PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

妙義坂の途中左手に小さな堂が。

「駒込妙義坂子育地蔵尊」。

説明板には

「この地蔵尊の由来は古文書に次のように記されています。

「寛文八戌申年十月、旧邸ノ南丘陵ノ地ヘ間口二間、奥行三間ノ堂宇ヲ建設シ、

地蔵尊像(石像丈二尺三寸)一体ヲ造立、同堂ニ安置シ子孫繁栄ヲ誓願ス

爾来有志ノ老若男女、毎月此堂ニ集シ念仏供養ヲ営ム 此地ハ今井家始祖ノ墳墓ノ旧跡地ト云傳

又堂宇ノ西拾間余地小丘アリテ三ッ塚ト称スル塚アリ是ハ南北朝ノ官兵戦死者及び新田、

今井ノ両家ノ諸士戦死ヲ合祀セシ地ト云傳」

これによれば、寛文8年(1668)に駒込の今井家が子孫繁栄を祈願して地蔵尊とお堂を建立し、

以来地元有志によって毎月念仏供養が営まれたことがわかります。」と。

「染井吉野櫻発祥之里 駒込」。刻まれた石碑。

櫻と言えばソメイヨシノと言われるほど、この品種は日本中に広まっているが、

江戸時代にこの地・駒込で“エドヒガンザクラ”と“オオシマザクラ”が自然交配してできた

品種であると。

そして徒歩で20分ほどで、六義園正門に到着。

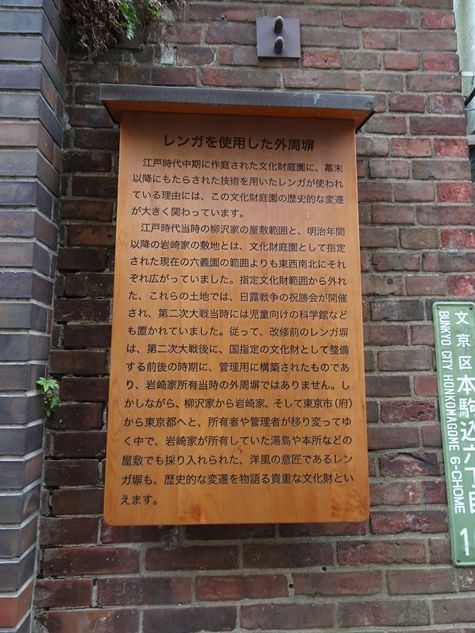

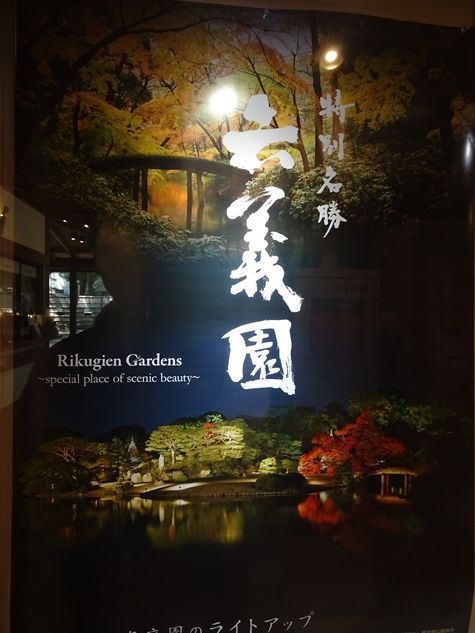

六義園は昭和28(1953)年に国の特別名勝に指定された江戸時代を代表する大名庭園であり、

貴重な文化財庭園。 明治の初め頃三菱財閥の岩崎弥太郎が購入した際も赤煉瓦の塀に囲まれ、

近年その赤煉瓦塀は数年かけ全面改修されたと。

セット券を渡し、入園。

六義園は、徳川五代将軍・徳川綱吉の側用人・柳沢吉保が、自らの下屋敷として造営した

大名庭園である。1695年(元禄8年)に加賀藩の旧下屋敷跡地を綱吉から拝領した柳沢は、

約千坪の平坦な土地に土を盛って丘を築き、千川上水を引いて池を掘り、年の歳月をかけて

起伏のある景観をもつ回遊式築山泉水庭園を現出させた。

「六義園」の名称は、紀貫之が『古今和歌集』の序文に書いた「六義」(むくさ)という

和歌の六つの基調を表す語に由来すると。六義園は自らも和歌に造詣が深かった柳沢が、

この「六義」を『古今和歌集』にある和歌が詠うままに庭園として再現しようとしたもので、

紀州の和歌浦を中心とした美しい歌枕の風景を写して、庭園を造ろうと思い立った。

その設計は柳沢本人によるものと伝えられている。

正門入ってすぐ、六義園の石柱と野点傘の隣に「紅霧島ツツジ」が咲き初め、

写真スポットでもあるこの場所がより華やかに。

旅友をこの場で記念撮影。

サングラスがモザイクの代わり。

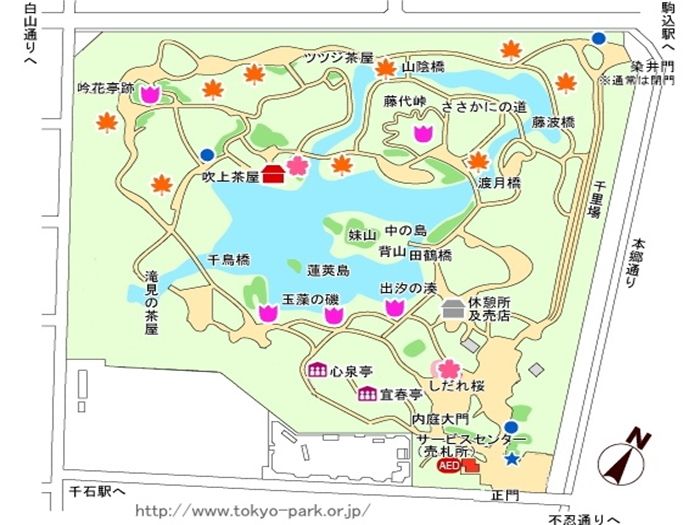

園内案内。

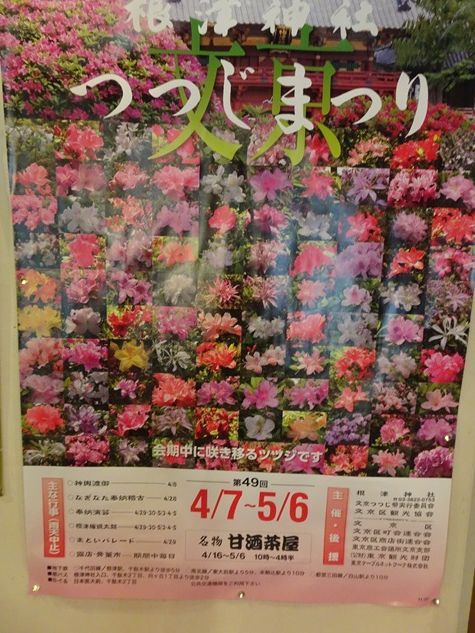

六義園はツツジの花が特に有名で、地元では「駒込と言えばツツジの花の咲く街」と

謳われるような象徴的な存在となっている。また庭園入口近くにある枝垂桜も、

月末に枝いっぱいの薄紅色の花を咲かせる名木として有名で、この枝垂桜の最盛期と

紅葉の最盛期にはライトアップもされる。

芝生の整備も行き届いており、都内を代表する日本庭園として名高く、海外からの

観光客も多いと。

枝垂桜の手前にある内庭大門(ないていだいもん)。

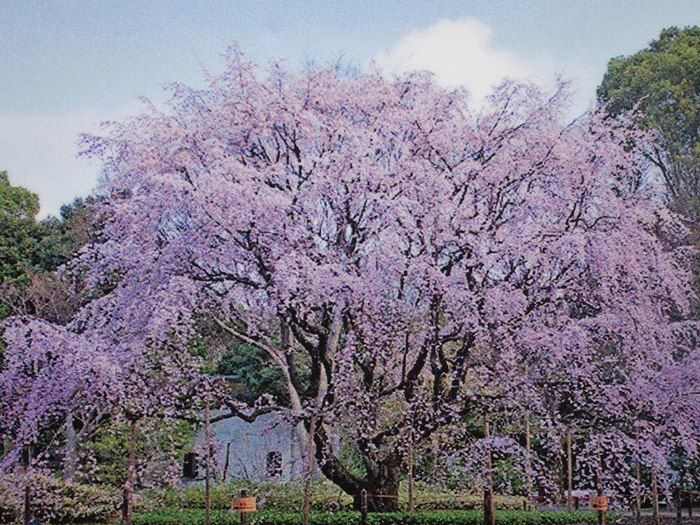

内庭大門を潜ると、これが名木として有名な枝垂桜のこの日の姿。

枝垂桜の最盛期の写真も展示されていた。

高さ約15m、幅は約20mの流れ落ちる滝のような見事な大木の桜は、うららかな光に

映える昼の姿も、夜空に浮かび上がる幻想的な姿も、どちらも見応え充分であると。

ライトアップされると幻想的な姿が浮かび上がると。

「六義館跡(むくさのたちあと)」。

柳沢吉保の下屋敷跡。将軍徳川綱吉より1695年(元禄8)当時の染井村駒込に4万7000坪の地を

与えられた吉保が7ヵ年余をかけて完成し,彼みずから園名を六義園(むくさのその),屋形を

六義館(むくさのたち)と名付けたと。

内庭大門の西側の奥にあるのが「心泉亭」。

心泉亭は、宣春亭とともに有名な茶室であり、一般の入園者も利用でき

純日本風の建物で、平屋建。手前にあるのは、直径 1m 弱の大トウカエデ。

回遊式築山泉水庭園の最も大切な場所になるのが、大泉水の池に浮かぶこの中の島。

名前を「妹山(いもやま)・背山(せやま)」、または「妹背山(いもせやま)」と呼ぶ。

古くは女性のことを妹(いも)、男性のことを背(せ)と呼び、この中の島は男女の間柄を

表現しています。イザナギ、イザナミの故事にちなむ「せきれい石」もあります。

「蓬莱島」

アーチ状の岩で中に空洞がある独特の形状で、完全に岸から離れているが、

松が一本生えていて、不老不死の仙人が住むと言われる蓬莱島の名の由縁にピッタリ。

蓬莱島の横の小さな石には亀がノンビリと甲羅干し中。

野鳥ものんびりと。

「滝見の茶屋」。

東屋の横を渓流が走り、岩の間から落ちて水しぶきをあげていた。

ここは、夏の人気スポット。マイナスイオンを思い切り浴びることが出来ると。

この滝の音は耳に心地よく、その音に耳を傾けるだけでも「涼」を感じることが可能と。

茶屋から枕流洞(まくらながしのどう)・水分石(みずわけいし)を見て、飛び石を

渡ることも出来る。

滝見の茶屋手前にかかる千鳥橋。

千鳥橋からのんびりと泳ぐ大きな鯉を。

吹上浜と吹上の松が見えて来た。

吹上茶屋方面に歩を進めるとツツジの花が見えて来た。

そして吹上茶屋が見えて来た。

手前に深い赤色の無数の花をつける八重霧島の古木も開花が始まっていた。

多くの観光客が一休み中。

我々はグッと我慢。

吹上浜の吹上松をズームで。

モミジの種。

竹とんぼのような羽の付いたのもみじの種は、風に乗り、遠くへ飛んで行けるように

うまく出来ているのだ。

そしてツツジの山・「藤代峠」近くに到着。

都心とは思えない風景、鳥のさえずりを聞きながらのツツジ観賞・散策。

藤代峠の頂付近の開花はこれから。

「藤代峠」の標高は35mであると。

六義園内で最もつつじの多い場所。

藤代峠に登る。

ここは江戸時代、江戸の百名山の一つに数えられていたのだと。

藤代峠頂上からの眺望。

正面奥に見えるのが「中の島」にかかる田鶴橋。

藤代峠を下り、再び田鶴橋をズームで。

渡月橋を渡り振り返る。

この前に広がる水辺は、水面に月を映してその姿を愛でたといわれることから

「月宿湾(つきやどるわだ)」と呼ばれているとても風情のある場所。

「渡月橋」というと、京都の嵐山を思い出しますが、六義園の「渡月橋」は

京都の嵐山の渡月橋を模したものではなく次の和歌から付けられたものであると。

「和歌のうら 芦辺の田鶴の鳴声に 夜わたる月の 影そさひしき」

昔は土でできた橋だったようだが、現在では2枚の大岩による橋となっていた。

立ち入り禁止となっている妹山 背山にかかる田鶴橋の近くに立派な石灯籠が立っていた。

田鶴橋近くからの藤代峠。

松の芽摘みの手入れの職人さんの姿も。

六義園の秋の黄葉ライトアップ時のポスター。

そして次に訪れた根津神社のつつじまつりのポスターも。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17