PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

51番札所:石手寺の参拝を終わり次に54番札所:延命寺を目指す。

52番札所:太山寺

、 53番札所:円明寺

は既に2015年に参拝済み。

54番札所:延命寺(

えんめいじ)

国道317号線を北上すると石手川ダム湖が右手に。

ダム湖に架かる橋を渡る。

桜が開花を始めた溜池沿いの細い道を延命寺に向かって進む。

延命寺に到着。

境内 配置案内図。

「仁王門を入ると左手の丘の上に鐘楼があり、さらに目の前の小型の中門の右手にも鐘楼がある。

その門を入ると、少し先に手水場があり左には薬師堂、納経所がある。石段を少し上ると正面に

本堂が建ち、左の石段を上り詰めると大師堂がある」。

仁王門。

中門。

総けやき造りの単層の小型の門、もと今治城の城門の一つで天明年間の建造と云われている。

「念ずれば花ひらく」と刻まれた石碑。

梵鐘の案内板。

初代 近見太郎は戦国時代、その音色の美しさに魅せられた長宗我部の兵士がこの鐘を

略奪し海上に運んだ時、鐘は「いぬるいぬる(帰る帰る)」と泣き始め、自分で海に

沈んでいったという。

2代 近見二郎は宝永元年(1704)、当時の住職が私財を投じて鋳造したものが「近見二郎」。

これも盗賊に盗まれたが、あまりの音色の美しさにお寺に返しにきたという話がある。

「近見二郎」という鐘は年1回の除夜の鐘でのみ撞かれるそう。

3代 近見三郎は現在は、近見三郎が使われている鐘であると。

二郎と称される鐘楼。

今治市指定の文化財で寺宝の1704(宝永元)年の梵鐘(近見二郎)は、当時の住職が

私財で鋳造したものといわれ、口径62cm、高さ112cmで、周囲には寺の由来が

刻み込まれており、音色のいいことで知られていた。

この梵鐘は、戦乱の合図の鐘に使われ夜になると叩かないのに「いぬるいぬる(伊予弁で

「帰る」の意味)」と鳴くので恐れられたといわれる。また、松山城へ持出されそうに

なった時には「イヤーン、イヤーン」と鳴くので置き去りにされたともいう。

それ以前の梵鐘(近見太郎)は、戦乱の時、長宗我部氏家の兵士達が軍用金にしようと

椋奪して船に乗せて海に出たところ、鐘が急に動き出しあれよという間に海中へと

転がり落ちてしまった。「あなおそろしきことよ、鐘が自ら動いて略奪を拒んでしもうた」と

武士たちは仏の力におそれおののいたという。

年1回、除夜の鐘として打たれている。

歴代住職の墓石か?

修行大師像。

三郎と称される鐘楼。

薬師堂。

真念法師の標石(右)と頓圓自覚法師碑(左)

本堂。

「寺伝によれば、聖武天皇の勅願を受けて養老 4

年( 720

年)に行基が不動明王を刻み堂宇を

建立して開基。弘仁年間( 810

年〜 824

年)に空海(弘法大師)が嵯峨天皇の勅命によって

再興し、不動院圓明寺と名付けたという。

かつては現在地の北の近見山にあって、谷々に百坊を有し信仰と学問の中心であった。

しかし、再三戦火に焼かれて境内を移転し、享保 12

年( 1727

年)に現在の地に移転した。

鎌倉時代には著書の多きこと日本一で学問は内外に通じ、深く後宇多天皇の尊崇を受け、

生前に国師の号を賜ったほどの大学僧示観国師凝然がこの寺の西谷の坊で八宗綱要を

著したことは有名である。明治の頃、五十三番札所の須賀山圓明寺との混同を避けるため、

通称の延命寺を寺号とした。」

近見山 宝鐘院 延命寺(ちかみざん ほうしょういん えんめいじ)

宗派: 真言宗豊山派

本尊: 不動明王

創建:(伝)養老 4

年( 720

年)

開基:(伝)行基

所在: 愛媛県今治市阿方甲 636

本尊真言:”のうまくさんまんだ ばざらだん せんだ まかろしゃだ そわたや うん たらた かんまん”

本尊の不動明王は火伏せ不動尊とも呼ばれていると。

宝冠をかぶった珍しい不動明王像で、再三の火災から逃れているのでこの尊名が。

本堂にて参拝。

大師堂。

堂内部。

行基菩薩の墓碑

石造りの座仏像である、左から普賢菩薩、釈迦像、文殊菩薩像。

不動明王像。

水子地蔵尊。

越智孫兵衛墓。

江戸時代の庄屋・越智孫兵衛は、七公三民の厳しい年貢取立てに憂いを感じ、池普請の際に

麦粥を竹筒に詰めただけの農民の弁当を役人に見せたという。

そのお陰で年貢を六公四民に免下げした。

それ以降も農民の生活向上に寄与し、享保の大飢饉の際には、一人の餓死者も出さなかったと。

そんな彼を偲んで越智孫兵衛供養塔が建立されており、毎年8月7日には盛大な慰霊祭を行うと。

境内。

正面に本堂、左に納経所。

納経所。

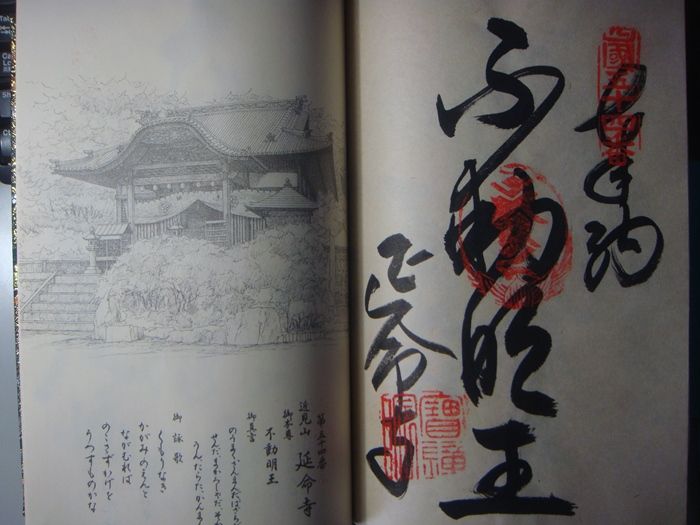

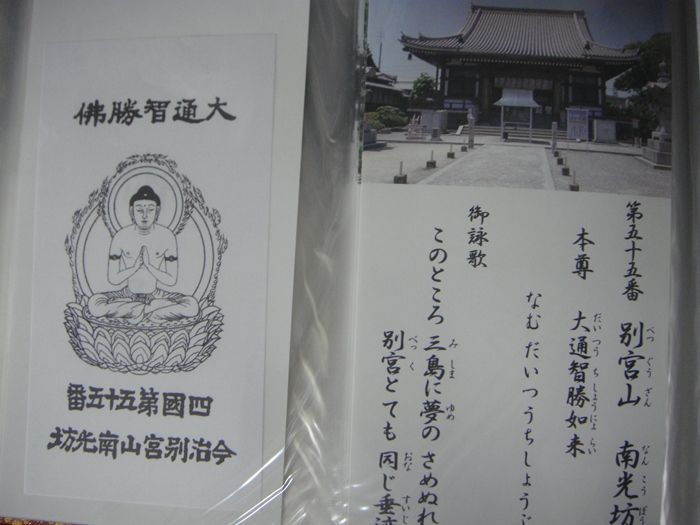

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。

55番札所:南光坊(

なんこうぼう)

延命寺を後にし、55番札所:南光坊に向かう。

途中左手に城のような建物が現れた。

『高井城 御城山ハイツ』。城好きな家主が建てたという城。

知らない人は遠くから見て本物の城と勘違いしてしまう程の建物。

今治北高等学校。

そして南光坊に到着。

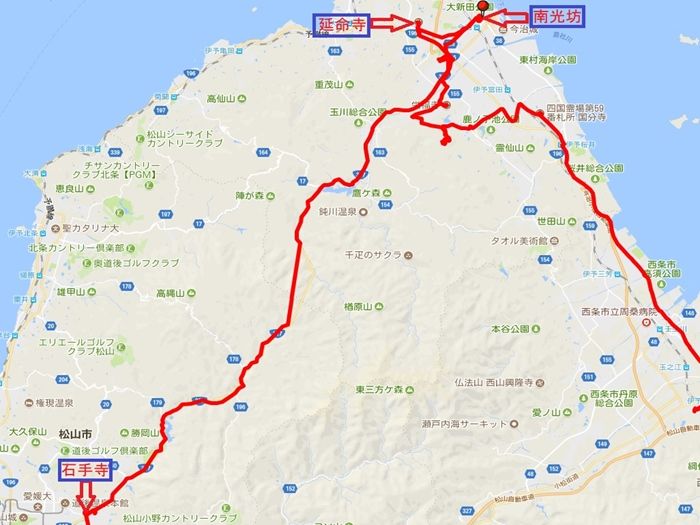

石手寺から延命寺そして南光坊への走行ルート。

立派な仁王門。

南光坊の別称『日本総鎮守三島地御前』の扁額が掲げられていた。

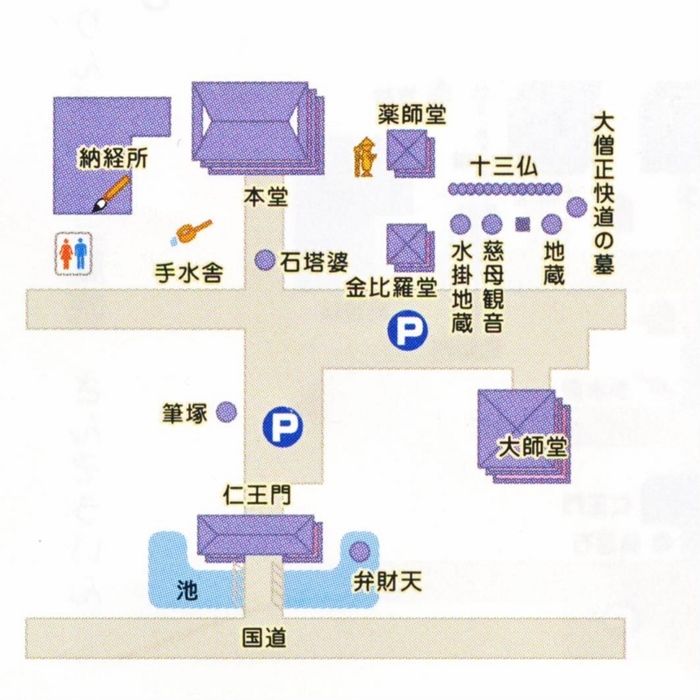

境内 配置案内図。

「仁王門を入ると左手の丘の上に鐘楼があり、さらに目の前の小型の中門の右手にも鐘楼がある。その門を入ると、少し先に手水場があり左には薬師堂、納経所がある。石段を少し上ると正面に本堂が建ち、左の石段を上り詰めると大師堂がある。」

弁財天。

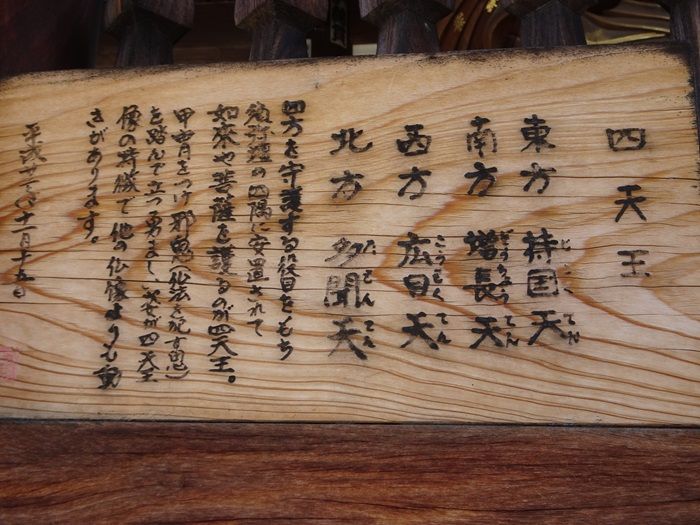

仁王門には四天王が守護する大型の楼門。

一般的な外側に仁王像がある山門の形ではなく内側も加えた四箇所に四天王を配置していた。

持国天(東の神)。

不変不動な国造りの法力を与えるといわれ安泰や安全の象徴として家内安全や交通安全の神。

増長天(南の神)。

無尽の宝を生み出し多くの増益を与えてくれると言われることから商売繁昌や事業安泰の神。

廣目天(西の神)。

大きな心で視野を広げ正しい知識を持てば災厄を除け無量の寿命を得られることから

健康長寿の神。

多聞天(北の神)。

多くの事を聞き学び知恵をえて財宝を生み出す力を得る事から金運招来、出世成功の神。

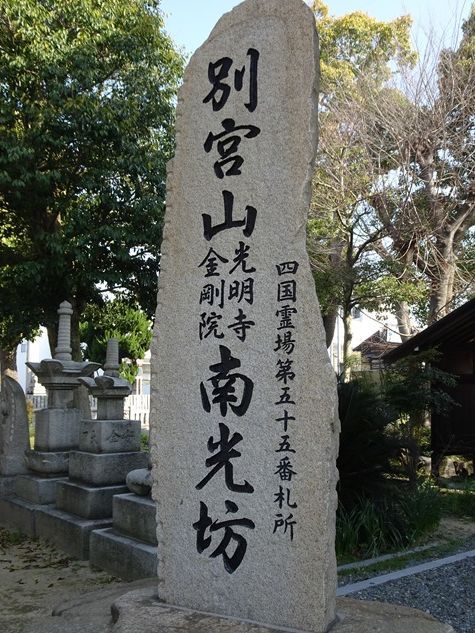

別宮山 光明寺 金剛院 南光坊 と刻まれた石碑。

深川正一郎の句碑。

「来島の 渦にも遊び 秋遍路」

深川正一郎は愛媛県宇摩郡出身のホトトギス派俳人。

青龍社の川端龍子画伯と遍路行を共にしたと。

筆塚。

昭和二十五年に書道家としては初めて芸術院賞を受けた川村驥山の筆塚。

大師堂。

大師堂は大正5年に建立。

屋根の四隅が軽やかに跳ね上がり、その上にある相輪塔と相まって、船のような様相。

地元の日とから「別宮のお大師さん」の愛称で親しまれていると。

弘法大師像。

大きな石灯籠。

手水舎。

境内中央から。

本堂。

「

推古天皇2年(594年)、勅命によって伊予国一宮の大山祇神社(今治市大三島町)の

「供僧寺」の一坊として南光坊が建立されたことに始まるとされます。

その後、風雨の時の祭祀が欠けることを憂いた越智玉澄は、文武天皇の勅を仰いで、

大宝3年(703年)、当地に大山祇神社の祭神を勧請し、それを大山祇神社の別宮(地御前)して

奉祀したとされます。

なお、大山祇神社には24の僧坊があったとされますが、南光坊は他の7坊(中之坊・大善坊・

乗蔵坊・通蔵坊・宝蔵坊・西光坊・円光坊)と共に別宮の別当寺として移されたとされています。

平安時代には、空海(弘法大師)が四国巡錫の際に別宮に参拝し、坊で御法楽をあげて

四国霊場第55番札所と定めたと。

その後、天正年間(1573~1592年)には、長宗我部元親の四国平定によって八坊すべて

焼き払われたとされますが、慶長5年(1600年)に藤堂高虎によって南光坊のみが再興され、

今治藩の祈祷所に定めたとされています。

以来、今治藩の祈祷所として栄えたとされますが、第二次世界大戦の今治空襲によって、

金毘羅堂と大師堂以外のほとんどを焼失し、戦後、昭和56年(1981年)に本堂が

再建されて以降、徐々に復興して現在に至るとされています。」

別宮山 光明寺 金剛院 南光坊(べっくさん こうみょうじ こんごういん なんこうぼう)

宗派: 真言宗御室派

本尊: 大通智勝如来(秘仏)

創建:(伝)推古天皇御代二年甲寅(594年)

開基: 行基

所在: 愛媛県今治市別宮町 3-1

本尊真言:”おん あびらうんけん ばざら だどばん (なむ だいつうちしょうぶつ)”

金毘羅堂。

薬師堂。

天野快道大僧正の墓。

天野快道は、今治に伝わる「大楠と三匹の狸」と言う話の中で、境内で悪さしていた狸と話をし、

諭したという伝説が残っている人物。

元、大本山醍醐派の管長として三宝院門跡として、大僧正の栄位に進んだと。

納経所。

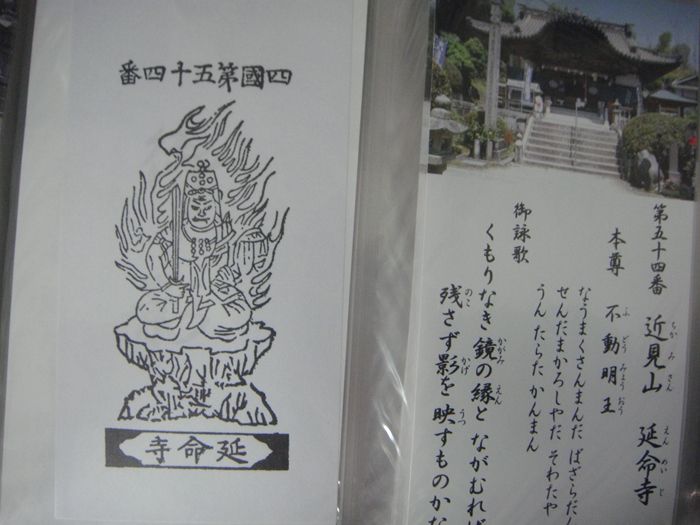

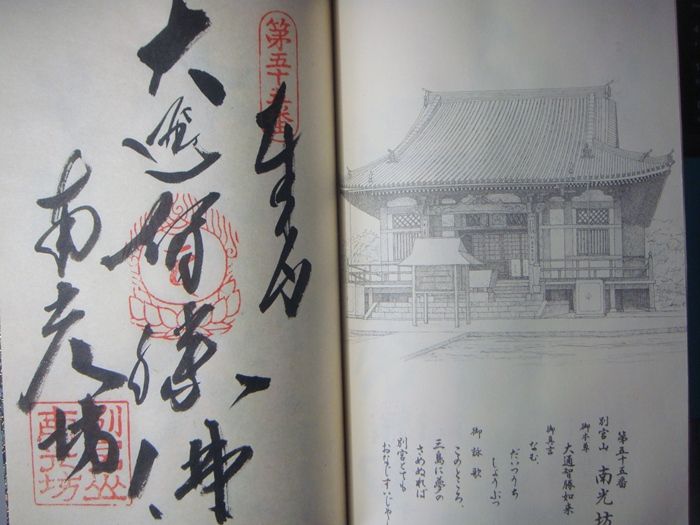

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。

南光坊 境内。

大師堂(左)と仁王門(右)。

・・・ つづく

・・・

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30