PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

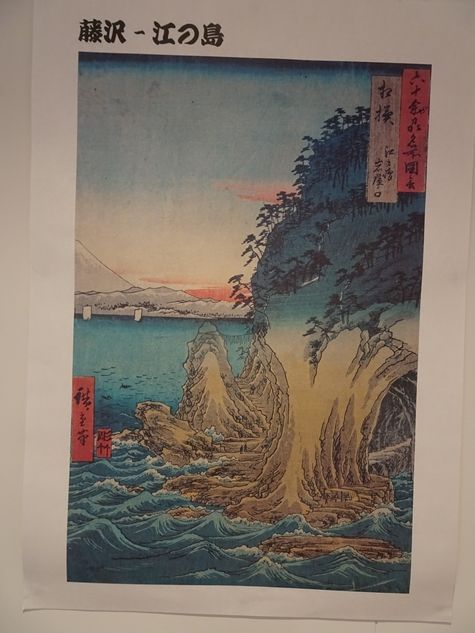

平塚美術館からの帰路にJR辻堂駅で下車し「藤澤市藤澤浮世絵館」を訪ねました。

藤沢市藤澤浮世絵館は、市がこれまでに収集してきた浮世絵をはじめとする

郷土歴史に関連した各種資料を、市民をはじめ多くの方に見ていただく場を

提供することにより、我が郷土藤沢の歴史・文化について関心を持ち、郷土愛を育み、

文化の継承に繋げるための施設として2016年7月16日に開館したのです。

場所は藤沢市辻堂神台二丁目2番2号 Cocco Terrace(ココテラス)湘南7階。

「Cocco(ココ)」は、イタリア語で「かわいい子、秘蔵っ子」などを意味すると。

「ココテラス」は、日本語で「此処を照らす」明るい子どもたちの未来の言葉に

かけられているのだと。

辻堂の商業施設内に2016年7月16日にオープンした藤沢市藤澤浮世絵館。

藤沢市が1980年から約2億円をかけて郷土資料として収集してきた浮世絵と関連資料

約1,500点の中から、60点前後を公開する常設施設。

藤沢市藤澤浮世絵館のレイアウト図。

入館口を入ると右手に受付があり、その裏に東海道五十三次コーナーが壁沿いに続き

奥に藤澤宿コーナー、入口方面に戻ると右手に江の島コーナー、企画展示コーナーがあり

展示コーナーを出ると右手にライブラリー&パネルコーナーがある。

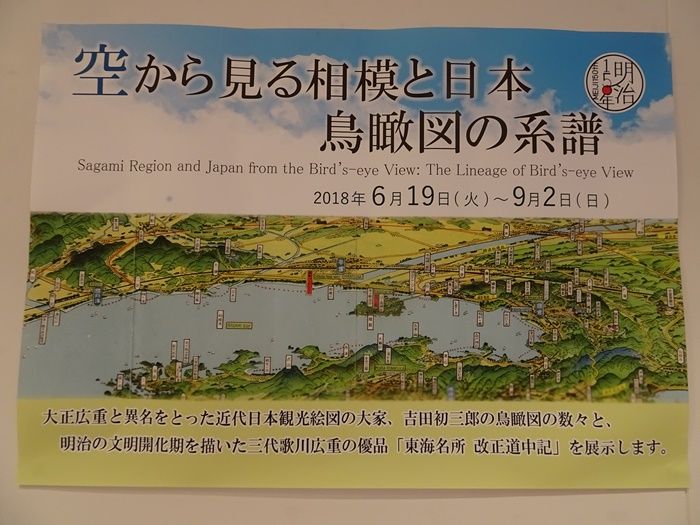

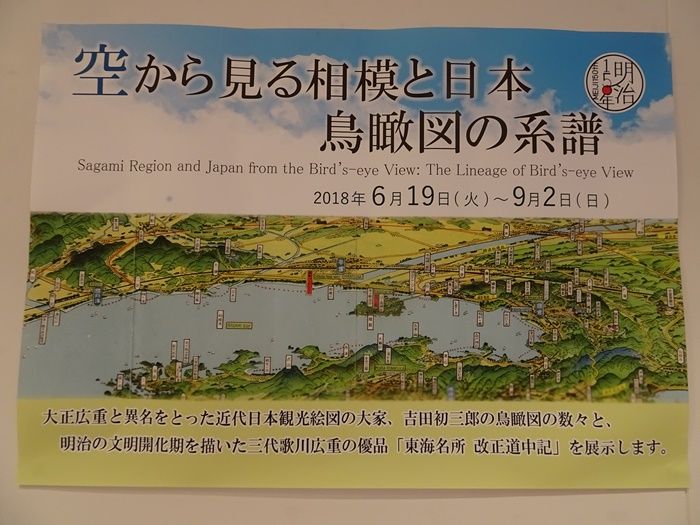

多目的室の壁には今回の展示会のポスターが紹介されていた。

「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」が6/19~9/2まで開かれているのであった。

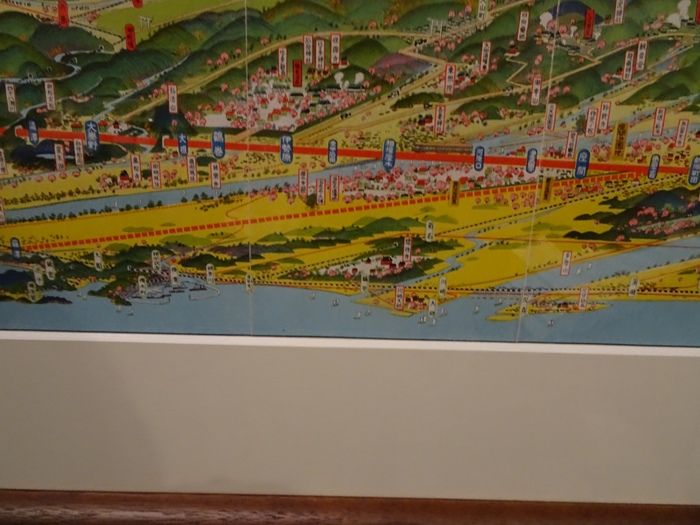

江戸時代に起源があると言われている鳥の目線で描かれた「鳥瞰図(ちょうかんず)」。

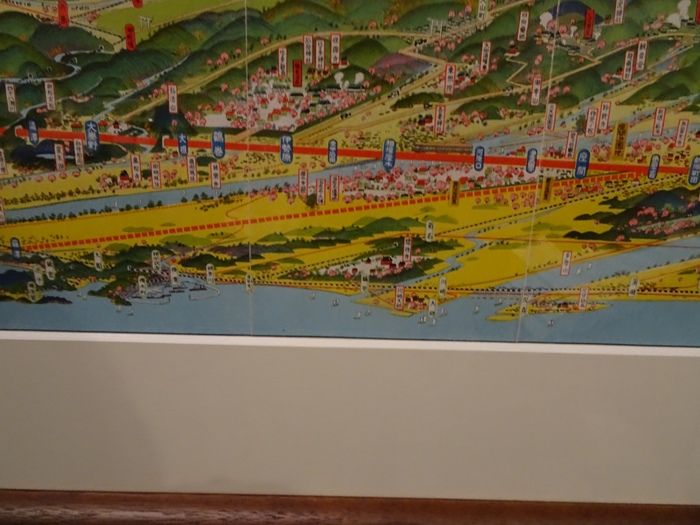

展示会では、大正から昭和初期にかけて流行し、大正広重と異名をとった吉田初三郎の

小田急小田原線そして駅名が紹介されいる鳥瞰図が展示会ポスターの横に。

未だ我が小田急江ノ島線は点線で描かれていた。

中央には相模川が。

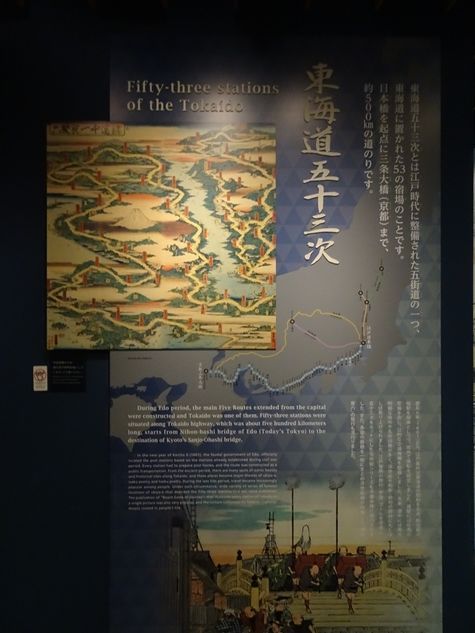

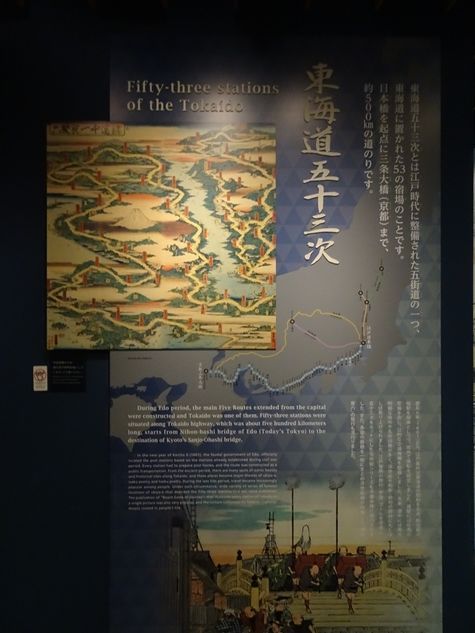

館内に入り受付の裏の東海道五十三次コーナーへ。

写真撮影はフラッシュなしであればOKと係の方から。

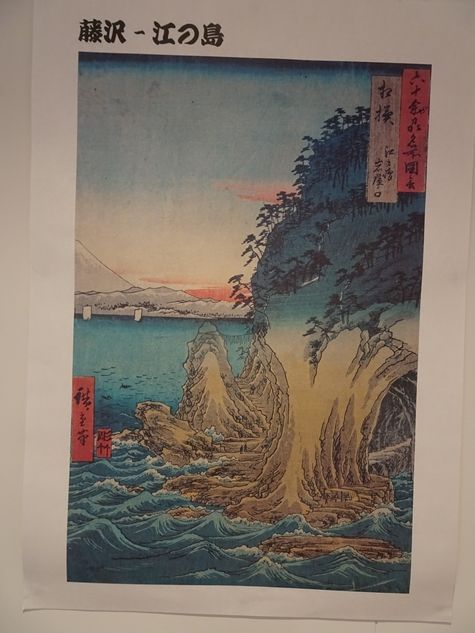

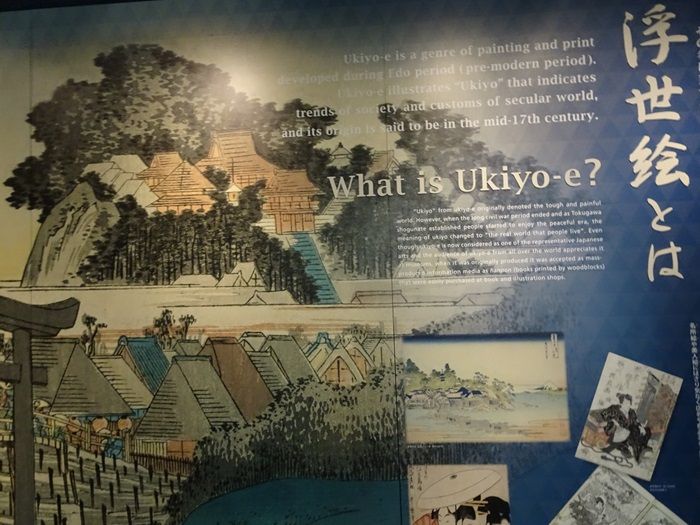

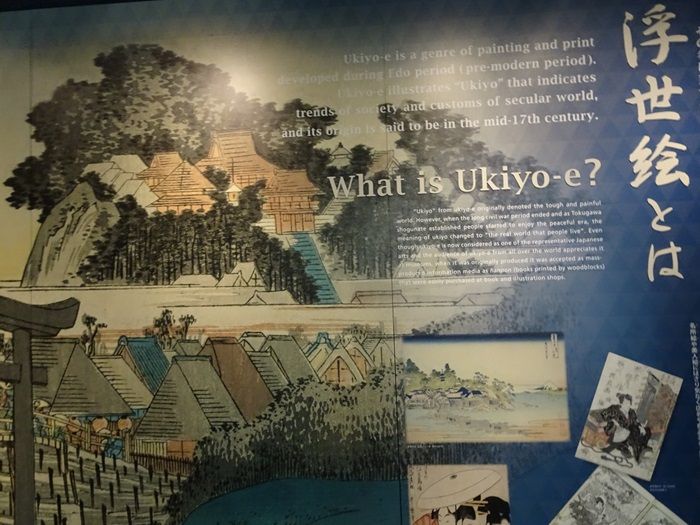

「浮世絵とは」

この施設はこれまで市が所蔵し、市民の目に触れる機会が少なかった2000点に及ぶ

浮世絵や絵草子などの資料を公開することで、郷土史を学んでもらおうと開設されたもの。

展示は藤沢宿や江の島など、江戸から昭和初期までに描かれた作品を1カ月半ごとに

入れ替えていくとのこと。説明は英語で。

東海道五十三次コーナーでは、連作浮世絵や双六を入れ替えながら展示していると。

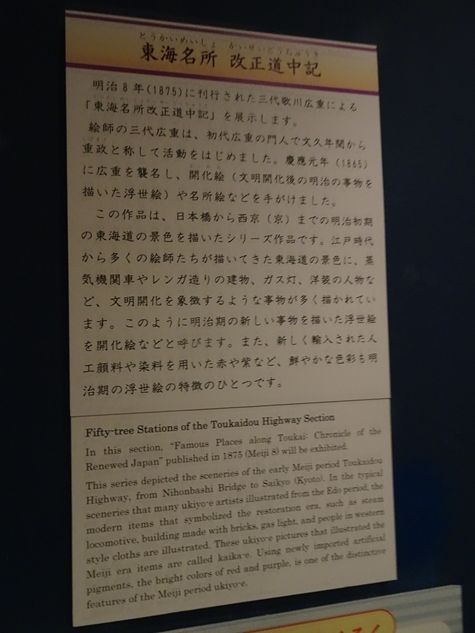

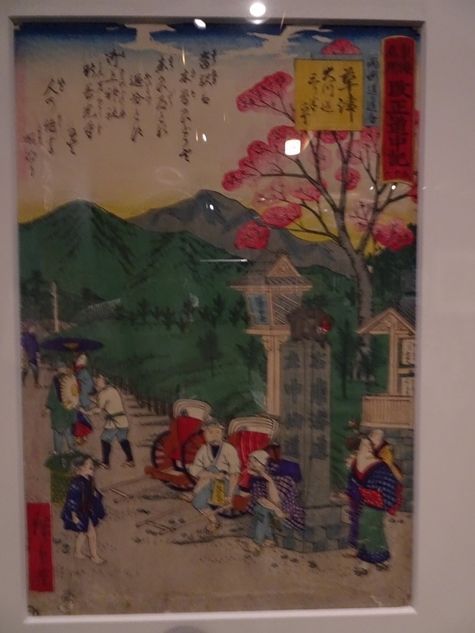

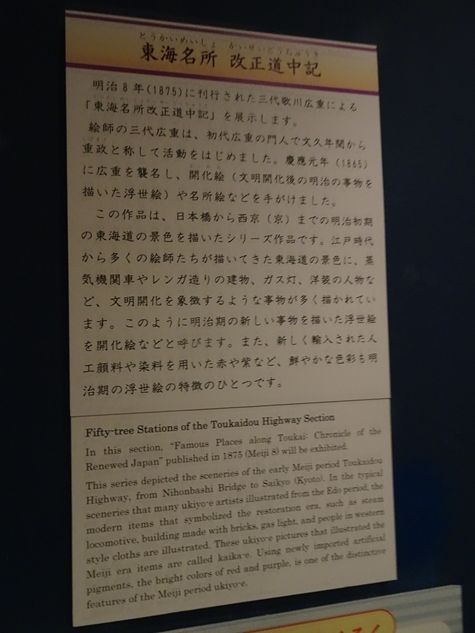

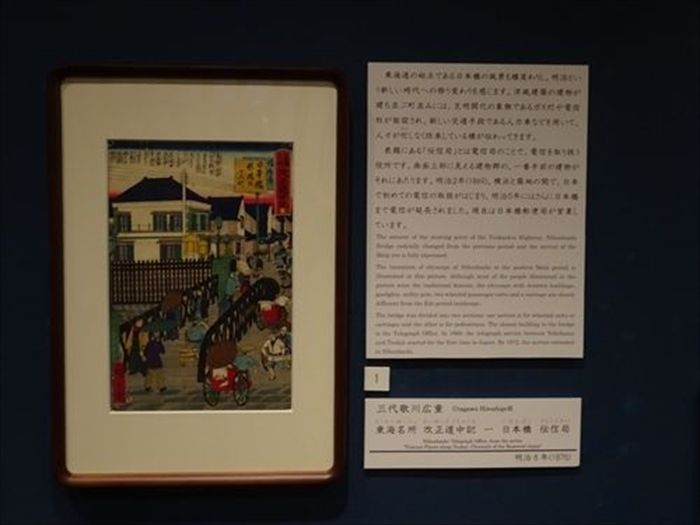

今年が明治150年にあたることから三代歌川広重が文明開化期の東海道を描いた

「東海名所 改正道中記」がこの日は展示されていた。こちらも英語が併記されていた。

「東海名所 改正道中記」は、日本橋から京都までの五十九枚に目録を加えた六十枚で

構成された一連の錦絵。明治8(1875)年に三代広重によって描かれた。

三代広重は、父が船大工業に就いていたが、初代広重の門人となり、文久年間から重政と称し、

執筆を始めた。慶応元(1865)年に二代広重が師家を去った後、同家を継ぎ、幕末から

明治にかけて、文明開化絵や横浜絵、東京名勝絵、諸国物産絵等を制作したと。

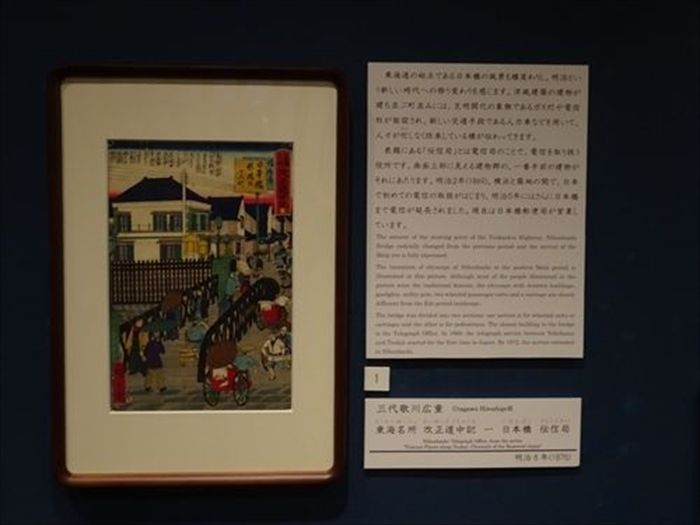

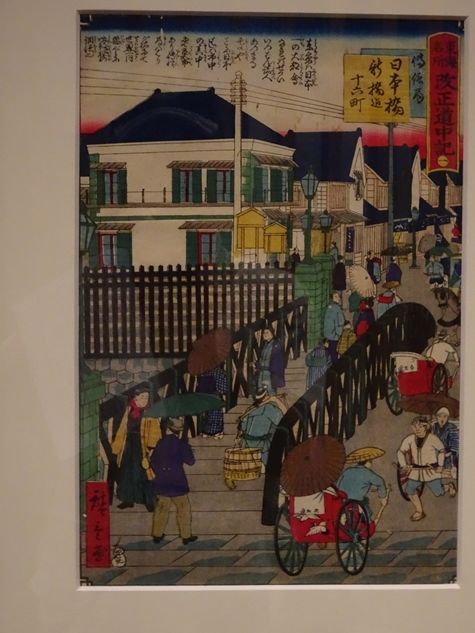

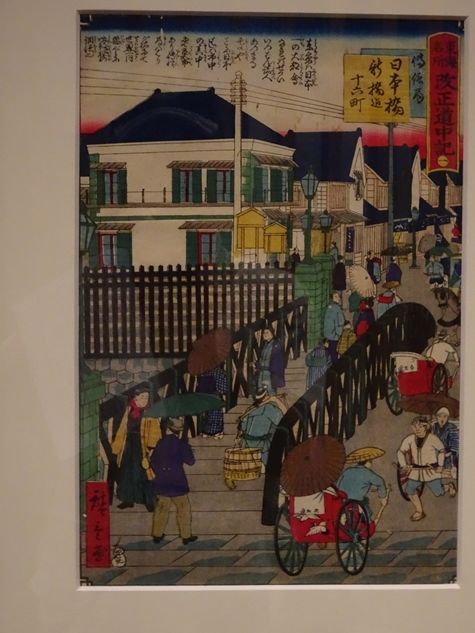

①「東海名所 改正道中記一伝信局 日本橋 新橋迄十六町」

上部には「東京は日本一の大都会なれば世界いっぱん諸人あつまる処也

ことに日本はしは市中の真中にありて魚市あり 電信局ははりがねにて世界一同

膝ぐみに咄致程の調法也」と書かれているのだと

『東海道の始点である日本橋の風景も様変わりし、明治という新しい時代への移り変わりを

感じます。洋風建築の建物が建ち並ぶ街並みは、文明開化の象徴であるガス灯や電信柱が

架設され、新しい交通手段である人力車などを用いて、人々が忙しなく往来している様が

伝わってきます。』と上記写真の如く錦絵の右にある説明文から(以下同様)。

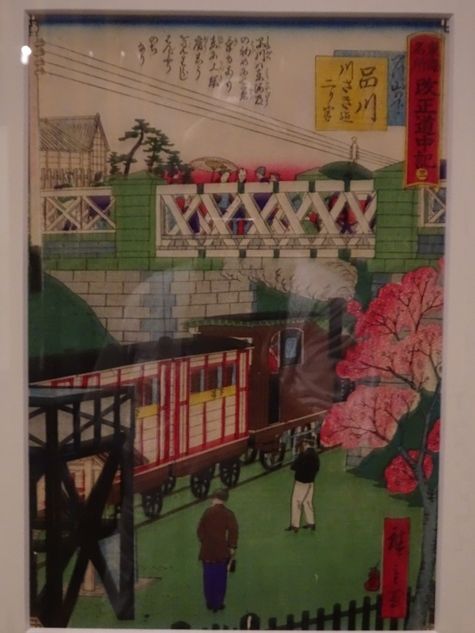

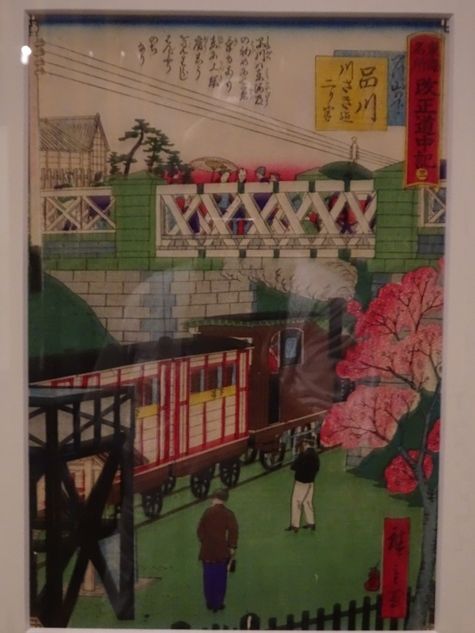

②「東海名所 改正道中記 三 やつ山の下 品川 川さき迄二り半」

『明治5年の鉄道開業により、品川宿の外れにあたる八ツ山の近くに品川駅が設けられました。

本作は、その八ツ山を切り通して架設された跨線橋の「八ツ山橋」とその下を走っている

蒸気機関車が描かれています。八ツ山は小高い丘となっており見晴らしもよく、

江戸時代より眺望の良い名所として浮世絵にも多く描かれています。』

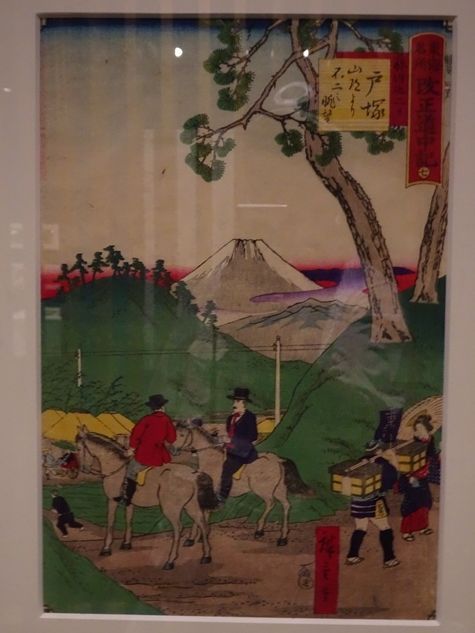

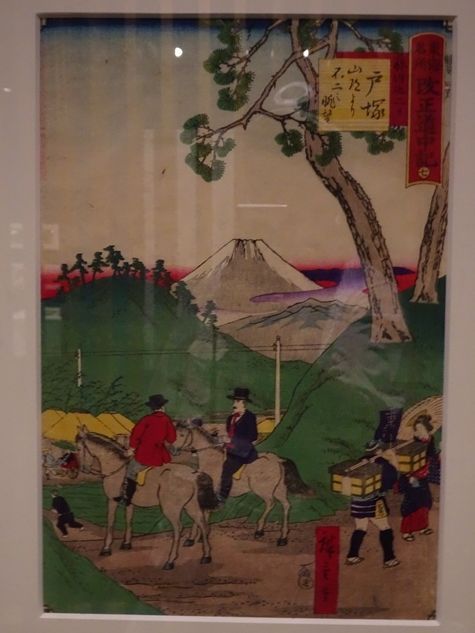

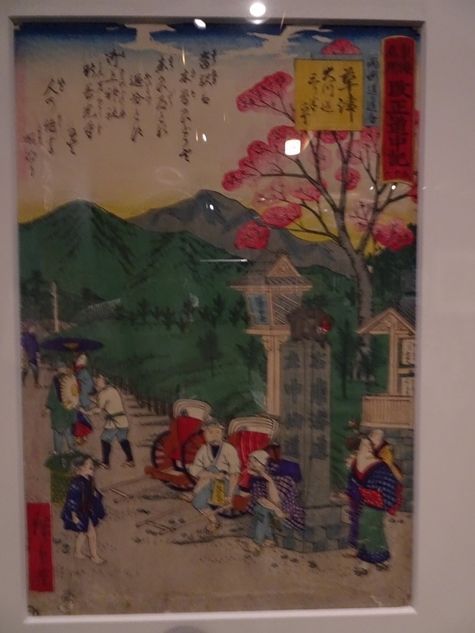

③「東海名所改正道中記 七 藤沢迄二リ 戸塚 山道より不二之眺望」。

『戸塚の大阪から見える景色を描いています。江戸時代から東海道の難所として知られる

急な坂が続いている場所です。洋服を着て馬に乗る男性の姿や、後景にみえる電信線から

明治の景色である事がわかります。』

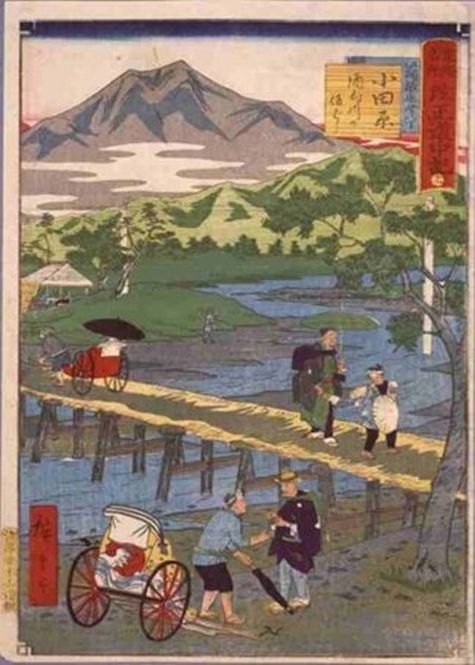

④「東海名所 改正道中記 九 大磯迄廿七丁 平塚 馬入川の渡し」。

『馬入橋の渡しの景色を描いています。馬入川は相模川の旧称。明治11年に馬入川に

最初の木桁橋が架けられるまで、江戸時代から変わりなく渡し船を利用していました。

馬入の渡しは富士山と大山を望める名所として初代広重の頃から浮世絵に描かれました。

茅葺き屋根の東屋や渡し船に乗る着物姿の人々など、一見、江戸時代の景色に変わらぬように

見えますが、渡し船に乗せられた人力車や、この船に乗り遅れたのか、岸に立ちつくしている

男性が手に持っている洋傘などから、文明開化の影響が感じられます。』

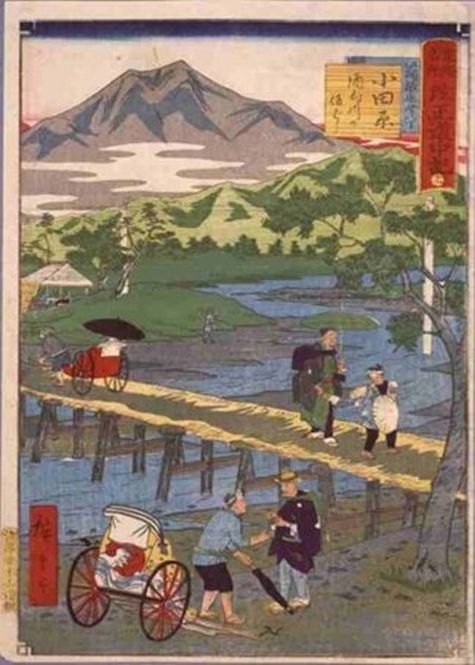

⑤「東海名所 改正道中記 十一 箱根迄四り八丁 小田原 酒匂川の仮ばし」。

『酒匂川に架けられた木橋の上を、旅人や人力車が通行しています。

画面奥には箱根連山が連なっているのが見えます。江戸時代から徒歩渡しが

行われていた酒匂川の渡しですが、冬の渇水期などには仮橋が架けられました。』

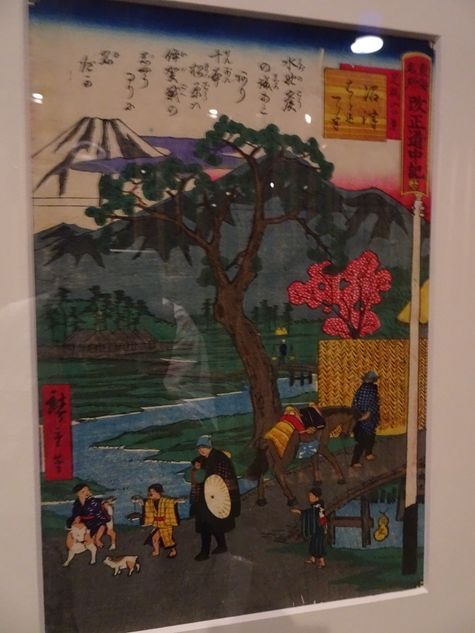

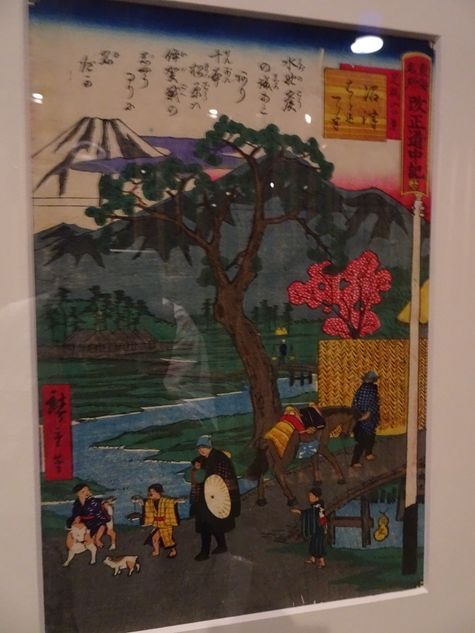

⑥「東海名所 改正道中記 十四 足柄山の景 沼津 はら迄一り半」。

『馬を引く農夫や、地元の子どもたちの姿など、江戸時代と変わらぬのどかな街道の風景が

描かれていますが、画中に見える電信柱の存在に時代の移り変わりを感じます。

画面右に見えるの竹垣は沼津垣と呼ばれるものです。駿河湾に面した沼津では

強い西風が吹くため家屋や農作物を守るために覆われるもので、沼津の風景を描いた

浮世絵などによく描かれています。』

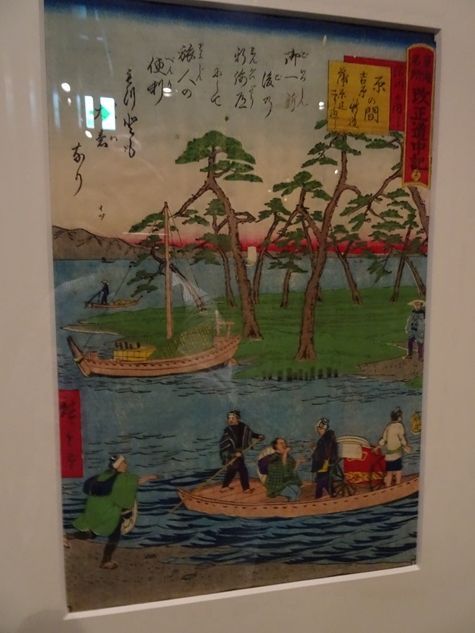

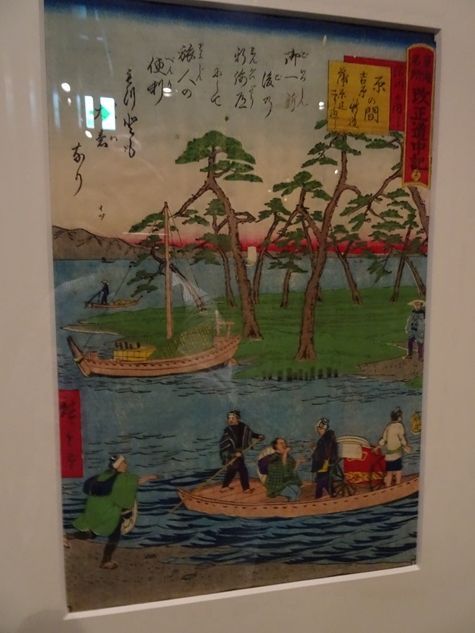

⑦「東海名所 改正道中記 十六 沼川の渡し 原 吉原の間新道 蒲原迄二り近し」。

明治維新後に開通した新しい航路である沼川の渡しの場面が描かれています。

江戸肥大の東海道では、原宿の次の宿駅である吉原宿にかけて、東海道を大きく北側に

迂回するルートをとっていましたが、この沼川の渡しを通ることにより、海岸沿いを

直進し、原から蒲原まで渡るルートが出来ました。』

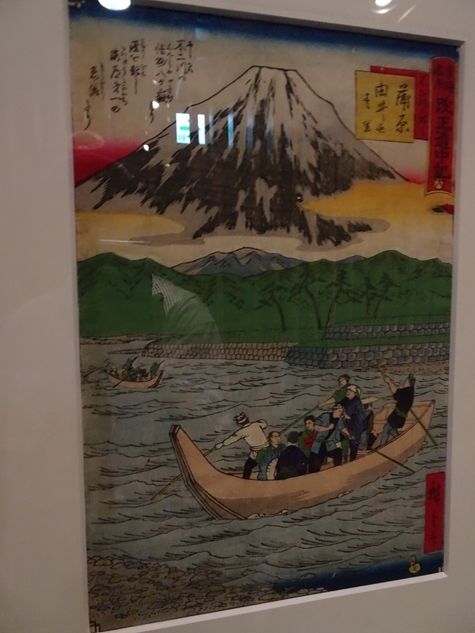

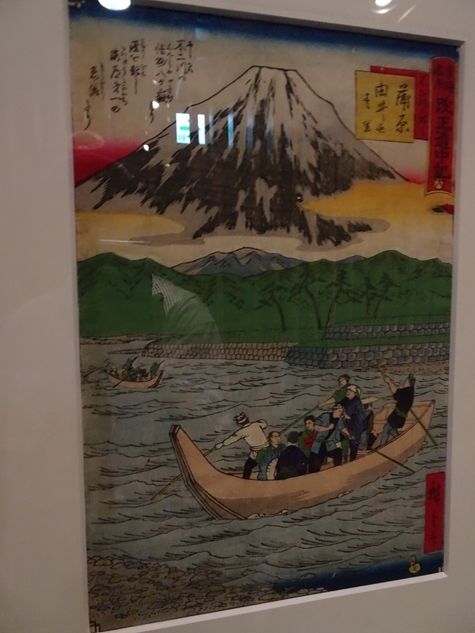

⑧「東海名所 改正道中記 十八 不二川の渡し 蒲原 由井迄壱里」

街道一の急流であった富士川の場面を描いています。

明治になり、護岸も石垣で整備されました。川の流れを表すような川面の動きい対して

後景に大きく配された富士山の姿が印象的です。』

⑨「東海名所 改正道中記 廿二 阿部川橋 静岡 まり子迄一里半」

『 府中宿は明治になると「静岡」と改称されました。その元・府中宿の西を流れる安倍川にも

橋が架けられました。画面右下に「橋長さ二百八十間」とあるように、橋の長さは約509mあった

そうです。実際に架けられた橋にはガス灯が設置されたとのことですが、画中には石灯籠が

描かれています。』

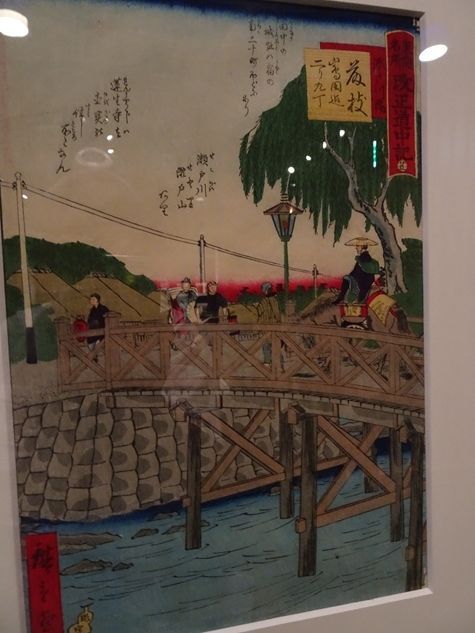

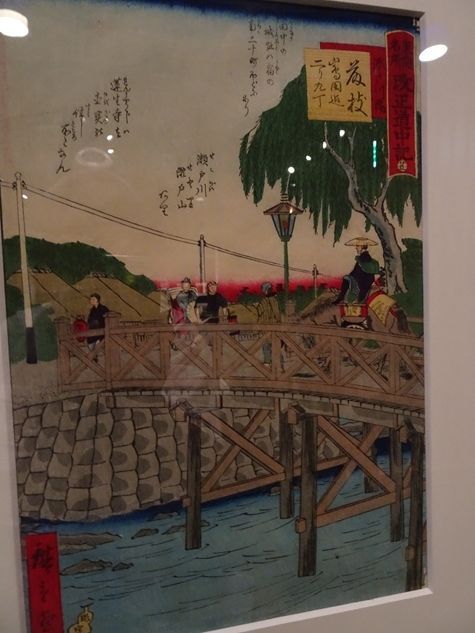

⑩「東海名所 改正道中記 廿五 瀬戸川橋 藤枝 島田迄二り九丁」

『 藤枝宿近くの瀬戸川にも橋が架けられました。ガス灯には灯がともっている様子も

見えます。』

⑪「東海名所 改正道中記 廿七 金谷 坂道より大井川 日坂迄一り廿九町」

『大井川の右岸(京側)の金谷坂の上から富士山を望む図です。江戸時代は徒歩渡しが

行われていた大井川ですが、明治3年(1870年)に通船が許可されました。

画中にも川を渡る舟が見えます。金谷坂をゆく旅人の姿はまだ江戸時代の風俗のままで

描かれています。

画面上部の文章によると、金谷宿近くの阿波々社が鎮座する粟ヶ岳(無間山)には

「無間の鐘」の伝説が残っています。』

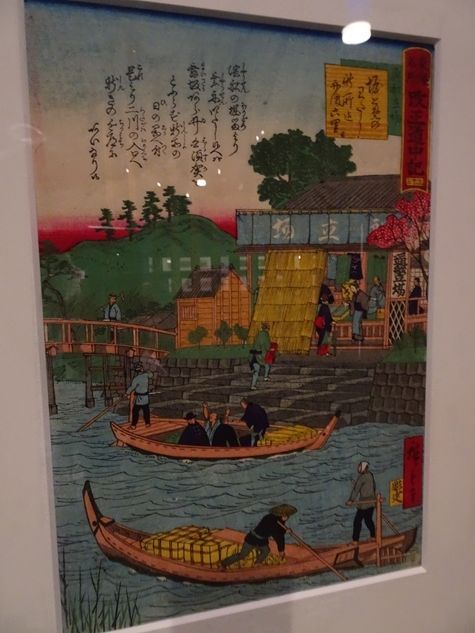

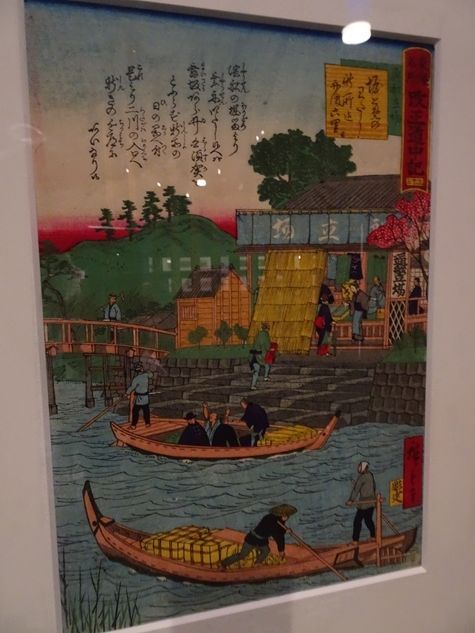

⑫「東海名所 改正道中記 三十三 通船立場 堀とめのわたし 新所迄舟渡六里」

『 明治4年(1871)に開通した掘留運河の東側の乗降場の場面を描いています。

掘留運河は、浜松から舞阪・荒井・白須賀を通らずに、浜名湖西岸の新所まで通行でき

新しい航路として非常に賑わいました。』

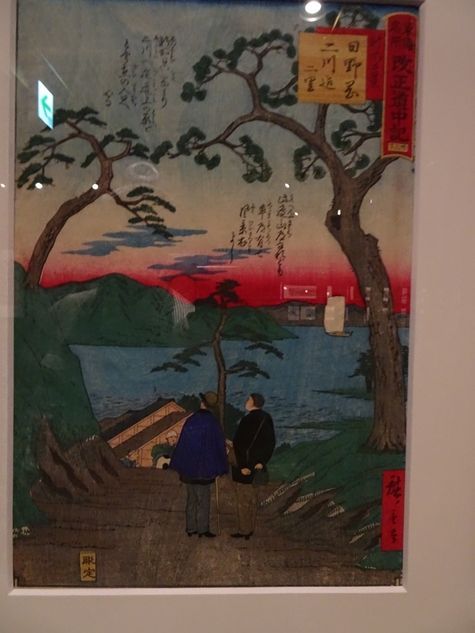

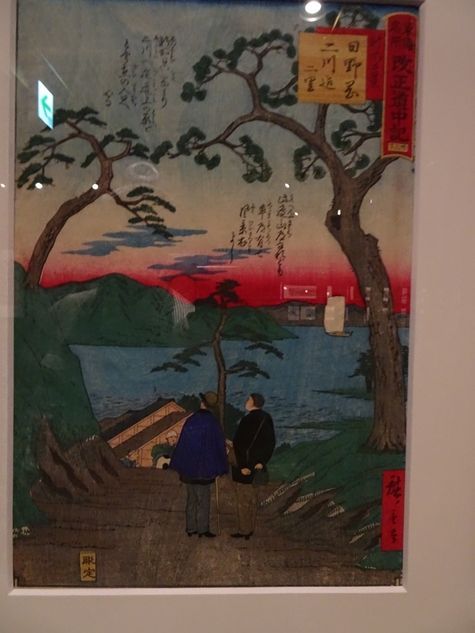

⑬「東海名所 改正道中記 三十三下 新所の景 日野岡 二川迄二里」

『 掘留運河を通って着く浜名湖西岸の山道からみえる景色を描いています。

山道の上から浜名湖の景色を見入る洋服姿の二人の男性と、山道を登ってくる

旅姿の男性二人の姿が見えます。』

⑭「東海名所 改正道中記 三十八 豊川の大はし 豊橋 御油迄二り半四丁豊川迄一り半」

『豊川橋とは、吉田大橋のことで東海道の三大橋にあげられ、東海道の名所のひとつで

ありました。吉田宿は城下町として非常に栄えましたが、明治2年(1869)に豊橋と

改称しました。』

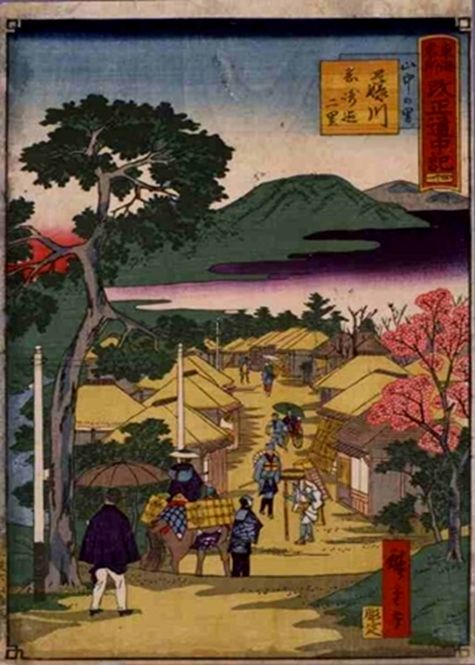

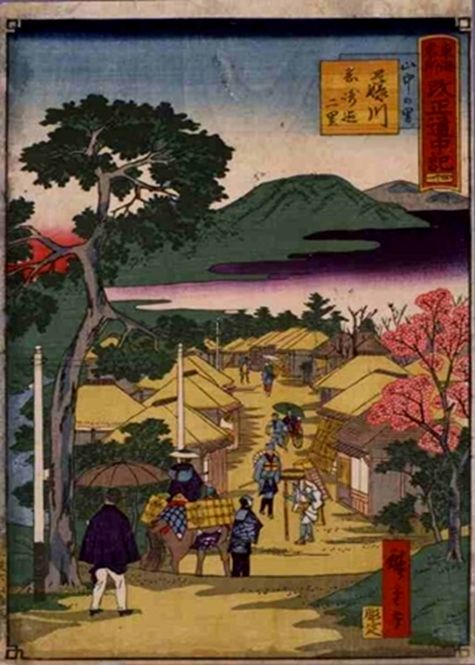

⑮「東海名所 改正道中記 四十一 山中の里 藤川岡崎迄二里」

『 藤川宿の東にある山中村(やまなかむら)の景色を描いています。山中村は麻を用いて

作った道具類が名物で、画中でも道の両側に店が並んでいるのが見えます。

簡素な建物が並び、江戸時代と変わらぬ景色に見える村にも、電信柱が設置されています。』

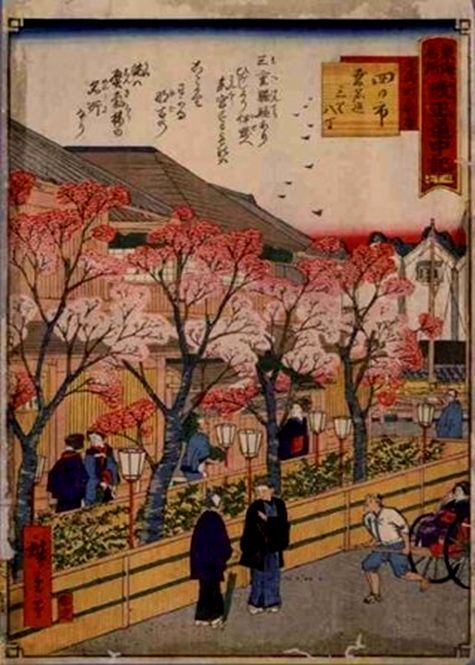

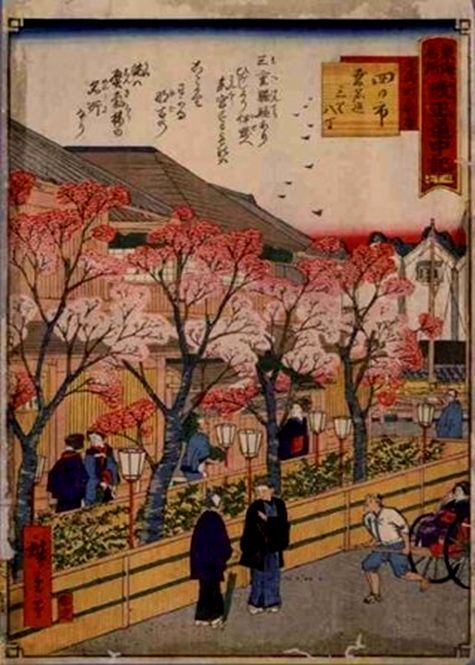

⑯「東海名所 改正道中記 四十七 高砂町の貸席 四日市 桑名迄三里八丁」

『四日市の港近くの街並みを描いており、画面奥には、四日市港に停泊する船の帆柱が見えます。

画面中央に描かれた桜並木が印象的ですが、このように新しい色材の「赤」を用いて描かれる

桜も、明治の浮世絵の特徴でもあります。』

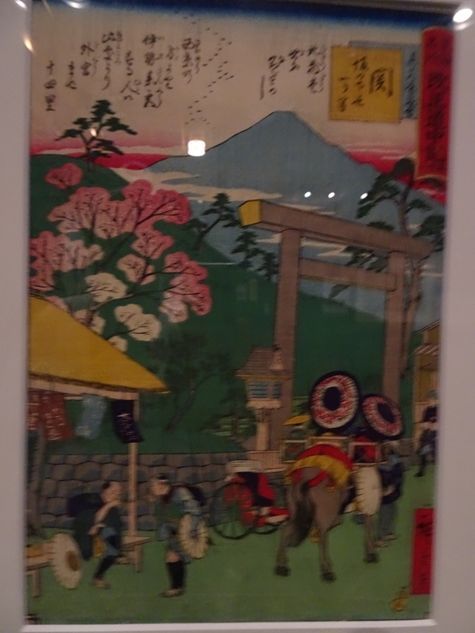

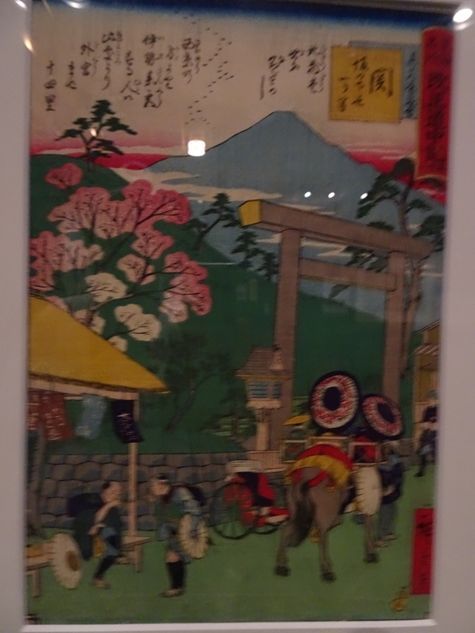

⑰「東海名所 改正道中記 五十一 参宮道の追分 関 坂の下迄一り半」

伊勢神宮に向かう参道道には、関宿の東の追分から分岐します。

画中に見えるように、追分には鳥居や常夜灯が建てられています。

画面右にみえる、色鮮やかな傘をさし馬に乗る一行がみえます。

このように一頭の馬に三人が乗る乗り方を、竈神として知られる荒神の

三面の神様にちなんで『三宝荒神』と呼びました。』

⑱「東海名所 改正道中記 五十六 両街道の追分 草津 大川迄三り半六丁」

『草津宿は、東海道と中山道の追分の宿場として栄えました。この画は、その追分の

場面を描いています。猿ひきの男性が追分道標の台座に腰をかけ、紐のついた猿が

道標の上に上っています。』

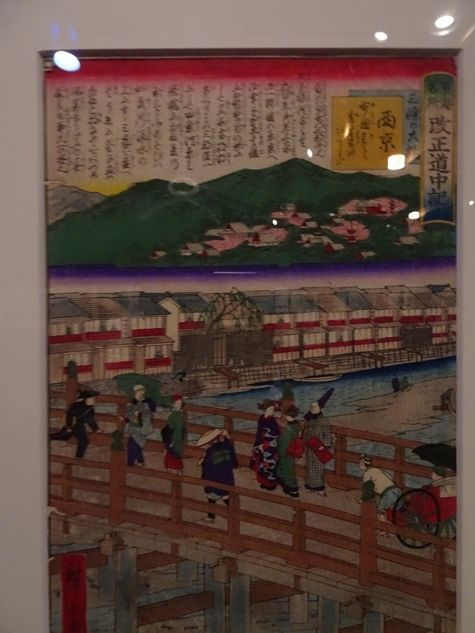

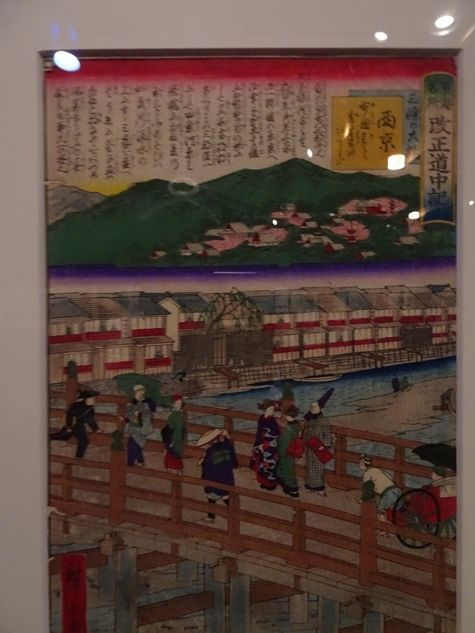

⑲「東海名所 改正道中記 五十八 三條の大橋 西京布団着て寝たる姿やひかし山 」

『慶応4年(1868)に江戸が東京と改称され、明治2年(1869)に政府が京から東京に

移されると、東京に対して「西京」と呼ばれるようになりました。

画面手前に三条大橋、後景に東山(ひがしやま)を描く構図は、初代広重の作品にも

通じています。』

展示会場を振り返る。平日の為か猛暑の危険な日の為か、訪ねる人の姿はほとんどなかった。

・・・ つづく ・・・

藤沢市藤澤浮世絵館は、市がこれまでに収集してきた浮世絵をはじめとする

郷土歴史に関連した各種資料を、市民をはじめ多くの方に見ていただく場を

提供することにより、我が郷土藤沢の歴史・文化について関心を持ち、郷土愛を育み、

文化の継承に繋げるための施設として2016年7月16日に開館したのです。

場所は藤沢市辻堂神台二丁目2番2号 Cocco Terrace(ココテラス)湘南7階。

「Cocco(ココ)」は、イタリア語で「かわいい子、秘蔵っ子」などを意味すると。

「ココテラス」は、日本語で「此処を照らす」明るい子どもたちの未来の言葉に

かけられているのだと。

辻堂の商業施設内に2016年7月16日にオープンした藤沢市藤澤浮世絵館。

藤沢市が1980年から約2億円をかけて郷土資料として収集してきた浮世絵と関連資料

約1,500点の中から、60点前後を公開する常設施設。

藤沢市藤澤浮世絵館のレイアウト図。

入館口を入ると右手に受付があり、その裏に東海道五十三次コーナーが壁沿いに続き

奥に藤澤宿コーナー、入口方面に戻ると右手に江の島コーナー、企画展示コーナーがあり

展示コーナーを出ると右手にライブラリー&パネルコーナーがある。

多目的室の壁には今回の展示会のポスターが紹介されていた。

「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」が6/19~9/2まで開かれているのであった。

江戸時代に起源があると言われている鳥の目線で描かれた「鳥瞰図(ちょうかんず)」。

展示会では、大正から昭和初期にかけて流行し、大正広重と異名をとった吉田初三郎の

小田急小田原線そして駅名が紹介されいる鳥瞰図が展示会ポスターの横に。

未だ我が小田急江ノ島線は点線で描かれていた。

中央には相模川が。

館内に入り受付の裏の東海道五十三次コーナーへ。

写真撮影はフラッシュなしであればOKと係の方から。

「浮世絵とは」

この施設はこれまで市が所蔵し、市民の目に触れる機会が少なかった2000点に及ぶ

浮世絵や絵草子などの資料を公開することで、郷土史を学んでもらおうと開設されたもの。

展示は藤沢宿や江の島など、江戸から昭和初期までに描かれた作品を1カ月半ごとに

入れ替えていくとのこと。説明は英語で。

東海道五十三次コーナーでは、連作浮世絵や双六を入れ替えながら展示していると。

今年が明治150年にあたることから三代歌川広重が文明開化期の東海道を描いた

「東海名所 改正道中記」がこの日は展示されていた。こちらも英語が併記されていた。

「東海名所 改正道中記」は、日本橋から京都までの五十九枚に目録を加えた六十枚で

構成された一連の錦絵。明治8(1875)年に三代広重によって描かれた。

三代広重は、父が船大工業に就いていたが、初代広重の門人となり、文久年間から重政と称し、

執筆を始めた。慶応元(1865)年に二代広重が師家を去った後、同家を継ぎ、幕末から

明治にかけて、文明開化絵や横浜絵、東京名勝絵、諸国物産絵等を制作したと。

①「東海名所 改正道中記一伝信局 日本橋 新橋迄十六町」

上部には「東京は日本一の大都会なれば世界いっぱん諸人あつまる処也

ことに日本はしは市中の真中にありて魚市あり 電信局ははりがねにて世界一同

膝ぐみに咄致程の調法也」と書かれているのだと

『東海道の始点である日本橋の風景も様変わりし、明治という新しい時代への移り変わりを

感じます。洋風建築の建物が建ち並ぶ街並みは、文明開化の象徴であるガス灯や電信柱が

架設され、新しい交通手段である人力車などを用いて、人々が忙しなく往来している様が

伝わってきます。』と上記写真の如く錦絵の右にある説明文から(以下同様)。

②「東海名所 改正道中記 三 やつ山の下 品川 川さき迄二り半」

『明治5年の鉄道開業により、品川宿の外れにあたる八ツ山の近くに品川駅が設けられました。

本作は、その八ツ山を切り通して架設された跨線橋の「八ツ山橋」とその下を走っている

蒸気機関車が描かれています。八ツ山は小高い丘となっており見晴らしもよく、

江戸時代より眺望の良い名所として浮世絵にも多く描かれています。』

③「東海名所改正道中記 七 藤沢迄二リ 戸塚 山道より不二之眺望」。

『戸塚の大阪から見える景色を描いています。江戸時代から東海道の難所として知られる

急な坂が続いている場所です。洋服を着て馬に乗る男性の姿や、後景にみえる電信線から

明治の景色である事がわかります。』

④「東海名所 改正道中記 九 大磯迄廿七丁 平塚 馬入川の渡し」。

『馬入橋の渡しの景色を描いています。馬入川は相模川の旧称。明治11年に馬入川に

最初の木桁橋が架けられるまで、江戸時代から変わりなく渡し船を利用していました。

馬入の渡しは富士山と大山を望める名所として初代広重の頃から浮世絵に描かれました。

茅葺き屋根の東屋や渡し船に乗る着物姿の人々など、一見、江戸時代の景色に変わらぬように

見えますが、渡し船に乗せられた人力車や、この船に乗り遅れたのか、岸に立ちつくしている

男性が手に持っている洋傘などから、文明開化の影響が感じられます。』

⑤「東海名所 改正道中記 十一 箱根迄四り八丁 小田原 酒匂川の仮ばし」。

『酒匂川に架けられた木橋の上を、旅人や人力車が通行しています。

画面奥には箱根連山が連なっているのが見えます。江戸時代から徒歩渡しが

行われていた酒匂川の渡しですが、冬の渇水期などには仮橋が架けられました。』

⑥「東海名所 改正道中記 十四 足柄山の景 沼津 はら迄一り半」。

『馬を引く農夫や、地元の子どもたちの姿など、江戸時代と変わらぬのどかな街道の風景が

描かれていますが、画中に見える電信柱の存在に時代の移り変わりを感じます。

画面右に見えるの竹垣は沼津垣と呼ばれるものです。駿河湾に面した沼津では

強い西風が吹くため家屋や農作物を守るために覆われるもので、沼津の風景を描いた

浮世絵などによく描かれています。』

⑦「東海名所 改正道中記 十六 沼川の渡し 原 吉原の間新道 蒲原迄二り近し」。

明治維新後に開通した新しい航路である沼川の渡しの場面が描かれています。

江戸肥大の東海道では、原宿の次の宿駅である吉原宿にかけて、東海道を大きく北側に

迂回するルートをとっていましたが、この沼川の渡しを通ることにより、海岸沿いを

直進し、原から蒲原まで渡るルートが出来ました。』

⑧「東海名所 改正道中記 十八 不二川の渡し 蒲原 由井迄壱里」

街道一の急流であった富士川の場面を描いています。

明治になり、護岸も石垣で整備されました。川の流れを表すような川面の動きい対して

後景に大きく配された富士山の姿が印象的です。』

⑨「東海名所 改正道中記 廿二 阿部川橋 静岡 まり子迄一里半」

『 府中宿は明治になると「静岡」と改称されました。その元・府中宿の西を流れる安倍川にも

橋が架けられました。画面右下に「橋長さ二百八十間」とあるように、橋の長さは約509mあった

そうです。実際に架けられた橋にはガス灯が設置されたとのことですが、画中には石灯籠が

描かれています。』

⑩「東海名所 改正道中記 廿五 瀬戸川橋 藤枝 島田迄二り九丁」

『 藤枝宿近くの瀬戸川にも橋が架けられました。ガス灯には灯がともっている様子も

見えます。』

⑪「東海名所 改正道中記 廿七 金谷 坂道より大井川 日坂迄一り廿九町」

『大井川の右岸(京側)の金谷坂の上から富士山を望む図です。江戸時代は徒歩渡しが

行われていた大井川ですが、明治3年(1870年)に通船が許可されました。

画中にも川を渡る舟が見えます。金谷坂をゆく旅人の姿はまだ江戸時代の風俗のままで

描かれています。

画面上部の文章によると、金谷宿近くの阿波々社が鎮座する粟ヶ岳(無間山)には

「無間の鐘」の伝説が残っています。』

⑫「東海名所 改正道中記 三十三 通船立場 堀とめのわたし 新所迄舟渡六里」

『 明治4年(1871)に開通した掘留運河の東側の乗降場の場面を描いています。

掘留運河は、浜松から舞阪・荒井・白須賀を通らずに、浜名湖西岸の新所まで通行でき

新しい航路として非常に賑わいました。』

⑬「東海名所 改正道中記 三十三下 新所の景 日野岡 二川迄二里」

『 掘留運河を通って着く浜名湖西岸の山道からみえる景色を描いています。

山道の上から浜名湖の景色を見入る洋服姿の二人の男性と、山道を登ってくる

旅姿の男性二人の姿が見えます。』

⑭「東海名所 改正道中記 三十八 豊川の大はし 豊橋 御油迄二り半四丁豊川迄一り半」

『豊川橋とは、吉田大橋のことで東海道の三大橋にあげられ、東海道の名所のひとつで

ありました。吉田宿は城下町として非常に栄えましたが、明治2年(1869)に豊橋と

改称しました。』

⑮「東海名所 改正道中記 四十一 山中の里 藤川岡崎迄二里」

『 藤川宿の東にある山中村(やまなかむら)の景色を描いています。山中村は麻を用いて

作った道具類が名物で、画中でも道の両側に店が並んでいるのが見えます。

簡素な建物が並び、江戸時代と変わらぬ景色に見える村にも、電信柱が設置されています。』

⑯「東海名所 改正道中記 四十七 高砂町の貸席 四日市 桑名迄三里八丁」

『四日市の港近くの街並みを描いており、画面奥には、四日市港に停泊する船の帆柱が見えます。

画面中央に描かれた桜並木が印象的ですが、このように新しい色材の「赤」を用いて描かれる

桜も、明治の浮世絵の特徴でもあります。』

⑰「東海名所 改正道中記 五十一 参宮道の追分 関 坂の下迄一り半」

伊勢神宮に向かう参道道には、関宿の東の追分から分岐します。

画中に見えるように、追分には鳥居や常夜灯が建てられています。

画面右にみえる、色鮮やかな傘をさし馬に乗る一行がみえます。

このように一頭の馬に三人が乗る乗り方を、竈神として知られる荒神の

三面の神様にちなんで『三宝荒神』と呼びました。』

⑱「東海名所 改正道中記 五十六 両街道の追分 草津 大川迄三り半六丁」

『草津宿は、東海道と中山道の追分の宿場として栄えました。この画は、その追分の

場面を描いています。猿ひきの男性が追分道標の台座に腰をかけ、紐のついた猿が

道標の上に上っています。』

⑲「東海名所 改正道中記 五十八 三條の大橋 西京布団着て寝たる姿やひかし山 」

『慶応4年(1868)に江戸が東京と改称され、明治2年(1869)に政府が京から東京に

移されると、東京に対して「西京」と呼ばれるようになりました。

画面手前に三条大橋、後景に東山(ひがしやま)を描く構図は、初代広重の作品にも

通じています。』

展示会場を振り返る。平日の為か猛暑の危険な日の為か、訪ねる人の姿はほとんどなかった。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.