PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【時間が出来れば、… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

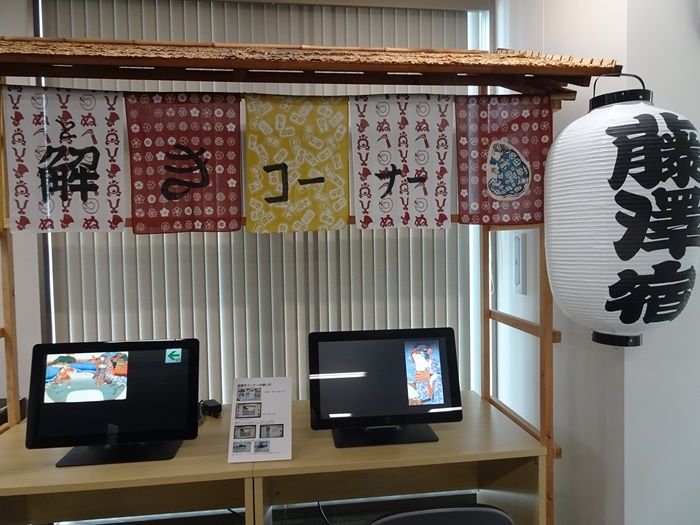

「空から見る相模と日本 鳥瞰図の系譜」の観賞を終えライブラリー&パネルコーナーへ。

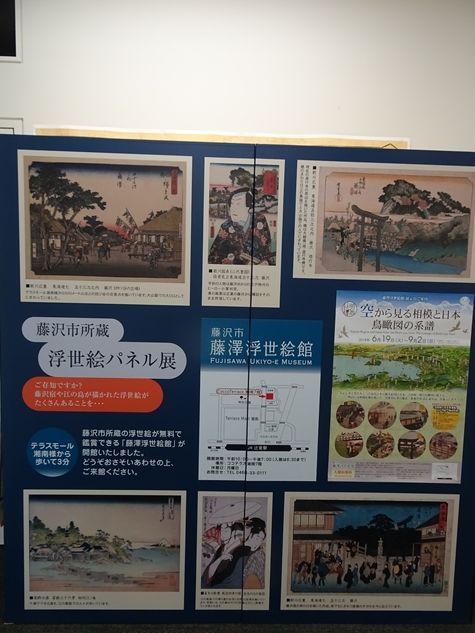

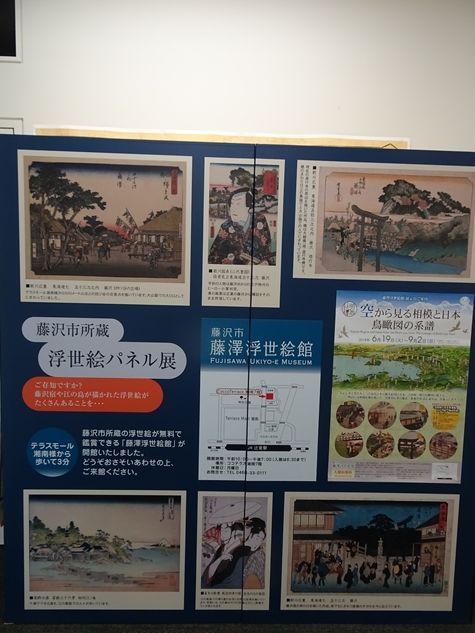

藤沢市・藤澤浮世絵館案内パネル。

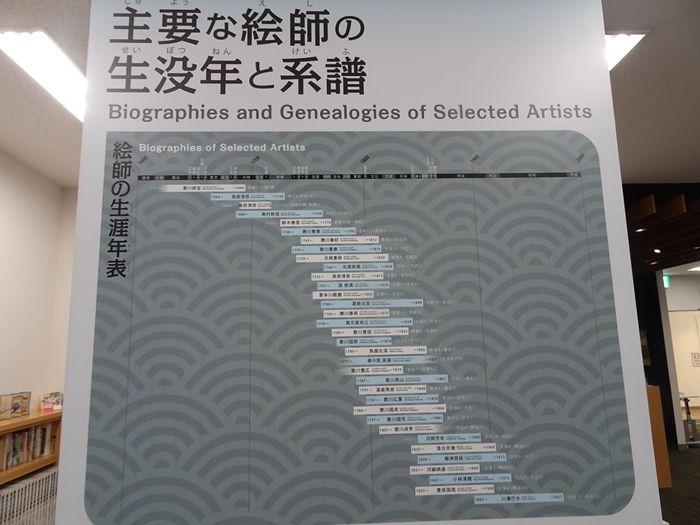

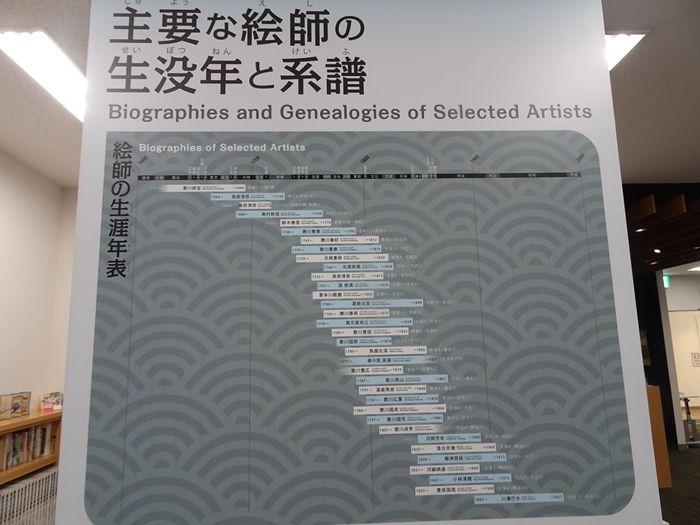

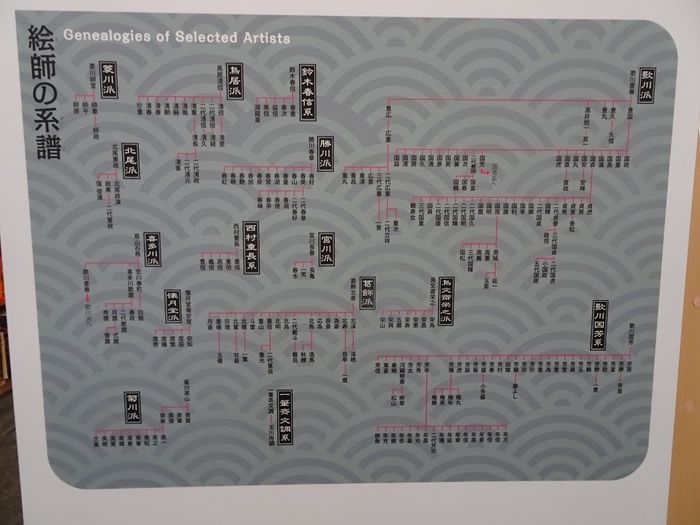

「主要な絵師の生没年と系譜」。

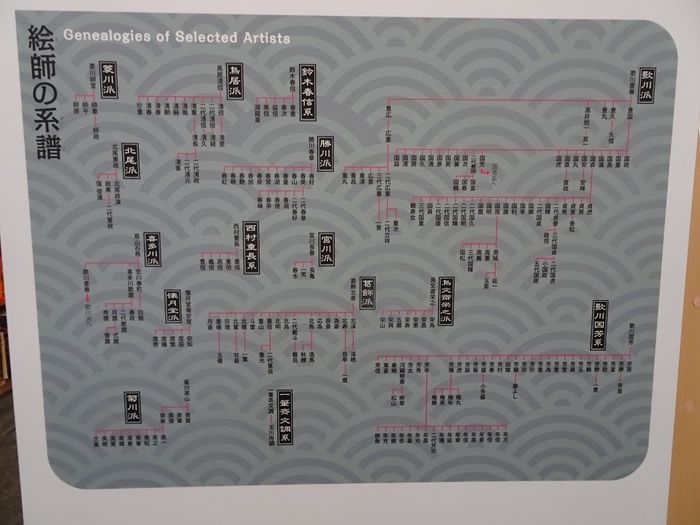

「絵師の系譜」

歌川豊春を祖とする浮世絵界の最大派閥である歌川派。

歌川広重、歌川豊国、歌川国政、歌川国芳…。歌川派の有名絵師は例を挙げたらきりなし。

歌川派は豊春の門人であった豊国と豊広から大きく広がって行った事が解るのであった。

有名な絵師なら数名は解ったが、大半の絵師は聞いたことも見たこともありませんでした。

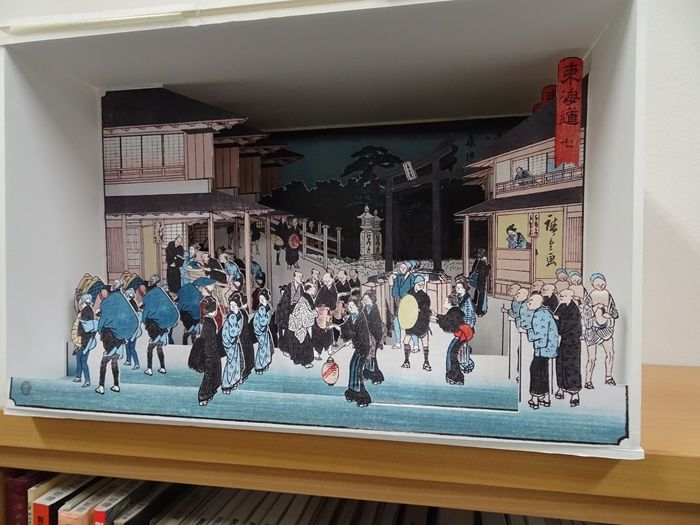

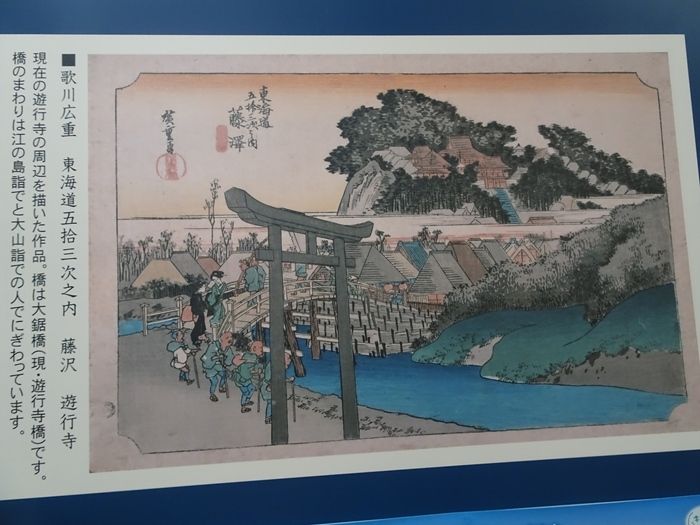

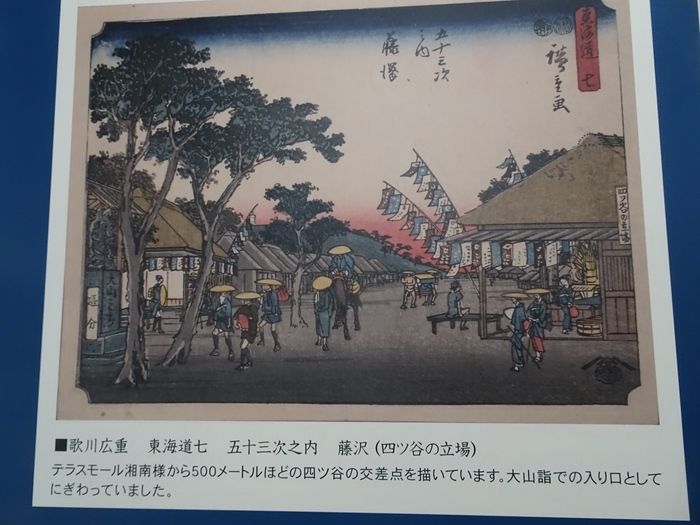

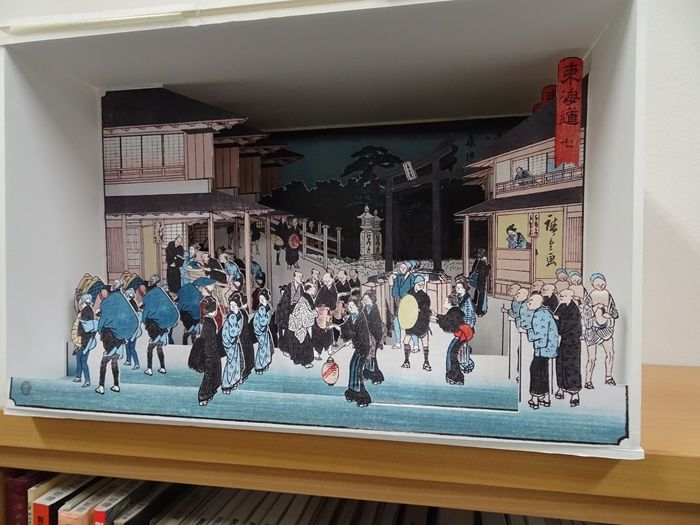

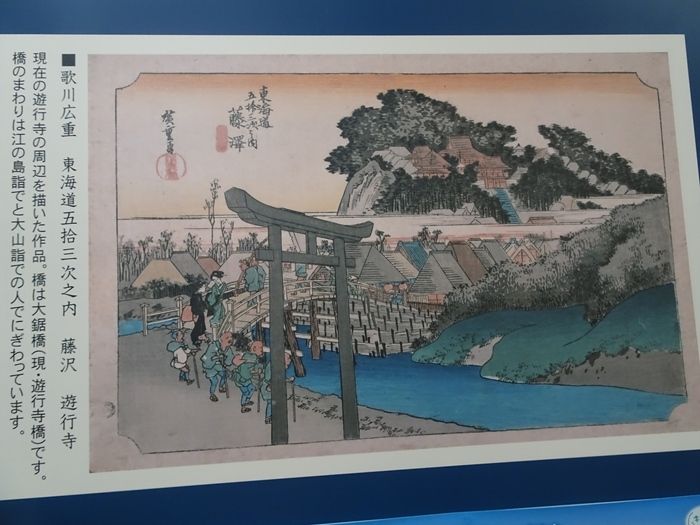

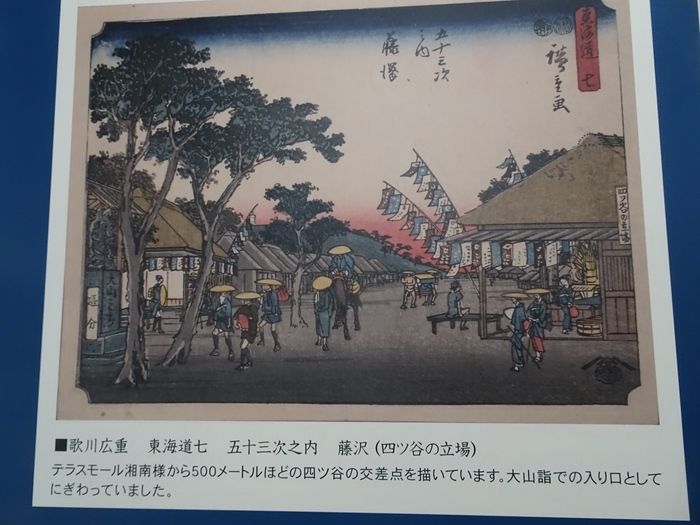

「歌川広重 東海道七 五十三次の内 藤澤(四ツ谷の立場」。

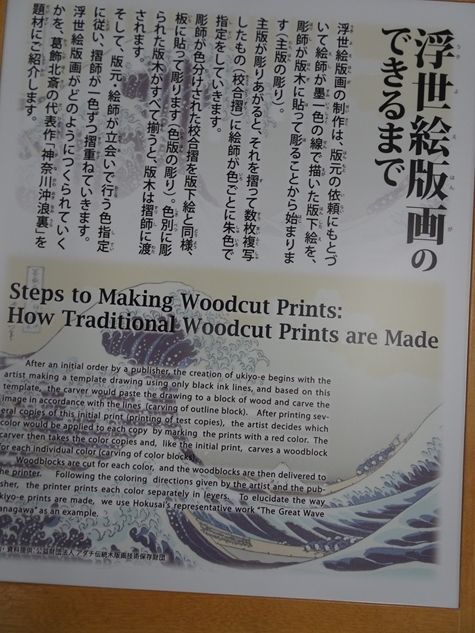

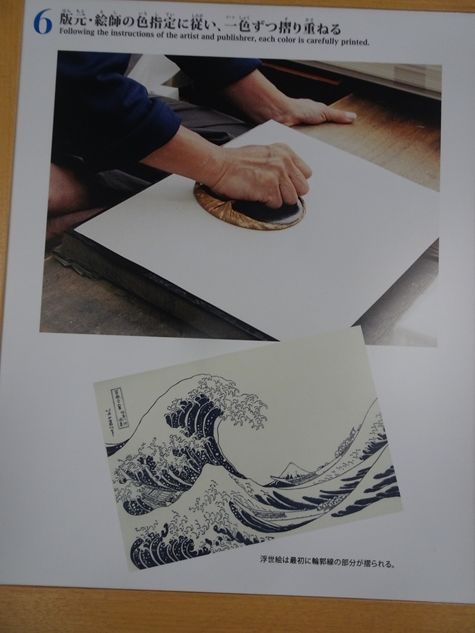

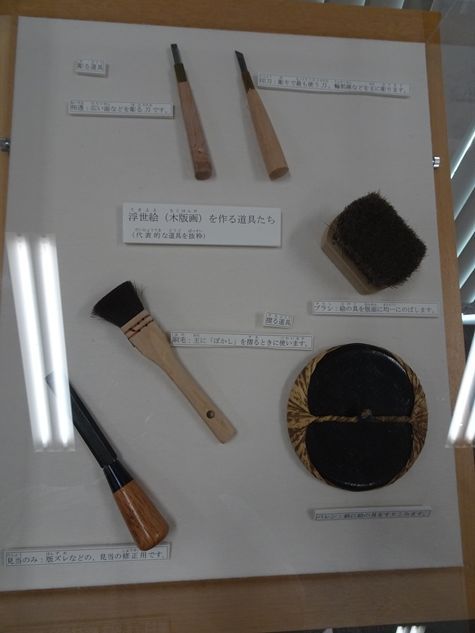

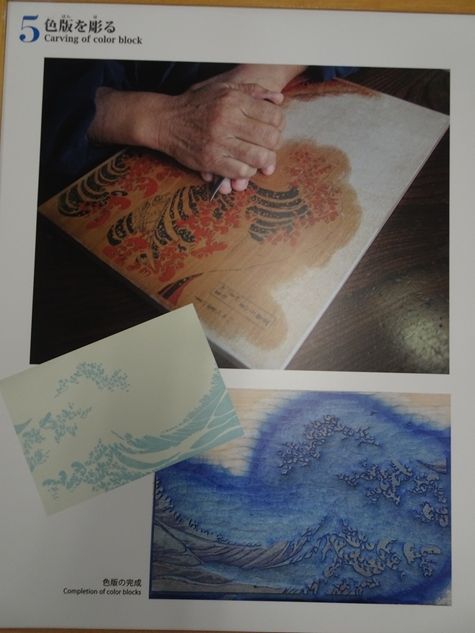

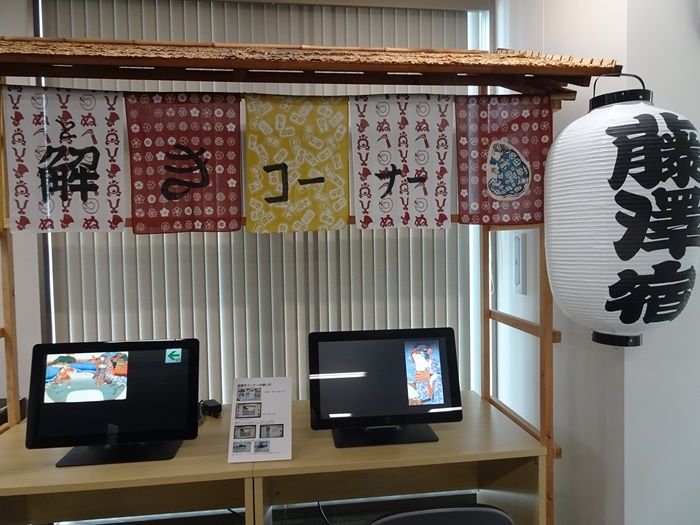

浮世絵版画が出来るまでの説明コーナー。

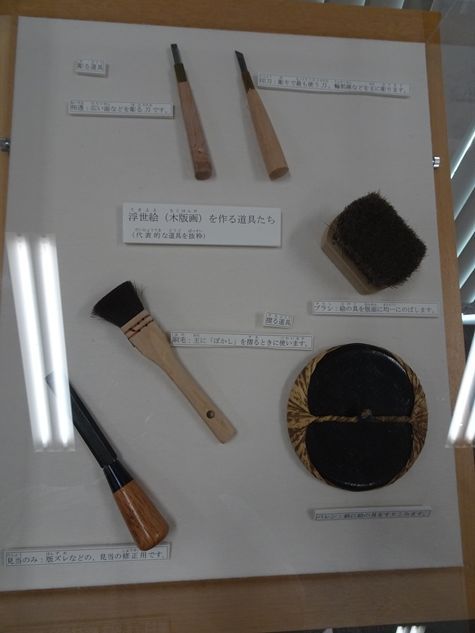

浮世絵(木版画)を作る道具たち。

彫刻刀、刷毛、バレン、ブラシ・・・・。

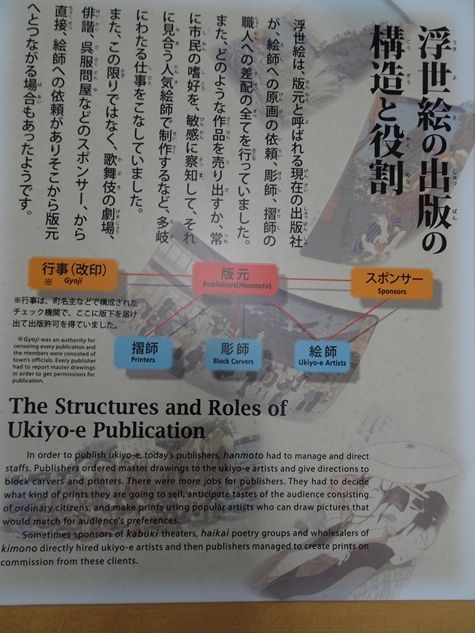

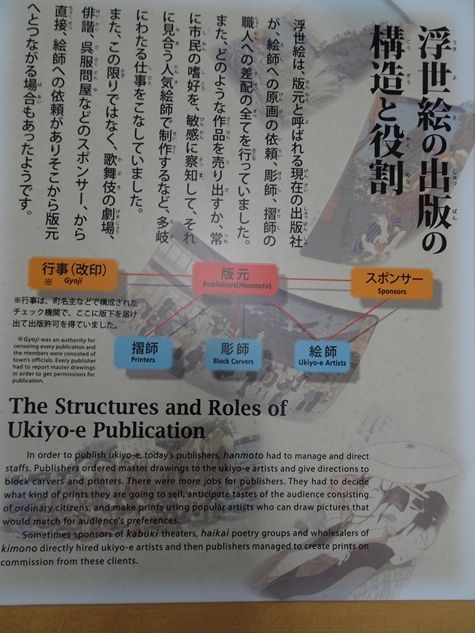

浮世絵の出版の構造と役割。

浮世絵制作最大の特徴は、出版社にあたる版元の指示のもと、絵師、彫師、摺師の

分業体制にある。特に、錦絵のような多色摺になると、彫と摺に今では考えられないほど

緻密な手間ひまをかけていた。絵師がイメージした世界を具現化するには、

彫師、摺師の名人芸ともいえる高い技術が不可欠なのである。

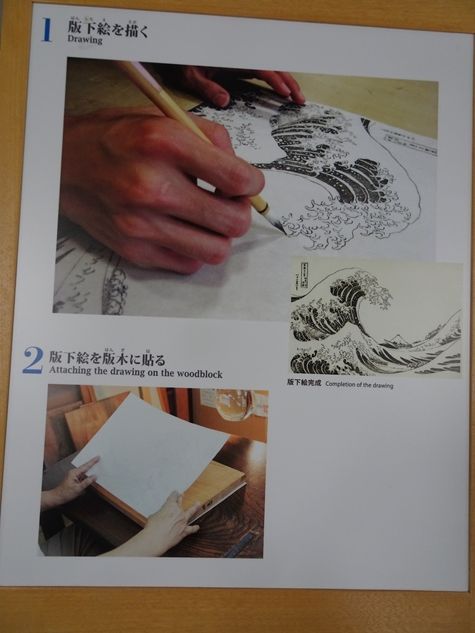

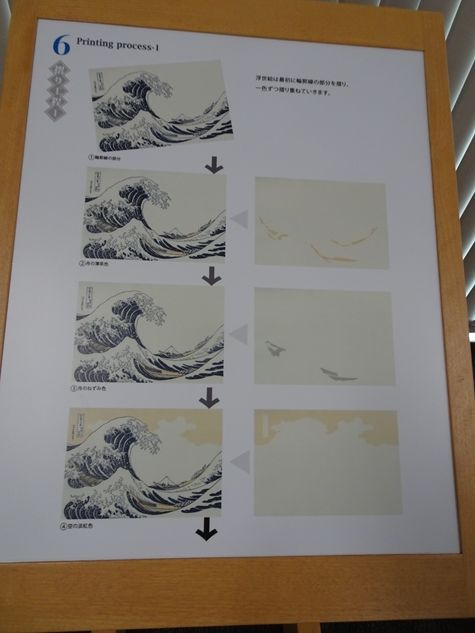

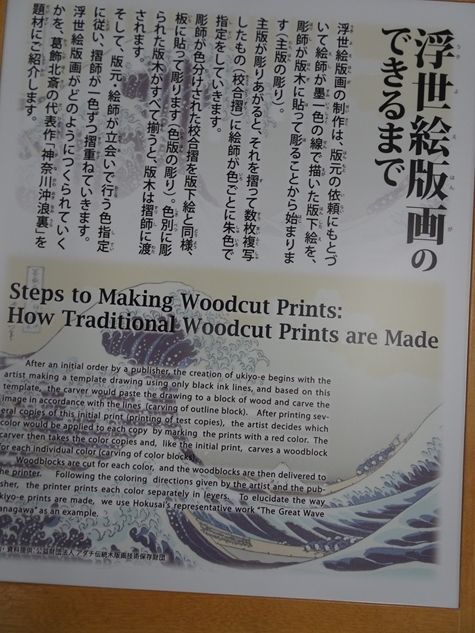

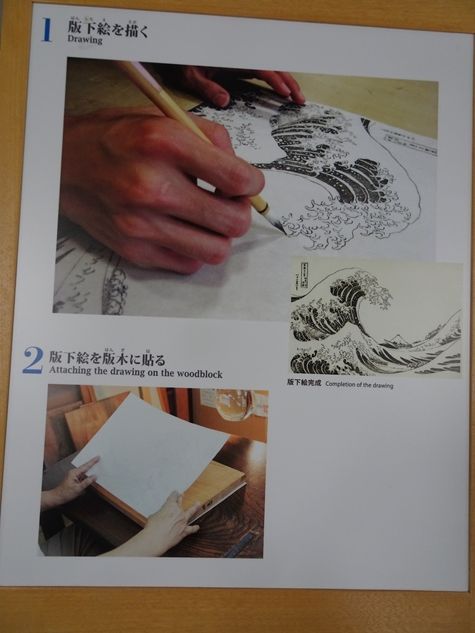

浮世絵版画のできるまで。

浮世絵の場合、特徴的なのは、この「下絵を描く」、「版木を彫る」、「紙に摺る」という

各プロセスごとに、「絵を描く専門家」、「版木を彫る専門家」、「紙に摺る専門家」がいて、

順に絵師、彫師、摺師と呼ばれているのだ。

絵師は、版元の依頼を受けて下絵となる「画稿(がこう)」という下絵を墨一色で描き、

次に決定稿となる「版下絵」を制作する。

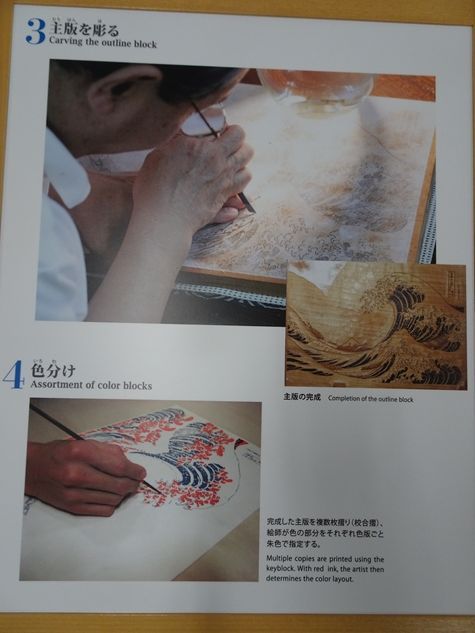

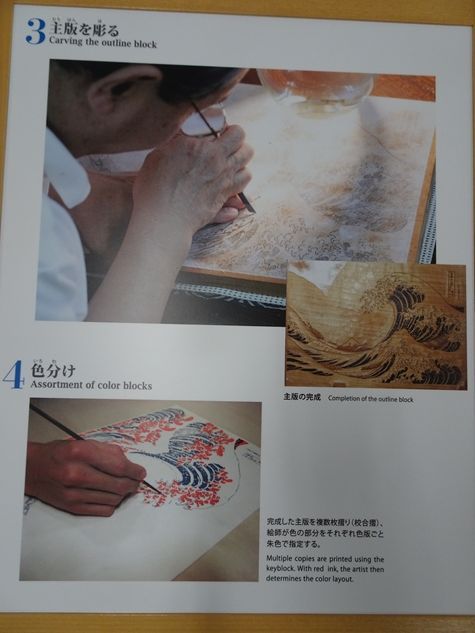

彫師は、版下絵から主版を彫り、数枚複写したもの(校合摺)に絵師が色ごとに

絵師の「色さし」に沿って「色版」を彫る。

浮世絵では顔や頭髪の彫に最も高度な技術を要したが、絵師による版下絵は簡単な線

で描写された程度である。髪の毛の1本1本に至るまで、細部の彫については

彫師のセンスと力量に委ねられていた。

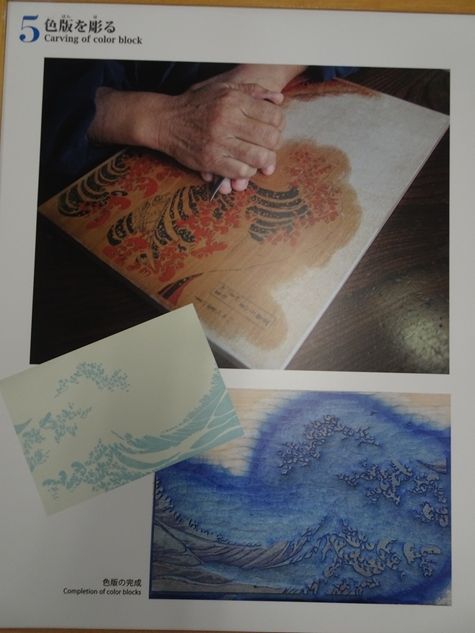

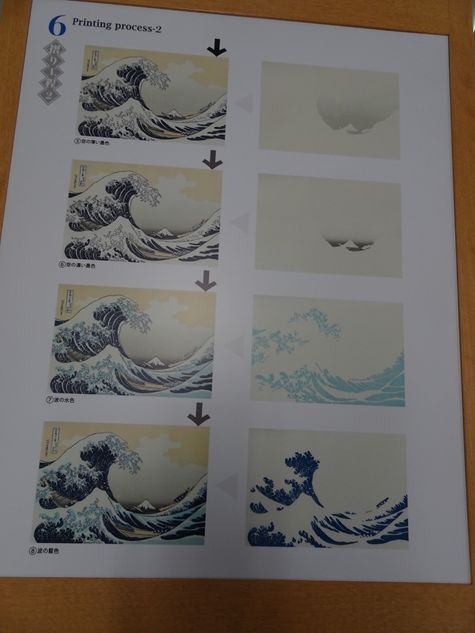

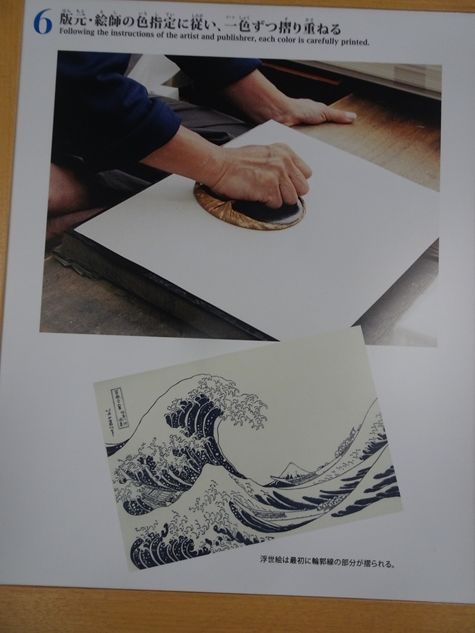

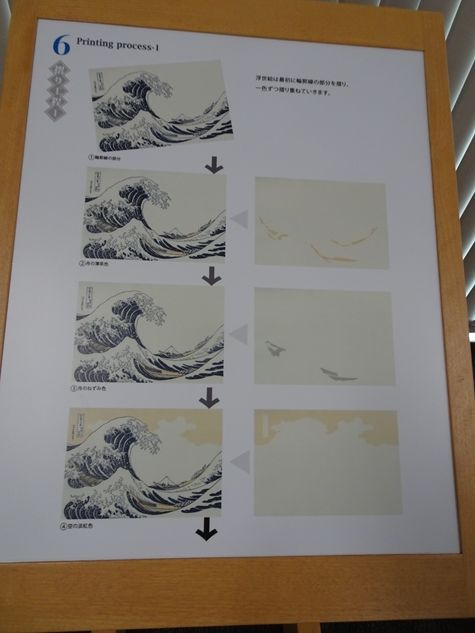

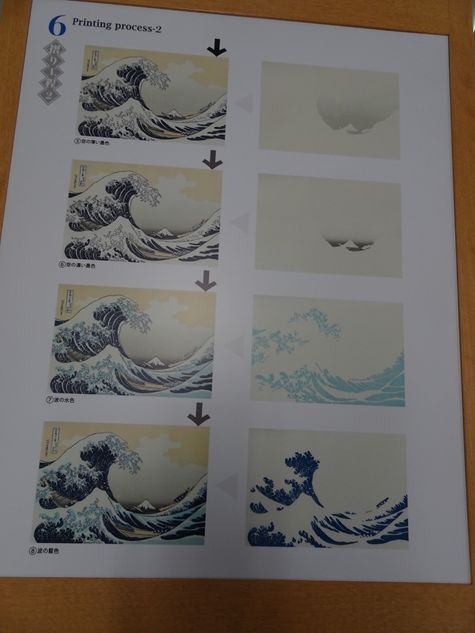

色版のずれを防ぐため最初に基準となる主版を、次に色版の順に摺り重ねた。

色版は仕上がりの美しさを優先し、摺り面積の小さい色の順に、薄い色から優先して摺られた。

絵と色毎の版木(右)-1

絵と色毎の版木(右)-2

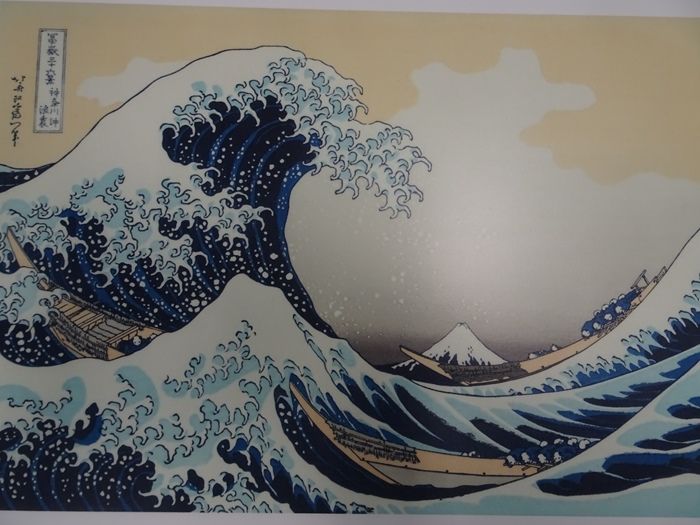

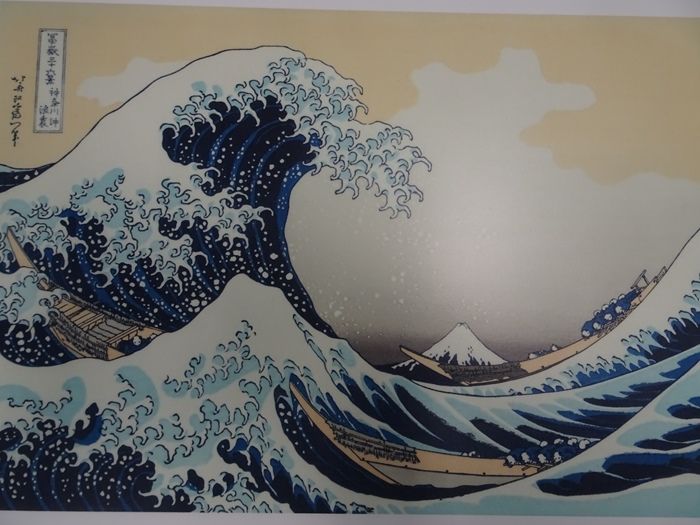

そして神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)の完成。

『 「神奈川沖浪裏」は、葛飾北斎の名所浮世絵揃物『富嶽三十六景』全 46 図中の 1 図。

「凱風快晴」「山下白雨」と合わせて三大役物と呼ばれる同シリーズ中の傑作で、

画業全体を通して見ても最も広く世界に知られている代表作。

さらに加えて、世界で知られる最も有名な日本美術作品の一つでもある。

凶暴なまでに高く激しく渦巻く波濤と、波に揉まれる 3 艘の舟、それらを目の前にしつつ、

うねる波間から遥か彼方にある富士の山を垣間見るという、劇的な構図をとっている。

一筋一筋の水の流れ、波濤のうねり、波に沿わせた舟の動き、富士山のなだらかな

稜線といったものはすべて、幾重にも折り重なる対数螺旋の構成要素となっている。』

パソコンコーナーも。

藤沢市の江の島、遊行寺の浮世絵が衝立で。

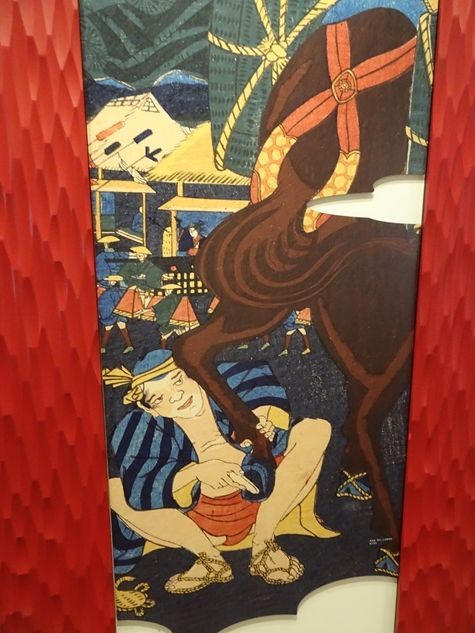

「 歌川芳員 東海道五十三次之内 藤沢(東海道五十三會)」

『歌川芳員の東海道五十三次会は各地の説話をユーモアある表現で描いています。

藤沢では、若侍と馬が囲碁を打っています。これは、鬼鹿毛乗馬の段を戯画として

描き替えたもので、横にいる女性は照手姫でしょう。馬の浴衣が轡(くつわ)なのが

ご愛嬌です。』

東海道名所案内雙陸(すごろく)。

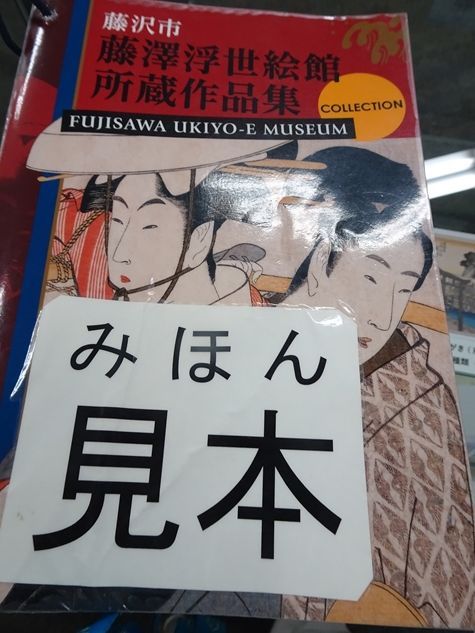

藤沢市藤沢浮世絵館所蔵作品集も販売中。

そして展示会場を後にしたが、7月31日から全てのコーナーにおいて展示品の

全部又は一部の入れ替えが行われるとのことなので、もう一度訪ねたいと

思ったのであった。

そして藤沢浮世絵館のエレベータホール、通路に展示されている浮世絵の部分拡大絵を

写真撮影。

「月岡芳年 今様げんじ江之嶋兒ヶ淵」

『月岡芳年(1839-1892)は、歌川国芳の門人で、国芳の武者絵の画風を受け継ぎ、

怪奇画、歴史画を得意とします。作品は「源氏絵」で、『偐紫田舎源氏』の主人公、

光の君が江の島へ訪れ、稚児ヶ淵で海女たちの鮑取りを見物しているという見立絵です。

版の色数も多く、空摺(からずり)の技法も入念に駆使されています。

大判縦3枚続。制作時期:元治元年(1864)5月。』

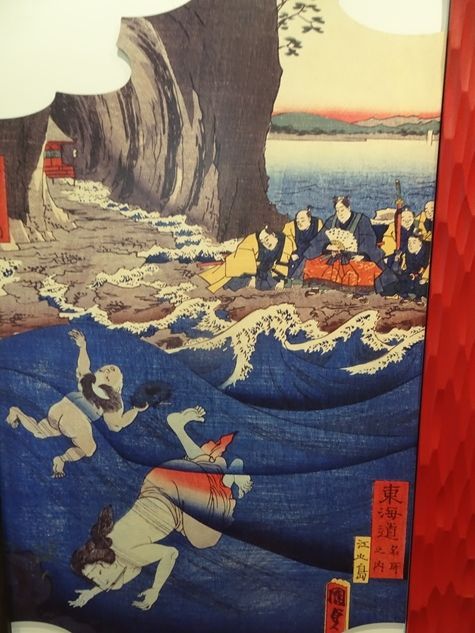

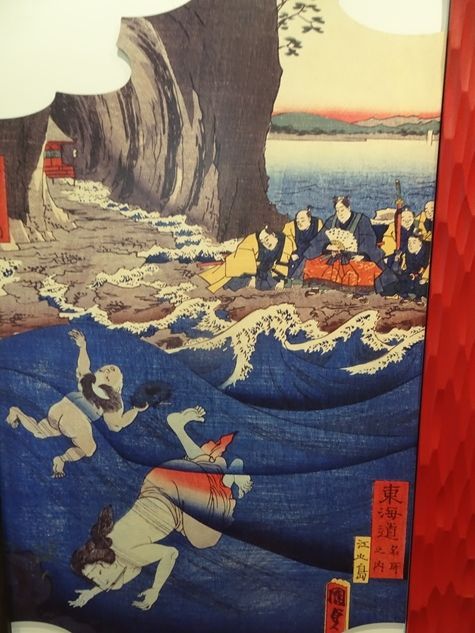

「二代歌川国貞&二代目広重 合筆 東海道名所之内 江之島 文久三年四月」

『将軍が江の島の岩屋の前で、海女の親子が海中から鮑(あわび)を取ってくるようすを

上覧している場面。ただし、実際に家茂が上洛の途中で江の島へ寄った事実はなく、

江の島にゆかりの源頼朝に仮託したものと。画面中央の波を境に、陸上のようすを二代広重が、

海中のようすを二代国貞が描いており、人物が得意な二代国貞、風景描写に長けた広重が、

それぞれの手腕を発揮しています』

「作者不詳 相州江ノ嶋弁才天上下ノ宮己巳年御開帳繁栄之全図」:文化6年(1809)

『表題に弁財天開帳のことが正確に書かれているのは、浮世絵の中でもこれのみです。

しかも全体的な雰囲気として浮世絵的要素は少なく、そして江の島自体が大きく

描かれ神社と道がはっきり描写されているところから、絵図的役割を果していたことが

言えます。』

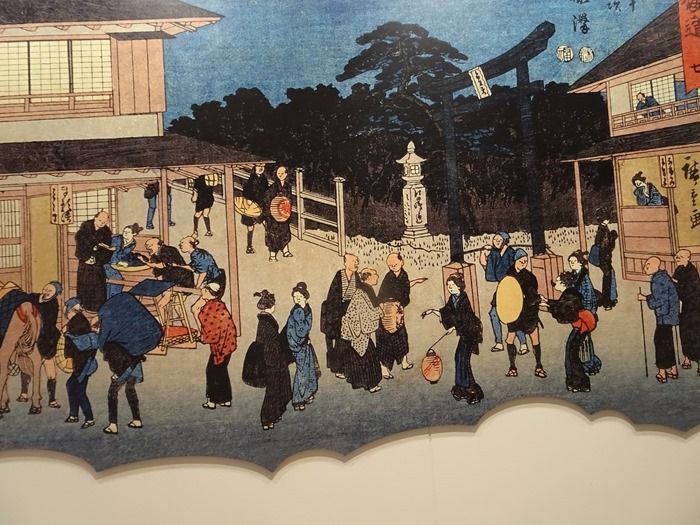

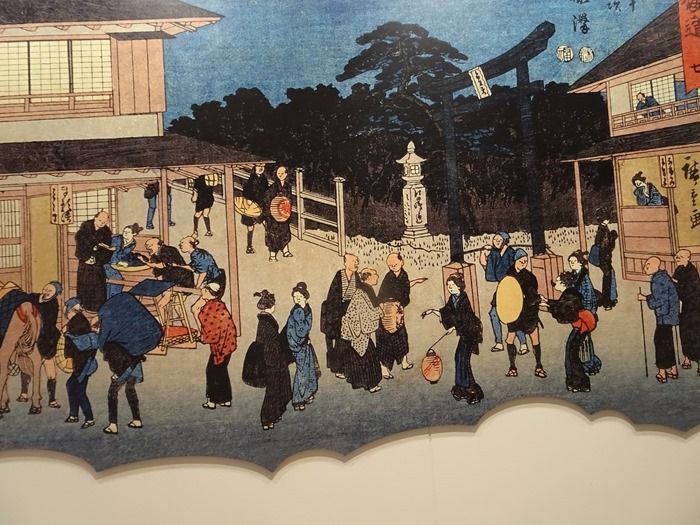

「初代歌川広重「東海道五十三次 藤沢(隷書東海道)製作時期1847~1852年。

夜の藤沢宿、遊行寺橋界隈のにぎわい。

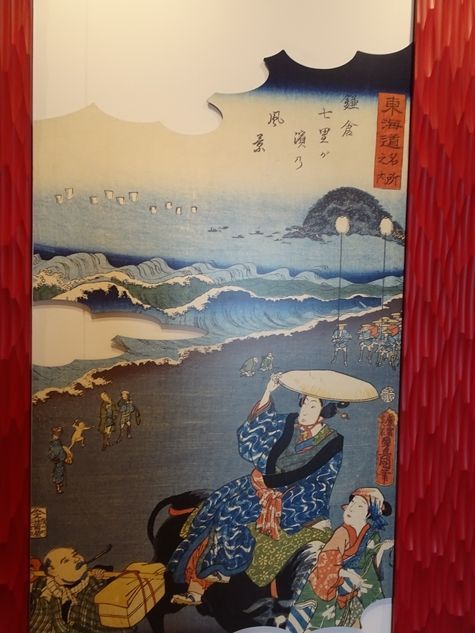

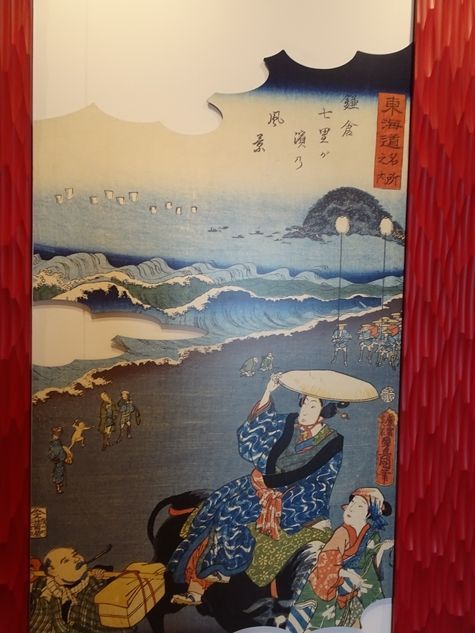

「歌川芳虎 鎌倉七里ヶ浜ヨリ江の嶌遠見」天保年間(1830-44)

『江の島詣を終えた一行でしょうか。一人の女性が投げ入れた銭を拾うために

子どもたちが荒波に飛び込んでいます。ウシの背に乗った女性は脇に立つ女性から

煙管に火を移してもらっています。ウシの背には鞍がつけてあります。』

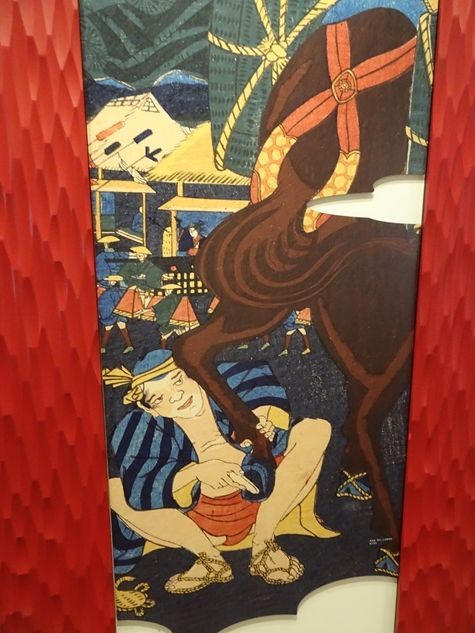

「歌川芳形 東海道 藤澤(御上洛東海道)」文久3年(1803)

『この絵は馬方が飾り付けを付けた馬の足の具合を見ているところでしょうか。

行列はすでに宿場を抜けようとしていて、馬がそちらを見据えている様子が印象的です。

背後にある緑の三角は大山です。』

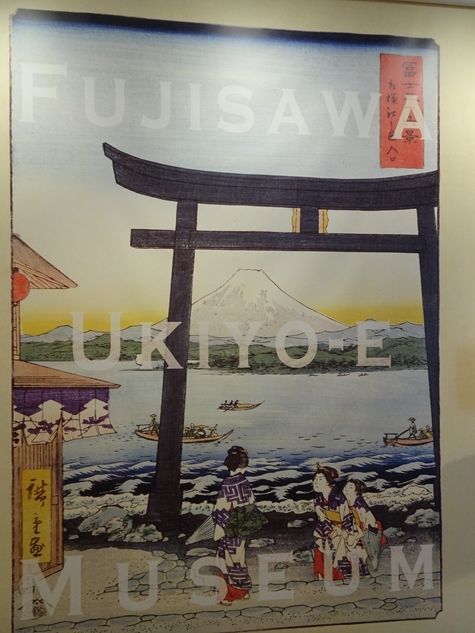

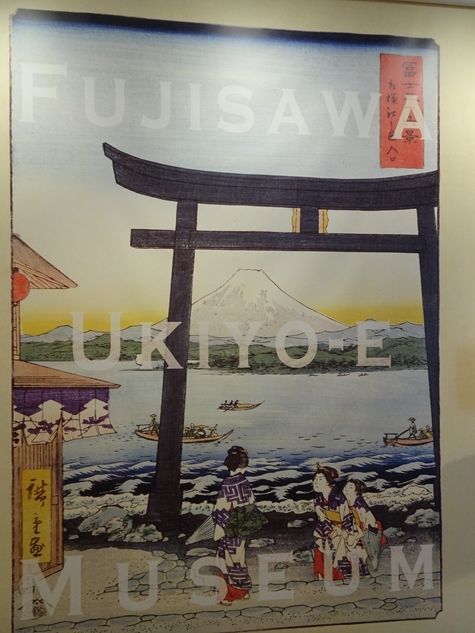

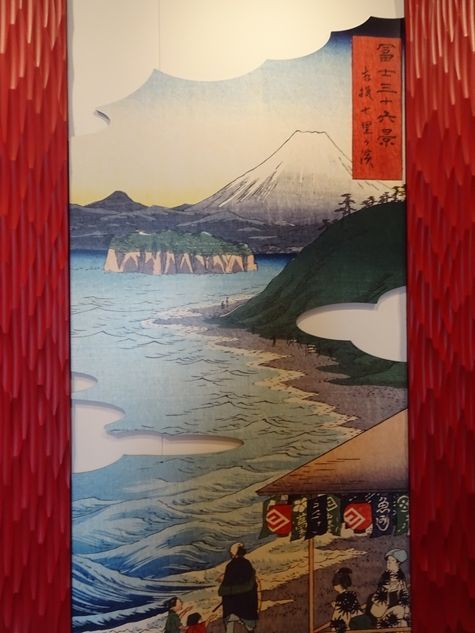

「初代歌川広重 冨士三十六景 相模江之島入口」

「三代 歌川豊国(国貞) 東海道名所之内 鎌倉七里が浜乃風景 」

『文久3年(1863)の十四代将軍家茂の上洛を意識して出版された東海道シリーズで

「上洛東海道」と言われているものです。

菅笠(すげがさ)を被った旅装束の女性が、若い娘が引く牛に乗り、七里ヶ浜の浜辺を

悠々と行く様子が描かれています。』

「魚屋北渓 江島記行 兒ヶ淵」天保初期頃。

『遠眼鏡(とおめがね)で江の島からあたりを眺望しているところですが、

「冨士大山道中雑記 附江之島鎌倉」(天保九年)に江の島の茶屋に休息して

「此所都て絶景之所也、茶屋所々に有之、家毎遠眼鏡之、相州三浦三崎其外

七里ヶ浜等眼下に見下し、漁舟、鮑取の舟、相見へ、極景色宣しき所也」とあり、

遠眼鏡で絶景を眺めることがよく行われていたことがわかります。

また図柄には波の線や岩肌、あるいは男の着物に銀泥を用いるなど、

摺物(すりもの)らしい豪華さを出しています。そして岩にくだける荒波の描法は

師匠北斎の「冨嶽三十六景」などの表現方法に共通していますし、その色調は同じく

「神奈川沖波裏」のそれを連想させます。』

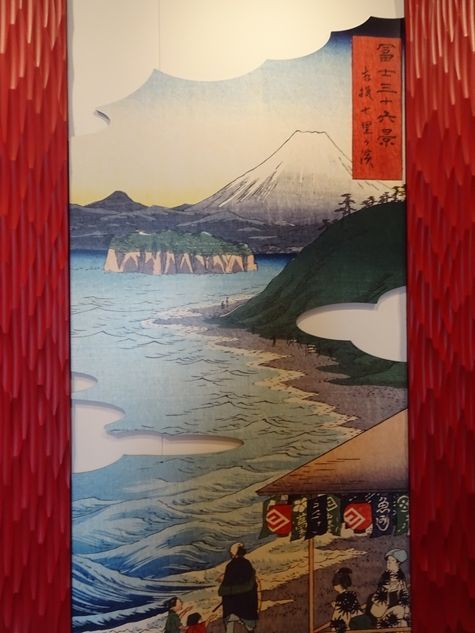

「歌川広重 富嶽三十六景 相模七里か浜」

鎌倉・七里ヶ浜から西、小動岬(こゆるぎみさき。腰越(こしごえ)の辺り)と江の島。

その間に見える富士は東海道を西へ西へと歩みを進めるに従い、次第に迫ってくるのだ 。

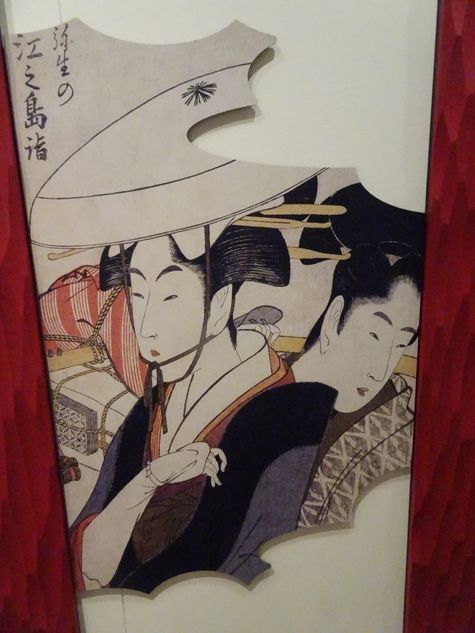

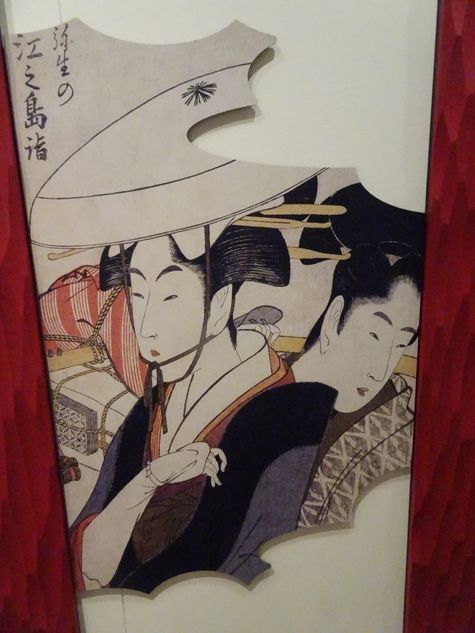

「喜多川歌麿 風流四季の遊 弥生の江之島詣」享和年間(1801~04)頃

『この作品は商家の女房が伴の若者を連れて江の島詣に出かける姿を描いたもので、

菅笠(すげがさ)をかぶり黒襟(えり)のコートを着て手甲(てっこう)をした

女房と天秤(てんびん)で荷物を振り分けて肩にかけた従者の姿は、

当時の近場の旅の典型的なスタイル。』

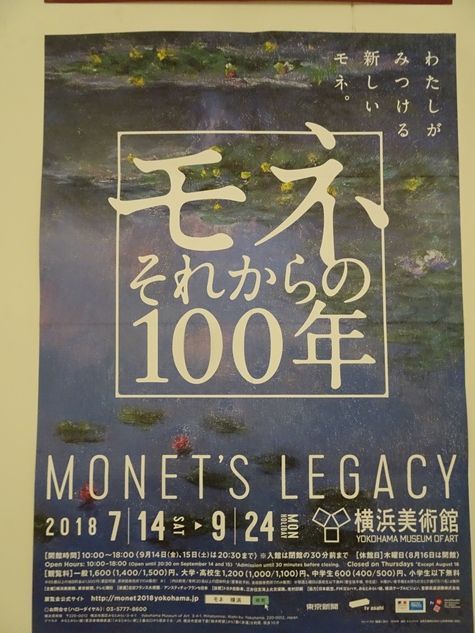

エレベーターホールには横浜美術館で開かれる「モネ それからの100年」のポスターが。

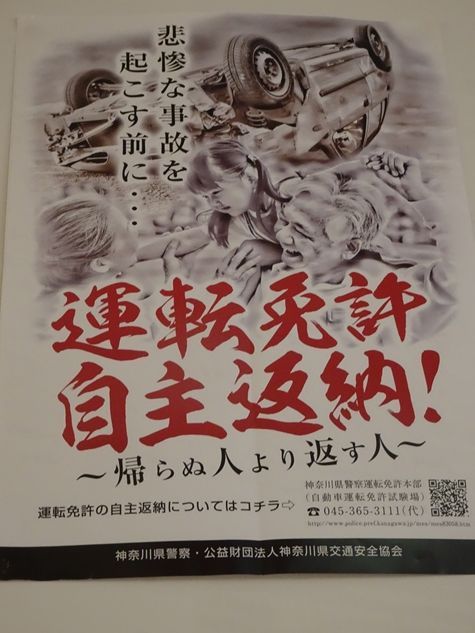

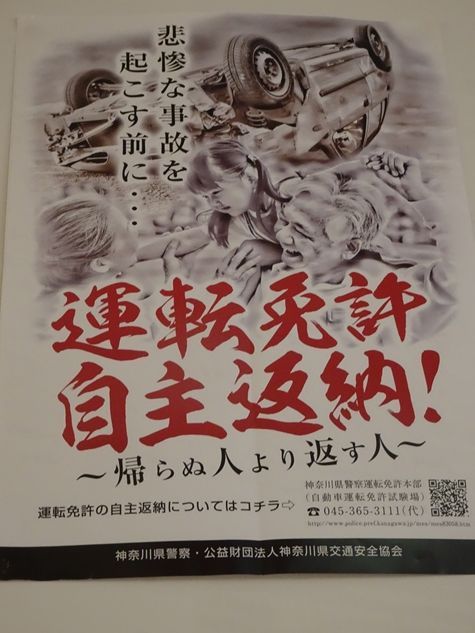

そしてこんな運転免許自主返納のポスターも。

『帰らぬ人より返す人』と。

私はいつ?そしてあなたは?

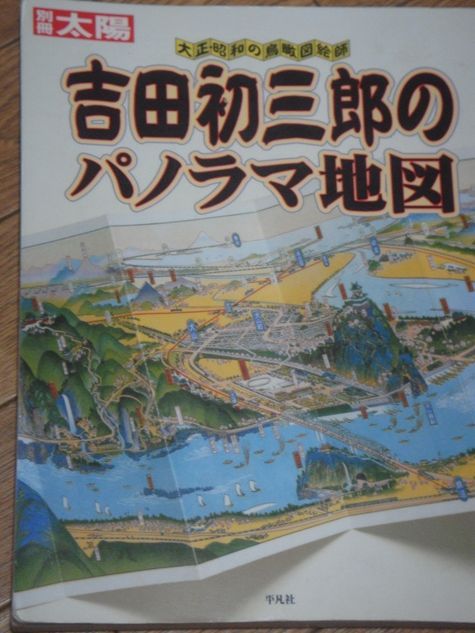

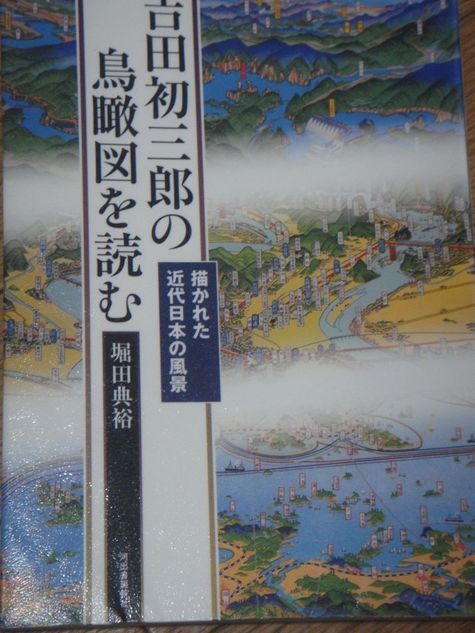

そして帰宅してから、市立図書館から2冊の本をネット予約して現在、復習中です。

『初三郎と同時代には彼の作品を模した鳥瞰図作家が多数いたが、初三郎作品には模倣作との

決定的な違いがあった。それは彼が鳥瞰図製作の際に該当地の風土や歴史を事前に調査し、

さらに現地に入って踏査写生および取材を行っていたことである。全国各地で現在有名に

なっている観光名所、景勝地には初三郎が踏査取材中に見いだし作品中で発表した所も

少なくない。』と。

『また戦後の代表作「HIROSHIMA」では、原爆投下後まもない広島市へ入り、

5ヶ月におよぶ取材で被爆者300余名からの証言を得て、原爆八連図とよばれる

作品に仕上げた。原爆投下の瞬間を描いた作品は、被爆者の証言のリアルさが

全面に出たものである。関東大震災の鳥瞰図と合わせて、初三郎と彼の鳥瞰図の

ジャーナリズム性がわかる。』と。

・・・完・・・

藤沢市・藤澤浮世絵館案内パネル。

「主要な絵師の生没年と系譜」。

「絵師の系譜」

歌川豊春を祖とする浮世絵界の最大派閥である歌川派。

歌川広重、歌川豊国、歌川国政、歌川国芳…。歌川派の有名絵師は例を挙げたらきりなし。

歌川派は豊春の門人であった豊国と豊広から大きく広がって行った事が解るのであった。

有名な絵師なら数名は解ったが、大半の絵師は聞いたことも見たこともありませんでした。

「歌川広重 東海道七 五十三次の内 藤澤(四ツ谷の立場」。

浮世絵版画が出来るまでの説明コーナー。

浮世絵(木版画)を作る道具たち。

彫刻刀、刷毛、バレン、ブラシ・・・・。

浮世絵の出版の構造と役割。

浮世絵制作最大の特徴は、出版社にあたる版元の指示のもと、絵師、彫師、摺師の

分業体制にある。特に、錦絵のような多色摺になると、彫と摺に今では考えられないほど

緻密な手間ひまをかけていた。絵師がイメージした世界を具現化するには、

彫師、摺師の名人芸ともいえる高い技術が不可欠なのである。

浮世絵版画のできるまで。

浮世絵の場合、特徴的なのは、この「下絵を描く」、「版木を彫る」、「紙に摺る」という

各プロセスごとに、「絵を描く専門家」、「版木を彫る専門家」、「紙に摺る専門家」がいて、

順に絵師、彫師、摺師と呼ばれているのだ。

絵師は、版元の依頼を受けて下絵となる「画稿(がこう)」という下絵を墨一色で描き、

次に決定稿となる「版下絵」を制作する。

彫師は、版下絵から主版を彫り、数枚複写したもの(校合摺)に絵師が色ごとに

絵師の「色さし」に沿って「色版」を彫る。

浮世絵では顔や頭髪の彫に最も高度な技術を要したが、絵師による版下絵は簡単な線

で描写された程度である。髪の毛の1本1本に至るまで、細部の彫については

彫師のセンスと力量に委ねられていた。

色版のずれを防ぐため最初に基準となる主版を、次に色版の順に摺り重ねた。

色版は仕上がりの美しさを優先し、摺り面積の小さい色の順に、薄い色から優先して摺られた。

絵と色毎の版木(右)-1

絵と色毎の版木(右)-2

そして神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)の完成。

『 「神奈川沖浪裏」は、葛飾北斎の名所浮世絵揃物『富嶽三十六景』全 46 図中の 1 図。

「凱風快晴」「山下白雨」と合わせて三大役物と呼ばれる同シリーズ中の傑作で、

画業全体を通して見ても最も広く世界に知られている代表作。

さらに加えて、世界で知られる最も有名な日本美術作品の一つでもある。

凶暴なまでに高く激しく渦巻く波濤と、波に揉まれる 3 艘の舟、それらを目の前にしつつ、

うねる波間から遥か彼方にある富士の山を垣間見るという、劇的な構図をとっている。

一筋一筋の水の流れ、波濤のうねり、波に沿わせた舟の動き、富士山のなだらかな

稜線といったものはすべて、幾重にも折り重なる対数螺旋の構成要素となっている。』

パソコンコーナーも。

藤沢市の江の島、遊行寺の浮世絵が衝立で。

「 歌川芳員 東海道五十三次之内 藤沢(東海道五十三會)」

『歌川芳員の東海道五十三次会は各地の説話をユーモアある表現で描いています。

藤沢では、若侍と馬が囲碁を打っています。これは、鬼鹿毛乗馬の段を戯画として

描き替えたもので、横にいる女性は照手姫でしょう。馬の浴衣が轡(くつわ)なのが

ご愛嬌です。』

東海道名所案内雙陸(すごろく)。

藤沢市藤沢浮世絵館所蔵作品集も販売中。

そして展示会場を後にしたが、7月31日から全てのコーナーにおいて展示品の

全部又は一部の入れ替えが行われるとのことなので、もう一度訪ねたいと

思ったのであった。

そして藤沢浮世絵館のエレベータホール、通路に展示されている浮世絵の部分拡大絵を

写真撮影。

「月岡芳年 今様げんじ江之嶋兒ヶ淵」

『月岡芳年(1839-1892)は、歌川国芳の門人で、国芳の武者絵の画風を受け継ぎ、

怪奇画、歴史画を得意とします。作品は「源氏絵」で、『偐紫田舎源氏』の主人公、

光の君が江の島へ訪れ、稚児ヶ淵で海女たちの鮑取りを見物しているという見立絵です。

版の色数も多く、空摺(からずり)の技法も入念に駆使されています。

大判縦3枚続。制作時期:元治元年(1864)5月。』

「二代歌川国貞&二代目広重 合筆 東海道名所之内 江之島 文久三年四月」

『将軍が江の島の岩屋の前で、海女の親子が海中から鮑(あわび)を取ってくるようすを

上覧している場面。ただし、実際に家茂が上洛の途中で江の島へ寄った事実はなく、

江の島にゆかりの源頼朝に仮託したものと。画面中央の波を境に、陸上のようすを二代広重が、

海中のようすを二代国貞が描いており、人物が得意な二代国貞、風景描写に長けた広重が、

それぞれの手腕を発揮しています』

「作者不詳 相州江ノ嶋弁才天上下ノ宮己巳年御開帳繁栄之全図」:文化6年(1809)

『表題に弁財天開帳のことが正確に書かれているのは、浮世絵の中でもこれのみです。

しかも全体的な雰囲気として浮世絵的要素は少なく、そして江の島自体が大きく

描かれ神社と道がはっきり描写されているところから、絵図的役割を果していたことが

言えます。』

「初代歌川広重「東海道五十三次 藤沢(隷書東海道)製作時期1847~1852年。

夜の藤沢宿、遊行寺橋界隈のにぎわい。

「歌川芳虎 鎌倉七里ヶ浜ヨリ江の嶌遠見」天保年間(1830-44)

『江の島詣を終えた一行でしょうか。一人の女性が投げ入れた銭を拾うために

子どもたちが荒波に飛び込んでいます。ウシの背に乗った女性は脇に立つ女性から

煙管に火を移してもらっています。ウシの背には鞍がつけてあります。』

「歌川芳形 東海道 藤澤(御上洛東海道)」文久3年(1803)

『この絵は馬方が飾り付けを付けた馬の足の具合を見ているところでしょうか。

行列はすでに宿場を抜けようとしていて、馬がそちらを見据えている様子が印象的です。

背後にある緑の三角は大山です。』

「初代歌川広重 冨士三十六景 相模江之島入口」

「三代 歌川豊国(国貞) 東海道名所之内 鎌倉七里が浜乃風景 」

『文久3年(1863)の十四代将軍家茂の上洛を意識して出版された東海道シリーズで

「上洛東海道」と言われているものです。

菅笠(すげがさ)を被った旅装束の女性が、若い娘が引く牛に乗り、七里ヶ浜の浜辺を

悠々と行く様子が描かれています。』

「魚屋北渓 江島記行 兒ヶ淵」天保初期頃。

『遠眼鏡(とおめがね)で江の島からあたりを眺望しているところですが、

「冨士大山道中雑記 附江之島鎌倉」(天保九年)に江の島の茶屋に休息して

「此所都て絶景之所也、茶屋所々に有之、家毎遠眼鏡之、相州三浦三崎其外

七里ヶ浜等眼下に見下し、漁舟、鮑取の舟、相見へ、極景色宣しき所也」とあり、

遠眼鏡で絶景を眺めることがよく行われていたことがわかります。

また図柄には波の線や岩肌、あるいは男の着物に銀泥を用いるなど、

摺物(すりもの)らしい豪華さを出しています。そして岩にくだける荒波の描法は

師匠北斎の「冨嶽三十六景」などの表現方法に共通していますし、その色調は同じく

「神奈川沖波裏」のそれを連想させます。』

「歌川広重 富嶽三十六景 相模七里か浜」

鎌倉・七里ヶ浜から西、小動岬(こゆるぎみさき。腰越(こしごえ)の辺り)と江の島。

その間に見える富士は東海道を西へ西へと歩みを進めるに従い、次第に迫ってくるのだ 。

「喜多川歌麿 風流四季の遊 弥生の江之島詣」享和年間(1801~04)頃

『この作品は商家の女房が伴の若者を連れて江の島詣に出かける姿を描いたもので、

菅笠(すげがさ)をかぶり黒襟(えり)のコートを着て手甲(てっこう)をした

女房と天秤(てんびん)で荷物を振り分けて肩にかけた従者の姿は、

当時の近場の旅の典型的なスタイル。』

エレベーターホールには横浜美術館で開かれる「モネ それからの100年」のポスターが。

そしてこんな運転免許自主返納のポスターも。

『帰らぬ人より返す人』と。

私はいつ?そしてあなたは?

そして帰宅してから、市立図書館から2冊の本をネット予約して現在、復習中です。

『初三郎と同時代には彼の作品を模した鳥瞰図作家が多数いたが、初三郎作品には模倣作との

決定的な違いがあった。それは彼が鳥瞰図製作の際に該当地の風土や歴史を事前に調査し、

さらに現地に入って踏査写生および取材を行っていたことである。全国各地で現在有名に

なっている観光名所、景勝地には初三郎が踏査取材中に見いだし作品中で発表した所も

少なくない。』と。

『また戦後の代表作「HIROSHIMA」では、原爆投下後まもない広島市へ入り、

5ヶ月におよぶ取材で被爆者300余名からの証言を得て、原爆八連図とよばれる

作品に仕上げた。原爆投下の瞬間を描いた作品は、被爆者の証言のリアルさが

全面に出たものである。関東大震災の鳥瞰図と合わせて、初三郎と彼の鳥瞰図の

ジャーナリズム性がわかる。』と。

・・・完・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.