PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

この神社は「神明宮」、「烏森神社」とも称される神社。

近くに住み、「 山内龍雄芸術館 」を運営している従兄弟の駐車場に車を駐めさせて

いただきました。

そして徒歩にて「皇大神宮」に向かう。途中、引地川に架かる

上村橋(かむらばし)を渡る。

川面には鴨がのんびりと。

嘴先の黄色からカルガモでしょうか?

アオサギ(青鷺)も飛来。背が灰色をした大きなサギ。

首が白く、頭に黒い冠羽があり鋭い嘴を持っていた。

そして徒歩10分弱で「皇大神宮」に到着。

多くの屋台・出店が既に営業中。

一の鳥居から境内方面を見る。

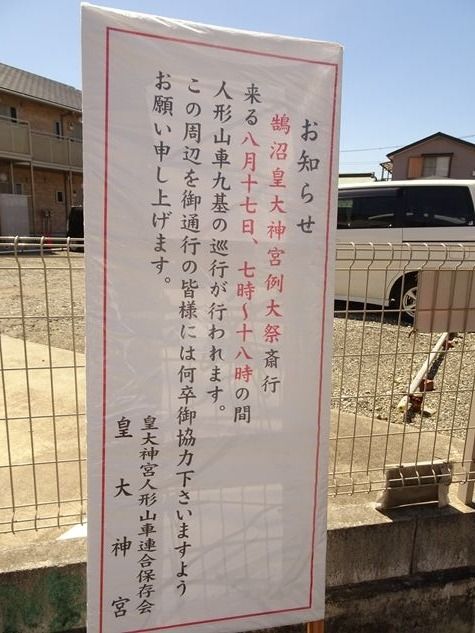

「鵠沼皇大神宮例大祭」のお知らせ看板。

皇大神宮の9台の人形山車は,明治中~後期に作成されたもので、

三層式、総高約8メートル、人形が飾られ、屋台には精巧な彫刻が施されている。

かつての例祭では、各町内からお囃子の音とともに9台の人形山車が境内に

集まったといいますが、今は交通事情などのため、境内の山車庫に収められています。

現在の例祭では、数百メートルほど離れた路上に九台の人形山車が並べられ、

藤沢市重要有形文化財に指定され、「かながわのまつり50選」にも選ばれている祭り。

境内に山車が入ってくるまで1時間程度時間があるため、9台の山車が待機してい

場所に向かったのです。

人形山車一覧表。(Wikipediaより転載)

東海道線沿いを辻堂までの道に繋がる日本精工(株)藤沢工場の横の道路に

そして宮入の順番通りに並んでいたので、順番にデジカメに収める。

神奈川県最大の山車祭として知られているこの祭の一番山車は

『一番 宮ノ前 那須与一』。

宮ノ前町内は、地名からも判るように皇大神宮境内を含むお膝元の集落で、

代々の神主も住んでいた町とのことで、そして源平合戦の屋島の戦いで活躍した

この那須与一が弓と矢をこの神社に奉納したとも伝えられているのです。

那須与一は、源氏と平家の「屋島の戦い」にて、平家が立てた扇の的を、

見事射落としたことで有名な源氏方の武士。

上段四方幕に描かれたいるのは、屋島の戦いで活躍する那須与一の姿。

与一は、馬を海に乗り入れたが、扇の的までは、まだ40間余り(約70メートル)もあり、

しかも北風が激しく吹いて扇の的は小舟と共に揺れていたと。

「南無八幡」と心に念じた与一が渾身の力で鏑矢を放つと、矢はうなりを立てて

飛び放たれ、見事に扇の要(かなめ)近くに命中。

扇は空へ舞い上がり、ひらひらと海へ落ちたと 有名な話。

下段の破風屋根の下には町名を書き込んだ提灯が一対。

既にこども達が囃子の座(屋台)でお囃子を。

破風屋根正面中央。

山車を後方から。

いずれも総欅造り、三層人形固定式で、下段は破風屋根で精巧な彫刻が施され、

前面は囃子の座。廻り舞台にもなっており車輪は4輪固定で補助輪を1軸の下へ

入れて旋回出来る構造。

『二番 上村町 源頼朝』。

源氏を代表する家紋と思われている「笹竜胆」が。

上段四方幕には白き富士山と虎の姿が描かれていた。

源頼朝像。

源頼朝は、平安時代末期から鎌倉時代初期の武将、政治家であり、

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。

鎌倉の海岸から遠く富士山を見ている姿であろうか?

破風屋根と

囃子の座。

破風屋根正面中央。

山車を後方から。

『三番 清水町 神武天皇』

神武天皇は、日本神話に登場する人物であり、古事記や日本書紀は

日本の初代天皇であり皇統の祖と。

神武天皇像。

人形は、神武東征神話のなかの象徴的な場面である金鵄(きんし:金色のトビ)が

とまった弓を手にしていた。

神武天皇が大和(やまと)の実力者である長髄彦(ながすねひこ)と戦って勝てなかったとき、

金色の鵄(とび)が天皇の弓弭(ゆはず・弓の両端の、弦の輪をかける部分。)に止まって

雷(いかずち)のように輝いたため、賊は眩惑(げんわく)されて戦意を失い、

天皇は大和を平定出来たと。

胸には三種の神器の八咫鏡(やたのかがみ)?をぶら下げていた。

八咫鏡は天照大神が天の岩戸に隠れた岩戸隠れの際、作ったという鏡。

山車を後方から。

『四番 宿庭(しゅくにわ)町 源義経』

平安時代末期の武将。鎌倉幕府を開いた源頼朝の異母弟。

河内源氏の源義朝の九男として生まれ、幼名牛若丸と呼ばれた人物。

こちらにも「笹竜胆」が。

ジンギスカンの紋章がこの笹竜胆に酷似しているので、ジンギスカン=源義経 説の

一つの根拠になっているとのことではあるが・・・・・。

鍬形を前面に付けた兜と鎧。中央に源氏紋の

「笹竜胆」。

屋根破風と囃子の座。

提灯には「左三つ巴」の紋が描かれていた。

破風屋根正面中央。

山車を後方から。

『五番 刈田町 徳川家康』

上段四方幕には黄金の徳川の「丸に三つ葉葵」のご紋が。

徳川家康像。

徳川家康は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・戦国大名。

もちろん260年続く江戸幕府の初代征夷大将軍。

破風屋根と囃子の座。

破風屋根正面中央。

山車を後方から。

『 六番 大東町 楠木正成

』。

楠木正成は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将。

建武の新政の立役者として足利尊氏らと共に活躍して天皇を助けた。

尊氏の反抗後は南朝側の軍の一翼を担い、湊川の戦いで尊氏の軍に破れて自害。

後醍醐天皇は皇室の御紋章である菊紋を楠木正成に与えたのだ。

ただし正成以後楠木家は、天皇とおなじ菊の紋を持つことは畏れ多いと、

菊の下半分に水の流れの図を添えて菊水紋としたのだ。

上段四方幕にはその菊水紋が描かれていた。

楠木正成像。

破風屋根と囃子の座。

破風屋根正面中央。

山車を後方から。

『 七番 中東町 浦島太郎

』。

太郎が亀を助けると、亀は礼として太郎を竜宮城に連れて行く。

竜宮城では乙姫が太郎を歓待する。しばらくして太郎が帰る意思を伝えると、

乙姫は「決して開けてはならない」としつつ玉手箱を渡す。

太郎が亀に連れられ浜に帰ると、太郎が知っている人は誰もいない。

太郎が玉手箱を開けると、中から煙が発生し、煙を浴びた太郎は老人の姿に変化する。

浦島太郎が竜宮城で過ごした日々は数日だったが、地上では随分長い年月が経っていた・・。

という話。

中段四方幕にはその亀の姿が描かれていた。

同じく 上段の四方幕には竜宮城も描かれていた。

小田急線江ノ島駅はこの絵からの意匠なのか?

釣り竿を右手で担いでいる若くてイケメンの浦島太郎。

破風屋根と囃子の座。

破風屋根正面中央。

山車を後方から。

『 八番 原町 日本武尊 』。

『日本書紀』では主に「日本武尊(やまとたけるのみこと)」

『古事記』では主に「倭建命(やまとたけるのみこと)」と表記される

古代日本の皇族(王族)。

第12代景行天皇皇子で、第14代仲哀天皇の父にあたる。

熊襲征討・東国征討を行なったとされる、日本古代史上の伝説的英雄。

日本武尊像。

破風屋根と囃子の座。

破風屋根正面中央。

山車を後方から。

『 九番 堀川町 仁徳天皇

』。

仁徳天皇は、日本の第16代天王(在位:仁徳天皇元年1月3日- 同87年1月16日)。

善政を敷き、大規模な土木事業を行ったと伝わる。

仁徳天皇像。

手をかざして、かまどの煙を見る仕草を現しているのであろう。

仁徳天皇の四年、天皇が難波高津宮から遠くをご覧になられて

「民のかまどより煙がたちのぼらないのは、貧しくて炊くものがないのではないか。

都がこうだから、地方はなおひどいことであろうと仰せられ「向こう三年、税を免ず」と

詔されたと。

破風屋根と囃子の座。

破風屋根正面中央。

山車を後方から。

・・・ つづく

・・・

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13