PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

ドライブに行って来ました。

二人とも年金生活者ですので、高速道路の深夜割引を利用すべく、早朝4時前に

高速道路に入るべく、私は自宅を3時過ぎに出て茅ヶ崎のSさん宅へ。

3:30前にSさん宅を出発し、コンビニに立ち寄りおにぎりを購入。

そして首都圏中央連絡自動車道・寒川南から高速道路に乗り一路宇都宮を目指す。

順調に進み、久木白岡JCT手前の菖蒲SAまで2kmの地点を通過。時間は4:40過ぎ。

そして東北自動車道に入り羽生SAでトイレ休憩。

漸く周囲が明るくなって来た。時間は4:57。

そして東の空が、オレンジ色の姿を刻々と変えて行った。

曙色の空を背景に、高圧鉄塔が直線と曲線の美のコラボを表現。

そして漸く太陽が姿を現した。時間は5:18。

曙色の東の空の変化を助手席から楽しみながら。

そして東北自動車道・鹿沼ICで下り、宇都宮市内を目指す。

時間は5:32。

この日の最初の訪問地・宇都宮城址公園に到着。時間は5:50過ぎ。

ネット情報によると

「宇都宮城を築いたのは、藤原秀郷とも藤原宗円とも言われており、時代は平安時代後期。

中世(鎌倉時代から戦国時代)の城主であった宇都宮氏は、鎌倉幕府の有力な御家人である

とともに、京都ともつながりが深く、5代頼綱(よりつな)(蓮生・れんしょう)は

日本中が戦乱に巻き込まれた南北朝時代から戦国時代、このころの宇都宮城は敵の攻撃に

備えるため、堀と土塁を幾重にもめぐらせた守りの堅い城になっていった。

宇都宮城をめぐっての戦いも行なわれ、城下町が焼かれたこともあった。

約500年間宇都宮を支配してきた宇都宮氏は、豊臣秀吉に滅ぼされ、近世(江戸時代)には

譜代大名の居城となった。その中でも本多正純(ほんだまさずみ)は、城と城下町の大改造を

将軍が日光にお参りする日光社参(にっこうしゃさん)。宇都宮城は将軍の宿泊場所となり、

本丸には将軍のための御成御殿(おなりごてん)が建てられた。

1868年の戊辰(ぼしん)戦争で建物の大半が焼失した。

堀も次第に埋められて、当時の面影をしのぶものはほとんどなくなった。」と。

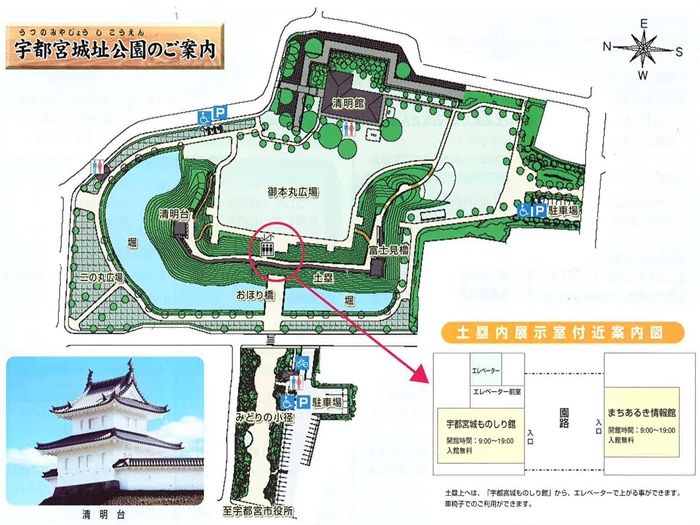

宇都宮城址公園 マップ。

おほり橋を渡り本丸広場へ。

宇都宮城は「釣天井事件」で有名であるとのことですが。

『本多正純が、日光参拝のために宿泊する将軍・秀忠の暗殺を謀ったという事件ですが、

この話は作り話で実話ではありません。本多家がある日突然に理由がわからないままに

取り潰しとなったためにでき上がった話です。暗殺の対象は秀忠ではなく家光だったと

いう話もあるようですが、いずれも伝説、作り話です。

宇都宮城は平安時代に宇都宮氏によって築かれ、その後豊臣秀吉によって滅ぼされました。

江戸時代初期に本多正純が城主となり城の整備・拡張を行い、戊辰戦争では新政府側に

ついたために土方歳三らの旧幕府軍の攻撃を受けて消失し、明治時代に堀はほとんど

埋め立てられました。近年発掘工事が進み、本丸の一部、櫓、堀、土塁などが

復元されています』と。

しかし外観復元とは言うが、本丸御殿を囲う土塁は西側の半分だけしかない

コの字形のみであり、本丸への当時の入口はこの場所ではなく、しかも土塁に

貫通したコンクリート製のトンネル構造となっており往時を偲ぶ事が出来る復元には

ほど遠いと感じたのであった。

しかも本丸入口の上には土塁に上がるエレベーターが外部から顕わに

見えたのであった。

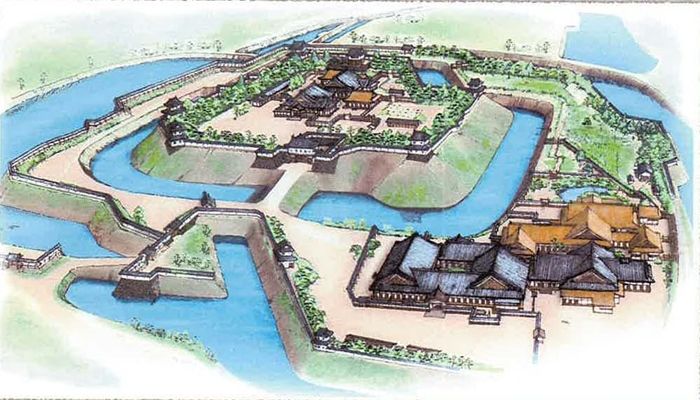

江戸時代の宇都宮城推定図。

本丸への入口は、現在の西ではなく南北の位置にあった事が解るのであった。

【https://blogs.yahoo.co.jp/kassy1946/34151948.html】より

富士見櫓。

富士見櫓は1619年(元和5年)、本多正純が城の改修を行った際に建てられた

2重2階の櫓。現在の富士見櫓は2007年(平成19年)3月25日に復元されたもの。

清明台櫓は江戸時代、宇都宮城改修に際して築かれた2重2階の櫓。

正純は幕府の意向に順じて天守は設けずこの櫓を天守の代わりとして使用したと。

現在の清明台櫓は2007年(平成19年)3月25日に復元されたもの。

二の丸広場より、堀、土塁、清明台を見る。

右手に小さく、おほり橋、その先の土塁の上の富士見櫓も見えた。

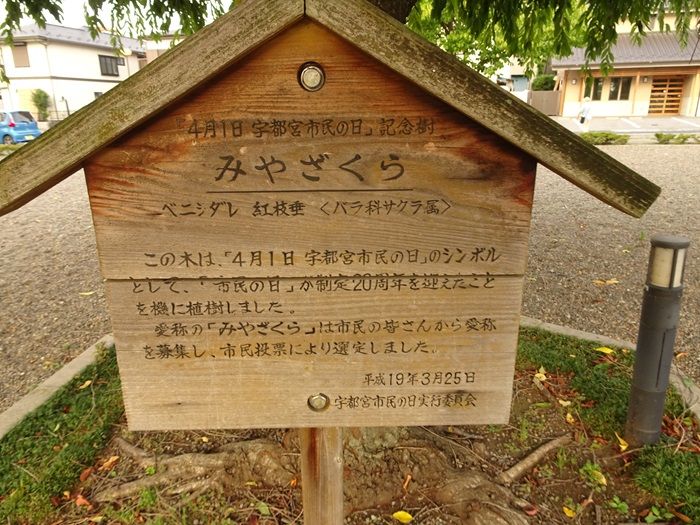

二の丸広場の桜の大木。

愛称「みやざくら」で紅枝垂れ桜。

次に訪ねたのが、近くにある宇都宮二荒山神社(うつのみやふたあらやまじんじゃ)。

樹齢400年の栃木県産のケヤキを用いた、高さ9.7m、幅13.8m、

柱の直径90cmの大鳥居。

江戸時代の同神社の両部鳥居を復元したものである。

かつてあった鳥居は、第2次世界大戦中に空襲で焼失し、その代わりとして1946年12月に

明神鳥居が建てられたが、その鳥居も老朽化が進んだため、2008年10月12日に

現在のものに建て替えられたとのこと。

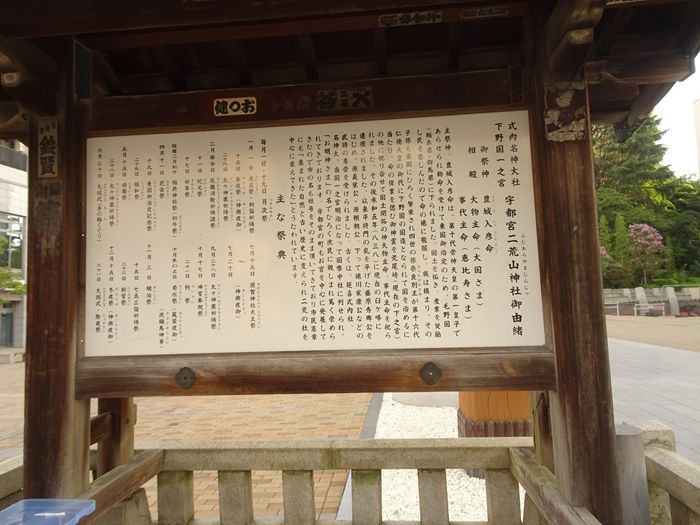

宇都宮二荒山神社 御由緒。

宇都宮市の中心部、明神山(臼ヶ峰、標高約135m)山頂に鎮座する。

東国を鎮めたとする豊城入彦命を祭神として古くより崇敬され、宇都宮は当社の

門前町として発展してきた。また、社家から武家となった宇都宮氏が知られる。

社殿は創建以来何度も火災に遭っており、現在の社殿は戊辰戦争による焼失後の

明治10年(1877年)の再建。

文化財として、国認定の重要美術品である三十八間星兜、鉄製狛犬などを有している。

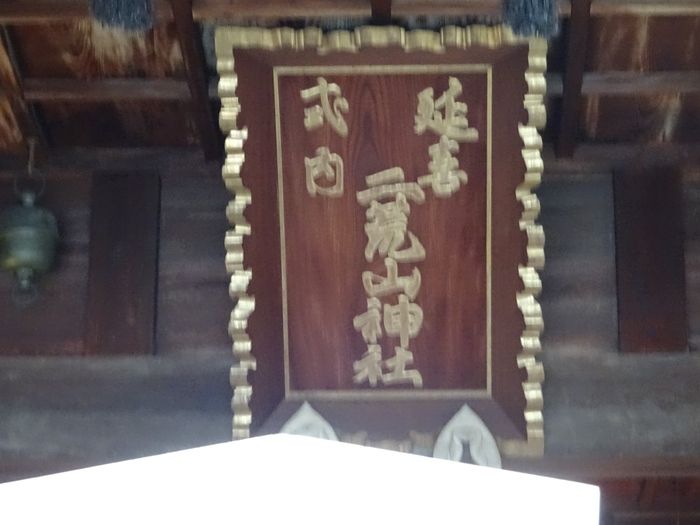

「二荒山神社」と書かれた扁額。

正式名称は二荒山神社であるが、日光の二荒山神社(ふたらさんじんじゃ)との

区別のために鎮座地名を冠して「宇都宮二荒山神社(うつのみやふたあらやまじんじゃ)と

呼ばれると。

古くは宇都宮大明神などとも呼ばれた。現在は通称として「二荒さん」とも呼ばれると。

拝殿への長い急な階段を上る。

階段途中の左手最奥には女坂、社務所横へ出る別ルートが。

菅原神社。

祭神:菅原道真、例祭: 8 月 4 日。

針霊碑、筆塚そして

十二社(肇国の神)(祭神:国常立神ほか12柱、例祭:9月15日)

剣宮(武徳の神) (祭神:素戔嗚命、例祭:"6月15日"

表参道右手には

松尾神社(醸造の神) ( 祭神:大山咋神・中津嶋姫命、例祭: 1 月 15 日)

荒神社(疫病鎮めの神) ( 祭神:素戔嗚命、例祭: 6 月 15 日)

水神社(水の守神) ( 祭神:罔象女神)

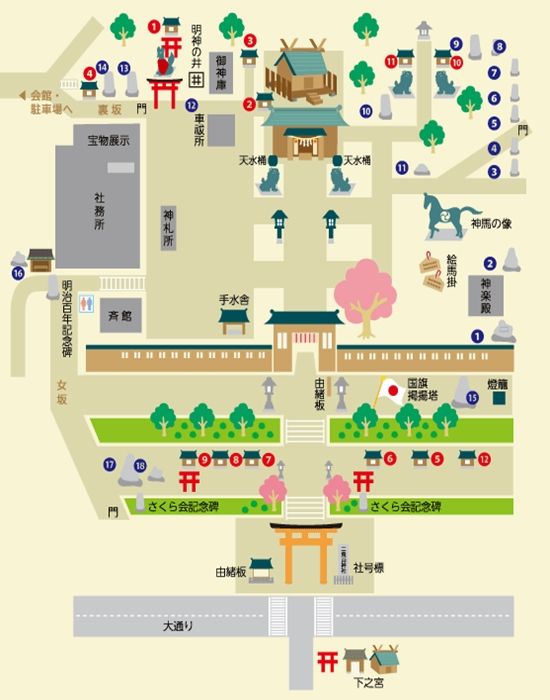

境内図。

【https://matome.naver.jp/odai/2143889151231966701】より

大通りの大鳥居から表参道石段・95段を登り詰めた処に唐破風神門があり左右八間の廻廊が

配されていた。

神門は切妻、銅板葺き、唐破風、一間一戸、四脚門。

手水舎。

神楽殿。

拝殿の隣にある,須賀神社・市神社。

祭神:大市姫命、例祭: 6

月 15

日。

須賀神社・市神社の可愛らしい顔の狛犬。

向かって右(阿形像)。

向かって左(吽形像)。

神馬の像。

社殿。

社殿の狛犬(阿形像)。

普通の狛犬に比べて巻毛や尻尾の感じ、台座の彫刻が綺麗に仕上げられていました。

社殿の狛犬(吽形像)。

戦国時代以降は戦火あるいは失火による焼失に見舞われ、天正 13

年 (1585

年 )

の

小田原北条氏の宇都宮侵攻の際、安永 2

年 (1773

年 )

の宇都宮宿における大火の際、

天保 3

年 (1832

年 )

の火災の際、さらに宇都宮戦争(戊辰戦争)での

慶応 4

年 4

月 19

日 (1868

年 5

月 11

日 )

の第 1

次宇都宮城攻城戦の際に焼失している。

現在の社殿は明治 10

年( 1877

年)に明治新政府によって仮社殿として再建されたものであると。

社殿内の扁額には「延喜式内 二荒山神社」と。

主祭神は豊城入彦命 (とよきいりひこのみこと)。

第 10

代崇神天皇の第一皇子で、天皇の命で東国を鎮めたとされると。

社務所の二荒山会館。

初辰稲荷神社 。

祭神:倉稲魂命(うかのみたまのみこと)、例祭:陰暦2月初午日。

稲の精霊が神格化されたもので、五穀、食物をつかさどる神であると。

狭い間隔で何本もの鳥居が並んでいる様は壮観。

社殿内部。

明神の井。

宇都宮は各所に湧水があり、明神の井の湧き水は江戸時代には宇都宮名水「七水」の

ひとつとして数えられた。

明治天皇の御御幸の折にはこの水を茶の湯としたと伝えられていると。

女体宮 。

祭神:三穂津姫命、例祭: 10

月 22

日。

三穂津姫命は、日本書紀にだけ出てくる大国主の后。

三穂津姫命は、生産、出産の神で女性の身心諸願成就、縁談、安産に御利益があると。

二荒山とは男体山のこと。その本殿脇に女体宮が祀られているのは興味深い。

ちなみに男体山の近くには女峰山という名の山があるのです。

十社宮 。

祭神:下野国内の式内社の神、例祭: 3

月 15

日。

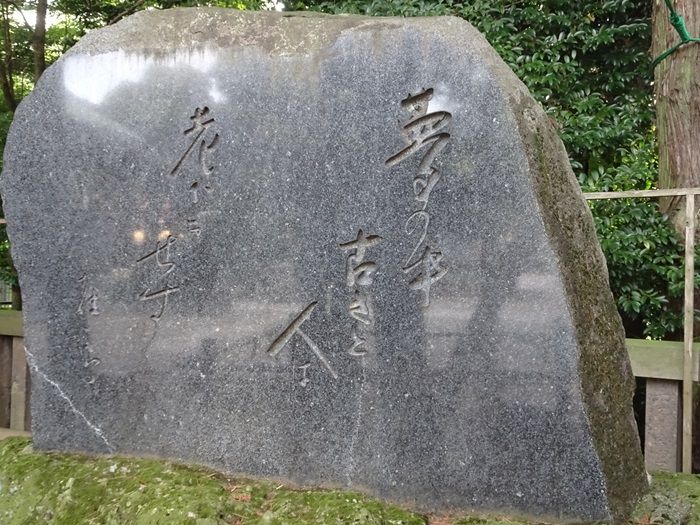

蕪村句碑(宰鳥句碑)。

宰鳥(さいちょう)とは与謝蕪村のこと。

句碑には

「鶏は羽に はつねをうつの宮柱 宰鳥」

「とりははに はつねをうつの、みやばしら」と刻んであった。

前田雀郎 句碑。

大正-昭和時代の川柳作家。

「コトバンク」によると

『明治30年3月27日生まれ。講談社,都新聞社で活躍。この間,阪井久良伎(くらき)に師事した。

昭和11年「せんりう」を創刊。16年日本川柳協会委員長。昭和35年1月27日死去。

62歳。栃木県出身。宇都宮商業卒。本名は源一郎。著作に「川柳と俳諧」「川柳探求」』と。

「 夢の中 古さと人は 老いもせず 」

渋谷行雄 歌碑。

「かへりこぬ 魂をいづこぞ たにくうき こだ万がへしに いくたび?も問ふ」

・・・ つづく

・・・

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17