PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

徳次郎ICより日光宇都宮道路に入り暫くすると前方に女峰山(にょほうさん)の姿が。

女峰山は日光市の北側、男体山の北東約 7km 地点にある標高 2,483m の成層火山。

日光三山のひとつ。日本二百名山のひとつ。

日光宇都宮道路の大沢本線料金所を通過。

そして日光ICで下り東照宮方面に向かう。

大谷川(だいやがわ)に架かる日光橋を渡り左折すると左手の車窓に

神橋(しんきょう)が見えた。

聖地日光の表玄関を飾るにふさわしい朱塗に映える美しいアーチ型の神橋は、

昔は「山菅の蛇橋」などと呼ばれ日光二荒山神社の建造物で国の重要文化財に

指定され、平成11年12月に世界遺産に登録された。

日本三奇橋(山口県の錦帯橋・山梨県の猿橋)、

日本三名橋(東京都の日本橋・山口県の錦帯橋・長崎県の眼鏡橋)と呼ばれていると。

橋の長さは28m、巾7.4m、水面よりの高さが10.6mあり、

高欄には親柱10本を建て、それぞれに擬宝珠が飾られ(乳の木)と橋板の裏は

黒漆塗で、その他は朱に塗られている。

擬宝珠(ぎぼし)の数は、本来は「10」ですが、実際には「9」とのこと。

昭和に日光に走っていた電車の軌道のために外された、と。

有料駐車場に車を駐め散策開始。

約50年ぶりの平成大修理(平成19~32年度)が行われているのだ。

「素屋根(すやね)」で被われた東日本最大の木造建築である三仏堂の大伽藍。

前回訪れた2015年10月末には特設の「天空回廊」(展望見学通路)を訪ねたのであった。

三仏堂の屋根頂上と同じ高さから修理現場を見学でき、さらに外に目を向ければ東西に広がる

日光門前町の眺望出来、「日光山の新名所」ともいえる施設なのであった

平成30年3月より素屋根の解体が開始。平成32年度までの予定で進行中の

「本堂(三仏堂)平成大修理」なのである。

輪王寺の本堂 (三仏堂) は日光山随一、東日本では最も大きな木造の建物で、

平安時代に創建された、全国でも数少ない天台密教形式の御堂。

現在の建物は、正保2(1645)年、徳川三代将軍「家光」公によって建て替えられたと。

黒門。

表参道の右手にある日光輪王寺 黒門(国重文)を 三仏堂側から 。

明治期に本坊が焼失した際、唯一免れた輪王寺の表門。

巨大な「心」の字が目を引く石碑が立っていた。

東照宮への参道を歩く。

更に進むと前方に大きな石鳥居が見えて来た。

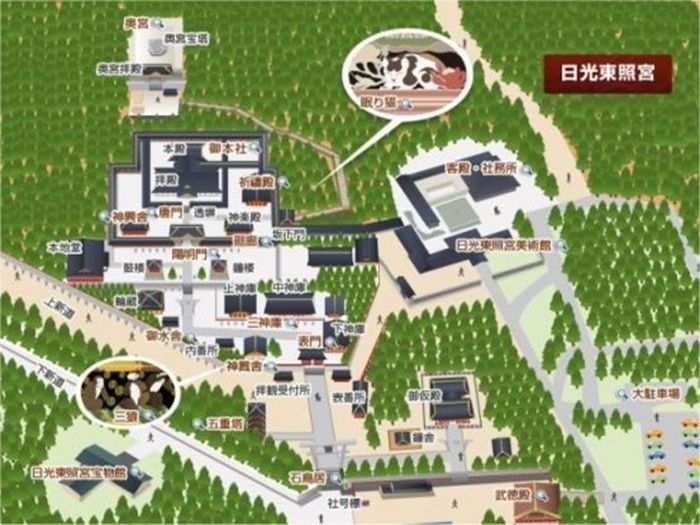

日光東照宮 配置案内図。

日光東照宮 石鳥居【重文】 。

元和4年(1618)、九州筑前藩主・黒田長政によって奉納。

福岡から海路・水路・陸路を使い15個の石を運び、積み上げてできたものであると。

なるほど柱の中央に繋ぎ目が。

五重塔。

慶安3年(1648)、若狭国小浜藩主・酒井忠勝によって奉納。

文化12年火災にあうが、その後文政元年(1818)に同藩主酒井忠進によって再建。

この五重塔、屋根の大きさが全部同じ。これは雪が下の屋根に落ちないように造ったのだと。

そして五層目の屋根「垂木」だけが禅宗様(唐様)の「扇垂木」となっていると。

1層から4層までの垂木は並行な和様「並行垂木」。

5層目だけ禅宗様(唐様)で、扇のような放射状の骨組み「扇垂木」。

仏塔としての五重塔は、和様「並行垂木」が通例とのこと。

一カ所のみ異形の状態だから、未完なので滅びない という「不完全不滅」の考えから

意図的に造られたのだと。

さらに五重塔のど真ん中には、巨大な「木の柱」がブラ下がっているのだと。

屋根の上から心柱を垂れ下げる理由は、地震の「横揺れ」「縦揺れ」に対しての振動を、

心柱を振り子にすることによってうまく振動を逃がすことができるからだと。

初層の軒下には、右から「寅」、二代将軍・秀忠の「卯」、

家光の「辰」が彫られている。

何故か中央ではなく右側に家康の干支である「寅」。

左には、三代将軍の家光の干支である「辰」。

右側から、十二支の寅・卯・辰の順番にはなっているが、

何故家康が中心ではないのであろうか?

五重塔から少し進んだところに拝観受付所があり拝観券を購入。

赤い「表門」の先が、拝観券が必要なエリア。

五重塔の前の広場から石段を18段登ると表門【重文】。

全部本朱塗の八脚門。

左右に阿吽仁王像が安置されており、仁王門とも呼ばれている。

実はこの仁王様たちは出戻りとのこと。

明治4年に実施された神仏分離によって大猷院(たいゆういん)の仁王門に

移されていたと。東照宮の仁王門(その後、表門に改称)に仁王像がないのは

おかしいということで明治30年11月に戻ってくるまでの間、現在、表門の裏側にある

左右の狛犬が代わりに飾られていたとのこと。

東照宮は神社、よって本来、寺にあるべき仁王像があるのはおかしいのが、出戻った

現在見ても何の違和感もないのは不思議。

阿形像。大仏師・法眼康音作 (高さ4m)。

お顔をズームで別角度から。

吽形像。同じく大仏師・法眼康音作(高さ4m)。

こちらもお顔をズームで別角度から。

下神庫(しもじんこ)。

神庫とは祭具を入れる 倉

という意味で、中神庫・下神庫には千人 武者

行列など 東照宮

の

お祭りに使う道具などがしまってあると。

中神庫(なかじんこ)。

上神庫(かみじんこ)は『

更に陽明門に向かって進む。

左手にあったのが神厩舎(しんきゅうしゃ)。

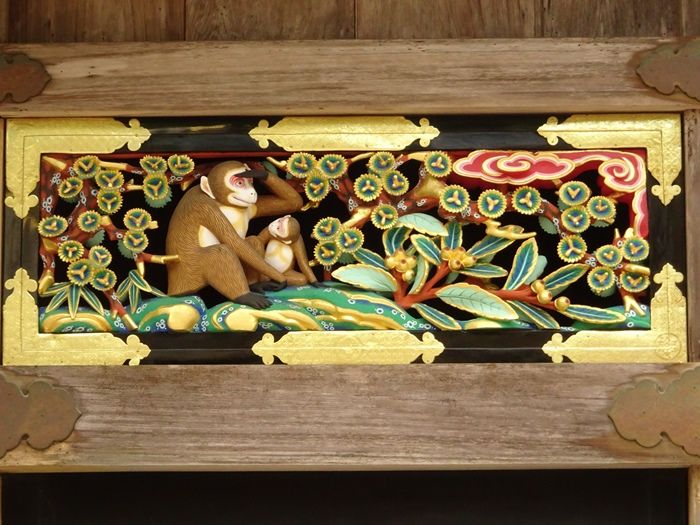

神厩舎の長押(なげし)の上に彫られているのが有名な猿の彫刻。

陰陽五行思想では、馬=火であるのに対して、猿=水であり、『猿が馬を守る』という

厩猿信仰が古くからあったと。『見ざる、言わざる、聞かざる』の”三猿の教え”の

猿がよく知られているが、参道側(三神庫側)の長押に5面、西側に3面の計8面に、

合計16匹の猿が彫られ(作者不明)、人間の一生が風刺されているのだ。

以前のニュースで、三猿の目が今回の修理で、まるでゆるキャラのように大きくなっていると。

目の幅は以前の3割増しほどで、過去のどの写真よりも大きいと。

専門家は「過去の再現として問題があり、次回修理で描写を再検討すべきだ」との

話であったがその後どの様な結論になっているのであろうか。

以下、『見ざる、言わざる、聞かざる』の”三猿の教え”について

『』内は現地の写真入り説明板より。

(1)赤ん坊時代

『小手をかざして遠くを見ている母猿は、空間としての遠方ではなく時間としての遠方,

即ち未来(子供の将来)を見ている。その方向には実をつけた枇杷と朱色の雲がある。

母親が子供の未来を遥かに望んでいる場面で、桃杷と朱色の雲は「バラ色で実り豊か」な

子供の未来を暗示している。』

子猿を引き寄せた母猿が手をかざして遠く(実り多い子供の将来)を優しい眼差しで

見つめているのだ。子猿は信頼しきった表情で母猿の顔をのぞき込んでいる。

なるほど「親」という字は「木」の上に「立」って「見」るのだと。

猿の一生を表す一連の彫刻はここから右方へ展開されるのです。

(2)幼年期

『幼いうちは、純真で周囲の影響を受けやすい。だから世の中の悪い事は見聞きせず、

悪い言葉も使わせず、良いものだけを与えよ。この時期に、良いものを身に付けておけば、

悪いものに触れ(対し)ても正しい判断(行動)ができる。』

両手でそれぞれ耳、口、目を押さえた三匹の猿。いわゆる、『見ざる、言わざる、聞かざる』の

三猿の教え。物心のつく幼少期には、悪いことを見たり、言ったり、聞いたりしないで、

良いものだけを受け入れ、素直な心のまま成長せよという教えが暗示されているのです。

(3)独り立ち直前

『一匹の座った猿。(未だ立っていない)どことなく寂しそうなのは、孤独に耐えつつも、

これからの人生(将来)を考えている。やがて立ち上がれば、「自立・一人立ち」

(精神的にも肉体的にもレベルアップ)する。』

赤ん坊時代や幼年期と異なって、彫られているのは一匹の猿。

孤独感の漂う、いくらか苦渋の表情をした一匹の猿が座ったまま将来を見つめています。

自力で『独り立ち』しようとする姿が暗示されています。

(4)青年期。

ここで絵が一段高い所に移っているのです(人生のステップアップと同じ?)。

『二匹の猿が上方を見上げている。希望をもって上を見上げる青年期のイメージ。

右上に青雲が配され、「青雲の志」を抱いた若い猿と解釈できる。御遺訓にいう

『上を見な・身の程を知れ』である。』

口をきっとへの字に曲げ、天を仰ぎ見る二匹の猿が印象的。

(5)挫折と慰め

『右側の猿は樹の上で前方を凝視している。左側の二匹は岩の上にいる。

中央の猿は崖からの転落は免れた状況(木から落ちた猿かも)。

左側の猿は中央の猿の背中に手を当てている。友達を慰める、

或いは励ましているように見える。』

崖下を覗き込む猿とその猿を慰める猿、崖っぷちを飛び越えようとする猿。

まっすぐ人生に立ち向かおうとするなかで立たされる崖っぷち。慰め慰められる

ことを体験しながら、挫折を乗り越えて行こうとする姿が暗示されている。

(6)恋に悩む

ひとつ前までの5枚は、正面を左から右に掲載されているが、ここからは右側面に。

『右側の猿は座って腕をお腹の前で交差させ、正面を凝視している。左側の猿は何か考え、

決断を迫られている。 (次の面から解釈するに、右側の猿は結婚の決心を固めた猿。

一方の猿は、未だそれに至っていない状況なのかもしれない。)』

あぐらをかいて思い悩む猿とその横で木の枝にぶらさがっている

(去っていこうとしている?猿)。伴侶を得るための恋愛中の悩ましさが暗示されている。

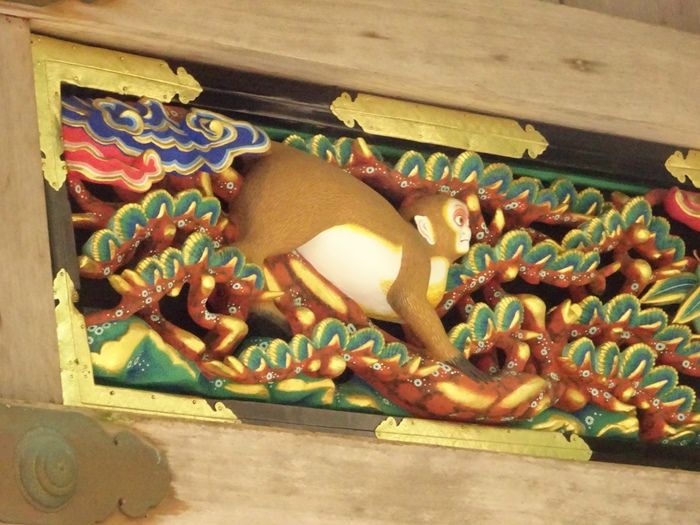

(7)夫婦で乗り越える荒波

『左下に逆巻く波、右側の根元には薔薇の花。右側の猿は長い左手を波に差しのべ、

左側の猿は腕組みをしている。二匹とも波を見つめている。右側の猿の上には赤い雲。

(二人で力を合わせれば『人生の荒波』も乗り越えられる)』

結婚して仲むつまじい2匹の猿ですが、2人の前には『人生の荒波』を暗示する波が

横たわっているのです。

(8)お腹の大きい猿

『結婚した二人が協力して荒波を乗り越え、平安な家庭環境を整え、子宝に恵まれ、

子供が生まれれば、親となり、最初の面の子育てへ辿ることになる。

(そして永遠の生命が受け継がれて行く) 子は「悪い事は見ない・聞かない・話さない」そして

「平安」な心で育てられなければならない。幼児期の在るべき環境を『長春(薔薇の別名)』が

象徴している。』

妊娠してお腹が大きくなった一匹の猿が彫られている。子猿もやがて母猿になる。

親になって知る苦労や喜び。子供が生まれると、物語は(1)の赤ん坊時代に戻るのです 。

家康の『家族の平和』、『人間の生き様』を表現しているのです。

三猿の彫刻そして周囲の一連の彫刻には物語がある事は知っていましたが

このような詳細な内容は初めて知ったのであった。

この内容を示す古文書等が存在するのであろうか?それとも歴史家の分析?

石の鳥居越しに陽明門が見えて来た。

御水舎。

再び上神庫(かみじんこ)。

輪蔵。

輪蔵内部は、回転式書物棚に経典を納める場所と。

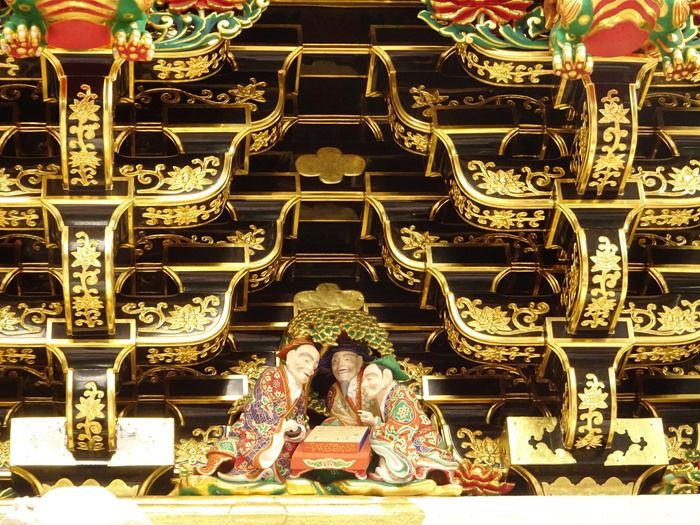

陽明門【国宝】

陽明門が44年ぶり、4年間をかけた大修理を終え、2017年3月10日に

陽明門の修理竣功式を行い、その光り輝く姿を公開したのだ。

高さは11.1mの2層造りで、正面の長さは7m、奥行きが4.4m。

陽明門・東西回廊【国宝】 東側。

陽明門の左右には、比翼型に広がる回廊が。

この回廊は「コの字型」に御本殿を取り囲む形で造営されている。

入母屋造、総・漆塗りで総延54間(約224m)

この回廊は、彫刻で埋め尽くされており、胴羽目板に「花鳥」「動物」が彫られ、

腰羽目板には「水鳥」、「打ち寄せる波」、欄間(らんま)には「空に浮かぶ雲」が

「1枚板の透かし彫りの技法」を用いて彫られている。

これらは、「天と地と水」を表現したものが彫られているのだと。

陽明門・東西回廊【国宝】 西側。

正面の唐破風下(屋根の下)の東照大権現と書かれた扁額。

陽明門の扁額は「後水尾天皇」の直筆による。

陽明門には他にも、もう1つ別名があり「勅額門(ちょくがくもん)」とも呼称されていると。

「勅額(ちょくがく)」とは、天皇が直に筆した文字を「扁額(へんがく)」にして

寺院や神社へ送った「額」のこと。

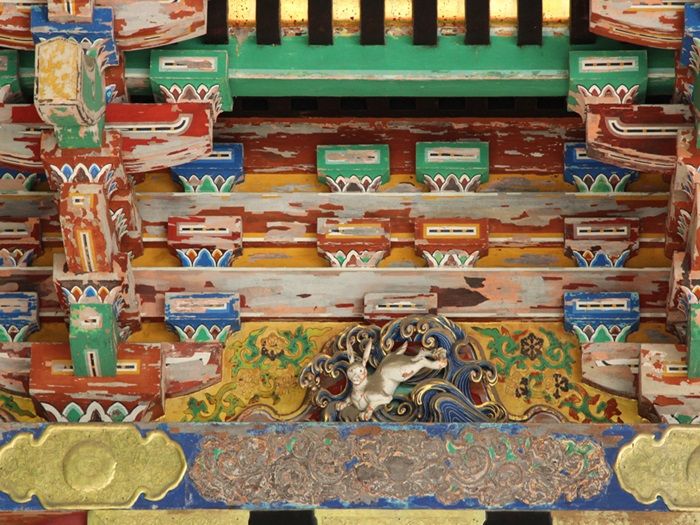

そして下部には東照宮の霊獣の中で、2番目に数が多いの白き龍が。

龍は、 神秘 な力を有するという想像上の動物で、 深淵 や海中に 潜 み、時には雲を起こし、

雨を呼んで空中を 飛翔すると 。龍は、三代将軍徳川家光の 干支 であり、古代中国では

王権のシンボルであることから、東照宮を飾るのにふさわしい霊獣とみなされ、

印象的な場所に多用されているのだと。

別名「日暮し門」と呼称されている理由とは以下のような理由になると。

・「豪華春蘭」という言葉が見事に当てハマり圧倒されてしまう。

・彩色は勿論、金色の飾り金具などが据えられ、造りも細かく、

とにかく1日中眺めていても飽きない。

・四面の軒唐破風、八脚の楼門をはじめとし、世界中探してもココにしかない。

扁額の下に2段で並んでいるのは上段が『龍』で下段は『息』というもの。

『息』は「いき」と読むのか「そく」と読むのか?

この陽明門は508体の彫刻で埋め尽くされおり、そのうち人物の彫刻は156体。

これらの彫刻は、狩野探幽の作品に数多く登場することから、

陽明門のデザインに関しての総指揮は、狩野探幽が単独で一任されていたと。

陽明門南面の下層組物間の聖賢の彫刻 「君子の四芸・棋」。

囲碁をやっている様子。碁盤の上に黒と白の碁石が見えます。

陽明門南面の下層組物間の聖賢の彫刻 「君子の四芸・書」。

硯と筆がテーブルの上に置かれています。

右大臣の随身像。

随身像は、寺の仁王像と同じ役割りを持っており、神に仕えて神を守護する者。

ほとんど例外なない限りは、「左大臣の方が年若い武者」、「右大臣の方が老武者」になり、

右大臣の方が位が高いのだと。

左大臣の随身像。

複数のパーツを組み合わせた軒下細工「出組(でぐみ)」。

陽明門を潜ると正面に唐門が。

この唐門は奥にある本社を守る重要な門で、江戸時代には身分の高い幕臣や大名しか

くぐることが許されなかったと。施された彫刻に再び感動。

再び陽明門を唐門側から。

両側には狛犬が。古くは「獅子・狛犬」呼ばれていたと。

右が口を開いた「阿」の唐獅子、左が口を閉じた「吽」の狛犬。

2階角の彫刻(右)

最上段:中央が麒麟、その両脇が龍の彫刻。

同じく2階角の彫刻(左)。

・・・ つづく ・・・

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17