PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

旧東海道を歩くことを決意し、今年の早春の2/15(木)に旅友のSさんを誘い

日本橋~品川駅までを歩き我がブログにアップ

したが、その後海外旅行、四国八十八箇所巡り等で

その先を歩く事が出来なかったが、10月26日(金)に、Sさんと一緒に品川~川崎間を

歩いて来た。

東海道線を利用して品川駅で下車。そして品川駅の高輪口で待ち合わせ。

JR品川駅には港南口(東口)とここ高輪口(西口)の2つの入り口がある。

港南口への連絡通路の名前が「レインボーロード」という名前であり、高輪口にある

このステンドグラスにも名前がある。

ステンドグラス「光の情景」は、原画・監修として、造形美術家の麻生秀穂さんが1998年11月に

完成させたもの。

JR品川駅高輪口のタクシー乗り場近くでSさんと合流、弥次喜多道中の開始。

時間は丁度9:00。

まずは八ツ山橋に向かって品川駅前を歩く。

八ツ山橋交差点手前。

左が旧東海道、右が第1京浜国道。

八ツ山橋を渡る。

八ツ山橋の欄干には「旧東海道」の文字が。

橋の袂の碑・「しながわ百景」 :

八ツ山橋、新八ツ山橋から品川教会方向を望む。

「 しながわ百景

」は昭和62年に品川区が区政40周年・区民憲章制定5周年を記念して設定したもの。

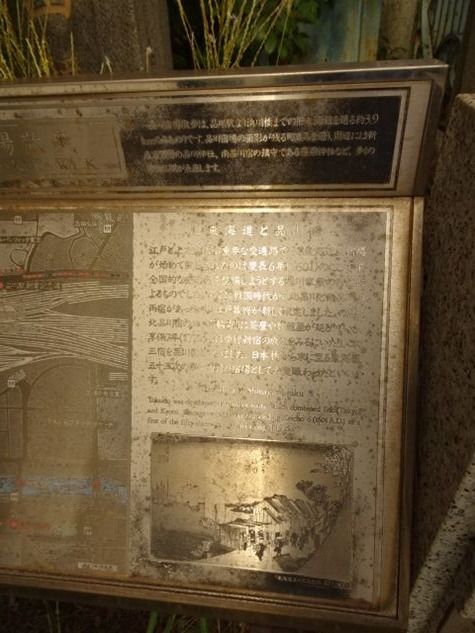

旧東海道と品川宿 説明板。

品川宿は江戸時代の東海道の第1宿。

品川宿は当初、目黒川を挟んで北品川宿・南品川宿の2宿で機能を分担していたが、

1722(享保7)年、歩行新宿(かちしんしゅく)が宿場として認められ、それ以降3宿で構成されたと。

説明板の下には広重の「東海道五拾参次 品川」が。

【https://blog.goo.ne.jp/tetthan/e/99cb910237428896784e4e941ccd761e】より

八ツ山橋の旧親柱。

錆が目立っていて少し残念であったが、美しい装飾が施された存在感ある大きな親柱。

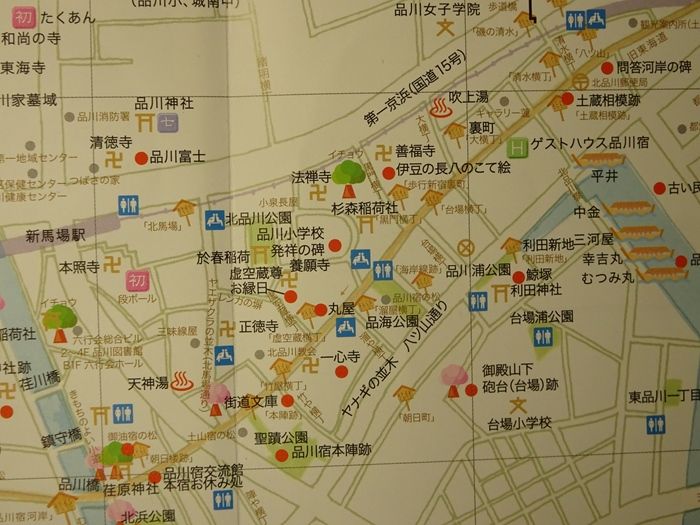

東海道品川宿 まち歩きマップ。

品川宿詳細図 (品川宿入口~品川橋)。

「一番 東海道八ッ山口、右 品川宿 左 品川駅」と刻まれた石柱。

品川宿に入る。

品川宿内の東海道の距離は一般的には八ッ山から大井村境(現在の北品川一丁目から

南品川三丁目)までの約2km(19町)余をいう。

宿機能の中心である本陣は北品川宿にあり、脇本陣は南品川宿と歩行新宿に各1、

旅籠屋は計93軒、他に人馬継問屋場1(南品川宿)、荷物貫目改所1(南品川宿)、

宿高札場1(北品川宿)などがあったのだと。

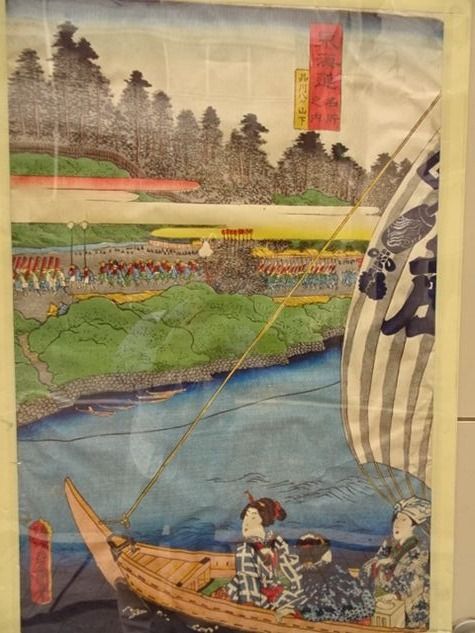

東海道名所風景 歌川国貞(初代)作

「東海道名所之内 品川八ツ山下」

「問答河岸跡」の石碑。

由緒書き。文字が薄くなってしまっていて、よく読めなかった。

問答河岸は、かつて北品川の海岸にあった波止場の名前。

三代将軍徳川家光が東海寺に訪れた際、沢庵和尚がこの辺りまで出迎えて禅問答を

したという話が『徳川実記』に記載されていると。

家光の「海近くして東(遠)海寺とはこれ如何に」という問いに、

沢庵和尚は

「大軍を率いても将(小)軍と言うが如し」と答えたと。

現在の問答河岸の碑は地元有志によって建てられたもので、実際の問答河岸は

もう少し南に下ったあたりであると。

脇道に古い造りのお店を発見。看板に『居残り連』とあった。

あの落語の「居残り佐平次」の舞台になった店の跡だとか。

モール化された旧東海道・品川宿。

宿内の家々は1600軒、住む人7000という活気ある地であったと。

また、北の吉原に対して南の品川といわれ遊興の場所としても有名であったと。

北品川駅前から京急線に沿って南北に延びるこの「北品川本通り商店会」は、

品川宿のメイン通り。道幅は約7メートル。

これは江戸時代、参勤交代の行列がすれ違える幅として整備されたのだと。

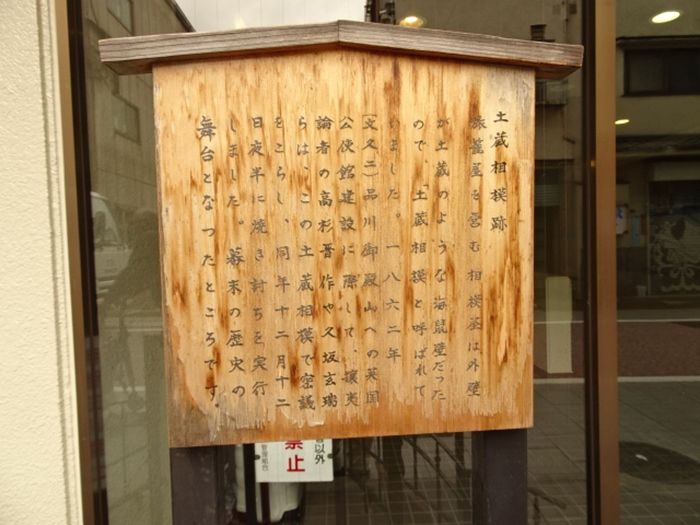

「土蔵相模跡」

旧東海道に面した飯売旅籠屋「相模屋」は、外装が海鼠(なまこ)塀の土蔵造りだったことで、

通称「土蔵相模」と呼ばれていた。土蔵相模は品川でも有数の規模を誇った妓楼で、

高杉晋作、伊藤博文ら幕末の志士たちが密儀を行った場所。

文久2年の長州藩士による英国公使館焼き討ち事件の際は、ここ土蔵相模から出発。

安政7年(1860)には桜田門外の変で襲撃組主体をなした水戸浪士17名がここで

訣別の宴を催したのだと。

建物は昭和初期まであったが、現在では一階にコンビニエンスストアが入った

マンションとなっていた。

旧東海道を左手に折れ手進むと、屋形船や釣り船が浮かぶ

「品川浦舟だまり」に出た。

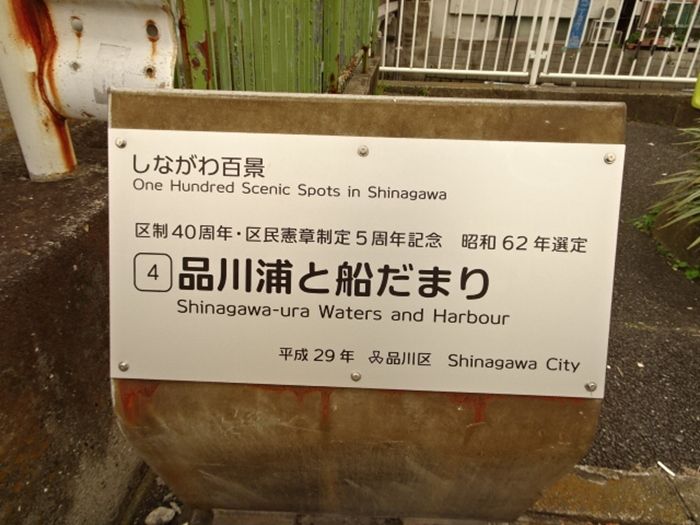

しながわ百景:「品川浦と船だまり」。

かつて品川浦は「御菜肴八ヶ浦」という、とれた魚を江戸城へ納める漁村の一つに決められていた。

豊富な水揚げを誇り、海苔の主要な産地でしあったが、東京港建設のため昭和37年(1962)に

漁場権利を東京都に譲り渡し、翌年品川周辺の海苔養殖は幕を閉じた。

現在では、つり船や屋形船が舳先(へさき)を並べている。早朝や夕暮れ時は独特の風情があり、

撮影や写生、吟行にもおすすめ。水辺と背景の品川の古い家並み、その向こうの品川駅周辺の

再開発のビル群との対比は東京を象徴する風景です。

水路にかかる石造りの北品川橋は大正期末のもの。

品川浦公園の鯨の頭部のモニュメントが。

品川史跡 「鯨塚」と書かれた案内板。

鯨塚は、神社の境内ではなく、社殿西側の敷地内に祀られていた。

品川の漁師たちが捕獲したクジラを弔った鯨塚。

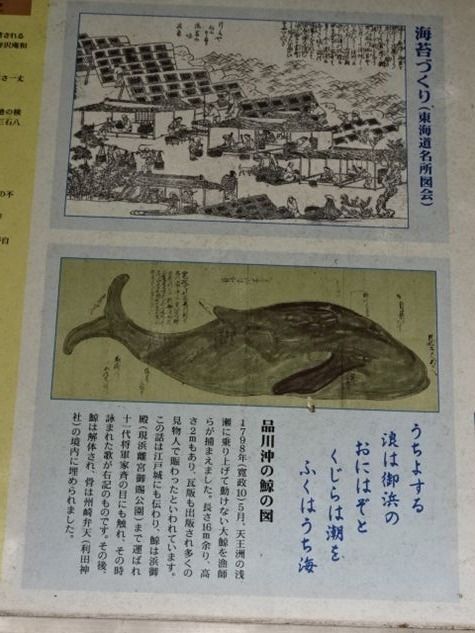

『この鯨碑(鯨塚)は、寛政十年(一九七八)五月一日、前日からの暴風雨で品川沖に

迷い込んだところを品川浦の漁師達によって捕らえられた鯨の供養碑である。

鯨の体長は九間一尺(約十六・五メートル)高さ六尺八寸(約二メートル)の大鯨で、

江戸中の評判となった。ついには十一代将軍家斉が浜御殿(現、浜離宮恩賜庭園)で

上覧するという騒ぎになった。

全国に多くの鯨の墓(塚・塔・碑など)が散在するが、東京に現存する唯一の鯨碑(鯨塚)である。

また、本碑にかかわる調査から品川浦のように捕鯨を行っていない地域での鯨捕獲の法を

定めていることや、鯨見物に対する江戸庶民の喧騒ぶりを窺い知ることができる

貴重な歴史資料である。』と説明板に。

寛政の鯨事件として品川宿を大いに賑やわせた有名な鯨。

寛政10年(1798)5月1日、品川沖に迷い込んだ鯨を漁師たちが 天王洲の浅瀬に追い込み、

捕らえて浜離宮まで曳航し第11代将軍 家斎も上覧された由。鯨はシロナガスクジラ(?)

といわれ体長16.5m、高さ2.04mだったと。

このクジラの骨を埋めて、その上に建て られたのがこの鯨塚。

この鯨は見世物となり多くの人が集まったと。

狂歌 「うちよする 浪は御浜の おにはぞと くじらは潮を ふくはうち海」

鬼は外、福は内 と楽しそう。

品川沖で見せ物になった鯨に見物人が騒々しく集まる様子が目にとるようです。

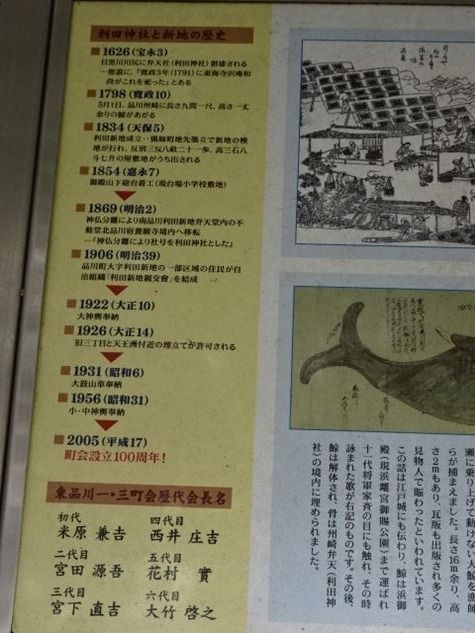

この裏に鎮座する利田神社と新地の歴史も書かれていた。

宝永3年(1626)目黒川川尻に弁天社(利田神社)創建される…他説に、

『寛政3年(1791)に東海寺沢庵和尚がこれを祀った』とも。

そして『利田神社(かがたじんじゃ)』。

利田神社は、寛永3(1626)年に近くの東海寺の沢庵(たくあん)が弁財天を勧請

(かんじょう)したのが始まり。当地一帯を安永3(1774)年~天保5(1834)年に

南品川宿の名主、利田吉左衛門が開発したことから利田神社と称されていると。

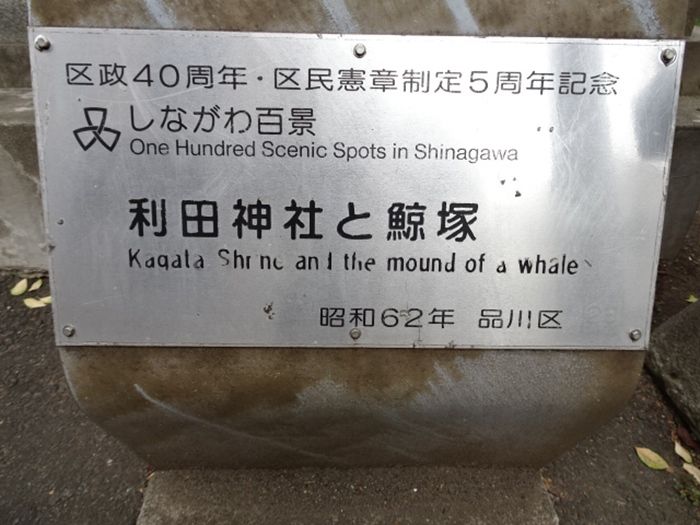

しながわ百景:『利田神社と鯨塚』。

拝殿。

御祭神は市杆島姫命。宝永3年(1626)創建。

昔は目黒川河口の突端で、洲崎弁天といい、歌川広重の『名所江戸百景』にも描かれていると。

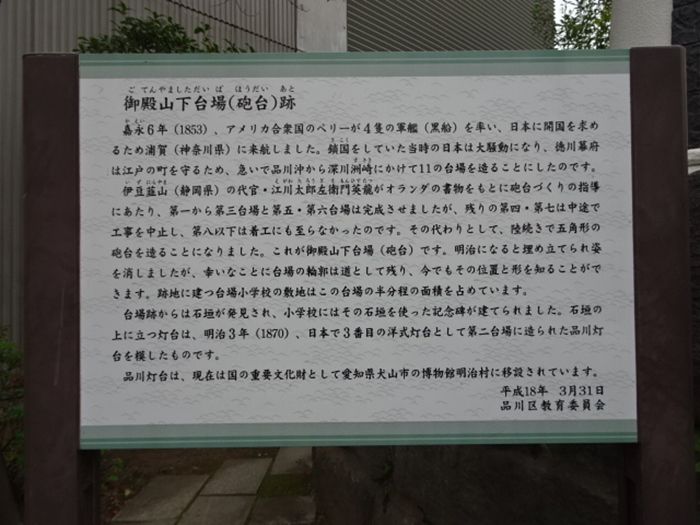

そして更に奥に進むと、台場小学校の前には

『御殿山下 砲台(台場)跡』が。

御殿山下砲台は、江戸防衛のため幕末に築かれた「品川台場」のひとつ。

1853年6月、ペリー来航に衝撃を受けた幕府は江戸内湾防御のために11基の台場築造を計画。

工事は勘定吟味役の江川太郎左衛門が指揮を取り、同年8月から御殿山や泉岳寺の一部の土砂を

切り崩して進められたが、資金不足により完成したのは御殿山下砲台を含めて6基。

海上に設置された他の台場と異なり、御殿山下砲台は品川の海岸沿いに陸続きで

五稜形の砲台が築造され、154門の大砲が備えられた。

現在は区立台場小学校の敷地となっており、校庭入口には台場の石垣として使われた

真鶴石と第2台場にあった品川灯台(国の重要文化財に指定され愛知県犬山市の明治村に移築)の

レプリカが置かれていた。

『台場横町』説明板に気がつく。

幕府は、浦賀にペリー艦隊来航を機に、江戸を守るため、江川太郎左衛門の指揮のもと、

品川沖に品川台場を築造したが、その際に、陸続きの御殿山台場も完成させた。

(現在の品川台場小学校)この台場へ行く横町が「台場横町」とのこと。

そして旧東海道に戻り、『善福寺』を訪ねる。

山門。

藤沢の遊行寺を総本山とする時宗の寺で、永仁2年(1294 鎌倉時代後期)に、

遊行二祖、他阿真教によって開かれた。

伊豆の長八の龍のこて絵が残っていた。

左手に『品海公園』が。

『品川宿の松』

品川宿で5本目の「街道松」として、寄付されたもの、と。

地域の活動が盛んな地区。

『東海道品川宿の石垣石』の説明板。

この花壇に使用されている石材は、品海公園北隣の民家の基礎として使われていた物であると。

石材は房総の鋸山産の凝灰岩(房州石)とのこと。

日本橋から二里の距離にあることを示す道標が立っ。

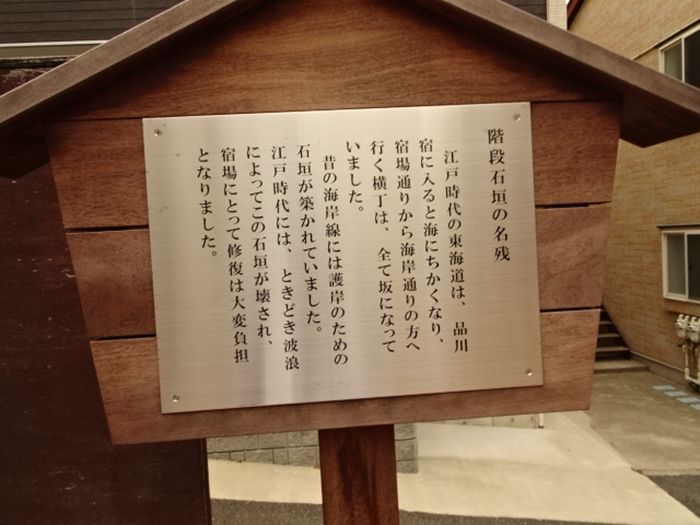

『階段石垣の名残』。

江戸時代の東海道は、品川宿に入ると海にちかくなり、宿場通りから海岸の方へ行く

横町は全て坂になっていた。昔の海岸線には護岸のための石垣が築かれていた。

江戸時代には、ときどき波浪によってこの石垣が壊され、宿場にとって修理は

大変な負担となったと。

品海公園に沿って左の道を下るとすぐ左側に海岸石垣の名残が見られた。

民家の土台になっている石垣で、海側は波で浸食された跡が見受けられる。

東海道五十三次の 48

番目の宿場の『坂下宿の街道松』。

更に旧東海道品川宿を進む。

『溜屋横町』。

浄土宗法禅寺前には品川小学校発祥の地の石碑がある。

その法禅寺の前から海岸に通じる横町を「溜屋横町」と呼び、現在の品海橋に通じている。

さらに、歩くと「竹屋横町」、東海道から目黒川本流(現なぎさ通り)に至る横町。

そして「青物横丁」にたどり着くのだと。

北品川二丁目の『尾張屋呉服店』のショーウィンドウには神輿が。

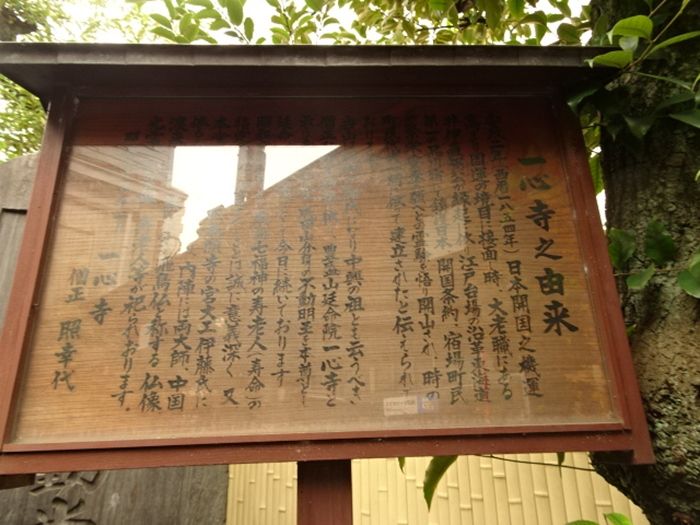

そして『一心寺』が左手に。

成田山品川一心寺講事務所の表札が掛る山門を入るとすぐ本堂という小さな寺で、

江戸三十三観音札所、また、寿老人を祀る東海七福神の一つでもある。

『一心寺之由緒』

「安政二年(西暦1854年)日本開国之気運高まり国運の境目に接面し時、

大老師にある井伊直弼公が縁起に依り、江戸台場の沿革東海道第一の品川宿にて、

鎮護日本、開国条約、宿場町民の繁栄安泰の願へとの霊験を悟り開山され、

時の町民代表一同に依って建立されたと伝えられております。

当山は昭和の御代になり中興の祖とも云うべき僧正弘道大和尚に依り、豊盛山延命院一心寺と

云う寺格を拝受し成田山分身の不動明王を本尊とし、延命、商売の護りとして今日に続いております。

昭和六十一年より東海七福神の寿老人(寿命)の指定寺院に認定されしことは誠に意義深く、

亦、本堂の造りは京都本願寺の宮大工伊藤氏に依るものと称せられており、内陣には両大師、

中国渡来之二仏、無指定の飛鳥仏と称する仏像、光霊作観音像、寿老人等が祀られております。」

と書かれていた。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12