PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『法禅寺』を訪ねる。

浄土宗寺院の法禅寺は、臨海山遍照院と号す。

法禅寺は、明徳元年(1390)に言譽定賢が創建したと。東海三十三観音霊場31番札所。

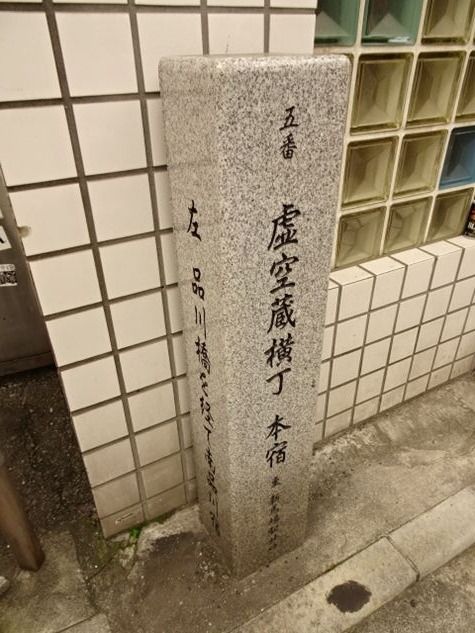

『五番 虚空蔵横丁 本宿』の石柱。

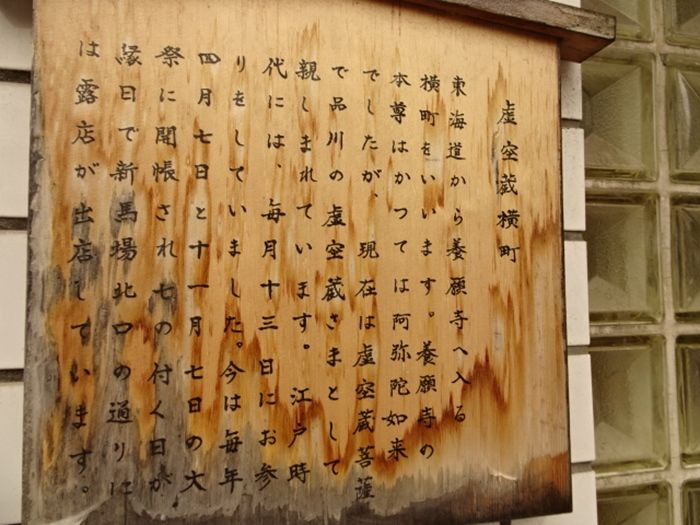

「東海道から養願寺へ入る横町をいいます。養願寺の本尊はかつては阿弥陀如来

でしたが、 現在は虚空蔵菩薩で品川の虚空蔵さまとして親しまれています。

江戸時代には、毎月十三日にお参りしていました。

今は毎年四月七日と十一月七日の大祭に開帳され七の付く日が縁日で

新馬場北口の通りには露天が出店しています。」と。

虚空蔵横丁を進むと正面に『養願寺』が。

養願寺御本尊虚空藏菩薩は木像で空海作と傅えられる。十三詣りでも知られ、

福徳智恵を授かるといわれている。また丑年寅年生れの一代守本尊でもあると。

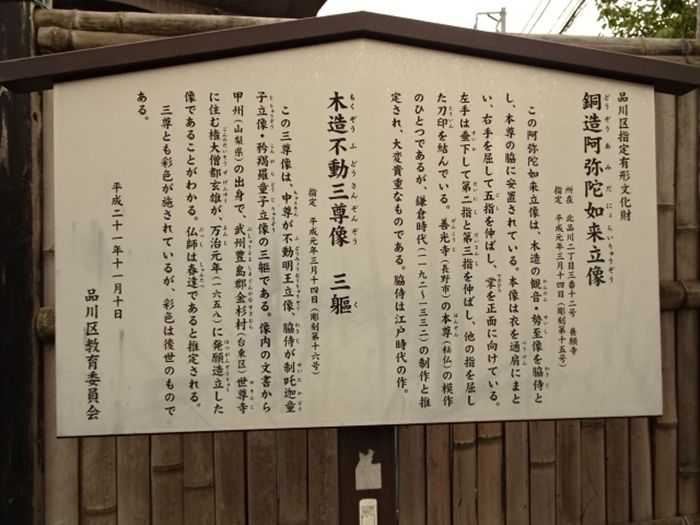

他に銅像阿弥陀如来立像が安置されているが、鎌倉時代制作と云われる善光寺式阿弥陀三尊で

区文化財指定。

また木造不動三尊像三躯が安置され制叱迦童子立像の面部のはぎめの墨書の名及び玉眼の

あて木にはさまれていた文書から此の三尊の由緒が知られたとのこと。

仏師春達により万治元年(1685)に制作されたと記され区文化財指定を受けていると。

養願寺 本堂内部。

品川宿の中央に位置している「品川宿本陣跡」。

東海道を通る参勤交代の大名や、公家・門跡・幕府役人などの宿泊休息施設として

賑わったと。入口には冠木門があり、一番奥には上段の間があったと。

旅籠は2階建てですが、本陣は平屋建てで、一般の旅人は利用出来なかったと。

明治元年(1868)に明治天皇の京都から東京への東幸の際に行在所となったことから

この地は聖跡公園と呼ばれているのだと。

『土山町から寄贈された松』

この松は旧東海道品川宿のシンボルとなる「街道松」として、東海道が取り持つ縁で、

四十九番目の宿場があった滋賀県甲賀郡土山町より品川区に寄贈されたもの。

『八番 品川宿 本陣跡』

石柱の正面には「品川宿本陣跡」、側面には「右後 北馬場を経て新馬場駅北口」と

刻まれていた。

江戸時代、品川宿は日本橋を起点とする東海道最初の宿場町として栄えていた。

大名や勅使が休息・宿泊する旅宿は本陣といわれ、江戸前期には北品川宿、南品川宿に

それぞれの本陣があったが、中期以降は北品川宿1つだけになった。

現在の本陣跡は1771年に定着し、品川三宿のほぼ中央に位置。

公園の奥に入っていくと様々な石碑が。

当時の東京市長の撰文になる「聖蹟公園由来の碑」、「聖徳の碑」、「御聖蹟の碑」、

「石井鉄太郎胸像」などの記念碑が。

『聖徳の碑』

東京市品川聖蹟公園が開園するまでの、明治天皇品川聖蹟保存会の活動が記録された碑。

『御聖蹟の碑』。

明治天皇の行在所になった品川宿本陣跡が昭和13年(1938年)に

東京市の公園となったのを機に設置された碑である。

劣化により、銘文が読めない状態になって来ていた。

『石井鉄太郎胸像』。

常に住民の福祉増進と社会福祉の向上に尽し、昭和50年に社会福祉功労を顕彰し

名誉区民となった。碑文によれば、全国社会福祉協議会副会長など歴任。

東京産業信用金庫(現・さわやか信用金庫)の理事長・会長として、中小企業の振興育成に

当たり、その功績が認められて、藍綬褒章を始めとする数々の勲章を受けたのだと。

『夜明けの像(新聞少年の像)』。

山田太郎の歌「新聞少年」を想い出したのであった。

♫僕のアダナを知ってるかい 朝刊太郎と云うんだぜ♫

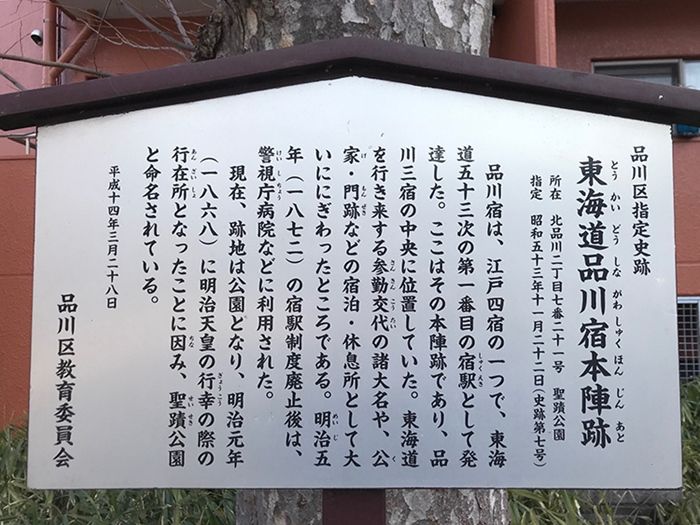

『東海道品川宿本陣跡』

「品川宿は、江戸四宿の一つで、東海道五十三次の第一番目の宿駅として発達した。

ここはその本陣跡であり、品川三宿の中央に位置していた。東海道を行き来する

参勤交代の諸大名や、公家・門跡などの宿泊・休息所として大いににぎわったところである。

明治5年(1872)の宿駅制度廃止後は、警視庁病院などに利用された。

現在、跡地は公園となり、明治元年(1868)に明治天皇の行幸の際の行在所となった

ことに因み、聖蹟公園と命名されている。」と書かれていた。

『品川宿交流館(本宿お休み処)』

東海道品川宿まち歩きマップが販売されていた。

『稼穡稲荷社(かしょくいなりしゃ)』。

品川図書館(旧日向佐土原藩島津家抱屋敷跡)の裏手にある神社。

かつてこのあたりは上記の抱屋敷で、その屋敷内に祀られていたもの。

御祭神は宇迦之売命(うかのみたまのかみ)。

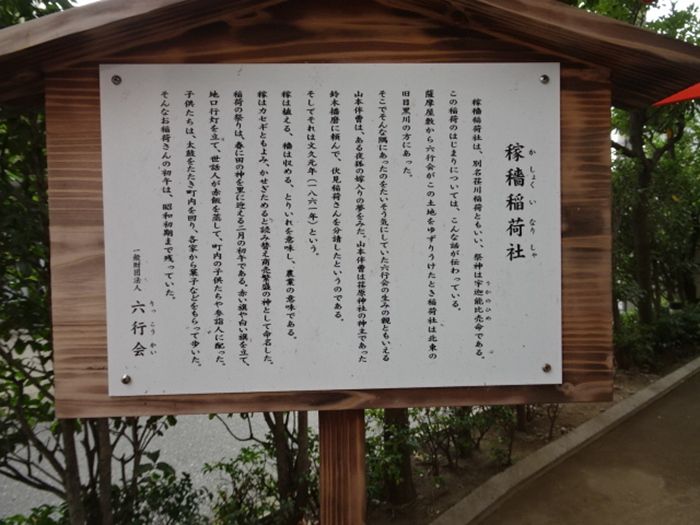

稼穡稲荷社 説明板。

日向国佐土原藩の藩主島津淡路守は石高2万7千石の外様大名。佐土原藩の成立は豊臣秀吉が

天正15年(1587)に島津氏15代にあたる島津貴久の子家久にこの地を与えた時、

この抱屋敷は元々島津家本家の鹿児島藩(薩摩藩)藩主島津家が所有していましたが、

安永9年(1780)に分家である佐土原藩8代藩主島津淡路守久柄に譲渡されたのだと。

その後、屋敷は嘉永6年(1853)に佐土原藩から豊後国森藩藩主久留嶋家の家臣で医者の

有冨玄説の所有となり、安政2年(1855)に南品川宿に売却したと。

『稼穡稲荷のイチョウ』。

「イチョウはイチョウ科に属する落葉の高木で、高さ30mにもなり、葉は扇形で秋に黄葉する。

雌雄それぞれ別の木となる。

本樹は雄樹で、幹の囲りは4.1m、高さは23mあり、推定の樹齢は500年から600年である。

木の勢いも盛んで、姿も整っており、本区内のイチョウの中でも屈指の巨木である。

本樹は、長い間稼穡稲荷神社の神木として保護されてきた古木で、遠くからの景観も

大変美しい木である。」と。

そして目黒川に出る。

朱の橋は『鎮守橋』。

そして『荏原神社』の大鳥居。

品川神社が東海道品川宿の北品川の鎮守であるのに対し、

荏原神社は品川宿のうち南品川の鎮守であると。

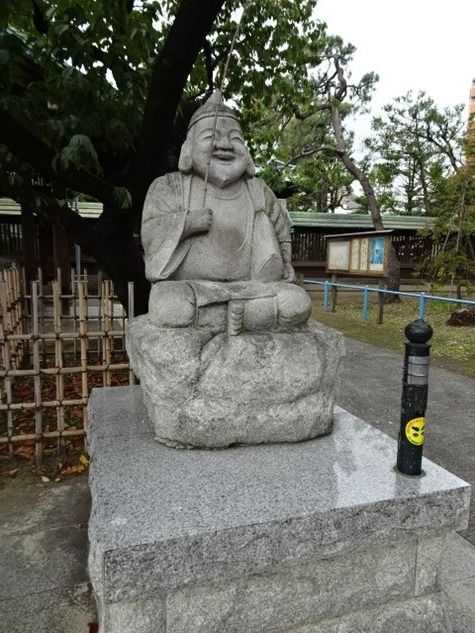

鳥居の先には恵比須像が置かれていた。

現在は東海七福神巡りの恵比寿神を祀っている。

手水舎。

拝殿。

荏原神社は元明天皇の御代、和銅2年(709年)9月に、奈良の元官幣大社・丹生川上神社より

高龗神(龍神)を勧請し、長元2年(1029年)9月に神明宮、宝治元年(1247年)6月に

京都八坂神社より牛頭天王を勧請し、古より品川の龍神さまとして、源氏、徳川、上杉等、

多くの武家の信仰を受けて現在に至っている。明治元年には、准勅祭社として定められた。

神祗院からは府社の由来ありとされたと。

現在の社殿は弘化元年(1844年)のもので、平成30年で174年を迎えたと。

「荏原神社」と書かれた扁額。

拝殿の見事な彫刻。

拝殿欄間の彫刻。

舞殿。

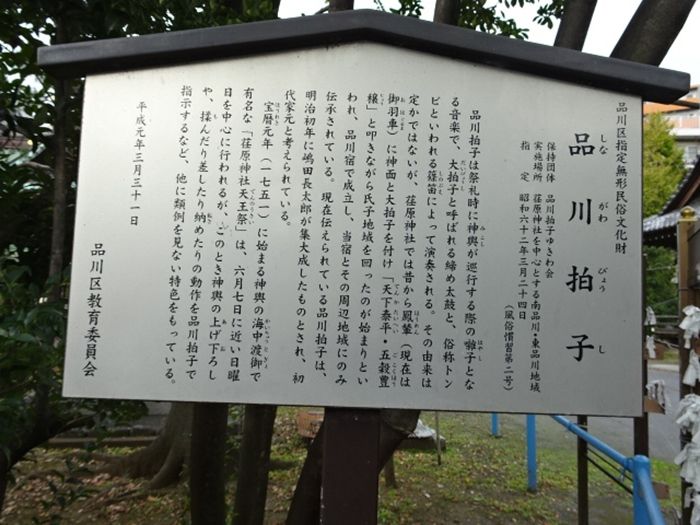

『品川拍子(しながわびょうし)』。

品川拍子は祭礼時に神輿が渡御するときの囃子となる音楽で、大拍子と呼ばれる

桶胴の締め太鼓を竹で作った撥でたたき、俗称トンビと呼ばれる篠笛によって演奏されると。

社号碑には郷社の文字が。

荏原神社は毎年6月初旬に行われる、海に入って神輿をかつぐ海中渡御が有名。

毎年六月七日に行われる祭禮の一行事で、神輿を海中に入れもみあうものである。

江戸時代に海中から出現した神面を年一回神輿につけて海中に入れ、

ノリの豊作と魚貝類の豊漁を祈願したことに始まる。

現在は、海岸が埋め立てられたため神輿を船にのせて海上に出て、浅瀬のきれいなところで、

海中渡御を行っていると。

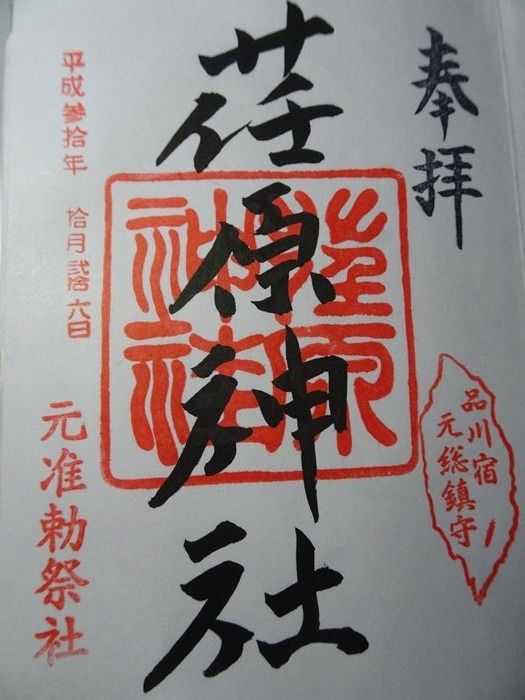

御朱印を頂きました。

そして目黒川に架かる鎮守橋。

社前の目黒川に架かる鎮守橋は昭和60年の架橋。

大正期から昭和初期にかけて河川改修で流れが変更されるまで、目黒川は荏原神社の

北側を流れておりそれが北品川と南品川の境界(つまり品川神社と荏原神社の氏子域の境界)

であったと。

現在は目黒川の北岸にある荏原神社ですが、大正の終わりに河川改修工事が行われて

目黒川の蛇行部が直線になるまでは、下図の如く南岸にあったのだと。

この地図に「天王社」と描かれているところが荏原神社なのだと。

【http://arukitabiouen.seesaa.net/article/420361164.html】より

品川橋から旧東海道を振り返る。

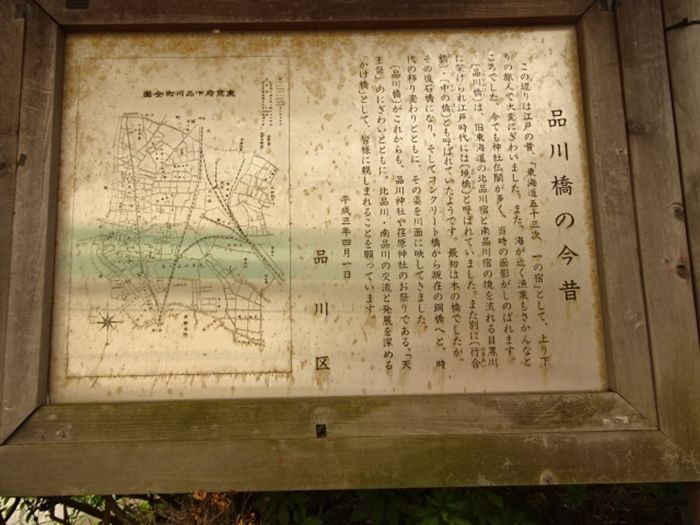

『品川宿の今昔』。

「この辺りは江戸の昔、「東海道五十三次 一の宿」として、上り下りの旅人で

大変にぎわいました。また、海が近く漁業もさかんなところでした。今でも神社仏閣が多く、

当時の面影がしのばれます。

「品川橋」は、旧東海道の北品川宿と南品川宿の境を流れる目黒川に架けられ江戸時代には

「境橋」と呼ばれていました。また別に「行合橋」「中の橋」とも呼ばれていたようです。

最初は木の橋でしたが、その後石橋になり、そしてコンクリート橋から現在の鋼橋へと、

時代の移り変わりとともに、その姿を川面に映してきました。

「品川橋」がこれからも、品川神社や荏原神社のお祭りである、「天王祭」の

にぎわいとともに、北品川・南品川の交流と発展を深める「かけ橋」として、

皆様に親しまれることを願っています。」と。

旧東海道・品川橋 全景。。

品川宿は、この橋を境に北品川宿と南品川宿に分かれていたのだ。

東海道五十三次では、日本橋の次の本格的な橋が品川橋。

八ツ山橋は明治以降、鉄道建設のため架けられたものであると。

品川橋から上流を見る。

朱の鎮守橋、そして渡り終えたその先に荏原神社。

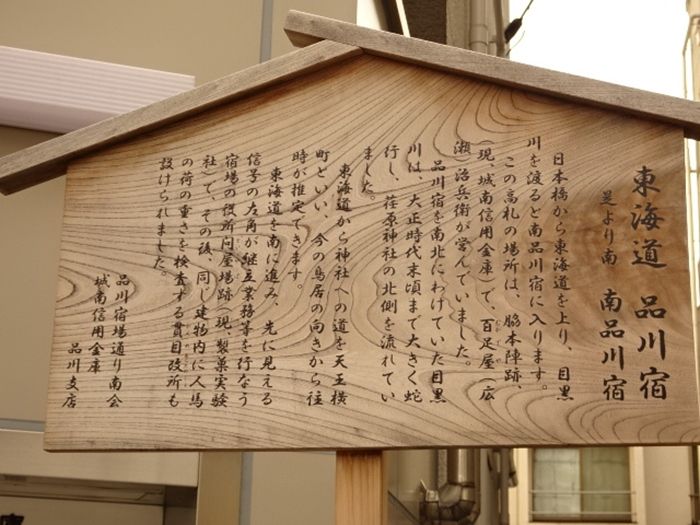

『東海道 品川宿 これより南 南品川宿』。

品川橋を渡ると南品川の商店街に入って行くが、商店街入口左側に建つ「城南信用金庫」の角に

是より南品川宿の説明板が立っていた。

「日本橋から東海道を上り、目黒川を渡ると南品川宿に入ります。

この高札の場所は、脇本陣跡(現、城南信用金庫)で、百足屋(広瀬)浜兵衛が営んでいました。

品川宿を南北にわけていた目黒川は、大正時代末頃まで大きく蛇行し、荏原神社の北側を

流れていました。

東海道から神社への道を天王横町といい、今の鳥居の向きから往時が推定できます。

東海道を南に進み、先に見える信号の左角が継立業務等を行なう宿場の役所問屋場跡

(現、製菓実験社)で、その後、同じ建物内に人馬の荷の重さを検査する貫目改所も

設けられました。」と。

南品川宿の現在の地図。

南品川宿を進む。

こちらは未だモール化されていない。

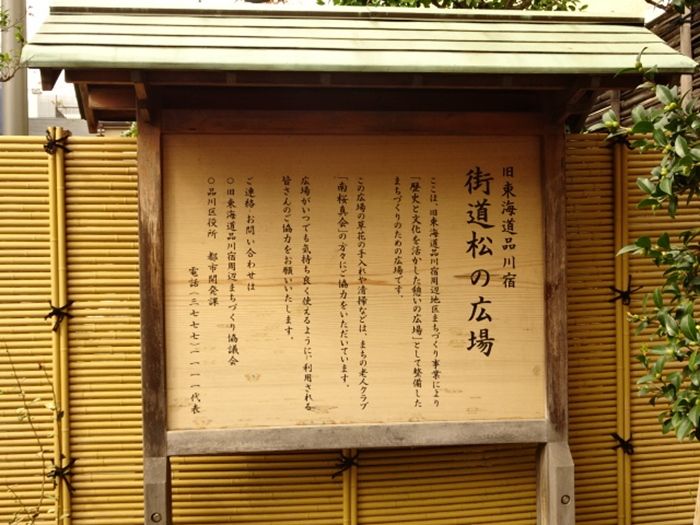

『街道松の広場』。

商店街を3分程進んだ右側に街道松の広場という公園があり、入口に浜松宿から寄贈された

松が植えられていた。

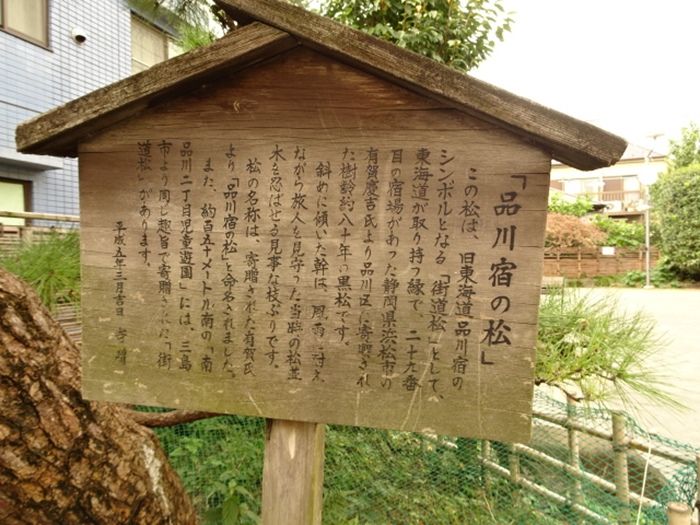

『品川宿の松』。

「この松は、旧東海道品川宿のシンボルとなる「街道松」として、東海道が取り持つ縁で、

二十九番目の宿場があった静岡県浜松市の有賀慶吉氏より品川区に寄贈された

樹齢約ハ十年の黒松です。斜めに傾いた幹は、風雨に耐えながら旅人を見守った当時の松並木を忍ばせる見事な枝ぶりです。

松の名称は、寄贈された有賀氏より「品川宿の松」と命名されました。

また、約百五十メートル南の「南品川二丁目児童遊園」には、三島市より同じ趣旨で寄贈された

「街道松」があります。」と。

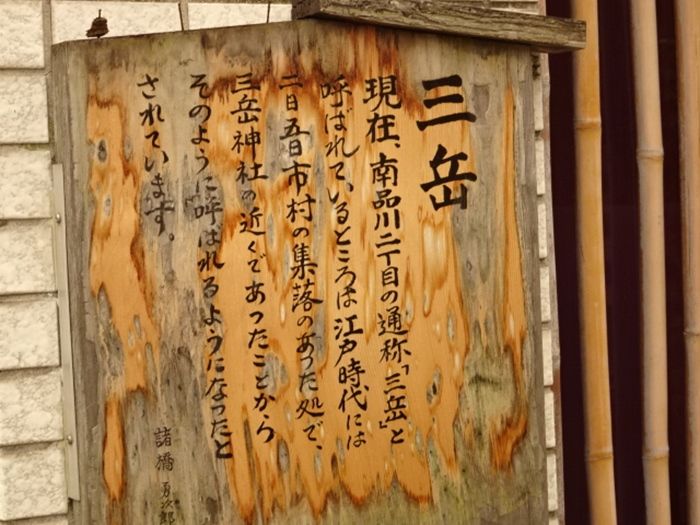

『三岳』。

右側「南品川一郵便局」を過ぎ、信号を渡って少し進んだ右側の「東洋鍼灸院」の壁に

三岳の説明板が掲げられていた。

「現在、南品川二丁目の通称「三岳」と呼ばれているところは江戸時代には

二日五日市村の集落のあった処で、三岳神社の近くであったことから、

そのように呼ばれるようになったとされています。」と。

児童遊園入り口にあったトイレを利用する。

・・・ その1

・・・に戻る

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12