PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

南品川宿を青物横丁方面に向かって歩く。

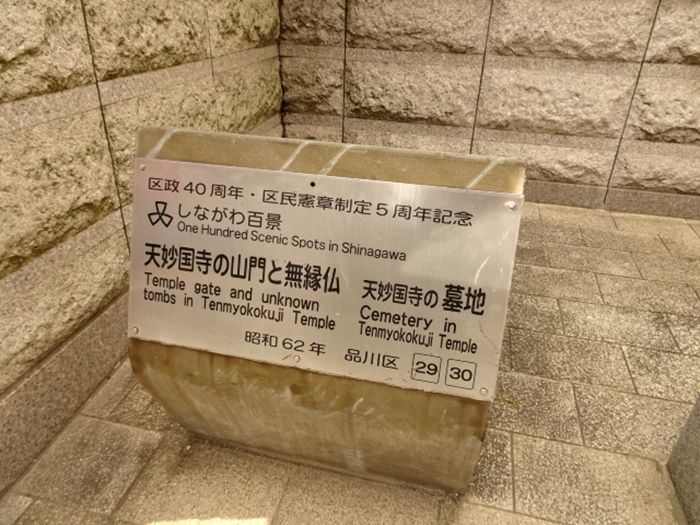

しながわ百景:『天妙国寺(てんみょうこくじ)の山門と無縁仏 天妙国寺の墓地』

参道を進むと、正面に朱の四脚門形式の天妙国寺山門が。

山号の『鳳凰山』が扁額に。

現在は、顕本法華宗の別格山。境内には、品川の象徴として愛着を受けた五重塔があった。

慶長19(1614)年8月28日、台風のため倒壊。哀惜する郷民の意をくみ、

寛永11(1634)年、三代将軍家光により再建されたが、元禄15(1702)年2月の

大火により類焼し、現在に至っていると。

広々とした境内の正面に建つ本堂が。寄棟造り屋根、唐破風付流れ向拝。

創建時、「妙法蓮華経」により「国家安穏」を祈る精舎として、「妙国寺」と名づけたと。

徳川将軍家との繋がりが深い寺院であると。

弘安8年(1285年)、日蓮の直弟子の天目上人の創建と伝えられる古刹。

徳川歴代将軍が宿舎にしたことで徳川家とのゆかりが深い。

本堂は18世紀中ごろに再建されたもので、堂々たるたたずまいを見せていた。

歌舞伎「与話情浮名横櫛」の主人公「斬られ与三郎」と「お富」の墓があることで知られる。

ほかにも桃中軒雲右衛門、お祭り佐七、伊藤一刀斎などの墓があるとのこと。

中央は龍と、琴を奏でる婦人の透かし彫り像が。

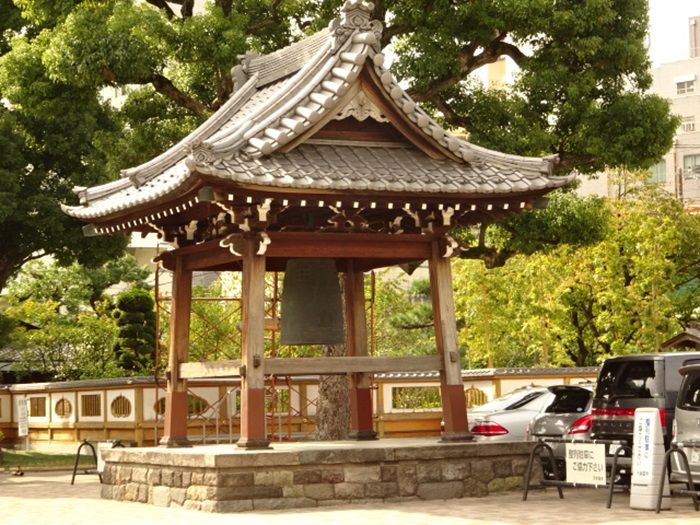

鐘楼。

そして徳光和夫らが青物横丁をぶらり散策していた『松岡畳店』。

建物は1915(大正4)に建てられた、二階が低い中二階の形式。

江戸時代には道を挟んだ向こう側は海だったと。

「畳松岡」は右から左に書く看板が歴史を感じさせてくれたのであった。

品川区南品川で安永8年(1779年)から営業して、仙台藩下屋敷のお抱え職人から

今七代目の畳屋であると。

『居酒屋 えいちゃん』

旧東海道沿いにある人気の酒場のようだ。

大正時代創業の鮮魚店「魚長」を改装。

原点は魚屋さんとあって、魚介のつまみは安くて旨いものばかりだと。

夜であれば暖簾をくぐって・・・・。

マンションの入口部分に、「不老門」と刻まれた石碑が。

「不老門」の石碑を両手で丁寧に撫でては来たが、効果は如何に?

右手に「諏方神社(すわじんじゃ)」と刻まれた石柱が。

その奥に諏方神社の鳥居、社殿が見えた。

『関宿の街道松』。

「街道松をつなぐ」事業として、旧東海道周辺に街道を往来する旅人のための道標であった

「街道松」を植えて歴史を感じるまちなみを整備し、また、各宿場まちとの交流を深めることを

目的とし、平成5年から旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会が行っていると。

これまでにも11カ所の宿場(浜松宿、三島宿、土山宿、保土ヶ谷宿、袋井宿、大磯宿、御油宿、

枚方宿、坂之下宿、関宿、亀山宿)から街道松を譲り受け、植樹したと。

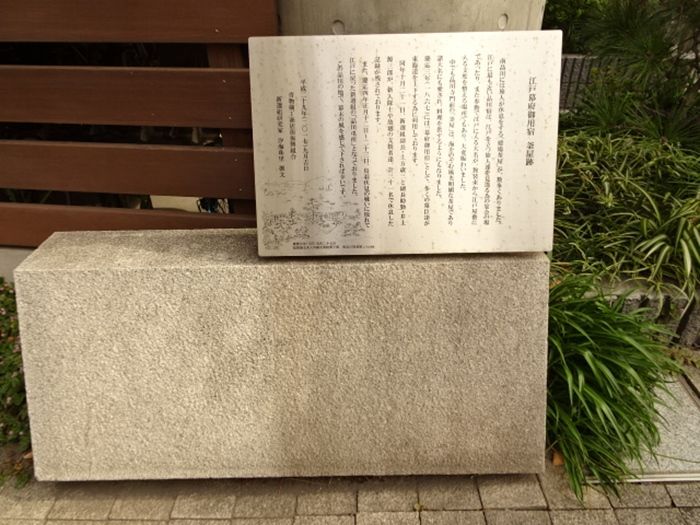

左手に『江戸幕府御用宿 釜屋跡』。

「南品川 には旅人 が休息をする「建場茶屋 」が、数多くありました。江戸に最も近い品川宿は、

江戸を立つ旅人達を見送る為の宴会の場であったり、また参勤 で江戸 に入る大名が、

旅装束 から江戸屋敷 に入る支度を整える場所でもあり、大変賑わいました。

中でも品川寺 門前の「釜屋」は、海をのぞむ風光明媚な茶屋であり諸大名にも愛され、

料理を供するようにもなりました。慶応三年 (

一八六七 )

には「幕府御用宿 」として、

多くの幕臣達が東海道を上下する為に利用しております。

同年十月二十一日、新選組副長・土方歳三 と副長助勤・井上源三郎 が、新入隊士や

故郷の支援者達、計三十一名で休息した記録が残されております。

また、慶応 四年正月十二日 ~

二十三日、鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸に戻った新選組 の

「品川屯所 」となっておりました。

この品川の地で、幕末 の風を感じて下されば幸いです。」

と書かれていた。

釜屋跡の碑の右手、マンション(ガーデンホーム南品川)の南側に「保土ヶ谷の松」が。

この松は、旧東海道品川宿のシンボルとなる「街道松」として東海道が取り持つ縁で

四番目の宿場があった神奈川県保土ヶ谷宿から寄贈されたもの。

そして右手に『品川寺(ほんせんじ)』。「しながわでら」ではなく「ほんせんじ」。

江戸三十三箇所観音霊場の第31番が品川寺。

寺伝では大同年間(806年〜810年)に空海(弘法大師)開山??という古刹。

しかし空海(弘法大師)は江戸のこの地まで来たのであろうか?

長禄元年(1457年)、江戸城を築いた太田道灌が伽藍を建立。

銅造地蔵菩薩坐像は、江戸六地蔵の第一番。

しながわ百景:『品川寺 品川寺の江戸六地蔵 品川寺の梵鐘』。

この地蔵菩薩座像は、今から約300年前の宝永五年(1708年)江戸深川の僧、地蔵坊正元の

発願によって浄財が集められ、神田鍋町の鋳物師・太田駿河守正義によって鋳造され

寄進されたもの。青銅作りでその座高は2m75cmもあると。

「江戸六地蔵」と呼ばれた。品川寺にはその第一番、東海道の尊像として、

「天下安全、仏法繁栄、衆人快楽」の祈願のもと奉安されていた。

また菩薩像の全身と台座には、造立のために喜捨した人々の名前が刻まれていると。

第二番 東禅寺(浅草) 奥州街道 日本橋~福島・白河市

第三番 太宗寺(新宿) 甲州街道 日本橋~長野県・下諏訪

第四番 真性寺(巣鴨) 中仙道 日本橋~滋賀県・草津市

第五番 霊巌寺(深川) 水戸街道 足立区・千住~水戸市

第六番 永代寺(深川) 千葉街道 船橋市~千葉市

東海七福神の毘沙門天の寺でもある。

品川の沿道には由緒ある社寺が多く古くから七福神が祀られ「七難即滅 七福即生」の

故事により参詣も多く,昭和7年に品川が大東京に編入された記念として

東海七福新詣を定められたと。

山門。

前回訪ねた時は、葬儀が行われていたため、境内には入らなかったのであった。

この日は本堂は改修工事中。

太田道灌の創建時には大円寺(金華山普門院大円寺)と称してたが、

承応元年(1652年)に弘尊上人が再興して品川寺(金華山普門院品川寺)となったと。

本尊は二体あり、厨子(ずし)の中に安置されている水月観世音菩薩(聖観世音菩薩:秘仏)は

弘法大師作とされ、品川の地をおさめていた太田道灌(おおたどうかん)の念持仏。

本尊の両脇には、弘法大師坐像、不動明王像。そのほかには、薬師如来像、日光月光菩薩像、

十二神将、大黒天・白菊観音像、東海七福神の毘沙門天も安置。

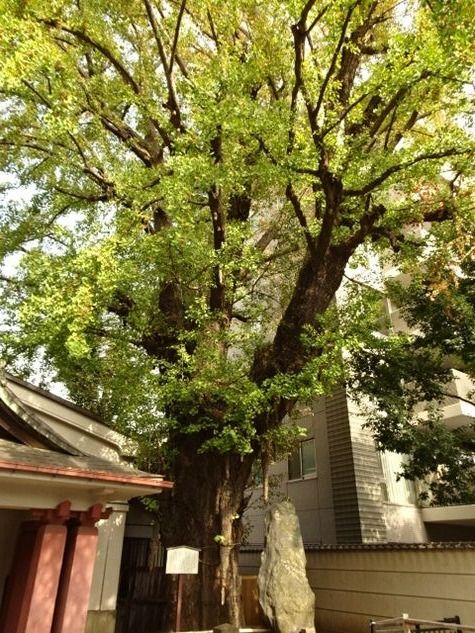

『品川寺のイチョウ』。

樹齢600年のイチョウの大木は品川区の天然記念物に指定。

幹回り5.35m、樹高25m。

神変大菩薩像(しんぺんだいぼさつぞう)

役行者(えんのぎょうじゃ)。飛鳥時代から奈良時代の呪術者(じゅじゅつしゃ)で、

本名は役小角(えんのおづぬ)。日本の山岳宗教である修験道(しゅげんどう)の開祖とされる。

山野を駆け巡って御修行されたことに由来し、足腰の弱い方を救って下さると。

弘法大師像。

弁天堂(べんてんどう)。

弁財天像を安置。

金生七福神(かのうしちふくじん)。

右に弁財天、左に毘沙門天。

稲荷堂のすぐ横にある梵鐘。

この梵鐘は明暦3年(1657年)9月18日の銘がある梵鐘(国の重要美術品)で、

4代将軍・徳川家綱の寄進とされ、パリ万博に出品する名目でヨーロッパに渡った

1867年以降一度行方不明となり、それがなんとジュネーブにあるアリアナ美術館に

所蔵されていたと。徳川3代の将軍、徳川家康、徳川秀忠、徳川家光の供養のために、

弘尊上人の発願で京・三条の鋳物師(いものし)・大西五郎左衛門(おおにしごろうざえもん)

が鋳造したもの。

品川寺の隣に

しながわ百景:『海雲寺(かいうんじ)と千躰荒神(せんたいこうじん)。』

右手に『海雲寺』山門。

山門前には「開運 千躰荒神王霊場」と刻まれた石碑が。

山門の屋根の上で、獅子が逆立ちしていた。

『平蔵地蔵』

平蔵は鈴ヶ森刑場の番人で、 2

人の仲間と交代で乞食をしていたが、 1860

年頃の或る日

大金が入った財布を拾い、正直に持ち主の仙台藩士に届けたところ、仲間の乞食に

仲間外れにされ凍死したため、藩士が平蔵を悼んで建てたものである。

当初青物横丁にあったが、 1900

年(明治 33

年) 10

月京急本線建設に伴い当寺に移された。

そしてその後ろには『荒神像(こうじんぞう)』が。

電燈講が昭和二年(1927)に建立。

鐘楼。

『烏瑟沙摩明王(うすさまみょうおう)』。

「烏枢沙摩明王」とは、大乗仏教、金剛乗仏教(密教)における尊格「明王」の一人。

人間界と仏の世界を隔てる天界の「火生三昧」(かしょうざんまい)と呼ばれる炎の世界に住し、

人間界の煩悩が仏の世界へ波及しないよう聖なる炎によって煩悩や欲望を焼き尽くす反面、

仏の教えを素直に信じない民衆を何としても救わんとする慈悲の怒りを以て人々を

目覚めさせようとする明王の一尊であり、天台宗に伝承される密教(台密)においては、

明王の中でも特に中心的役割を果たす五大明王の一尊に数えられると。

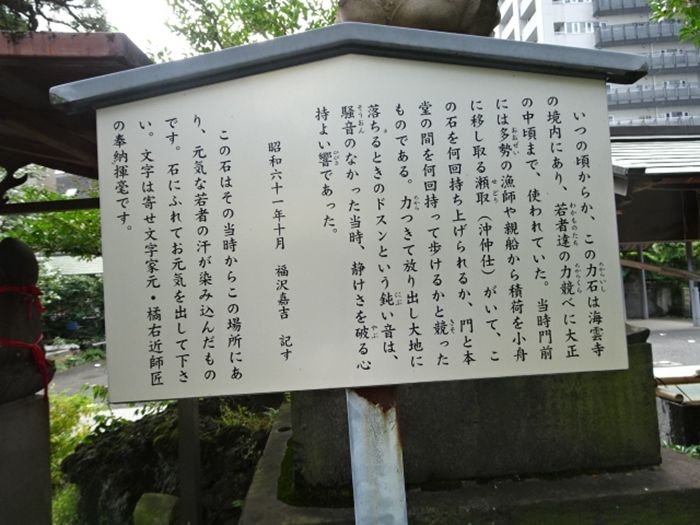

『力石』。

「いつの頃からか、この力石は海雲寺の境内にあり、若者達の力競べ(ちからくらべ)に

大正の中頃まで、使われていた。当時門前には大勢の漁師や親船から積み荷を小舟に写し取る

瀬取(せどり)(沖仲仕)がいて、この石をを何個持ち上げられるか、もと本堂の間を

何回持って歩けるかと競ったものである。力つきて放り出した大地に落ちるときの

ドスンという鈍い音は、騒音のなかった当時、静けさを破る心地よい響きであった。」と。

「この石はその当時からこの場所にあり、元気な若者の汗が染み込んだものです。

石にふれてお元気を出してください。文字は寄せ文字家元・立花右近師匠の奉納揮毫です。」とも。

千躰荒神堂。

海雲寺は、頂いた略縁起によると、建長3年(1251)僧不山によって開基。

当初は臨済宗で庵瑞林(あんずいりん)といい、海晏寺境内にあった。

慶長元年(1596)海晏寺五世の分外祖耕大和尚を開山として曹洞宗に改められ、

寛文元年(1661)に寺号を改め「海雲寺」となった。…とある。

鎮守として千躰三宝大荒神王を祀っており、こちらの方が有名で、春秋の大祭時には

露店が軒を連ね大いに賑わうのだそうだ。

千躰荒神堂の天井の纏の羽目板。

海雲寺は「火除け」の祈願寺。堂の天井の纏の羽目板とか随所に火除けに関するものが。

千躰三宝大荒神王。

『荒神王』と書かれた扁額。

『えんの行者』像。

近くのパン屋で買ったカレーパンを千躰荒神堂の前にあった木造ベンチで楽しむ。

荒神王は台所やかまどの神様。本質的には火の神で火災除けの神。

『筆塚 』。

橘右近揮毫のもの。

『十四番 千躰荒神 南そして右 青物横丁 ジュネーヴ平和通り』石柱。

『ジュネーヴ平和通り』は品川寺の梵鐘(ぼんしょう)を通じて品川区と友好都市提携を結んだ

ジュネーヴ市(スイス)から、"Avenue de la Paix"(フランス語で「平和通り」)の標識が送られた。

この通りは都道だが、同市と交流のある地元の方々の要望により名付けられたと。

・・・ その2

・・・に戻る

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12