PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

環七美原通り交差点を渡り大森海岸方面に進む。

寛文9(1669)年創業の海苔問屋・「海苔の松屋」が交差点の角に。

小売りも可能なこちらは、江戸時代初期創業の大森最古の店。

佐賀県有明産のみを扱っていると。

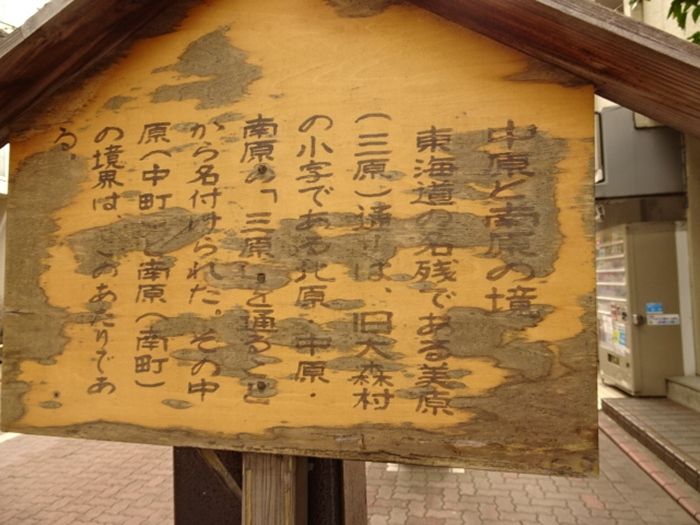

『旧東海道 大田区内の旧東海道のうち南・中・北原をまとめ三原通りと呼ぶ。』

と書かれた石柱。

『中原と南原の境』の立て札。

ここからが中原(仲町商店街)になるようです。

仲町商店街を進む。

『徳浄寺』。

浄土真宗本願寺派の寺。本尊は阿弥陀如来。

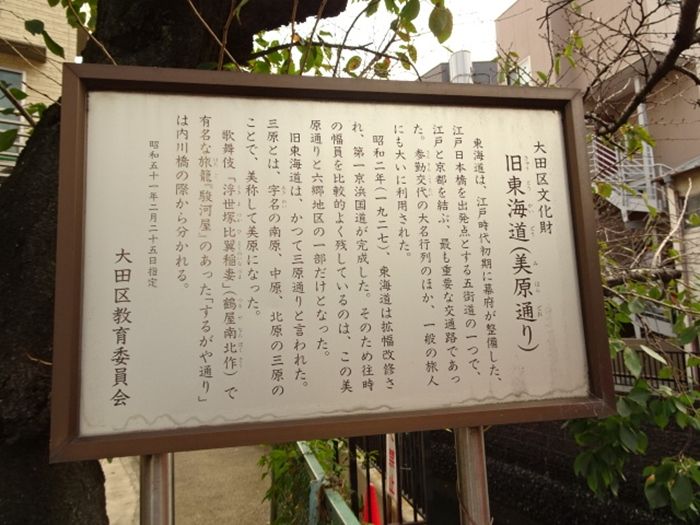

『旧東海道(美原通り)』。

かつて海苔の生産地として栄え、現在も多くの海苔問屋があり、街の至る所に昔の面影を

残している約450mに渡る「美原通り(みはらどおり)」。

美原通りは、江戸時代に徳川家康が人馬と情報の往来幹線として整備された旧東海道の一部で、

当時の道幅が残る区内で唯一の場所であると。

商店街には、2つの商店会がある。

平和島駅側から商店街に入ると「美原通り 仲町商店会」と書かれている提燈風の照明が(写真左)。

商店街の真ん中辺りから平和の森公園側の交番辺りまで「大森本町 ミハラ通り北商店会」と

書かかれた提燈風の照明(写真右)。

『内川案内板』

東邦医大通りが架かる富士見橋の先には、内川を紹介する案内板が設置され

ており、内川の流れや、そこに棲む鳥や魚類などが記載されていた。

『馬込や山王の木原山にみなもとを持つ内川は、大森町の山谷通りと、東邦医大通りの交差する

大森西四丁目のバス停近くでいっしょになっていました。このあたりの内川は水の量が多く、

流れが速かったので「ドンドン川」とか「ドンドン引き」と言われていました。

今の大森四丁目のバス停あたりにとよをかけ、諏訪神社や浅間神社のある大森西二丁目側に

水を送ったのでかけどよのあったこのあたりをとよ口と呼んでいました。

現在の大森西四丁目10-11-12番の交差点付近には”せき”が作られていました。

”せき”と言っても、高さ3メートル、はば30センチくらいの石の水門が取りつけられた

だけのものです。

内川は米作りにはむかない水でしたから、この”せき”には、呑川から六郷用水が引いてきて

ありました。”せき”の水門はふだんは開けてあり。用水が川底の低い内川にどんどん流れ落ちる

ようになっていました。

内川には二つせきがあったので、六郷用水の入ってくる「とよ口」の”せき”を「入り」と言いました。

”せき”と”かけどよ”の間には水車小屋があり、昼も夜も大切な水がむだに使われないように見守ったり、水門を開けたり閉めたりして、水の調節をしていました。

そして米作りのために、水が必要な5月から9月まで水門は閉められます。

内川に流れ落ちなくなった用水は、この”かけどよ”を通って。大森のあちらこちらの

田んぼにゆきわたるようにしてありました。

この”せき”は、東京湾からの海水があげ潮になったときに、「とよ口」に流れこまないように

つくられたものです。水門を閉めると、川の落差が3メートルにもなり、はめ板の上から水が

滝のように流れ落ちていました。

大正7年大森海岸に水道会社ができましたが、水道が大森の家庭に広くゆきわたったのは、

大正12年ころです。それまで私たちの町では、水屋さんから買ったり、自分たちで汲んだりして、

内川の水を飲み水として利用していました。

9月半ばになって水門が開かれると、子どもたちはいっせいに川に飛びこみ、コイやフナ、

ナマズなどを手づかみでバケツいっぱいに取りました。

水泳もこのせきで覚えた人が多く、この”せき”は当時、大森町周辺の少年たちにとって楽しい

遊び場でした。』と。

内川橋から内川を見る。

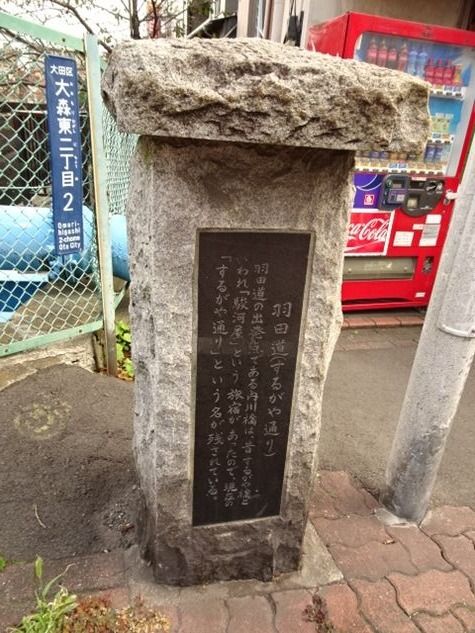

羽田道(するがや通り)の碑石。

内川が旧東海道・美原通りと交差するところに「するがや橋」(内川橋)はある。

記念の銘板には、『羽田道(するがや通り)、羽田道の出発点である内川橋は、

昔するがや橋といわれ「駿河屋」という旅宿があったので、現在の「するがや通り」と

いう名が残されている。』と記載されていた。

橋を渡り左側に入る道が「羽田道(するがや通り)」である。

この道は平間寺(川崎大師)に参拝するため、羽田や大師の渡しに向かう道である。

「するがや橋」(内川橋)を振り返る。

『貴菅神社』。

創建の年代は不詳。江戸時代、大森村のうち本宿の鎮守であった。

1909(明治42)年7月、東海道をはさんで真向かいに祀られていた菅原神社を合祀している。

大正時代、1號國道(現・国道15号、第一京浜)の交通量増大に伴う改修が行われた影響で、

東海道沿いから遷座した。

当社の正式な社号は「貴舩神社」だが、昭和に入り「貴菅神社」「貴菅さん」と

俗称されるようになったという。

1945(昭和20)年4月の空襲により社殿・末社・社務所などが灰燼に帰してしまう。

終戦後、1952(昭和27)年に社殿が再建、1965(昭和40)年には末社も復興を果たした。

第一京浜の拡幅予定に伴い、2014(平成25)年に社地が西側の京急線寄りに遷され、

社殿も修築されている。

梅屋敷入口。

そして『聖蹟蒲田梅屋敷公園』入口。

大田区蒲田にある和風庭園である。その名の通り多くの梅が植えられている。

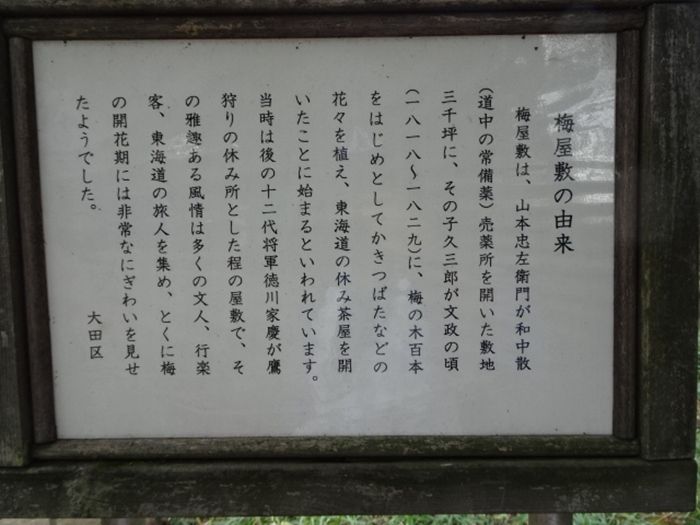

『梅屋敷の由来』

江戸時代に薬屋を営んでいた山本久三郎が、文政年間に梅を始めとする多くの木を植え、

茶屋を開いたことが起源とされる。

『忠魂碑』。

文字は「元帥伯爵 東郷平八郎」が書いたものであると。

『戦没記念』碑。

『相撲土俵』

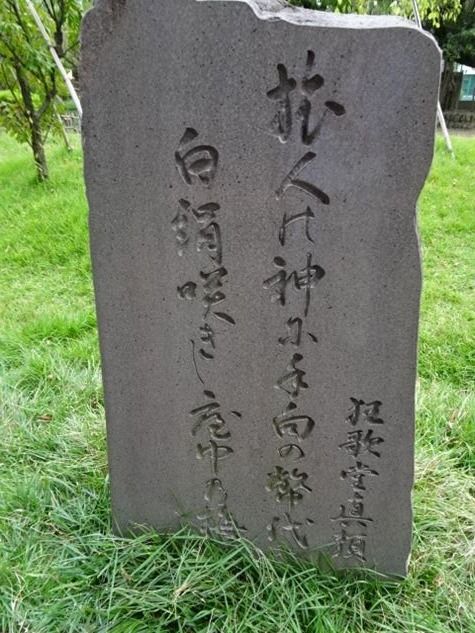

『狂歌堂真顔(きょうかどうまがお)の歌碑(復元)』

昔、梅屋敷の園内には数多くの碑石があったと。

「旅人の 神に手向の 幣代や 白絹咲し 庭中の梅」

『梅路、梅志の句碑』。

「しら梅の梢や月の高みくら 七十五歳梅路」

「松竹は表にうらハ梅の春 六十五歳梅志」

「弘化三年のとしきく月 梅家女誌」

とある。梅志とは久蔵の妻のことであろう。

二人の墓は蒲田の妙典寺にあるという。

『山本久蔵の句碑』

天保五年(1834年)の建立で

「神酒ささぐ間に鶯の初音かな 麦住亭梅久」

と刻まれていた。

奥には『あやめ園』が。

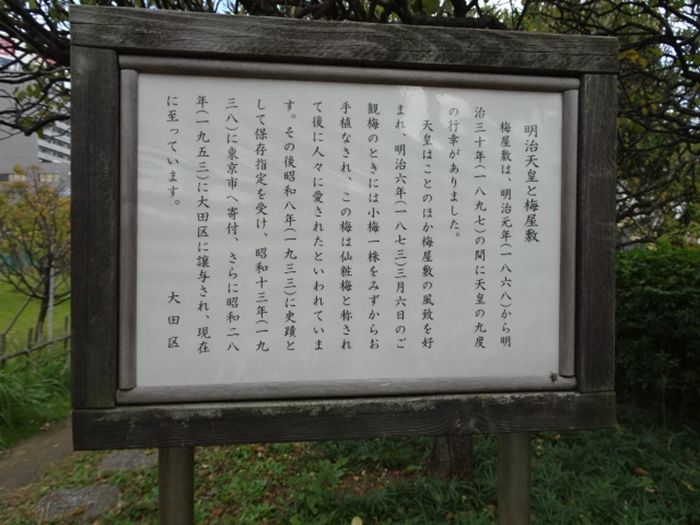

『明治天皇と梅屋敷』説明板。

梅屋敷の花は明治天皇も愛でられ、1868年から1897年にかけて9回もここを

訪問されたと。

1873年3月6日の観梅の際、小梅一株を自らお手植えになりこの梅は「仙粧梅」と称されたとか。

とくに明治6年3月6日の観梅のおりには自ら梅の木をお手植えされたとのこと。

この梅は後に「仙粧梅」と呼ばれて、庶民にも親しまれたらしい。

そんな由緒もあり、梅屋敷は昭和8年に史蹟に指定され、昭和28年、大田区に譲与された。

ゆえに、正式には「大田区立聖蹟蒲田梅屋敷公園」という。

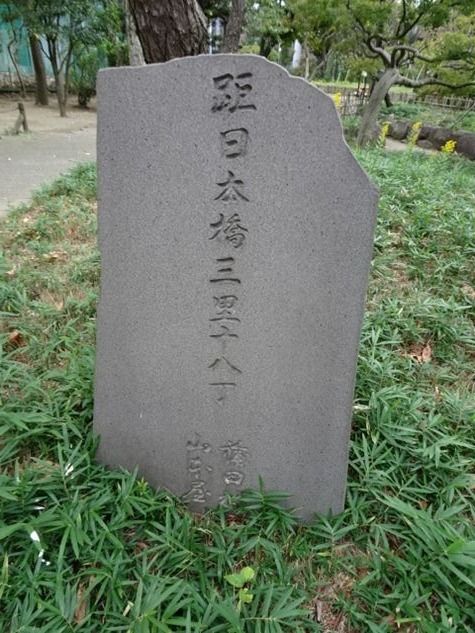

『里程標(復元)』

「距日本橋三里十八丁」「蒲田村山本屋」と刻まれていたとのこと。

伊藤博文や木戸孝允が梅屋敷で新年の宴会を開いた時、二人が合作した絵の中にも、

その里程標は描かれていたという。

残念ながら、里程標は戦後失われてしまったと。

園内にはかつて多数のこうした石碑があったらしいが、戦後の混乱期にほとんどが

失われてしまった。

今はそれらしく整備がなされてはいるものの、当時の風景とはまるで違うのだろう。

梅屋敷を後にし更に進む。

『日本橋から15km』。

右手に京急蒲田駅が見えて来た。

呑川にかかる夫婦橋を渡る。

呑川(のみかわ、のみがわ)。

『京急蒲田駅』。

高架になった京急線。

ここにかつて存在した踏切があったのだ。

この第一京浜という交通量の多い道路をぶった切る踏切。

その踏切は、毎年行われる箱根駅伝の際には、出場選手が通過するために遮断時間を

短縮するという、ことまで行われていたほどかなりネックとなっていた踏切だったのだ。

高速のジャンクションの如し。

ネットで検索したら、この光景を「蒲田ジャンクション」と命名している人もいたのだ。

『寳珠院』山門が右手奥に。

寳珠院本堂。

真言宗智山派寺院の宝珠院は、御幡山建長寺と号す。

創建年代は不詳だが、戦国時代には既に創建されていたと伝えられる。

もと宝幢院末で、六郷神社の別当寺を務めていた。

玉川八十八ヶ所霊場 85

番、東海三十三観音霊場 27

番。

・・・ その5

・・・に戻る

・・・

つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12