PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

六郷橋北詰の交差点を過ぎると、前方に第1京浜・六郷橋への導入路が見えて来た。

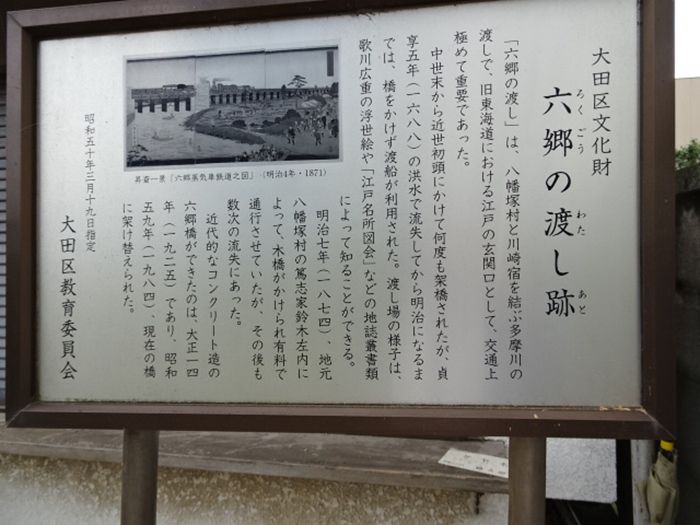

『六郷の渡し跡』の説明板。

慶長5年徳川家康は、六郷川に六郷大橋を架けられ、以来修復やかけ直しが行われた。

元禄元年7月の大洪水で六郷大橋は流され、幕府は架橋をやめ、明治に至るまで船渡しとなった。

当初渡船は、江戸の町人が請け負っていたが、宝永6年3月川崎宿が請け負うことになり、

それによる渡船収入が宿の財政を大きく支えた。

現在では、川崎側に渡船跡の碑と、明治天皇六郷渡御碑が建ち、欄干に渡船のモニュメントが。

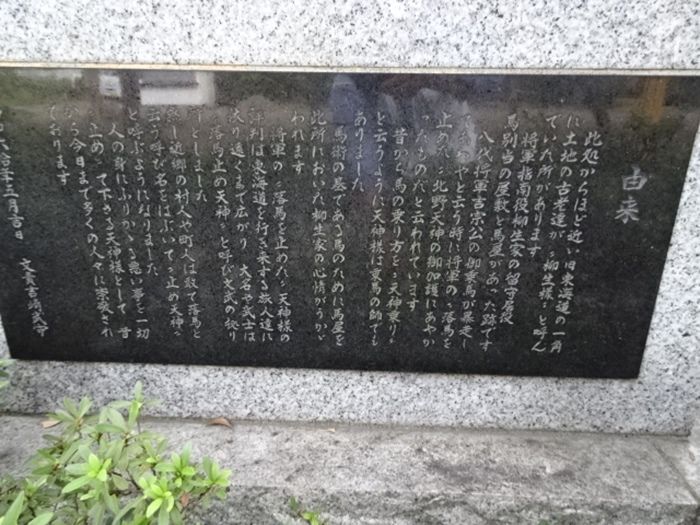

『止め天神』を訪ねる。

北野神社(きたのじんじゃ、正式社号は北野天神(きたのてんじん))は、

東京都大田区仲六郷にある神社(天満宮)である。「落馬止め天神」「止め天神」と

称されるほか、地名から仲六郷北野神社とも呼ばれる。

2017

年時点では六郷神社の兼務社。

境内には本殿、神楽殿が各一棟。

1945

年 4

月 15

日の空襲により社殿が焼失し、 1684

年(貞享元年)の寄進による

手水石が往時を伝える。 1983

年(昭和 58

年)再興。

『落馬止め天神』と刻まれた石碑。

江戸幕府第 8

代将軍徳川吉宗の乗馬が暴走した際に落馬を止めたことから、

東海道を往来する武士から「落馬止め天神」と称されるに至り、この加護にあやかり

将軍指南役の柳生家留守居役が近くに屋敷を構えた。農民や町民は「止め天神」とのみ

呼んだという。

天満宮本来の学問のみならず、災いや痛みを止め、「落ちない」ことを祈願する者の

参拝を受ける。毎月 25

日を縁日とし、この日には、木馬にまたがり祈願する江戸時代から

伝わる神事が執り行われているとのこと。

狛犬。

右が子抱きで阿形。

狛犬。

左が鞠を抱え吽形。

本堂。

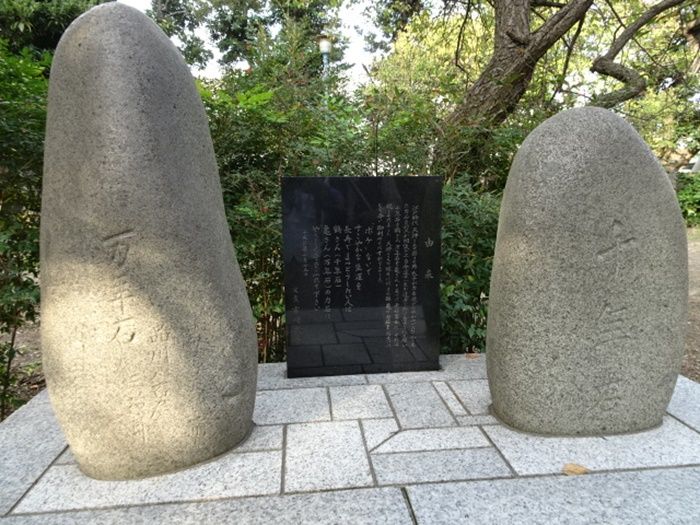

『鶴亀の石』。

左は「亀は万年」、右は「鶴は千年」である。 もとは力自慢の持ち上げる「力石」で、

多くの神社にある。江戸期の行楽が賑わうと共に参拝を楽しませる目的で、

縁起のいい石として追加され、安置されたと。

六郷橋を都内側の六郷土手から。

東京都大田区東六郷と神奈川県川崎市川崎区本町との境の多摩川に架かる、

長さ443.7m、幅34.4mの、国道15号(第一京浜国道)が通る橋。

六郷橋は、千住大橋、両国橋とともに、江戸の三大橋。

多摩川の川崎側にある、左から興和川崎西口ビル、川崎テックセンター、川崎東芝ビル。

六郷橋を渡る。比較的交通量は少なかった。

河川敷の多摩川六郷橋緑地野球場。

その先には産業道路に架かる大師橋の姿が。

箱根駅伝の1区の17.6km地点。

近年、各選手が牽制しあいスローペースの展開になることが多く、六郷橋までは集団走が続く。

六郷橋の下りからラスト3キロのスプリントレースになるのだ。

そして六郷橋を渡ると神奈川県川崎市に入る。

県境は多摩川をクネクネと。

脇道が旧東海道。

欄干に渡船のモニュメントが。

六郷橋の厄除け『厄除川崎大師』。

六郷橋を川崎側から振り返る。

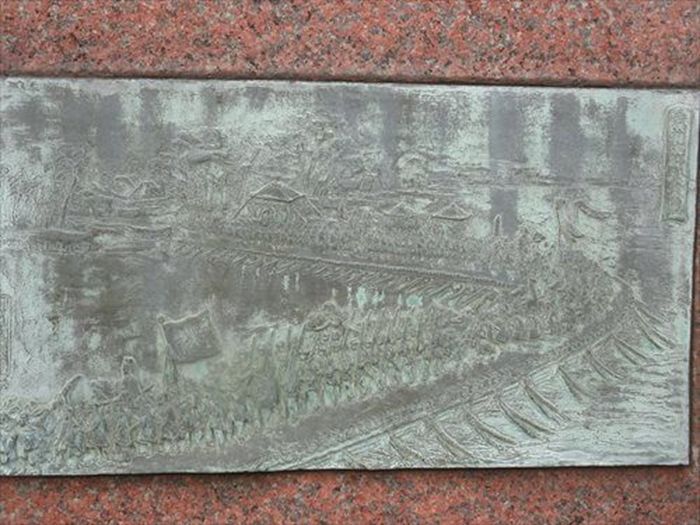

渡詰の袂に『明治天皇六郷渡御碑』。

明治以降も街道の要所として利用され明治元(1868)年、明治天皇が東下の際に、

船橋を渡ったことを記念する碑が立っていた。

明治天皇が御幸された際にまだ多摩川に架橋されておらず、川の中に23艘もの舟を並べて

橋のように渡してその上を渡った時の模様が描かれていた。

裏側には説明文が。

六郷橋の川崎側たもと。

『史跡 東海道川崎宿・六郷の渡し』の歴史が書かれていた。

道路下を潜り進んで行くと右手に『万年屋跡(まんねんやあと)』が。

万年屋は、江戸時代、東海道川崎宿にあった掛茶屋。

旅人のほかに、厄年の男女が川崎大師参詣の途中に多数、立ち寄ったので、とくに繁昌した。

『江戸名所図会』には、挿図のみが掲載され、記事がないが、当時は説明を要しないほど

知名度の高い旅館兼茶屋であった。奈良茶飯が名物であったとのこと。

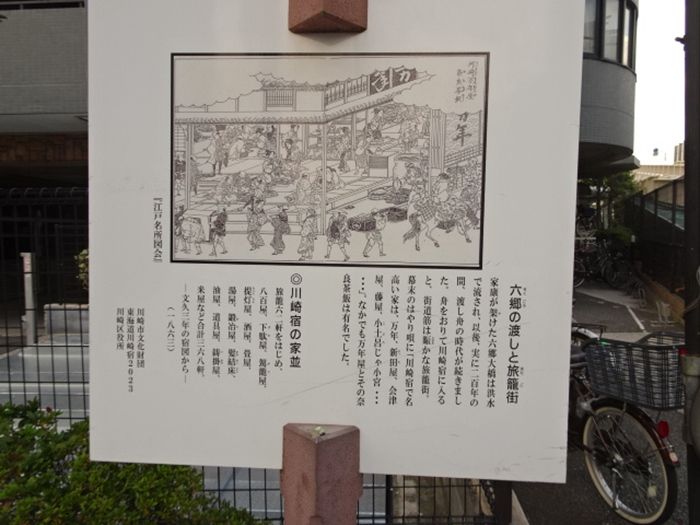

『六郷の渡しと旅籠街』。

「家康が架けた六郷大橋は洪水で流され、以後、実に二百年の間、渡し舟の時代が

続きました。舟を降りて川崎宿に入ると、街道筋は賑やかな旅籠町。幕末のはやり唄に

「川崎宿で名高い家は、万年、新田屋、会津屋、藤屋、小土呂じゃ小宮・・・・・・」。

なかでも万年屋とその奈良茶飯は有名でした。 」と。

『川崎宿の家並 』

「旅籠六二軒をはじめ、八百屋、下駄屋、駕籠屋、提灯屋、酒屋、畳屋、湯屋、

鍛冶屋、髪結床、油屋、道具屋、鋳掛屋、米屋など合計三六八軒、 文久三年の宿図から 」と

旧東海道の石柱を発見。

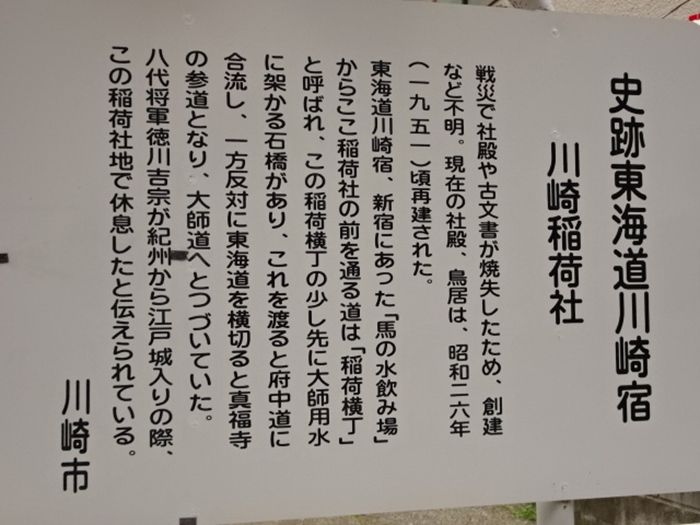

『川崎稲荷社』を訪ねる。

戦災により創建は不明だが、徳川吉宗が江戸城入りの際、社地で休息したと言われている。

現在のものは昭和26年(1951)に再建。

川崎新宿の「馬の水飲み場」から稲荷前を通る道は稲荷横丁と呼ばれ、大師用水の先で

府中道に合流する。

東に向かうと東海道を越えて真福寺の参道に至り、更に大師道に続いていた。

『真福寺』。

瑠璃光山金剛院と号す。真福寺の創建年代等は不詳ながら、当寺の薬師如来は、

聖武天皇孝謙天皇二代の守護佛として崇敬を受けたものでその後ほどなく一寺となったと。

法印覚眼が至徳元年( 1384

)に再興、栄誉(元禄 12

年 1699

寂)が中興したといいます。

東海三十三観音霊場 34

番、玉川八十八ヶ所霊場 13

番、東国八十八ヵ所霊場2番。

庚申塔(附 石造鉢形香炉)が右手に、左手に弘法大師修業像。

左手に本堂。

そして『稲毛神社』へ。

脇の入口から境内に。

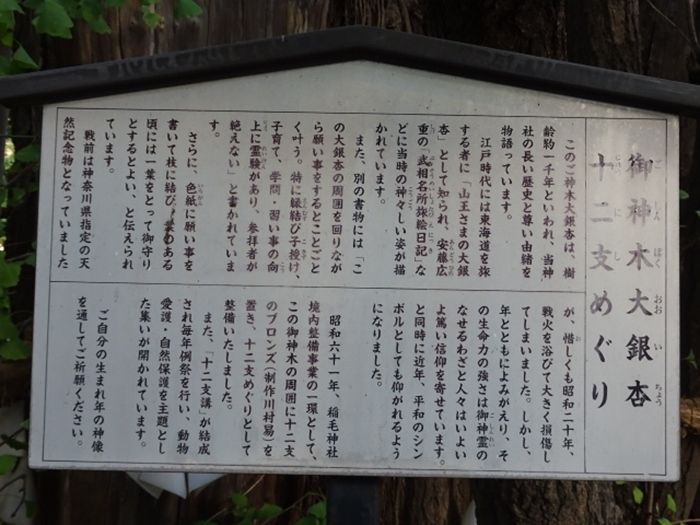

樹齢1千年以上と言われている大銀杏は、江戸時代には東海道を旅する者たちに

「山王様の大銀杏」として知られ、安藤広重の『武相名所旅絵日記』などにも

描かれているとのこと。

大銀杏の周囲には、十二支のブロンズ像が配されていた。

自分の干支の柱から順に回って行くのが、「十二支めぐり」として知られる。

『十二支巡りの碑』。

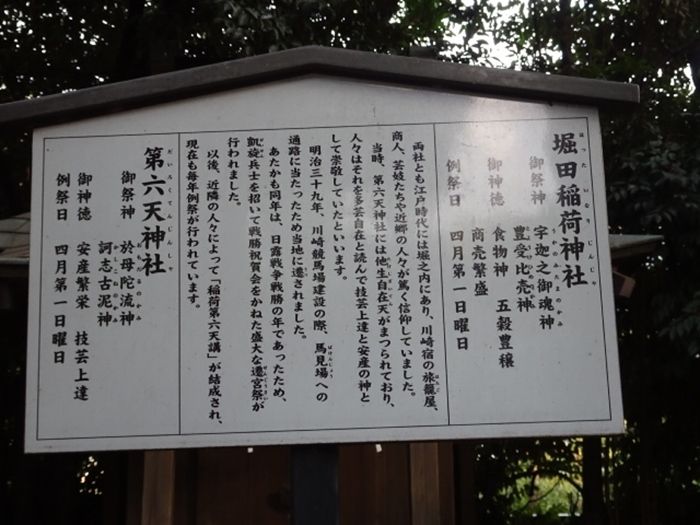

『第六天大明神』。

『堀田稲荷神社』と『第六天神社』説明板。

境内には明治の初めに神仏分離された時に寄せ集められた末社が多数存在。

石の鳥居と拝殿。

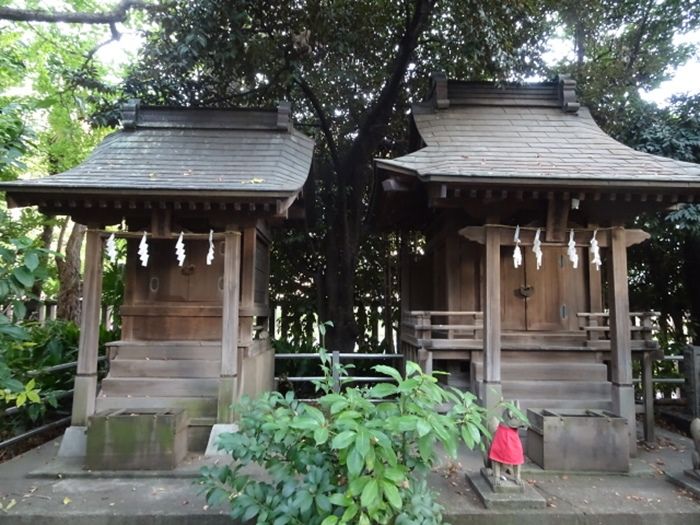

子(ねの)神社(左))と大鷲(おおとり)神社。

こちらが正式な入口。

神社境内では『第66回 川崎菊花大会』が開催されていた。

懸崖の開花はこれから。

福助作り。

三本仕立て。

『旧六郷橋親柱』。

洪水の度に修復や架け直しが繰り返されたが、貞享5(1688)年の大洪水による橋の流失を

機に江戸幕府は橋を架けることを断念し、明治に入るまで渡し船による渡河が続いた。

明治7(1874)年に左内橋、明治16(1883)年に六郷橋が架けられたが、いずれも大洪水で流失。

その後、近代化が進む時代に即応した陸上輸送の強化を目的に、大正14(1925)年、

タイドアーチ型(アーチの両端を真っ直ぐな部材〔タイ〕でつないだもの)の「旧六郷橋」が

国道15号のランドマークとして活躍し、川崎の発展を支えた。

この親柱は、同橋の川崎側に置かれ道行く人に親しまれてきたもので、平成14(2002)年11月に

川崎商工会議所・国・市・地域住民の協力の下、川崎区の稲毛公園内に移設され公開されていた。

更に京急川崎駅方面に進む。

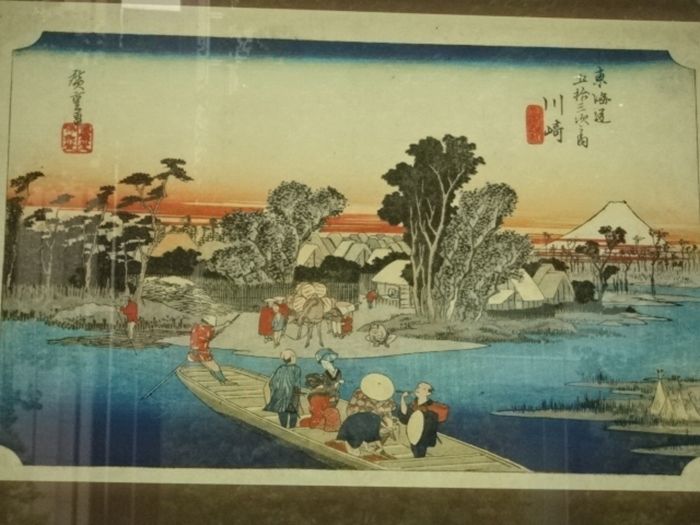

『東海道五拾三次 川崎』。

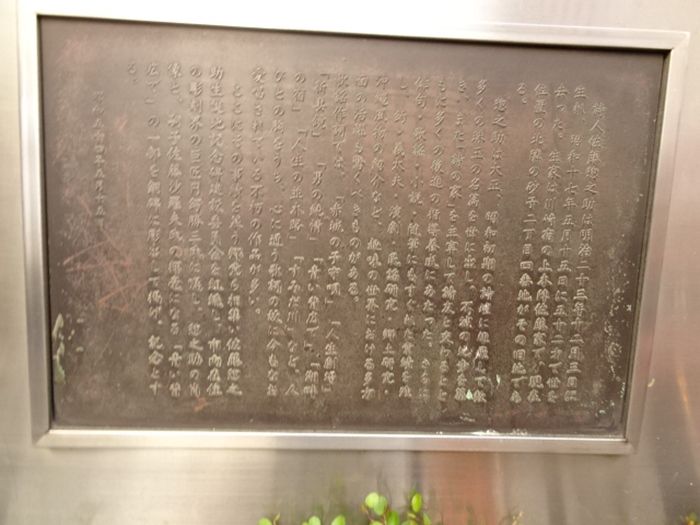

『佐藤本陣跡・佐藤惣之助生誕の地』。

川崎宿にあった三つの本陣(大名や公家専用の大旅館)の一つ。別名、惣左衛門本陣といわれ、

門構え、玄関付、 181

坪の建物だった。幕末には 14

代将軍徳川家茂が、京に上る際に宿泊した

ことでも知られる。平成 19(2007)

年に佐藤本陣跡の解説板が設置された。

大正時代に活躍した詩人で歌謡曲の作詞家としても有名な佐藤惣之助は、代々本陣職を務めてきた

佐藤家の生まれ。本陣跡の向かい側、川崎信用金庫本店前には昭和 54

年 (1979)

に生誕の地記念碑が

建てられ、円鍔勝三氏による彫像と嗣子・佐藤沙羅夫氏による揮毫の『青い背広で』の詩が刻まれる。

川崎市の下水道マンホール。

商店街アーケード・銀柳街(ぎんりゅうがい)。

この商店街は、失業者の再雇用を目的に「古川」という川を埋め立てて作られた商店街で、

当時は名前は存在しなかった。

1945 年の米軍による空襲で、川崎市街地は大打撃を受けた。

戦後間もない 1946 年( 1947 年とする説もある)、地元の人たちによって荒廃したこの場所に

柳が数本植えられた。それを見た商店街の人々は、空襲の苦しみに耐えながらも生活をしている

自分達と、大雪にも負けない柳とを重ねた。その柳に、深く美しい光を意味する銀を合わせ、

この商店街を「銀柳街」と名付けたと。

駅前納骨堂 眞應殿前には可愛らしい地蔵様の姿も。

・・・ その6 ・・・に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12