PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

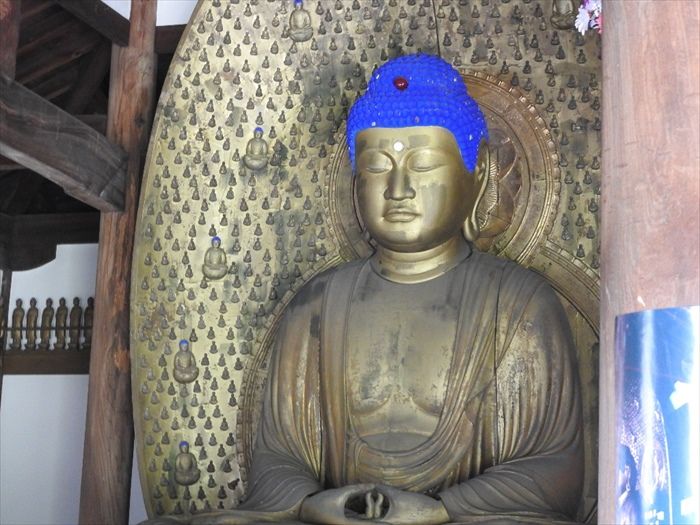

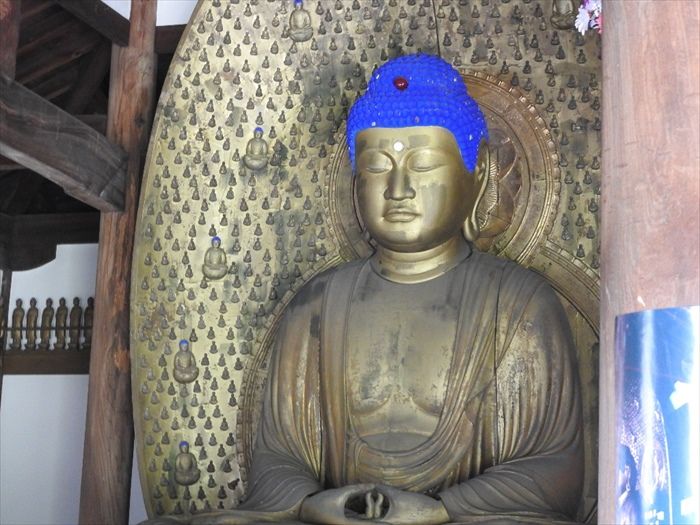

九品仏浄真寺 中央の三仏堂(阿弥陀堂)

本堂の対面に3つの阿弥陀堂があり、それぞれに3体合計9体の阿弥陀如来像が

安置されています。

元禄11〜12年に建立された三仏堂は、安政・大正の地震で被害を受け、

その都度修復をしたが、昭和58年に大修復工事が行われ、創建当時の姿を取り戻した。

3つの御堂の9体はそれぞれ、上品上生(じょうぼんじょうしょう)、上品中生、上品下生、

中品上生、中品中生、中品下生、下品上生、下品中生、下品下生を表し、これをあわせて

九品(あるいは九品往生)といい、この九品の仏から通称「九品仏」と呼ばれている。

このような九体阿弥陀は、他に京都の浄瑠璃寺にしかないそうです。

(げぼんあみだどう) 。

下品上生、下品中生、下品下生と書かれたそれぞれの扁額が。

下品仏(げぼんぶつ)三体。

下品仏は右手が胸の前、左手が膝の上の来迎印。

来迎印は右手を上げて左手を下げてともに手の平を前に向け、それぞれの手の

親指と人差し指(または中指、薬指)で輪を作る。

信者の臨終に際して、阿弥陀如来が西方極楽浄土から迎えに来る時の印相であると。

右手の人差し指を曲げた中央の「下品上生」仏。

阿弥陀如来の九品来迎印。

阿弥陀如来が西方極楽浄土から臨終の人を迎えに来るのに、人の段階によって印が異なるとされ、

上品上生(じょうぼんじょうしょう)から下品下生(げぼんげしょう)までの九つの印がある。

下記はネットから。

人差指 中指 薬指

向かって左側には薬指を曲げた「下品下生」仏。

向かって右側には中指を曲げた「下品中生」仏。

本堂への道。

本堂と三仏堂(阿弥陀堂)の間の庭の紅葉。

真ん中の堂が上品阿弥陀堂。

上品上生仏。

両手の手のひらを上にして腹前(膝上)で上下に重ね合わせた形である。

上品下生仏。

阿弥陀如来の定印は密教では法界定印とされるが、浄土教などでの場合は同じように

両手を重ねて親指と人差し指(または中指、薬指)で輪を作るものもある。

阿弥陀如来の印相には沢山のバリエーションがあると。

上品中生仏。

阿育王塔(あしょかおうとう)。

阿育王は、紀元前三世紀のインドの王で、仏教を国教とし、慈悲の教により国民を臨(のぞ)み、

その恩徳国内に満ちたという。日本様式の塔。天保年間(1831~45)のもの

右側の堂が中品阿弥陀堂。

中品上生仏。

中品は両手が胸の前にあります。(説法印)

説法印は両手を胸の高さまで上げ、親指と人差し指(または中指、薬指)で輪を作る。

日本での作例としては、京都・広隆寺講堂本尊像、法華寺像などがあるが、比較的珍しい印相。

当麻曼荼羅の中尊像もこの印相であると。

中品下生仏は修復工事中でいらっしゃらなかった。

3ヶ年の修繕の旅に出ているのだ。

入口の総門には2014年~2034年の20年間で「平成九品佛大修繕事業」大勧進が

行われている旨の巨大な立札が置かれていたのであった。

中品中生仏は友の中品下生仏がいないため、チョット淋しそう。

左に「開山廟」の説明板と中央に「一者女人泰産供養塔」。

『開山歴代上人御廟』。

『開山歴代上人御廟』入口付近の見事な紅葉。

本堂に向かって歩く。

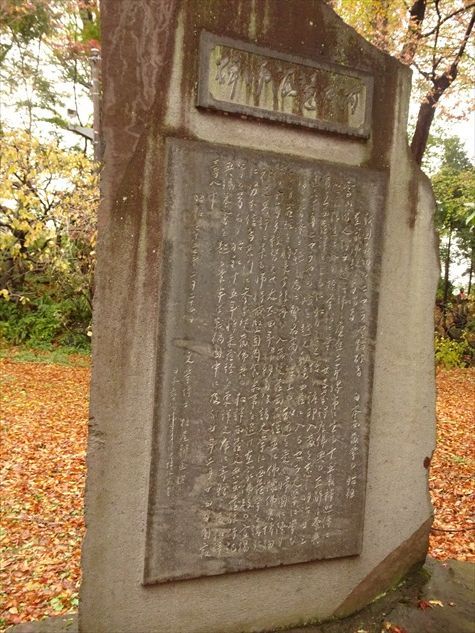

河口慧海師碑。

慧海の13回忌に際して門弟・親戚等が建立したと。

「和」と刻まれた球状の石碑。

平和の塔(へいわのとう)であると。

台座には「超世無倫(ちょうせむりん=世に並ぶ者がない)」と刻まれていた。

昭和四十年(1965)建立と。

紅葉に緑も交じりこれも絶景。

本堂前の花供養塔。

母の日が終わった5月第3日曜日に、ここ浄真寺で花供養が行われると。

戦後から長く続く法要で、お花屋さんの有志が1年間お花にお世話になった、

花の生命を使わせて商売をさせて頂いたことへのご供養であると。

本堂手前の紅葉にも緑が。

本堂横の紅葉。

九品仏浄真寺 本堂

本尊は釈迦如来坐像。

浄真寺の地は、もともとは世田谷吉良氏系の奥沢城であった。

小田原征伐後同城は廃城となったが、寛文5年(1675年)に当地の名主七左衛門が

寺地として貰い受け、延宝6年(1678年)、珂碩(かせき)が同地に浄真寺を開山した。

本堂には珂碩上人(かせきしょうにん)自作の本尊・釈迦牟尼如来坐像〔都有形文化財〕を安置。

龍護殿(りゅうごでん)とも呼ばれる本堂は、元禄十一年(1698)に三仏堂とともに完成。

本堂は、浄土(彼岸(ひがん))の世界を表す三仏堂に対し、西面して

穢土(えど:現世、此岸(しがん))を表しているのだと。

本堂から上品阿弥陀堂。

本堂右手の枯山水庭園。

本堂前の地蔵菩薩その先に下品阿弥陀堂が。

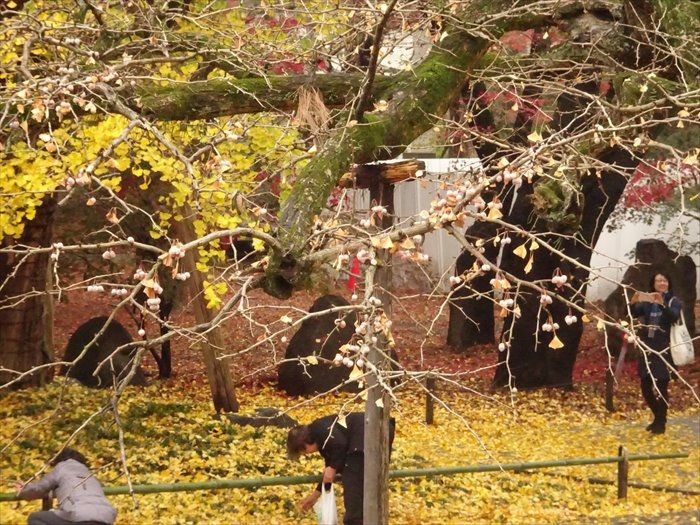

銀杏の木の」葉はおちているが銀杏がまだ落ちずに。

本堂前の地蔵菩薩。

仏の足跡をかたどった仏足石。

本堂を銀杏の樹の前から振り返る。

天然記念物にもなっている境内の巨大なイチョウの樹の脇に一つの歌碑が

『掃きよせて 落ち葉焚く間も 銀杏の樹 やまずしこぼす 黄なるその葉を』

植松壽樹歌碑(うえまつひさきかひ)であると。

大正昭和期の歌人。歌誌『沃野(よくや)』を創刊・主宰した。墓所はここ浄真寺。

幹周:4. 4m、樹高:17. 9mであると。

『東京都天然記念物 九品仏のイチョウ』 。

まだ頑張って銀杏(ぎんなん)を拾っているオバチャン二人。

・・・ つづく ・・・

本堂の対面に3つの阿弥陀堂があり、それぞれに3体合計9体の阿弥陀如来像が

安置されています。

元禄11〜12年に建立された三仏堂は、安政・大正の地震で被害を受け、

その都度修復をしたが、昭和58年に大修復工事が行われ、創建当時の姿を取り戻した。

3つの御堂の9体はそれぞれ、上品上生(じょうぼんじょうしょう)、上品中生、上品下生、

中品上生、中品中生、中品下生、下品上生、下品中生、下品下生を表し、これをあわせて

九品(あるいは九品往生)といい、この九品の仏から通称「九品仏」と呼ばれている。

このような九体阿弥陀は、他に京都の浄瑠璃寺にしかないそうです。

(げぼんあみだどう) 。

下品上生、下品中生、下品下生と書かれたそれぞれの扁額が。

下品仏(げぼんぶつ)三体。

下品仏は右手が胸の前、左手が膝の上の来迎印。

来迎印は右手を上げて左手を下げてともに手の平を前に向け、それぞれの手の

親指と人差し指(または中指、薬指)で輪を作る。

信者の臨終に際して、阿弥陀如来が西方極楽浄土から迎えに来る時の印相であると。

右手の人差し指を曲げた中央の「下品上生」仏。

阿弥陀如来の九品来迎印。

阿弥陀如来が西方極楽浄土から臨終の人を迎えに来るのに、人の段階によって印が異なるとされ、

上品上生(じょうぼんじょうしょう)から下品下生(げぼんげしょう)までの九つの印がある。

下記はネットから。

人差指 中指 薬指

向かって左側には薬指を曲げた「下品下生」仏。

向かって右側には中指を曲げた「下品中生」仏。

本堂への道。

本堂と三仏堂(阿弥陀堂)の間の庭の紅葉。

真ん中の堂が上品阿弥陀堂。

上品上生仏。

両手の手のひらを上にして腹前(膝上)で上下に重ね合わせた形である。

上品下生仏。

阿弥陀如来の定印は密教では法界定印とされるが、浄土教などでの場合は同じように

両手を重ねて親指と人差し指(または中指、薬指)で輪を作るものもある。

阿弥陀如来の印相には沢山のバリエーションがあると。

上品中生仏。

阿育王塔(あしょかおうとう)。

阿育王は、紀元前三世紀のインドの王で、仏教を国教とし、慈悲の教により国民を臨(のぞ)み、

その恩徳国内に満ちたという。日本様式の塔。天保年間(1831~45)のもの

右側の堂が中品阿弥陀堂。

中品上生仏。

中品は両手が胸の前にあります。(説法印)

説法印は両手を胸の高さまで上げ、親指と人差し指(または中指、薬指)で輪を作る。

日本での作例としては、京都・広隆寺講堂本尊像、法華寺像などがあるが、比較的珍しい印相。

当麻曼荼羅の中尊像もこの印相であると。

中品下生仏は修復工事中でいらっしゃらなかった。

3ヶ年の修繕の旅に出ているのだ。

入口の総門には2014年~2034年の20年間で「平成九品佛大修繕事業」大勧進が

行われている旨の巨大な立札が置かれていたのであった。

中品中生仏は友の中品下生仏がいないため、チョット淋しそう。

左に「開山廟」の説明板と中央に「一者女人泰産供養塔」。

『開山歴代上人御廟』。

『開山歴代上人御廟』入口付近の見事な紅葉。

本堂に向かって歩く。

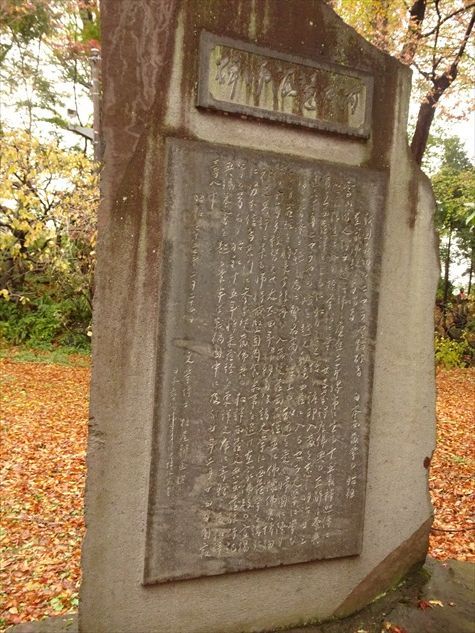

河口慧海師碑。

慧海の13回忌に際して門弟・親戚等が建立したと。

「和」と刻まれた球状の石碑。

平和の塔(へいわのとう)であると。

台座には「超世無倫(ちょうせむりん=世に並ぶ者がない)」と刻まれていた。

昭和四十年(1965)建立と。

紅葉に緑も交じりこれも絶景。

本堂前の花供養塔。

母の日が終わった5月第3日曜日に、ここ浄真寺で花供養が行われると。

戦後から長く続く法要で、お花屋さんの有志が1年間お花にお世話になった、

花の生命を使わせて商売をさせて頂いたことへのご供養であると。

本堂手前の紅葉にも緑が。

本堂横の紅葉。

九品仏浄真寺 本堂

本尊は釈迦如来坐像。

浄真寺の地は、もともとは世田谷吉良氏系の奥沢城であった。

小田原征伐後同城は廃城となったが、寛文5年(1675年)に当地の名主七左衛門が

寺地として貰い受け、延宝6年(1678年)、珂碩(かせき)が同地に浄真寺を開山した。

本堂には珂碩上人(かせきしょうにん)自作の本尊・釈迦牟尼如来坐像〔都有形文化財〕を安置。

龍護殿(りゅうごでん)とも呼ばれる本堂は、元禄十一年(1698)に三仏堂とともに完成。

本堂は、浄土(彼岸(ひがん))の世界を表す三仏堂に対し、西面して

穢土(えど:現世、此岸(しがん))を表しているのだと。

本堂から上品阿弥陀堂。

本堂右手の枯山水庭園。

本堂前の地蔵菩薩その先に下品阿弥陀堂が。

銀杏の木の」葉はおちているが銀杏がまだ落ちずに。

本堂前の地蔵菩薩。

仏の足跡をかたどった仏足石。

本堂を銀杏の樹の前から振り返る。

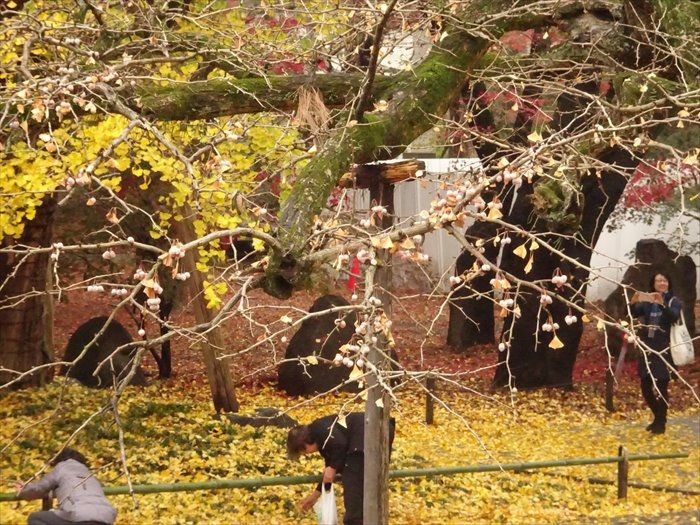

天然記念物にもなっている境内の巨大なイチョウの樹の脇に一つの歌碑が

『掃きよせて 落ち葉焚く間も 銀杏の樹 やまずしこぼす 黄なるその葉を』

植松壽樹歌碑(うえまつひさきかひ)であると。

大正昭和期の歌人。歌誌『沃野(よくや)』を創刊・主宰した。墓所はここ浄真寺。

幹周:4. 4m、樹高:17. 9mであると。

『東京都天然記念物 九品仏のイチョウ』 。

まだ頑張って銀杏(ぎんなん)を拾っているオバチャン二人。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.