PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

岡山県岡山県立森林…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

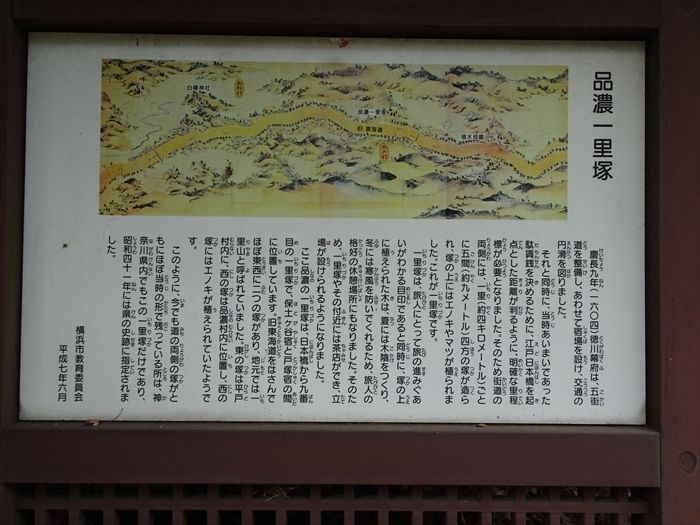

旧東海道の面影を色濃く残す一里塚が 『品濃一里塚』 。

境木地蔵から焼餅坂を降りた界隈になる。

東海道には江戸初期、日本橋を起点として一里(約4キロメートル)ごとに、

道の両側に

土を高く盛った標識「塚」が築かれた。

江戸から9番目の品濃一里塚は、保存状態が良く

県の史跡に指定されている。

保土谷宿と戸塚宿の間に位置。旧東海道を挟んで東西に2つの塚が残っていた。

東の塚は平戸村内に、西の塚は品濃村内にあり、地元では一里山と呼ばれていたとか。

品濃一里塚の案内板の向かい側(旧東海道から平戸側)の様子。

保存状態が極めてよい。戸塚宿近辺の一里塚には、江戸から数えて9番目の品濃、

10番目の吉田、11番目の原宿と三つあったが神奈川県ではほぼ完全な状態で

残る唯一の遺跡で、 かなり貴重なものであるらしい。

現在でも道の両側に塚があるのは品濃だけ。

昭和40年7月19日に県指定の史跡として認定されたと。

『品濃一里塚』案内板。

道を挟んで反対側にも歴史を感じさせる案内板が。

江戸日本橋から9番目、旧東海道の付属施設としてかつては人々の往来が盛んだったのであろう。

ここは4㎞×9番目=出発点から約36kmということになる。

『福壽観音』。

『福壽観音縁起』と『東戸塚駅沿革概略記』

JR東戸塚駅から環状2号線に架かる福寿歩道橋の旧東海道がある

横浜市戸塚区品濃町外れの山側に福壽観音堂が建っていた。

建立した願主は福原政二郎氏。福原政二郎氏は東戸塚の新駅誘致を行い

土地造成を担当した新一開発の社長である。昭和38年(1963年)以来、

その開発の旗振りをやってきた人であり、信心深く、観音信仰に篤かったので

福壽観音堂を建立したのだと。観音堂参道に建つ「福壽観音縁起」には

建立年の正確な記載はないが、Webに因ると昭和57年(1982年)10月に

建立されたと。

『福壽観音堂』とその手前に石灯籠が両脇に。

『地蔵堂』と『子育地蔵』。

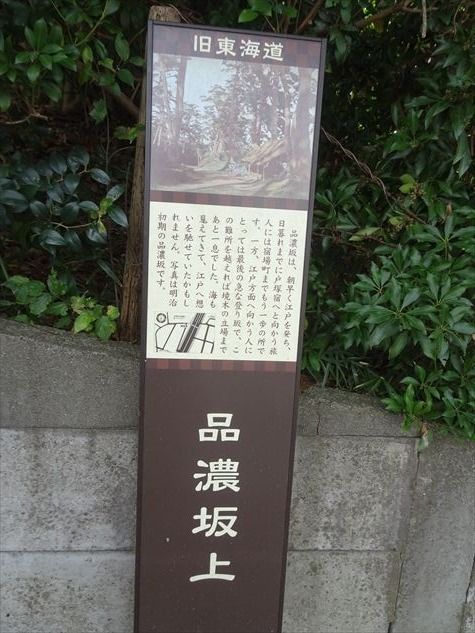

『品濃坂上』。

品濃坂は、朝早く江戸を発ち日暮れまでに戸塚宿へと向かう旅人には宿場町までもう一歩の所。

一方、江戸方面へ向かう人にとっては最後の急な登り坂で、この難所を越えれば境木の立場まで

あと一息。海も見えてきて、江戸へ想いを馳せていたかもしれない。写真は明治初期の

品濃坂であると。

大山方面の山々が見えた。

残念ながら富士山の白き山頂が僅かに。

品濃坂に続く旧東海道は現在は途中でバイパスが横切るように通っており、

その上の歩道橋を渡って行かなければならなかった。

階段国道というのもあるが、品濃坂は「階段旧東海道」というところ。

歩道橋からの東戸塚駅前の町並み。

下の道路は横浜市の環状2号線で、右へ行くと新横浜駅前を通過して末吉橋へ、

左へ進むと磯子駅前で海に。

陸橋を渡ると、やや緩やかになった『品濃坂』。

品濃坂を下り「川上川」に沿って進むと、東戸塚駅入口交差点の『海道橋』の架かる地点で

国道1号線と交差するが、ここでは国道1号線を横切りすぐにまた旧道へと入る。

程なくして、右手の川上川が曲がり旧道から離れて行くと同時に、今度は左手から

「平戸永谷川」が現れ旧道と並行する。

しばし歩くと国道1号線に一瞬合流するも、橋上でY字に分岐するユニークな形態の

『赤関橋』で国道1号と分かれ、旧道の続く裏道を再び進んでゆく。

橋上でY字に分岐するユニークな形態の『赤関橋』。

左手が旧東海道、神奈中バスの見える右手が現国道1号線。

平戸永谷川に架かる赤関橋を渡り左手の旧東海道へ進む。

大山前不動方面に進む。

この後に旧東海道を離れて『王子神社』を訪ねる。

横浜市戸塚区柏尾町に鎮座する王子神社は後醍醐天皇の

第一皇子護良親王(もりながしんのう)を祭神としている。

王子神社境内参道。

手水舎は檜皮葺きの屋根。

王子神社拝殿。

王子神社祭礼は9月13日に行われるのだと。

侍者が、護良親王の御首を奉じて当地四抗の勤皇の郷土斉藤氏を頼り、密かに現本殿の位置に

埋葬したと伝える。四抗とは、御首を洗う為の四本杭の簀の子の意、或いは鎌倉街道上で

鎌倉から山を四つ越えた(よつごえ)の転訛ともいう。

また、首を一時隠し奉った所を「御墓」といい、老松があった。

他に、近くに親王の御首を洗い清めた井戸とされる「首洗(くびあらい)井戸」があると。

「御墓」という老松か?

境内には巨石も。

そして再び旧東海道に戻ると右手に『大山道入口』が。

『柏尾の大山道入口』。

大山詣での起点となる大山道。

大山道の大部分は県道401号 瀬谷柏尾線となっていて神奈川県の幹線道路。

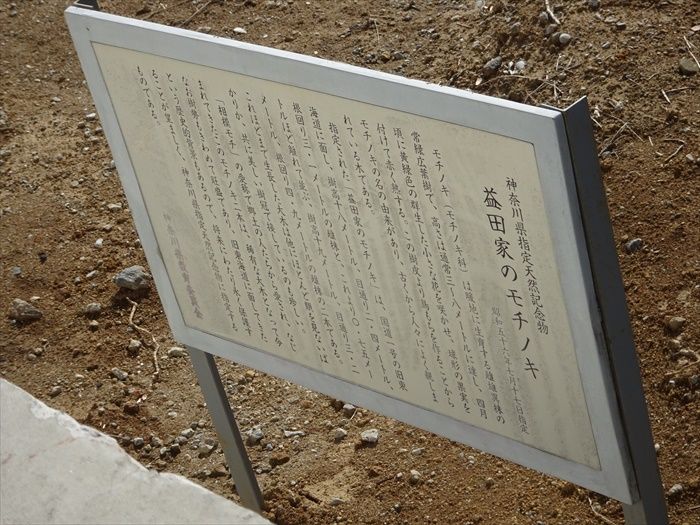

『 益田家のモチノキ

』。

「モチノキ(モチノキ科)は暖地に生育する雌雄異株の常緑広葉樹で、

高さは通常三〜八メートルに達し、四月頃に黄緑色の群生した小さな花を咲かせ、

球形の果実を付けて赤く熟する。

この樹皮より鳥もちを作ることからモチノキの名の由来があり、古くから人々に

よく親しまれている木である。

指定された「益田家のモチノキ」は国道一号の旧東海道に面し、樹高18メートル、

目通り2.4メートル、根回り3.1メートルの雌株と、これより0.75メートルほど

離れて並ぶ、樹高19メートル、目通り3.2メートル、根回り4.9メートルの

雌株の二本である。

これほどまで生長した大木は他にはほとんど類を見ないばかりか、共に美しい樹冠で

接しているのも珍しい。「相模モチ」の愛称で郷土の人たちから愛され、なじまれてきた

このモチノキ二本は、稀有な大木となって今なお樹勢もきわめて旺盛であり、旧東海道に

面してきたという歴史的背景もあるので、将来にわたり永く保護することが望ましく、

神奈川県指定天然記念物に指定するものである。」

樹勢の回復と倒木回避の為に樹齢約250年を誇る県指定天然記念物『益田家のモチノキ』は

近くのこの場所に移植されたと。

全身包帯だらけの満身創痍、早期全快を祈るのみ。

不動坂交差点の手前で再び旧東海道は分岐。

そのままスルーしてしまいそうになったが、旧東海道は左方向、黒い車が進入している小道。

旧東海道は静かな住宅街を通っていると、「史跡への小径」なる碑を発見。

史跡への小径の碑の裏側には「歴史は古く、永く、そして悠久に継承される」と。

旧東海道を進むとレンガ造りの倉庫らしき建物が前方に。

ここは日本人によるハム作りの発祥の地とされ、この建物はハムの製造及び冷蔵に

使われていたものだと。

今でも鎌倉ハムの貯蔵庫として使用されているのだと。

舞岡川にかかる『元舞橋』。

舞岡川にかかる『五太夫橋』。

小田原北条氏の家臣であった石巻五太夫が、小田原落城ののち、江戸に帰る徳川家康を

このあたりで出迎えたことから、この橋の名前になったと。

『五太夫橋』を渡る。

下を流れる舞岡川。

左手に『寶蔵院』。

横浜市戸塚区吉田町にある宝蔵院は真言宗大覚寺派のお寺で東峰山宝蔵院という。

通称「連ぎょう寺」、「戸塚不動尊」とも呼ばれている。本尊は不動明王である。

『招福観音』。

宝蔵院本堂。本堂は昭和50年(1975年)に落慶。

本堂に掛かる「東峰山」の扁額も確認できた。

何故か境内に『TUKTUK』が。

そして『戸塚宿 江戸方見付跡』。

江戸から見て戸塚宿の入口であることを示す標識「見付」があった場所。

ここから先、約3.5キロメートルの町並みが東海道の宿場町として整備されていた。

戸塚宿の江戸側の入口を江戸方見付といい、京都側の入り口を上方見付と言ったのだ。

更に戸塚宿を進む。

戸塚宿は東海道五十三次の宿場町。日本橋から品川、川崎、神奈川、保土ヶ谷と数えて5番目の宿場。

朝、江戸・日本橋を発ってほぼ十里半(約42km)。

昔の旅人にとって戸塚宿は1泊目の宿泊地となり、賑っわたのだと。

戸塚宿の成立は、1604年(慶長9年)で、隣宿の保土ケ谷宿、藤沢宿成立の3年後であったが、

鎌倉への遊山の道、大山参詣の道の分岐の宿としても栄えたと。

横浜旧東海道のマンホール。

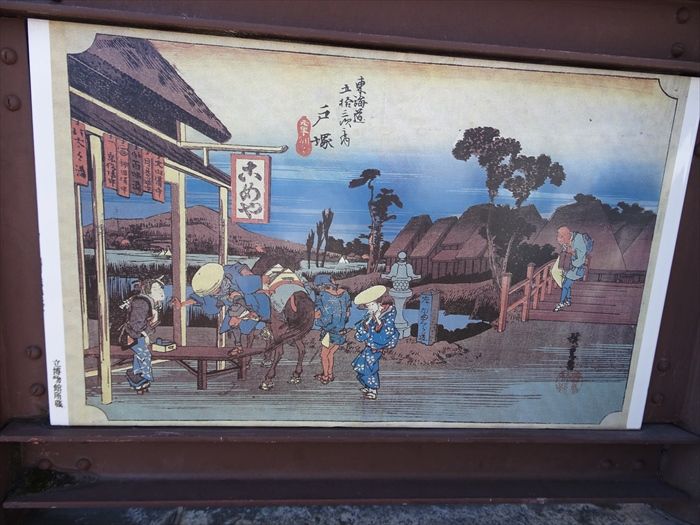

マンホールのモチーフとなっているのは、『東海道五拾三次之内 戸塚 元町別道』。

天保4年(1833)頃、初代歌川広重が描いた浮世絵。

箱根駅伝では1区(大手町〜鶴見中継所/21.3km)、2区(鶴見中継所〜戸塚中継所/23.1km)で

大手町から戸塚中継所は、44.4km。

トップチームは大手町から戸塚まで2時間10分前後で駆け抜けているから、時速に換算すると

20km/hという俊足ぶりがわかる。しかも2区は平地区間では最長距離ということもあって

「花の2区」と呼ばれるエース区間。

道路脇に小さな祠が。

『金剛流 寶蔵院 御詠歌講』の文字が。

御詠歌とは、いわゆる和歌や韻文に日本古来の音楽の節を付けてお唱えする曲のこと。

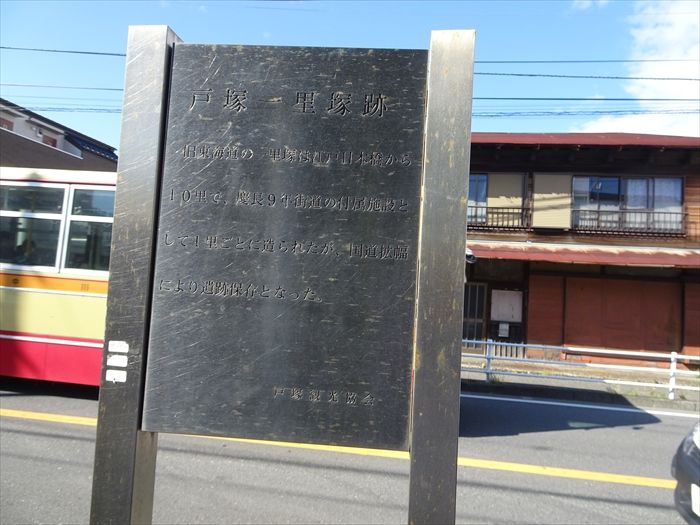

『吉田一里塚跡』。

吉田の一里塚は明治に入りずいぶん早い時期に取り壊されてしまったと。

江戸から十番目の一里塚で、日本橋から約40㎞。

昔は、これだけの距離を一日で歩いており、旅籠のある戸塚の町まで、大橋を渡って

あともう一息といった場所。

「旧東海道の一里塚は江戸日本橋から10里で、慶長9年、街道の附属施設として

1里ごとに造られたが、国道拡幅により遺跡保存となった。」

吉田大橋手前にあった『木之間稲荷社』

そして柏尾川に架かる吉田大橋が前方に。

柏尾川にはアオサギがのんびりと。

柏尾川。

柏尾川は、神奈川県南部を流れる二級河川。

境川の支流である。戸部川とも呼ばれる。

全長は戸塚区柏尾町から藤沢市川名で境川と合流するまでの約11kmの河川。

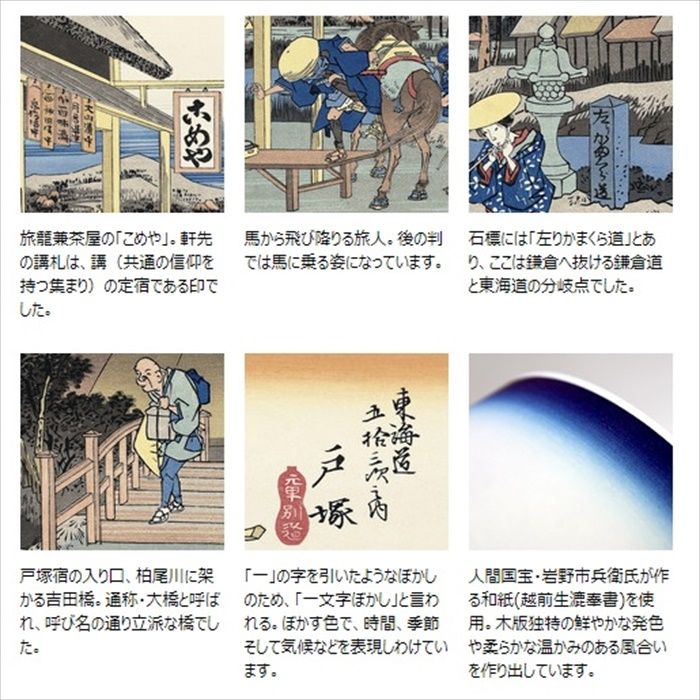

橋の欄干にはめ込まれた浮世絵

『歌川広重 東海道五拾三次 戸塚 元町別道』。

早朝に日本橋をたった健脚が、戸塚に到着する頃の夕景が描かれています。

「こめや」の看板が目立つ茶屋は、米で作った餅菓子で有名な店でした。

軒下には伊勢参りをする一団(講)の名前を記した木札が掛けられています。

図の中央に描かれている灯篭脇の石柱には「左りかまくら道」と彫られ、

鎌倉へ行く分かれ道を示しています。

それぞれの場面をズームで。

『東海道 六 五十三次 戸塚』

『 戸塚宿 』👈リンクを過ぎて汲沢村の辺りの山道を描くが、宿外れの坊示杭が右手に見え、

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12