PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

前方に高麗山とその頂上にある湘南平展望レストラン・Flat(ふらっと)の

建物の一部とその右に平塚テレビ中継局の紅白の鉄塔が見えた。

カラフルな『大磯 おすいマンホール蓋」をカメラに。

美しい大磯の海岸風景に、町の花サザンカと町の木クロマツ、町の鳥カモメのカラーデザイン。

「大磯」と「おすい」の文字も。

『大磯町全図』

「鴫立庵」、「旧島崎藤村邸」が紹介されていた。

『島崎藤村邸』を目指して線路沿いの小道を大磯駅方面に案内に従って進む。

そしてこの不動産屋の角で右折。

正面に「藤村邸」の看板が。

手前には公園らしき姿が。

東屋風の建物の下にはベンチも。

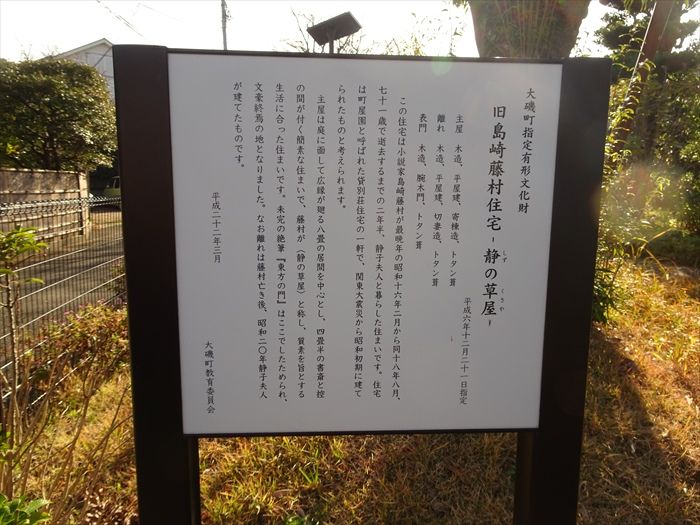

『旧島崎藤村住宅 静の草屋』大磯町指定有形文化財。

島崎藤村が満71歳で亡くなった家。

昭和18年8月静子夫人が 「東方の門」 を朗読中に倒れ、翌日 「涼しい風だね」 という言葉を

残して永眠したと。

三間の平屋 建ての民家で外壁には杉の皮、簡素ではあるものの凝った造りの建物。

小さい素朴な冠木門と割竹垣に囲まれた小庭。

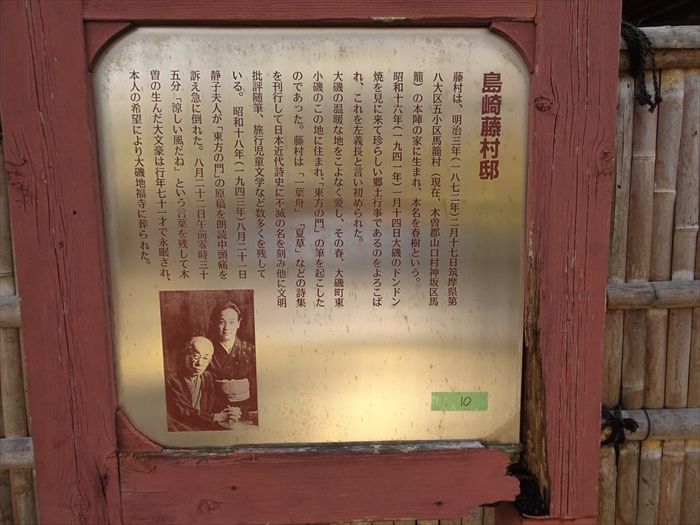

『島崎藤村邸』説明板。

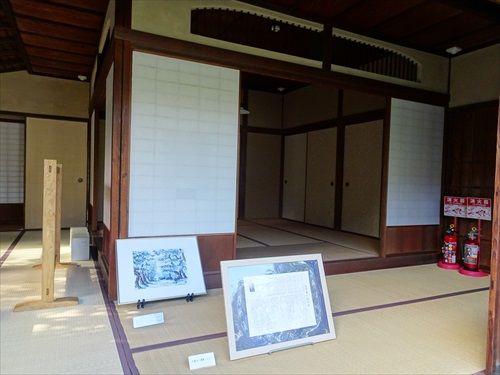

落ち着いた和室。

引き戸には現在は希少な大正ガラスが使われていると。

四畳半、左手に床の間もある小部屋。

様々な展示品も。

塗り残しの窓(下地窓)から書斎を覗く。

そして藤村邸を慌ただしく後にし、線路沿い間で戻り右折し大磯駅方面に再び進む。

正面に小さな橋が。

『ふじみはし(富士見橋)』

旧東海道に戻ると神奈中『統監道(とうかんみち)』と書かれたバス停が。

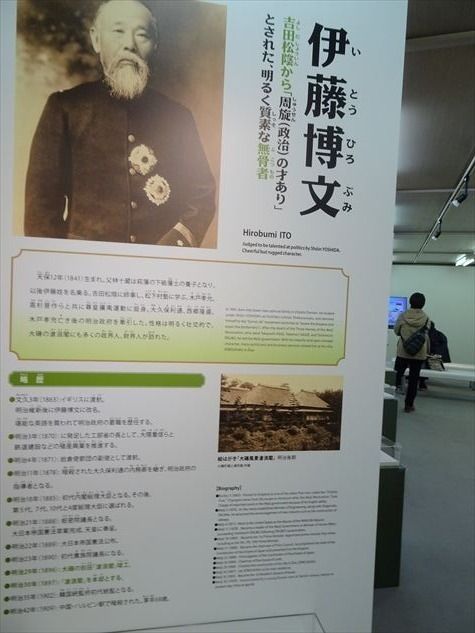

調べてみると、東海道大磯駅から滄浪閣へ向かう途中の道が「統監道」であると。

そしてこの道は伊藤博文ゆかりの道であると。

明治38年に締結された第二次日韓協約に基づき、日本は韓国の外交権を掌握、

韓国は日本の保護国となり、漢城(現・ソウル)に統監府が設置され、伊藤博文は

初代『統監』に就任した。伊藤が大磯駅と滄浪閣の往来にこの道を通ったことから

「統監道」と呼ばれるようになったのだと。つまり、旧島崎藤村邸まで往復した道が

「統監道」であったのだ。

この付近は杉並木の大きな小高い中央分離帯が続いていた。

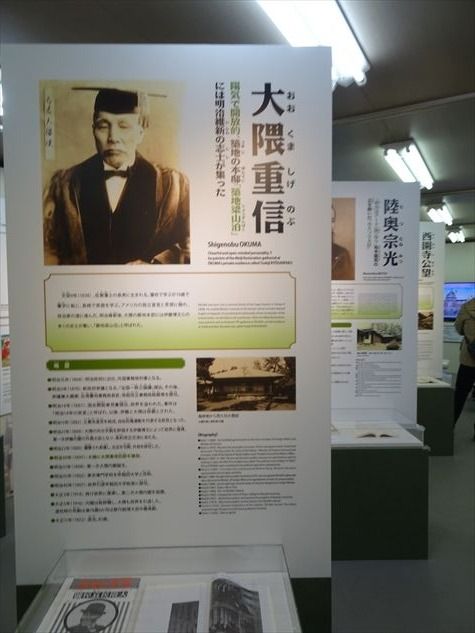

歩道橋まで戻り道路の反対側を進むと左手にあったのが『大隈邸・陸奥邸』の入口。

入場には入園券が必要であるとのことで、更に進む。

四石垣沿いの歩道を進む。

この道は『関東ふれあいの道』。

更に滄浪閣前交差点まで進み、道を横断。

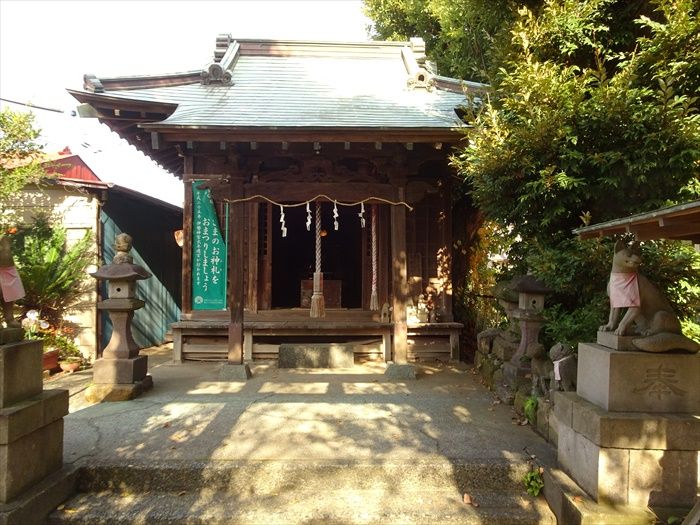

そこにあったのが『宇賀神社』。

旧東海道沿いにあった石灯籠の扁額は石製で「宇賀」の文字が。

その先に比較的小さい朱そして素地の鳥居が並ぶ。

沢山の奉納鳥居を潜って行くと『宇賀神社拝殿』があり、

手前に狛狐、石灯籠などがあった。

創建は養老元年(717)以前と言われる古い神社で祭神は大食津姫命。

相模国府祭にやってくる神輿は宇賀神社の前を遠ざけて通ったという記録があると。

この日は「明治記念大磯邸園 ・明治150年記念公開」で「庭園観覧」は屋外の

公開エリアにつき会期中は自由に観覧可能とのことで無料入園券を頂いたのであった。

受付場所に行ってみると、そこは旧伊藤博文邸の「滄浪閣」と呼ばれている敷地内の入口付近で

行われており、この受付にて旧邸園内の見学には2種類あることを知ったのであった。

その1つは事前予約している場合で、この場合は旧大隈重信邸と旧陸奥宗光邸の建物内と庭園、

そして旧伊藤博文邸(滄浪閣)の外観をガイドツアー付きで見学できるケース。

もう1つは今回の私のような当日受付の場合で、このような人の場合は

旧大隈重信邸と旧陸奥宗光邸の外観と庭園のみのフリー見学であった。

そこで、事前予約の状況を聞いてみると、もうすでに公開期間中の予約は満杯になっており、

現在はキャンセル待ちでの予約のみを受け付けているとのことであった。

当日受付の無料入園券をいただき散策開始。

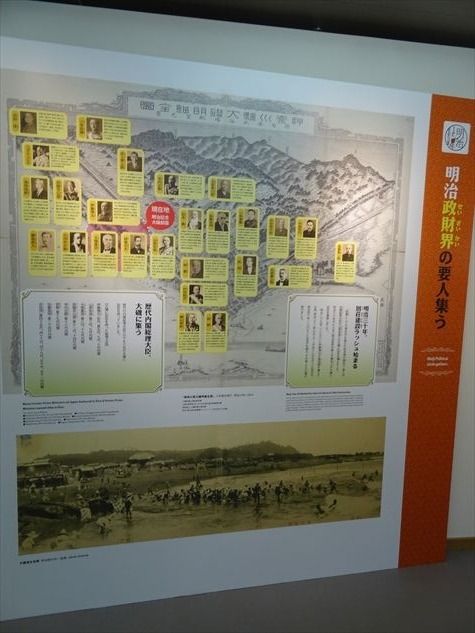

正面に陸奥宗光、伊藤博文、大隈重信邸、西園寺公房の写真パネルが並んでいた。

仮設ハウスでできた展示上に入る。

会場内には、馴染みの偉人達の活躍内容が細かく紹介されていた。

・明治政界の奥座敷 大磯

「大磯町は明治時代から避暑地・避寒地として知られ、8人の首相が邸宅や別荘を構えた。

伊藤博文、山県有朋、大隈重信、西園寺公望、寺内正毅、原敬、加藤高明、吉田茂。

伊藤邸(滄浪閣)、大隈邸、西園寺邸などは現存しているが、一般には公開されていない。

そのほか政財界の大物が次々と邸宅を構え、大磯は「明治政界の奥座敷」とも呼ばれた。」

・明治政財界の要人集う

「初代・陸軍軍医総監の松本順により、明治18(1885)年に海水浴場が開設され、2年後には、

東海道線が開通、大磯駅が開業しました。東京方面から多くの名士が訪れ、旅館も多くでき、

また別荘や邸宅を構える人も多く、避暑地として大いに賑わいました。

湘南発祥の地「大磯」は、明治期の避暑地として栄えた別荘文化の佇まいが残る、

まさに『湘南の奥座敷』です。

初代・内閣総理大臣である伊藤博文をはじめ、歴代総理大臣8人(伊藤博文、大隈重信、

加藤高明、西園寺公望、寺内正毅、原敬、山縣有朋、吉田茂)をはじめ、が邸宅を構えるなど、

多くの政財界の重鎮がこぞって居を構えました。

吉田茂は、養父・吉田健三が購入した邸宅で幼少期より過ごし、首相在任中には週末を、

退任後には隠棲しました。退任後も政治への影響力は絶大で、多くの政治家が吉田のもとに通い、

「大磯詣」と称されたほどです。」

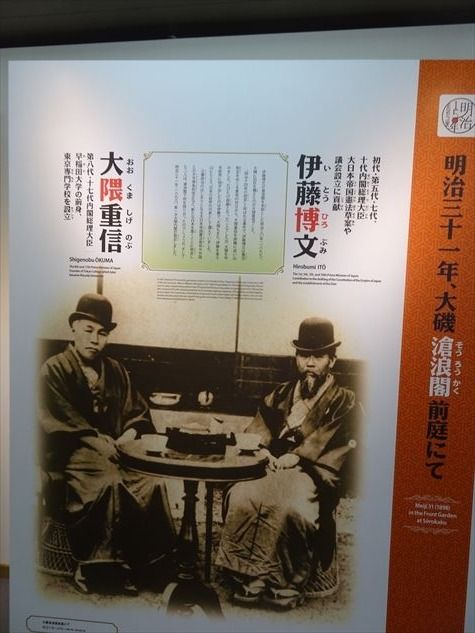

・明治三十一年 滄浪閣前庭にて

1890年(明治23年)頃、伊藤が小田原の滄浪閣へ行く途中、大磯に立ち寄り、

その白砂松林の大磯が気に入り、梅子夫人の病気療養のためにも、この地に別荘を

建築することに決めた。別荘が完成すると、小田原の滄浪閣を引き払い、大磯の別荘の方を

「滄浪閣」と名づけた。1897年(明治30年)10月1日、伊藤は本籍を東京から大磯町に移したため、

滄浪閣は伊藤の別荘ではなく本邸となった。

・伊藤博文

・大隈重信

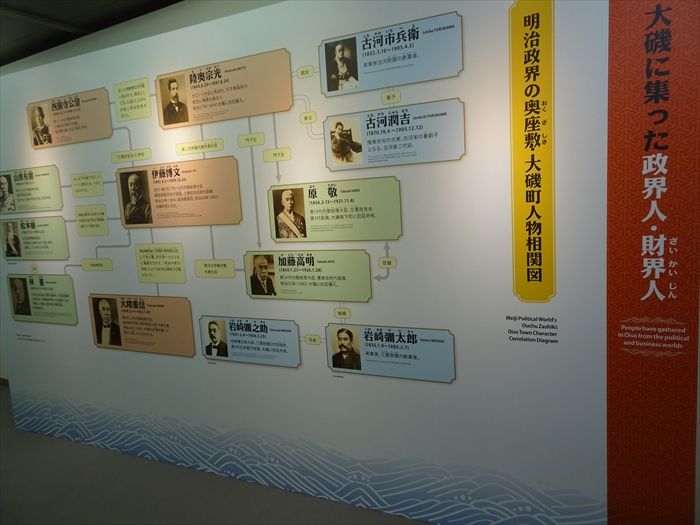

・大磯に集った政界人・財界人

明治時代の奥座敷・大磯町人物相関図。

・立憲政治の確立。

・明治22年(1889) 明治憲法 制定。

会場のプレゼン内容は、大変よくわかりやすくまとめられていたのであったが

時間がなくて残念であった。

・・・ その1

・・・に戻る

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12