PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

滄浪閣(そうろうかく)前交差点。

右手には東海道線跨線橋が見えた。

日本橋から69Km。

『滄浪閣』入口。

滄浪閣は、1890年(明治23年)に、足柄下郡小田原町(現:神奈川県小田原市)に建てられた、

政治家・伊藤博文の別邸。1897年(明治30年)に中郡大磯町に同名の邸宅を建てて移転し、

本籍も同町に移したことから、本邸となったと。

『滄浪閣』の名の由来は、楚辞の漁父第七「滄浪之水清兮 可以濯吾纓 滄浪之水濁兮 可以濯吾足」

(滄浪の水清まば、もってわが纓を濯うべく、滄浪の水濁らば、もってわが足を濯うべし)と。

「滄浪」は「あおあおとした波」又は「漢水」の意味で、滄浪の水の流れが綺麗なときは

冠の紐を洗い、濁っているときは足を洗う、という意味から、何事も自然の成り行きにまかせて

身を処する意味を表しているのだと。

1890年(明治23年)頃、伊藤が小田原の滄浪閣へ行く途中、大磯に立ち寄り、その白砂松林の

大磯が気に入り、梅子夫人の病気療養のためにも、この地に別荘を建築することに決めたと。

1954年から大磯プリンスホテルの別館として営業していたが、2007年頃に経営不振により閉業。

その後は使用されていないが、歴史的価値のある建築であり、管理されている。

『伊藤公滄浪閣之舊(旧)蹟』

電器屋さんの店頭には早くもサンタクロースが。この日は12月1日(土)。

前方に白岩大門交差点が。

右手に折れ、東海道線ガードをくぐり『白岩神社』へ。

階段を上る。

神社の後ろの山が、海の方から眺めると白く光って見え、白岩山と呼んでいたので

白岩神社と称えたとの事。

『本堂』。

毎年3月上旬の日曜日に、豊作や豊漁を祈願して行われます。

流鏑馬(やぶさめ)とは異なり、社人が歩いて的をを射るという大変に珍しい神事。

白岩神社の境内には、大磯に居を構えた伊藤博文公小祠、曽我物語の曽我五郎足跡石なども。

そして東海道に戻り更に進む。

『大磯松韻』と刻まれた石碑。

大磯松韻住宅街は2003年1月に三菱商事と 清水建設が「歴史ある大磯らしい住環境を

将来にわたって 維持したい」という開発プロジェクトの構想で開発されたと。

こゆるぎの浜は古代から「よろぎ(ゆるぎ、こゆるぎ、こよろぎ)の磯」と呼ばれ、

万葉・古今・新古今などの歌にも多く詠まれている。

明治期以降は政財界の重鎮や文豪たちがこの浜沿いに別荘を構えたほどの

やすらぎの浜になっている。北浜海岸とは対照的に静かで素朴な風景が広がっている。

さざれ石の産地としても有名。

『八坂神社』。

日本橋から70Km。

手前に大磯町西小磯を流れる血洗川に架かる切通橋『切通橋』が見えて来た。

『血洗川(ちあらいがわ)』

血洗川の近く、切通しの岩窟中に行基作と伝えられる地蔵があった(現在は大磯町国府本郷の

西長院にあり「身代わり地蔵」と呼ばれている)。縁起によれば、源頼朝が鶴岡八幡宮に

参拝した際、狼藉をはたらいた者がおり、梶原景時の子悪太郎景義が疑いをかけられた。

この地蔵に帰依していた悪太郎はお参りに来た際に畠山重忠によって討たれた。

だが、悪太郎の身体には傷はなく、代わりにこの地蔵が血を流し、その腕も刀傷を

受けたかのようであった。その時に地蔵が流した血を洗ったことにより、

この名がついたと言われている。

血洗川は、現在は住宅地の間に。

切通橋袂にあった『道祖神(右)と水神さま(左)』。

「大磯町西小磯を流れる血洗川に架かる切通橋の袂には道祖神がある。

ここの小字は西町というようで、西町の道祖神と呼ばれているようだ。

ここの石塔にも「道祖神」と彫られており、屋根が付いている。

まるで石廟のようだ。

この道祖神の石塔の側面には世話人の名と建立年(明治16年(1883年))の銘がある。

明治期の道祖神であり、この頃には石塔に屋根を上げたのであろうか?

また、五輪塔も安置されている。傍らの石碑は「水神」(大正11年(1922年)銘)であり、

関東大震災(大正12年(1923年))の前年に建てられ、水神さまを祀っている。

この血洗川に由来するものであろう。」

『関東ふれあい道』。

ここからは「大磯高麗山の道」があると。

切通が見えて来た。

そして手前に「県立大磯城山公園」と書かれた道路標識が。

『神揃山(かみそろいやま)』は右手にと。

神揃山は相模国総社(六所神社)及び五社の神体石が 鎮まる場所、神の力が導く場所であったと。

毎年5月5日の相模 国府祭 ( こうのまち ) の際には一之宮から総社六所神社が一同に集まる、

平安時代後期に相模国の国府が置かれたといわれる場所。

国府祭は国家安泰・五 穀豊穣・民業繁栄を祈る相模国最大の祭典で、一千年以上の伝統と

歴史を持つ、別名「天下祭」とも言われていると。

一之宮~総社六所神社の6つの神体石が厳かに鎮座していると。

一之宮…寒川神社 ( 寒川町 )

二之宮…川勾神社 ( 二宮町 )

三之宮…比々多神社 ( 伊勢原市 )

四之宮…前鳥神社 ( 平塚市 )

平塚八幡宮 ( 平塚市 )

総社六所神社 ( 大磯町 )

現在位置は国道1号線から旧東海道が分岐する場所。

旧東海道を進むと正面に『県立大磯城山公園』と刻まれた石碑が。

県立大磯城山公園の入口。

『県立大磯城山公園』案内図。

県立大磯城山公園は、湘南地域の西、大磯町の海辺に位置する公園で、旧三井財閥本家の

別荘地跡を利用した「旧三井別邸地区」と、宰相・吉田茂が暮らした邸宅を活用した

「旧吉田茂邸地区」の二つの地区がある。

ここ旧三井別邸地区には、三井財閥別荘跡地の宅地開発計画が契機となり1980年代に

公園とすることが決まり、三井家の茶室として置かれていた国宝「如庵」にちなんで

建てられた茶室「城山庵」、大磯町郷土資料館や横穴式古墳群などがある。

かつて小磯城と呼ばれる山城が築かれていた場所で、園内には掘割の跡や

鎌倉古道などが残されている。

また、ゆるやかな丘陵につくられた展望台に登れば、相模湾をはじめ遠く

富士、箱根、伊豆半島の山々などの雄大な自然が一望できると。

坂を上っていくと大磯城山公園の南門が現われた。

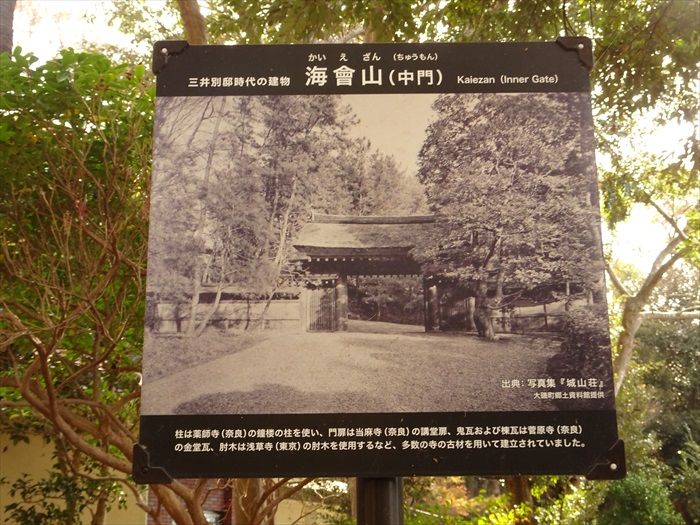

『中門(海會門(かいえざん))』

「薬師寺(奈良)、菅原寺(奈良)、浅草寺(東京)などの古材を用いて作られています。

柱は薬師寺の鐘楼の柱を使い門扉は当麻寺(大和)の講堂扉、鬼瓦および棟瓦は菅原寺金堂瓦、

肘木は浅草寺肘木を使用するなど、多数の寺の古材を用いて建立されました。

場所は現在の南門にあたります。」

更に坂を上っていくと右に折れる階段が現われた。

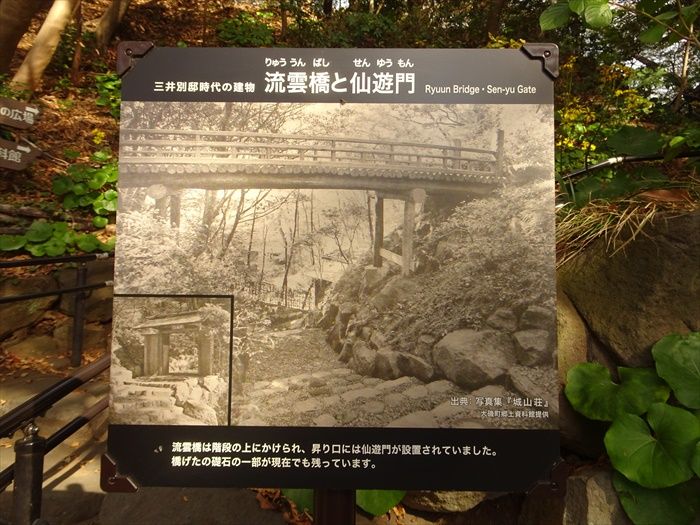

『流雲橋と仙遊門』。

[37min階段の上にかけられていました。橋げたの礎石の一部が現在でも残っています。

階段の昇り口には仙遊門が設置されていました。

場所は現在の横穴古墳群への道になります。」

更に坂を上っていく。

左側にあったのが『亀蔵門』。

現在の展望台。

展望台の八角東屋の屋根には鶴が。

『城山荘本館車寄』

「中門から北に向かって坂を登ってゆくと本館が姿を現します。

玄関前で大きく曲がり車寄として三井家の方々が車の乗り降りをされました。

場所は現在の南門から展望台へ登ったところです。」

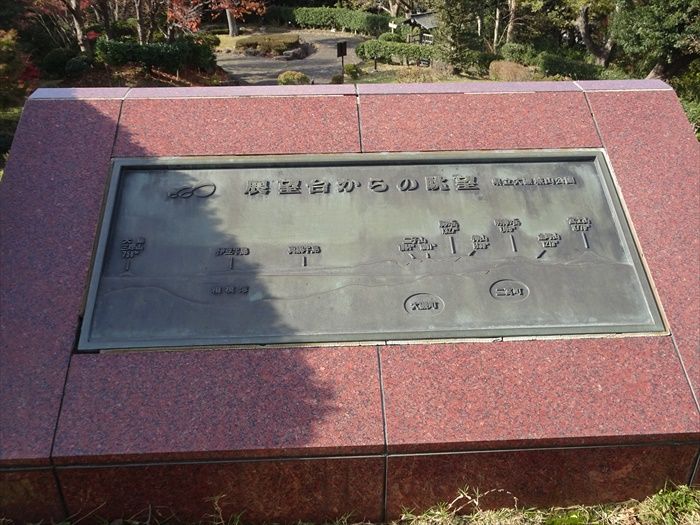

展望台からのこの日の眺望。

右手に富士山の雄姿も。

『展望台からの眺望』。

この展望台は「関東の富士見百景」に指定されていた。

船のオブジェ。

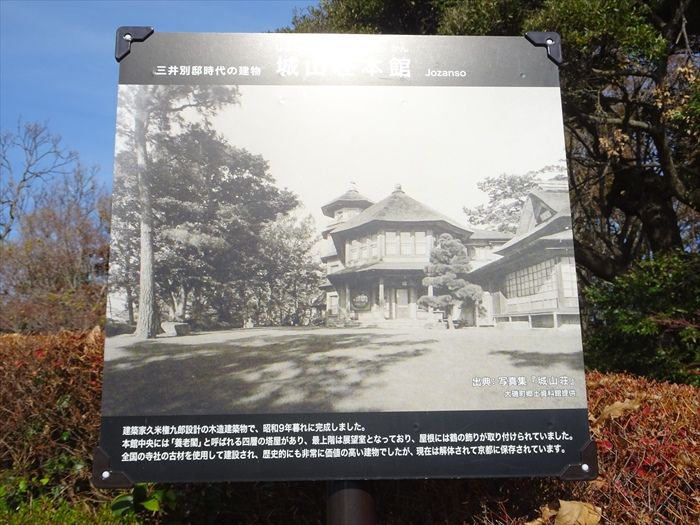

『城山荘本館』

「建築家久米権九郎設計の木造建築物で、昭和9年暮れに完成しました。

本館中央には「養老閣」と呼ばれる四層の塔屋があり、最上階は展望室となっており、

屋根には鶴の飾りが取り付けられていました。

この建物は全国の寺社の古材を使用して建設され歴史的にも非常に価値の高い建物でしたが、

昭和45年に名古屋鉄道株式会社の所有となり、解体され京都に運ばれました。

場所は現在の展望台あたりです。」

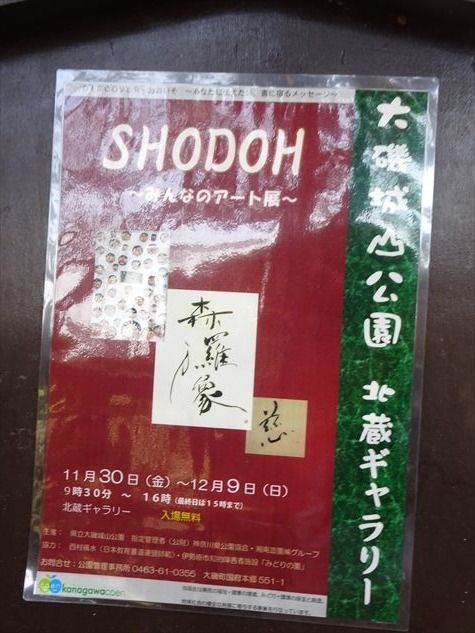

高台にあったのが『北蔵ギャラリー』。

昭和16年頃に建てられたという蔵。

当時がしのばれる数少ない建物。東蔵も同時代に建てられたと。

『北蔵ギャラリー』

『SHODOH(書道)展』が行われていた。

『通雲門』。

通雲門の脇の「こうの橋」の案内標識もあった。

見事な紅葉。

細い坂道を下る。

『大磯町郷土資料館』

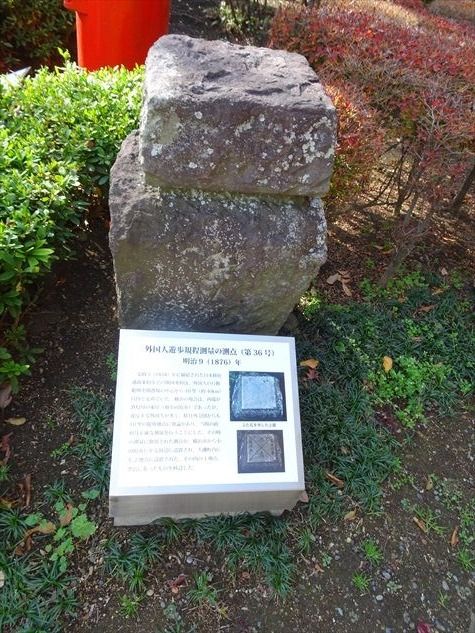

『外国人遊歩規定測量の測点』

明治の初期に、居留外国人の移動範囲を横浜から測量した測点に置かれた標石は、

神奈川県内に約60ヶ所あると。大磯町黒岩の第36号測点標石は2017年(平成29)に

大磯町郷土資料館に再移設された。資料館本館の前庭にある郵便ポスト前に展示されていた。

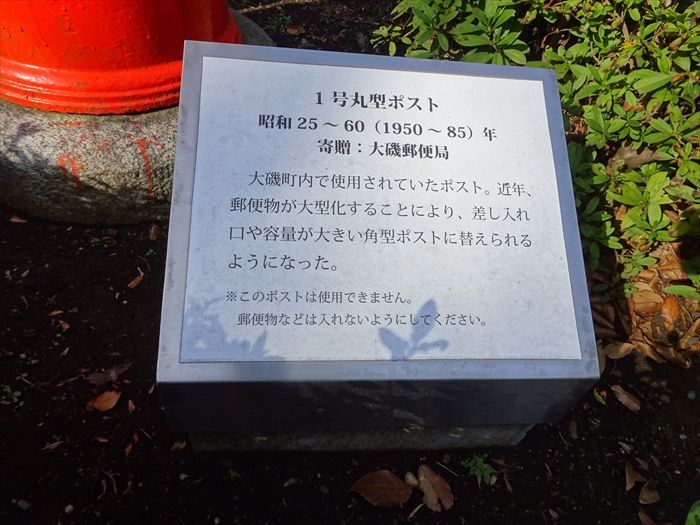

懐かしいポストも。

『1号丸型ポスト 昭和25~60年(1950~85)年』

「大磯町内で使用されていたポスト。近年、郵便物が大畑化することにより、

差し入れ口や容量が大きい角形ポストに替えられるようになった」。

※このポストは使用できません。郵便物などはいれないようにしてください。

『大磯町郷土資料館』はこの日は12月1日であったために月に1度の休館日であった。

この資料館は大磯周辺地域の歴史、風土、民俗を紹介しているのであった。

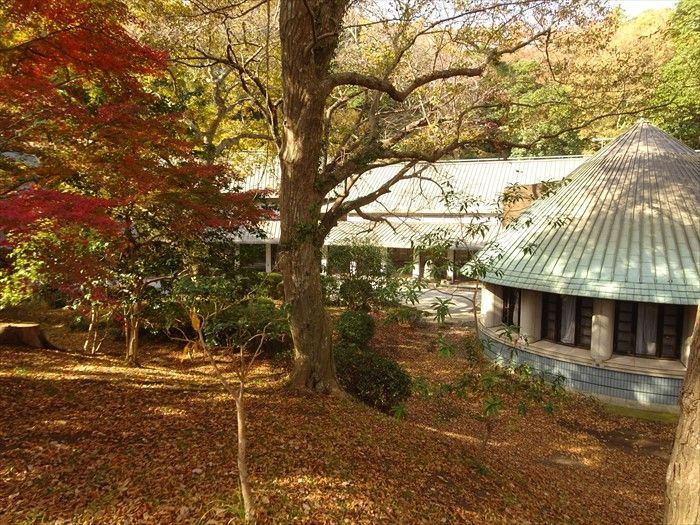

『大磯町郷土資料館』前の芝生広場。

広場の紅葉を楽しみながら散策を続ける。

『大磯町郷土資料館』が眼下に。

竹林も美しかった。

『横穴古墳群』。

水たまりができた遊歩道をしばらく進むと木柵に囲まれた場所があった。

古墳時代後期の横穴古墳群です。横穴が3つ確認できたのであった。

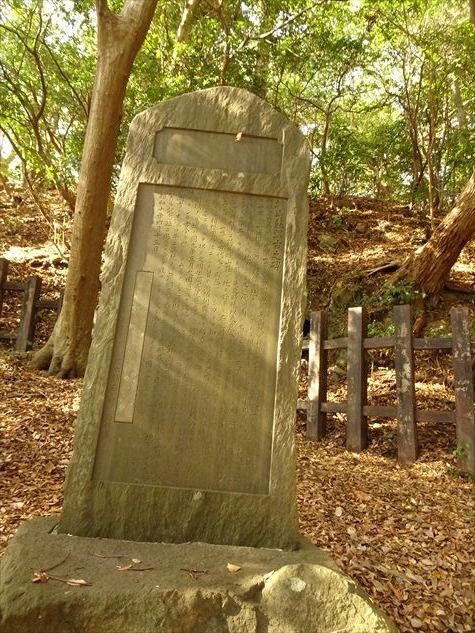

横穴墓郡の前に『城山荘温故の碑』

園内には32箇所 この一角には12箇所の横穴が。

防空壕のような横穴が。

急な傾斜地に木道が設置されていた。

そして更に進み駐車場まで下り、次の目的地・「旧吉田茂邸」に向かったのであった。

・・・ その3

・・・に戻る

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12