PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

Sさんの愛車で向かう。今まではJR東海道線で早朝出発し、日帰りで歩いてきたが

既に静岡県の天竜川手前まで辿り着いているので、距離的、時間的に日帰りでは限界があり

この日は浜松駅近くのホテルまで、費用削減、訪ねて居ない、訪ね忘れた場所を巡る為に

一般道で移動し、浜松駅近くの格安ホテルに宿泊し、早朝にJR東海道線で見付(磐田駅)まで

戻り、見付~浜松を歩く事としたのであった。

茅ヶ崎のSさん宅を7:30に出発し国道1号線を西に向けて進む。

ここのみ有料の西湘バイパスを利用。

この日は富士山の姿は見えなかった。

箱根新道を登る。箱根旧街道の下・石畳橋を潜る。

山中城の横を走る。

三島スカイウォークが右手に。

そしてこの日は浜松までの移動日であるため、今までの旧東海道歩きでは訪ねなかった

静岡県にある『続100名城』跡を訪ねながら進むことことしたのであった。

この日の最初に向かったのが『駿州 興国寺城跡』。

沼津市内の国道1号線を進む。

沼津市西椎路交差点を右折し、県道22号線(三島富士線)に向かう。

突き当りを左折し、県道22号線を西に進む。

根古屋交差点の手前を右折し、興国寺城駐車場に向かう。

入り口には赤い文字で『興国寺城』と書かれた石碑が。

駐車城前には「続日本100名城 駿州興国寺城」と書かれた幟が立っていた。

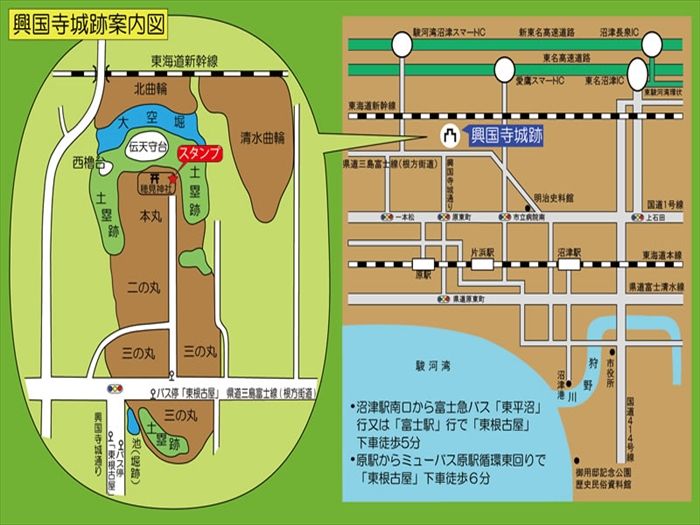

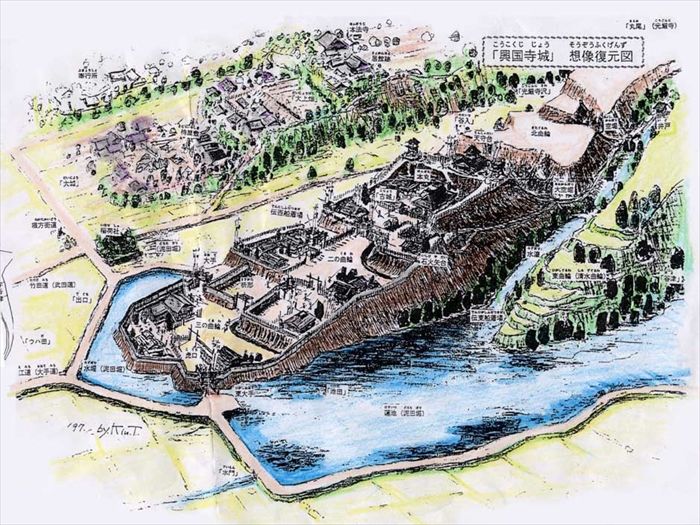

興国寺城跡案内図。

興国寺城(こうこくじじょう)は、静岡県沼津市根古屋(駿河国駿東郡阿野荘)に

あった日本の城(平山城)。城跡は国の史跡に指定されている。

連郭式平山城で、根小屋城、杜若城、久窪城、深田山城、高国寺城とも呼ばれている。

興国寺城敷地内には穂見神社が存在する。

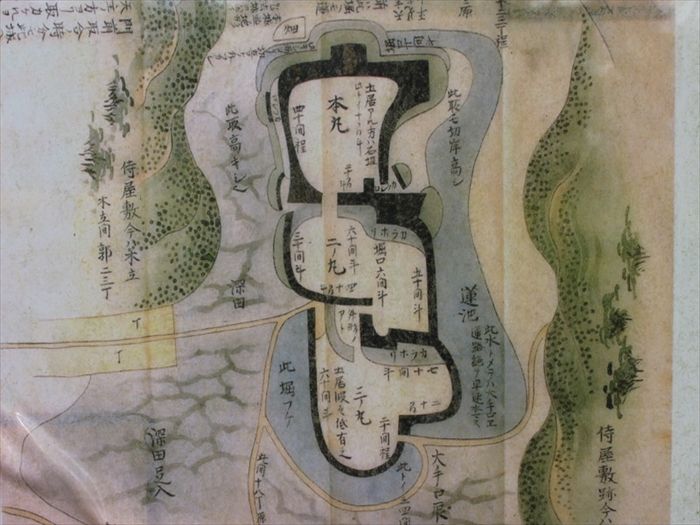

詳細図。

興国寺城は、北から北曲輪、本丸、二の丸、三の丸と呼ばれる平場が直線に造られ、

東側には清水曲輪と呼ばれる曲輪(城の中に造られる平場)が配されている。

静岡県東部を代表する山城で、約113,000平方メートルの面積をもつ。

本丸の背後には、天守台と伝えられる高台が。

【 http://rekishi.tokyo/rupo_siduoka/numadu/20131123_2.html

】より

車を降り駐車場前の大手道を進む。

ここは、東海道に続く竹田道と根本街道が交差する交通の要所でもあり、もともとは興国寺と

いう寺院があったようだが、これを鳥谷に移転させ、その跡に築城したのだと。

興国寺城の主郭(本丸)は、一番高い所ではなく、穂見神社がある標高20mほどの場所。

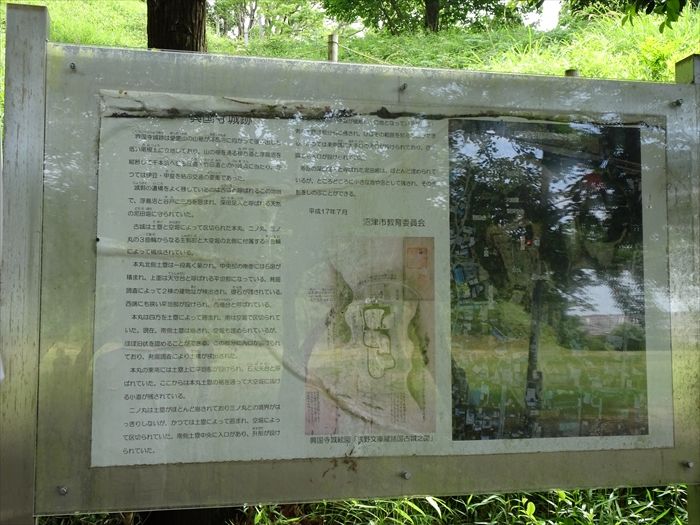

『興国寺城跡』説明板。

「興国寺城跡は愛鷹山の山裾が浮島沼に向かって張り出した低い尾根上に立地しており、

山の根を通る根方道と浮島沼を横断して千本浜へ至る江道・竹田道との分岐点にあたり、

かつては伊豆・甲斐を結ぶ交通の要衝であった。

城郭の遺構をよく残しているのは古城と呼ばれるこの地域で、浮島沼と谷戸に三方を囲まれ、

深田足入と呼ばれる天然の泥田堀に守られていた。

古城は土塁と空堀によって区切られた本丸、二ノ丸、三ノ丸の3曲輪から成る主郭部と

大空堀の北側に付属する外曲輪によって構成されている。

本丸北側土塁は一段高く築かれ、中央部の南面には石垣が積まれ、天守台と呼ばれる平坦部に

なっており、発掘調査によって2棟の建物址が検出され、礎石が残されている。

西端も狭い平坦部が設けられ、西櫓台と呼ばれている。

本丸は四方を土塁によって囲まれ、南は空堀で区切られていたが、現在南側土塁は崩され、

空堀も埋められているが、ほぼ旧状をしのぶことができる。

この部分に入口が設けられており、土橋また木橋があったと推定される。

本丸の東南には土塁上に平坦部が設けられ、石火矢代と呼ばれていた。ここからは本丸土塁の裾を

通って大空堀に抜ける小道が残されている。

二ノ丸は土塁がほとんど崩されており、三ノ丸との境界がはっきりしないが、かつては土塁に

よって囲まれ、空堀によって区切られていた。南側土塁中央に入口があり升形が設けられていた。

三ノ丸は南部を県道が横断し、宅地となっているが、南・東の土塁は部分的に残され、

ほぼその範囲を知ることができる。かつては東南隅に大手口の虎口が設けられており、

西北隅にも入口が設けられていた。

周囲の深田足入と呼ばれた泥田堀はほとんどうめられているが、ところどころに

小さな池や沼として残され、その思かげをしのぶことができる。」

本丸、二ノ丸、三ノ丸の周囲は水堀が巡らされていた。

戦国期には東側の低地は『浮島沼(蓮池)』だったようで、その水を南や西まで

引き込んでいたと。

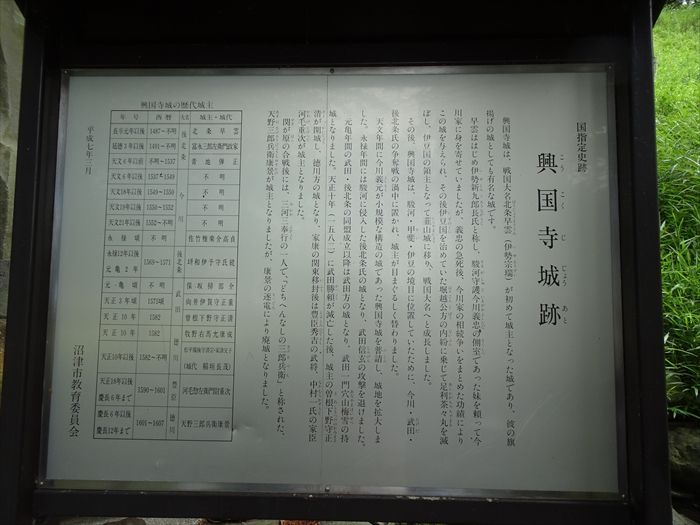

『国指定史跡 興国寺城跡(こうこくじじょうあと)』

「興国寺城は、戦国大名北条早雲(伊勢宗瑞)が初めて城主となった城であり、彼の旗揚げの城

としても有名な城です。

早雲は備中荏原荘(現岡山県井原市)の『北越城』に生まれはじめ伊勢新九郎長氏

(いせしんくろうながうじ)と称し、駿河守護今川義忠(いまがわよしただ)の側室であった妹を

頼って今川家に身を寄せていましたが、義忠の急死後、今川家の相続争いをまとめた功績により

この城を与えられ、その後伊豆国を治めていた堀越公方(ほりごえくぼう)の内紛に乗じて

足利茶々丸(あしかがちゃちゃまる)を滅ぼし、伊豆国の領主となって韮山城

(にらやまじょう)に移り、戦国大名へと成長しました。

その後、興国寺城は、駿河・甲斐・伊豆の境目に位置していたために、今川・武田・後北条氏の

争奪戦の渦中に置かれ、城主が目まぐるしく替わりました。

天文年間に今川義元が小規模な構造の城であった興国寺城を普請し、城地を拡大しました。

永禄年間には駿河に侵入した後北条氏の城となり、武田信玄の攻撃を退けました。

元亀年間の武田・後北条の同盟成立以降は武田方の城となり、武田一門穴山梅雪

(あなやまばいせつ)の持城となりました。天正十年(一五八二)に武田勝頼が滅亡した後、

城主の曽根下野守正清(そねしもつけのかみまさきよ)が開城し、徳川方の城となり

家康の関東移封後は豊臣秀吉の武将、中村一氏(なかむらかずうじ)の家臣河毛重次

(かわげしげつぐ)が城主となりました。

関ヶ原の合戦後には、三河三奉行の一人で「どちへんなしの三郎兵衛」と称された、

天野三郎兵衛康景(あまのさぶろうびょうえやすかげ)が城主となりましたが、

康景の逐電により廃城となりました。

歴代の城主および城代は

【北条氏時代】垪和氏続(永禄12年正月?~元亀3年正月)

【武田氏時代】保坂掃部、向井正重、曽根昌世

【徳川氏時代】牧野康成、松平清宗、川毛重次、天野康景

」

『興国寺城 想像復元図』

【 https://75330369.at.webry.info/201711/article_3.html

】より

『初代城主 北条早雲碑』。

興国寺城は、根古屋と青野の境にある、篠山という愛鷹山の尾根を利用して築かれている。

この城は、戦国時代に関東一円を支配した北条氏の祖である伊勢新九郎盛時(北条早雲)の

旗揚げの城として名高い城である。

北条早雲は初め伊勢新九郎盛時と称し、室町幕府将軍の申次集を務めたが、駿河の守護

今川氏とは、姉北川殿が今川義忠の正室というつながりがあった。文明8年(1476年)義忠が

急死すると、その後の家督争いで甥の今川氏親を助けた功により、長享2年(1488年)頃、

富士郡下方12郷を与えられ、興国寺城主となったとされる と。

『早雲の足跡』。

北条早雲、生誕の地と言われる岡山・高越城で伊勢盛定の次男として生まれ、青年になり京に

出仕するまでこの地で過ごした。

その後、駿河守護・今川家の家督争いを鎮めた功績により、東駿河の領地と共に与えられた

興国寺城。 その後、五代百年におよぶ小田原北条氏の基礎を作った早雲の、戦国大名としての

第一歩を踏み出した城がこの興国寺城であり、早雲旗揚げの城と言われている。

海上に突き出した小丘全体が城で、戦国時代の北条水軍の根拠地と言われた長浜城址も

沼津市にある。

そして堀越御所を攻め落とした早雲が築き生涯の居城としたのが韮山城。

そして小田原城へ。

【http://hojosoun.com/wp-content/uploads/2018/04/sokuseki.jpg】より

『初代城主 北条早雲碑』の向かって左には徳川時代の『興国寺城主 天野康景碑』が。

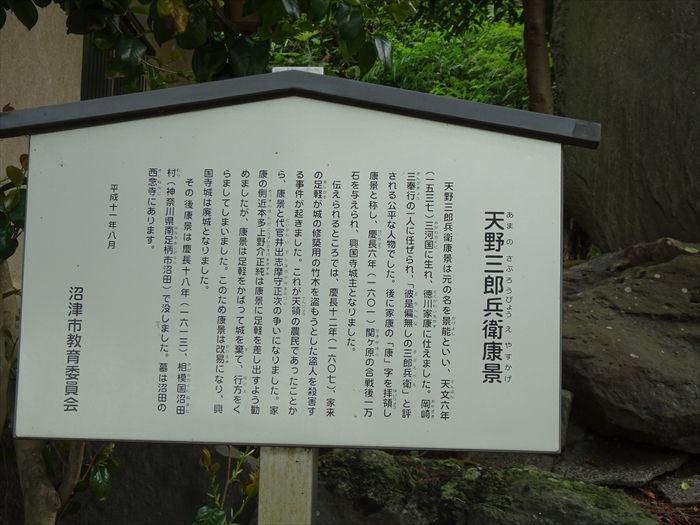

『天野三郎兵衛康景(あまのさぶろうびょうえやすかげ)』

「天野三郎兵衛康景は元の名を景能(かげよし)といい、天文(てんぶん)六年(一五三七)

三河国(みかわのくに)に生まれ、徳川家康(とくがわいえやす)に仕えました。

岡崎三奉行(おかざきさんぶぎょう)の一人に任ぜられ、「彼是偏無(どちへんな)しの

三郎兵衛(さぶろべい)」と評される公平な人物でした。後に家康の「康」の字を拝領

(はいりょう)し康景と称し、慶長(けいちょう)六年(一六〇一)関ヶ原(せきがはら)の

合戦後一万石を与えられ、興国寺城主となりました。

伝えられるところでは、慶長十二年(一六〇七)、家来の足軽(あしがる)が城の修築用の

竹木を盗もうとした盗人を殺害する事件が起きました。これが天領(てんりょう)の農民で

あったことから、康景と代官井出志摩守正次(だいかんいでしまのかみまさつぐ)の争いに

なりました。家康の側近本田上野介正純(そっきんほんだこうずけのすけまさずみ)は

康景に足軽を差し出すよう勧めましたが、康景は足軽をかばって城を棄(す)て、

行方(ゆくえ)をくらましてしまいました。このため康景は改易(かいえき)になり、

興国寺城は廃城となりました。

その後、康景は慶長十八年(一六一三)、相模国沼田村(さがみのくにぬまたむら)

(神奈川県南足柄市(みなみあしがらし)沼田)で没しました。

墓は沼田の西念寺(さいねんじ)にあります。」

『穂見神社』。

穂見神社『扁額』。

『根古屋高尾山穂見神社の由来』。

興国寺城跡本丸北側の天守台下には穂見神社があり札には「安政四歳巳正月奉勧請高尾大明神」と

書かれている。

伝聞によると、安政4年巳正月に施主15人が山梨県高尾の本社「高尾山穂見神社」から

分祀したとされている。安政の大地震が発生し、大津波のため塩害により凶作が続き五穀豊穣を

願い、農業神である「高尾山穂見神社」を建立したとされる。

『根古屋の力石』。

重さ110kgの丸石で明治~昭和初期頃まで村人達が肩まで担げるか力較べに興じたのだと。

『本丸』跡は発掘調査後に埋め戻され広場になっていた。

『伝天守台』に向けて細い坂道を登る。

正面に『伝天守台』の野面積みの石垣が。

一面草に覆われ城跡とは判りにくかったが、この石垣を見て城跡そして天守台跡と

納得したのであった。

規模は天場の長さ約24メートル、下端の長さ約13メートル、高さ4メートル(推定)と。

『天守台』跡。

2棟の礎石建物跡

が残されていたが、発掘調査では瓦等が発見されなかったことから、

一般的な城のイメージにある「天守閣」ではなかったと考えられるが、ここから城の南を

通る根方街道やさらに南の東海道を監視していたと思われると。

『伝天守台』の後ろには深い空堀が。

空堀の規模:幅約13メートル、本丸側の深さ7メートル、二の丸側の深さ3メートル と。

『伝天守台』からは原の市街と駿河湾の景色を楽しむことができた。

下の屋根は穂見神社。

自然の姿を上手く利用して空堀、土塁を作ったのであろう。

空堀の下に降りて『伝天守台』を下から見上げたかったが・・・。

この空堀の北には東海道新幹線が走っていた。

『伝天守台』を下る。

この城跡は「ぬまづの宝100選」に選ばれており、平成29年4月に日本城郭協会が選ぶ

「続日本百名城」に選定されている。

スタンプを頂いて来ました。

スタンプの右側には『初代城主 北条早雲碑』が。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17