PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

今年の5月は連日の猛暑。5月26日は全国各地で気温が上昇、北海道佐呂間町で

気温が39.5度に達し、5月としては全国観測史上最高気温を記録したのでした。

北海道で5月に猛暑日となるのも初めてとのことでした。

最高気温が35℃以上の日を猛暑日、30℃以上の日を真夏日、25℃以上の日を夏日と

言うのです。

さてこの6月は東日本では、平年より高い確率が70%、雨量は平年並みとの予報ですが

どうなるのでしょうか?今日からの土日は7月並みの暑さとのことですが。

さて、旅友から今年も梅の実を2kgほど頂きました。

早速丁寧に水洗いし、 竹串を使って梅のヘタ(ホシ)を取り除きました。

つまようじは折れやすいので、竹串や鉄砲串がおすすめ。

ヘタを取らずに漬けるとエグ味がでることがあるとのことで、きれいに取りました。

梅酒を美味しく作るコツはヘタをしっかり取ることだと。

そして水をしっかりました。

ホワイトリカーをスーパーで1.8Lを2本購入。

氷砂糖も購入。

そして仕込み。梅と氷砂糖を交互に容器の中へ入れました。

5L瓶に2本仕込みました。

3ヶ月程度であっさりとした梅酒が楽しめますが、半年から1年が飲み頃。

さらにじっくりと熟成させることで、コクと深みのある美味しい梅酒になっていきます。

待てば待つほど深みが増すといわれる梅酒なのです。

瓶の中に残っていた梅酒と梅を取り出しました。

そして梅酒を楽しんでいます。

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

そして旧東海道を歩く(掛川~見付)その12・最終回です。

旧東海道である天平通り(県道56号線)をJR磐田駅に向けて進む。

右手にあったのが遠江国分寺跡。

遠江国分寺跡の東側面を入口とする『参慶山 国分寺』参道。

『特別史跡 遠江國分寺跡』。

遠江国分寺跡は奈良時代に造られた国分寺の跡で、現在は史跡公園となっていた。

『遠江四十九薬師霊場御案内』磐田地区地図』。

「前略 遠江四十九薬師霊場は享保年間に開創され、300年の間広く人々に信仰され、

生きる力と光を与えて今日に至り、遠江最古の霊場であります。

(中略)

薬師如来の霊験利益は昔から普く人の知る所でります。

聖武天皇勅願のここ国分寺を第一番として、東は袋井地区より北遠に及び中部は磐田地区に、

西部は浜松地区、各霊場四十九カ所に奉安されてありますので、

皆様の参詣巡拝を念願申し上げます。」

『文化財の道しるべ 遠江国分寺跡』

「奈良時代の中泉と見付には、遠江国府や遠江国分寺、国分尼寺、大宝院廃寺などが

置かれました。

天平13(741)年、全国に国分寺と国分尼寺を建立するよう詔が出され、遠江国分寺の建設が

計画されました。

隣接する府八幡宮は遠江国分寺と同じ頃、創建されたと伝えられています。

遠江国分寺・国分尼寺は、古代「大之浦」を臨む景勝地に両寺の金堂・講堂の建物中心線を

同一にして、国分寺の北側釣200mに国分尼寺を配しました。

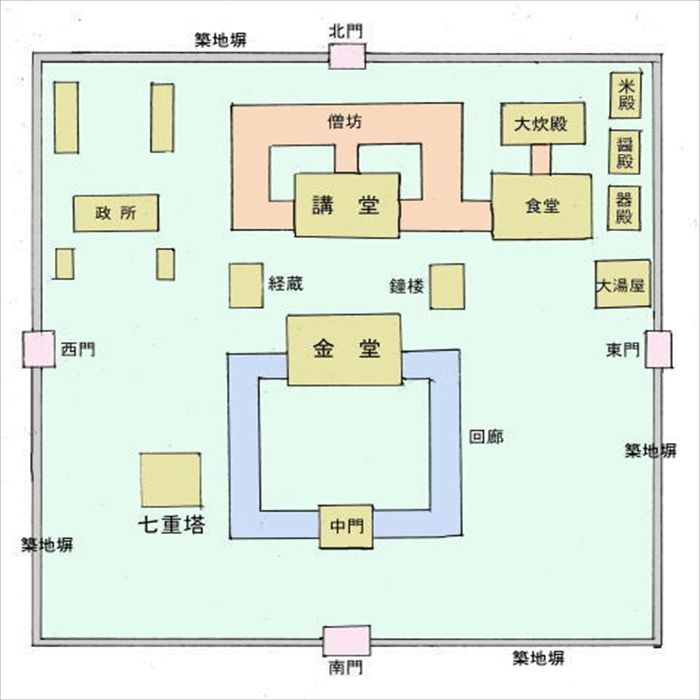

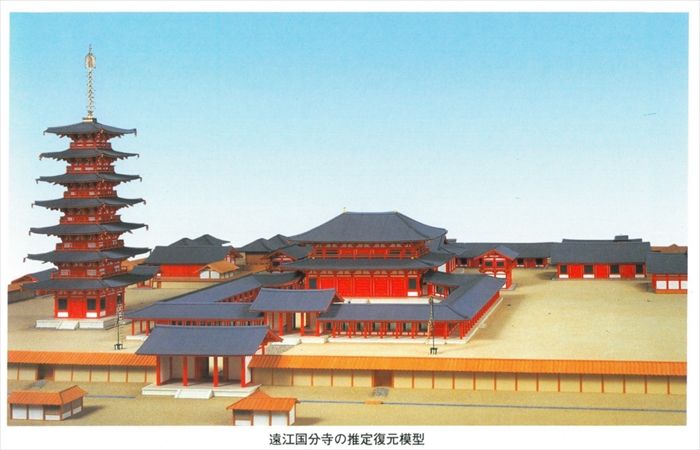

遠江国分寺は、金堂を中心に七重塔・講堂・中門・回廊など(伽藍)を築地塀などによって囲み、

その範囲は東西180m、南北250mに達し、また、周囲にも関連した施設がいくつか建てられて

いたものと考えられます。

現在、七重塔の跡や金堂跡には礎石が残っています。

中世になると国分寺は衰退しますが、その後国分寺の一隅に薬師堂が建てられました。

遠江国分寺跡は昭和26(1951)年に発掘調査され、昭和27年に国の特別史跡に指定されました。」

『手洗石』

薬師堂脇にある手洗石。もとは国分寺の礎石だったという。

「この手水石は今から1250年前の奈良時代に聖武天皇の勅願で建立された国分寺の礎石を

くり抜いて造られたものです。金堂跡の礎石にも同じ材質のものがあります」

駅前通りに面した入り口から進んで行った。

観音菩薩などの石造物。

『遠江四十九薬師霊場 第1番札所 国分寺』。

遠江国分寺跡の一角にある弁慶山国分寺が右手に。

『特別史跡 遠江國分寺跡』配置図。

【 http://www001.upp.so-net.ne.jp/toutoumi/kokubunji-keidai.htm

】

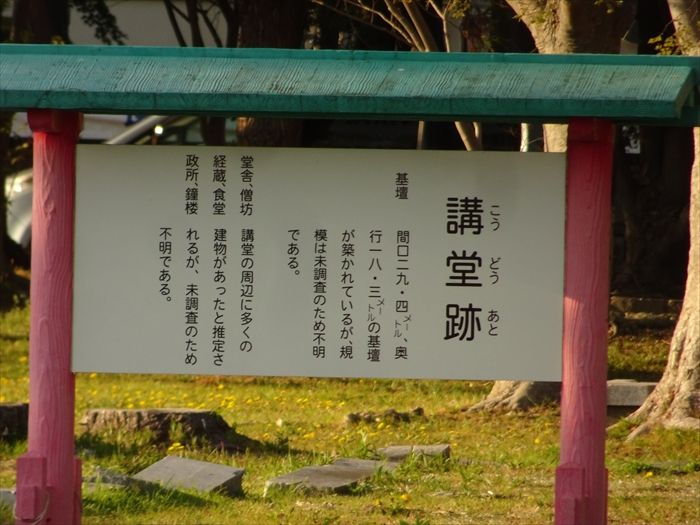

『講堂跡』が右手奥に。

中央よりやや東北側にあるのが講堂跡。

「基壇 間口29.4m、奥行18.3mの基壇が築かれているが、規模は未調査のため

不明である。」

未調査とあるが、何か調査に制限があるのだろうか?

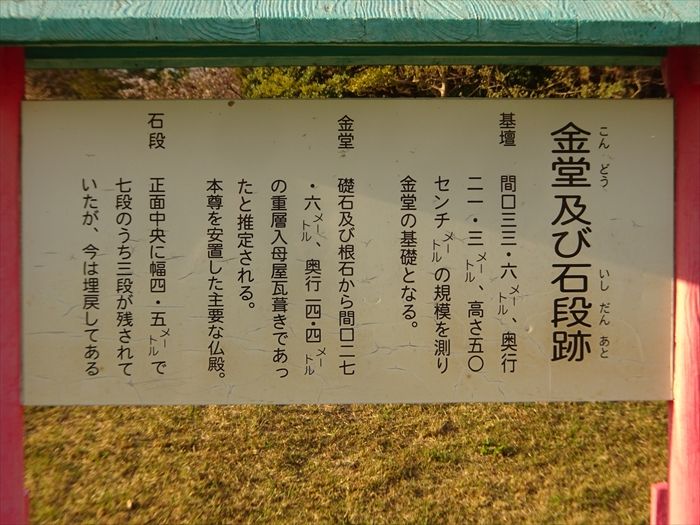

『金堂及び石段跡』。

「基壇は間口33.6m、奥行21.3m、高さ50cmの規模を測り金堂の基礎となる。

金堂は礎石及び根石から間口27.6m、奥行14.4mの重層入母屋瓦葺きであったと推定される。

本尊を安置した主要な仏殿。

石段は正面中央に幅4.5mで7段のうち3段が残されていたが、今は埋め戻してある。」

『中門跡』。

「中門は金堂から54mほど南に位置している。

基壇は間口16.5m、奥行10.8mの規模と推定される。

基壇の上に中門が建てられていたが、門の大きさや構造は不明である」

『遠江国分寺跡』。

『遠江国分寺の推定復元模型』。

『南大門跡』。

「南大門は中門から17.4mほど南に位置している。

この付近は開墾により、基壇まで破壊されているため、規模は不明。

瓦が特に多く出土することから、南大門の位置と推定する。」

『特別史跡 遠江国分寺跡』

「調査 昭和26年に発掘調査され、金堂、講堂、塔、中門、回廊、南大門、

土塁跡(後に築地塀と判明)の位置及び規模が明らかになった。

しかし、まだ多くの未調査の部分が残されている。」

『史跡 遠江國分寺跡』。

本国分寺に関して詳細に興味のある方は『 わたしたちの国分寺公園

』⬅リンクを

参照願います。

『特別史跡 遠江國分寺跡』を後にし、天平通り(県道56号線)に出て少し戻ると

右手にあったのが『府天満宮』。巨大な鳥居が迎えてくれた。

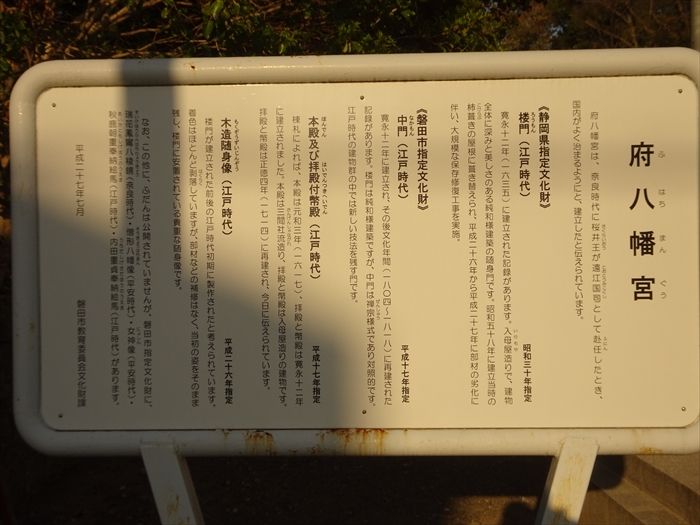

『府八幡宮』。

「八幡宮は、奈良時代に桜井王が遠江国司として赴任したとき、国内がよく治まるようにと、

建立したと伝えられています。

《静岡県指定文化財》

楼門(江戸時代) 昭和三十年指定

寛永十二年(一六三五)に建立された記録があります。入母屋造りで、建物全体に深みと

美しさのある純和様建築の随身門です。昭和五十八年に建立当時の杮葺きの屋根に

吹き替えられ、平成二十六年から平成名十七年に部材の劣化に伴い、大規模な

保存修復弘治を実施。

《磐田市指定文化財》

中門(江戸時代) 平成十七年指定

寛永十二年に建立され、その後文化年間(一八〇四~一八一八)に再建された 記録があります。楼門は純和様建築ですが、中門は禅宗様式であり対照的です。

江戸時代の建物群の中では新しい技法を残す門です。

棟札によれば、本殿は元和三年(一六一七)、拝殿と幣殿は寛永十二年に建立されました。

本殿は三間社流造り、拝殿と幣殿は入母屋造りの建物です。拝殿と幣殿は

正徳四年(一七一四)に再建され、今日に伝えられています。

木造随身像(江戸時代) 平成二十六年指定

楼門が建立された前後の江戸時代初期に製作されたと考えられています。

着色はほとんど剥落していますが、部材などの補修はなく、当初の姿をそのまま残し、

楼門に安置されている貴重な随身像です。

(奈良時代)・僧形八幡像(平安時代)・女神像(平安時代)・秋鹿朝重奉納絵馬

(江戸時代)内田重貞奉納絵馬(江戸時代)があります。」

右側に手水舎。

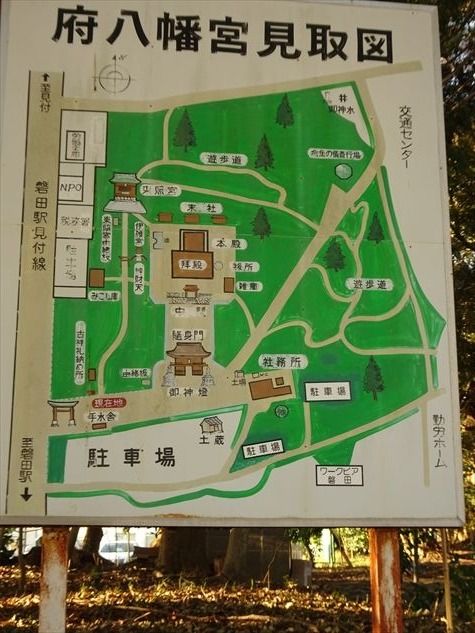

『府八幡宮』見取図。

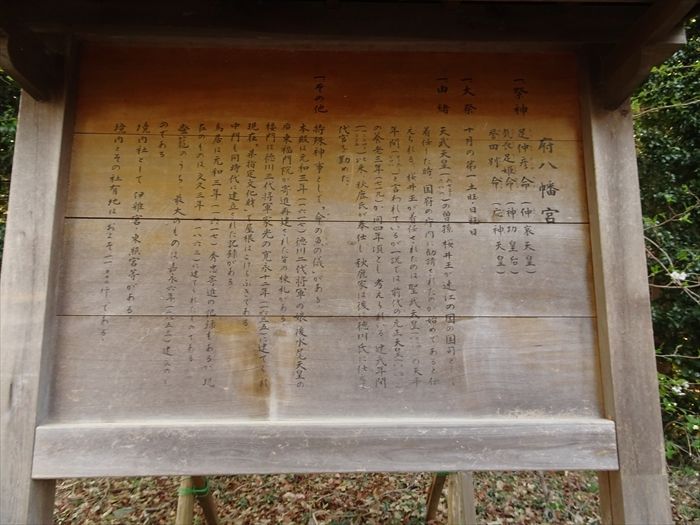

『府八幡宮』案内板。

「祭神 應神天皇 仲哀天皇 神功皇后

境内小宮 若宮八幡 武内社 天満宮

配祀 加茂神 吉野神 貴船神 日吉神 稲荷神

創建

文徳天皇の仁寿三年 (

八五三 )

九月二十一日鎮座

沿革

当宮は勧修寺 の南、八幡山眺望の山麓に存立往古の歴史を継承する村社にして、

別名吉利倶八幡とも伝えられております。

本宮の造営は昌泰三年 (

九〇〇 )

真言宗山階派の大本山勧修寺の鎮守として奉祀されたとも

云われ、その建立には醍醐天皇 が (

御母である藤原胤子

寛平八年 (

ハ九六 )

六月二十一歳で死去 )

皇大后を追贈また追悼を祈願するため御寄進

あらせられた由緒深い歴史あるお宮さんです。

長禄二年 (

一四五八 )

三月足利将軍義政公より当官之修復造営科として神田等御寄進があった。

以後治世は麻の如く乱れ応仁元年 (

一四六七 )

八月、世に応仁の乱 と呼ばれる大乱が洛中洛外で

始まり当宮もこの兵火により末社、神宝、旧記等もことごとく焼失、幸いにして勧修寺に

八幡縁記並びに相撲絵記等貴重な古文書が残っていたので事蹟の一端はそれによって

辛うじて知る事ができる。

中世が終わって天下統一を果した豊臣秀吉 公は、当宮を崇敬するも慶長三年八月、

伏見城において薨去され、その遺命により豊公の御遺徳を偲んで五大老の一人徳善院僧正

前田玄以 (

寺社奉行 )

によって金燈籠一基、木造灯籠二基及び神田十二石の寄進があった。

降って江戸時代に至り元和三年 (

一六一七 )

八月常陸の国松岡の城主戸澤右京亮政盛公社殿を

造営す、寛永十二年 (

一六三五 )

勧修寺大僧正寛海長吏より禁中、仙洞、国母、将軍等の

奉加帳を具して当宮の屋根等の修理を行う現木殿は元禄八年 (

一六九五 )

に新庄城主

戸澤能登守政寔公によって再建されたものである。

この時の大工は後に勧修寺宸殿等の造営を手掛けている事から元禄復興の一環として

再建が行われたものと考えられる。その後享保十九年 (

一七三四 )

と安永八年 (

一七七九 )

に

修理が行われており、その修理内容は不明であるが、向拝部分はその細部様式から見て

享保の修理に際して改変されたものと推定される。現在の本殿は昭和六十二年五月一日に

京都市有形文化財 に指定されその価値は高い。 」

『楼門(ろうもん)』

寛永12年(1635年)に建立され静岡県の文化財に指定されている。

本来ならば江戸時代初期制作の木造随身像2体が楼門左右に鎮座されて

いるのだが、解体修理中?の為かお姿はなかった。

『中門』。

拝殿前にある中門は楼門と同時期の建設だが、文化年間(1804年~1818年)再建の

記録があるのだと。

『拝殿』。

寛永12年(1635年)の建立で、現建物は正徳4年(1714年)の再建。

拝殿最奥にある本殿が元和3年(1617年)の建立で、府八幡宮で最古のようだ。

御祭神は八幡宮ではお馴染みの三柱。

・足仲彦命 (仲哀天皇)

・気長足姫命 (神功皇后)

・誉田別命 (応神天皇)

拝殿の奥に本殿(写真右)とその裏の『末社』。

『ボケ封じの宮(武内社)の御案内』。

『武内社』。

八幡様の忠臣、武内宿禰命を祀っている。

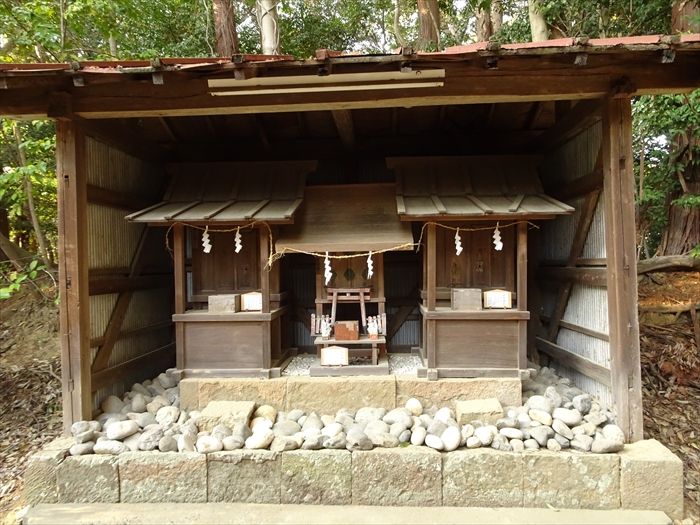

中央の末社。

左側の末社。

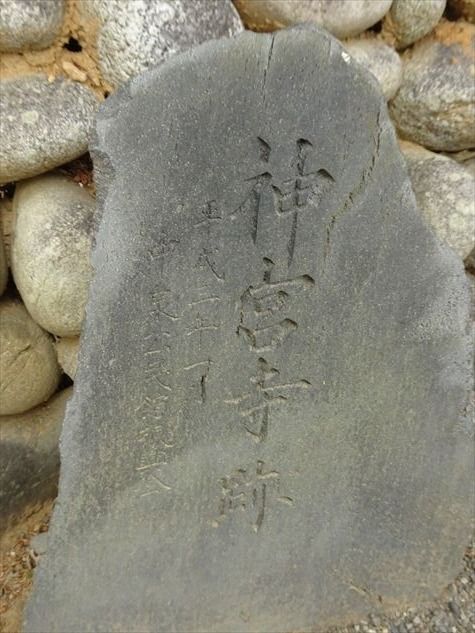

『神宮寺跡』石碑。

社務所前にある神宮寺の『築地塀』。

社務所辺りに明治元年(1868年)に廃寺となった神宮寺跡。

この築地塀だけが残されているのだと。

『府八幡宮』を後にし、更にJR磐田駅に向かう。

左手に『旧東海道』の石碑が。

『商工会議所前』交差点を過ぎる。

この交差点周りにも人の数は少なかった。

磐田市の消火栓マンホール蓋。

Jリーグジュビロ磐田のマスコット、ジュビロくんが描かれた消火栓の蓋。

例によって(横浜マリノスのマスコット「マリノス君」と同様)、チーム名や

キャラクター名は入っていない。ジュビロくんは静岡県の県鳥「サンコウチョウ」が

元になっているとのこと。

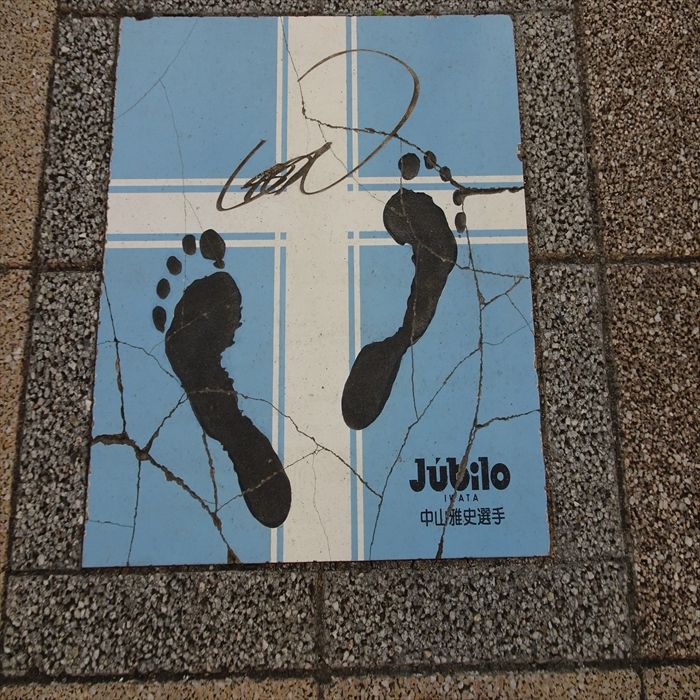

『中山雅史』選手のサインと足跡のプレート。

そしてJリーグジュビロ磐田の選手であった多くの人物のものが次々に。

遠江 国分寺の在りし日の姿も。

前方にJR磐田駅が見えて来た。

『天平の泉』のモニュメント。

Jリーグ・ジュビロ磐田のマスコット『ジュビロくん』。

歴史の街をイメージした磐田駅。

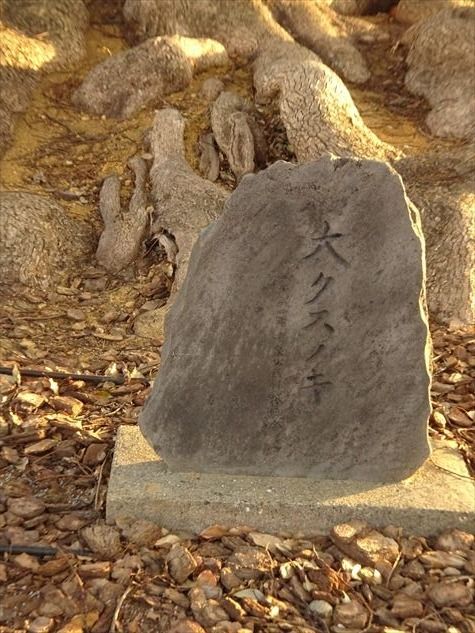

駅前には巨木が。

そしてその手前には、磐田市イメージキャラクター『しっぺい』。

市内に伝わる霊犬伝説「悉平太郎(しっぺいたろう)」をモチーフにしたのだと。

大木に近づいて。

『大クスノキ』であると。

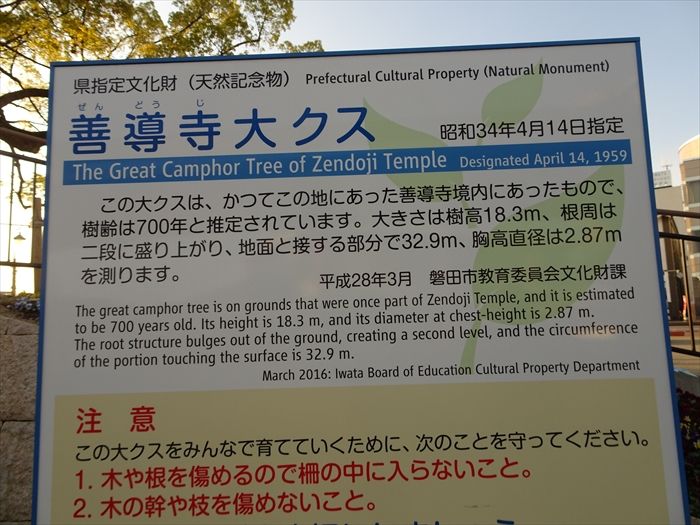

『善導寺大クス』。

「この大クスは、かってこの地にあった善導寺境内にあったもので

樹齢は700年と推定されています。大きさは樹高18.3m、根周は二段に盛り上がり

地面と接する部分で32.9m、胸高直径は2.87mを測ります。」

再びJR磐田駅の全景を。

そして磐田駅ホームへ。

17:42発の熱海行きを利用して帰路につき、自宅に21:45過ぎに到着したのであった。

その11 に戻る。

・・・完・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12