PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

松並木の残る街道をしばらく歩き続け、『森下南』交差点手前の交差点から国道と

分かれて旧東海道を左手に入って行った。

旧東海道『森下南』交差点を直進する。

天竜川に向かって旧東海道を進む。

豊田町の東海道には「東海道と歴史の道」という新しい道標『豊田町駅』が出来ていた。

この「東海道と歴史の道」の途中の一言坂は見付宿から池田渡船への近道で、

姫街道の一部であった。元亀3年10月、一言坂では上洛を目指す信玄と迎え撃つ家康が戦った。

多勢に無勢の家康は撤退を余儀なくされ、退却する本隊を助け、本田平八郎忠勝が獅子奮迅の

戦いをした。「一言坂の戦い」である。

武田の軍勢はこの働きを目の前にして、「家康に過ぎたるものがふたつあり唐の頭に本田平八」と

詠って、揶揄半分に称えた。「唐の頭」は「唐の頭の兜」のことである。国道一号線沿いに

「一言坂の戦跡」の石碑が出来ている。

先には『藤と香りの道』、戻ると先程立ち寄った『宮野一色一里塚』との表示。

「東海道と歴史の道ー森下起点案内

この道は昔の東海道です。ここから東の方を見ると、かつて この道沿いに

植えられていた松並木の名残りがおわかりになる でしょう。磐田市では、ここを起点に

現在の県道413号一言坂付 近までの約3キロの道を「東海道と歴史の道」と定め、

いくつか のサインを設置しました。途中には江戸時代に東海道を旅する 人たちの

休憩地となった「一里塚」もあります。

どうか、時間を 超えて歴史の空気の中をゆっくり歩いて下さい。 」

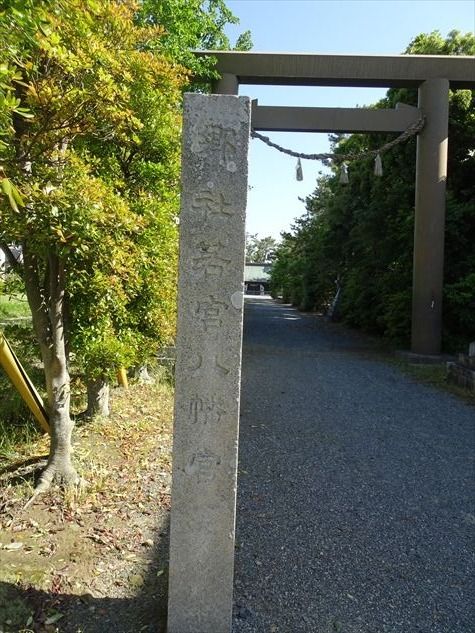

そして右手には大きな石鳥居が姿を表した。

『郷社 若宮八幡宮』。

『郷社 若宮八幡宮』と刻まれた社号標。

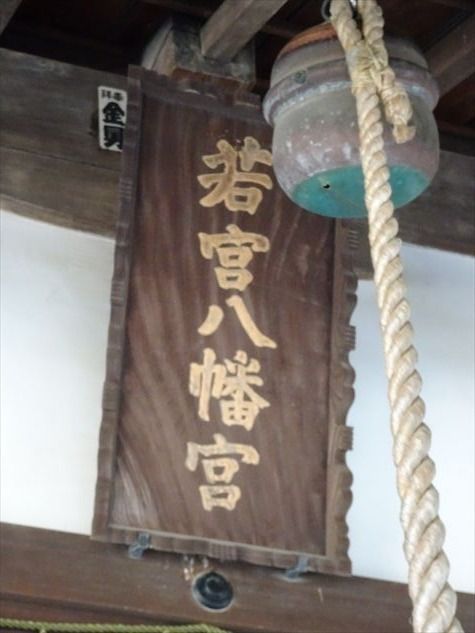

「若宮八幡宮

鎮座地:磐田市森下699

名 称:若宮八幡宮<通称:郷社(ごうしゃ)>

御祭神:大雀命(仁徳天皇)、誉田別命(応神天皇)、

息長足姫命(神宮皇后)

特 記:1873年(明治6年)に、近隣28ヶ所の神社を統合して

誕生した郷社で境内に遷宮し奉った神社が祀られていました。」

文字がかすれて解読不能であったが、上記の内容が書かれていたのであろう。

拝殿に向かって進む。

参道左手の広場の小さな丘には『西之島学校跡』と刻まれた石碑が。

「明治3年(1870年)西之島の豪農、熊谷三郎馬は静岡藩士大久保侗(おろか)を招いて

私塾を開いた。初めは自分の家で、次は近くの徳蔵寺、そして西之島学校へと発展した。

当時は授業料は受益者負担であった。「いい学校を作ろう」を合言葉にして「縄ない資金」を

奨励し、寄付を願って森本の大工斎藤源平衛を東京、大阪へ派遣して学ばせ、洋風三階建の

本館を建設した。」と。

『手水舎』。

『拝殿』。

明治七年一区一郷に村社設置の御達しにより当時浜松県第二大区第三小区内二十九ケ村の

神社を合祀して郷社若宮八幡宮と称した。

50年近く経ていますが色白な岡崎式狛犬、子狛犬もしっかり彫られていた。

『扁額』。

『拝殿内/本殿』。

横から『本殿』を。

境内社は本殿前両脇に整列して並んでいた。

立派な屋根付きの土俵があり、例祭での奉納相撲は有名だとか。

神輿舎であろうか。

『境内掲示板』。

掲示板内には『令和元年 御大礼』の案内が。

境内に、「藤と香りの道」として「郷社ポケットパーク」の碑があり、下記の話が

書かれていた。

『藤と香りの道 郷社ポケットパーク 第三場(出会いの場)』

「熊野が、あいさつにあらわれたのは、そのときでした。宗盛の顔にほほえみがうかびました。

熊野が天竜川の土手で、母のために蓮華の花をつんでいた夕ぐれ、そばを通った若い侍が

この宗盛だったのです。宗盛は、熊野の美しさに見とれてしまいました。

そして、できることならもういちどあいたいと思っていたのでした。」

『若宮八幡宮大鳥居造営記念』碑。平成二年の文字が。

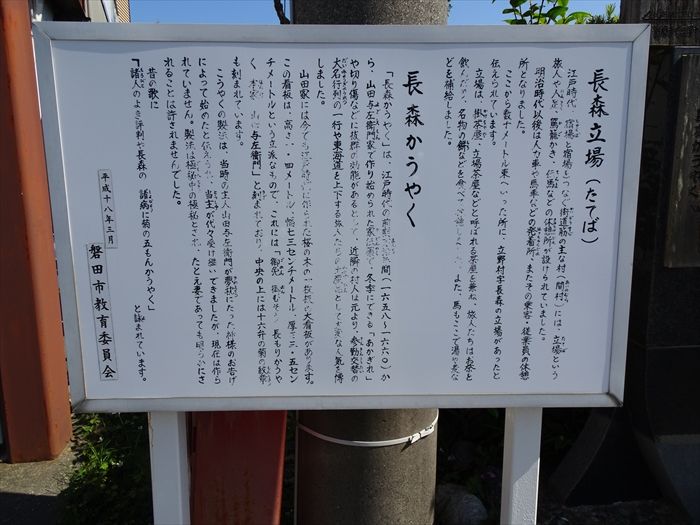

東海道夢舞台道標『豊田町 長森立場』

「長森立場(たてば)

江戸時代、宿場と宿場をつなぐ街道筋の主な村(間村)には、立場という旅人や人足、駕籠かき、

伝馬などの休憩所が設けられていました。

明治時代以後は人力車や馬車などの発着所、またその乗客・従業員の休憩所となりました。

ここから数十メートル東へいった所に、立野村字長森の立場があったと伝えられています。

立場は、掛茶屋、立場茶屋などと呼ばれる茶屋をかね、旅人たちはお茶を飲んだり、

名物の餅などを食べて休憩しました。また、馬もここで湯や麦などを補給しました。

長森かうやく

「長森かうやく」は、江戸時代の前期万治年間(1658~1660)から、山田与左衛門家で

作り始められた家伝薬で、冬季にできる「あかぎれ」や切り傷などに抜群の効能があるとして、

近隣の村人は元より、参勤交替の大名行列の一行や東海道を上下する旅人たちの土産品として

大変な人気を博しました。

山田家には今でも江戸時代に作られた桜の木の一枚板の大看板があります。

この看板は、高さ一・四メートル、幅七三センチメートル、厚さ三・五センチメートルという

立派なもので、これには「御免 御むそう 長もりかうやく 本家 山田与左衛門」と

刻まれており、中央の上には十六弁の菊の紋章も刻まれています。

こうやくの製法は、当時の主人山田与左衛門が夢枕にたった神様のお告げによって始めたと

つたえられ、当主が代々受け継いできましたが、現在は作られていません。

製法は極秘中の極秘とされ、たとえ妻であっても明らかにされることは許されませんでした。

昔の歌に

豊田町 防火水槽 マンホール蓋。

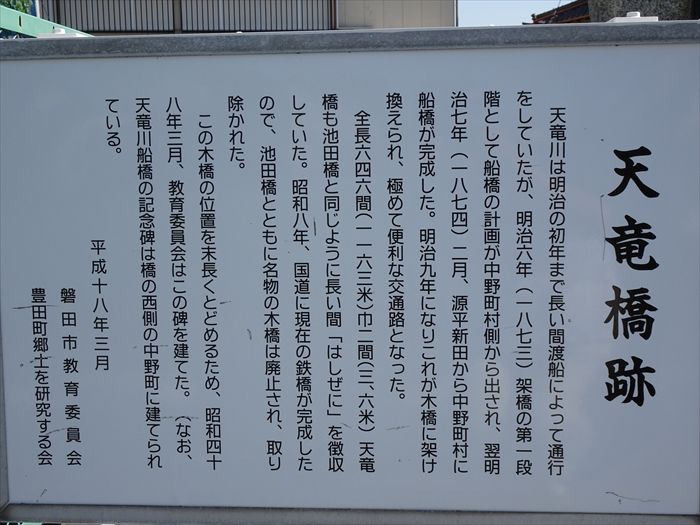

『天竜橋跡碑』

信号を渡りその先の田園に囲まれた道を右折し進み、左折すると右手には

『天竜橋跡の碑』が建っていた。

『天龍橋碑』。

この碑は明治になって架けられた「木橋」を説明した物で、当時の橋は橋銭(有料)を

徴収していたという。

1873 ) 架橋の

第一段階として船橋の計画が中野町村側から出され、翌明治七年二月源平新田から中野町村に

船橋が完成した。明治九年になりこれが木橋に架け換えられ、極めて便利な交通路となった。

全長六四六間 ( 1163m ) 巾二間 ( 3.6 m) 、天竜橋も池田橋と同じように長い間「はしぜに」を

徴収していた。昭和八年、国道に現在の鉄橋が完成したので、池田橋とともに名物の木橋は

廃止され、取り除かれた。

(なお、天竜川船橋の記念碑は橋の西側の中野町に建てられている。)」。

前方に天竜川の堤防が見えて来た。

堤防に上がると、右手前方に天竜川に架かる、静岡県道261号磐田細江線『天竜川橋』が見えた。

左手には、東海道本線の鉄橋・天竜川橋梁が。

県営事業の一つとして1933(昭和8)年6月に架けられた全長919.5m、幅員7.3mの

架設当時のままの石積が残っている。

現在の天竜川橋が架けられるよりずっと昔の1874(明治7)年、船を横に並べてつなぎ、

その上に板を渡して橋とした船橋が天竜川に架けられた。

その後、1876(明治9)年に全長646間(約1,175m)、幅員2間(約3.6m)の木橋が

賃取橋として架けられており、天竜川橋の前身となっている。

ワーレントラス橋とは橋桁にトラス(三角形に組んだ構造)を利用した橋で、斜めに入れられた

部材の向きが交互になっているものをいうと。

天竜川橋は1967(昭和42)年まで国道1号線として東西交通を支え、その後は県道261号

磐田細江線として、現在でも多くの人に利用されている。

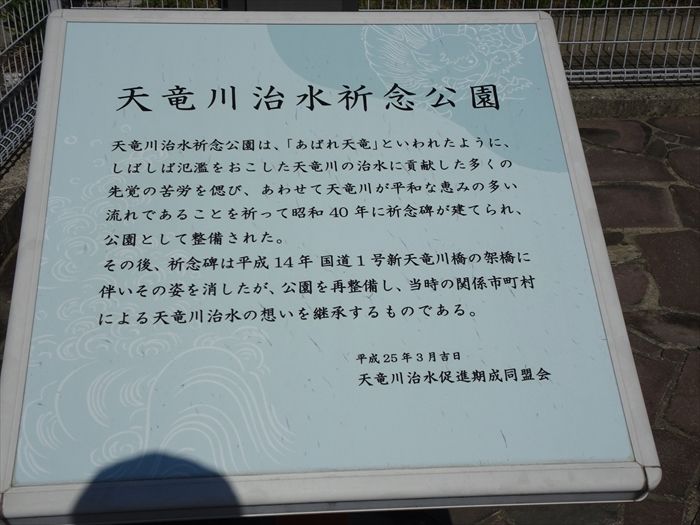

『天竜川治水紀念公園』を訪ねる。

天竜川治水記念碑のあった場所には現在、この界隈にあったらしいいくつかの記念碑が

集められており、その中になんとも意味深な形態の造形物が。

天竜川橋『紀功碑』。明治になると、天竜川渡船の独占は無くなり、池田の対岸である中野町の

浅野茂平が架橋に尽力した。明治七年に橋が完成し、その功績を称えたもの。

その下の左右にも様々なプレートが。

昭和40年に祈念碑が建立され、公園が整備されたようですが、平成14年国道1号線新天竜川橋の

架橋に伴い、その姿を消したことが記載されていた。

この石碑は?

ピラミッド型の『天竜川治水を祈念して 1965 竹山祐太郎書』碑。

その2 に戻る。

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12