PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

国道257号線の高塚駅入口交差点を通過。

高塚駅は浜松市南区内に設置されている唯一の駅。

高塚駅とは反対に写真の方向・南方向に2kmほど進むと海岸に出る。

そして国道257号線は分岐し、右側の分岐を進むと旧東海道・県道316号線。

分岐の中央にあったのが、『東海道夢舞台道標・浜松市『篠原』』。

浜松宿 宿境まで一里十三町

舞阪宿 宿境まで一里十五町

国道257号線と別れて旧東海道を進む。

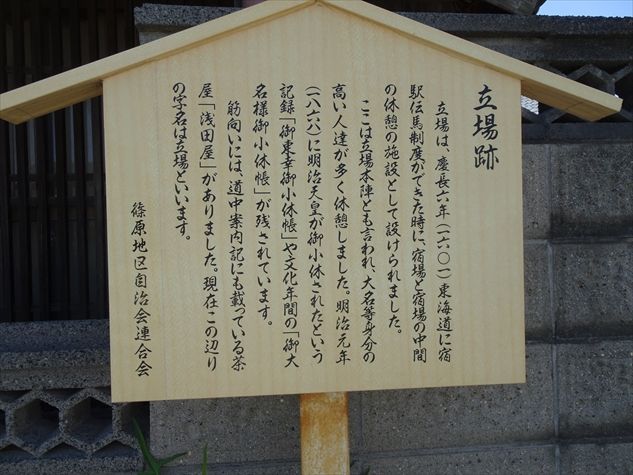

『立場跡』。

真新しい『立場跡』案内板。

「立場は、慶長六年(1601)東海道に宿駅伝馬制度ができた時に、宿場と宿場の中間の休憩の

施設として設けられました。

ここは立場本陣とも言われ、大名等身分の高い人達が多く休憩しました。明治元年(1868)に

明治天皇が御小休されたという記録ん「御東幸御小休帳」や文化年間の「御大名様御小休帳」が

残されています。筋違いには、道中案内記にも載っている茶屋「浅田屋」がありました。

現在この辺りの字名は立場といいます。」

次に右手の『神明宮』を訪ねた。

入口で境内樹木の消毒を行っていた神主の方が、説明して下さいました。

格式ある「神明造り」の『拝殿』。

『本殿』。

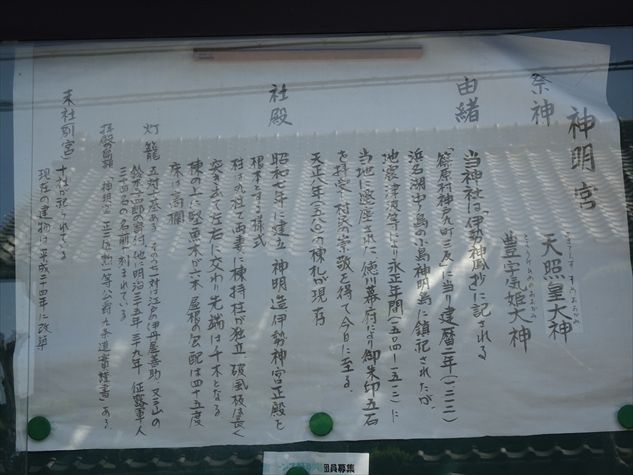

「祭神 天照大神 豊受姫大神

由緒 当神社は、「伊勢神鳳抄」に記される。「篠原村神戸九町三反」に当たり

建暦二年(1212)浜名湖中ノ島の小島神明島に鎮祀せられたが、

地震津波等により永正年間(1504~12)に当地に遷座された。

徳川幕府により御朱印五石を拝受、村民の崇敬を得て今日に至る。

天正八年(1580)の棟札が現存。

社殿 昭和7年に建立。神明造り。伊勢神宮正殿を根本とする様式。

柱は丸柱で両妻に棟持柱が独立。破風枝は長く突き出して左右に交わり

先端は千木となる。

棟の上に竪魚木が六本。屋敷の勾配は四十五度、床は高欄。

灯籠 五対一基ある。そのうち一対は江戸の伊丹屋善助又三山の鈴木十四郎の

寄付。他に明治三十五年、三十九年、征露軍人三十四名の名前が刻まれている。

拝殿扁額 「神明宮正二位勲一等公爵九条道實勤書」とある。」

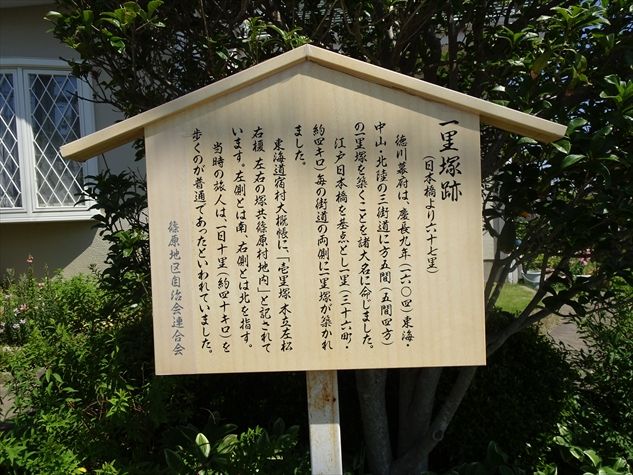

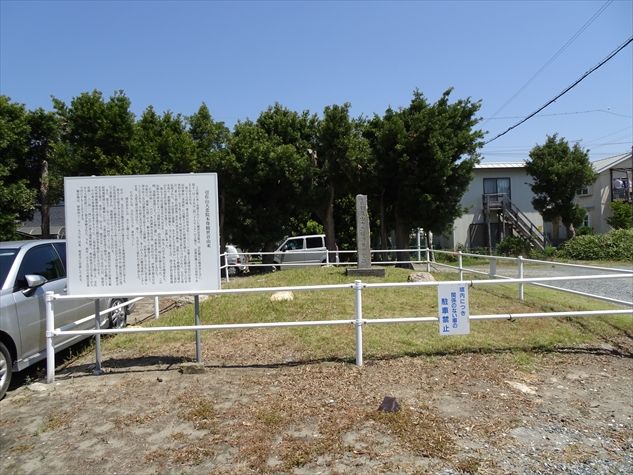

『篠原の一里塚跡』(日本橋より六十七里)前。

「徳川幕府は、慶長九年(1604)東海・東山・北陸の三街道に方五間(約9m四方)の

一里塚を築くことを命じました。江戸日本橋を基点とし、一里(三十六町=約四キロ)毎に

街道の両側に一里塚が築かれました。

東海道宿村大概帳に「壱里塚 木立左松右榎 左右の塚共篠原地内」と記されています。

(左側とは南・右側とは北を指す)当時の旅人は、一日十里(約40キロ)を歩くのが

普通であったといわれていました。」

両側に住宅街が続く旧東海道。

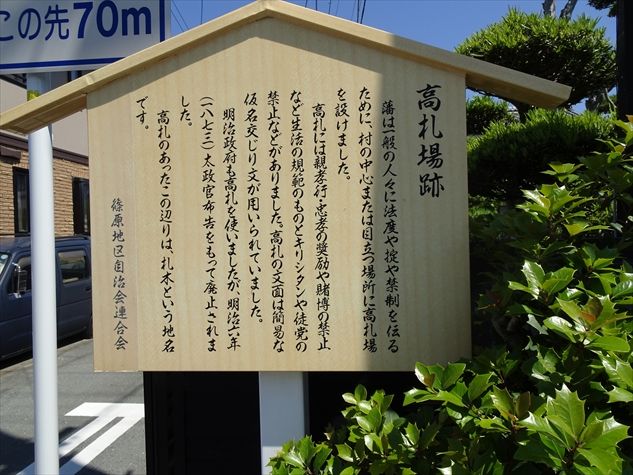

『高札場跡』。

「藩は一般の人々に法度や掟や禁制を伝えるため、村の中心または目立つ場所に高札場を設けた。

高札には親孝行・忠孝の奨励や賭博の禁止など生活の規範のものとキリシタンや徒党の

禁止などがあった。

高札の文面は簡易な仮名交じり文が用いられていた。

明治政府も高札を使ったが、明治六年(1873)太政官布告をもって廃止された。

高札のあったこの辺りは、札木という地名になっている。」

道路脇に小さな社が。(この後も同じような社をいくつか見掛けた)。

古い建物の『柳本診療院』。

浜松市西区篠原町の旧東海道沿いに建つ柳本診療院は、昭和2年(1927年)に建てられたと

される木造二階建ての擬洋風(洋風を真似した様式)の建物。

ここ(現浜松市西区篠原町)で開業。

玄関屋根の鬼瓦には「Water」、「MIZU」の文字が刻まれているようであったが、その意味は?

そして左手に浜松市立篠原小学校の校庭内の大きな石碑が。

浜松市立篠原小学校『正門』。

篠原村立篠原尋常小学校、篠原村国民学校の歴史を持つ小学校であると。

こちらも校庭内に。

『長里橋 を渡る。

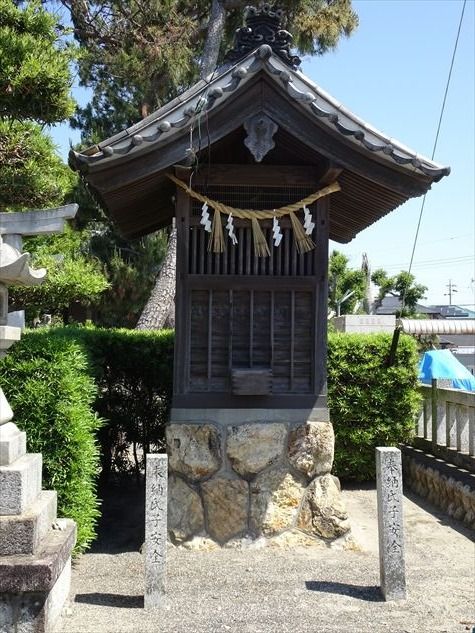

前方右手に現れたのが『愛宕神社』。

安全祈願の社か?

この手前右奥にも同様な社があった。

坪井町東端に鎮座する愛宕神社。

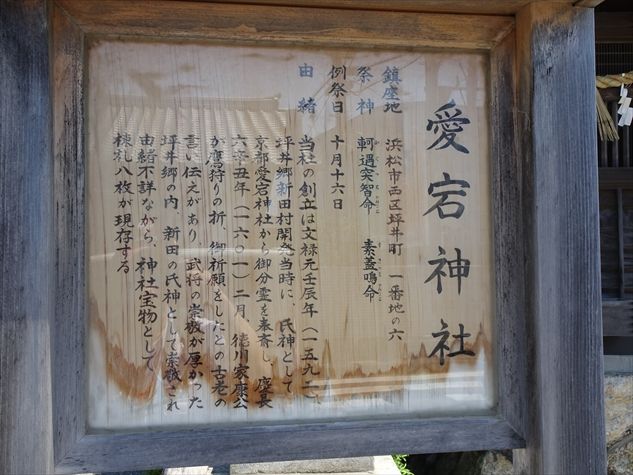

『愛宕神社』

「鎮座地 浜松市西区坪井町一番地の六」

祭神 軻遇突智命(かぐつちのみこと)、素盞鳴命(すきのをのみこと)

由緒 当社の創立は文禄元壬辰年(一五九二)、坪井郷新田村開発当時に、氏神として

京都愛宕神社から御分霊を奉斎し、 慶長六辛丑年(一六○一)二月、徳川家康公が

鷹狩りの折、御祈願をしたとの古老の言い伝えがあり、 武将の崇敬が厚かった

坪井郷の内、新田の氏神として崇敬され由緒不詳ながら、神社宝物として

棟札八枚が現存する。」

『拝殿』。

『臨済宗愛宕山 妙心寺派 光雲寺』。

庭先の槇も見事に手入れがされていた。

生垣の槇も見事に。

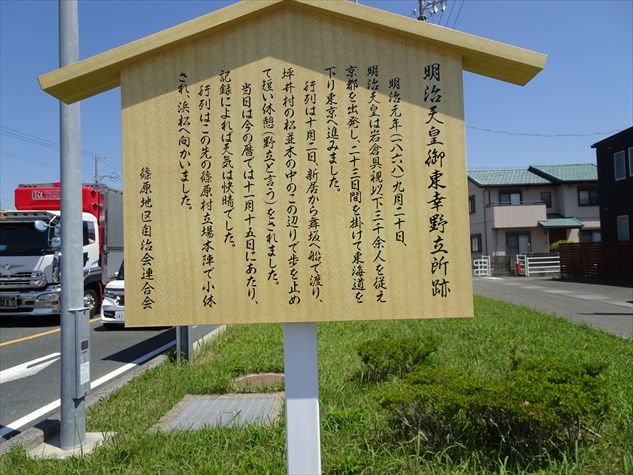

『明治天皇御東幸野立所跡』。

「明治元年」(1868)9月20日、

東京へ進みました。行列は十月ニ日に、新居から舞阪へ船で渡り坪井村の杉並木の中の

この辺りで歩を止めて短い休憩(野立と言う)をされました。

当日は今の暦では十一月十五日にあたり、記録によれば天気は快晴でした。

行列はこの先の篠原村立場本陣で小休され、浜松へ向かいました。」

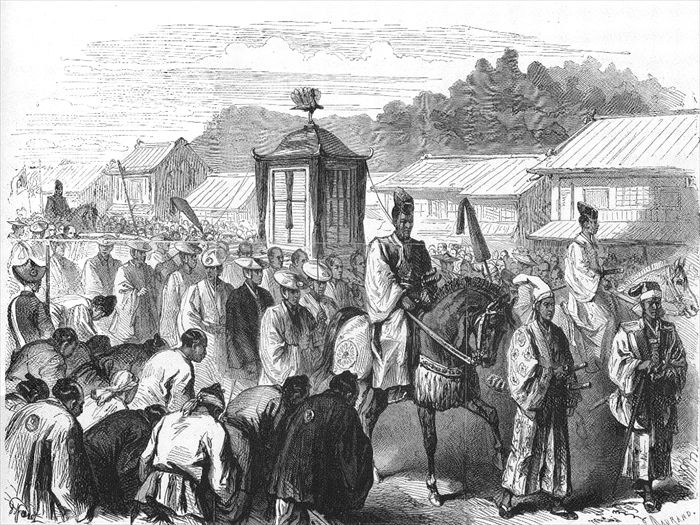

明治天皇は、下図の如く駕籠に乗られた移動であったようだが、それにしても23日間で

京都から東京までの移動は信じられないのであるが。

『明治天皇の東京行幸フランスの新聞雑誌(英語版)『ル・モンド・イリュストレ(フランス語版)』1869年2月20日刊行号内の挿絵。』

【 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E8%A1%8C%E5%B9%B8 】より

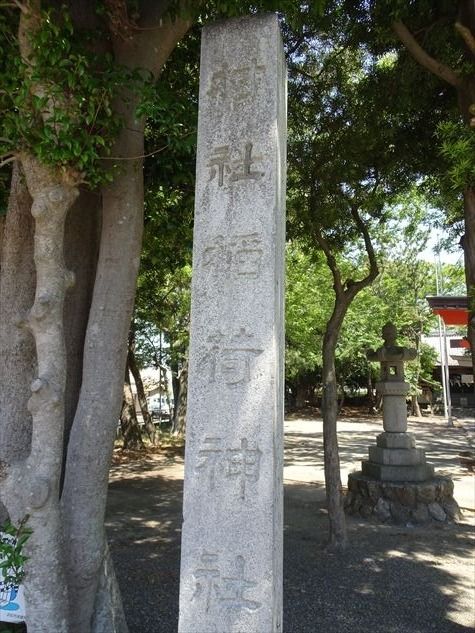

右手に『稲荷神社』。

『郷社 稲荷神社』社号標。

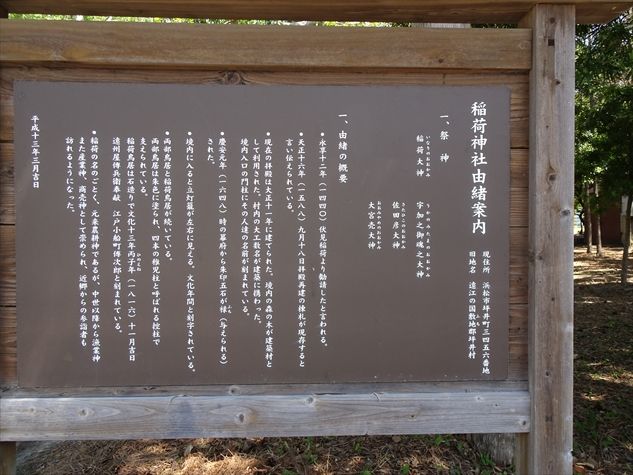

『稲荷神社 由緒案内』

一.祭神 稲荷大神 宇加之御魂之大神 佐田彦大神 大宮売大神

一.由緒の概要

●永享十二年(一四四○)伏見稲荷より勧請したと言われる。

●天正十六年(一五八八)九月十八日拝殿再建の棟札が現存すると言い伝えられている。

●現在の拝殿は大正十一年に建てられた。境内の森の木が建築材として利用された。

村内の大工数名が建築に携わった。境内入口の門柱にその人達の名前が刻まれている。

●慶安元年(一六四八)時の幕府から朱印五石が禄(与えられる)された。

●境内に入ると立灯篭が左右に見える。文化年間と刻字されている。

●両部鳥居と稲荷鳥居が続いている。 両部鳥居は朱色に塗られ、四本の稚児柱と呼ばれる控柱で

支えられている。稲荷鳥居は石造りで文化十三年丙子年(一八一六)十一月吉日

遠州屋傳兵衛奉献 江戸小船町傳次郎と刻まれている。

●稲荷の名のごとく、元来農耕神であるが、中世以降から漁業神また産業神、商売神として

崇められ、近郷からの参詣者も訪れるようになった。」

『稲荷神社』境内。

『社殿』。

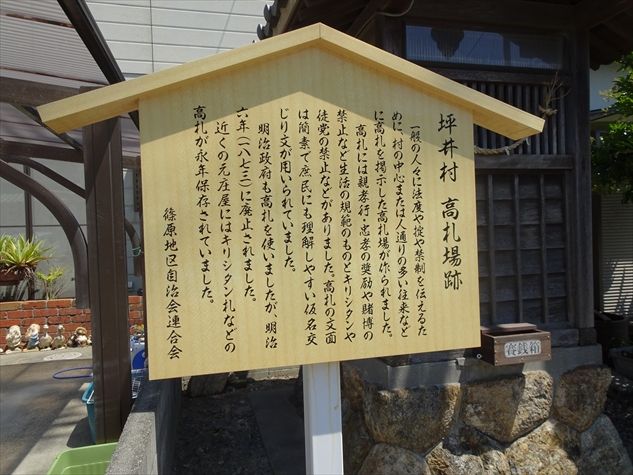

『常夜燈』と『坪井村 高札場跡』。

「一般の人々に法度や掟や禁制を伝えるために、村の中心または人通りの多い往来などに

高札を掲示した高札場が作られました。

高札には親孝行、忠孝の奨励やバクチの禁止など生活の規範のものとキリシタンや徒党の

禁止などがありました。高札の文面は簡素で庶民にも理解しやすい仮名交り文が用いられて

いました。明治政府も高札を使いましたが、明治六年(1873)に廃止されました。

近くの元庄屋にはキリシタン札などの高札が永年保存されていました。」

「坪井西」バス停を過ぎ暫く進むと、再び右手のここにも常夜燈が。

『忠魂碑』。

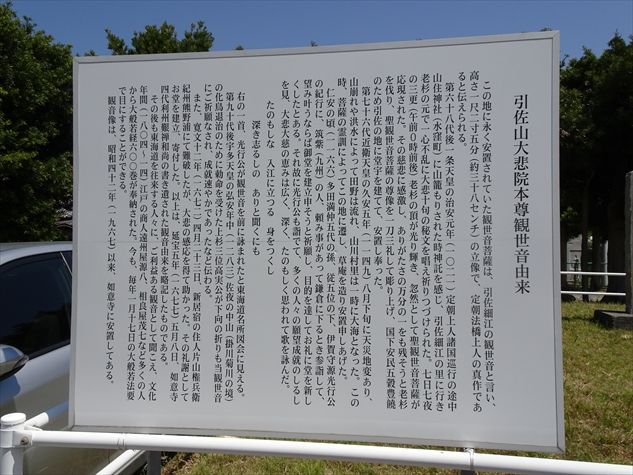

『史蹟引佐山大悲院観音堂聖跡』。

「この地に永く安置されていた観世音菩薩は、引佐細江の観世音と言い、高さ一尺二寸五分

(約三十八センチ)の立像で、定朝法橋上人の真作であると伝えられる。

第六十八代後一条天皇の治安元年(一○二一)定朝上人諸巡行の途中山住神社(水窪町)に

山籠もりされた時神託を感じ、引佐細江の里に行き老杉の元で一心不乱に大悲十句の

秘文を唱え祈りつづけられた。 七日七夜の三更(午前0時前後)老杉の頂が光り輝き、

忽然として聖観世音菩薩が応現された。 その慈悲に感激し、ありがたさの万分の一をも

残そうと老杉を伐り、聖観世音菩薩の尊像を一刀三礼して彫り上げ、国下安民五穀豊饒のため

引佐の地に堂宇を建てて、安置し奉った。 第七十六代近衛天皇の久安五年(一一四九)

八月下旬に天災地変あり、山崩れや洪水によって田野は流れ、山川村里は一時に大海となった。

この時、菩薩の霊訓によってこの地に遷し、草庵を造り安置申しあげた。 仁安の頃(一一六六)

多田満仲五代の孫、従五位の下、伊賀守源光行公の紀行に、筑紫(九州)の人、頼み事があって

鎌倉に下るとき参詣して、 望み叶うならば御堂を建立申そうと祈願し、目的を達してお礼に

堂を新しくしたとある。 それ故に光行公も詣でて、多くの人々の願望成就のしるしを見、

大悲大慈の恵は広く、深く、たのもしく思われて歌を詠んだ。

たのもしな 入江に立つる 身をつくし 深き志るしの ありと聞くにも

右の一首、光行公が観世音を前に詠まれたと東海道名所図会に見える。

第句十代後宇多天皇の弘安年中(一二八三)佐夜の中山(掛川菊川の境)の化鳥退治のために

勅命を受けた上杉三位高実公が下向の折りも当観世音にご祈願なされ、成就速やかであった

など伝わる。 また、寛文十二年(一六七二)四月二十三日、新居宿の住人片山権兵衛

紀州熊野浦にて難破したが、大悲の感応を得て助かった。 その礼謝としてお堂を建立、寄附した。

以上は、延宝五年(一六七七)五月八日、如意寺四代利州艱禅和尚の書き遺された観音由来を

略記したものである。 その後も東海道を往来する人々にご利益ある観音として聞こえ、

文化年間(一八○四~一四)江戸の商人遠州屋源人、相良屋茂七など多くの人から

大般若経六○○巻が奉納された。 今も、毎年一月十七日の大般若法要で目にすることができる。

観音像は、昭和四十二年(一九六七)以来、如意寺に安置してある。 」

バス停『馬郡観音堂』

「馬郡東 」 バス停付近の旧東海道を振り返る。

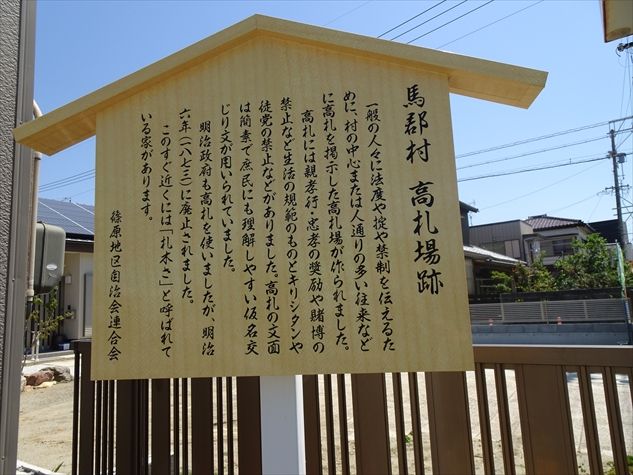

『馬郡村 高札場跡』

「一般の人々に法度や掟や禁制を伝えるために、村の中心または人通りの多い往来などに

高札を掲示した高札場が作られました。

高札には親孝行、忠孝の奨励やバクチの禁止など生活の規範のものとキリシタンや徒党の

禁止などがありました。高札の文面は簡素で庶民にも理解しやすい仮名交り文が用いられて

いました。明治政府も高札を使いましたが、明治六年(1873)に廃止されました。

このすぐ近くには「札木さ」と呼ばれている家があります。」

馬郡町自主防災隊倉庫の横の鞘堂にも秋葉燈籠が納まっていた。

その2 に戻る。

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12