PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

『港・ヨコハマ』を巡る を再開いたします。

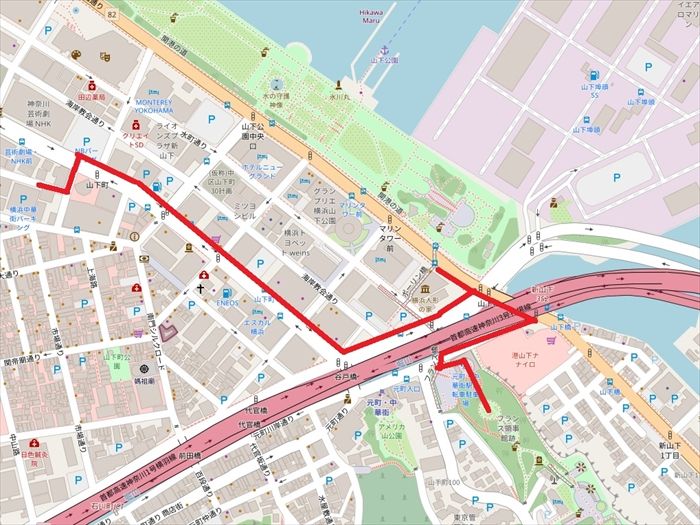

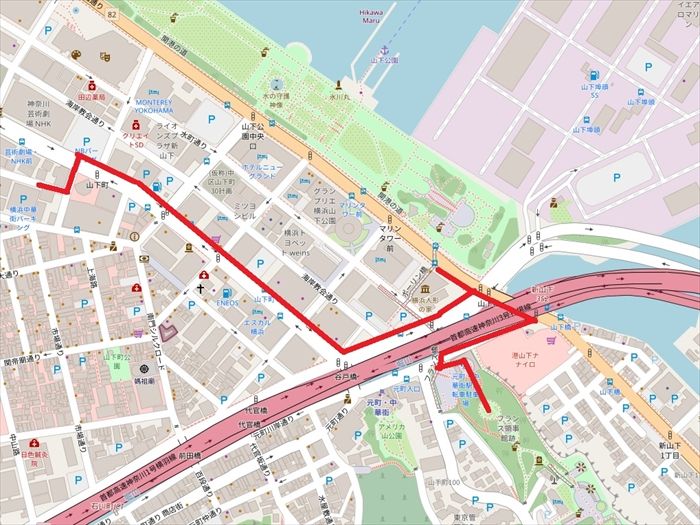

ーー が(その10)の散策ルート。

更に『シルク通り』を中華街方面に向かって歩く。

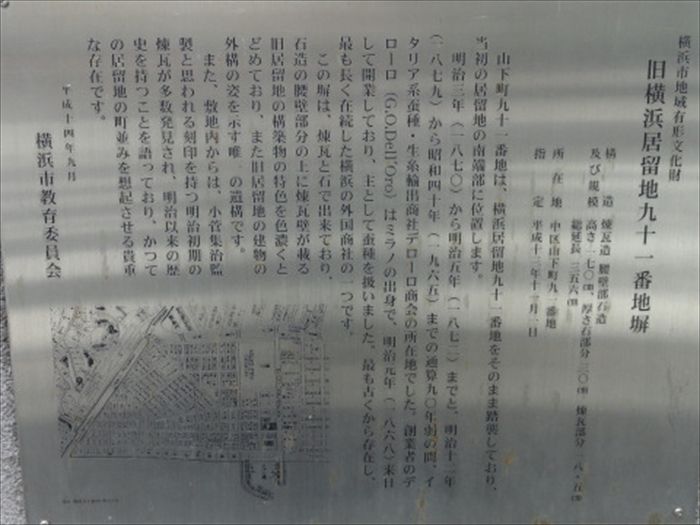

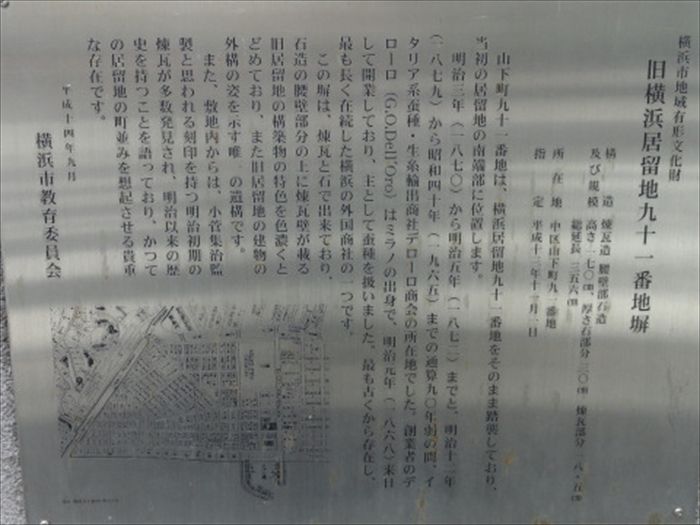

右手にあったのが『旧居留地91番地塀』。

中区山下町91番地に半端に残された塀が。

「イタリア系蚕種・生糸輸出商社デローロ商会の所在地」と書かれており、通りの名前はシルク通り。

デローロ商会は、山下町の旧外国人居留地で最も古く、長く存在していた外国商社。

その塀は当時の建築の面影を残す唯一の遺構。

構 造 レンガ造り 腰壁部石造

総延長 三五六cm

所 在 地 中区山下町九一番地

指 定 平成十三年十一月一日

山下町九十一番地は、横浜居留地九十一番地をそのまま踏襲しており、当初の居留地の南端部に

位置します。

明治三年(一八七〇)から明治五年(一八七二)までと、明治十二年(一八七九)から

昭和四十年(一九六五)までの通算九〇年弱の間、イタリア系蚕種・生糸輸出商社デローロ商会の

所在地でした。創業者のデローロ(G.O.Dell'Oro)はミラノの出身で、明治元年(一八六八)

来日しており、主として蚕種を扱いました。最も古くから存在し、最も永く在続した横浜の

外国商社の一つです。

この塀は、煉瓦と石で出来ており、石造の腰壁部分の上に煉瓦壁が載る旧居留地の構造物の特色を

また、敷地内からは、小菅集治監製と思われる刻印を持つ明治初期の煉瓦が多数発見され、

明治以来の歴史を持つことを語っており、かつての居留地の町並みを想起させる貴重な存在です。

そして再び『みなとみらい21線』に戻ると左手には2011年開館の『KAAT神奈川芸術劇場』。

KAAT 神奈川芸術劇場は、「モノをつくる」「ヒトをつくる」「まちをつくる」の

「3つのつくる」をテーマとする創造型の舞台芸術専用劇場。

KA NAGAWA A RT T HEATER」の略。

右手に『中華街』の入口門が。

横浜中華街には現在、 10基の牌楼(門)👈リンク が建っています。大通りにある善隣門は、

テレビや雑誌などでよく見かけると思いますが、その他に9基もあり、中でも東南西北の4基 には

深い意味があるのだと。

『朝陽門(青龍門)』

こちら側には、朝陽門の文字はなく、ただ『中華街』と書いてあるだけ。

そして裏には『朝陽門』の文字が。

朝陽門は、中華街の東門にあたり、みなとみらい線の『元町・中華街駅』のすぐ近くに。

日の出を迎える門。朝日が街全体を覆い繁栄をもたらす。守護神は青龍神。色は青。

2003年2月1日に立派な牌楼が落成し、高さ13.5メートル、幅12メートルで中華街で

最大の門となりました。みなとみらい線が開通(2004年2月)し、元町・中華街駅からは、

この牌楼を通って中華街へ入ることになるのです。

『日本洋裁業 発祥 顕彰碑』。

1995年(平成7年)、みなとみらい線「元町・中華街駅」3番を出たすぐの場所に

「日本洋裁業発祥顕彰碑」が建てられた。

1863(文久3年)、英国人ピアソン夫人が横浜居留地97番地にドレス・メーカー

「サムエル・ クリフト支店」を開店したのが、横浜の洋裁業の始まりといわれる。

みなとみらい線「元町・中華街駅」3番出入口の壁面。

「この壁面は、明治時代のこの場所にあった婦人衣服裁縫所「ビンセンド商会」の建物外観の

イメージを再現したものです。」

『ウエインズインポート横浜(株) Volkswagenベイサイド横浜』前を進む。

『首都高速神奈川3号狩場線』の高架が目の前に。

現役時代は、出張の折、羽田空港に向かうバスに載って通る場所。

『谷戸橋交差点』を左折すると左手に『テレビ神奈川(TVK)開局の記念碑』。

1972年4月開局、2004年5月に社屋がこの山下町から関内に移転。

旧社屋のあった山下町に小さなひざ丈もないほどの記念碑が建っていた。

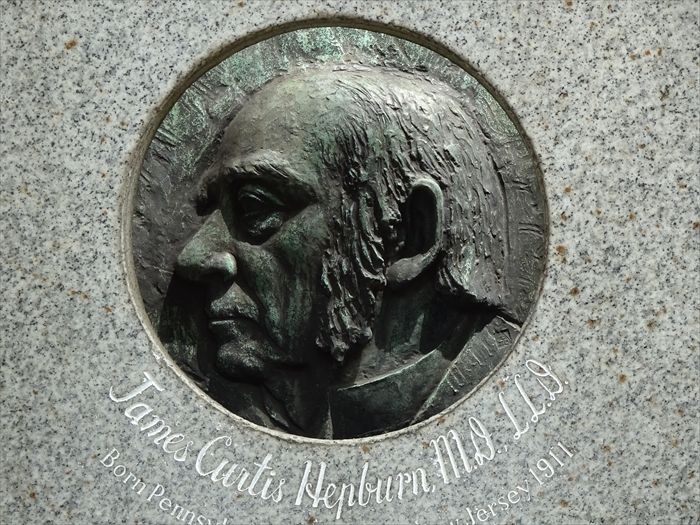

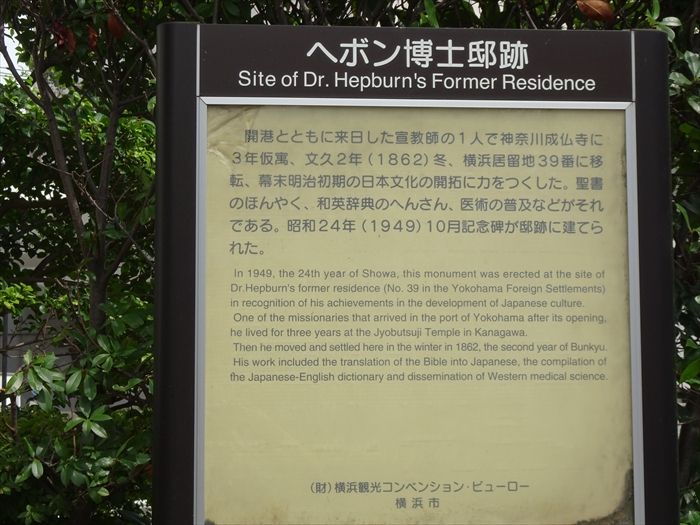

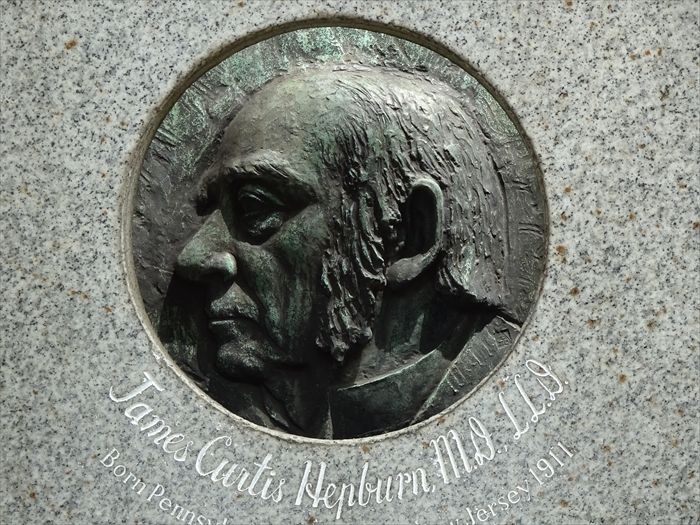

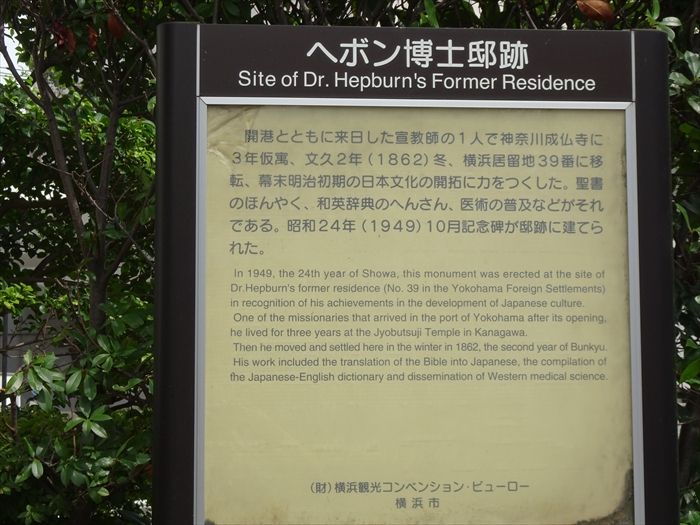

そしてその先にあったのが『ヘボン博士邸跡』。

誕生した1815年は日本では文化12年にあたる。日米修好通商条約が締結(1858年)された

翌年の安政6年(1859年)に布教の目的でアメリカ長老教会から夫妻で来日した。

44歳の時であった。

ヘボン博士邸は文久2年(1862年)冬に、神奈川宿成仏寺からここ横浜居留地39番に移ってきた。

住居、施療所、礼拝堂兼教室が建てられたが、明治15年(1882年)には山手に移った。

その間、住んでいたのがここ山下町のヘボン博士邸である。

ヘボン博士が創設した男女共学のヘボン塾の女子生徒を受け継ぐ形で明治3年(1870年)に

設立されたフェリス女学院に対し、残されたヘボン塾の男子生徒のために創立された

明治学院は明治20年(1887年)に東京都港区白金の地に統合され、初代総理にはヘボンが就任した。

「ヘボン博士邸跡

開港とともに来日した宣教師の1人で神奈川成仏寺に3年仮寓、文久2年(1862)冬、

横浜居留地39番に移転、幕末明治初期の日本文化の開拓に力をつくした。

聖書のほんやく、和英辞典のへんさん、医術の普及などがそれである。

昭和24年(1949)10月記念碑が邸跡に建てられた。」

この白い花は?

『ヘボン博士邸跡』から山下橋方面にさらに進む。

そして『山下橋交差点』を左折し『山下公園通り』に入ると左手には『横浜人形の家』が。

『横浜人形の家』。

横浜人形の家は「横浜発・世界の人形ふれあいクルーズ」をコンセプトに展開する、

世代を超えて楽しめるドールミュージアム。

地域色豊かな人形から人間国宝の手による人形まで、世界140以上の国と地域、約1万点以上の

人形を収蔵。

そして、『山下公園通り』を引き返すと、左手方面は『山下埠頭』方面。

『山下橋』を渡る。

下を流れる川は『堀川』そしてその上には『首都高速神奈川3号狩場線』が。

『MEGAドン・キホーテ 港山下総本店』の店頭には小さな水族館が。

この水槽にいる熱帯魚は「パラオ共和国」のサンゴ礁にいる熱帯魚だと。

ガラスが反射してしまって・・・・。

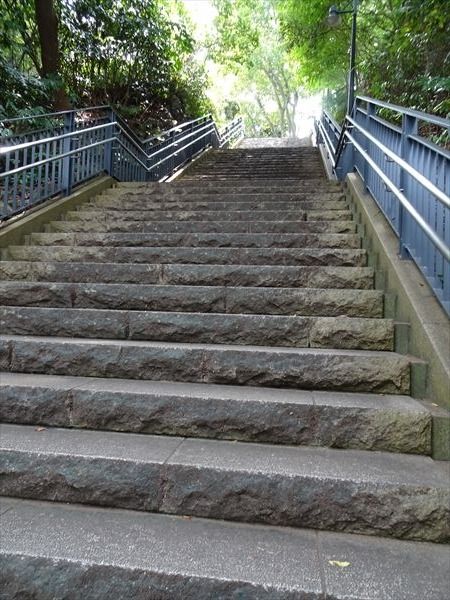

そして進むと左手に『港の見える公園』入口の階段が。

『フランス領事館メタリオン』。

中区山下町の人形の家とフランス山・港の見える丘を連絡するフランス橋・ポーリン橋(歩道橋)の

アーチ橋の基部(橋脚的な部分)に埋め込まれていた。

明治29年(1896年)に建築されたフランス領事館は、大正12年(1923年)の大震災により

倒壊したが、このメダリオンは、その建物の両翼部の外壁に取りつけられていた

円形の飾りである。

またRFはRepublique Francalse(フランス共和国)のイニシャルである。

『フランス橋』を見上げる。

堀川をまたいで山下町方面と元町・山手方面を結び、港の見える丘公園のフランス山地区へと

続く「フランス橋」。石張りのアーチ部は公園の入口ゲートを兼ねている。

階段を上がり、『フランス橋』を歩く。

『フランス山公園バルタール広場』に到着。

『「港の見える丘公園」案内図。』

『フランス山公園バルタール広場』。

『バルタール記念碑(Rue Baltard)』。

パビリオンバルタール

この純鋳鉄製骨組みは、1860年代フランスのパリに建てられ1973年まで100年余り

存続したパリ中央市場(レ・アール)の地下の一部です。

設計者の名を取ってパビリオン・バルタールと称されました。

この中央市場は、再開発のため全て取り壊されました。その際横浜市が19世紀末の純鋳鉄製

構造物としての貴重な学術的・文化的遺構であるためパリ市にその一部の移設を申し入れ

パリ市当局の好意により寄贈を受け、かつてフランス領事館があったこの地に

1980(昭和55)年に復元設置しました。

『フランス山』の階段を上る。

気温もあがり、かなり暑くなって来た。時間は11:02。

幕末の文久3年(1863)から明治8年(1875)までフランス軍が駐屯したことから

『フランス山』と呼ばれるようになった港の見える丘公園のフランス山地区。

『震災後のフランス領事官邸(1)』

1923(大正12)年9月1日の関東大震災によって領事官邸は倒壊したため、マックス・ヒンデルの

設計で1930(昭和5)年に新しい領事官邸が建てられました。1階部分はコンクリート造、

2・3階部分は木造の3階建ての建物でした。一部に4階建てに相当する塔屋があり、また大きい

屋根窓が設けられていることから、4階に相当する屋根裏部屋があったものと推測されます。

天井高は3m、建築面積は222.5㎡、建設費用は53万3,000フランと伝えられています。

マックス・ヒンデル(Max Hinder 1887~1963)

1887年生れのスイス人建築家で、1924(大正13)年に来日。札幌で建築活動を開始し、

1927(昭和2)年に横浜に移転、中区本牧満坂に事務所兼住宅を設け、1935(昭和10)年に

事務所を閉鎖するまで横浜で活動しました。その後ドイツに渡り、1963年に死去しています。

『震災後のフランス領事官邸(2)』。

今回、公園の整備を行うにあたり、震災後に建てられたフランス領事官邸1階部分の建築遺構の

調査を行いました。

1階部分は、145m×14mの正方形に「近い短形をしており、東隅に設けられた主玄関は、

幅5.5m、奥行2mのポーチとその奥の5.5m×5mのホールからなります。ポーチは擬石積みで

仕上げられており、ホールには壁と床のタイル張りが残されています。

西側には、同じく擬石積の仕上げが施された脇玄関と思われる開口部があり、そのかたわらに

便所および2階に通じる階段があります。その他の部屋は、使用人の部屋や厨房等と思われます。

『フランス山の風車』。

1896年(明治29年)、フランス山にはフランス領事館と領事官邸が建設され、

井戸水を汲み上げるために風車が設置された。

フランスに残されている資料から1909年(明治42年)頃まで存在していたいう。

現在、フランス領事館遺構の横に設置されている風車は、かつてのフランス山を偲ぶ

モニュメントとして設置されたもの。

風車の形は、同時代に使われていた「フェリス女学院の赤い風車」や「ヴィラ・サクソニアの風車」の

写真から、多翼型の風車が再現されている。

別の場所から。

1896(明治29)年にフランス領事館とその官邸が建設された時、このフランス山には井戸水を

汲み揚げるための風車が設置されました。

風車が設置されたのは、レンガ造り井戸の遺構が残されている場所です。

残念ながら、フランス領事公邸で使用されていた風車の形は、写真などの資料が残されて

いないため判りません。しかし、同時代に使われていた「フェリス女学院の赤い風車」や

「ヴィラ・サクソニアの風車」の写真から、多翼型の風車であったろうと思われます。

なおフランス山の風車は、フランスに残されている資料から、1909(明治42)年頃までは

存在していたようです。

今回、フランス山の公園整備に際し、かつてのフランス山をしのぶモニュメントとして、

多翼型の風車を設置しました。風車の色は、フランス国旗の色にちなんでトリコロール

(青・白・赤)に塗りわけられています。また、風車が回ると水を汲み揚げるようになっています。

今回の公園整備に伴う工事の際に、風車のレンガ造り基礎が見つかりました。井戸の北側斜面に2基、

南側にやや小さめの基礎が2基の合計4基です。

北側の基礎は、斜面の整備に支障をきたすため、堀り上げて新たに設置した風車を中心に、

元の位置に合わせて展示しました。また南側の1基はそのままで、もう1基は園路の下に

現状保存しています。

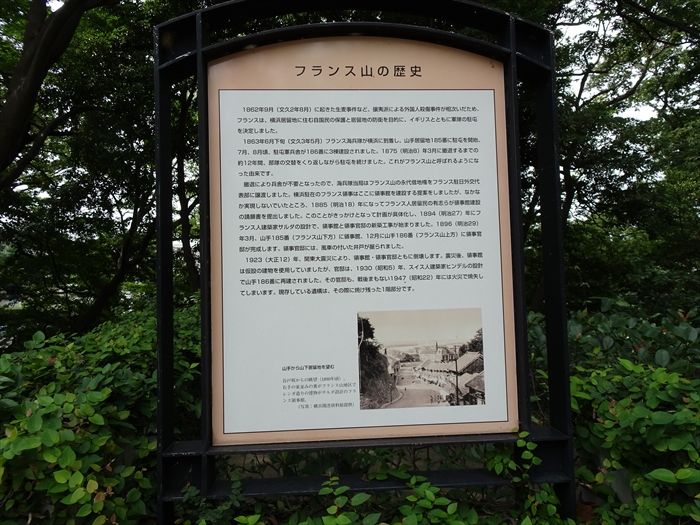

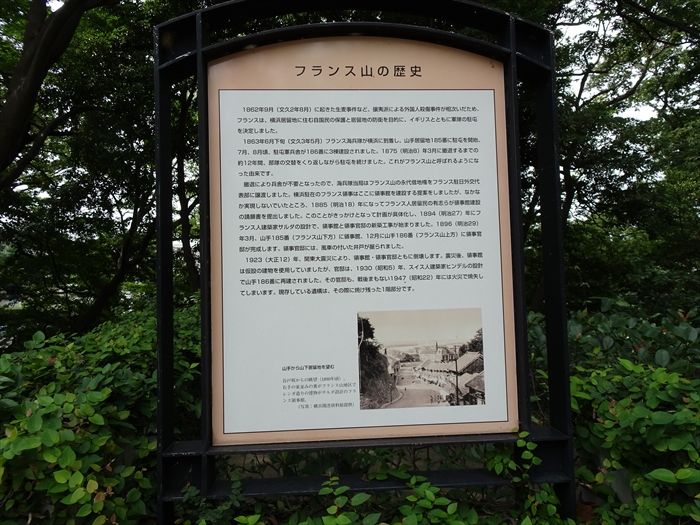

『フランス山の歴史』。

1862年9月(文久2年8月)に起きた生麦事件など、攘夷派による外国人殺傷事件が相次いだため、

フランスは、横浜居留地に住む自国民の保護と居留地の防衛を目的に、イギリスとともに軍隊の

駐屯を決定した。

1863年6月下旬(文久3年5月)フランス海兵隊が横浜に到着し、山手居留地185番に駐屯を開始、

7月、8月頃、駐屯軍兵舎が186番に3棟建設された。1875年(明治8年)3月に撤退するまでの

約12年間、部隊の交替をくり返しながら駐屯を続けた。こらがフランス山と呼ばれるように

なった由来です。

撤退により兵舎が不要となったので、海兵隊当局はフランス山の永代借地権をフランス駐日

外交代表部に譲渡した。横浜駐在のフランス領事はここに領事館を建設する提案をしたが、

なかなか実現しないでいたところ、1885年(明治18年)になってフランス人居留民の有志らが

領事館建設の請願書を提出した。このことがきっかけとなって計画が具体化し、1894年

(明治27年)にフランス人建築家サルダの設計で、領事館と領事官邸の新築工事が始まった。

1896年(明治29年)3月、山手185番(フランス山下方)に領事館、12月に山手186番

(フランス山上方)に領事官邸が完成する。領事官邸には、風車の付いた井戸が掘られた。

1923年(大正12年)、関東大震災により、領事館・領事官邸ともに倒壊する。

震災後、領事館は仮設の建物を使用していたが、官邸は、1930年(昭和5年)、

スイス人建築家ヒンデルの設計で山手186番に再建された。その官邸も、戦後まもない

1947年(昭和22年)には火災で焼失してしまう。現存している遺構は、その際に焼け残った

1階部分です。

『フランス山の歴史年表』。

文久 2年(1862) 生麦事件おこる

文久 3年(1863) フランス海兵隊横浜に到着、山手186番に駐屯

明治 8年(1875) フランス軍撤退

明治18年(1885) フランス人居留民の有志、領事館建設の嘆願書提出

明治27年(1894) 領事館・領事官邸新築工事着手

明治29年(1896) 3月領事館完成 12月領事館完成

大正12年(1923) 関東大震災により領事館・領事官邸倒壊

昭和 5年(1930) 領事完成再建

昭和22年(1947) 領事官邸、不審火で焼失

昭和46年(1971) 横浜市、フランス政府から山手185・186番の土地を購入

昭和47年(1972) 港の見える丘公園フランス山地区として整備、開園

『仏軍駐屯時代のフランス山』。

フランス軍のキャンプ場は山手186番にあり、3,042坪の敷地に、3棟の建物が日本側の費用で

造営されました。1棟は建坪90坪、もう1棟は建坪15坪、煮炊所が12.5坪で、ほかに当初からの

土蔵1棟1.555坪がありました。初期の駐屯兵は、陸軍部隊20名にはじまり、その後、208名陸、

海軍追加部隊などが加わり、併せて300名以上が横浜に駐屯しました。

『フランス領事館時代』。

震災前のフランス領事官邸

1894(明治27)年、フランス人建築家サルダの設計により建築に着手、1896(明治29)年

12月に完成しました。設計図によると、煉瓦造2階建て、建坪およそ24m×18mの規模でしたが、

関東大震災で倒壊しました。跡地からは建物に使用されたと思われるジェラール瓦、

煉瓦などのほか、同時に建設された用水用水車の基礎が掘り出されました。

官邸建設当時はまだ山手に上水道が敷設いなかったため、井戸を掘り風車で

水を汲み揚げていました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

ーー が(その10)の散策ルート。

更に『シルク通り』を中華街方面に向かって歩く。

右手にあったのが『旧居留地91番地塀』。

中区山下町91番地に半端に残された塀が。

「イタリア系蚕種・生糸輸出商社デローロ商会の所在地」と書かれており、通りの名前はシルク通り。

デローロ商会は、山下町の旧外国人居留地で最も古く、長く存在していた外国商社。

その塀は当時の建築の面影を残す唯一の遺構。

構 造 レンガ造り 腰壁部石造

総延長 三五六cm

所 在 地 中区山下町九一番地

指 定 平成十三年十一月一日

山下町九十一番地は、横浜居留地九十一番地をそのまま踏襲しており、当初の居留地の南端部に

位置します。

明治三年(一八七〇)から明治五年(一八七二)までと、明治十二年(一八七九)から

昭和四十年(一九六五)までの通算九〇年弱の間、イタリア系蚕種・生糸輸出商社デローロ商会の

所在地でした。創業者のデローロ(G.O.Dell'Oro)はミラノの出身で、明治元年(一八六八)

来日しており、主として蚕種を扱いました。最も古くから存在し、最も永く在続した横浜の

外国商社の一つです。

この塀は、煉瓦と石で出来ており、石造の腰壁部分の上に煉瓦壁が載る旧居留地の構造物の特色を

また、敷地内からは、小菅集治監製と思われる刻印を持つ明治初期の煉瓦が多数発見され、

明治以来の歴史を持つことを語っており、かつての居留地の町並みを想起させる貴重な存在です。

そして再び『みなとみらい21線』に戻ると左手には2011年開館の『KAAT神奈川芸術劇場』。

KAAT 神奈川芸術劇場は、「モノをつくる」「ヒトをつくる」「まちをつくる」の

「3つのつくる」をテーマとする創造型の舞台芸術専用劇場。

KA NAGAWA A RT T HEATER」の略。

右手に『中華街』の入口門が。

横浜中華街には現在、 10基の牌楼(門)👈リンク が建っています。大通りにある善隣門は、

テレビや雑誌などでよく見かけると思いますが、その他に9基もあり、中でも東南西北の4基 には

深い意味があるのだと。

『朝陽門(青龍門)』

こちら側には、朝陽門の文字はなく、ただ『中華街』と書いてあるだけ。

そして裏には『朝陽門』の文字が。

朝陽門は、中華街の東門にあたり、みなとみらい線の『元町・中華街駅』のすぐ近くに。

日の出を迎える門。朝日が街全体を覆い繁栄をもたらす。守護神は青龍神。色は青。

2003年2月1日に立派な牌楼が落成し、高さ13.5メートル、幅12メートルで中華街で

最大の門となりました。みなとみらい線が開通(2004年2月)し、元町・中華街駅からは、

この牌楼を通って中華街へ入ることになるのです。

『日本洋裁業 発祥 顕彰碑』。

1995年(平成7年)、みなとみらい線「元町・中華街駅」3番を出たすぐの場所に

「日本洋裁業発祥顕彰碑」が建てられた。

1863(文久3年)、英国人ピアソン夫人が横浜居留地97番地にドレス・メーカー

「サムエル・ クリフト支店」を開店したのが、横浜の洋裁業の始まりといわれる。

みなとみらい線「元町・中華街駅」3番出入口の壁面。

「この壁面は、明治時代のこの場所にあった婦人衣服裁縫所「ビンセンド商会」の建物外観の

イメージを再現したものです。」

『ウエインズインポート横浜(株) Volkswagenベイサイド横浜』前を進む。

『首都高速神奈川3号狩場線』の高架が目の前に。

現役時代は、出張の折、羽田空港に向かうバスに載って通る場所。

『谷戸橋交差点』を左折すると左手に『テレビ神奈川(TVK)開局の記念碑』。

1972年4月開局、2004年5月に社屋がこの山下町から関内に移転。

旧社屋のあった山下町に小さなひざ丈もないほどの記念碑が建っていた。

そしてその先にあったのが『ヘボン博士邸跡』。

誕生した1815年は日本では文化12年にあたる。日米修好通商条約が締結(1858年)された

翌年の安政6年(1859年)に布教の目的でアメリカ長老教会から夫妻で来日した。

44歳の時であった。

ヘボン博士邸は文久2年(1862年)冬に、神奈川宿成仏寺からここ横浜居留地39番に移ってきた。

住居、施療所、礼拝堂兼教室が建てられたが、明治15年(1882年)には山手に移った。

その間、住んでいたのがここ山下町のヘボン博士邸である。

ヘボン博士が創設した男女共学のヘボン塾の女子生徒を受け継ぐ形で明治3年(1870年)に

設立されたフェリス女学院に対し、残されたヘボン塾の男子生徒のために創立された

明治学院は明治20年(1887年)に東京都港区白金の地に統合され、初代総理にはヘボンが就任した。

「ヘボン博士邸跡

開港とともに来日した宣教師の1人で神奈川成仏寺に3年仮寓、文久2年(1862)冬、

横浜居留地39番に移転、幕末明治初期の日本文化の開拓に力をつくした。

聖書のほんやく、和英辞典のへんさん、医術の普及などがそれである。

昭和24年(1949)10月記念碑が邸跡に建てられた。」

この白い花は?

『ヘボン博士邸跡』から山下橋方面にさらに進む。

そして『山下橋交差点』を左折し『山下公園通り』に入ると左手には『横浜人形の家』が。

『横浜人形の家』。

横浜人形の家は「横浜発・世界の人形ふれあいクルーズ」をコンセプトに展開する、

世代を超えて楽しめるドールミュージアム。

地域色豊かな人形から人間国宝の手による人形まで、世界140以上の国と地域、約1万点以上の

人形を収蔵。

そして、『山下公園通り』を引き返すと、左手方面は『山下埠頭』方面。

『山下橋』を渡る。

下を流れる川は『堀川』そしてその上には『首都高速神奈川3号狩場線』が。

『MEGAドン・キホーテ 港山下総本店』の店頭には小さな水族館が。

この水槽にいる熱帯魚は「パラオ共和国」のサンゴ礁にいる熱帯魚だと。

ガラスが反射してしまって・・・・。

そして進むと左手に『港の見える公園』入口の階段が。

『フランス領事館メタリオン』。

中区山下町の人形の家とフランス山・港の見える丘を連絡するフランス橋・ポーリン橋(歩道橋)の

アーチ橋の基部(橋脚的な部分)に埋め込まれていた。

明治29年(1896年)に建築されたフランス領事館は、大正12年(1923年)の大震災により

倒壊したが、このメダリオンは、その建物の両翼部の外壁に取りつけられていた

円形の飾りである。

またRFはRepublique Francalse(フランス共和国)のイニシャルである。

『フランス橋』を見上げる。

堀川をまたいで山下町方面と元町・山手方面を結び、港の見える丘公園のフランス山地区へと

続く「フランス橋」。石張りのアーチ部は公園の入口ゲートを兼ねている。

階段を上がり、『フランス橋』を歩く。

『フランス山公園バルタール広場』に到着。

『「港の見える丘公園」案内図。』

『フランス山公園バルタール広場』。

『バルタール記念碑(Rue Baltard)』。

パビリオンバルタール

この純鋳鉄製骨組みは、1860年代フランスのパリに建てられ1973年まで100年余り

存続したパリ中央市場(レ・アール)の地下の一部です。

設計者の名を取ってパビリオン・バルタールと称されました。

この中央市場は、再開発のため全て取り壊されました。その際横浜市が19世紀末の純鋳鉄製

構造物としての貴重な学術的・文化的遺構であるためパリ市にその一部の移設を申し入れ

パリ市当局の好意により寄贈を受け、かつてフランス領事館があったこの地に

1980(昭和55)年に復元設置しました。

『フランス山』の階段を上る。

気温もあがり、かなり暑くなって来た。時間は11:02。

幕末の文久3年(1863)から明治8年(1875)までフランス軍が駐屯したことから

『フランス山』と呼ばれるようになった港の見える丘公園のフランス山地区。

『震災後のフランス領事官邸(1)』

1923(大正12)年9月1日の関東大震災によって領事官邸は倒壊したため、マックス・ヒンデルの

設計で1930(昭和5)年に新しい領事官邸が建てられました。1階部分はコンクリート造、

2・3階部分は木造の3階建ての建物でした。一部に4階建てに相当する塔屋があり、また大きい

屋根窓が設けられていることから、4階に相当する屋根裏部屋があったものと推測されます。

天井高は3m、建築面積は222.5㎡、建設費用は53万3,000フランと伝えられています。

マックス・ヒンデル(Max Hinder 1887~1963)

1887年生れのスイス人建築家で、1924(大正13)年に来日。札幌で建築活動を開始し、

1927(昭和2)年に横浜に移転、中区本牧満坂に事務所兼住宅を設け、1935(昭和10)年に

事務所を閉鎖するまで横浜で活動しました。その後ドイツに渡り、1963年に死去しています。

『震災後のフランス領事官邸(2)』。

今回、公園の整備を行うにあたり、震災後に建てられたフランス領事官邸1階部分の建築遺構の

調査を行いました。

1階部分は、145m×14mの正方形に「近い短形をしており、東隅に設けられた主玄関は、

幅5.5m、奥行2mのポーチとその奥の5.5m×5mのホールからなります。ポーチは擬石積みで

仕上げられており、ホールには壁と床のタイル張りが残されています。

西側には、同じく擬石積の仕上げが施された脇玄関と思われる開口部があり、そのかたわらに

便所および2階に通じる階段があります。その他の部屋は、使用人の部屋や厨房等と思われます。

『フランス山の風車』。

1896年(明治29年)、フランス山にはフランス領事館と領事官邸が建設され、

井戸水を汲み上げるために風車が設置された。

フランスに残されている資料から1909年(明治42年)頃まで存在していたいう。

現在、フランス領事館遺構の横に設置されている風車は、かつてのフランス山を偲ぶ

モニュメントとして設置されたもの。

風車の形は、同時代に使われていた「フェリス女学院の赤い風車」や「ヴィラ・サクソニアの風車」の

写真から、多翼型の風車が再現されている。

別の場所から。

1896(明治29)年にフランス領事館とその官邸が建設された時、このフランス山には井戸水を

汲み揚げるための風車が設置されました。

風車が設置されたのは、レンガ造り井戸の遺構が残されている場所です。

残念ながら、フランス領事公邸で使用されていた風車の形は、写真などの資料が残されて

いないため判りません。しかし、同時代に使われていた「フェリス女学院の赤い風車」や

「ヴィラ・サクソニアの風車」の写真から、多翼型の風車であったろうと思われます。

なおフランス山の風車は、フランスに残されている資料から、1909(明治42)年頃までは

存在していたようです。

今回、フランス山の公園整備に際し、かつてのフランス山をしのぶモニュメントとして、

多翼型の風車を設置しました。風車の色は、フランス国旗の色にちなんでトリコロール

(青・白・赤)に塗りわけられています。また、風車が回ると水を汲み揚げるようになっています。

今回の公園整備に伴う工事の際に、風車のレンガ造り基礎が見つかりました。井戸の北側斜面に2基、

南側にやや小さめの基礎が2基の合計4基です。

北側の基礎は、斜面の整備に支障をきたすため、堀り上げて新たに設置した風車を中心に、

元の位置に合わせて展示しました。また南側の1基はそのままで、もう1基は園路の下に

現状保存しています。

『フランス山の歴史』。

1862年9月(文久2年8月)に起きた生麦事件など、攘夷派による外国人殺傷事件が相次いだため、

フランスは、横浜居留地に住む自国民の保護と居留地の防衛を目的に、イギリスとともに軍隊の

駐屯を決定した。

1863年6月下旬(文久3年5月)フランス海兵隊が横浜に到着し、山手居留地185番に駐屯を開始、

7月、8月頃、駐屯軍兵舎が186番に3棟建設された。1875年(明治8年)3月に撤退するまでの

約12年間、部隊の交替をくり返しながら駐屯を続けた。こらがフランス山と呼ばれるように

なった由来です。

撤退により兵舎が不要となったので、海兵隊当局はフランス山の永代借地権をフランス駐日

外交代表部に譲渡した。横浜駐在のフランス領事はここに領事館を建設する提案をしたが、

なかなか実現しないでいたところ、1885年(明治18年)になってフランス人居留民の有志らが

領事館建設の請願書を提出した。このことがきっかけとなって計画が具体化し、1894年

(明治27年)にフランス人建築家サルダの設計で、領事館と領事官邸の新築工事が始まった。

1896年(明治29年)3月、山手185番(フランス山下方)に領事館、12月に山手186番

(フランス山上方)に領事官邸が完成する。領事官邸には、風車の付いた井戸が掘られた。

1923年(大正12年)、関東大震災により、領事館・領事官邸ともに倒壊する。

震災後、領事館は仮設の建物を使用していたが、官邸は、1930年(昭和5年)、

スイス人建築家ヒンデルの設計で山手186番に再建された。その官邸も、戦後まもない

1947年(昭和22年)には火災で焼失してしまう。現存している遺構は、その際に焼け残った

1階部分です。

『フランス山の歴史年表』。

文久 2年(1862) 生麦事件おこる

文久 3年(1863) フランス海兵隊横浜に到着、山手186番に駐屯

明治 8年(1875) フランス軍撤退

明治18年(1885) フランス人居留民の有志、領事館建設の嘆願書提出

明治27年(1894) 領事館・領事官邸新築工事着手

明治29年(1896) 3月領事館完成 12月領事館完成

大正12年(1923) 関東大震災により領事館・領事官邸倒壊

昭和 5年(1930) 領事完成再建

昭和22年(1947) 領事官邸、不審火で焼失

昭和46年(1971) 横浜市、フランス政府から山手185・186番の土地を購入

昭和47年(1972) 港の見える丘公園フランス山地区として整備、開園

『仏軍駐屯時代のフランス山』。

フランス軍のキャンプ場は山手186番にあり、3,042坪の敷地に、3棟の建物が日本側の費用で

造営されました。1棟は建坪90坪、もう1棟は建坪15坪、煮炊所が12.5坪で、ほかに当初からの

土蔵1棟1.555坪がありました。初期の駐屯兵は、陸軍部隊20名にはじまり、その後、208名陸、

海軍追加部隊などが加わり、併せて300名以上が横浜に駐屯しました。

『フランス領事館時代』。

震災前のフランス領事官邸

1894(明治27)年、フランス人建築家サルダの設計により建築に着手、1896(明治29)年

12月に完成しました。設計図によると、煉瓦造2階建て、建坪およそ24m×18mの規模でしたが、

関東大震災で倒壊しました。跡地からは建物に使用されたと思われるジェラール瓦、

煉瓦などのほか、同時に建設された用水用水車の基礎が掘り出されました。

官邸建設当時はまだ山手に上水道が敷設いなかったため、井戸を掘り風車で

水を汲み揚げていました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.