PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

バスに乗り、この日の最後の訪問場所の『三溪園』に向かう。

10分ほどで八王子街道にある『三溪園入口』バス停に到着しバスを降りる。

10分弱住宅街を歩き『三溪園』入口に到着。

『三溪園』は実業家 原三溪によって、1906年(明治39)5月1日に公開された。

175,000m2に及ぶ園内には京都や鎌倉などから移築された歴史的に価値の高い建造物が

巧みに配置されているのだ。(現在、重要文化財10棟・横浜市指定有形文化財3棟)

東京湾を望む横浜の東南部・本牧に広がる広大な土地は、三溪の手により1902年(明治35)

頃から造成が始められ、1914年(大正3)に外苑、1922年(大正11)に内苑が

前田青邨の「神輿振」、横山大観の「柳蔭」、下村観山の「弱法師」など近代日本画を

代表する多くの作品が園内で生まれた。その後、戦災により大きな被害をうけ、

1953年(昭和28年)、原家から横浜市に譲渡・寄贈されるのを機に、

財団法人三溪園保勝会が設立され、復旧工事を実施し現在に至っている。

原三溪は青木久衛の長男として生まれる。生まれは、岐阜市柳津町佐波。小学校卒業後、

儒学者の野村藤陰や草場船山に学ぶ。

その後上京し、東京専門学校(現・早稲田大学)で政治学・経済学を学び、跡見女学校の教師を

務める。 1892 年、横浜の豪商・原善三郎の孫であり、跡見女学校での教え子であった

原屋寿(はら やす)と結婚して原家に入り、家業を発展させた。

神奈川県横浜市を本拠地とし、絹の貿易により富を築いた。

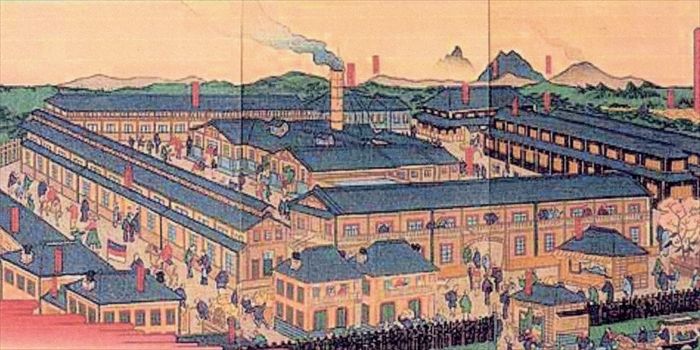

富岡製糸場 👈リンク』を中心とした製糸工場を各地に持ち、製糸家としても知られていた。

『富岡製糸場』

【 https://hakyubun.hatenablog.com/entry/20140505/p1 】より

『三溪園』と書かれた入口正門。

有名人の筆なのであろうか?

500円の入場券を購入し園内に。

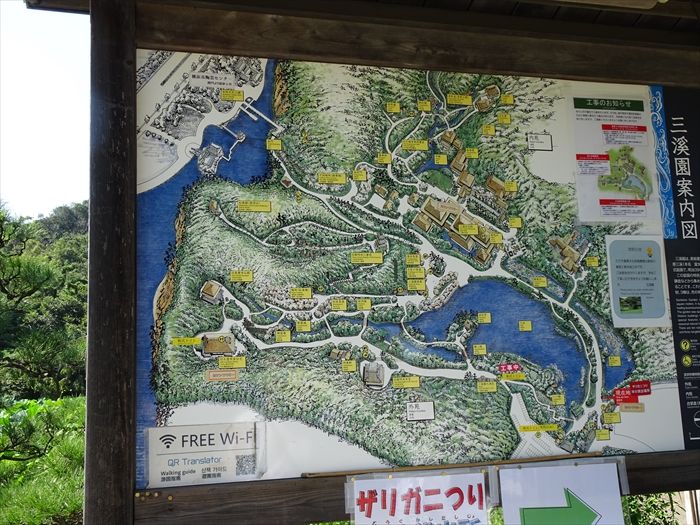

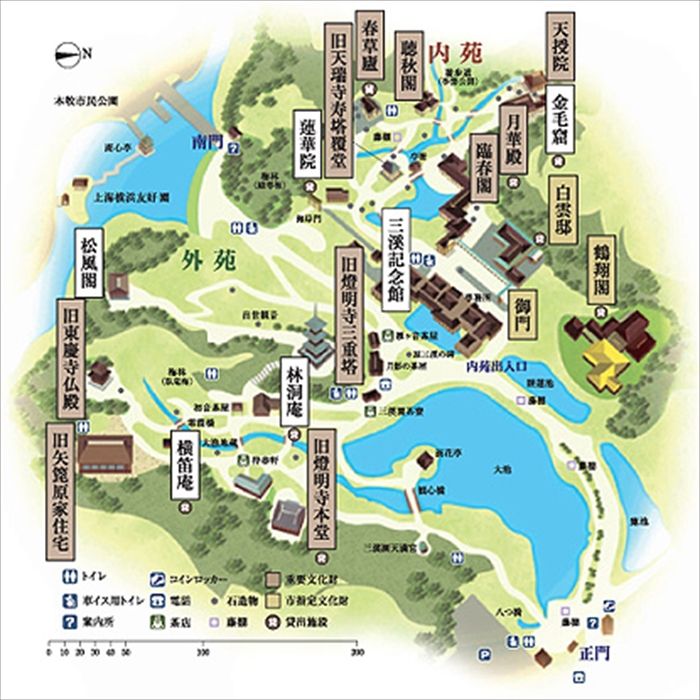

『三溪園案内図』。

ネットから。

入口の先の『蓮池』では、多くの家族がザリガニ釣りを楽しんでいた。

蓮にとって成長のじゃまになるザリガニを駆除するため、この期間だけ特別に

釣りが出来るようであった。

蓮の花もところどころに。

『大池』越しに『旧燈明寺三重塔【重要文化財】』を見る。

蓮の花を入れて。

『三溪園 昔むかし 2 明治末頃の園内』。

「桜花のころの桜道。道の両側には、桜の時期にあわせて設けられたものだろうか、

雪洞(せつどう)が並んでいる。今では車の往来で遠慮がちに立っている桜の木も、

当時はその名のとおりの主役であった。

華やいだ中にも、どこか昔ののどかさを感じさせてくれる写真である。」

『三溪園 昔むかし 3 大正初期頃の園内』。

「現在と比較すると、もの足りないほどすっきりとした園内の景観である。

主園路沿いに松の木が植えられたのは近年のことで、今では雑木となっている三重塔の山は

往事黒松ばかりであった。」

『鶴翔閣(かくしょうかく、旧原家住宅)』。

1902年(明治35年)三溪が建て、三溪園造成の足がかりになった。

広さ290坪に及ぶこの住宅は、主に、楽室棟、茶の間棟、客間棟から構成されています。

上空から見た形があたかも鶴が飛翔している姿を思わせることから、“鶴翔閣”と名づけられました。

震災、戦災などをへて多くの改変がなされましたが、1998年(平成10年)から

2000年(平成12年)にかけて修復工事を行い、建築当初の姿に復元されました。

画家が創作活動のために滞在した。 こうした由緒ある歴史を背景に、現在、“利用できる

横浜市有形文化財”として活用されている。

大規模な日本間や広大な前庭を有し、茶会、句会などの日本的文化活動の

場はもとより、国内外の賓客接遇、結婚披露宴、演奏会や展示会など、幅広い用途に

利用されている。

『鶴翔閣(旧原家住宅)』入口。

この日は、団体が使用しているようで、閣中には入れなかった。

巨大な大きさの『鶴翔閣(旧原家住宅)』をGoogle Earth から。

現在も現役で文化的行事(茶会・句会等)の施設として活用されているのだ。950㎡(287坪).。

『内苑』入口にあった『三溪園案内図』。

『内苑』は、戦後に初めて一般公開されたエリアで、それまでは原家の私庭として一般には

立ち入れなかった。よって当時三溪園のみやげ物として売り出された絵はがきにも内苑の写真は

ほとんど見られなかったと。

左の三溪記念館には受付所のような建物が付設されていた。

『三溪園 内苑 御門(ごもん)』は横浜市指定有形文化財。

御門は、当時“桃山御殿門”あるいは“桃山御門”と呼ばれ、これは奥の臨春閣が豊臣秀吉築造の

桃山建築・聚楽第(じゅらくだい)の遺構とされていたことによる呼称であった。

戦後、臨春閣は江戸初期に建てられた紀州徳川家の別荘“巌出御殿(いわでごてん)”と

判明したため、“桃山御門”は“御門”となった。

「この門は、京都の西方寺に宝永5年(1708)頃造営され、大正初期に三溪園に

移築されたものです。

規模の大きい薬医門(本柱の後方に控柱を建て、前へ桁を持ち出し、棟は本柱寄りにある門)の

遺構として貴重なものです。」

『御門』を潜ると右手には『白雲邸(はくうんてい、横浜市指定有形文化財)』が。

「この建物は原三溪が大正9年(1920)隠居所として建てた数寄屋風建築で明治以降に

おける近代和風建築を代表するものです。

建物の構造は単に居宅としてだけでなく、美術品の鑑賞や接客などの目的を兼ね備えた配置や

間取りになっています。」

正面の『臨春閣(りんしゅんかく、重要文化財)』は修復工事中。

『臨春閣』。

「この建物は、紀州侯初代の徳川頼宣によって慶安2年(1649)に、和歌山県那賀郡岩出町の

紀ノ川沿いに建てられた夏の別荘巌出御殿といわれています。

8代将軍吉宗は幼時この巌出御殿に育ち、享保元年(1716)に将軍になりました。

また、この建物は数寄屋風書院造として、宮家別荘桂離宮と共に我国住宅史上において

別荘建築の双璧といわれています。

三溪園には大正6年(1917)に移築されました。」

修復工事中の『臨春閣』を横から。

正面が第二屋の『浪華の間』、右が第一屋の『台子の間』。

こちらは『臨春閣』・第三屋の一階『天楽の間』と二階『村雨の間』。

臨春閣は渡り廊下でつながれ、開放された縁側が池に張り出す形で伸びている第二屋

であるが、残念ながらこの日は工事中。

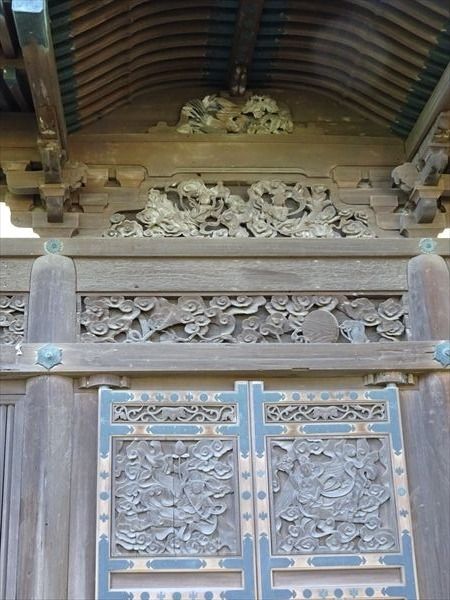

『旧天瑞寺寿塔覆堂(きゅうてんずいじじゅとうおおいどう、重要文化財)』。

「寿塔とは長寿を祝って生存中に建てる墓のことです、豊臣秀吉は、その母大政所が大病に

かかったとき、その平癒祈願のため京都大徳寺内に天瑞寺を建てました。功験あって平癒したのを

喜び、母の長寿を祝って天正20年(1592)石造の寿塔を建てました。

この建物はその寿塔の覆堂で、明治35年(1902)三溪園に移築されたものです。

なお寿塔は現在大徳寺内、竜翔寺にあります。」

現在、秀吉が建てたものと確認できる数少ないものです。

迦陵頻迦(かりょうびんが)や蓮の花などの彫りの深い装飾、そりあがった屋根は、

荘厳さを感じさせます。

見事な彫刻が全面に。

『亭榭(ていしゃ)』は四阿(あずまや)が付いた橋で、写真の右側には臨春閣がある。

『榭』とは、見晴し用の高い壇を指す台,台の上に亭(あずまや)を築いた建物を言うと。

豊臣の家紋『五七の桐』紋が。

『亭榭(ていしゃ)』を渡ると、再び右手に『臨春閣』・第三屋の一階『天楽の間』が。

床の間には『違い棚』が。

壁や唐紙には水墨画が描かれていた。

『瓢箪文手水鉢』。

豊臣秀吉が愛用したという手水鉢(ちょうずばち)で周囲に瓢箪の文様がある。

秀吉から藤堂高虎に与えられ、高虎の居城であった伊賀上野城にあった物の由。

三溪園では臨春閣の脇に設えていた。

園内の彼方此方に由緒ある石の加工品が置いてあり、奈良東大寺の柱の礎石とか石棺、石灯籠など。

明治の廃仏毀釈令で奈良や京都の古刹も経営難で由緒あるものが流出したものを三溪が

集めたものと思われる。

更に奥にある『月華殿』への階段を上っていく。

横には沢に架かる石橋が。

『月華殿【重要文化財】』。

近くには小さな沢の流れが。

正面から『月華殿』を。

徳川家康が京都伏見城に居た頃に城内に建てられたもので、関が原の戦いで勝利した東軍

リーダーであり、将軍となる家康に伺候する大名・武将達の控の間として使われた物の由。

写真左側に12.5畳、右側に15畳の大部屋があり奥に小部屋が幾つかある。

1603年(慶長8)築と云う事であるから丁度家康が将軍宣下を受けた時にあたり、

既に400年以上経た建物である。

『月華殿』の奥にあったのが『金毛窟(きんもうくつ)』。

1918年(大正7年)建築

三溪が建てた一畳台目(いちじょうだいめ)の極小茶室。

台目とは3/4の大きさの畳のこと。

一畳台目は点前(亭主)畳が3/4畳で、客畳が一畳の茶席。

その奥に『天授院(てんじゅいん)』。

1651年(慶安4年)建築

もとは、建長寺の近くにあった心平寺の地蔵堂で、1916年(大正5年)に移築された。

建築様式は禅宗様(ぜんしゅうよう)を主体としている。

『天授院』前の石灯籠。

帰りに再び『金毛窟(きんもうくつ)』を見る。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17