PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【時間が出来れば、… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

小栗上野介忠順(ただまさ)の墓のあった「東善寺」の散策を続ける。

「 霊廟 」であっただろうか?

こちらは?

水場が手前にあったが。

「 吊小栗上州公 」と刻まれた石碑。

「 小栗公遺品館 」。

境内には多くの石仏が。

「首」の文字が確認できた。

「 黒モミジ 」。

「黒モミジ

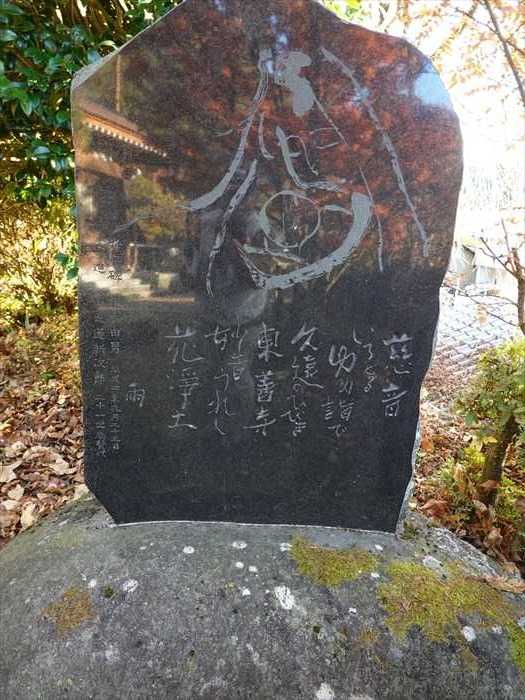

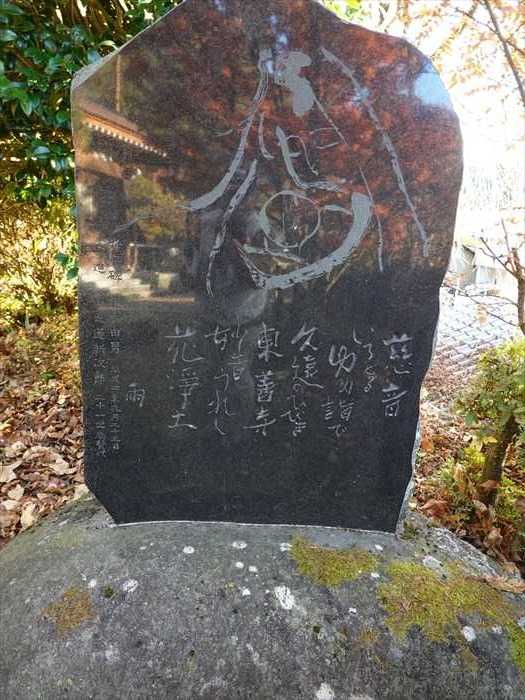

「妙音碑

慈音いろどる ゆめ詣で 久遠のひびき 東善寺 妙音うれし 花浄土 」

妙音碑 横手由男 平成四年九月二十三日

寄進 沼田運新次郎 二十一世泰賢代」

石碑の画はこれ「慈母観音」と。

「妙音碑

画・文 雨・横手由男」

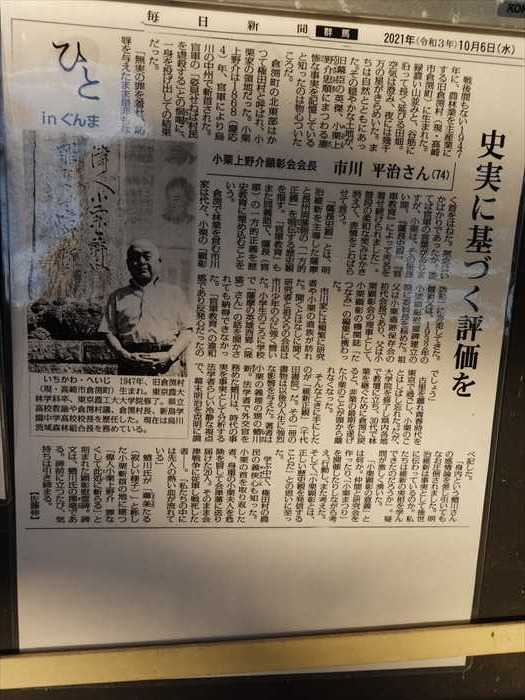

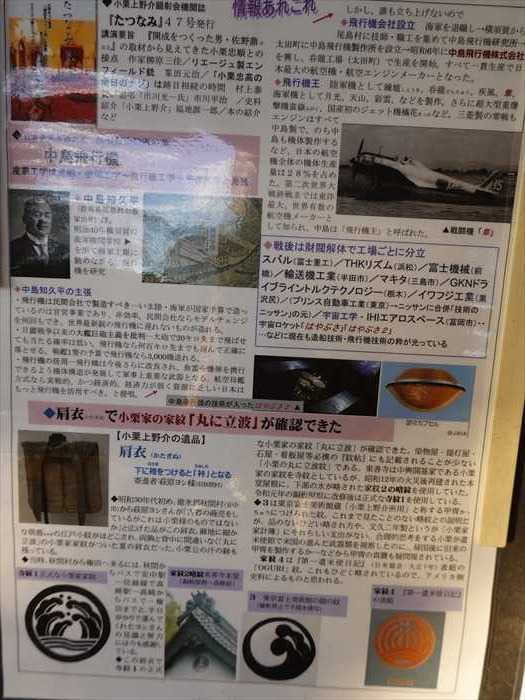

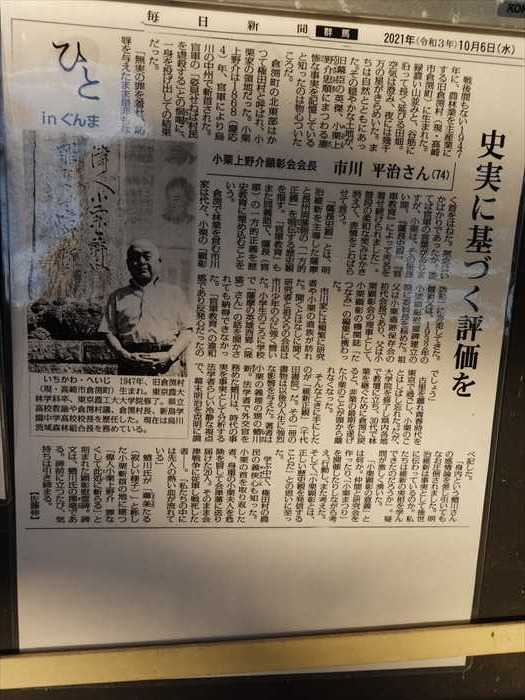

「小栗上野介顕彰会会長市平治さん(74)」による「小栗上野介」に対する評価は

「史実に基づく評価を」との毎日新聞の記事。

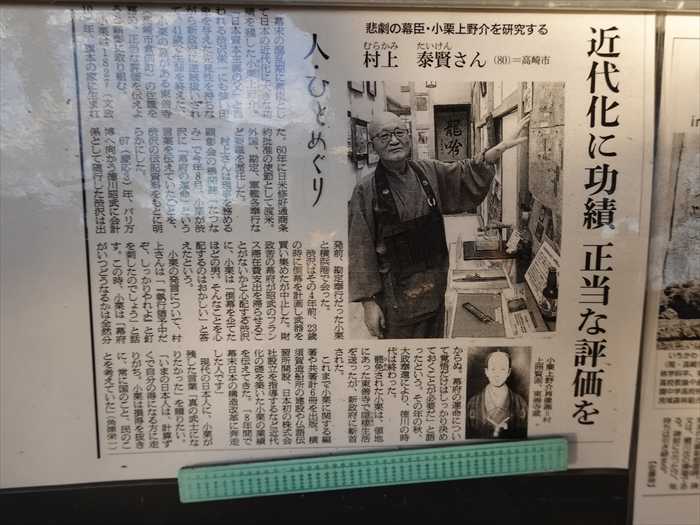

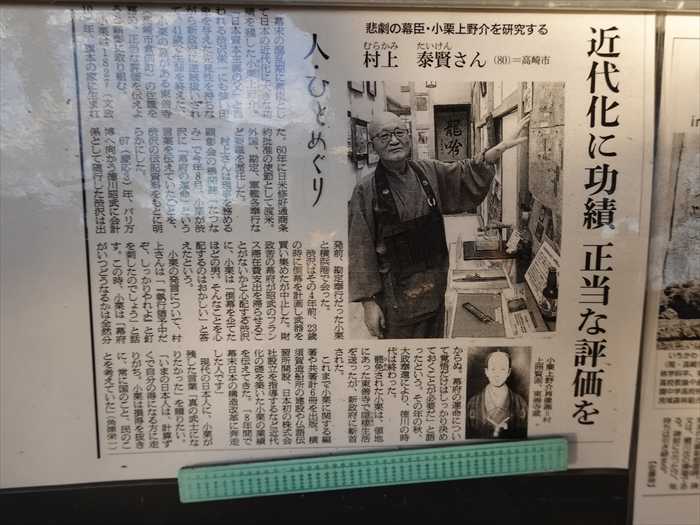

「悲劇の幕臣・小栗上野介を研究する

また大隈重信は後年、「明治政府の近代化政策は、小栗忠順の模倣にすぎない」と言い放った。

彼の主な業績を列挙する。

■横須賀造船所建設

■日本最初のフランス語学校設立(横浜)

■フランス式陸軍制度の採用、訓練

■鉄鉱山の開発 中小坂鉄山(下仁田町)など

■日本最初の株式会社組織「兵庫商社」を設立

■ガス灯設置の提唱

■金札発行など金融経済の立て直し

■郡県制度の提唱

■森林保護の提唱

■江戸-横浜間に鉄道建設の提唱

■新聞発行を提唱

■書信館(郵便制度)創設の提唱

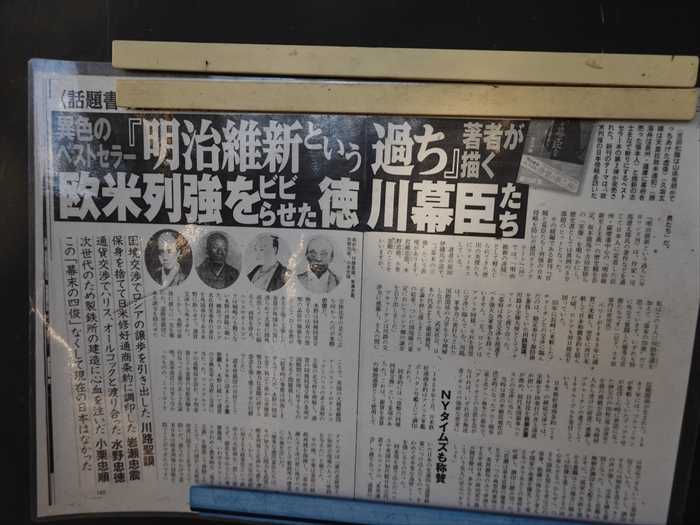

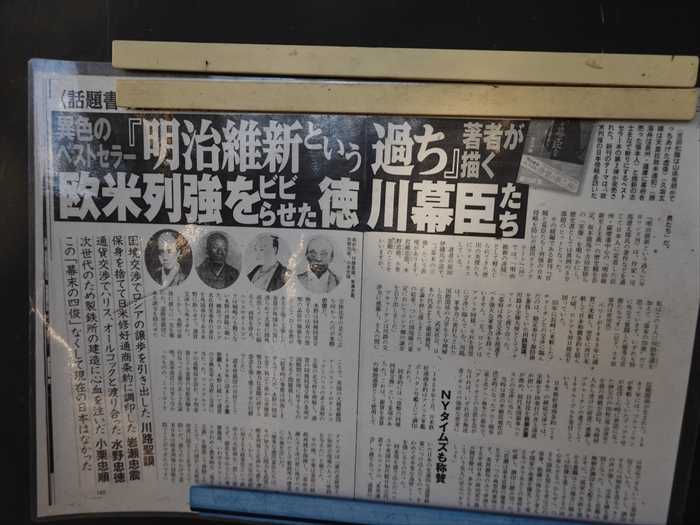

「官賊と幕臣たち~列強の日本侵略を防いだ徳川テクノクラート」紹介記事。

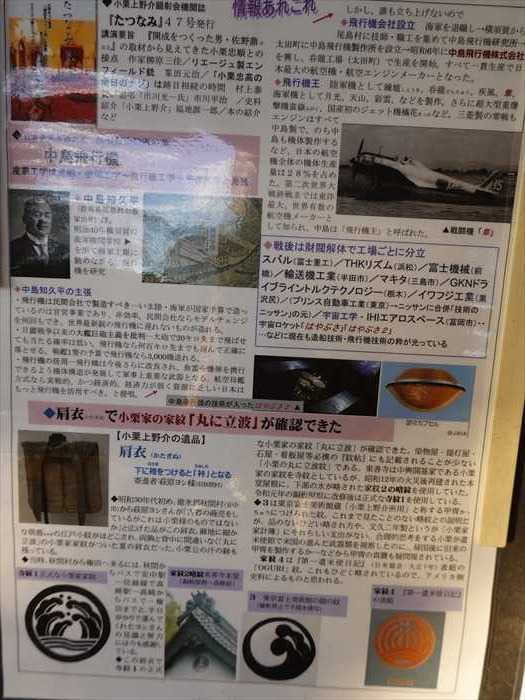

「◆肩衣(かたぎぬ)で小栗家の家紋「丸に立波」が確認できた」

「 寺紋1 正式な小栗家家紋 丸に立つ波 」。

「 東京富十美術館蔵「小栗上野介所用」と称する甲冑(かっちゅう)につけられた紋 」。

花梨の実が並んでいた。

夕方の陽光を浴びて黄金に輝くモミジ。

「東善寺」境内の紅葉もエピローグの場所もあった。

「東善寺」を後にして、国道146号の車窓から。

「 上州権田の里 幕末の史跡 小栗上野介埋骨の地 」と。

そして「 岩窟観世音(いわやかんぜおん) 」で車を停める。

群馬県高崎市倉渕町権田。

「岩窟観世音」。

「 岩窟観世音堂 」。

極彩色の見事な彫刻。

ズームして。

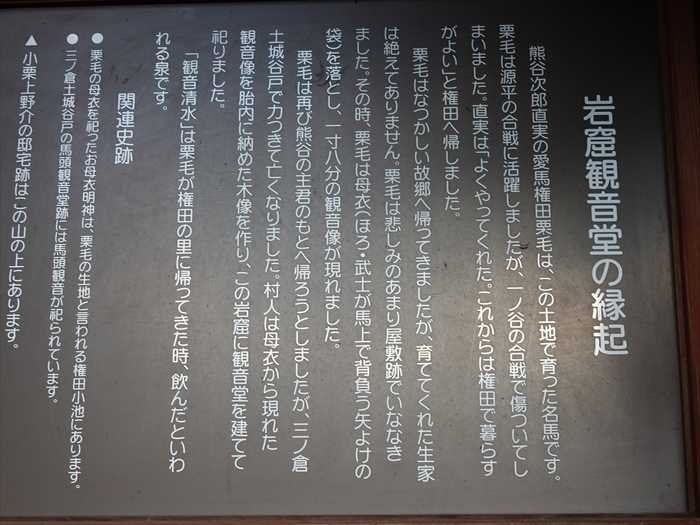

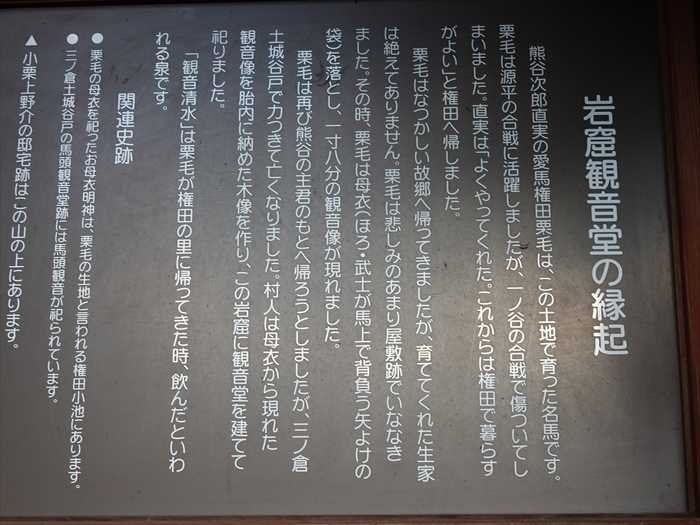

「 岩窟観音堂の縁起

熊谷次郎直実の愛馬権田栗毛は、この土地で育った名馬です。

栗毛は源平の合戦に活躍しましたが、一の谷に合戦で傷ついてしまいました。

直実は「よくやってくれた。これからは権田で暮らすがよい」と権田へ帰しました。

扁額「 岩窟観世音 」。

岩の断崖下に建つ「 岩窟観世音堂 」。

脇にも見事な彫刻が。

岩の断崖が鞘堂の如くに。

道路の反対側に立っていた案内板。

「岩窟観音堂」の縁起を記した案内板に、「小栗上野介の邸宅跡はこの山の上にあります。」

とも書かれていた。

書かれていた場所がここであると。以下5枚の写真はネットから。

石碑と案内板「小栗上野介の屋敷跡はこの下の平地です」。

石碑の「 至誠奉公 」の題字は、旧彦根藩主井伊家の第16代当主・井伊直愛(なおよし)氏の

筆であると。

「慶応戊辰(一八六八年)三月一日、小栗上野介忠順は江戸より移り住み、この丘上に居邸を

新築し、村の若き人々の育成を計画、眼下の山峡から太政大臣を出してみせるといった。

小栗に謀反の意志ありとして配下を差し向け、ついに翌月閏四月五日高崎・安中・吉井の三藩に

命じて小栗を捕らえ、一言の取り調べもなく翌六日(太陽暦では五月二十七日)烏川の水沼川原で

家来三人と共に斬首した。

完成を見なかった小栗の邸は、現在前橋市総社町の都丸家の住宅となって現存している。

邸跡には礎石など残り、水路は今も利用されている。

平成九年三月

こちらは「岩窟観音」の「南参道」と。

南参道にあった「熊谷次郎直実愛馬権田栗毛 岩窟観音」案内板。

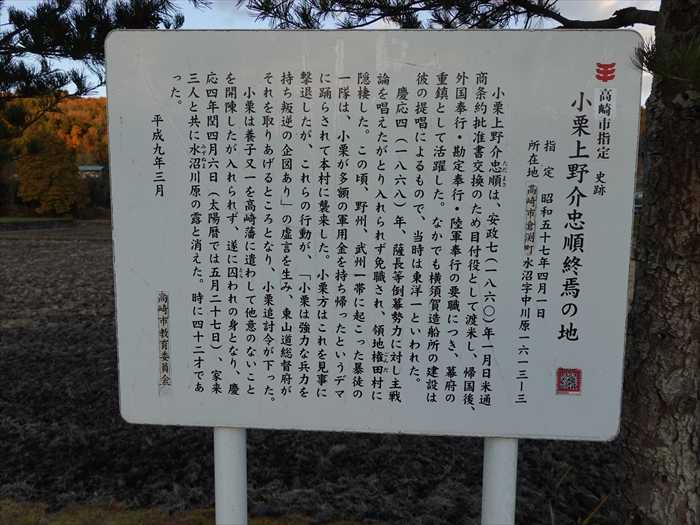

そして最後に訪ねたのが「 小栗上野介忠順終焉の地 」。

手前にあった「 顕彰慰霊碑➡ 」案内板。

現「 烏川(からすがわ) 」の堤防下、いしがきで囲まれ一段高くなった場所に石碑が建てられていた。

領地権田村に隠棲した。この頃、野州、武州一帯に起こった暴徒の一隊は、小栗が多額の軍用金を

持ち帰ったというデマに踊らされて本村に襲来した。小栗方はこれを見事に撃退したが、これらの

行動が「小栗は強力な兵力を持ち叛逆の企図あり」の虚言を生み、東山道総督府がそれを

取りあげるところとなり、小栗介追討令が下った。

小栗は養子又一を高崎藩に遣わして他意のないことを開陳したが入れられず、遂に囚われの身と

なり、慶応四年閏四月六日(太陽暦では五月二十七日)、家来三人と共に水沼川原の露と消えた。

時に四十二才であった。

平成九年三月

「高崎市指定史跡 小栗上野介忠順終焉の地」碑 。

平成十八年一月 設置 と。

「 顕彰慰霊碑 」。

「 偉人小栗上野介 罪なくして此所に斬らる 」と。

群馬の「 榛名山塊 」の山々・右から二つ岳、相馬山、榛名富士、掃部(かもん)ヶ岳、

天狗山を見る。

そして「 関越自動車道 」の「 高崎IC 」に向かって進む。

「 高崎IC 」から「 関越自動車道 」へ。

「 本庄 東京 」方面を進む。

「 鶴ヶ島JCT 」から「 圏央道 」へ。

八王子方面へ。

そして「圏央道」をひたすら南下し「茅ヶ崎JCT」から「新湘南バイパス」に入り、

「茅ヶ崎西IC」で降り、「かつや茅ヶ崎今宿店」にて夕食を食べる。

そして旅友ご自宅に辿り着き、愛車に乗り換え帰宅したのであった。

この日のドライブルート。

2日間での累計走行距離は600kmとのこと。

Sさん、運転お疲れ様でした。

・・・ END ・・・

「 霊廟 」であっただろうか?

こちらは?

水場が手前にあったが。

「 吊小栗上州公 」と刻まれた石碑。

「 小栗公遺品館 」。

境内には多くの石仏が。

「首」の文字が確認できた。

「 黒モミジ 」。

「黒モミジ

黒みをおびたい濃い緑の葉が細かく密生し、秋、枝先から

次第に下りてくる紅葉はみごとてある。」

「妙音碑

慈音いろどる ゆめ詣で 久遠のひびき 東善寺 妙音うれし 花浄土 」

妙音碑 横手由男 平成四年九月二十三日

寄進 沼田運新次郎 二十一世泰賢代」

石碑の画はこれ「慈母観音」と。

「妙音碑

画・文 雨・横手由男」

「小栗上野介顕彰会会長市平治さん(74)」による「小栗上野介」に対する評価は

「史実に基づく評価を」との毎日新聞の記事。

「悲劇の幕臣・小栗上野介を研究する

村上泰賢(むらかみたいけん)さん( 80 ) =高崎の記事。

下の写真の記事とは離れるが

司馬遼太郎は『明治という国家』という本の中で、日本近代化に尽くした小栗上野介の業績を下の写真の記事とは離れるが

また大隈重信は後年、「明治政府の近代化政策は、小栗忠順の模倣にすぎない」と言い放った。

彼の主な業績を列挙する。

■横須賀造船所建設

■日本最初のフランス語学校設立(横浜)

■フランス式陸軍制度の採用、訓練

■鉄鉱山の開発 中小坂鉄山(下仁田町)など

■日本最初の株式会社組織「兵庫商社」を設立

■ガス灯設置の提唱

■金札発行など金融経済の立て直し

■郡県制度の提唱

■森林保護の提唱

■江戸-横浜間に鉄道建設の提唱

■新聞発行を提唱

■書信館(郵便制度)創設の提唱

「官賊と幕臣たち~列強の日本侵略を防いだ徳川テクノクラート」紹介記事。

「◆肩衣(かたぎぬ)で小栗家の家紋「丸に立波」が確認できた」

【小栗上野介の遺品】

肩衣(かたぎぬ)

下に袴(はかま)をつけると「裃(かみしも)」となる

寄進者:萩原ヨシ様(旧秋間村)

◆昭和30年代初め、碓氷郡秋間村(安中市)から荻原ヨシさんが「古着の商売をしているが

これは小栗様のものではないか」と広げた品がこの肩衣。麻地に細かな萌葱の江戸小絞が

ほどこされ、両胸と背中に間違いなく「丸に立波」の小栗家家紋がついた夏の肩衣だった。

小栗公の汗の跡も残っている。

◆当時、秋間村から権田へ来るには秋間からバスで安中駅ー信越線で高崎駅ー高崎からバスでー

権田までと、半日がかりで運んでくれたヨシさんの見識と努力には今も感謝している。

◆この肩衣で寺紋1の正式な小栗家の家紋「丸に立波」が確認できた。染物屋・提灯屋・石屋・

看板屋等必携の『紋帖』にも記載されることか少ない「小栗の丸に立波紋」である。東善寺は

中興開基家である小栗家の家紋を寺紋としているが、昭和12年の火災後再建された本堂屋根に、

下部の水が略された家紋2の略紋を使用していた。

これは小栗様のものではないか」と広げた品がこの肩衣。麻地に細かな萌葱の江戸小絞が

ほどこされ、両胸と背中に間違いなく「丸に立波」の小栗家家紋がついた夏の肩衣だった。

小栗公の汗の跡も残っている。

◆当時、秋間村から権田へ来るには秋間からバスで安中駅ー信越線で高崎駅ー高崎からバスでー

権田までと、半日がかりで運んでくれたヨシさんの見識と努力には今も感謝している。

◆この肩衣で寺紋1の正式な小栗家の家紋「丸に立波」が確認できた。染物屋・提灯屋・石屋・

看板屋等必携の『紋帖』にも記載されることか少ない「小栗の丸に立波紋」である。東善寺は

中興開基家である小栗家の家紋を寺紋としているが、昭和12年の火災後再建された本堂屋根に、

下部の水が略された家紋2の略紋を使用していた。

令和元年の銅板屋根に改修後は正式な寺紋1を使用している。

◆3は東京富十美術館蔵「小栗上野介所用」と称する甲冑(かっちゅう)につけられた紋。

これまで見たことのない略紋との説明だが、品のないひどい略され方や、文久二年製というが

「小栗家家計簿」にそれらしい支出がない、合理的思考をする小栗が遣米使節で米国の進んだ

武器類を視察したのに、帰国後に旧来の甲冑を製作するか・・・などから甲冑の真贋も

疑問視されている。

これまで見たことのない略紋との説明だが、品のないひどい略され方や、文久二年製というが

「小栗家家計簿」にそれらしい支出がない、合理的思考をする小栗が遣米使節で米国の進んだ

武器類を視察したのに、帰国後に旧来の甲冑を製作するか・・・などから甲冑の真贋も

疑問視されている。

家紋4は『第一遣米使日記』(日米協会・大正7年)表紙の「OGURI」紋。

これもひどく略されているので、アメリカ側の史料によるものと思われる。

これもひどく略されているので、アメリカ側の史料によるものと思われる。

「 寺紋1 正式な小栗家家紋 丸に立つ波 」。

「 東京富十美術館蔵「小栗上野介所用」と称する甲冑(かっちゅう)につけられた紋 」。

花梨の実が並んでいた。

夕方の陽光を浴びて黄金に輝くモミジ。

「東善寺」境内の紅葉もエピローグの場所もあった。

「東善寺」を後にして、国道146号の車窓から。

「 上州権田の里 幕末の史跡 小栗上野介埋骨の地 」と。

そして「 岩窟観世音(いわやかんぜおん) 」で車を停める。

群馬県高崎市倉渕町権田。

「岩窟観世音」。

「 岩窟観世音堂 」。

極彩色の見事な彫刻。

ズームして。

「 岩窟観音堂の縁起

熊谷次郎直実の愛馬権田栗毛は、この土地で育った名馬です。

栗毛は源平の合戦に活躍しましたが、一の谷に合戦で傷ついてしまいました。

直実は「よくやってくれた。これからは権田で暮らすがよい」と権田へ帰しました。

栗毛はなつかしい故郷へ帰ってきましたが、育ててくれた生家は絶えてありません。

栗毛は悲しみのあまり屋敷跡でいななきました。その時、栗毛は母衣(ほろ・武士が馬上で背負う

矢よけの袋)を落とし、一寸ハ分の観音像が現れました。

栗毛は悲しみのあまり屋敷跡でいななきました。その時、栗毛は母衣(ほろ・武士が馬上で背負う

矢よけの袋)を落とし、一寸ハ分の観音像が現れました。

栗毛は再び熊谷の主君のもとへ帰ろうとしましたが、三ノ倉土城谷戸でカつきて亡くなりました。

村人は母衣から現れた観音像を胎内に納めに木像を作り、この岩窟に観音堂を建てて祀りました。

村人は母衣から現れた観音像を胎内に納めに木像を作り、この岩窟に観音堂を建てて祀りました。

「観音清水」は栗毛が権田の里に帰ってきた時、飲んだといわれる泉です。

関連史跡

・栗毛の母衣を祀ったお母衣明神は、栗毛の生地と言われる権田小池にあります。

・三ノ倉土城谷戸の馬頭観音堂跡には馬頭観音が祀られています。

△小栗上野介の邸宅跡はこの山の上にあります。

扁額「 岩窟観世音 」。

岩の断崖下に建つ「 岩窟観世音堂 」。

脇にも見事な彫刻が。

岩の断崖が鞘堂の如くに。

道路の反対側に立っていた案内板。

「岩窟観音堂」の縁起を記した案内板に、「小栗上野介の邸宅跡はこの山の上にあります。」

とも書かれていた。

書かれていた場所がここであると。以下5枚の写真はネットから。

石碑と案内板「小栗上野介の屋敷跡はこの下の平地です」。

石碑の「 至誠奉公 」の題字は、旧彦根藩主井伊家の第16代当主・井伊直愛(なおよし)氏の

筆であると。

「慶応戊辰(一八六八年)三月一日、小栗上野介忠順は江戸より移り住み、この丘上に居邸を

新築し、村の若き人々の育成を計画、眼下の山峡から太政大臣を出してみせるといった。

それは井伊大老の抜擢により、僅か三十四才で、万延元年第一回遣米使節全権の一人となり

米国に赴き、近代文化に接し、国会を視察して、将來の新日本建設は封建の垣を超えた若き

人々の力に待つことが多い、と観じたからである。

米国に赴き、近代文化に接し、国会を視察して、将來の新日本建設は封建の垣を超えた若き

人々の力に待つことが多い、と観じたからである。

然し、事志と違い滞村六十六日で、雄圖空しく逝いたけれども、この地の若人、否、日本の

若人によせた公の期待は大きく、遙かなる浅間かくしの峰に、烏川のせゝらぎに、今猶その声は、

私たちに語りかけている。

若人によせた公の期待は大きく、遙かなる浅間かくしの峰に、烏川のせゝらぎに、今猶その声は、

私たちに語りかけている。

本日殉難百周忌を迎え、感新たなるものあり、邸跡に碑を建て公追慕のしるしとする。」

「 倉渕村指定史跡 観音山小栗邸跡 」碑と案内板。

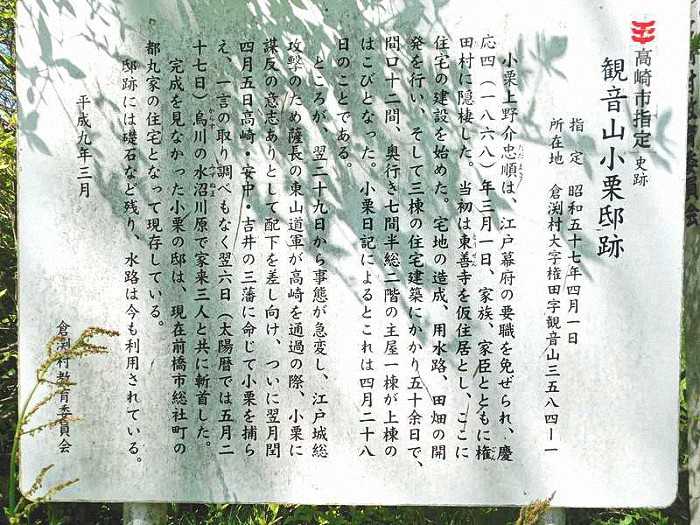

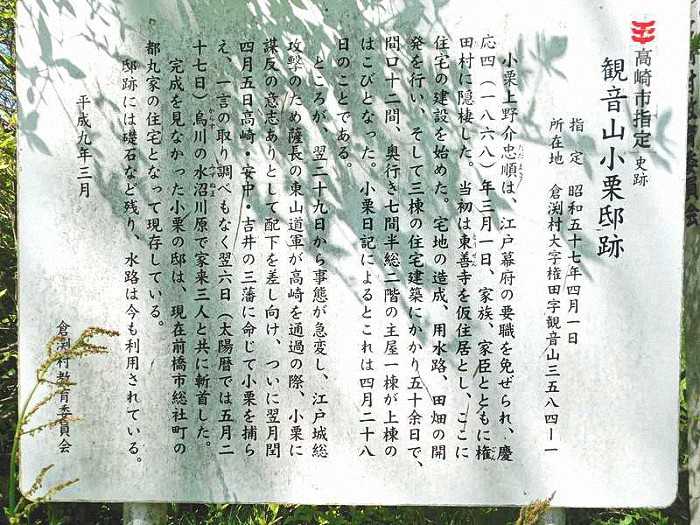

「高崎市指定史跡 観音山小栗邸跡

小栗上野介忠順は、江戸幕府の要職を免ぜられ、慶応四(一八六八)年三月一日、家族、家臣と

ともに権田村に隠棲した。当初は東善寺を仮住居とし、ここに住宅の建設を始めた。

宅地の造成、用水路、田畑の開発を行い、そして三棟の住宅建築にかかり五十余日で、間口

十二間、奥行き七間半総二階の主屋一棟が上棟のはこびとなった。小栗日記によるとこれは

四月二十八日のことである。

ところが、翌二十九日から事態が急変し、江戸城総攻撃のため薩長の東山道軍が高崎を通過の際、

「 倉渕村指定史跡 観音山小栗邸跡 」碑と案内板。

「高崎市指定史跡 観音山小栗邸跡

指定 昭和五十七年四月一日

所在地 倉渕村大字権田字観音山三五八四ー一小栗上野介忠順は、江戸幕府の要職を免ぜられ、慶応四(一八六八)年三月一日、家族、家臣と

ともに権田村に隠棲した。当初は東善寺を仮住居とし、ここに住宅の建設を始めた。

宅地の造成、用水路、田畑の開発を行い、そして三棟の住宅建築にかかり五十余日で、間口

十二間、奥行き七間半総二階の主屋一棟が上棟のはこびとなった。小栗日記によるとこれは

四月二十八日のことである。

小栗に謀反の意志ありとして配下を差し向け、ついに翌月閏四月五日高崎・安中・吉井の三藩に

命じて小栗を捕らえ、一言の取り調べもなく翌六日(太陽暦では五月二十七日)烏川の水沼川原で

家来三人と共に斬首した。

完成を見なかった小栗の邸は、現在前橋市総社町の都丸家の住宅となって現存している。

邸跡には礎石など残り、水路は今も利用されている。

平成九年三月

倉渕村教育委員会」

「小栗邸」が建っていた場所がここであると。

「小栗邸」が建っていた場所がここであると。

こちらは「岩窟観音」の「南参道」と。

南参道にあった「熊谷次郎直実愛馬権田栗毛 岩窟観音」案内板。

そして最後に訪ねたのが「 小栗上野介忠順終焉の地 」。

手前にあった「 顕彰慰霊碑➡ 」案内板。

現「 烏川(からすがわ) 」の堤防下、いしがきで囲まれ一段高くなった場所に石碑が建てられていた。

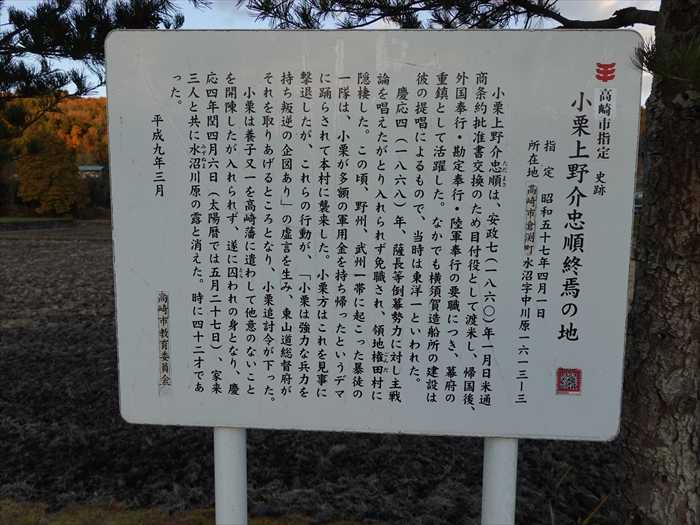

指定 昭和五十七年四月一日

所在地 高崎市倉渕町水沼字中河原一六一三-三

小栗上野介忠順は、安政七(一八六〇)年一月日米通商条約批准書交換のため目付役として渡米し、

帰国後、外国奉行・勘定奉行・兼陸軍奉行の要職につき、幕府の重鎮として活躍した。

なかでも横須賀造船所の建設は彼の提唱によるもので、当時は東洋一といわれた。

慶応四年(一八六八年)、薩長等倒幕勢力に対し主戦論を唱えたがとり入れられず免職され、所在地 高崎市倉渕町水沼字中河原一六一三-三

小栗上野介忠順は、安政七(一八六〇)年一月日米通商条約批准書交換のため目付役として渡米し、

帰国後、外国奉行・勘定奉行・兼陸軍奉行の要職につき、幕府の重鎮として活躍した。

なかでも横須賀造船所の建設は彼の提唱によるもので、当時は東洋一といわれた。

領地権田村に隠棲した。この頃、野州、武州一帯に起こった暴徒の一隊は、小栗が多額の軍用金を

持ち帰ったというデマに踊らされて本村に襲来した。小栗方はこれを見事に撃退したが、これらの

行動が「小栗は強力な兵力を持ち叛逆の企図あり」の虚言を生み、東山道総督府がそれを

取りあげるところとなり、小栗介追討令が下った。

小栗は養子又一を高崎藩に遣わして他意のないことを開陳したが入れられず、遂に囚われの身と

なり、慶応四年閏四月六日(太陽暦では五月二十七日)、家来三人と共に水沼川原の露と消えた。

時に四十二才であった。

平成九年三月

高崎市教育委員会」

「高崎市指定史跡 小栗上野介忠順終焉の地」碑 。

平成十八年一月 設置 と。

「 顕彰慰霊碑 」。

「 偉人小栗上野介 罪なくして此所に斬らる 」と。

小栗上野介の遠い遠い先祖は「小栗判官」として、我が地元・藤沢の遊行寺や

熊野の湯ノ峰温泉に伝説が残っているのである。

裏面。

「小栗上野介忠順終焉の地」を後にして、国道406号を「鳥川」に沿って東に進み

「室田」交差点を直進する。

群馬県高崎市下室田町。

そして県道29号線・あら町下室田線を高崎市街方向に進む。

「ドドメキ」交差点を通過。交差点があったのは高崎市本郷町。

新しく出来た『西毛広域幹線道路』と県道29号線の交差点。

「ドドメキ」の由来についてネットで調べてみた。

一説は地名からと。この辺は昔からドドメキと呼ばれていたと。

群馬では古くから桑の実のことをドドメと呼ぶ。かつては桑の実を付ける桑の木が多く

あったのだと。群馬は養蚕が盛んだったのだ。

他の説もありようだ。

近くに黒沢川という川が流れていて、かつては水量が多く、ごうごうと音を立てて流れていた

ことが由来だと。川の水の騒々しさが転じた地名だと。

川のごう音・「ドド」とは擬音で、騒々しいことや川の水が音を立てて流れる様子を表すという。

漢字を当てるなら「轟」の字としている と。

真相は如何に??

熊野の湯ノ峰温泉に伝説が残っているのである。

裏面。

「小栗上野介忠順終焉の地」を後にして、国道406号を「鳥川」に沿って東に進み

「室田」交差点を直進する。

群馬県高崎市下室田町。

そして県道29号線・あら町下室田線を高崎市街方向に進む。

「ドドメキ」交差点を通過。交差点があったのは高崎市本郷町。

新しく出来た『西毛広域幹線道路』と県道29号線の交差点。

「ドドメキ」の由来についてネットで調べてみた。

一説は地名からと。この辺は昔からドドメキと呼ばれていたと。

群馬では古くから桑の実のことをドドメと呼ぶ。かつては桑の実を付ける桑の木が多く

あったのだと。群馬は養蚕が盛んだったのだ。

他の説もありようだ。

近くに黒沢川という川が流れていて、かつては水量が多く、ごうごうと音を立てて流れていた

ことが由来だと。川の水の騒々しさが転じた地名だと。

川のごう音・「ドド」とは擬音で、騒々しいことや川の水が音を立てて流れる様子を表すという。

漢字を当てるなら「轟」の字としている と。

真相は如何に??

群馬の「 榛名山塊 」の山々・右から二つ岳、相馬山、榛名富士、掃部(かもん)ヶ岳、

天狗山を見る。

そして「 関越自動車道 」の「 高崎IC 」に向かって進む。

「 高崎IC 」から「 関越自動車道 」へ。

「 本庄 東京 」方面を進む。

「 鶴ヶ島JCT 」から「 圏央道 」へ。

八王子方面へ。

そして「圏央道」をひたすら南下し「茅ヶ崎JCT」から「新湘南バイパス」に入り、

「茅ヶ崎西IC」で降り、「かつや茅ヶ崎今宿店」にて夕食を食べる。

そして旅友ご自宅に辿り着き、愛車に乗り換え帰宅したのであった。

この日のドライブルート。

2日間での累計走行距離は600kmとのこと。

Sさん、運転お疲れ様でした。

1泊2日のあわただしい栃木県、群馬県の「紅葉狩り」そして「続日本百名城巡り」であった。

そして昨秋も大いに紅葉鑑賞を楽しんだのであった。

「 柏崎市・松雲山荘 」👈リンク、「 等々力渓谷 」👈リンク、「 九品仏浄真寺 」👈リンク、

「 天嶽院 」👈リンク、「 豪徳寺 」👈リンク、等々を徒歩で巡り、美しい紅葉・黄葉を

カメラに収めたのであった。

「 柏崎市・松雲山荘 」👈リンク、「 等々力渓谷 」👈リンク、「 九品仏浄真寺 」👈リンク、

「 天嶽院 」👈リンク、「 豪徳寺 」👈リンク、等々を徒歩で巡り、美しい紅葉・黄葉を

カメラに収めたのであった。

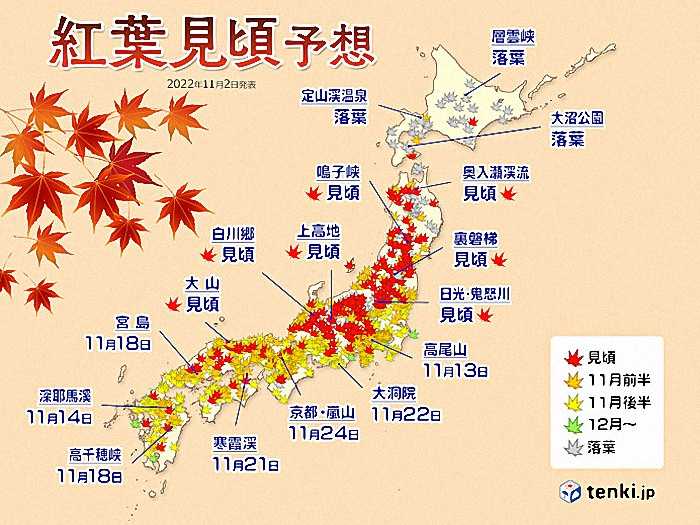

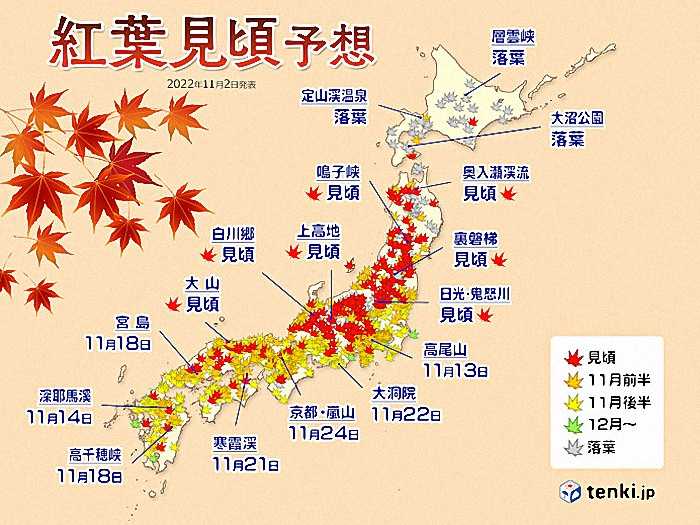

昨秋も「紅葉前線」は1カ月以上続いたのであった。11月初旬から始まり、北海道から葉が

染まってくる。気温が下がるにつれて南に向かって日本列島を赤く染めていき、11月末になると

九州に到達したのだ。

染まってくる。気温が下がるにつれて南に向かって日本列島を赤く染めていき、11月末になると

九州に到達したのだ。

紅葉の南下スピードは1日平均27kmで、黄色から赤色に変化する期間はおおよそ2~3週間で

あると、テレビの気象予報士が語っていたのであった。

あると、テレビの気象予報士が語っていたのであった。

ところで、我々日本人は「なぜ紅葉を見に行きたくなるのか」?

日本人が紅葉を好きな理由は、鮮やかな紅葉の後、静かに散っていくことの中に「侘・わび」、

「寂・さび」を感じ、さらに自分の人生と重ね合わせているように思うのである。

「寂・さび」を感じ、さらに自分の人生と重ね合わせているように思うのである。

春の桜の花もパッと咲いてパッと散っていくことから、潔く生きるという生き方と重ね合わせて

いる。そして秋になると桜が紅葉することを、「桜紅葉(さくらもみじ)」とも言い、

赤みまじりのオレンジ色から黄色まで混じり合い、葉っぱ1枚1枚それぞれに違った色彩の世界が

満ちているのだ。よって日本人にとって桜の樹というのは春も秋も人生を思わせる樹にとなって

いるのではなかろうか。

いる。そして秋になると桜が紅葉することを、「桜紅葉(さくらもみじ)」とも言い、

赤みまじりのオレンジ色から黄色まで混じり合い、葉っぱ1枚1枚それぞれに違った色彩の世界が

満ちているのだ。よって日本人にとって桜の樹というのは春も秋も人生を思わせる樹にとなって

いるのではなかろうか。

ちなみに紅葉は海外でも見ることができ、私もカナダ、中国、ヨーロッパでも紅葉を観て来たが

「秋の日本の紅葉が一番」と感じるのである。

中国、欧米は黄色単色が多いのに対し、日本の紅葉が一番美しいと感じるのは、赤や黄色、

オレンジ色等があり、常緑樹などの緑色も混ざって多彩で、葉の色彩が陽光を浴びて更に鮮やかに

輝くからである。

「秋の日本の紅葉が一番」と感じるのである。

中国、欧米は黄色単色が多いのに対し、日本の紅葉が一番美しいと感じるのは、赤や黄色、

オレンジ色等があり、常緑樹などの緑色も混ざって多彩で、葉の色彩が陽光を浴びて更に鮮やかに

輝くからである。

1. 野山の錦(のやまのにしき)

野山の錦とは、紅葉によって野山が色とりどりに染まった豪華さを「錦」という言葉に

置き換えた表現です。錦とは、何色もの色を使って美しい紋様に仕上げた絹織物となります。

紅葉にはさまざまな色合いや状態がありますが、野山の錦は、どちらかと言えば織物のような

ゴージャスさをあらわす言葉とされています。

野山の錦とは、紅葉によって野山が色とりどりに染まった豪華さを「錦」という言葉に

置き換えた表現です。錦とは、何色もの色を使って美しい紋様に仕上げた絹織物となります。

紅葉にはさまざまな色合いや状態がありますが、野山の錦は、どちらかと言えば織物のような

ゴージャスさをあらわす言葉とされています。

2. 紅葉の帳(もみじのとばり)

一面に染まった紅葉を、「帳」に見立てた言葉です。

外からの目隠しに使われる帳は、「几帳」として平安時代の文学によく登場します。

当時は目隠しの他に間仕切りをするレースカーテンのような役割だった帳ですが、紅葉を

組み合わせることで一気に豪華な雰囲気の言葉に変わります。

一面に染まった紅葉を、「帳」に見立てた言葉です。

外からの目隠しに使われる帳は、「几帳」として平安時代の文学によく登場します。

当時は目隠しの他に間仕切りをするレースカーテンのような役割だった帳ですが、紅葉を

組み合わせることで一気に豪華な雰囲気の言葉に変わります。

3. 名木紅葉(なのきのもみじ)

庭園や城址(じょうし)などにある紅葉の美しい木々の総称です。

例えば、黄色く紅葉している銀杏の大きな木などにも、名木紅葉という言葉は使えます。

また、漆や柿、櫨(はぜ)といったさまざまな紅葉がある場所で、それらをひとまとめに

する意味で名木紅葉という表現を選ぶこともあります。

庭園や城址(じょうし)などにある紅葉の美しい木々の総称です。

例えば、黄色く紅葉している銀杏の大きな木などにも、名木紅葉という言葉は使えます。

また、漆や柿、櫨(はぜ)といったさまざまな紅葉がある場所で、それらをひとまとめに

する意味で名木紅葉という表現を選ぶこともあります。

4. 谿紅葉(たにもみじ)

「たにもみじ」と呼ぶこの言葉は、その名のとおり紅葉で彩られた谷の風景をあらわします。

ちなみに、紅葉が深く美しく色づくには、十分な日当たりのほかに夜間の冷え込みや適度な

水分の3条件が必要とされています。そのため、川や滝沿いに色づく谿紅葉は、普通の公園の

紅葉と比べて濃淡が強く出やすい傾向があります。

「たにもみじ」と呼ぶこの言葉は、その名のとおり紅葉で彩られた谷の風景をあらわします。

ちなみに、紅葉が深く美しく色づくには、十分な日当たりのほかに夜間の冷え込みや適度な

水分の3条件が必要とされています。そのため、川や滝沿いに色づく谿紅葉は、普通の公園の

紅葉と比べて濃淡が強く出やすい傾向があります。

5. 庭紅葉(にわもみじ)

紅葉で彩られた庭を指す表現です。

庭紅葉があらわす光景には、赤や黄といった秋らしい色合いのほかに、初秋の青々とした

モミジの繊細な姿もあるとされています。そのため、庭紅葉には、時期や色を気にすること

なく使える自由度があります。また、自宅の庭にある小さな秋の光景を、庭紅葉という言葉で

表現してみてもいいでしょう。

紅葉で彩られた庭を指す表現です。

庭紅葉があらわす光景には、赤や黄といった秋らしい色合いのほかに、初秋の青々とした

モミジの繊細な姿もあるとされています。そのため、庭紅葉には、時期や色を気にすること

なく使える自由度があります。また、自宅の庭にある小さな秋の光景を、庭紅葉という言葉で

表現してみてもいいでしょう。

6. 紅葉筵(もみじむしろ)

「もみじむしろ」と呼ぶこの言葉は、落ちた紅葉が地面を埋め尽くす光景を「筵(むしろ)」

に見立てています。

この時期になると、朝晩もぐっと冷え込むようになり、SNS上でも紅葉の写真がかなり少なく

なってきます。

ですが、近所のお散歩などで岩肌や地面を覆うモミジの葉などを見つけたら、紅葉筵という

言葉を使ってみんなに静かな秋の美しさを伝えてみてもいいでしょう。

「もみじむしろ」と呼ぶこの言葉は、落ちた紅葉が地面を埋め尽くす光景を「筵(むしろ)」

に見立てています。

この時期になると、朝晩もぐっと冷え込むようになり、SNS上でも紅葉の写真がかなり少なく

なってきます。

ですが、近所のお散歩などで岩肌や地面を覆うモミジの葉などを見つけたら、紅葉筵という

言葉を使ってみんなに静かな秋の美しさを伝えてみてもいいでしょう。

7. 錦秋(きんしゅう)

最初に紹介した「野山の錦」とよく似た表現です。

こちらも、やはり山々などが華麗な織物をまとったような光景を意味します。紅葉狩りに

出掛けた山々が一面の紅葉になっていたときには、「山は錦秋の装い」と形容します。

ちなみに岩手県には、紅葉が非常に美しい「錦秋湖」があります。

最初に紹介した「野山の錦」とよく似た表現です。

こちらも、やはり山々などが華麗な織物をまとったような光景を意味します。紅葉狩りに

出掛けた山々が一面の紅葉になっていたときには、「山は錦秋の装い」と形容します。

ちなみに岩手県には、紅葉が非常に美しい「錦秋湖」があります。

8. 照紅葉(てりもみじ、てるもみじ)

美しく照り輝く紅葉を、照紅葉(てりもみじ)といいます。

もともと「照る」とは、月や太陽などが光を放つことをあらわす言葉です。

例えば、早朝に紅葉スポットの散策などをしていると、朝日が上がると同時に木々が

自らの力で輝く光景に出会えます。こうしたときに撮影した写真に、照紅葉と名付けて

あげるといいでしょう。

美しく照り輝く紅葉を、照紅葉(てりもみじ)といいます。

もともと「照る」とは、月や太陽などが光を放つことをあらわす言葉です。

例えば、早朝に紅葉スポットの散策などをしていると、朝日が上がると同時に木々が

自らの力で輝く光景に出会えます。こうしたときに撮影した写真に、照紅葉と名付けて

あげるといいでしょう。

9. 落葉舟(おちばぶね)

落ちた紅葉の葉っぱが、水面に落ちて小舟のように浮かぶ様子をあらわす言葉です。

「紅葉の筏(いかだ)」や「木の葉の舟」なども落葉舟と同じ意味の表現となります。

11月下旬ぐらいになると山々も寂しい季節になりますが、先ほど紹介した紅葉筵や落葉舟を

使えば、違った形で草木の趣を表現できると思います。

落ちた紅葉の葉っぱが、水面に落ちて小舟のように浮かぶ様子をあらわす言葉です。

「紅葉の筏(いかだ)」や「木の葉の舟」なども落葉舟と同じ意味の表現となります。

11月下旬ぐらいになると山々も寂しい季節になりますが、先ほど紹介した紅葉筵や落葉舟を

使えば、違った形で草木の趣を表現できると思います。

10. 初紅葉(はつもみじ)

その年、赤や黄色に色づいた紅葉を初めて見るときに使う表現です。

「初」という漢字が、ようやく紅葉に出会えた喜びを伝えてくれる言葉になっています。

今年初の紅葉狩りに出掛けたことをブログやSNSなどに投稿するときには、初紅葉を

タイトルに使ってみるといいでしょう。

その年、赤や黄色に色づいた紅葉を初めて見るときに使う表現です。

「初」という漢字が、ようやく紅葉に出会えた喜びを伝えてくれる言葉になっています。

今年初の紅葉狩りに出掛けたことをブログやSNSなどに投稿するときには、初紅葉を

タイトルに使ってみるといいでしょう。

11. 冬隣(ふゆとなり)

冬がすぐ近くまで来ている晩秋に使われる表現です。

この言葉に合う紅葉とは、地面に落ちてしばらく経ち、赤や黄などの色もすっかり抜けて

しまった枯れ葉になります。どんぐりなどの木の実と枯れ葉のコラボレーションも、冬隣と

いう表現が非常にマッチする光景です。

東山魁夷『照紅葉』

冬がすぐ近くまで来ている晩秋に使われる表現です。

この言葉に合う紅葉とは、地面に落ちてしばらく経ち、赤や黄などの色もすっかり抜けて

しまった枯れ葉になります。どんぐりなどの木の実と枯れ葉のコラボレーションも、冬隣と

いう表現が非常にマッチする光景です。

東山魁夷『照紅葉』

紅葉しているのはモミジ?それともカエデ?

ネットによると

「紅葉と書いてモミジと言うように、紅葉が美しい木の代表はモミジには違いありませんが、

じつはモミジもカエデもカエデ科に属し、植物学的には同じ系統なので、とくに区別はされて

いません。そのため正式な植物名はカエデとされ、モミジは日本における呼び名とされています。

じつはモミジもカエデもカエデ科に属し、植物学的には同じ系統なので、とくに区別はされて

いません。そのため正式な植物名はカエデとされ、モミジは日本における呼び名とされています。

日本には古くからカエデの自生種が多く見られ、その代表種がイロハモミジといわれています。

なお、盆栽の世界では便宜上、イロハモミジのように葉の切れ込みが深いタイプをモミジ、

ハウチワカエデのように切れ込みの浅いタイプをカエデと呼んで区別していて、その定義は

園芸界全体にわたっています。

子どものときからモミジと呼んできた樹が、正式にはカエデという名前だと言われても、どこか

納得できない気持ちになりますよね。個人的にはモミジはモミジのままでよいと考えますが、

植物学上、カエデであることも頭に入れておいたほうがよいと思います。」と。

そして最後に、今回訪ねた和の紅葉・「宝徳寺石庭」を。

・・・ もどる

・・・なお、盆栽の世界では便宜上、イロハモミジのように葉の切れ込みが深いタイプをモミジ、

ハウチワカエデのように切れ込みの浅いタイプをカエデと呼んで区別していて、その定義は

園芸界全体にわたっています。

子どものときからモミジと呼んできた樹が、正式にはカエデという名前だと言われても、どこか

納得できない気持ちになりますよね。個人的にはモミジはモミジのままでよいと考えますが、

植物学上、カエデであることも頭に入れておいたほうがよいと思います。」と。

そして最後に、今回訪ねた和の紅葉・「宝徳寺石庭」を。

・・・ END ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.