PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

この日は2月9日(木)、上野の「 国立科学博物館

」で開催されている 特別展「毒」

を訪ねる

ために小田急線を利用して新宿駅へ。そしてJR山手線に乗り換える。

そして上野駅に到着し、不忍口に向かって進む。

特別展「毒」は15:00入場にてネットで事前予約していたが、久しぶりに

「 都立 上野恩賜公園(通称は上野公園) 」の散策を計画し、自宅を早めに出たのであった。

線路下を南に向かって歩く。

中央通り 」を見る。

正面に見えたのが「 UENO3153(西郷さん)ビル 」。

「UENO3153(西郷さん)ビル」は上野公園の西郷さんの銅像前を屋上とする商業施設で、

JR上野駅と京成上野駅に挟まれた上野の要所に位置。

楽しい飲食や便利な買い物の場として、地域の発展に貢献する古くて新しい東京下町、

「UENO3153(西郷さん)ビル」である と。

JR上野駅方向を振り返る。

そして正面に「 京成上野駅 」が。

その横に「 上野恩賜公園

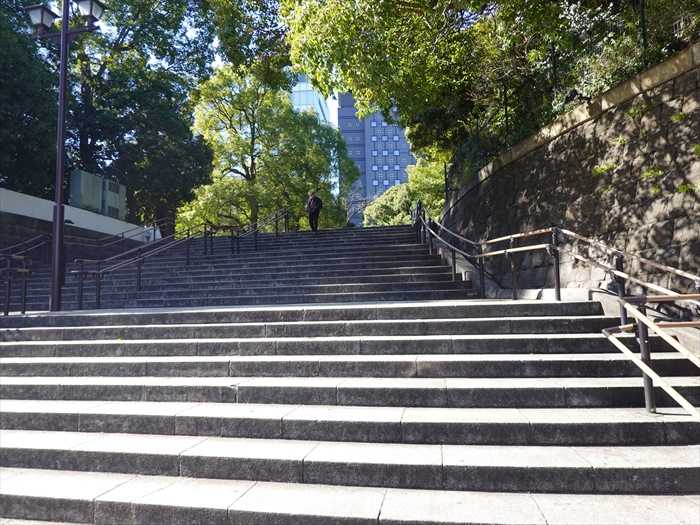

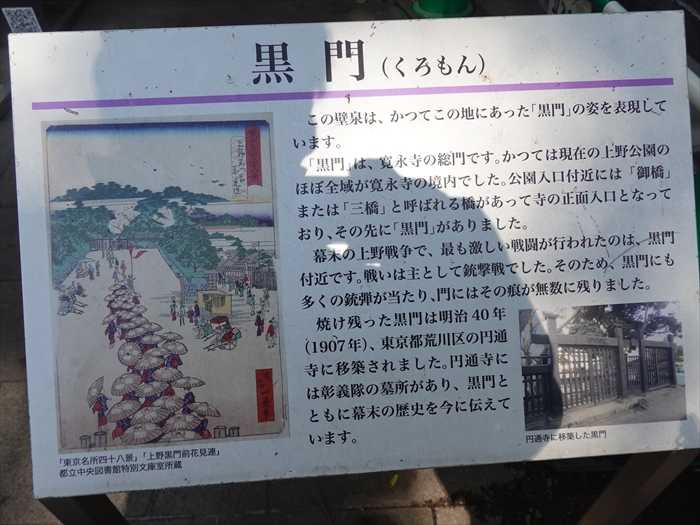

右手にあったのが「 黒門 」のモニュメント。

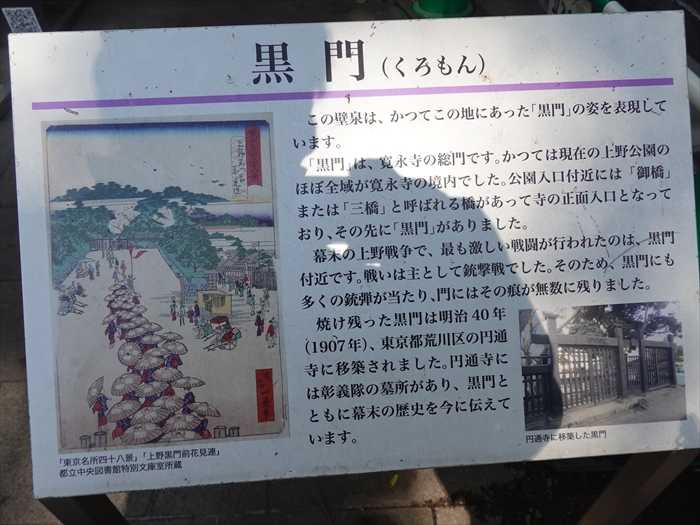

「 黒門(くろもん)

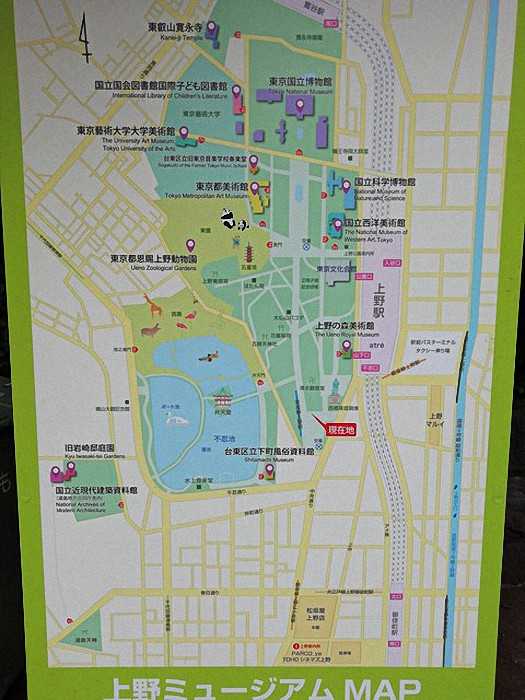

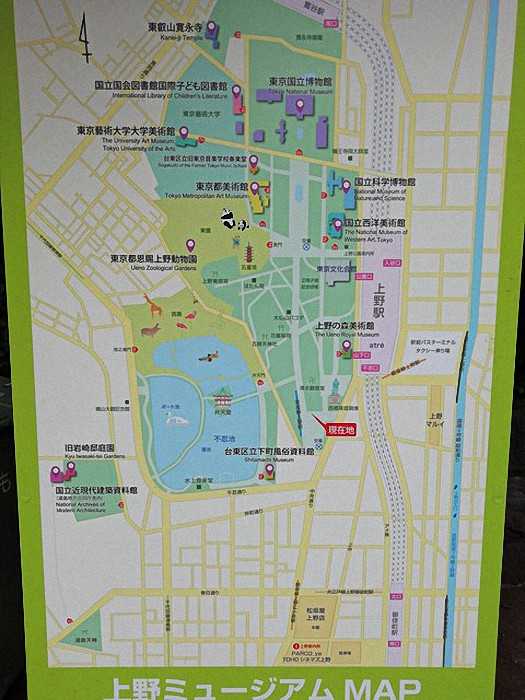

「 上野ミュージアムマップ 」

上野恩賜公園案内図 」。

案内図に近づいて。

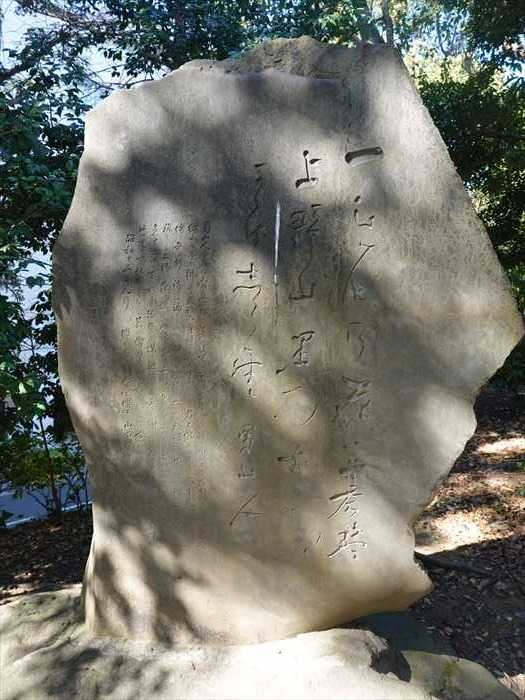

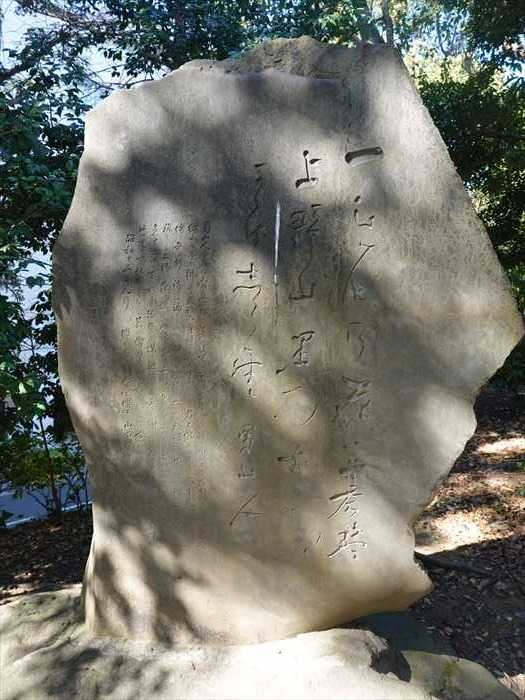

「 蜀山人(しょくさんじん)の碑 」。

「蜀山人の碑

台東区上野公園四番

多くの手形が並んでいた。

ネットで調べて見ると、 国民栄誉賞の人の手形 であると。

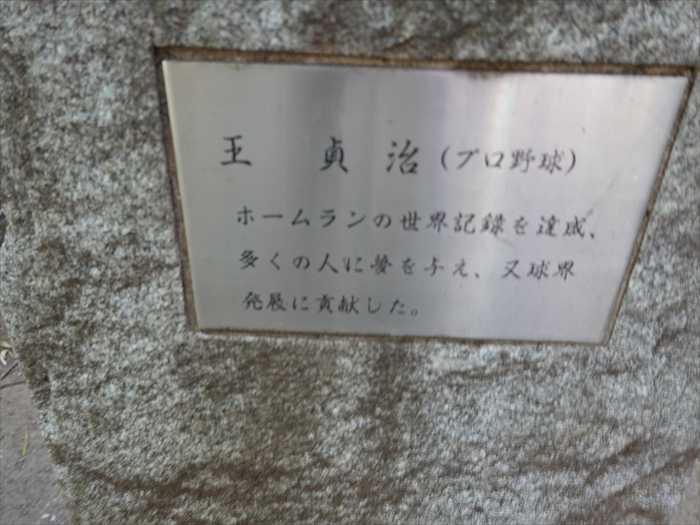

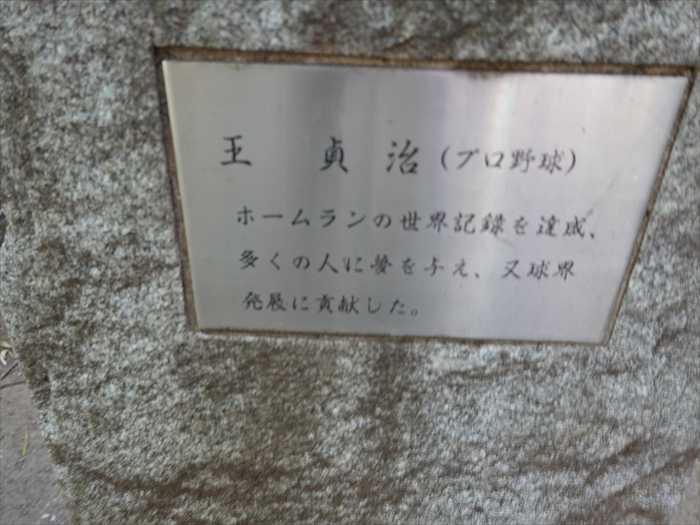

王貞治 。

「王 貞治(プロ野球)

ホームランの世界記録を達成、多くの人に夢を与え、又球界発展に貢献した。」

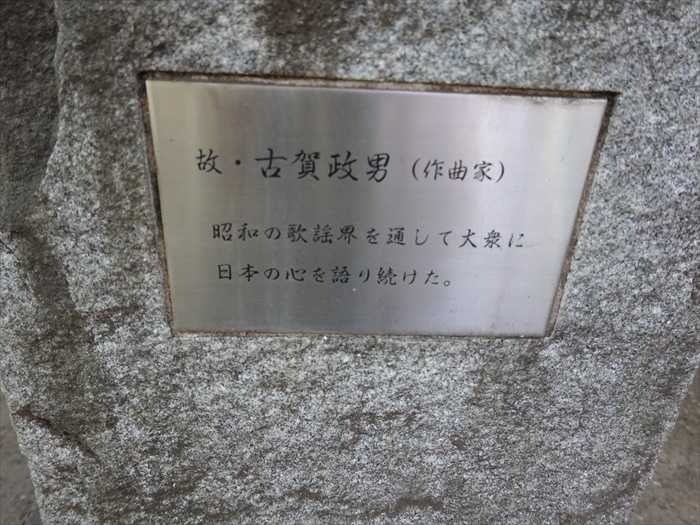

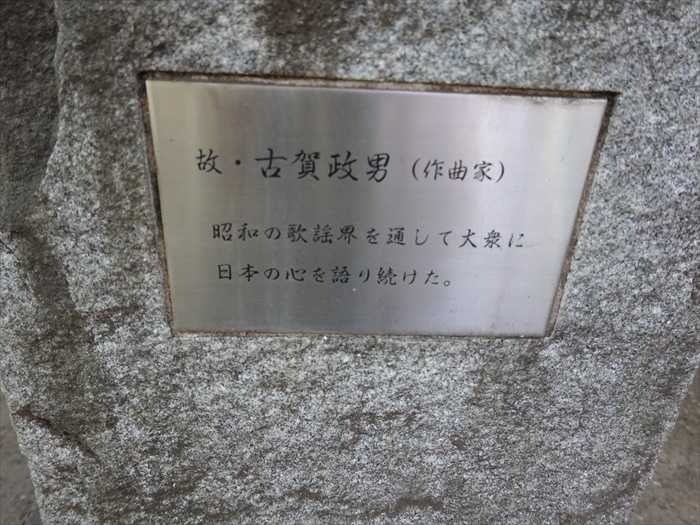

古賀政男 。

「故・古賀政男(作曲家)

昭和の歌謡曲を通して大衆に日本の心を語り続けた。」

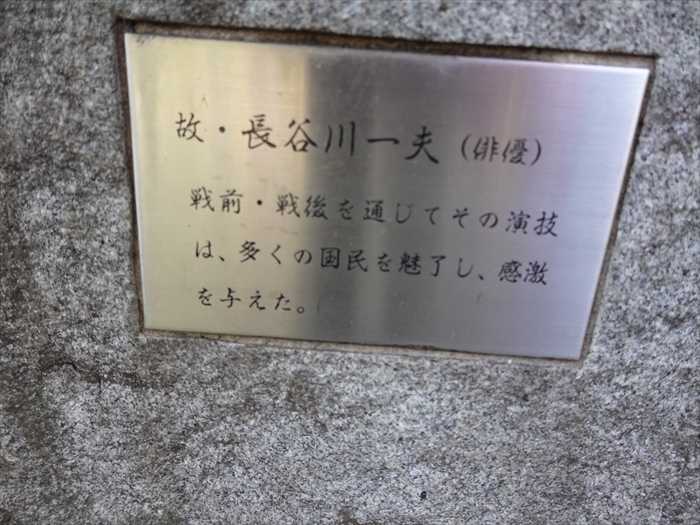

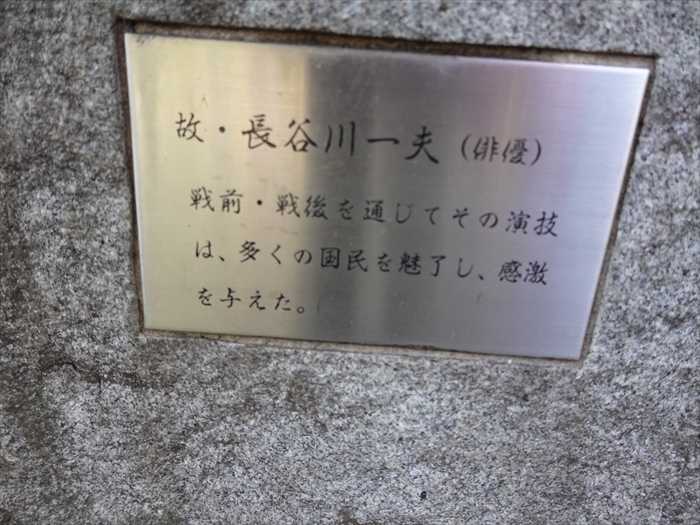

長谷川一夫 。

「故・長谷川一夫(俳優)

戦前・戦後を通じてその演技は、多くの国民を魅了し、感激を与えた。」

上野公園前の交差点方向に歩くとあったのが

「 上野恩賜公園 」碑。

「 日本の都市公園100選 東京都立上野恩賜公園 」碑

右手にあったのが「 警視庁上野警察署 公園前交番 」。

そして前方にあった噴水。

横から。

噴水が、蛙の口から出ていた。この時は、円形の中心ではなく、手前に噴出されていた。

「カエルの噴水」と。

そして「黒門」跡を左に見て更に石段を上って行った。

「 旧町名由来案内

下町まちしるべ

旧上野恩賜公園

江戸時代の初期、この地は津軽、藤堂、堀家の屋敷であったが徳川三代将軍家光は天海僧正に

命じて寛永寺を建てさせた。寛永ニ年(一六ニ五年)のことである。その後大きな変化もなく

幕末を迎えるが慶応四年(一八六八年)の彰義隊と官軍の戦争により寛永寺が焼失、一面焼け

野原と化した。荒れ果てた姿のままであったが明治六年一月の太政官布告により公園に指定

されたことから公園地となった。

恩賜公園のいわれは、大正十三年に帝室御料地だったものを東京市へ下賜されたことに

ちなんでいる。その後規模・景観はもとより施設など我が国有数の都市型公園として

整備された。面積六十ニ万平方メートル余り。

上野公園生みの親がオランダ人医師のボードワン博士。病院建設予定地であった上野の山を見て、

その景観のよさから公園にすべきであることを政府に進言して実現したものである。」

そして「 西郷隆盛像 」。

「上野の西郷さん」は、身長370.1cm、胸囲256.7cm、足55.1cmという、大変大きくて

立派な像。明治23(1890)年に銅像建立の話が起こり、明治26(1893)年から銅像を建てる

ための募金運動が始まり、その寄付金によって銅像が制作され、明治31(1898)年12月18日に

除幕式が行なわれた とのこと。

明治維新の指導者である西郷隆盛は、明治10(1899)年の西南の役で、天皇や朝廷に敵対する

勢力である朝敵となり死亡しますが、5年後には許されて朝敵ではなくなった。

その後、明治22(1889)年には大日本帝国憲法発布に伴う大赦で復権している。

大赦の翌年という早いタイミングで銅像をつくる話が出ているのは、隆盛を慕う人がそれほど

多かったということ。なお、銅像建立の募金の際は、明治天皇も金一封を出していると。

西郷隆盛像は鹿児島県霧島市溝辺町の西郷公園や鹿児島市の像も有名で、それぞれ風格のある

雄姿を見せているのであった。

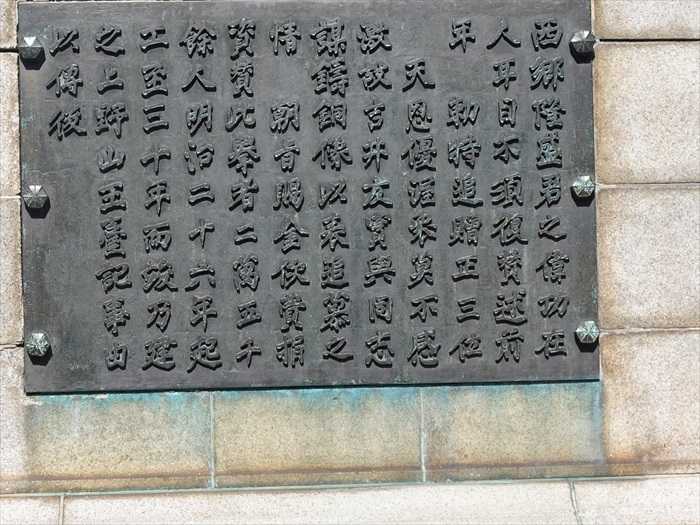

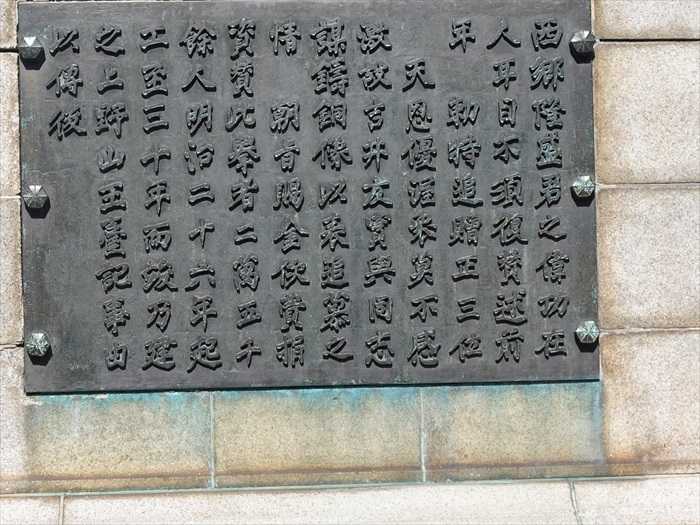

西郷隆盛像の銘板。

制作の経緯などが書いてある と。

「西郷隆盛君の偉功は、人の耳目にあれば、すべからく復、賛述すべし。前年勅により、

特に正三位を追贈さる。天恩優渥(情け深いこと)にして、衆感激せざる莫(な)し。

故に吉井友実同志と謀り、銅像を鋳して以て追慕の情を表す。朝旨(朝廷の意向)ありて、

金を賜りて費を佽(たす)け、資に捐(あた)ふ。此の挙に賛ずる者二万五千余人。

明治二十六年に起工し、三十年に至りて竣(おわ)る。乃ち、之を上野山王台に建て、

事の由を記し、以って後に伝ふ。」とネットから。

顔をズームして。

足元には 薩摩犬の「ツン 」が。

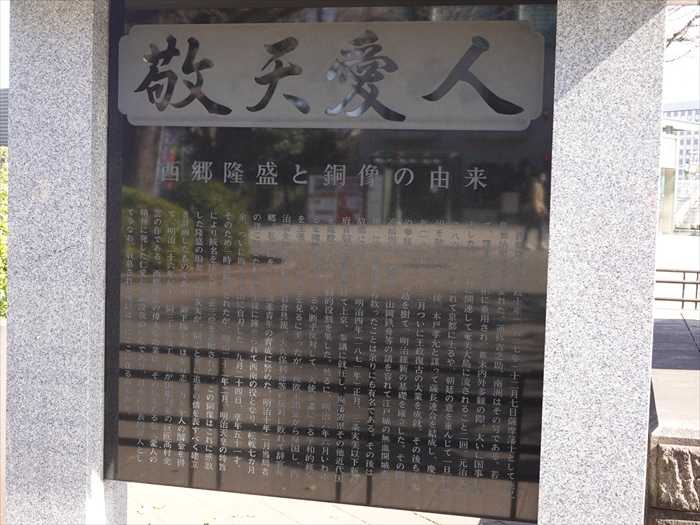

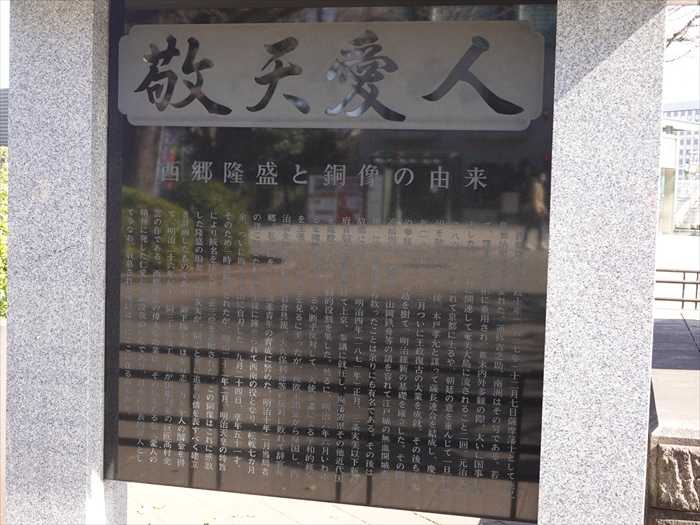

「 敬天愛人

西郷隆盛と銅像の由来 」 碑 。

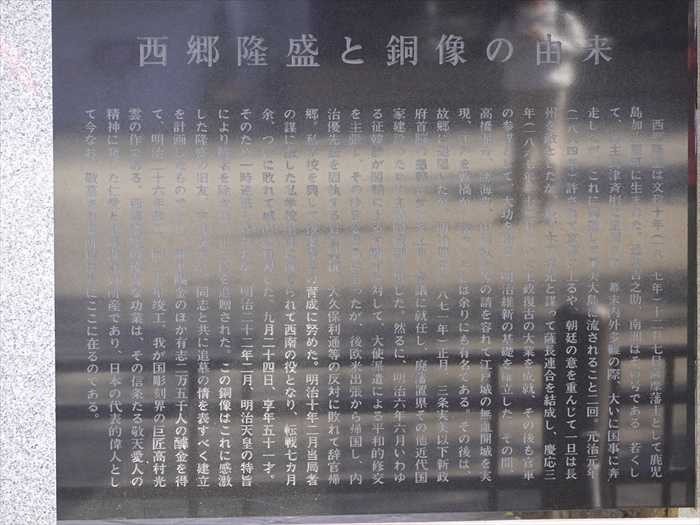

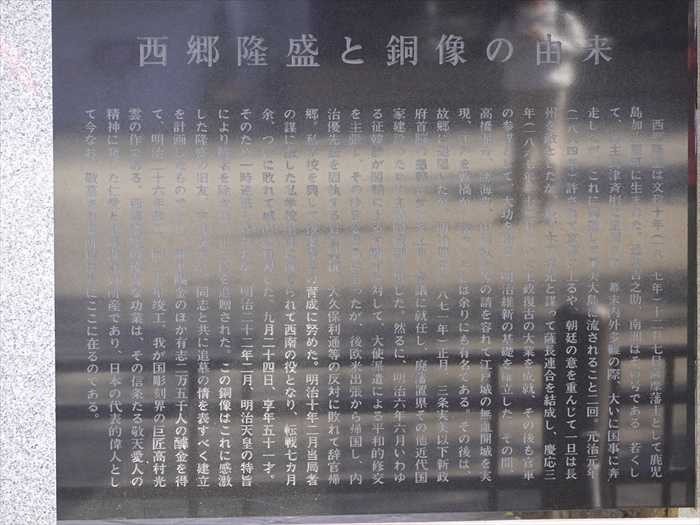

「 西郷隆盛と銅像の由来

西郷隆盛は文政十年(一八ニ七年)十二月七日薩摩藩士として鹿児島加冶屋町に生まれた。

通称吉之助、南州はその号である。若くして、藩主島津斉彬に重用され、幕末内外多難の際、

大いに国事に奔走したが、これに関連して奄美大島に流されることニ回、元治元年(一八六四年)

許されて京都に上るや、朝廷の意を重んじて一旦は長州を敵としたが、後、木戸孝允と謀って

薩長連合を結成し、慶応三年(一八六七年)ついに王政復古の大業を成就、その後も官軍の

参謀として、大功を樹て、明治維新の基礎を確立した。

その間、高橋泥舟、勝海舟、山岡鉄舟等の請を容れて江戸城の無血開城を実現、江戸を戦火から

救ったことは余りにも有名である。

その後は故郷に退隠したが、明治四年(一八七一年)正月、三条実美以下新政府首脳の懇請を

受けて状上京、参議に昇任し、廃藩置県その他の近代国家建設のための主動的役割を果した。

然るに、明治六年六月いわゆる征韓論が閣議に上がるや断乎反対して、大使派遣による

平和的修好を主張し、その決定を見るに至ったが、後欧米出張から帰国し、内治優先論を

固執する岩倉具視、大久保利通等の反対に敗れて辞官帰郷、私学校を興して後進青年の育成に

努めた。明治十年ニ月当局者の謀に激した私学校生徒に擁せられて西南の役となり、

転戦七カ月余、ついに敗れて城山に自刃した。九月二十四日、享年五十一才。

そのため一時逆賊とされたが、明治二十ニ年ニ月、明治天皇の特旨により賊名を除かれ、

正三位を追贈された。

この銅像はこれに感激した隆盛の旧友、吉井友実が、同志と共に追慕の情を表わすべく建立を

計画したものであり、御下賜金のほか有志ニ万五千人の醵金を得て、明治二十六年起工、

同三十年竣工、我が国彫刻界の巨匠高村高雲の作である。

西郷隆盛の偉大な功業は、その心情たる敬天愛人の至誠没我な精神に発した愛と所産であり、

日本の代表的偉人として今なお、敬慕される所以は実にここに在るのである。」

そして「 摂政殿下大震災視察碑 」。

「大正十二年九月十五日 摂政殿下大震災ノ惨状御視察ニ際シ、畏クモ此地ヨリ御展望遊サレ

被害ノ情況ヲ聞召サル。越エテ七歳昭和五年三月二十四日 天皇陛下此ニ臨御アラセラレ

親シク街衢ノ復興ヲ曫ハセ給フ。乃テ石ヲ此處ニ樹テ以テ 聖恩ヲ不朽ニ傳ヘントス。」

裏面には「 昭和十年 東京市 」と。

上野山上での視察中に説明を聞く 摂政宮(後の昭和天皇) の写真をネットから。

皇太子(摂政宮)は、大正12年9月15日上野公園山王台に赴き、被災状況の説明を受けた。

写真に登場しているのは、左から摂政宮、永田秀次郎(東京市長)、湯浅倉平(警視総監)、

3名挟んで後藤新平(内務大臣)、2名挟んで福田雅太郎(関東戒厳司令官)。

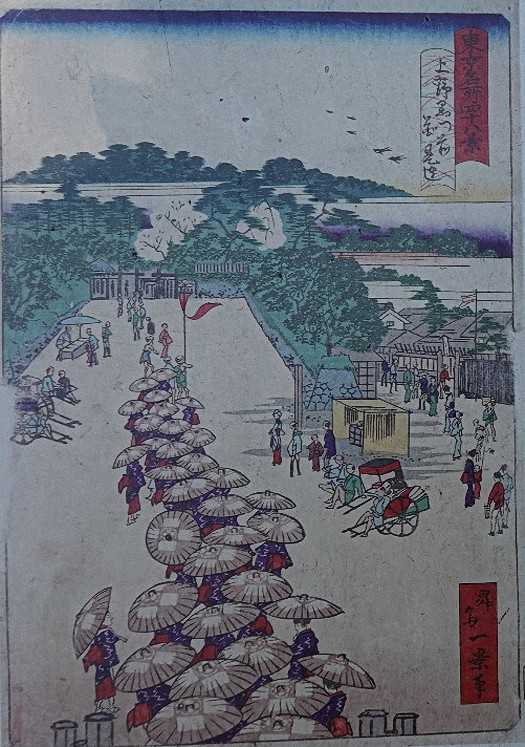

「 河鍋暁斎の錦絵 」。

「 東京名所之内 上野山内一覧之図 明治期

日本で最初の博覧会、第1回勧業博覧会は上野公園で明治10年8月21日から11月23日にわたって

開かれました。開場式には明治天皇皇后両陛下が臨幸されました。陳列館は、東西本館の外、

美術館、機械館、農業館、園芸館の6館に分けられ、出品数8万4353点、出品者1万6000余人、

入場者は45万人を超えたといわれています。絵図は第2回の勧業博覧会(明治14年)のものとされ、

上野はこれ以後、明治期日本の国家的行事の開催常用地となり、博覧会や公式行事が繰り広げて

いきます。」

「 東都名所 上野東叡山 全図 江戸期

西郷隆盛像を振り返る。

「 Cafe KARMIA 」

上野公園の隠れ家サロン&カフェ。上野駅から徒歩3分 西郷さんのすぐ目の前。

・・・ つづく ・・・

ために小田急線を利用して新宿駅へ。そしてJR山手線に乗り換える。

そして上野駅に到着し、不忍口に向かって進む。

特別展「毒」は15:00入場にてネットで事前予約していたが、久しぶりに

「 都立 上野恩賜公園(通称は上野公園) 」の散策を計画し、自宅を早めに出たのであった。

線路下を南に向かって歩く。

中央通り 」を見る。

正面に見えたのが「 UENO3153(西郷さん)ビル 」。

「UENO3153(西郷さん)ビル」は上野公園の西郷さんの銅像前を屋上とする商業施設で、

JR上野駅と京成上野駅に挟まれた上野の要所に位置。

楽しい飲食や便利な買い物の場として、地域の発展に貢献する古くて新しい東京下町、

「UENO3153(西郷さん)ビル」である と。

JR上野駅方向を振り返る。

そして正面に「 京成上野駅 」が。

その横に「 上野恩賜公園

右手にあったのが「 黒門 」のモニュメント。

「 黒門(くろもん)

この壁泉は、かってこの地にあった「黒門」の姿を表現しています。

「黒門」は、寛永寺の総門です。かつては現在の上野公園のほぼ全域が寛永寺の境内でした。

公園入口付近には「御橋」または「三橋」と呼ばれる橋かあって寺の正面入口となっており

公園入口付近には「御橋」または「三橋」と呼ばれる橋かあって寺の正面入口となっており

その先に「黒門」がありました。

幕末の上野戦争で、最も激しい戦闘が行われたのは、黒門付近です。戦いは主として

銃撃戦でした。

そのため、黒門にも多くの銃弾が当たり、門にはその痕が無数に残りました。

幕末の上野戦争で、最も激しい戦闘が行われたのは、黒門付近です。戦いは主として

銃撃戦でした。

そのため、黒門にも多くの銃弾が当たり、門にはその痕が無数に残りました。

焼け残った黒門は明治40年(1907年)、東京都荒川区の円通寺に移築されました。円通寺には

彰義隊の墓所があり、黒門とともに幕末の歴史を今に伝えています。」

彰義隊の墓所があり、黒門とともに幕末の歴史を今に伝えています。」

円通寺に移築した黒門をネットから。

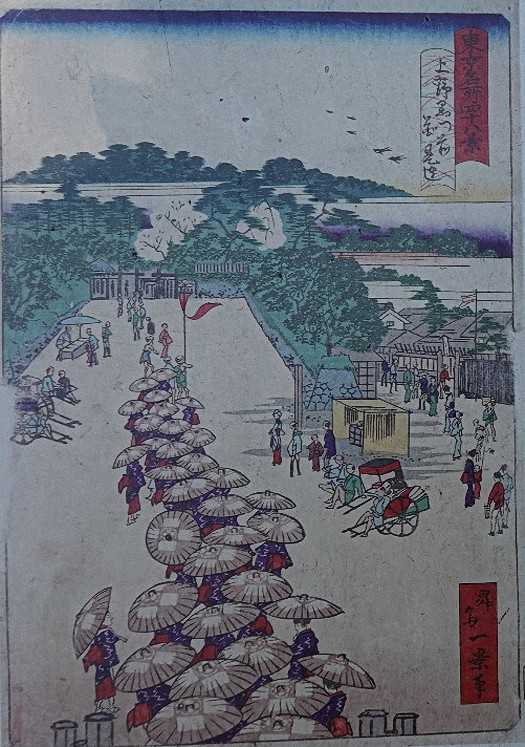

「 東京名所四十八景 」「 上野黒門前花見連 」

「 東京名所四十八景 」「 上野黒門前花見連 」

都立中央図書館特別文庫室所蔵

絵の前方に黒門の姿が解るのであった。

絵の前方に黒門の姿が解るのであった。

「 上野ミュージアムマップ 」

① 下町風俗資料館

② 上野の森美術館

③ 国立西洋美術館

④ 国立科学博物館

⑤ 東京国立博物館

⑥ 東京都美術館

⑦ 東京芸術大学美術館 他があると。

上野恩賜公園案内図 」。

案内図に近づいて。

「 蜀山人(しょくさんじん)の碑 」。

「蜀山人の碑

台東区上野公園四番

一めんの花は碁盤の

上野山 黒門前に

上野山 黒門前に

かかるしら雲 蜀山人

碑面には、大書してこの歌を刻む。ついで、蜀山人についての説明、碑建設のいきさつを、

細字で刻んでいる。歌の文字は蜀山人の自筆であるという。

細字で刻んでいる。歌の文字は蜀山人の自筆であるという。

蜀山人は姓を大田、名を覃、通称を直次郎といった。蜀山人はその号である。

南畝(なんぼ)・四方赤良(よものあから)など、別号多く、一般には大田南畝と呼ぶ。

幕臣であったが、狂文・狂歌を良くし、漢学・国学を学んで博識であった。江戸文人の典型と

いわれ、狂歌の分野では唐衣橘洲(からごろもきっしゅう)・朱楽管江(あけらかんこう)とともに、

三大家と評された。文政六年(一八二三)没。

南畝(なんぼ)・四方赤良(よものあから)など、別号多く、一般には大田南畝と呼ぶ。

幕臣であったが、狂文・狂歌を良くし、漢学・国学を学んで博識であった。江戸文人の典型と

いわれ、狂歌の分野では唐衣橘洲(からごろもきっしゅう)・朱楽管江(あけらかんこう)とともに、

三大家と評された。文政六年(一八二三)没。

江戸時代、上野は桜の名所であった。昭和十三年、寛永寺総門の黒門跡に、その桜と黒門を

詠み込む蜀山人の歌一首を刻み、碑が建てられた。郷上色豊かな建碑といっていい。

詠み込む蜀山人の歌一首を刻み、碑が建てられた。郷上色豊かな建碑といっていい。

平成四年十一月

台東区教育委員会」

多くの手形が並んでいた。

ネットで調べて見ると、 国民栄誉賞の人の手形 であると。

王貞治 。

「王 貞治(プロ野球)

ホームランの世界記録を達成、多くの人に夢を与え、又球界発展に貢献した。」

古賀政男 。

「故・古賀政男(作曲家)

昭和の歌謡曲を通して大衆に日本の心を語り続けた。」

長谷川一夫 。

「故・長谷川一夫(俳優)

戦前・戦後を通じてその演技は、多くの国民を魅了し、感激を与えた。」

石柱は全部で15。設置は上野観光連盟だが、財政的にひっ迫。

以降の12名の受賞石柱設置は宙に浮いているのだと。

「 国民栄誉賞 受賞者一覧

」👈リンク以降の12名の受賞石柱設置は宙に浮いているのだと。

上野公園前の交差点方向に歩くとあったのが

「 上野恩賜公園 」碑。

「 日本の都市公園100選 東京都立上野恩賜公園 」碑

右手にあったのが「 警視庁上野警察署 公園前交番 」。

そして前方にあった噴水。

横から。

噴水が、蛙の口から出ていた。この時は、円形の中心ではなく、手前に噴出されていた。

「カエルの噴水」と。

平成12年(2000年)3月完成。作者不明 と。

そして「黒門」跡を左に見て更に石段を上って行った。

「 旧町名由来案内

下町まちしるべ

旧上野恩賜公園

江戸時代の初期、この地は津軽、藤堂、堀家の屋敷であったが徳川三代将軍家光は天海僧正に

命じて寛永寺を建てさせた。寛永ニ年(一六ニ五年)のことである。その後大きな変化もなく

幕末を迎えるが慶応四年(一八六八年)の彰義隊と官軍の戦争により寛永寺が焼失、一面焼け

野原と化した。荒れ果てた姿のままであったが明治六年一月の太政官布告により公園に指定

されたことから公園地となった。

恩賜公園のいわれは、大正十三年に帝室御料地だったものを東京市へ下賜されたことに

ちなんでいる。その後規模・景観はもとより施設など我が国有数の都市型公園として

整備された。面積六十ニ万平方メートル余り。

上野公園生みの親がオランダ人医師のボードワン博士。病院建設予定地であった上野の山を見て、

その景観のよさから公園にすべきであることを政府に進言して実現したものである。」

そして「 西郷隆盛像 」。

「上野の西郷さん」は、身長370.1cm、胸囲256.7cm、足55.1cmという、大変大きくて

立派な像。明治23(1890)年に銅像建立の話が起こり、明治26(1893)年から銅像を建てる

ための募金運動が始まり、その寄付金によって銅像が制作され、明治31(1898)年12月18日に

除幕式が行なわれた とのこと。

明治維新の指導者である西郷隆盛は、明治10(1899)年の西南の役で、天皇や朝廷に敵対する

勢力である朝敵となり死亡しますが、5年後には許されて朝敵ではなくなった。

その後、明治22(1889)年には大日本帝国憲法発布に伴う大赦で復権している。

大赦の翌年という早いタイミングで銅像をつくる話が出ているのは、隆盛を慕う人がそれほど

多かったということ。なお、銅像建立の募金の際は、明治天皇も金一封を出していると。

西郷隆盛像は鹿児島県霧島市溝辺町の西郷公園や鹿児島市の像も有名で、それぞれ風格のある

雄姿を見せているのであった。

西郷隆盛像の銘板。

制作の経緯などが書いてある と。

「西郷隆盛君の偉功は、人の耳目にあれば、すべからく復、賛述すべし。前年勅により、

特に正三位を追贈さる。天恩優渥(情け深いこと)にして、衆感激せざる莫(な)し。

故に吉井友実同志と謀り、銅像を鋳して以て追慕の情を表す。朝旨(朝廷の意向)ありて、

金を賜りて費を佽(たす)け、資に捐(あた)ふ。此の挙に賛ずる者二万五千余人。

明治二十六年に起工し、三十年に至りて竣(おわ)る。乃ち、之を上野山王台に建て、

事の由を記し、以って後に伝ふ。」とネットから。

顔をズームして。

足元には 薩摩犬の「ツン 」が。

「 敬天愛人

西郷隆盛と銅像の由来 」 碑 。

「 西郷隆盛と銅像の由来

西郷隆盛は文政十年(一八ニ七年)十二月七日薩摩藩士として鹿児島加冶屋町に生まれた。

通称吉之助、南州はその号である。若くして、藩主島津斉彬に重用され、幕末内外多難の際、

大いに国事に奔走したが、これに関連して奄美大島に流されることニ回、元治元年(一八六四年)

許されて京都に上るや、朝廷の意を重んじて一旦は長州を敵としたが、後、木戸孝允と謀って

薩長連合を結成し、慶応三年(一八六七年)ついに王政復古の大業を成就、その後も官軍の

参謀として、大功を樹て、明治維新の基礎を確立した。

その間、高橋泥舟、勝海舟、山岡鉄舟等の請を容れて江戸城の無血開城を実現、江戸を戦火から

救ったことは余りにも有名である。

その後は故郷に退隠したが、明治四年(一八七一年)正月、三条実美以下新政府首脳の懇請を

受けて状上京、参議に昇任し、廃藩置県その他の近代国家建設のための主動的役割を果した。

然るに、明治六年六月いわゆる征韓論が閣議に上がるや断乎反対して、大使派遣による

平和的修好を主張し、その決定を見るに至ったが、後欧米出張から帰国し、内治優先論を

固執する岩倉具視、大久保利通等の反対に敗れて辞官帰郷、私学校を興して後進青年の育成に

努めた。明治十年ニ月当局者の謀に激した私学校生徒に擁せられて西南の役となり、

転戦七カ月余、ついに敗れて城山に自刃した。九月二十四日、享年五十一才。

そのため一時逆賊とされたが、明治二十ニ年ニ月、明治天皇の特旨により賊名を除かれ、

正三位を追贈された。

この銅像はこれに感激した隆盛の旧友、吉井友実が、同志と共に追慕の情を表わすべく建立を

計画したものであり、御下賜金のほか有志ニ万五千人の醵金を得て、明治二十六年起工、

同三十年竣工、我が国彫刻界の巨匠高村高雲の作である。

西郷隆盛の偉大な功業は、その心情たる敬天愛人の至誠没我な精神に発した愛と所産であり、

日本の代表的偉人として今なお、敬慕される所以は実にここに在るのである。」

そして「 摂政殿下大震災視察碑 」。

「大正十二年九月十五日 摂政殿下大震災ノ惨状御視察ニ際シ、畏クモ此地ヨリ御展望遊サレ

被害ノ情況ヲ聞召サル。越エテ七歳昭和五年三月二十四日 天皇陛下此ニ臨御アラセラレ

親シク街衢ノ復興ヲ曫ハセ給フ。乃テ石ヲ此處ニ樹テ以テ 聖恩ヲ不朽ニ傳ヘントス。」

裏面には「 昭和十年 東京市 」と。

上野山上での視察中に説明を聞く 摂政宮(後の昭和天皇) の写真をネットから。

皇太子(摂政宮)は、大正12年9月15日上野公園山王台に赴き、被災状況の説明を受けた。

写真に登場しているのは、左から摂政宮、永田秀次郎(東京市長)、湯浅倉平(警視総監)、

3名挟んで後藤新平(内務大臣)、2名挟んで福田雅太郎(関東戒厳司令官)。

「 河鍋暁斎の錦絵 」。

「 東京名所之内 上野山内一覧之図 明治期

日本で最初の博覧会、第1回勧業博覧会は上野公園で明治10年8月21日から11月23日にわたって

開かれました。開場式には明治天皇皇后両陛下が臨幸されました。陳列館は、東西本館の外、

美術館、機械館、農業館、園芸館の6館に分けられ、出品数8万4353点、出品者1万6000余人、

入場者は45万人を超えたといわれています。絵図は第2回の勧業博覧会(明治14年)のものとされ、

上野はこれ以後、明治期日本の国家的行事の開催常用地となり、博覧会や公式行事が繰り広げて

いきます。」

「 東都名所 上野東叡山 全図 江戸期

寛永寺の開基は「江戸城の艮(うしとら)すなわち東北の鬼門を守り、天下泰平の祈願所を」と

家康・秀忠・家光三代に信任の厚かった大僧正天海が家光に進言したことに始まります。

西の比叡山に対して、東の比叡山だから東叡山、寛永寺という寺号は当時の年号をとったもので、

家康・秀忠・家光三代に信任の厚かった大僧正天海が家光に進言したことに始まります。

西の比叡山に対して、東の比叡山だから東叡山、寛永寺という寺号は当時の年号をとったもので、

大変格式の高い寺院にしか認められないものでした。寛永寺は老中土井利勝を総奉行に、寛永元年

(1624)に起工、16年までに本地堂が竣工し、関東天台宗本山となりました。絵図からはその

壮厳なたたずまいと徳川の権勢をうかがい知ることができます。この寛永寺の創建によって、

壮厳なたたずまいと徳川の権勢をうかがい知ることができます。この寛永寺の創建によって、

上野は歴史的に重要な地として歩んでいくことになります。」

西郷隆盛像を振り返る。

「 Cafe KARMIA 」

上野公園の隠れ家サロン&カフェ。上野駅から徒歩3分 西郷さんのすぐ目の前。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.