PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

そして正面に見えて来たのが、時宗総本山である「清浄光寺(通称:遊行寺)」本堂

裏手にある「 長生院(ちょうしょういん) 」。

「 長生院 小栗判官墓所 」

「 堀田家 稲葉家 酒井家 墓碑 」案内板。

「 藤沢 市指定重要文化財(建造物)昭和四十一年(一九六六)一月十七日指定

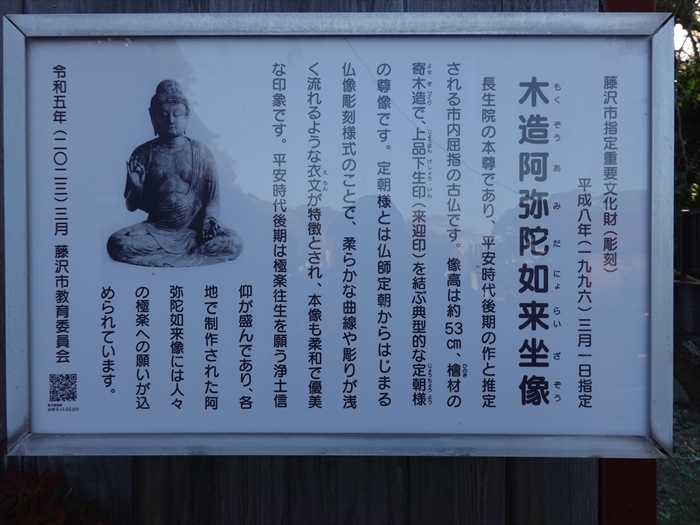

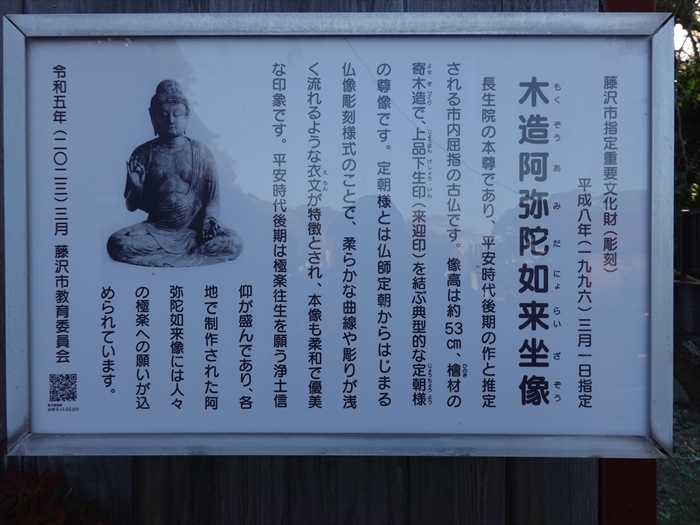

「 藤沢市指定重要文化財(彫刻)

平成八年(一九九六)三月一日指定

木造阿弥陀如来坐像

本尊:木造阿弥陀如来坐像

正面に「長生院」の「 寺務所 」。

そして「長生院」の「 本堂 」。

「 小栗堂 」に近づいて。

寺伝によれば正長元年(1428)頃に照手姫は太空(たいくう)上人の弟子となり、

剃髪受戒(ていはつじゅかい)をうけて長生尼と号しました。

永享元年(1429)に閻魔堂(えんまどう)のかたわらに草庵を結んでこの処に住まわれたことに

開山は太空上人であり、天正の頃に類焼し、元和年中に再興されています。

また年月不詳ですが、享和の頃に復興したといわれています。明治13年11月26日夜の大火に

よって類焼し直後に仮建築を行い、大正5年に本堂・庫裏を建築、大正12年9月の大震災には

後の山が崩れその土砂に圧倒され、庫裏は全壊、本堂は半壊の状態でした。

そして同15年2月5日に起工し同7月18日に竣工(しゅんこう)しています。

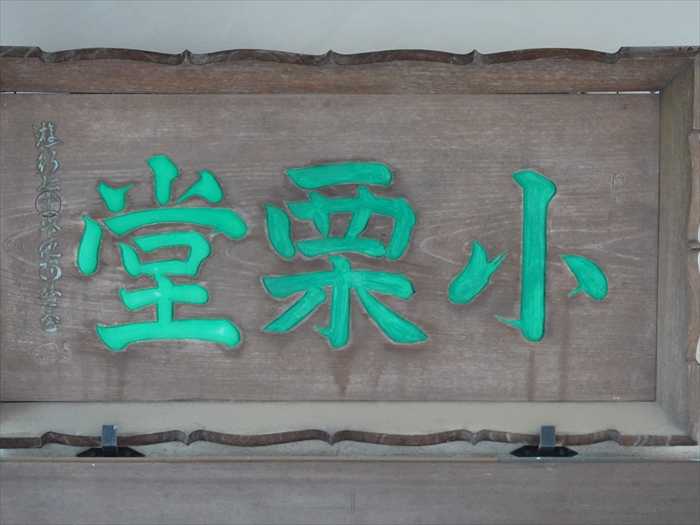

扁額「 小栗堂 」。

「内陣」。

応永29年(1422)常陸小栗の城主「判官満重」は足利持氏の攻めにより落城、その子「判官助重」

が家臣11人と三河に逃げ延びる途中にここ藤沢で横山太郎に毒殺されかけた時、妓女「照手」が

「判官助重」一行を逃がし「遊行上人」に助けられたことでゆかりが深い。

正長元年(1428)に照手姫は太空上人の弟子となり、剃髪受戒をうけて長生尼と号した。永享元年

(1429)に閻魔堂の傍らに「草庵」を結んでこの地に住まわれ閻魔堂を「長生院」と改称された。

浄瑠璃で名高い「小栗判官」は家名を再興し「照手」を妻にした。そのゆかりで「小栗堂」と

言われている。「助重」の死後に「照手」は長生尼として助重と家臣11人の墓を守り続けここ

「長生院」で余生を送った。現在の本堂は平成3年に落成したものだが、明治13年の大火、

大正12年の大震災で本堂・庫裏を幾たびか失い再興している。「本堂」裏手には「小栗判官」と

「照手姫」のお墓があり、一画には「小栗判官眼洗いの池」、その脇に名馬「鬼鹿毛の墓」までも

がある。

境内入口左の「 知恵地蔵菩薩像 」。

「 小栗判官 墓所入口 」案内に従って進む。

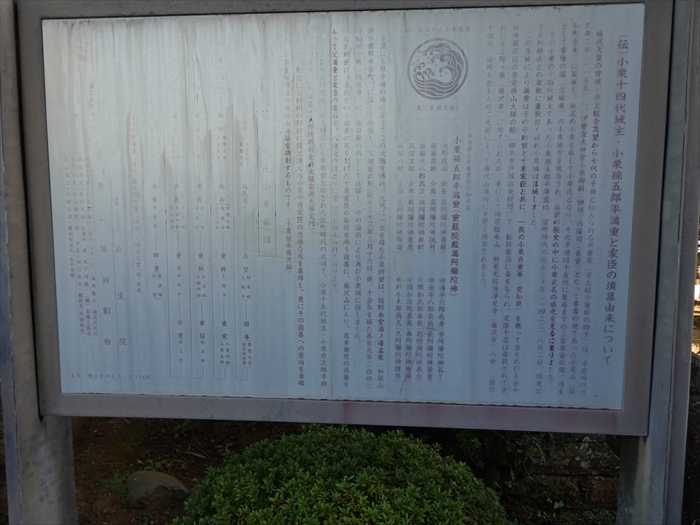

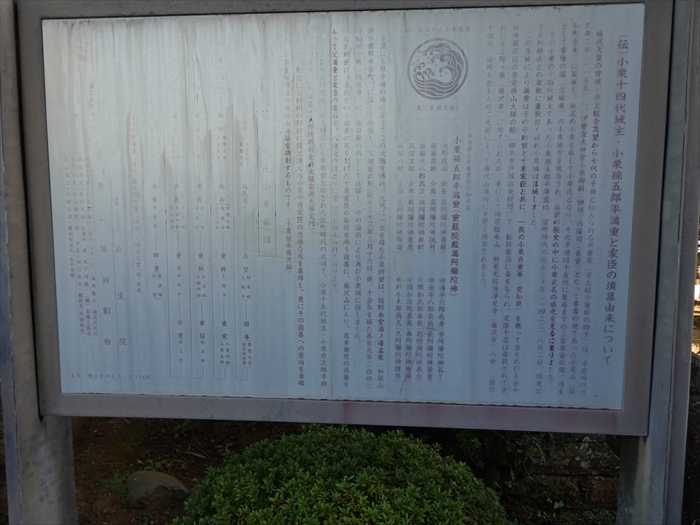

「 (伝)小栗十四代城主・小栗孫五郎平満重と家臣の墳墓由来について

桓武天皇の曾孫・平上総介高望から七代の子孫と伝えられる平重家(平上総介重幹の四子)は、

平安時代の久寿二年(一一五五)に、伊勢皇太宮小栗御厨(神領)の保司(長官)となって

要害の地であった小栗山(協和市宮本)に築城市、地名の小栗を称して小栗氏となり、その子孫は

十五代に至るまでの三百年余の間、領主として常陸国(茨城県)の小栗地方を統治され、盛衰の

歴史の中に小栗武名の威光を見るに至りました。

前方に大小の墓石が並んでいた。

「 (伝)小栗十四代城主 小栗朝重公と十勇家臣の墓 」案内柱。

更に墓碑に近づいて。

中央部の背高い 小栗判官満重の墓石 の両側には、それぞれ 5 基の石塔が並 び、

案内柱には「 (伝) 小栗十四代城主 小栗満重公と十勇家臣の墓 」と記されていた。

小栗判官満重の墓石 は 石造宝篋印塔型、 総高166.5㎝・火成岩製。

十勇家臣の墓 は石造宝篋印塔型の塔身部を丸石にした石造五輪塔(宝篋印塔様集積塔・火成岩製)

である。10塔のうち、1塔(総高83㎝)に「重阿弥

陀仏 応永21年7月13日(1414)」の

銘が入る。

右側の「 十勇家臣の墓 」。

左側の「 十勇家臣の墓 」。

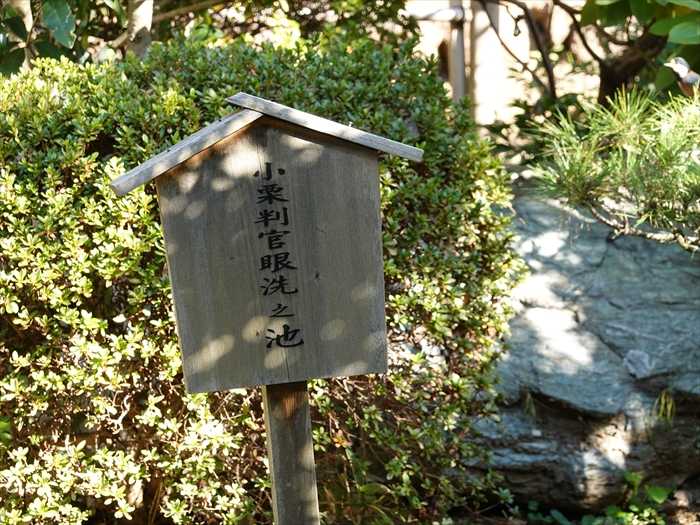

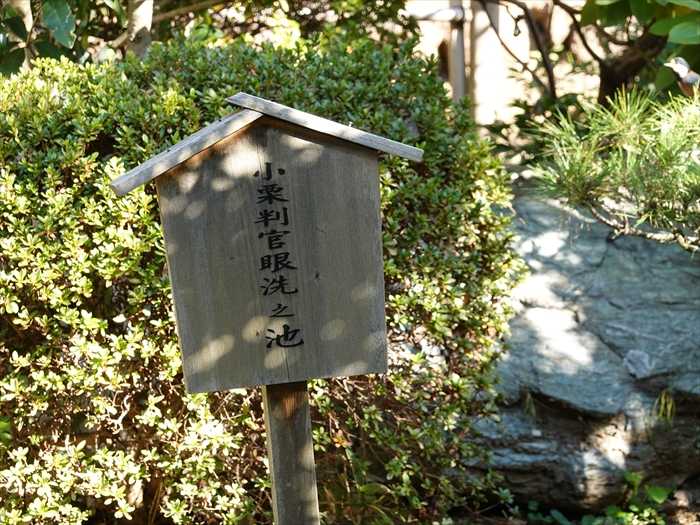

「 小栗判官眼洗之池 」案内板 。

「 小栗判官眼洗之池

小栗主従墳墓に向かい右側には「小栗判官眼洗之池」と銘記した案内板 が建っており、

透明度の高い清水を湛えた小池の中には観音菩が祀られてい た。

小池に纏わる逸話などは記されておらず、謂れなどについて は窺い知れないが、往古の

八徳池を再現したものなのか、あるいは小栗判官満重が十勇家臣の弔い・墓参の際、

悲涙に濡れた顔面を洗眼した池だったのか、あるいは息子の助重が父満重や十勇家臣の

墓参に際し、心身を清める禊の聖水 として使用した池であったのかなどと・・・・。

小栗判官 満重が八徳水と呼んでいた事が『小栗畧縁起』に記載されているとのこと。

その先の鯉の泳ぐ池にはネットが張られていた。

「小栗判官公並に十勇士の墓」 の後ろに見事なサルスベリ・百日紅の木が。

引き返して行くと 「 照手姫之墓 」。

照手姫の墓は石造宝篋印塔型の塔身部を丸石にした石造五輪塔(宝篋印塔様集積塔)、総高110㎝・

火成岩製である。

「 照手姫の墓 」案内板。

右に「 奉供養七観世音菩薩」像 。

「奉供養七観世音菩薩 彦七母 長五良内

女講中仁兵衛内 伊兵衛母 長右エ門内 特左エ門母 半左衛門母 妙林 新 五良内 七兵衛内」。

舟形光背付聖観音像を半肉彫した総高80㎝・安山岩製。

左に聖観音像を半肉彫した 月窓妙鏡禅定尼墓碑 (総高77㎝・安山岩製)

「銘 月窓 妙鏡禅定尼霊位 貞亨五戊辰歳四月廿六日」(1688)。

「 厄除地蔵尊

照手姫の五輪塔の墓石の前に佇む、照手姫が 建立した 3 体の厄除地蔵尊。

地蔵尊は、お釈迦様亡き後、この世の人々を救ってく れる仏様といわれ、道中安全の祈願の

ために詣でる人たちで賑わうという。照手姫自らが遭遇した道中での災難などの厄除祈願の

ために建立されたのかもしれないと。」

三躯とも火成岩製、総高・中央163㎝・左側157㎝・西側143㎝。

右側1躯の手には穴が空けられ何かを差し込んでいた様子もうかがえるのであった。

「 名馬 鬼鹿毛(おにかげ)之墓 」。

小栗主従墳墓の脇には、満重が酒宴で難を逃れるために騎乗した「名馬 鬼鹿毛之墓」が。

石造角柱型、総高104㎝・花崗岩製である。

馬頭観世音菩薩を配し銘文は「宝暦五乙亥歳七月廿四日(1755)為馬神祭祠 藤澤道場」

とある。馬を供養した慰霊塔は、遊行十四代太空応永23年(1416)に建立した国指定史跡

「藤沢敵御方供養塔」(怨親平等碑)が遊行寺境内

にあり、順次往生を謳う畜類供養との

関連性も見いだせるのだと。

「 長生院 歴代和尚の墓 」。

無縫塔には「 長生院 小栗堂 歴代和尚之墓 」と。

「長生院 歴代和尚の墓」から「 遊行寺 歴代上人の墓 」を見る。

「 本堂 」、「 回向堂 」を墓地側から見る。

「 回向堂 」をズームして。

「宗祖一遍上人御入滅七百年記念」碑。

長生院小栗堂本堂再建寄進者御芳名が。

「長生院」を後にして、墓地の中の通路を「回向堂」に向って進む。

正面に「 回向堂 」。

振り返ると、一段高い場所に「長生院」の「小栗堂」が見えた。

そして「 歴代上人御廟所 」を訪ねた。

「 歴代上人御廟所 長生院 小栗判官墓所 」。

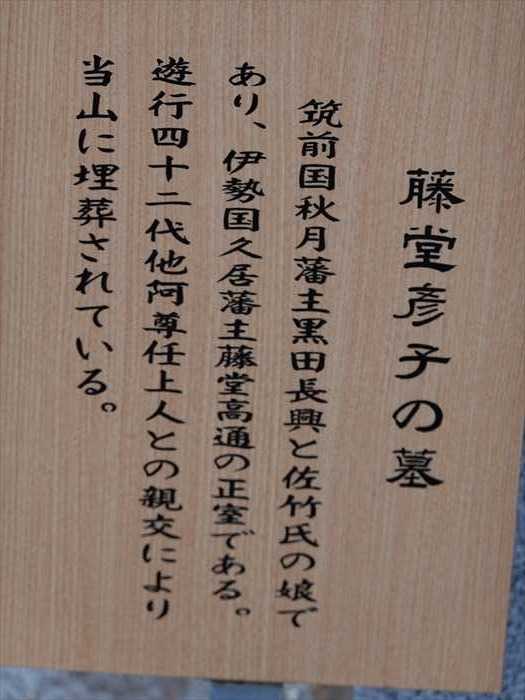

手前にあったのが 「 藤堂彦子の墓 」。

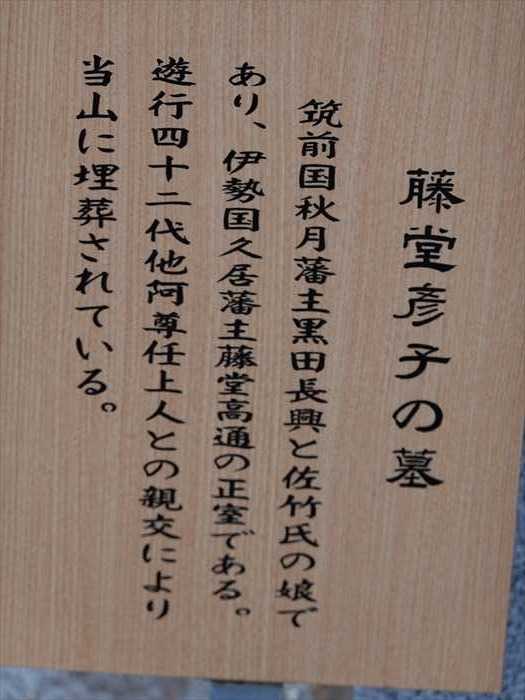

「 藤堂彦子の墓

筑前国秋月藩主黒田長興と佐竹氏の娘であり、伊勢国久居藩主藤堂高通の正室である。

遊行四十二代他阿尊任上人との親交により、当山に埋葬されている。」

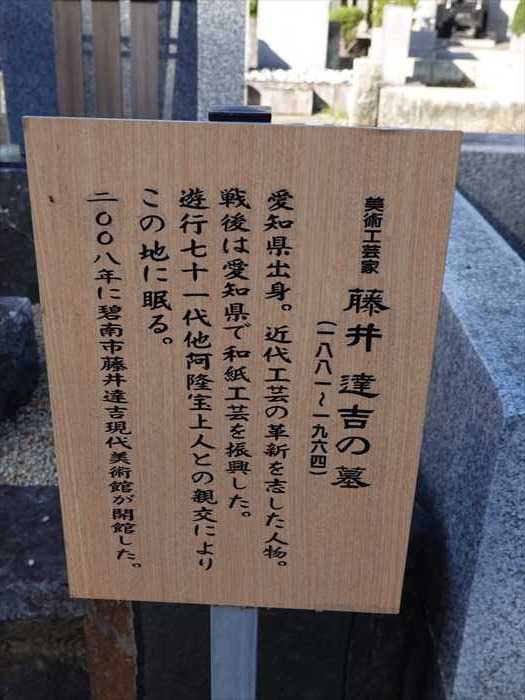

こちらは「 美術工芸家 藤井 達吉の墓 一八八一~一九六四 」。

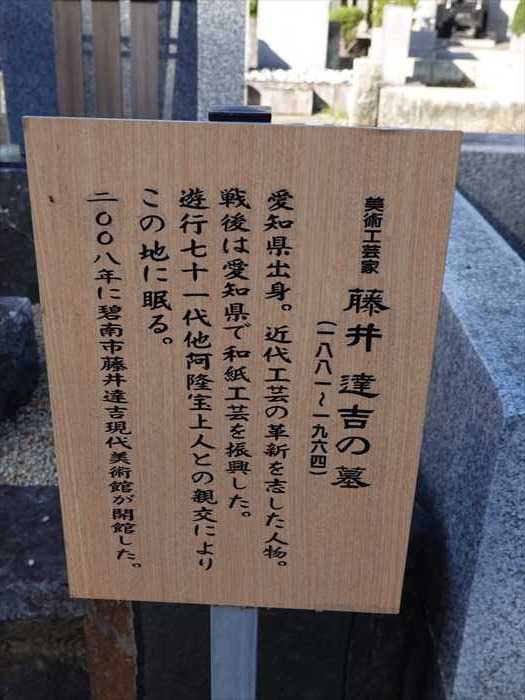

「 美術工芸家 藤井 達吉の墓 一八八一~一九六四

愛知県出身。近代工芸の革新を志した人物。戦後は愛知県で和紙工芸を振興した。

遊行七十一代他阿隆宝上人との親交によりこの地に眠る。

ニ〇〇八年に碧南市藤井達吉現代美術館が開館した。」

そして 中央正面に當山開祖塔 、 左右に歴代上人の墓塔 が。

ほとんどのものが「 無縫塔(むほうとう) 」で、 それが整然と並んでいた。

「無縫塔は、主に僧侶の墓塔として使われる石塔(仏塔)。塔身が卵形という特徴があり、

別に「 卵塔 」とも呼ばれる。また、 墓場のことを「卵塔場」 ともいう。

また関東に入った大蔵系石工の活躍、技術の進歩、大陸から入った禅宗を含む鎌倉新仏教の台頭

などによって、複雑な形を持った新たな形式が数多く登場した。平安期からの五輪塔をはじめ、

鎌倉期には宝篋印塔、板碑、狛犬などが新たに造られるようになった。 無縫塔も、 鎌倉期に

禅宗とともに大陸宋から伝わった形式 で、現存例は中国にもある。当初は宋風形式ということで

高僧、特に開山僧の墓塔として使われた。 近世期以後は宗派を超えて利用されるようになり、

また僧侶以外の人の墓塔としても使われた。

現在でも寺 院の墓地に卵塔が並んでいたら、ほぼ歴代住持の墓である。 」

「 當山開祖塔 」。

「 歴代上人 」の 無縫塔 が並ぶ(右側)。

「 歴代上人 」の 無縫塔 が並ぶ(左側)。

新しい無縫塔が2基。

遊行七十三代 他阿上人 一雲大和尚 。

遊行七十四代 他阿上人 真円大和尚

因みに 現在の上人 は、 遊行七十五代 一浄大和尚 とのこと。

よって、この無縫塔は先代のもの。

遊行七十一代 他阿上人 隆寶大和尚(右) 。

遊行七十二代 他阿上人 一心大和尚(右) 。

他阿真教(たあしんきょう)上人は鎌倉時代の浄土僧で、一遍上人を初祖とする時宗の

二代目の上人ですが、一遍上人没後、彼により教団が形成されたため、実質上の時宗開祖と

されているのだと。

そして「歴代上人御廟所」から 石名坂環境事業所の煙突越しに富士山 を見る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

裏手にある「 長生院(ちょうしょういん) 」。

「 長生院 小栗判官墓所 」

「 堀田家 稲葉家 酒井家 墓碑 」案内板。

「 藤沢 市指定重要文化財(建造物)昭和四十一年(一九六六)一月十七日指定

板碑とは卒塔婆の一種で、鎌倉時代から安土挑山時代頃にかけて主に関東

地方を中心として

盛んに造立されました。長生院の本堂に安置されている板碑 は、延文元年(一三五六)の銘がある

板碑(全長110cm)と、永和三年(一三七七)の銘 がある板碑(全長94cm下部欠失)のニ基があり、

いずれも南北朝時代のもの で、緑泥片岩製の武蔵型板碑と呼ばれるものです。江戸時代末期に

時宗総本 山清浄光寺(遊行寺)の境内から発掘されました。

盛んに造立されました。長生院の本堂に安置されている板碑 は、延文元年(一三五六)の銘がある

板碑(全長110cm)と、永和三年(一三七七)の銘 がある板碑(全長94cm下部欠失)のニ基があり、

いずれも南北朝時代のもの で、緑泥片岩製の武蔵型板碑と呼ばれるものです。江戸時代末期に

時宗総本 山清浄光寺(遊行寺)の境内から発掘されました。

時宗板碑は「南無阿弥陀佛」の名号を刻みつけたものが多く、揩書体のものと

行・草書体の

ニ系統がみられますが、こちらの二基は揩書体で刻まれています。

令和五年(二〇二三)三月 藤沢市教育委員会 。」ニ系統がみられますが、こちらの二基は揩書体で刻まれています。

「 藤沢市指定重要文化財(彫刻)

平成八年(一九九六)三月一日指定

木造阿弥陀如来坐像

長生院の本尊であり、平安時代後期の作と推定される市内屈指の古仏です。像高は約53cm、

檜材の寄木造で、上品下生印(来迎印)を結ぶ典型的な定朝様の尊像です。

定朝様とは仏師定朝からはじまる仏像彫刻様式のことで、柔らかな曲線や彫りが浅く流れるような

衣文(えもん)が特徴とされ、本像も柔和で優美な印象です。平安時代後期は極楽往生を願う

浄土信仰が盛んであり、各地で制作された阿弥陀如来像には人々の極楽への願いが込められ

ています。

檜材の寄木造で、上品下生印(来迎印)を結ぶ典型的な定朝様の尊像です。

定朝様とは仏師定朝からはじまる仏像彫刻様式のことで、柔らかな曲線や彫りが浅く流れるような

衣文(えもん)が特徴とされ、本像も柔和で優美な印象です。平安時代後期は極楽往生を願う

浄土信仰が盛んであり、各地で制作された阿弥陀如来像には人々の極楽への願いが込められ

ています。

令和五年(二〇ニ三)三月 藤沢市教育委員会」

本尊:木造阿弥陀如来坐像

「平成8年(1996)3月1日・指定。

像高52.5cm、臂張:30.7cm、膝奥28.3cm、頭長18.8cm、膝張40.0cm、腹厚16.3cm、

檜材寄木造、彫眼/長生院の本尊。

像高52.5cm、臂張:30.7cm、膝奥28.3cm、頭長18.8cm、膝張40.0cm、腹厚16.3cm、

檜材寄木造、彫眼/長生院の本尊。

螺髪は彫出、木寄せは、頭と躰を共木で造り、首で割り矧ぎ、更に前後に割り矧いでいます。

頭部や面部は丸みを帯び、面相は穏やか、体部はゆったりとしていますが胸は薄く

衣文の彫りは浅く整えられています、定朝様の作風が窺われ、平安後期、12世紀の作と

推定される市内屈指の古仏です。」とネットから。

正面に「長生院」の「 寺務所 」。

そして「長生院」の「 本堂 」。

「 小栗堂 」に近づいて。

寺伝によれば正長元年(1428)頃に照手姫は太空(たいくう)上人の弟子となり、

剃髪受戒(ていはつじゅかい)をうけて長生尼と号しました。

永享元年(1429)に閻魔堂(えんまどう)のかたわらに草庵を結んでこの処に住まわれたことに

開山は太空上人であり、天正の頃に類焼し、元和年中に再興されています。

また年月不詳ですが、享和の頃に復興したといわれています。明治13年11月26日夜の大火に

よって類焼し直後に仮建築を行い、大正5年に本堂・庫裏を建築、大正12年9月の大震災には

後の山が崩れその土砂に圧倒され、庫裏は全壊、本堂は半壊の状態でした。

そして同15年2月5日に起工し同7月18日に竣工(しゅんこう)しています。

扁額「 小栗堂 」。

「内陣」。

応永29年(1422)常陸小栗の城主「判官満重」は足利持氏の攻めにより落城、その子「判官助重」

が家臣11人と三河に逃げ延びる途中にここ藤沢で横山太郎に毒殺されかけた時、妓女「照手」が

「判官助重」一行を逃がし「遊行上人」に助けられたことでゆかりが深い。

正長元年(1428)に照手姫は太空上人の弟子となり、剃髪受戒をうけて長生尼と号した。永享元年

(1429)に閻魔堂の傍らに「草庵」を結んでこの地に住まわれ閻魔堂を「長生院」と改称された。

浄瑠璃で名高い「小栗判官」は家名を再興し「照手」を妻にした。そのゆかりで「小栗堂」と

言われている。「助重」の死後に「照手」は長生尼として助重と家臣11人の墓を守り続けここ

「長生院」で余生を送った。現在の本堂は平成3年に落成したものだが、明治13年の大火、

大正12年の大震災で本堂・庫裏を幾たびか失い再興している。「本堂」裏手には「小栗判官」と

「照手姫」のお墓があり、一画には「小栗判官眼洗いの池」、その脇に名馬「鬼鹿毛の墓」までも

がある。

境内入口左の「 知恵地蔵菩薩像 」。

「 小栗判官 墓所入口 」案内に従って進む。

「 (伝)小栗十四代城主・小栗孫五郎平満重と家臣の墳墓由来について

桓武天皇の曾孫・平上総介高望から七代の子孫と伝えられる平重家(平上総介重幹の四子)は、

平安時代の久寿二年(一一五五)に、伊勢皇太宮小栗御厨(神領)の保司(長官)となって

要害の地であった小栗山(協和市宮本)に築城市、地名の小栗を称して小栗氏となり、その子孫は

十五代に至るまでの三百年余の間、領主として常陸国(茨城県)の小栗地方を統治され、盛衰の

歴史の中に小栗武名の威光を見るに至りました。

その小栗の十四代城主であった小栗孫五郎平満重は、室町時代の応永三十年(一四二三)

八月二日、関東公方 足利持氏との激戦に奮闘拙く敗れ、小栗城は落城しました。

八月二日、関東公方 足利持氏との激戦に奮闘拙く敗れ、小栗城は落城しました。

この落城により満重はその子助重と十勇家臣とともに、一族の小栗貞重等(愛知県)を頼って

落ち延びる途中相州藤沢辺の悪党横山大膳の館(横浜市戸塚区東俣野)で歓待宴酒に毒をもられ、

家臣十名は毒殺されて哀れにも上野が原(藤沢市)に捨てられたが、幸いにして時宗総本山・

無量光院清浄光寺(藤沢市)八世(遊行十四代)他阿太空上人のご光配によって藤沢山境内に

手厚く埋葬されました。

落ち延びる途中相州藤沢辺の悪党横山大膳の館(横浜市戸塚区東俣野)で歓待宴酒に毒をもられ、

家臣十名は毒殺されて哀れにも上野が原(藤沢市)に捨てられたが、幸いにして時宗総本山・

無量光院清浄光寺(藤沢市)八世(遊行十四代)他阿太空上人のご光配によって藤沢山境内に

手厚く埋葬されました。

幸運にも照手姫の助によってこの大難を逃れ、九死に一生を得た小栗助重は、熊野本宮湯の

峰温泉(和歌山県東牟婁郡本宮町)に浴して快復し、父満重の死(応永三十三年三月十六日)後、

十余年を経た嘉吉元年(一四四一年)の結城合戦(結城市)に、幕府軍の将として活躍し、

その論功により再び小栗領に復しました。

峰温泉(和歌山県東牟婁郡本宮町)に浴して快復し、父満重の死(応永三十三年三月十六日)後、

十余年を経た嘉吉元年(一四四一年)の結城合戦(結城市)に、幕府軍の将として活躍し、

その論功により再び小栗領に復しました。

なお助重は、毒殺という非業の死を遂げた十勇家臣の菩提を弔う追善に、藤沢山に入り、追孝行

謝恩をもって父満重と家臣の墓石を、八徳池のほとりに営んだと伝えられています。

謝恩をもって父満重と家臣の墓石を、八徳池のほとりに営んだと伝えられています。

またこの施主助重が、世上有名な小栗判官と称された室町時代の武将で、小栗十五代城主・

小栗助重であります(御戒名・天照院殿前金井太陽宗源大禅定門)。

小栗助重であります(御戒名・天照院殿前金井太陽宗源大禅定門)。

ここに、無念にも相州の野辺に露と消えた小栗十勇家臣の悲惨な死を哀悼し、さらにその追善への

意を表して、小栗主従墳墓の概略由来等を顕彰するものです(小栗伝承藤沢編)」。

意を表して、小栗主従墳墓の概略由来等を顕彰するものです(小栗伝承藤沢編)」。

前方に大小の墓石が並んでいた。

「 (伝)小栗十四代城主 小栗朝重公と十勇家臣の墓 」案内柱。

「 小栗判官公並に十勇士之墓

」案内板。

更に墓碑に近づいて。

中央部の背高い 小栗判官満重の墓石 の両側には、それぞれ 5 基の石塔が並 び、

案内柱には「 (伝) 小栗十四代城主 小栗満重公と十勇家臣の墓 」と記されていた。

小栗判官満重の墓石 は 石造宝篋印塔型、 総高166.5㎝・火成岩製。

十勇家臣の墓 は石造宝篋印塔型の塔身部を丸石にした石造五輪塔(宝篋印塔様集積塔・火成岩製)

である。10塔のうち、1塔(総高83㎝)に「重阿弥

陀仏 応永21年7月13日(1414)」の

銘が入る。

右側の「 十勇家臣の墓 」。

左側の「 十勇家臣の墓 」。

「 小栗判官眼洗之池 」案内板 。

「 小栗判官眼洗之池

小栗主従墳墓に向かい右側には「小栗判官眼洗之池」と銘記した案内板 が建っており、

透明度の高い清水を湛えた小池の中には観音菩が祀られてい た。

小池に纏わる逸話などは記されておらず、謂れなどについて は窺い知れないが、往古の

八徳池を再現したものなのか、あるいは小栗判官満重が十勇家臣の弔い・墓参の際、

悲涙に濡れた顔面を洗眼した池だったのか、あるいは息子の助重が父満重や十勇家臣の

墓参に際し、心身を清める禊の聖水 として使用した池であったのかなどと・・・・。

小栗判官 満重が八徳水と呼んでいた事が『小栗畧縁起』に記載されているとのこと。

その先の鯉の泳ぐ池にはネットが張られていた。

「小栗判官公並に十勇士の墓」 の後ろに見事なサルスベリ・百日紅の木が。

引き返して行くと 「 照手姫之墓 」。

照手姫の墓は石造宝篋印塔型の塔身部を丸石にした石造五輪塔(宝篋印塔様集積塔)、総高110㎝・

火成岩製である。

「 照手姫の墓 」案内板。

右に「 奉供養七観世音菩薩」像 。

「奉供養七観世音菩薩 彦七母 長五良内

女講中仁兵衛内 伊兵衛母 長右エ門内 特左エ門母 半左衛門母 妙林 新 五良内 七兵衛内」。

舟形光背付聖観音像を半肉彫した総高80㎝・安山岩製。

左に聖観音像を半肉彫した 月窓妙鏡禅定尼墓碑 (総高77㎝・安山岩製)

「銘 月窓 妙鏡禅定尼霊位 貞亨五戊辰歳四月廿六日」(1688)。

「 厄除地蔵尊

照手姫の五輪塔の墓石の前に佇む、照手姫が 建立した 3 体の厄除地蔵尊。

地蔵尊は、お釈迦様亡き後、この世の人々を救ってく れる仏様といわれ、道中安全の祈願の

ために詣でる人たちで賑わうという。照手姫自らが遭遇した道中での災難などの厄除祈願の

ために建立されたのかもしれないと。」

三躯とも火成岩製、総高・中央163㎝・左側157㎝・西側143㎝。

右側1躯の手には穴が空けられ何かを差し込んでいた様子もうかがえるのであった。

「 名馬 鬼鹿毛(おにかげ)之墓 」。

小栗主従墳墓の脇には、満重が酒宴で難を逃れるために騎乗した「名馬 鬼鹿毛之墓」が。

石造角柱型、総高104㎝・花崗岩製である。

馬頭観世音菩薩を配し銘文は「宝暦五乙亥歳七月廿四日(1755)為馬神祭祠 藤澤道場」

とある。馬を供養した慰霊塔は、遊行十四代太空応永23年(1416)に建立した国指定史跡

「藤沢敵御方供養塔」(怨親平等碑)が遊行寺境内

にあり、順次往生を謳う畜類供養との

関連性も見いだせるのだと。

「 長生院 歴代和尚の墓 」。

無縫塔には「 長生院 小栗堂 歴代和尚之墓 」と。

「長生院 歴代和尚の墓」から「 遊行寺 歴代上人の墓 」を見る。

「 本堂 」、「 回向堂 」を墓地側から見る。

「 回向堂 」をズームして。

「宗祖一遍上人御入滅七百年記念」碑。

長生院小栗堂本堂再建寄進者御芳名が。

「長生院」を後にして、墓地の中の通路を「回向堂」に向って進む。

正面に「 回向堂 」。

振り返ると、一段高い場所に「長生院」の「小栗堂」が見えた。

そして「 歴代上人御廟所 」を訪ねた。

「 歴代上人御廟所 長生院 小栗判官墓所 」。

手前にあったのが 「 藤堂彦子の墓 」。

「 藤堂彦子の墓

筑前国秋月藩主黒田長興と佐竹氏の娘であり、伊勢国久居藩主藤堂高通の正室である。

遊行四十二代他阿尊任上人との親交により、当山に埋葬されている。」

こちらは「 美術工芸家 藤井 達吉の墓 一八八一~一九六四 」。

「 美術工芸家 藤井 達吉の墓 一八八一~一九六四

愛知県出身。近代工芸の革新を志した人物。戦後は愛知県で和紙工芸を振興した。

遊行七十一代他阿隆宝上人との親交によりこの地に眠る。

ニ〇〇八年に碧南市藤井達吉現代美術館が開館した。」

そして 中央正面に當山開祖塔 、 左右に歴代上人の墓塔 が。

ほとんどのものが「 無縫塔(むほうとう) 」で、 それが整然と並んでいた。

「無縫塔は、主に僧侶の墓塔として使われる石塔(仏塔)。塔身が卵形という特徴があり、

別に「 卵塔 」とも呼ばれる。また、 墓場のことを「卵塔場」 ともいう。

形式としては二種類あり、一つは基礎の上に請花をのせ、その上に丸みをおびた長い卵形の

塔身をのせるものである。もう一つは、基礎の上に六角または八角の竿と呼ばれる台座の上に

中台、請花、卵形塔身がのる。卵形塔身は前者のほうが長く、後者は低い。基礎の下には脚、

返花座(かえりばなざ)が据えられることが多い。また、竿、中台、請花には格座間などの

総力が施されている場合がある。卵形塔身は、時代によって形が微妙に変化する。なお、この

卵形塔身に縫い目がない(一つの石だけで構成されている)ことから無縫塔の名がある 。

中世期の石塔は、それまでのもろい凝灰岩から硬質の花崗岩や安山岩の利用といった材質の変化、塔身をのせるものである。もう一つは、基礎の上に六角または八角の竿と呼ばれる台座の上に

中台、請花、卵形塔身がのる。卵形塔身は前者のほうが長く、後者は低い。基礎の下には脚、

返花座(かえりばなざ)が据えられることが多い。また、竿、中台、請花には格座間などの

総力が施されている場合がある。卵形塔身は、時代によって形が微妙に変化する。なお、この

卵形塔身に縫い目がない(一つの石だけで構成されている)ことから無縫塔の名がある 。

また関東に入った大蔵系石工の活躍、技術の進歩、大陸から入った禅宗を含む鎌倉新仏教の台頭

などによって、複雑な形を持った新たな形式が数多く登場した。平安期からの五輪塔をはじめ、

鎌倉期には宝篋印塔、板碑、狛犬などが新たに造られるようになった。 無縫塔も、 鎌倉期に

禅宗とともに大陸宋から伝わった形式 で、現存例は中国にもある。当初は宋風形式ということで

高僧、特に開山僧の墓塔として使われた。 近世期以後は宗派を超えて利用されるようになり、

また僧侶以外の人の墓塔としても使われた。

現在でも寺 院の墓地に卵塔が並んでいたら、ほぼ歴代住持の墓である。 」

「 當山開祖塔 」。

「 歴代上人 」の 無縫塔 が並ぶ(右側)。

この独特の卵型のデザインは、仏教の「宇宙の根源は無念無想」の考えからきていると言われて

いる。すべてをつなぎ合わせると最終的には卵のような形になるとの仏教の思想を、お墓で

再現したとの説が有力とのこと。

また、五輪塔の「空輪」の部分を細長くデザインしたものという説もあるようだ。 いる。すべてをつなぎ合わせると最終的には卵のような形になるとの仏教の思想を、お墓で

再現したとの説が有力とのこと。

「 歴代上人 」の 無縫塔 が並ぶ(左側)。

新しい無縫塔が2基。

遊行七十三代 他阿上人 一雲大和尚 。

遊行七十四代 他阿上人 真円大和尚

因みに 現在の上人 は、 遊行七十五代 一浄大和尚 とのこと。

よって、この無縫塔は先代のもの。

遊行七十一代 他阿上人 隆寶大和尚(右) 。

遊行七十二代 他阿上人 一心大和尚(右) 。

他阿真教(たあしんきょう)上人は鎌倉時代の浄土僧で、一遍上人を初祖とする時宗の

二代目の上人ですが、一遍上人没後、彼により教団が形成されたため、実質上の時宗開祖と

されているのだと。

そして「歴代上人御廟所」から 石名坂環境事業所の煙突越しに富士山 を見る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.