PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2週連続で岡山県立…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

今日のブログに前回訪ねた時と重複する場所が多数あります。

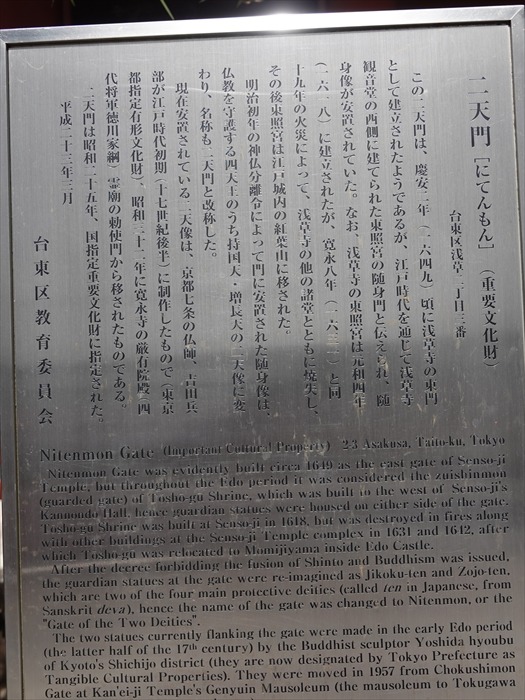

浅草寺本堂の東に建つ朱塗りの鮮やかな「二天門」 。当初は、境内にあった東照宮の随身門として

建てられたと伝えられている。随身門とは、神社を守護する神さまを配置した門のこと。

当時は、神道の神さまである豊岩間戸命(とよいわまどのみこと)と櫛岩間戸命(くしいわまどの

みこと)の守護神像が左右に祀られていた。

しかし、1868年(明治元年)に明治政府が発令した神仏分離令により、仏教寺院である浅草寺

には、この2柱の神さまの像を祀ることができなくなった。そこで、浅草寺はこの2柱の像

鎌倉の鶴岡八幡宮にあった仏教の守護神である広目天

(こうもくてん)と持国天 (じこくてん)の像を二天門に安置 。これに伴い、 正式名称が

随身門から二天門に変更 された と。

その後、第二次世界大戦により2柱の像は焼失。 現在は、上野の寛永寺(かんえいじ)の四代将軍

徳川家綱霊廟にあった持国天と増長天(ぞうちょうてん)の像 が祀られている。

持国天と増長天は、四天王と呼ばれる仏さまとして知られているが、四天王は仏教の守護神である

ことから武装した姿。どちらも、鎌倉時代以降に流行した複数の木材を組み合わせる技法

「寄木造」により造られているとのこと。

「 現在地 」 はここ。

「二天門」を潜り、 「二天門前」交差点、その先の「隅田川」方向 を見る。

そして再び 「二天門」を境外 から。

本瓦葺 切妻造り木造朱塗り八脚門。

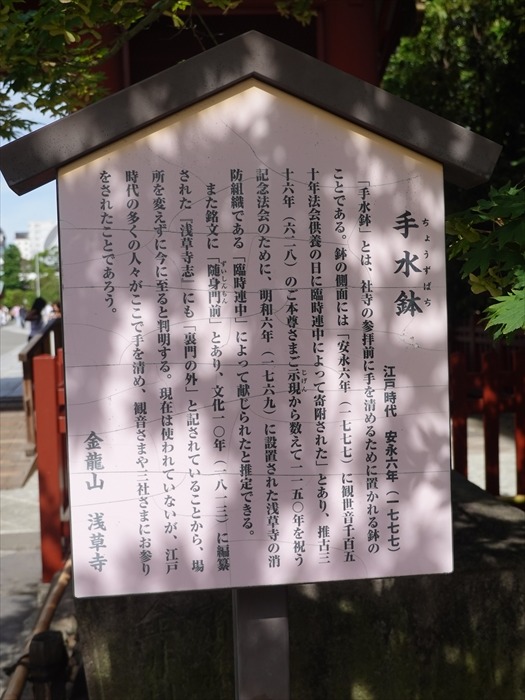

「二天門」前の右側にあったのが歴史のある「 手水鉢 」。

近づいて。

正面から。

「 手水鉢

「手水鉢」とは、社寺の参拝前に手を清めるために置かれる鉢のことである。鉢の側面には

「安永六年(一七七七)に観世音千百五十年法会供養の日に臨時連中によって寄附された」あり、

推古三十六年(六二八)のご本尊さまご示現から数えて一一五〇年を祝う記念法会のために

明和六年(一七六九)に設置れた浅草寺の消防組織である「臨時連中」によて献じられたと

推定できる。

「裏門の外」と記されていることから、場所を変えずに今に至ると判明する。現在は使われて

いないが、江戸時代の多くの人々がここで手を清め、観音さまや三社さまにお参りをされた

ことであろう。」

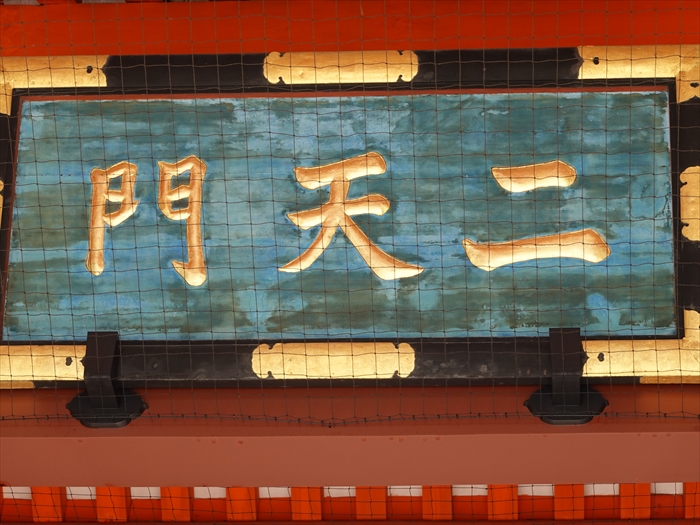

扁額「 二天門 」。

「 増長天 」。

増長天は、右手に法具を掲げ、左手は腰にあてる。

「 持国天 」。

持国天は、増長天と対称的な姿勢を取り、左手を上げて密教法具を持ち、右手を腰にあてる

姿勢を取る。

いずれも江戸時代前期・吉田兵部藤房作・都重宝。

元来は全身に華やかな彩色が施されており、今でも顔や鎧(よろい)に古来の鮮やかさが残されて

いる。どちらも「寄木造(よせぎづくり)」という、鎌倉時代以降に流行した複数の木材を

組み合わせる技術で造られている。

台東区浅草二丁目三番

浅草寺観音堂の西側に建てられた東照宮の随身門と伝えられ、随身像が安置されていた。なお、

浅草寺の東照宮は元和四年(一六・八)に建立されたが、寛永八年(一六三一)と同十九年の火災に

よって、浅草寺の他の諸堂とともに焼失し、その後東照宮は江戸城内の紅葉山に移された。

増長天の二天像に変わり、名称も、二天門と改称した。

したもので(東京都指定有形文化財)、昭和三十二年に寛永寺の厳有院殿(四代将軍徳川家綱)霊廟の

勅使門から移されたものである。

平成二十三年三月

そして「 浅草神社 」入口まで戻る。

「 石鳥居

神社において神域と人間が住む俗界の境界を表し、境内への入口を示すもの。

この鳥居は「 神明鳥居 」と呼ばれる形で、 明治18年9月に建立 されたもの。

その傍らの「 社号標石 」は、 神宮大宮佐佐木行忠候に揮毫 された。」

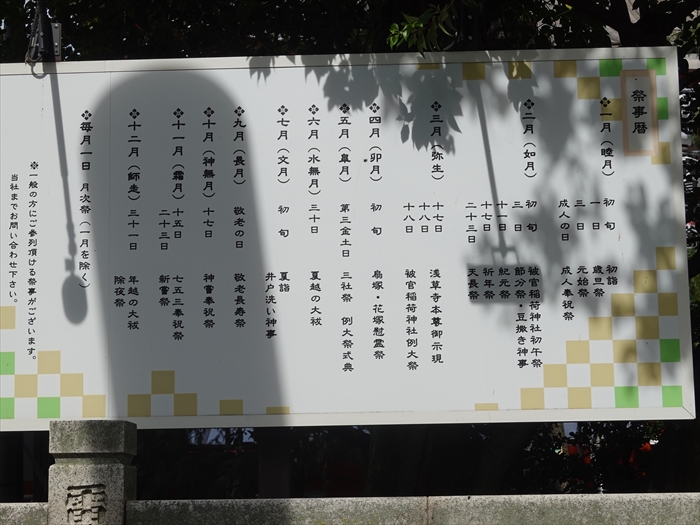

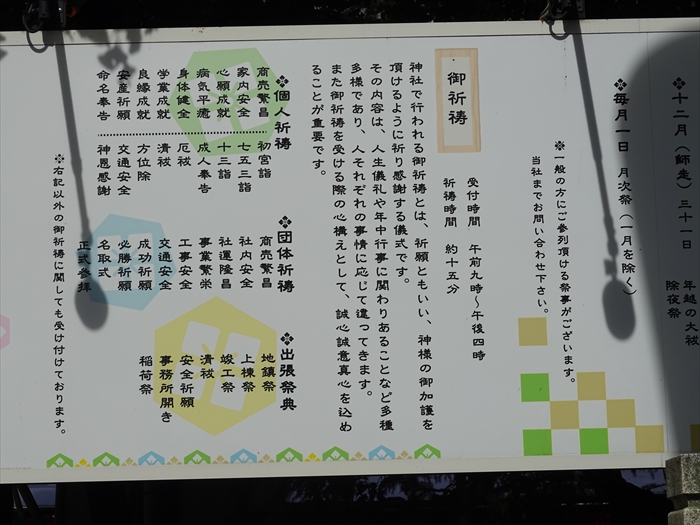

「 祭事歴 」👈️リンク

「 御祈祷 」👈️リンク

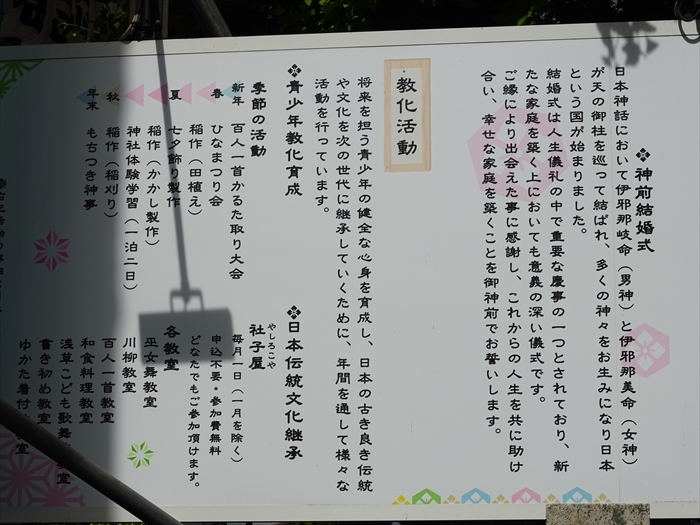

「 教化活動 」👈️リンク

「 浅草神社 」の石鳥居を潜り境内へ。

正面に 拝殿 。

「 配置案内図 」。

鳥居をくぐり、本殿へ向かう参道から右手をみると、庭のようになっている一角に 様々な

石碑群

があった。

その中にいらっしゃるのが「 夫婦狛犬

」。お参りに来られる方の喧噪から少し離れた場所に

あるので、狛犬好きの先輩たちからは「 隠居狛犬

」さんと呼ばれていると。

参道から隠居しても、 こちらの狛犬は、赤い唐傘の下で大活躍中!

にっこりと笑って寄り添っている姿から「良縁」「夫婦和合」「恋愛成就」のご利益があると

いわれている と。

近づいて。

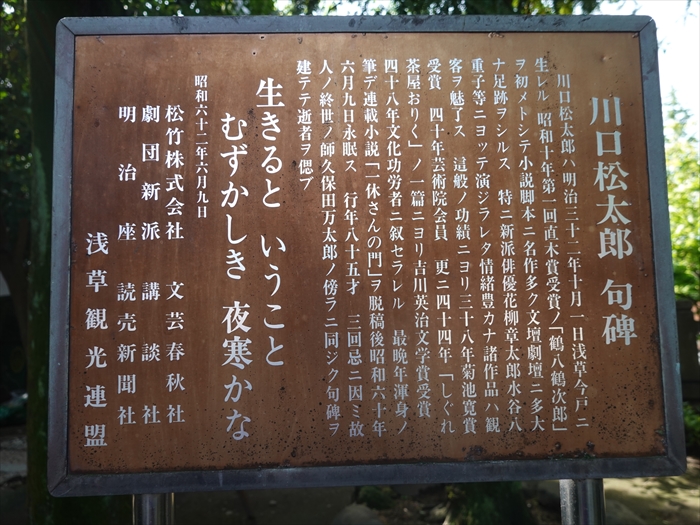

「 川口松太郎句碑 」。

「 生きると いうこと 難しき夜寒かな 」。

「 川口松太郎 句碑

「鶴八鶴次郎」ヲ初メトシテ小説脚本ニ名作多ク文壇劇壇ニ多大ナ足跡ヲシルス 特ニ新派俳優

花柳章太郎水谷八重子等ニョッテ演ジラレタ情緒豊カナ諸作品ハ観客ヲ魅了ス這般ノ功績ニヨリ

三十八年菊池寛受賞 四十年芸術院会員更ニ四十四年「しぐれ茶屋おりく」ノ一篇ニヨリ

吉川英治文学賞受賞 四十八年文化功労者ニ叙セラレル 最晩年渾身ノ筆デ連載小説

「一休さんの門」ヲ脱稿後昭和六十年六月九日永眠ス 行年八十五才 三回忌ニ因ミ故人ノ終世

ノ師久保田万太郎ノ傍ラニ同ジク句碑ヲ建テテ逝者ヲ偲ブ

こちらは

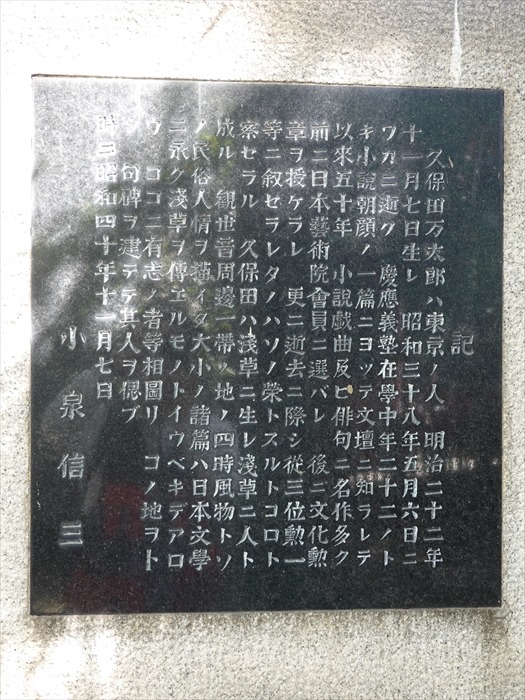

「 久保田万太郎句碑

竹馬や いろはにほへと ちりぢりに 」

特徴ある四角いデザインの句碑

。

久保田万太郎句碑は昭和四十年(1965)建立。 久保田万太郎は明治22年(1887)11月7日

此地に生まれ、市立浅草尋常小学校へ入学、府立三中に学び大正3年(1914)慶應技術大学

文科を卒業し、10月移転する迄の26年間浅草に在住した。

昭和38年(1963)5月6日永眠するまでの明治・大正・昭和の三代に亘り、常に下町の義理と

人情を描写した小説、戯曲の作品多く、其他文学、演劇界に多大の功績を残した作家であった。

裏に履歴が。

「 記

久保田万太郎ハ東京ノ人 明治二十二年十一月七日生レ 昭和四十八年五月六日二ワカニ逝ク

慶應義塾在學中年二十二ノトキ小説朝顔ノ一篇ニヨッテ文壇ニ知ラレテ以来五十年 小説戯曲

及ビ俳句ニ名作多ク前ニ日本藝術院會員二選バレ 後ニ文化勲章ヲ授ケラレ 更ニ逝去ニ際シ

従三位勲一等ニ叙セラレタノハソノ榮トスルトコロト察セラル 久保田ハ淺草ニ生レ淺草ニ人ト

成ル 観世音周邊一帯ノ地ノ四時風物トソノ民俗人情ヲ描イタ大小ノ緒篇ハ日本文學ニ永ク

淺草ヲ傳エルモノトイフベキデアロウ ココニ有志ノ者等相圖リ コノ地ヲトシ 句碑ヲ建テテ

其人ヲ偲ブ

時ニ昭和四十年十一月七日 小泉信三」

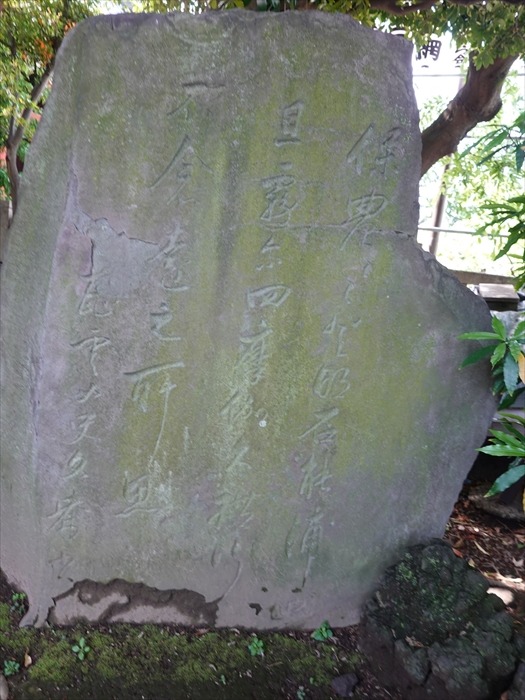

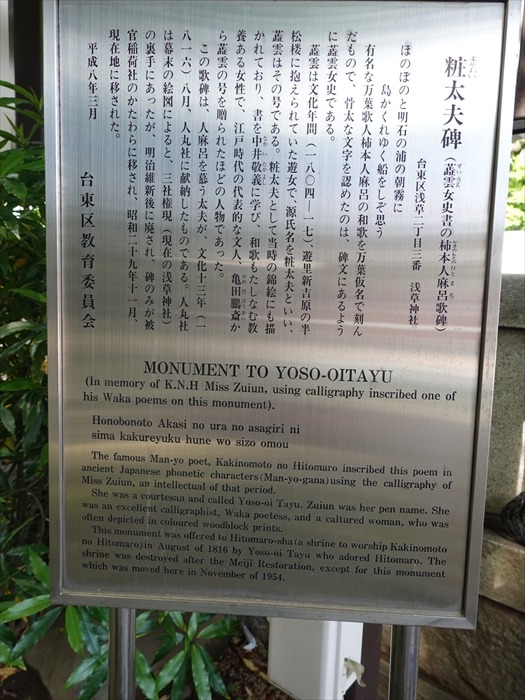

「 粧(よそおい)太夫碑

「 粧(よそおい)太夫碑

あるように蕋雲女史である。

蕋雲は文化年間(一八○四~一七)、遊里新吉原の半松楼に抱えられていた遊女で、源氏名を

粧太夫といい、蕋雲はその号である。粧太夫として当時の錦絵にも描かれており、書を中井敬義に

学び、和歌もたしなむ教養ある女性で、江戸時代の代表的な文人、亀田鵬斎から蕋雲の号を

贈られたほどの人物であった。

この歌碑は、人麻呂を慕う太夫が、文化十三年(一八一六)八月、人丸社に献納したものである。

人丸社は幕末の絵図によると、三社権現(現在の浅草神社)の裏手にあったが、明治維新後に

廃され、碑のみが被官稲荷社のかたわらに移され、昭和二十九年十一月、現在地に移された。

平成八年三月 台東区教育委員会」

意味・・ほんのりと明るんでいく明石の浦、その明石の浦に立ち込める朝霧の中を、島隠れに

行く舟をしみじみと感慨深く眺めることだ。

ほのぼのと明け行く明石の浦の朝霧の中をぼっとかすみ、やがて点景となって消えてゆく

舟に、危険の多い航路、旅に伴う不安を想いやり無事を祈る作者の心を詠んでいます。

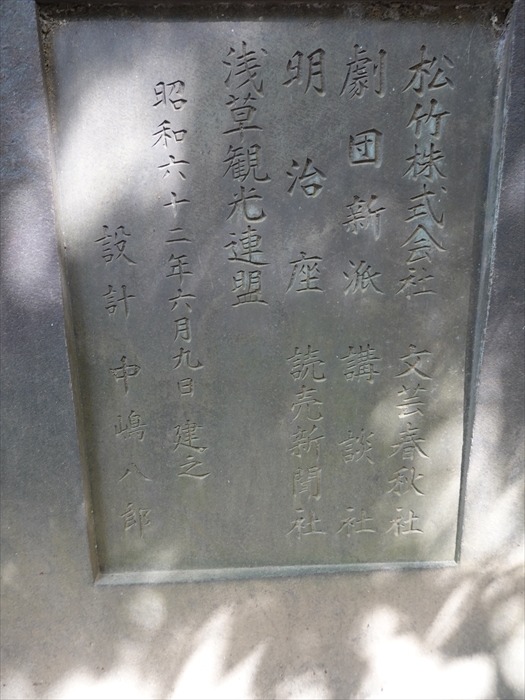

石碑の裏には

「松竹株式会社 文藝春秋社

劇団新派 講談社

明治座 読売新聞社

浅草観光連盟

昭和六十二年六月九日 建之

設計 中嶋八郎」と。

振り返って。

「タマリュウ庭園

第20回浅草神社体験学習祈念植栽

令和5年8月24・25・26日」

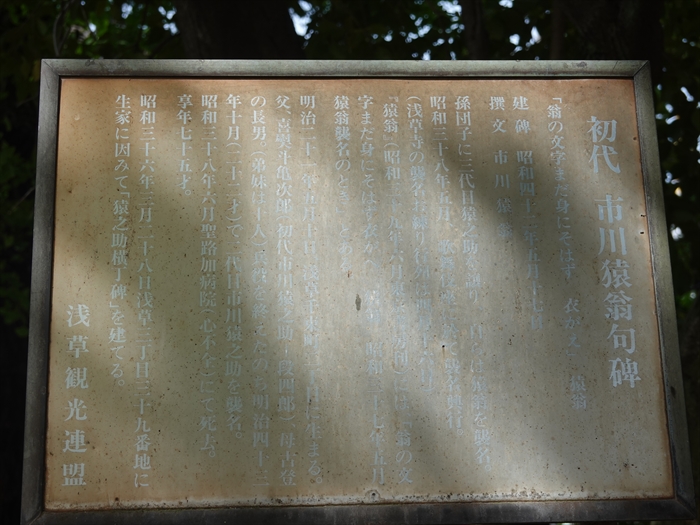

そして「 初代 市川猿翁句碑 」。

おにぎり型の大きな石碑があって、中に正方形の黒い石がうめてあり、家紋と文字が刻まれていた。

初代市川猿翁は1888年(明治21年)の生まれ だそうなので、そこまで昔の人ではないようです。

1963年に二代目市川猿之助を襲名し、初代猿翁 になりました。 俳優・香川照之の祖父にあたる

人物。 浅草神社境内の句碑の類の年代の幅広さに感銘。

碑には「 翁の文字 まだ身にそはず 衣がへ 」と。

屋号は澤瀉屋(おもだかや) 。

初代市川猿之助の生家が副業として薬草の澤瀉(おもだか:アジアの沼などに生息する多年草。

根茎を乾燥させて漢方薬などにする)を扱う薬屋であったことが、この屋号の由来。

定紋は澤瀉、替紋は三つ猿。 「市川猿之助」の名跡を譲った者が名乗る隠居名となっている と。

澤瀉紋は、「勝軍草」(かちいくさぐさ)の異名を持つため、平安時代から武人を中心に

用いられました。毛利元就(もうりもとなり)や水野忠邦(みずのただくに)らが用いたことでも

知られている と。

「 翁の文字 まだ身にそはず 衣がへ 」。

家紋に近づいて。

定紋は澤瀉(左)、替紋は三つ猿(右)。

「 翁の文字 まだ身にそはず 衣がえ 猿翁

建碑 昭和42年(1967)5月17日

撰文 市川猿翁

孫団子に三代目猿之助を譲り、自らは猿翁を襲名。

昭和38年(1963)5月、歌舞伎座に於て襲名興行。(浅草寺の襲名お練りは4月16日)

『猿翁』(昭和39年(1964)6月東京書房刊)には、「翁の文字まだ身にそはず 衣がへ 猿翁

昭和37年(1962)5月 猿翁襲名のとき」とある。

明治21年(1888)5月10日、浅草千束町2丁目に生れる。

父、喜熨斗亀次郎(初代市川猿之助ー段四郎)、母古登の長男。(弟妹は十人)兵役を終えたのち

明治43年(1930)10月(22才)で二代目市川猿之助を襲名。

昭和38年(1963)6月聖路加病院(心不全)にて死去。享年75才。

昭和36年(1961)3月28日浅草3丁目39番地に生家に因みて「猿之助横丁碑」を建てる。

浅草観光連盟」

「 百度石 」。

百度石(ひゃくどいし)とは、神社仏閣の境内で、一定の距離を100回往復して参拝する際、

距離の目安となる石柱のこと。

100回参拝することで神仏の加護を願う習俗で、願いが叶った時には千度参りをするのが基本

である と。

「 友情は いつも宝物 」碑。

昭和51年(1976)に「週刊少年ジャンプ」で連載を開始して以来、多くの人々に愛されてきた

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」。物語の舞台となるここ浅草は主人公である両津勘吉を育み、

また多くの感動を生み出してきました。この碑は、両津勘吉の少年時代の友情を描いた

「浅草物語」にちなみ、人を思いやる気持ちの大切さ、そして子供たちが夢や遊び心を忘れず

健全に成長してくれるよう願いを込めて建てられました。

平成17年(2005)8月6日 建立

< 「浅草物語」概略

>

ある日、浅草で一緒に遊んだ同級生が偶然再会。かつての悪ガキ両津勘吉は警察官に、かつての

優等は、逃亡犯になっていました。

両津は、子供の頃にここ浅草神社(三社様)の神木、槐(えんじゅ)の木の下に一緒に埋めた

ベーゴマの話を持ち出して二人の友情を確かめ合いました。

そして、逃亡犯は自首することになったのです。

ジャンプ・コミックス「こちら葛飾区亀有公園前派出所」57巻「浅草物語の巻」より

< 「こちら葛飾区亀有公園前派出所」

>作者 秋本治

連載開始 1976年週刊少年ジャンプ(集英社)

< 両津勘吉

>

職業 警察官(巡査長)

誕生日 3月3日

出身地 東京都台東区千束

身長 約162cm

体重 約71kg

特技 自転車乗り

「 槐(えんじゅ)の木の下に一緒に埋めたベーゴマ 」の絵。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.29

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.28

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.27