PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【お届けに行って、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2週連続で岡山県立… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2週連続で岡山県立…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

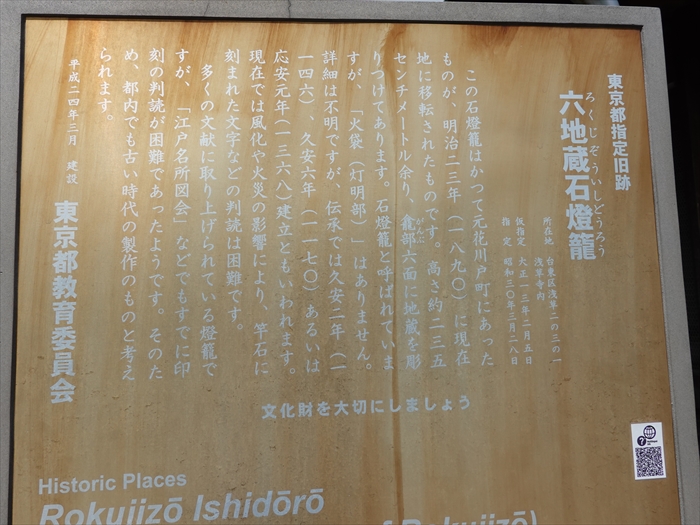

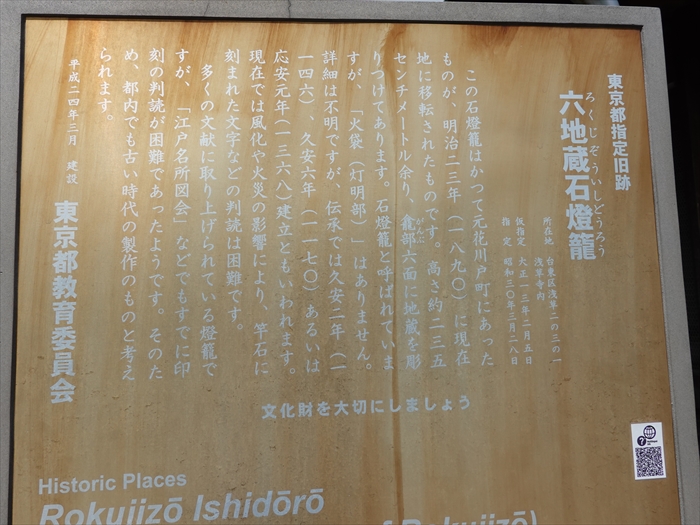

「 六地蔵石燈籠

」。

「 東京都指定旧跡

「 銅造観音菩薩坐像 」

「 銅造観音菩薩坐像

台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺

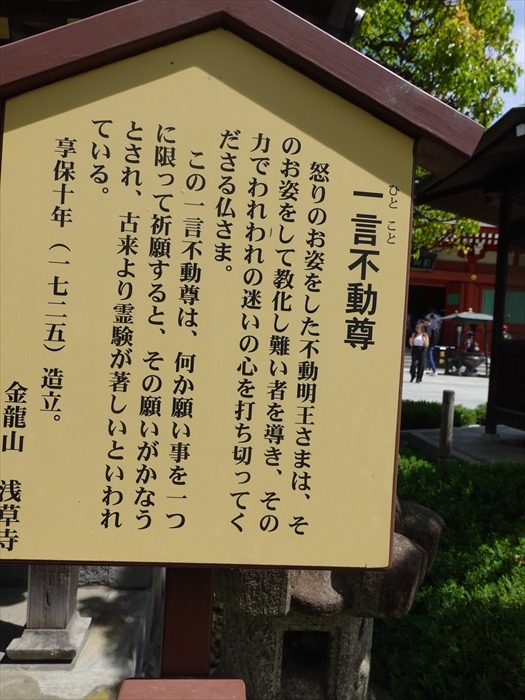

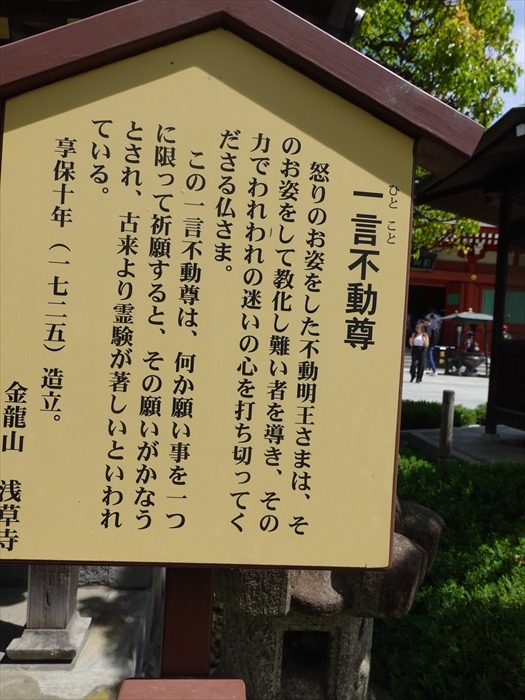

一言(ひとこと)不動尊 」。

「 一言不動尊

扁額「不動堂」

「 一言不動尊 」を格子から覗いて。

「影向堂」を振り返って。

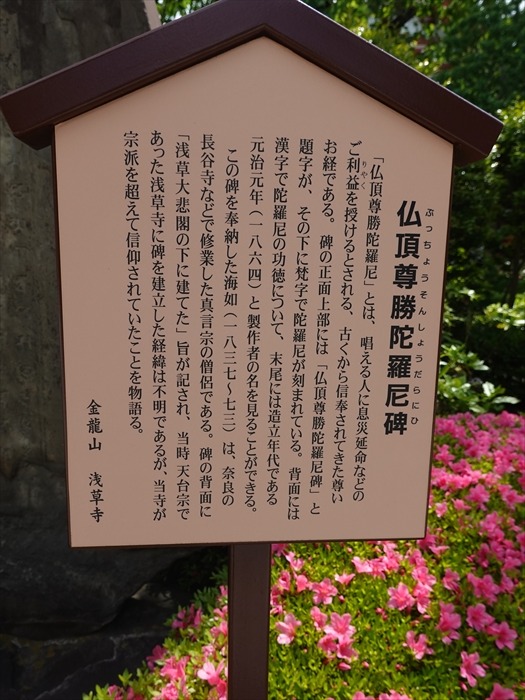

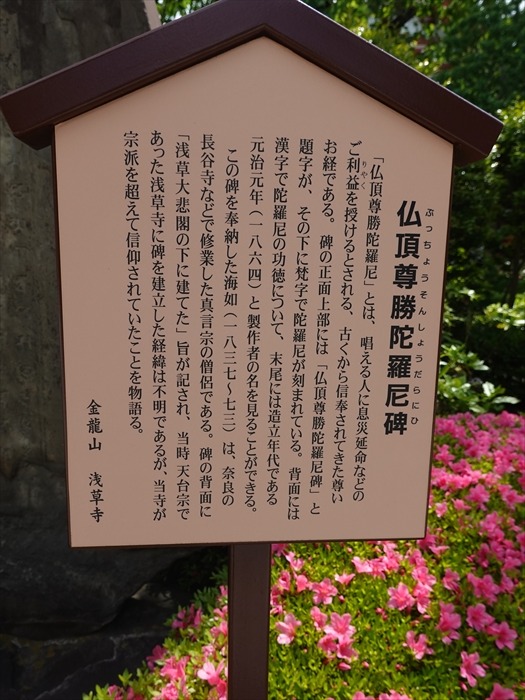

「 佛頂尊勝陀羅尼碑 」。

「 仏頂尊勝陀羅尼

「 金龍権現 」手前の石碑は「 金翠翁の句碑 」と。

以下 ネットから

形態:角柱型

【正面】

花の世へ 知らず生れて 又知らず 金翠翁

【右面】

露や霜 身こそあられぬ 雪の果

【左面】

かきり有る 人限りなき 月見かな

【背面】

家父吉村氏名達榮其先勢州大口邑人因稱大口始祖榮廣出勢來于東都而創

産業千束村即今御蔵前也

後與 官俸事至今五世百三十餘年祖父空翠自少

小好俳歌方其時紫野祇空獨卓然斯道世人不堪景慕于

今拝祇敬靈神盖尊稱

之也遊其門者最多矣空翠亦師事之其伎益進家父幼而頴悟毎從祖父所好未

嘗教之而口能成俳句八歳見祇空祇空愛其才名之以金翠俳道乃從祖父傳焉

産業之餘嗜千宗易古流之

茶事常會風雅友又興閑祠相得彈琴一曲獨樂恬靜云

家父齡已六十二令余繼家事自稱翠翁既隱于

金龍山下花川戸其居曰花川齋

又號萬春庵便欲多年所好俳歌傳于不朽而自撰雪月花之三詠焉

今茲刻石建

于大悲閣西淡島神祠池上松樹之下蓋家父歳月尊信觀音大士故也使余記其

事謹述其始末

爾于時天明六年丙午冬十一月吉辰

芳村達庵撰并毫

《備考》

金翠は、浅草天王町の札差大口屋八兵衛。父空翠の影響を受けて俳諧を好み、金翠と号した。

また、歌舞伎・茶道にも通じたが、とくに同業札差とともに華美を究めた吉原通いを続けた。

かれらは「十八代通」と呼ばれ、その大尽ぶりは『十八大通 一名御蔵前馬鹿物語』等の諸書に

記されている。

金翠は、本碑造立当時(天明6年、1786)62歳。家業を子息に譲り、浅草寺東方、

花川戸の隠宅に住んでいた。本碑は花・雪・月を詠んだ自撰の句を刻んだもので、日頃から当寺を

信仰していたことから造立。碑文の撰・書は子息達庵である。」と。

左:「 金龍権現 」 右:「 九頭竜権現 」。

「 金龍権現 」。

「 金龍権現

寺伝の縁起によれば、浅草寺ご本尊観音さまのご示現にあたり、天より百尺ばかりの金龍が

舞い降りて、その功徳を讃え観音さまをお守りしたとされることから、浅草寺の山号を

「金龍山」という。これにより奉安されたのが、この「金龍権現」である。

このことに因み、現在、3月18日と10月18日の年2回、浅草寺境内にて寺舞「金龍の舞」が

奉演されている。

金龍山 浅草寺」

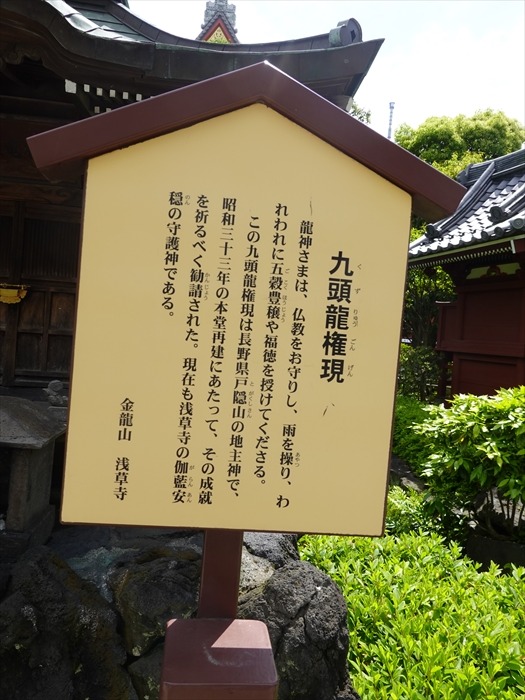

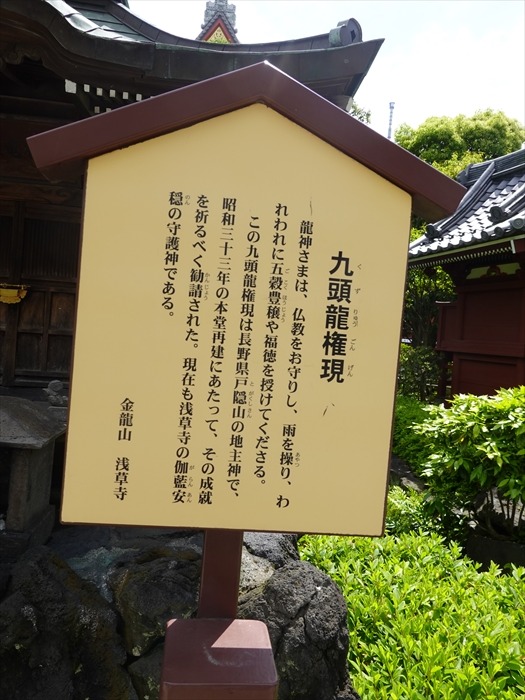

「 九頭竜権現 」。

「 九頭龍権現

その先の石橋の下の流れには多くのコインが。

ズームして。

「 橋本薬師堂 」。

扁額「 薬師堂 」。

「 橋本薬師堂

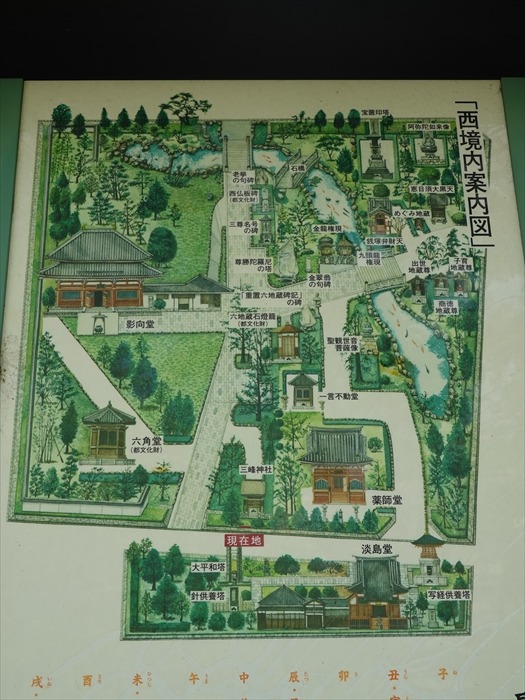

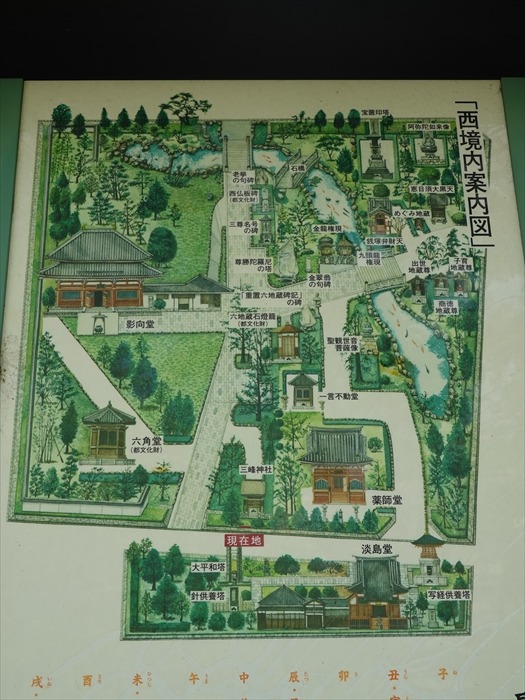

「 西境内案内図 」。

近づいて。

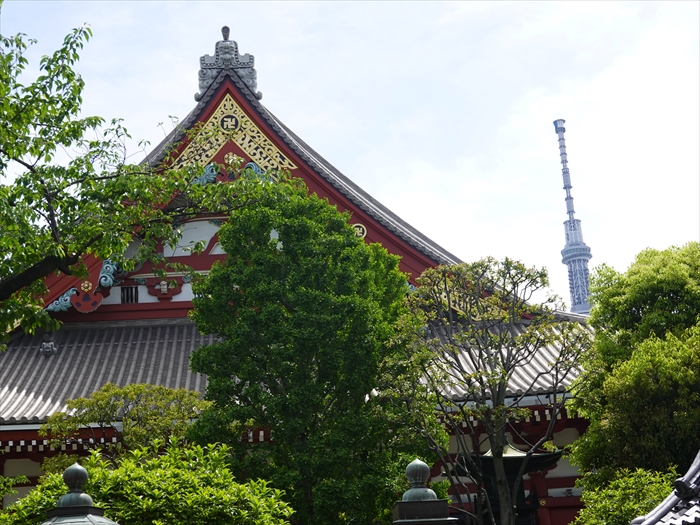

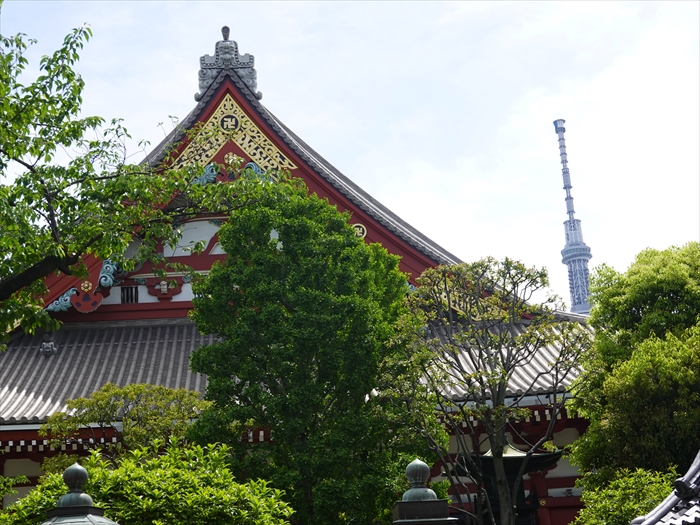

「本堂」を西側から見る。右奥には「東京スカイツリー」。

「 出世地蔵尊 」。

出世、商徳、子育の3つの地蔵尊が並ぶ右側にある小さな地蔵。

古いお堂の中にあり出世が叶うという御利益がある事から多くの人が手を合わせていた。

とても穏やかな表情をして赤い前かけが似合っている。

「 商得地蔵尊 」。

出世、商売繁盛、子育といった様々な願いを叶えると言われている地蔵菩薩の尊称。

特に商売繁盛にご利益があると信じられており、全国各地に祀られています。

「 子育地蔵尊 」。

近づいて。

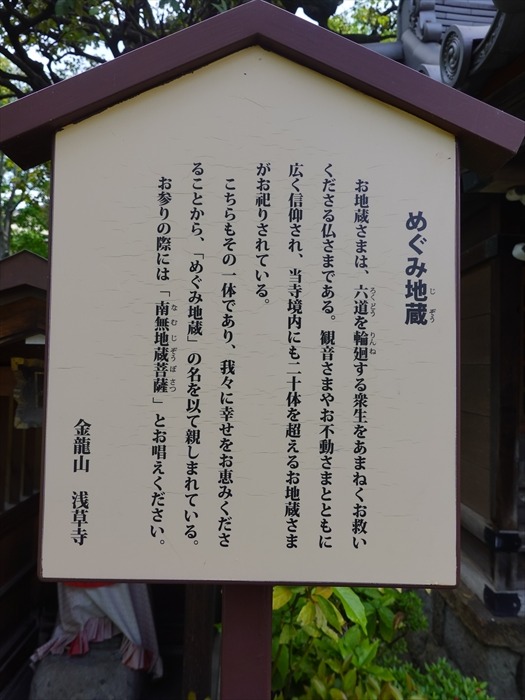

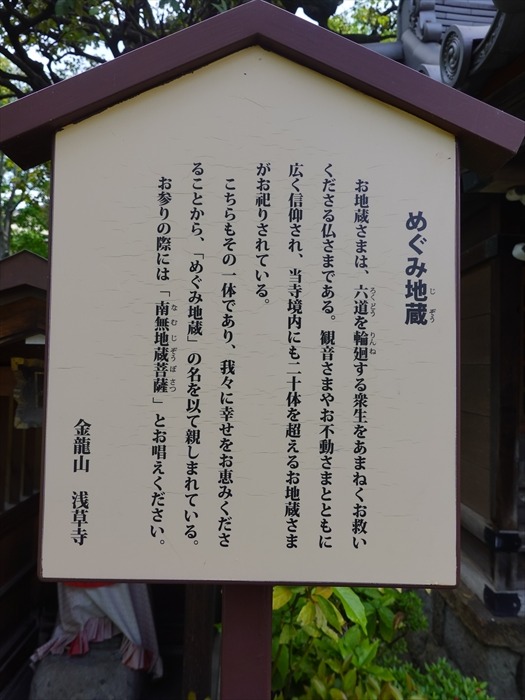

「 めぐみ地蔵尊 」。

「お地蔵さま」は、六道を輪廻する衆生をあまねくお救いくださる仏さま。

浅草寺境内には、その数何と20体を超える「お地蔵さま」が祀られている と。

この「お地蔵さま」は、我々に幸せをお恵みくださることから「めぐみ地蔵」の名で親しまれて

いる。「六道」とは「地獄」、「餓鬼」、「畜生」、「修羅」、「人間」、「天上」の6つ。

「六道」すなわち6つの世界を輪廻、つまり、生きかわり、死にかわりしている衆生(生き物)を

救ってくださる仏さまがお地蔵さま。

私も説明板に書いてある「南無地蔵菩薩」と唱えて参拝した。

「 めぐみ地蔵

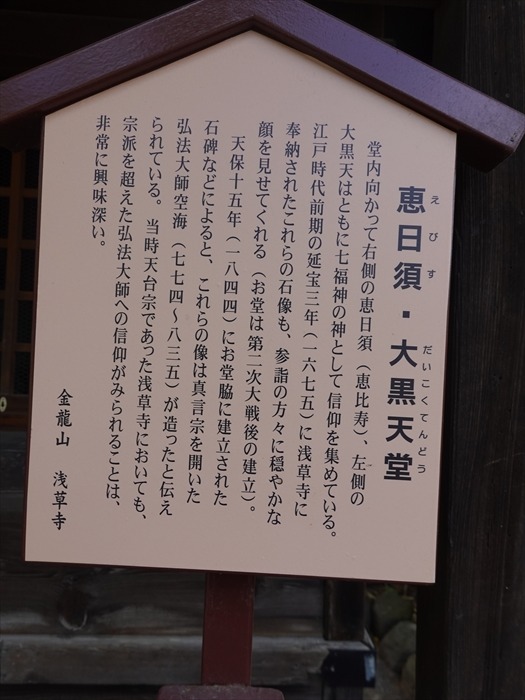

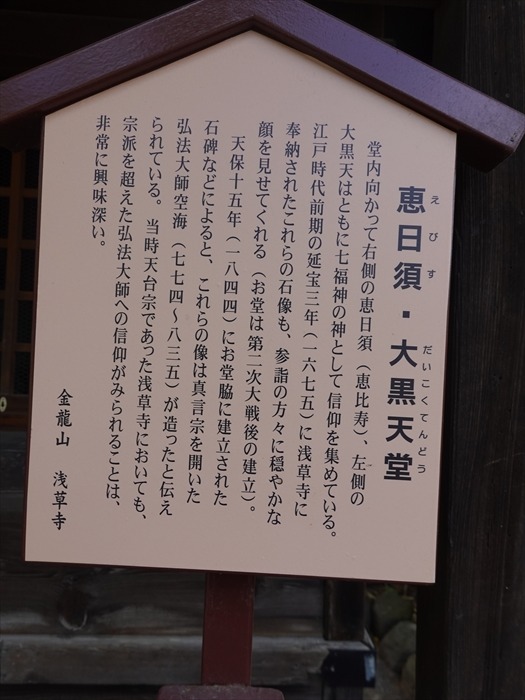

「 恵比須・大黒天堂 」

中に入っている 恵比須・大黒天像 。

扁額「 恵比 須 大黒天 弘法大師作 」

「 恵日須・大黒天堂

「 恵比 須 大黒天 弘法大師作 」と刻まれた石碑。

この石碑は天保15年(1844年)に建てられたものらしい。

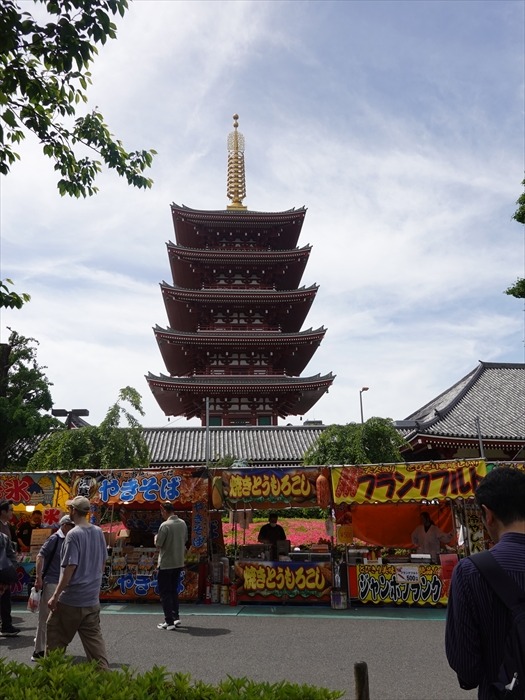

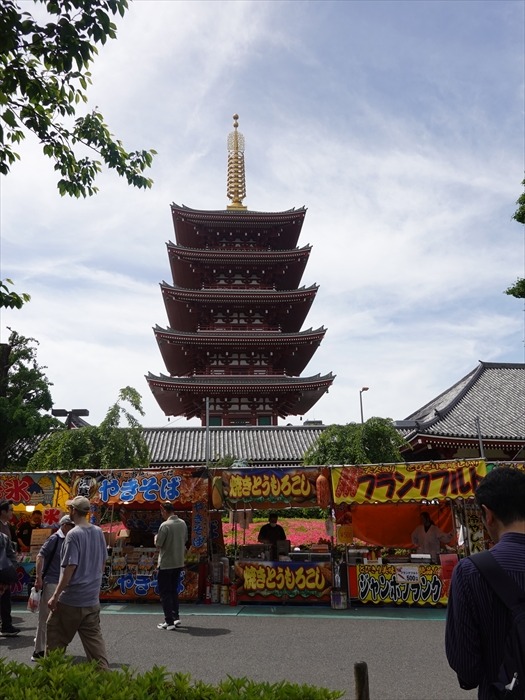

そして「 五重塔 」。

手前には出店が並んでいた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 東京都指定旧跡

六地蔵石燈籠

仮指定 大正一三年ニ月五日

指定 昭和三〇年三月ニ八日」 この石灯籠はかつて元花川戸町にあったものが、明治ニ三年(一八九〇)にあったものが現在地に

移転されたものです。高さ約二三五センチメートル余り、龕部(がんぶ)六面に地蔵を彫りつけて

あります。

石燈籠と呼ばれていますが、「火袋(灯明部)」はありません。詳細は不明ですが、伝承では

久安二年(一一四六)、久安六年(一一七〇)あるいは応安元年(一三六八)建立ともいわれます。

現在では風化や火災の影響により、竿石に刻まれた文字などの判読は困難です。

多くの文献に取り上げられている燈籠ですが、「江戸名所図会」などでもすでに印刻の判読が

困難であったようです。そのため、都内でも古い時代の制作のものと考えられます。

平成二四年三月 建設 東京都教育委員会

移転されたものです。高さ約二三五センチメートル余り、龕部(がんぶ)六面に地蔵を彫りつけて

あります。

石燈籠と呼ばれていますが、「火袋(灯明部)」はありません。詳細は不明ですが、伝承では

久安二年(一一四六)、久安六年(一一七〇)あるいは応安元年(一三六八)建立ともいわれます。

現在では風化や火災の影響により、竿石に刻まれた文字などの判読は困難です。

多くの文献に取り上げられている燈籠ですが、「江戸名所図会」などでもすでに印刻の判読が

困難であったようです。そのため、都内でも古い時代の制作のものと考えられます。

平成二四年三月 建設 東京都教育委員会

※久安六年は1150年である。

「 銅造観音菩薩坐像 」

「 銅造観音菩薩坐像

台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺

本像は銅製、鋳造、鍍金で、大きさは総高が一六九・五センチメートル、像高は九九・五

センチメートルである。

センチメートルである。

本像は享保五年(一七二〇)に尾張国知多郡北方村(愛知県美浜町)出身で諸国を遊行した廻国聖、

孝山義道が発願し、神田の鋳物師、小沼播磨守藤原長政が制作した。なお造立に際しては、

孝山義道が発願し、神田の鋳物師、小沼播磨守藤原長政が制作した。なお造立に際しては、

近在の人々はもちろん、遠隔地からも多くの寄進を受け、その寄進者名が刻まれた。

また本像の蓮華座は、元禄十五年(一七〇二)造立の阿弥陀三尊像の脇侍(勢至菩薩)のものとして、

小伝馬町三丁目の鋳物師、宇田川善兵衛が制作したものであるが、後に本像の蓮華座へ転用

小伝馬町三丁目の鋳物師、宇田川善兵衛が制作したものであるが、後に本像の蓮華座へ転用

された(勢至菩薩像は失われている)。

本観音菩薩坐像を制作した小沼播磨守藤原長政は、江戸時代前期に活躍した鋳物師であるが作例は

少なく、本像は長政の作例として新たに確認されたものである。

少なく、本像は長政の作例として新たに確認されたものである。

江戸時代の鋳物師を考える上で基準となる作例のひとつであり、江戸鋳物師の作風を伝えるもの

として貴重な遺品である。また、像や台座に刻まれた銘文は、江戸時代前期の信仰、宗教活動を

知る上で貴重な資料である。

として貴重な遺品である。また、像や台座に刻まれた銘文は、江戸時代前期の信仰、宗教活動を

知る上で貴重な資料である。

平成二十五年三月に台東区有形文化財(彫刻)として台東区区民文化財台帳に登載された。

台東区教育委員会」

一言(ひとこと)不動尊 」。

「 一言不動尊

怒りのお姿をした不動明王さまは、そのお姿をして教化し難い者を導き、その力でわれわれの

迷いの心を打ち切ってくださる仏さま。

迷いの心を打ち切ってくださる仏さま。

この一言不動尊は、何か願い事を一つに限って祈願すると、その願いがかなうとされ、古来より

霊験が著しいといわれている。

霊験が著しいといわれている。

享保十年(一七二五)造立。

金龍山 浅草寺」

扁額「不動堂」

「 一言不動尊 」を格子から覗いて。

「影向堂」を振り返って。

「 佛頂尊勝陀羅尼碑 」。

「 仏頂尊勝陀羅尼

「仏頂尊勝陀羅尼」とは、唱える人に息災延命などのご利益を授けるとされる、占くから信奉

されてきた尊いお経である。碑の正面上部には「仏頂尊勝陀羅尼碑」と題字が、その下に梵字で

陀羅尼が刻まれている。背面には漢字で陀羅尼の功徳について、末尾には造立年代である元治元年

(一八六四)と製作者の名を見ることができる。

されてきた尊いお経である。碑の正面上部には「仏頂尊勝陀羅尼碑」と題字が、その下に梵字で

陀羅尼が刻まれている。背面には漢字で陀羅尼の功徳について、末尾には造立年代である元治元年

(一八六四)と製作者の名を見ることができる。

この碑を奉納した海如(一八三七~七三)は、奈良の長谷寺などで修業した真言宗の僧侶である。

碑の背面に「浅草大悲閣の下に建てた」旨が記され、当時天台宗であった浅草寺に碑を建立した

経緯は不明であるが、当寺が宗派を超えて信仰されていたことを物語る。

碑の背面に「浅草大悲閣の下に建てた」旨が記され、当時天台宗であった浅草寺に碑を建立した

経緯は不明であるが、当寺が宗派を超えて信仰されていたことを物語る。

金龍山 浅草寺」

「 金龍権現 」手前の石碑は「 金翠翁の句碑 」と。

以下 ネットから

形態:角柱型

【正面】

花の世へ 知らず生れて 又知らず 金翠翁

【右面】

露や霜 身こそあられぬ 雪の果

【左面】

かきり有る 人限りなき 月見かな

【背面】

家父吉村氏名達榮其先勢州大口邑人因稱大口始祖榮廣出勢來于東都而創

産業千束村即今御蔵前也

後與 官俸事至今五世百三十餘年祖父空翠自少

小好俳歌方其時紫野祇空獨卓然斯道世人不堪景慕于

今拝祇敬靈神盖尊稱

之也遊其門者最多矣空翠亦師事之其伎益進家父幼而頴悟毎從祖父所好未

嘗教之而口能成俳句八歳見祇空祇空愛其才名之以金翠俳道乃從祖父傳焉

産業之餘嗜千宗易古流之

茶事常會風雅友又興閑祠相得彈琴一曲獨樂恬靜云

家父齡已六十二令余繼家事自稱翠翁既隱于

金龍山下花川戸其居曰花川齋

又號萬春庵便欲多年所好俳歌傳于不朽而自撰雪月花之三詠焉

今茲刻石建

于大悲閣西淡島神祠池上松樹之下蓋家父歳月尊信觀音大士故也使余記其

事謹述其始末

爾于時天明六年丙午冬十一月吉辰

芳村達庵撰并毫

《備考》

金翠は、浅草天王町の札差大口屋八兵衛。父空翠の影響を受けて俳諧を好み、金翠と号した。

また、歌舞伎・茶道にも通じたが、とくに同業札差とともに華美を究めた吉原通いを続けた。

かれらは「十八代通」と呼ばれ、その大尽ぶりは『十八大通 一名御蔵前馬鹿物語』等の諸書に

記されている。

金翠は、本碑造立当時(天明6年、1786)62歳。家業を子息に譲り、浅草寺東方、

花川戸の隠宅に住んでいた。本碑は花・雪・月を詠んだ自撰の句を刻んだもので、日頃から当寺を

信仰していたことから造立。碑文の撰・書は子息達庵である。」と。

左:「 金龍権現 」 右:「 九頭竜権現 」。

「 金龍権現 」。

「 金龍権現

寺伝の縁起によれば、浅草寺ご本尊観音さまのご示現にあたり、天より百尺ばかりの金龍が

舞い降りて、その功徳を讃え観音さまをお守りしたとされることから、浅草寺の山号を

「金龍山」という。これにより奉安されたのが、この「金龍権現」である。

このことに因み、現在、3月18日と10月18日の年2回、浅草寺境内にて寺舞「金龍の舞」が

奉演されている。

金龍山 浅草寺」

「 九頭竜権現 」。

「 九頭龍権現

龍神さまは、仏教をお守りし、雨を操り、われわれに五穀豊穣や福憾を授けてくださる。

この九頭龍権現は長野県戸隠山の地主神で、昭和三十三年の本堂再建にあたって、その

成就を祈るべく勧請された。現在も浅草寺の伽藍安穏の守護神である。

成就を祈るべく勧請された。現在も浅草寺の伽藍安穏の守護神である。

金龍山浅草寺」

その先の石橋の下の流れには多くのコインが。

ズームして。

「 橋本薬師堂 」。

扁額「 薬師堂 」。

「 橋本薬師堂

台東区浅草一一丁日三番 浅草寺

当初は観音堂の北方にあって、北薬師と呼ばれた。

慶安二年(一六四九) 三代将軍徳川家光が観音堂の北西に再建し、堀にかかる橋のかたわらに

あったので、家光自身が橋本薬師堂と名付けた。平成六年、現在の場所に移転した。

あったので、家光自身が橋本薬師堂と名付けた。平成六年、現在の場所に移転した。

現在の建物は、権行三間(約五・三五メートル)、梁間三間(約五・一〇メートル)、屋根は人母屋造、

瓦葺。外部はかなり改変され、前面にあった三間に一間の向拝は取り除かれているが、浅草寺

境内に遺存する堂字のうち、浅草神社の社殿と同時代で、二天門や影向堂脇の六角堂に次ぐ

古建築である。薬師如来坐像を本尊とし、他に前立の薬師如来と十二神将像が安置されている。

瓦葺。外部はかなり改変され、前面にあった三間に一間の向拝は取り除かれているが、浅草寺

境内に遺存する堂字のうち、浅草神社の社殿と同時代で、二天門や影向堂脇の六角堂に次ぐ

古建築である。薬師如来坐像を本尊とし、他に前立の薬師如来と十二神将像が安置されている。

平成八年三月

台東区教育委員会」

「 西境内案内図 」。

近づいて。

「本堂」を西側から見る。右奥には「東京スカイツリー」。

「 出世地蔵尊 」。

出世、商徳、子育の3つの地蔵尊が並ぶ右側にある小さな地蔵。

古いお堂の中にあり出世が叶うという御利益がある事から多くの人が手を合わせていた。

とても穏やかな表情をして赤い前かけが似合っている。

「 商得地蔵尊 」。

出世、商売繁盛、子育といった様々な願いを叶えると言われている地蔵菩薩の尊称。

特に商売繁盛にご利益があると信じられており、全国各地に祀られています。

「 子育地蔵尊 」。

近づいて。

「 めぐみ地蔵尊 」。

「お地蔵さま」は、六道を輪廻する衆生をあまねくお救いくださる仏さま。

浅草寺境内には、その数何と20体を超える「お地蔵さま」が祀られている と。

この「お地蔵さま」は、我々に幸せをお恵みくださることから「めぐみ地蔵」の名で親しまれて

いる。「六道」とは「地獄」、「餓鬼」、「畜生」、「修羅」、「人間」、「天上」の6つ。

「六道」すなわち6つの世界を輪廻、つまり、生きかわり、死にかわりしている衆生(生き物)を

救ってくださる仏さまがお地蔵さま。

私も説明板に書いてある「南無地蔵菩薩」と唱えて参拝した。

「 めぐみ地蔵

お地蔵さまは、六道を輪廻する衆生をあまねくお救いくださる仏さまである。観音さまや

お不動さまとともに広く信仰され、当寺境内にも二十体を超えるお地蔵さまがお祀りされている

お不動さまとともに広く信仰され、当寺境内にも二十体を超えるお地蔵さまがお祀りされている

こちらもその一体であり、我々に幸せをお恵みくだされることから、「めぐみ地蔵」の名を以て

親しまれている

親しまれている

お参りの際には「南無地蔵菩薩」とお唱えください。

金龍山 浅草寺」

「 恵比須・大黒天堂 」

中に入っている 恵比須・大黒天像 。

扁額「 恵比 須 大黒天 弘法大師作 」

「 恵日須・大黒天堂

堂内向かって右側の恵日須(恵比寿)、左側の大黒天はともに七福神の神として信仰を集めている。

江戸時代前期の延宝三年(一六七五)に浅草寺に奉納されたこれらの石像も、参詣の方々に穏やかな

顔を見せてくれる(お堂は第二次大戦後の建立)。

天保十五年(一八四四)にお堂脇に建立された石碑などによると、これらの像は真言宗を開いた

弘法大師空海(七七四、八三五)が造ったと伝えられている。当時天台宗であった浅草寺においても、

弘法大師空海(七七四、八三五)が造ったと伝えられている。当時天台宗であった浅草寺においても、

宗派を超えた弘法大師への信仰がみられることは、非常に興味深い

金龍山 浅草寺」

「 恵比 須 大黒天 弘法大師作 」と刻まれた石碑。

この石碑は天保15年(1844年)に建てられたものらしい。

そして「 五重塔 」。

手前には出店が並んでいた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.29

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.28

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.