PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【お届けに行って、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2週連続で岡山県立… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2週連続で岡山県立…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「銭塚地蔵堂」を後にして、南に進むと右側にあったのが 「花やしき通り」入口

。

「 花やしき通り 」を見る。

直進して進むとその先左手にあったのが「 浅草寺六角堂 」。

「浅草寺」境内に残る一番古い建物 であると。

本堂の北西、影向堂(ようごうどう)のエリアにひっそりとある「六角堂」。

「都重宝 淺草寺六角堂」碑 。

「都重宝 淺草寺六角堂」 に近づいて。

扁額「日限地蔵尊」 。

「 東京都指定有形文化財(建造物)

浅草寺六角堂

所在地 台東区浅草ニ丁目三番一号

指定 昭和二十七年十一月三日

六角堂は「浅草寺誌」(文化十年編)に元和4年(1618)の建立とあり、江戸時代初期の建立と

考えられ、浅草寺内で最古の遺構である。

木造で単層の六角造り瓦(かわら)ぶき形式で、建物中央の直径は1.82mあり、一面の柱真々は

建物の基礎は、六角形状に廻(まわ)した土台を布石の基礎で支え、その下部に11段の石積みを

した1.5m余りの井戸上の穴が掘られている。

六角堂という特異な形式であり、都内においては遺例の少ない建造物で、貴重な文化財である。

もとは東方21.8mの場所{現・影向堂(ようごうどう)の南基壇上に元位置の表示あり}に建って

いたが、平成6年(1994)10月境内整備のためにここに移された。

都重宝から東京都指定有形文化財に変更したので、石造標識については、このように

読み替えてください。

平成8年(1996)3月25日 東京都教育委員会」

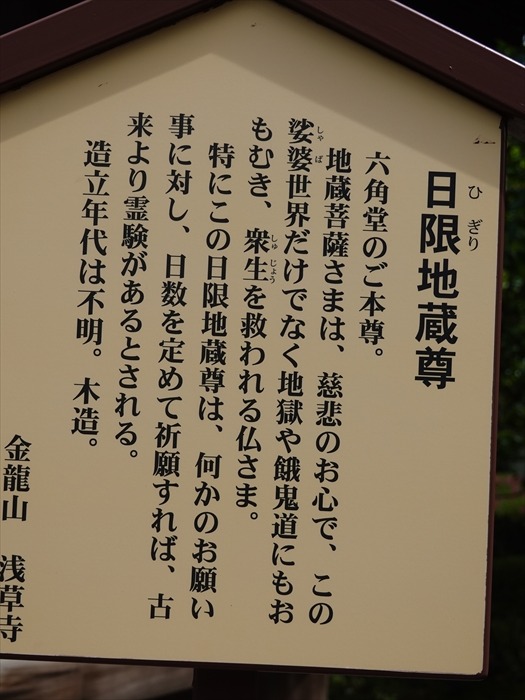

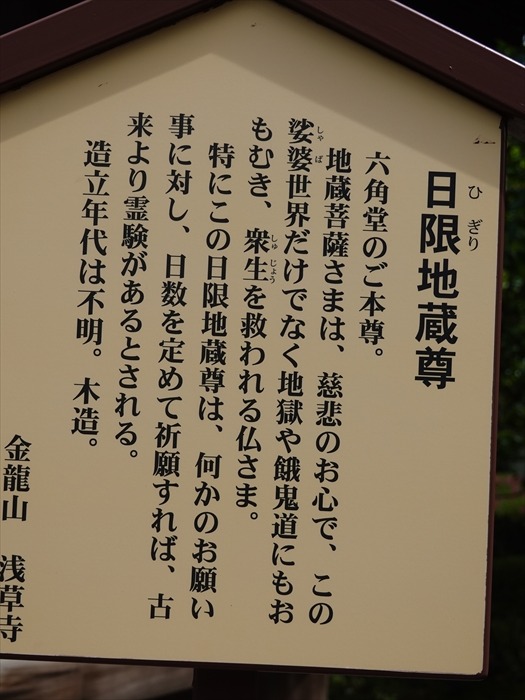

「 日限(ひぎり)地蔵尊

反対側にあったのが「 三峰神社 」。

「 三峯社

三峯神社とは、秩父の森厳な聖地に社殿を構える古社である。天台修験の関東総本山とされ、殊に

江戸時代には「三峯講」が各地に設けられ、盛んに参詣された。

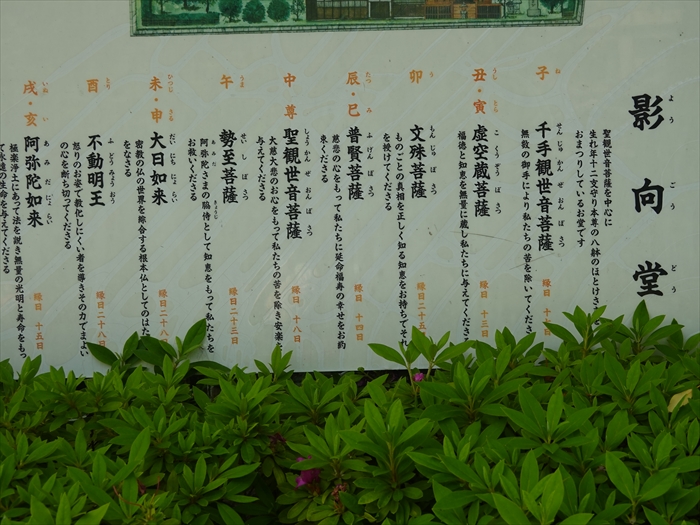

その先、東・右側にあったのが「 浅草寺 影向堂(ようごうどう) 」。

本堂の北西に建つ、寄棟造りの堂宇が影向堂である。現在の影向堂は、平成6年(1994)に

浅草寺中興開山慈覚大師円仁さまのご生誕1200年を記念して建立された。

影向とは、神仏が姿かたちとなって現れることである。浅草寺では、観世音菩薩のお説法や

ご活躍に不断に協力されている仏さまを「影向衆」と呼び、影向堂に生れ年(干支)ごとの

守り本尊八体(影向衆)を祀る。堂内は内陣と外陣に分かれ、内陣の須弥壇中央には

聖観世音菩薩を祀り、その左右に千手観音、虚空蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、勢至菩薩、

大日如来、不動明王、阿弥陀如来を祀る。

また、外陣には浅草名所七福神の大黒天を祀っている。影向堂は当山の朱印所であり、

参拝証としてご本尊の聖観世音菩薩と大黒天のご朱印をお授けしている。

境域には、元和4年(1618)に架設された石橋、青銅製の阿弥陀如来(元禄6年=1693)、

宝篋印塔(宝暦11年=1761)など古い文物が多く存在する。

「生れ年十二支本尊 影向堂」碑 。

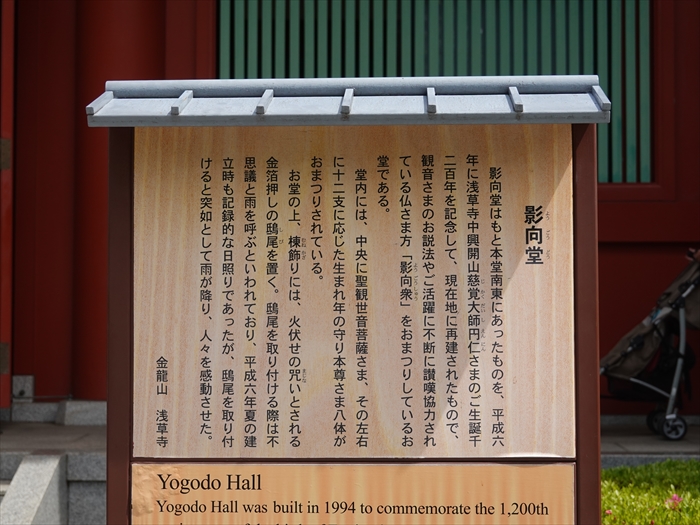

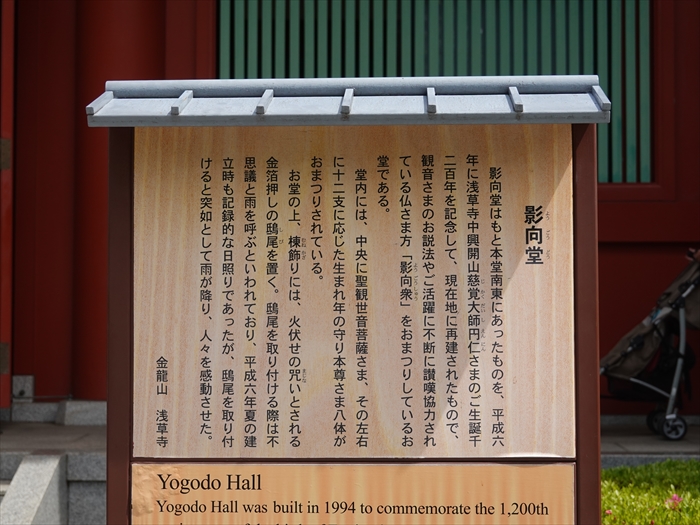

「 影向堂

影向堂はもと本堂南東にあったものを、平成六年に浅草寺中興開山慈覚大師円仁さまのご生誕

千ニ百年を記念して、現在地に再建されたもので、観音さまのお説法やご活躍に不断に讃嘆

協力されている仏さま方「影向衆(ようごうしゅう)」をおまつりしているお堂である。

本堂東南にあったお堂(現淡島堂)に替わって 平成6年(1994)10月20日現在地に落慶 。

鉄筋コンクリート寄棟造 、 錣屋根本瓦葺 間口13.3m・奥行13.3m・棟高12.9m・軒長19.7m。

金箔押の「鴟尾(しび)」 。

長さ0.7m・高さ0.8m・幅0.3m 「阿吽(あうん)」の龍がそれぞれ浮彫りされている。

鴟尾を取り付ける時には、不思議と雨を呼ぶといわれている。平成6年(1994)の夏は記録的な

日照りの年であったが、この鴟尾を取り付けるとその後、恵みの雨がもたらされた と。

「影向堂」は「 朱印所 」になっていた。

堂内には 、中央に「聖観世音菩薩様 」 、その左右に「十ニ支に応じた生まれ年の守り本尊様 八体 」

がお祀りされていた。

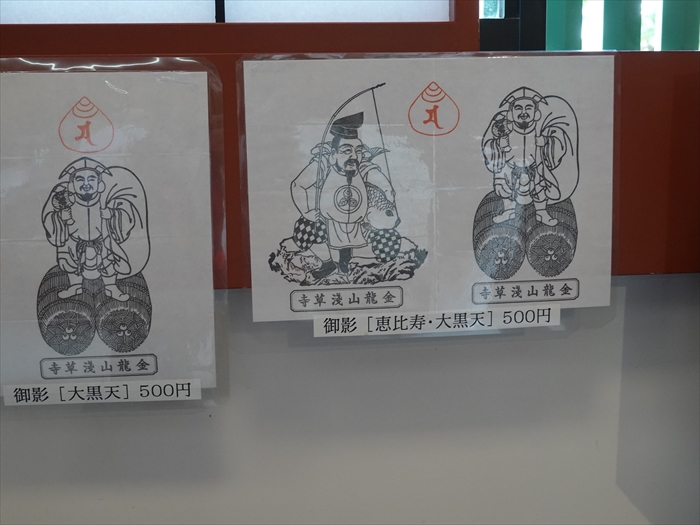

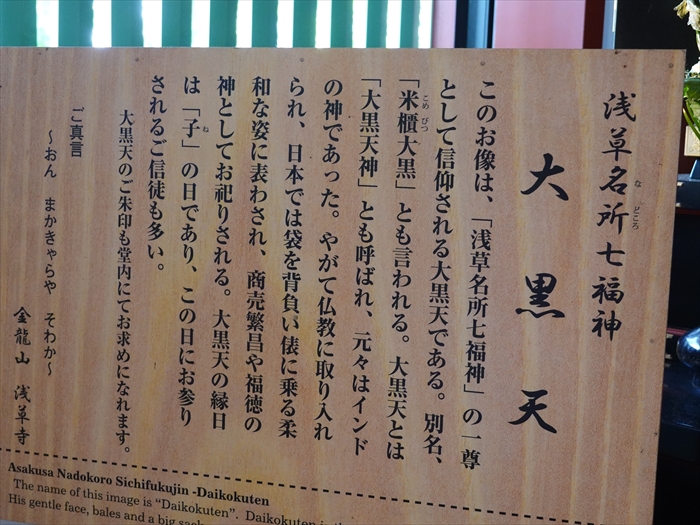

「 大黒天 」をズームして。

「浅草名所(などころ)七福神」の内、浅草寺では「大黒天」をお祀りしている。

大黒天は元々インドや中国で寺院の守護や豊穣を司っていたが、日本では袋を背負い俵に乗る

柔和な姿となる。

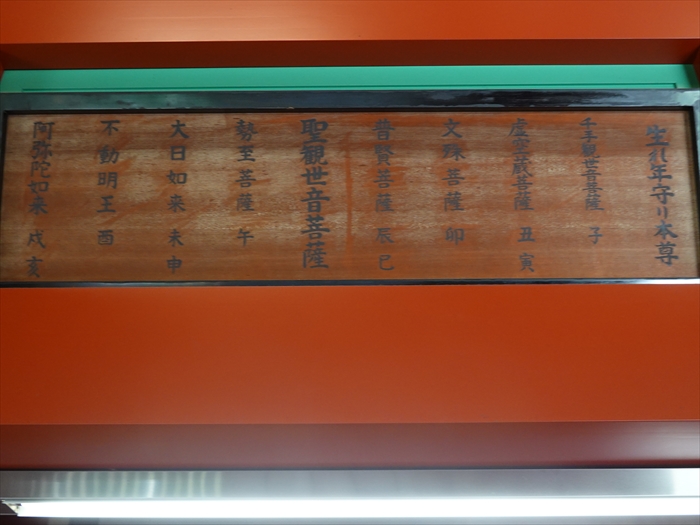

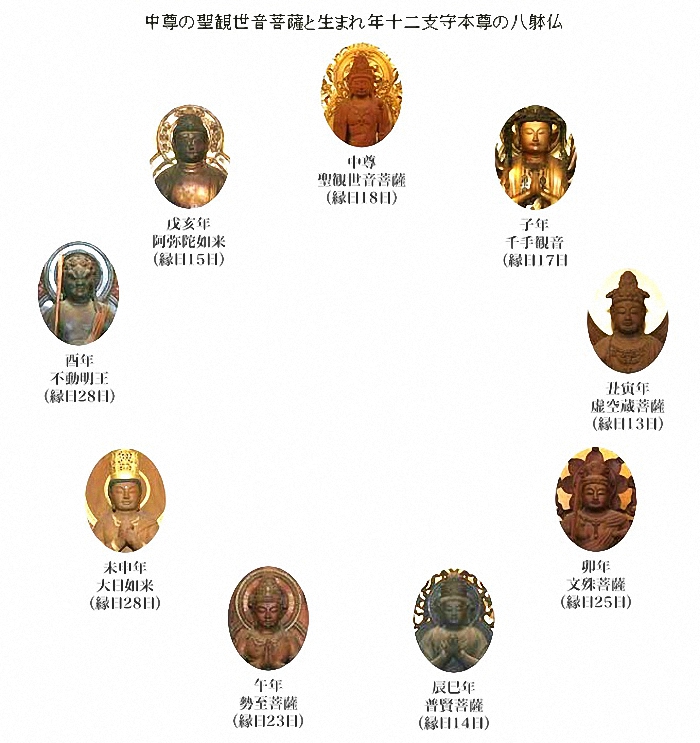

「 影向堂のご本尊さま(生れ年守り本尊) 」。

内陣の須弥壇中央には聖観世音菩薩を祀り、

右:千手観音菩薩、虚空蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、

左:勢至菩薩、大日如来、不動明王、阿弥陀如来 を祀る。

「影向堂

無数の御手により私たちの苦を除いてくださる

丑・寅 虚空蔵菩薩 縁日 十三日

福徳と知恵を無量に蔵し私達に与えてくださる

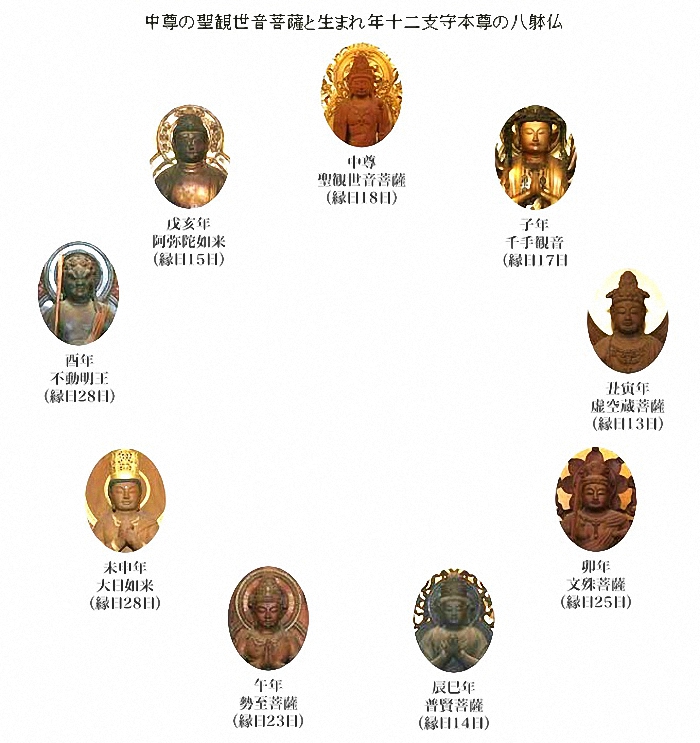

「 中尊の聖観世音菩薩と生まれ年十ニ支守本尊の八躰仏 」

須弥壇に鎮座する 「聖観世音菩薩様 」 、その左右の「十ニ支に応じた生まれ年の守り本尊様 八体 」

を再び。

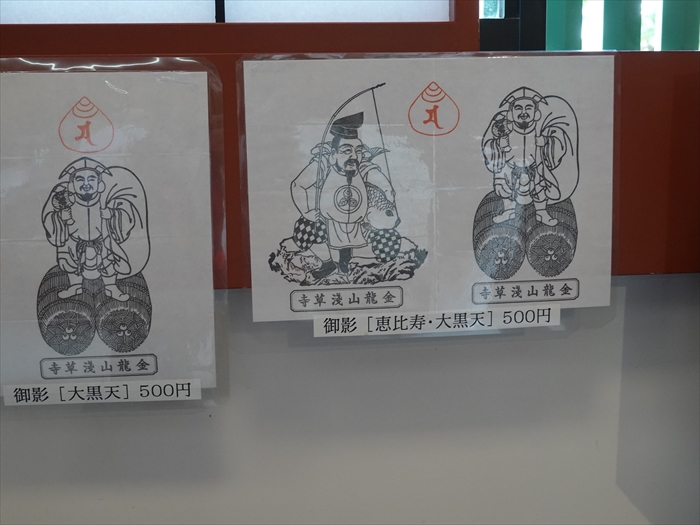

「 恵比寿・大黒天 」の「 御影 」は販売されていた。

「 浅草名所七福神

ご真言

「御朱印」の列に並ぶインバウンドの方々。

「 影向堂」の 本堂側には清らかな水の流れがあった。

湧水なのであろうか?

1~1.5m程の幅の流れ。

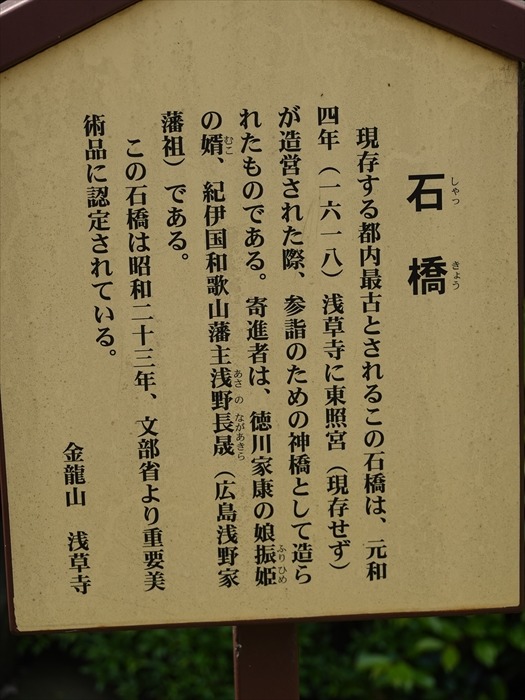

「 石橋 (しゃっきょう) 」の手前には、大きな鯉がのんびりと。

この石橋は日光東照宮の神橋になぞられて造ったものだと言われている、

全長3.3m幅2.2mの小松石造り。 建造年代は元和4年(1618) だとされ、 東京では最古の石橋 。

日光東照宮が出来たのは元和4年4月17日、同時に浅草寺境内にも東照宮を造り、家康を祀る東照宮を

江戸浅草にも造り、一般町民にも参拝させようとしたもの。その時同時に本殿・随身門・唐門、石橋

などを造りましたが、寛永19年(1642)2月19日浅草寺本堂が焼失した時、江戸東照宮に類焼し

焼け残ったのが、現在の二天門として残り、後に重要文化財の指定を受け、この石橋も往事の姿を

とどめている と。

全身純白の鯉 。

石造りの太鼓橋 。

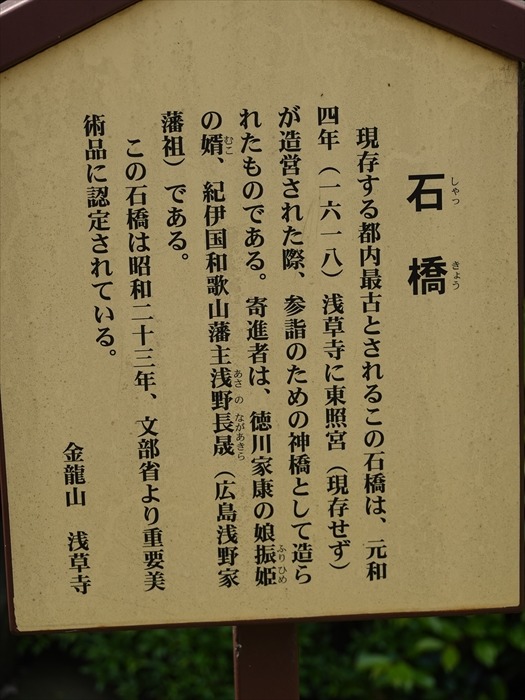

「 石橋(しゃっきょう)

現存する都内最古とされるこの石橋は、元和四年(1618)浅草寺に東照宮(現存せず)が

造営された際、参詣のための神橋として造られたものである。寄進者は、徳川家康の娘振姫

【ふりひめ】の婿【むこ】、紀伊国和歌山藩主浅野長晟【あさのながあきら】(広島県浅野家

藩祖)である。

この石橋は昭和23年、文部省より重要美術品に認定されている。

金龍山 浅草寺」

句碑

「 西仏板碑 」。

「 東京都指定有形文化財(歴史資料)

建立したものと推測される。建立の年代も不詳であるが、鎌倉末から室町初期かと思われる。

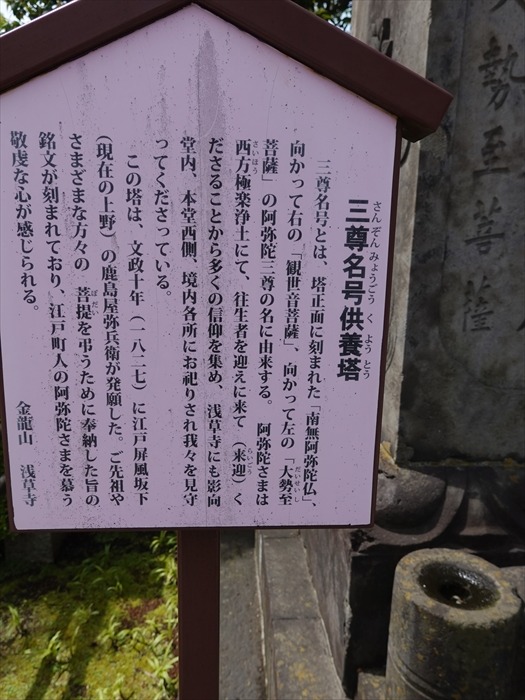

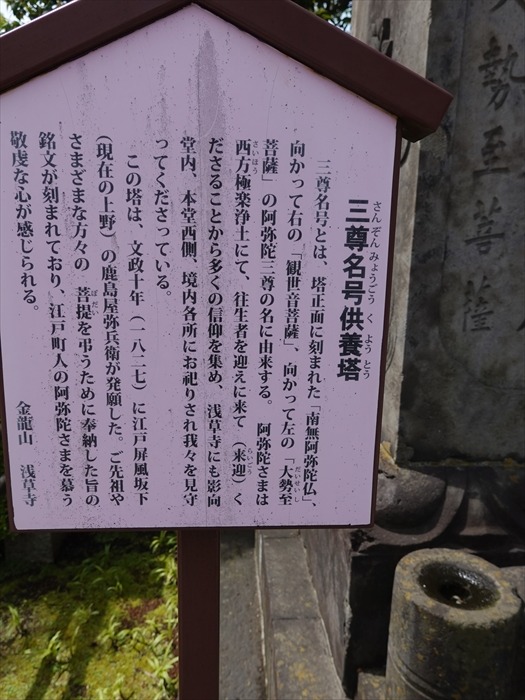

「 三尊名号供養塔 」

「 三尊名号供養塔

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 花やしき通り 」を見る。

直進して進むとその先左手にあったのが「 浅草寺六角堂 」。

「浅草寺」境内に残る一番古い建物 であると。

本堂の北西、影向堂(ようごうどう)のエリアにひっそりとある「六角堂」。

「都重宝 淺草寺六角堂」碑 。

「都重宝 淺草寺六角堂」 に近づいて。

扁額「日限地蔵尊」 。

「 東京都指定有形文化財(建造物)

浅草寺六角堂

所在地 台東区浅草ニ丁目三番一号

指定 昭和二十七年十一月三日

六角堂は「浅草寺誌」(文化十年編)に元和4年(1618)の建立とあり、江戸時代初期の建立と

考えられ、浅草寺内で最古の遺構である。

木造で単層の六角造り瓦(かわら)ぶき形式で、建物中央の直径は1.82mあり、一面の柱真々は

建物の基礎は、六角形状に廻(まわ)した土台を布石の基礎で支え、その下部に11段の石積みを

した1.5m余りの井戸上の穴が掘られている。

六角堂という特異な形式であり、都内においては遺例の少ない建造物で、貴重な文化財である。

もとは東方21.8mの場所{現・影向堂(ようごうどう)の南基壇上に元位置の表示あり}に建って

いたが、平成6年(1994)10月境内整備のためにここに移された。

都重宝から東京都指定有形文化財に変更したので、石造標識については、このように

読み替えてください。

平成8年(1996)3月25日 東京都教育委員会」

「 日限(ひぎり)地蔵尊

六角堂のご本尊。

地蔵菩薩さまは、慈悲のお心で、この娑婆世界だけでなく地獄や餓鬼道にもおもむき、衆生を

救われる仏さま。

救われる仏さま。

特にこの日限地蔵尊は、何かのお願い事に対し、日数を定めて祈願すれば、古来より霊験があると

される。

される。

造立年代は不明。木造。

金龍山浅草寺」

浅草寺六角堂は、『浅草寺誌』(文化10年編)に、元和4年(1618)に掘った井戸の上に建って

いることを示す記述があり、さらには古い建築様式も採用されていることから浅草寺内に現存する

最古の建造物と考えられます。実際、建物の底部は六角形状に廻した木製土台と基礎石で

支えられ、更に、その下部に11 段の石積みをした深さ1.5m余りの井戸状の穴が堀られています。

建物は、木造、桟瓦葺、朱塗りの六角円堂で、建物中央の直径は1.82m、一面の柱間は0.91m、

都内ではあまり見かけない特異な形式の建造物です。屋根を支える垂木は、建物の中心から

傘の骨のように放射状に広がる「

細工も難しく、大工の腕の 見せ所の一つです。

反対側にあったのが「 三峰神社 」。

「 三峯社

三峯神社とは、秩父の森厳な聖地に社殿を構える古社である。天台修験の関東総本山とされ、殊に

江戸時代には「三峯講」が各地に設けられ、盛んに参詣された。

文化一〇年(一八一三)に編纂された『浅草寺志』をひもとくと、境内各所に様々な神社が勧請され

三峯社も弁天山に建されていたことがわかる(戦災により焼失も再建)。本社は三峯に寄せる敬虔な

信心とともに、明治初年の神仏分離令以前の信仰の様子を現在に伝えているのである。

信心とともに、明治初年の神仏分離令以前の信仰の様子を現在に伝えているのである。

金龍山 浅草寺」

その先、東・右側にあったのが「 浅草寺 影向堂(ようごうどう) 」。

本堂の北西に建つ、寄棟造りの堂宇が影向堂である。現在の影向堂は、平成6年(1994)に

浅草寺中興開山慈覚大師円仁さまのご生誕1200年を記念して建立された。

影向とは、神仏が姿かたちとなって現れることである。浅草寺では、観世音菩薩のお説法や

ご活躍に不断に協力されている仏さまを「影向衆」と呼び、影向堂に生れ年(干支)ごとの

守り本尊八体(影向衆)を祀る。堂内は内陣と外陣に分かれ、内陣の須弥壇中央には

聖観世音菩薩を祀り、その左右に千手観音、虚空蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、勢至菩薩、

大日如来、不動明王、阿弥陀如来を祀る。

また、外陣には浅草名所七福神の大黒天を祀っている。影向堂は当山の朱印所であり、

参拝証としてご本尊の聖観世音菩薩と大黒天のご朱印をお授けしている。

境域には、元和4年(1618)に架設された石橋、青銅製の阿弥陀如来(元禄6年=1693)、

宝篋印塔(宝暦11年=1761)など古い文物が多く存在する。

「生れ年十二支本尊 影向堂」碑 。

「 影向堂

影向堂はもと本堂南東にあったものを、平成六年に浅草寺中興開山慈覚大師円仁さまのご生誕

千ニ百年を記念して、現在地に再建されたもので、観音さまのお説法やご活躍に不断に讃嘆

協力されている仏さま方「影向衆(ようごうしゅう)」をおまつりしているお堂である。

堂内には、中央に聖観世音菩薩さま、その左右に十ニ支に応じた生まれ年の守り本尊さま

八体がおまつりされている。

八体がおまつりされている。

お堂の上、棟飾りには、火伏せの咒い(まじない)とされる金箔押しの鴟尾を置く。鴟尾を

取り付ける際は不思議と雨を呼ぶといわれており、平成六年夏の建立時も記録的な日照りで

あったが、鴟尾を取り付けると突如として雨が降り、人々を感動させた。

金龍山浅草寺」 取り付ける際は不思議と雨を呼ぶといわれており、平成六年夏の建立時も記録的な日照りで

あったが、鴟尾を取り付けると突如として雨が降り、人々を感動させた。

本堂東南にあったお堂(現淡島堂)に替わって 平成6年(1994)10月20日現在地に落慶 。

鉄筋コンクリート寄棟造 、 錣屋根本瓦葺 間口13.3m・奥行13.3m・棟高12.9m・軒長19.7m。

金箔押の「鴟尾(しび)」 。

長さ0.7m・高さ0.8m・幅0.3m 「阿吽(あうん)」の龍がそれぞれ浮彫りされている。

鴟尾を取り付ける時には、不思議と雨を呼ぶといわれている。平成6年(1994)の夏は記録的な

日照りの年であったが、この鴟尾を取り付けるとその後、恵みの雨がもたらされた と。

「影向堂」は「 朱印所 」になっていた。

坂東札所 第十三番

江戸札所 第一番

浅草名所七福神 大黒天

江戸札所 第一番

浅草名所七福神 大黒天

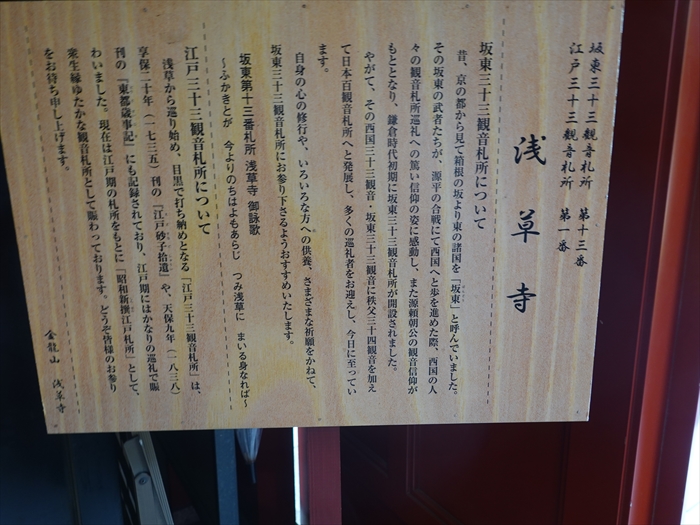

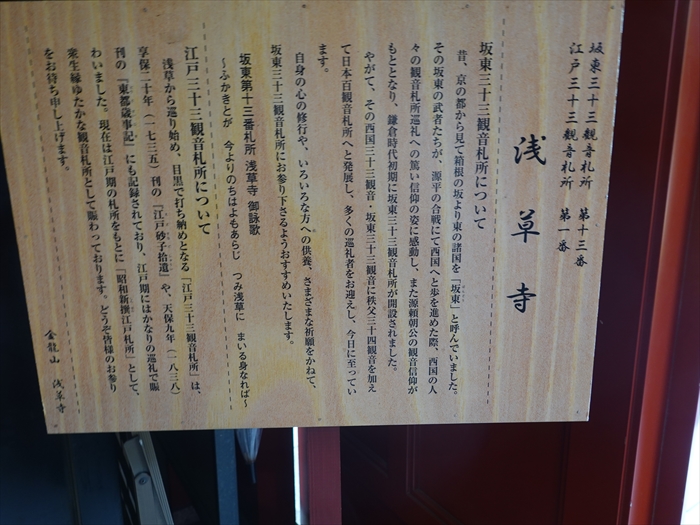

「 坂東三十三観音札所 第十三番

江戸三十三観音札所 第一番

浅草寺

坂東三十三観音札所について

昔、京の都から見て箱根の坂より東の諸国を「坂東」と呼んでいました。

昔、京の都から見て箱根の坂より東の諸国を「坂東」と呼んでいました。

その坂東の武者たちが、源平の合戦にて西国へと歩を進めた際、西国の人々の観音札所巡礼への

篤い信仰の姿に感動し、また源頼朝公の観音信仰がもととなり、鎌倉時代初期に

坂東三三観音札所が開設されました。

篤い信仰の姿に感動し、また源頼朝公の観音信仰がもととなり、鎌倉時代初期に

坂東三三観音札所が開設されました。

やがて、その西国三十三観音・坂東三十三観音に秩父三十四観音を加えて日本百観札所へと

発展し、多くの巡礼者をお迎えし、今日に至っています。

発展し、多くの巡礼者をお迎えし、今日に至っています。

自身の心の修行や、いろいろな方への供養、さまざまな祈願をかねて、坂東三十三観音札所に

お参り下さるようおすすめたします。

お参り下さるようおすすめたします。

坂東第十三番札所 浅草寺 御詠歌

~ふかきとが 今よりのちはよもあらじ つみ浅草に まいる身なれば~

江戸三十三観音札所について

浅草から巡り始め、目黒で打ち納めとなる「江戸三十三観音札所」は、享保二十年(一七三五)

刊の「江戸砂子拾遺」や、天保九年(一八三八)刊の 「東都歳事記」にも記録されており、

江戸期にはかなりの巡礼で賑わいました。現在は江戸期の札所をもとに「昭和新撰江戸札所」

として、衆生縁ゆたかな観音札所として賑わっております。どうぞ皆様のお参りをお待ち

申しげます。

金龍山 淺草寺」

刊の「江戸砂子拾遺」や、天保九年(一八三八)刊の 「東都歳事記」にも記録されており、

江戸期にはかなりの巡礼で賑わいました。現在は江戸期の札所をもとに「昭和新撰江戸札所」

として、衆生縁ゆたかな観音札所として賑わっております。どうぞ皆様のお参りをお待ち

申しげます。

金龍山 淺草寺」

堂内には 、中央に「聖観世音菩薩様 」 、その左右に「十ニ支に応じた生まれ年の守り本尊様 八体 」

がお祀りされていた。

「 大黒天 」をズームして。

「浅草名所(などころ)七福神」の内、浅草寺では「大黒天」をお祀りしている。

大黒天は元々インドや中国で寺院の守護や豊穣を司っていたが、日本では袋を背負い俵に乗る

柔和な姿となる。

「 影向堂のご本尊さま(生れ年守り本尊) 」。

内陣の須弥壇中央には聖観世音菩薩を祀り、

右:千手観音菩薩、虚空蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、

左:勢至菩薩、大日如来、不動明王、阿弥陀如来 を祀る。

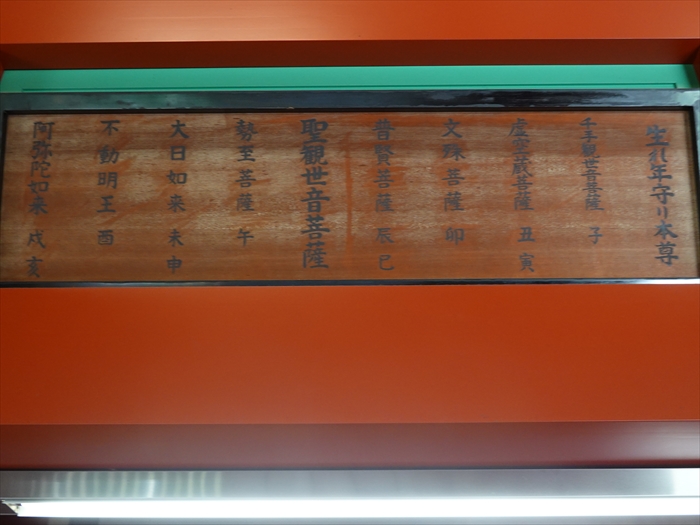

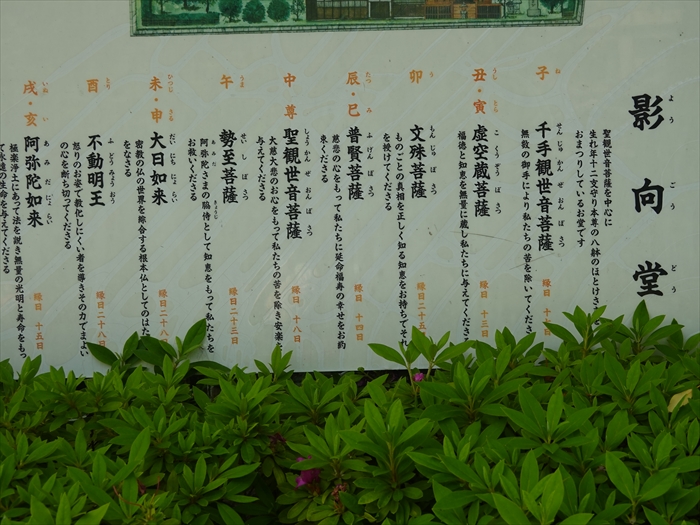

「影向堂

聖観世音菩葮を中心に生れ年十ニ支守り本尊の八躰のほとけさまをおまつりしているお堂です。

子 千手觀世音菩薩 縁日 十七日無数の御手により私たちの苦を除いてくださる

丑・寅 虚空蔵菩薩 縁日 十三日

福徳と知恵を無量に蔵し私達に与えてくださる

卯 文殊菩薩

縁日 二十五日

辰・巳 普賢菩薩 縁日 十四日

慈悲の心をもって私たちに延命福寿の幸せをお約束くださる

中尊 聖観世音菩薩 縁日 十八日

大慈大悲のお心を持って私たちの苦を除き安楽を与えてくださる

辰・巳 普賢菩薩 縁日 十四日

慈悲の心をもって私たちに延命福寿の幸せをお約束くださる

中尊 聖観世音菩薩 縁日 十八日

大慈大悲のお心を持って私たちの苦を除き安楽を与えてくださる

午 勢至菩薩

縁日 二十三日

阿弥陀さまの脇侍として知恵ををもって私たちをお救いくださる

阿弥陀さまの脇侍として知恵ををもって私たちをお救いくださる

未・酉 大日如来

縁日 二十八日

密教の仏の世界を綜合する根本仏としてのはたらきをなさる

酉 不動明王 縁日 二十八日

酉 不動明王 縁日 二十八日

怒りのお姿で教化しにくい者を導きその力でまよいの心を断ち切ってくださる

戌・亥 阿弥陀如来 縁日 十五日

極楽浄土にあって法を説き無量の光明と寿命をもって永遠の生命を与えてくださる」

戌・亥 阿弥陀如来 縁日 十五日

極楽浄土にあって法を説き無量の光明と寿命をもって永遠の生命を与えてくださる」

「 中尊の聖観世音菩薩と生まれ年十ニ支守本尊の八躰仏 」

須弥壇に鎮座する 「聖観世音菩薩様 」 、その左右の「十ニ支に応じた生まれ年の守り本尊様 八体 」

を再び。

「 恵比寿・大黒天 」の「 御影 」は販売されていた。

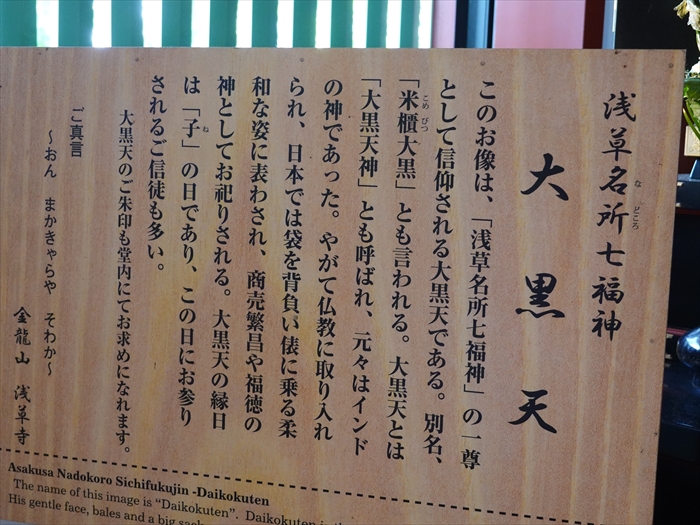

「 浅草名所七福神

大国天

このお像は、「浅草名所七福神」の一尊として信仰される大黒天である。別名「米櫃大黒」とも

言われる。大黒天とは「大黒天神」とも呼ばれ、元々はインドの神であった。やがて仏教に

取り入れられ、日本では袋を背負い俵に乗る柔和な姿に表わされ、商売繁昌や福徳の神として

お祀りされる。大黒天の縁日は「子」の日であり、この日にお参りされるご信徒も多い

言われる。大黒天とは「大黒天神」とも呼ばれ、元々はインドの神であった。やがて仏教に

取り入れられ、日本では袋を背負い俵に乗る柔和な姿に表わされ、商売繁昌や福徳の神として

お祀りされる。大黒天の縁日は「子」の日であり、この日にお参りされるご信徒も多い

大黒天のご朱印も堂内にてお求めになれます。

ご真言

~おん まかきゃらや そわか~

金龍山 浅草寺」

「御朱印」の列に並ぶインバウンドの方々。

「 影向堂」の 本堂側には清らかな水の流れがあった。

湧水なのであろうか?

1~1.5m程の幅の流れ。

「 石橋 (しゃっきょう) 」の手前には、大きな鯉がのんびりと。

この石橋は日光東照宮の神橋になぞられて造ったものだと言われている、

全長3.3m幅2.2mの小松石造り。 建造年代は元和4年(1618) だとされ、 東京では最古の石橋 。

日光東照宮が出来たのは元和4年4月17日、同時に浅草寺境内にも東照宮を造り、家康を祀る東照宮を

江戸浅草にも造り、一般町民にも参拝させようとしたもの。その時同時に本殿・随身門・唐門、石橋

などを造りましたが、寛永19年(1642)2月19日浅草寺本堂が焼失した時、江戸東照宮に類焼し

焼け残ったのが、現在の二天門として残り、後に重要文化財の指定を受け、この石橋も往事の姿を

とどめている と。

全身純白の鯉 。

石造りの太鼓橋 。

「 石橋(しゃっきょう)

現存する都内最古とされるこの石橋は、元和四年(1618)浅草寺に東照宮(現存せず)が

造営された際、参詣のための神橋として造られたものである。寄進者は、徳川家康の娘振姫

【ふりひめ】の婿【むこ】、紀伊国和歌山藩主浅野長晟【あさのながあきら】(広島県浅野家

藩祖)である。

この石橋は昭和23年、文部省より重要美術品に認定されている。

金龍山 浅草寺」

句碑

「 此華の 古那木の中の 桜の木 藤吉古老挙定治鐫 」。

「 西仏板碑 」。

「 東京都指定有形文化財(歴史資料)

西仏板碑

所在地 台東区浅草ニ丁目三番一号浅草寺

指定 昭和十七年九月旧跡

昭和五十六年三月十ニ日種別変更

建立者の西仏については明らかではないが、この板碑(いたび)は彼が妻子の後世安楽を祈って建立したものと推測される。建立の年代も不詳であるが、鎌倉末から室町初期かと思われる。

上部が破損しているが、製作時には三メートル近くあったものと思われる。寛保ニ年(一七四ニ)

暴風雨によって倒れ破損、文化十一年(一八一四)に有志が側柱を立てて支えたという。材質は

秩父粘板岩(青石)。

秩父粘板岩(青石)。

現存の板碑の大きさは高さニ一七・九センチメートル、幅四八・〇センチメートル、

厚さ四・七センチメートル。

中世の信仰を知るうえで貴重な遺品であり、かつ巨大板碑の典型例である。

平成八年三月ニ十五日建設

東京都教育委員会」

「 三尊名号供養塔 」

「 三尊名号供養塔

三尊名号とは、塔正面に刻まれた「南無阿弥陀仏」、向かって右の、「観世音菩薩」、向かって

左の「大勢至菩薩」の阿弥陀三尊の名に山来する。阿弥陀さまは西方極楽浄土にて、往生者を

迎えに来て(来迎)くださることから多くの信仰を集め、浅草寺にも影向堂内、本堂西側、

境内各所にお祀りされ我々を見守ってくださっている。

左の「大勢至菩薩」の阿弥陀三尊の名に山来する。阿弥陀さまは西方極楽浄土にて、往生者を

迎えに来て(来迎)くださることから多くの信仰を集め、浅草寺にも影向堂内、本堂西側、

境内各所にお祀りされ我々を見守ってくださっている。

この塔は、文政十年(一八二七)に江戸屏風坂下(現在の上野)、の鹿島屋弥兵衛が発願した。

ご先祖やさまざまな方々の 善提を弔うために本納した旨の銘文が刻まれており、江戸町人の

阿弥陀さまを慕う敬虔な心が感じられる。

ご先祖やさまざまな方々の 善提を弔うために本納した旨の銘文が刻まれており、江戸町人の

阿弥陀さまを慕う敬虔な心が感じられる。

金龍山 浅草寺」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.29

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.28

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.