PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「春日局の孫 淀藩主稲葉家三代 美濃守正則に継承」。

大正7年(1918) 稲葉家御道具売り立に出される。

稲葉家17代目 正縄の長女の嫁ぎ先 小野家へ 。

稲葉家から岩崎家へ

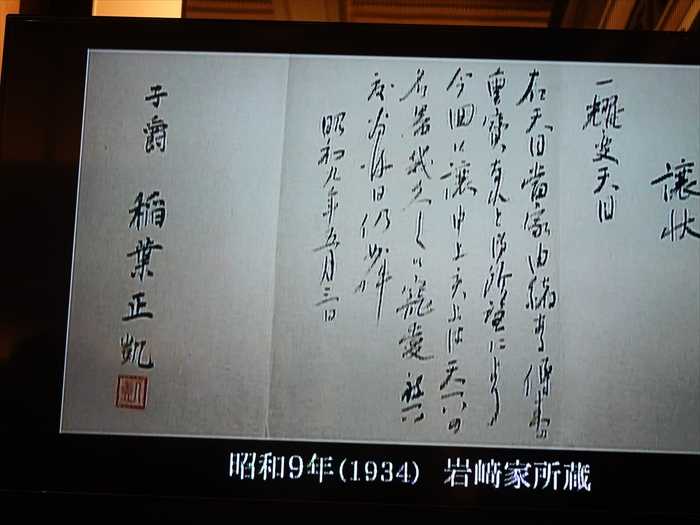

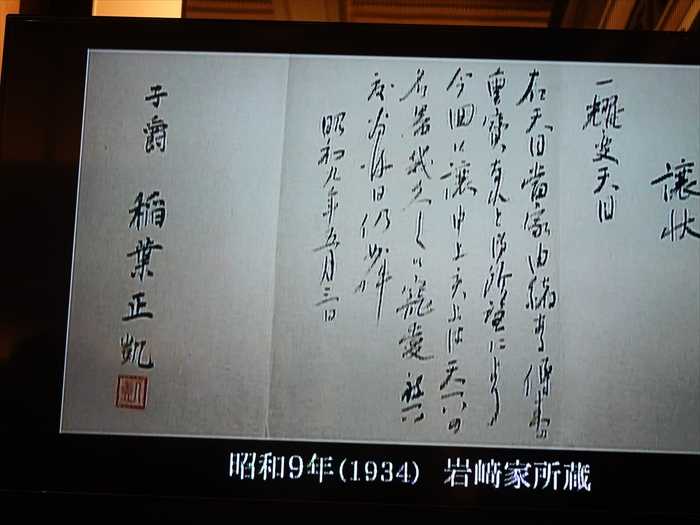

「 昭和9年(1934) 岩崎家所蔵。 」

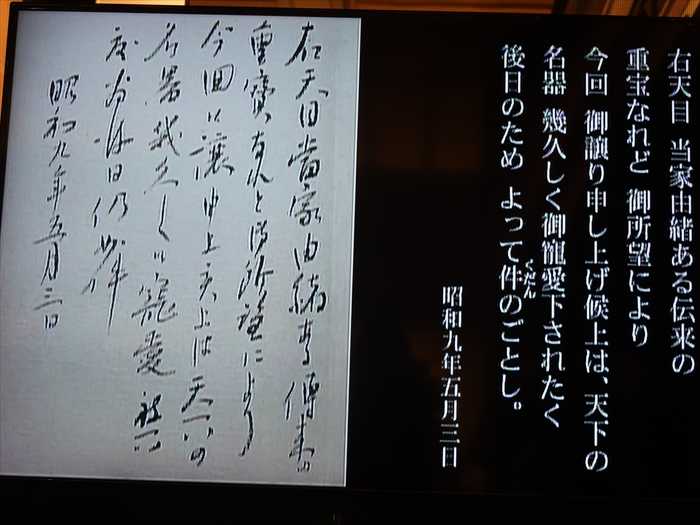

譲状 一 曜変天目

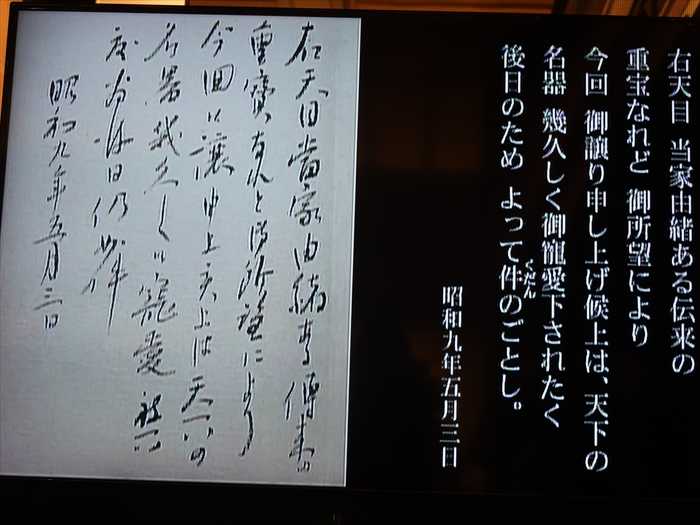

右天目 当家由緒ある伝来の

重宝なれど 御所望により

今回 御譲り申し上げ候上は、天下の

名器 幾久しく御寵愛下されたく

後日のため よって件のごとし

昭和九年五月三日

子爵 稲葉正凱 」

天下の名器を私に用うべからず 」。

「 三菱第4代社長 岩崎小彌太(1879~1945) 」

1934年(昭和11年)に三菱財閥第4代総帥の男爵岩崎小弥太が購入したが、

彼は「 天下の名器を私如きが使うべきでない 」として、茶碗としては生涯使うことは

なかったという。

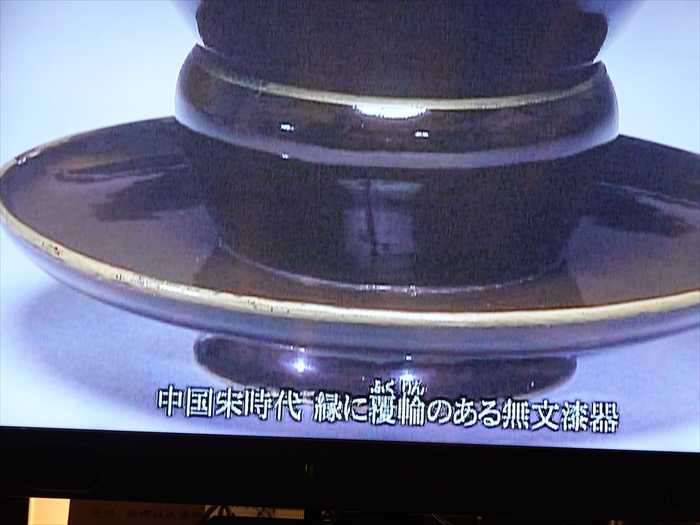

「 紀州 徳川家伝来の黒漆塗りの台「尼崎台」 」

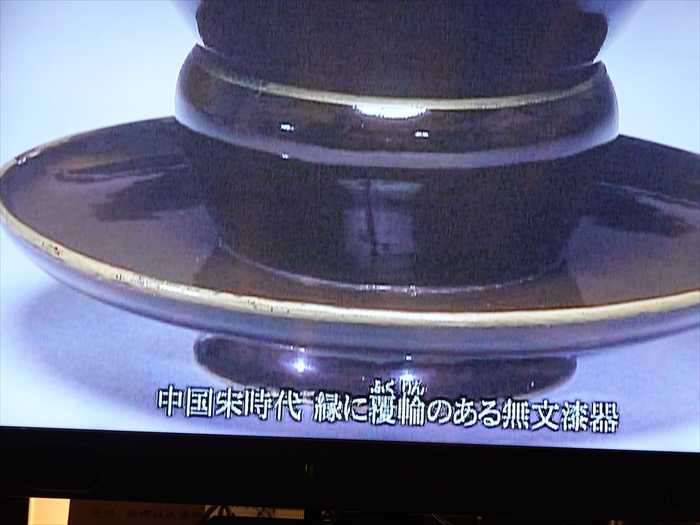

中国宋時代縁に覆輪のある無文漆器 」

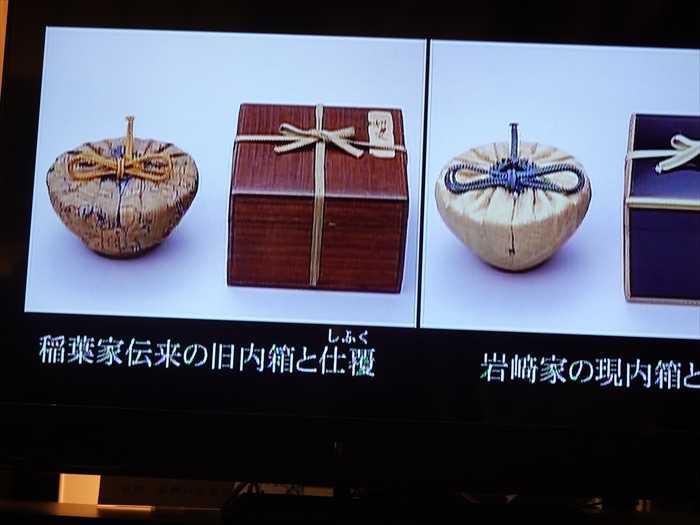

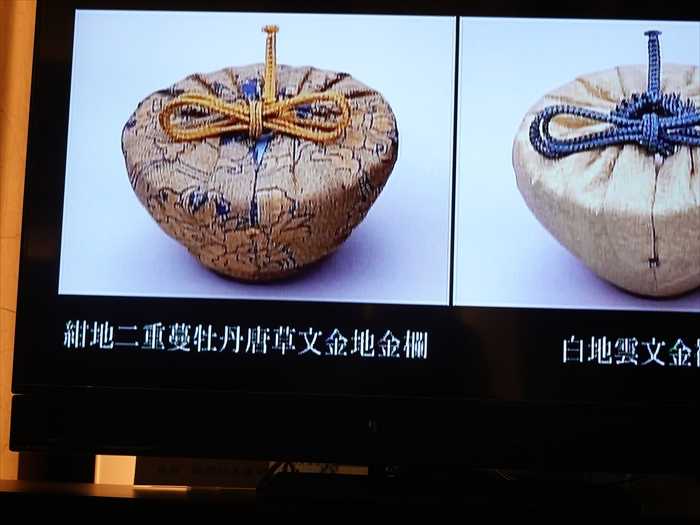

静嘉堂所蔵の 曜変天目(「稲葉天目」) 👈️リンク 2つの仕覆が添っています。

これは、茶碗でありながら大変珍しいことです。

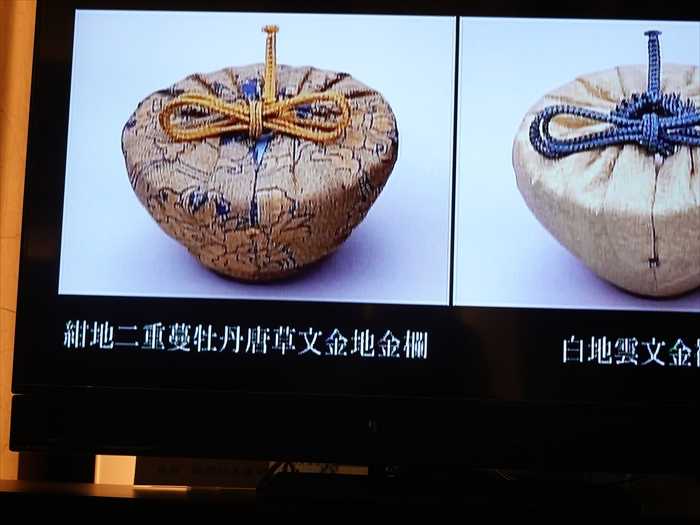

曜変天目とともに稲葉家から伝来した「紺地二重蔓牡丹唐草文金地金襴仕覆」と、岩﨑家の

曜変天目の格に相応しい名物裂の逸品で、いずれも中国・明時代、今から5~600年ほど前に

製作された貴重な絹織物です。

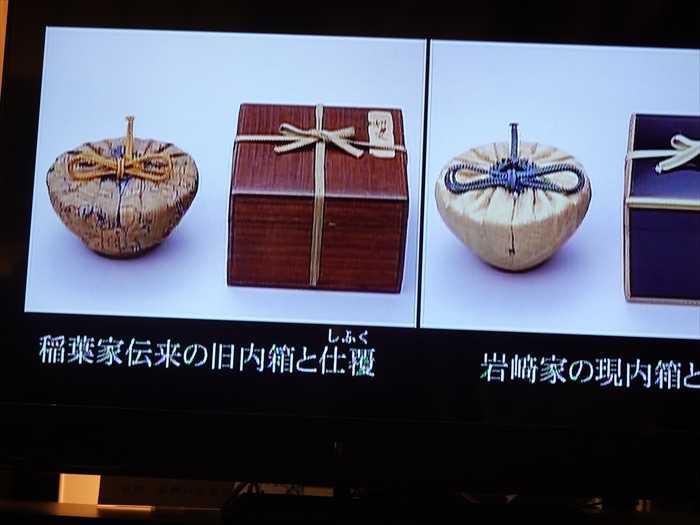

左:稲葉家伝来の旧内箱と仕覆(しふく)

右:岩崎家の現内箱と仕覆(しふく)

左:紺地二重牡丹唐草文金地金欄

右: 白地雲文金襴仕覆

「 土見せの髙台 」

高台外径:3.8cm

同高さ:0.5cm

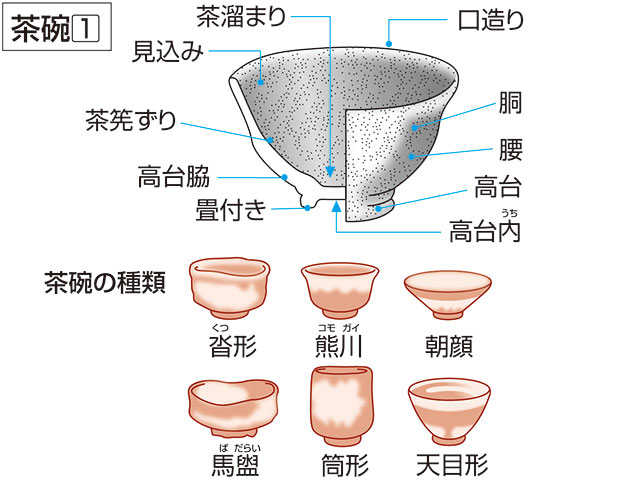

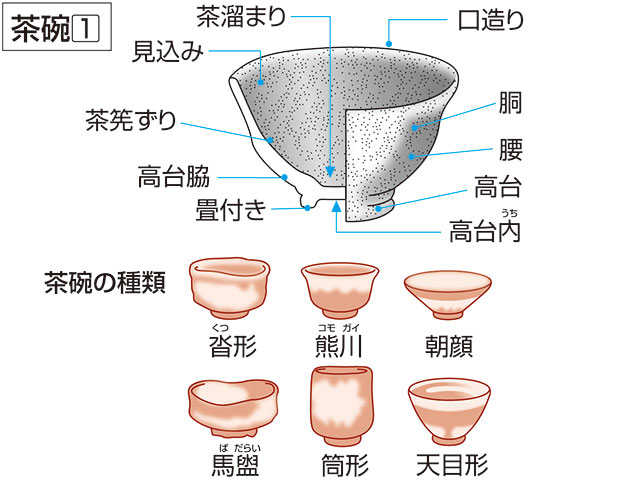

茶碗の案内図。

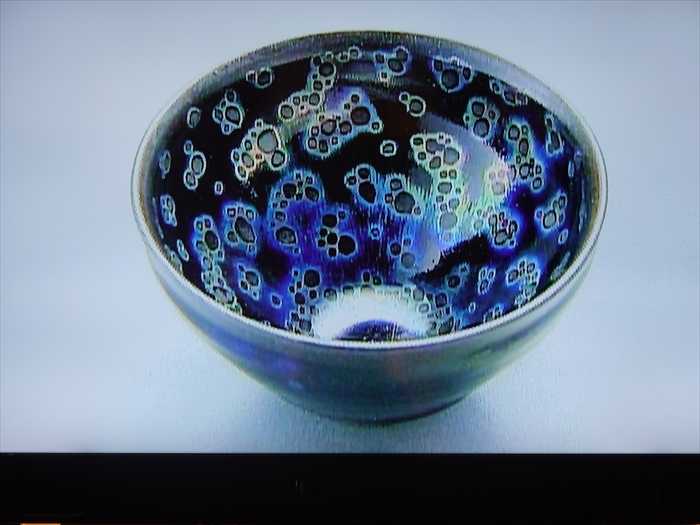

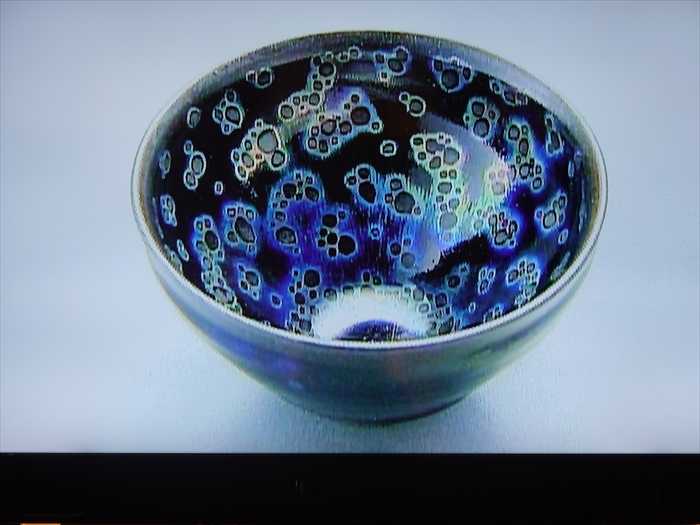

一般に、稲葉天目の名で知られる、曜変中の曜変、天目の王者ともいうべき名碗。

器形は正しい建盞形で、総体に引き締まった気分があり、特に高台の作りは、類例のない

ていねいなものです。高台内を、浅く平らに削り、蛇の目状の高台に仕上げてありますが、

少しのゆがみもなく、それだけでも特別の上作であることが、はっきりわかります。

素地は、比較的きめが細かく、堅く焼き締まり、黒ずんだ灰かっ色で、鈍い光沢があります。

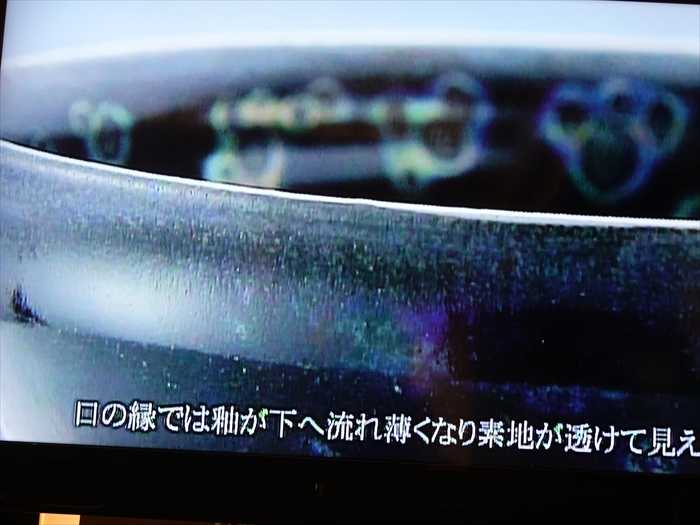

器の内外に、光沢のある黒釉がたっぷりとかかり、口縁の釉が流れて灰色を帯び、見込みと裾に、

厚い釉だまりがみられるのは、建盞の尋常の姿です と。

姿は天目形

口縁は鼈口(すっぽんぐち)

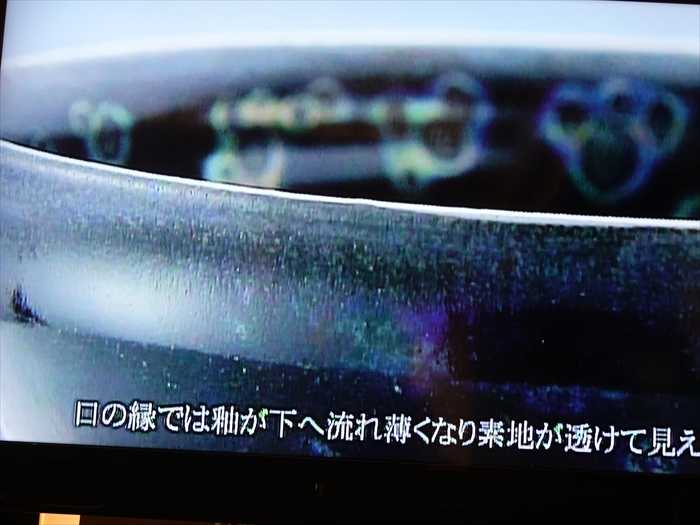

口の縁では釉が下へ流れ薄くなり素地が透けて見えています

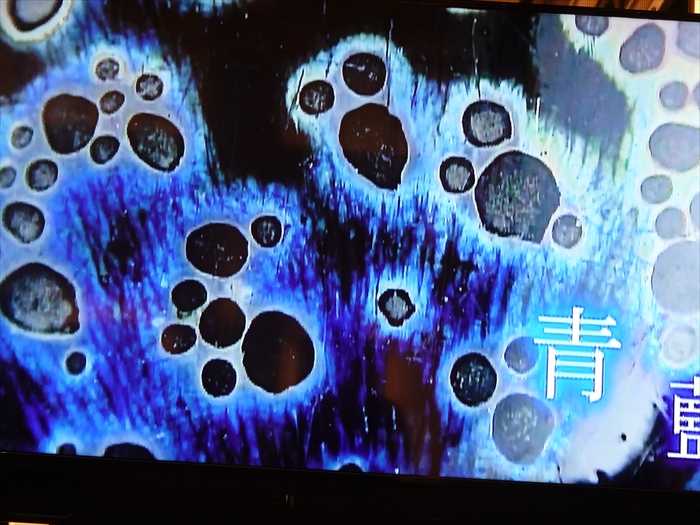

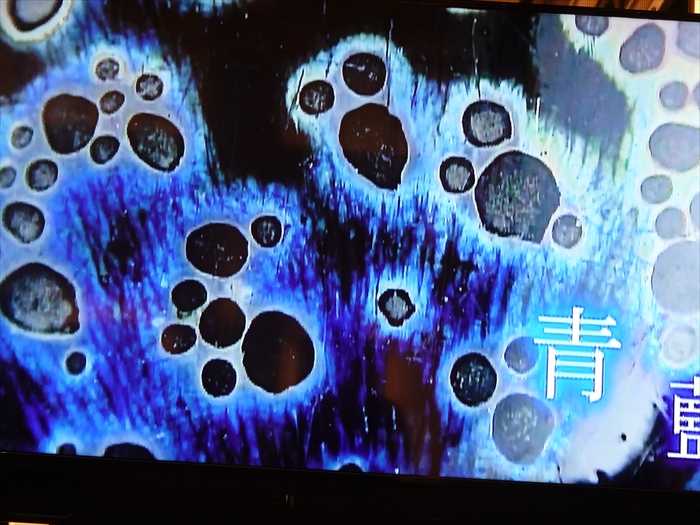

青と藍

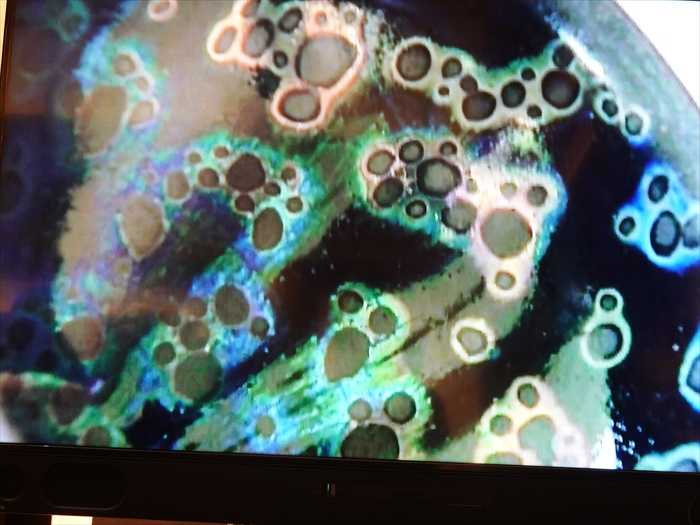

虹色 光彩が・・・

モロフォ蝶の羽や貝の内側の光沢「構造色」

モロフォ蝶の写真をネットから。

内面一面に、星紋と呼ばれる大小さまざまの、まるい斑紋が不規則に散在し、それらをめぐって、

きらきらと輝く光芒が、夢のように明滅して、つややかな黒い釉面を、絢爛たるものにしています。

いわゆる曜変現象であって、『君台観左右帳記』の記述に、

「濃き瑠璃、薄き瑠璃の星、ひたとあり」云々とありますのに、よく符合します。

このような曜変現象については、山崎一雄氏の詳細な研究があります。それによると、

微細な結晶群と釉上に生まれた一万分の一粍という、非常に薄い皮膜によるものと

推測されていますが、それらの成分については、まだ全くわかっていません と。

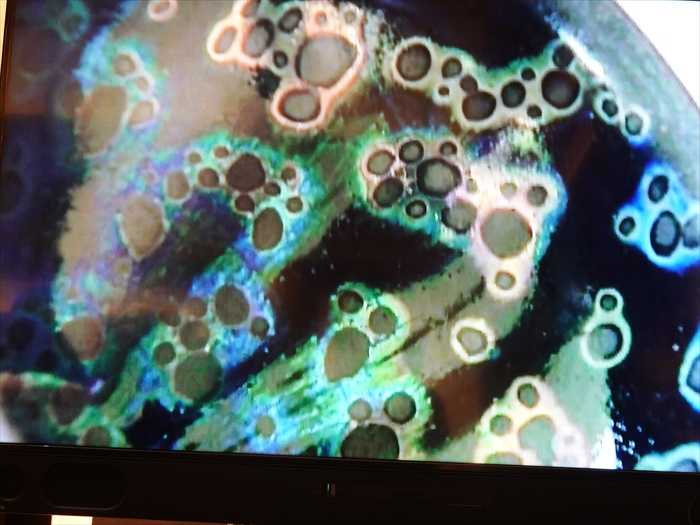

自然光に囲まれると

自然光で見る美しさ

左側おオ レンジの発色 、右側の 白い発色

白、青、藍のカオス

星紋が大小群をなして散らばり、紺瑠璃色・銀色・群青・紺碧などの色彩が紋中に乱発して

斑紋はあたかも豹皮のようである。

光線で一度照らせば五彩の色が鮮かに輝き、相映発してちらちらと目くるめくばかりに

変幻し、文様が豊富で鮮明なことはこの類の茶碗のなかで第一等である。

ジワジワとズームして。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

大正7年(1918) 稲葉家御道具売り立に出される。

稲葉家17代目 正縄の長女の嫁ぎ先 小野家へ 。

稲葉家から岩崎家へ

「 昭和9年(1934) 岩崎家所蔵。 」

譲状 一 曜変天目

右天目 当家由緒ある伝来の

重宝なれど 御所望により

今回 御譲り申し上げ候上は、天下の

名器 幾久しく御寵愛下されたく

後日のため よって件のごとし

昭和九年五月三日

子爵 稲葉正凱 」

天下の名器を私に用うべからず 」。

「 三菱第4代社長 岩崎小彌太(1879~1945) 」

1934年(昭和11年)に三菱財閥第4代総帥の男爵岩崎小弥太が購入したが、

彼は「 天下の名器を私如きが使うべきでない 」として、茶碗としては生涯使うことは

なかったという。

「 紀州 徳川家伝来の黒漆塗りの台「尼崎台」 」

中国宋時代縁に覆輪のある無文漆器 」

静嘉堂所蔵の 曜変天目(「稲葉天目」) 👈️リンク 2つの仕覆が添っています。

これは、茶碗でありながら大変珍しいことです。

曜変天目とともに稲葉家から伝来した「紺地二重蔓牡丹唐草文金地金襴仕覆」と、岩﨑家の

曜変天目の格に相応しい名物裂の逸品で、いずれも中国・明時代、今から5~600年ほど前に

製作された貴重な絹織物です。

左:稲葉家伝来の旧内箱と仕覆(しふく)

右:岩崎家の現内箱と仕覆(しふく)

左:紺地二重牡丹唐草文金地金欄

右: 白地雲文金襴仕覆

「 土見せの髙台 」

高台外径:3.8cm

同高さ:0.5cm

茶碗の案内図。

一般に、稲葉天目の名で知られる、曜変中の曜変、天目の王者ともいうべき名碗。

器形は正しい建盞形で、総体に引き締まった気分があり、特に高台の作りは、類例のない

ていねいなものです。高台内を、浅く平らに削り、蛇の目状の高台に仕上げてありますが、

少しのゆがみもなく、それだけでも特別の上作であることが、はっきりわかります。

素地は、比較的きめが細かく、堅く焼き締まり、黒ずんだ灰かっ色で、鈍い光沢があります。

器の内外に、光沢のある黒釉がたっぷりとかかり、口縁の釉が流れて灰色を帯び、見込みと裾に、

厚い釉だまりがみられるのは、建盞の尋常の姿です と。

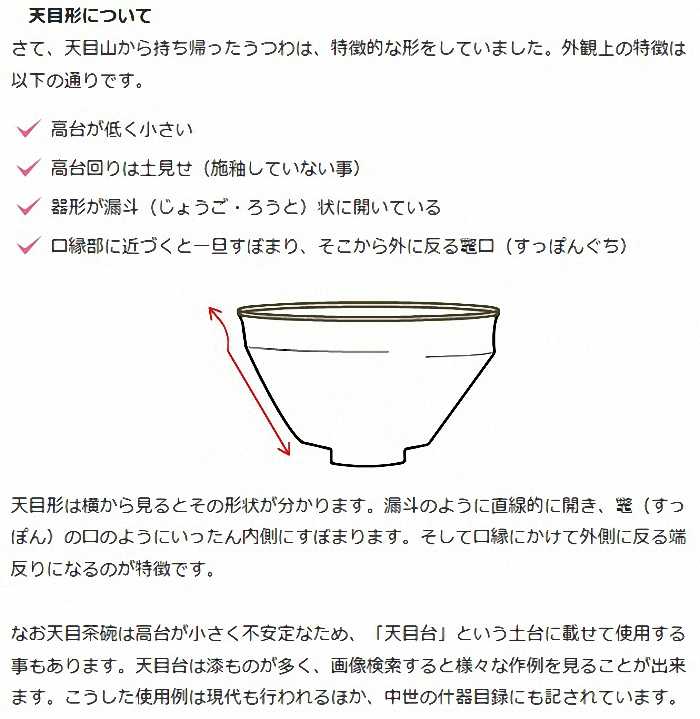

姿は天目形

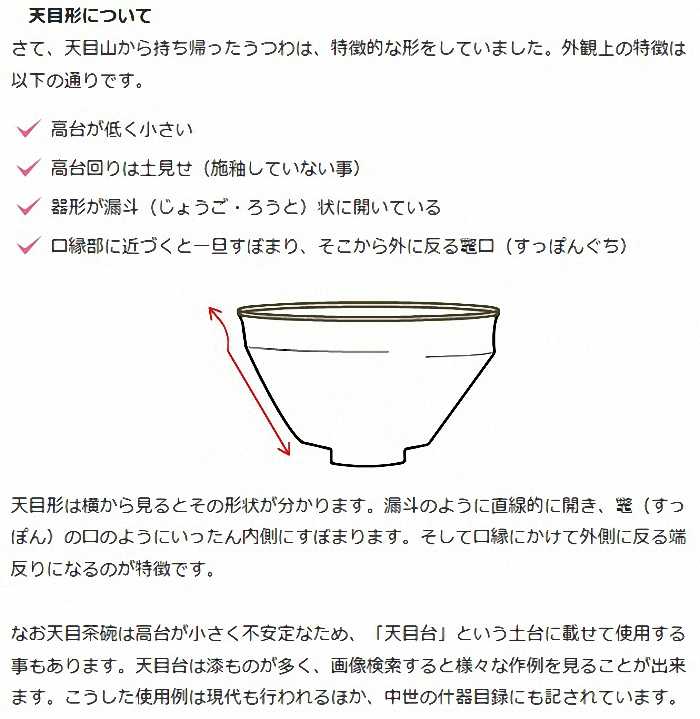

天目形について

以下の通りです。

さて、天目山から持ち帰ったうつわは、特徴的な形をしていました。外観上の特徴は

✔

高台が低く小さい

✔

高台回りは土見せ(施釉していない事)

✔

器形が漏斗(じょうご・ろうと)状に開いている

✔

ロ縁部に近づくと一旦すぼまり、そこから外に反る鼈ロ(すっぽんぐち)

天目形は横から見るとその形状が分かります。漏斗のように直線的に開き、(すっぽん)のロの

ようにいったん内側にすぼまります。そして口縁にかけて外側に反る端反りになるのが特徴です。

ようにいったん内側にすぼまります。そして口縁にかけて外側に反る端反りになるのが特徴です。

なお天目茶碗は高台が小さく不安定なため、「天目台」という土台に載せて使用する事も

あります。天目台は漆ものが多く、画像検索すると様々な作例を見ることが出来ます。

こうした使用例は現代も行われるほか、中世の什器目録にも記されています。

あります。天目台は漆ものが多く、画像検索すると様々な作例を見ることが出来ます。

こうした使用例は現代も行われるほか、中世の什器目録にも記されています。

口縁は鼈口(すっぽんぐち)

口の縁では釉が下へ流れ薄くなり素地が透けて見えています

青と藍

虹色 光彩が・・・

モロフォ蝶の羽や貝の内側の光沢「構造色」

モロフォ蝶の写真をネットから。

内面一面に、星紋と呼ばれる大小さまざまの、まるい斑紋が不規則に散在し、それらをめぐって、

きらきらと輝く光芒が、夢のように明滅して、つややかな黒い釉面を、絢爛たるものにしています。

いわゆる曜変現象であって、『君台観左右帳記』の記述に、

「濃き瑠璃、薄き瑠璃の星、ひたとあり」云々とありますのに、よく符合します。

このような曜変現象については、山崎一雄氏の詳細な研究があります。それによると、

微細な結晶群と釉上に生まれた一万分の一粍という、非常に薄い皮膜によるものと

推測されていますが、それらの成分については、まだ全くわかっていません と。

自然光に囲まれると

自然光で見る美しさ

左側おオ レンジの発色 、右側の 白い発色

白、青、藍のカオス

星紋が大小群をなして散らばり、紺瑠璃色・銀色・群青・紺碧などの色彩が紋中に乱発して

斑紋はあたかも豹皮のようである。

光線で一度照らせば五彩の色が鮮かに輝き、相映発してちらちらと目くるめくばかりに

変幻し、文様が豊富で鮮明なことはこの類の茶碗のなかで第一等である。

ジワジワとズームして。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.