PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

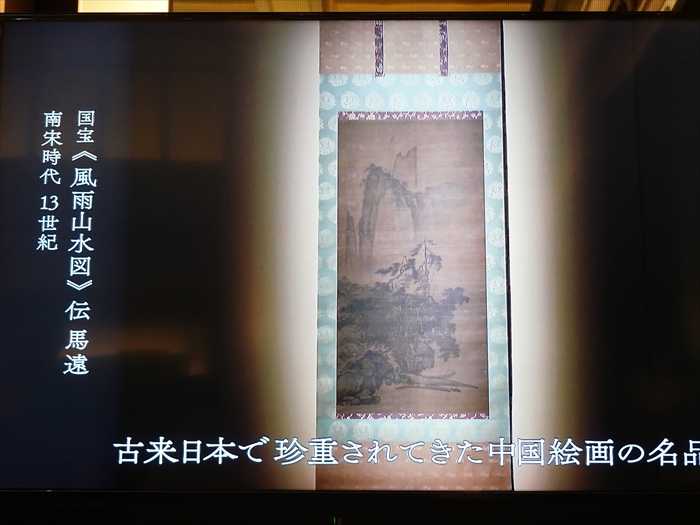

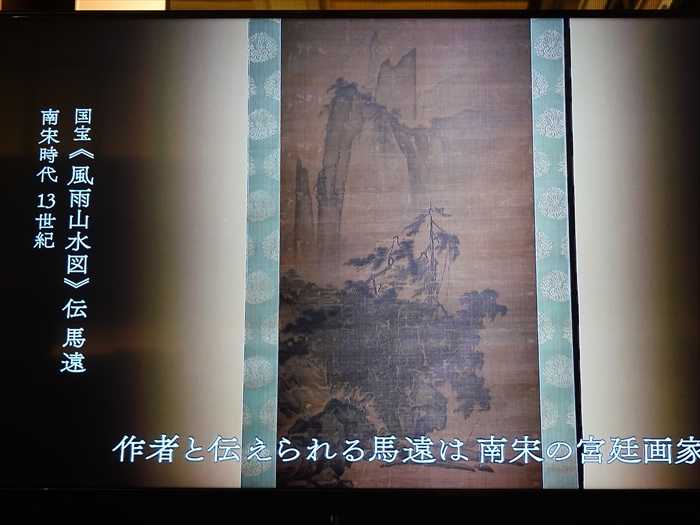

さらに「静嘉堂@丸の内」のロビーのビデオ映像をカメラで追う。

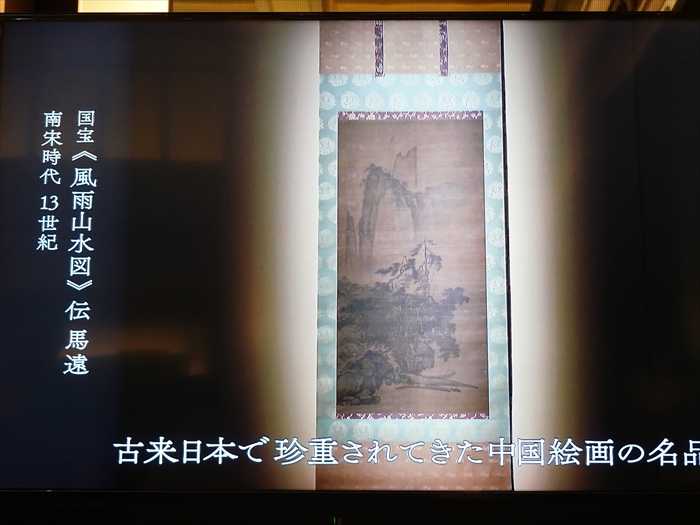

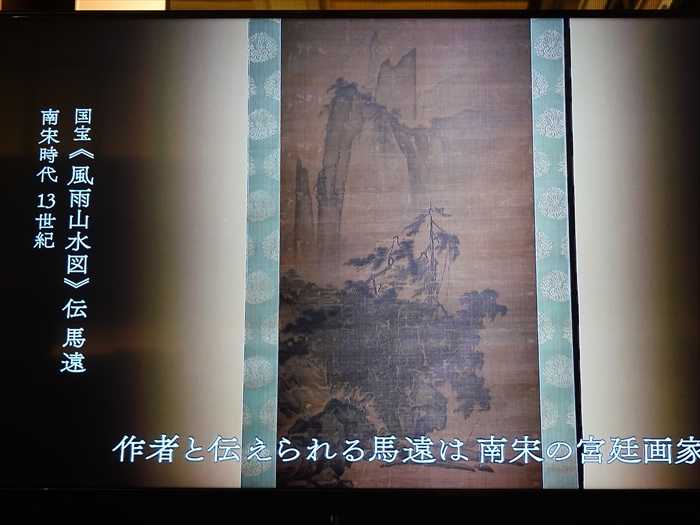

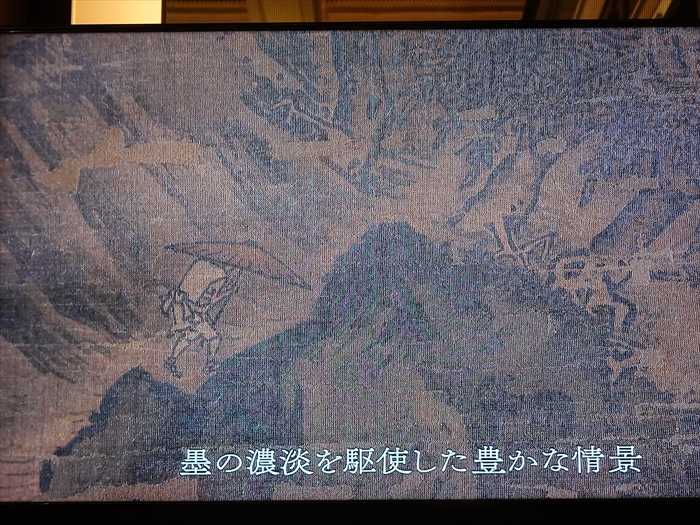

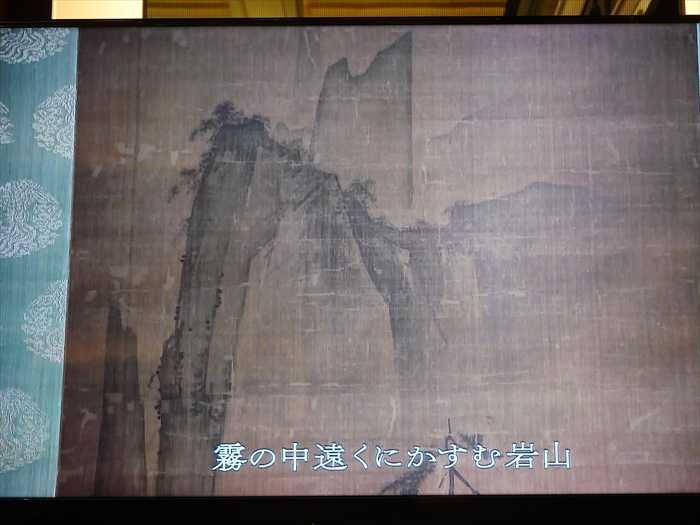

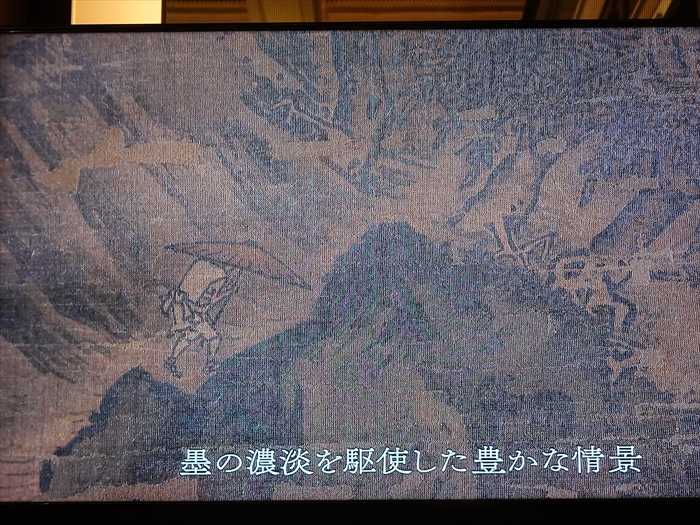

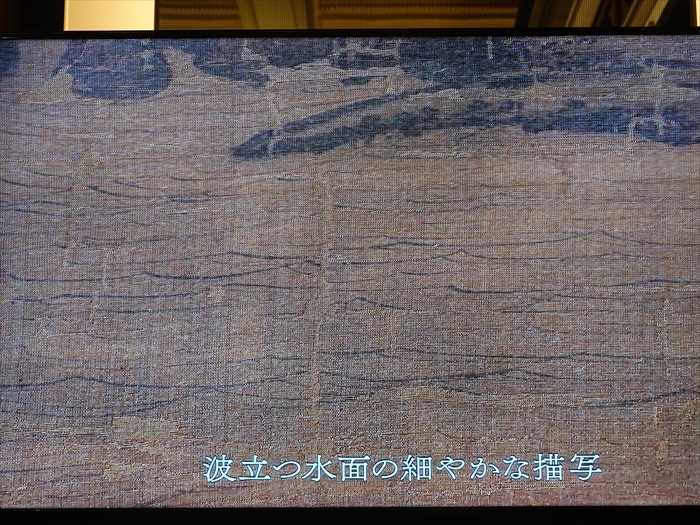

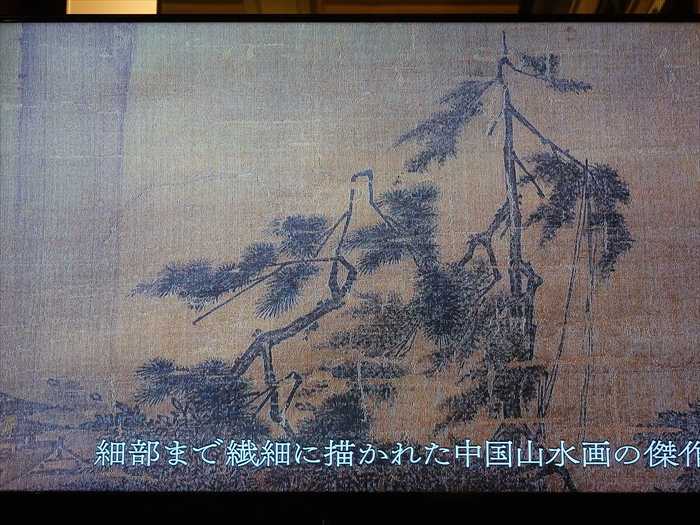

「 国宝《風雨山水図》伝馬遠 南宋時代 13世紀

古来日本で珍重されてきた中国絵画の名品 」

「 作者と伝えられる馬遠(ばえん)は南宋の宮廷画家 」

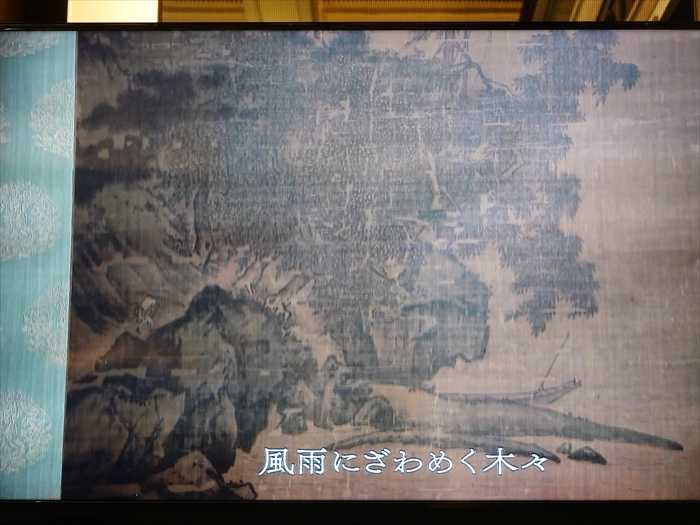

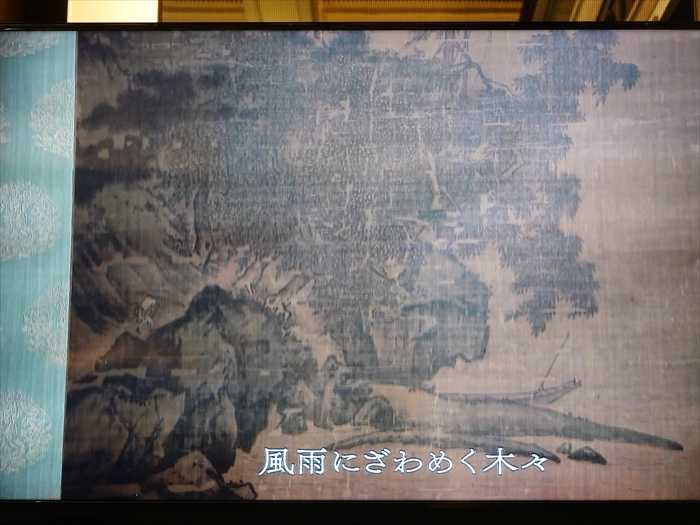

「 風雨にざわめく木々 」

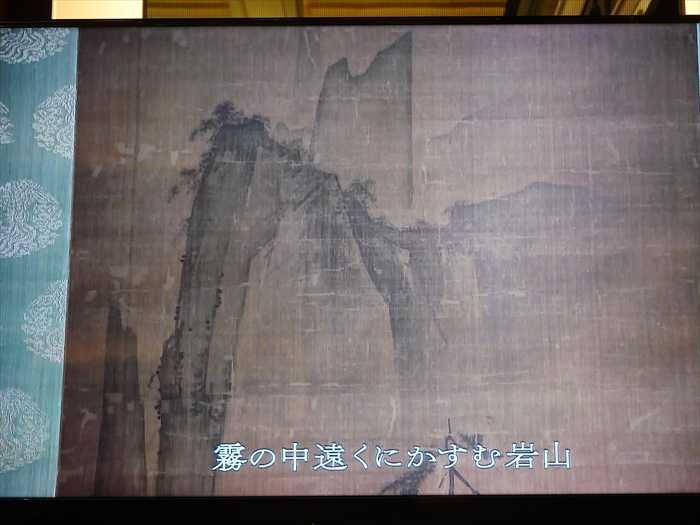

「 霧の中遠くにかすむ岩山

「 墨の濃淡を駆使した豊かな情景 」

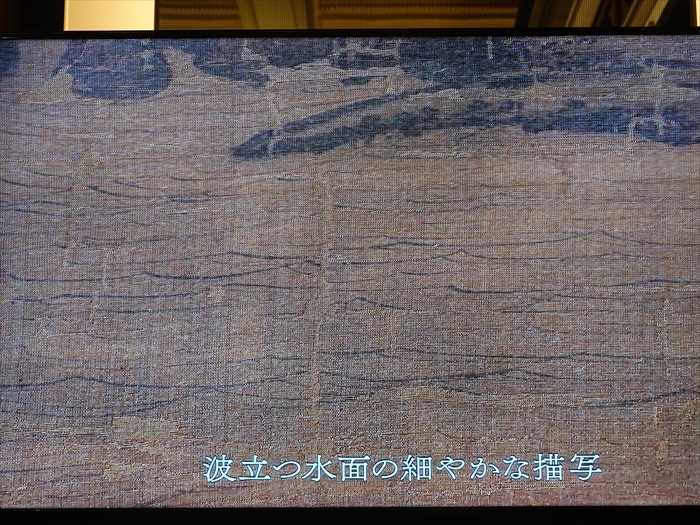

「 波立つ水面の細やかな描写 」

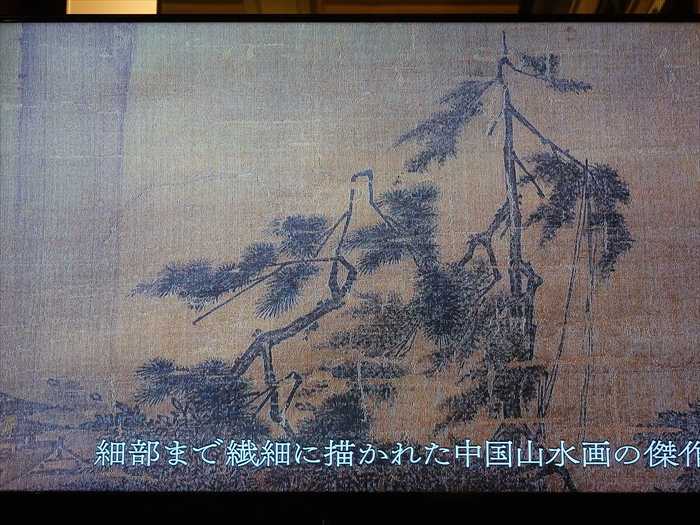

「 細部まで繊細に描かれた中国山水画の傑作 」

ネットから 国宝 伝馬遠「風雨山水図」

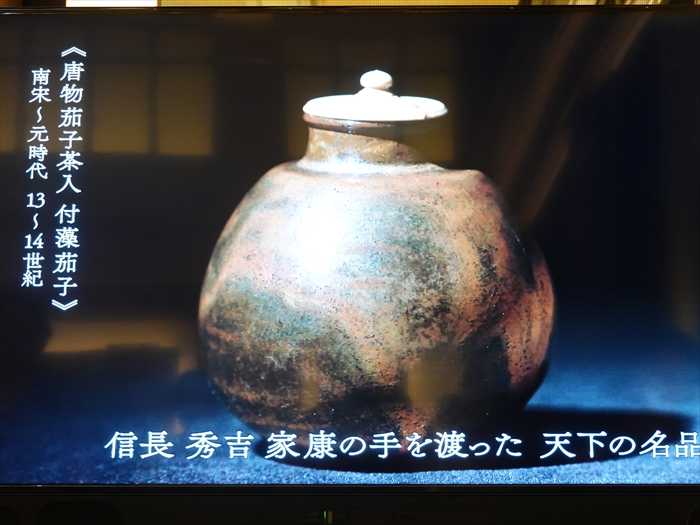

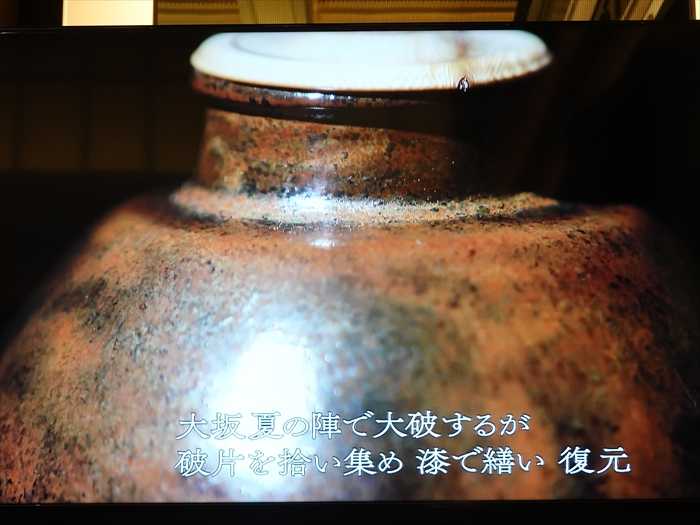

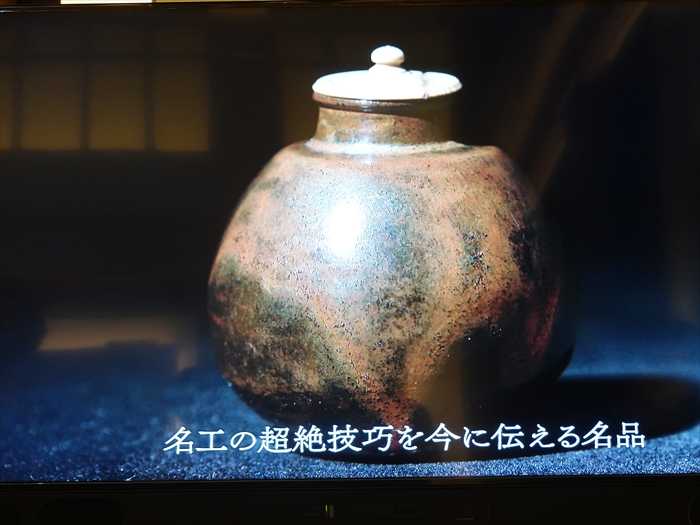

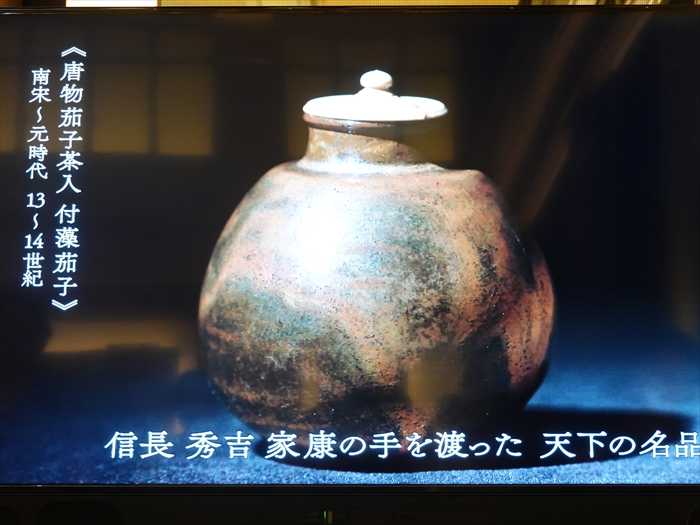

《唐物茄子茶入 付藻茄子》 南宋~元時代(13~14世紀)

本能寺の変、大坂夏の陣の戦乱に巻き込まれ、大坂城落城後、破損。家康の命により塗師の

藤重父子により繕われた。 岩﨑彌之助が購入した最初の茶道具 といわれる。

「 信長 秀吉 家康の手を渡った天下の名品 」

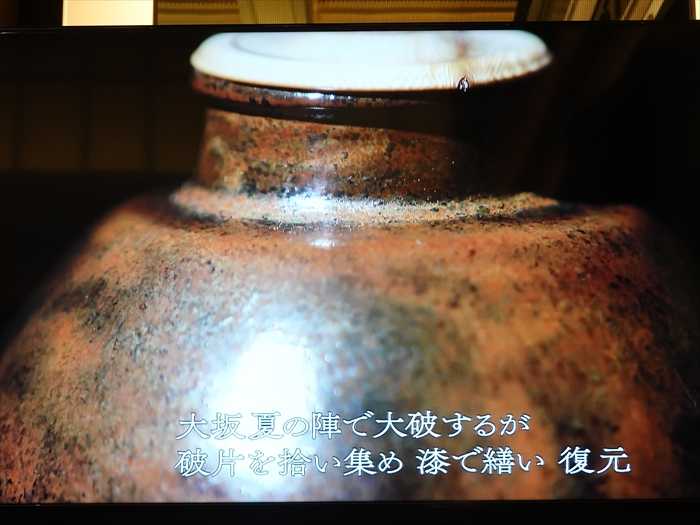

大阪夏の陣で大破するが破片を拾い集め漆で繕い復元 」

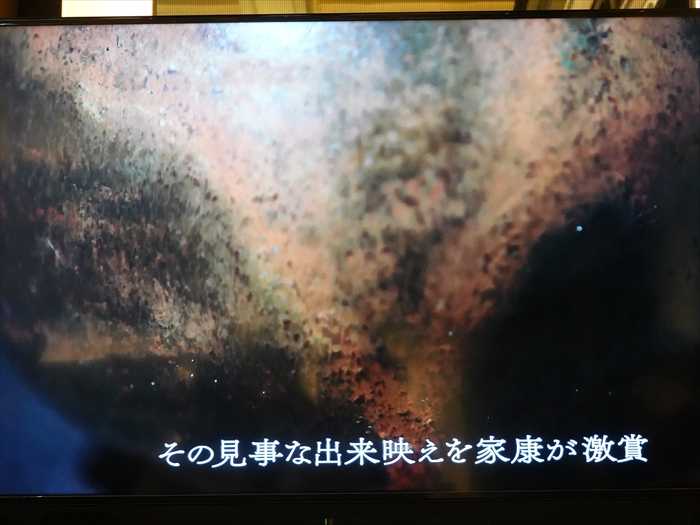

「 その見事な出来映えを家康が激賞 」

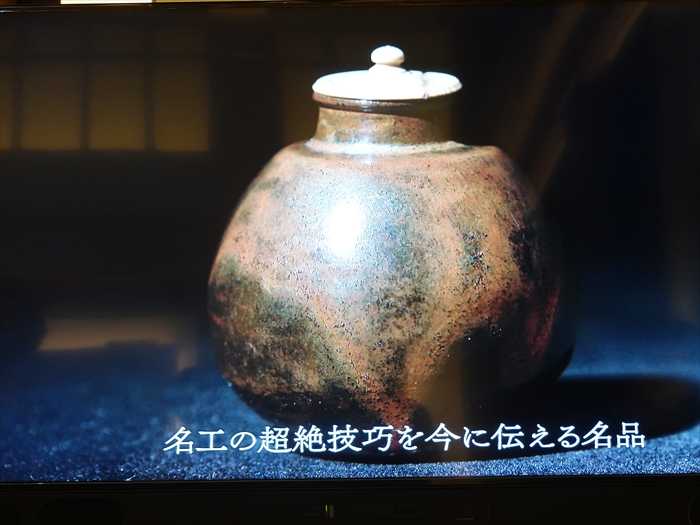

「 名工の超絶技巧を今に伝える名品 」

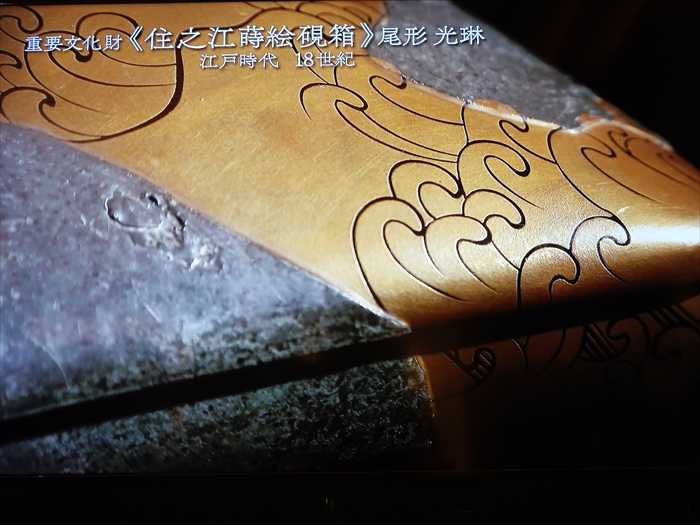

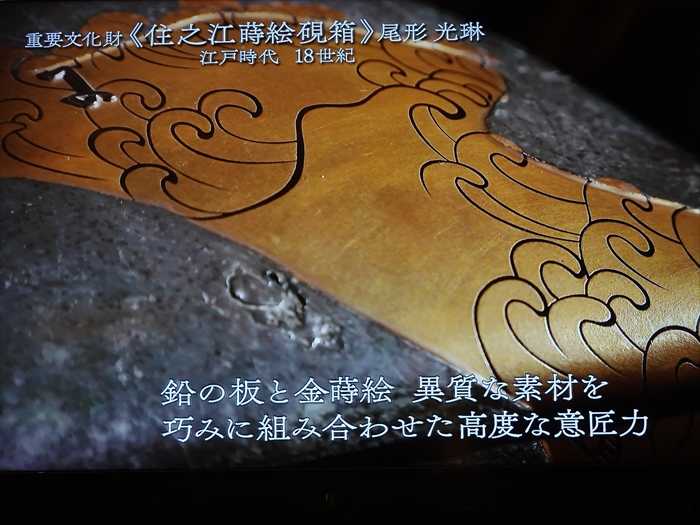

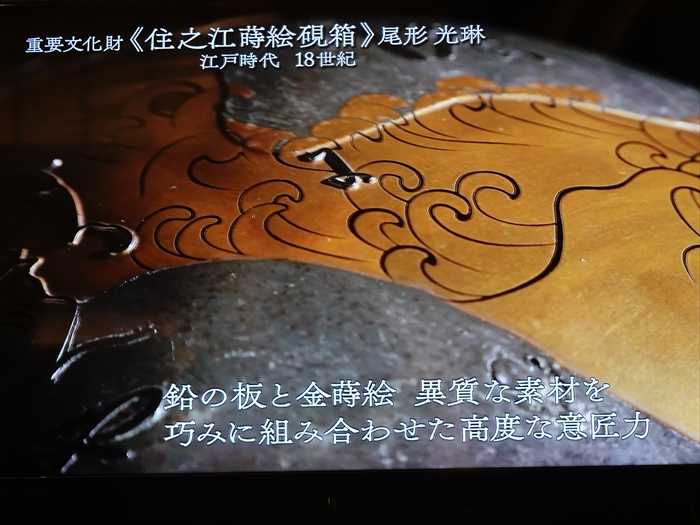

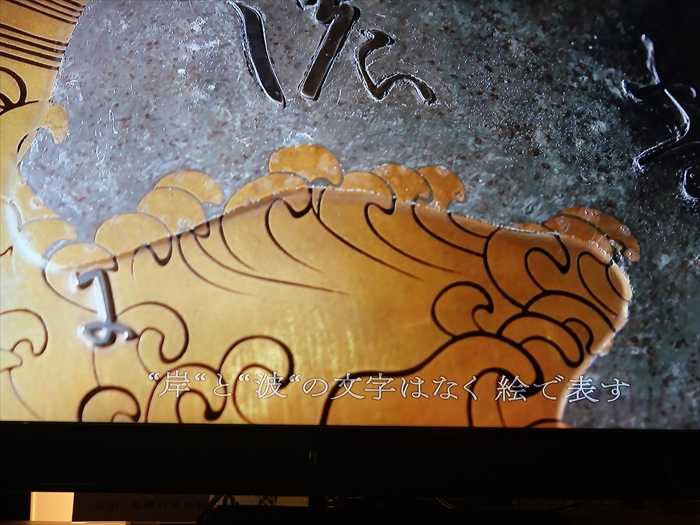

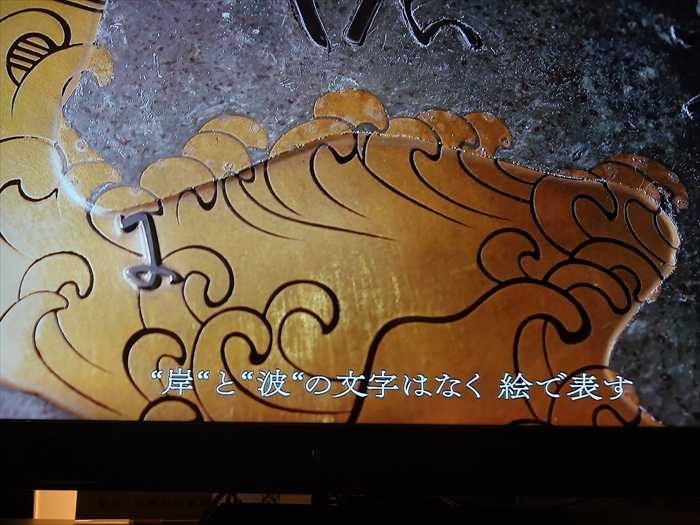

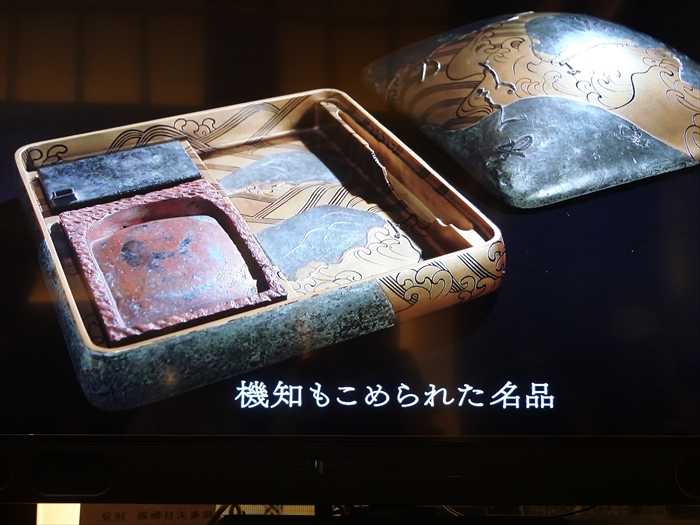

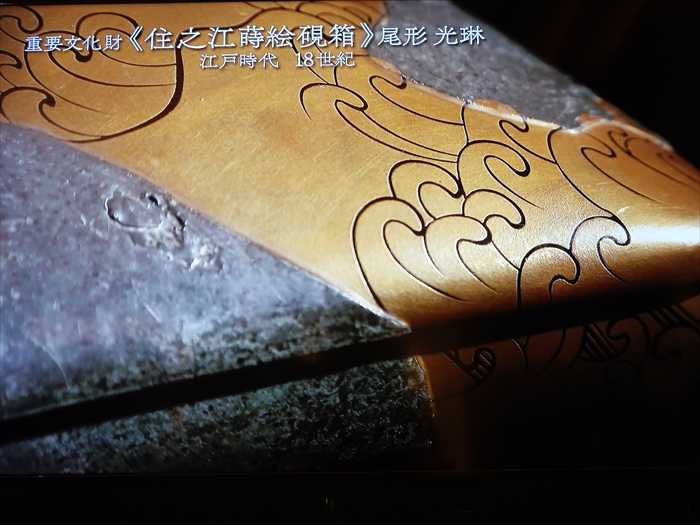

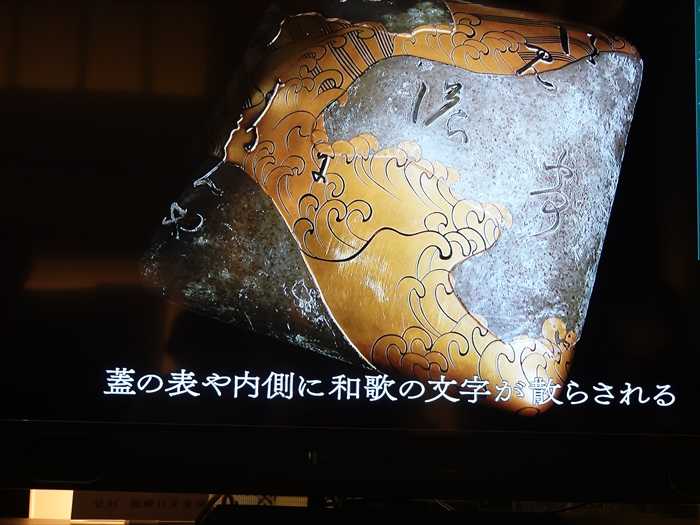

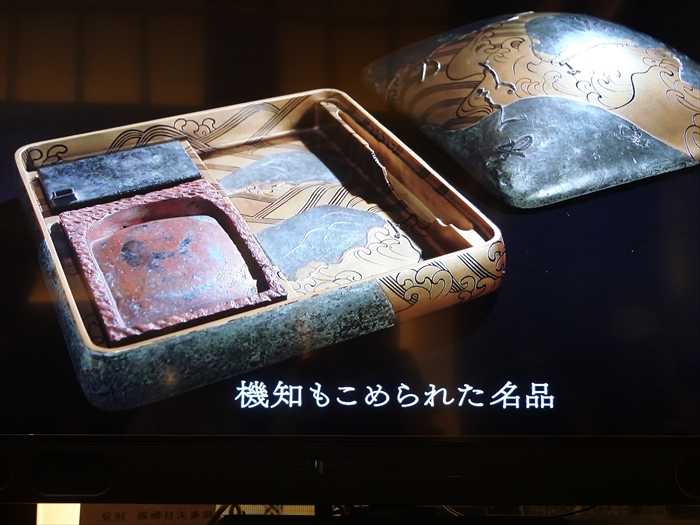

「 重要文化財 《住之江蒔絵硯箱》尾形光琳」 江戸時代(18世紀) 」

打ち寄せる波は金蒔絵、岩礁の岩を厚い鉛板で貼り、銀板を切り抜いた和歌の文字を蓋と

中に散らしている。古今和歌集、藤原敏行の住之江の波を詠じた恋の和歌をあらわす。

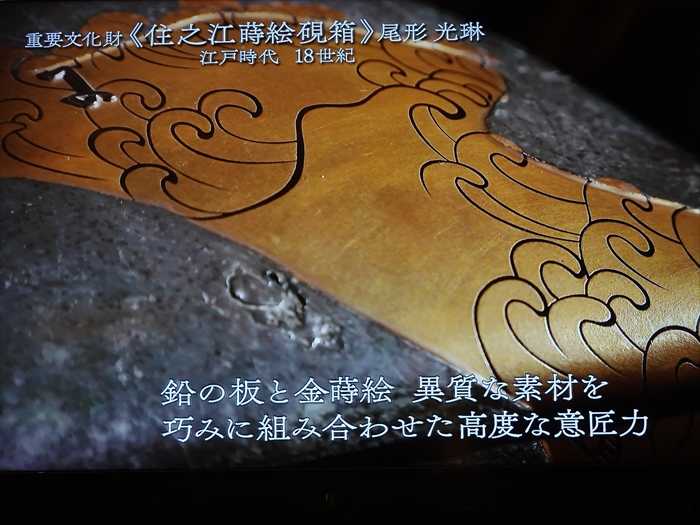

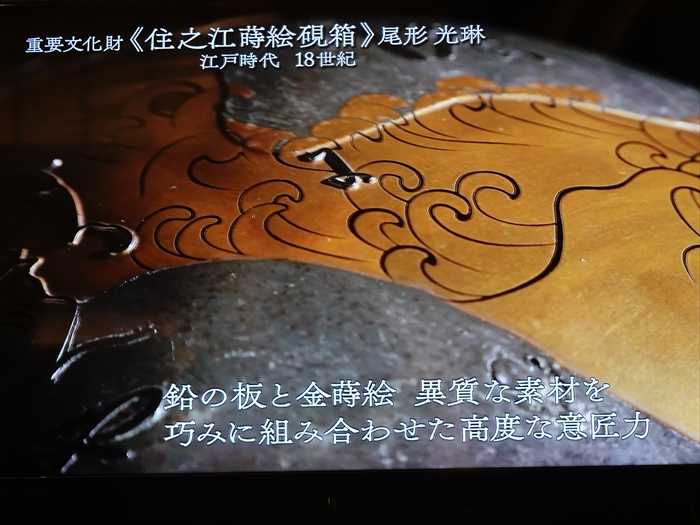

「 鉛の板と金蒔絵 異質な素材を巧みに組み合わせた高度な意匠カ 」

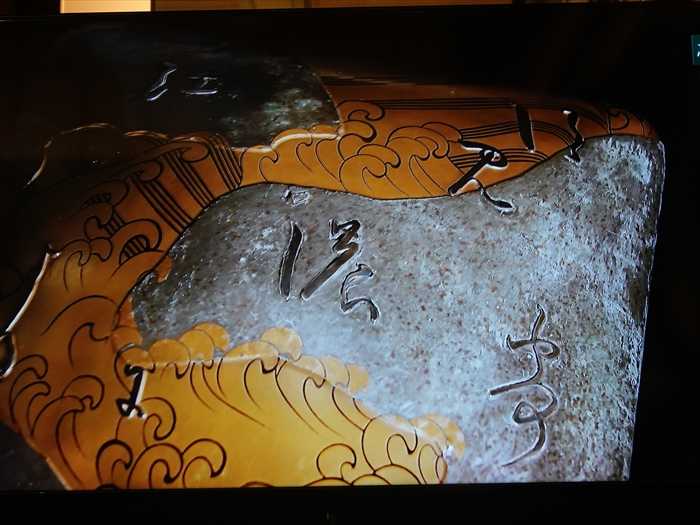

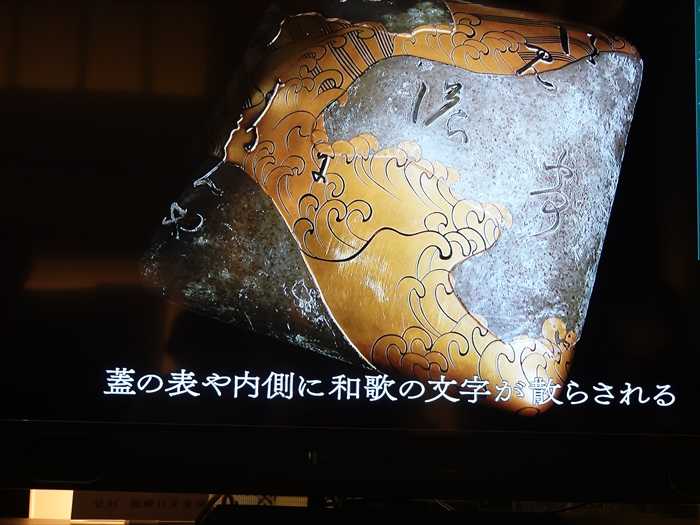

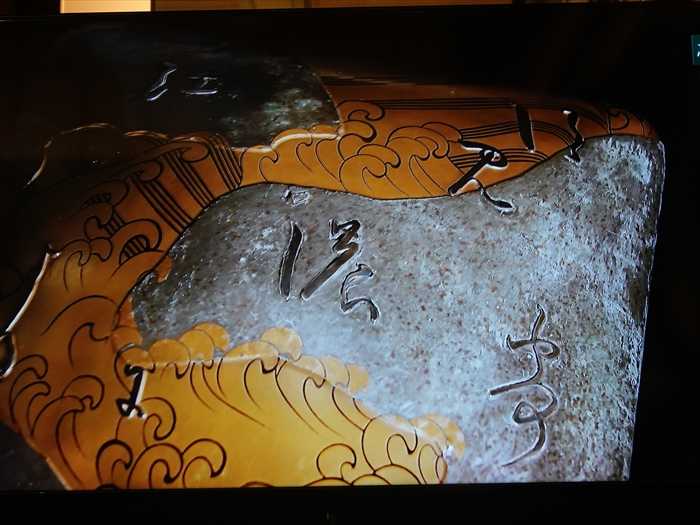

銀板を切り抜いた和歌の文字を蓋と中に散らしている。

古今和歌集、藤原敏行の住之江の波を詠じた恋の和歌をあらわす。

「 蓋の表や内側に和歌の文字が散らされる 」

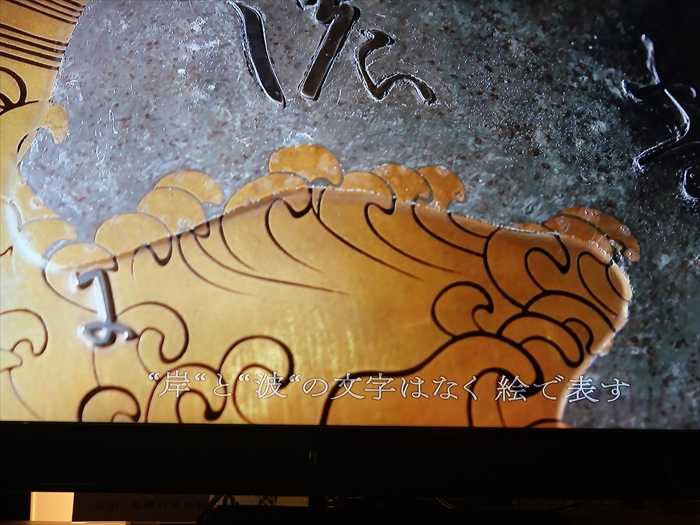

【 住の江の 岸による波 よるさへや 夢の通ひ路(ぢ) 人目(ひとめ)よくらむ 】

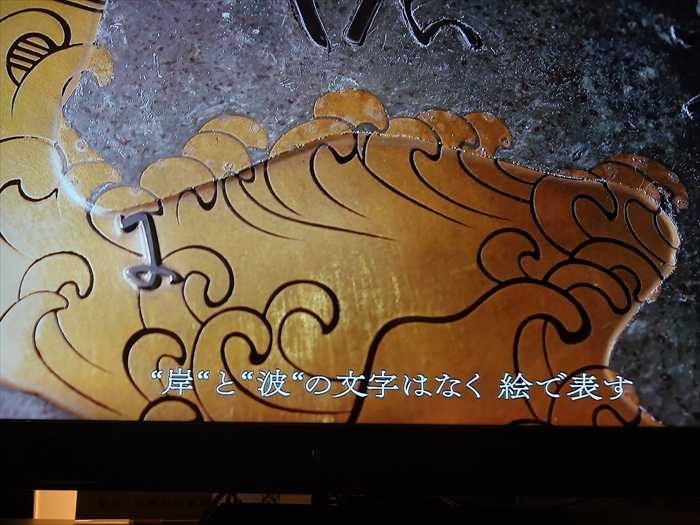

「” 岸”と”波”の文字はなく絵で表す 」

「 機知もこめられた名品 」

「 重要文化財 《住之江蒔絵硯箱》尾形光琳」 江戸時代(18世紀) 」をネットから。

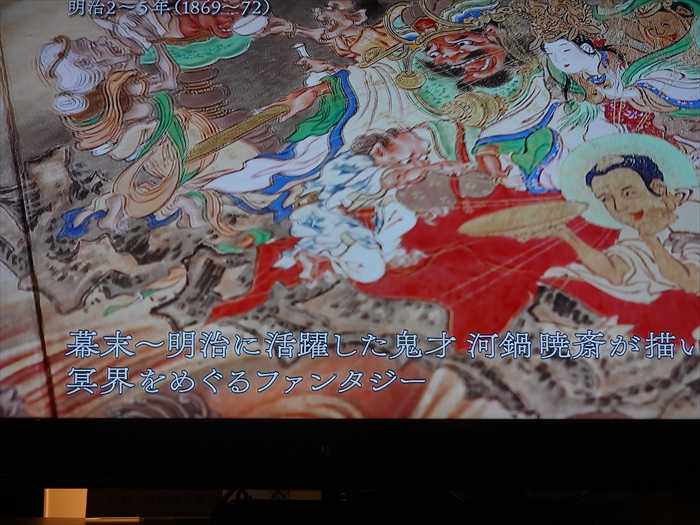

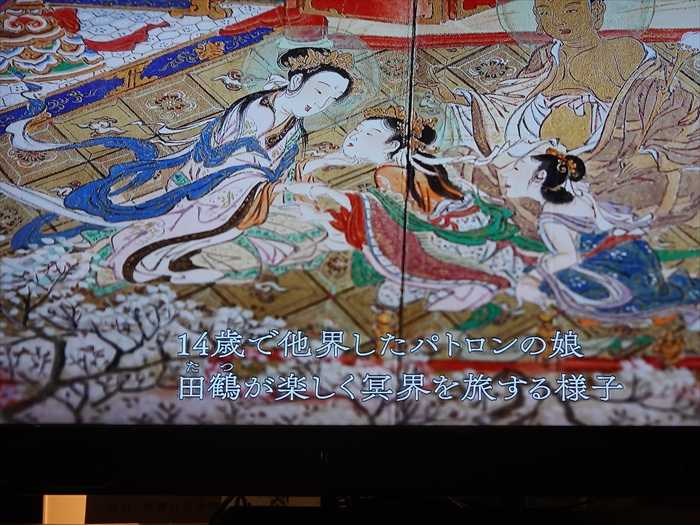

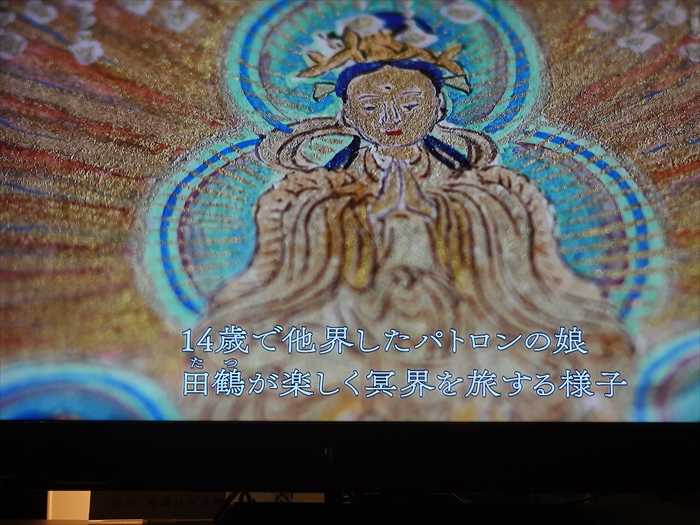

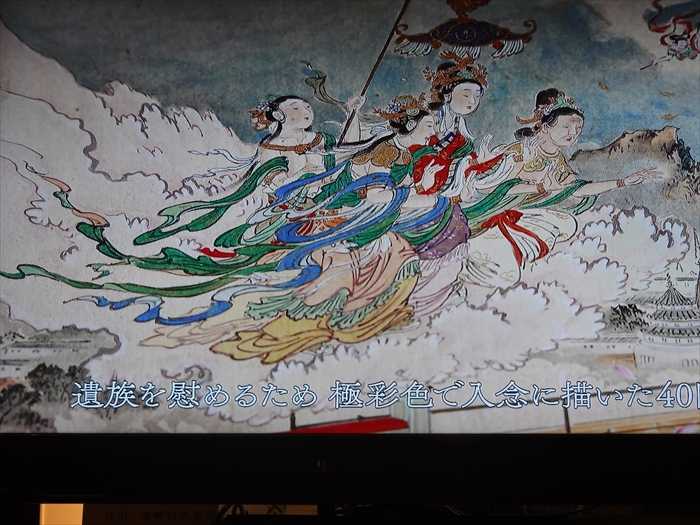

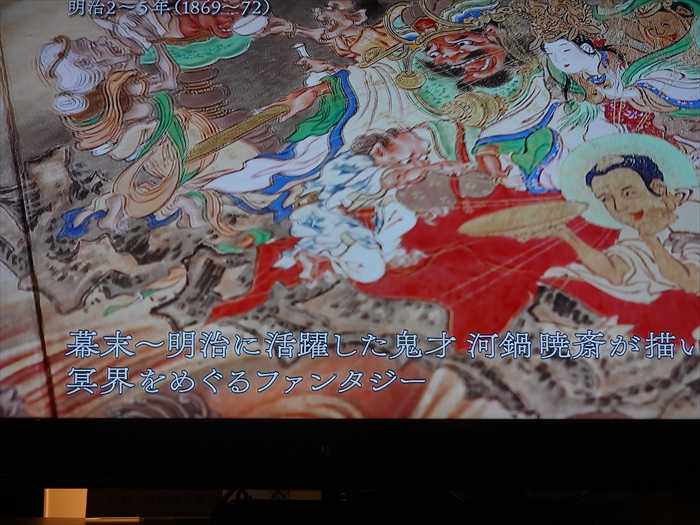

「 河鍋暁斎 「 地獄極楽めぐり図 」 明治2~5年(1869~72)

幕末~明治に活躍した鬼才 河鍋暁斎が描いた冥界をめぐるファンタジー 」

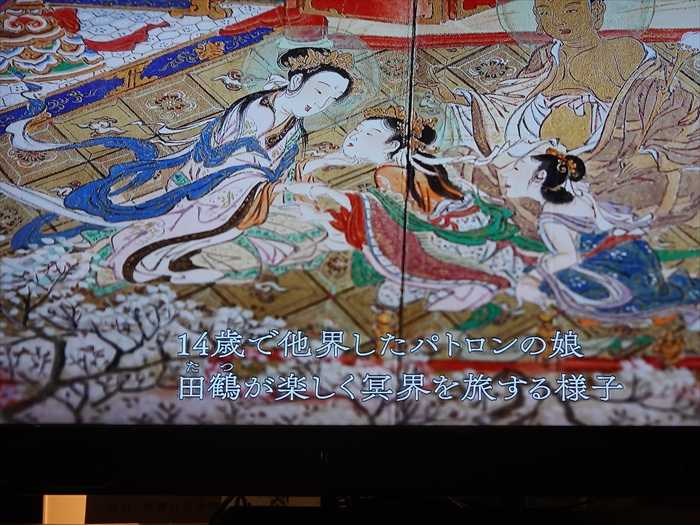

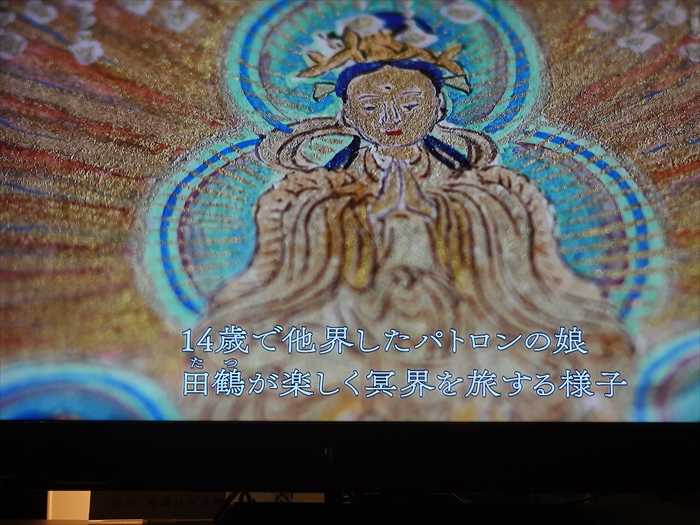

「 14歳で他界したパトロンの娘田鶴が楽しく冥界を旅する様子 」

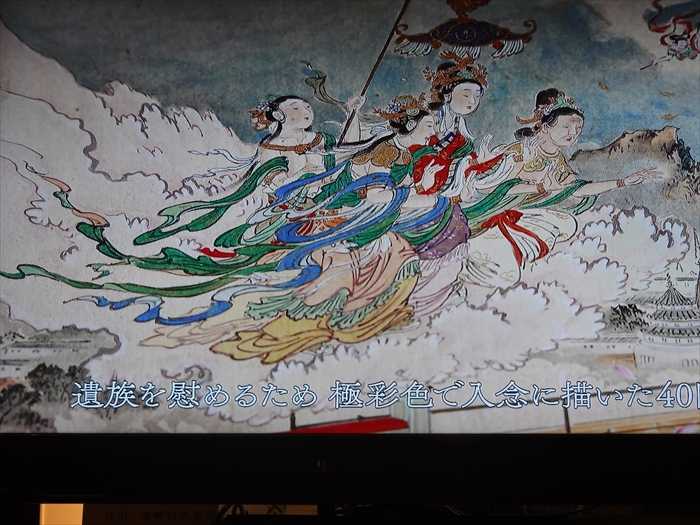

「遺族を慰めるため 極彩色で入念に描いた40図」

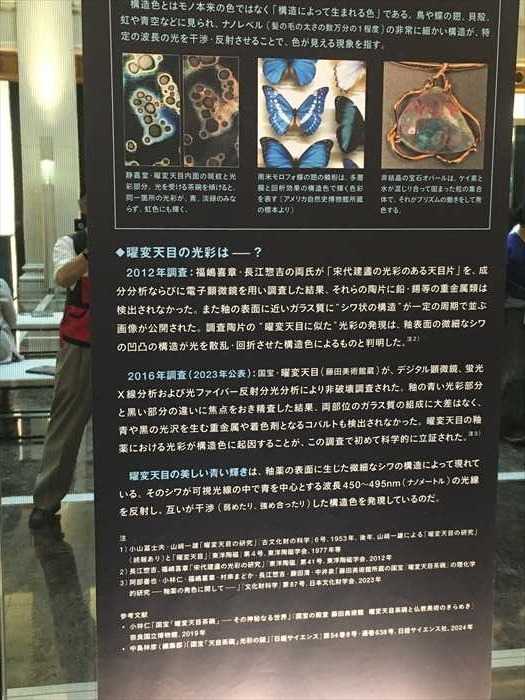

ロビーに掲示されてい

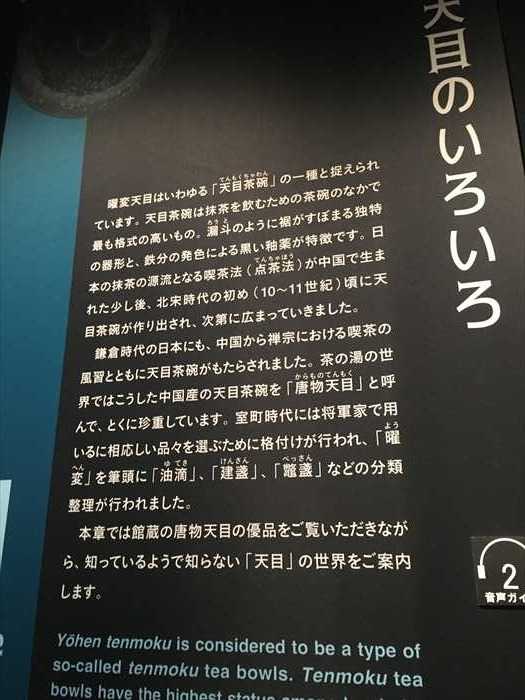

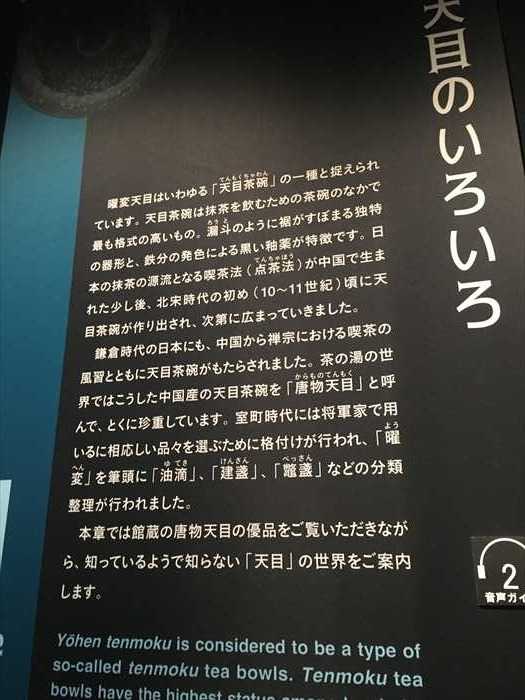

「 天目のいろいろ

「 「窯変」と「曜変」、その違いとは?

「 曜変天目はいくつあるのか? 」

「 曜変の伝来---なぜ日本にしかないのか?

「 曜変天目は、どのようにつくられた?

「 曜変、青い輝きの秘密とは?

博物館所蔵の標本より)

「 ◆曜変天目の光彩は一?

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 国宝《風雨山水図》伝馬遠 南宋時代 13世紀

古来日本で珍重されてきた中国絵画の名品 」

「 作者と伝えられる馬遠(ばえん)は南宋の宮廷画家 」

「 風雨にざわめく木々 」

「 霧の中遠くにかすむ岩山

「 墨の濃淡を駆使した豊かな情景 」

「 波立つ水面の細やかな描写 」

「 細部まで繊細に描かれた中国山水画の傑作 」

ネットから 国宝 伝馬遠「風雨山水図」

《唐物茄子茶入 付藻茄子》 南宋~元時代(13~14世紀)

本能寺の変、大坂夏の陣の戦乱に巻き込まれ、大坂城落城後、破損。家康の命により塗師の

藤重父子により繕われた。 岩﨑彌之助が購入した最初の茶道具 といわれる。

「 信長 秀吉 家康の手を渡った天下の名品 」

大阪夏の陣で大破するが破片を拾い集め漆で繕い復元 」

「 その見事な出来映えを家康が激賞 」

「 名工の超絶技巧を今に伝える名品 」

「 重要文化財 《住之江蒔絵硯箱》尾形光琳」 江戸時代(18世紀) 」

打ち寄せる波は金蒔絵、岩礁の岩を厚い鉛板で貼り、銀板を切り抜いた和歌の文字を蓋と

中に散らしている。古今和歌集、藤原敏行の住之江の波を詠じた恋の和歌をあらわす。

「 鉛の板と金蒔絵 異質な素材を巧みに組み合わせた高度な意匠カ 」

銀板を切り抜いた和歌の文字を蓋と中に散らしている。

古今和歌集、藤原敏行の住之江の波を詠じた恋の和歌をあらわす。

「 蓋の表や内側に和歌の文字が散らされる 」

【 住の江の 岸による波 よるさへや 夢の通ひ路(ぢ) 人目(ひとめ)よくらむ 】

「” 岸”と”波”の文字はなく絵で表す 」

「 機知もこめられた名品 」

「 重要文化財 《住之江蒔絵硯箱》尾形光琳」 江戸時代(18世紀) 」をネットから。

「 河鍋暁斎 「 地獄極楽めぐり図 」 明治2~5年(1869~72)

幕末~明治に活躍した鬼才 河鍋暁斎が描いた冥界をめぐるファンタジー 」

「 14歳で他界したパトロンの娘田鶴が楽しく冥界を旅する様子 」

「遺族を慰めるため 極彩色で入念に描いた40図」

ロビーに掲示されてい

「 天目のいろいろ

曜変天目はいわゆる「天目茶碗」の一種と捉えられています。天目茶碗は抹茶を飲むための

茶碗のなかで最も格式の高いもの。漏斗のように裾がすぼまる独特の器形と、鉄分の発色による

黒い釉薬が特徴です。日本の抹茶の源流となる喫茶法(点茶法)が中国で生まれた少し後、

北宋時代の初め(10 ~ 11世紀)頃に天目茶腕が作り出され、次第に広まっていきました。

茶碗のなかで最も格式の高いもの。漏斗のように裾がすぼまる独特の器形と、鉄分の発色による

黒い釉薬が特徴です。日本の抹茶の源流となる喫茶法(点茶法)が中国で生まれた少し後、

北宋時代の初め(10 ~ 11世紀)頃に天目茶腕が作り出され、次第に広まっていきました。

鎌倉時代の日本にも、中国から禅宗における喫茶の風習とともに天目茶碗がもたらされました。

茶の湯の世界ではこうした中国産の天目茶碗を「唐物天目」と呼んで、とくに珍重しています。

室町時代には将軍家で用いるに相応しい品々を選ぶために格付けが行われ、「曜変」を筆頭に

「油滴」、「建盞(けんさん)」、「鼈盞(べっさん)」などの分類整理が行われました。

茶の湯の世界ではこうした中国産の天目茶碗を「唐物天目」と呼んで、とくに珍重しています。

室町時代には将軍家で用いるに相応しい品々を選ぶために格付けが行われ、「曜変」を筆頭に

「油滴」、「建盞(けんさん)」、「鼈盞(べっさん)」などの分類整理が行われました。

本章では館蔵の唐物天目の優品をご覧いただきながら知っているようで知らない「天目」の

世界をご案内します。」

世界をご案内します。」

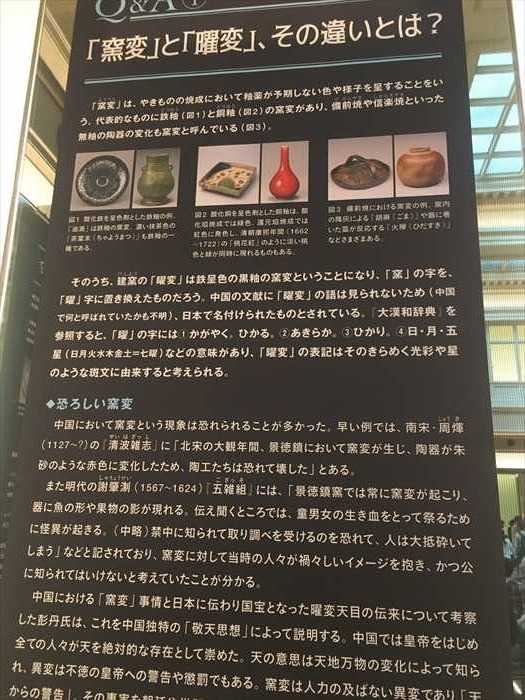

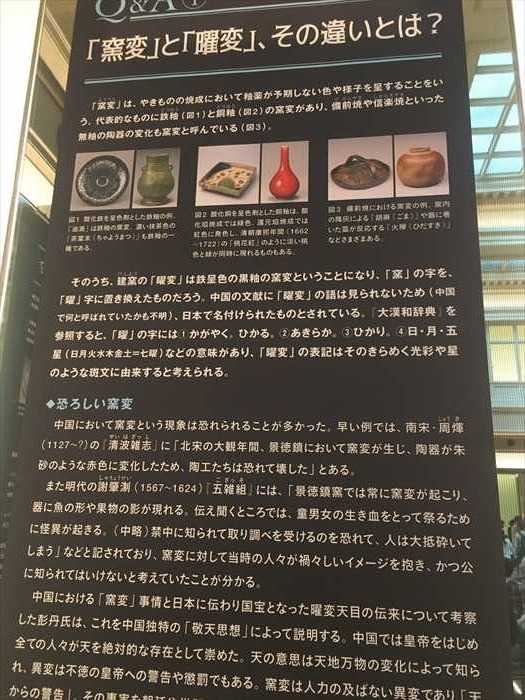

「 「窯変」と「曜変」、その違いとは?

「窯変」は、やきものの焼成において釉薬が予期しない色や様子を呈することをいう。

代表的なものに鉄釉(図1 )と銅釉(図2)の窯変があり、備前焼や信楽焼といった無釉の陶器の

変化も窯変と呼んでいる(図3)。

代表的なものに鉄釉(図1 )と銅釉(図2)の窯変があり、備前焼や信楽焼といった無釉の陶器の

変化も窯変と呼んでいる(図3)。

図1 :酸化鉄を呈色剤とした鉄釉の例。「油滴」は鉄釉の窯変。濃い抹茶色の

「茶葉末(ちゃようまっ)」も鉄釉の一種である。

図2 :酸化銅を呈色剤とした銅釉は、酸化焔焼成では緑色、還元焔焼成では紅色に発色し、

清朝康煕年間(1662~ 1722 )の「桃花紅」のように淡い桃色と緑か同時に現れる

ものもある

図3 :備前焼における窯変の例。窯内の降灰による「胡麻(ごま)」や器に巻いた藁が反応する

「火襷(ひだすき)」などさまさまある。

図2 :酸化銅を呈色剤とした銅釉は、酸化焔焼成では緑色、還元焔焼成では紅色に発色し、

清朝康煕年間(1662~ 1722 )の「桃花紅」のように淡い桃色と緑か同時に現れる

ものもある

図3 :備前焼における窯変の例。窯内の降灰による「胡麻(ごま)」や器に巻いた藁が反応する

「火襷(ひだすき)」などさまさまある。

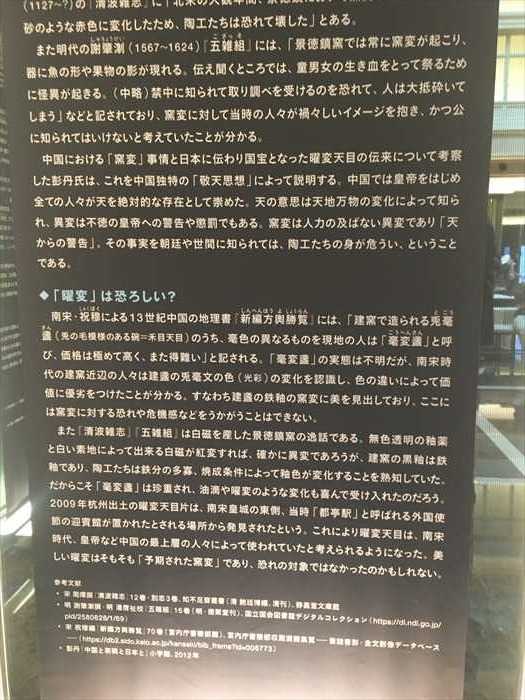

そのうち、建窯の「曜変」は鉄呈色の黒釉の窯変ということになり、「窯」の字を、「曜」字に

置き換えたものだろう。中国の文献に「曜変」の語は見られないため(中国で何と呼ばれていた

かも不明)、日本で名付けられたものとされている。「大漢和辞典』を参照すると、「曜」の字

には①かがやく。ひかる。②あきらか。③ひかり。④日・月・五星(日月火水木金土=七曜)などの

意味があり、「曜変」の表記はそのきらめく光彩や星のような斑文に由来すると考えられる。

置き換えたものだろう。中国の文献に「曜変」の語は見られないため(中国で何と呼ばれていた

かも不明)、日本で名付けられたものとされている。「大漢和辞典』を参照すると、「曜」の字

には①かがやく。ひかる。②あきらか。③ひかり。④日・月・五星(日月火水木金土=七曜)などの

意味があり、「曜変」の表記はそのきらめく光彩や星のような斑文に由来すると考えられる。

◆恐ろしい窯変

中国において窯変という現象は恐れられることが多かった。早い例ては、南宋・周煇

中国において窯変という現象は恐れられることが多かった。早い例ては、南宋・周煇

(1127 ~ ? )の「清波雑志」に「北宋の大観年間、景徳鎮において窯変が生し、陶器が朱砂の

ような赤色に変化したため、陶工たちは恐れて壊した」とある。

ような赤色に変化したため、陶工たちは恐れて壊した」とある。

また明代の謝肇瀏(1567 ~ 1624)「五雑組」には、「景徳鎮窯では常に窯変が起こり、

器に魚の形や果物の影が現れる。伝え聞くところでは、童男女の生き血をとって祭るために

怪異が起きる。(中略)禁中に知られて取り調べを受けるのを恐れて、人は大抵砕いてしまう」

などと記されており、窯変に対して当時の人々が禍々しいイメージを抱き、かっ公に知られては

いけないと考えていたことが分かる。

怪異が起きる。(中略)禁中に知られて取り調べを受けるのを恐れて、人は大抵砕いてしまう」

などと記されており、窯変に対して当時の人々が禍々しいイメージを抱き、かっ公に知られては

いけないと考えていたことが分かる。

中国における「窯変」事情と日本に伝わり国宝となった曜変天目の伝来について考察した

彭丹氏は、これを中国独特の「敬天思想」によって説明する。中国では皇帝をはじめ全ての人々が

天を絶対的な存在として崇めた。天の意思は天地万物の変化によって知られ、異変は不徳の皇帝

への警告や懲罰でもある。窯変は人力の及ばない異変であり「天からの警告」。その事実を・・

彭丹氏は、これを中国独特の「敬天思想」によって説明する。中国では皇帝をはじめ全ての人々が

天を絶対的な存在として崇めた。天の意思は天地万物の変化によって知られ、異変は不徳の皇帝

への警告や懲罰でもある。窯変は人力の及ばない異変であり「天からの警告」。その事実を・・

・・・・」

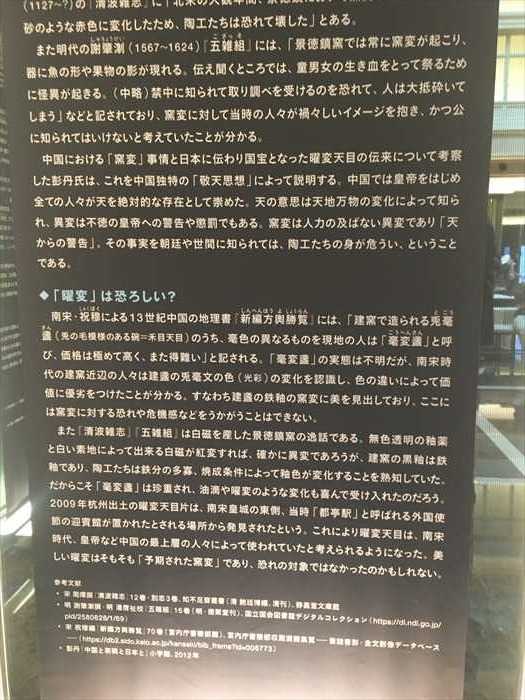

◆「曜変」は恐ろしい?

南栄・祝穆による13世紀中国の地理書「新編方興勝覧」には、「建窯て造られる兎毫盞

(兎の毛模様のある碗=禾目天目)のうち、毫色の異なるものを現地の人は「毫変盞」と呼び、

価格は極めて高く、また得難い」と記される。「毫変盞(ごうへんさん)」の実態は不明だが、

南宋時代の建窯近辺の人々は建盞の兎毫文の色(光彩)の変化を認識し、色の違いによって価値に

優劣をつけたことが分かる。すなわち建盞の鉄釉の窯変に美を見出しており、ここには窯変に

対する恐れや危機感などをうかがうことはできない。

また「清波雑志「五雑組」は白磁を産した景徳鎮窯の逸話である。無色透明の釉薬と白い素地に

よって出来る白磁が紅変すれば、確かに異変であろうが、建窯の黒釉は鉄釉であり、陶工たちは

鉄分の多寡、焼成条件によって釉色が変化することを熟知していた。

(兎の毛模様のある碗=禾目天目)のうち、毫色の異なるものを現地の人は「毫変盞」と呼び、

価格は極めて高く、また得難い」と記される。「毫変盞(ごうへんさん)」の実態は不明だが、

南宋時代の建窯近辺の人々は建盞の兎毫文の色(光彩)の変化を認識し、色の違いによって価値に

優劣をつけたことが分かる。すなわち建盞の鉄釉の窯変に美を見出しており、ここには窯変に

対する恐れや危機感などをうかがうことはできない。

また「清波雑志「五雑組」は白磁を産した景徳鎮窯の逸話である。無色透明の釉薬と白い素地に

よって出来る白磁が紅変すれば、確かに異変であろうが、建窯の黒釉は鉄釉であり、陶工たちは

鉄分の多寡、焼成条件によって釉色が変化することを熟知していた。

だからこそ「毫変盞」は珍重され、油滴や曜変のような変化も喜受け入れたのだろう。

2009年杭州出土の曜変天目片は、南宋皇城の東側、当時「都亭駅」と呼ばれる外国使節の

迎資館が置かれたとされる場所から発見されたという。これにより曜変天目は、南宋時代

皇帝など中国の最上層の人々によって使われていたと考えられるようになった。美しい曜変は

そもそも「予期された窯変」であり、恐れの対象ではなかったのかもしれない」。

迎資館が置かれたとされる場所から発見されたという。これにより曜変天目は、南宋時代

皇帝など中国の最上層の人々によって使われていたと考えられるようになった。美しい曜変は

そもそも「予期された窯変」であり、恐れの対象ではなかったのかもしれない」。

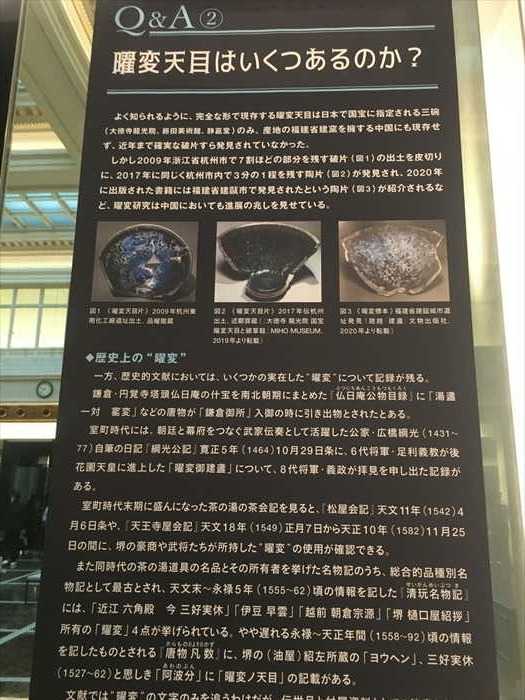

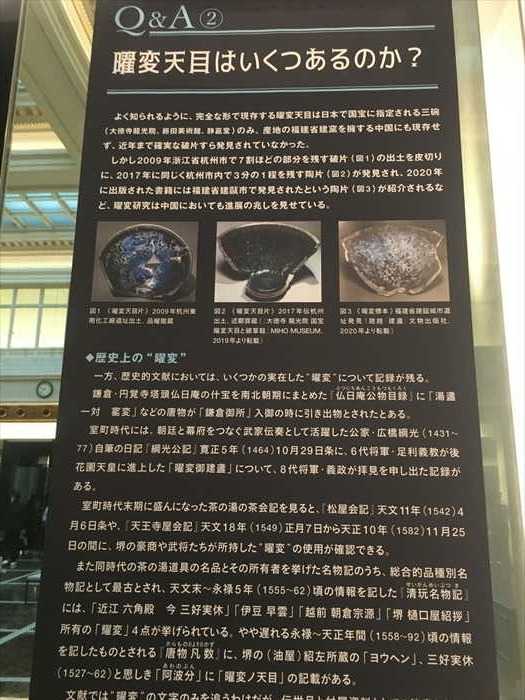

「 曜変天目はいくつあるのか? 」

よく知られるように、完全な形で現存する曜変天目は日本で国宝に指定される三碗

(大億寺龍光院、藤田美術館、静嘉堂)のみ。産地の福建省建窯を擁する中国にも現存せず、

近年まで確実な破片すら発見されていなかった。

近年まで確実な破片すら発見されていなかった。

しかし2009年浙江省抗州市で7割ほどの部分を残す破片(図1 )の出土を皮切りに、2017年に

同じく杭州市内で3分の1程を残す陶片(図2)が発見され、2020年に出版された書籍には福建省

建甌市で発見されたという陶片(図3)が紹介されるなど、曜変研究は中国においても進展の

兆しを見せている。

同じく杭州市内で3分の1程を残す陶片(図2)が発見され、2020年に出版された書籍には福建省

建甌市で発見されたという陶片(図3)が紹介されるなど、曜変研究は中国においても進展の

兆しを見せている。

図1 :《曜変天目片》2009年杭州東

南化工廠遺址出土、品曜館蔵

図2 :《曜変天目片》2017年伝杭州出土、

述鄭齋蔵(「大徳寺 龍光院 国宝 曜変天目と破草鞋」MIH0 MUSEUM、

述鄭齋蔵(「大徳寺 龍光院 国宝 曜変天目と破草鞋」MIH0 MUSEUM、

2019年より転載)

図3 :《曜変標本》福建省建甌城市遺址発見(趙趙「建盞」文物出版社、2020年より転載)

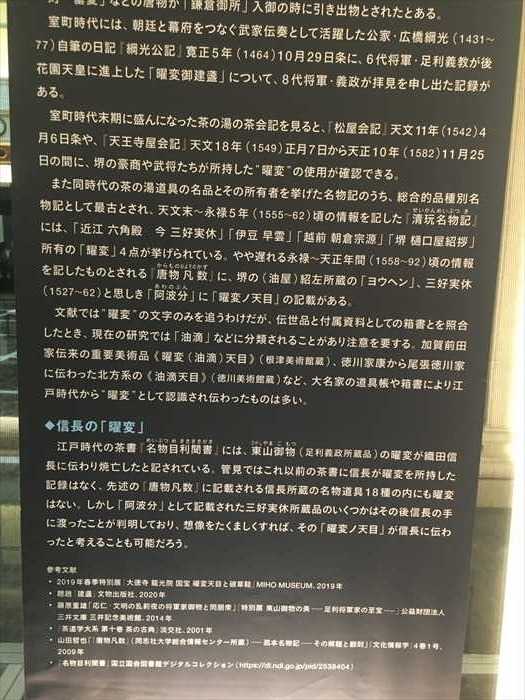

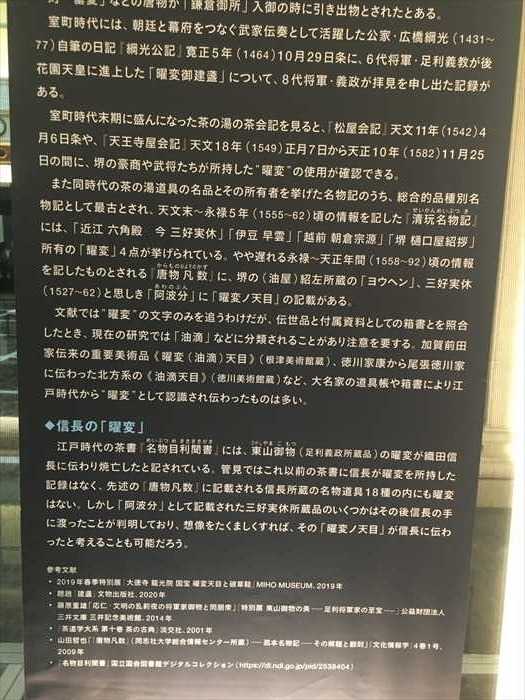

◆歴史上の“曜変”

一方、歴史的文献においては、いくつかの実在した曜変"について記録が残る。

鎌倉・円覚寺塔頭仏日庵の什宝を南北朝期にまとめた「仏日庵公物目録」に「湯盞ー対 窰変」

などの唐物が「鎌倉御所」入御の時に引き出物とされたとある。

などの唐物が「鎌倉御所」入御の時に引き出物とされたとある。

室町時代には、朝廷と幕府をつなぐ武家伝奏として活躍した公家・広橋綱光(1431 ~77 )自筆の

日記「綱光公記」寛正5年(1464) 10月29日条に、6代将軍・足利義教が後花園天皇に進上した

「曜変御建盞」について、8代将軍・義政が拝見を申し出た記録がある。

日記「綱光公記」寛正5年(1464) 10月29日条に、6代将軍・足利義教が後花園天皇に進上した

「曜変御建盞」について、8代将軍・義政が拝見を申し出た記録がある。

室町時代末期に盛んになった茶の湯の茶会記を見ると、「松屋会記」天文11年(1542) 4月6日条や、

「天王寺屋会記」天文18年(1549)正月7日から天正10年(1582) 11月25日の間に、堺の豪商や

武将たちが所持した"曜変"の使用が確認できる。

「天王寺屋会記」天文18年(1549)正月7日から天正10年(1582) 11月25日の間に、堺の豪商や

武将たちが所持した"曜変"の使用が確認できる。

また同時代の茶の湯道具の名品とその所有者を挙げた名物記のうち、総合的品種別名物記として

最古とされ、天文末~永禄5年(1555 ~ 62)頃の情報を記した「清玩名物記」には、「近江六角殿

今 三好実休」「伊豆 早雲」「越前 朝倉宗源」「堺 樋口屋紹拶」には、「近江 六角殿 今 三好実休」

「伊豆 早雲」「越前 朝倉宗源」「堺 樋口屋紹拶」所有の「耀変」4点が挙げられている。やや

遅れる永禄~天正年間(1558 ~ 92)頃の情報を記したものとされ「唐物凡数」に、堺の(油屋)

紹左所蔵の「ヨウヘン」、三好実休(1527 ~ 62)と思しき「阿波分」に「曜変ノ天目」の記載が

ある。

最古とされ、天文末~永禄5年(1555 ~ 62)頃の情報を記した「清玩名物記」には、「近江六角殿

今 三好実休」「伊豆 早雲」「越前 朝倉宗源」「堺 樋口屋紹拶」には、「近江 六角殿 今 三好実休」

「伊豆 早雲」「越前 朝倉宗源」「堺 樋口屋紹拶」所有の「耀変」4点が挙げられている。やや

遅れる永禄~天正年間(1558 ~ 92)頃の情報を記したものとされ「唐物凡数」に、堺の(油屋)

紹左所蔵の「ヨウヘン」、三好実休(1527 ~ 62)と思しき「阿波分」に「曜変ノ天目」の記載が

ある。

文献では、”曜変"の文字のみを追うわけだが、伝世品と付属資料としての箱書とを照合したとき、

現在の研究では「油滴」などに分類されることがあり注意を要する。加賀前田家伝来の重要美術品

《曜変(油滴)天目》(根津美術館蔵)、徳川家康から尾張徳川家に伝わった北方系の《油滴天目》

(徳川美術館蔵)など、大名家の道具帳や箱書により江戸時代から、、曜変"として認識され伝わった

ものは多い。

現在の研究では「油滴」などに分類されることがあり注意を要する。加賀前田家伝来の重要美術品

《曜変(油滴)天目》(根津美術館蔵)、徳川家康から尾張徳川家に伝わった北方系の《油滴天目》

(徳川美術館蔵)など、大名家の道具帳や箱書により江戸時代から、、曜変"として認識され伝わった

ものは多い。

◆信長の「曜変」

江戸時代の茶書「名物目利聞書」には、東山御物(足利義政所蔵品)の曜変が織田信長に伝わり

焼亡したと記されている。管見ではこれ以前の茶書に信長が曜変を所持した記録はなく、先述の

「唐物凡数」に記載される信長所蔵の名物道具18種の内にも曜変はない。しかし「阿波分」として

記載された三好実休所蔵品のいくつかはその後信長の手に渡ったことが判明しており、想像を

たくましくすれば、その「曜変ノ天目」が信長に伝わったと考えることも可能だろう。

焼亡したと記されている。管見ではこれ以前の茶書に信長が曜変を所持した記録はなく、先述の

「唐物凡数」に記載される信長所蔵の名物道具18種の内にも曜変はない。しかし「阿波分」として

記載された三好実休所蔵品のいくつかはその後信長の手に渡ったことが判明しており、想像を

たくましくすれば、その「曜変ノ天目」が信長に伝わったと考えることも可能だろう。

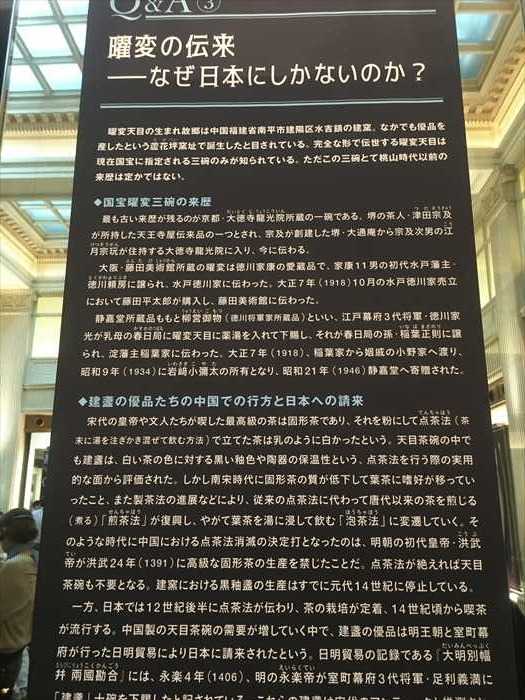

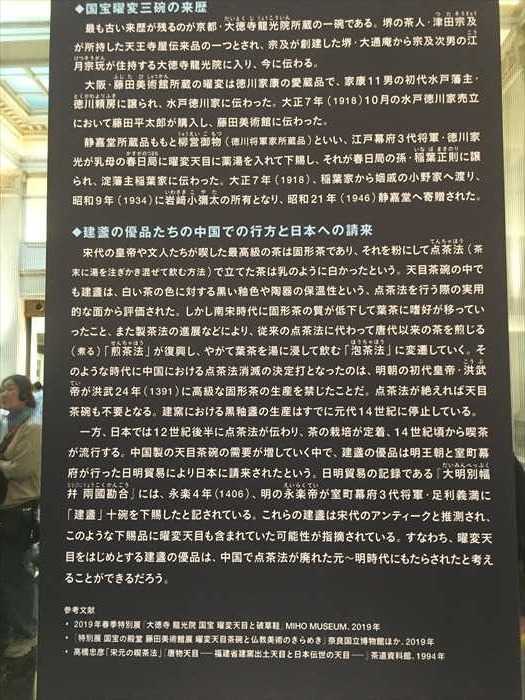

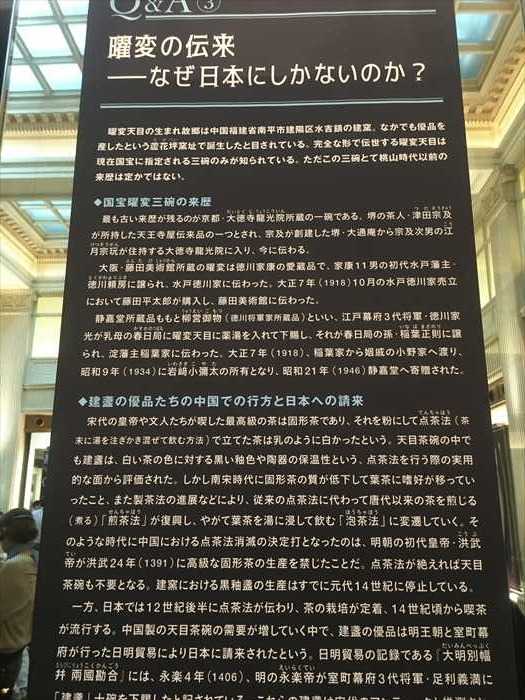

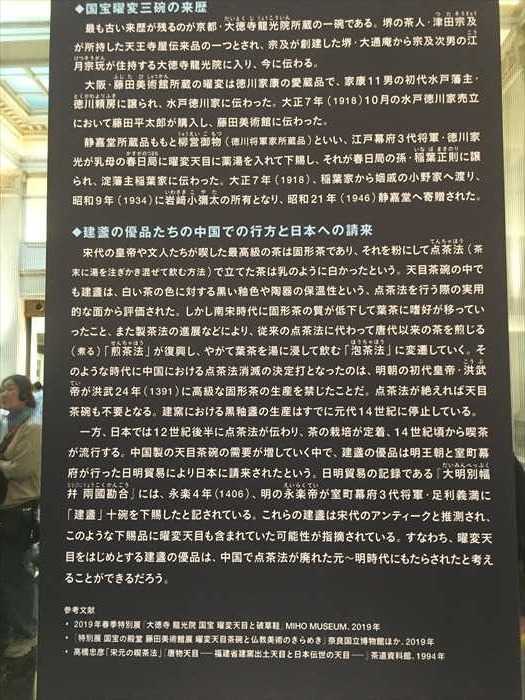

「 曜変の伝来---なぜ日本にしかないのか?

曜変天目の生まれ故郷は中国福建省南平市建陽区水吉鎮の建窯。なかでも優品を産したという

蘆花坪窯址で誕生したと目されている。完全な形で伝世する曜変天目は現在国宝に指定される

三碗のみが知られている。たたこの三碗とて挑山時代以前の来歴は定かではない。

蘆花坪窯址で誕生したと目されている。完全な形で伝世する曜変天目は現在国宝に指定される

三碗のみが知られている。たたこの三碗とて挑山時代以前の来歴は定かではない。

◆国宝曜変三碗の来歴

最も古い来歴が残るのが京都・大徳寺龍光院所蔵の一碗である。堺の茶人・津田宗及が所持した

天王寺屋伝来品の一つとされ、宗及が創建した堺・大通庵から宗及次男の江月宗玩が住持する

大徳寺龍光院に入り、今に伝わる

天王寺屋伝来品の一つとされ、宗及が創建した堺・大通庵から宗及次男の江月宗玩が住持する

大徳寺龍光院に入り、今に伝わる

大阪・藤田美術館所蔵の曜変は徳川家康の愛蔵品で、家康11男の初代水戸藩主・徳川頼房に

譲られ、水戸徳川家に伝わった。大正7年(1918) 10月の水戸徳川家売立において藤田平太郎が

購入し、藤田美術館に伝わった

譲られ、水戸徳川家に伝わった。大正7年(1918) 10月の水戸徳川家売立において藤田平太郎が

購入し、藤田美術館に伝わった

静嘉堂所蔵品ももと柳営御物(徳川将軍家所蔵品)といい、江戸幕府3代将軍・徳川家光が乳母の

春日局に曜変天目に薬湯を入れて下賜し、それが春日局の孫・稲葉正則に譲られ、淀藩主稲葉家に

伝わった。大正7年(1918 )、稲葉家から姻戚の小野家へ渡り、昭和9年(1934)に岩﨑小彌太の

所有となり、昭和21年(1946)静嘉堂へ寄贈された。

春日局に曜変天目に薬湯を入れて下賜し、それが春日局の孫・稲葉正則に譲られ、淀藩主稲葉家に

伝わった。大正7年(1918 )、稲葉家から姻戚の小野家へ渡り、昭和9年(1934)に岩﨑小彌太の

所有となり、昭和21年(1946)静嘉堂へ寄贈された。

◆建盞の優品たちの中国での行方と日本への請来

宋代の皇帝や文人たちが喫した最高級の茶は固形茶であり、それを粉にして点茶法(茶末に湯を

注ぎかき混せて飲む方法)で立てた茶は乳のように白かったという。天目茶碗の中でも建盞は、

白い茶の色に対する黒い釉色や陶器の保温性という、点茶法を行う際の実用的な面から

評価された。しかし南宋時代に固形茶の質が低下して葉茶に嗜好が移っていったこと、また

製茶法の進展などにより、従来の点茶法に代わって唐代以来の茶を煎じる(煮る)「煎茶法」が

復興し、やがて葉茶を湯に浸して飲む「泡茶法」に変遷していく。そのような時代に中国に

おける点茶法消滅の決定打となったのは、明朝の初代皇帝・洪武帝が洪武24年(1391)に高級な

固形茶の生産を禁じたことだ。点茶法が絶えれば天目茶碗も不要となる。建窯における黒釉盞の

生産はすでに元代14世紀に停止している

注ぎかき混せて飲む方法)で立てた茶は乳のように白かったという。天目茶碗の中でも建盞は、

白い茶の色に対する黒い釉色や陶器の保温性という、点茶法を行う際の実用的な面から

評価された。しかし南宋時代に固形茶の質が低下して葉茶に嗜好が移っていったこと、また

製茶法の進展などにより、従来の点茶法に代わって唐代以来の茶を煎じる(煮る)「煎茶法」が

復興し、やがて葉茶を湯に浸して飲む「泡茶法」に変遷していく。そのような時代に中国に

おける点茶法消滅の決定打となったのは、明朝の初代皇帝・洪武帝が洪武24年(1391)に高級な

固形茶の生産を禁じたことだ。点茶法が絶えれば天目茶碗も不要となる。建窯における黒釉盞の

生産はすでに元代14世紀に停止している

一方、日本では12世紀後半に点茶法が伝わり、茶の栽培が定着、14世紀頃から喫茶が流行する。

中国製の天目茶碗の需要が増していく中で、建盞の優品は明王朝と室町幕府が行った日明貿易に

より日本に請来されたという。日明貿易の記録である「大明別福井兩國勘合」には、永楽4年

(1406)、明の永楽帝が室町幕府3代将軍・足利義満に「建盞」十碗を下賜したと記されている。

これらの建盞は宋代のアンティークと推測され、このような下賜品に曜変天目も含まれていた

可能性が指摘されている。すなわち、曜変天目をはしめとする建盞の優品は、中国で点茶法が

廃れた元~明時代にもたらされたと考えることができるだろう。

中国製の天目茶碗の需要が増していく中で、建盞の優品は明王朝と室町幕府が行った日明貿易に

より日本に請来されたという。日明貿易の記録である「大明別福井兩國勘合」には、永楽4年

(1406)、明の永楽帝が室町幕府3代将軍・足利義満に「建盞」十碗を下賜したと記されている。

これらの建盞は宋代のアンティークと推測され、このような下賜品に曜変天目も含まれていた

可能性が指摘されている。すなわち、曜変天目をはしめとする建盞の優品は、中国で点茶法が

廃れた元~明時代にもたらされたと考えることができるだろう。

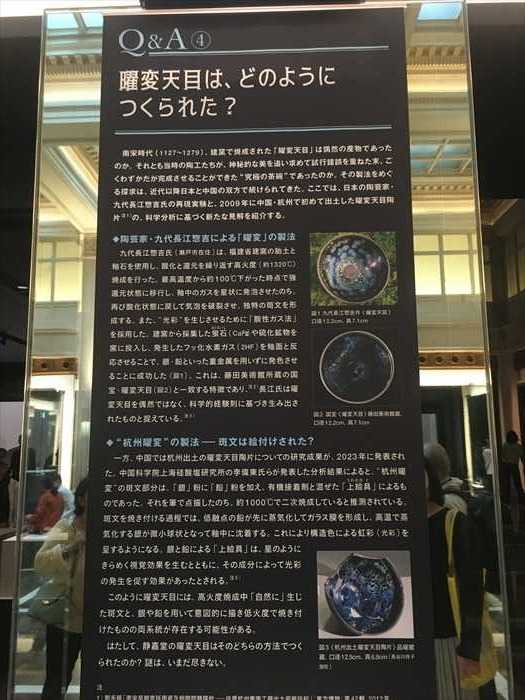

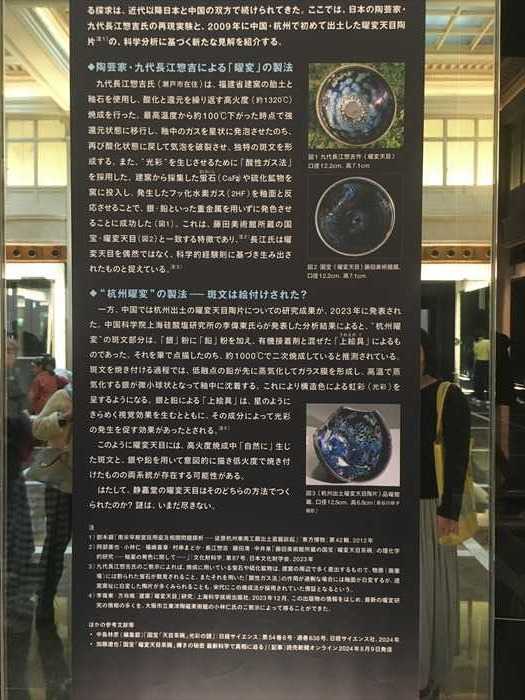

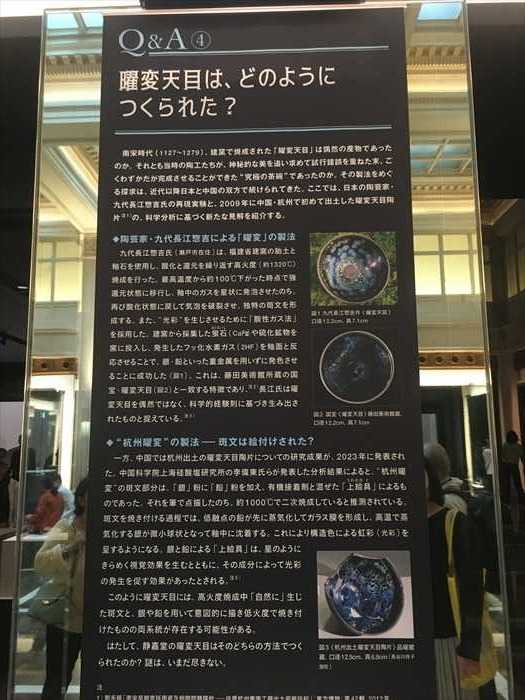

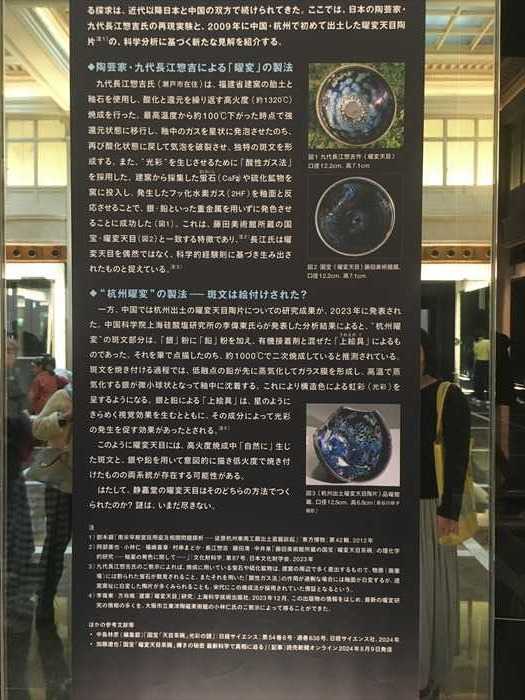

「 曜変天目は、どのようにつくられた?

南宋時代(1127 ~ 1279)、建窯で焼成された「曜変天目」は偶然の産物であったのか。それとも

当時の陶工たちが、神秘的な美を追い求めて試行錯誤を重ねた末、ごくわすかたが完成させる

ことができた"究極の茶碗"であったのか。その製法をめぐる探求は、近代以降日本と中国の双方で

続けられてきた。ここでは、日本の陶芸家・九代長江惣吉氏の再現実験と、2009年に中国・杭州

で初めて出土した曜変天目陶片の、科学分析に基つく新たな見解を紹介する。

当時の陶工たちが、神秘的な美を追い求めて試行錯誤を重ねた末、ごくわすかたが完成させる

ことができた"究極の茶碗"であったのか。その製法をめぐる探求は、近代以降日本と中国の双方で

続けられてきた。ここでは、日本の陶芸家・九代長江惣吉氏の再現実験と、2009年に中国・杭州

で初めて出土した曜変天目陶片の、科学分析に基つく新たな見解を紹介する。

◆ 陶芸家・九代長江惣吉による「曜変」の製法

九代長江惣吉氏(瀬戸市在住)は、福建省建窯の胎土と釉石を使用し、酸化と還元を繰り返す

高火度(約1320℃)焼成を行った。最高温度から約100℃下がった時点で強還元状態に移行し、

釉中のガスを星状に発泡させたのち、再び酸化状態に戻して気泡を破裂させ、独特の斑文を

形成する。また、"光彩"を生じさせるために「酸性ガス法」を採用した。建窯から採集した石

( CaF2)や硫化鉱物を窯に投入し、発生したフッ化水素ガス(2HF)を釉面と反応させることで、

銀・鉛といった重金属を用いずに発色させることに成功した(図1)。これは、藤田美術館所蔵の

国宝・曜変天目(図2)と一致する特徴であり、長江氏は曜変天目を偶然ではなく、科学的経験則に

基づき生み出されたものと捉えている。

高火度(約1320℃)焼成を行った。最高温度から約100℃下がった時点で強還元状態に移行し、

釉中のガスを星状に発泡させたのち、再び酸化状態に戻して気泡を破裂させ、独特の斑文を

形成する。また、"光彩"を生じさせるために「酸性ガス法」を採用した。建窯から採集した石

( CaF2)や硫化鉱物を窯に投入し、発生したフッ化水素ガス(2HF)を釉面と反応させることで、

銀・鉛といった重金属を用いずに発色させることに成功した(図1)。これは、藤田美術館所蔵の

国宝・曜変天目(図2)と一致する特徴であり、長江氏は曜変天目を偶然ではなく、科学的経験則に

基づき生み出されたものと捉えている。

◆“杭州曜変”の製法ーー斑文は絵付けされた?

一方、中国では杭州出土の曜変天目陶片についての研究成果が、2023年に発表された。

中国科学院上海硅酸塩研究所の李偉東氏らが発表した分析結果によると、”杭州曜変”の

斑文部分は、「銀」粉に「鉛」粉を加え、有機接着剤と混ぜた「上絵具」によるものであった。

それを筆で点描したのち、約1000℃でニ次焼成していると推測されている。

中国科学院上海硅酸塩研究所の李偉東氏らが発表した分析結果によると、”杭州曜変”の

斑文部分は、「銀」粉に「鉛」粉を加え、有機接着剤と混ぜた「上絵具」によるものであった。

それを筆で点描したのち、約1000℃でニ次焼成していると推測されている。

斑文を焼き付ける過程では、低融点の鉛が先に蒸気化してガラス膜を形成し、高温で蒸気化する

銀が微小球状となって釉中に沈着する。これにより構造色による虹彩(光彩)を呈するようになる。

銀と鉛による「上絵具」は、星のようにきらめく視覚効果を生むとともに、その成分によって

光彩の発生を促す効果があったとされる。

銀が微小球状となって釉中に沈着する。これにより構造色による虹彩(光彩)を呈するようになる。

銀と鉛による「上絵具」は、星のようにきらめく視覚効果を生むとともに、その成分によって

光彩の発生を促す効果があったとされる。

このように曜変天目には、高火度焼成中「自然に」生じた斑文と、銀や鉛を用いて意図的に描き

低火度で焼き付けたものの両系統が存在する可能性がある。

低火度で焼き付けたものの両系統が存在する可能性がある。

はたして、静嘉堂の曜変天目はそのどちらの方法でつくられたのか?謎は、いまだ尽きない。

「 曜変、青い輝きの秘密とは?

室町時代の「君台観左右帳記」には、足利将軍家における唐物(中国から渡来した美術工芸品)を

使った座飾りの方法や唐物の特徴・評価などが記されている。そのうち「土之物」(綯器)の項

では、その斑文を"瑠璃の星"と表現して「曜変」を説明している(以下現代語訳)。

使った座飾りの方法や唐物の特徴・評価などが記されている。そのうち「土之物」(綯器)の項

では、その斑文を"瑠璃の星"と表現して「曜変」を説明している(以下現代語訳)。

曜変は・・・地(釉)が見るからに黒く、濃い青や薄い青の星が隙間なくある。さらに黄色や白、

ごく薄い青などの色々がまじって、錦(豪華な絹織物)のような釉もある。

ごく薄い青などの色々がまじって、錦(豪華な絹織物)のような釉もある。

500年前も今も変わらず、人々を惹きつけてきた「曜変天目」。この深淵な青い輝きの謎が、

現代の科学的調査によって紐解かれつつある。

現代の科学的調査によって紐解かれつつある。

◆青い輝きの正体---科学的解明のはじまり

曜変天目の光彩を初めて科学的に研究したのは、日本の文化財科学研究の第一人者・山崎一雄

(1911 ~ 2010)で、龍光院所蔵の国宝・曜変天目の観察をもとに、光彩が釉の表面に生じた

極めて薄い膜による光の干渉によるものと発表した。またJ. M.プラマーが小山富士夫に寄贈した

陶磁片(1935年に建窯窯址で採取されたもの)を分析し、曜変の青紫色の輝きは鉛などの重金属に

よるものではないことを明らかにした。この研究により、曜変の光彩は光の干渉による「構造色」

であると理解されるようになった。」

(1911 ~ 2010)で、龍光院所蔵の国宝・曜変天目の観察をもとに、光彩が釉の表面に生じた

極めて薄い膜による光の干渉によるものと発表した。またJ. M.プラマーが小山富士夫に寄贈した

陶磁片(1935年に建窯窯址で採取されたもの)を分析し、曜変の青紫色の輝きは鉛などの重金属に

よるものではないことを明らかにした。この研究により、曜変の光彩は光の干渉による「構造色」

であると理解されるようになった。」

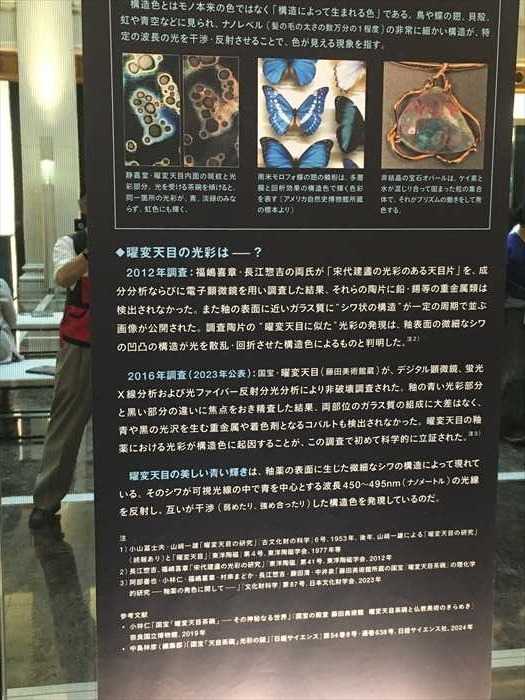

構造色とは?

構造色とはモノ本来の色ではなく「構造によって生まれる色」である。鳥や蝶の翅、貝殻、虹や

青空などに見られ、ナノレベル(髪の毛の太さの数万分の1程度)の非常に細かい構造が、特定の

波長の光を干渉・反射させることで、色が見える現象を指す。

青空などに見られ、ナノレベル(髪の毛の太さの数万分の1程度)の非常に細かい構造が、特定の

波長の光を干渉・反射させることで、色が見える現象を指す。

・静嘉堂・曜変天目内面の斑紋と光彩部分。光を受ける茶腕を傾けると、同一簡所の光彩が、

青、淡緑のみならず、虹色にも輝く。

・南米モロフォ蝶の翅の鱗粉は、多層膜と回析効果の構造色て皹く色彩を表す(アメリカ自然史青、淡緑のみならず、虹色にも輝く。

博物館所蔵の標本より)

・非結晶の宝石オパールは、ケイ素と水か混じり合って固まった粒の集合体で、それがプリズムの

働きをして発色する

働きをして発色する

「 ◆曜変天目の光彩は一?

2012年調査:

用い調査した結果、それらの陶片に鉛・錫等の重金属類は検出されなかった。また釉の表面に近い

ガラス質にシワ状の構造が一定の周期で並ふ画像が公開された。調査陶片の”曜変天目に似た

"光彩の発現"は、釉表面の微細なシワの凹凸の構造が光を散乱・回折させた構造色によるものと

判明した。

用い調査した結果、それらの陶片に鉛・錫等の重金属類は検出されなかった。また釉の表面に近い

ガラス質にシワ状の構造が一定の周期で並ふ画像が公開された。調査陶片の”曜変天目に似た

"光彩の発現"は、釉表面の微細なシワの凹凸の構造が光を散乱・回折させた構造色によるものと

判明した。

2016年調査( 2023年公表)

国宝・曜変天目(藤田美術館蔵)が、デシタル顕微鏡、蛍光X線分析および光ファイバー反射分光

分析により非破壊調査された。釉の青い光彩部分と黒い部分の違いに焦点をおき精査した結果、

両部位のガラス質の組成に大差はなく、青や黒の光沢を生む重金属や着色剤となるコバルトも

検出されなかった。曜変天目の釉薬における光彩が構造色に起因することが、この調査で初めて

科学的に立証された曜変天目の美しい青い輝きは、釉薬の表面に生した微細なシワの構造によって

現れている。そのシワが可視光線の中で青を中心とする波長450 ~ 495nm (ナノメートル)の光線

を反射し、互いが千渉(弱めたり、強め合ったり)した構造色を発現しているのだ」 国宝・曜変天目(藤田美術館蔵)が、デシタル顕微鏡、蛍光X線分析および光ファイバー反射分光

分析により非破壊調査された。釉の青い光彩部分と黒い部分の違いに焦点をおき精査した結果、

両部位のガラス質の組成に大差はなく、青や黒の光沢を生む重金属や着色剤となるコバルトも

検出されなかった。曜変天目の釉薬における光彩が構造色に起因することが、この調査で初めて

科学的に立証された曜変天目の美しい青い輝きは、釉薬の表面に生した微細なシワの構造によって

現れている。そのシワが可視光線の中で青を中心とする波長450 ~ 495nm (ナノメートル)の光線

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.