PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

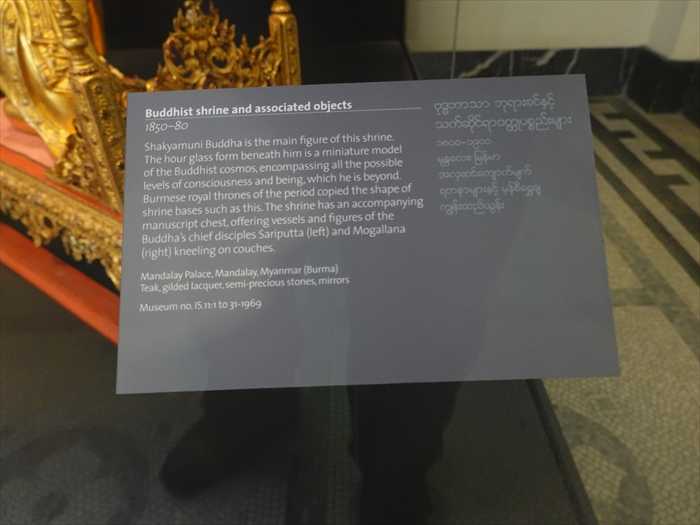

これは ミャンマー(ビルマ)、マンダレー宮殿 の遺物。

仏教の祠および関連遺物1880年頃。

ネットから。

「 Buddhist shrine and associated objects

encompassing all the possible levels of consciousness and being, which he is beyond.

Burmese royal thrones of the period copied the shape of shrine bases such as this.

The shrine has an accompanying manuscript chest, offering vessels and figures of

the Buddha's chief disciples Sariputta (left) and Moggallāna (right) kneeling on couches.

【 仏教の祠および関連遺物

包含し、それを超越する仏を示しています。当時のビルマ王室の玉座も、このような祠の

基壇の形を模して作られました。

モッガラーナ(右)がひざまずく姿の像が付随しています。

釈迦如来坐像(Shakyamuni Buddha, Seated Buddha) 。

これは釈迦が悟りを開いた際、大地を証人として悪魔を退けた場面を象徴します。

東南アジア(ビルマ・タイ)のものに比べると、顔立ちや衣文表現がやや引き締まり台座の

「蓮弁文様」が整然としている。チベット仏教圏(チベット〜中国)由来の金銅製・釈迦如来坐像

ネットから。

「 Seated Buddha

774–86

Qing dynasty

The Buddha is shown just before his enlightenment,

when he touches the ground to call the Earth goddess to witness his vow to overcome

Mara and liberate all beings. This is the moment most often depicted in Tibetan and

Mongolian art. The lotus aroundthe base supports the image of the Buddha serenely

poised. The image may be one ofthe large gilt-bronze figures made for the monasteries

of the Qing court, such as Yonghegong (the Palace of Harmony and Peace) in Beijing.

Gilted (Gilted?)Qing dynasty, about 1700Collection: Sir Augustus Wollaston Franks」

【 釈迦如来坐像

救済することを誓った時、釈迦は大地に手を触れ、その誓いを地の女神に証明させました。

この「降魔成道」の瞬間は、チベットやモンゴルの美術において最も多く描かれる主題です。

(たとえば北京の雍和宮=ラマ寺)などのために制作された大型鍍金銅像の一つである

可能性があります。

中国の寺院に安置されていた巨大仏像の一部であったブロンズ仏の頭部。

1368年から1644年頃、おそらく明朝時代に制作されたと推定される。

鋳造ブロンズ製で、カオリンで覆われ彩色されている。

ロンドン、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵、

アイテム番号M.3-1936

そして 日本の展示室 へ。

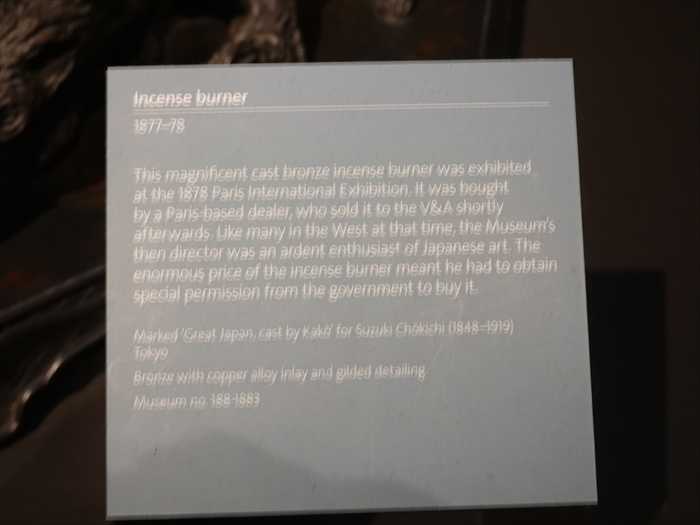

青銅製(ブロンズ)、三本脚で支えられた大きな香炉 。

蓋付きで、胴部には装飾文様が施されていた。

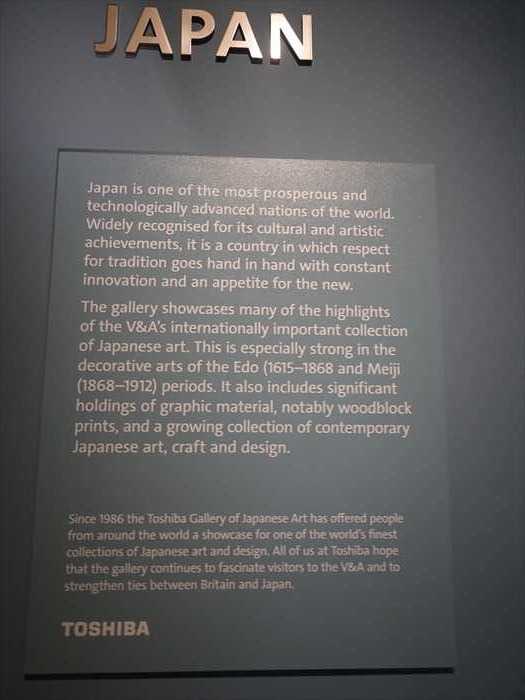

「 JAPAN

the world. Widely recognised for its cultural and artistic achievements, it is a country in whichrespect for tradition goes hand in hand with constant innovation and an

appetitefor the new.

collection of Japanese art. This is especially strong in the decorative arts of the Edo

(1615–1868 and Meiji (1868–1912) periods. It also includes significant holdings of

graphic material, notably woodblock prints, and a growing collection of contemporary

Japanese art, craft and design.

world a showcase for one of the world’s finest collections of Japanese art and design.

All of us at Toshiba hope that the gallery continues to fascinate visitors to the V&A

and to strengthen ties between Britain and Japan.」

【 日本

伝統への敬意と、絶え間ない革新、新しいものへの旺盛な関心とが共存する国です。

日本美術コレクションの数々を展示しています。特に江戸時代(1615–1868年)と

明治時代(1868–1912年)の装飾美術が充実しており、浮世絵をはじめとする版画資料の

貴重なコレクション、さらに現代の日本美術・工芸・デザインの収集も進められています。

デザインコレクションを広く人々に紹介してきました。東芝は、このギャラリーが今後も

V&Aを訪れる人々を魅了し、また英国と日本の絆をさらに強めることを願っています。

東芝】

大型の青銅製香炉。

・装飾

象徴する鳥でもある。

・自然の岩や樹木を思わせる複雑な造形で、その上に孔雀が佇み、香炉を支える構成。

・波文(青海波)

(V&Aの東芝ギャラリー)。

・逸話

・ 当時のV&A館長が日本美術収集に熱心で、非常に高額なため政府の特別許可を得て購入

されたという背景 は、日本美術が欧州でいかに強い憧憬と価値を持たれていたかを

物語っているのだ と。

この作品はまさに、明治の輸出美術・博覧会美術の象徴 といえる大作なのであろう。

「 Incense burner

1877–78

This magnificent cast bronze incense burner was exhibited at the 1878 ParisInternational Exhibition. It was bought by a Paris-based dealer, who sold it to the V&A shortly

afterwards. Like many in the West at that time, the Museum’s then director was

an ardent enthusiast of Japanese art. The enormous price of the incense burner meant

he had to obtain special permission from the government to buy it.

Marked ‘Great Japan’,cast by kakf for Suzuki Chokichi (1848–1919)

Tokyo

Bronze with copper alloy inlay and gilded detailing

Museum no. 188-1883」

【香炉1877–78年この壮麗な鋳造青銅製香炉は、1878年のパリ万国博覧会に出品されました。

その後、パリを拠点とする美術商が購入し、ほどなくヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)

に売却しました。 当時の西洋の人々と同様、博物館の館長も日本美術の熱心な愛好者で

ありました。 この香炉の価格が非常に高額だったため、購入には政府の特別な許可を得る

必要があったといいます。

銘文:「 大日本 」

鋳造: 鈴木長吉(すずき ちょうきち,1848–1919)が製作。

東京

青銅製、銅合金の象嵌および鍍金装飾

館蔵番号:188-1883】

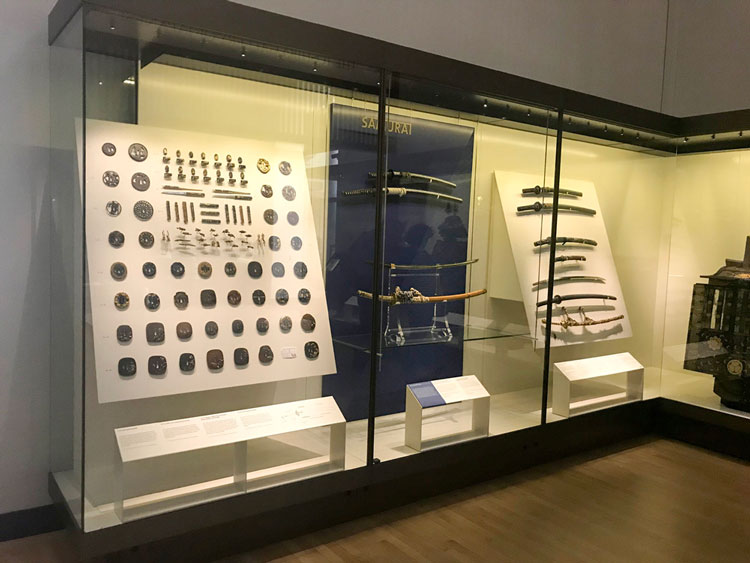

日本ギャラリー 「SAMURAI」展示コーナー

。

近づいて。

① 左側パネル(武具装飾)

・主に 刀装具(とうそうぐ) が展示されていた。

・鍔(つば):刀の持ち手と刀身の間に取り付けられる護具。

さまざまな意匠(植物・動物・文様)が見られる。

・縁(ふち)・頭(かしら)・目貫(めぬき) などの小金具類。

・素材は鉄・銅合金・金銀象嵌など。美術工芸的価値が非常に高く、日本独自の

細密装飾を伝える。

② 中央パネル(SAMURAIと日本刀)

・「SAMURAI」と題された中央の展示は 刀剣そのもの。

・上段には太刀や打刀。

・中段には拵(こしらえ)付きの刀。鞘や鍔、柄が豪華に装飾されている。

・下段には大小二振り(大小拵/だいしょうこしらえ)、武士の象徴的な佩刀形式。

・鞘には螺鈿や蒔絵の装飾が施されたものも見られる。

③ 右側パネル(刀のバリエーション)

・短刀や脇差など、刀剣の種類別に展示。

・一部は儀礼用あるいは贈答用に製作された美術刀剣。

④ ケース右端

・わずかに写り込んでいるのは 甲冑の一部(鎧兜または当世具足)。

・SAMURAI展示の文脈として、日本の戦国〜江戸期の武具文化を示している。

刀装具の 鍔(つば)

を集めた展示の一部。

鍔(つば)とは日本刀の柄(つか)と刀身の間に取り付ける護具

。

実用的には手を守る鍔迫り合い用の防御具 ですが、江戸時代には装飾性が強調され、武士の身分や

趣味、美意識 を表現する芸術品となったのだ。材料:鉄、赤銅(しゃくどう)、銅合金など。

象嵌(ぞうがん)、金銀鍍金、透かし彫り

などの技法を駆使。

「 甲冑展示

」のコーナー。

① 左側の甲冑(座像展示)

・兜:

大きな前立(まえだて)を持つ兜。金色の装飾が印象的。

・胴・小具足:

鉄板に漆を塗り、茶色〜黒系の威(おどし)糸で編み込まれている。

・全体印象:

実戦的な印象が強く、戦国時代後期〜江戸初期の武具を思わせる。

② 右側の甲冑(座像展示)

・姿勢:

甲冑を着装した人形が椅子に座った状態で展示されている。

・兜:

鍬形(くわがた)ではなく、小型の立物付き。両側に金属製の

「しころ飾り(蝶翼風の装飾)」が付く。

・胴・袖・草摺:

黒漆塗りを基調とし、赤や金の縅(おどし)糸で装飾。儀礼的要素を持つ甲冑。

・面貌:

精巧な人形の顔を使っているため、来館者に武士が「生きてそこにいる」かのような

印象を与える。

③ 背後の掛物

・ 武士や従者、装束姿の人物を細かく描いた 武者絵巻

(行列図あるいは合戦準備図)。

・甲冑が実際にどのような場面で用いられたかを示す資料として配置されている。

右側の甲冑

に近づいて。

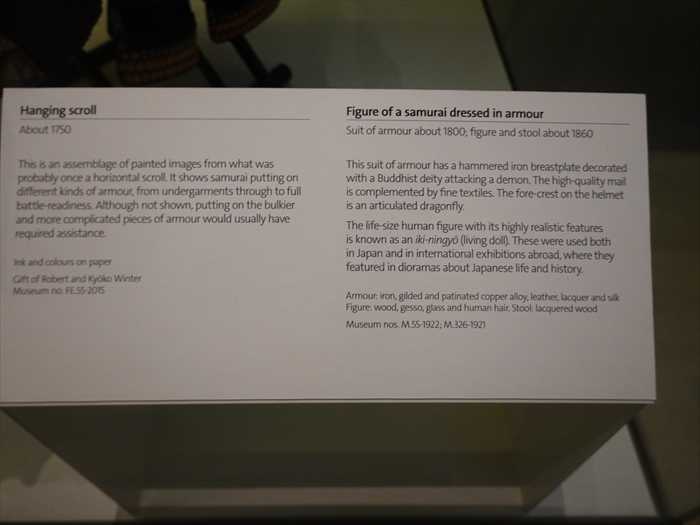

「 Hanging scroll

About 1750This is an assemblage of painted images from what was

probably once a horizontal scroll. It shows samurai putting on different kinds of armour,

from undergarments through to full battle-readiness. Although not shown, putting on

the bulkier and more complicated pieces of armour would usually have required assistance.

Ink and colours on paperGift of Robert and Kyoko WinterMuseum no. FE.15-2015」

【 掛軸

1750年頃

もとは横長の絵巻であったと思われる図像の断片です。武士が下着から始め、完全な戦闘装束に

至るまで、さまざまな種類の甲冑を着用していく様子を描いています。ここでは描かれて

いませんが、大型で複雑な甲冑を着る際には通常、介助者の助けが必要でした。

紙本着色ロバート&キョウコ・ウィンター寄贈館蔵番号:FE.15-2015】

「 Figure of a samurai dressed in armour

Suit of armour about 1800; figure and stool about 1860

This suit of armour has a hammered iron breastplate decorated with a Buddhist deity

attacking a demon. The high-quality mail is complemented by fine textiles.

The fore-crest on the helmet is an articulated dragonfly.

The life-size human figure with its highly realistic features is known as an iki-ningyō

(living doll). These were used both in Japan and in international exhibitions abroad,

where they featured in dioramas about Japanese life and history.

Armour: iron, gilded and painted copper alloy, leather, lacquer and silkFigure:

wood, gofun gesso and human hair. Stool: lacquered wood

Museum nos. M.55-1922; M.326-1921」

【 甲冑を着た武士像

甲冑:約1800年 人形と腰掛:約1860年

この甲冑は、打ち出し鉄製の胴に「仏教の神が鬼を討つ」図が装飾されています。

上質な鎖帷子は精緻な織物で補われています。兜の前立(まえだて)は、可動式のトンボ

(蜻蛉)です。実物大の人形は非常に写実的で、生人形(いきにんぎょう) として

知られています。これは日本国内のみならず、海外の博覧会でも用いられ、日本の生活や歴史を

紹介するジオラマの一部として展示されました。

甲冑:鉄、鍍金および彩色銅合金、革、漆、絹

人形:木、胡粉、そして人毛

腰掛:漆塗木製

館蔵番号:M.55-1922; M.326-1921】

「 Religion & Ritual(宗教と儀礼)

」展示コーナーへ。

武士文化の展示(甲冑・刀剣) に続いて、この「Religion & Ritual」セクションでは、

日本文化の精神的・宗教的基盤である仏教芸術を紹介していた。

① 仏像(右側)

・材質:木彫、彩色が施されていた形跡あり。

・姿:僧形に近い端正な立像で、衣の襞(ひだ)が規則的に彫られている。

・ポーズ:右手を軽く上げ、左手は下げる。説法印(せっぽういん)あるいは施無畏印に近い所作。

・台座:蓮華座ではなく、雲形の基壇に立つ形式。

・時代:平安~鎌倉期の阿弥陀仏あるいは地蔵菩薩像を思わせる。

② 仏教荘厳具(左上)

・金属製の華やかな幡(はた)や瓔珞(ようらく)に相当。

・鏡板状の金具から垂れ飾りが多数下がり、堂内荘厳や儀礼に用いられたのであろう。

・植物文様や仏教的な吉祥文が見られる。

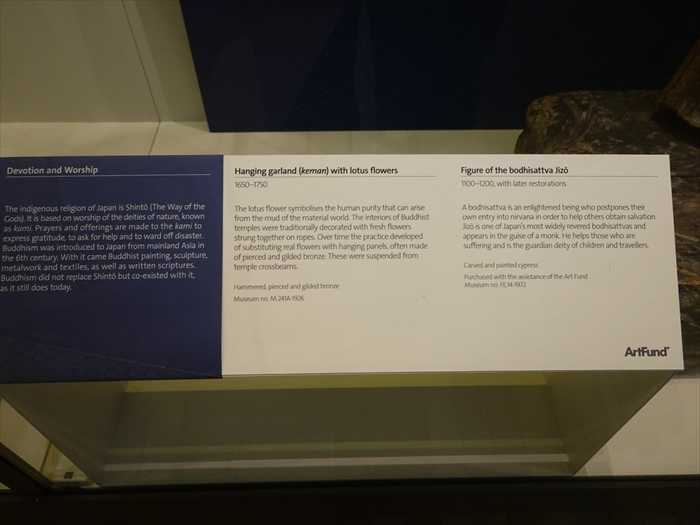

●左パネル

「 Devotion and Worship

The indigenous religion of Japan is Shinto (the Way of the Gods). It is based on

worship of the deities of nature, known as kami. Prayers and offerings are made to

the kami for success, gratitude, and for help in a world of dense human populations.

As far-flung areas of mainland Asia, Buddhism was introduced to Japan from mainland

Asia in the 6th century. With it came Buddhist painting, sculpture, metalwork andtextiles,

as well as written scripture. Buddhism did not replace Shinto but co-existed with

it as it still does today.」

【 信仰と礼拝

日本固有の宗教は神道(神々の道)であり、自然の神々(神:かみ)を崇拝することに基づいて

います。神々には、成功・感謝・困難な人間世界での助けを求めて祈りや供物が捧げられます。

6世紀に仏教が大陸から日本に伝来すると、仏教絵画・仏像・金工・織物、さらには経典が

もたらされました。仏教は神道を置き換えることなく、共存して今日に至っています。】

●中央パネル

「 Hanging garland (Keman) with lotus flowers

1600–1700

The lotus flower symbolizes the human purity that can arise from the mire of the

material world. The interiors of Buddhist temples were traditionally decorated with

fresh flower garlands looped on ropes. Over time the practice developed of

suspending metal flowers with hanging pendants, often made of hammered

andgilded bronze. These were suspended from temple beams and provided decor.

Hammered, pierced and gilded bronzeMuseum no. M.41A-1926」

【 華鬘(けまん/蓮華飾り)

1600–1700年

蓮の花は、煩悩の泥の中から咲く清浄の象徴です。仏教寺院の内部は、かつては新鮮な花の

花環を綱に掛けて装飾されていましたが、時代が下ると、金工で作られた金属製の花と垂飾を

吊るす形式に発展しました。多くは打ち出し・鍍金を施した青銅製で、梁から吊るされ寺院を

荘厳しました。

青銅製、打ち出し、透かし彫、鍍金館蔵番号:M.41A-1926】

●右パネル

「 Figure of the bodhisattva Jizō

1000–1200, with later restorations

A bodhisattva is an enlightened being who postpones his own entry into nirvana

in order to help others attain salvation. Jizō is one of the most beloved bodhisattvas

in Japan, and is the guardian of travelers, helping those who suffer, and is the

guardian deity of children and travelers.

Carved and painted wood

Acquired with assistance of the Art Fund

Museum no. FE.6-1983」

【 地蔵菩薩立像

1000–1200年(後世の修復あり)

菩薩とは、自らの涅槃入りを後回しにして、人々の救済を助ける悟りを得た存在です。

地蔵菩薩は日本でも最も親しまれる菩薩の一つで、旅人を守り、苦しむ人々を救い、

特に子供や旅人の守護仏として信仰されています。

木彫、彩色

Art Fundの助成により収蔵

館蔵番号:FE.6-1983】

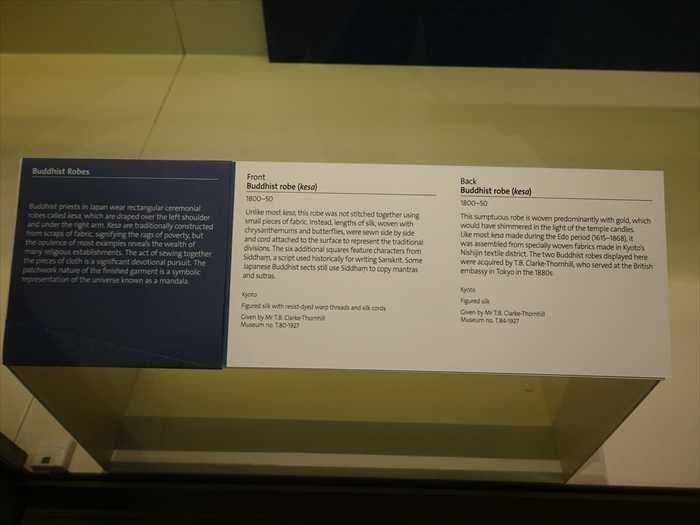

仏教儀礼用の織物(袈裟)。

仏教儀礼用の織物(袈裟)に添えられていた 解説パネル

●左パネル

「 Buddhist Robes

Buddhist priests in Japan wear rectangular ceremonial robes called kesa, which are

draped over the left shoulder and under the right arm. Kesa are traditionally

constructed from fragments of fabric, especially luxurious brocades donated by

wealthy patrons. The act of sewing together remnants of fine textiles exemplifiesthe

Buddhist pursuit of poverty, but also demonstrates devotion and piety. The patchwork

nature of the kesa garment is a symbolic representation of theuniverse known

as a mandala.」

【 仏教僧の袈裟

日本の仏教僧は、四角い法衣「袈裟(けさ)」を身にまといます。左肩から掛け、右腕の下を

通すのが特徴です。袈裟は本来、布の断片を継ぎ合わせて作られ、とくに裕福な檀家から寄進

された豪華な織物が使われました。断片を縫い合わせる行為は「清貧の実践」であると同時に

「信仰と献身の表れ」でもありました。また、袈裟のパッチワーク的構造は、宇宙を象徴する

曼荼羅の表現でもあります。】

●中央パネル

「 Front – Buddhist robe (Kesa)

1800–1900

Unlike most kesa this robe was not stitched together using small pieces of fabric.

Instead, lengths of silk, woven with chrysanthemum and butterfly motifs were sewnby

wide strips. It has an additional square to replicate characters from Buddhist sutras,

traditionally written on textiles. Some Buddhist sects still use Siddham to copy mantras

and sutras.

KyotoFigured silk with metal-wrapped weft threads and silk selvedgeGiven by

Mr TA Cuthbert-ThomsonMuseum no. T.263-1927」

【 袈裟(表)

1800–1900年

通常の袈裟と異なり、小さな布片をつなぎ合わせたものではなく、菊や蝶の文様を織り込んだ

長い絹布を幅広く縫い合わせています。さらに正方形の布が付け加えられ、これは経文の文字を表すものです。仏教宗派の中には、今も悉曇(しったん/サンスクリット由来の古い書体)で

真言や経文を記す伝統が残っています。

京都

金糸入り絹織物

T.A.カスバート=トムソン氏寄贈

館蔵番号:T.263-1927】

●右パネル

「 Back – Buddhist robe (Kesa)

1800–1900

This sumptuous robe is woven predominantly with gold, which would have made it

glitter in the light of the temple candles. Vast numbers of similar robes were

produced in Kyoto, Japan’s main textile centre, during the Edo period (1615–1868).

This robe wasformerly owned by the Rev. Francis Edgar Toye, an Anglican missionary

who served in the British Embassy in Tokyo in the 1880s.

KyotoFigured silk with metal-wrapped weft threads and silk selvedgeGiven by

Mr TA Cuthbert-ThomsonMuseum no. T.264-1927」

【 袈裟(裏)

1800–1900年

この豪華な袈裟は主に金糸で織られ、寺院の灯明の光を受けてきらめいたでしょう。

江戸時代(1615–1868)には、京都の織物産業の中心地でこうした袈裟が大量に生産

されました。この袈裟はもともと、1880年代に英国大使館で勤務していた英国国教会の

宣教師フランシス・エドガー・トイ師の所蔵品でした。

京都金糸入り絹織物

T.A.カスバート=トムソン氏寄贈

館蔵番号:T.264-1927】

打掛(うちかけ)

。

打掛は江戸時代以降の武家や裕福な町人女性が婚礼や儀式で着用した上着で、特に格式高い

衣裳として知られている。

・形:

袖口が大きく、裾が長い「打掛」形式。通常は小袖の上に羽織り、裾を引きずるように着用。

・文様:

全面に花文(牡丹、菊、桜などと思われる)が織り込まれ、曲線的な唐草模様と

組み合わされている。

・色彩:

金地を基調に、赤・青・白・緑など多彩な花を配置。きらびやかで晴れやかな印象。

・技法:

緻密な織り(錦織、あるいは金襴)によって花々を立体的に表現している。

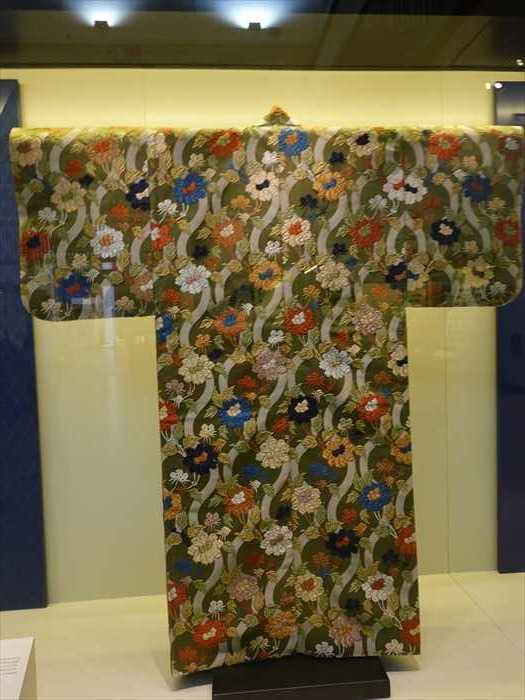

「 6.Nō robe

1980

The lavishly patterned robes of the Nō theatre are among Japan’s most spectacular

textiles. This elaborate example would have been worn by an actor playing a femalerole.

It was created by Yamaguchi Yasujiro, who dedicated his career to recreating the complex patterns, dyes and weaving techniques of Nō robes of the Edo period.

Yamaguchi Yasujiro (1904–2000)

Kyoto

Figured silk

Given by the maker

Museum no. FE.65-2002」

【 6. 能装束

1980年能楽に用いられる華麗な文様の衣裳は、日本の織物の中でも最も壮麗なものの一つです。

この精緻な例は、女性役を演じる役者が着用したものでしょう。製作者は山口泰二郎

(1904–2000)で、生涯をかけて江戸時代の能装束の複雑な文様・染色・織技法を再現する

ことに尽力しました。

山口泰二郎(1904–2000)

京都

絹織物(紋織)

作者寄贈

館蔵番号:FE.65-2002】

日本ギャラリー「 THEATRE(演劇)

」コーナー に展示されている 能面(のうめん)

。

5種類の典型的な面が紹介されていた。

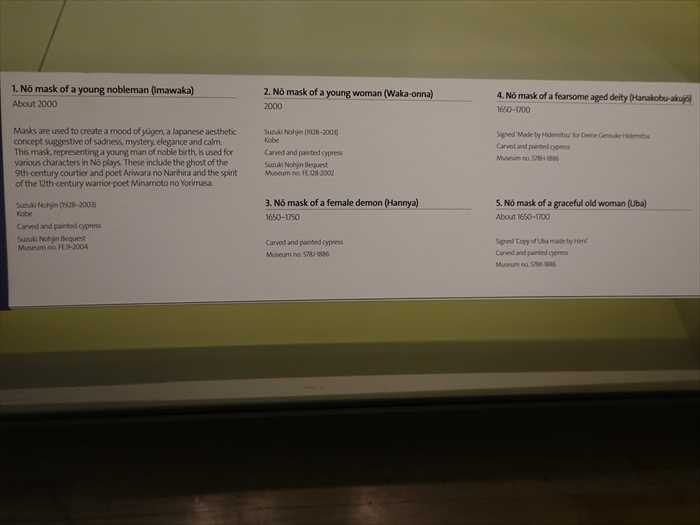

「 1. Nō mask of a young nobleman (Imawaka)

About 2000

Masks are used to create a mood of yūgen, a Japanese aesthetic concept suggestive

of sadness, mystery, elegance and calm. This mask, representing a young man of

noble birth, is used for various characters in Nō plays. These include the ghost of the

9th-century courtier and poet Ariwara no Narihira and the spirit of the 12th-century

warrior poet Minamoto no Yorimasa.

Suzuki Nohjin (1928–2008)

Kobe

Carved and

painted cypress

Suzuki Nohjin Bequest

Museum no. FE.9-2004」

【 1. 能面「今若(いまわか)」―若い貴公子の面

約2000年

能面は「幽玄」という日本美学を体現するために用いられます。「幽玄」は哀愁・神秘・優雅・

静謐を含意する概念です。この面は高貴な生まれの若者を表し、さまざまな能の登場人物に

用いられます。

例えば9世紀の公卿・在原業平の亡霊や、12世紀の武人歌人・源頼政の霊などです。

鈴木能臣(1928–2008)作

神戸

檜材彫刻・彩色

鈴木能臣遺贈

館蔵番号:FE.9-2004】

「 2. Nō mask of a young woman (Waka-onna)

2000

Suzuki Nohjin (1928–2008)

Kobe

Carved and painted cypress

Suzuki Nohjin Bequest

Museum no. FE.10-2002」

【 2. 能面「若女(わかおんな)」―若い女性の面

2000年

鈴木能臣(1928–2008)作

神戸

檜材彫刻・彩色

鈴木能臣遺贈

館蔵番号:FE.10-2002】

「 3. Nō mask of a female demon (Hannya)

1650–1700

Carved and painted cypress

Museum no. 578-1886」

【 3. 能面「般若(はんにゃ)」―女鬼の面

1650–1700年

檜材彫刻・彩色

館蔵番号:578-1886】

「 4. Nō mask of a fearsome aged deity (Harabō/akujō)

1650–1700

Signed: Made by Isebo Kumenokami (Kumenokami Minbu)

Carved and painted cypress

Acquired with the assistance of the Art Fund

Museum no. FE.51-1983」

【 4. 能面「鉢木(はらぼう)/悪尉(あくじょう)」―恐ろしげな老神の面

1650–1700年

銘文:「伊勢坊久米守(久米守民部)作」

檜材彫刻・彩色

アート・ファンド寄贈協力により収蔵

館蔵番号:FE.51-1983】

「 5. Nō mask of a graceful old woman (Uba)

About 1650–1700

Signed: Early Uba made by Isebo

Carved and painted cypress

Museum no. 579-1886」

【 5. 能面「姥(うば)」―優雅な老女の面

約1650–1700年

銘文:「伊勢坊作・初期姥」

檜材彫刻・彩色

館蔵番号:579-1886】

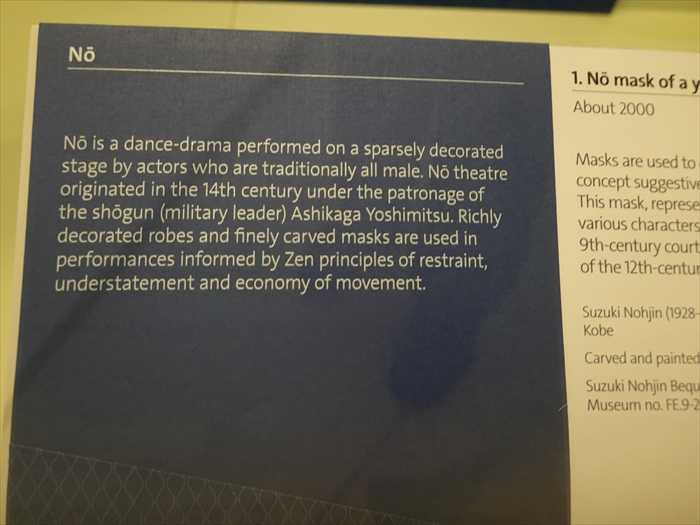

「 Nō

Nō is a dance-drama performed on a sparsely decorated stage by actors who are

traditionally all male. Nō theatre originated in the 14th century under the patronage

of the shōgun (military leader) Ashikaga Yoshimitsu. Richly decorated robes and finely

carved masks are used in performances informed by Zen principles of restraint,

understatement and economy of movement.」

【能(Nō)

能は、簡素にしつらえられた舞台で演じられる舞踊劇で、伝統的に出演者はすべて男性です。

能楽は14世紀、将軍・足利義満の庇護のもとに成立しました。舞台では、華麗な装束と精巧に

彫られた能面が用いられ、禅の思想に基づく「抑制」「簡素」「動作の経済性」が表現の

根幹をなしています。】

外套着物(打掛)

「 Outer kimono (uchikake)

1870–90

This exuberant outer kimono is embroidered with two mythical shishi (lion-dogs)on a

bridge over a waterfall surrounded by peonies. The scene relates to a famousKabukiplay, so this may be a theatrical garment. Decorative themes on stage costumes were

not usually so literal, however, and this kimono may have been worn by a high-ranking courtesan. The pleasures of the theatre and the brothelwere closely linked.

Probably KyotoPlain weave crêpe silk with freehand paste-resist dyeing (yūzen) andembroideryin silk and gold-wrapped silk threads

Museum no. FE.7-1987」

【 外套着物(打掛)

1870–90年

この華麗な打掛は、牡丹に囲まれた滝の上の橋に立つ2匹の神獣「獅子(しし、獅子舞の獅子に

通じる霊獣)」を刺繍で表しています。この場面は有名な歌舞伎の演目に関連しているため、

舞台衣装であった可能性があります。ただし、舞台衣装の装飾テーマがこれほど直截的に

表現されることは稀であり、この着物は高位の遊女によって着用された可能性もあります。

江戸から明治にかけては、芝居と遊郭の享楽文化が密接に結びついていました。

おそらく京都

平織縮緬絹に友禅染(手描き糊防染)、絹糸および金糸巻き絹糸による刺繍

館蔵番号:FE.7-1987】

歌舞伎に関連する大判の掛軸(あるいは舞台幕/絵看板的な布絵)の展示。

絵柄からみて、歌舞伎芝居の名場面を描いた布製の舞台装飾やポスター的な作品 。

「 Kabuki

Kabuki is a form of popular theatre that originated in the early 17th century and

continues to be performed today. The earliest actors were women, but because of

concerns about their involvement in prostitution they were banned from the stage.

Kabuki then developed with male actors playing both male and female roles.

The costumes are lavish and flamboyant and there is extensive use of make-up.

The acting, which is accompanied by music, is stylised and often very dramatic.」

【 歌舞伎

歌舞伎は17世紀初頭に成立し、現在も上演が続けられている庶民的な演劇形態です。

最初に舞台に立った役者は女性でしたが、遊女との関わりが問題視され、女性は舞台から

追放されました。その後、歌舞伎は男性役者が男性・女性双方の役を演じる形へと発展しました。

衣裳は豪華絢爛で華やかであり、化粧も大がかりに施されます。演技は音楽を伴い、様式化

されていて、しばしば非常に劇的なものです。】

袱紗(ふくさ)

。

「 Gift cover (fukusa)

1840–70

The exquisite embroidery on this fukusa conveys wishes for a long and happy marriage.

It depicts Jō and Uba, an elderly couple who lived in perfect harmony on a pine-clad

island. Legend has it that when they died, their spirits occupied the trees. On moonlit

nights, they return to clear the forest floor. Jō rakes in good fortunewhile Uba sweeps

away the bad.

Satin silk (shusu) with embroidery in silk and gold-wrapped silk threads

Museum no. T.236-1967」

【 袱紗(ふくさ)

1840–70年

この精緻な刺繍入りの袱紗は、長寿と幸福な結婚を願う意匠を表しています。図柄には

「尉(じょう)」と「姥(うば)」という、松に覆われた島で仲睦まじく暮らした老夫婦が

描かれています。伝説によれば、二人が亡くなるとその魂は松に宿り、月夜の晩には森に

現れて地を清めるといいます。尉は熊手で福をかき集め、姥は箒で災厄を掃き払うとされて

います。

素材:朱子織の絹地に、絹糸および金糸巻き絹糸による刺繍

館蔵番号:T.236-1967】

「The presentation of gifts has always been an important social ritual in Japan.

Gifts were traditionally placed in a box on a tray, over which a textile cover,

called a fukusa, was draped. Using a cover appropriate to the occasion was a major consideration. The richness of the decoration was an indication of the donor’s

wealthand the design evidence of their taste and cultural sensibilities. After being suitablyadmired, the cover was returned to the donor.」

【贈り物の儀式は、日本において常に重要な社会的慣習でした。贈答品は伝統的に、箱を盆に

のせ、その上に「袱紗(ふくさ)」と呼ばれる布を掛けて差し出されました。場にふさわしい

袱紗を用いることは大切な配慮であり、装飾の豪華さは贈り主の財力を示すとともに、

その意匠は趣味や文化的感性を示すものでした。贈呈後、袱紗は賞賛を受けたのち、贈り主へ

返却されるのが習わしでした。】

4領の着物が並べられていた。

「 Kimono

In the Edo period (1615–1868) the kimono was the principal item of dress for

both men and women. This straight-seamed robe was worn wrapped left side over

right and secured with a sash called an obi. It was the pattern on the surface,

rather thanthe cut of the garment, that was significant. Indications of gender, wealth,

status and taste were expressed through the choice of colours, motifs and decorative

techniques. The rising affluence of the merchant class created a growing market for

luxury kimono.」

【 着物

江戸時代(1615–1868年)には、着物は男女ともに主要な衣服でした。この直線裁ちの衣は、

左前に打ち合わせ、帯と呼ばれる sash で結んで着用されました。重要なのは衣服の仕立て

ではなく、その表面を飾る模様でした。色彩や文様、装飾技法の選択によって、性別・富・

身分・趣味が表現されました。町人階級の経済力が高まるにつれて、高級着物への需要も拡大

していきました。】

左側

「 Kimono for a young woman (Furisode)

1800–50

On formal occasions, high-ranking women of the ruling military samurai elite would

wear kimono patterns with detailed landscapes of water, islands and pines, flowers

including plum, wisteria and cherry, and birds such as the crane.

This kimono was made of crepe silk woven as a plain ground with paper stencils

defining the landscape in thin powdered gold.

The long sleeves indicate it would have been worn by a young unmarried woman.

Probably Kyoto

Plain-weave silk crepe with freehand paste-resist dyeing (yūzen),

powdered gold andembroidery in silk and gold-wrapped silk thread

Museum no. FE.28-2003」

【 若い女性の着物(振袖)

1800–50年頃

公式の場では、支配階級である武家の高位の女性たちは、水、島、松の風景や、梅、藤、桜

などの花、鶴などの鳥を細密に描いた文様の着物を着用しました。この着物は縮緬地に型紙で

文様を摺箔し、さらに刺繍を施したものです。長い袖は、未婚の若い女性が着ていたことを

示しています。

おそらく京都製

平織縮緬地、友禅染、摺箔、金糸・絹糸刺繍

館蔵番号 FE.28-2003】

中央

「 Kimono for a woman (Kosode)

1800–50

At Japanese weddings, paper ornaments in the shape of male and female butterflies

were often wrapped around bottles of sake to symbolize the harmony of the married

couple.The use of this auspicious motif suggests the kimono originally worn by the

bride for a marriage ceremony.The bright scarlet colour derives from safflower (beni),

a popular but expensive dye.

Probably Kyoto

Plain-weave silk with freehand paste-resist dyeing (yūzen) and embroidery in silk

and gold wrapped silk

thread

Museum no. T.90-1932」

【女性の着物(小袖)

1800–50年頃

日本の結婚式では、雄蝶・雌蝶の紙飾りがしばしば酒瓶に結び付けられ、夫婦の和合を

象徴しました。

この吉祥文様の使用は、この小袖がもともと婚礼の場で花嫁によって着られたことを

示しています。

鮮やかな紅色は紅花から得られたもので、高価ですが人気のある染料でした。おそらく京都製

平織絹地、友禅染、金糸・絹糸刺繍

館蔵番号 T.90-1932 】

右側

「 Kimono for a young woman (Furisode)

1800–50

Here a design of pine trees among clouds is transferred to the hem of the kimono.

The pine is a symbol of long life, as are the cranes flying through the clouds.

Such motifs would have formed part of the bride’s trousseau and been used

at the time of a wedding. The long sleeves indicate it was worn by a young

unmarried woman.

Probably Kyoto

Plain-weave silk with freehand paste-resist dyeing (yūzen), powdered gold and

embroidery in silk and gold-wrapped silk thread

Museum no. T.29-1966」

【 若い女性の着物(振袖)

1800–50年頃

ここでは、雲間に広がる松の文様が着物の裾に配されています。松は長寿の象徴であり、

雲間を飛ぶ鶴もまた長寿を表します。これらの文様は花嫁道具の一部を成し、婚礼の際に

用いられました。長い袖は、未婚の若い女性が着ていたことを示しています。

おそらく京都製

平織絹地、友禅染、摺箔、金糸・絹糸刺繍

館蔵番号 T.29-1966】

印籠(いんろう)と根付(ねつけ)

の展示ケース。

江戸時代の男性が煙草入れや薬、印などの小物を携帯するために使った携帯容器で、帯に紐を

通し、端に根付を付けて落ちないようにしました。非常に装飾的で、漆工芸・蒔絵・象嵌・彫刻

などの技術が凝縮され、日本美術工芸の粋を表す小物でもあります。

パネル左側(青地)

「Inrō(印籠)

Inrō are small containers used in Japan from the 16th century.They held medicines,

seals, or other small objects.Hung from the sash (obi) of a kimono, secured with a

netsuke.Inrō became status symbols and works of art, especially in lacquer

with maki-e.」

【印籠(いんろう)は16世紀以降、日本で用いられた小型の容器です。

薬や印、その他の小物を入れるために使われました。着物の帯(帯)から吊り下げ、根付で

固定しました。

印籠は身分や趣味を示す象徴ともなり、特に漆の蒔絵によって美術工芸品として発展しました。】

パネル右側(番号付きリスト)

展示されている印籠の 一つ一つのタイトルや意匠 が番号と共に説明されていた。

例えば:

1.印籠:松竹梅文様(Matsu, take, ume) – 長寿や吉祥を象徴する伝統的文様。

2.印籠:武士の図(Samurai scene) – 武士や戦闘場面を描いたもの。

3.印籠:動植物(Birds and flowers) – 季節や自然美を示す。

…といった内容が並んでいるはずです。

さらにズームして。

さらに。

「 Inrō

Traditional forms of Japanese dress such as the kimono did not have pockets.A man

would carry everyday items in containers suspended from the sash (obi) aroundhis

waist. The most common type of container was the inrō. This emerged in the late

16th century and in time became the ultimate male fashion accessory. Inrō consisted

of interlocking compartments held together by silk cords. They were most commonly

decorated with lacquer, though other materials were also used.For more information

on the objects, see the label book.」

【 印籠(いんろう)

着物のような伝統的な日本の衣服にはポケットがありませんでした。男性は日用品を、腰に

締めた帯(帯)から吊り下げられた容器に入れて携帯しました。その中で最も一般的な容器が

印籠でした。印籠は16世紀後半に登場し、やがて男性にとって究極のファッション・

アクセサリーとなりました。印籠は、絹の紐でまとめられた入れ子状の複数の小箱から

構成されていました。最も一般的には漆で装飾されましたが、他の素材が使われることも

ありました。】

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・