PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

岡山県岡山県立森林… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

岡山県岡山県立森林…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海外旅行

【 海外旅行 ブログリスト

】👈️リンク

ロンドンの ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)の見学を続ける。

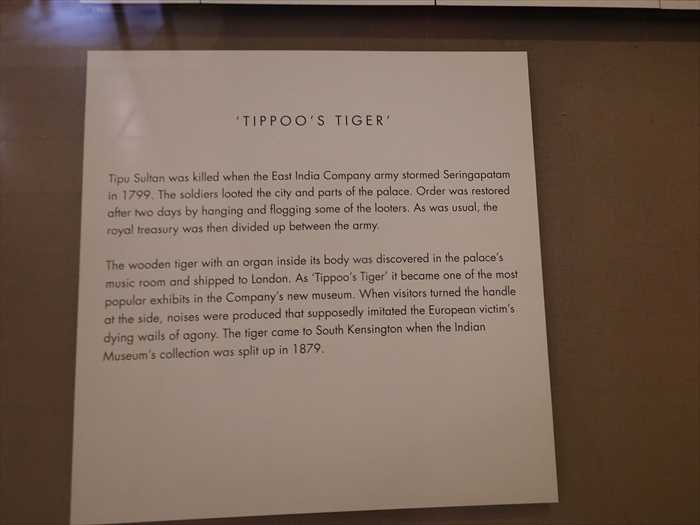

有名な自動仕掛けの彫刻 「 Tipu’s Tiger(ティプーの虎) 」。

・制作地:インド、マイソール王国(南インド、カルナータカ州)

・制作年代:1793年頃

・素材:木製・彩色、内部に金属の自動仕掛け

・サイズ:高さ約71cm、長さ約173cm

虎がイギリス兵士に襲いかかっている様子

・内部には オルガン式の仕掛け 👈️リンクが組み込まれており、ハンドルを回すと

「兵士の悲鳴」と「虎の咆哮」に似た音が同時に鳴る。さらに鍵盤を操作して

音楽を奏でることも可能 と。

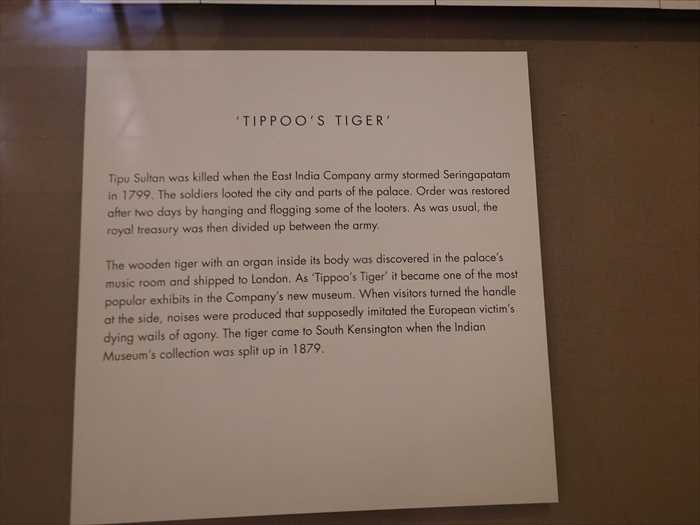

「 “Tippoo’s Tiger”

Tipu Sultan was killed when the East India Company army stormed Seringapatam

in 1799. The soldiers looted the city and parts of the palace. Order was restored after

two days by hanging and flogging some of the looters. As was usual, the royal treasury

was then divided up between the army.

The wooden tiger with an organ inside its body was discovered in the palace’s music

room and shipped to London. As “Tippoo’s Tiger” it became one of the most popular

noises were produced that supposedly imitated the European victim’s dying wails of

agony. The tiger came to South Kensington when the Indian Museum’s collection was

split up in 1879.」

【 「ティプーの虎」

1799年、イースト・インディア会社の軍がシュリーランガパトナム(セリンガパタム)を

しました。二日後、掠奪者の一部を絞首刑や鞭打ちに処して秩序は回復されました。

慣例どおり、王室の財宝は軍隊の間で分配されました

木製の虎(内部にオルガンを仕込んだもの)は宮殿の音楽室で発見され、ロンドンへ

送られました。「ティプーの虎」として、それは東インド会社の新しい博物館でもっとも

人気のある展示のひとつとなりました。側面のハンドルを回すと、ヨーロッパ人犠牲者の

断末魔の叫びを模した音が鳴る仕掛けでした。1879年、インド博物館のコレクションが

分割された際に、この虎はサウス・ケンジントン(現在のV&A)へ移されました。】

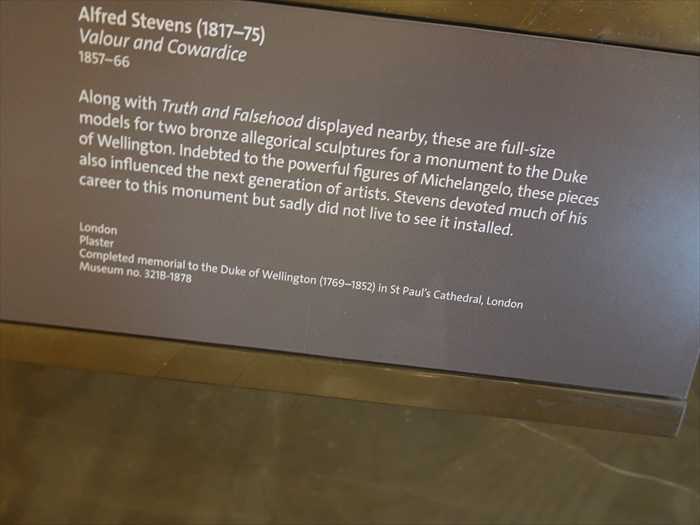

【 アルフレッド・スティーヴィーヴェンス(1817–1875)

Valour and Cowardice(勇気と臆病)

この像もアルフレッド・スティーヴィーヴェンス (Alfred Stevens, 1817–1875) の作品で、

先ほどの 「Truth and Falsehood(真実と虚偽)」と対をなす寓意彫刻である と。

「 Alfred Stevens (1817–75)

London

Museum no. 3218-1878」

【 アルフレッド・スティーヴィーヴェンス(1817–1875)

「 ヒントゼ彫刻ギャラリー(The Dorothy and Michael Hintze Galleries, Gallery 21) 」。

18~19世紀のイギリスを中心とする肖像胸像。

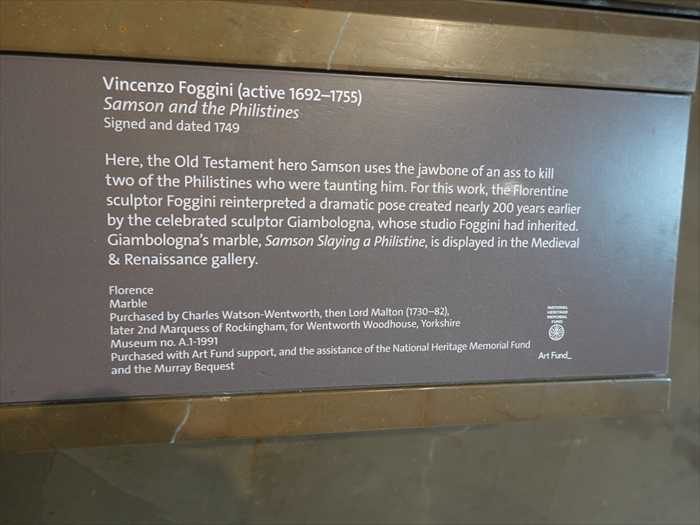

ヴィンチェンツォ・フォッジーニ作

「 サムソンとペリシテ人(Samson Slaying a Philistine) 」 。

廻り込んで。

「 Vincenzo Foggini (active 1692–1755)

Memorial Fund and the Murray Bequest」

【 ヴィンチェンツォ・フォッジーニ(活動期 1692–1755)

(購入はアート・ファンドの支援、およびナショナル・ヘリテージ・メモリアル・ファンドと

マレー遺贈基金の援助による)】

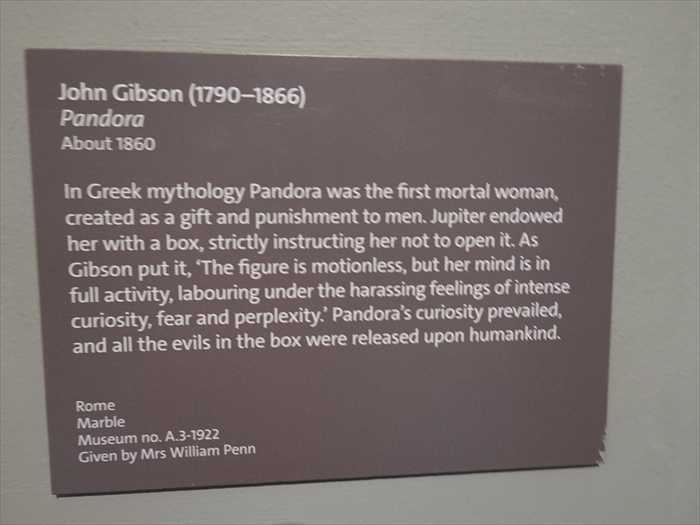

「 Pandora(パンドラ) 」。

・題名:Pandora(パンドラ)

Rome

「 Edward Hodges Baily (1788–1867)

London

ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A) の ヒントゼ彫刻ギャラリー

(The Dorothy and Michael Hintze Galleries, Gallery 21) をさらに進む。

「 Antonio Corradini (1668–1752)

「 Possibly by Laurent Delvaux (1696–1778)

そしてV&A美術館の「Sculpture 1300–1600」ギャラリー内部へ。

「 STAINED GLASS

この一対のステンドグラスは、「 施主とその家族が聖ヨハネに取り次がれる場面 」 を

表しており、16世紀ドイツ(ケルン近郊アルテンベルク修道院周辺)で流行した形式である と。

●右のパネル

4体の木彫像。

左から

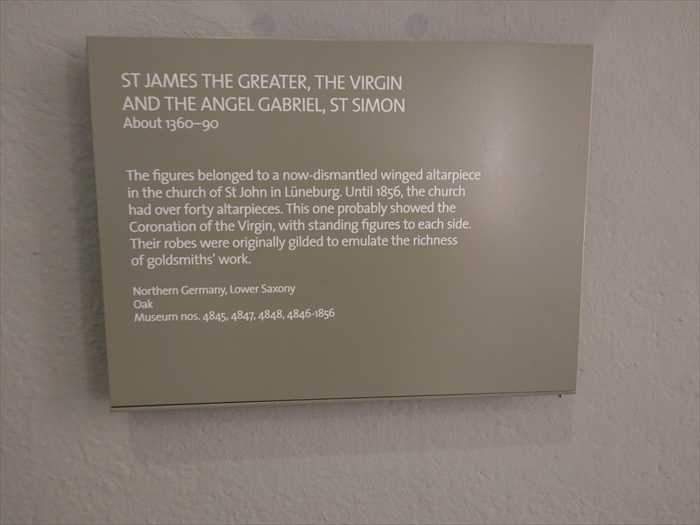

「 ST JAMES THE GREATER, THE VIRGIN AND THE ANGEL GABRIEL, ST SIMON

この空間は 「ギャラリー21(The Dorothy and Michael Hintze Galleries)」、

通称「 サウス・ケンジントンの彫刻回廊 」部分にあたる。

ここには16〜19世紀ヨーロッパ彫刻が常設展示されていた。

有名なカノーヴァ作《ナポレオンの妹ポーリーヌ像》のコピーや、ルネサンス期の胸像などが

並んでいたのであった。

・長い回廊式の展示室:両側に大きなアーチ型の窓(外光を取り込む構造)と、天井は

格子状の装飾パネル。

・展示作品:大理石の胸像や立像が整然と並んでおり、ギリシャ・ローマ彫刻やルネサンス

以降のヨーロッパ彫刻が中心。

・床のモザイク装飾:幾何学模様が敷き詰められていて、V&Aの19世紀的デザインが反映

されていまた。

・中央奥には大きな立像が見え、回廊の遠近感を強調。

V&Aヒントゼ・スカルプチャーギャラリー

( The Dorothy and Michael Hintze Galleries, ギャラリー21付近 ) の中央部。

ここは吹き抜けで2階とつながるポイント。

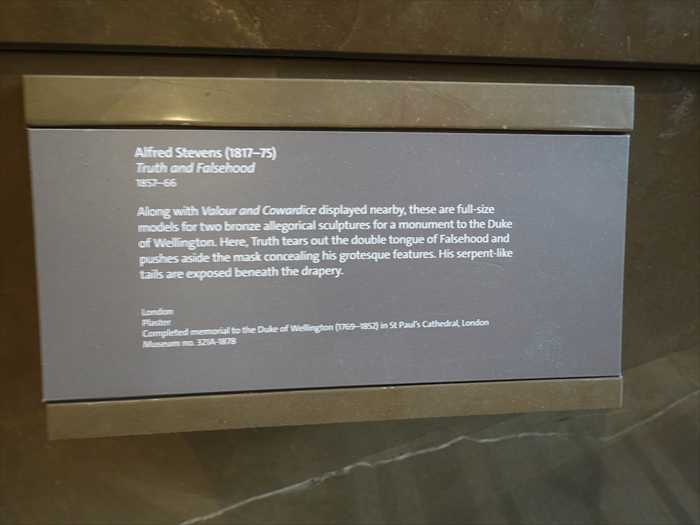

アルフレッド・スティーヴィーヴェンス (Alfred Stevens, 1817–1875) の

「 Truth and Falsehood(真実と虚偽) 」。

廻り込んで。

![Truth and Falsehood [Alfred Stevens] | Sartle - Rogue Art History](https://www.sartle.com/media/artwork/truth-and-falsehood-alfred-stevens.jpg)

ロンドンの ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)の見学を続ける。

有名な自動仕掛けの彫刻 「 Tipu’s Tiger(ティプーの虎) 」。

・制作地:インド、マイソール王国(南インド、カルナータカ州)

・制作年代:1793年頃

・素材:木製・彩色、内部に金属の自動仕掛け

・サイズ:高さ約71cm、長さ約173cm

虎がイギリス兵士に襲いかかっている様子

・内部には オルガン式の仕掛け 👈️リンクが組み込まれており、ハンドルを回すと

「兵士の悲鳴」と「虎の咆哮」に似た音が同時に鳴る。さらに鍵盤を操作して

音楽を奏でることも可能 と。

「 “Tippoo’s Tiger”

Tipu Sultan was killed when the East India Company army stormed Seringapatam

in 1799. The soldiers looted the city and parts of the palace. Order was restored after

two days by hanging and flogging some of the looters. As was usual, the royal treasury

was then divided up between the army.

The wooden tiger with an organ inside its body was discovered in the palace’s music

room and shipped to London. As “Tippoo’s Tiger” it became one of the most popular

noises were produced that supposedly imitated the European victim’s dying wails of

agony. The tiger came to South Kensington when the Indian Museum’s collection was

split up in 1879.」

【 「ティプーの虎」

1799年、イースト・インディア会社の軍がシュリーランガパトナム(セリンガパタム)を

しました。二日後、掠奪者の一部を絞首刑や鞭打ちに処して秩序は回復されました。

慣例どおり、王室の財宝は軍隊の間で分配されました

木製の虎(内部にオルガンを仕込んだもの)は宮殿の音楽室で発見され、ロンドンへ

送られました。「ティプーの虎」として、それは東インド会社の新しい博物館でもっとも

人気のある展示のひとつとなりました。側面のハンドルを回すと、ヨーロッパ人犠牲者の

断末魔の叫びを模した音が鳴る仕掛けでした。1879年、インド博物館のコレクションが

分割された際に、この虎はサウス・ケンジントン(現在のV&A)へ移されました。】

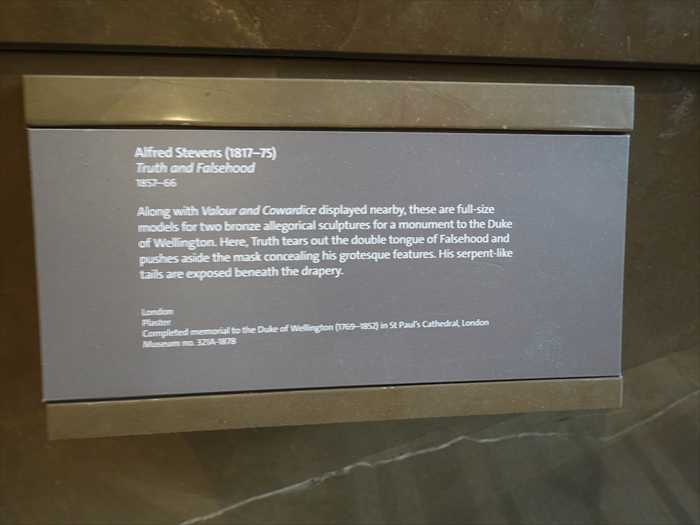

Truth and Falsehood

1857–66

Along with Valour and Cowardice displayed nearby, these are full-size models for

two bronze allegorical sculptures for a monument to the Duke of Wellington. Here,

Truth tears out the double tongue of Falsehood and pushes aside the mask concealing

his grotesque features. His serpent-like tails are exposed beneath the drapery.

1857–66

Along with Valour and Cowardice displayed nearby, these are full-size models for

two bronze allegorical sculptures for a monument to the Duke of Wellington. Here,

Truth tears out the double tongue of Falsehood and pushes aside the mask concealing

his grotesque features. His serpent-like tails are exposed beneath the drapery.

London

Plaster

Completed memorial to the Duke of Wellington (1769–1852) in St Paul’s Cathedral,

London

London

【 アルフレッド・スティーヴィーヴェンス(1817–1875)

《真実と虚偽》

1857–66年

近くに展示されている《勇気(Valour)》と《臆病(Cowardice)》とともに、これは

ウェリントン公爵記念碑のための寓意的なブロンズ彫刻2点の原寸モデルです。

ウェリントン公爵記念碑のための寓意的なブロンズ彫刻2点の原寸モデルです。

ここでは「真実」が「虚偽」の二枚舌を引き抜き、彼の醜悪な顔を覆っていた仮面を

押しのけています。蛇のような尾は衣の下から露出しています。

押しのけています。蛇のような尾は衣の下から露出しています。

ロンドン

石膏

ロンドン、セント・ポール大聖堂にあるウェリントン公爵(1769–1852)記念碑のために制作

収蔵番号:3234-1876】

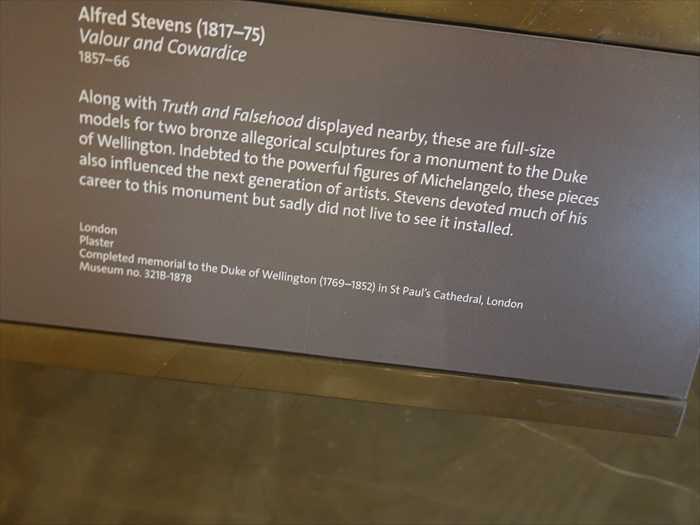

Valour and Cowardice(勇気と臆病)

この像もアルフレッド・スティーヴィーヴェンス (Alfred Stevens, 1817–1875) の作品で、

先ほどの 「Truth and Falsehood(真実と虚偽)」と対をなす寓意彫刻である と。

・ 中央の女性像は「勇気(Valour)」を象徴

。兜をかぶり、盾を構えた威厳ある姿で表現。

・ その下に押さえつけられている男性像が「臆病(Cowardice)」

で、身をよじり顔を

背けている様子。

背けている様子。

・ 「勇気」が「臆病」を制圧するという寓意

を、強烈な対比で表しているのだ と。

「 Alfred Stevens (1817–75)

Valour and Cowardice

1857–66

Along with Truth and Falsehood displayed nearby, these are full-size models

for two bronze allegorical sculptures for a monument to the Duke of Wellington.

Indebted to the powerful figures of Michelangelo, these pieces also influenced the

next generation of artists. Stevens devoted much of his career to this monument

but sadly did not live to see it installed.

for two bronze allegorical sculptures for a monument to the Duke of Wellington.

Indebted to the powerful figures of Michelangelo, these pieces also influenced the

next generation of artists. Stevens devoted much of his career to this monument

but sadly did not live to see it installed.

London

Plaster

Completed memorial to the Duke of Wellington (1769–1852) in St Paul’s Cathedral,

London

London

Museum no. 3218-1878」

【 アルフレッド・スティーヴィーヴェンス(1817–1875)

《勇気と臆病》

1857–66年

近くに展示されている《真実と虚偽》とともに、これはウェリントン公爵記念碑のための

寓意的なブロンズ彫刻の原寸大モデルです。ミケランジェロの力強い人物像から大きな影響を

受けたこれらの作品は、次世代の芸術家にも影響を与えました。スティーヴィーヴェンスは

この記念碑にその生涯の多くを捧げましたが、残念ながらそれが設置されるのを見ることなく

亡くなりました。

寓意的なブロンズ彫刻の原寸大モデルです。ミケランジェロの力強い人物像から大きな影響を

受けたこれらの作品は、次世代の芸術家にも影響を与えました。スティーヴィーヴェンスは

この記念碑にその生涯の多くを捧げましたが、残念ながらそれが設置されるのを見ることなく

亡くなりました。

ロンドン

石膏

ロンドン、セント・ポール大聖堂のウェリントン公爵(1769–1852)記念碑のために制作

収蔵番号:3218-1878】

「 ヒントゼ彫刻ギャラリー(The Dorothy and Michael Hintze Galleries, Gallery 21) 」。

18~19世紀のイギリスを中心とする肖像胸像。

白大理石による写実的な表現

で、政治家・芸術家・思想家・文学者などの顔立ちを残していた。

手前から

・William Stuart

・John Raphael Smith

・George II

・???

手前から

・William Stuart

・John Raphael Smith

・George II

・???

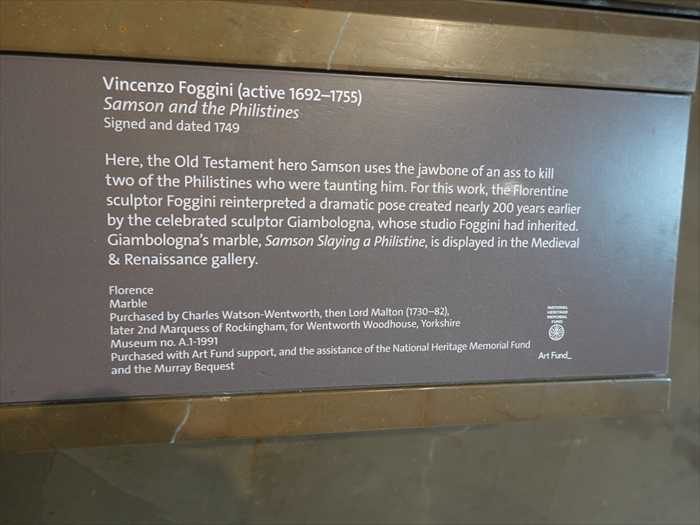

ヴィンチェンツォ・フォッジーニ作

「 サムソンとペリシテ人(Samson Slaying a Philistine) 」 。

廻り込んで。

「 Vincenzo Foggini (active 1692–1755)

Samson and the Philistines

Signed and dated 1749

Here, the Old Testament hero Samson uses the jawbone of an ass to kill two of

the Philistines who were taunting him. For this work, the Florentine sculptor Foggini

reinterpreted a dramatic pose created nearly 200 years earlier by the celebrated

sculptor Giambologna, whose studio Foggini had inherited. Giambologna’s marble,

Samson Slaying a Philistine, is displayed in the Medieval & Renaissance gallery.

the Philistines who were taunting him. For this work, the Florentine sculptor Foggini

reinterpreted a dramatic pose created nearly 200 years earlier by the celebrated

sculptor Giambologna, whose studio Foggini had inherited. Giambologna’s marble,

Samson Slaying a Philistine, is displayed in the Medieval & Renaissance gallery.

Florence

Marble

Puchased by Charles Watson-Wentworth, then Lord Malton (1730–82), later 2nd

Marquess of Rockingham, for Wentworth Woodhouse, Yorkshire.

Marquess of Rockingham, for Wentworth Woodhouse, Yorkshire.

Museum no. A.1-1991

Purchased with Art Fund support, and the assistance of the National HeritageMemorial Fund and the Murray Bequest」

【 ヴィンチェンツォ・フォッジーニ(活動期 1692–1755)

《サムソンとペリシテ人》

1749年署名・制作

旧約聖書の英雄サムソンがろばの顎骨を用いて、彼を嘲った二人のペリシテ人を

打ち倒している。

打ち倒している。

この作品でフィレンツェの彫刻家フォッジーニは、著名な彫刻家ジャンボローニャが

約200年前に創り出し、フォッジーニが継承した工房の伝統的ポーズを再解釈している。

ジャンボローニャ作の大理石像《サムソン、ペリシテ人を打ち倒す》は、V&Aの中世・

ルネサンス・ギャラリーに展示されている。

約200年前に創り出し、フォッジーニが継承した工房の伝統的ポーズを再解釈している。

ジャンボローニャ作の大理石像《サムソン、ペリシテ人を打ち倒す》は、V&Aの中世・

ルネサンス・ギャラリーに展示されている。

フィレンツェ製、大理石

1730~82年頃、チャールズ・ワトソン=ウェントワース(後のロッキンガム侯爵)が

ヨークシャーのウェントワース・ウッドハウスのために購入。

ヨークシャーのウェントワース・ウッドハウスのために購入。

館蔵番号:A.1-1991

(購入はアート・ファンドの支援、およびナショナル・ヘリテージ・メモリアル・ファンドと

マレー遺贈基金の援助による)】

「 Pandora(パンドラ) 」。

・題名:Pandora(パンドラ)

・作者:ジョン・ギブソン(John Gibson, 1790–1866)

・制作年:1850年代

・材質:大理石

描写

・ギリシア神話に登場する最初の女性 パンドラ を表現。

・ 手には「パンドラの箱(壺)」を持ち、これを開けて世界に災いを放とうとする瞬間

。

・頭には花冠を戴き、衣は古典的なトーガ風にゆったりと drapery(衣文)をまとっている。

・ギブソン特有の優雅で清澄な表現で、ヴィクトリア朝時代の「新古典主義」彫刻の代表作の

ひとつ。

「 John Gibson (1790–1866)

ひとつ。

「 John Gibson (1790–1866)

Pandora

About 1860

In Greek mythology Pandora was the first mortal woman, created as a gift and

punishment to men. Jupiter endowed her with a box, strictly instructing her not to

open it. As Gibson put it, ‘The figure is motionless, but her mind is in full activity,

labouring under the harassing feelings of intense curiosity, fear and perplexity.’

Pandora’s curiosity prevailed, and all the evils in the box were released upon

humankind.

punishment to men. Jupiter endowed her with a box, strictly instructing her not to

open it. As Gibson put it, ‘The figure is motionless, but her mind is in full activity,

labouring under the harassing feelings of intense curiosity, fear and perplexity.’

Pandora’s curiosity prevailed, and all the evils in the box were released upon

humankind.

Rome

Marble

Museum no. A.3-1922

Given by Mrs William Penn」

【 ジョン・ギブソン(1790–1866)

【 ジョン・ギブソン(1790–1866)

《パンドラ》

約1860年

ギリシア神話において、パンドラは最初の人間の女性であり、男性への贈り物であり罰として

創造された。ユピテル(ゼウス)は彼女に箱を与え、それを決して開けないよう厳しく命じた。

ギブソンは次のように述べている:

創造された。ユピテル(ゼウス)は彼女に箱を与え、それを決して開けないよう厳しく命じた。

ギブソンは次のように述べている:

「像は動きを見せないが、その心は激しい好奇心、恐れ、当惑という苛むような感情に

駆り立てられ、活動している。」

駆り立てられ、活動している。」

結局、パンドラの好奇心が勝り、箱の中のあらゆる災厄が人類に放たれた。

ローマ製、大理石

館蔵番号:A.3-1922

寄贈者:ウィリアム・ペン夫人】

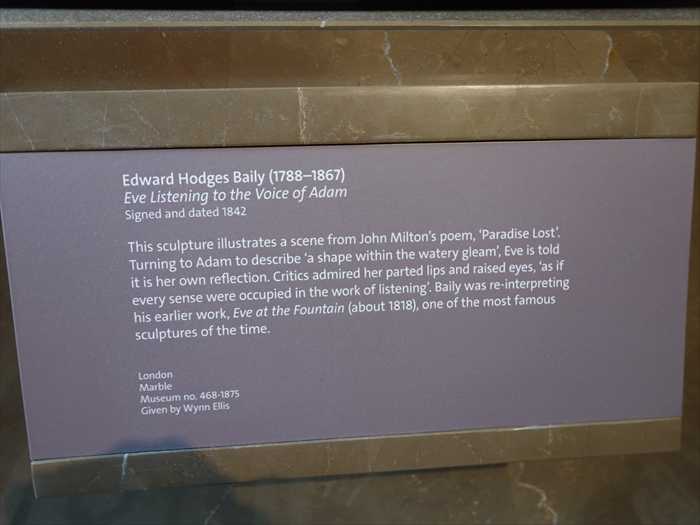

この「横たわる裸婦像」は

この「横たわる裸婦像」は

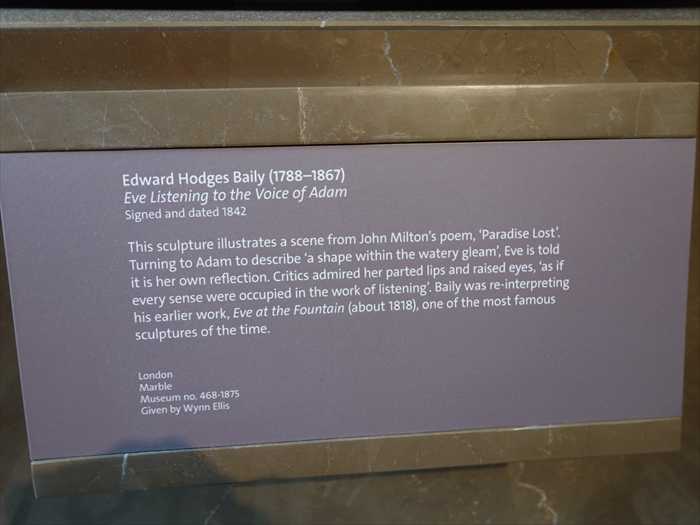

・作者:エドワード・ホッジズ・ベイリー(Edward Hodges Baily, 1788–1867)

・題名:Eve Listening to the Voice of Adam(アダムの声を聞くイヴ)

・署名・制作年:1842年

・材質:大理石

・所蔵:ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A, ロンドン)

・館蔵番号:468-1875

・寄贈者:Wynn Ellis

「 Edward Hodges Baily (1788–1867)

Eve Listening to the Voice of Adam

Signed and dated 1842

This sculpture illustrates a scene from John Milton’s poem, Paradise Lost.

Turning to Adam to describe ‘a shape within the watery gleam’, Eve is told it is her

own reflection. Critics admired her parted lips and raised eyes, ‘as if every sense were

occupied in the work of listening’. Baily was re-interpreting his earlier work, Eve at the

Fountain (about 1818), one of the most famous sculptures of the time.

own reflection. Critics admired her parted lips and raised eyes, ‘as if every sense were

occupied in the work of listening’. Baily was re-interpreting his earlier work, Eve at the

Fountain (about 1818), one of the most famous sculptures of the time.

London

Marble

Museum no. 468-1875

Given by Wynn Ellis」

【 エドワード・ホッジズ・ベイリー(1788–1867

【 エドワード・ホッジズ・ベイリー(1788–1867

《アダムの声を聞くイヴ》

1842年署名・制作

この彫刻は、ジョン・ミルトンの叙事詩『失楽園』の一場面を表しています。

イヴがアダムに向かって「水面の輝きの中にある形」について語ると、アダムはそれが

彼女自身の姿であると告げます。批評家たちは、イヴの半開きの唇や上げられた目を

「すべての感覚が“聞く”という行為に没頭しているかのようだ」と称賛しました。

ベイリーは、この作品において、彼の初期の名作《泉のほとりのイヴ》(1818年頃)を

再解釈しています。それは当時最も有名な彫刻の一つでした。

彼女自身の姿であると告げます。批評家たちは、イヴの半開きの唇や上げられた目を

「すべての感覚が“聞く”という行為に没頭しているかのようだ」と称賛しました。

ベイリーは、この作品において、彼の初期の名作《泉のほとりのイヴ》(1818年頃)を

再解釈しています。それは当時最も有名な彫刻の一つでした。

ロンドン

大理石

館蔵番号:468-1875

寄贈者:ウィン・エリス】

ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A) の ヒントゼ彫刻ギャラリー

(The Dorothy and Michael Hintze Galleries, Gallery 21) をさらに進む。

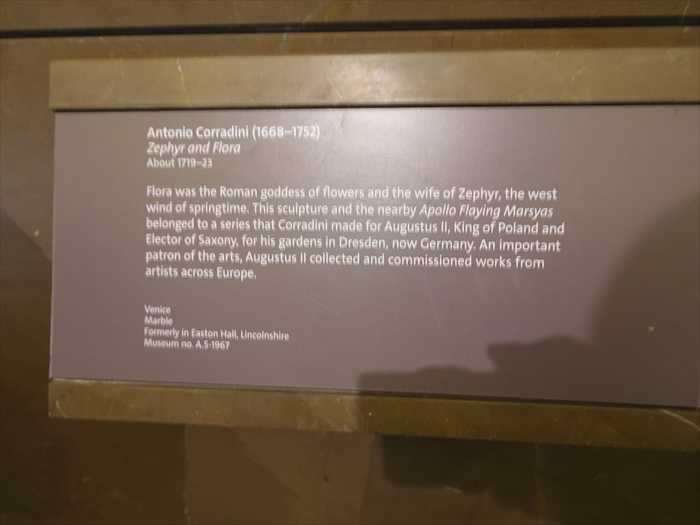

「 Zephyr and Flora(ゼピュロスとフローラ)

」。

「 Antonio Corradini (1668–1752)

Zephyr and Flora

About 1719–23

Flora was the Roman goddess of flowers and the wife of Zephyr, the west wind of

springtime. This sculpture and the nearby Apollo Flaying Marsyas belonged to a

series that Corradini made for Augustus II, King of Poland and Elector of Saxony,

for his gardens in Dresden, now Germany. An important patron of the arts,

Augustus II collected and commissioned works from artists across Europe.

springtime. This sculpture and the nearby Apollo Flaying Marsyas belonged to a

series that Corradini made for Augustus II, King of Poland and Elector of Saxony,

for his gardens in Dresden, now Germany. An important patron of the arts,

Augustus II collected and commissioned works from artists across Europe.

Venice

Marble

Formerly in Easton Hall, Lincolnshire

Museum no. A.5-1967」

【 アントニオ・コッラディーニ(1668–1752)

《ゼピュロスとフローラ》

1719–23年頃

フローラは花のローマ女神であり、西風の神ゼピュロス(春の風)の妻でした。この彫刻と

近くに展示されている《アポロとマルシュアス》は、コッラディーニがポーランド王にして

ザクセン選帝侯であったアウグスト2世のために制作した一連の作品に属します。

これらは現在ドイツのドレスデンにある彼の庭園のために作られました。

アウグスト2世は芸術の重要なパトロンであり、ヨーロッパ各地の芸術家から作品を蒐集・

委嘱しました。

ヴェネツィア大理石

リンカンシャー州イーストン・ホール旧蔵

館蔵番号:A.5-1967】

ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum, V&A) の中庭

(ジョン・マジェスキー庭園 / The John Madejski Garden)から見た

博物館本館の赤レンガ外壁 。

正面をズームして。

中庭側の横手(サイドウィング) を見る。

この部分は、19世紀後半に完成した「レンガ造ファサード群」の一角で、研究室・展示室・

収蔵庫などが配置されていた。。

中庭(ジョン・マジェスキー庭園)

ジョン・マジェスキー庭園を囲む別の側・ 南面ファサードの一部 を見る。

池越しに正面左側を。

再び中庭から内部へ。

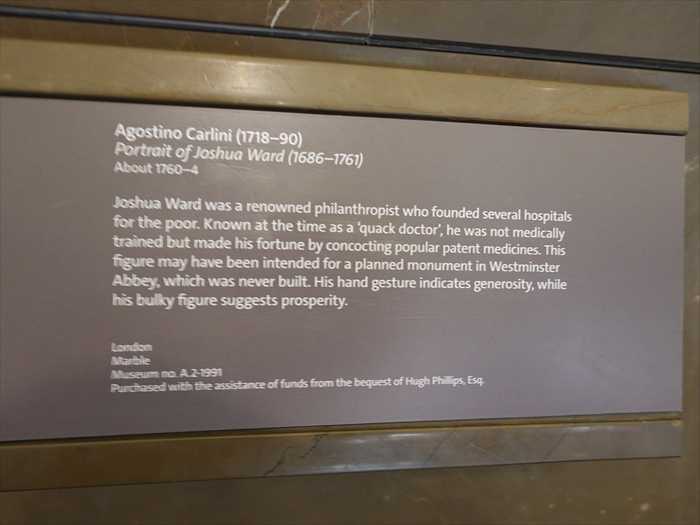

「ジョシュア・ウォードの肖像(Portrait of Joshua Ward)」。

「 Agostino Carlini (1718–90

【 アントニオ・コッラディーニ(1668–1752)

《ゼピュロスとフローラ》

1719–23年頃

フローラは花のローマ女神であり、西風の神ゼピュロス(春の風)の妻でした。この彫刻と

近くに展示されている《アポロとマルシュアス》は、コッラディーニがポーランド王にして

ザクセン選帝侯であったアウグスト2世のために制作した一連の作品に属します。

これらは現在ドイツのドレスデンにある彼の庭園のために作られました。

アウグスト2世は芸術の重要なパトロンであり、ヨーロッパ各地の芸術家から作品を蒐集・

委嘱しました。

ヴェネツィア大理石

リンカンシャー州イーストン・ホール旧蔵

館蔵番号:A.5-1967】

ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum, V&A) の中庭

(ジョン・マジェスキー庭園 / The John Madejski Garden)から見た

博物館本館の赤レンガ外壁 。

・赤レンガと白い石材の対比

→ V&Aを象徴する外観様式。ヴィクトリア朝ゴシック・ルネサンス様式が融合。

・中央部の大アーチ窓と三連窓

→ 2階部分に大きなアーチ窓、その上に三連窓が並ぶ。

・装飾パネルと浮彫(レリーフ)

→ 彫刻的装飾が壁面に配置され、芸術と工芸の殿堂であることを強調。

・池と噴水

→ 写真下の部分に見える浅い池は、夏場には子どもたちが遊ぶスペースとしても有名。

正面をズームして。

・建築様式:

ヴィクトリア朝ネオ・ルネサンス様式(赤レンガ+白石材の対比)。

・中央の大アーチ窓(三連窓):

下層に大きな三連アーチ、その上に小アーチ窓群を重ねた構成。

・装飾メダリオン(円形・半円形レリーフ):

・両サイドに「芸術や工芸を象徴する人物群像(寓意的浮彫)」が配されています。

・破風(三角形の屋根部):

・上部には金色モザイク装飾が施され、芸術家たちの姿(彫刻・建築・工芸などを象徴)が

描かれていた。

描かれていた。

・中央入口:

・入り口上部に装飾パネルと銘板があり、来館者を迎え入れる構造。

・破風(三角形の屋根部):

上部には金色モザイク装飾が施され、芸術家たちの姿(彫刻・建築・工芸などを象徴)が

描かれていた。

🔹 中央図像の意味

・中央に立つのは 女王ヴィクトリア(Queen Victoria)。 描かれていた。

🔹 中央図像の意味

彼女の足元には「OF QUEEN VICTORIA」と刻まれ、

その左側(向かって右)には「ALBERT CONSORT」(王配アルバート)と記されていた。

ヴィクトリアは、周囲の擬人像(女性像)から冠を授けられる姿で描かれており、

これは「芸術と科学の守護者としてのヴィクトリア女王」を象徴しています。

背後には「VICTORIA」の文字を掲げたアーチが描かれ、

その光輪のような形が「栄光」「啓蒙」を表します。

🔹 周囲の女性像(象徴)

女王の両側に立つ女性像たちは、ヨーロッパ諸国の擬人化または芸術・学問分野の寓意像です。

ペディメント上端には各国名が刻まれています:

SWITZERLAND ・ TURKEY ・ ITALY ・ FRANCE ・ BELGIUM ・ HOLLAND

これらは、1851年のロンドン万国博覧会(The Great Exhibition)に参加した主要諸国を

示しており、アルバート公が主導した「諸国協調による芸術・産業の進歩」の理念を反映。

示しており、アルバート公が主導した「諸国協調による芸術・産業の進歩」の理念を反映。

🔹 下部の銘文

下方の金文字の一部が読めた:

“THE ADVANCEMENT OF THE WORKS OF INDUSTRY OF ALL NATIONS ANNO

DOMINI MDCCCLXI”

DOMINI MDCCCLXI”

(すべての国々の産業作品の発展を讃えて 西暦1861年)

これはロイヤル・アルバート・ホールの建設理念を表した文句で、

アルバート公の遺志(Great Exhibitionの理想)を受け継ぐものです。

中庭側の横手(サイドウィング) を見る。

この部分は、19世紀後半に完成した「レンガ造ファサード群」の一角で、研究室・展示室・

収蔵庫などが配置されていた。。

中庭(ジョン・マジェスキー庭園)

・2005年にリニューアルされた、 V&Aの中心にある回廊式中庭

。

・噴水やベンチがあり、来館者が休憩する場。

・周囲を取り囲む赤レンガの外壁は「19世紀ヴィクトリア時代の建築美」を体感できる空間。

ジョン・マジェスキー庭園を囲む別の側・ 南面ファサードの一部 を見る。

・赤レンガ造+白石の装飾枠:

中庭を囲む外壁デザインの統一感を示しています。

・アーチ型の出入口と大窓:

1階部分に三連アーチの入口、2階部分に大きなアーチ窓が並ぶ構成。

・長方形パネル(上部):

建物上層には横長の装飾パネル(モザイク/テラコッタ)が設置されており、古典的な

人物群像や装飾図案が描かれています。

人物群像や装飾図案が描かれています。

・円形メダリオン(1階部分):

出入口の両側には円形の浮彫(レリーフ)があり、これも寓意的な芸術家・人物像を

表しているのであろう。

表しているのであろう。

池越しに正面左側を。

再び中庭から内部へ。

この一角には 記念碑的彫刻(墓碑や墓所装飾)

が集中しているようであった。

特に右壁面の大型浮彫は、イタリアまたは北ヨーロッパの墓碑彫刻(16〜17世紀頃) が多く、

V&Aの「Monumental Sculpture」セクションに典型的な配置。

V&Aの「Monumental Sculpture」セクションに典型的な配置。

「ジョシュア・ウォードの肖像(Portrait of Joshua Ward)」。

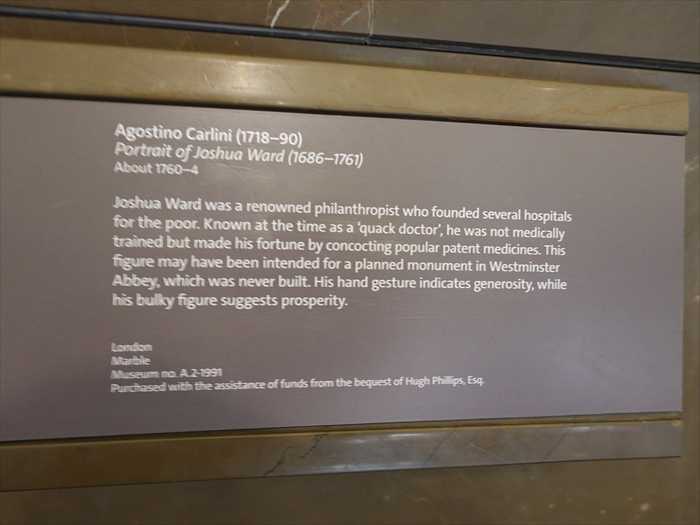

「 Agostino Carlini (1718–90

Portrait of Joshua Ward (1686–1761)

About 1760–4

Joshua Ward was a renowned philanthropist who founded several hospitals for the poor.

Known at the time as a ‘quack doctor’, he was not medically trained but made his

fortune by concocting popular patent medicines. This figure may have been intended

for a planned monument in Westminster Abbey, which was never built. His hand

gesture indicates generosity, while his bulky figure suggests prosperity.

Known at the time as a ‘quack doctor’, he was not medically trained but made his

fortune by concocting popular patent medicines. This figure may have been intended

for a planned monument in Westminster Abbey, which was never built. His hand

gesture indicates generosity, while his bulky figure suggests prosperity.

London

Marble

Museum no. A.2-1991

Purchased with the assistance of funds from the bequest of Hugh Phillips, Esq.」

【 アゴスティーノ・カルリーニ(1718–1790)

【 アゴスティーノ・カルリーニ(1718–1790)

《ジョシュア・ウォードの肖像》(1686–1761)

1760〜1764年頃

ジョシュア・ウォードは、貧しい人々のためにいくつかの病院を設立したことで知られる

著名な慈善家でした。当時は「ヤブ医者(quack doctor)」と呼ばれていましたが、

医学的な訓練を受けていたわけではなく、大衆に人気のあった特許薬を調合して財を

築きました。

著名な慈善家でした。当時は「ヤブ医者(quack doctor)」と呼ばれていましたが、

医学的な訓練を受けていたわけではなく、大衆に人気のあった特許薬を調合して財を

築きました。

この像は、ウェストミンスター寺院に建設が計画されていた記念碑のために意図されたもの

かもしれませんが、実現することはありませんでした。彼の手の仕草は「寛大さ」を示し、

またそのふくよかな体格は「繁栄」を暗示しています。

かもしれませんが、実現することはありませんでした。彼の手の仕草は「寛大さ」を示し、

またそのふくよかな体格は「繁栄」を暗示しています。

ロンドン

大理石

館蔵番号 A.2-1991

ヒュー・フィリップス氏の遺贈基金の援助によって購入】

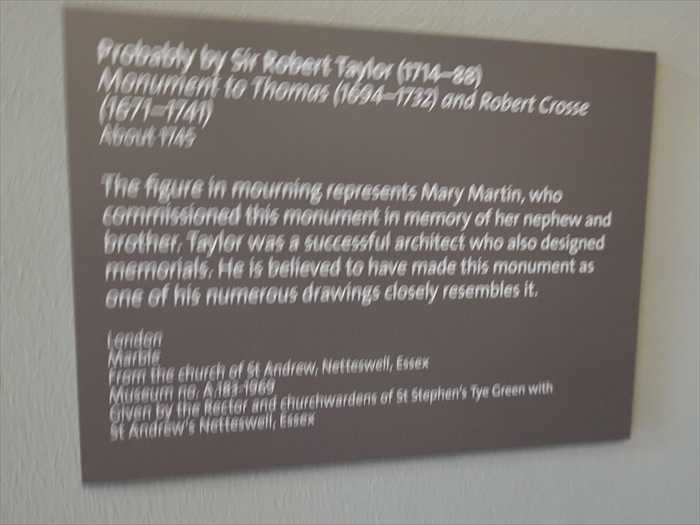

サー・ロバート・テイラーによる「トマスとロバート・クロスの記念碑 」

(約1745年、嘆く女性像は依頼者メアリー・マーティン)

「 Probably by Sir Robert Taylor (1714–88)

サー・ロバート・テイラーによる「トマスとロバート・クロスの記念碑 」

(約1745年、嘆く女性像は依頼者メアリー・マーティン)

・上部円形メダイヨン(レリーフ肖像)

故人の胸像が浮き彫りで表されており、没者を記念する役割を果たしています。

・胸像(左側)

古代風の甲冑をまとった半身像(擬古的表現で、英雄性・徳を象徴)。

・嘆く女性像(右側)

古代の擬人化像(しばしば「Grief(悲嘆)」や「Faith(信仰)」を表す)。

頭を手で覆う姿勢は典型的な「mourning figure(嘆きの姿)」です。

頭を手で覆う姿勢は典型的な「mourning figure(嘆きの姿)」です。

・三角形の背景(ピラミッド形)

当時流行した記念碑デザインで、「永遠」「不滅」を象徴。18世紀の教会記念碑に頻出します。

・上部の紋章(coat of arms)

故人や家系の家紋が配置されており、身分や家柄を示しています。

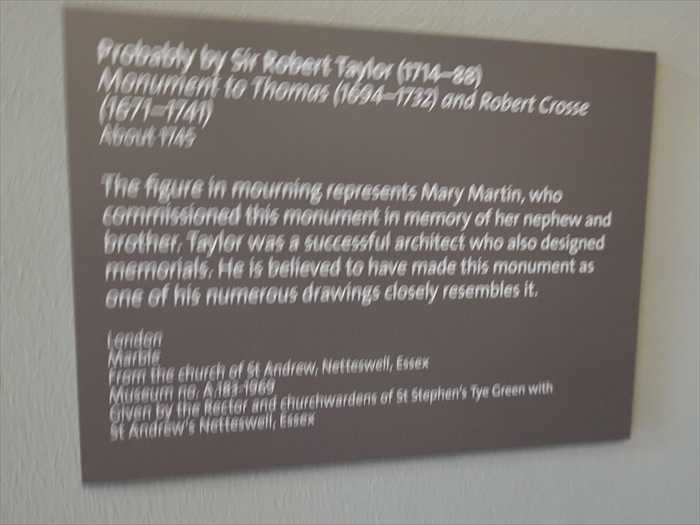

「 Probably by Sir Robert Taylor (1714–88)

Monument to Thomas (1694–1732) and Robert Crosse (1671–1741)

About 1745

The figure in mourning represents Mary Martin, who commissioned this monument

in memory of her nephew and brother. Taylor was a successful architect who also

designed memorials. He is believed to have made this monument as one of his

numerous drawings closely resembles it.

in memory of her nephew and brother. Taylor was a successful architect who also

designed memorials. He is believed to have made this monument as one of his

numerous drawings closely resembles it.

London

Marble

From the church of St Andrew, Nettlewell, Essex

Museum no. A.60-1969

Given by the Rector and churchwardens of St Stephen’s Tye Green with

St Andrew’s Nettlewell, Essex」

【 おそらく サー・ロバート・テイラー(1714–1788)作

St Andrew’s Nettlewell, Essex」

【 おそらく サー・ロバート・テイラー(1714–1788)作

トマス・クロス(1694–1732)およびロバート・クロス(1671–1741)の記念碑

制作:約1745年

この記念碑の嘆きの女性像は、メアリー・マーティンを表しています。彼女は甥と兄を

記念してこの記念碑を建立しました。テイラーは記念碑の設計でも知られる成功した建築家で、

この作品は彼の多数の素描の一つと非常によく似ていることから、彼が制作したと

考えられています。

記念してこの記念碑を建立しました。テイラーは記念碑の設計でも知られる成功した建築家で、

この作品は彼の多数の素描の一つと非常によく似ていることから、彼が制作したと

考えられています。

ロンドン

大理石

出典:エセックス州ネトルウェルの聖アンドリュー教会

館蔵番号:A.60-1969

寄贈:エセックス州ネトルウェルの聖アンドリュー教会および聖ステファン・タイ・

グリーン教会の牧師と教区役員】

グリーン教会の牧師と教区役員】

ローラン・デルヴォー(1696–1778)作 Ceres(ケレス/ローマの農業の女神)

。

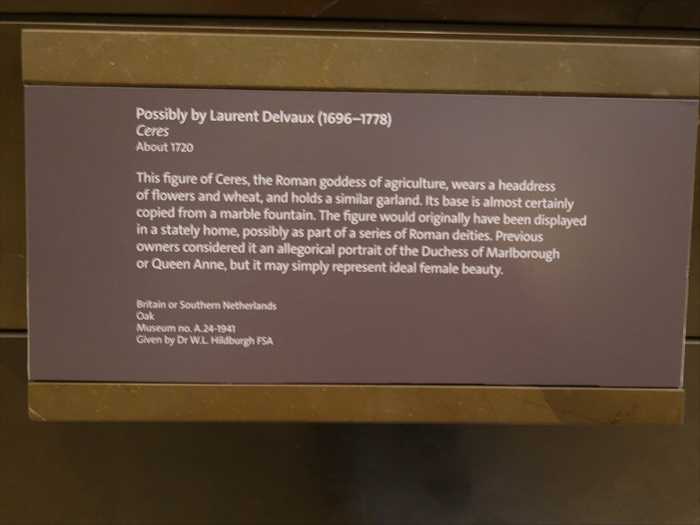

「 Possibly by Laurent Delvaux (1696–1778)

Ceres

About 1720

This figure of Ceres, the Roman goddess of agriculture, wears a headdress of flowers

and wheat, and holds a similar garland. Its base is almost certainly copied from

a marble fountain. The figure would originally have been displayed in a stately home,

possibly as part of a series of Roman deities. Previous owners considered it an

allegorical portrait of the Duchess of Marlborough or Queen Anne, but it may simply

represent ideal female beauty.

and wheat, and holds a similar garland. Its base is almost certainly copied from

a marble fountain. The figure would originally have been displayed in a stately home,

possibly as part of a series of Roman deities. Previous owners considered it an

allegorical portrait of the Duchess of Marlborough or Queen Anne, but it may simply

represent ideal female beauty.

Britain or Southern Netherlands

Oak

Museum no. A.29-1941

Given by Dr W.Ll. Hildburgh FSA」

【 おそらく ローラン・デルヴォー(1696–1778)作

【 おそらく ローラン・デルヴォー(1696–1778)作

Ceres(ケレス/ローマの農業の女神)

制作:約1720年

この像は、ローマの農業の女神ケレスを表しており、花と小麦でできた頭飾りをかぶり、

同様の花輪を持っています。台座はほぼ確実に大理石の噴水から模倣されたものです。

この像は元々は大邸宅に展示されていたもので、おそらくローマの神々の一連の作品の

一部だったと考えられます。以前の所有者はこれをマールバラ公爵夫人やアン女王の

寓意的肖像と見なしていましたが、単に理想的な女性美を表しているだけかもしれません。

同様の花輪を持っています。台座はほぼ確実に大理石の噴水から模倣されたものです。

この像は元々は大邸宅に展示されていたもので、おそらくローマの神々の一連の作品の

一部だったと考えられます。以前の所有者はこれをマールバラ公爵夫人やアン女王の

寓意的肖像と見なしていましたが、単に理想的な女性美を表しているだけかもしれません。

制作地:イギリスまたは南ネーデルラント

素材:オーク材

館蔵番号:A.29-1941

寄贈者:W.Ll. ヒルドバーグ博士(FSA)】

更に進むと

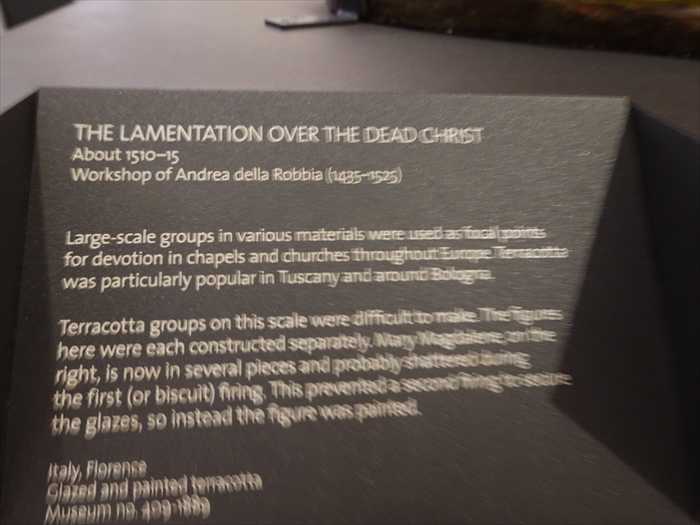

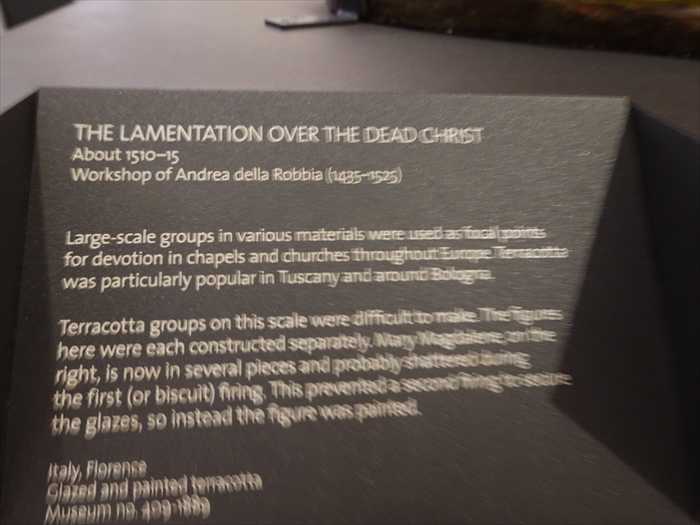

「THE LAMENTATION OVER THE DEAD CHRIST(死せるキリストへの哀悼)」

作品全体が 「ピエタ(Pietà)」=死せるキリストを悼む聖母と弟子たちの姿 の場面と。

「 THE LAMENTATION OVER THE DEAD CHRIST

更に進むと

「SCULPTURE (1300–1600)」

(彫刻展示室:1300〜1600年)

とあり、この先のギャラリーでは 中世後期からルネサンス期のヨーロッパ彫刻

が

展示されていた。

展示されていた。

展示室番号として、右上に上に小さく 「16A, 26 & 27」 と書かれていたので、

16A室、26室、27室

が対象の彫刻ギャラリーであることを理解。

ここでは、ゴシック彫刻、ルネサンス期の祭壇片、墓碑彫刻、宗教彫像などが中心に展示

されており、イタリア、フランス、ドイツ、ネーデルラントなど各地の作品を見ることが

できたのであった。

ここでは、ゴシック彫刻、ルネサンス期の祭壇片、墓碑彫刻、宗教彫像などが中心に展示

されており、イタリア、フランス、ドイツ、ネーデルラントなど各地の作品を見ることが

できたのであった。

「THE LAMENTATION OVER THE DEAD CHRIST(死せるキリストへの哀悼)」

作品全体が 「ピエタ(Pietà)」=死せるキリストを悼む聖母と弟子たちの姿 の場面と。

・ 左端:聖ヨハネ

若い弟子で、キリストの胸を支えている。青い外套と赤い衣服は彼の典型的な色彩。

・中央:聖母マリア

青いマントと赤い衣をまとい、深い悲しみにうなだれつつ息子を見守る。

・右端:マグダラのマリア

長い髪を垂らし、胸に手を当てる仕草で感情を表す。彼女の像はラベルにあるように

後に破損し、彩色で補修された。

後に破損し、彩色で補修された。

・中央に横たわる人物:キリスト

十字架から降ろされたばかりの姿で、腰布一枚をまとい、顔には苦悩と死の静けさが

同居している。

同居している。

「 THE LAMENTATION OVER THE DEAD CHRIST

About 1510–15

Workshop of Andrea della Robbia (1435–1525)

Large-scale groups in various materials were used as focal points for devotion in

chapels and churches throughout Europe. Terracotta was particularly popular in

Tuscany and around Bologna.

chapels and churches throughout Europe. Terracotta was particularly popular in

Tuscany and around Bologna.

Terracotta groups on this scale were difficult to make. The figures here were each

constructed separately. Mary Magdalene on the right, is now in several pieces and

probably shattered after the first (or biscuit) firing. This prevented a second firing

to fix the glazes, so instead the figures were painted.

constructed separately. Mary Magdalene on the right, is now in several pieces and

probably shattered after the first (or biscuit) firing. This prevented a second firing

to fix the glazes, so instead the figures were painted.

Italy, Florence

Glazed and painted terracotta

Museum no. 409-1869」

【 《死せるキリストへの哀悼》

【 《死せるキリストへの哀悼》

1510~1515年頃

アンドレア・デッラ・ロッビア工房(1435–1525)

ヨーロッパ各地の礼拝堂や教会では、大規模な群像彫刻が信仰の中心として用いられました。

なかでもテラコッタ(素焼き陶)はトスカーナ地方やボローニャ周辺で特に人気がありました。

なかでもテラコッタ(素焼き陶)はトスカーナ地方やボローニャ周辺で特に人気がありました。

この規模のテラコッタ群像を制作するのは困難でした。ここにある人物像は、それぞれ別々に

作られています。右側のマグダラのマリア像は現在いくつかの断片となっており、おそらく

最初の(素焼き=ビスケット焼成)段階で破損したと考えられます。そのため釉薬を施して

焼成する二度目の焼きは行われず、代わりに彩色が施されました。

作られています。右側のマグダラのマリア像は現在いくつかの断片となっており、おそらく

最初の(素焼き=ビスケット焼成)段階で破損したと考えられます。そのため釉薬を施して

焼成する二度目の焼きは行われず、代わりに彩色が施されました。

制作地:イタリア、フィレンツェ

素材:彩釉および彩色テラコッタ

館蔵番号:409-1869】

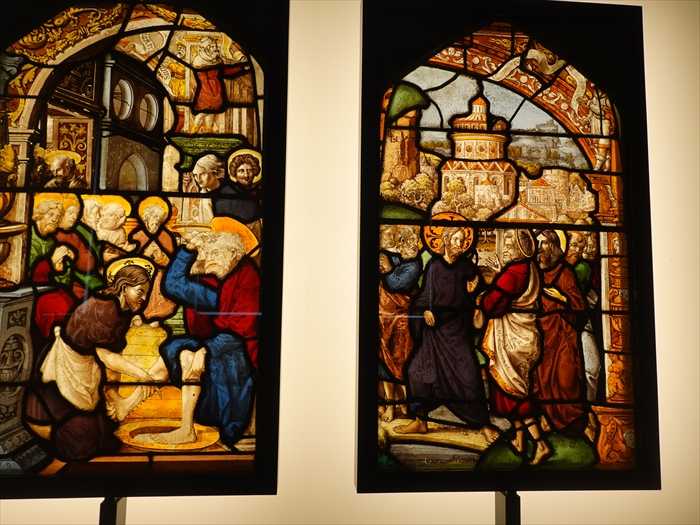

そしてV&A美術館の「Sculpture 1300–1600」ギャラリー内部へ。

右側に見えたのは ステンドグラス(聖人や宗教場面を描いた小パネル群) の展示で、

背後から光を当てて中世〜ルネサンス期の彩色ガラスの美しさを強調する展示方法になっていた。

背後から光を当てて中世〜ルネサンス期の彩色ガラスの美しさを強調する展示方法になっていた。

奥に立っているのは木彫の聖人像(おそらく聖母子像や聖人像)で、通路両脇にも

中世ヨーロッパの宗教彫刻が並んでいた。

中世ヨーロッパの宗教彫刻が並んでいた。

1.左側パネル

・ 主題:聖ペトロ(鍵を持つ使徒ペトロ)と寄進者男性

・ 主題:聖ペトロ(鍵を持つ使徒ペトロ)と寄進者男性

・描写:白髪の聖ペトロが天国の鍵を掲げ、跪く男性ドナーを祝福しています。

典型的な寄進者肖像の構図です。

典型的な寄進者肖像の構図です。

2.右側パネル

・主題:聖ヤコブ(巡礼杖を持つ)と寄進者女性(Adelheid)

・主題:聖ヤコブ(巡礼杖を持つ)と寄進者女性(Adelheid)

・描写:聖ヤコブが女性の肩に手を置き、巡礼の守護者として導いています。

女性は跪いて祈る姿。

女性は跪いて祈る姿。

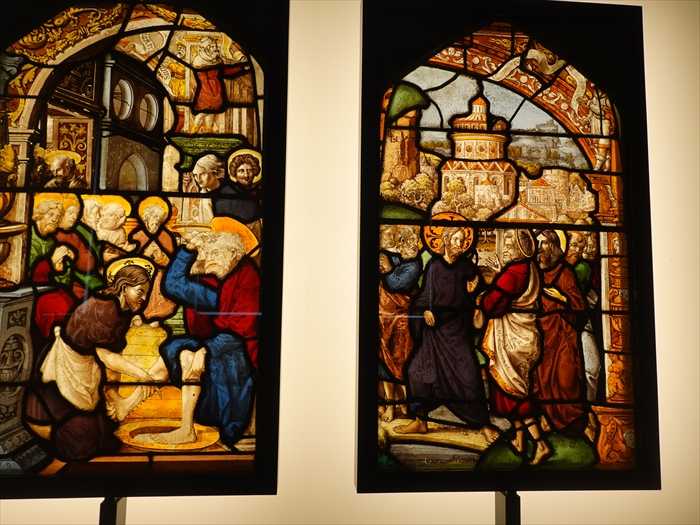

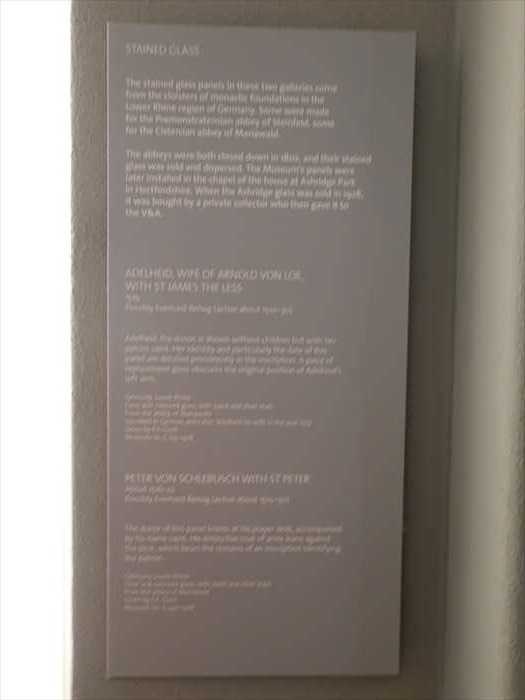

「 STAINED GLASS

The stained glass panels in these two galleries come from the churches of Germany,

Switzerland or the Upper Rhine region of Cologne. Most were made on the

Premonstratensian Abbey of Steinfeld, some for the Cistercian abbey of Altenberg.

Switzerland or the Upper Rhine region of Cologne. Most were made on the

Premonstratensian Abbey of Steinfeld, some for the Cistercian abbey of Altenberg.

The ateliers were both broad-based in skills, and their detailed glass was cut and

engraved. The Altenberg panels were later dismantled when the church was rebuilt

in the 19th century. When the Altenberg glass was sold in 1819, it was bought by

a private collector who then gave it to the V&A.

engraved. The Altenberg panels were later dismantled when the church was rebuilt

in the 19th century. When the Altenberg glass was sold in 1819, it was bought by

a private collector who then gave it to the V&A.

ADÉLHILD, WIFE OF ARNOLD VON ULSF, WITH ST JAMES THE LESS

About 1520

Donating families and leading burghers often appear as kneeling donors, shown

being presented by a saint.

being presented by a saint.

Adelheid, the donor, is shown behind a draped desk with her coat of arms clearly visible

and holding the arms of her husband. She is presented by St James the Less, apostle,

who is identified by a club (his attribute). The stained glass was made for Altenberg

Abbey, near Cologne.

and holding the arms of her husband. She is presented by St James the Less, apostle,

who is identified by a club (his attribute). The stained glass was made for Altenberg

Abbey, near Cologne.

PETER VON SCHÜRFF WITH ST PETER

About 1520

Probably Cistercian Abbey of Altenberg, near Cologne.

The donor of this panel, Peter von Schürff, the lawyer, was presented by St Peter

holding the keys of Heaven. Such panels are typical of the period and show the

importance of devout families and burghers in commissioning stained glass windows

for religious institutions.」

【 ステンドグラス

holding the keys of Heaven. Such panels are typical of the period and show the

importance of devout families and burghers in commissioning stained glass windows

for religious institutions.」

【 ステンドグラス

この2つのギャラリーにあるステンドグラスのパネルは、ドイツ・スイス、あるいはケルン

近郊の上ライン地域の教会から来ています。多くはシュタインフェルトのプレモントレ

会修道院のために、また一部はアルテンベルクのシトー会修道院のために制作されました。

近郊の上ライン地域の教会から来ています。多くはシュタインフェルトのプレモントレ

会修道院のために、また一部はアルテンベルクのシトー会修道院のために制作されました。

工房は幅広い技術を持ち、ガラスを切断・彫刻して精緻に仕上げていました。アルテンベルクの

パネルは、19世紀に教会が再建された際に解体されました。その後1819年に売却され、

個人収集家を経てV&Aに寄贈されました。

パネルは、19世紀に教会が再建された際に解体されました。その後1819年に売却され、

個人収集家を経てV&Aに寄贈されました。

アーデルヒルト(アルノルト・フォン・ウルフの妻)と聖ヤコブ(小ヤコブ)

1520年頃

寄進者の家族や都市の有力市民は、跪いた姿で、聖人に導かれる形で描かれるのが一般的でした。

このパネルでは、寄進者アーデルヒルト夫人が机の後ろに跪き、夫の紋章を示しています。

彼女を導くのは使徒聖ヤコブ(小ヤコブ)で、その象徴である棍棒を持っています。

このステンドグラスはケルン近郊のアルテンベルク修道院のために制作されました。

彼女を導くのは使徒聖ヤコブ(小ヤコブ)で、その象徴である棍棒を持っています。

このステンドグラスはケルン近郊のアルテンベルク修道院のために制作されました。

ペーター・フォン・シェルフと聖ペテロ

1520年頃

ケルン近郊アルテンベルクのシトー会修道院のために制作されたと考えられます。

このパネルでは、法学者ペーター・フォン・シェルフが寄進者として跪き、天国の鍵を持つ

聖ペテロによって取り次がれています。こうした寄進者像を伴うパネルは当時一般的で、

信心深い市民や家族が修道院や教会にステンドグラスを奉納したことを示しています。】

聖ペテロによって取り次がれています。こうした寄進者像を伴うパネルは当時一般的で、

信心深い市民や家族が修道院や教会にステンドグラスを奉納したことを示しています。】

この一対のステンドグラスは、「 施主とその家族が聖ヨハネに取り次がれる場面 」 を

表しており、16世紀ドイツ(ケルン近郊アルテンベルク修道院周辺)で流行した形式である と。

●左のパネル

・主題: 聖ヨハネ(福音書を持つ)と寄進者男性

・主題: 聖ヨハネ(福音書を持つ)と寄進者男性

・聖人:

手に聖杯を持ち、光輪を頂いていることから

聖ヨハネ(使徒ヨハネ) と

考えられます。ヨハネはしばしば「毒杯」の奇跡に関連して、杯から蛇や竜が出る

図像で表されますが、この聖杯はその象徴。

考えられます。ヨハネはしばしば「毒杯」の奇跡に関連して、杯から蛇や竜が出る

図像で表されますが、この聖杯はその象徴。

・ 寄進者:

聖人の前に跪く男性(施主)。黒い市民服をまとい、社会的地位の高い裕福な

市民層を示しています。

市民層を示しています。

・意味

・施主が聖ヨハネに取り次がれ、神の前に祈りを捧げる場面。

・「ヨハネの聖杯」は信仰の証、奇跡、または試練を乗り越える力を象徴。

● 右のパネル

・主題 :聖ヨハネ(福音書を持つ)と寄進者男性

・主題 :聖ヨハネ(福音書を持つ)と寄進者男性

・聖人:

大きな聖杯(ゴブレット)を持つ姿はやはり 聖ヨハネ。こちらはより典型的に

「聖杯を掲げる姿」で描かれています。

「聖杯を掲げる姿」で描かれています。

・寄進者:

中央に跪く女性、その後ろに若者(おそらく家族の息子か従者)が控えています。

・意味

・女性施主(おそらく裕福な未亡人、あるいは名家の夫人)が聖ヨハネに導かれている。

・家族全体が祈りに参加することを示し、信仰心と社会的地位を同時に表現。

●左のパネル

・主題:

幼子イエスの神殿奉献(ルカによる福音書 2:22-40)

・人物:

・聖母マリア:幼子イエスを抱いて神殿へ差し出している。

・聖ヨセフ:マリアの背後で奉献を見守る。

・シメオン:預言者。神殿で幼子を受け取り「今こそ、御身の僕を安らかに去らせて

ください」と祈る場面。

ください」と祈る場面。

・女預言者アンナ:奥に立ち会っている年老いた女性。神殿に仕え、

イエスを「待ち望んでいた救い主」と証言。

イエスを「待ち望んでいた救い主」と証言。

・意味

・旧約の律法に従い、長子を神に奉献する儀式を描く。

・シメオンはイエスを「救いの光」と認め、救世主到来を宣言する。

・「旧約から新約への移行」「神の約束の成就」を象徴。

●右のパネル

・主題:

神殿の奉献儀礼、もしくは寄進者を描いた場面。

・人物:

・前景にひざまずく女性(施主/寄進者)。身分の高さを示す衣服。

・周囲に豪華な建築装飾と聖堂内部の細部が描かれている。

・奥には祭壇や聖像が見え、祈りの対象となっている。

・意味

・この場面は聖書の物語そのものというより、寄進者が神殿(教会)内部で祈願する姿を

示したものと考えられる。

示したものと考えられる。

・精緻な建築描写は、神の家=教会を象徴。寄進者の信心と財力を強調。

・左の「イエス奉献」と対をなし、「祈願と救済」「聖家族と信徒」を結びつける意図。

●左のパネル

・登場人物

・聖母マリアと幼子イエス:奥に逃れようとする姿。

・ヨセフ:聖家族を導いている。

・兵士:幼児を抱き上げ、剣で殺そうとする。

・主題

・「幼児虐殺(Massacre of the Innocents)」の場面。

・新約聖書マタイ2章16節:ヘロデ王がベツレヘムの2歳以下の幼児をすべて殺すよう

命じた出来事。

命じた出来事。

・意味

・イエスを抹殺しようとする権力の暴力を表す一方で、聖家族は神の導きにより難を逃れる。

・殉教の予兆、罪なき者の犠牲を象徴。

●右のパネル

●右のパネル

・登場人物

・中央:兵士が幼児を母親から奪い、殺害している。

・左下:母親がひざまずき、必死に命乞いしている。

・背景:豪華な宮殿風の建築、群衆が上から覗いている。

・主題

・同じく 「幼児虐殺」 の続きの場面。

・複数の子どもが犠牲となり、母親たちが泣き叫ぶ描写。

・ 意味

・権力と残虐さの強調。イエスが「無辜の殉教者たち(Holy Innocents)」によって

守られたことを視覚的に伝える。

・教会暦でも1月6日近くに記念される主題であり、救済史の一環として重要。

守られたことを視覚的に伝える。

・教会暦でも1月6日近くに記念される主題であり、救済史の一環として重要。

●左のパネル

・登場人物

・中央の光輪を持つ人物:イエス・キリスト

・周囲の男性たち:弟子たち(使徒)

・前景の女性たち:マルタとマリア(ベタニアの姉妹)

・主題

・「ラザロの復活(Raising of Lazarus)」の前段階

・イエスがマルタとマリアに導かれ、弟子や群衆とともにラザロの墓へ向かう場面。

・意味

・人々の悲嘆と、奇跡が起こる前の緊張感を表す。

・イエスの力と神の栄光がまもなく示されることを予兆。

●右のパネル

・登場人物

・前景:イエスとラザロ(復活した姿で白い布をまとって座る)。

・周囲:マルタ、マリア、群衆が驚愕と喜びの表情を見せる。

・背景:都市の建築と嘆く人々。

・主題

・「ラザロの復活(Raising of Lazarus)」本場面(ヨハネによる福音書11章)。

・イエスがラザロを墓から呼び戻し、死者が甦る奇跡を描く。

・意味

・キリストの神的権威を強調し、復活と永遠の命の象徴。

・後のイエス自身の復活の先駆けとして信仰的意義を持つ。

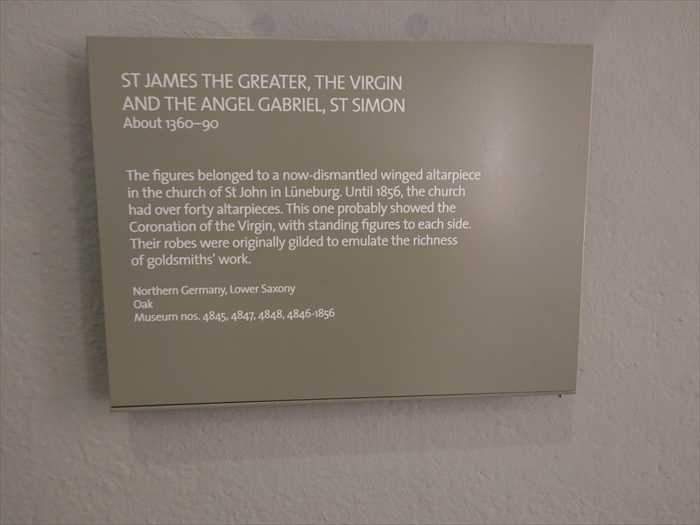

4体の木彫像。

左から

・聖ヤコブ(大ヤコブ)

巡礼者の守護聖人。杖や書物を持つ姿で表現される。

・大天使ガブリエル

翼を持ち、受胎告知の場面に登場する天使。

・聖母マリア(処女マリア)

中央的存在。祭壇画では「聖母戴冠」の場面でキリストの隣に座る。

・聖シモン

十二使徒の一人。巻物や本を持つ姿で表現されることが多い。

「 ST JAMES THE GREATER, THE VIRGIN AND THE ANGEL GABRIEL, ST SIMON

About 1360–90

The figures belonged to a now-dismantled winged altarpiece in the church of St John

in Lüneburg. Until 1856, the church had over forty altarpieces. This one probably

showed the Coronation of the Virgin, with standing figures to each side.

Their robes were originally gilded to emulate the richness of goldsmiths’ work.

in Lüneburg. Until 1856, the church had over forty altarpieces. This one probably

showed the Coronation of the Virgin, with standing figures to each side.

Their robes were originally gilded to emulate the richness of goldsmiths’ work.

Northern Germany, Lower Saxony

Oak

Museum nos: 4845, 4847, 4848, 4846-1856」

【 大ヤコブ(聖ヤコブ)、聖母マリア、大天使ガブリエル、聖シモン

【 大ヤコブ(聖ヤコブ)、聖母マリア、大天使ガブリエル、聖シモン

1360〜1390年頃

これらの像は、現在は解体されてしまったリューネブルクの聖ヨハネ教会の両翼祭壇の

一部でした。1856年まで、この教会には40以上の祭壇画が存在していました。

この一群はおそらく「聖母の戴冠」を表しており、左右に立つ聖人像を伴っていたと

考えられます。衣服は当初、金細工師の作品のような豪華さを模倣するために金箔で

装飾されていました。

一部でした。1856年まで、この教会には40以上の祭壇画が存在していました。

この一群はおそらく「聖母の戴冠」を表しており、左右に立つ聖人像を伴っていたと

考えられます。衣服は当初、金細工師の作品のような豪華さを模倣するために金箔で

装飾されていました。

北ドイツ、ニーダーザクセン地方

樫材

博物館番号:4845, 4847, 4848, 4846-1856】

左手前には 木彫の聖母子像(マリアと幼子イエス)

が展示され、右側の壁面には

ステンドグラス(ルネサンス期・ドイツ地方) が縦列に並んでいた。

ステンドグラス(ルネサンス期・ドイツ地方) が縦列に並んでいた。

その奥にはさらに木彫群像が見えていた。

● 左のパネル

・登場人物

・中央手前:イエス(光輪を持つ男性、赤と青の衣)

・左下:水瓶を扱う従者(女性または召使い)

・周囲:食卓につく人物たち(婚礼の客人たち)

・主題

・カナの婚礼(Wedding at Cana)

ヨハネ福音書第2章に記される、イエスが最初に行った奇跡。水を葡萄酒に変えた場面が

表現されています。

表現されています。

この場面では、従者が水瓶に水を注いでおり、イエスがそれを祝福する姿が描かれています。

・意味

・キリストが「公の奇跡」を始める最初の場面。

・信仰の象徴として「水が葡萄酒に変わる=神の力による質的転換」が強調されています。

●右のパネル

●右のパネル

・登場人物

・中央:イエス(光輪を持つ人物、青い衣)

・右手前:白い頭巾をかぶった女性(サマリアの女)

・背景:井戸と都市建築

・主題

サマリアの女との対話(Christ and the Samaritan Woman at the Well)

ヨハネ福音書第4章。イエスがサマリアの井戸で女性と語り、彼女に「永遠の命に至る水」を

与えると告げる場面。

与えると告げる場面。

・意味

・異邦人や罪人とも隔てなく救いを与えるキリストの慈愛を示す。

・「井戸の水」と「永遠の命の水」の対比が信仰の核心を象徴。

●左のパネル

・登場人物

・中央上:十字架にかかるキリスト(頭上にINRIの札、光輪あり)

・両側:二人の罪人(両脇の十字架に磔刑)

・下部:聖母マリア(青衣)、聖ヨハネ(赤衣)、マグダラのマリア(長い髪)などが

十字架下に集う

十字架下に集う

・天使:左右に飛び、血を杯で受けている

・主題

磔刑(Crucifixion)

キリストの受難の頂点を描いた場面。

・意味

・人類の罪を贖うキリストの犠牲を象徴。

・聖母と弟子ヨハネが傍らにいる典型的な磔刑像の構図。

・天使が血を杯に受ける場面は、聖餐(Eucharist)との関連を強調。

●右のパネル

・登場人物

・中央:キリストの亡骸を抱える人々(ニコデモやアリマタヤのヨセフとされる)

・左上:立つ人々(聖母や弟子たち)

・右下:墓に安置されるイエスの遺体

・背景:丘と都市風景

・主題

埋葬(Entombment / Burial of Christ)

十字架から降ろされたキリストが墓に納められる場面。

・意味

・「受難」のクライマックスである「死と埋葬」を示す。

・救済史における「復活」への前段階。

・埋葬の用具(布、香料など)が細かく描かれており、当時の信仰実践や典礼を反映。

●左のパネル

・登場人物

・中央:キリスト(復活した姿、白い衣に赤いマント、十字旗を掲げる、光輪あり)

・下部:眠りこける兵士たち(墓を守るローマ兵)

・主題

キリストの復活(Resurrection of Christ)

・意味

・死と埋葬を経て復活するというキリスト教信仰の中心的奇跡。

・兵士たちは復活の瞬間を目撃できず、眠っている(聖書に基づく表現)。

・キリストが墓から立ち上がり、勝利の旗を掲げる姿は「死に対する勝利」を象徴。

●右のパネル

・登場人物

・中央:墓から出てくるキリストの亡骸(衣をまとい、光輪あり)

・前景:弟子や信者が遺体を抱え支えている

・背景:複数の弟子・聖女(光輪を持つ)

・主題

キリストの埋葬(Entombment) または「墓に納められる場面」

・意味

・磔刑後の「イエスの遺体を墓に安置する場面」。

・左の「復活」と対をなし、「死と復活」というキリスト教信仰の核心を示す。

・哀悼に包まれた人々の姿が強調され、復活による希望への伏線となる。

この空間は 「ギャラリー21(The Dorothy and Michael Hintze Galleries)」、

通称「 サウス・ケンジントンの彫刻回廊 」部分にあたる。

ここには16〜19世紀ヨーロッパ彫刻が常設展示されていた。

有名なカノーヴァ作《ナポレオンの妹ポーリーヌ像》のコピーや、ルネサンス期の胸像などが

並んでいたのであった。

・長い回廊式の展示室:両側に大きなアーチ型の窓(外光を取り込む構造)と、天井は

格子状の装飾パネル。

・展示作品:大理石の胸像や立像が整然と並んでおり、ギリシャ・ローマ彫刻やルネサンス

以降のヨーロッパ彫刻が中心。

・床のモザイク装飾:幾何学模様が敷き詰められていて、V&Aの19世紀的デザインが反映

されていまた。

・中央奥には大きな立像が見え、回廊の遠近感を強調。

V&Aヒントゼ・スカルプチャーギャラリー

( The Dorothy and Michael Hintze Galleries, ギャラリー21付近 ) の中央部。

ここは吹き抜けで2階とつながるポイント。

アルフレッド・スティーヴィーヴェンス (Alfred Stevens, 1817–1875) の

「 Truth and Falsehood(真実と虚偽) 」。

廻り込んで。

![Truth and Falsehood [Alfred Stevens] | Sartle - Rogue Art History](https://www.sartle.com/media/artwork/truth-and-falsehood-alfred-stevens.jpg)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.