PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海外旅行

【 海外旅行 ブログリスト

】👈️リンク

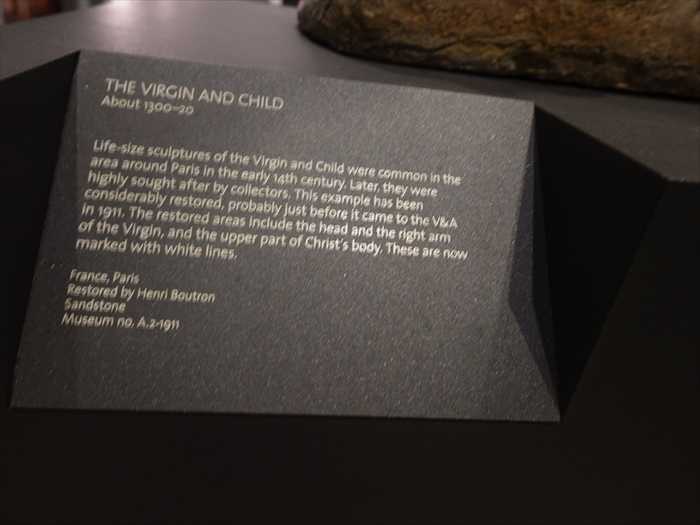

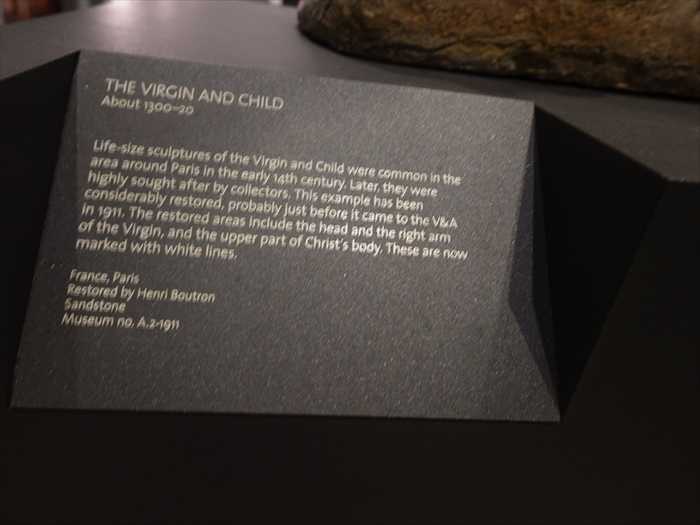

「 THE VIRGIN AND CHILD(聖母子像) 」。

・制作年代: 約1300–1320年・制作地: フランス、パリ・素材: 砂岩(Sandstone)

・修復者: Henri Boutron により修復

・収蔵番号: Museum no. A.21

この像の幼子イエス像の多くの部分は失われていた。現在確認できる部分

・右腕の一部:マリアの胸元あたりに小さな手が伸びています。これは幼子イエスの右手

(修復部位とされる)。

輪郭は失われています。

・頭部の欠損:パネル説明にあるように、イエスの上半身は後世の修復対象でしたが、

現存部分から見ると大きく損傷・欠落しているのがわかります。

「 THE VIRGIN AND CHILD About 1300–20

Life-size sculptures of the Virgin and Child were common in the area around Parisin

the early 14th century. Later, they were highly sought after by collectors.

This example has been considerably restored, probably just before it came to the

V&A in 1911. The restored areas include the head and the right arm of the Virgin,

and the upper part of Christ’s body. These are now marked with white lines.

France,Paris

Restored by Henri Boutron

Museum no. A.2191」

【 聖母子像 1300年頃~1320年頃 14世紀初頭のパリ周辺では、聖母子像の等身大彫刻が

一般的でした。その後、これらはコレクターたちに非常に人気を博しました。本作も大規模に

修復されており、おそらく1911年にV&A(ヴィクトリア&アルバート美術館)に収蔵される

上半身が含まれており、現在それらの部分は白い線で示されています。

フランス、パリ

アンリ・ブートロンによる修復

砂岩

館蔵番号 A.2191】

ここは 仏教美術コーナーへの入口 。「 BUDDHISM(仏教) 」そして「 17,18,38 」と

部屋番号が記されていた。

「Mask of Bhairava」(バイラヴの仮面) 。

「 Bhairava

【 バイラヴ

これも入口近くにあった像。

「 大成就者 ヴィルーパ 」

「 The Mahasiddha Virupa

China

【 大成就者 ヴィルーパ

中国

近づいて。

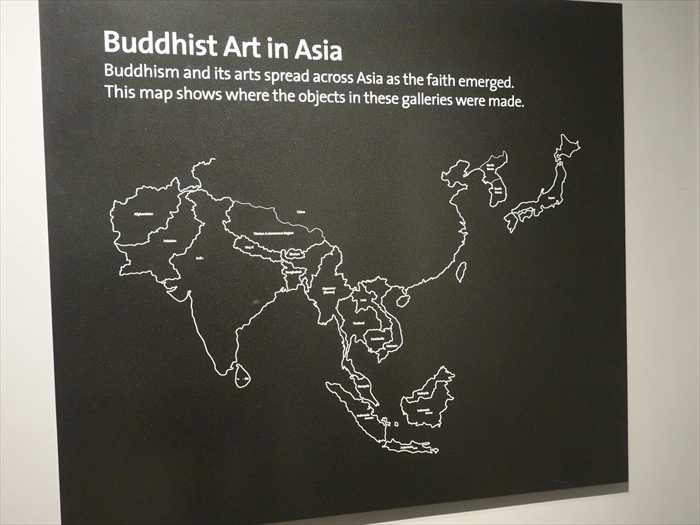

「仏教美術」展示エリアの導入パネル 「 Buddhist Art in Asia

【 アジアの仏教美術

「 THE ROBERT H. N. HO FAMILY FOUNDATION GALLERIES OF BUDDHIST ART

This is one of a series of galleries exploring Buddhism and its expression through art.

The story continues nearby in Rooms 38 and 40, with The Bodhisattva Path and

The Life of the Buddha, and in Room 47, located near the Cromwell Road Entrance,

with The Buddha Image in Asia.

further support from the DCMS/Wolfson Museums and Galleries Improvement Fund.」

【 ロバート H. N. ホー家族基金 仏教美術ギャラリー

美術館・ギャラリー改良基金の協力を受けています。】

「

「

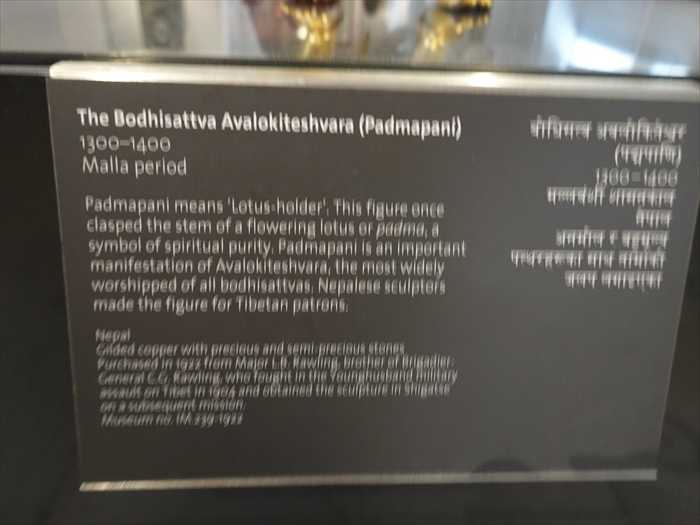

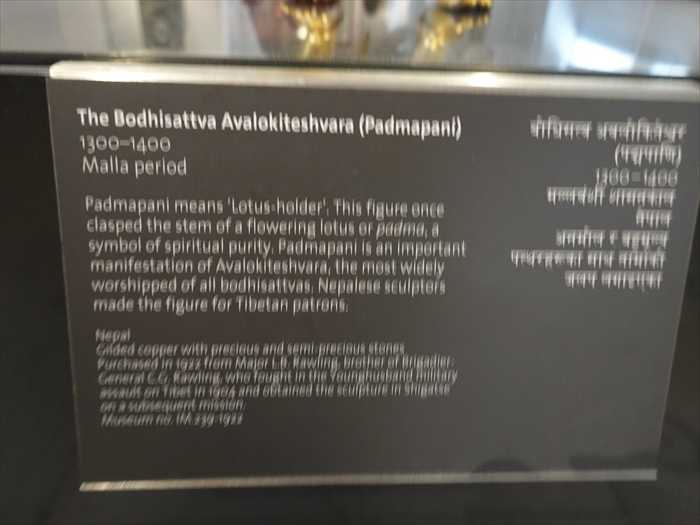

The Bodhisattva Avalokiteshvara (Padmapani)・

菩薩 アヴァローキテーシュヴァラ(蓮華手観音・パドマパーニ) 」

下記写真はネットから。

「 The Bodhisattva Avalokiteshvara (Padmapani)

Nepal

【 菩薩 アヴァローキテーシュヴァラ(蓮華手観音・パドマパーニ)

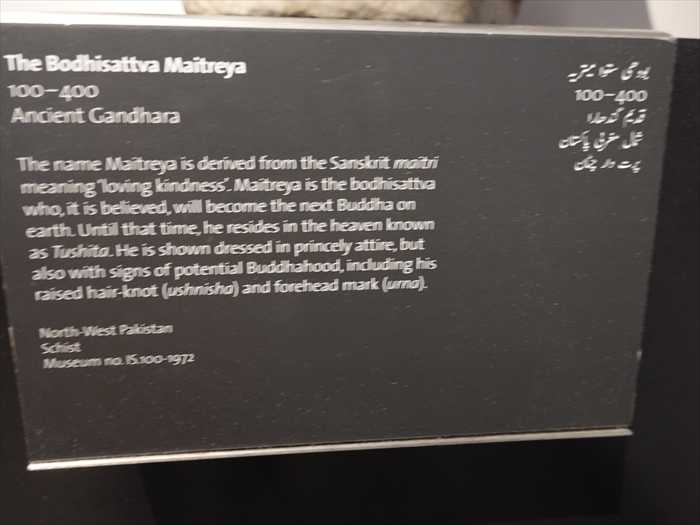

「【 弥勒 菩薩 (Maitreya) 」像。

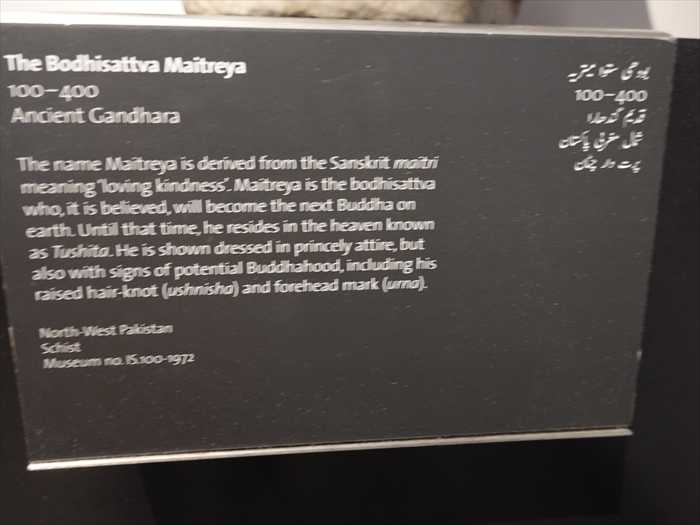

「T he Bodhisattva Maitreya

【 弥勒 菩薩 (Maitreya)

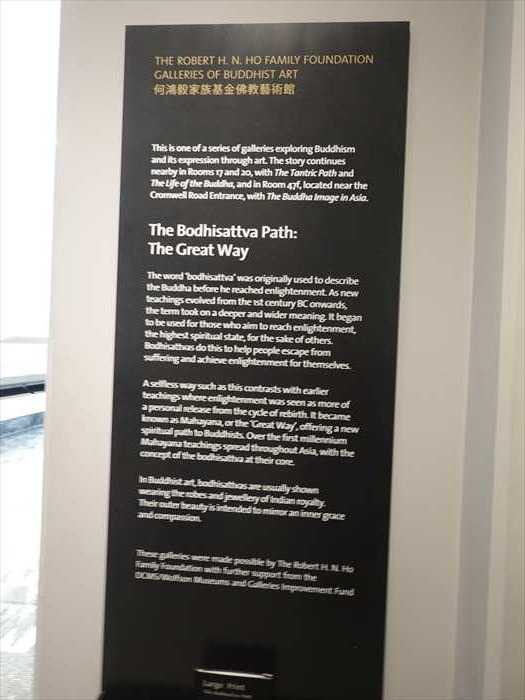

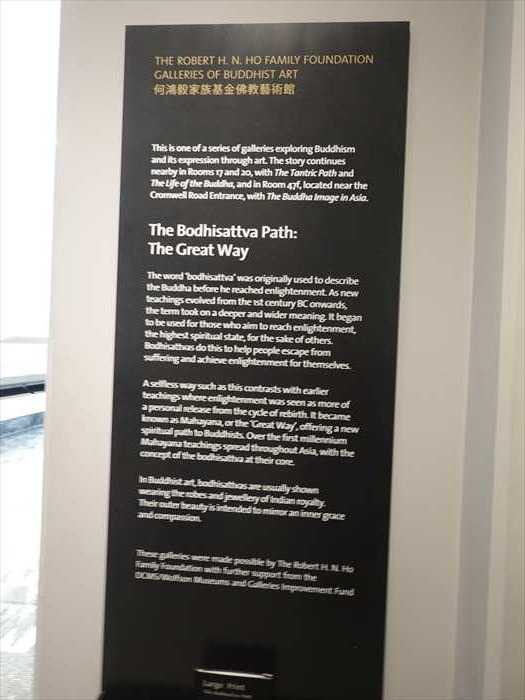

V&A美術館の「 菩薩の道(The Bodhisattva Path) 」解説パネル。

「 THE ROBERT H. N. HO FAMILY FOUNDATION GALLERIES OF BUDDHIST ART

withfurther support from the DCMS/Wolfson Museums and Galleries

Improvement Fund.」

【 ロバート H. N. ホー家族基金 仏教美術ギャラリー

DCMS/ウォルフソン美術館・ギャラリー改良基金の支援を受けています。】

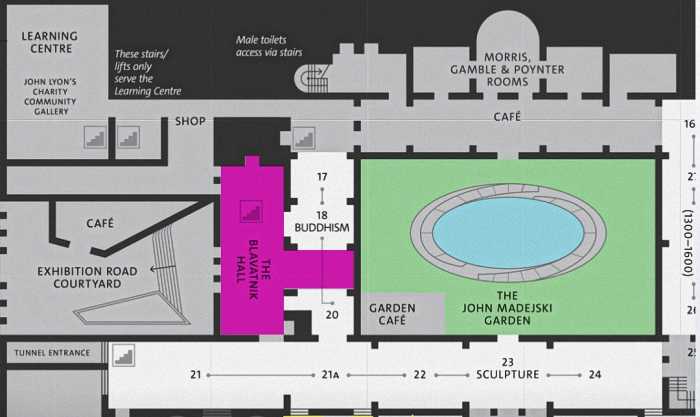

The Blavatnik Hall からロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館

(Victoria and Albert Museum, V&A) の外観を再び。

現在地は ■

Exhibition Road Entrance(エキシビション・ロード入口)側の中庭=Sackler Courtyard。

グラウンドフロア(Floor 0) への案内表示。

正面のガラス扉の上に「 BRITAIN (1500–1760) 」と表示されていた。

「 Britain 1500–1760 ギャラリー 」の内部。

V&A「Britain 1500–1760」ギャラリーの肖像画と工芸展示の壁面、そしてそこから繋がる

18世紀の華麗なインテリア復元室。

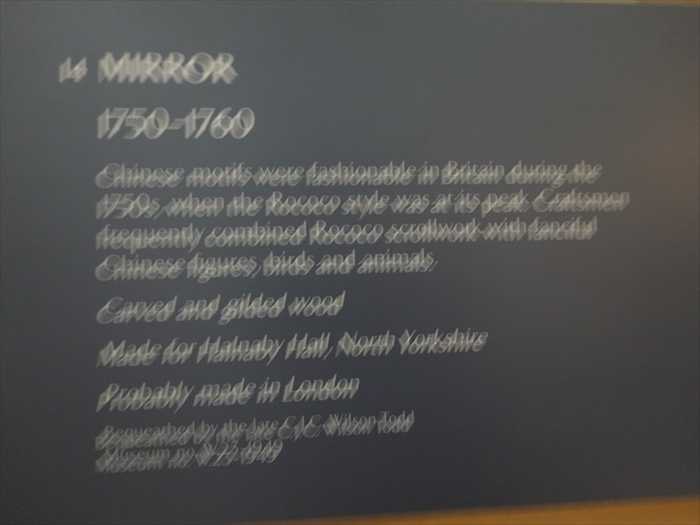

・金色に輝く非常に華麗な ロココ様式の鏡(giltwood mirror) 。

ネットから。

この鏡は 1750–1760年頃のロンドン製ロココ様式金箔鏡 で、シノワズリの影響を強く受けて

います。もともと 北ヨークシャーの邸宅「Hinalaby Hall」 のために作られたもので、

空想的な東洋モチーフとロココの曲線装飾を融合させた典型的な作例 と。

「 14 MIRROR

「 STYLES

【 スタイル

より軽やかで色彩豊かな装飾とデザインのアプローチを与えました。】

華麗な「室内装飾復元展示」への入口。

「Britain 1500–1760」ギャラリー内に再現された18世紀の豪華な部屋(Period Room)。

「ノーフォーク・ハウスの音楽室 (Norfolk House Music Room, 1750年代) の一部、

暖炉とオーバーマントル・ミラー周辺を正面から。

ギャラリーに再現展示されている有名な

「 ノーフォーク・ハウスの音楽室 (The Norfolk House Music Room) 」。

大きな鏡(pier glasses) に近づいて。

天井にも金彩レリーフが施され、視線を上へと導く。

「Taking Tea」展示コーナー の一部。

「 ティーサービス(茶器セット) 」についての解説パネル

「This showy tea service was produced by the Chelsea porcelain factory in London

between 1750 and 1759.

【この華やかなティーサービスは、1750年から1759年の間にロンドンの チェルシー磁器 工場で

製作されました。

フレデリック・ヒンツ (Frederick Hintz) が得意とした浅浮彫装飾を示しています。】

「 Taking Tea 1710–1760

【 お茶を楽しむ習慣 1710–1760

中国から輸入された器で供されました。これらの中国風の器形や装飾はすぐにイギリスの

製造業者によって模倣され、さらに独自のデザイン開発も進められるようになりました。】

「Britain 1500–1760」ギャラリー内の ファッション展示 の一角。

ギャラリー内に展示されている 18世紀のシルク織物サンプル のコーナー。

ピンボケであったが、見出し部分から 「 Anna Maria Garthwaite 」 に関する解説パネル。

ヴィクトリア&アルバート博物館 (V&A, London) の館内にある フロア案内サイン の一部で、

数字 「2」 が示すのは 2階(Floor 2) の展示エリア 。

「 Design 1900–Now(デザイン 1900年~現代) 」 ギャラリーの入口。

「Design 1900–Now」ギャラリー の入口近くにある解説パネル。

特に 「 Rapid Response Collecting(ラピッド・レスポンス・コレクティング) 」 という

仕組みについて説明。

「 Design 1900–Now

Rapid Response Collecting 」展示で、 日付 07.03.2023 と記された展示品。

「 07.03.2023

【 07.03.2023

います。2019年に Women Help Women(女性を助ける女性たち) というNGOによって

開発され、すべてのデータを匿名化し、リモートに保存されないようにしています。

その他の保護機能として、デバイスが他人の手に渡った場合に自動削除される仕組みや、

ユーザーがPINコードを設定してアクセスを制御する機能なども備えています。】

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 THE VIRGIN AND CHILD(聖母子像) 」。

・制作年代: 約1300–1320年・制作地: フランス、パリ・素材: 砂岩(Sandstone)

・修復者: Henri Boutron により修復

・収蔵番号: Museum no. A.21

この像の幼子イエス像の多くの部分は失われていた。現在確認できる部分

・右腕の一部:マリアの胸元あたりに小さな手が伸びています。これは幼子イエスの右手

(修復部位とされる)。

輪郭は失われています。

・頭部の欠損:パネル説明にあるように、イエスの上半身は後世の修復対象でしたが、

現存部分から見ると大きく損傷・欠落しているのがわかります。

「 THE VIRGIN AND CHILD About 1300–20

Life-size sculptures of the Virgin and Child were common in the area around Parisin

the early 14th century. Later, they were highly sought after by collectors.

This example has been considerably restored, probably just before it came to the

V&A in 1911. The restored areas include the head and the right arm of the Virgin,

and the upper part of Christ’s body. These are now marked with white lines.

France,Paris

Restored by Henri Boutron

Museum no. A.2191」

【 聖母子像 1300年頃~1320年頃 14世紀初頭のパリ周辺では、聖母子像の等身大彫刻が

一般的でした。その後、これらはコレクターたちに非常に人気を博しました。本作も大規模に

修復されており、おそらく1911年にV&A(ヴィクトリア&アルバート美術館)に収蔵される

上半身が含まれており、現在それらの部分は白い線で示されています。

フランス、パリ

アンリ・ブートロンによる修復

砂岩

館蔵番号 A.2191】

ここは 仏教美術コーナーへの入口 。「 BUDDHISM(仏教) 」そして「 17,18,38 」と

部屋番号が記されていた。

「Mask of Bhairava」(バイラヴの仮面) 。

・題材: ヒンドゥー=仏教混淆世界に属する 守護神・憤怒尊の仮面または頭部装飾像

・地域: ネパールまたはチベット

・材質: 鍍金金属(おそらく銅合金に金メッキ)、宝石・ガラス象嵌

・特徴:

・額に「第3の眼」を持ち、超越的な知恵を象徴。

・王冠には小さな髑髏装飾(骸骨冠)。これは「死と輪廻を超える力」を意味する。

・開口した口、牙をのぞかせる表情は「憤怒相(wrathful deity)」の典型。

・耳飾りや光背に細かな装飾があり、ネパール工芸の高度な金工技術を示している。

ピンボケで解読不能なのでネット情報を。

「 Bhairava

Date: 17th century (made) — Malla period, Nepal

Description: The worship of Bhairava, an angry, vengeful manifestation of Shiva,

is still important in Nepal. Snakes form his earrings and encircle his neck,

while skulls adorn his crown. His hair is of stylised flames. This large image was

used in public worship. Alcohol would be poured through the mouth from the rear;

in drinking it, devotees would receive blessings from the god.

is still important in Nepal. Snakes form his earrings and encircle his neck,

while skulls adorn his crown. His hair is of stylised flames. This large image was

used in public worship. Alcohol would be poured through the mouth from the rear;

in drinking it, devotees would receive blessings from the god.

Materials: Repoussé copper with gilding and paint; reverse-painted rock crystal (red),

carnelian and coloured glass (imitation of emeralds, turquoises and lapis lazuli[?])

carnelian and coloured glass (imitation of emeralds, turquoises and lapis lazuli[?])

Dimensions: H. 68.6 cm; W. 63.5 cm

Credit line / Acquisition: Purchased; Museum no. IM.172-1913.」【 バイラヴ

年代: 17世紀(制作)— ネパール、マッラ朝期

解説: バイラヴはシヴァ神の怒りと復讐の化身で、ネパールでは今も重要な信仰対象です。

耳飾りと首飾りは蛇で表され、冠には髑髏が飾られます。髪は炎状に様式化されています。

この大型像は公共の礼拝で用いられ、背面から酒を流し入れて口から注ぎ出し、それを信者が

飲むことで神の加護を受けると信じられていました。

耳飾りと首飾りは蛇で表され、冠には髑髏が飾られます。髪は炎状に様式化されています。

この大型像は公共の礼拝で用いられ、背面から酒を流し入れて口から注ぎ出し、それを信者が

飲むことで神の加護を受けると信じられていました。

材質: 鍍金と彩色を施した打ち出し銅、裏面彩色のロッククリスタル(赤)、カーネリアン、

着色ガラス(エメラルド・トルコ石・ラピスラズリの模造)

着色ガラス(エメラルド・トルコ石・ラピスラズリの模造)

寸法: 高さ 68.6 cm、幅 63.5 cm

取得: 購入収蔵/館蔵番号 IM.172-1913】

これも入口近くにあった像。

「 大成就者 ヴィルーパ 」

「 The Mahasiddha Virupa

1403–24

Virupa was one of the mahasiddhas or great accomplished beings, revered inTibetan

Buddhism as a tantric master. This figure was produced at the imperialworkshops of

the Emperor Yongle. The emperor Yongle’s Buddhist art often reflected Tibetan

influence. This sculpture may have been a gift to a Tibetan Buddhist temple.

Buddhism as a tantric master. This figure was produced at the imperialworkshops of

the Emperor Yongle. The emperor Yongle’s Buddhist art often reflected Tibetan

influence. This sculpture may have been a gift to a Tibetan Buddhist temple.

China

Gilt and cast brass

Lent by The Rt. Hon. Sir Robert H. S. M. Barlow Family Association Collection

Museum no. IS. 24-1959」【 大成就者 ヴィルーパ

1403–24年

明王朝・永楽帝治世ヴィルーパは「大成就者(マハーシッダ)」のひとりで、チベット仏教に

おいて密教の大師として尊敬されました。この像は明の永楽帝の宮廷工房で制作されたものです。

永楽帝時代の仏教美術はしばしばチベット的な影響を反映していました。この彫像もまた、

チベット仏教寺院への贈り物であった可能性があります。

おいて密教の大師として尊敬されました。この像は明の永楽帝の宮廷工房で制作されたものです。

永楽帝時代の仏教美術はしばしばチベット的な影響を反映していました。この彫像もまた、

チベット仏教寺院への贈り物であった可能性があります。

中国

鍍金鋳造の真鍮

バーロウ卿家コレクション寄託

館蔵番号 IS.24-1959】

近づいて。

像の意味

・人物:

ヴィルーパ(Virupa, 「歪んだ者」の意)はインド密教由来の伝説的大師。

・奇跡:

「太陽を止めた」伝説で知られる。 修行中に日没を拒み、右手を挙げて太陽を

止めたと 伝えられる。

止めたと 伝えられる。

・ポーズの意味:

像の右手を高く挙げる姿は、この「太陽停止の奇跡」を象徴

。

・文化的背景:

明代永楽帝はチベット仏教を保護し、多数の仏像や法具を制作して贈呈。

宮廷製の金銅仏は「中国風の技法」と「チベット的な図像」が融合した

独特の様式を示す。

宮廷製の金銅仏は「中国風の技法」と「チベット的な図像」が融合した

独特の様式を示す。

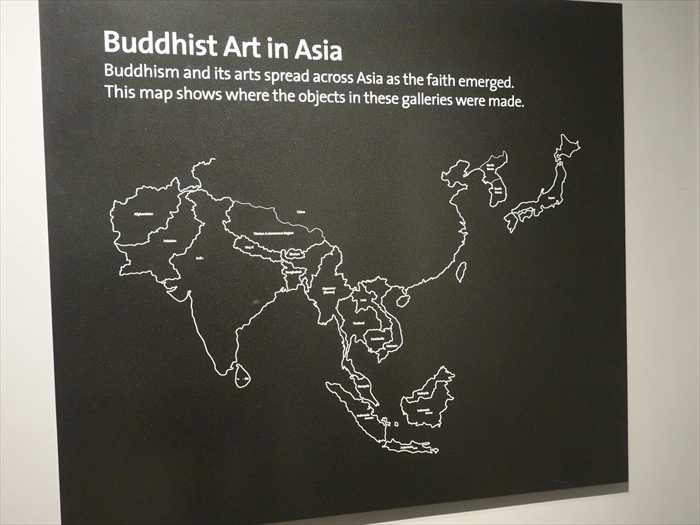

「仏教美術」展示エリアの導入パネル 「 Buddhist Art in Asia

Buddhism and its arts spread across Asia as the faith emerged.

This map shows where the objects in these galleries were made.」 【 アジアの仏教美術

仏教とその美術は、信仰の拡大とともにアジア各地に広がりました。

この地図は、これらのギャラリーに展示されている作品が作られた地域を示しています。】

「 THE ROBERT H. N. HO FAMILY FOUNDATION GALLERIES OF BUDDHIST ART

何鴻毅家族基金佛教藝術館

This is one of a series of galleries exploring Buddhism and its expression through art.

The story continues nearby in Rooms 38 and 40, with The Bodhisattva Path and

The Life of the Buddha, and in Room 47, located near the Cromwell Road Entrance,

with The Buddha Image in Asia.

The Tantric Path: Rapid Enlightenment

Between 600 and 1000 AD, a new form of teaching evolved in India, known as

Vajrayana Buddhism or the Tantric (Diamond) Path. It drew on existing practices

in yoga, like breath control and reciting mantras, to create a rapid path toenlightenment.

All Buddhists consider enlightenment to be the highest spiritual state, a being free of

rebirth. However, followers of the Tantric Path believe it’s possible toachieve

enlightenment even within one lifetime, rather than over many, as in most traditional

Mahayana Buddhist thought.

Vajrayana Buddhism or the Tantric (Diamond) Path. It drew on existing practices

in yoga, like breath control and reciting mantras, to create a rapid path toenlightenment.

All Buddhists consider enlightenment to be the highest spiritual state, a being free of

rebirth. However, followers of the Tantric Path believe it’s possible toachieve

enlightenment even within one lifetime, rather than over many, as in most traditional

Mahayana Buddhist thought.

During the first millennium, tantra spread from India throughout much of Asia.

Tantric teachings were originally communicated in secret. They encouraged the use of

powerful methods in Buddhism, like using ritualised sexual encounters to experience

higher states of consciousness. Over time these teachings were reinterpreted for

celibate monks.

Tantric teachings were originally communicated in secret. They encouraged the use of

powerful methods in Buddhism, like using ritualised sexual encounters to experience

higher states of consciousness. Over time these teachings were reinterpreted for

celibate monks.

A key aspect of tantra involves imagining deities while meditating to identify with their enlightened qualities. The images in this room represent and contain the energy of

such deities.

These galleries were made possible by The Robert H. N. Ho Family Foundation withsuch deities.

further support from the DCMS/Wolfson Museums and Galleries Improvement Fund.」

【 ロバート H. N. ホー家族基金 仏教美術ギャラリー

(何鴻毅家族基金佛教藝術館)

このギャラリーは、仏教とその美術表現を探究するシリーズの一部です。展示は、近くの38室・40室の「菩薩の道と釈迦の生涯」、さらにクロムウェル・ロード入口近くの47室「アジアにおける仏陀のイメージ」へと続きます。

密教の道:急速な悟り

西暦600〜1000年の間、インドで新しい教えが発展しました。これは金剛乗仏教、あるいは

密教(タントラの道)として知られています。この道はヨーガの既存の修行法(呼吸法、

マントラの詠唱など)を取り入れ、「迅速に悟りに至る道」を目指しました。仏教徒は皆、

悟りを「輪廻から解放された最高の精神状態」と考えますが、密教の修行者たちは、従来の

大乗仏教が考える「多生多劫の修行」を経ることなく、一生のうちに悟りを得ることが可能だと

信じました。

密教(タントラの道)として知られています。この道はヨーガの既存の修行法(呼吸法、

マントラの詠唱など)を取り入れ、「迅速に悟りに至る道」を目指しました。仏教徒は皆、

悟りを「輪廻から解放された最高の精神状態」と考えますが、密教の修行者たちは、従来の

大乗仏教が考える「多生多劫の修行」を経ることなく、一生のうちに悟りを得ることが可能だと

信じました。

1千年紀の間に、タントラはインドからアジア各地に広がりました。タントラの教えは当初、

秘儀として伝えられました。その中には、意識の高次状態を体験するために性的儀礼を用いる

など、強力で実践的な手法が含まれていました。その後、こうした教えは独身修行者(僧侶)

向けに再解釈されました。

秘儀として伝えられました。その中には、意識の高次状態を体験するために性的儀礼を用いる

など、強力で実践的な手法が含まれていました。その後、こうした教えは独身修行者(僧侶)

向けに再解釈されました。

タントラの重要な側面は、瞑想中に神々の姿を観想し、その悟りの特質と一体化することです。

この展示室の仏像や仏画は、そのような神々を表し、そのエネルギーを宿すものです。

このギャラリーは、ロバート H. N. ホー家族基金の支援により実現し、DCMS/ウォルフソンこの展示室の仏像や仏画は、そのような神々を表し、そのエネルギーを宿すものです。

美術館・ギャラリー改良基金の協力を受けています。】

「

「The Bodhisattva Avalokiteshvara (Padmapani)・

菩薩 アヴァローキテーシュヴァラ(蓮華手観音・パドマパーニ) 」

・姿態

・しなやかに腰をひねった 三曲法(トリバンガ) の立ち姿。

・左手は下げて施無畏印(恐れを取り除く印)に近い形を示し、右手はかつて蓮の茎を

持っていた痕跡を示します。

持っていた痕跡を示します。

・装飾

・冠には多数の宝石(ターコイズ、サファイア、ガーネット等)が嵌め込まれている。

・大きな円形の耳飾り、胸飾り、腕輪、腰帯が精緻に表現。

・金銅に鍍金を施し、宝石で豪華に飾るのは ネワール族の職人(ネパール工房) に典型的な様式。

・表情

・半眼で静かに慈悲を湛えた表情。

・眉間に白毫が表現され、観音の神格を強調。

下記写真はネットから。

歴史的背景

・時代:

1300–1400年頃、ネパールの マッラ朝時代。

・依頼者:

チベットの仏教信徒のために制作されたと記録されています。

・意義:

アヴァローキテーシュヴァラは「慈悲の仏」として、特にチベット仏教で広く信仰され、 ネパール職人の高度な金工技術を通じて供養像が作られました。

象徴的意味

・ Padmapani(蓮華手観音)

は、 右手に「蓮華(padma)」を持つ

観音の姿を示す。

・蓮は「泥中から咲きながら汚れに染まらない」ことから 清浄・慈悲・悟りの象徴

。

・この像は、信徒が観想修行を行い、観音の慈悲と一体化するための対象でもありました。

「 The Bodhisattva Avalokiteshvara (Padmapani)

1300–1400

Malla period

Padmapani means ‘Lotus-holder’. This figure once clasped the stem of a flowering lotus

or padma, a symbol of spiritual purity. Padmapani is an important manifestation of Avalokiteshvara, the most widely worshipped of all bodhisattvas. Nepalese sculptors

made the figure for Tibetan patrons.

or padma, a symbol of spiritual purity. Padmapani is an important manifestation of Avalokiteshvara, the most widely worshipped of all bodhisattvas. Nepalese sculptors

made the figure for Tibetan patrons.

Nepal

Gilded copper with precious and semi-precious stones

Purchased in 1909 from Major L. W. F. Hall, Indian Political Service, Central and

Kashmir,who found it in Lhasa, Tibet. It had been commissioned by Tibetan patrons

and madeby Newar sculptors in Nepal.

Museum no. IM. 39-1909」 Kashmir,who found it in Lhasa, Tibet. It had been commissioned by Tibetan patrons

and madeby Newar sculptors in Nepal.

【 菩薩 アヴァローキテーシュヴァラ(蓮華手観音・パドマパーニ)

1300–1400年

マッラ朝時代(ネパール)

「パドマパーニ」とは「蓮華を持つ者」を意味します。この像はかつて、精神的純潔の象徴で

ある開花した蓮華(パドマ)の茎を手にしていました。パドマパーニは観音菩薩

(アヴァローキテーシュヴァラ)の重要な顕現形のひとつであり、全菩薩の中で最も広く

信仰されています。この像は、ネパールの職人がチベットの信徒のために制作したものです。

ある開花した蓮華(パドマ)の茎を手にしていました。パドマパーニは観音菩薩

(アヴァローキテーシュヴァラ)の重要な顕現形のひとつであり、全菩薩の中で最も広く

信仰されています。この像は、ネパールの職人がチベットの信徒のために制作したものです。

ネパール

鍍金銅製、宝石・半貴石を嵌入

1909年にL.W.F.ホール少佐(インド政治局、カシミール・中央アジア担当)がチベットの

ラサで入手し、その後購入された。像はチベットの依頼者のためにネワール族の彫刻家によって

ネパールで制作されたもの。

館蔵番号 IM.39-1909】ラサで入手し、その後購入された。像はチベットの依頼者のためにネワール族の彫刻家によって

ネパールで制作されたもの。

「【 弥勒 菩薩 (Maitreya) 」像。

「T he Bodhisattva Maitreya

100–400

Ancient Gandhara

The name Maitreya is derived from the Sanskrit maitri meaning ‘loving kindness’.

Maitreya is the bodhisattva who, it is believed, will become the next Buddha on earth.

Until that time, he resides in the heaven known as Tushita. He is shown dressed in

princely attire, but also with signs of potential Buddhahood, including his raised

hair-knot (ushnisha) and forehead mark (urna).

Maitreya is the bodhisattva who, it is believed, will become the next Buddha on earth.

Until that time, he resides in the heaven known as Tushita. He is shown dressed in

princely attire, but also with signs of potential Buddhahood, including his raised

hair-knot (ushnisha) and forehead mark (urna).

North-West Pakistan

Schist

Museum no. IS.100-1972」【 弥勒 菩薩 (Maitreya)

100–400年

古代ガンダーラ

「マイトレーヤ」という名は、サンスクリット語 maitri(慈しみ、慈愛)に由来します。

弥勒菩薩は、将来この地上に現れて次の仏陀となると信じられている菩薩です。それまでの間、

弥勒は「兜率天(Tushita)」と呼ばれる天界に住むとされています。

弥勒菩薩は、将来この地上に現れて次の仏陀となると信じられている菩薩です。それまでの間、

弥勒は「兜率天(Tushita)」と呼ばれる天界に住むとされています。

この像では、王族の装いを身につけつつも、将来の仏陀であることを示す特徴を備えています。

その特徴には、頭上の高い髻(ushnisha:肉髻)や、額の白毫(urna)が含まれます。

その特徴には、頭上の高い髻(ushnisha:肉髻)や、額の白毫(urna)が含まれます。

所在地:パキスタン北西部

材質:片岩(schist)

館蔵番号:IS.100-1972】

V&A美術館の「 菩薩の道(The Bodhisattva Path) 」解説パネル。

「 THE ROBERT H. N. HO FAMILY FOUNDATION GALLERIES OF BUDDHIST ART

何鴻毅家族基金佛教藝術館

This is one of a series of galleries exploring Buddhism and its expression through art.

The story continues nearby in Rooms 17 and 40, with The Tantric Path and The Life of

the Buddha, and in Room 47, located near the Cromwell Road Entrance, with The

Buddha Image in Asia.

The story continues nearby in Rooms 17 and 40, with The Tantric Path and The Life of

the Buddha, and in Room 47, located near the Cromwell Road Entrance, with The

Buddha Image in Asia.

The Bodhisattva Path: The Great Way

The word ‘bodhisattva’ was originally used to describe the Buddha before he reached enlightenment. As new teachings evolved from the 1st century BC onwards, the

termtook on a deeper and wider meaning. It began to be used for those who aim

to reach enlightenment, the highest spiritual state, for the sake of others. Bodhisattvas

do this to help people escape from suffering and achieve enlightenment for themselves.

termtook on a deeper and wider meaning. It began to be used for those who aim

to reach enlightenment, the highest spiritual state, for the sake of others. Bodhisattvas

do this to help people escape from suffering and achieve enlightenment for themselves.

A selfless way such as this contrasts with earlier teachings where enlightenment was

seen as more of a personal pursuit. The Bodhisattva Path is known in Sanskrit as

Mahayana, or the ‘Great Way’, offering a new approach to life and Buddhahood.

Over the first millennium it inspired a wave of art and architecture throughout Asia,

with the concept of the bodhisattva at their core.

seen as more of a personal pursuit. The Bodhisattva Path is known in Sanskrit as

Mahayana, or the ‘Great Way’, offering a new approach to life and Buddhahood.

Over the first millennium it inspired a wave of art and architecture throughout Asia,

with the concept of the bodhisattva at their core.

In Buddhist art, bodhisattvas are usually shown wearing princely jewellery and robesof

Indian royalty. Their graceful beauty is intended to mirror an inner grace and

compassion.

These galleries were made possible by The Robert H. N. Ho Family FoundationIndian royalty. Their graceful beauty is intended to mirror an inner grace and

compassion.

withfurther support from the DCMS/Wolfson Museums and Galleries

Improvement Fund.」

【 ロバート H. N. ホー家族基金 仏教美術ギャラリー

(何鴻毅家族基金佛教藝術館)

このギャラリーは、仏教とその美術表現を探究するシリーズの一部です。展示は、近くの

17室・40室「密教の道と釈迦の生涯」、さらにクロムウェル・ロード入口近くの47室

「アジアにおける仏陀のイメージ」へと続きます。

17室・40室「密教の道と釈迦の生涯」、さらにクロムウェル・ロード入口近くの47室

「アジアにおける仏陀のイメージ」へと続きます。

菩薩の道:大いなる道

「菩薩」という言葉は、もともと仏陀が悟りを得る前の段階を指すものでした。しかし紀元前

1世紀以降、新しい教えが発展すると、この語はより深く広い意味を持つようになり、他者を

救済するために悟り(最高の精神的境地)を目指す存在を指すようになりました。菩薩は、

人々が苦しみから解放され、自ら悟りを得られるように助ける存在です。

1世紀以降、新しい教えが発展すると、この語はより深く広い意味を持つようになり、他者を

救済するために悟り(最高の精神的境地)を目指す存在を指すようになりました。菩薩は、

人々が苦しみから解放され、自ら悟りを得られるように助ける存在です。

このような「利他的な道」は、それ以前の「悟りを個人的追求と見る考え方」とは対照的です。

サンスクリット語で「大いなる道(Mahayana/大乗)」と呼ばれる菩薩の道は、新しい人生観と

成仏の道を提示しました。1千年紀を通じてアジア全域で美術と建築に大きな影響を与え、

その中心には常に「菩薩」の概念がありました。

サンスクリット語で「大いなる道(Mahayana/大乗)」と呼ばれる菩薩の道は、新しい人生観と

成仏の道を提示しました。1千年紀を通じてアジア全域で美術と建築に大きな影響を与え、

その中心には常に「菩薩」の概念がありました。

仏教美術において菩薩は、しばしばインドの王侯風の装飾や衣装を身につけて表されます。

その優雅な美しさは、内なる慈悲と品位を映し出すものとされています。

このギャラリーはロバート H. N. ホー家族基金の協力により実現し、さらにその優雅な美しさは、内なる慈悲と品位を映し出すものとされています。

DCMS/ウォルフソン美術館・ギャラリー改良基金の支援を受けています。】

The Blavatnik Hall からロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館

(Victoria and Albert Museum, V&A) の外観を再び。

・左側の建物

赤レンガと白い石を組み合わせたヴィクトリア朝様式のファサード。ドーム型の塔屋が目立ちます。

・中央の広い階段

近年整備された現代的なエントランスアプローチ(Exhibition Road Entrance)。

滑らかなステンレスの手すりが特徴的です。

滑らかなステンレスの手すりが特徴的です。

・右側の建物

古典主義的な正面玄関で、三角破風(ペディメント)と円柱が並ぶ造り。

・屋上の旗

レインボー・プライド旗(LGBTQ+プライド旗)。6色版(上から赤・橙・黄・緑・青・紫)。

V&AではPride Month(主に6月)や関連イベントの期間に、連帯と包摂の意思表示として

掲揚されることがよくあるようだ。

V&AではPride Month(主に6月)や関連イベントの期間に、連帯と包摂の意思表示として

掲揚されることがよくあるようだ。

現在地は ■

Exhibition Road Entrance(エキシビション・ロード入口)側の中庭=Sackler Courtyard。

グラウンドフロア(Floor 0) への案内表示。

正面の階段を上がった先に

「Medieval & Renaissance Galleries(中世・ルネサンス ギャラリー)」があることを示していた。

「Medieval & Renaissance Galleries(中世・ルネサンス ギャラリー)」があることを示していた。

サインポールには「0」と階層マップが描かれており、各階の展示ゾーンを俯瞰できるように

なっていた。

なっていた。

正面のガラス扉の上に「 BRITAIN (1500–1760) 」と表示されていた。

これは ブリテン・ギャラリー(英国 1500–1760) の入口

。

この展示室は、チューダー朝からジョージ王朝初期にかけてのイギリス美術・工芸

を扱っており、

家具、インテリア、銀器、陶磁器、肖像画などを通して「大英帝国形成前夜」の文化を紹介する

エリア。

家具、インテリア、銀器、陶磁器、肖像画などを通して「大英帝国形成前夜」の文化を紹介する

エリア。

背後に金色の装飾(おそらくバロック様式の室内装飾や家具の一部)が見えていた。

・チューダー朝 (Henry VIII 以降) 宮廷文化の影響下での家具・室内装飾。ルネサンス様式の導入。

・ステュアート朝 (17世紀) 王政復古期の豪華なバロック様式や、銀器・タペストリー。

・18世紀(ジョージ王朝初期) ロココ風の室内装飾や社交文化。

家具デザイナー(ウィリアム・ケント など)の作品も含まれます。

・チューダー朝 (Henry VIII 以降) 宮廷文化の影響下での家具・室内装飾。ルネサンス様式の導入。

・ステュアート朝 (17世紀) 王政復古期の豪華なバロック様式や、銀器・タペストリー。

・18世紀(ジョージ王朝初期) ロココ風の室内装飾や社交文化。

家具デザイナー(ウィリアム・ケント など)の作品も含まれます。

「 Britain 1500–1760 ギャラリー 」の内部。

18世紀の華麗なインテリア復元室。

・金色に輝く非常に華麗な ロココ様式の鏡(giltwood mirror) 。

・繊細な曲線装飾(スクロール)、貝殻モチーフ、葉飾り、頂部の立体的な装飾などが見られ、

18世紀中葉のイギリス・ロココ家具の典型的なデザイン。

18世紀中葉のイギリス・ロココ家具の典型的なデザイン。

ネットから。

この鏡は 1750–1760年頃のロンドン製ロココ様式金箔鏡 で、シノワズリの影響を強く受けて

います。もともと 北ヨークシャーの邸宅「Hinalaby Hall」 のために作られたもので、

空想的な東洋モチーフとロココの曲線装飾を融合させた典型的な作例 と。

「 14 MIRROR

1750–1760

Chinese motifs were fashionable in Britain during the 1750s, when the Rococo

stylewas at its peak. Craftsmen frequently combined Rococo scrollwork with fanciful

stylewas at its peak. Craftsmen frequently combined Rococo scrollwork with fanciful

Chinese figures, birds and animals.

Carved and gilded wood

Made for Hinalaby Hall, North Yorkshire

Probably made in London

Bequeathed by the late C.E. Wilson Todd

Museum no. W.73-1939」【 14 鏡

1750–1760

中国趣味のモチーフは、ロココ様式が最盛期を迎えた1750年代のイギリスで流行しました。

職人たちはしばしば、ロココ様式の渦巻き装飾と、空想的な中国風の人物・鳥・動物の意匠を

組み合わせました。

中国趣味のモチーフは、ロココ様式が最盛期を迎えた1750年代のイギリスで流行しました。

職人たちはしばしば、ロココ様式の渦巻き装飾と、空想的な中国風の人物・鳥・動物の意匠を

組み合わせました。

材質:彫刻および金箔を施した木製

制作地:ノース・ヨークシャー州 Hinalaby Hall のために製作

おそらく ロンドン製作

由来:C.E. Wilson Todd 氏の遺贈

博物館番号:W.73-1939】

「 STYLES

Chinoiserie

1745–1760

Chinoiserie was a form of decoration fashionable between 1745 and 1760.

Designers were inspired by the exotic imports and fantasies of the ‘East’,

porcelain and lacquer that had been imported to Europe from East Asia since

the early 16th century.

These imports, many of which were produced specifically for Europeans,

stimulated Rococo designers to imitate and adapt oriental motifs and ornaments

for a wide variety of objects. They did not distinguish between what was Chinese,

Japanese or Indian, but combined motifs such as figures in Japanese dress, stylised

pavilions, birds and flowers to create an exotic fantasy world.

Chinoiserie appealed particularly to women. It added a new dimension to British interiors,

with a lighter and more colourful approach to decoration and design.」

with a lighter and more colourful approach to decoration and design.」

【 スタイル

シノワズリ 1745–1760

シノワズリは、1745年から1760年の間に流行した装飾様式でした。

デザイナーたちは「東洋」の異国的な輸入品や幻想世界に触発されました。磁器や漆器といった

東アジアから16世紀初頭以来ヨーロッパへ輸入されていた品々がその源でした。

東アジアから16世紀初頭以来ヨーロッパへ輸入されていた品々がその源でした。

これらの輸入品の多くはヨーロッパ人向けに特別に生産されたもので、ロココのデザイナーたちは

それを模倣・翻案し、さまざまな対象物に東洋風のモチーフや装飾を取り入れました。彼らは

中国・日本・インドの要素を区別することなく、日本風の衣装を着た人物、様式化された楼閣、

鳥や花といったモチーフを組み合わせ、異国的な幻想世界を作り出したのです。

シノワズリは特に女性に人気がありました。それは英国のインテリアに新しい次元をもたらし、それを模倣・翻案し、さまざまな対象物に東洋風のモチーフや装飾を取り入れました。彼らは

中国・日本・インドの要素を区別することなく、日本風の衣装を着た人物、様式化された楼閣、

鳥や花といったモチーフを組み合わせ、異国的な幻想世界を作り出したのです。

より軽やかで色彩豊かな装飾とデザインのアプローチを与えました。】

華麗な「室内装飾復元展示」への入口。

入口の装飾

・扉の上部は金箔で華やかに装飾されたロココ様式のアーチ。

・両脇には花綱(ガーランド)、中央には壺(花瓶)のモチーフ、さらに左右にプットー

(天使の子供像)が飾られています。

(天使の子供像)が飾られています。

・中央のメダリオンには人物の胸像風レリーフがはめ込まれており、まさに18世紀ヨーロッパ

貴族邸宅の「華麗な装飾玄関口」を再現しています。

貴族邸宅の「華麗な装飾玄関口」を再現しています。

・奥の部屋

見えるのは 18世紀の邸宅インテリアを移設・復元した部屋。

壁一面に金箔装飾のレリーフ(アラベスク文様、花綱モチーフなど)が施され、ロココ的な

優雅さを示していた。

優雅さを示していた。

シャンデリア風の燭台照明が設置され、当時の宮殿・邸宅の雰囲気をそのまま体感できる空間。

「Britain 1500–1760」ギャラリー内に再現された18世紀の豪華な部屋(Period Room)。

V&Aへの移設

ノーフォーク・ハウス自体は 1938年に解体されたが、この音楽室の内装は保存され、1942年に

V&Aに移設展示された。

V&Aに移設展示された。

現在では 18世紀ロンドンのロココ室内装飾を代表する空間として、来館者が実際に

「当時の邸宅に入った感覚」を味わえるようになっている。

「当時の邸宅に入った感覚」を味わえるようになっている。

時代背景

・1750年前後、ロココ様式(Rococo)がイギリス上流階級の邸宅で流行した時代のインテリア。

・実際の邸宅から移設された「サロン(応接間)」や「ダイニングルーム」である可能性が高い。

装飾様式

・壁や天井は白地に金箔装飾(gilt stucco)で埋め尽くされ、ロココ特有の軽やかで

優雅な曲線模様。

優雅な曲線模様。

・鏡(オーバーマントル・ミラー) が暖炉の上に配置され、光を反射させて部屋全体を

広く明るく見せる工夫。

広く明るく見せる工夫。

・壁には燭台(シャンデリア型ウォールライト)が取り付けられ、蝋燭の光で金箔が

きらめくよう設計されている。

きらめくよう設計されている。

「ノーフォーク・ハウスの音楽室 (Norfolk House Music Room, 1750年代) の一部、

暖炉とオーバーマントル・ミラー周辺を正面から。

・暖炉 (fireplace)

・大理石製で、比較的シンプルな形状。

・暖炉の中には装飾用の壺が置かれていた。

・実際には暖炉の上部が視覚的な焦点となるように設計されており、炎そのものよりも

「鏡と装飾の反射効果」を楽しむ空間。

「鏡と装飾の反射効果」を楽しむ空間。

・オーバーマントル・ミラー (Overmantel mirror)

・暖炉上に据えられた大きな鏡。

・金箔のスクロール装飾(渦巻模様)、葉飾り、中央には羽ばたく鳥をあしらった

モチーフが。

モチーフが。

・部屋の光(燭台や窓からの自然光)を反射して、幻想的で広がりのある空間を演出。

・燭台 (wall sconces)

・鏡の両脇に取り付けられたキャンドル用ブラケット。

・燭台の炎が鏡に映り込み、室内の輝きを倍加させる仕掛け。

・壁面装飾 (stucco & giltwork)

・白地に金箔で植物文様が配置され、左右対称のデザイン。

・フランス・ロココの影響を色濃く受けているが、イギリスらしくやや重厚さを保っていた。

ギャラリーに再現展示されている有名な

「 ノーフォーク・ハウスの音楽室 (The Norfolk House Music Room) 」。

デザインの特徴

・ロココ様式(Rococo Style) の典型例。

・白地に金箔のスタッコ装飾。

・壁と天井全面に施された優雅な曲線と花綱文様。

・大きな鏡(pier glasses)が光を反射し、部屋をより広く、豪華に演出。

・グリーンのドレープカーテン

・金と白の華やかな装飾に深緑の布を合わせ、上品でコントラストの効いた色彩感覚を示す。

「ノーフォーク・ハウス音楽室 (Norfolk House Music Room)」のカーテン について説明

「 The Curtains

「ノーフォーク・ハウス音楽室 (Norfolk House Music Room)」のカーテン について説明

「 The Curtains

These reproduction curtains have been made in greendamask, as listed in the 1750

sinventory. The silk waswoven on hand-looms in a large stylised floral design

that wasused widely in the 1750s. They have been madeas 18th-century curtains would

have been with only a very slight fullness across the width. The silk fringesand tassels

have been based on 18th-century examples,and the curtains are lined in a lightweight woolcalledtammy, that was often mentioned as a curtain lining in 18th-century

inventories.The pulley bands from which the curtains hang are also made to an authentic patternwith pulley wheels of turned hardwood over which the silk cords run to allow

thecurtains to be drawn up. The brass cloak pins on which the curtain ends are wound

arebased on detail from a painting dated 1761, by Francis Cotes of his fellow artist,

Paul Sandby, from the collections of Tate Britain.

sinventory. The silk waswoven on hand-looms in a large stylised floral design

that wasused widely in the 1750s. They have been madeas 18th-century curtains would

have been with only a very slight fullness across the width. The silk fringesand tassels

have been based on 18th-century examples,and the curtains are lined in a lightweight woolcalledtammy, that was often mentioned as a curtain lining in 18th-century

inventories.The pulley bands from which the curtains hang are also made to an authentic patternwith pulley wheels of turned hardwood over which the silk cords run to allow

thecurtains to be drawn up. The brass cloak pins on which the curtain ends are wound

arebased on detail from a painting dated 1761, by Francis Cotes of his fellow artist,

Paul Sandby, from the collections of Tate Britain.

The reinstallation and restoration of the Norfolk House Music Room were generously

supported by The Friends of the V&A.」

「 カーテン

supported by The Friends of the V&A.」

この復元カーテンは、1750年代の目録に記載されている通り、緑のダマスク織で作られています。

絹は手織り機で織られたもので、1750年代に広く使われた大きな様式化された花模様の

デザインです。

絹は手織り機で織られたもので、1750年代に広く使われた大きな様式化された花模様の

デザインです。

18世紀のカーテンがそうであったように、幅全体にほんのわずかなゆとりだけを持たせて

仕立てられています。絹の房飾りやタッセルも18世紀の実例に基づいて作られています。

カーテンの裏地には「タミー (tammy)」と呼ばれる軽量のウール地が使われており、

18世紀の目録でもしばしばカーテンの裏地として記録されています。

仕立てられています。絹の房飾りやタッセルも18世紀の実例に基づいて作られています。

カーテンの裏地には「タミー (tammy)」と呼ばれる軽量のウール地が使われており、

18世紀の目録でもしばしばカーテンの裏地として記録されています。

カーテンを吊るしている滑車用のバンドも本格的な様式に基づき、堅木を挽いて作られた

滑車の輪に絹のコードを通して、カーテンを引き上げられるようになっています。

カーテン端を巻き付けている真鍮製のフックは、1761年にフランシス・コーツが同僚の

画家ポール・サンドビーを描いた絵画の細部をもとにしています(テート・ブリテン蔵)。

滑車の輪に絹のコードを通して、カーテンを引き上げられるようになっています。

カーテン端を巻き付けている真鍮製のフックは、1761年にフランシス・コーツが同僚の

画家ポール・サンドビーを描いた絵画の細部をもとにしています(テート・ブリテン蔵)。

ノーフォーク・ハウス音楽室の再設置と修復は、V&A友の会(The Friends of the V&A)の

寛大な支援によって行われました。」

寛大な支援によって行われました。」

大きな鏡(pier glasses) に近づいて。

天井にも金彩レリーフが施され、視線を上へと導く。

・武具のトロフィー(Trophée d’armes)

・中央:盾(メデューサの頭部が装飾されているように見えます)

・周囲:槍、矢筒、兜、旗など軍事的シンボル

・下部:人体の胸郭(筋肉を表現した甲冑または古代彫刻を模した

「解剖学的なトルソ」モチーフ)

「解剖学的なトルソ」モチーフ)

・装飾のスタイル

・これは18世紀ロココ~新古典主義に見られる「古代的武具を束ねた装飾

(武勲を讃える象徴)」です。

(武勲を讃える象徴)」です。

・「Trophée d’armes(武勲のトロフィー)」と呼ばれ、勝利・勇気・高貴な精神を示す意匠。

・当時の貴族邸宅では、家の権威・勇敢さ・教養を象徴するモチーフとして壁や天井に

用いられました。

用いられました。

「Taking Tea」展示コーナー の一部。

1.中央のガラスケース(棚)

・上段:ティーポット

・紫砂壺(中国・宜興窯の赤褐色の急須)や磁器製のティーポット。

・中国輸入品と、それを模倣したイギリス製(チェルシー、ウォルサム、ウースター窯など)

の作品が並んでいた。

の作品が並んでいた。

・中段:ティーキャディ(茶葉入れ)

・金属製・磁器製の小型容器。茶葉は非常に高価だったため、施錠できるティーキャディに

保管された。

保管された。

・金彩が施された豪華なものは、所有者の富を象徴。

・下段:銀器・陶器類

・銀製のキャディや茶匙、磁器製の小物。

・イギリス製のシノワズリ装飾も見られます。

2.下方のテーブル上のセット

・赤地に金彩と人物文様が描かれたティーカップとソーサーのセット。

・これは中国景徳鎮窯の輸出磁器(famille rose, 粉彩)や、それを模倣したイギリスの陶器

であろう。

であろう。

・テーブルごと展示され、実際の「ティータイム」の場面を連想させる構成。

3.左右の絵画

・左側の肖像画:女性がティーカップを手にしており、「お茶を飲む習慣」が上流階級の

嗜みであったことを表現。

嗜みであったことを表現。

・右側のグループ肖像画:家族や仲間でのティータイム風景を描いたもの。

「 ティーサービス(茶器セット) 」についての解説パネル

「This showy tea service was produced by the Chelsea porcelain factory in London

between 1750 and 1759.

Additional pieces were made to allow the same service to be used for the serving of

coffee. Tea tables were often highly decorative, and this one shows bas-relief

coffee. Tea tables were often highly decorative, and this one shows bas-relief

decoration that was the speciality of a German-born cabinet-maker, Frederick Hintz.」

【この華やかなティーサービスは、1750年から1759年の間にロンドンの チェルシー磁器 工場で

製作されました。

追加の部品も作られており、同じセットをコーヒーの供給にも使用できるようになっていました。

ティーテーブルはしばしば非常に装飾的であり、この展示のものは、ドイツ生まれの家具職人フレデリック・ヒンツ (Frederick Hintz) が得意とした浅浮彫装飾を示しています。】

・チェルシー窯 (Chelsea porcelain factory)

・1740年代にロンドンで創設された英国初期の磁器工房のひとつ。

・フランスのセーヴルやドイツのマイセンに倣い、豪華で色彩豊かな磁器を製作。

・王侯貴族や富裕層の間で大変人気があり、ティーセットやフィギュリンで知られている。

・フレデリック・ヒンツ (Frederick Hintz)

・ドイツ生まれでイギリスに渡った家具職人。

・浅浮彫(bas-relief)の装飾技術を得意とし、18世紀ロンドンで活躍。

・特に茶器と組み合わされる「装飾的ティーテーブル」の制作で有名。

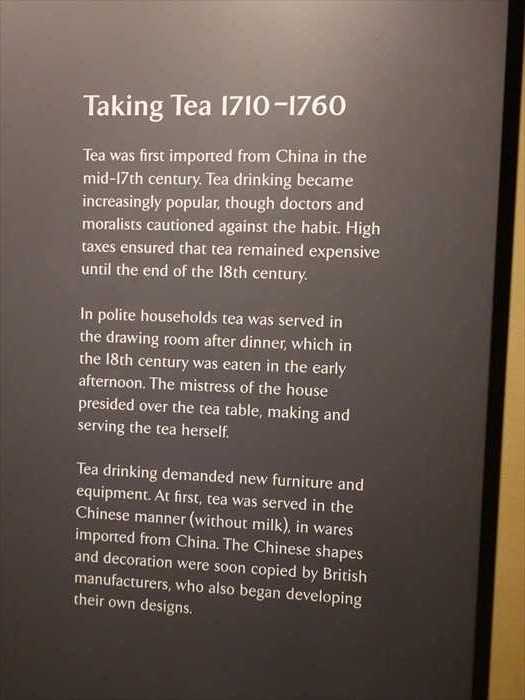

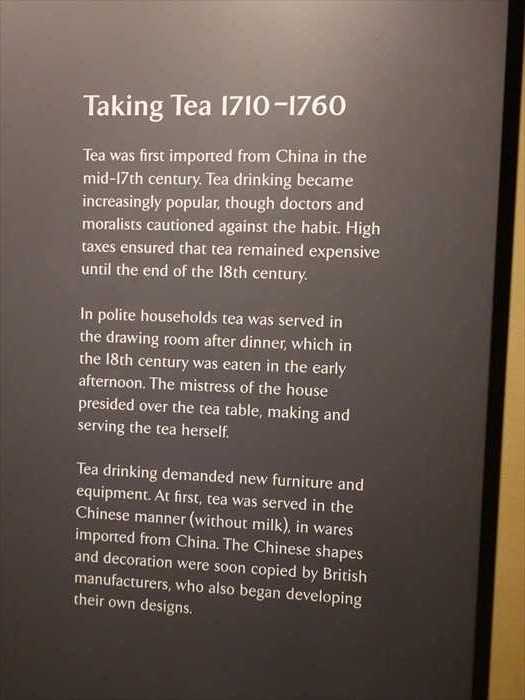

「 Taking Tea 1710–1760

Tea was first imported from China in the mid-17th century. Tea drinking became

increasingly popular, though doctors and moralists cautioned against the habit.High

taxes ensured that tea remained expensive until the end of the 18th century.

taxes ensured that tea remained expensive until the end of the 18th century.

In polite households tea was served in the drawing room after dinner; which in

the 18th century was eaten in the early afternoon. The mistress of the house

presided over the tea table, making and serving the tea herself.

Tea drinking demanded new furniture and equipment. At first, tea was served in the

Chinese manner (without milk), in wares imported from China. The Chinese shapes and decoration were soon copied by British manufacturers, who also began developing

their own designs.」【 お茶を楽しむ習慣 1710–1760

茶は17世紀半ばに初めて中国から輸入されました。茶を飲む習慣はますます人気を

博しましたが、医師や道徳家たちはその習慣に警告を発しました。高額な税金のため、

18世紀末まで茶は依然として高価なままでした。

博しましたが、医師や道徳家たちはその習慣に警告を発しました。高額な税金のため、

18世紀末まで茶は依然として高価なままでした。

上流家庭では、18世紀には昼過ぎにとる食事(ディナー)の後、応接室でお茶が供されました。

家の女主人がティーテーブルの主宰を務め、自らお茶を淹れ、客に振る舞いました。

お茶を飲むことは新しい家具や器具を必要としました。最初は中国風(ミルクなし)で、家の女主人がティーテーブルの主宰を務め、自らお茶を淹れ、客に振る舞いました。

中国から輸入された器で供されました。これらの中国風の器形や装飾はすぐにイギリスの

製造業者によって模倣され、さらに独自のデザイン開発も進められるようになりました。】

「Britain 1500–1760」ギャラリー内の ファッション展示 の一角。

1.左のドレス(実物展示)

・18世紀半ばの女性用「ローブ・ア・ラ・フランセーズ (Robe à la Française)」。

・背中に「ワトー・プリーツ」と呼ばれるひだが流れるのが特徴で、豪華なブロケード

(絹織物)に花模様が織り込まれていた。

(絹織物)に花模様が織り込まれていた。

・上流階級女性の社交場(舞踏会やサロン)で着用された。

2.右の肖像画

・同時代の女性が、ドレスを着て描かれた肖像画。

・広がったスカート(パニエ=脇に骨組みを入れて横幅を出す下着構造)が特徴的。

・実際のドレスと絵画を並置することで、「美術作品に描かれたファッションと実物」を

直接比較できる展示になっていた。

直接比較できる展示になっていた。

3.右下の靴

・18世紀の女性用シルクシューズ。

・ヒールが低めで、織物や刺繍が施され、ドレスとコーディネートされた豪華な履物。

ギャラリー内に展示されている 18世紀のシルク織物サンプル のコーナー。

・ガラスケースの中には、大判の布(ブロケードやダマスクなどの絹織物) が

複数掛けられていた。

複数掛けられていた。

・多くは 花模様(花綱・花束・自然主義的な植物) をテーマとしたデザインで、ロココ様式の

色彩感覚を反映。

色彩感覚を反映。

・背景色はクリーム、淡青、金、ピンクなどで、鮮やかな彩色糸を使った織りが特徴。

・これらの布は、18世紀の ドレス(ローブ・ア・ラ・フランセーズなど)や男性用ジャケット

(ジャストコール) に仕立てられる前段階の「織物サンプル」として展示されていた。

(ジャストコール) に仕立てられる前段階の「織物サンプル」として展示されていた。

ピンボケであったが、見出し部分から 「 Anna Maria Garthwaite 」 に関する解説パネル。

ヴィクトリア&アルバート博物館 (V&A, London) の館内にある フロア案内サイン の一部で、

数字 「2」 が示すのは 2階(Floor 2) の展示エリア 。

V&Aの2階(Gallery Level 2)には、主に以下のような展示があるのだ と。

・British Galleries (1600–1900 の一部)

– イギリスの家具、インテリア、装飾美術

・Theatre & Performance

– 舞台芸術・衣装デザイン

・Ceramics

– 世界の陶磁器コレクション(特にヨーロッパ陶磁器)

・Furniture, Textiles and Fashion

– 家具やテキスタイルの展示

・Architecture

– 建築模型・図面

「 Design 1900–Now(デザイン 1900年~現代) 」 ギャラリーの入口。

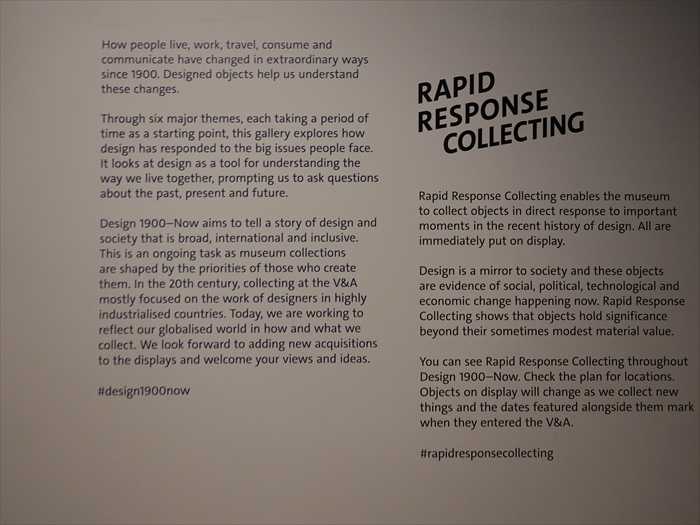

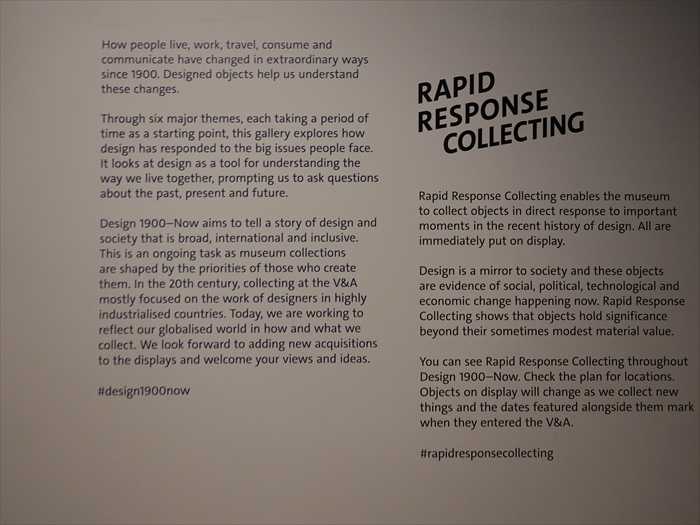

「Design 1900–Now」ギャラリー の入口近くにある解説パネル。

特に 「 Rapid Response Collecting(ラピッド・レスポンス・コレクティング) 」 という

仕組みについて説明。

「 Design 1900–Now

How people live, work, travel, consume and communicate have changed inextraordinary

ways since 1900. Designed objects help us understand these changes.

ways since 1900. Designed objects help us understand these changes.

Through six major themes, each taking a period of time as a starting point, thisgallery

explores how design has responded to the big issues people face. It looksat design as

a tool for understanding the way we live together,

【 デザイン 1900–現在

「 RAPID RESPONSE COLLECTING

【ラピッド・レスポンス・コレクティング「ラピッド・レスポンス・コレクティング」は、

近年のデザイン史における重要な瞬間に直接対応して、オブジェクトを収集する仕組みです。

収集された品はすぐに展示されます。デザインは社会の鏡であり、これらのオブジェクトは

現在進行中の社会的・政治的・技術的・経済的変化の証拠です。ラピッド・レスポンス・

コレクティングは、物が必ずしも素材的価値に比例せず、より大きな意味を持つことを

示しています。この取り組みは「デザイン 1900–現在」の展示全体で見ることができます。

館内マップで展示場所を確認してください。展示品は新しい収蔵品が加わるたびに入れ替わり、

ラベルに記された日付は、それらがV&Aに収蔵された時点を示しています。

#rapidresponsecollecting】

explores how design has responded to the big issues people face. It looksat design as

a tool for understanding the way we live together,

Design 1900–Now aims to tell a story of design and society that is broad, international

and inclusive. This is an ongoing task as museum collections are shaped by thepriorities

of those who create them. In the 20th century, collecting at the V&A mostlyfocused on

the work of designers in highly industrialised countries. Today, we areworking to reflect

our globalised world in how and what we collect. We look forwardto adding new

acquisitions to the displays and welcome your views and ideas.

#design1900now」and inclusive. This is an ongoing task as museum collections are shaped by thepriorities

of those who create them. In the 20th century, collecting at the V&A mostlyfocused on

the work of designers in highly industrialised countries. Today, we areworking to reflect

our globalised world in how and what we collect. We look forwardto adding new

acquisitions to the displays and welcome your views and ideas.

【 デザイン 1900–現在

人々の暮らし方、働き方、移動、消費、そしてコミュニケーションの方法は、1900年以来、

驚くほど大きな変化を遂げてきました。デザインされたオブジェクトは、こうした変化を

理解する手助けとなります。

驚くほど大きな変化を遂げてきました。デザインされたオブジェクトは、こうした変化を

理解する手助けとなります。

このギャラリーは6つの主要テーマを設け、それぞれの時代を起点に、デザインが人々の

直面する大きな課題にどのように応えてきたかを探ります。デザインを「私たちの共同生活を

理解するための道具」として捉え、過去・現在・未来についての問いを投げかけます。

直面する大きな課題にどのように応えてきたかを探ります。デザインを「私たちの共同生活を

理解するための道具」として捉え、過去・現在・未来についての問いを投げかけます。

「デザイン 1900–現在」は、幅広く、国際的で、包括的なデザインと社会の物語を語ることを

目指しています。博物館のコレクションは、その創設者たちの優先事項によって形作られるため、

これは継続的な取り組みです。20世紀においてV&Aの収集は主に工業化の進んだ国々の

デザイナー作品に焦点を当てていましたが、今日では「グローバル化した世界」を反映する

ように収集対象を広げています。今後も新しい収蔵品を展示に加えていくことを楽しみに

しており、来館者の意見やアイデアも歓迎します。

#design1900now】 目指しています。博物館のコレクションは、その創設者たちの優先事項によって形作られるため、

これは継続的な取り組みです。20世紀においてV&Aの収集は主に工業化の進んだ国々の

デザイナー作品に焦点を当てていましたが、今日では「グローバル化した世界」を反映する

ように収集対象を広げています。今後も新しい収蔵品を展示に加えていくことを楽しみに

しており、来館者の意見やアイデアも歓迎します。

「 RAPID RESPONSE COLLECTING

Rapid Response Collecting enables the museum to collect objects in direct responseto

important moments in the recent history of design. All are immediately put on display.

important moments in the recent history of design. All are immediately put on display.

Design is a mirror to society and these objects are evidence of social, political,

technological and economic change happening now. Rapid Response Collecting shows

that objects hold significance beyond their sometimes modest material value.

technological and economic change happening now. Rapid Response Collecting shows

that objects hold significance beyond their sometimes modest material value.

You can see Rapid Response Collecting throughout Design 1900–Now. Check the plan for locations. Objects on display will change as we collect new things and the dates featured alongside them mark when they entered the V&A.

#rapidresponsecollecting」 【ラピッド・レスポンス・コレクティング「ラピッド・レスポンス・コレクティング」は、

近年のデザイン史における重要な瞬間に直接対応して、オブジェクトを収集する仕組みです。

収集された品はすぐに展示されます。デザインは社会の鏡であり、これらのオブジェクトは

現在進行中の社会的・政治的・技術的・経済的変化の証拠です。ラピッド・レスポンス・

コレクティングは、物が必ずしも素材的価値に比例せず、より大きな意味を持つことを

示しています。この取り組みは「デザイン 1900–現在」の展示全体で見ることができます。

館内マップで展示場所を確認してください。展示品は新しい収蔵品が加わるたびに入れ替わり、

ラベルに記された日付は、それらがV&Aに収蔵された時点を示しています。

#rapidresponsecollecting】

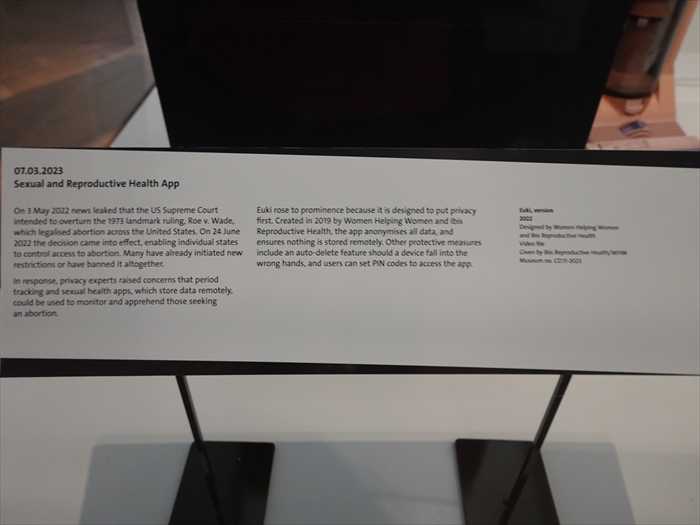

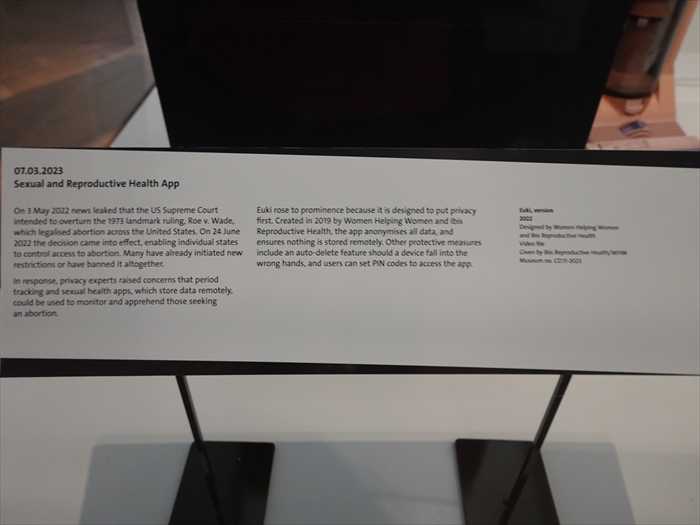

Rapid Response Collecting 」展示で、 日付 07.03.2023 と記された展示品。

展示対象:

「Sexual and Reproductive Health App(性と生殖に関する健康アプリ)」

展示日付:

2023年3月7日

展示物:

・スマートフォンとタブレットに表示されたアプリ画面

・アイコンは避妊・妊娠・健康に関連するイラストを示していたこの展示は

「 デジタル時代の性と生殖の健康に関する新しいデザイン 」 を例として取り上げ、デザインが

社会課題や日常生活の変化にどう関与しているかを示すもの。

「 デジタル時代の性と生殖の健康に関する新しいデザイン 」 を例として取り上げ、デザインが

社会課題や日常生活の変化にどう関与しているかを示すもの。

「 07.03.2023

Sexual and Reproductive Health App

On 3 May 2022 news leaked that the US Supreme Court intended to overturnthe

1973 landmark ruling, Roe v. Wade, which legalised abortion across the United States.

On 24 June 2022 the decision came into effect, leaving individual statesto restrict

access to abortion. Many have already initiated new restrictions or have banned it

altogether.

1973 landmark ruling, Roe v. Wade, which legalised abortion across the United States.

On 24 June 2022 the decision came into effect, leaving individual statesto restrict

access to abortion. Many have already initiated new restrictions or have banned it

altogether.

In response, privacy experts raised concerns that period tracking and sexual health apps, which store data remotely, could be used to monitor and apprehend those seeking an abortion.

Euki rose to prominence because it is designed to put privacy first. Created in 2019by Women Helping Women and Reproductive Health, the app anonymises all data, and ensures nothing is stored remotely. Other protective measures include an auto-delete feature should a device fall into the wrong hands, and users can set PIN codes to access the app.

Euki, version 2

2019

Created by Women Help Women: Helping Women and Reproductive Health

Designed by the NGO Women Help Women

Museum no. CD.27:1 to 3-2023」【 07.03.2023

性と生殖の健康アプリ

2022年5月3日、アメリカ合衆国最高裁判所が1973年の画期的判決「ロー対ウェイド事件

(Roe v. Wade)」を覆す意向であるというニュースが流れました。この判決は全米で

人工妊娠中絶を合法化したものでした。2022年6月24日、その決定が正式に発効し、

中絶の可否は各州に委ねられました。すでに多くの州が新しい規制を導入したり、

全面的に禁止したりしています。

(Roe v. Wade)」を覆す意向であるというニュースが流れました。この判決は全米で

人工妊娠中絶を合法化したものでした。2022年6月24日、その決定が正式に発効し、

中絶の可否は各州に委ねられました。すでに多くの州が新しい規制を導入したり、

全面的に禁止したりしています。

これを受けて、プライバシー専門家たちは、生理周期や性の健康を記録するアプリが

リモートでデータを保存することにより、中絶を求める人々を監視・摘発するために

利用されかねないという懸念を示しました。

そこで注目を集めたのが 「 Euki

」 です。このアプリはプライバシーを最優先に設計されてリモートでデータを保存することにより、中絶を求める人々を監視・摘発するために

利用されかねないという懸念を示しました。

います。2019年に Women Help Women(女性を助ける女性たち) というNGOによって

開発され、すべてのデータを匿名化し、リモートに保存されないようにしています。

その他の保護機能として、デバイスが他人の手に渡った場合に自動削除される仕組みや、

ユーザーがPINコードを設定してアクセスを制御する機能なども備えています。】

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.