PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【時間が出来れば、… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海外旅行

【

海外旅行 ブログリスト

】👈リンク

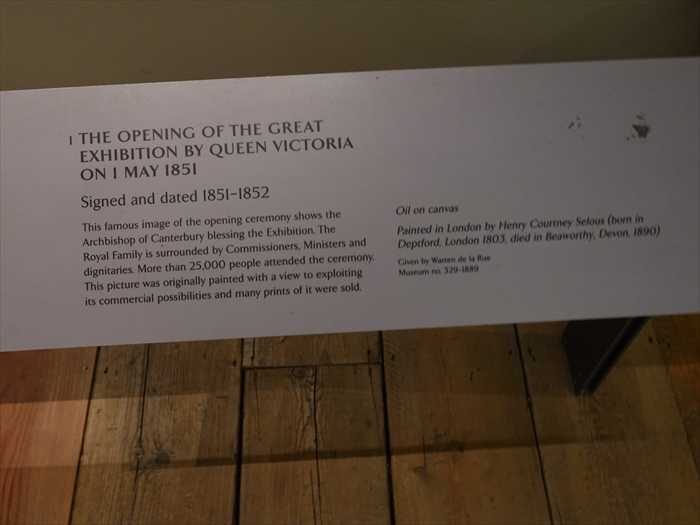

この絵画は 「 The Opening of the Great Exhibition by Queen Victoria on 1 May 1851

(1851年5月1日、ヴィクトリア女王による万国博覧会開会式) 」。

この絵画は 「 The Opening of the Great Exhibition by Queen Victoria on 1 May 1851

(1851年5月1日、ヴィクトリア女王による万国博覧会開会式) 」。

・ 画家:Henry Courtney Selous(ヘンリー・コートニー・セロウス, 1803–1890)

・制作年: 1851–1852年(署名・日付あり

・制作年: 1851–1852年(署名・日付あり

・素材:

・所蔵: V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)

・展示場所: 1851年の グレート・エキシビション関連コーナー(イギリスの19世紀デザイン・

産業展示を扱うギャラリー)

中央をズームして。

ロンドン・ハイドパークの水晶宮(Crystal Palace) で行われた

「第1回ロンドン万国博覧会(Great Exhibition)」の開会式を描いている と。

ヴィクトリア女王とアルバート公、そして王室一家 が描かれている。

【ピーター・ヴォルコスは、戦後アメリカ陶芸における重要人物であり、陶芸を抽象彫刻の

一形態として位置づける上で決定的な役割を果たしました。

4階 Ceramics Galleries(Room 137–146) のうち、特に 英国やヨーロッパの陶磁器展示室 。

「 Making Ceramics

・所蔵: V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)

・展示場所: 1851年の グレート・エキシビション関連コーナー(イギリスの19世紀デザイン・

産業展示を扱うギャラリー)

中央をズームして。

ロンドン・ハイドパークの水晶宮(Crystal Palace) で行われた

「第1回ロンドン万国博覧会(Great Exhibition)」の開会式を描いている と。

ヴィクトリア女王とアルバート公、そして王室一家 が描かれている。

左から順に:

1.ヴィクトリア王女

(Princess Victoria, 1840–1901)

・後のドイツ皇后、ヴィルヘルム2世の母。白いドレスを着た少女として描かれています。

2.アルバート・エドワード王子

(Prince Albert Edward, 1841–1910)

・スコットランド風の衣装を着ている少年。後の エドワード7世。

3.ヴィクトリア女王

(Queen Victoria, 1819–1901)

・中央の華やかなピンクのドレスを着た女性。王冠を戴いています。

4.アルバート公(

Prince Albert, 1819–1861)

・女王の右隣、赤い軍服に青いサッシュをかけた男性。

その背後にいるのは王女たちで、例えば:

・アリス王女(Princess Alice, 1843–1878)

・ヘレナ王女(Princess Helena, 1846–1923)

・ルイーズ王女(Princess Louise, 1848–1939)

・アルフレッド王子(Prince Alfred, 1844–1900) など

絵には一家の多くの子どもたちが描かれていますが、画家は公式的・象徴的に配列しているため、

実際の幼少の姿や年齢とは少し異なる表現になっている とのこと。

左側をズームして。 女王の前方左手に集う要人・聖職者・貴顕 。

「 THE OPENING OF THE GREAT EXHIBITION BY QUEEN VICTORIA ON 1 MAY 1851

実際の幼少の姿や年齢とは少し異なる表現になっている とのこと。

左側をズームして。 女王の前方左手に集う要人・聖職者・貴顕 。

中央人物

・白い祭服にストールをつけて手を合わせている人物が

カンタベリー大主教 John Bird Sumner(1780–1862) 。

カンタベリー大主教 John Bird Sumner(1780–1862) 。

→ 実際の開会式でも彼が祝祷を行った と。

周囲の人物

この群像は、当日の式典に参加した 政府要人・宮廷高官・王族随員・軍人 を写実的に描いたもの。

・手前に並ぶ赤い軍服や勲章を帯びた人物は、王室の護衛や近衛将校。

・濃茶色の服装に白いストッキング姿の人物は、宮廷の儀礼官や政府委員(Commissioners)。

・後方には当日の観客席(ギャラリー)と、全体を見守る石膏像

(ギリシア彫刻風のアレゴリー像)が配置されている。

(ギリシア彫刻風のアレゴリー像)が配置されている。

「 THE OPENING OF THE GREAT EXHIBITION BY QUEEN VICTORIA ON 1 MAY 1851

Signed and dated 1851–1852

This famous image of the opening ceremony shows the Archbishop of Canterbury

blessing the Exhibition. The Royal Family is surrounded by Commissioners,

Ministers and dignitaries. More than 25,000 people attended the ceremony.

blessing the Exhibition. The Royal Family is surrounded by Commissioners,

Ministers and dignitaries. More than 25,000 people attended the ceremony.

This picture was originally painted with a view to exploiting its commercial possibilities

and many prints of it were sold.

and many prints of it were sold.

Oil on canvas

Painted in London by Henry Courtney Selous (born in Deptford, London 1803, died in

Beaworthy, Devon, 1890)

Beaworthy, Devon, 1890)

Given by Warren de la Rue

Museum no. 529-1880」

【 1851年5月1日、ヴィクトリア女王による大博覧会開会式

【 1851年5月1日、ヴィクトリア女王による大博覧会開会式

署名・日付:1851–1852年

この有名な開会式の絵には、 カンタベリー大主教が博覧会を祝福する場面

が描かれています。

王室一家は、委員や大臣、要人たちに囲まれています。

式典には 2万5,000人以上 が出席しました。

王室一家は、委員や大臣、要人たちに囲まれています。

式典には 2万5,000人以上 が出席しました。

この絵画は当初から 商業的な可能性を利用する目的 で描かれ、多くの版画が販売されました。

油彩・カンヴァス

制作:ロンドン、ヘンリー・コートニー・セロウス(1803年ロンドン・デプトフォード生まれ、 1890年デヴォン州ビーヴォーシー没)

寄贈者:ウォーレン・ド・ラ・ルー

所蔵番号:529-1880】

「グレート・エキシビション(1851年博覧会)」関連セクションに並んでいる

家具・装飾美術品 。

1851年ロンドンの「大博覧会」で出品された、技術と芸術の粋を集めた家具・装飾品が並ぶ。

19世紀絵画ギャラリー内の展示。

先程訪ねた 「Britain 1760–1900」ギャラリー(展示室123–125C) の入口。

・ タイトル:Bust of Queen Victoria(ヴィクトリア女王胸像)

「 3 BUST of Queen Victoria 1843

「グレート・エキシビション(1851年博覧会)」関連セクションに並んでいる

家具・装飾美術品 。

1851年ロンドンの「大博覧会」で出品された、技術と芸術の粋を集めた家具・装飾品が並ぶ。

・ゴシック・リヴァイヴァルの豪奢な椅子

・陶磁器の一対の巨大装飾壺 高さのある装飾的なペア・ヴェース(urns / vases)。

黄金色に輝き、人物画(恐らく古代神話や寓意的テーマ)を描いた陶器

こうした豪奢な装飾壺は、1851年の博覧会で各国が「技術力と美術性」を誇示するために

出品した典型的な展示品であると。

こうした豪奢な装飾壺は、1851年の博覧会で各国が「技術力と美術性」を誇示するために

出品した典型的な展示品であると。

19世紀絵画ギャラリー内の展示。

先程訪ねた 「Britain 1760–1900」ギャラリー(展示室123–125C) の入口。

・ タイトル:Bust of Queen Victoria(ヴィクトリア女王胸像)

・制作年:1843年

・作者:Johann Jacob Flatters(ヨハン・ヤコブ・フラッターズ, 1786–1845)

・ドイツ(Krefeld)生まれ

・ロンドンで制作

・1845年にパリで没

・素材:大理石(Marble)

「 3 BUST of Queen Victoria 1843

The youthful Queen Victoria is shown here as an idealised figure, in contrast with other,

more lifelike portraits of her. She is dressed in a version of classical robes and wears

a wreath of roses in place of the laurel wreath of a Roman hero or emperor.

more lifelike portraits of her. She is dressed in a version of classical robes and wears

a wreath of roses in place of the laurel wreath of a Roman hero or emperor.

Marble

Carved in London by Johann Jacob Flatters (born in Krefeld, Germany, 1786,

died in Paris, 1845)

died in Paris, 1845)

Museum no. A.36-1952」

【3 ヴィクトリア女王の胸像 1843年

【3 ヴィクトリア女王の胸像 1843年

ここでは若き日のヴィクトリア女王が理想化された姿として描かれています。これは、彼女の

より写実的な肖像画とは対照的です。女王は古典的なローブの一種を身にまとい、ローマの

英雄や皇帝が戴く月桂冠の代わりに、薔薇の花冠をかぶっています。

より写実的な肖像画とは対照的です。女王は古典的なローブの一種を身にまとい、ローマの

英雄や皇帝が戴く月桂冠の代わりに、薔薇の花冠をかぶっています。

材質:大理石

作者:ヨハン・ヤコブ・フラッターズ(1786年、ドイツ・クレーフェルト生まれ ―

1845年、パリ没)

1845年、パリ没)

ロンドンにて制作。

所蔵番号:A.36-1952】

この豪華な金色の卓上装飾は ヴィクトリア女王の即位50周年を記念する作品 であり、

聖ジョージと勝利の女神を表現した アルフレッド・ギルバートの作品。

写真はネットから。

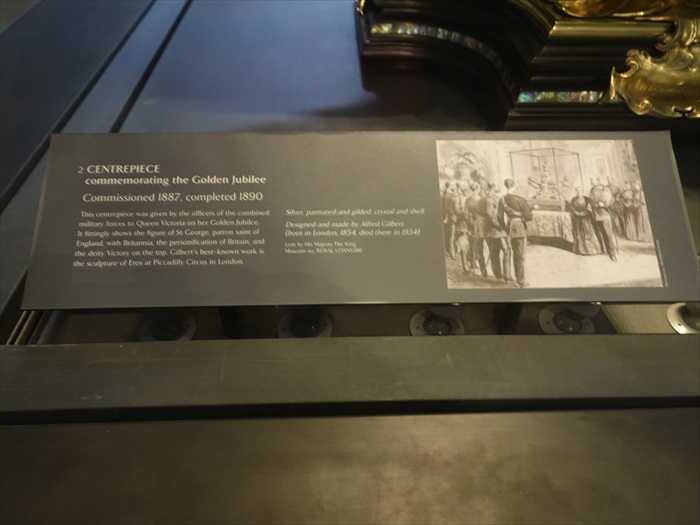

「 2 CENTREPIECE commemorating the Golden Jubilee

この豪華な金色の卓上装飾は ヴィクトリア女王の即位50周年を記念する作品 であり、

聖ジョージと勝利の女神を表現した アルフレッド・ギルバートの作品。

写真はネットから。

・中央:イングランドの守護聖人 聖ジョージ(St George) が竜を槍で突き刺す場面。

・頂部:翼を広げた 勝利の寓意像(Victory) が軽やかに立つ。

・土台:シェル(貝殻)のようにうねる形態で、流動的で躍動感のあるロココ的要素を持つ。

・土台:シェル(貝殻)のようにうねる形態で、流動的で躍動感のあるロココ的要素を持つ。

・全体構造:下部から上部へ向かって螺旋的に視線を導く「動的構成」。

豪奢でありながらも上昇感を強調している。

豪奢でありながらも上昇感を強調している。

「 2 CENTREPIECE commemorating the Golden Jubilee

Commissioned 1887, completed 1890

This centrepiece was given by the officers of the volunteer military forces to Queen

Victoria for her Golden Jubilee. It mainly shows the figure of St George, patron saint

of England, which, thrusting his spear, overcomes a dragon, and the allegory Victory

on the top. Gilbert’s boldest ornamental work is the sculpture of Eros at Piccadilly

Circus in London.

Victoria for her Golden Jubilee. It mainly shows the figure of St George, patron saint

of England, which, thrusting his spear, overcomes a dragon, and the allegory Victory

on the top. Gilbert’s boldest ornamental work is the sculpture of Eros at Piccadilly

Circus in London.

Silver, parcel-gilt and gilted, chased and shell-shaped and made by Alfred Gilbert.

Born in London 1854, died there in 1934

Museum no. M.108-1960」

【 2 センターピース ― ゴールデン・ジュビリー(在位50周年)記念

【 2 センターピース ― ゴールデン・ジュビリー(在位50周年)記念

1887年制作依頼、1890年完成

このセンターピースは、志願兵軍団の士官たちからヴィクトリア女王に「ゴールデン・

ジュビリー(即位50周年)」を記念して贈られたものです。主なモチーフはイングランドの

守護聖人・聖ジョージで、槍を突き立てて竜を打ち倒す姿が描かれています。その頂部には

「勝利(Victory)」の寓意像が置かれています。

ジュビリー(即位50周年)」を記念して贈られたものです。主なモチーフはイングランドの

守護聖人・聖ジョージで、槍を突き立てて竜を打ち倒す姿が描かれています。その頂部には

「勝利(Victory)」の寓意像が置かれています。

製作者アルフレッド・ギルバートの最も大胆な装飾作品は、ロンドン・ピカデリー・サーカスの

「エロス像」として知られています。

「エロス像」として知られています。

材質:銀(部分的に金鍍金)、打ち出しと彫金による装飾

作者:アルフレッド・ギルバート(Alfred Gilbert, 1854–1934、ロンドン生まれ)

所蔵番号:M.108-1960】

ロンドンの アルバート記念碑(Albert Memorial, Kensington Gardens, 1872 完成) の

縮小模型。

後に訪ねた、

実物のアルバート記念碑(Albert Memorial, Kensington Gardens, London)

の写真。

V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)館内の フロア案内柱(3階の表示)。

V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)の 4階(Level 4) エリア。

「 CERAMICS(陶磁器ギャラリー) 」入口。部屋番号は 「 Rooms 139–146 」 と表示。

「 Ceramics(陶磁器ギャラリー) 」 内の展示ケース。

V&A博物館「 Ceramics Study Galleries(陶磁器研究ギャラリー) 」 の入口案内板

「 BRITAIN & EUROPE

ロンドンの アルバート記念碑(Albert Memorial, Kensington Gardens, 1872 完成) の

縮小模型。

後に訪ねた、

実物のアルバート記念碑(Albert Memorial, Kensington Gardens, London)

の写真。

V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)館内の フロア案内柱(3階の表示)。

V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)の 4階(Level 4) エリア。

奥に「CERAMICS」と書かれた入口 → ここから 陶磁器ギャラリー に入れた。

手前のガラスケース → 「BRITAIN」とラベルがあり、18世紀~19世紀のイギリス製

セラミック(磁器・陶器フィギュア、ティーポット、装飾壺、胸像など)が多数展示。

セラミック(磁器・陶器フィギュア、ティーポット、装飾壺、胸像など)が多数展示。

「 CERAMICS(陶磁器ギャラリー) 」入口。部屋番号は 「 Rooms 139–146 」 と表示。

・世界最大級の陶磁器コレクションを誇るエリアで、中国・日本・中東・ヨーロッパ各地の作品が

一堂に展示。

一堂に展示。

・ルーム番号ごとにテーマが異なり、例えば:

・ルーム 139–140 → イギリス陶磁器(Staffordshireフィギュアなど)

・ルーム 141–142 → 中国陶磁器(青磁・白磁・染付など)

・ルーム 143–144 → 日本陶磁器(伊万里、薩摩、京焼など)

・ルーム 145–146 → イスラム陶器、スペイン・イタリアのマヨリカ、ルネサンス陶磁器 など

・陳列はガラスケースを中心に、用途別(食器、装飾品、彫像)や地域別、年代別で

整理されていた。

整理されていた。

「 Ceramics(陶磁器ギャラリー) 」 内の展示ケース。

・展示方法

陳列はガラスケースの中に、器形ごとに棚を分け、番号(1, 2, 3, 4 …)とラベルで解説が

付けられていた。

付けられていた。

・器の種類

主に 素朴な釉薬陶器(Earthenware)、特に スリップウェア(Slipware) と呼ばれる、

化粧土で模様を描いた陶器が多く並んでいた。

化粧土で模様を描いた陶器が多く並んでいた。

・大皿(プレートやディッシュ)

・ジャグ(取っ手付き水差し)

・壺(ストレージジャー)

・ボウル

・小型のマグカップやタンカード

・装飾技法

・スリップ(化粧土)で描かれた渦巻きや幾何学模様

・マーブリング(流し掛けによる模様)

・一部には釉薬の色変化(緑・黄・褐色)

V&A博物館「 Ceramics Study Galleries(陶磁器研究ギャラリー) 」 の入口案内板

「 BRITAIN & EUROPE

Ceramics Study Galleries

These galleries house the most important study collection of ceramics in the world.

It brings together the best of European ceramics and pottery from other parts of

the world.

the world.

The ceramics displayed are the best quality. They are arranged to give a representative

picture. The wide range in the galleries gives a sense of the scale of the collections,

arranged according to place of origin and time of manufacture.

picture. The wide range in the galleries gives a sense of the scale of the collections,

arranged according to place of origin and time of manufacture.

For more information, please consult the Label Books provided. These give details of

every object on display, arranged according to case and shelf number.

every object on display, arranged according to case and shelf number.

This area is also used by students and researchers and is an important resource forthe study of ceramics.」

【 陶磁器研究ギャラリー

【 陶磁器研究ギャラリー

これらのギャラリーは、世界で最も重要な陶磁器の研究コレクションを収蔵しています。

ここにはヨーロッパの優れた陶磁器と、世界各地の陶器が集められています。

展示されている陶磁器は最高品質のものであり、代表的な姿を示すように配置されています。

ギャラリーの広範囲な展示は、このコレクションの規模を示しており、産地と製作年代に

基づいて整理されています。

ギャラリーの広範囲な展示は、このコレクションの規模を示しており、産地と製作年代に

基づいて整理されています。

さらに詳しい情報については、備え付けの「ラベルブック」を参照してください。そこには

展示されているすべての作品について、ケース番号や棚番号ごとに解説が掲載されています。

展示されているすべての作品について、ケース番号や棚番号ごとに解説が掲載されています。

このエリアはまた、学生や研究者によっても利用されており、陶磁器研究の重要な資源と

なっています。】

こちらは ヨーロッパ磁器(18世紀頃、ドイツやイギリス窯を想起させる作風)

の展示ケース の一部。

18世紀ヨーロッパ磁器人形(フィギュリン) の展示群。

19世紀ヨーロッパの高級磁器(特にフランスのセーヴル Sèvres あるいはドイツのマイセン

Meissen 系列) 。

1.手前左の蓋付きカップ&ソーサー

このショーケースの陶磁器群は、19世紀ヨーロッパ磁器の「 装飾絵画的表現 」をよく示す作品。

特に セーヴル(Sèvres)、ベルリンKPM、ウィーン窯などに典型的な要素 が見られる。

展示室「139室」の入口。

遠方の壁に「2000–」という表示 → 「2000年以降」のセクション(現代デザイン/

コンテンポラリー展示)の方向である。

陶磁器展示室(Ceramics Study Galleries)139室 の内部。

V&A陶磁器展示室(Ceramics Study Galleries, Room 139) の一角 をさらに。

20世紀前半〜中頃のセクション の中央ケースに並べられた作品群。

セラミックス部門の展示室「Room 140」 の入口 。

V&A Ceramics Study Galleries(陶磁器スタディ・ギャラリー、4階部分)。

この Room 140 は、その流れを受けて「現代陶磁器」や「特別テーマ展示」に接続する空間。

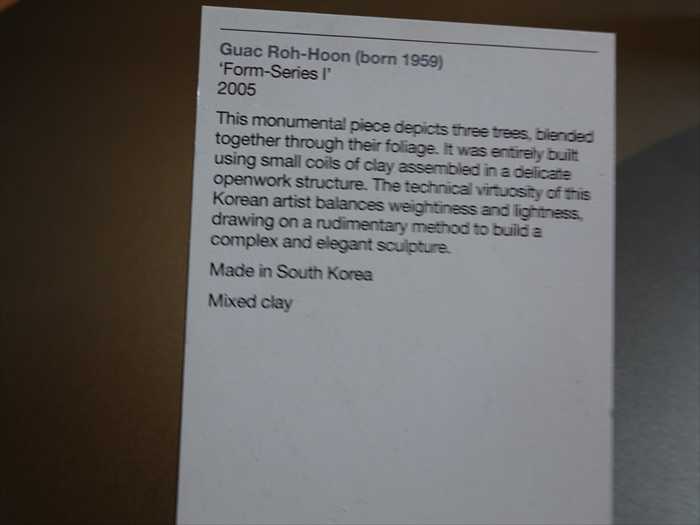

韓国の現代陶芸家 郭魯勳(Guac Roh-Hoon) による《 Form–Series I 》(2005年)。

「 Guac Roh-Hoon (born 1959)

なっています。】

こちらは ヨーロッパ磁器(18世紀頃、ドイツやイギリス窯を想起させる作風)

の展示ケース の一部。

・25番と27番(花綱模様の小壺・対作品)

Rococo(ロココ)様式を思わせる華やかなスクロール装飾と、濃いピンク(マゼンタ系)

の彩色。壺の 中央には小さな花籠や人物のレリーフが付けられており、磁器彫刻と絵付けの

融合が見られます。

の彩色。壺の 中央には小さな花籠や人物のレリーフが付けられており、磁器彫刻と絵付けの

融合が見られます。

・26番(人物小像:樽に座る子供)

バロック以降のヨーロッパ磁器人形(MeissenやChelseaの影響が顕著)。牧歌的で愛らしい

子供像が題材で、日常生活や祝祭の一場面をユーモラスに表現しています。

子供像が題材で、日常生活や祝祭の一場面をユーモラスに表現しています。

・中央奥(蓋付き壺/ポプリ壺のような器)

上に子供が座る人物像を冠し、器全体は白磁にピンクの帯飾り。ロココ後期の室内装飾を

彩る室内器で、香料や花を入れる「ポプリ入れ」の可能性が高いです。

彩る室内器で、香料や花を入れる「ポプリ入れ」の可能性が高いです。

・ 28番(女性像)

白磁を基調とした人物彫刻。花を抱える女性の姿は「春」や「豊穣」の寓意像か、または

牧歌的な田園の乙女像を表したものと考えられます。

牧歌的な田園の乙女像を表したものと考えられます。

18世紀ヨーロッパ磁器人形(フィギュリン) の展示群。

左右には ロココ風衣装の男女 が並んでおり、楽器を奏でたり踊ったりする姿が見えます。

これらは「田園の祝宴」「舞踏会」など、18世紀ヨーロッパ貴族社会の牧歌的・華やかな

理想像を反映したシリーズの一部と思われます。

理想像を反映したシリーズの一部と思われます。

19世紀ヨーロッパの高級磁器(特にフランスのセーヴル Sèvres あるいはドイツのマイセン

Meissen 系列) 。

1.手前左の蓋付きカップ&ソーサー

・側面に風景画(渓谷と川、断崖)が細密画として描かれている。

・金彩の葉模様(oak leaves? laurel?)が縁取りを飾っている。

・19世紀のセーヴル工房やベルリンKPM磁器に見られる「風景画入り磁器」の典型。

2.手前右のカップ&ソーサー

・カップには胸像肖像画(若い女性、赤毛〜茶色の髪、白衣)が描かれている。

・周囲を金彩の星形パターンとロイヤルブルーの縁取りで装飾。

・肖像磁器(Portrait porcelain)は19世紀に大流行し、貴族や有名人のイメージが

多数描かれました。

多数描かれました。

3.奥中央のターコイズブルーのオブジェ

・複雑な形状(透かし窓と装飾柱)、濃いターコイズと白金彩。

・香水瓶、あるいは記念的な装飾置物の可能性。セーヴル工房の豪華な見本市向け作品に

似ています。

似ています。

4.奥の赤褐色(プラム色)の花瓶

・白のガーランド(花環状)文様と金彩。

・これもセーヴルやウィーン磁器のレパートリーに典型的。

このショーケースの陶磁器群は、19世紀ヨーロッパ磁器の「 装飾絵画的表現 」をよく示す作品。

特に セーヴル(Sèvres)、ベルリンKPM、ウィーン窯などに典型的な要素 が見られる。

1.左の花瓶(青地に金彩装飾、白い図像のパネル)

・濃いターコイズブルーに金彩の唐草文様。

・白いレリーフ風の図像(愛らしい子供=プットー像)が矩形パネルに描かれる。

・これは「セーヴル風の画中画」手法で、19世紀後半に流行。

2.中央左の皿(白い半透明の図像)

・青地に白い人物像(神話的場面かヴィーナス像)。

・これは「ジュリアス・クルッツ風のKPM」や「セーヴルの pâte-sur-pâte(透かし技法)」に

近い表現。

近い表現。

・pâte-sur-pâte とは、磁器の上に白い磁土を何層も塗り重ねて透け感あるレリーフを作る技法。

3.中央の大きな壺形花瓶

・青地に白いプットー像(天使/キューピッド)、金彩の台座と持ち手。

・これは完全にセーヴル工房のpâte-sur-pâteスタイル。

・「豪華磁器の頂点」とされ、万博や王室献上品に多く使われた。

4.右の皿(子供たちのモノクロ風図像)

・まるで版画のように、2人の子供(プットー)が布を持ち戯れる姿。

・「グリザイユ装飾(Grisaille painting)」と呼ばれる、単色(灰色・茶色)で陰影を描く技法。

・古典主題を「絵画的磁器」にした典型例。

5.右下の白い籠(透かし細工)

・白磁のレース細工のような透かし編み。

・マイセン窯やドレスデン窯の名技法「籠細工(basketwork porcelain)」の系譜。

展示室「139室」の入口。

遠方の壁に「2000–」という表示 → 「2000年以降」のセクション(現代デザイン/

コンテンポラリー展示)の方向である。

陶磁器展示室(Ceramics Study Galleries)139室 の内部。

・左壁面に「1900–2000」、右壁面に「2000–」の文字 → 20世紀から21世紀の陶磁器を

時代順に展示。

時代順に展示。

・大型のガラスケースに、国際的な陶芸作品が多数並んでいた。

・中央に案内デスクがあり、学芸員らしき人物が立っていた。

展示の内容

1.1900–2000(左側)

・アール・ヌーヴォーやアール・デコの陶磁器

・モダニズム陶芸、英国スタジオ陶芸(バーナード・リーチ、ルーシー・リー、ハンス・

コッパーなど)

コッパーなど)

・欧米のデザイン陶器(ミッドセンチュリー)

2.2000–(右側)

・現代陶芸・コンテンポラリーアートとしての陶磁器

・インスタレーション的作品や彫刻的アプローチの陶器

・国際的デザイナーや現代作家による試み(日本の現代陶芸家の作品が含まれる場合もある)

V&A陶磁器展示室(Ceramics Study Galleries, Room 139) の一角 をさらに。

中央ガラスケースには各時代の代表的な作品が「選抜展示」として置かれ、周囲の壁面展示と

対応しているのであった。

対応しているのであった。

1.1900–1925

・アール・ヌーヴォー様式の陶器(流麗な植物文様、線的装飾)

・初期アール・デコ(幾何学的デザイン)

・イギリスやフランスのアート・ポタリー(ドールトン、クラリス・クリフ前期など)

2.1975–2000

・現代デザイン陶器

・スタジオ陶芸(ルーシー・リーやハンス・コッパーに続く世代)

・実験的な釉薬や造形を取り入れたコンテンポラリー作品

・インダストリアルデザインの影響を受けた日常食器

20世紀前半〜中頃のセクション の中央ケースに並べられた作品群。

① 左手前:オレンジ色の壺(ジャー)

・特徴:鮮やかなオレンジ地に、幾何学化された山や稲妻のようなデザイン。

・様式:アール・デコ(1920–30年代)。

・作家/工房:クラリス・クリフ(Clarice Cliff, イギリス)による「バイザンタイン」や

「ブルータス」シリーズに近い作風。

「ブルータス」シリーズに近い作風。

・意義:大量生産陶器にアバンギャルドなデザインを導入し、日常生活にモダンアートを

持ち込んだ。

持ち込んだ。

② 右手前:紫と青の縞模様の壺

・特徴:細かい放射状の縞模様、球体に近いフォルム。

・様式:バウハウスやモダニズムの影響を受けた装飾性。

・背景:1920〜30年代に流行した幾何学的意匠。ドイツやチェコスロヴァキアの工房にも

類似品がある。

類似品がある。

③ 中央:金色に輝く立像

・特徴:人物像を立体的に表現。表面は金属光沢(ラスター彩)。

・様式:アール・デコ彫刻風。陶芸と彫刻の中間的存在。

・背景:Susie CooperやRoyal Doultonといった英国スタジオ陶芸でも人形的造形が展開された。

④ 奥の壺(茶色)

・特徴:幾何学模様の帯装飾。落ち着いた色彩。

・背景:20世紀初頭のアーツ・アンド・クラフツ運動やスタジオ・ポタリーの伝統を継承。

⑤ 右奥の白地+青紫の小皿

・特徴:放射状の幾何学模様。

・様式:アール・デコ。ティーセットやサーヴィスの一部。

・背景:クラリス・クリフやSusie Cooper作品と同じ潮流。

セラミックス部門の展示室「Room 140」 の入口 。

・Room 139(前の写真)には「2000–」や「1975–2000」と書かれたセクションがあり、

20世紀後半から21世紀の陶磁器が並んでいました。

20世紀後半から21世紀の陶磁器が並んでいました。

・この Room 140 は、その流れを受けて「現代陶磁器」や「特別テーマ展示」に接続する

空間で、モダンな作品や新素材を取り入れた実験的な陶芸作品が展示されています。

空間で、モダンな作品や新素材を取り入れた実験的な陶芸作品が展示されています。

V&A Ceramics Study Galleries(陶磁器スタディ・ギャラリー、4階部分)。

この Room 140 は、その流れを受けて「現代陶磁器」や「特別テーマ展示」に接続する空間。

壁面サインに「 Contemporary Ceramics

」と明示。

床は寄木張り、黒い展示台がカーブして作品を並べていた。

写っている主な作品:

左:

地図や風景を描いた装飾壺

中央:

白い布を巻き付けたような大きな彫刻的陶器

右:

穴の空いた網状の白い陶彫

奥:

横たわる人物像のような陶彫

韓国の現代陶芸家 郭魯勳(Guac Roh-Hoon) による《 Form–Series I 》(2005年)。

「 Guac Roh-Hoon (born 1959)

‘Form-Series I’

2005

This monumental piece depicts three trees, blended together through their foliage.

It was entirely builtusing small coils of clay assembled in a delicateopenwork structure.

The technical virtuosity of this Korean artist balances weightiness and lightness,

It was entirely builtusing small coils of clay assembled in a delicateopenwork structure.

The technical virtuosity of this Korean artist balances weightiness and lightness,

drawing on a rudimentary method to build a complex and elegant sculpture.

Made in South Korea

Mixed clay」

【 郭魯勳(Guac Roh-Hoon, 1959年生

【 郭魯勳(Guac Roh-Hoon, 1959年生

『Form–Series I(フォーム・シリーズ I)』

2005年

この記念碑的な作品は、 3本の樹木が枝葉を通じて一体化した姿

を描いています。

小さな粘土の紐を用い、精緻な透かし構造

として組み上げられたものです。

この韓国人アーティストの高度な技術は、重厚さと軽やかさを巧みに調和させ、素朴な方法を

用いながらも複雑で優雅な彫刻を創り出しています。

用いながらも複雑で優雅な彫刻を創り出しています。

制作地:韓国

素材:混合粘土】

ギャラリー番号(Room 141) 。

「 Peter Voulkos (1924–2002)

ギャラリー番号(Room 141) 。

・エリア:V&A 4階、Ceramics Galleries(陶磁器ギャラリー)の一部

・テーマ:近現代の陶芸を中心に展示

・近接する Room 144「Contemporary Ceramics」 とつながっており、先ほどの

Guac Roh-Hoon《Form–Series I》 など現代陶芸作品はこの一連のエリアに展示されていた。

Guac Roh-Hoon《Form–Series I》 など現代陶芸作品はこの一連のエリアに展示されていた。

・中央展示:

大きな抽象的な壺(現代陶芸、破片を重ねたような造形)

・左右のガラスケース:

古代から近代までの陶磁器コレクション(壺・瓶・器など)を並べている。

・床:

寄木張りのフローリング(V&Aの陶磁器ギャラリー共通の特徴)。

・奥の扉:

黒い大理石風の枠に囲まれた通路。そこから隣のギャラリーに続いている。

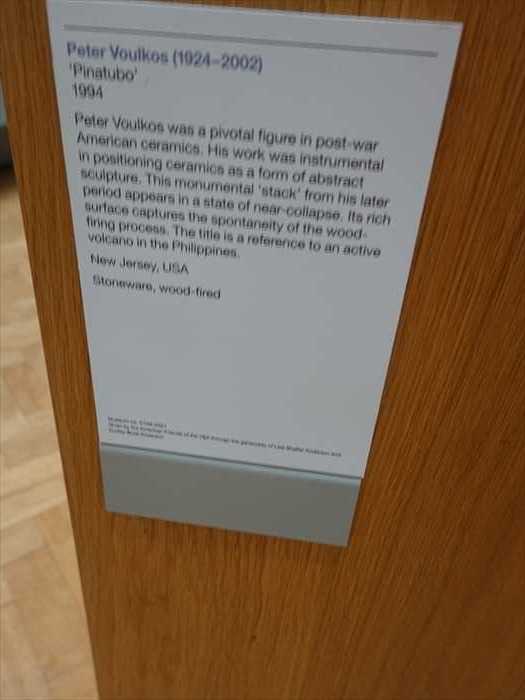

【 ピーター・ヴォルコス(Peter Voulkos, 1924–2002)

作の

《ピナトゥボ(Pinatubo)》。

作品名はフィリピンの活火山「ピナトゥボ火山」に由来

。1991年の大噴火を想起させる題名。

「 スタック(stack=積み重ね)

」と呼ばれる彼の 後期の代表的なフォルム

。

崩壊寸前の塔や噴火後の火山体を思わせる有機的な造形で、力強さと不安定さが同居。

焼成によって生じた多層的で荒々しい表面(ひび割れ、焦げ、溶けなど)は、薪窯特有の

偶然性・即興性を捉えている と。

偶然性・即興性を捉えている と。

「 Peter Voulkos (1924–2002)

‘Pinatubo’

1994

Peter Voulkos was a pivotal figure in post-war American ceramics. His work was

instrumental in positioning ceramics as a form of abstract sculpture.

This monumental ‘stack’ from his later period appears in a state of near-collapse.

Its rich surface captures the spontaneity of the wood-firing process. The title is a

reference to an active volcano in the Philippines.

instrumental in positioning ceramics as a form of abstract sculpture.

This monumental ‘stack’ from his later period appears in a state of near-collapse.

Its rich surface captures the spontaneity of the wood-firing process. The title is a

reference to an active volcano in the Philippines.

New Jersey, USA

Stoneware, wood-fired」

【 ピーター・ヴォルコス(Peter Voulkos, 1924–2002)

【 ピーター・ヴォルコス(Peter Voulkos, 1924–2002)

《ピナトゥボ(Pinatubo)》

1994年

【ピーター・ヴォルコスは、戦後アメリカ陶芸における重要人物であり、陶芸を抽象彫刻の

一形態として位置づける上で決定的な役割を果たしました。

この記念碑的な「スタック(積層造形)」は、彼の後期の作品であり、崩壊寸前の状態を

思わせます。その豊かな表面は、薪窯焼成の自発性を捉えています。

思わせます。その豊かな表面は、薪窯焼成の自発性を捉えています。

作品タイトルは、フィリピンの活火山ピナトゥボ火山に由来しています。

制作地:アメリカ合衆国ニュージャージー州

素材:ストーンウェア(陶器)、薪焼成】

4階 Ceramics Galleries(Room 137–146) のうち、特に 英国やヨーロッパの陶磁器展示室 。

・左右に長く伸びる「ギャラリー型の展示室」

・長い天窓(トップライト):自然光が入る白いアーチ型天井。

・展示ケース:左右の壁面と中央にガラスケースが並び、食器・陶磁器コレクションを展示。

・展示内容:右側のケースには18~19世紀ヨーロッパの磁器(ティーセットや装飾皿)が

見えた。

見えた。

「 Making Ceramics

Over the course of thousands of years, potters have developed a virtually endless

variety of making and decorating ceramic materials. At the centre are the

hand-modelled, firedvessels, but each phase of the potter’s art has also inspired

variety of making and decorating ceramic materials. At the centre are the

hand-modelled, firedvessels, but each phase of the potter’s art has also inspired

other processes, made for making complex procedures and craft with elaborate

decoration.

decoration.

This gallery explores many of the most important of these materials and processes.

The basic principles of the techniques are introduced (from the earliest use of

The basic principles of the techniques are introduced (from the earliest use of

hand-forming and decoration) plus the context of the room, including the importance of workshops and studios. Potters have often worked in workshops or factories.

Many of these galleries include a working environment. The gallery also explores

the global dimension of ceramics by showing how materials and techniques have been

shared and adapted between cultures.

Many of these galleries include a working environment. The gallery also explores

the global dimension of ceramics by showing how materials and techniques have been

shared and adapted between cultures.

The gallery includes a working ceramic studio with a changing

programme of workshop classes, artist-in-residence,

demonstrations and similar activities.」

【陶芸の制作数千年にわたり、陶工たちは実に無限ともいえる多様な陶磁器の制作法と装飾法を発展させて

きました。中心となるのは手で形作り、焼成された器ですが、陶芸の各段階はまた、複雑な

工程や精緻な装飾を伴う他の技法を生み出してきました。

このギャラリーでは、そうした最も重要な素材や工程を数多く紹介しています。

基本的な技法の原理(最初期の手びねりや装飾の使用から)に加え、作業場や工房の重要性など、

その文脈も提示しています。陶工はしばしば工房や工場で活動してきました。これらの

ギャラリーの多くには、実際の作業環境を再現した展示が含まれています。さらにこの

ギャラリーは、陶芸の素材と技法が文化を越えてどのように共有・応用されてきたかという

世界的な広がりも探究しています。

またこのギャラリーには、実際に陶芸を行うスタジオがあり、ワークショップ、アーティスト・

イン・レジデンス(滞在制作)、実演、その他の活動が随時行われています。】

このケースは 「Making Ceramics(陶磁器の制作)」の一部 で、

特に 青花磁器の制作過程 を紹介。

中央の二つの大壺

・左側:白素地の壺(装飾前の状態)。上下で分割できるようになっており、焼成工程や

成形過程を示す「展示用のプロセスモデル」。

・右側:青花の風景画で装飾された完成品の大壺。典型的な 中国の青花磁器

(Blue-and-White Porcelain) の様式で、山水図が描かれています。

背景の展示物

・上段:青花の皿や鉢(龍文様や幾何学文様)。明・清代中国の典型的な輸出磁器スタイル。

・下段:型や半製品、小さな碗類。磁器製造のプロセスを学べる教育的展示。

ここも 陶磁器ギャラリー(Ceramics Galleries) の入口の一つ 。

マヨリカ陶器のストーブ(Majolica stove) 。

イギリスにおける 1800年以降の壁タイル(English wall tiles after 1800)。

「 English wall tiles after 1800

このケースは 「Making Ceramics(陶磁器の制作)」の一部 で、

特に 青花磁器の制作過程 を紹介。

中央の二つの大壺

・左側:白素地の壺(装飾前の状態)。上下で分割できるようになっており、焼成工程や

成形過程を示す「展示用のプロセスモデル」。

・右側:青花の風景画で装飾された完成品の大壺。典型的な 中国の青花磁器

(Blue-and-White Porcelain) の様式で、山水図が描かれています。

背景の展示物

・上段:青花の皿や鉢(龍文様や幾何学文様)。明・清代中国の典型的な輸出磁器スタイル。

・下段:型や半製品、小さな碗類。磁器製造のプロセスを学べる教育的展示。

ここも 陶磁器ギャラリー(Ceramics Galleries) の入口の一つ 。

・部屋番号 143

左上に「143」の表示があり、これはギャラリー番号。

・上部の黒いサイン

「CERAMICS」 とあり、その下に 144–146 と番号が書かれていた。つまり、この入口を

進むと陶磁器ギャラリーの 144~146室に繋がるということ。

進むと陶磁器ギャラリーの 144~146室に繋がるということ。

・右の青いパネル

「Making Ceramics」の解説パネル。陶磁器制作の展示テーマの紹介。

・左の壁の陶板彫刻

白地に彩色のレリーフで、聖母子像。イタリア・ルネサンス期のデルラ・ロッビア工房

による「マヨリカ装飾陶板」のような作品。

による「マヨリカ装飾陶板」のような作品。

マヨリカ陶器のストーブ(Majolica stove) 。

特徴

・形状:塔のように縦に積み上げられた円筒形のストーブ。上部に装飾的な壺が載せられていた。

・材質:鉛釉をかけた陶器(マヨリカ焼)。

・装飾:リリーフとして

・豊穣を象徴する果物や花のガーランド

・神話や寓話的な場面のメダリオン

・紋章を囲むような象徴図像 などが表現されています。

・用途:本来はヨーロッパの邸宅で暖房に用いられた陶製ストーブ。

移動して正面から。

右側面。

移動して正面から。

・中央の大メダリオン

・上部には盾型のモチーフと王冠的装飾。紋章を思わせる意匠で、貴族的権威や家系を

象徴している可能性があります。

象徴している可能性があります。

・下部の円形メダリオン

・人物群像の浮彫(複数の人物が集まり、祭礼または神話的な場面を描いているように見える)。

・ガーランド(花綱)に囲まれており、豊穣や祝祭のシンボル。

・全体を囲む装飾

・果実や花を組み合わせたガーランドが連続しており、古代ローマ以来の「豊穣」「祝福」を

意味する装飾モチーフ。

意味する装飾モチーフ。

・上部の壺(アーバン)

・四方に獣頭(雄羊など)が突き出し、その周囲にも果実のレリーフ。

・これも収穫・犠牲・繁栄を象徴する要素。

左側面。

・上部に大きな壺状の装飾

・花綱(ガーランド)や果物のレリーフ

・メダリオン(楯形の浮彫)に神話・寓意・紋章的モチーフ

・古典様式(円形ロゼットや葉飾り)が多用され、新古典主義的デザインを反映

右側面。

・上部:壺型の飾りには、羊(あるいは雄羊)の頭部レリーフ、果実や葉のガーランドが

絡みつき、豊穣と繁栄を象徴。

絡みつき、豊穣と繁栄を象徴。

・胴部(円筒部分):

・ロゼット(花型装飾)の連続模様。

・その下には「ガーランドを支える仮面(マスク)」モチーフ。古代ローマの祝祭や劇場文化を

連想させます。

連想させます。

・円形メダリオン(下部正面):人物群像の浮彫。神話的あるいは寓意的場面が描かれていた。

・右側突起部分:炉の実際の燃焼部につながる構造。装飾パネルにもロゼット模様が施されており、

機能部も美観に合わせていた。

機能部も美観に合わせていた。

イギリスにおける 1800年以降の壁タイル(English wall tiles after 1800)。

・上段左(赤地に牛と農夫):

ラスキンやモリスの影響を感じる農耕図。

・縦長の天使図(中央左):

宗教的・寓意的なモチーフ。

・青地の植物文様(中央右):

ウィリアム・モリス風の自然主義的装飾。

・縦長の幼児像(右端):

ルネサンス風、アーチ装飾の中の裸児。

・下段の獅子文タイル

・モノグラム文様:装飾的シンボルとしての壁面装飾タイル。

「 English wall tiles after 1800

From the 1830s, a new industry for domestic and industrial

architectural ceramics evolved in England. Factories in the

Staffordshire Potteries produced large quantities of wall tiles,

...」

【 1800年以降のイギリス壁タイル

【 1800年以降のイギリス壁タイル

1830年代以降、家庭用および産業用の建築陶器の新しい産業がイングランドで発展しました。

スタッフォードシャー・ポタリーズ(陶磁器産業地帯)の工場では、大量の壁タイルが

生産され、…】

スタッフォードシャー・ポタリーズ(陶磁器産業地帯)の工場では、大量の壁タイルが

生産され、…】

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.