全1168件 (1168件中 1-50件目)

-

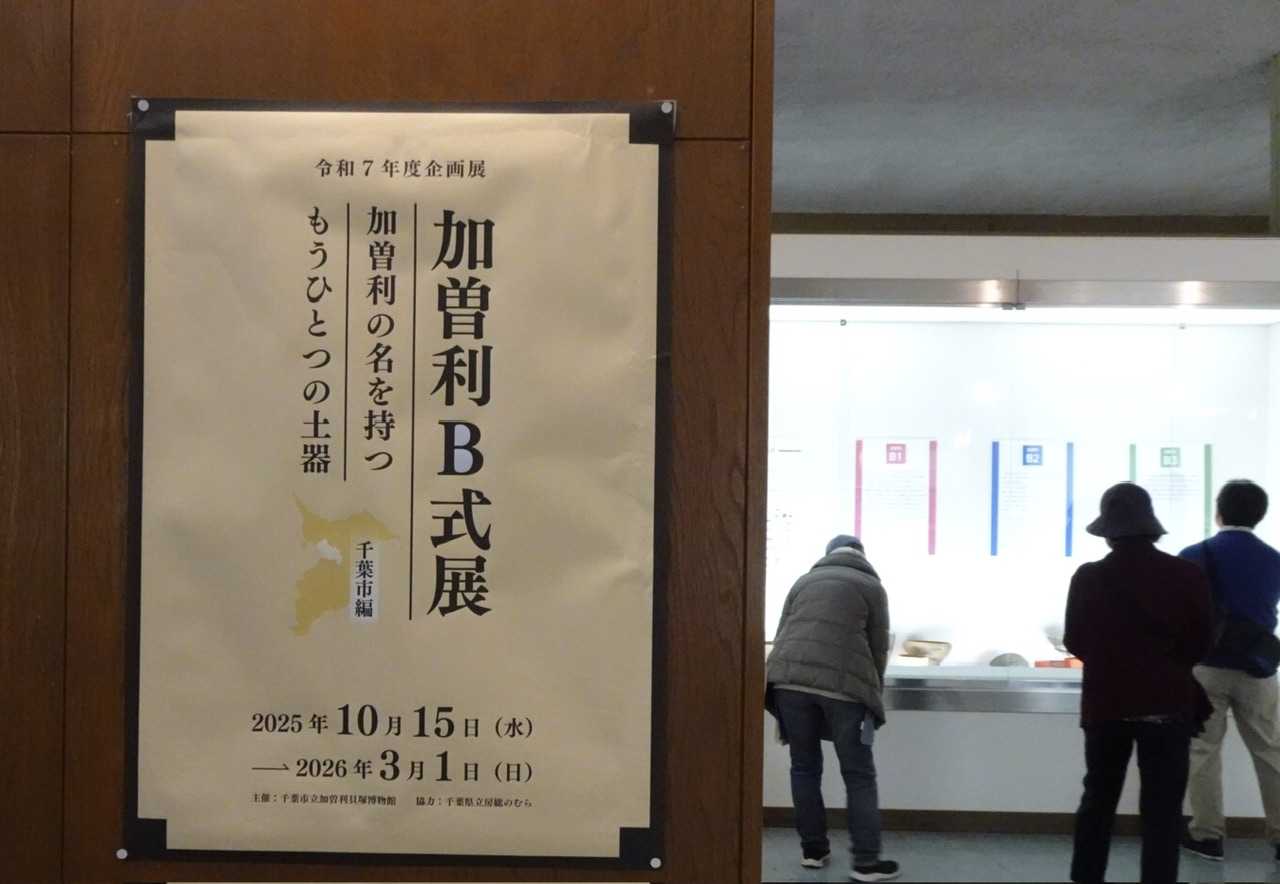

「加曽利B式展(千葉市編)ー加曽利の名を持つもうひとつの土器」加曽利貝塚博物館

2025/11/1611時から学芸員さんによるミュージアムトークがあるので行ってきました。ちょうど土器づくり同好会の活動日だったようで、同好会の方々が多数。加曽利B式は縄文後期中頃(約4000年前)から関東を中心に流行した土器。大正13(1924)年、「型式学」や「層位学」という考古学的な手法を用いて行われた発掘調査で、ABCDEと調査地点を設定し、そのB地点から出土したので加曽利B式と名付けられた。で、その加曽利Bよりも下の層から、E地点で出土したのと同じ型式の土器が出たので、加曽利Bは加曽利Eよりも新しい土器だとわかったんだってさ。調査地点をいろはに設定してたら加曽利ろ式とか加曽利ほ式になったんだろうか…とどうでもいいことを考える。この発掘地点Bはどこかをレーザー探査で見てみたところ、おそらく南貝塚の貝層断面観覧施設の周辺らしい、けど、実際に掘ってみないとわからない。そして加曽利B式の文様の変遷を教わる。B1は横帯文、それを区切るように括弧のような模様が入る。それが変形して右上のようなのの字文になる。B2はのの字文がさらに変形して括弧が向かい合った対弧文に。後は真ん中のような斜線文が付けられる。B3は磨消文様と刻目が入る。加曽利Bの後は曽谷式と呼ばれる土器になって、これには小さいポッチが付けられて、それが次の安行式では豚鼻のようなこぶになる。ほぇ〜。そしてこの時期には粗製土器と精製土器が出てくる。粗製土器は主に煮炊きに使われる土器で簡素な作り。精製土器は表も磨きがかけられていて、盛り付けや祭祀に使われていたと思われる。この写真では後ろの3つが粗製土器、前列が精製土器。土器がたくさんあった中で気になったやつを。左上は舟形土器。ちょっと小ぶりなB2。斜線文が見える。右上は加曽利Bの前の堀之内式。カエルみたい。ケロちゃんと勝手に呼ぶ。左下は以前参加した土器づくり講座で私がモデルにした土器!懐かしい!頸部の文様が対孤文なのでB2。でも、土器づくりの時は堀之内式だったんだけど、学芸員さんも言っていたけど、どこに着目するかで変わってくるらしい。右下のは普通に売ってそうな模様でかっこいい。斜線文だからB2。常設展示にもB式の土器があって、文様の特徴で見てみると、なんとなくわかる、ような、気が…する。月末には発掘調査現地説明会があるし、12月から縄文時代研究講座も始まるし、楽しみ楽しみ。

2025.11.19

コメント(0)

-

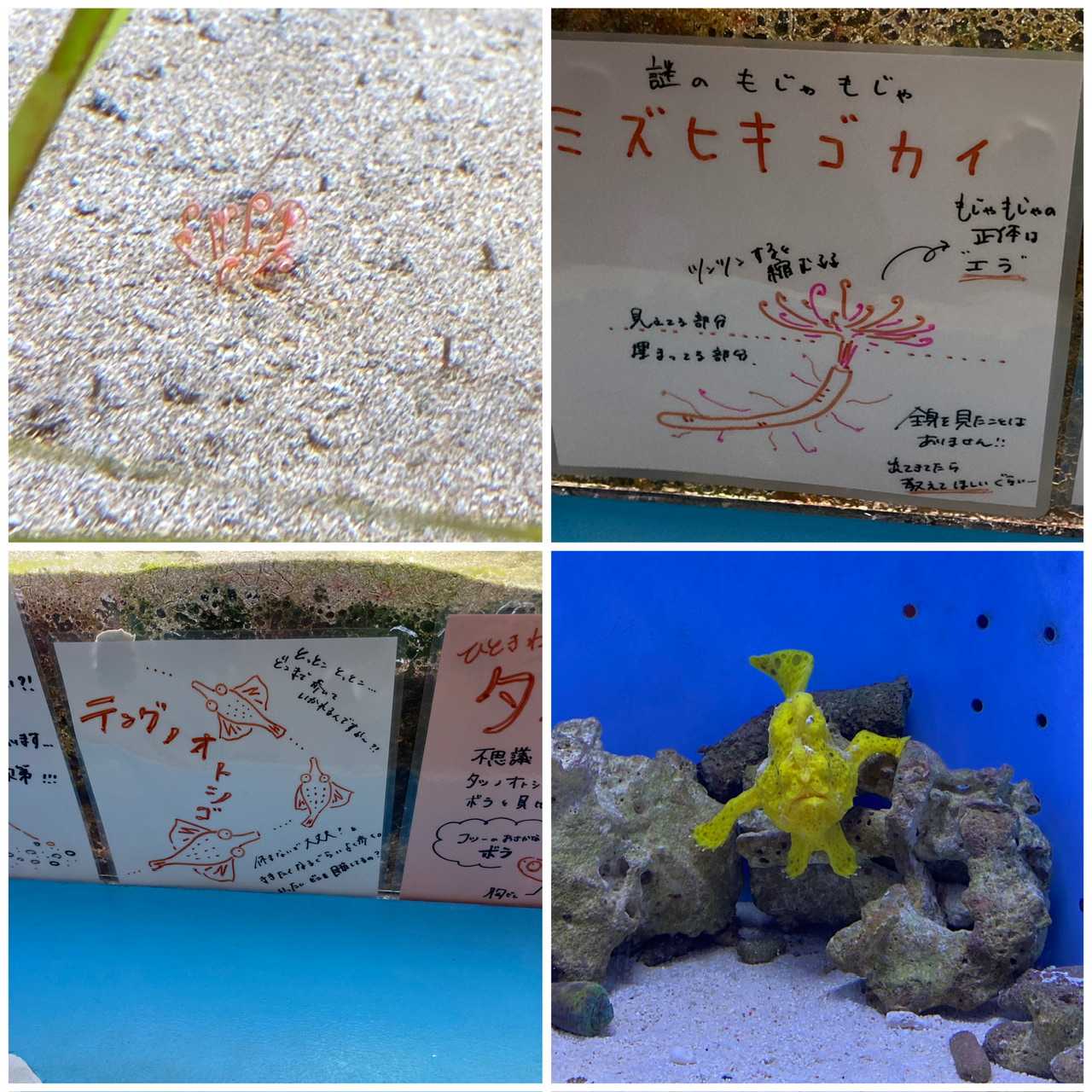

幼魚水族館

2025/11/13柿田川公園近くのサントムーンという商業施設の中にある幼魚水族館。幼魚なので、小さい魚がたくさん!しかし写真に撮ると小ささがわからんなw上はミズヒキゴカイの砂の上に出てるエラの部分。うすピンクでゼンマイみたいで綺麗。館内の説明書きは手書きで、これもまたいい感じでした。左下はテングノオトシゴ。説明書きにあるように、歩いてる?姿がなんかかわいい。テングノオトシゴ動画 YouTube右下はカエルアンコウ。両手で岩の間に踏ん張ってるみたい。幼魚と成魚が一緒に展示してあるところも。上はコンビクト・プレニー。幼魚はゴンズイに擬態して群れで泳ぐ。で、成魚は巣穴にこもっていて、幼魚から餌をもらっているらしい。なんか不思議な魚。下はハナミノカサゴ。左が幼魚、右が成魚。そして某アニメとのコラボ展示も。これはシーラカンスの幼魚の魚拓!シーラカンスはお腹の中で卵を孵化させて赤ちゃんを産む卵胎生なんだけど、5年間もお腹の中にいるんだって!長い!そして全長約32センチの赤ちゃんを3〜30匹産むそう。大きな水槽はないんだけど、ギュッと詰まってる感じでとても良かったです。大きくなった幼魚たちはここを卒業して、他の水族館へ入学するそうです。ということで帰路につきました。のんびりゆったりちょい旅行でした。

2025.11.15

コメント(0)

-

伊豆へちょい旅行

2025/11/12某アニメの影響で沼津方面にとても詳しくなった夫と一緒にちょい旅行へ。乗り換えで熱海で降りて、商店街をぷらぷらし、お昼を食べました。お寿司とかに汁、茶碗蒸しを食べ、美味かった。そしてお腹いっぱい。食べ歩きに向かないお腹…。恨めしい。三島で伊豆箱根鉄道に乗り換え、伊豆長岡駅でおりました。富士山でかい。駅のホームにあったよりともの湯の看板がかわいい(ここに入ったわけではない)本当はここからタクシーで北江間横穴群を見に行く予定だったのだけれど、タクシーがつかまらない。ので、まぁいっか、とその辺をプラプラ歩く。古川という川沿いを歩いていたんだけど、カワセミを発見。狩野川にはたくさんのサギとカワウが。どうやら落鮎を狙って集まってるらしい(後で宿の女将さんが言っていた)泊まったのはゑびすやさん貸切できる露天風呂があって、ゆっくり入れます。ご飯も美味しい。それぞれは一口二口くらいで食べられるんだけど、種類が多いからもうお腹がいっぱい!お風呂はご飯の前、寝る前、朝食の後、3回入りました。翌日は三島広小路で降り、バスで柿田川公園へ。富士山に降った雨水が、三島溶岩流の間を通って地下水として沸いているんだそう。その量1日100万トン!静岡県東部地域の飲料水、工業用水として使われているそうです。第一展望台、第二展望台から、湧水を見ることができます。左下は第一展望台から見える湧水。右下は第二展望台から見える湧水。第二展望台の湧水は、昔、紡績工場が井戸として使っていたものだそうです。この青い色がとても綺麗でした。第一展望台の湧水動画 YouTube第二展望台の湧水動画 YouTubeこの水が大きな川の流れになってるのがなんかすごいなぁと。湧いてるところ、ずっと見てられます。柿田川公園の後は、幼魚水族館へ。

2025.11.15

コメント(0)

-

映画「おーい応為」

2025/11/01友人と一緒に見てきました。応為は北斎の娘、お栄の画号。北斎に「おーい」と呼ばれるからこの画号がついたと言われてます。見た感想は、ちょっと物足りなかったなという感じ。出戻って北斎の家に転がり込んでから、絵を描いてる様子は全くないのに、母親から「あんたがいないと困ると鉄蔵が言ってたよ」みたいなことを言われてたんだけど。北斎の代筆やら何やらやってたから困るんであって、絵を描いてないのにそんなこと言ったら家事手伝いで助かってるみたいにならね?と思っちゃったらなんかその後の話があんまり頭に入ってこなかった。お栄が絵を描く描写が少なすぎたというのもあるかなぁ。光と陰を描くに至るのが蝋燭の火に手をかざすあの描写だけ?とか。まぁでも、私が見る前からきっとこういう感じに違いないと思いすぎていたというのもあると思う。どっちかっていうと、北斎父娘のどってことない日常を描いた映画でした。喧嘩してるか、タバコ吸ってぼーっとしてるか、寝てるか、散歩に行くかwあ、そして北斎のアトリエはめっちゃ汚かったです!足の踏み場もない見事な散らかりようでした。

2025.11.02

コメント(0)

-

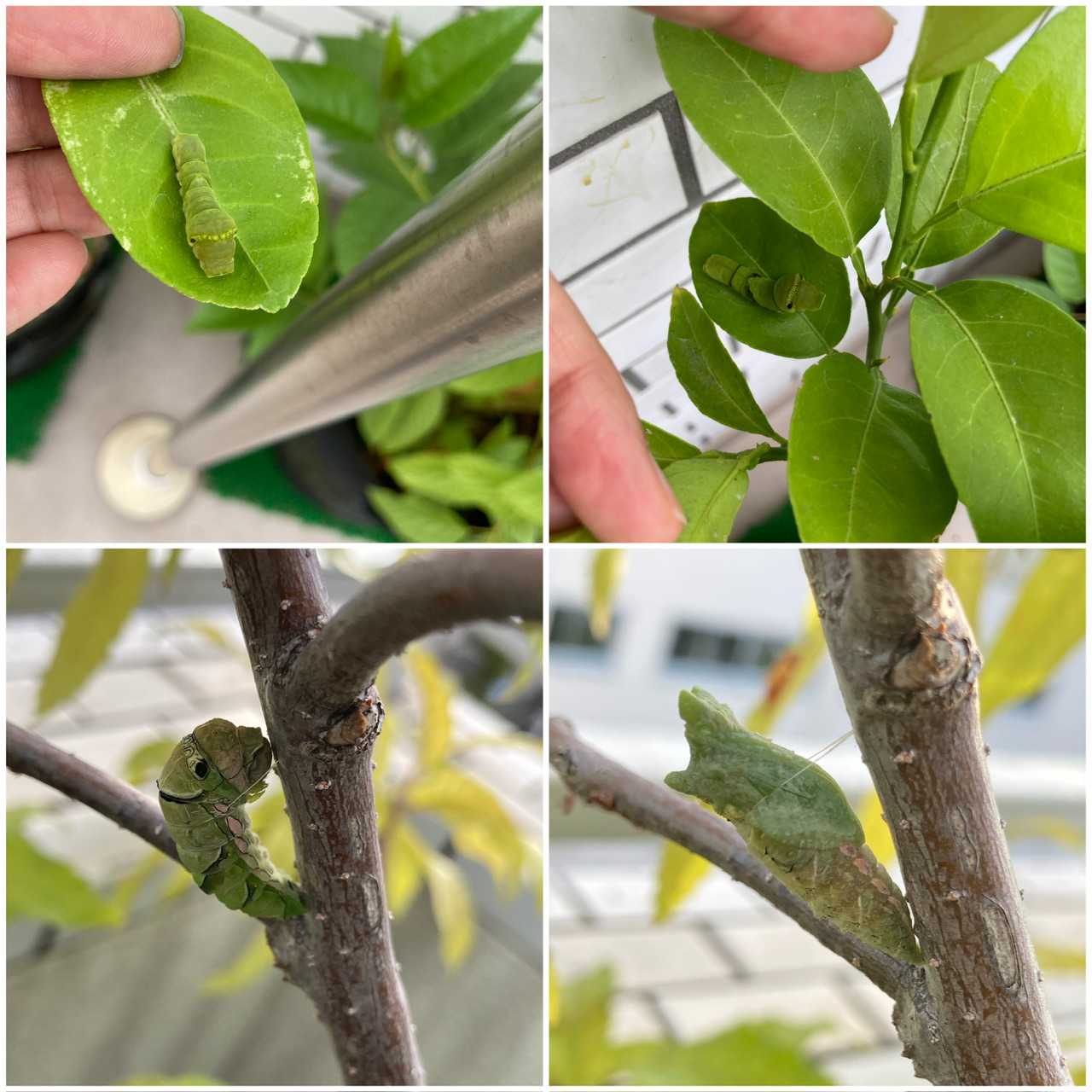

ナミアゲハの記録

春〜夏にベランダで孵化する幼虫は、アシナガバチ、スズメ、クモなどなどによって、食べられてしまいます。でも1齢2齢の小さい時期にも食べられてしまうので、なぜかなぁと考えてみたところ、もしかしたらクロスズメバチが食べているのかもしれません。秋に孵化する幼虫も食べられてしまうことが多くなったのもそのせいかも…。9月に入ってから何回か産卵されていくのだけれど、やっぱり食べられてしまって、また終齢まで残らないかなぁと思っていたところ、3頭が終齢に(9/29)10月に入ってさてどうなるかなぁと(実家に帰っていて4日ほどいなかった)思っていたら、1頭が生き残ってました(10/7)毎日生きていることを確認。そろそろサナギになる頃かなぁと思っていた10/12、ユズからいなくなりました。サナギになるところを探しに行ったのね元気でねと思っていたら、10/13、ベランダのクヌギの幹で前蛹になっているのを発見!こんな観察しやすい場所でサナギになってくれるとはありがたい。とはいえ、サナギだって鳥に食べられてしまう可能性はあるわけで。食べられずに来春、無事に羽化するのを祈ります。そのクヌギなんですが、なんかドングリが2個なりました。花が咲いたのを見たことがないんだけれど。多分、雄花(房状に垂れ下がる)はつかなくて、雌花(小さくて目立たない)だけがついて、どこかから花粉が飛んできて受粉したのかも。ちょっと嬉しい。

2025.10.31

コメント(0)

-

小学校の読み聞かせ

今日は6年1組でした。・「ゼラルダと人喰い鬼」 トミー・ウンゲラー/作 たむらりゅういち・あそうくみ/訳・「おおかみのおなかのなかで」 マック・バーネット/文 ジョン・クラッセン/絵 なかがわちひろ/訳6年生に入るのは今年初めて。始まる前の準備がちょっと遅くなり始まるのが遅かったせいもあって、時間内では収まらず、最後は早口に。でも「面白かったです」って一人の子に言われたので、よかった。遠巻きに座ってしょうがない聞いてやるかみたいな感じは、あぁ6年生だなぁとしみじみ思いましたw

2025.10.29

コメント(0)

-

「そこらじゅうにチンアナゴ」すみだ水族館

2025/10/22で、すみだ北斎美術館の後は、すみ水へ。ただいま「そこらじゅうにチンアナゴ」開催中。↓看板の中にマガキガイ発見!同じ水槽にいるからねぇ。館内5ヶ所に、特徴のある模様のチンアナゴパネルがあるんだけど、若干無理筋なのもwちょうどチンアナゴのごはんタイム。伸びるホワイトスポッテッドガーデンイール動画 YouTube左上:尻尾が出ているチンアナゴ 右上:スタッフさんに教えてもらった、これがクロちゃん左下:3匹でわちゃわちゃしているマガキガイ右下:なんかいい感じに海藻が生えてるマガキガイ左上:期間限定ニシキアナゴドッグ。うまかったよ右上:窓のすぐそばにいたウツボ左下:コガネカタマイマイ。今日は見やすいところにいた!右下:オトメカタマイマイ。葉っぱの裏にいた左上:クロナマコ食事中。この触手が動くの見てると楽しいクロナマコ食事中動画 YouTube右上:トウキョウサンショウウオ下:4月生まれのあられ(メロングリーン・黄・紫)ぷかぷか浮いてたと思ったら潜って、ふよ〜んと浮かんできた。かわいい。あられ動画 YouTube<追記>2025/11/0411月1日から「チンアナゴ模様当てビンゴ」があるということで行ってきました。シールもらったよ。

2025.10.26

コメント(0)

-

「北斎をめぐる美人画の系譜〜名手たちとの競演」すみだ北斎美術館

2025/10/22北斎といえば「富嶽三十六景」などの風景画が有名だけれど、美人画も数多く手がけている、ということで、美人画が勢揃い。鈴木春信や鳥居清長、歌麿の美人画、北斎の師匠の勝川春章の美人画など、時系列で見ることができました。北斎は時代によって画風を変化させているけれど、それは美人画の流行をキャッチしていたから。八頭身のほっそり美人、肉感のある美人、流行があるのは今と同じなんですねぇ。北斎の娘、お栄の描いた美人画もありました。展示室前の高精細複製画「新年風俗図(初夢・朝化粧)」これは撮影OKです。右上は初夢を見る準備をしているところ。右下は新年の若水を準備しているところ。この首をめちゃ曲げて描くのは北斎の特徴であるらしい。常設展示室にある「北斎のアトリエ」門人、露木為一が残した絵を元に再現したもの。北斎父娘はゴミが散らかっていても平気でその中で絵を描いていたそう。これはまだ綺麗な方?w

2025.10.26

コメント(0)

-

水元公園の生き物記録2025/10/18

2025/10/1810月に入って全然水元公園に行ってなかった!あたりはキンモクセイの香りが漂って気持ちいい。左上:オオウンモンクチバ幼虫 ヤガ科 サナギ越冬 食草:クズ、ハギなどマメ科ハギにいた。右上:セイタカアワダチソウ キク科 花期10−11月下:コセンダングサ キク科 花期8−10月すでに実もついてて、触るとくっついてくる。なかなかの粘着力。つい見るとくっつけてみたくなる。左上:コブシ モクレン科 花期3−4月 右上:ナミハナアブかな?下:キタテハ タテハチョウ科 成虫越冬 食草:カナムグラ白抜きのハート模様がかわいい。上:チカラシバ イネ科 花期8−11月Xで穂を下からつまんで引っ張るとイガグリorウニみたいになるというのをみてやってみた。うん、ウニだw左下:ツルマメ マメ科 花期7−9月 大豆の原種だけあってミニ大豆右下:アキアカネ?ナツアカネ?どっちだ?左上:ホトトギス ユリ科 花期8−10月右上:カラスウリ ウリ科 花期8−9月 赤い実が映える。下:センニンソウ キンポウゲ科 花期7−10月左上:セグロアシナガバチかな?右上:ヤナギハナガサ クマツヅラ科 花期6−10月左下:ヤマトシジミ シジミチョウ科 食草:カタバミ右下:ワレモコウ ヒガンバナ科 花期7−10月 セセリチョウが止まってた。グリーンプラザの丸い花壇はちょうど植え替えで花がなかったけど、周りのワレモコウにたくさんシジミチョウが集まっていた。左上:ベニシジミ シジミチョウ科 幼虫越冬 食草:スイバ、ギシギシ右上:ジョロウグモ左下:ウラナミシジミ シジミチョウ科 食草:クズ、ハギなどマメ科ハギにはウラナミシジミがたくさんきてた。右下:フジバカマ キク科 花期8−10月

2025.10.19

コメント(0)

-

「円山応挙ー革新者から巨匠へ」三井記念美術館

2025/10/14行ってきました、円山応挙。円山応挙(1733〜1795)は江戸時代を代表する画家。写生に基づくリアルな絵。トーハクでも虫などが描かれた写生帖が展示されてて、なんの虫かちゃんとわかる凄さ。江戸時代の人たちも同じ虫を見ていたんだなとわかります。展示室内撮影NGですが、一部OKになってます。メインビジュアルにもなってる「遊虎(ゆうこ)図屏風」重要文化財。香川県金刀比羅宮の表書院を飾る障壁画、全16面のうち12面が展示されています。この障壁画の前に「虎皮(こひ)写生図」という屏風が展示されていて、それには実物大に描かれた虎皮と、横から見た図、虎の想像図が。実際に応挙が虎の毛皮を見ながら描いたものなんだそう。そこからのこの虎たちです。展示解説にも「このモフモフ感に注目!」とあって、確かにモフモフ。そして下は気持ちよさそうに寝ているw当時は虎のメスと思われていたらしいヒョウ。うん、ヒョウ柄だ。屏風の前には椅子が置いてあるので、椅子に座ってじっくり見ることができます。なんなら書院の中にいる気分。寝ているヒョウと一緒に寝てみたくなりました。2024年に発見されて東京初公開の「梅鯉(ばいり)図屏風」円山応挙・「竹鶏(ちっけい)図屏風」伊藤若冲もすごかった。注文主が金屏風を仕立てて、応挙と若冲それぞれに鯉、鶏を描くように依頼したものだそう。図録によれば、おそらく応挙が描いたものを若冲が見て「若いもんには負けんぞ」と描いたのではないか、とのことw他にもかわいいわんこやうさぎ、幽霊、猿もいてよかったです。そしてこういった文化芸術には援助を惜しまない人たちがいないといけないのだなとしみじみ思いました。質素倹約娯楽禁止なんていってたらダメなんだよ定信…。

2025.10.18

コメント(0)

-

小学校の読み聞かせ

今日は3年1組でした。・「おまたせクッキー」 ハッチンス/作 乾侑美子/訳・「トコトコさんぽ」 長野ヒデ子/作 スズキコージ/絵・「どんぐりころころむし」 澤口たまみ/文 たしろちさと/絵食欲の秋!からの、腹ごなしに散歩、水元公園散歩して拾うのはどんぐり!という流れで組んでみました。おまたせクッキーは一人1枚になった後のピンポーンの緊張感がいいですね。子供たちもどうすんのどうすんの?って感じで見てました。トコトコさんぽはスズキコージさんの怪しげな絵と相まって、ボールが出てきてからのクマが笑いを誘います。ころころむしは「かわいいなぁ」と読んだ途端に「かわいくない!」と総ツッコミが入りました。まぁね、何をかわいいと思うかは人それぞれですから。そんなに虫を嫌わないでキャンペーンはなかなか厳しいですw

2025.10.15

コメント(0)

-

千葉市動物公園で千葉大学オープンセミナーを聞く

2025/10/12千葉大学オープンセミナーを聞きに千葉市動物公園へ。千葉市動物公園に来たのは初めて。セミナー会場は、今年3月29日にリニューアルオープンした動物科学館内です。なので、まずは動物科学館内を見て回りました。動物科学館は熱帯雨林を体験しながら学べる場所。熱帯雨林に生息する動物たちもいます。エントランスホールにはどーんとフタバガキの模型が。熱帯雨林を代表する木です。ていうか、ここ、私が思っていた以上に科学館でした。熱帯雨林を糸口に環境保全や今の自分たちとの繋がりとか考えさせられるし、林床の世界は最近読んだ『大地の五億年』だったし、骨格標本や研究のパネル紹介もあって、なんならここだけで1日過ごせそう。上:ハシビロコウの剥製と骨格標本左下:ミユビナマケモノの剥製と骨格標本 右下:フタユビナマケモノ幼体剥製ミユビ→前肢指3本、短い尾、グレーがかった毛、目の周りにタレ模様フタユビ→前肢指2本、尾ない、薄茶の毛長い、タレ模様なしなるほど。ミユビはセクロピア属の木の葉を食べるけど、フタユビは木の葉、果物など雑食性が強いそう。動物園でもキャベツやカボチャ、リンゴ、白菜などを与えているそう。動物園にいるのはフタユビです。てことはショップで買ったこのポーチはフタユビではなくミユビなのだな。マグネットは千葉市動物園にいるフタユビの写真。そしてこれ「動物園で考古学」のコーナー!動物園造成のために昭和50年〜60年、平成6年に73000㎡を発掘調査(広い!)旧石器時代〜縄文早期〜縄文後期初頭の遺構が見つかってます。餅ヶ崎遺跡です。平安時代の竪穴住居跡も見つかってるそう。園内マップに遺構を重ねている図を見ると、人々が長い間ここで生活してきたんだなぁとしみじみ思います。セミナーは2時からなので…千葉市動物公園といえば!ハシビロコウのじっととしずか!科学館を出て鳥ゾーンへ。じっとは、低木の上に作った巣の上に座ってました!おぉ、なんか新鮮。こちらはしずか。しずかは1989年に来園…ってことは36歳以上ってことか!科学館情報によると、国内で飼育されているハシビロコウで産卵したのはしずかだけなんだって。そしてヘビクイワシもいます。あ〜いつ見ても麗しい。どれくらいジャンプできるか動物と比べてみようなんてのも。カンガルーめちゃ飛ぶんだね!平原ゾーンは広々としてて、ケージが目立たなくて、ゆったりしててすごいよかったです。もちろん動物はちょっと遠かったりするんですけど、動物にとっては過ごしやすいんじゃないかなぁって思いました。セミナーの前に昼飯をと再び動物科学館へ。バードホールでナマケモノいましたか?って見ているお客さんに聞いたら、あの辺に毛の塊っぽいものが、と。↓確かに毛の塊っぽいものがw事前情報で科学館内のカフェでナマケモノケーキが食べられるというので、ウータン・カフェへ。嬉しいことに、ケーキとドリンク、バインミーのハーフセットというのがあって、それを注文。私のお腹にちょうどいい量でした。ナマケモノかわいい💕右は、セミナー終わってからもう一度バードホールへ行ったら木のずっと上の方にいたナマケモノ!バードホールは2時半頃にスコールが降るようになってて、それでナマケモノが動き出すらしい。いよいよ本題。千葉大学オープンセミナー「アイヌの物語に登場するクマ」講師は阪口諒先生。クマの皮を被って人間の世界へ降りてくるカムイ。それを贈り物、歌や踊りで丁寧に送るアイヌ。単純に狩る狩られる関係ではないんだなということがよくわかりました。そしてトナカイ、ラッコはアイヌ語からきているということも。まだまだ知らないことがたくさんある〜。千葉市動物公園、また行きたい、ていうか行く。

2025.10.13

コメント(0)

-

旭川市博物館と男山酒造り資料館

2025/10/04帰省したので旭川市博物館へ行ってきました。ムスコも一緒。なんだけど、旭川駅に着いたら腹が痛いとトイレに直行。待ってる間、お土産コーナーをぶらぶら。鶴見中尉を発見。その隣にはヒグマ出没マップを首から下げたクマ。実家周辺でも目撃されてて、ムスコが夜タバコ吸いに出ようとしたらジジババに止められていた。昼間、近くの道路脇にフンを見つけたし。人目を避けて行動してるうちはいいけどね。で、イランカラプテキュンちゃんを見つけたので購入。そして旭川市のキャラクターあさっぴーのピンズも。旭川駅裏に神居古潭石が置いてあった。旭川市博物館は駅から歩いて15分くらい。受付にアシリパさんいた。入ってすぐはアイヌの展示。チセの中に入ると、アイヌ語でフチ(おばあちゃん)が語るアイヌの物語が聞けます。こちらは北方民族のコーナー。アイヌは、サハリン北部、アムール川下流域、カムチャツカ半島の環オホーツク海地域に暮らす先住民と交易などをしていた。ニブフ、ウィルタ、オロチョン、北海道アイヌ、サハリンアイヌ、千島アイヌの衣服がずらり。右下のはゴールデンカムイで頭打たれたお父さん(ニブフ)がきてたやつ!左は刀吊帯(エムシアッ)。男性が盛装の時に右肩から斜めにかける帯。オヒョウの内皮を縦糸にして木綿糸を横糸に模様を織り込んでいく。これは制作途中の様子。完成品は右にちょっと写ってる。右は祈りの道具色々。尾形が熱出した時に使われたシャーマンの太鼓あった。こちらもニブフのもの。左上:タマサイ、ニンカリなどの装身具。 右上:イクパスイ。「遺跡発掘師は笑わない」で出てきた漆塗りのイクパスイ(同じものじゃないけどね)も。下は革製品色々。かわいい刺繍が施されてたり普通に売ってたら欲しい。いやもう、展示数が多くてすごかった。1階から地下へ。真ん中の吹き抜けには旭川のシンボルツリーが。ヒグマもいます。縄文土器土器土器!左から縄文中期、縄文後期、縄文晩期。晩期の土器、なんだこの形は!こちらは続縄文時代(2000年〜1500年前)の土器。右上:土器の底まで文様が入ってる。右下:赤彩が入ってて綺麗。左:不敵な笑みを浮かべた土偶。 右上:石鏃たくさん!副葬品だそう。右下:大雪山頂の石器。大正13〜15年に採集されたそう。石屑もあったので山頂で石器を製作していたらしい。ヒグマを追ってキャンプしながら大雪山系を行き来していたんだって。すごいな。上:オホーツク式土器。染色体のようなエックス文様。紐とドットの貼り付け文様。左下:クマとラッコ。かわいい。 右下:骨角器色々。上:トゥレプ(ウバユリの根)とそれから作った干し団子。左下:チノェタッ(燈火) 右下:シラッキカムイだ!アイヌは広範囲に交易を行い、元とも戦い、新しいものも取り入れていく。北海道に来た和人とも交易をしていたけれども、徐々に不利な状況に追い込まれていく。屯田兵からの開拓史のところは時間がなくてじっくり見れなかった。旭川の地質、動植物のところも。後ろ髪引かれながらお昼は近くの道の駅でラーメンを食べ、バスに乗るべく駅方面へ。お次は男山酒造り資料館。資料館の前の公園に一升瓶の滑り台がw「男山」という酒は江戸時代銘酒といわれて浮世絵にも描かれている。左上「名取酒六家選・若那屋白露・木綿屋の男山」喜多川歌麿右上「大日本六十餘州之内武蔵」歌川国芳寛文元年(1661年)木綿屋山本三右衛門が伊丹で蔵元を創業。天保2(1831)年の米の大凶作で明治の初め頃に廃業に追い込まれる。その後全国に「男山」を名のる蔵元ができる。明治32(1899)年、旭川に山崎酒造ができて「男山」と冠した酒を作る。これが山本家の末裔に認められて、正式に秘蔵の製法や商標、印鑑などを譲渡したんだって。なるほど。資料館の隣にはショップがあって、そこでムスコは日本酒の無料試飲を。私は飲めないのでおちょこ山ソフトを食べました。純米発酵シロップとなんと美瑛産の牛乳を使ってるらしい。美味しかったです。改めて移動は車がないと大変だなぁと思いました。資料館前でバス待ってたけど、歩いてる人なんかほぼ見かけなかった。実家最寄り駅行きのJRも1時間に1本の運行だし。昔は本数あったけど、まぁしょうがないよね。1時間に1本あるだけありがたい。でもそれもいつまで持つか…。というわけで、今度は博物館オンリーでじっくり行きたい。

2025.10.08

コメント(0)

-

「きらめくゴキブリ展」足立区生物園

2025/09/28毎年恒例ゴキブリ展。11月30日まで。この日は日曜日で家族づれで園内賑わっていましたが、ゴキブリゾーンはほどほど。でも、あんまり「げぇ」とか「キモっ」とか言う人が少なかったような。ゴキの良さが浸透してきている…のかも。私のイチオシ、サツマゴキブリ。キラメキPointは縁どり色とりどり。いや、ほんと綺麗なんですよ。私の写真では伝わんないけど。それに丸っこくて可愛い。丸っこくて可愛いくて模様も面白いのはハテナゴキブリとドミノゴキブリ。ゴキブリに麻酔をして幼虫の餌にする、ゴキブリの天敵サトセナガアナバチも展示されていたのだけれど、天井にくっついててよく見えなかった。ゴキマグネットガチャ、サツマ狙いで回したけれどチャバネでした。チャバネのキラメキPointは、母は強し。産み出される卵鞘がお腹と同じくらいの太さで孵化するまでくっつけたままなんだって。うーん人間と一緒?ゴキゴキ総選挙はサツマに1票。がんばれサツマ。チョウの飼育室にツシマウラボシシジミ。9月の大温室生体展示は見れなかったので。でもやっぱり飛んでるところが見たい。ホシヒメホウジャクがたくさん羽化してた!卵背負ってるコオイムシは1匹だけ。あとは背負ってなかったんだけど、メス?それともこれから背負わされる?あんまり背負ってないのみたことないから新鮮だった。

2025.10.01

コメント(0)

-

「運慶−祈りの空間ー興福寺北円堂」東京国立博物館

2025/09/24トーハクの友の会についてくる特別展観覧券、最後の1枚は運慶で。興福寺の北円堂は通常は非公開。北円堂の弥勒如来坐像の修理完成を記念して、60年ぶりに寺外での公開なんだそうですよ。展示室内は弥勒如来坐像、無著・世親菩薩立像、四天王立像の7体のみ。全て国宝!しかも180度ぐるりと見ることができます。無著菩薩立像は、よく写真で見るやつ!本物!目の玉眼(水晶を嵌めてる)がすごい。生きてるみたい。四天王はかっこいいし、すごい良かったです。弥勒如来坐像の中は空洞なんだけど、中に五輪塔、厨子が納められているそう。図録を買った時に有料の袋2種類ございますけどどうしますか?と聞かれ。1つは普通のビニールで、もう一つがこの四天王と菩薩がプリントされた300円の紙袋。紙袋にしちゃったよ。だってかっこいいんだもの。さて、考古展示室行ったら展示替えがあったようでぐるっと見れる展示ケース内が遮光器土偶になってました。左・右上:遮光器土偶(重要文化財) 縄文晩期 青森県つがる市木造亀ヶ岡出土 右下:遮光器土偶 縄文晩期 秋田県美郷町六郷石名館出土左上・右上:深鉢形土器 縄文後期 板橋区小豆沢貝塚出土このライン好きです。下:1イモガイ形土製品 縄文晩期 岩手県軽米町出土 2キノコ形土製品 縄文後期 岩手県軽米町出土 3スタンプ形土製品 縄文後期 岩手県軽米町出土 4スタンプ形土製品 縄文後期 千葉県野田市東金野井貝塚出土謎のスタンプ形土製品。何かに押して模様をつけていたのか、なんなのか?左上:貝製垂飾(タカラガイ) 弥生後期1〜3c 神奈川県三浦市毘沙門C洞窟出土展示はこっちが上になってるけど、弥生時代的には多分割った断面の方が表?右上:貝輪(マツバガイ) 弥生後期1〜3c 神奈川県三浦市毘沙門C洞窟出土この貝輪は腕に嵌めるには小さいから首から下げたか、それとも指輪か、埋葬に使ったのか。左下:小銅鐸 弥生後期〜古墳前期3〜4c 栃木県小山市田間西裏出土 小銅鐸 弥生後期1〜3c 静岡県沼津市井出字閑峯出土 小銅鐸 弥生後期1〜3c 伝徳島県美馬市脇町江原地区出土右下:壺形土器 オホーツク文化期6〜7c 北海道枝幸町歌登本幌別出土本館の浮世絵展示。左:「たいこもち」歌川国芳 江戸19c右上:「其面影程能寫繪(そのおもかげほどよくうつしえ)・弁けい」江戸で流行った影絵遊びを題材にしたもの。右上の弁慶が三井寺から奪った梵鐘を比叡山へ引き摺り上げた様子を影にすると、幇間の笑った顔になる、というもの。左下は同じ趣向で「猟人にたぬき」なんだけど、これを影絵にしたのは展示してなかった。おそらくクジラなんじゃないかなぁと思う…んだけど、違うかなぁ。

2025.09.28

コメント(0)

-

「氷河期展」国立科学博物館

2025/09/20行ってきました、氷河期展。氷河期を生きた巨大生物大集合って感じ。左上:ケナガマンモス 目がにっこり笑ってるみたいでちょっと可愛い。右上:ギガンテウスオオツノジカ 名前の通りとにかくツノがでかい!首が疲れそう。左下:ホラアナグマ ツメが長い!右下:ケサイ こども可愛い。今現在の地球は氷河が残っているので、氷河期の中でも間氷期と呼ばれる時代なんだって。ということは実質上今も氷河期。でも今後温暖化が進んで氷河が全て溶けてしまったら氷河期は、終わる…。今、地球上に存在する人類はホモ・サピエンス一種のみ。でも、約11万年前〜1万2000年前頃には、ホモ・サピエンスの仲間のクロマニョン人と、別の人類、ネアンデルタール人がいて、アジアにはデニソワ人とフローレス島にいた小型人類ホモ・フロレシエンシスの2種類が住んでいたらしい。そして最終氷期が終わる頃には、ホモ・サピエンス以外の人類はいなくなってしまった。左・右上:ネアンデルタール人(ラ・フェラシー1号)復元模型ラ・フェラシー岩陰遺跡(フランス) 身長約170㎝ 体重約85kg 40〜55歳ピアスおしゃれ。羽飾りも素敵すぎる。右下:ネアンデルタール人が使っていた石器素材がジャスパーって書いてあるんだけど碧玉?日本だと勾玉とか作っちゃうやつじゃん!なんて贅沢。色がキャラメルみたいで艶もあって美味しそうだった。上:幌加川遺跡遠間地点出土 石器 遠軽町埋蔵文化財センター所蔵の黒曜石!下:桐本耳取遺跡(鹿児島)右下は耳取ヴィーナスと呼ばれる最古級の石製小像なんだって。確かに線が刻まれてるんだけど、ヴィーナスかどうかはよくわからない…気がするw大きい展示が多かったので、割と短時間で見れました。何万年とか何億年とかそういう単位で地球を見ると果てしない気持ちになるんだけれど、今の温暖化は急激すぎる、というのはよくわかった気がしました。そして、ヒトの進化というか進歩?も急激だったんだなぁと思ったり。氷河期展の次は大絶滅展なんだけど、また色々考えさせられそうです。かはくで新しく発売になったアンモナイト型クッキー、9種類あるんだけれど、ニッポニテス型を買いました。味はキャラメル味。美味しかったよ、ニッポニテスの味はしないよ。

2025.09.27

コメント(0)

-

「輝く!柏の縄文オールスター」柏市郷土資料展示室

2025/09/23縄文オールスターって聞いたらもう見に行くしかないでしょう。入ったらもうこんな感じ。うわぁ土器がいっぱい!しかもケースないから直で見れる!なんてこと!でもまずは周囲のケース内の展示から。縄文前期ころ、奥東京湾と古鬼怒湾が現在の柏市あたりで接していた。古鬼怒湾の名残が現在の手賀沼。なので手賀沼の周辺にはムラがたくさんあった。こちらは私の好きな関山式土器。駒形遺跡(小青田)出土。縄文につぶつぶうねうねたてたてヨコヨコすごい。今回初めて知った言葉。混土貝層、混貝土層、純貝層。下:笹原遺跡出土のウミニナ類(フトヘナタリ)。先端を折断して中身を吸い出して食べていたそうなんだが、この食べ方は古鬼怒湾水系で見られるもの。笹原遺跡は東京湾水系にあるんだけれど、出自が古鬼怒湾の人たちが住んでいたのではないかと推測される。なんかすごいな。土偶、土版、人面把手など。このちっちゃい土偶、シンプルイズベストって感じw大松遺跡出土の大型の土器2点。上:中部から北陸の焼町式土器の特徴(立体的にうねる文様、環のついた把手)を持つ。下:中部から西関東の勝坂式土器の特徴(口縁から胴にかけて粘土紐で三角の区画を作って、その中を渦巻や三叉文で埋める)を持つ。その地域の人がやってきて、土器を作ったのかもしれない。さぁ真ん中の土器ステージ!大きい土器が6個もあるよ。でかいよ迫力あるよ。こっちは出山遺跡出土の土器たち。柏市内でも有数の出土量なんだって。その中からこれいいね、の土器をピックアップ。やっぱりこの形(加曽利式だよねきっと)に私は惹かれるw右下の耳飾、見てたらドーナツに見えてきた。土器の模様を写す栞作りもやりました。本物の土器のかけらの上に紙を置き、色鉛筆で模様を写しとります。本物の土器にも触れて一石二鳥。3種類の土器の模様を写しました。土器がたくさんで幸せ空間でした♪

2025.09.24

コメント(0)

-

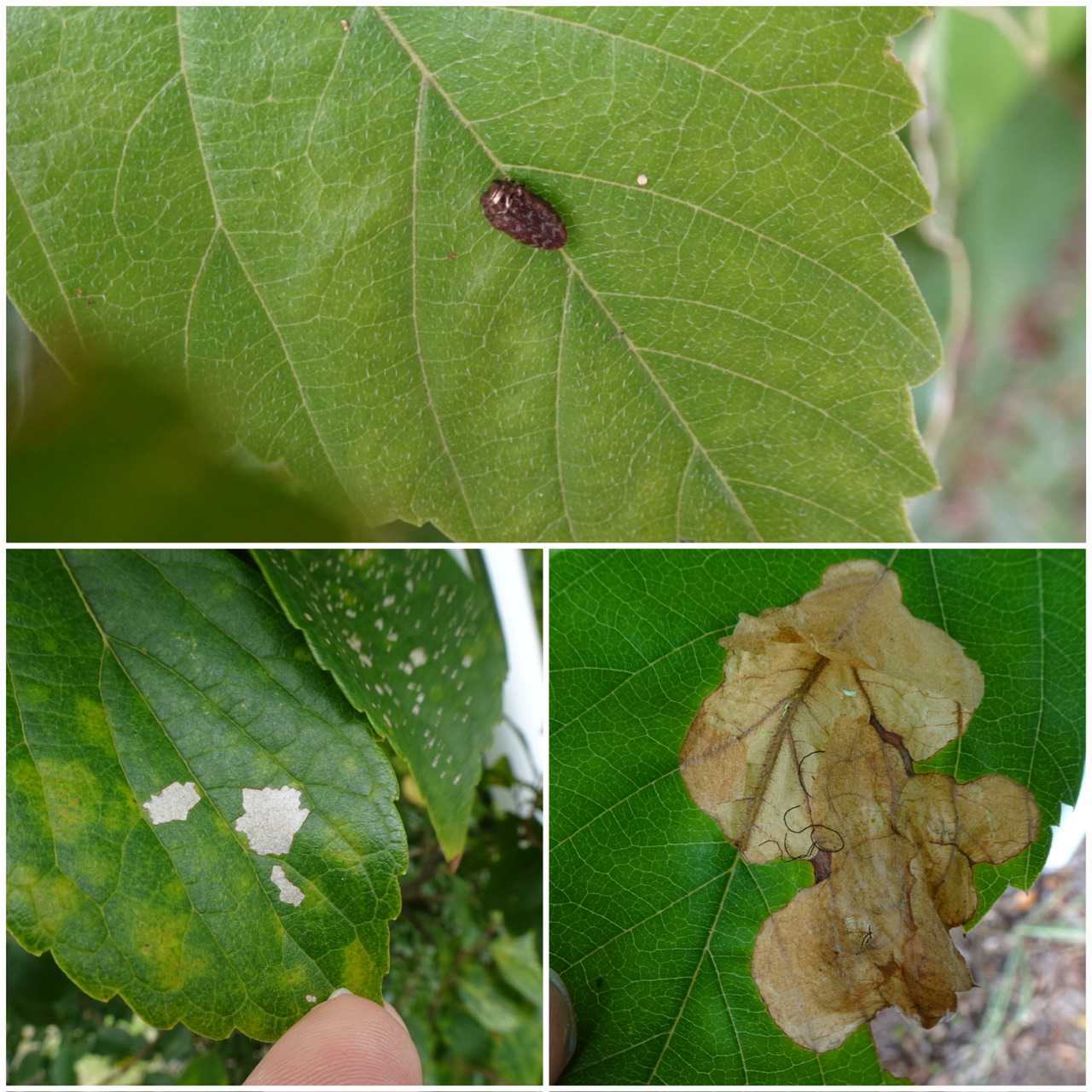

水元公園の生き物記録2025/09/21

2025/09/21左上:クズクビホソハムシの食べ痕がすごい。近くに卵もあって幼虫もいて成虫ももちろんいて。クズの繁殖力もすごいけど、ホソハムシの繁殖力もすごいな。右上:コノテガシワ ヒノキ科 花期2-3月 球果ができてた。左下:アカボシゴマダラ幼虫 なんとなくツノに触ってみたら思った以上に硬かった。頭ブンブン振って嫌がられたのでごめん。右下:ルリモンシャチホコ幼虫 シャチホコガ科 サナギ越冬 食草:ハンノキ左上:クヌギの根元にキノコが生えてた。グーグルさんによるとツルタケらしい。周りにもたくさん生えてた。右上:ハンノキにもキノコ。この木はタマムシの脱出穴がたくさんあった木なんだけど、やっぱり弱ってきてるんだろうか。左下:ハリエンジュの葉っぱに誰かの卵が。コミスジかなぁ。右下:ガマ ガマ科 花期6−7月 2段になってるw左上:オニバス スイレン科 花期7-8月 水辺のさと内の池にもオニバス。右上:ナカグロクチバ幼虫 ヤガ科 食草:イヌタデ、ナンキンハゼ、ミソハギ、ザクロなど 模様がとても綺麗。左下:ヒガンバナ ヒガンバナ科 花期9月 草はらの中にポツンと咲いてた。右下:パンパスグラス イネ科 花期9-10月上:キンエノコロ イネ科 花期8-11月一面に生えてて金色に輝いてて綺麗だったんだが、写真ではイマイチ。左下:グンバイムシ 右下:オオタバコガ幼虫 ヤガ科 サナギ越冬 食草:ナス科、マメ科、イネ科など

2025.09.21

コメント(0)

-

「アイヌモシリ−アイヌの世界と多様な文化」國學院大學博物館

2025/09/17国立アイヌ民族博物館との共同開催、トゥレッポんがお出迎えしてくれました。上:日本初のアイヌ語辞典『藻汐草』写 江戸時代文化元年(1804年) 原本:江戸時代寛政4年(1792)下:『番人円吉蝦夷記』能登屋円吉編 江戸時代慶応4年(1868年)絵も入っててわかりやすい。松浦武四郎編『後方羊蹄於路志(しりべしおろし)』 江戸時代安政2年(1855年)一枚もののアイヌ語彙集。蝦夷地に行く和人が使えるように作られた。虫のところは蛇が続いて、ナメクジ?トカゲ?この時代、爬虫類も虫の仲間だったのがよくわかる。上:トンコリ(弦楽器) トンコリが描かれた『天塩日誌』松浦武四郎 江戸時代文久3年(1863年)左下:シカ笛(イパプケニ) アシリパさんも使ってたな右下:ルサ(草皿) 武四郎はこの上に盛られたルイベを食べたそう左上:ルウンペ(木綿衣)細いテープ状の布を直線や曲線に縫い止め、その上に刺繍を施したもの。左下:カパラミプ(カパラ=薄い、アミプ=着物)これは2019年に作られたもの。今も技術が受け継がれている。などと和人の私が簡単に言えることではない。同化政策で言葉も習俗も捨てざるを得なかった中、なんとか受け継ぐことができたのだから。右:アットゥシ(樹皮衣) オヒョウやハルニレの樹皮を使った布。展示されてるのは見るんだけど、常々触ってみたかったのだ。これは触れる!樹皮を煮るとこんなペラペラな層になって柔らかいんだ!面白い。『夕張日誌』の解説に、武四郎はアイヌが場所請負人の都合で酷使されていることを知り怒りを募らせたと書いてあったのだけど、武四郎のような人が政府の中枢に多数いたら、違った未来があったのかもしれない、けどそんな簡単なことではなかったのかもしれない…。上:『蝦夷島奇観』写 江戸時代19c 原本:江戸時代1799−1807年イヨマンテの様子、なんだけど、クマの表情がなんともいい顔。展示室のあちこちにアイヌ語表記が。ミュージアムショップで図録と『アイヌ文化の基礎知識』、マグネットを買いました。来月は実家に帰るので、旭川市博物館へ行こうと思ってます。<おまけ>表参道から博物館への道沿いに生えてるエノキを何気なく見たら、アカボシゴマダラの幼虫発見。カラスウリ、ヤブガラシ、ヒルガオが繁茂しているフェンスには、ヨツボシカメノコハムシが!そしてブドウトリバもいた。

2025.09.20

コメント(0)

-

小学校の読み聞かせ

今日は5年1組でした。・「あつさのせい?」 スズキコージ・「おおかみのおなかのなかで」 マック・バーネット/文 ジョン・クラッセン/絵 なかがわちひろ/訳・「いもむしずんずん」 伊佐久美まだ暑い、というかまた暑いので「あつさのせい?」を。よだれのついたハンカチを拾って頭にかぶるのが、みな色々気になる様子。まぁそうね、気になるよね。「いもむし〜」は前の方にいた子どもたち数名が手で目をふさぎながら聞いてた。(いもむし苦手かそうですか、すまんねぇ)と心の中で思いながら読んだけど、時々手を退けながらチラチラとみていたので、ありがとうです。

2025.09.17

コメント(0)

-

「蔦屋重三郎と版元列伝」太田記念美術館

2025/09/09大河関連展示第5弾は太田記念美術館。今回は地下にも展示があるので結構なボリューム。混んでるかなぁと思ったけど、全然ゆっくり見れました。江戸から明治期にかけての12の版元が大集合。鶴屋さんは明治以降は教科書などを出版していたとか、明治に入ってから54歳で版元業を始めた秋山武左衛門とか、やっぱりいつの時代も栄枯盛衰やめる人辞めざるを得なかった人今がチャンスと始める人、色々なんですね。地下には明治期の浮世絵が展示してあったのだけど、日清日露戦争を描いた浮世絵があって、そうか戦争絵は当然この時にもあったんだなと。図録解説によると明治20年代には浮世絵版画は低迷していたが、明治27年日清戦争が始まると出版界は活況を呈し浮世絵版画も制作数が増えた、とのこと。なるほどなぁ。前期後期で展示が変わるので、後期も見に行く予定。

2025.09.14

コメント(0)

-

水元公園の生き物記録2025/09/13

2025/09/13前回コムラサキの幼虫かどうかよくわからなかったので、ちょっと大きくなってツノが出てるかどうか確認できたらいいなぁと思って行ってきた。のだが、まぁ見つけられなかったw左上:ブチヒゲカメムシ カメムシ科 右上:ホオズキカメムシ?下:オオミノガ幼虫 ミノガ科 幼虫越冬 多食性オオミノガが歩いてた!ミノの大きさは私の親指くらい。大きい。歩くオオミノガ幼虫動画 YouTube左上:カナヘビ幼体 日向ぼっこ中かな。右上:ブドウトリバ トリバガ科(コブドウトリバかも)ヤブガラシにいた!小さいし蚊みたい。でもガ。見つけられて嬉しい♪左下:アカタテハ タテハチョウ科 成虫越冬 食草:カラムシ、イラクサ、ケヤキ右下:ツルマメ マメ科 花期7-9月 大豆の原種左上:ツユクサ ツユクサ科 花期6-10月右上:コミスジ タテハチョウ科 幼虫越冬 食草:クズ、ハギ翅に欠けもなく綺麗。クズの葉の上をふわふわ飛んでたけど、産卵してる感じではなかった。左下:クロヒメバチ? 右下:クズマダラホソガの食痕上:キクイモ キク科 花期9-10月 私の背丈よりも高い、一面に咲いてた。左下:イノコヅチ ヒユ科 花期8-9月右下:ツマキシャチホコ幼虫 シャチホコガ科 サナギ越冬 食草:クヌギ、コナラ前回とは違う木で発見。何年か前に成虫を見た時はすっごい嬉しかった。こうやって幼虫がいるってことは成虫をまたみられるってことなのでやっぱり嬉しい。2023/07/23に撮影したツマキシャチホコ。交尾中。

2025.09.13

コメント(0)

-

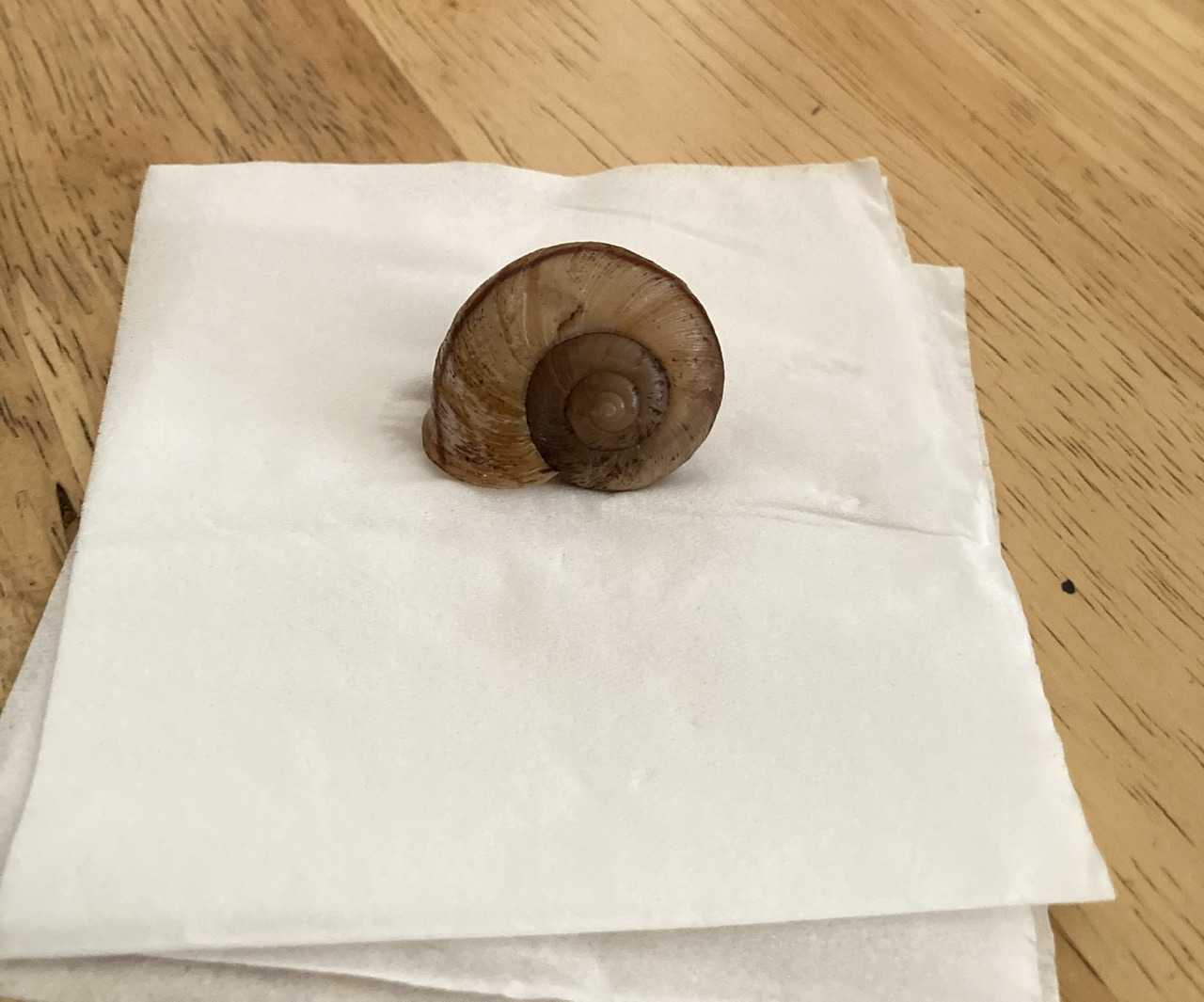

最後のヒダリマキマイマイ没

9/6カタピーのケースを掃除しようと中を見たら、カタピーが殻の入り口に膜を張らずに転がっているではないですか。しかも中身の色が茶色っぽく変色している。残念なことに寿命が来てしまったようです。約6年と1ヶ月、でした。以前カタツムリの殻を標本にする方法を調べたら、生きてるうちに茹でて中身を取り出すと書いてありまして。流石にそれはちょっとできないし(ガは標本にするのにしめてるくせに)…これまでも死んでしまったカタピーは落ち葉分解プランターに入れていたので、同じく落ち葉分解プランターへ。そうしたらあっという間にダンゴムシが集まってきて、キレイにしてくれました。すごい。今日、熱湯消毒して乾かしました。殻の入り口を嗅ぐと、魚介類の匂い、というかエビ?っぽい匂いがします。下手するとクサイwさて、何に入れて保存しようかなぁ。

2025.09.09

コメント(0)

-

水元公園の生き物記録2025/09/07

2025/09/07以前住んでたところの横の駐車場にそういえばウマノスズクサあったなぁと思って、久しぶりに見に行ってみた。私がいた頃とちょっと変わってたけど、スズクサは生えてた。が、ジャコウ幼虫はいなかった。今後もみにこようっと。上:アカボシゴマダラ幼虫 タテハチョウ科 幼虫越冬 食草:エノキ下:セスジスズメ幼虫 スズメガ科 サナギ越冬 食草:ヤブガラシ、サトイモなどここから水元公園。左上:ウリハムシ 右上:クロウリハムシ 同じカラスウリの葉っぱにいた。左下:ゴマダラチョウ タテハチョウ科 幼虫越冬 食草:エノキ右下:ツマキチャチホコ幼虫 シャチホコガ科 サナギ越冬 食草:コナラ、クヌギなど落ちてるアカメガシワの実を持ち上げたらいた。上:オオホシカメムシ幼虫 オオホシカメムシ科左下:ハサミムシもいたよ右下:別な木で見つけたのはオオホシカメムシの成虫左上:ヤナギルリハムシ交尾中右上:えっと、コムラサキの幼虫?葉っぱに糸かけて隠れるの?小さすぎてよくわからん。 下:ナミテントウ 似ているようで違う柄チュウゴクアミガサハゴロモ。もう普通にみられる。幼虫はフリフリ真っ白サンバ虫。左上:でかいミノムシいた。中身入ってるかはわからん。右上:ヤマトシジミ シジミチョウ科 食草:カタバミ左下:ガガブタ かわいいよガガブタ右下:センニンソウ キンポウゲ科 花期7-10月

2025.09.07

コメント(0)

-

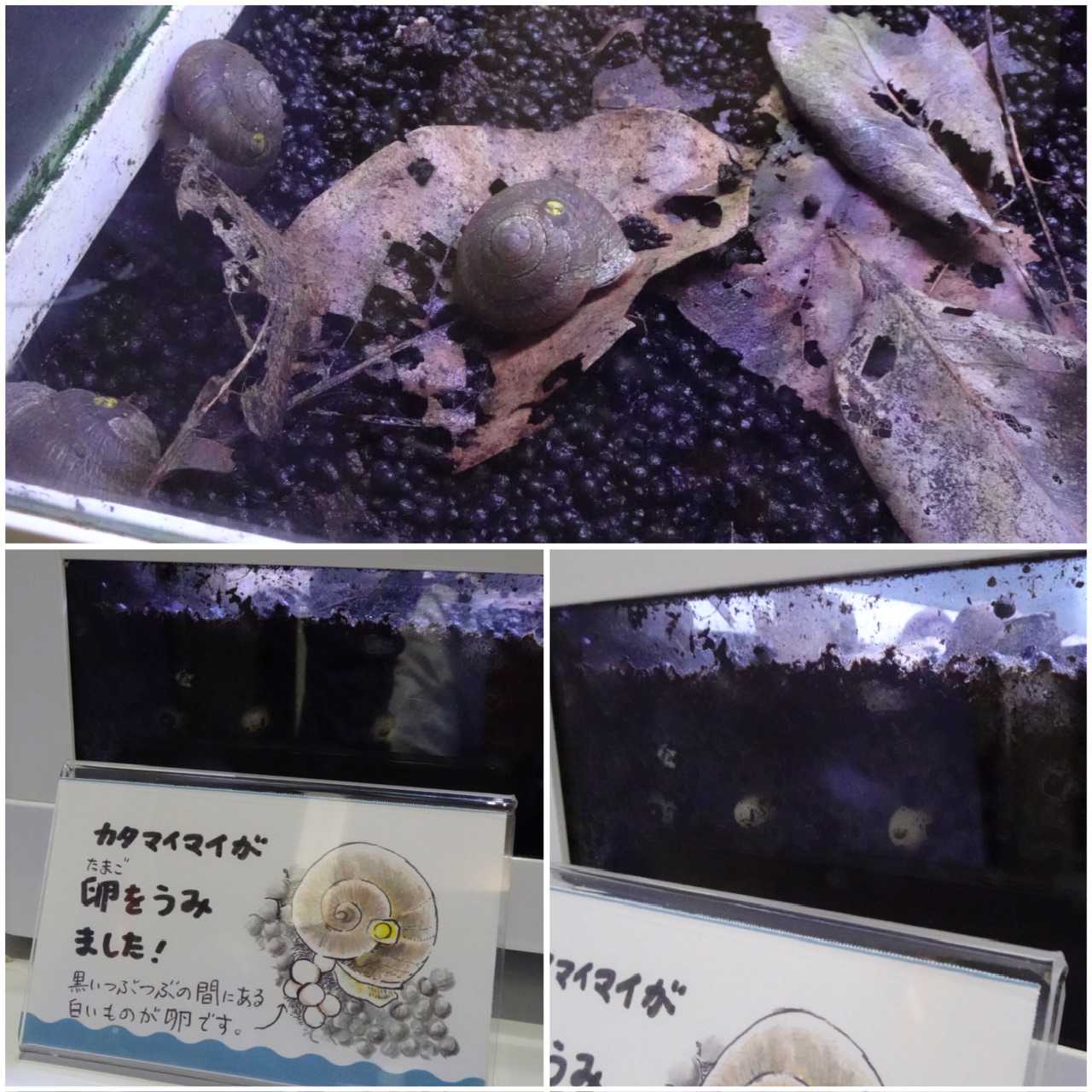

葛西臨海水族園へ

2025/09/02混雑予想カレンダーによると今日は空いてるようなので行ってきました。確かに空いてた。学校も始まったばかりだし、遠足とか団体の予約がないんでしょうね。情報資料室に小笠原諸島の固有種、カタマイマイがいました。2017年から都立の動物園水族館でカタマイマイ、アナカタマイマイ、チチジマカタマイマイ、キノボリカタマイマイの生息域外保全を行なっているそうです。東京ズーネットそしてなんと卵が!大人のマイマイは3センチくらいで、うちで飼ってるヒダリマキマイマイと大差なんだけど、卵がでかい!見れてよかった。左上:オレンジシーペンがくったりしてたw右上:ピコロコの蔓脚左下:ダイオウグソクムシが近いところに!嬉しい。右下:南極の海にいるプランダーフィッシュの卵!8/13に産卵したそう。4ヶ月くらいで孵化するらしい。↓成魚の写真が撮れなかったので、こちらの記事で東京ズーネットマグロ水槽もゆっくり見れる(写ってるのは知らない人です)12時からのスポットガイドを聞いて、ブレーキに使う第一背鰭と方向転換に使う腹鰭を知り、じっくり観察。確かに水槽の端でヒレが出たり引っ込んだりしてる。しかし写真に撮るのはむずい。クロマグロ泳ぐ動画 Youtubeしおだまりコーナーにウツボが!小さいサイズではあるけど、こんな間近で見れるのはなかなかないな。そして、ムラサキウニのトゲトゲに指をギュッとされてきました。フェアリーペンギン換羽中。もはもはさんに、もう少しで終わりそうな子。フンボルトも首周りに羽が。近くにいたおじさんが、日に焼けてるんじゃないのか?と心配していたけれど、大丈夫、ちゃんと羽伸びてきますから。通りすがりの親子連れが、うわキモっ!って言いながら行ってしまったけど、そんなにキモいかなぁ、フナムシ…左上:ヤセタマカエルウオ。めっちゃ跳ね回ってた。右上:ジンガサウニ。かっこいい。左下:ネジレカラマツ。ねじれてる〜。 右下:シモフリウミシダ左上:クマノミの卵。らしいのだがこれでいいのか?なんか岩の上にポツポツあるやつ。8/28に産卵。10日ほどで孵化するらしい。右上:アカミシキリ。赤いナマコ。左下:コケギンポ。アカミシキリもコケギンポも周りの色に溶け込んでる。(写真に写ってる場所では目立つけどw)右下:マナマコ。トゲトゲが強そう。左:ゴンズイ 綺麗に群れで泳いでた泳ぐゴンズイ動画 Youtube右上:マコガレイ。目しか見えないw 右下:タコノマクラそして前回来たときはいなくて悲しかったけど、いました!オオワレカラ!子どもがわちゃわちゃいっぱいいる〜。オオワレカラ子沢山動画 Youtubeオオワレカラお手入れ中動画 Youtube暑さにめげず行ってよかった。

2025.09.03

コメント(0)

-

「大型建物跡研究ノートー後晩期集落の大きな家」加曽利貝塚博物館

2025/08/27縄文成分を補給しに加曽利貝塚へ。一般的な竪穴住居跡のサイズは直径5〜6m。後期〜晩期には直径10〜20mのものが出てくる。これらを大型建物跡、大型住居跡と呼ぶ。それらの跡からは、石棒や石剣、異形台付土器など、祭祀に使われたと思われるものが見つかっている。なんか新しいキャラが爆誕してたw上:加曽利貝塚112号住居跡 後期 19×16m左下:112号から出土の異形台付土器。加曽利ではお馴染み。右下:加曽利貝塚140号住居跡 晩期 12×13m深鉢と敲石、磨石。赤い顔料が残っている。上:加曽利貝塚85号住居跡 晩期 7×6m大型ではないが、石棒、石剣が出土した。 左下:土製耳飾 右下:鉢 ぽってりしててかわいい。上:君津市鹿島台遺跡S I-018住居跡 後期 17×16m完形の石棒や石製品が見つかる。左下:釣手土器 小ぶりでいい感じ。 右下:瓢形土器 この穴はなんだろうね上:市原市祇園原貝塚50号住居跡 後期 18.2×17.6m長さ2.7mの炉に加え、小さな炉が10箇所以上見つかったそう。浅鉢形土器が色々。そして小ぶりな釣手土器。上:市原市祇園原貝塚49A・B号住居跡 後期 A18×15m B10×9m Aの後に小さいBが作られた。上右:市原市祇園原貝塚43号住居跡 後期 8×7m大型ではないけれど、石冠が出土した。左下:異形台付土器 団子鼻みたいでかわいい右下:土偶 足の部分かな?左:佐倉市井野長割遺跡第2次1号住居跡 後期 直径10m 異形台付土器 右上:住居跡から見つかった炭化した敷物右下:佐倉市井野長割遺跡第1次住居跡 晩期 直径12m 土偶上:鎌ヶ谷市中沢貝塚25号住居跡 後期 直径10m異形台付土器は住居跡の中からではなく、少し離れたところから見つかった。下:叩かれた跡のある石剣上:佐倉市吉見台遺跡A地点1号住居跡 晩期 直径12m 佐倉市吉見台遺跡A地点6号住居跡 晩期 12×10m左下:赤彩が残る敲石 右下:6号から出土の土偶上:佐倉市吉見台遺跡第84号住居跡 晩期 18×18m左下:土偶右下:市原市能満上小貝塚15号住居跡 晩期 13×11m→10×11m 猪形土製品左右の後ろ足は10mほど離れた別々の場所から見つかったそう。上:市原市能満上小貝塚11号住居跡 晩期 7×7m大型ではないが、建物が使われなくなった後に何か祭祀をしたのでは?とのこと。左下:円形土板 丸いのはあんまり見たことないかも右下:土製耳飾 左のは欠けてるけど完形だったら結構な大きさだよな。手燭形土器(県指定文化財)この土器はほんと好き。手のひらサイズ、裏の紋様、残る赤彩、そしてカタツムリっぽい形。好きだ。大型建物は後期が大きく晩期は小さくなる傾向がある。そして後期は祭祀に使う道具がある程度決まっていたけれど、晩期はまちまちになる。異形台付土器は後期からしか見つからないらしい。後期に比べて晩期は人も少ないから儀式が簡略化されたというのもあるのかなぁ。縄文成分摂取完了。

2025.08.31

コメント(0)

-

「記録をひらく 記憶をつむぐ」東京国立近代美術館

2025/08/262025年は昭和100年、戦後80年の節目の年。東京国立近代美術館で開催中の「記録をひらく 記憶をつむぐ」を見てきました。最近読んだ『星落ちて、なお』の中に戦争絵という言葉が出てきて、これは実際に見てみなきゃと思ったのでした。「戦争記録画」と呼ばれる作品は153点。戦意高揚と戦争の記録を目的として描かれたものなのですが、戦後アメリカに接収。1970年に「無期限貸与」という形で返還されたそうです。開催あいさつの中に「戦争体験をもたない世代がどのように過去に向き合うことができるか、問われています」とありました。まさに今自分が見ておかないといけないことなんだと実感しました。館内は撮影NGマーク以外は撮影OKです。図録は作成しないということだったので、解説もじっくり読んで2時間半ほどでした。大政翼賛会のポスターは撮影NGでしたが、ポスターがあちこちに貼られ、新聞、雑誌、ラジオ、あらゆるものが戦争一色。そんな中で自分が何を選択できるだろうか考えてしまいました。左上:大政翼賛会文化部編『詩歌翼賛』1941年日本放送協会は「国民の誓い」という番組の中で「愛国詩」の朗読のコーナーを開始した。右上:「グンシンヤマザキブタイ」『コドモヱバナシ』1943年12月左下:鬼頭鍋三郎《輝く対面》『主婦之友』1941年5月戦没者の遺族は「誉れの家」、子供達は「靖国の遺児」と呼ばれた。右下:『主婦之友』1944年5月「必ず回覧してください。前線の兵隊さんは一本の煙草も分けてのみます。私達も一冊の主婦之友を十人二十人で読み合ひませう」『家の光』1941年1月 付録「大東亜共栄圏地図」『家の光』実家でとってたなぁ。その付録にこの時代にはこんな地図が付録でついていたとは。「社会的に大きな影響を与えた報道に際しては、複数のジャンルから作品が登場し、それらが連鎖することで国民感情に働きかける力が増幅されていった」部隊の全滅が「玉砕」という言葉で美化され、「特攻」は出撃前の盃をかわす儀式、盛大な旗振りの中、大空へと飛んでいく飛行機、など死のイメージからは程遠い。今もそうだけど、そこに物語が生まれてしまうとそこから逃れるのは難しい気がする。満洲国がグラフ誌やポスターなどで取り上げられるようになり、観光パンフレットが登場する。不況に喘ぐ日本国内から新天地を求めて満州へ渡る人が増えていく。「女流美術家奉公隊」1943年洋画家・長谷川春子を中心に結成。「戦ふ少年兵」展を開催し、世の母親たちに息子を少年兵として志願させるよう呼びかけた。この説明書き、読むだに恐ろしいのだけれど「お国のために」これが普通だったのだろうな。そして、私が当時そこにいたら、それに抗うことができただろうか、どうだろうか。ショップに図録はなかったけれど『戦争と美術1937-1945』という本が置いてあって、ただお値段が結構なお値段だったので、図書館で借りて読もうと思います。

2025.08.30

コメント(0)

-

水元公園の生き物記録2025/08/13

2025/08/13仕事は休みに入ったのだけど、雨続きでなかなか出られず。やっと晴れたので水元公園へ。上:ナミガタチビタマムシ タマムシ科エノキの葉っぱに相変わらずたくさんいた。タマムシハンドブックを買ったので、どんとこい(でもサイズが4ミリくらいだからやっぱりルーペがあると尚良いと思われる)左下:エノキに残るチビタマムシの食痕右下:エノキに潜っていた幼虫の痕。黒い紐状のものはフン?左:シラホシカメムシかな。カメムシも見分けが難しい。右:コバネヒョウタンナガカメムシ カメムシとは思わなかった!前脚の付け根が太くなってる。オンブバッタが脱皮中…というか羽化中?背中がとうきびっぽいw左上:トウキョウヒメハンミョウ ハンミョウ科なんか足元を飛んでったような気がしたので目を凝らして見たらいた!右上:クズノチビタマムシ タマムシ科前に幼虫を見たので成虫見れて嬉しい。下:ショウリョウバッタ褐色型 バッタ科ショウリョウバッタはほんとにでかい!迫力ある。左上:コミスジ タテハチョウ科 幼虫越冬 食草:クズ、フジなどマメ科翅がボロボロ、色々あったんでしょうねぇ。右上:チョウトンボ トンボ科 見るとやっぱり撮りたくなる。綺麗。左下:セミの抜け殻のなる木右下:アカボシゴマダラ タテハチョウ科 幼虫越冬 食草:エノキ上:シオカラトンボ(だと思う)トンボ科遊歩道上を飛んでは止まりを繰り返していたんだけど、止まるとどこにいるか見えなくなる。近寄れば飛ぶし難しい。尾の先端が白い?気がするのでシオカラだと思う。けど自信はない。左下:イチモンジセセリ セセリチョウ科 幼虫越冬 食草:イネ科これも白点がまっすぐだからイチモンジ…でいいと思う。右下:ジャコウアゲハ幼虫 アゲハチョウ科 サナギ越冬 食草:ウマノスズクサうちのベランダにも食草あるんだけどなぁ。来てくれないかなぁ。

2025.08.13

コメント(0)

-

ヨモギエダシャクの記録

ヨモギエダシャクの幼虫、気づくとベランダにいていつの間にかいなくなる。そして私に期待を持たせる憎いヤツ。ヤブガラシに食痕!セスジスズメか?と見るとヨモギエダシャク。エノキに食痕!ゴマちゃんか?と見るとヨモギエダシャク。クワに食痕!クワコか?と見るとヨモギエダシャク。過去に飼育を試みるも失敗。↓過去日記よりヨモギエダシャクの幼虫この時は幼虫が小さすぎて、虫カゴの上の隙間から逃げて行方知れずになったのでした。私もまだ未熟だった…でまぁその後は、ベランダで見つけてもなんかスルーしていた。今回はカラムシに食痕!アカタテハか?と見るとヨモギエダシャク。次の日見るといなくなっていたのだけれど、今度はミソハギに食痕!ベニスズメか?と見るとヨモギエダシャク。ということで今年は室内へ!考えてみたら幼虫はよく見るけど成虫は見たことないんだよな。8/7ちょっと黄色みが強い感じ。8/9ミソハギもりもり。フンはちょっと水分多めなのかな?下に敷いたティッシュにシミができる。左上:8/11 食草を離れウロウロし始める。5センチほどあった体長が縮んでる。右上:8/12 さらに縮んで動かなくなる。前蛹に。下:8/13 サナギになった。トビモンもそうだったけど、エダシャク類は糸で周りを固めないでそのままサナギになるんだろうか。8/22上20:17 見たら羽化してる!翅はまだ伸び切ってない感じ。ふとトビモンを思い出して羽化不全かも…と思いつつ風呂に入る。下20:41 前翅も後翅もちゃんと伸びた!よかった。裏には黒点があるんだねぇ。8/23ノンアセトンリムーバーで動かなくなったところで展翅。事前に小さい展翅板を購入。なのでピッタリ。しかし小さいので難しい。これで大丈夫かな。<追記>2025/10/14標本箱へ入れました。

2025.08.10

コメント(0)

-

6年目突入したヒダリマキマイマイ

↓これを書いたのが2021年。日記「最後のカタツムリ」6年目に突入しました。元気にキュウリ食べてます。産卵しない分、そっちにエネルギーを使わなくていいから長生きなのかも。7年目、もいけるかなぁ。<追記>9/6掃除をしようと中をみたところ、殻の入り口に膜を張らずに転がっていました。中身が茶色っぽく変色。寿命が来たようです。

2025.08.09

コメント(0)

-

オオスカシバの記録

7/8ベランダのクチナシに幼虫を確認。たぶん4匹くらいいるっぽい。花びらを食べてる白っぽい子もいた。7/20 ベランダの床に何やら不穏な痕が…食べられた!?と思ったら、鉢の下の方に1匹避難してた。サナギになるにはまだ早いけど、とりあえず室内に保護。葉っぱに3匹いるのは確認した。7/22 夕方、ベランダを見ると朝にはなかった惨劇の痕が!キャー!キャー!キャー!キャー!クチナシにいたオオスカシバ幼虫だけでなく、ユズにいたアゲハの幼虫もいなくなってた。スズメ、恐るべし。7/23 惨劇を逃れた1匹、もりもり食べて成長中。7/24 茶色くなってウロウロし始めたので、割いたティッシュを入れる。早速マユを作って7/26サナギに。8/5 寝ようと思ったら羽化してた 22:39鱗粉をふるい落とすのは明け方になると思うので寝た。8/6ブンブンという翅音で目が覚める。5:30くらいかな。ブンブン飛び回ってるのを捕まえ三角紙に入れるのは難しいので…ノンアセトンのネイルリムーバー(事前に百均で購入)をティッシュに染み込ませて、ケースの中へ。密閉するために上をラップで覆う。そして二度寝💤二度寝から覚めて7時半。動かなくなっていたので、取り出しました。外出の予定があるので出かけて、帰ってきてから展翅。もう少し小さいサイズの展翅板がいいんだろうけど。初心者なのに無理くり胴体が動かないように隙間にスポンジ挟んでやってしまった。段差ができちゃったりするのかなぁ。まぁいい。でもこうやって見ると、後翅がこんな小さいんだなぁ。羽化不全だったトビモンの後翅と同じくらいの大きさ。トビモンはそれだと飛べないんだもんな。<追記>2025/10/14標本箱に入れました。やっぱり翅に段差ができてました。でもまぁいいです。

2025.08.06

コメント(0)

-

水元公園の生き物記録2025/08/02

2025/08/02台風はこの辺からは離れていたので何事もなく。しかし、暑い…。図書館の読み聞かせの後、水元公園へ。左上:ムーアシロホシテントウ テントウムシ科右上:アオスジアゲハ幼虫 アゲハチョウ科 サナギ越冬 食草:クスノキ、タブノキちっちゃい。孵化したばかりかな?左下:テングチョウ幼虫 タテハチョウ科 成虫越冬 食草:エノキ久しぶりにテングチョウの幼虫見たかも。右下:アメリカシロヒトリ幼虫? ヒトリガ科 サナギ越冬 食草:多食性左上:イラガのマユに穴が開いてた。イラガセイボウが出た跡かな?右上:昆虫採集される方へのお願い看板。同じお知らせが公園内の掲示板にも貼ってあった。今までうやむやだったのを明確にしたってことかな。私は基本写真撮影だけど、たまに幼虫を連れ帰ることがあった。それはもう明確にやってはいけないことなんだ、ということだよな。左下:アカメガシワ トウダイグサ科 花期5-6月 黒いのは種子右下:クサギ シソ科 花期7-9月クサギの花はほんのりといい香りがする。で、またオニバスを見てきたんだけど、やっぱり葉っぱは全然少ない。花は3つ咲いていた。ボランティアの方の話によると、池の中にアカミミガメ、アメザリがいるそうで、またかいぼりをした方がいいかもとのこと。以前、アメザリが増えすぎて公開中止になったことあったからなぁ。そして奥の方の池はガマの侵食がすごいんだけど、そっちは国の管轄だそうで。なんで同じ場所なのに管轄が違うのか…謎。左上:シロテンハナムグリ コガネムシ科右上:ハス ハス科 花期7-9月 花から実へ。左下:ゴマフリドクガ幼虫かな? ドクガ科 毒針があって危険。右下:イトトンボの仲間 イトトンボって細いし小さいし、空中を糸がふよふよ飛んでる感じで面白い。けどなかなか種類までは見分けられない。今日のイチオシはこれ!ヤマトタマムシ タマムシ科ハンノキの幹に何か光沢のあるものがくっついてて、なんだろう?と見たら羽化後の脱出に失敗したタマムシだった!引っ張り出したのが右上と左下。お腹が半分に折れた状態なんだけど、羽化不全だったってことなのかな。幹には脱出痕が複数ありました。水元公園にはタマムシがいる!今度は生きてるのを見たい。ていうか、幼虫はハンノキも食べるんだね。左上:カナヘビ まだこどもかな、ちっちゃい。右上:ツマグロヒョウモン♂ タテハチョウ科 幼虫サナギ越冬 食草:スミレ科下:チョウトンボ トンボ科始め遠くにいたのに、だんだん近くに止まってくれた。ファンサのできるチョウトンボだったwチョウトンボ動画 YouTube上:樹液酒場にコムラサキ タテハチョウ科 幼虫越冬 食草:ヤナギ、ポプラシロテンハナムグリもたくさん!左下:コシロシタバ? ヤガ科 食草:クヌギ 右下:アブラゼミ セミ科 鳴き声は聞こえるけど、なかなか近くで見れないんだが、こいつはめちゃ目の前に止まってた。1時間ちょっとでもう汗だく〜。

2025.08.02

コメント(0)

-

「葛飾北斎 富嶽三十六景」太田記念美術館

2025/07/29暑い、暑すぎる…36度?もうやだ。でも行ってきた。平日だし会期頭だしと思ったけど、富嶽三十六景が一気に見れるっていうのでやっぱり人は多かった。空いてるところからご覧くださ〜いと言ってたので、とりあえず2階から見て回りました。北斎が描いた浮世絵と現代の場所から撮った写真が並べられていたり、校合摺が2点展示してあったり。北斎が描いた場所と同じ場所を描いた広重や渓斎英泉の浮世絵も展示してありました。太田記念美術館公式X↑この「本所立川」材木の上に乗ってるおじさんはどうやって降りるんだろうとつい思ってしまうのだけど、階段状になってるんだろうな、きっとたぶん。会期は8月24日まで。

2025.07.30

コメント(0)

-

「あ!っと北斎〜みて、みつけて、みえてくる浮世絵〜」すみだ北斎美術館

2025/07/23暑い。出かけたいけど、外出たくない…でも行った。今まで気づかなかったけど、美術館のそばのマンホール、神奈川沖浪裏なのね。平日なので人は少なめ、ゆっくり見れました。夏休みということもあって、親子づれがちらほらと。ワークシートがあるので夏休みの自由研究にはもってこい。私もやりました。前期ver.ということは後期もあるんだろうな。初摺と後摺で違うものがある、というのは知ってはいたけど、実際に並べて見ることはなかなかないので、とてもよかったです。版本で、初摺は薄墨で幽霊が摺られているのに、後摺は幽霊が省略されてたり、雨の表現がまるまるなかったり。話の流れ的に幽霊いなくていいの?雨降ってなくていいの?って感じ。絵の中の人が指差す先に、鹿がいたり(この鹿が遠くにいて小さい!)月があったり、富士が見えたり、鳥の巣があったり(鳥の巣って書かれてないとわからなかった)。江戸時代の人は手にとって眺めていたんだよなぁと思ったり。解説も丁寧でとてもよかったです。企画展示室前には北斎の描いた屏風「富士田園景図」の高精細複製品がありました。北斎の屏風絵って初めて見るかも。こちらは写真OKです。TSUZURI PROJECT作品保護のためにこういった活動も重要になってくるんだろうな。

2025.07.27

コメント(0)

-

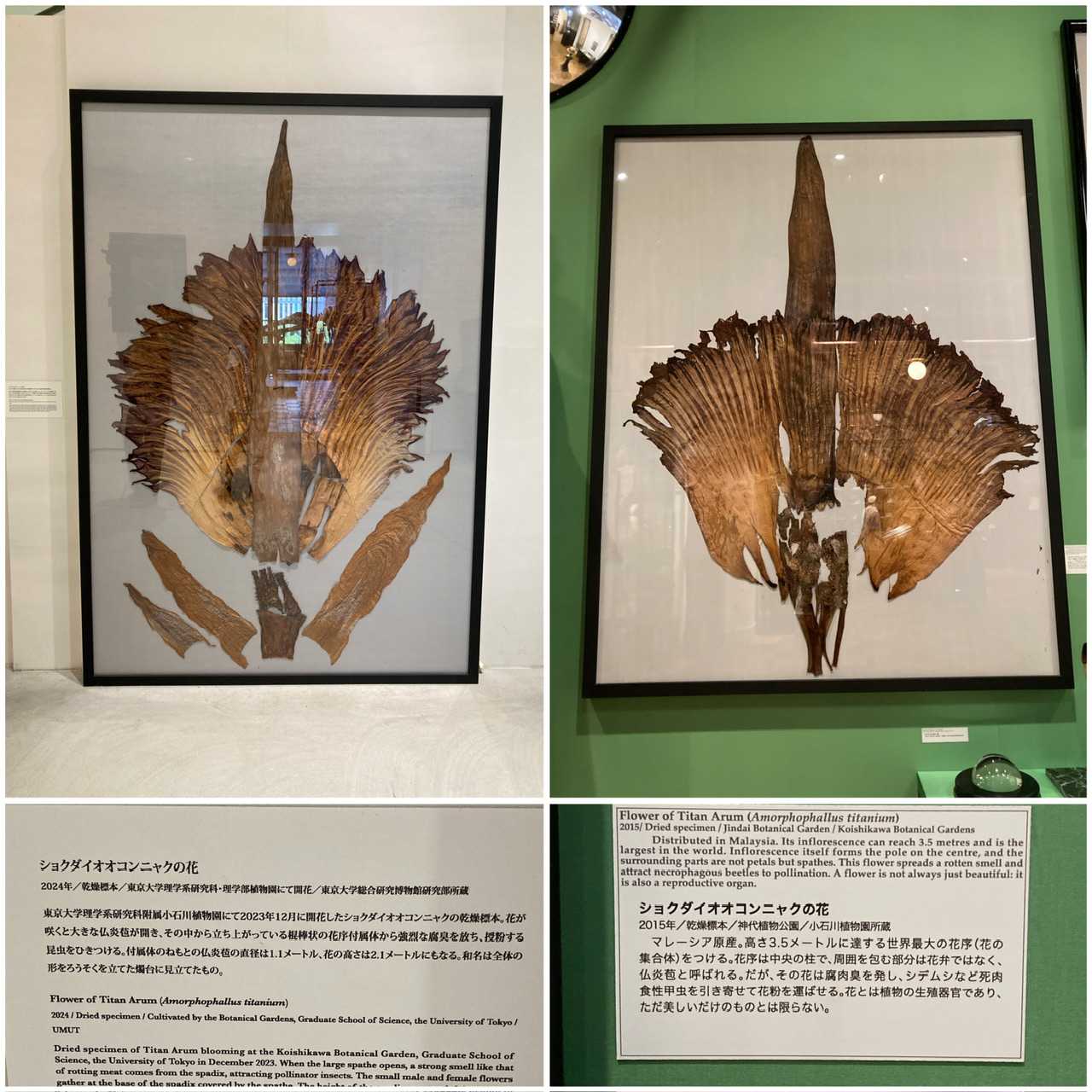

インターメディアテク KITTE でペンギンの皮に触る

2025/07/19インターメディアテク公式Xで「投票済証を提示したらオウサマペンギンの皮にさわれます」というのを見て、これは是非とも触りたいと思い、期日前投票へ行って投票済証をもらいインターメディアテクへ。標本を組んでる方がいる時間内だけなので(その日は午後3時くらい)それまでテク内を見て回る。ショクダイオオコンニャクの標本あった!でかい。左は2023年に小石川植物園で開花したもの。右は2015年神代植物公園で開花したもの。やっぱり生のも見たいし匂いも嗅ぎたいな。鳥の剥製コーナーで特別展示「アヴェス・ヤポニカエ<11>鴉は黒いか」開催中。アヴェス・ヤポニカエはラテン語で日本の鳥という意味らしい。カラスはその辺にいるけど、じっくり近くで見ることってなかなかない。左上はハシボソカラスの剥製。右上はハシブトカラスの骨格標本。下:「鳥類写生図第十九巻鴉」河辺華挙/画大鴉と書いてあるのはハシブトガラスの異名なのだが、クチバシの形状を見るとハシブトではなくてハシボソではないか、ということらしい。確かにハシブトよりも細い気がする…そして、いよいよペンギンの皮に触る!先にお一人いて色々説明を聞いていたので、お話がひと段落ついた頃に恐る恐るXで投票済証を見せたらペンギンの皮に触れるって見たんですが…と言ったら、どうぞどうぞと。触るとつるっと滑らか。気持ちいい。中までぐりぐり触ってみていいですよと言われたので、羽をかき分けてみました。短い羽がみっちり生えてました。そして裏側は羽軸が出ていてチクチクします。ペンギンって見た目がツルッとしてるけどこうやって見るとやっぱり羽なんだなぁと。換羽の時期にモハモハしてるのは見るんだけど、いまいちピンと来なかったんだよね。他にもキジの羽とか爬虫類の皮にも触らせてもらいました。貴重な体験をさせていただきありがとうございました。帰りは丸の内仲通りのストリートギャラリーで佐藤正和重孝さんの作品をみてきました。(自転車がちょっと邪魔だけどしょうがない)Symbiosis(共生)街の中に佇む虫たち。広い空間で見るのがいい感じでした。

2025.07.26

コメント(0)

-

水元公園の生き物記録2025/07/20

2025/07/20オニバスどんなもんかとちょこっと見てきたけど、葉っぱもまだまだ少ない。左上:オオシロカラカサタケ?10センチくらいのキノコがポコポコ生えてた。右上:ミソハギ ミソハギ科 花期7-8月下:ショウリョウバッタ バッタ科ショウリョウバッタ、でかい!逃げるかと思ったら簡単に掴めてしまったので正面からパチリ。左上:トサカフトメイガ幼虫 メイガ科 幼虫越冬 食草:ヌルデ、ハゼノキ、オニグルミ ヌルデにたくさん幼虫のゆりかごができていた。右上:アジアイトトンボ イトトンボ科 下:アオバハゴロモとその幼虫 アオバハゴロモ科上:ニイニイゼミ セミ科葉っぱにいたから目立ってたwこの個体のかはわからないけど抜け殻もあった。左下:ハラナガツチバチ ツチバチ科右下:マメコガネ コガネムシ科 マメコガネ天国だった!あっちにもこっちにもマメコガネ!すごい。そういえばマメコガネの幼虫ってみたことないな。もうしばらくしたら幼虫見られるのかも。と書いてよく考えたら、コガネムシだから幼虫は土の中だな…。左上:ウズグモ そしてウズグモがたくさんいた!あっちにもこっちにもウズグモ。ウズウズが空中に浮いてて楽しい。右上:ツバメシジミ シジミチョウ科 幼虫越冬 食草:シロツメクサ、レンゲ、ハギなどマメ科左下:チビタマムシもたくさん!こちらは交尾中右下:オオブタクサ キク科 花期8-10月左上:モンキチョウ シロチョウ科 幼虫越冬 食草:シロツメクサなど右上:ベッコウハゴロモ ハゴロモ科左下:ナガコガネグモ 大きいのいた!私の親指くらい右下:ヒメクダマキモドキ幼虫 ツユムシ科左上:ヒメジュウジナガカメムシ マダラナガカメムシ科右上:丸まったクズの葉っぱを広げたらカゲロウの幼虫いた。左下:カワウ ウ科 右下:カワセミ カワセミ科かわせみの里の池にカワウいるなぁと見ていたら、きらりと光るものが飛んできて、隣の枝に止まった!そして魚をとって飛んでいった。時間は12:30ごろ。ちょうどいいタイミングで見れた。

2025.07.20

コメント(0)

-

小学校の読み聞かせ

今日は1年1組でした。・「おきにいり」 田中清代/作・絵・「さかなくん」 しおたにまみこ/作・絵・「いもむしずんずん」 伊佐久美/作・絵読み聞かせの準備があっという間に完了して時間よりも早く開始。みんな聞く気満々。おきにいりはお弁当をどうやって持って行ったのか問題が勃発。着ぐるみの中に入れるところがあったのかもしれないwいもむしはやっぱり反応良かった!

2025.07.16

コメント(0)

-

水元公園の生き物記録2025/07/12

2025/07/12涼しい!涼しいよ!これくらいがちょうどいいよ。27度だよ。オニバス池の公開が始まったので、オニバス池を目指す。左上:ナミガタチビタマムシ?タマムシ科 エノキにたくさんいた!これは赤いダニがくっついてるwタマムシハンドブック買おうかなぁ。右上:切り株にキノコ。サルノコシカケなのかなんなのか。下:アカメガシワ トウダイグサ科 花期5-6月 雌雄異株左は雌花。右は実ができてきてる。左上:ヤマトシジミ シジミチョウ科 食草:カタバミ飛び回っててなかなか撮れないヤマトシジミ。でもこの個体はじっとしてた。右上:クサギカメムシ カメムシ科 クサギにいた。左下:ハス ハス科 花期7-9月 なんかつい撮っちゃう。右下:シマスズメノヒエ イネ科 花期9-10月いつもこの黒いのが虫に見えて、なんかいっぱいいる!って思っちゃう。黒いのは雄しべの葯だそう。左上:ヨコバイの仲間。白くてきれい。右上:サビヒョウタンゾウムシ? 下:キバラヘリカメムシと幼虫 ヘリカメムシ科私の好きなカメムシの一つ。黄色がきれい、ニーハイ履いてるように見えるところが好き。左上:アシナガグモ アシナガグモ科中:アカメガシワの花外蜜線に集まるアリ右上:オニバス スイレン科 花期7-8月ようやく一つ花が咲いたそう。奥の方の池は去年にも増してガマが侵食してきてる。水位も今年は低くて泥が見えてるところもあった。葉っぱも全然少なかった。これから増えるといいけど。また見に行こう。下:オニバス池にいたカルガモ幼鳥。母鳥は近くで見守ってた。母鳥も人を全然怖がらなくてめっちゃ近くにいても全然逃げない。カルガモ幼鳥動画 YouTube左上:シオカラトンボ♂ トンボ科右上:オニバス 水辺のさと内の池にもオニバスがあって、そこも1つ咲いていた。左下:ハンゲショウ ドクダミ科 花期7月右下:イラガ幼虫 イラガ科 危険 食草:クヌギ、コナラ、サクラなど左上:ニイニイゼミ セミ科 どこにいるかよくわからない見事な擬態ニイニイゼミ鳴き声 YouTube右上:ナガコガネグモ コガネグモ科左下:マルカメムシ幼虫 マルカメムシ科 成虫の丸っこさに比べめちゃ平べったい幼虫右下:メダカナガカメムシ メダカナガカメムシ科ちっちゃいのがわちゃわちゃたくさんいた!カメムシなんだねこれ。左上:ベニシジミ シジミチョウ科 幼虫越冬 食草:スイバ、ギシギシ右上:丸まったクズの葉を開いたらいたなんかのサナギ。左下:マメコガネ コガネムシ科 私の好きなコガネムシの一つ。右下:ヒラタヤドリバエ?翅の模様がおしゃれ左上:ベッコウハゴロモ ハゴロモ科右上:ウズラカメムシ カメムシ科 私の好きなカメムシの一つ。下:ホシハラビロヘリカメムシと幼虫 ヘリカメムシ科左上:ウチワヤンマ サナエトンボ科よく見たら、止まってる枝にヤゴ?の脱皮殻がついてる。ウチワヤンマのかはわからないけど。右上:スイレン スイレン科 花期5-10月左下:アオドウガネ コガネムシ科右下:アカボシゴマダラ タテハチョウ科 幼虫越冬 食草:エノキ シロテンハナムグリ コガネムシ科樹液酒場開店中。コムラサキもいたんだけど、ハナムグリに追い払われて行ってしまった…左上:ゴマダラチョウ タテハチョウ科 幼虫越冬 食草:エノキもしかしたら羽化したばかりだったのかも…きれい。右上:ハラナガツチバチ?ツチバチ科左下:ハンノキハムシ ハムシ科右下:ヤマトコマチグモ?かな。それにしても過ごしやすいったら。2時間近く外にいたけど全然平気。ただ、蚊には刺された…虫よけスプレーして行ったんだけどなぁ。

2025.07.13

コメント(0)

-

「玉蟲ー生きた宝石ー」東京大学総合研究博物館スクール・モバイルミュージアム

2025/06/28文京区教育センター2階で開催の「玉蟲ー生きた宝石」見てきました。タマムシ研究者の大桃定洋博士のタマムシ類コレクション。2021年12月に東京大学総合研究博物館に寄贈されたものだそうです。部屋いっぱいにタマムシ!タマムシ!タマムシ!左はヤマトタマムシ台湾産。水元公園にもいるらしいけど、いつか生で見たい。右上はチビタマムシ。水元公園でも見られる。右下もチビタマムシ類。こんな小さいけど煌めきが綺麗。左上、トゲトゲというかふさふさというか。すごいな。右上、見た目がナス🍆みたい。左下、胸横が張ってる面白い形。中、テントウムシっぽい柄のタマムシ。右下、仮面ライダーっぽい。タマムシは樹冠に集まることが多いので採集の基本は高所スイーピング。11メートルの長竿すごい!国宝玉虫厨子のレプリカ作製に使われたタマムシの数は5348頭だったそうで、それだけの数を集めるのもすごい…。この日の午後は講演会もあったので参加しました。国立科学博物館の野村周平さんが「びっくり!きれい!タマムシと昆虫の構造色」と題してお話ししてくれました。構造色にも種類があって、多層膜干渉、回折格子、フォトニック結晶がある。タマムシは多層膜干渉。昆虫MANIACの図録にも詳しく載ってるので読み直そう。展示は10/25までやってます。

2025.07.12

コメント(0)

-

小学校の読み聞かせ

今日は5年2組でした。・「すいかのプール」 アンニョン・タル/作 斎藤真理子/訳・「あつさのせい?」 スズキコージ/作・「いもむしずんずん」 伊佐久美/作プール授業も始まってるので「すいかのプール」。すいかがでかいのか、小人たちの世界なのか、最後にスイカを食べたのは巨人?とか子どもたちの想像も膨らんでたみたい。「あつさのせい?」は、よだれ拭いたハンカチwと笑いが。そこか。「いもむしずんずん」は一部「うわ〜」と声が上がったものの「私は虫が好きなので、読みます!」と読んだら、かなりウケてた。サナギの後始末を誰がするのか?誰なんでしょうねぇw

2025.07.09

コメント(0)

-

水元公園の生き物記録2025/07/06

2025/07/06暑い!暑すぎる!まだ7月なのに35度ってなに?なんなの?水元公園、日曜だというのに駐車場も空いてる。そして公園内も人がまばら。だよね…暑いもんね。タマムシは日中の暑い時間帯にエノキの上の方で飛んでる…らしいので、ちょっと頑張って暑い時間帯(午後1時頃)に行ってみた。いるとは限らないし、いたらラッキーくらいな感じで。公園内の大きいエノキを見てみましたが、タマムシらしきものは見えませんでした。ゴマダラチョウとアカボシが産卵しにきてるのは見ました。左上:ホソヘリカメムシ ホソヘリカメムシ科右上:キマダラカメムシ幼虫 カメムシ科左下:ハス ハス科 ぷっくりツボミかわいい右下:遠いけど、シオカラトンボ?左上:ニガクサ シソ科 花期:7-9月左下:ヤグルマハッカ シソ科 花期:6-8月右上:ノラニンジン セリ科 花期:6-8月 セリ科だしキアゲハ幼虫いたりしないかなぁと思ったけどいなかった。右中:ナガコガネグモ コガネグモ科 綺麗なギザギザ右下:イトトンボの仲間暑い…暑すぎる…通勤用に買った遮熱パーカーを来て行ったんだけど、直射日光を浴びるよりはマシって感じではあった。

2025.07.06

コメント(0)

-

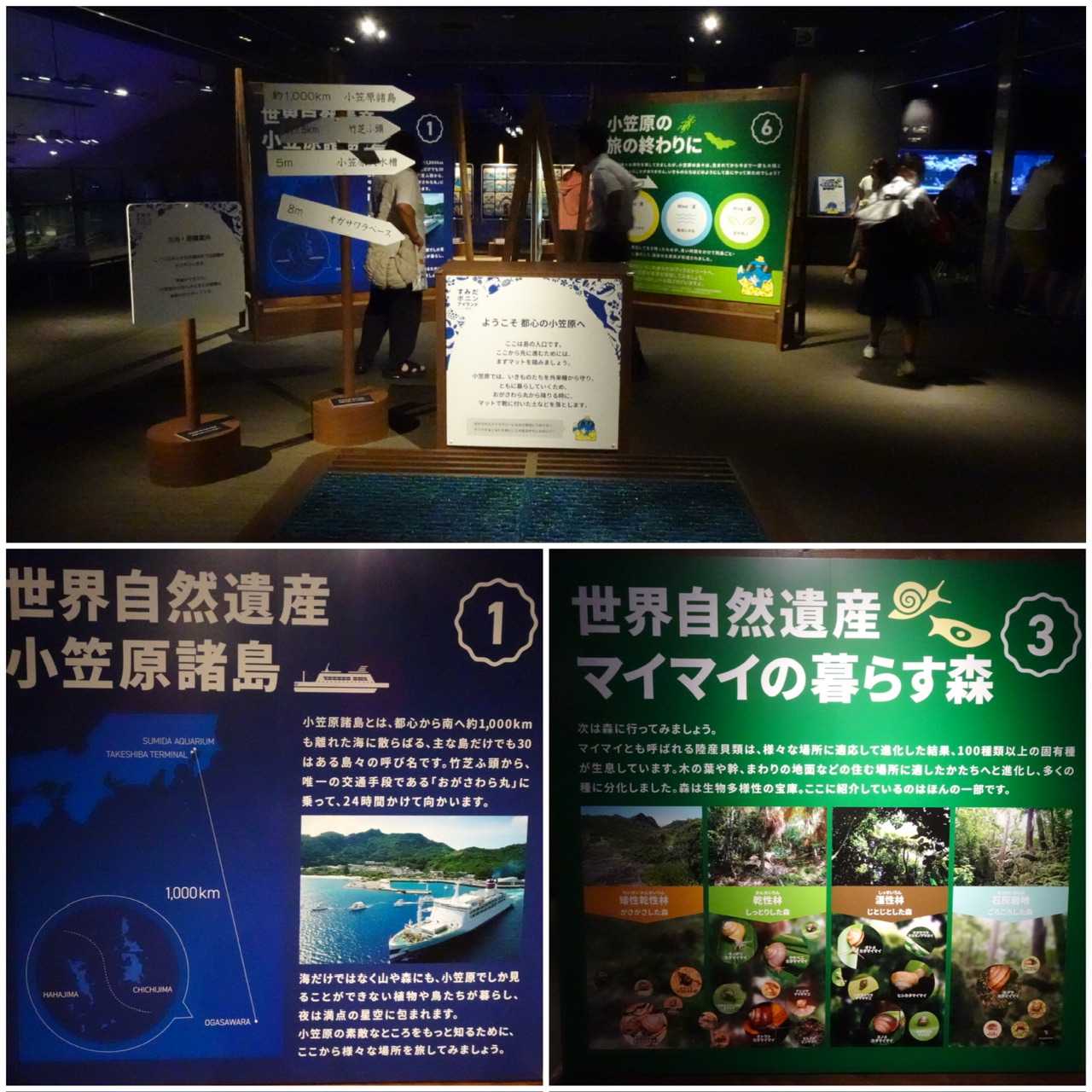

「すみだボニンアイランド2025」すみだ水族館

2025/07/01年パスを更新して行ってきました、ボニンアイランド。都心から約1000キロ離れた小笠原諸島。港には外来種除去装置が設置してあって、靴の裏についた植物のタネなどを落とすようになってるそう。水族館内にも装置を模したマットが置いてありました。小笠原諸島には陸生貝類が100種以上いて、そのうちの9割が固有種。すみだ水族館では2024年からオトメカタマイマイとコガネカタマイマイの生息域外保全をしているんだそうで、今回はその2種が展示されていました。上がオトメカタマイマイ。なんか変なポーズしてるw下がコガネカタマイマイなんだが葉っぱの下に隠れてて見えない。仕方ない。どちらも1970年に天然記念物に指定され、2015年には絶滅危惧Ⅰ種に指定されています。すみだ水族館にはオガサワラ大水槽もあります。そして2023年に開設された常設展示エリア、オガサワラベース。左:オオイワガニご飯中。表側の模様がシワシワ。右上:オガサワラクロベンケイガニ中:ヤセタマカエルウオ 右下:オガサワラヨシノボリオガサワラのクイズラリーをやって、ステッカーもらいました。ちょうどオットセイのご飯タイムで、オットセイたちが集まってました。オットセイご飯タイム動画 YouTubeお腹がいっぱいになって擬岩の上で寝るのはたぶんアナ。その横にちょこんといたのはアテナ。すみ水生まれのアナの子。ここにいるオットセイの中では1番小さい。確かに小さかった。ぽりぽりするアテナ動画 YouTubeちょっかいかけてきたのが誰かはちょっとわからない。ひたすら泳ぐひいな動画 YouTube水槽の左の方をぐるぐる泳いでるのはひいな。基本的にプールの中でずっと泳いでる、らしいw今年生まれのあられがプール練習してました。カフェでマイマイチーズケーキを食べてたら、横でずっと泳いでいたのはこうめ(赤赤メロングリーン)2時間ちょっとの滞在でした。

2025.07.02

コメント(0)

-

小学校の読み聞かせ

今日は2年1組でした。・「おきにいり」 田中清代/作・絵「さかなくん」 しおたにまみこ/作魚繋がりの2冊でした。先生も一緒に楽しんでくれて、それがとてもよかったです。

2025.07.02

コメント(0)

-

水元公園の生き物記録2025/06/29

2025/06/29なんかもう暑くて外に出るのが億劫。でもちょっとだけ行ってきた。左上:ワルナスビ ナス科 トゲがあるから触ると痛いよ右上:オナジマイマイ左下:ニレチュウレンジ ミフシハバチ科右下:オオブタクサ キク科 花期:8-10月これからもっと大きくなるのであろう。秋の花粉症の原因…上:クズノチビタマムシ幼虫 タマムシ科透けてるクズの葉っぱを見たらいた!失礼して中から出してみた。おぉ、不思議な形。周りにある黒いのはフン。下:タイサンボク モクレン科 花期:6月花の香りは、スイカっぽい気がするのは私だけだろうか。チョウトンボがたくさん飛んでた!私の写真では翅の綺麗さは伝わらない。右下:ミクリ ミクリ科 水性植物 花期6-8月 これはもう実ができてる群れ飛ぶチョウトンボ動画 YouTubeチョウトンボを追ってみた動画 YouTube左上:サイカチ マメ科 花期5-6月右上:ヤマモモ ヤマモモ科 花期3-4月実がたくさん落ちてた。もったいない気もするが、まぁそのうちなくなるんだろう。左下:エノキの上の方にヤマトゴキブリ?離れててちょっとよくわからないけど、ゴキブリなのは確かな気がする。以前同じ木の根元あたりで卵鞘を見つけたから。右下:ウラナミシジミ幼虫 シジミチョウ科 食草:ハギ上:ハギの葉っぱが折りたたまれてぷっくりしてる。中には何やら幼虫が。虫こぶの一種らしい。ヤマハギハトジタマコフシ。ハギハトジコブタマバエの幼虫。左下:コフキゾウムシ ゾウムシ科右下:ホシハラビロヘリカメムシ ヘリカメムシ科左:クズクビホソハムシ幼虫 ウジっぽい体型。初めてみた。右:ムネアカオオクロテントウ幼虫どちらも最近増えつつある外来種。もうとにかく暑いので1時間くらいでした。家に帰ったら、Tシャツが汗でびしょ濡れ。総着替えしました。

2025.06.29

コメント(0)

-

「生物園のお仕事展ー水の生きもの編」足立区生物園

2025/06/24昆サポの後、生物園内へ。オオサンショウウオにご挨拶。1階生きもの研究室では「生物園のお仕事展ー陸の生きもの編」に続き、水の生きもの編が始まってました。ミナミトビハゼはいつもは奥の方にいてよく見えないんだけど、今回は単独でめちゃ近くで見れる。正面顔かわいい。ミズクラゲのポリプとエフィラが!左上:ゲンジボタルの成虫。成虫をじっくり見る機会ってあんまりないかも。左下:ヘイケボタル幼虫。右:ホタルの幼虫飼育に欠かせない、カワニナ。「生物園のお仕事展」は7/6まで。生物園公式Xにて、トゲワレカラが新しく仲間入りしたとの情報を入手して楽しみにしてました。小さくて擬態してるからわかりにくいのは承知の上ではあったのだけれど、10分ほど水槽を見つめるも全く見つけられず。一旦別なところを見に行き、戻ってきてじっと見つめてみるもののやっぱり見えないよ〜と諦めかけた時、いました!出てきてくれたのか、最初からそこにいたのかはわかりませんが、いました!嬉しい!でも写真ではよくわからないw動くトゲワレカラ動画 YouTube葛西臨海水族園で見たオオワレカラよりも小さい。2階のむしむしコーナーにはフサヒゲルリカミキリの成虫が展示中。岡山県でのみ生息が確認されている絶滅危惧種。足立区生物園では2018年から生息域外保全をしています。触角のフサフサがすごい。足立区生物園 フサヒゲルリカミキリ域外保全大温室。左上:ジャコウアゲハメス 右上:ジャコウアゲハオス左下:ナミアゲハ 右下:やっと見つけた!クロコノマチョウ!そして一部通行止めにして、ツッシーの繁殖作業やってました。↓まさにこれチョウの交配 short動画 足立区生物園ツシマウラボシシジミの繁殖作業動画 足立区生物園来月にはツッシー生体の公開が始まるので楽しみです。スタッフの皆さん、ご苦労様です。そしてありがとうございます。

2025.06.25

コメント(0)

-

小学校の読み聞かせ

今日は5年2組でした。・「おおかみのおなかのなかで」 マック・バーネット/文 ジョン・クラッセン/絵 なかがわちひろ/訳・「うまれたよ!ヤモリ」 関慎太郎/写真・文ちょうど今ごろが産卵期なので「うまれたよ!ヤモリ」を。一部から「げぇ」っていう声は聞こえましたがw気にしませんよ。

2025.06.25

コメント(0)

-

「江戸の名プロデューサー蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ」千葉市美術館

2025/06/18大河関連展示第4弾は千葉市美術館!初めて来ました。写真は一部撮影OKのものがありました。浮世絵のキセキともあるように、多色摺になる前の墨摺に色をつける浮世絵作品から見ることができました。一枚一枚色を塗る…その手間もまた大変。そう考えると多色摺は大発明だったんだな。こちらは撮影OK作品。「吉原傾城新美人合自筆鏡」北尾政演(山東京伝) 版元:蔦屋ドラマで重三郎が売り捌こうとしてたやつ。遊女の自筆の狂歌や詩が書いてある。これにはあの大文字屋の誰袖が描かれてる。他にも誰袖が描かれてる浮世絵があったし、平賀源内の恋人?だった二代目菊之丞が描かれた浮世絵もあった。実際にドラマのように抜荷をするよう仕向けたりはしてないんだろうけどw本当に実在したんですねぇ。こちらも撮影OK作品。「潮干のつと」朱楽菅江/撰 喜多川歌麿/画 版元:蔦屋貝をテーマにして36人の狂歌師が歌をよせた本。他のページも壁面に展示してあって、貝の模様の空摺とか、これも波の表現が空摺で、じっくり見ることができました。「画本虫撰」もありました!嬉しい。そして、実際の板木が展示してありました。仮宅細見板木とあって、吉原が火災にあって仮宅営業をしていた時のものだそう。残ってるんですねぇ。こちらも撮影OK作品。「雲龍打掛の花魁」渓斎英泉 版元:大黒屋渓斎英泉の作品がたくさんありました。千葉市美術館では過去に渓斎英泉の企画展をやってるからそれだけコレクションがあるんでしょうね。またやってくれないかな。平日ということもあって、ゆっくりじっくり見れました。こちらの企画展のチケットで下の階の「日本美術とあゆむー若冲、蕭白から新版画まで」も見れるので見てきました。これまた浮世絵からの版画の流れが見れてよかったです。なんかやっぱり江戸時代の浮世絵って特殊だったんだなと改めて思いました。5階の常設展示までは見れなかったので、次回きたときは見に行きたいです。

2025.06.22

コメント(0)

-

蔦重展おかわりと特集「日本の伝統模様 虫」東京国立博物館

2025/06/03上野の森の後、トーハクへ。蔦重展の後期展示を見てきました。メインはこの展示をきっかけに見つかったという「ポッピンを吹く娘」の初期摺。東京国立博物館ブログ保存状態が良かったそうで、色が残ってて綺麗でした。浮世絵はたくさん摺られて販売されてはいたものの、綺麗に残ってるものは少ないのが現状。美術品ではなく印刷物ですからね。今私たちが買うポストカードとかクリアファイルのような感じなんだろうし、飾って楽しめば色も褪せるし、破けるし虫も食うしねぇ。そして考古展示室を軽く見ていこうと入ってみたら、ケース入り埴輪が新しい埴輪に!しかも見たことないやつ!<埴輪 裸の女子>古墳時代6c 栃木県真岡市 鶏塚古墳出土顔にベンガラで化粧をして裸で踊る姿を現しているそう。なぜ裸とわかるのかというと、女性器が表されているから。ほぇ〜。続いて本館10室で浮世絵を。最近覚えた版元印を探す。左:「初代佐野川市松の久松」石川豊信(1711-85)18c 版元印は三つの鱗の鱗形屋。まだ蔦重が出てくる前の浮世絵。右:「青樓三美人」喜多川歌麿(1753?-1806)18c版元印は鶴のマークの鶴屋さん。歌麿は蔦重のライバル鶴屋さんからも出してる。ドラマの見過ぎかw「鳳凰舟での美人合奏」鳥文斎栄之(1756-1829)18c版元は三つ巴紋の西村屋さん。常設展示の方も版元どこか書いてくれるとありがたやま。そして、本館14室でやってる特集「日本の伝統模様 虫」蝶は幼虫からサナギ、成虫へ羽化するのが不死の象徴とされた。左:陣羽織 黒鳥毛揚羽蝶模様 安土桃山時代16c 織田家の家紋、揚羽蝶を山鳥の羽毛を1本1本留めて表したってすごいなこれ。羽毛なので防水効果もバッチリらしい。右:蝶柄の装束裂 19cこれは宮廷で使われていた布裂だそう。蝶がデザインされている。左上:胡蝶透鐔 芸州貞刻作 17c中右上:草花に虫図大小鐔 後藤一乗作 江戸時代安政4(1857)年真ん中は夏夜に飛ぶ蛍、裏に春空を舞う蝶。右は秋空を滑空する蜻蛉。蜻蛉は攻撃的な習性から武士にとっては勇敢さの象徴であり、勝虫とされていた。下:虫籠蒔絵菓子器 中山胡民作 19c秋草に玉虫やキリギリスが螺鈿で表されている。綺麗。私の写真じゃ伝わらん。虫が身近にいて虫柄を身につけていた時代の人にシンパシーを感じる。不死とか勝虫とか願掛けではないけど、私は虫が好きなので、これからも身につけて出かける所存です。上野エキュートと蔦重展のコラボやってて、スタンプラリーのスタンプ押してきました。ぬいぐるみ、当たったらいいなぁ。

2025.06.07

コメント(0)

-

「五大浮世絵師展」上野の森美術館

2025/06/03歌麿、写楽、北斎、広重、国芳の浮世絵が集結。雨降りでしたが、それなりに混んでました。というか、後半以降は割と空いてるんだけど入り口付近が混みがち。空いてるところから見て回るけど、やっぱり入り口付近は並ぶwこうやってそれぞれの絵師が並ぶと違いがよくわかるなぁなんて。彫師の技と摺師の技もほんとすごい。髪の毛の彫もそうだけど、蚊帳越しの表現とか、絵師は擦り上がった状態も考えて下絵を描くんだろうし、う〜んほんとにすごい。展示室内は基本撮影NGですが、撮影OKのものがいくつかありました。これは音声ガイドを務める尾上松也さんをモデルにした浮世絵。作者は石川真澄さん。2016年の作品です。浮世絵には役者絵が多くあるので、歌舞伎を知るとまた違って見えてくるんだろうなと思いつつなかなか手を出せずにいる…。図録と、国芳の「白面笑壁のむだ書」のポストカードを買いました。この後はトーハクへ。

2025.06.06

コメント(0)

-

小学校の読み聞かせ

今日は1年2組でした。みんな前にグイグイ集まってきて、あ〜1年生だなぁとしみじみ。・「アリのメアリ」 いわたまいこ/作・「てとてと だんごむし」 みなみじゅんこ/作・「とととと だんごむし」 みなみじゅんこ/作今日は新しく入った読みボラさんと一緒!久しぶりの新人加入嬉しい。私が読んだのは「アリのメアリ」今日は6月4日虫の日で〜すということで虫本をチョイス。なんか虫好きな子が多くてとても盛り上がった。ダンゴムシ飼ってたよとか、シオカラトンボかなとか。そして、ゴキブリ好きだよって言ってる子も!日本の未来は明るい。

2025.06.04

コメント(0)

全1168件 (1168件中 1-50件目)

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【楽天お買い物マラソン】商品が届か…

- (2025-11-24 20:30:04)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 《ポートフォリオ毎日公開!》 「長…

- (2025-11-24 19:41:54)

-