2025年03月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

北九州へ その4 ~宗像大社~

さて、本日のラストは「宗像大社」です。昔からクルマのうしろに「宗像大社」の反射板をつけているのをよく見かけていました。地理ライダーさんもバイクの御払いに行ってたし。交通安全と言えば、宗像大社でしょう。・・・と言ってもはじめて訪れるわけですが。笑。じゃーん。やっぱり大きな神社は雰囲気がありますね。こちらの宗像大社は辺津宮と呼ばれ、沖津宮、中津宮と三社を合わせて、宗像大社と呼ぶそうです。沖津宮は沖ノ島にあって、女人禁制なので、嫁さんとは行くことができませんね。ついでに巻き巻き屋本店に寄って、ロールケーキを仕入れます。すごく悩ましい。笑。最後に友人の歯科医を訪ねて、旧交を温めてから帰宅しました。スタートが一時間遅れた分時間が押していたので、夕食は尾道ラーメンになりました。嫁さんがチャーシューとメンマを用意してくれていたので、大満足でした。おなかがこなれたところで、ロールケーキを食べました(*^^*)コロコロフルーツロールケーキです。忙しい一日でしたけど、楽しかったです。(終わり)

2025.03.26

コメント(0)

-

北九州へ その3 ~あんずの里運動公園~

次は今日のメイン。「あんずの里運動公園」です。公園の入り口を入ったところから、丘があんずに埋め尽くされてました。すごい!もうなんて言うか、言葉で表現するのが難しいぐらい、きれいでした。こちらは上の駐車場のまわりの風景です。あんず。春は桜だけじゃないんですねぇ。笑。・・・ところどころ梅っぽいのもありました。花の付き方が違うから、よく見ると梅。予習しといてよかった。(続く)

2025.03.26

コメント(0)

-

北九州へ その2 ~新原・奴山古墳群~

次の目的地は、「新原・奴山古墳群」です。なにやら、菜の花がきれいだそうです。道すがら菜の花がきれいなところがところどころにありましたが、こちらはどうでしょうか?おお!満開でした。セキレイさん、ありがとうございます。国道沿いじゃないから、教えてもらっとかないときっと立ち寄れなかったです。しかもタイムリーに行けてよかったです(*^^*)古墳群は山鹿の古墳館に行って以来かなぁ。菜の花と古墳。なんだか遠い昔の風景のような感じがしますね。(続く)

2025.03.26

コメント(0)

-

北九州へ その1 ~宮地嶽神社~

昨夜、のんびりとXを眺めていたら、セキレイさんが「あんずの里」の写真を上げていました。お。あんず?杏?そういや杏仁豆腐は食べるけど、あんずの花は意識してみたことないなぁ。こんなにきれいなんだ。嫁さんが帰ってきました。何?明日一日休み?そうか。んじゃ、杏、観にいかない?すごくきれいみたいよ。ヨシ、決まり!9時ぐらいには出たいねぇ。何?一回洗濯する?ま、いいんじゃない?だいたいそんぐらいって感じで。桜・梅・桃・杏の見分け方を予習していると、セキレイさんから次々とアドバイスが!ありがたや~。前から行きたかったところをアドバイスに従って、ツアーコースを考えます。ハッ。朝だ。あれ?9時40分。。。ま、まずい。滝汗。。。何?よく寝てたから起こさなかった?まあ、いいか。んじゃこれ食べたら出ようか?というわけで、予定より一時間ぐらい遅れて、出発。途中で、FIT4の走行距離が22,222kmになりました(助手席の嫁さんが撮影)。3年とちょっとだけど、なかなか走ってるなぁ。さて、最初の目的地。宮地嶽神社に到着!こちらは「光の道」で有名ですね。海へ一直線に伸びていく参道。春分の日、秋分の日の夕刻はここに太陽が並ぶそうです。境内には見たことがない桜が咲いてました。原種みたいな感じなのかな?奥の院をまわっていると、桃の花が咲いていました。桜も咲きはじめていました。こちらは三分咲きってところでしょうか。ひとしきり回ったので、参道沿いのお店で買った松枝餅をほおばりながら、次の目的に向かいます。(続く)

2025.03.26

コメント(0)

-

メシエカタログ その9(M49ーM54)

M49:Messier 49M49。メシエカタログを整理していたら撮り忘れていたことに気づいたので撮ってきました。おとめ座(Virgo、Vir)にある楕円銀河です。Wikipediaでは「かなりつぶれた楕円銀河」と記載してありますが、そうなんですかね?普通に見えるんですけど。。。M49の周りにはNGC天体がたくさんあるようなので、ASTAPでアノテーションをつけてみました。なかなか便利ですね。解説にあった左(この画像では真下が北になってるみたい)のNGC二つは拡大してみてやっと恒星じゃないのがわかる感じですね。上と右と左下のはわかりますけど。M50:Messier 50M50。いっかくじゅう座にある散開星団。いっかくじゅう座(Mon)は冬の大三角の真ん中にある目立たない星座です。三重星のβMonが大好きなんですけど、βとαの中間ぐらいに位置しています。Heart-Shaped Clusterと呼ばれているそうですが、よくわかりません。。。M51:Messier 51M51。これもりょうけん座にある渦巻銀河。日本では子持ち銀河と呼ばれてますね。英語名ではWhirlpool Galaxy。そのまんま「渦巻銀河」って意味だそうです。せっかくの広い空なのでいくつか撮影してみました。まずは、M51 子持ち銀河です。M52:Messier 52M52を撮っていたところで、雲が沸いて、補正板もまっしろになったので、撤収しました。前回と比べて、なかなか残念な写りになりました。笑。次に撮ったのは、M52。カシオペア座の散開星団です。英語だと、Cassiopeia Salt-and-Pepper Cluserだそうです。塩と胡椒か。なかなかユニークな呼び方ですね。細かい星がギュッと集まっていて、とてもきれいだと思います。M53:Messier 53M53。M3の近くにある球状星団です。普段はあんまり見ないのですが、M3と構造が違うのが分かりますね。こちらは30s×57フレームなので、29分の露出になります。M54:Messier 54M54。いて座にある球状星団です。追加で撮ってきたんですけど、強風の夜で薄明が迫っていたので、ちょっとフレーム数が不足してますね。M54。いて座にある球状星団です。こちらもあまり見たことがありませんでした。このぼんやりとした広がりはC5だとどれくらい見えるんでしょう?中心付近は分離しそうにないですが。笑。

2025.03.25

コメント(0)

-

メシエカタログ その8(M43-M48)

M43:Messier 43M43。オリオン座のM42の上にある鳥のあたまのような形をした散光星雲です。私はぜんぶひっくるめてオリオン大星雲と思っていましたが、別々らしいです。。。よくわからないけど、メシエさんも認めてカタログに載せてるし、そういうことなんですね。M44:Messier 44プレセペ(Praesepe)。今夜の本命です。M44、Beehive Cluster(ハチの巣星団)の名の通り、きれいな散開星団です。かに座にあります。こちらも低倍率で楽しめる散開星団だと思います。M45:Messier 45M45プレアデス星団。日本では「すばる」。今年亡くなられた谷村新司さんの歌のタイトルにもなってますし、古くは枕草子にもでてきますね。長時間露光するとモヤモヤが出てくるみたいなので、これも宿題にしよう。M46:Messier 46M46。とも座にある散開星団です。とも座と言っても、探すときはシリウスの東、プロキオンの南でM47とセットで探しますけどね。とても細かい星で構成された散開星団で、とってもきれいです。M47:Messier 47M47。M46のお隣にあります。こちらはM46と比べると少し明るい星があります。どちらも双眼鏡や低倍率でゆっくり眺めたい対象です。M48:Messier 48M48。うみへび座(Hya)にある散開星団です。と言っても、うみへび座って意識して観たことないなぁ。プロキオンの左からスピカの右までの長ーい星座ですね。今度観ます(^^;なお、5.8等と明るい星団なので、空が暗いところだと肉眼でも見えるとのことでした。飯盛か権現山で意識して観てみようっと。

2025.03.25

コメント(0)

-

メシエカタログ その7(M37ーM42)

M37:Messier 37仕上げはM37だ。M38:Messier 38せっかくなので、ぎょしゃの散開星団を撮ってみよう!まずはM38。M39:Messier 39M39。はくちょう座の散開星団です。・・・とはいうものの、C5+Reducerではちょっと拡大率が高すぎて、どこ撮ってるんだか、という感じでした。元々双眼鏡で楽しめる対象なのでね。。。次回のチャレンジでは80EDで撮ってみることにします。M40:Messier 40M40。メシエ天体としてはめずらしい二重星です。・・・なので、これまた小さい。笑。どうして二重星がメシエカタログに掲載されたのか、諸説ありますが、憶測を含むと思われる部分はここには書かないでおきます。ま、二重星団辺りをM40にした方がよかったかも、とは私も思いますけれどもね。。。すみません、メシエさん。M41:Messier 41M41。おおいぬ座にある散開星団です。シリウスの南側にあるので見つけやすいです。Little Beehive Cluster(小ハチの巣星団)と呼ばれています。一方、Beehive ClusterはM44プレセぺ星団ですね。C5だと視野(写野)がちょっと狭いかな。80EDで撮る必要がありそうですねぇ。M42:Messier 42月が沈んだ後、子午線を超えてきたM42、M78を撮るつもりだったのですが、M78に向けたときにはすでに雲が来ていたので、今夜はM42まで。せっかくだから、去り行くオリオン、M42でも撮ってみようかな。ついでにM42。次が定番。M42オリオン大星雲です。さて、今日のメインターゲット、M42オリオン大星雲です。分類的には散光星雲ですね。以前、E-PL6で撮影したときと比べてどうかなぁ?

2025.03.25

コメント(0)

-

メシエカタログ その6(M31-M35)

M31:Messier 31彗星が上がってくるまでは、まだまだ時間があります。今日は80EDなので、先日C5ではみ出しまくっていたM31を撮ってました。なかなかいい感じ(^^)M31 アンドロメダ銀河です。すごくおっきいので、写野に収まりきれるはずもありませんが、秋の星座が上がってくると、やっぱり向けてみたくなりますね。これは3分を8フレームで24分の露出になります。M31。こちらは5分露出を4フレームで、20分の露出になります。淡い部分がさらに広がりますね。はみ出しているのが分かりやすくなってしまいました。笑。再びM31。BFの違いの影響を確認しないとね。これもノイズあり。。。M31に向けてみる。こっちは90s*4=6min. C5+F/6.3の写野はどんな感じなのか、参考になるかな?というわけで、去り行く秋の星座から、M31アンドロメダ銀河(心の中では大星雲)です。諸先輩方の力作とは比べるべくもありませんが、駆け出しの私としては、結構いい感じに写っていると思います。機材のおかげでございますね。笑。M32:Messier 32M32。こちらはM31のすぐ近くにある伴銀河ですね。C5の画角でもM31が顔を出しますが、ここでの主役はあくまでもM32でございます。M33:Messier 33M33。さんかく座にある渦巻銀河です。きれいですね。いちおう180sを16枚撮って、48分露出を掛けてみたのですが、こんな感じです。もうちょい露出時間を延ばしたい感じですね。M34:Messier 34M34。ペルセウス座にある散開星団になります。M35:Messier 35M35。ふたご座にある散開星団です。Shoe-Buckle Cluster(靴のバックル星団)ってよくわからない名前がついているそうです。広がりは満月とほぼ同じとのことでした。M36:Messier 36M36。

2025.03.25

コメント(0)

-

メシエカタログ その5(M25ーM30)

M25:Messier 25M25。いて座にある散開星団です。なかなかまばらな星の並びですね。NGCナンバーは付いてなくて、理由はわからないそうです。結構きれいだと思うんだけどなぁ。M26:Messier 26M26。たて座にある散開星団。Wikipediaだとあんまり目立たないと書かれてましたが、なかなかきれいな散開星団だと思います。なるほど、周りに暗黒星雲が入り込んでるから、目立つのか。本体も大事だけど、とりまく環境って大事なんですね。きっとM18さんがうらやましがるに違いない。。。M27:Messier 27というわけで、コーヒーブレイクの間にN.I.N.A.が撮影してくれていた(笑)、M27です。M27 ダンベルネビュラ。露出時間はM15と同じです。こないだ(注:このページでは下の画像です)と比べるとずいぶん薄い感じですね。まあ、こないだは180sを9fだから27分露出してるしねぇ。M27、亜鈴(あれい)状星雲。はじめて聞いたときはどんな漢字なのかわかってなくて、しばらくしてから「ああ、「鉄アレイ」のあれいなのね!」とわかりました。英語だと、Dumbbell Nebula。なるほど、ダンベルなんだー、って感じ。これはおっきいですけど、惑星状星雲に分類されています。C5で観ると真ん中の濃いところぐらいです。40cmにフィルターをつけて見ると、周りの丸い部分まで見えて楕円っぽくなるので、ダンベルでもアレイでもなくなってしまう感じです。M28:Messier 28M28。またまた球状星団です。これはいて座にあって、ティーポットのフタの取っ手の右側ちょっと上にあります。そうです。取っ手の反対側の左側にはおっきな球状星団M22がありますね。大きさはぜんぜん違うのですが、こちらもなかなか明るいです。M29:Messier 29M29。はくちょう座の散開星団です。英語だとCooling Tower Cluster。冷却塔の星団?確かに四角形に並んでる星の並びは特徴的ではありますが、なんか星団の名前としてはどうなんかな?M30:Messier 30M30。やぎ座の球状星団です。これを撮っている間に薄明が始まってしまいました。他のものより露出時間が短いのはそのせいです。Jellyfish Clusterと呼ばれているそうです。クラゲですか。。。言われてみると、脚が伸びてるようにもみえるかな。庭からだとちょっと高度が低いので、もう少し季節が進んだら再度チャレンジしてみようと思います。

2025.03.25

コメント(0)

-

メシエカタログ その4(M19ーM24)

M19:Messier 19M19。へびつかい座にある球状星団です。さそり座にあるM4(※クリックすると前回のM4の画像が出ます)と比べるとずいぶん小さくて、こじんまりとしているのですが、なかなか明るいです。M20:Messier 20M20。三裂星雲です。英語でもTrifid Nebula。三裂ですね。私らは「パンジー」って呼んでます。別に、「三裂」の字面がこわいからではないと思うんですけど。イメージで。80ED(F7,560mm)にSWAN40mmで見ると、M8とM20は同視野に入ってくるので、夏のお気に入りではありますが、私の最大口径であるC5(口径127mm、1250mm)ではパンジーに見えたことは数えるぐらいしかありません。というか、見えてビックリ。見えるのねー、って思ったぐらい。えっと、シーイングがいいときは風がなくて湿度が高い夜が多いので、要は、暑い暑い、汗ビッショリって感じの夜だとバッチリ見えます。笑。M21:Messier 21M21。こちらも散開星団です。Webb's Crossというらしいです。Wikipediaによると、「M20を土台として、M21を北端とする「十字形の群れ」は「ウェッブの十字架」と呼ばれている。腕の曲がった十字形の星の一団である」とのことですが、どこのことを指しているのか、よくわかりません(^^; わかった方はぜひ教えてください。M22:Messier 22M22。いて座の球状星団です。5/9にも撮っていたのですが、あの時は120sだったので、今回は180sで撮ってみました。M22の撮影開始!撮影結果はこんな感じ。30s 16フレームで8分しか撮ってないのに、いい感じ(^^)庭から30分撮ったやつとあんまり変わらない気がする。気のせいだろうか?M22。ティーポットと言われる「やかん」のフタの取っ手の左側(天文学的には東と言う。笑)にあります。Great Sagittarius Clusterだって。「偉大ないて座の星団」って呼ぶらしい。「球状」はどこに行ったんだろう?この球状星団はメシエ天体の中では結構明るい方かな。40cmで倍率をドンと上げてみると、散開星団みたいにきれいに分離して見えます。笑。いや、私の小口径ラインアップの望遠鏡だと、どこまで行っても球状星団。天体上の分類もやっぱり球状星団なんですけどね。爆。M22。以前撮影していた分とこないだ庭から撮った分を一緒にして処理してみました。トータル41分です。M22は見ればみるほど立派よねぇ。M23:Messier 23なんか球状星団ばかりになってきたので、次の対象は散開星団 M23です。さきほどのM9の近くにありますが、こちらはいて座になります。こんな感じの目立つ明るい星がない散開星団、結構好きなんですよね。天の川と重なっているので、ちょっとわかりづらい感じですが、次回は自分の眼で見てみたいと思います。もちろん低倍率で。笑。M24:Messier 24M24。いて座の(スモール)スタークラウドです。右側に写っているのはNGC6603という散開星団とのこと。これは他のメシエ天体と違って、星がすごくたくさん集まっている領域を指しているそうです。以前、NexStarで向けてどれだろう?と思ってたんですけど、さもありなん。笑。

2025.03.25

コメント(0)

-

メシエカタログ その3(M13ーM18)

M13:Messier 13M13。英語圏では、Great Globular Cluster in Herculesか。ヘラクレス座のすっごい球状星団という感じかな。まさにその通りですね。笑。M13は双眼鏡でわかります。C5で観ると気流がいいときはツブツブが見えます。が、やっぱり大口径ドブソニアンで見せてもらうM13は圧巻です。見とれてしまうぐらい、本当に迫力があります。まさに球状星団の王様って感じですよね。おっきいおっきいω星団は日本からだと季節も観望場所もかなり限定されてしまうし、実は私たちの銀河の伴銀河という話もあるので、まあ、いいでしょ。笑。M14:Messier 14M14。へびつかい座の球状星団です。ステナビの解説によると、いびつな五角形の中にある球状星団とのこと。なるほど!M15:Messier 15M15 ペガサスクラスターです。30sの25フレームだから、12m30sですね。M15。ペガスス座の球状星団です。Pegasus Clusterと言うそうです。今夜は春の星座から始めたのに、すでに秋の星座になりました。これも立派な球状星団ですね。M15、球状星団です。ペガスス座にあります。ホントは去り行く夏の大三角に向けたいところですが、ベランダからこの時間帯だとここら辺が西の視界のいっぱいいっぱいでした。さすがに80ED+SV405CCだと中心に小さくしか映らないんですけど、イメージ的には小口径で見る球状星団そのままという感じですね。なかなかきれいに分離しています。今度C5で撮影してみたいなぁ。M16:Messier 16M16。わし星雲です。英語でも、Eagle Nebula。ハッブル宇宙望遠鏡(HST)のどアップ画像。「創造の柱」はこの中にあります。ドアップで見たくなった人はご自由に画像検索してくださいませ。笑。ちなみに、最新のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による「創造の柱」はこちらです。HSTの立場がなくなるぐらい高性能なのが、すごいんですけど、オールドファンは同時にさみしさも覚えるような。。。M17:Messier 17M17 スワン星雲です。英語だとOmega Nebulaか。もちろんSwan Nebulaと呼ぶのもありみたいね。眼視ではどっちかというとスワン(白鳥)の部分が明るく見えるので、スワンと呼んでます。写真で撮るとΩの形に見える(と言われているが、撮ってみてもよくわからん。笑)ので、Omega Nebulaなんでしょう。でもね。40cmにネビュラフィルター付けて見せてもらうと、白鳥の首がぶっとくなって、どう見てもアヒルなんだわな。ぜいたくな「アヒル」でございます。次は星見人さんからリクエストされたM17スワン。通称おまる、だ。こっちは30s 35フレームで17分半撮りました。もちろん、もうちょっとあぶりだすこともできるけど、今夜の思い出だからニンジャで見せてもらったイメージに近く、仕上げてみました。M18:Messier 18M18。いて座にある散開星団で、ブラックスワン星団とのこと。Wikipediaによると、「最も軽視された星団」だって。ひぇー、そんな異名はうれしくないだろうなぁ。まあ、周りに結構きらびやかな星雲、星団があるからねぇ。天の川の中にあるし。気を取り直して、「黒鳥」ねぇ。なんとなーくそんな感じに見えないこともないけど、はっきりとはわかりませんでした。M18さん、どうもごめんなさい。

2025.03.25

コメント(0)

-

メシエカタログ その2(M7ーM12)

M7:Messier 7M7。さそり座のしっぽの二つ星を東(左)に伸ばしたところにある散開星団です。プトレミーってなんだろ?と思っていたのですが、Ptolemyはトレミーと呼んで、プトレマイオスさんの記述が残っているってことからの名称とのことです。その辺りが天文学は昔から脈々と続いてきた学問で、そういうところがいいんだよなぁ、と改めて感心したりもします。M8:Messier 8M8。干潟星雲です。どうして干潟なんやろ?ムツゴロウが居るというわけでもないし。英語では、Lagoon Nebulaと言うらしい。なになに?潟、小さな沼、礁湖/サンゴ環礁によって囲まれた海面という意味か。あんまりピンとこんなぁ。(名付けた偉い方々、どうもスミマセン)そういや「青い珊瑚礁」という映画が。ブルックシールズ主演の。まあいいけど。同じ年ぐらいだったから結構ファンだったわけですが。。。聖子ちゃんファンだった方にはきっとそっちが思い出されたことでしょう。笑。なお、散光星雲についてはあれこれ言うより写真を見てもらった方がいいかなぁ、と思いまして、与太話でございます。前置きが長くなってスミマセン。今日は謝ってばかりだな。M9:Messier 9M9。これも、へびつかい座の球状星団です。このパターン、ホントに多いな(^^;小さいですけど、結構明るいですね。天の川と重なる位置にあるので、背景の星が多いですね。M10:Messier 10M10。ホントはM6、M7を撮ろうと思ってたんだけど、ちょうどその方向に雲があったらしく、まったく映らなかった(ソルブもできない)ので、後で撮ることにして、M10から撮影しました。こないだM12は撮ったんだけど、そのすぐそばにあったんですね。へびつかい座の球状星団です。M10。こちらも球状星団です。先ほどのM12の東側(左側)にあります。広がり方が違うので、見比べてみるのも楽しいですね。M11:Messier 11M11。散開星団ですが、結構まんなかに集まっているんですね。なかなかきれい。次回は眼視でもみてみたいな、と思います。たて座だそうです。たて座、意識してみたことないなぁ(^^;M12:Messier 12M12。これまたへびつかい座で、またまた球状星団。へびつかい座は天空でいちばん大きな星座なので、守備範囲がめっちゃ広いんですね。ちなみに十三星座占いだと私はへびつかい座に属しているらしいです。十二星座占いだといて座でございます。こちらもそれほど大きくない球状星団ですね。次のM10と並んでいるので、双眼鏡だと同じ視野に入りますね。

2025.03.25

コメント(0)

-

メシエカタログ その1(M1ーM6)

2023.12にSV405CCを手に入れてから、撮影に勤しんできたので、だいぶ貯まってきました。習作レベルのものもまだまだ多いのですが、とりあえず、ここまでのメシエ天体の画像をまとめてみようと思います。画像につけている解説は、撮影当時にアップしたものがベースになってます。M1:Messier 1M1 かに星雲(Crab Nebula)です。おうし座にあります。さすがに80EDだと小さいのですが...超新星爆発の残骸ということで、カニの甲羅みたいな画像をよく見かけますね。これぐらいの超新星爆発を観てみたいものです。もちろん地球に影響がない範囲でお願いしたいところです...自宅からのM1。これはスナフキリンさんが撮ってた影響ですね。うすいなぁ。。。M1。おうし座(Tauri、Tau)にある超新星残骸ですね。月が近いこともあり、イマイチ長く撮る気がしないのですが、なんとか写ってくれたので、ヨシとしました。笑。M2:Messier 2M2。みずがめ座の球状星団です。薄明が迫っており、次のM30まで撮りたかったので、180s 4フレームしか撮ってませんけど、とりあえずアップしておきます。M2。同じく球状星団で、みずがめ座にあります。M15よりも大きいのが分かります。こっからやぎ座のM30(同じく球状星団)に行ければいいんですけど、ベランダからだと低すぎて入りません。笑。M3:Messier 3M3。りょうけん座の球状星団です。北天ではヘラクレス座のM13に次ぐ見栄えと大きさの球状星団と言われています。確かにきれいですよねぇ。うちの庭から今の時期だと結構早い時間じゃないと電線がじゃまになってしまうので、今回が今シーズンのラストチャンスかな。撮れてよかったです。実はこの前に、M87とM53も撮ってみたのですが、おおきな月の影響がでていたので、中断してここからアップです。空が開けたところに行ったら撮り増ししてみたいと思います。M3はコルカロリとアークトゥルスを結んだ線の真ん中から少しアークトゥルスに寄ったところにあります。M3。なんか星の数が少なくてコントラストがイマイチだけど、今の空だとしょうがないのかな。春の星座にあるM3は西に傾くのがだんだんと早くなってくるから、今のうちって感じです。M4:Messier 4M4。さそり座のアンタレスのすぐ右(天文学的には西と言う)にあるおっきな球状星団です。英語圏だと、Crab Globular Clusterとか、Spider Globular Clusterとか言うらしい。カニか、クモだな。イメージすると、なんとなくその愛称を使わない気持ちが分かるような。。。M5:Messier 5M5。英語圏ではRose Cluster と呼び名があるんですね。知らなかったわ。言われてみればそんな感じにも見えるなぁ。M5は星のまとまり方がすごく好きなんですよね。私にとっては初めて自分のC5でツブツブに見えた記念すべき球状星団でもあるし。M6:Messier 6M6。さっきチャレンジしたときはぜんぜん見えなかったけど、雲が退いてくれたみたいでした。よかったよかった。さそり座にある散開星団で、バタフライ星団と呼ばれているそうです。言われてみたらそんな感じに見えますね。M11と比べても明るい星が結構あるので、小口径/低倍率でも楽しめるんじゃないかなぁ、と思いました。

2025.03.24

コメント(0)

-

春がやってきました

週末には再び寒の戻りが来る予報ではありますが、春めいてきたのでちょっと近くを散策してきました。まずは諫早公園。早咲きの桜が咲いていると聞いたので、寄ってみました。春の強風でだいぶ散ってましたけど、まだまだきれいでした。諫早公園の眼鏡橋。こちらは諫早神社。四面宮ですね。御舘山神社にも寄ってみました。梅、早咲きの桜はだいぶ散ってました。ソメイヨシノはもう少しってところでしょうか。今日は御舘山の展望台まで上がってきました。なかなか見晴らしがよかったです。さて、翌日。こちらは柿泊の運動公園です。長男が長崎に転勤になり、こちらの草野球チームに入ったので、ひさしぶりに観にいってきました。なつかしいですね。野球観戦も終わったので、式見のかんぼこを仕入れて、あぐりの丘へ。桜がきれいでした。この土日はこんな感じでした。日差しが暖かいので、気分がやわらぐなぁ。週末の寒気はできればお手柔らかにお願いします。

2025.03.22

コメント(0)

-

人吉へいってきました その4 ~人吉SL~

次は人吉駅へ向かいます。クルマで行ってもいいんですけど、まあ、街並み散策も兼ねて、歩いていきました。じゃーん。人吉SLです。きれいに保存してありますねぇ。昨年(2024年)の三月まで現役だったんですものね。乗りたかったなぁ。こちらは人吉SLミュージアム。入場は無料でした。(ミニSLは乗車料が要ります。)ミュージアム屋上から見た、車両基地。その向こうに展開場があるらしいです。この後はお昼ご飯を食べて、お土産を買って、帰路につきました。帰りは有明フェリー。3月中の平日は2,000円/台でお得でした。雲仙もやっぱり真っ白でしたね。なかなかの寒気だったらしい。これにて人吉旅行は終了です。あー、楽しかったなぁ。(終わり)

2025.03.17

コメント(0)

-

人吉へいってきました その3 ~人吉城・蒼井阿蘇神社~

貸し切り状態の温泉にゆっくりつかって、お弁当を食べる。まんぷくじゃ。さすが、お弁当のヒライである。ついでに買った、コロッケとミンチカツは余計だった。毎回、買いすぎるんだよなぁ。おいしそうだから。翌朝、朝食を食べて一服していると、目の前の市房山(二百名山)は雪をかぶってる。昨晩は冷えたもんねぇ。今日はフィットで来てるから、ちょっと心配だったんだけど。道路は大丈夫みたい。ま、こっから椎葉とかあっち方面に行かなければハマることはあるまい。さて、今日は人吉散策です。まずは人吉城。人吉城にある神社では河津桜が咲いてました。本丸跡までヘロヘロになりながら上りました。さて、次は蒼井阿蘇神社です。こちらは茅葺きの屋根が特徴で国宝指定を受けている神社です。ちょうど防火設備の点検をやっておられました。確かに火災はこわいですものね。こんなところに、2020年7月の人吉豪雨の爪痕が。こんなに上まで水が来たんだ。。。大変だったですよね。今はすっかりきれいな街並みが戻ってきていますからね。応援の気持ちをこめて、どんどん訪れましょう。(続くへ

2025.03.17

コメント(0)

-

人吉へいってきました その2 ~人吉梅園・大畑駅~

さて、人吉ICをツツツーと過ぎて、次の人吉球磨ICを降りる。嫁さんは爆睡しているので、疑問に思うはずもない。途中の道沿いでは、咲いている梅もあれば、すでにすっかり終わっている梅もあるようだ。めっちゃ不安。。。もう夕方だし、ここで空振ったら、今日は無理だなぁ。。。あー!咲いてる!やったーーーっ!人吉梅園である。よかった、咲いてたー。どうやら満開っぽい。梅園らしい梅園で満開の時期に来られたのは、出張で行った大阪城以来だなぁ。こちらは枝垂れ梅。折しも降り出した雨の中、撮影に向かう私。我ながら、えらいなぁ、と思いました。人吉梅園をひたすら上っていくと、「大畑駅この先」の看板があります。どうして峠の上に駅の看板が?とりあえず行ってみよっか?ということで行ってみました。お。ここは先日再放送されていた六角さんの「呑み鉄」で行ってた駅じゃないか。ループとスイッチバックがある肥薩線の駅だ!すげー、自分で来るとは思ってなかったわ。さて、梅も観ることができたし、大畑駅にも寄れた。今日の宿は夕飯なし、にしてあるから、人吉市街に戻って、名物らしい餃子と、弁当のヒライでお弁当を買って、宿へ向かいます。人吉温泉を検索したつもりだったんだけど、取ったのは水上村の湯山温泉だったんだよなぁ。笑。30kmぐらいだからまあいいか、と思ったけど、思ってた以上に結構奥の方でした。フロントの係の人から「どうして水上まで?」と訊かれたのが印象的でした。爆。(続く)

2025.03.16

コメント(0)

-

人吉に行ってきました その1 ~八代~

昨年、2024年1月に鹿児島へ行った帰りに、雪が舞う高速を走りながら、ああ、人吉に行ってみたい、と思っていたことがようやく実現した。今回は行きは陸路。有明海沿岸道路を使う感じで行きます。八代辺りで観光地ないかなぁ、と見ていたら、バーガーキングがあるのをみつけて、熊本にあるんだー、ってお店探したら、ちょうどお昼時に通る大牟田にもあるのを発見して、立ち寄ることにしました。バーガーキングは、ニューヨークをしばらくうろついていったときによく行ってたんだよね。まだ若干ハタチの頃で、当時はベーコンが入っているファストフードのバーガーって珍しかったの。ビッグマックよりおいしかったんだよねぇ。今とはぜんぜんメニューが違うけどさ。笑。・・・というわけでなつかしい思い出とともにJr.バーガーを完食。まあ、年相応に無理はせず。さて、八代城に到着。近くにある神社に臥竜梅があるとの話だ。こちらが臥竜梅。むぅ。過ぎてる。間に合わなかったか。。。まあ、いくつか咲いてるのが観れたからヨシとしよう!、とやさしい言葉を掛けてもらったけど、ちょっとガッカリしているにちがいない。・・・となると、内陸ならばどうだろう?高速に飛び乗って、一路、人吉へ。(続く)

2025.03.16

コメント(0)

-

AM5をPCから使う

前回の説明でスマホ・PCからAM5へ接続できるようになりましたでしょうか。(どの記事でも構いませんので、記述間違いにお気づきの方はぜひとも教えてくださいね)スマホの場合は、Wi-Fi接続後にSkyAtlasからそのまま操作できるようになります。これで完結しているので、現状では追記は必要ないですね。PCの場合は、Wi-Fiあるいは有線接続できていれば、ASIMountからの操作は行えるようになりますけれども、これだけでは完結しないと思いますので少し説明しておきます。StellariumでもN.I.N.A.でも赤道儀に送る指令は主に下記の二つです。1)指定した座標への移動(導入)2)現在の位置と指定した位置の同期(同期)<Stellariumから使う>Stellarium25.1でQT6版もASCOMを再度サポートするようになりました。その場合、ASCOM7が必要とのことでしたので、ご注意ください。Stellariumは必ずQT5版をダウンロードしてください。QT6版は24.3以降のバージョンではASCOMをサポートしなくなりました。QT6版では選択肢にASCOMが出ません。設定→プラグイン→望遠鏡のガイド(名称がよろしくないような。。。)を選択して、起動時に実行をチェックします。そのままダイアログの右側の「設定」ボタンを押すか、もしくは画面下のポップアップメニューから「望遠鏡制御」のボタンを押して「望遠鏡制御の設定」を押します。表示される「望遠鏡」ダイアログで「新しい望遠鏡の追加」ボタンを押して、ASCOMのラジオボタンを選択、下段のスクロールバーからスクロールさせて、”ASCOMの設定”の項目で「ASCOM対応望遠鏡の選択」から”ASCOM.ASIMount.Telescope”を選びます。「望遠鏡」ダイアログで「接続」ボタンを押して望遠鏡(正確に言うとAM5架台)と接続します。★文章で書くととても面倒に思えますが、1~4は最初の一回だけなので、通常の使い方では3の「望遠鏡制御」のボタンを押す、5の「接続」ボタンを押すだけの操作になります。このあとは、メイン画面(星図上)で望遠鏡を向けたい天体を選択。「望遠鏡操作」のダイアログで「現在の天体」ボタンを押す。(選択した天体の座標がターゲット位置に設定される)「望遠鏡操作」ボタンを押す。(指定した座標へ望遠鏡を向ける)視野/写野の中央に天体を手動(リモートコントローラを使います)で入れた後、「同期」ボタンを押す。(望遠鏡が向いている方向と天球上の天体の位置を一致させる)って感じです。セッティングの状態により導入精度は多少前後するので、眼視で使う場合は、いきなり暗い天体を導入するよりも、まず近くの明るい恒星を導入→センタリング→同期を行ってから暗い天体を導入する方が時間と手間の節約になると思います。★★★同期を行ってもうまく導入されないケースでは★★★同期した後、導入精度があまり向上しない場合は、赤道儀のセッティング(水平出しや極軸の向き)を見直すのがよいと思います。なお、この流れは、スマホからSkyAtlasで使う場合でも他の自動導入機でも同様です。ぜんぜん入ってこない場合は、まずはちゃんとセッティングをできているか、見直してくださいね。<N.I.N.A.から使う>N.I.N.A.のメニューの機材→架台で、ASIMountを選択して、接続ボタン(電源スイッチのマーク)を押します。接続のタイミングで、現在時刻と観測位置情報がN.I.N.A.とAM5で同期されます。どちらの情報を正として同期するか(あるいは同期しない)、のどれかを応答します。赤道儀のパラメタが表示されるようになりましたら、接続OKです。右下の手動操作のところはASIMountとほぼ同じですが、トラッキングレート、赤経・赤緯の反転、パークポジションへの移行なども行うことができます。余談になりますが、パークポジション(デフォルト)は望遠鏡を西の地平線に向けてトラッキングを止めてくれるので、シーケンサーに任せて就寝する場合などにとても助かります。ただし、翌朝、赤道儀の電源を落とす前に、忘れずにホームポジションに戻さないとAM5がケースに入りません。笑。N.I.N.A.をお使いの場合は、ガイドスコープなり主鏡にカメラが接続されていると思いますので、ここからはプレートソルブを使います(使えます)。撮像画面の右上にある★マーク(手動フォーカスターゲット)のボタンを押して、撮影したい天体に近いか、もしくは向けやすい、明るい恒星を選択して「対象を導入」します。次にピントの祖調整を行います。すでに画面の右上に”撮像”メニューがでている場合は、露出時間を1sか2sぐらいにして、循環(ループ)スイッチをONにして、シャッターボタンを押します。画面中央の”画像”ウインドウに撮像した画像が連続して表示されるので、見えている星像ができるだけ点になるようにフォーカスの調整を行います。調整が終わったら、撮像中止ボタン(シャッターマークボタンは撮像中は×マークになってます)を押して撮像を止めます。だいたいピントが合ったかな?と思えたら、さきほど星マークのボタンの二つほど右にある「プレートソルブ」ボタンを押して、”プレートソルブ”ウインドウを表示します。「再生」ボタンを押します。正常にプレートソルブできることを確認したら、「同期」「ターゲットの再導入」をそれぞれONにして、もう一度「再生」ボタン。これで選択した恒星の再導入と同期が完了します。なお、プレートソルブできない場合は露出時間などを調整してみてくださいね。明るい恒星が視野の中央に入ったところで、バーティノフマスク等を使ったり画面上で拡大するなどして、落ち着いてピントの追い込みを行うとよいでしょう。このときも連続撮影モードを使うんですけど、明るい恒星や惑星を用いているときは露出時間は0.1~0.2sぐらいでやってます。タイムリーに画面にでてきてくれないとスムーズにピント合わせできないので。ここまで済んだら、N.I.N.A.のスカイアトラスやフレーミングで向けたい天体を選択して導入するか、Stellariumで選択して導入した後でプレートソルブ&同期を行いながら使うことができます。こんな感じですかね。もちろんこの手順通りにやらなくても動作するので、あくまでも慣れるまでの参考ということで。また何か思いついたら追記しようと思います。<My撮影環境ノウハウ> =目次=N.I.N.A.の基本設定StellariumとN.I.N.A.の連携(設定と使用例)プレートソルバー ASTAP編プレートソルバー ASPS編ZWO AM5とPC・スマホとの接続についてAM5をPCから使う

2025.03.15

コメント(0)

-

ZWO AM5とPC・スマホとの接続について

今回は、ZWO AM5とPC・スマホとの接続について書きます。<PC・スマホとの接続>AM5は後発のAM3、AM5Nとは異なり、Bluetoothをサポートしていません。PCと接続する場合はWi-FiもしくはUSB有線、スマホと接続する場合はWi-Fiで接続します。私の場合はAM5では撮影することが多くて、赤道儀の接続で余計なトラブルは避けたいので、USBで有線接続して利用しています。<Android>Androidスマホで利用する場合は、ZWOが提供しているアプリ、SkyAtlas(旧:ASIMount)で使います。・SkyAtlasSkyAtlasは、なかなか強力なアプリになりましたけど、スマホの画面は私には小さいのであまり使っていません。使うのはコントローラのF/Wアップデート時と眼視観望時ぐらいですかねぇ。。。タブレットで使うのも手ですけど、私の好みの天体は結構マイナーなので、お気に入り登録機能や、リストのインポート・エクスポート機能などが提供されてないと、いまいちなんですよね。。。★スマホからWi-Fi接続すると、インターネットにつながっていないWi-Fi接続である旨、確認ダイアログが出てくるので、ここで「確認しない」を選んでおくといちいち聞かれなくなります。★AM5のWi-Fiアクセスポイント名称はAMH_xxxxxxとなっていて、アクセスパスワードも固定になっているので、複数のZWO機器が林立するような環境ではおそらく誤接続が発生しやすくなると考えられます。要は自分の機器と思って間違って他の人の機器に接続しにいってしまうケースなどですね。そこでパスワードが初期値のままだとこのケースでも接続できてしまうことになるので。。。よって、アクセスポイント名称、パスワードともに初期値から変更しておくことをオススメします。その際はどうぞメモをお忘れなく。<iPhone>持っていないので省略。<Windows PC>PCでAM5を使う場合に必要なソフトウェアは以下の通りです。・ASCOM N.I.N.A.やStellariumからは、ASCOM経由でASIMountを使ってAM5を制御します。 ASCOMプラットホーム:https://ascom-standards.org/・ZWO ASCOMドライバ:ASCOMからZWOの機器を制御するためのドライバです。 PC用のASIMount(ASCOM用サーバ兼AM5のコントローラ)はこの中に含まれています。 ★ASCOMドライバは上記のASCOMプラットホームをインストールした後でインストールします。 ZWO Software:https://www.zwoastro.com/software/なお、ZWOのカメラをお持ちの場合は、一緒にCamera DriverとASIStudioの最新版もダウンロードしておくといいでしょう。<ファームウェアの更新>ファームウェアの更新は、スマホのSkyAtlasもしくはPCのASIMountから行うことができます。AM5のファームウェアは、①本体のF/W、②コントローラのF/Wの二つがあります。 ・Wi-Fi接続のSkyAtlasからは①、②ともに更新ができます。 ・USB接続のASIMountからは①しかできません。★AM5のWi-Fiデバイスはコントローラに内蔵されている関係で、おそらくWi-FiでつなげばPCから②もアップデートできるんだろうなぁ、と思いますが、試していません。いずれにしてもZWOのサイトへアクセスする必要がありますので、スマホから更新する場合はWi-FiでAM5、インターネットにはモバイル回線で接続する形、PCから更新する場合はWi-FiでAM5、有線LANでインターネットという感じになると思います。なお、F/Wの更新は自宅等の安定した環境で行うこと、更新中は電源断とならないようにお気をつけください。基本的に英語での記述なので、自信がない方は無理に行わずに誰かと一緒にやってくださいませ。<My撮影環境ノウハウ> =目次=N.I.N.A.の基本設定StellariumとN.I.N.A.の連携(設定と使用例)プレートソルバー ASTAP編プレートソルバー ASPS編ZWO AM5とPC・スマホとの接続についてAM5をPCから使う

2025.03.15

コメント(0)

-

プレートソルバー All Sky Plate Solver(ASPS)編

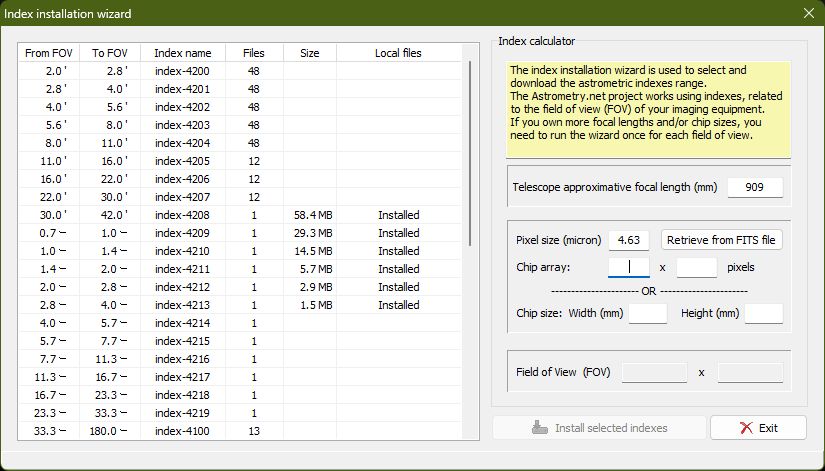

今回はプレートソルバーの続きで、All Sky Plate Solver(ASPS)について記述します。<プレートソルバー:All Sky Plate Solver(ASPS)>ASPSのサイト:https://www.astrogb.com/astrogb/All_Sky_Plate_Solver.html(親サイト:https://www.astrogb.com/)ASPSは、Astrometryのラッパーソフトウェアで、オフラインで実行することができます。動作は速くありませんし、N.I.N.A.でも利用を推奨されていません。ですが、大きなメリットとして、宵のうち、まだ薄明が終わってない時間帯の、写っている恒星が少ないときにも、プレートソルブできるのが利点です。私の経験では、宵の彗星を撮影しに行ったときに、ASTAPがプレートソルブできない時間帯に、ASPSに切り替えて何度も救われました。もちろん、ASTAPでもASPSでもプレートソルブできないときもありましたけれども。。。<インデックスファイルのインストール>ASPSをインストールして起動すると、インデックスをダウンロードするフェーズに入ります。おおよその焦点距離が分かっていて、カメラのスペックが分かっているか、すでに撮像したFITSファイルがある場合は、それを入力することで、ここでFOVが算出されて、必要なインデックスファイルが選ばれるので、ダウンロードします。なお、ダウンロードはバックグラウンドで静かに行われるので、しばーらく経った忘れた頃に、ダウンロードできた旨ダイアログが出てきます。PCの電源はそのままでお願いします。<正確な焦点距離の算出>まずはプレートソルブに必要となる正確な合成焦点距離を算出します。これには実際に撮像したFITS画像が必要です。メニューから、Setting→Setting assistantを選びます。Setting Assistantダイアログで、上から順番にやっていきます。Step1:FITSファイルの選択Step2:PixelSizeの入力(FITSファイルからの読み取りもできます)Step3:Astrometryのサイトを開いて、Step1で選択したファイルを解析します。Step4:Astrometryの解析が成功したら、ResultページからPixelScaleの値を読み取って入力します。Step5:「Calculate the focal length」ボタンを押すと、焦点距離が計算されます。この後は別ダイアログで、求めた値をセットするか、訊かれるので、設定します。これがAstrometryの解析結果になります。右の列の「Pixel scale」が今回必要となる値です。<設定完了>これがASPSの設定画面です。<プレートソルブ動作の確認>インデックスのダウンロードと設定が完了したら、動作の確認を行います。メイン画面でファイルを指定して、「Plate Solve」ボタンを押します。正常にプレートソルブできると、下記のような画面になります。ここからもわかる通り、プレートソルブに16.7秒かかっています。現地でやっていると、成功するのかなぁ?失敗するのかなぁ?やっぱり失敗するのかなぁ?と思ったタイミングで成功する、という感じです。ちなみにプレートソルブした結果のFocal Lengthはちゃんと記録しておいて、N.I.N.A.の設定に忘れずに反映しましょう。<アノテーション機能>これはおまけになりますが、メイン画面の「Browse Solved Image」ボタンを押すと、下記の画面になります。さすがにLocal Astrometryって感じです。ASPSについてはこんな感じです。Astrometryを単純にラップするだけでなく、必要なツールが追加されていて、オフラインで利用できるって、やっぱりすごいなぁ、と思います。<My撮影環境ノウハウ> =目次=N.I.N.A.の基本設定StellariumとN.I.N.A.の連携(設定と使用例)プレートソルバー ASTAP編プレートソルバー ASPS編ZWO AM5とPC・スマホとの接続についてAM5をPCから使う

2025.03.14

コメント(0)

-

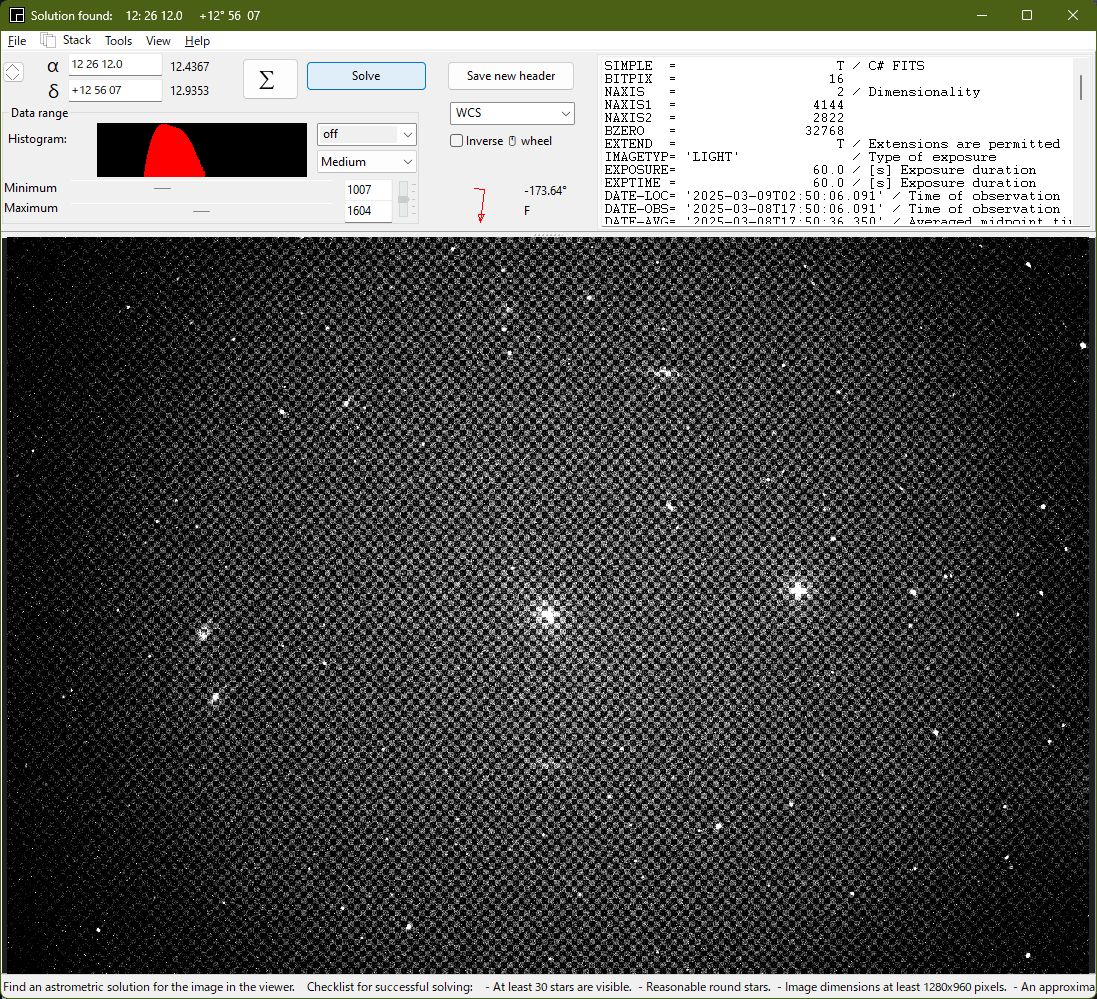

プレートソルバー ASTAP編

今回はプレートソルブに利用するプレートソルバーを説明します。<プレートソルブ・ソルバー>実際に撮影した画像を解析して、望遠鏡が空のどこを向いているか、を得ることをプレートソルブ、プレートソルブしてくれる仕掛け・ソフトウェアをプレートソルバーと呼ぶようです。これにより、極軸望遠鏡がない赤道儀で極軸を合わせたり、極軸が多少ずれているセッティングでもずれを補正して視野のセンターに導入することができます。昔は自分でセンタリングして同期を掛けながら、導入の誤差を小さくしていったわけですけど、技術の進化ってすごいですねぇ。<N.I.N.A.のプレートソルバーの解説>N.I.N.A.のプレートソルバーに関するページ:https://nighttime-imaging.eu/docs/master/site/advanced/platesolving/詳しいことはこちらを直接参照していただくのがいちばんです。笑。自動でプレートソルブするために重要なポイントは二つあります。Camera Pixel SizeGo to Options->Equipment->Camera section, the pixel size needs to be entered in micrometers.Telescope Focal LengthGo to Options->Equipment->Telescope section and set the focal length of your telescope in millimeters. The value has to be the effective focal length considering all correctors and optical elements that could shift the overall focal length要は、設定のところでも軽く触れていたカメラのピクセルサイズと望遠鏡の焦点距離ですね。N.I.N.A.はプレートソルブを行う際に、プレートソルバーに対して上記の二つのパラメタを渡すので、ちゃんと設定しとかないと、正常にプレートソルブできなくなります。TipIf you are unsure about the effective focal length, you can use nova.astrometry.net to validate your real focal length. Upload a non binned image of a target that used your current setup. Once the image is solved the "Pixel Scale" is displayed. You can extract the focal length now by using the formula"Focal Length = (Camera Pixel Size / Pixel Scale) * 206.26"もし、(合成)焦点距離がはっきりしないときは、Astrometryで撮影した画像を解析してもらって、PixelScaleの値を元に、(焦点距離)=(カメラのピクセルサイズ)/PixelScale*206.26で算出することができます。計算するのが面倒な方は、後述のASPSにもツールが内蔵されています。ASPSはPixelSizeをfits画像のヘッダから取得するので、Astrometryで得られたPixelScaleの値を入力するだけで、焦点距離を得ることができます。<プレートソルバー:ASTAP>最初に紹介するのは、N.I.N.A.のマニュアルページでも推奨してあったASTAPです。ASTAPはオフラインで動作します。通常の夜空でのプレートソルブは非常に高速で、ほぼ瞬時か数秒で解析してくれます。ブラインドソルバーとしても優秀です。ASTAPのサイト:https://www.hnsky.org/astap.htmこちらから①Program Installer、②Star Databaseの二つをダウンロードしてインストールします。②のStar Databaseについては説明があるので、環境/写野に応じて必要なものを選択します。私が出先で使っているのは、ストレージが小さいタブレットがD05、ミニPCがD20です。自宅のデスクトップでもD20でしたが、今回この記事を書きながらV50をインストールしてみました。ASTAPに、先日撮像したM86付近(マルカリアンチェーン)のfitsをプレートソルブした結果は下記のようになります。North(天の北極)方向は-173.64°で7°ほど南北方向がずれていること、南が上になっていることがわかります。もうちょいまっすぐセッティングできるといいんですけどね。毎回調整を忘れてしまいます。ASTAPが変更したfitsヘッダは右上のBOXに表示されています。この内容は下記のようになってます。(撮影地のロケーションは伏字にしてます)SIMPLE = T / C# FITS BITPIX = 16 NAXIS = 2 / Dimensionality NAXIS1 = 4144 NAXIS2 = 2822 BZERO = 32768 EXTEND = T / Extensions are permitted IMAGETYP= 'LIGHT' / Type of exposure EXPOSURE= 60.0 / [s] Exposure duration EXPTIME = 60.0 / [s] Exposure duration DATE-LOC= '2025-03-09T02:51:06.628' / Time of observation (local) DATE-OBS= '2025-03-08T17:51:06.628' / Time of observation (UTC) DATE-AVG= '2025-03-08T17:51:36.834' / Averaged midpoint time (UTC) XBINNING= 1 / X axis binning factor YBINNING= 1 / Y axis binning factor GAIN = 240 / Sensor gain OFFSET = 10 / Sensor gain offset XPIXSZ = 4.63 / [um] Pixel X axis size YPIXSZ = 4.63 / [um] Pixel Y axis size INSTRUME= 'SVBONY SV405CC' / Imaging instrument name CAMERAID= 'SVBony_01230D3CDF0B028DEE230816000d' / Imaging instrument identifier SET-TEMP= 0.0 / [degC] CCD temperature setpoint CCD-TEMP= 0.1 / [degC] CCD temperature BAYERPAT= 'GRBG' / Sensor Bayer pattern XBAYROFF= 0 / Bayer pattern X axis offset YBAYROFF= 0 / Bayer pattern Y axis offset USBLIMIT= 1 / Camera-specific USB setting TELESCOP= 'C5' / Name of telescope FOCALLEN= 909.0 / [mm] Focal length FOCRATIO= 7.0 / Focal ratio RA = 186.550031052177 / [deg] RA of telescope DEC = 12.9431179607102 / [deg] Declination of telescope CENTALT = 64.1975 / [deg] Altitude of telescope CENTAZ = 223.441666666667 / [deg] Azimuth of telescope AIRMASS = 1.11041148034863 / Airmass at frame center (Gueymard 1993) PIERSIDE= 'East' / Telescope pointing state SITEELEV= 110.0 / [m] Observation site elevation SITELAT = **.************* / [deg] Observation site latitude SITELONG= ***.************ / [deg] Observation site longitude OBJECT = 'M86 Markarian''s Chain' / Name of the object of interest OBJCTRA = '12 26 13' / [H M S] RA of imaged object OBJCTDEC= '+12 56 36' / [D M S] Declination of imaged object OBJCTROT= 0.0 / [deg] planned rotation of imaged object ROWORDER= 'TOP-DOWN' / FITS Image Orientation EQUINOX = 2000.0 / Equinox of coordinates SWCREATE= 'N.I.N.A. 3.1.2.9001 (x64)' / Software that created this file CTYPE1 = 'RA---TAN' / first parameter RA, projection TANgential CTYPE2 = 'DEC--TAN' / second parameter DEC, projection TANgential CUNIT1 = 'deg ' / Unit of coordinates CRPIX1 = 2.072500000000E+003 / X of reference pixel CRPIX2 = 1.411500000000E+003 / Y of reference pixel CRVAL1 = 1.865500176084E+002 / RA of reference pixel (deg) CRVAL2 = 1.293500407673E+001 / DEC of reference pixel (deg) CDELT1 = 2.925516593370E-004 / X pixel size (deg) CDELT2 = 2.926635433304E-004 / Y pixel size (deg) CROTA1 = -1.736248629486E+002 / Image twist X axis (deg) CROTA2 = -1.736321769113E+002 / Image twist Y axis (deg) E of N if not lipped.CD1_1 = -2.907425773496E-004 / CD matrix to convert (x,y) to (Ra, Dec) CD1_2 = 3.248425921840E-005 / CD matrix to convert (x,y) to (Ra, Dec) CD2_1 = -3.245955401529E-005 / CD matrix to convert (x,y) to (Ra, Dec) CD2_2 = -2.908579153948E-004 / CD matrix to convert (x,y) to (Ra, Dec) PLTSOLVD= T / Astrometric solved by ASTAP v2024.03.13. COMMENT 7 Solved in 0.1 sec. Offset 29.0". Mount offset RA=0.0", DEC=29.2"END 最後のところを見てもらうとわかるのですが、プレートソルブに0.1secしかかかっていません。TPPAで合わせた極軸は29秒ほどずれているようですね(^^;ASTAPはプレートソルブだけではなくて、実はすごい多機能なソフトウェアです。画像のスタックもできますし、Toolメニューの内容は以下のようになっています。ワクワクしますよね(^^)これはM86の画像に、いちばん下の「Deepsky annotation」をやってみた例です。この記事はプレートソルブに関するトピックなので、他の機能の紹介はまた改めて記述したいと思います。一個だけ付け足すと、今回の紹介記事を書いてて、銀河のHyperledaアノテーション機能を試そうとしたりしているうちに、いつのまにかプレートソルブができなくなりました。なんかぶっ飛んだようです。アンインストール&再インストールしてみても同じだったので、File→Settings→Return to Default setting and exitを行うと、正常に動作するようになりました。初めての出来事だったので結構焦りました。同じような状態になったら、アンインストールする前に試してみてくださいね。ああ。ASPSについても書こうと思ってましたが、すでに長くなってしまったので、ASTAP編で一旦終わりにします。<My撮影環境ノウハウ> =目次=N.I.N.A.の基本設定StellariumとN.I.N.A.の連携(設定と使用例)プレートソルバー ASTAP編プレートソルバー ASPS編ZWO AM5とPC・スマホとの接続についてAM5をPCから使う

2025.03.13

コメント(0)

-

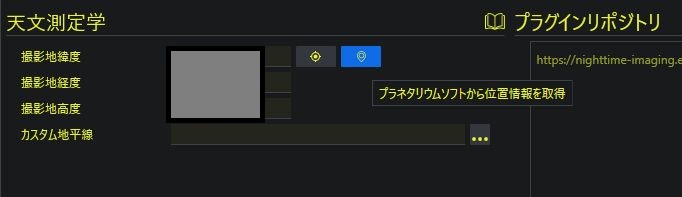

StellariumとN.I.N.A.の連携(設定と使用例)

<連携のための設定>StellariumをN.I.N.A.と連携させるためには、まず、N.I.N.A.のオプションのプラネタリウムソフトの項目で、Stellariumを選択します。次にStellarium側のサーバを使う設定を行います。Stellariumのプラグイン「リモートコントロール」を選択。「起動時に実行」をチェック。「設定」から、「サーバが利用可能」及び「起動時に自動的に有効にする」をチェック。これでStellariumとN.I.N.A.の連携の準備が整いました。<使用例>私がよく使う連携機能は以下の通りです。1)位置情報の取得設置完了後に、Stellariumで場所を選択・設定した後、N.I.N.A.の「オプション→一般」の天文測定学の項目にあるボタン(下記)で、場所を取得する。後で赤道儀と接続した際に、N.I.N.A.→赤道儀で位置情報を同期することができます。2)ターゲットの位置情報(赤経・赤緯)の取得N.I.N.A.には強力な検索機能を持つスカイアトラスが組み込まれており、オフラインキャッシュファイルも利用できるので、ターゲットを選択するときにはこれを使うこともできます。ここから、対象の天体を導入したり、シーケンサーにデータを送ることもできますし、「構図取り支援に設定」でフレーミングに送ることもできます。ただ、SkyAtlasには天球上を移動する惑星や彗星のデータは含まれていないし、星図を眺めながら、ターゲットを選択したいときもあります。こういうときは、Stellariumで目標を選択した後で、フレーミングでターゲットの位置情報を取得します。以下は昨年10月のC/2023 A3を選択した画面です。N.I.N.A.のフレーミングで、座標のところにある取得ボタンを押すと、Stellariumのターゲット座標を取得することができます。明るい彗星の場合はどちらに尾が伸びているか、によって構図の中心をここで少しずらした上で、「目標をシーケンスに追加」からシーケンサーにデータを送ります。シーケンサー(Legacy Sequencer)の例。現在の日付と時刻になるので、出没グラフは当時のものではありません。念のため。当日の撮影シーケンスが整ったら、シーケンスを開始して、撮像を行います。シーケンサーでは、ターゲットの撮像中に別のターゲットを選択して追加することもできますし、当該ターゲットの撮影枚数を減らしたりすることもできます。一連のシーケンスが終わった後、カメラの昇温や架台をパークポジションへ動かしておくこともできます。物理的に、順調に撮影できる環境が整ったら、仕掛けて寝てしまうこともできるわけです。笑。N.I.N.A.とStellariumの連携はこんな感じです。<My撮影環境ノウハウ> =目次=N.I.N.A.の基本設定StellariumとN.I.N.A.の連携(設定と使用例)プレートソルバー ASTAP編プレートソルバー ASPS編ZWO AM5とPC・スマホとの接続についてAM5をPCから使う

2025.03.12

コメント(0)

-

N.I.N.A.の基本設定

ここでは、私が撮影に使っているN.I.N.A.(ニーナ)の基本設定について記載しています。いろいろ試しながら設定を変更していってるから、忘れないように現状をまとめておきます。(最終更新:2025/3/15: StellariumはQT5版を追記)<NINAの紹介>N.I.N.A.は天体写真を撮影するためのソフトウェアで、無料で利用することができます。セットアップがx64での提供なので、最新バージョンのニーナを利用するためには64bit OSが必要です。残念ながら、32bitPCで使っている場合は古いバージョンを使うしかなさそうです。N.I.N.A.のサイトは、https://nighttime-imaging.eu/ で、現在(2025/3/12)の最新バージョンは3.1 HF2です。<ダウンロード>https://nighttime-imaging.eu/download/1)Releasesのところにある「Download N.I.N.A. Setup x64 [64 bit]」ボタンを押して ダウンロード。2)ネットが使えないところでN.I.N.A.を利用する場合は、Miscのところにある 「Offline Sky Map Cache (3.3GB) 」も忘れずにダウンロード。<オプション設定>ダウンロードしたら、1)のN.I.N.A.をインストール。2)のファイルも展開しておきます。起動したら、以下の設定を行います。変更した設定は、現在開いているプロファイル(最初はDefaultなんちゃらというプロファイル)に反映されます。いろんな機材を切り替えながら使う方は、プロファイルを複数個定義して選択して利用する形になりますので、共通の設定を最初にやっておいてそのプロファイルをベースにして定義を増やしていくと、それぞれのプロファイルで個別に設定しなくてよくなります。言語の設定(オプション→一般)・起動したら、左のアイコンメニューからOptions(オプション)を選択して、サブメニューはGeneral(一般)へ。・右側のGeneral(一般)の欄のLanguage(言語)の項目を「日本語」を選択すると表示が日本語になります。・右側のスカイサーベイキャッシュディレクトリを先ほど2のファイルの展開先のフォルダにします。展開先のフォルダの末尾は、…\FramingAssistantCache_Full\FramingAssistantCacheになっているはず。機材の設定(オプション→機材)・カメラ、望遠鏡、架台等を設定します。・プラネタリウムソフトを併用する場合は設定します。私はStellarium(入手先:https://stellarium.org/ja/)を設定しています。Stellarium側のサーバ設定も必要です(別途後述します)が、これでN.I.N.A.から観測場所、ターゲット情報などをStellariumから取得することができるようになります。★カメラと望遠鏡のところの設定値は、プレートソルブ、フレーミングや撮影時に参照されるので、できるだけ正しい値を設定しておきます。なお、レデューサを介しているケースなどで、正確な焦点距離が分からない場合は、撮影した画像からASPSで計算することができるので、とりあえずおおよその値でもいいです。★★重要★★Stellarium25.1でQT6版もASCOMを再度サポートするようになりました。その場合、ASCOM7が必要とのことでしたので、ご注意ください。(2025/5/2更新)Stellariumは必ずQT5版をダウンロードしてください。QT6版は24.3以降のバージョンではASCOMをサポートしなくなりました。QT6版では選択肢にASCOMが出ません。オートフォーカスとドームは該当せず使っていないので省略。撮像の設定(オプション→撮像)・ファイル設定で画像の形式とパスを指定します。・ファイル名称は必要に応じて変更します。★望遠鏡を複数お持ちの方はファイル名に望遠鏡名等を挿入しておくとよいと思います。※右の列の設定は必要になった際に変更でよいと思います。 なお、私は次回からLegacy Sequence Templateファイルを指定する予定です。プレートソルブの設定・(準備)あらかじめプレートソルブに使用するソフトウェアをダウンロードしてインストールしておきます。・プレートソルバー(通常使うもの)、ブラインドソルバー(空のどこかわからないときに使うもの)を設定します。・プレートソルブ設定で、利用するソルバーの実行ファイルの位置(インストール先)を設定します。※私は通常は、ASTAP(入手先:https://www.hnsky.org/astap.htm)を設定しています。星の数が少ないときには、All Sky Plate Solver(ASPS)(入手先:https://www.astrogb.com/)に切り替えて使っています。ひと通り設定が完了したら、オプション-一般に戻って、プロファイルのコピー(+ボタン)してバックアップをとっておきます。<プラグイン> プラグインの選択(プラグイン→利用可能) ・利用するプラグインを選択します。 ※私は極軸設定にThree Point Polar Alignment(TPPA)を利用しているので、ここでインストールします。プラグインをインストール後、再起動を促されるので、ニーナを一度停止して、再度開始します。<サイト情報(再掲)>・N.I.N.A.のサイト:https://nighttime-imaging.eu/・N.I.N.A.のダウンロード:https://nighttime-imaging.eu/download/・Stellariumのサイト:https://stellarium.org/ja/・Stellariumのダウンロード:https://github.com/Stellarium/stellarium/releases・ASTAPのサイト:https://www.hnsky.org/astap.htm・All Sky Plate Solver(ASPS):https://www.astrogb.com/基本的な設定はこんな感じです。変更したら、また追記しますね。お気づきの点がありましたら、教えてくださいませ。<My撮影環境ノウハウ> =目次=N.I.N.A.の基本設定StellariumとN.I.N.A.の連携(設定と使用例)プレートソルバー ASTAP編プレートソルバー ASPS編ZWO AM5とPC・スマホとの接続についてAM5をPCから使う

2025.03.12

コメント(0)

-

オメガ星団の画像の比較

というわけで、めでたくDSSにバイアスオフセットファイルを指定して処理ができるようになったわけですが、当初の目的であった、マージ処理のためのfitsファイルの回転(できれば一括処理)には一歩も近づいておりません。(忘れたことにしてしまわないように、いちおう明記しておくけど。放置の可能性もあり)で、去年の5月8日に撮影したオメガ星団(以下、省略。TIFF画像をjpg変換したものです、クロップなし。周辺部の崩れもそのまま。笑)の画像はこちらです。180sをDSSで10枚コンポジットした画像になります。ダーク減算のみ。フラット処理はStarNet++GUIを使って作ったスカイフラットを用いて、GIMPでレベル調整しながら合わせこんでます。ゲイン240、オフセット30、不正ピクセルのしきい値は60。画像1)30分露光(180s*10フレーム)で、分かりやすくするために180度回転したものがこちら。画像2)30分露光(180s*10フレーム)180度回転こちらが今回撮影した分。今回は60s露光の28フレーム。総露出時間28分になります。ダーク減算に加えて、フラット、フラットダーク処理も行っています。今回からパラメタは、ゲイン240、オフセット10(←30)、不正ピクセルのしきい値は30(←60)。画像3)28分露光(60s*28フレーム)・・・あれ?総露出時間はほとんど同じなのに、画像2→画像3で暗くなってる気がする。。。画像1、2がサチってるのかしらん。撮影時のオフセットの違い(30→10)のせいかな?オフセットってゲタよね?確か。ダイナミックレンジは広くなるけど、輝度は落ちるのか。。。 cf)あぷらなーとさんの記事「月夜の楽しみ?検証ごっこ①」①同じゲインで比較した場合、長時間露光の1枚撮りと短時間露光の加算コンポジットは、総露光時間が同じなら、ほぼ同等の結果となる。これがバイアス処理を追加した分。画像4)28分露光(60s*28フレーム)バイアス処理追加うーん。バイアス処理の追加の有無の違いはよく分からないな。。。ま、悪さしていなさそうなのは分かったからヨシ!笑。こちらがバイアスオフセットファイルを指定して処理した後にできる、マスターファイル(①マスターダークファイル、②マスターフラットファイル、③マスターフラットダークファイル、④マスターバイアスオフセットファイル)を指定して、処理した分。画像5)28分露光(60s*28フレーム)バイアス処理追加(マスター指定)ふむ。個別ファイル群指定でも、マスターファイル指定でも、同様の結果が得られるみたいね。よかったよかった。というわけで、一通り画像を比較してみましたが、まだまだ奥が深いですねぇ。以前、M104の処理のときに、60sと180sでは180sの方が処理しやすかったような覚えがありますし、いまだに私なりの正解が導き出せていないような気がします。まあ、感覚的になんちゃって画像処理をやってる、かけだしの私なのですが、ちゃんとデータを解析して考察している方と違うのはなんでなんだろうか。なんか理由があるんだろうなぁ。とりあえず忘れないようにまとめてみましたが、なんと言っても一つの対象を長いこと撮って比較データを撮る根気がないことが最大の要因なのでしょう。。。ここはなかなか治りそうにありません。

2025.03.12

コメント(0)

-

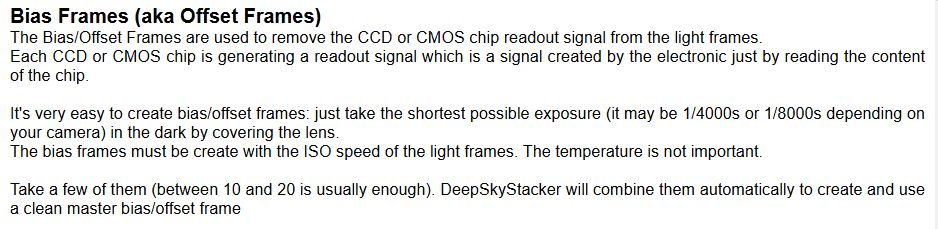

バイアスファイル

んじゃ、去年撮ったオメガ星団と一緒に処理してみっかね?あー。去年は子午線越えの前に撮ったんやった。今年は子午線超えてからか。しかも180sと60s。笑。まずはfits画像を回転させるソフトを準備しなきゃなぁ。あー、めんどくさい。・・・あー。プログラマとして現役じゃなくなってから、スキルも意欲も急激に劣化していってるなぁ。もう戻れないのかしらね?DSSにその機能ないんかねぇ、とヘルプドキュメント眺めていたら・・・ cf.) http://deepskystacker.free.fr/english/index.htmlなに?BIASフレームってそんなに簡単に準備できるの?そうかぁ。やってみよ。ダーク撮り直しのために居間に持ち込んでいたSV405CCをPCにつないで、最小露出時間(0.000045s)でフレーム撮影。先日のオメガ星団のファイルリストに早速追加してやってみた。あ。最終画像が青くなった。グラフも変。どうやらなにか間違っているらしい。温度設定かな?最小露出時間でも影響するんかなぁ。まあ、いいや。とりあえず0℃まで下げてバイアスフレーム撮り直し。(結露防止のために、室温18℃から10℃、5℃、0℃と段階的に下げます)ふむ。N.I.N.A.のレガシーシーケンサにはBIASファイル指定があるのねぇ。なかなか便利。あ、そういやオプションに子午線越えの反転時に画像を回転する設定があったな。次回はこれをオンにしてやってみよう。お。レガシーシーケンサーのデフォルトテンプレートの指定もあるじゃん。これを使うと新規ターゲットのときにひな形ができるんや。これも知らんかった。。。N.I.N.A.ってめっちゃかゆいところに手が届くんやなぁ。そのうち、まとめなおすことにしよう。そろそろ記憶容量オーバーで手順忘れがでてきそうやからなぁ。どんどん脱線していくが、とりあえず待っている間に、あぷらなーとさんのところの解説「ダークとバイアスの解析ごっこ①」を眺めてみる。ふむ。要はダークフレームからバイアスフレームを減算したものを使えばよいらしい。・・・ということは、バイアスフレームを追加して処理するためには、DSSで作成されるマスターダークファイルとかマスターフラットファイルも作り直さないといけないということか。そういうわけで指定を端折らずに、ダークファイル群、フラットファイル群、ダークフラットファイル群、バイアスオフセットファイル群を全部指定して、スタック処理をやりなおしてみる。おー。まともな色になった!マスターダークファイルのデスクリプションもバイアスオフセットファイルの記述が追加されたし、処理する様子を観ててもダークからバイアス減算してるみたいだもんな。なんか正解っぽい。なお、あぷらなーとさんの別記事「ノイズに関するよもやま話」を読むと、バイアスファイルによるノイズ低減効果というのはあんまりないらしいし、見た目もあんまり変わらないけど。まあ、DSSの公式が簡単にできるよ、って説明してる手順だし、一回作れば使いまわしできそうだから、やっておくことにしよう。とりあえずバイアスファイルを使いはじめることにした。

2025.03.12

コメント(0)

-

神代・鍋島邸の緋寒桜

三週間前の緋寒桜まつりのときに訪問したのですが、まだまだつぼみが固かった緋寒桜。ようやく見ごろを迎えたとのことで、再度行ってきました。昨夜の出撃から帰ってきて、お風呂に入って、ようやく寝たのが7時頃だったので、さすがに10時近くまで寝てしまいました。朝ごはんが遅かった関係で、今日の遅いランチは雲仙きのこ本舗さんで養々麺です。あいかわらず、きのこと京七味がいい感じでした。かき揚げは嫁さんと一つずつです。神代・鍋島邸に到着。入口の茶屋の緋寒桜が満開でした。案内係のおじちゃんの話では、ここがいちばん咲きが早いそうです。鍋島邸へ向かう道すがら、緋寒桜を愛でます。前回来たときのガチッとしたつぼみがちゃんと緩んでますね。裏庭の様子。白梅が満開でした。奥のモクレンももうじき咲きそうな感じでした。1月の野母崎の水仙まつりで空振りだった水仙もきれいな花をつけていました。こちらはたぶん河津桜。ちょうど満開でした。こちらは椿。最後は緋寒桜のアップです。この後は瑞穂の千年の湯に入って、雲仙ど真ん中でメンチカツ買って帰りました。ちと睡眠不足でしたけど、なんとか予定をこなすことができました。

2025.03.09

コメント(0)

-

晴れてます

だいぶ月が太くなってきましたが、今夜は朝まで快晴の予報です。どこかに撮りに行きたいなぁ。でも、北風は冷たいし、山は寒そう。オメガも観たいし。。。・・・ということで、飯盛へ行くことにしました。ひさしぶりです。飯盛は南が海なので、南天は暗いんです。北は諫早があるからイマイチなんだけど。今日はC5を使います。そういやこないだハンドル付けてから初めての出撃だわ。笑。ま、オメガ星団が出てくるのは日が変わってからだし、メシエの続きを撮ることにしました。まずはM96。しし座にある渦巻銀河です。眼視(C5)だと中心部がぼんやりと見えるぐらいなので、あんまり見ないんだけど、撮影だと5インチで撮ってもなんとなく渦を巻いてるのがわかるんだなぁ。小さいけどね。笑。ご参考までにESOの画像はこちらです。次はお隣にあるM95です。同じくしし座にある渦巻銀河ですね。眼視のイメージはM96と変わりません。笑。撮影すると、渦の巻き方がM96と違うのが(なんとなく)分かるんですねぇ。参考までにVLTの画像はこちら。M95とM96はこんな感じに並んでいます。次はM105(NGC3379)。これもしし座にあります。M95,M96とは違って楕円状銀河です。右隣りにあるのはNGC3384(M105の伴銀河とのこと。棒レンズ状銀河というらしい)、その上にぼんやり見えているのはNGC3389です。しし座のトリプレットと言えば、M65、M66のところですが、こちらも三つ並んでるんですねぇ。なお、M105はメシエカタログにあるおとめ座銀河団に属さない最大の楕円銀河とのことで、M96、M95、M105の三つはしし座銀河団に属しているそうです。次はM98。かみのけ座にある渦巻銀河です。かみのけ座はしし座とうしかい座の間にあって、デネボラからアークトゥルスの間って感じです。この辺り、メシエ天体もたくさんあるので、どれがどれだか、という感じですが、なるべく撮ってないものをメインに撮ってます。M98はM86とともに天の川銀河に近づいてきている銀河だそうです(M98:140km/s、M86:244km/s)。要はM98、M86、天の川銀河はいずれもおとめ座銀河団に属しており、おとめ座銀河団の中心に向かって落ち込んでいってるからだそうです。まあ、6000万光年(日本語版Wiki、英語版では4440万光年)先の銀河なので、近づいていると言ってもはるかかなたですから、ぶつかる心配は必要ないみたいです。しかし、おとめ座銀河団はどんだけでかいんや?と思っているのは私だけでしょうか?ところで、かみのけ座と言えば、Mel.111を観るのを忘れてました。まあ、C5だったからいいかなぁ。80ED出したときに観ることにしよう。浮かれてるからピギーバック試すのも忘れてるし。次はM99。かみのけ座にある渦巻銀河です。フェイスオン銀河ですね。上側から左に伸びている腕と下側から右に伸びている腕の様子が違うのが特徴らしいです。ちなみにWikipediaに掲載されている画像は日米ともに同じでこちらの画像でした。次はM100。こちらもかみのけ座にある渦巻銀河です。M99と似てますが、渦巻の方向が逆になってますね。どっちが上とかは決まってないんでしょうかね。日本語版Wikipediaではハッブルの画像、英語版ではESOの画像でした。どっちもきれいですけど、どっちかというと英語版の方が好みかなぁ。ハッブルのやつは結構ハデですよね。次はM86、かみのけ座にあるレンズ状銀河です。前回、80EDで撮影したところです。80EDではちょっとちいさくてよくわからなかったので、C5でも撮影してみました。周りにも他にもいっぱい写ってますね。マルカリアンチェーンと言われています。M86、M84は銀河っぽく写ってるし、他のもはっきりわかるようになりました。実はここから撮影パラメタを変更してみました。これまでのオフセット30からオフセット10に、不正ピクセルのしきい値を60から30にしてます。あまり違いが分からなかったのですが、しばらくこれでやってみます。おかげで盛大にダークの取り直しが発生して、ようやく今朝撮り直しが終わりました。まあ、シーケンサで撮るから放置なんですけど、横でブォーンと冷却ファンが言ってるので、なかなかに存在感がありますね。次は今日のメイン。ω(オメガ)星団です。ケンタウルス座にあります。低いところはすこし霞みがあったらしくて、プレートソルブを何回かやり直して撮りました。今シーズンは撮り始めをちょっと早くできました。昨年の5月に撮影したオメガと比べて、どうかしらね?前回分はクロップしてない画像だから、よくわからないですね。。。幸い光学系は変わってないので、時間があるときに一緒に合成してみることにします。最後はM87。おとめ座にある楕円状銀河です。中心にすごく大きなブラックホールがあるとのこと。なんとなーく右上にジェットが写っているような気がしますが、気のせいかもしれません。笑。ホントはあと二つぐらい撮ろうと計画してましたが、途中、二回ほどPCが落ちていたので時間をロスしてしまった(たぶん24H2のせいかなぁ)のと、寒さに負けそうになったので、ここで切り上げてフラット撮影してから帰宅しました。おかげで、次の日に予定していたおでかけを無事に済ませることができました。結果オーライでございます。

2025.03.08

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1