2025年11月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

ノースアップの考察 その3

だいたいこれぐらいなんだけど、昨年4/1に撮影した12Pはカメラの向きの記録画像があったから、右が上のときの検証もしとこう。その次の4/5の記録画像ではすでに左が上に戻ってる。試行錯誤してたのかなぁ。・・・あ。2024/4/1の日記を読むと、右が上の方がASIMountと画面上の操作が一致して使いやすいって書いてあるわ!それで4/8に右が上と決めたのか。あっさり忘れてたわ。ダメダメやねぇ。カメラの向き(右が上)のときにアップしてた画像。これはASIFitViewのオートストレッチをベースにそのまま使ってたみたいだから、参考レベルね。ASIFitView。こちらがASTAP。ふむ。西側でノースアップにするには右が上のセッティングだったんだね。前回は左が上だったから180°近く回す画像の下が北になってたんだな。えっと、これが元画像。上下反転して、ASTAPの向きに揃えてっと。こないだまでASTAPが逆さまになっていることに気づいてなかったからなぁ。左右も反転。これでどうだ?ふむ。よかったみたい。なんかまだしっくり来てないんだけど。めんどくさくなったから、今日はここまで。なんでしっくり来てないんだろうか。

2025.11.19

コメント(0)

-

ノースアップの考察 その2

前回、ノースアップの考察をやってみたんだけど、他の彗星でも検証しておこう。まあ、実際の作業ではASTAPで解析できる画像だったらASTAPの解析結果に従えばいいだけだし、ステラナビゲータで彗星を表示して向きを確認すればいいだけなんですから、ここからは自分の興味のために整理してみた記録になります。おヒマな方向けですね。笑。まずはK1アトラス彗星と同様に東の空に居た3Iアトラス彗星。これが先日アップした画像。スタートレイルの向きは参考にならない(学習済み)から、しっぽが左上、近くにある輝星が右下、というのが目印になりますね。こちらがASIFitView。一枚ものだとしっぽはよく分からないぐらいうすいな。近くの輝星が右上にあるわ。しっぽは左下っぽい。こちらがASTAPの解析結果。ふむ。おんなじ夜に撮ったから、右に5.7°でフリップだね。これはK1アトラスと同じ解析結果だわ。ということで、正解の画像は左右をフリップしたこれになります。望遠鏡が赤道儀の西側に行ってる分は北側を向いても南側向いてもおんなじだね。予測通りだし、納得しました。次は、こないだA6レモン彗星です。A6レモン彗星は北西の空に居たので、望遠鏡は赤道儀の東側になってる。ホームポジションでのカメラの向きは前回と同じく左が上。これがアップした画像。右上にしっぽね。まずはASIFitView。しっぽは左上に向いてるな。次がASTAP。おー。しっぽが左下向いてる。今度は北が178.1°でフリップになってる。要は画像の下が北で左右反転ということか。アップした画像では回転させて北だけ合わせてた気がする(Fの意味がわかってない)から、左右反転のままですね。さて、正解は。。。左上にしっぽでいいみたい。ということで、正解の画像はこちらになります。西側に居る彗星を撮るときはカメラの向きを180°回す(右が上にする)か、そのままの向きで後で180°回したものを、左右フリップするのが正しい手順ということになりますね。たぶんいつもおんなじ向きでASTAPという手順の方が間違いなさそうな気がする。西だけ、東だけ、って夜ばかりじゃないしね。

2025.11.19

コメント(0)

-

ノースアップの考察

先日アップしたK1アトラス彗星の画像を眺めながら思った。あれ?北東の空に居るのにスタートレイルがなんで右下に流れてるの?左下が正解なんじゃね?(後で書くけどそもそも間違い)うーん。ノースアップにしたつもりだったけど、もしかして、東西、つまり左右が違うのかしら?元々望遠鏡で観る星像は上下も左右も反転している。それを天頂プリズム/ミラーで上下をひっくり返してみてるから、上下は正しい向きになって(正立)、左右は裏像のままになっている。例えば、上弦の月を見ると、空にある右半分の「D」の形じゃなくて、左側が膨らんでいる左半分に見えるんだよなぁ。実際には、観望会ではじめて覗く子供に「左右が逆!」って言われるまでぜんぜん意識してなかったんだけど。慣れというのはこわい。笑。まあ、もうちょい説明すると、経緯台に載せて観るときと赤道儀に載せて観るとき、屈折やカセグレンで後ろから覗くときと反射望遠鏡で横から覗くとき、それぞれで向きが違うから、あんまり意識しないで見えているものをそのまんま見るというのに慣れているんだわ。上がってきたばかりの土星は輪っかが縦に見えるし、オリオンの三ツ星は縦に並んでるってのが当たり前って感覚なんだよね。ミラーレスの一眼レフを望遠鏡につないで直焦で撮影してるときはカメラの中で勝手に正立にしてくれてたからまったく気にしてなかったんだけど、冷却カメラだと撮れたそのまんまの画像なんだよねぇ。。。しかも冷却カメラの向きは360°変えられるし。。。天体写真を撮っておられる方にとってはしごく当たり前なんでしょうが、眼視メインで歩んできた私はあんまり考えたことがなかったというのが正直なところでございます。・・・というわけでちょっと考えてみました。まずは現在の撮影時の冷却カメラの向きです。最近は赤道儀のホームポジションで、左側が上向きになるようにカメラを差し込んでいます。確か去年の4月頃に右側上向きが正解だろ!これでやってみよ!と考察した記録があるのですが、いつのまにか左側が上になってました。なんていいかげん。笑。そもそも、心の中では上が上向きになるようにしてくれれば迷わないのに、などと思ってもおります。まあ、AM5赤道儀のホームポジションもどこまで精度でてる(出せてる)かわからないのが実際のところだし。。。さて、このカメラの向きで撮影したfit画像をASIFitViewで表示したものです。同じ画像をIrfanviewで表示したもの。ふむ。ASIFitViewとIrfanViewでは向きに差異はないのね。この画像をASTAPで解析したものがこちら。最近まで気づかなかったんですけど、ASTAPの画像は上下反転して表示されています。(これが上下逆さまに画像をアップしてた理由だろうなぁ)この状態で真ん中辺りに表示されている北は5.70°、つまり右回りに5.70°ずれているということですね。最近のセットアップでは1~2°ぐらいのずれだったので、前回のセッティングはいつもよりいいかげんだったということが分かりますが、それは置いときます。ASTAPのRotateImage操作では、回転角度を指定するところに「N」を指定するとノースアップにしてくれるという便利な機能があります。で、「N」をやってみたのがこちらの画像です。(IrfanViewみたいな画像ビューアでは反時計回りになるので、指定は-5.70°ですね)ふむ。真上が北になってます。5°もズレがあると結構な余白ができますね。。。で、そもそもの東西というか左右反転疑惑について、ASTAPのヘルプの説明を読んでみました。ふむふむ。。。「短い横線は東側を指している」うんうん。そうだね。「Fは画像がフリップされていることを示している」え?フリップって裏返しってことじゃん。そういうこと?!・・・ちょっと待て。天球上の東は左だ。右じゃないわ。(^^;というわけで、さらに左右反転(フリップ)したものがこちら。どうやらこれが正解の向きのようです。一応、確認のためにステラナビゲータで撮影スタイルで表示させてもこの向きでした。でもねぇ。一連の考察をしながら、そもそものスタートレイルの向きなんて、彗星の移動方向と恒星位置の相対的なものだから、最初の直感はぜんぜん的外れだったことに途中で気づきました。まあ、考えたり調べたりするきっかけになったからいいんだけど。笑。というわけで正しい向きにしたK1アトラス彗星はこちらになります。これで使っているソフトのクセとか便利機能が整理できたから、大ポカは減るんじゃないか、と期待しております。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2025.11.19

コメント(0)

-

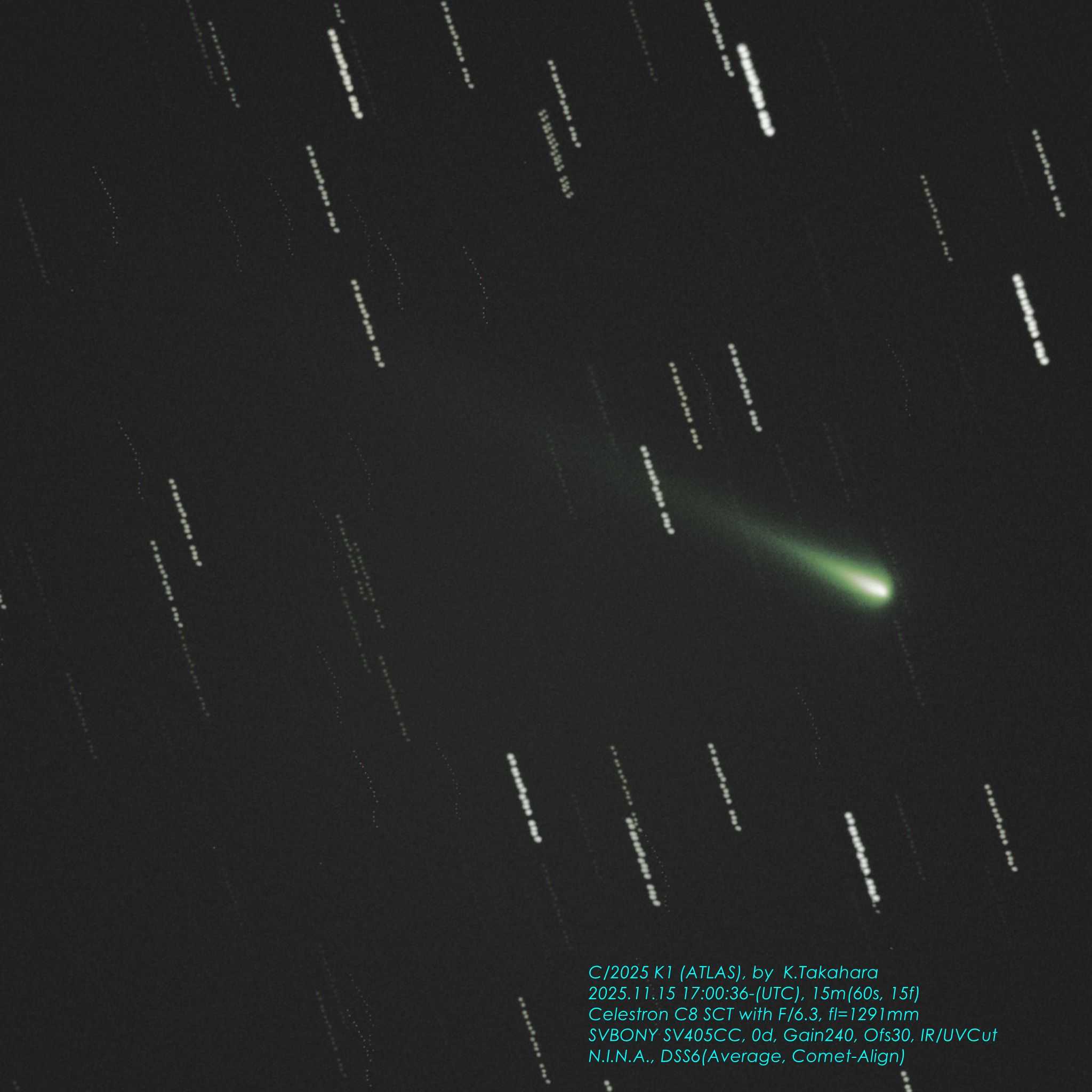

C/2025 K1(ATLAS)彗星と3I/ATLASの夜

ようやく月も薄くなってきましたので、核が分裂しているというアトラス彗星を撮りに行ってきました。分裂と聞いて心配していたものの、主核はいまだに健在のようで、消滅してしまわなくてよかったです。アトラス彗星の高度が上がってくるまでの待ち時間に、SY氏のオススメに従って、エスキモー星雲を撮ってみました。惑星状星雲は結構明るいので、なかなかいい対象なのかも。さて、本命のC/2025 K1(ATLAS)、K1アトラス彗星です。まずは60s露出から。16フレーム中15フレームを使っているので、15分露出です。Averageでスタックしています。こちらはAAWAでスタックしたものです。次は15秒露出です。60sだと核が明るく写りすぎている気がしたので、分裂の様子が撮れないかな?と少し短くしてみました。少し細く写りました。先端のところにくびれがあって、画面水平方向左側に二つ目の核があるように見えます。64フレーム中の60フレームを使っているので、こちらも15分露出です。同じく15s露出、60フレームの15分。確かこの途中ぐらいから、PHD2の彗星追尾に切り替えてみたような覚えがあります。SV165(30mm)+ASI290MC+IR/UVCutで8s露出で彗星追尾を有効化してみました。センタリングしてレートキャリブレーションとかは今回は省略してます。15s露出分の128フレームを合わせてスタックしてみました。121フレームなので、30分と15秒露出になります。次は180秒/枚で露出をかけたもの。もうちょっとしっぽが長く写るかなぁ、と思って撮りましたが、あんまり伸びなくて、核に近い部分の広がりの方がよく見えるようになりました。白色彗星帝国を思い出しますね。バーンバンバーン♪というパイプオルガンの旋律が頭の中を流れます。なお、こちらのシーケンスの最後の方でなんだかグワングワン画像が崩れた(ガイドが誤動作しまくった)ので、そこまでに撮れたフレームで処理しました。彗星追尾についてはまだまだ使い方を検証してみてないといけないかなぁ、と思いました。ホントはここまでで切り上げるつもりで来てたんですけど、SYさんが3Iまで撮ろうと思います!と張り切っていたので、流れでお付き合いすることに。時間待ちでM65とM66です。構図を替えればトリプレットで写りそうですが、3I待ちなので、そのまま撮りました。いちおう星図で見える向きに反転してノースアップにしてみましたが、結構めんどくさい。いつもは1,2°ぐらいのずれなんだけど、今日はなぜか5°ぐらいずれていたので、クロップが余計に面倒。。。笑。こちらはM101。まあ、露出時間がぜんぜん足りてないですけど、お試しで。こちらが3I/ATLAS。三つめの恒星間移動天体ですね。最初処理したときに葉巻型になったんだけど、いやそんなはずは。。。と思って、全部のフレームで彗星位置を指定したら、普通に彗星状になりました。ホッ。だいぶ明るくなってきていて、しっぽが見えています。月明かりがないともうちょっと写るかなぁ?しかし、このところ、立て続けに恒星間移動天体が見つかってるけど、単にいままで見つけきれなかっただけなのかしらね?もしかした一個ぐらいはホントのシャピアロン号なのかもしれませんね。笑。今回からDSSが6になって、グラフの調整が分かりやすくなったみたいです。スタック直後はピークの右側のノイズみたいなところが表示されて真っ白になるから少しビビるけど、ズンズンズンと右にスライドさせていくと、普通のR,G,Bになりますね。ずらしていくときにピークの調整の様子がわかるから、ああそういうことか!と思えるところもあり、ちょっと気にいってます。けむけむお師匠さまがぼやいておられたので、今回はノースアップをこころがけてみました。私の使っているフリーの組み合わせだとなかなかに大変なので、これぐらいで許容範囲に入ってくれるとありがたいなぁ、と思います。ま、撮れただけですっかり上機嫌になって上向きの彗星をアップしているときも多々ありましたし、調整したつもりで逆さまだったりもあったので、苦笑されておられたのではないかなぁ。。。

2025.11.15

コメント(1)

-

庭から撮ってみました 二夜め C8

今夜も晴れの予報だったので、庭の望遠鏡は出しっぱなしのままでした。今日は最初から極軸も出てるし、楽ちんスタートです。毎回これならいいんだけどなぁ。というわけでレモン彗星に向けてみますが、最初から庭の木にかかっています。。。だめじゃん。。。ま、撮るだけ撮ってみるか、と撮った結果がこちら。比較的にまともに写ってる分、10sを4枚スタックしたものです。これにて庭からレモンは終了ですねぇ。この後、嫁さんがゲットしてきたギフト券で焼肉を食べに行ってきました。その間にN.I.N.A.にスワン彗星を撮影してもらっていたのですが、処理するとなんだかおかしな画像になってしまったので、ボツです。やっぱりほったらかしておいしいものを食べてきたのが敗因でしょう。おいしかったからいいけど。庭から撮れる宵の彗星はもうないので、とりあえず撮れそうなものに向けてみました。まずはM2。球状星団です。次がM15。球状星団、ペガサスクラスターと呼ばれるそうです。次がM33。さんかく座銀河です。C5で撮っていたものと比べてだいぶ明るい感じに写っているような気がしますね。オリオン座が上がってきていたので、続けてこの辺りを撮ってみました。37星団です。眼視では小口径で見ても「37」には見えないですけど、25cmクラスなら大丈夫。星団なので、撮影だとそこまで口径は要りませんけど、これまで撮ってなかったな。この後はボンヤリと二重星を撮ってみることにしました。まだまだどんな風に撮るのがよいのか、試行錯誤中なので、あくまで自己満足の域ですけどね。月夜だからねぇ。σ Oriは久しぶりに向けましたけど、これ見たら眼視でも観たいですねぇ。Rigelぐらい離れていると、この構成でも写るんですね。こりゃシリウスもイケるんじゃないの?β Monは0.5sの露出ではダルマみたいでした。すこし電線に掛かってきてますね。0.1sの露出でもあんまり変わらないか。γ Lepはもろに電線の影響がでてました。反射望遠鏡で撮ったみたいになってしまった。とりあえず今夜はここまで。明晩は雨になりそうな予報なので、明朝ホコリを飛ばして片づけることにしました。いっぱいやってみたいことはあるんだけど、正直なところめんどくさいという思いが強くなるわ。一晩に一つぐらいのテーマが、私の趣味のこなし方としては適切な気がします。

2025.11.07

コメント(0)

-

庭から撮ってみました C8

前回の出撃から久しぶりに晴れ間が来そうな感じ。とは言っても月が大きいからねぇ。どこかに出かけて、というほどではない感じ。ほうき星さんは出撃するみたいだけど、今夜は庭から撮ってみます。というわけで、まずは、C/2025 A6 (Lemmon)彗星です。前回まではしっぽを撮りたくて80EDで撮ってたんですが、やっぱりC8使いたいじゃないですか。笑。彗星がずいぶん明るいのとちょっと尾の変化の動画を作れないかな?(まだチャレンジしてない)と思って、今回は10s露出で撮ってみました。次がC/2025 R2(SWAN)彗星です。こちらはずいぶん上まで上がってきましたね。感覚的にはほぼ真上という感じです。沈む心配はしなくていいけど、だいぶ暗くなってきたかなぁ。なんだか横長に丸く写ってました。スタートレイル見る限りでは失敗してないと思うんだけど。。。こちらは彗星ー恒星基準でスタックしたものです。やっぱり横長楕円に見えますね。ここ以降はN.I.N.A.にお任せして部屋でのんびりA6の編集をしながら撮影したものになります。こちらは240P NEAT彗星です。前回よりもだいぶ暗い気がしますね。こちらは時間調整用に撮影したM1 かに星雲です。C8だとだいぶ大きく写りますね。私は性格的にフィルターかけてあぶり出して撮影するスタイルにはどうも行きそうにないなぁ。こちらは、明け方に撮影したC/2025 K1(ATLAS)彗星です。近日点を通過して明け方に回ってきました。しっぽがずいぶん立派になってきましたね。今日はC8で惑星撮ろうと思ってたので、その練習用に月を撮影してみました。C8+レデューサだとちょうど画角いっぱいに入りました。実は土星をFireCaptureで撮影しようと思ってたんですが、動画がSER形式しか撮影できなくなってるみたい。なんでAVIが出てこないんだろ?C5だと土星は暗くなりすぎてたから、念願の撮影だったんですけど、結果はイマイチだったので、今回は割愛。またしばらくあがいてみたいと思います。

2025.11.06

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1