2025年05月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

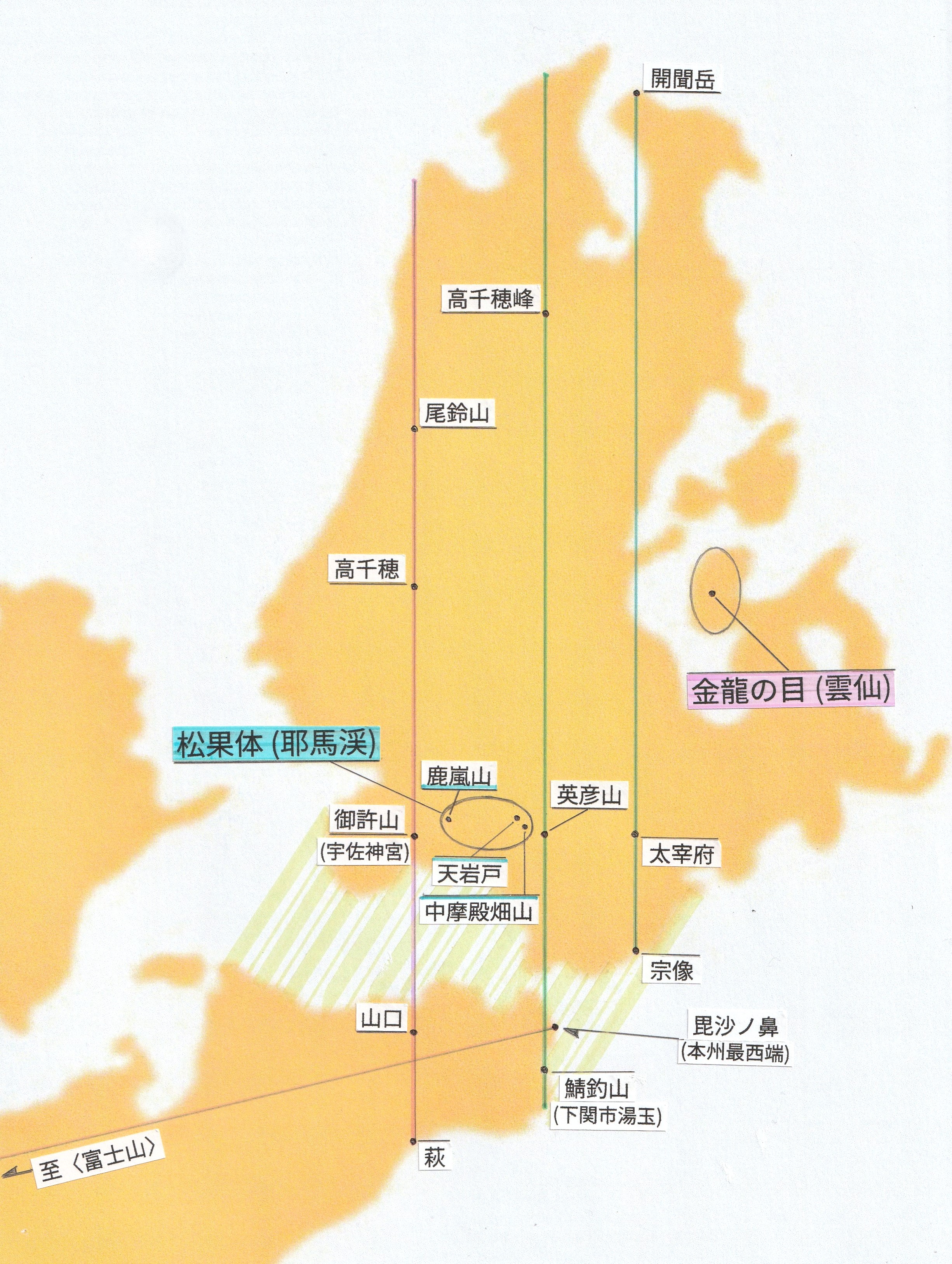

金龍(日本列島)の龍頭と龍体の関係性

前回の日記では…《龍の目》を訪ねて…と題して、古来より伝承されてきた「日本列島龍体説」に基づき、”裏”(〈龍頭〉を〈九州〉とする見立て)が”表”となって躍動する「金龍」のイメージを掲載した。そこで本日の冒頭画像は、その「金龍(日本列島)」の頭部から胴体へかけた”繋がり(関係性)”を、これまでの歴史探訪の中で見出せた《三本の南北軸》を基盤に、山名や地名を加えて描いたものである。前回の日記は主に【金龍の目(雲仙)】(上の画像では右側の「雲仙岳」を中心とする島原半島を囲んだ地域)に関してであったが、本日の日記では冒頭画像の中央部に位置する【松果体(耶馬渓…楕円で囲んだ地域)】と思われる聖地を紹介することにした。そもそも日本列島の形状は、陰陽和合の”双龍”を象ったものとされ、その「陰」に該当する龍体の頭部を「九州」とした場合に、その龍頭(九州)の”松果体”の位置に当たる場所が「耶馬渓」に相当することを聞き知ったのは、今から四半世紀以上前のことであった。そして、大いなる導きのなかで2016年の秋に耶馬渓の「鹿嵐山(かならせやま)」に登拝する運びとなり、宇佐神宮の神宮寺(弥勒寺)の初代別当「法蓮(ほうれん)」和尚と深い所縁の御山ということも含めて、当山が”松果体”に相応しい聖地と私なりに感じてきた経緯があった。〔※以下の関連記事(1)~(5)〕☆関連記事・・・そして、豊前の「鹿嵐山」へ・・・(1)そして前々回の日記で書いたように、耶馬渓の「中摩殿畑山」の山頂より「英彦山(三峰)」の秀麗な景観を展望した際、久しぶりに「松果体」≒「耶馬渓」の関係を思い出し、当山(中摩殿畑山)の山頂こそ「松果体」の位置付けに相応しいと感じたところである。参考かたがた以下のリンクは、冒頭に書いた《三本の南北軸》等に関する関連記事である。これまでの長年にわたる山口~九州域における歴史探訪において、何故この”山口と九州を貫く《三本の南北軸》”の焙り出しに尽力してきたかという答えが、結果として「金龍」と見立てられる日本列島の「龍頭」を「九州」に見据えることにあったのだと、この期に及んで身に染みてきたところである。☆関連記事・・・山口と九州を結ぶ南北軸☆関連記事・・・「湯玉」の地勢と歴史について(中)☆関連記事・・・観えてきた「夏の大三角」の地上投影図☆関連記事・・・浮上してきたクロスポイントの「磐座」ところで、以下に掲載する5枚の画像は、一昨日の5月11日に耶馬渓の「中摩殿畑山」の麓にあって”耶馬六十六景”の中でも秘境中の秘境とされる「天の岩戸(あまのいわと)の景」(中津市山国町/冒頭地図に図示)を訪れた際のものだ。滞在は短い時間ではあったが、その類まれな絶景に心を奪われ、しばし感動の渦に包まれるのであった。まず上の画像は、前方奥の岩窟(豊前坊)に向かう出入口と感じられた景観を撮影したものだ。この「西京橋」と称される自然の岩でできた架け橋を潜り、「豊前坊」と称する岩窟に向かった。その「西京橋」を潜る前に、上方を見上げて「仙人梁」とも称する”天然橋”を撮影した画像が上である。そして洞窟「豊前坊」の入口の全体像を撮影した画像が上。画像は無いのだが、窟内に「豊前坊」を祀る祠があったことから当窟の名称になった模様である。この岩窟に至る鎖場が、なかなかの難所であった。さて、ふところが深くて大きな岩窟内から、前方の「西京橋(仙人梁)」を撮影した画像が上である。実はこの岩窟に到着した時に、ぜひ確認したいことがあったのだが、それはこの岩窟の開口部が示す方位であった。早速持参した方位磁石で確認すると、上の画像のように洞内から見て最も良い景観が見える方位が、自分なりに予想していた「シリウス方位」(真南から東へ約20度の方角)と分かり、すこぶる嬉しかったことを憶えている。・・・というのは、”英彦山修験道”の基盤とされた全部で「四十九窟」あったとされる行場(岩窟)にて、連綿と「弥勒(ミロク)信仰」が行われてきたことの証が、この岩窟「豊前坊」が示す「シリウス方位」にもあったと自分なりに納得できたからである。※関連記事・・・「金龍」に導かれ・・・・※関連記事・・・シリウス信仰の痕跡ここで興味深いことは、上の画像の前方に直立する杉が「シリウス方位」の指標となっているところだ。そこで下の画像は、この岩窟の前方に屹立する杉を下方から撮影したもので、画像の右側が行場の岩窟「豊前坊」の方面、そして左側が天然橋の「西京橋」の方面が映っている。この風情を存分に味わうなかで、”女性性”を象徴する”聖なる「岩窟」”と”男性性”を象徴する”聖なる「樹木」”の、陰陽抱き合わせの「ひもろぎ・いわさか」たる日本古来の”弥栄(いやさか)”なる祭祀の原点を、現地の大自然が具現しているのであろうと感じたところである。

2025年05月13日

-

《 龍の目 》を訪ねて

前回の記事を掲載後、脳裏に何度も浮上してきたビジョンがあり、ここに覚書として記すことにした。そのビジョンを簡略し「日本列島」を「金龍」に見立てた日本地図(イラスト)の画像が上である。実は古代より「日本列島」を”陰と陽の龍(昇龍と降龍)”を「注連縄」のように重ねた”黄金の〔双龍〕”に見立てる《日本列島龍体説》があるようで、この説を基盤とする冒頭画像の(南北を反転した)列島イラストは〈龍頭〉を〈九州〉に、〈龍体(龍の胴体)〉を〈本州〉に、そして〈龍尾〉を〈北海道〉に対応させた絵図となっている。上記の《日本列島龍体説》では、列島は”黄金の〔双龍〕”からなり、その解説等では列島に”陰陽二体の龍”を、一方は〈龍頭〉を〈九州〉に対応させ、もう一方の〈龍頭〉は〈北海道〉に対応させて描くのが主流なのだが、今回は〈龍頭〉を〈九州〉に対応させた言わば〈陰の金龍〉の一体のみを描くことにした。その背景には、本日の日記タイトルにある《 龍の目 》を訪ねるかのように、九州は長崎県島原半島の「雲仙」を探訪し、そこで「金龍の目」と直感した”巨大磐座”(以下の掲載画像)へ、まるで導かれるようにして遭遇した経緯があった。加えて昨日のことだが、この記事を書くための客観情報を検索するなかで、上記の《日本列島龍体説》に関して・・・昔は〈九州〉が〈龍頭〉だったのだが、いつの頃からか〈北海道〉を〈龍頭〉にしてしまったので、「日本列島」が弱くなっていった。これから迎える新時代の「日本列島」は、〈九州〉を〈龍頭〉に戻さねば・・・という文章が目に留まったことも含めて、冒頭画像の絵図になったというわけだ。さらに興味深いことに、〈九州〉を〈龍頭〉とする「金龍(日本列島)」は、その手に「玉(如意宝珠)」を持つのだが、〈北海道〉を〈龍頭〉とする場合は、その手に「玉」を持たないとのことだ。ちなみに、〈龍頭〉が〈九州〉の「金龍」が手に持つ「玉」とは、〈四国〉だということである。また冒頭画像の〈龍体(本州)〉に何本かの線を引いているのだが、これについては以下の記事に詳しい。※関連記事・・・日本列島”岩戸開き”の様相(後日談)※関連記事・・・「富士山」から「戸隠山」へ…そして(1)そして以下に続く画像は、主に今年(2025年)の3月16日に、《金龍の目》(冒頭画像の右上)に相当すると感じた長崎県の「雲仙」にある〔大黒天摩崖仏〕の彫られた巨大磐座を撮影したものだ。この直下の画像に映る磐座全体が、今の私には《龍の目》に観えており、また磐座の中央部に彫られた〔大黒天〕の笑顔が確認できると思うが、その〔大黒天〕の姿が《龍の目》の”瞳孔”に視えるのだった。次に直下の画像に続く二枚の画像は、その中央部に彫られた〔大黒天〕の姿を、それぞれ近場で撮影したものである。この巨大磐座の中心部に彫られた「大黒天摩崖仏」は、雲仙地獄から噴き上がる白い水蒸気や雲仙温泉のホテル街が見える通称「おしどりの池」の湖畔に存在し、かつての「雲仙」は山岳信仰と結びついた修験道の霊山として栄え、最盛期には約3,000人の僧がこの地に滞在したという。九州で最も聞こえた修験道の霊山といえば、前回の日記でも取り上げた「英彦山(ひこさん)」である。そこで下の画像は、”耶馬渓(やばけい)”における修験の山々の中でも重要視されていたであろう「中摩殿畑山(なかまとのはたやま)」の山頂より、「英彦山」の山並みを撮影したものだ。実はこの”耶馬渓”のどこかに、「金龍(日本列島)」の〈龍頭〉を〈九州〉とした場合の「松果体」に相当する場所があるとの伝承から、今の私にはその中心となる霊山として「中摩殿畑山」が浮かんでいる。

2025年05月05日

-

「英彦山」の大展望、そして・・・

先日の4月26日(2025年)、大分県中津市山国町にある「中摩殿畑山(標高991m/正式名称⇒なかまとのはたやま・通称⇒なかまでんのはたやま)に登る機会を得た。そこで冒頭画像は、その「中摩殿畑山」の山頂より、「英彦山(ひこさん)」山系の大展望を撮影したものである。途中で道に迷いつつも約2時間をかけた登山の末に山上へ到着、快晴に恵まれた「英彦山」を展望することができ感慨無量であった。次の画像は、冒頭画像に映る山系の中央部に聳えた「英彦山」を形成する”三峰”を拡大したものだ。その「英彦山」の”三峰”とは、上の画像の向かって右側の峰が「北岳(標高1195m)」、中央の峰が「中岳(標高1188m)」、そして左側の峰が「南岳(標高1199m)」である。これまで様々な角度から「英彦山」を展望してきたのだが、この”三峰”の並ぶ「英彦山」の景観は、その手前に”三峰”を指し示すように聳える「刈又山(標高960m)」を含め、一番美しいと感じるのであった。そして上の画像は、「英彦山(三峰)」の東方(左側)に続く特異な形容の「鷹巣山」を含めて撮影したものだ。この「鷹巣山」も左から「一之岳(標高979m)」・「二之岳(標高950m)」・「三之岳(標高980m)」の”三峰”からなる山だ。実は北部九州の各方面から「英彦山」を遠望し特定する際は、いつも隣接する「鷹巣山」が指標になっており、私の中では上の画像こそ《修験道》の聖地たる「英彦山」が最も映える風情に思えたのであった。かつて「英彦山」には三度登ったことがあり、印象に残る北岳の山頂で遭遇した「龍雲」の記事は以下。☆関連記事・・・一文字の「龍雲」あらわる!さて上の画像は、下山の際に撮影した山道の出入口を象徴する”岩組”を撮影したものである。この一人の大人が通ることのできる”岩組”については、実は登る際にも気になっていたのだが、この場所より山道が急斜面にさしかかることから、山道の本格的な出入口を象徴する造形として意図的に配置されたものと感じた。そして、上記の出入口を象徴する”岩組”に続く上方の斜面にあった「大磐座」を撮影した画像が上である。この画像では伝わりにくいのだが、とてつもなく大きな岩塊の威厳あふれる佇まいに、しばし足が止まり圧倒されたことを憶えている。次に上の画像は、さらに山道を下ったところにある見事な石組みの「磐座群」を撮影したものだ。自身の経験知から言わせていただくと、おそらく当地域における〔天体観測〕や〔地文測量〕を目的として、古代人により意図的に加工され設営された「磐座群」であり、ここまで明確に人工的な配置がうかがえる佇まいを見たのは久しぶりであった。※関連記事・・・【中央】を担う祭祀場を巡る(1)また下山の過程に、二種類の「盃状穴※」の施された岩を見出せたので、この上下二枚の画像で紹介しておこう。(※「盃状穴(はいじょうけつ)」とは、人が何らかの目的で岩石に掘った盃状の穴のこと。)まず上の画像に映る「盃状穴」の施された岩は、山道が分岐する場所に”道しるべ”のように置かれており、その側面や裏面にも多くの穴が穿たれており、神聖な雰囲気を漂わせていた。そして、下の画像に映る「盃状穴」の岩は、山道沿いの川辺にて偶然見かけたもので、やはりある目的地へ向かう”道しるべ”として配置されたことがうかがえるのであった。興味深いことに、この「盃状穴」のある大きな岩を支える下方の岩にも「盃状穴」が施されており、これを配置した古代人の何らかの強い意図を感じたところである。車を停めた駐車場に向かって最後の坂道を歩きつつフト上を見遣ると、下の画像のように前方の山の中腹に当地域の《耶馬渓》に特有の、まるで「山水画」のように屹立する岩塊が眼前に現れたのであった。今回の「中摩殿畑山」の登拝は、「英彦山」の素晴らしい景観を始めとして、上掲画像の如く見るべきところが目白押しの充実した時空を堪能することができ、まさに有り難き幸せを噛み締める一日であった。

2025年05月03日

全3件 (3件中 1-3件目)

1