2016年01月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

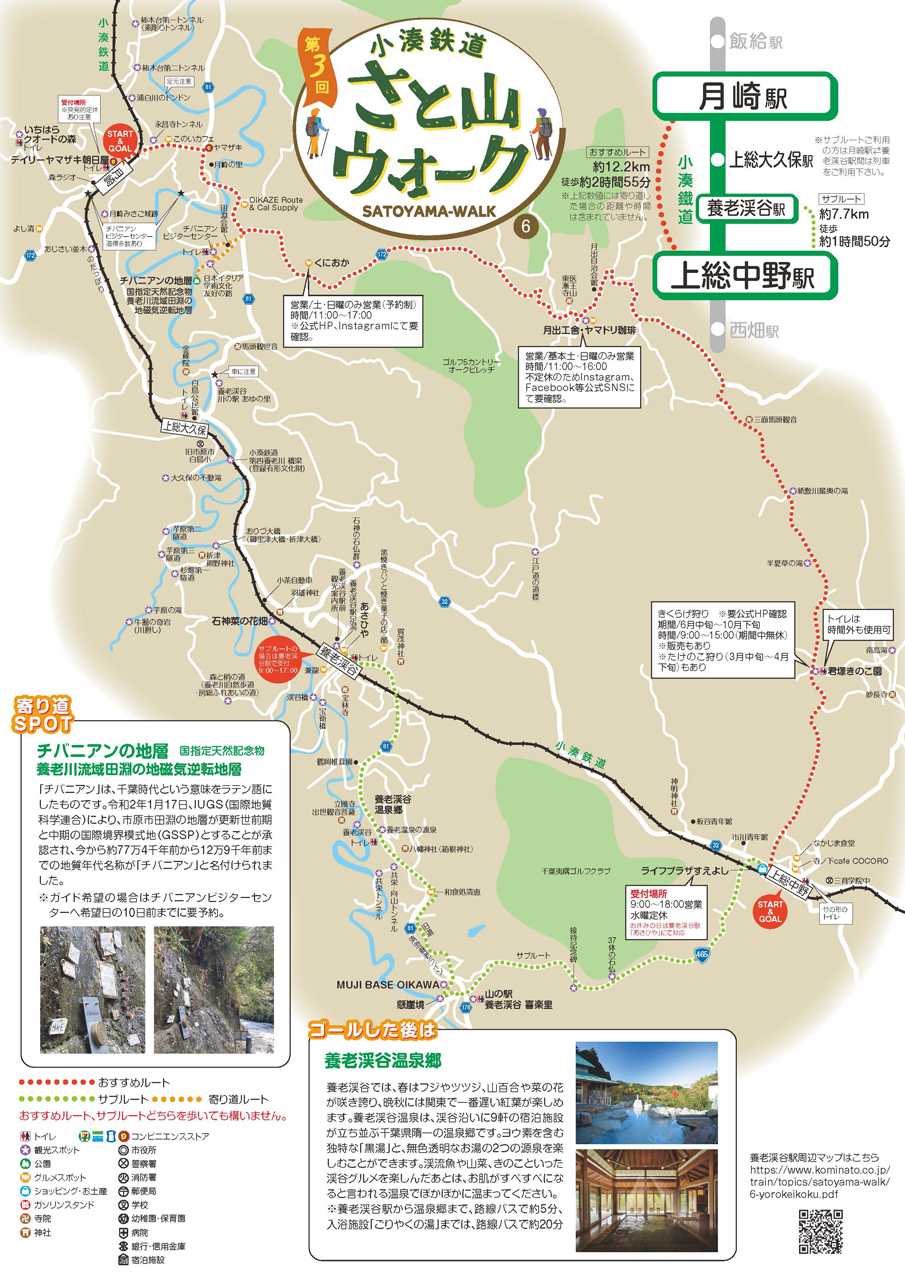

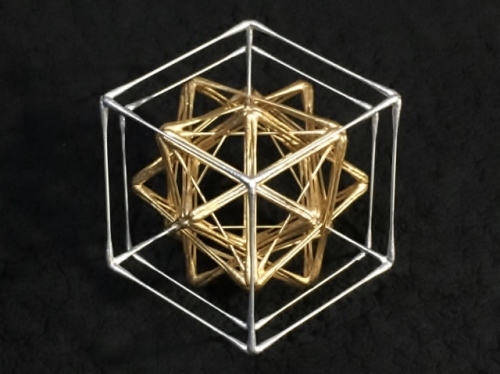

新作の造形 『 豊 玉 』(とよたま)

前回の日記でも書いたが、この度の宇佐祭祀の根源たる「和尚山」への登拝は、今までの北部九州における津々浦々の歴訪の中でも、集大成とも言える濃厚な現地散策だったと感じる。そして、今回の歴史探訪の成果として実を結んだと思われる造形が、久しぶりの降雪のなかで昨日の1月25日に完成した本日の掲載画像の作品である。今年に入って初披露となる新作の造形・・・『 豊 玉 』(とよたま)・・・という名称は、現在の宇佐地域を含む大分県全域および福岡県東部が古くは「豊国(とよのくに)」と称され、その「豊国」という国域にある根源的聖地(和尚山)で授かった造形(玉)ということで名付けた。この造形を掲載画像の角度から眺めていると、内側の金色の構成が「宇佐神宮」の御神紋である「三つ巴」、そして外側の銀色の構成が「出雲大社」の御神紋である「亀甲」と、それぞれが立体的形状として観えてくるから不思議だ。私としては、それを当初から意図して制作に取り組んだわけではなく、これを造る過程でじわじわと浮かび上がってきたことから、この作品は「豊国・宇佐」で賜った《さずかりもの》だと認識した次第・・・。・・・もしかすると、上記の宇佐神宮と出雲大社の参拝形式が、共に「二礼四拍手」という他の神社では類例の無い作法も、言わばこの両社の御神紋が和合した造形の「しくみ」に隠されているのかもしれない・・・などと、手前味噌ではあるが、思わず想像の翼を羽ばたかせてしまうほどの出来栄えである。また、この画像を感性の豊かな知人に見せたところ、造形の金色の構成部分に「三羽の兎」が渦を巻くように走り回っている姿を感じたとのことで、それを聞いた私は「三羽のウサギ」だけに、御神紋の「三つ巴」状に旋回する「宇佐の氣」が感じられ、ますます思い入れの深い作品となった。そもそも「三つ巴」の意匠は、一般に「水が渦巻いている姿」とされることを含め、改めてこの『豊玉』という作品に思いを馳せると・・・優美に舞う「豊穣の女神」が手に持つ「宝珠」・・・の印象が湧いてくる。

2016年01月26日

-

宇佐祭祀の根源へ・・・

・・・この日取りしかない・・・ということで、この1月22日に大分県は「宇佐」の地域における根源的祭祀場と思われる「和尚山(かしょうさん・標高327m)」を訪ね、その山を登拝する機会を得た。冒頭の画像は、その登山口の駐車場から「花立池」越しに眺めた美しい「和尚山」の姿である。この駐車場には当地の歴史をかいつまんで記した看板があり、すぐ隣には「足一騰宮(あしひとつあがりのみや)旧跡石碑」があった。その看板には、この石碑の由来が以下のように書かれていた。・・・神武天皇の東征の折、日向から菟狭(うさ)に到着した天皇一行を、菟狭津彦(ひこ)と菟狭津姫(ひめ)がこの地に宮を造りもてなしたと伝えられている。・・・実はこの「足一騰宮」については、宇佐神宮や妻垣神社など候補地が数カ所あるのだが、この文章を読んだ時に私の脳裏には・・・そうか、ここが本家本元の宮だったのか・・・という直感が走った。そもそも今回「和尚山」を訪ねたのは、この宇佐の地域を拠点とした古代の菟狭(宇佐)族が、その精緻な天体観測と地文測量から聖地として定めた数々の特殊な地点があることを知り、その最も古い祭祀場として「和尚山」が挙げられ、かねてより一度は探訪したいと思っていたからである。その宇佐において最古とされる「和尚山」が聖地とされた年代を、天文用PCソフトで古代の星の位置から推測すると、驚くことに BC3,200年(今から約5,200年前)頃と検出されるそうだ。☆参考文献『 縄文の星と祀り 』 堀田總八郎 著 (中央アート出版・1997年刊)さて当日の宇佐地域は、降水確率10%の曇りという予報だったが、実際には雨模様で現地の駐車場に到着しても小雨がぱらついており、果たして登れるだろうかと車を降りた途端に雲間から強い日光が照射したので、これを登拝了承の合図と判断して登り始めたのだった。次の画像は、山上の稜線の北端方面にある「座禅石」の上から西方を展望したもので、手前の尖った山は「稲積山」、その向こうの傾らかな山並みは「八面山」、さらにその左側遠方には「英彦山」も見える。ちなみにこの「座禅石」という名称は、和尚山という山名の由来でもある僧「法蓮(ほうれん・宇佐神宮の神宮寺であった弥勒寺の初代別当。英彦山や国東六郷満山で修行したという修験者的な人物)」が、この岩の上で座禅を組んで修行したことから付けられたそうだ。◎〔 座禅石と法蓮 〕・・・山頂から150mの場所で僧法蓮が修行をつんだ巨石が座禅石。法蓮は医術で民を救い朝廷により703年に野40町を、また721年には一族に宇佐の姓(かばね)を賜っている。山頂を経て少し南方に歩いた右側の尾根から突き出た岩上の展望が上の画像である。標高327mと低い山ながら、山上からの展望は素晴らしく、その類まれな景観に時間を忘れてまどろむ自分がいた。この展望抜群の岩からは安心院、院内方面がよく見渡せて、その向こうに由布岳や鶴見岳がかすかに見えた。そして下方を見ると、津房川と恵良川が合流して駅館川となり、周防灘へ流れていく風情がうかがえた。そして下の画像は、同じ山上の稜線の南端方面にある岩上から、東方を展望した山並みである。画像中央の遠方の山の頂きが、宇佐神宮の神体山「御許山(おもとやま・標高647m)」だ。図らずもこの和尚山の山上から、ほぼ真東に位置する御許山を拝することができ、感無量であった。この「御許山」の山頂には「三柱石」という磐座があり、その設置年代を上記の天文ソフト等を駆使して割り出すと、BC2250年と検出されるそうである。(ちなみに現在の宇佐神宮の成立年代は、紀元400年頃とのことだ。)その御許山の山上祭祀よりも古く、この宇佐地域において言わば「菟狭(宇佐)海人族」により選定された最古の祭祀場があったとされる「和尚山」・・・この度その山上の磐座群を初めて訪れることができ、身に染みて感慨深く思う今日この頃である。※関連記事・2014年08月14日の日記⇒ リンク

2016年01月25日

-

北辰として整形された三角石

昨年の秋、宮崎県延岡市にある「神さん山(巣ノ津屋洞窟遺跡)」の巨石群を、再び訪ねる機会があった。冒頭の画像は、その数ある巨石群の中でも特に人工的に整形したと感じられる三角形状の石を映したものだ。二度目の来訪となる今回は、以下(★)に紹介するサイトの記事を読んだ後に行けたということもあり、意味深い現地散策となった。★[星たび.com]より・・・宮崎・神さん山の三角石は北辰の三つ星⇒ リンク上に紹介した記事内容から、注目したい主要部分を抜粋すると・・・・・・今からおよそ1万4500年前(BC12500年)の頃、後期旧石器時代から縄文時代草創期。 この頃、ベガは最も天の北極に6度以下にまで近づく。天の北極を囲むように3つの星が北天にあった。その星の名は「りゅう座γ星 エルタニン」・「こと座α星 ベガ」・「はくちょう座δ星」である。形を見るとこの三つの星でできる三角形が神さん山の三角石とそっくり同じ形になっている。・・・ ・・・とのことで、つまり冒頭画像の三角石が形成する三角形は、その頂点(上部)が「こと座α星ベガ」、左下の頂点が「りゅう座γ星エルタニン」、そして右下の頂点が「はくちょう座δ星」の配置となっているそうだ。次の画像は、冒頭の三角石(下方の位置で約2.4m)が置かれた磐座の全体像を撮影したもので、その背景の大きな磐座の高さは約20mもある。以下、2011年11月に初めて現地を訪れた時の関連記事(1)~(3)があるので紹介しておこう。※関連記事(1)・・・「大きな磐座」⇒ リンク※関連記事(2)・・・「印象的な磐座」⇒ リンク※関連記事(3)・・・「宇宙船の設計図」⇒ リンクそして最後の画像は、上の画像の大きな磐座の前方にあり、天空に向かい突き出た驚くほど大きな巨岩を映したものである。その上に腹ばいになって寝転んでいると、そのまま体が宙に浮き上がるような感覚になり、思わず太古に存在したとされる「ムー大陸」の幻影を見た気分になったのであった・・・。

2016年01月17日

-

「 扇 」が開く時

年が明けて三日、本州最西端の「毘沙ノ鼻(びしゃのはな)」(山口県下関市)に行く機会があった。その際に持参した造形『希望の光』を、本州最西端の展望台で映した画像が上である。このスケルトンの作品を透過して遠方に見える島が、その岬から西方の響灘に浮かぶ「蓋井島(ふたおいじま)」だ。さて年始の挨拶ということで、元旦の日記(⇒リンク)に掲載した造形は、2011年に富士山を初登頂した際、八合目の山小屋にて仮眠していた時に浮かんだビジョンを雛形としたものである。つまり私にとっては、登拝した「富士山」との《ひびきあい》によって生まれた作品ということになる。ところで、なぜこの造形を本州最西端に持参したかというと、この造形のビジョンを得た「富士山」と「毘沙ノ鼻」を結ぶ直線を地図上で引いた場合に、その直線を私なりに閉じた「扇(おうぎ)」に見立てていた時期があったからである。つまり、扇の要が「富士山」で、扇の先端が「毘沙ノ鼻」という見立てだ。◎関連記事・・・「富士山」と「本州最西端」を結ぶ《龍蛇の道》⇒ リンク上にリンクした関連記事にもあるように、もう一つ注目される重要な軸線がある。それは「富士山」と「出雲」を結ぶ東西軸だ。この「東西軸」は、日本列島の東西を貫く本来の太陽信仰を象徴する軸線であり、この軸線を季節になぞらえると、太陽が真東から昇り真西に沈む「春分(3月21日)」になるという感覚が、この2~3日前から浮かんでいた。そこからさらに観えてきたのは、「春分(3月21日)」を暗示する「富士山と出雲を結ぶ東西軸」から推測すると、「富士山と毘沙ノ鼻を結ぶ軸線」が「立春(2月4日)」の頃を示しているということであった。そうなると・・・閉じた扇の一本目の骨が開き始める時が「立春」(富士山と毘沙ノ鼻を結ぶ軸線)とすれば、次にその一本目の骨が開いた時が「春分」(富士山と出雲を結ぶ東西軸)であると同時に、その扇の開きが一気に全開となる時も「春分」になる・・・ということである。◎関連記事・・・もう一つの「太陽の道」⇒ リンク「富士山」といえば、私たち日本人の心に浮かぶのは、春の訪れを寿ぐ「桜」であろう。「岩戸が開く年」と言われる本年の、その本当の始まりの時は、桜咲く「春分」と感じる今日この頃である。

2016年01月09日

-

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます本年もよろしくお願い申し上げます平成二十八年 元旦

2016年01月01日

全5件 (5件中 1-5件目)

1