-

1

四国行脚の巻(3)… 眉山(阿波の三輪山)

次に向かったのは、徳島市の誇る秀麗な山の「眉山(びざん・標高277m)」山頂に鎮座する「剣山神社」(冒頭画像)であった。名峰「剣山(標高1,955m)」の拝礼所として建立された神社だということから、この四国行脚において中核となる徳島県の最高峰「剣山」への登拝を明日に控えて、事前に参拝しておきたい神社であった。加えて、かつて読んだ書籍(下に紹介)の影響で、様々な地理的条件の検討や歴史的背景の考察により、この「眉山」は「大和(奈良県)の三輪山」に匹敵する「阿波(徳島県)の三輪山」だとする、私にとっては鮮烈な記憶が残っており、今回で二度目となるこの眉山の山頂の「ひびき」を、改めて体感しておきたいという想いもあった。〇書籍紹介・・・『 鼎(かなえ)の国ー日本古代国家の実相 』/ 坂田 護 著・海鳥社(初版1998年)刊☆関連記事・・・眉山からの展望(初めての眉山)☆関連記事・・・「春」の旅日記(7)(三輪山の初登拝)そこで上の画像は、同社の鳥居にあった石製の神額を映したものだが、その社名の上の御神紋に注目していただきたい。この二本の剣が交差した「違い剣」という紋章なのだが、これを一見して思い出したのは、古代出雲王朝の東出雲王家である「富家」の紋章「銅矛交差紋」であった。(正式な紋章名は「竜鱗枠に銅矛交差紋」)この紋章は、二本の直線を交差させたX印の形状を基盤とする「直違紋(すじかいもん)」の一種である。このX印の交差紋は、荒神谷遺跡や加茂岩倉遺跡から出土した祭器にも刻まれており、伝承によれば古くから出雲の「サイノカミ信仰」において陰陽和合や復活再生を祈る聖なる象徴であり、後に古代出雲王家の「四隅突出古墳」の形状として表れたということだ。ちなみに、東出雲王家の「富家」と並ぶ、西出雲王家の「神門臣家」の紋章は「竜鱗紋に剣花菱」であり、やはり紋章の中央部に剣でX印が表現されている。また、上の画像の剣山山頂に鎮座する「宝蔵石神社」にて頒布(期間限定)される御朱印に代表されるように、今回の旅路で阿波忌部氏の管轄たる徳島県域で巡った数社の社殿において、この剣型の交差した上掲画像の古代出雲系と思われる「直違紋」の御神紋と確認できたことが強く印象に残っている。そして上の画像は、「阿波三山と眉山(阿波の三輪山)の位置図」で、冒頭で紹介した書籍から転写したものだ。そこで「阿波三山」とは、この図にあるように「日の峰山」・「中津峰山」・「津の峰山」の阿波国にある三山のことで、この書籍の著者の卓越した見解に基けば、この「阿波三山」が奈良県にある「大和三山(畝傍山・耳成山・天香山)」に対応するということである。さらに、この「阿波三山」を統括する「一山」として阿波の「眉山」が存在し、その関係はそのまま「大和三山」を統括する位置に存在する大和の「三輪山」に対応するということだ。(詳しくは紹介書籍を参照されたし)ちなみに、今回の旅路で阿波国(徳島県)を探訪した2泊3日という短期間に、上記の「阿波三山」とは別格扱いとなる「気延山」を除き、「眉山」をはじめとする赤丸で囲んだ六つの御山の総ての山頂に登ることになろうとは、この時点では全く想像だにできない心境であったし状況でもあった。さて、どこから見ても「眉」の形に見えることから命名された「眉山」は、その麓から山頂近くまで車道があり、大きな駐車場のある山上一帯は飲食店や展望台を備えた「眉山公園」となっている。(※山頂に至る別の交通手段として、徳島駅方面の山麓と山頂を結ぶ「眉山ロープウェイ」がある。)そこで上の画像は、冒頭に記した山頂の神社(剣山の拝礼所)に近い展望広場から、剣山方面に連なる西方の山々を撮影したものだ。当日は薄曇りの天候だったので、この画像に写り込んでいるかどうかは定かではないが、良く晴れた日にはもちろん四国を代表する名峰「剣山」を遠望できるとのことである。次に、先に訪れた「眉山」との関連で気になる神社があったことから、急遽訪れることにしたのは徳島市国府町に鎮座する「大御和(おおみわ)神社」であった。すると、当社の参拝時に調べた参道の方位が東西軸と分かり、「春分」と「秋分」に社殿の真東に存在する「眉山」の山上から昇る朝日を、拝殿から寿ぐ神社配置になっていることが確認できた。延喜式内社である当社は、大和の「三輪山」を神体山とする大和国一宮「大神(おおみわ)神社」から勧請されたという伝承があり、下の画像の由緒に主祭神が「大己貴命(大国主命)」ということからも、大和の「大神神社」や出雲の「出雲大社」との深い関係性が読み取れた。さらに興味深いことに、この「大御和神社」の御神紋は、上の画像の大きな屋根瓦や飾り金具の意匠に見られるように、二本の鍵でX印が表現された「鍵の立合」という紋章である。やはり当社の御神紋も、冒頭に掲げた剣山神社の御神紋の関連で解説したように、二本の直線が交差するX印の形状であり、自ずと古代出雲王家に由来する紋章と感じられ、実に感慨深い参拝となった。

2020年10月10日

閲覧総数 1453

-

2

567(ミロク)について

「ミロク」という言葉にまつわる数や形については、過去の日記で何度か取り上げてきたが、「567」という数を「ミロク」と読むとらえかたに、今ひとつ私なりに合点がいかない感じがしていた。そんな中で、昨日ネットサーフィンをしていると、興味深い文章に出会った。以下は、大本教の出口王仁三郎氏の伊豆能売神諭(いづのめしんゆ)から一部を抜粋したものである。天も 水《み》(六)、中界も 水《み》(六)、下界も 水《み》(六)で、世界中の天地中界三才が、水《み》(六)計りで在りた世に、一番の大将神の御位で御出遊ばしたので、六《水》(み)を三つ合わせてミロクの大神と申すのであるが、天の水《みず》の(六《み》)の中からヽ(ほち)の一霊が地に下りて五《いづ》(火《ひ》)と天が固まり、地の六《み》(水《み》)にヽ(ほち)の一霊が加わりて、地は七(なな)(地成《なな》)となりたから、世の元から申せば、ミロクは六六六《みろく》なり、今の世の立て直しの御用から申せば、ミロクは五六七《みろく》と成るのであるから、六百六十六の守護は今までのミロクで、是からのミロクの御働きは五六七《みろく》と成るので在るぞよ。(大正八年二月十八日 旧正月の十八日)この謎めいた文章に出会ったのは、今回がはじめてであった。興味深いと感じたのは、「七」を「地=土」と解釈しているところである。かねてより、私も「七」は「土」ではないかと感じていたので、この関係を明確に文章化した内容に、我が意を得たりの心境となった。(しかし、なぜ「六六六」から「五六七」になるのかは、この文章からは読み取りにくいのだが・・・)さらに、以下の文章も今の私にとっては、とても参考になった。「七は地成の数で、土也成の意義であって、土は十と一の集りたもの、十は円満具足・完全無欠の両手揃う事で、一は「はじめ」の意義であるぞよ。十は物の成就、一は世界統一、一人の事である。世の終いの世の始まりがミロクの世であるぞよ。また、土は地球と云う意義で土也、成事である。」「七」は「土」にして「十一」であり、「地球」を意味するということ。この関係は、11月26日の日記内容とかなり共通するところが見受けられて、何だか嬉しく感じたところである。また、立体的な角形表現において、「7角形」と「11角形」の構成は、質的に類似した表現になるということもあり、「7」と「11」にまつわる数と形の関連の深さに、改めて気づかされたわけである。9月30日の日記にも書いたが、この「ミロク」の言葉が示す本質的な数は、私は「18=5+6+7=6+6+6=3+6+9」と観ている。先の引用文の記された日付の(新暦・旧暦がともに)「18日」という数が、このことを暗示しているように私には思えた。ところで、本日の写真は、京都府亀岡市にある丹波国一宮 出雲神社である。そして、その下の写真に写る岩は、この神社境内にある神体石である。この神社は、大本教ゆかりの神社で、教祖の出口なお氏と出口王仁三郎氏の両氏は、この神社の神前の玉砂利の上に、はだしで正座するという神業から、その二人三脚の歩みがはじまったと聞いたことがある。今回の文章との出会いから、今からもう20年近く前になるが、およそ毎月この神社に5~6名の知人とお参りしていた時期があり、参集殿で白装束に着替え、「神事」に参加していたことを思い出した。(別にどこかの宗教団体にに所属していたわけではないのだが。)その参拝回数は、なぜか今でも覚えていて、「11」回を数える。「11=地」、ゆえに当時は「地ならし」をしていたのかも・・・。しかし、こういう時代もあったんだね~。

2005年12月15日

閲覧総数 9776

-

3

「ひふみ」の型

ある日、知人を乗せて車で走っている際、「すべての形の基本は《三角形》ですか?」という質問を受けた。それに対して私は、「いや実は・・・私なりの感覚ですが、図形を『立体的』に観ていくと、いわば《二角形》や《一角形》も、形として想定することができるんですよ。」と答えた。そして「三角形」から「二角形」、そして「一角形」と、車中で運転しながらその説明をしていった。その時、私が心中にイメージしていた図形が今日の画像である。向かって右から、それぞれ「三角形」・「二角形」・「一角形」を想定した図形を並べて写したものである。私なりの感覚では、向かって右側の「正四面体」を背景の黒い面に置いた、二次元の赤い「三角形」が、いわゆる《三角形》である。つまり、三次元立体の「正四面体」が、二次元平面の黒い面と接合する一面を《三角形》とするとらえ方である。一般に平面図形として描かれた「正三角形」は、私には「正三角形が四面で構成される立体」=「正四面体」の足跡(影絵)に観えるというわけだ。(「二次元図形」は「三次元図形」の〔投影図〕とする観方)次に《二角形》とは、立体的には「正三角形」が垂直に立った姿を想定した。画像では、真ん中の形で、直立した三角形の底辺が、黒い面と接合する軸線(赤色)を《二角形》と想定している。つまり、その二角形の「二角」とは、直立する正三角形の頂点と、底辺(赤色)の両端が形成する2つの角(60度)という見立てとなる。そして《一角形》とは、向かって左の表現で、垂直に立つ一本の「軸線(御柱)」のイメージである。その一角形の「一角」とは、その面と垂直に接する軸線が、その接合部に形成する角と想定でき、その一角の形成する角度は、垂直ということから「90度」となろう。(画像では少し見えにくいと思うが、黒い面と接する軸線の頂点〔接点〕に赤い点を付けている。)以上の「三つの立体」が、平面(背景の黒い面)との接合部に形成する「角」の数、これがそれぞれの「角形」の数を表わすという解釈である。(※尚、以上の解説は、「数と形の本質的な関係性」を示す好例だと自負するところだが、いわゆる「数学」として学問的に認められたものではなく、今までの研究過程で自分なりに掴んだ感覚を披露したに過ぎないということで、その点はご了承願いたい。)さて、車中での知人との会話に戻ろう。以上のような内容を掻い摘んだ、「三つの形」にまつわる解説を終えると、すかさず知人は、それは「ひふみ(一二三)ですね!」とポツンと一言。私も思わず「なるほど!」と頷き、お互いにしばし「・・・納得・・・」の余韻に浸った次第。かような次第で、今回のブログタイトルは、【「ひふみ」の型】となったというわけである。

2008年10月23日

閲覧総数 378

-

4

10月23日…『冬』の始まり

”縄文系譜の暦”を参照すると、一昨日の10月23日(二十四節気では”霜降”の初日)の日没より、『冬至(12月22日)』を挟んだ約120日間の「冬の期間」が始まる。ここで”縄文系譜の暦”とは、「金山巨石群」(岐阜県下呂市)の石組みや岩に刻まれた線刻を手がかりに、古代人による太陽運行の精細な観測を確認することができる”縄文時代の太陽暦”のことだ。※関連サイトの紹介⇒〔金山巨石群と太陽カレンダー〕そこで冒頭の画像は10月23日の夕刻に、地元は山口市内の「岩屋山」の山上に鎮座する磐座(下の画像)から撮影した、「冬の始まり」を告げる「日の入」の風情である。当日の日没を観測したことで、対岸にある「日ノ山」(冒頭画像の中央部に見えるなだらかな山)の左側ピークに夕陽が沈むことが分かり、改めてこの山上に鎮座する磐座(下の画像)の観測地点と「日ノ山」の日没地点が、”縄文時代の太陽暦”に基づく「冬の始まり」を示す位置関係にあることを確認することができた。この風情を展望しつつ、この10月23日から始まった”冬期”の約120日間は、おそらく”未曽有の大転換期”になるのであろうと感じた今日この頃である。

2025年10月25日

閲覧総数 149

-

5

シリウスと日本・・・

前回の日記を含めて、「天体の地上投影」という観点から、天空に光輝く一等星の「シリウス」について、これまで何度か取り上げてきた。そこで今回は、古代日本における「シリウス」の祭祀について詳しく書かれた書籍を、以下にかいつまんで紹介しておきたい。 《 「シリウス星と謎の古代空間」 伊東宏之 著/文芸社 2004年7月初版 》私なりに感銘を受けたのは、シリウスはABCと三重の連星からなり、その三つの「星」はそれぞれ、日本列島の中央部にある三つの「山」に投影されているとする仮説だった。記述によると、「シリウスA」は「富士山」に、「シリウスB」は「朝熊山(伊勢志摩地域の霊峰)」に、そして「シリウスC」は加賀の「白山」に、それぞれ投影されていることが考えられるとのことで、それはアフリカのドゴン族の「シリウス」にまつわる伝説とも絶妙に符合しているとのことだ。地図で確認するとすぐ分かるが、「シリウス」が投影されたとされる三つの山を線で結ぶと、ほぼ「正三角形」となるところも、その配置が示す特徴のひとつとされていた。この書籍は出版当初から入手していたのだが、今年の「立春」の前後から気になり始めて何度か読み直しており、かなり信頼性の高いものだと感じている。特に「シリウス」との関連で、伊勢神宮の本来の祭祀のあり方や、白山信仰との深い関連等における洞察は、他に類を見ない卓越した悟性を感じた。前回の日記では、「シリウス」の地上投影を「伊雑宮(伊勢内宮の別宮)」とする説を紹介したが、それは伊勢志摩地域における「シリウス」の投影地と解釈することもできよう。つまり、上述の「シリウス連星」の大規模な地上投影の、その縮小版と見立てることができるというわけだ。また、さらに縮小していくとすれば、伊勢神宮の内宮の境内にある「荒祭宮」を、「シリウス」の投影地と想定することもできよう。ちなみに、この「荒祭宮」は「セオリツヒメ(瀬織津姫)」を真祭神とする説がある。ところで、私の信頼するサイトの情報によると、この転換期において、「国常立神(クニトコタチ)」は、「富士山」に立たれたとのことである。そして、時を同じくしてその妻神である「豊雲野命(トヨクモヌ)」は、九州の「阿蘇山」に立たれたということである。太古から日本列島を代表する二つの火山(休火山)に、永らく隠遁されていた二柱の夫婦神が立たれ、いよいよ「二本(にほん)立て」となったことで、我が国の「日本(にほん)」という国号に託された、本来のはたらきを取り戻すことになるそうだ。しかし、その託された「日本」の役割が、これから果たして行けるようになるかどうかは、私たち日本人の「目覚め」にかかっているとされ、今年から3年間が正念場ということである。実に様々な情報が飛び交う中、その氾濫しすぎるくらいの情報源から、今の自分にとって必要なものを選別し、それをいかに活用していくかは、その人自身に任されている。願わくば、以下の「回文の歌」のようにありたいものだ。・・・・・・永き世の 遠の眠りの 皆目覚め 波乗り舟の 音の良きかな・・・・・・・・・なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな・・・

2008年03月06日

閲覧総数 897

-

6

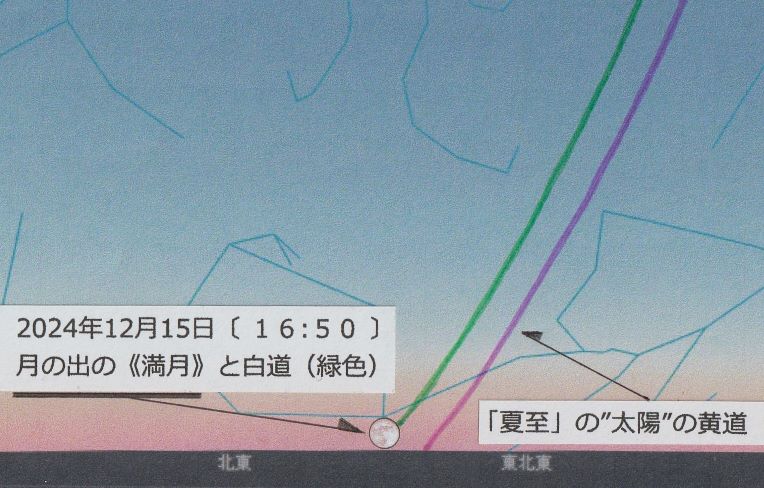

来たる12月15日の特別な《満月》

今年2024年の最後の《満月》は、12月15日(旧暦11月15日)である。その東方から昇る《満月》を、解りやすいよう〔ステラナビゲーター〕を活用し、日時と場所(山口県)を設定・作図した画像が上である。(※山口県の”月の出”の時刻は16:40頃だが、上図では満月の下端が地平線に接する状態で作図している。観測地点から見て東北方面に山岳がある場合、”月の出”は自ずと遅くなる。/満月の時刻は18:03頃)そこで、なぜ今月の《満月》が特別なのかと言えば、月の公転軌道の約18.6年周期において、最も「高い月(※1)」の”極大期(※2)の満月”が昇る日が【 2024年12月15日(日曜日)】だからである。(※1)月の運行の”極大期”において、〔冬至〕に近い”満月”は〔夏至〕の日の出方位よりも約3°北から昇り、夏至の太陽より天頂に近く高いところを巡るので「高い月」と言う。(※2)地球から見た”月の軌道”は、太陽の運行と月の満ち欠けの規則性により、約18.6年周期で高低が変化する。その周期において”北限の満月”が最も高く昇る時期を「極大期」と言う。興味深いことに近年、この約18.6年周期という月の運行の”極大期”において、上記の最も「高い月」の《満月》が昇る精確な方位を、明確に意識して建造された”弥生時代の建物群”が確認されたとのことだ。それは、弥生遺跡として全国的に有名な「吉野ヶ里遺跡」の中心となる祭祀場だった「北内郭(※)」を基準に精細な観測データにより導き出されたもので、東洋大学の北條教授の学説(以下の関連動画や資料に詳しく解説)によると、同遺跡に建設されていた「北内郭」は、”月の運行”に合わせた「暦を知る装置」として設計されていたことが判明し、結果として【弥生時代における「月信仰」の重要性】が浮上したということである。(※)「北内郭」とは、吉野ヶ里環濠集落の祭祀儀礼の中心地であり、祭祀を中心に様々な儀礼が行われていた場所のこと。そこで下の画像は、今年の8月に久しぶりに訪れた当遺跡の「北内郭」の入口にあった解説板を撮影したものだ。上記の北條教授を中心とする研究グループは、天体観測や地文測量等の先端技術を駆使し、「北内郭」にあった”主祭殿”を中心とする六棟の建物が、すべて約18.6年周期という「月の運行」の”極大期”における《満月》の月の出を指標として建造されていることを確認できたことから、上記の内容が判明したそうだ。そこで上の画像は、「北内郭」の内部に林立する建物群を、ひときわ大きな「主祭殿」を中心に撮影したものだ。あの「卑弥呼」が活躍した時代と重なる三世紀前半(弥生時代後期)の、”吉野ヶ里遺跡”の最重要な施設となる「北内郭」において「主祭殿」を中心とする主要な建物群が「月の運行」を基盤に綿密に設計され建造されたか思うと、まさに感慨一入である。加えて「北内郭」に存在した建物群は、主に「月」の移動から”時”を計測し”暦”を作成する場所であったことを意味することから、この「北内郭」で行われた”祭祀”は主に【月信仰】だったと認識できるということだ。古代より「月」は”生命の根源”とされ、特に《満月》は生命力が満たされた状態と考えられてきた。その《満月》から降り注ぐ”生命力”の拝受を願う人々が、「月」への祭祀儀礼を行っていたのであろう。この吉野ヶ里遺跡の「北内郭」は、そうした「月」を祭祀する舞台だったと考えられる。ここで今回の記事を俯瞰してみると・・・古代日本人は「月」の運行を注視しており、特に約18.6年周期で訪れる”極大期”の「高い月(北限の満月)」の月の出を重要視してきた形跡を、日本を代表する弥生遺跡である吉野ヶ里遺跡の「北内郭」に見出すことができた。この「月の運行周期」の約18.6年は、「伊勢神宮」において20年に一度建て替えられてきた「式年遷宮」の基盤にあった周期と推測できるそうなので、その意味においても今年12月15日の《満月》は、全国の神社で『大祭』が斎行されるに相応しい特別な祭祀日といえるのではないだろうか・・・。もし以上の見解に共感される方は、個々人の心中に希望の光を灯しつつ、これからのより良い未来を展望すべく、この度の目出度い『北限の満月』を、共に寿ぎたいものである。折しも12月14日(土)・15日(日)は、佐賀県の「吉野ヶ里歴史公園」にて、第10回「考古天文学会議」が開催(詳細は末尾画像)されるので、興味のある方は参加されてみてはいかがであろう。末尾の案内に記載の「考古天文学会議」に登壇される北條教授によると、この度の吉野ヶ里遺跡の「北内郭」から見る12月15日の”北限の満月”は、16:57に月齢14.1の月の出(月の下端が山の稜線に接する状態)が、夏至の日の出より約3.2°北の方位(真東から北に約32°振れた方位)に観察できるとのことである。◎関連動画・・・卑弥呼が見た星空…高く昇る満月の謎に迫る☆関連資料・・・「吉野ヶ里遺跡と夏の天の川説の謎」…雑誌「歴史人」3月号より※関連記事・・・ふたたび”列島中央部”への旅路(7)

2024年12月12日

閲覧総数 253

-

7

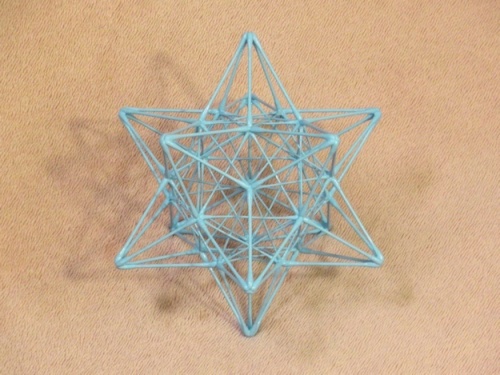

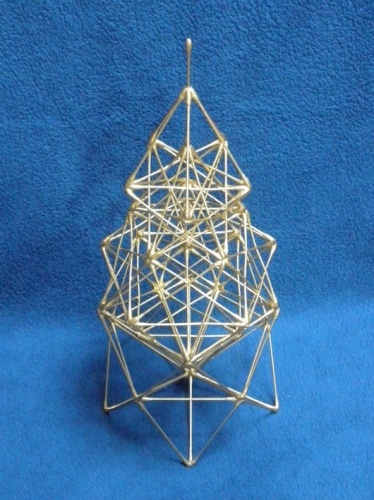

幕開けを告げる「星型立体」

本日2月19日は、「旧正月(旧暦の正月)」である。明治五年に「旧暦(太陰太陽暦)」から「太陽暦」へ改暦するまでは、旧暦1月1日が元旦であった。日本国の本来の新年たる「旧正月」を祝い、新しい時代の幕開けを告げる作品を披露することにした。その「ひとつ」の作品を、別々の三つの方向から撮影したものが本日の掲載画像だ。作品の名称は『五十連(いそら)』。全体として「五芒星」を基調とする「星型立体」である。近年の私の心中には、新しい時代の幕開けを告げる「星」として、常に天体の「シリウス」が輝いていた。おおいぬ座のα星「シリウス」は、全天で最も明るい星(太陽・月・惑星を除く)であり、これを平面図形として描く場合は「六芒星」で表現されることが多い。そこで冒頭の画像は、その「シリウス」を象徴する「六芒星」に観える角度から撮影したものである。意外と思うかもしれないが、この造形は全体として「五芒星」系の立体なのだが、その内側に「六芒星」を秘めているのだ。この「シリウス」は、「シリウスA」と「シリウスB」からなる連星で、主星の「シリウスA」の周囲を伴星「シリウスB」が五十年周期で巡っているとされる。その公転周期の「五十年」、これが作品の名称『五十連(いそら)』の由来でもあり、また燦々たる青白い輝きを放ち、「水の星」とも謳われる「シリウス」をイメージして、作品を薄い青の「水色」に染めた。この『五十連(いそら)』を手にして「シリウス」を想うとき、新たな時代の扉を開く「鍵」を得ることになるのかもしれない・・・。

2015年02月19日

閲覧総数 644

-

8

みすまるのたま(御統玉)

今日のタイトルは、「あらゆるものをはらんでいる立体構成」という意味合いである。日本神話からだが、正式には、「やさかにのまがたまのいほつのみすまるのたま」(漢字は忘却)と記してある。古代日本の祭祀長が所持していた「勾玉の首飾り」を称えた言葉であったと思う。美しい言霊である。私の出生地の一の宮が、玉祖神社(主祭神の玉祖命(たまのおやのみこと)は、玉造部(たまつくりべ)を統率する長とされる・山口県防府市)であった由縁か、自分の「立体を造る行為」を「玉造(たまつくり)」だと意識していた時期があった。そのためか、縄文時代から列島の「翡翠(ひすい)」の原産地として有名な新潟県の糸魚川の下流域や、島根県は出雲の玉造温泉にある玉造工房跡には、何度か足を運んでいる。また、茨城県にある地名の「玉造」には、「玉」にまつわる博物館があり、時間をかけて見学したことを思い出す。そんな行脚を続けてきて、私なりの構成表現もひとつのまとまりを得たということもあり、1994年に地元のギャラリーで、初めての個展を開いた。やはりタイトルは「 勾 玉 」にした。その時の、メインの作品が今回の掲載写真の造形である。「石には意志がある」といわれるが、その意味でも、この立体構成には、私の「意思」が反映している「勾玉」だったわけだ。ところで、日本神話では、天津神系と国津神系と大きく2つの系統にわかれての、その相克と和睦の物語が展開されていると観ることができる。その天津神系の要となる神社が「伊勢神宮」であり、国津神系の要となる神社が「出雲大社」とは、多くの歴史学者が唱えるところでもある。形と数の「関係性」を研究する私にとって、神社廻りの際に印象に残るのは、その神社の「ご神紋」だったりする。気になる「神紋」に出会うと、社務所でその由来などを尋ね、思わぬ歴史の勉強になったこともある。そういうことで、神社によっては数種類の「神紋」があるが、代表のご紋ということでは、出雲大社は「亀甲紋」、そして伊勢神宮は「菊花紋」となる。そこであるとき、この写真の「御統玉」を観ていると、恐れ多くも、この2つの「ご神紋」が浮かんできたことがあった。分かりやすくいえば、外側の暖色系が「菊花紋」で、内側の寒色系が「亀甲紋」と観えてきたのである。紋章は平面図形なのだが、それぞれの紋章が「立体構造」として、私の心に浮かび上がってきたのだ。そうか、そうだったのか! 7月13日の日記(「変容する玉」と「みすまるのたま」は、内容は同型の構造である)にも書いたように、内側の「亀甲紋」と外側の「菊花紋」は、ひとつの型(準正14面体の枠組み)が相互に変換する過程にあらわれる「二面性」をあらわしていたのか・・・。となれば、「亀甲紋」か「菊花紋」か、という二者択一的なとらえかたで見るというよりも、「亀甲紋」も「菊花紋」も、元々「ひとつ」であるという観方ができ、またその「ひとつ」の構造には「二面性」が秘められていたと観ることもできる。しかも、その二面性は、螺旋(らせん)で結ばれていた・・・。ところで最近は日本でも、「女神信仰」の「よみがえり」がささやかれたり、世界レベルでは、ベストセラーの「ダビンチ・コード」等で問われた、マグダラのマリア信仰を含む「地母神信仰」の復活が取り沙汰されている。(今年の5月の連休には、出雲で「女神サミット」というイベントが開かれ、なぜか私はその関係者各位に加わり、直径40センチ位のフラーレン構造を手に持って、出雲大社の正式参拝に同行している。また、昨年末には、「マグダラのマリア」を描いたとされるルーブル美術館所蔵のダ・ビンチ作「モナリザ」を、ねばって展示室の一番前まで行き、間近で見てきた。)その本質は何かと考えると、それは「螺旋(らせん)」の動向を再認識することではないか・・・と感じるようになってきた。この「ラセンの動き」とは、「女性原理」を意味するのではないかという直観である。そういえば、赤ちゃんが母親の胎内から産まれるときは、ラセン状に渦巻くように出てくるそうである。日本神話の登場人物で例えれば、「ウズメノミコト」が象徴的である。天の岩戸の前で神舞いを披露した女性の神様で、「ウズメ」とは「渦女」と解釈できる。そして、この「ウズ=渦」とは、「螺旋(ラセン)」とうけとめることもできよう。この女性原理の「ウズメ」に対応するのが、男性原理の「サルタヒコ」である。天狗の面でもわかるように、まさに男性原理を象徴するフォルムだ。さらに例えれば、大地に屹立する御柱(サルタヒコ)と、それに伴うようにして、目には見えない「渦(ウズメ)」が巻いているたたずまいがあるとして、その「ウズ」たる「螺旋(ラセン)」の動きを、ようやく再確認できる時を迎えた・・・とそのようにとらえると、秘められた謎を解く手がかりになりそうだ。科学の分野では、「電気」と「磁気」の関係が、「サルタヒコ」と「ウズメ」の関係を彷彿とさせるようで面白い。いわば、直線の方向性を「電気」や「サルタヒコ」ととらえて、その直線方向に寄り添うかたちのラセン回転を「磁気」や「ウズメ」と想定すると、私なりに妙に合点がいくのである。最後になったが、この「ラセン」の動向を、全体的に把握できる視座が得られる、その「手がかり」となるのが、数々の立体構成のモデルであり、わかりづらいかもしれないが、今日の写真の造形、「みすまるのたま」である。物事を見る目を、2次元の平面図形から3次元の立体構造に変えてみる。たった1次元の違いだが、今まで見えなかったものが観えてくることがある。それを体験すると、その1次元の差が「雲泥の差」に思えてくるのである。

2005年07月15日

閲覧総数 11603

-

9

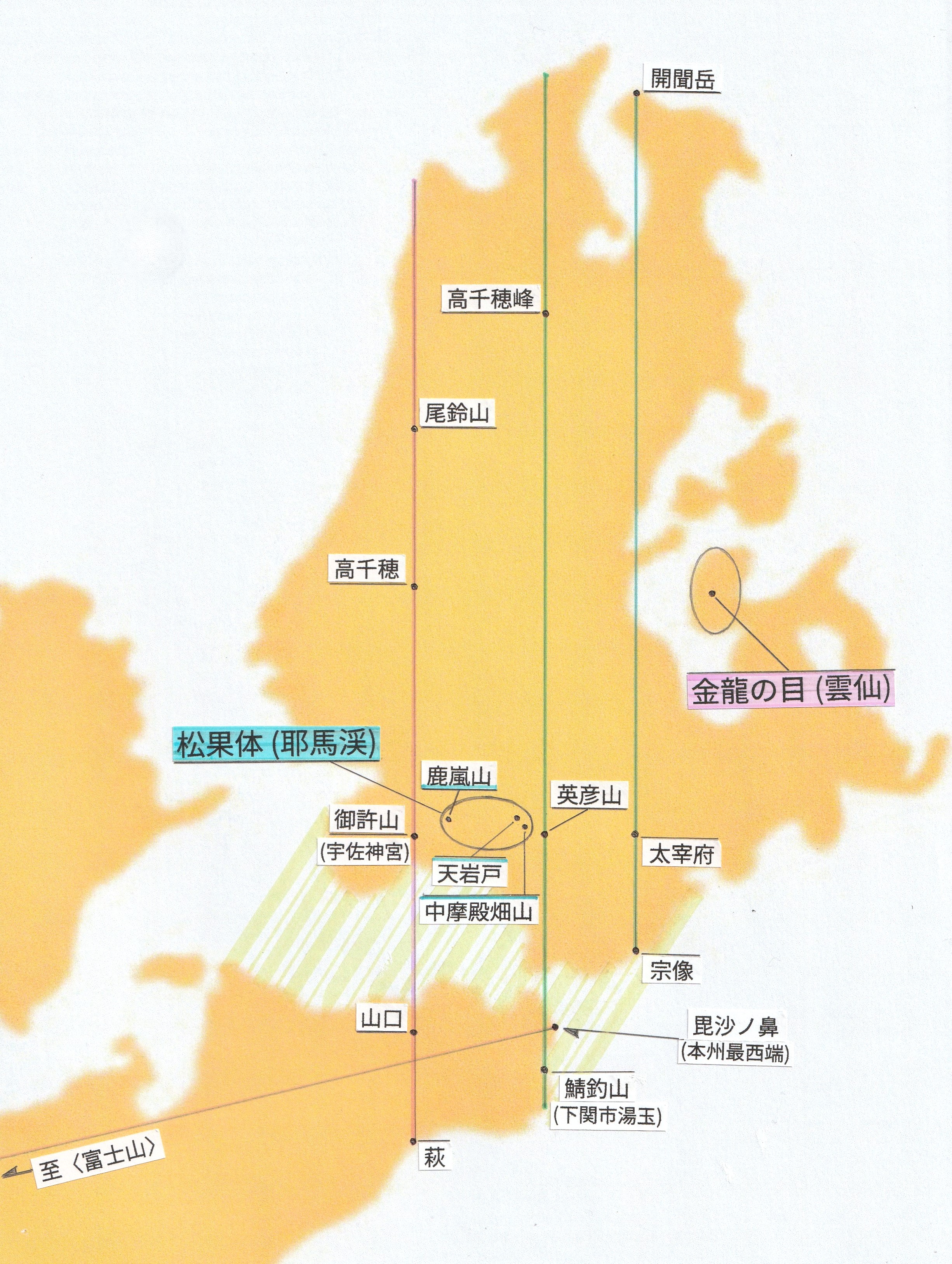

金龍(日本列島)の龍頭と龍体の関係性

前回の日記では…《龍の目》を訪ねて…と題して、古来より伝承されてきた「日本列島龍体説」に基づき、”裏”(〈龍頭〉を〈九州〉とする見立て)が”表”となって躍動する「金龍」のイメージを掲載した。そこで本日の冒頭画像は、その「金龍(日本列島)」の頭部から胴体へかけた”繋がり(関係性)”を、これまでの歴史探訪の中で見出せた《三本の南北軸》を基盤に、山名や地名を加えて描いたものである。前回の日記は主に【金龍の目(雲仙)】(上の画像では右側の「雲仙岳」を中心とする島原半島を囲んだ地域)に関してであったが、本日の日記では冒頭画像の中央部に位置する【松果体(耶馬渓…楕円で囲んだ地域)】と思われる聖地を紹介することにした。そもそも日本列島の形状は、陰陽和合の”双龍”を象ったものとされ、その「陰」に該当する龍体の頭部を「九州」とした場合に、その龍頭(九州)の”松果体”の位置に当たる場所が「耶馬渓」に相当することを聞き知ったのは、今から四半世紀以上前のことであった。そして、大いなる導きのなかで2016年の秋に耶馬渓の「鹿嵐山(かならせやま)」に登拝する運びとなり、宇佐神宮の神宮寺(弥勒寺)の初代別当「法蓮(ほうれん)」和尚と深い所縁の御山ということも含めて、当山が”松果体”に相応しい聖地と私なりに感じてきた経緯があった。〔※以下の関連記事(1)~(5)〕☆関連記事・・・そして、豊前の「鹿嵐山」へ・・・(1)そして前々回の日記で書いたように、耶馬渓の「中摩殿畑山」の山頂より「英彦山(三峰)」の秀麗な景観を展望した際、久しぶりに「松果体」≒「耶馬渓」の関係を思い出し、当山(中摩殿畑山)の山頂こそ「松果体」の位置付けに相応しいと感じたところである。参考かたがた以下のリンクは、冒頭に書いた《三本の南北軸》等に関する関連記事である。これまでの長年にわたる山口~九州域における歴史探訪において、何故この”山口と九州を貫く《三本の南北軸》”の焙り出しに尽力してきたかという答えが、結果として「金龍」と見立てられる日本列島の「龍頭」を「九州」に見据えることにあったのだと、この期に及んで身に染みてきたところである。☆関連記事・・・山口と九州を結ぶ南北軸☆関連記事・・・「湯玉」の地勢と歴史について(中)☆関連記事・・・観えてきた「夏の大三角」の地上投影図☆関連記事・・・浮上してきたクロスポイントの「磐座」ところで、以下に掲載する5枚の画像は、一昨日の5月11日に耶馬渓の「中摩殿畑山」の麓にあって”耶馬六十六景”の中でも秘境中の秘境とされる「天の岩戸(あまのいわと)の景」(中津市山国町/冒頭地図に図示)を訪れた際のものだ。滞在は短い時間ではあったが、その類まれな絶景に心を奪われ、しばし感動の渦に包まれるのであった。まず上の画像は、前方奥の岩窟(豊前坊)に向かう出入口と感じられた景観を撮影したものだ。この「西京橋」と称される自然の岩でできた架け橋を潜り、「豊前坊」と称する岩窟に向かった。その「西京橋」を潜る前に、上方を見上げて「仙人梁」とも称する”天然橋”を撮影した画像が上である。そして洞窟「豊前坊」の入口の全体像を撮影した画像が上。画像は無いのだが、窟内に「豊前坊」を祀る祠があったことから当窟の名称になった模様である。この岩窟に至る鎖場が、なかなかの難所であった。さて、ふところが深くて大きな岩窟内から、前方の「西京橋(仙人梁)」を撮影した画像が上である。実はこの岩窟に到着した時に、ぜひ確認したいことがあったのだが、それはこの岩窟の開口部が示す方位であった。早速持参した方位磁石で確認すると、上の画像のように洞内から見て最も良い景観が見える方位が、自分なりに予想していた「シリウス方位」(真南から東へ約20度の方角)と分かり、すこぶる嬉しかったことを憶えている。・・・というのは、”英彦山修験道”の基盤とされた全部で「四十九窟」あったとされる行場(岩窟)にて、連綿と「弥勒(ミロク)信仰」が行われてきたことの証が、この岩窟「豊前坊」が示す「シリウス方位」にもあったと自分なりに納得できたからである。※関連記事・・・「金龍」に導かれ・・・・※関連記事・・・シリウス信仰の痕跡ここで興味深いことは、上の画像の前方に直立する杉が「シリウス方位」の指標となっているところだ。そこで下の画像は、この岩窟の前方に屹立する杉を下方から撮影したもので、画像の右側が行場の岩窟「豊前坊」の方面、そして左側が天然橋の「西京橋」の方面が映っている。この風情を存分に味わうなかで、”女性性”を象徴する”聖なる「岩窟」”と”男性性”を象徴する”聖なる「樹木」”の、陰陽抱き合わせの「ひもろぎ・いわさか」たる日本古来の”弥栄(いやさか)”なる祭祀の原点を、現地の大自然が具現しているのであろうと感じたところである。

2025年05月13日

閲覧総数 485

-

10

明晰夢で”宇宙存在”に遭遇!

今朝(2025年10月22日)見た「明晰夢」が、とても印象的だったので日記を書くことにした。「明晰夢」とは、夢を見ている最中に、それが夢だと自覚できる夢のことである。以下は、その夢の内容を掻い摘んで記したものだ。・彗星を見るため知人と共に高台に登り、日暮れを待つことになった。・まだ青空が残る天空に、2~3機のジェット機がアクロバット飛行をしながら近づいてきた。・その内の1機の機体が、奇抜な形状に何度も変化しながら私に近づいてきた。・最終的には私一人が乗ることのできる〈宇宙船〉になったところで(既にその〈宇宙船〉が”意識体”だと気づいていた私は)その〈宇宙船〉に対して・・・なぜ私を選んだのですか・・・と訪ねた。…と、そこで目が覚めたのだが、それからまた眠りに入った。すると、その”意識体”によってであろう、私の体が精細に調査されていることが如実にわかった。その私を担当した”宇宙存在(意識体)”は、【 ヌーマの《 ルー 》】と名乗った。以上が今朝の「明晰夢」の内容である。

2025年10月22日

閲覧総数 193

-

11

「犬ヶ岳」に登る

先月の11月23日(勤労感謝の日)、いつか登りたいと思っていた「犬ヶ岳(いぬがたけ・標高 1,131m)」(福岡県豊前市)の登拝が許された。不思議だったのは、登山当日の朝まで自身に登る気配は無かったのだが、晩秋の紅葉を楽しもうと山口から大分方面に車を走らせ当山の近くに差し掛かった時に、なぜかむくむくと「登るのは今日しかない!」という想いが湧いて急遽実現した登山であった。登山にも使えるトレッキングシューズは常時車に積んでいたので、リュックに防寒着と飲食物を入れ軽い服装でチャレンジすることに・・・。登山口からの出発は午前11時頃だったと思う。登山口から山頂までの標高差は約700m、かなり急勾配の山道が続く険しい道程だったこともあり、途中で写真撮影を楽しみながら休み休み登ることにして、ようやく山頂に到着したのは午後2時頃であった。そこで冒頭画像の中央に聳える秀麗な山は、この「犬ケ岳」の山頂付近から、東南方向に見えた豊後富士「由布岳(標高 1,583m )」である。この「由布岳」を展望できればと期待していたわけだが、やはりこの御山が眼前に現れた時は感動であった。さらに南方には祖母山系や九重連山、そして阿蘇山系も視認できたので、この「犬ヶ岳」の存在位置の重要性を現地で再認識することができた。そして下の画像は、その山頂にある標識と展望台を兼ねた避難小屋を映したものである。当日の天候は曇りのち晴れだったと思うが、寒々とした道中には2~3cmの霜柱が散見され、たまに雲間から射す陽光が有難かったことを憶えている。修験道の世界において、この地域で「犬ケ岳」といえば必ず抱き合わせで取り上げられる御山が「求菩提山(くぼてさん・標高 782m)」(福岡県豊前市)である。かつて、この「求菩提山」の登拝が許されたのは2016年の4月だったのだが、その時以来「犬ヶ岳」への思いは募るばかりで、なかなか登拝の機会は訪れなかった・・・。ここで改めて、「求菩提山」へ登拝後に書いた当時の記事を読んでみると、興味深い記述があったので、以下にリンクした関連記事より抜粋しておきたい。…ところで、古代より「求菩堤山(標高782m)」は、隣り合う「犬ヶ岳(標高1130m)」とともに、一対の霊峰として栄えてきた経緯があるとのこと。…ここで興味深いことは、この二つの山の関係が「犬ヶ岳が神の山で、求菩提山がそれを拝した山であろう」と古文献に記され、求菩提山は犬ヶ岳の遙拝山、つまり犬ヶ岳は求菩提山の奥宮的聖山とみなされているところだ。…実は求菩提山の南方に聳える犬ヶ岳には、封印された「深秘の尊体」が存在し、それゆえに犬ヶ岳が絶対的な「神の山」とされ、山上に踏み込むことが許されず、求菩提山より遙拝するものとされてきたらしいのだ。◎関連記事・・・豊前国 修験道の中心(上)◎関連記事・・・豊前国 修験道の中心(下)◎関連記事・・・豊前国 修験道の中心(番外編)そこで上の画像は、「犬ヶ岳」の山頂部から遥拝した「求菩堤山」(手前の山ではなく全体画像の中央に位置する山)の山容である。この撮影地に立ち・・・ようやく、この時が来た・・・と実感した、感慨深い一時であった。加えて「犬ヶ岳」については、今年の春に「御所ヶ岳」(福岡県行橋市)の山頂から遥拝して、いたく感動した経緯があった。以下の文章は、その時の記事(以下の☆関連記事)から抜き出したものである…この「御所ヶ岳」の「御所」という中央を意味する山の山頂から見た上記の「犬ヶ岳」の方位は、冬至の真夜中に天体「シリウス」が昇る真南から約20度東の「シリウス方位」に振れており、その「シリウス」には「ドッグ・スター(犬星)」という異名があることから、何故この山に「犬」の名称が付されたのか、その理由が分かった気がしたのであった。…そもそも「犬ヶ岳」の「犬」とは、旧称である「威奴(いぬ)岳」の「威奴」に充てられた漢字であろうし、蔑称の意味合いも汲み取れるのだが、その時の私には「御所ヶ岳」から見てシリウスが昇る方位にある「犬ヶ岳」に、「犬星」たる「シリウス」が重ね合わせてあるように観えたのである。 …「御所ヶ谷神籠石」が造られた今から約1350年前、この御所ヶ岳の頂上から南天の夜空を展望すると、「南十字星」は「英彦山」の山上に確実に輝いて見えたであろうし、「シリウス」は冬至の頃に「犬ヶ岳」の山頂辺りから昇ったことであろう。☆関連記事・・・山口と九州を繋ぐ古代の「光」ネットワーク(3)・・・「犬ヶ岳」の山頂にて一服・・・そして午後3時頃、登ってきた山道とは別のルートで下山を始める。このルートも私にとっては難所が多く、一歩一歩を着実に踏みしめて登山口に到着したのは午後5時頃であった。体力の限界で崩れ落ちそうな体を癒すため、「求菩堤山」の麓にある宿泊施設「卜仙の郷」の日帰り温泉に入浴。つるつる・しっとりの求菩堤温泉の湯浴みを楽しんだ後、当施設で夕食をいただきつつ今回の「犬ヶ岳」への登拝に思いを馳せた。そして帰りの道すがら、フト夜空を見上げると煌々と輝く大きな「満月」があった。当地の寒気と澄んだ空気が織り成すクッキリと浮かんだ望月は、別格の美しさを醸し出していた・・・。そうか今夜は大輪の満月・・・やはり「犬ヶ岳」に登るのは、今日でなければならなかった・・・どうやらこれで懸案の「峠」を越えたことになるのであろう・・・との思いを胸に、帰路に就いたのであった。

2018年12月09日

閲覧総数 460

-

12

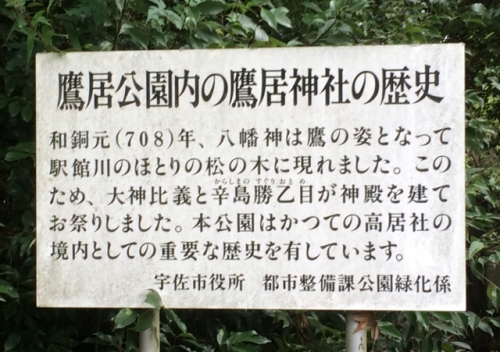

原八幡信仰を伝える「鷹居神社」

前回の日記にも少し書いたが、先日の広島の「厳島神社」から大分の「宇佐神宮」への参拝は、魏志倭人伝に記された「ヒミコ(卑弥呼)」の後を次いだ女王の「トヨ(台与)」と「イチキシマヒメ(【古事記名】市寸島比売命・【日本書記名】市杵嶋姫命)」が、実は同一人物(同一神霊)ではなかったかとする想定での巡拝であった。その「厳島神社」に神体山の弥山への登拝を含めて参拝した後、ある知人からメールが届いていたことに気づいた。その内容には、宇佐神宮の宮司家直系の辛嶋氏に関する深遠な内容が記されており、「安芸の宮島」に滞在中はそれほど気にかけていなかったのだが・・・この件については改めて以下の項に記すことにしたい。さてこの度の、神体山である「御許山(おもとやま)」への登拝と「宇佐神宮」への参拝の際に、ぜひ一度訪れて参拝させていただきたいと思っていた神社があった。その神社とは、現在の宇佐神宮のすぐ近くの駅館川のほとりに鎮座する「鷹居神社(たかいじんじゃ)」である。その鎮座地を訪れた際に、現在は鷹居公園の園内に鎮座する鷹居神社を撮影した写真が「下の画像」であり、その社殿の側にあって当社の簡単な由来が記された立て看板を映した写真が「上の画像」である。この由来書きには、宇佐神宮の創建に関わる、つまり「原始八幡神」を最初に祭った宮司家を代表する大神氏と辛嶋氏の氏名があり、その「辛嶋」という字が私の目に入った時、すぐに私は宮島にて知人から届いたメール内容を思い出した。ここで、宇佐神宮の祭祀を司ってきた宮司家(宇佐氏・辛嶋氏・大神氏)の、その祭祀の変遷に纏わる一般認識を要約すると、古来の「宇佐氏」が祀る「比売神信仰」と、西方の香春からやってきた「辛嶋氏」の「新羅神信仰」とが習合した《原八幡信仰》に、大和系の「大神氏」が奉祭する「応神天皇(霊)」が習合して祀られたということになろう。その《原八幡信仰》が『応神天皇信仰』へ変貌する間には、それぞれの宮司家(祭祀集団)の間で抗争があったと思われるが、次第に大和の中央勢力を背景とする大神氏が優勢となり、辛嶋氏(宇佐氏も含む)が大神氏の傘下に統合されて創始されたのが、この「鷹居神社」だったと推考できる。この社殿に向かうために住所を調べて、地図を何度も見て事前準備したつもりだったが、やはりというか現地では道を迷ってしまい、それでも何とか辿り着くことができた。・・・というように、現在の宇佐神宮からは約2kmと至近距離にも拘らず、神宮の元宮がこれほど分かりづらい場所にあるということは、これには隠された深い訳があるに違いないと感じた次第である。ところで、前回の「宇佐神宮」のブログ記事を公開してすぐに、今度は別の知人からメールが入り、それには上記の宇佐神宮の宮司家で「辛嶋氏」に纏わる詳しい内容が綴られていた。厳島神社に参拝して辛嶋氏の情報、そして宇佐神宮に参拝した後に、また同じ辛嶋氏に関する情報だったということで、以下にその内容を公開できる範囲で纏めてみた。・宇佐神宮の宮司家直系の辛嶋氏の末裔の「ある御方」は、上の画像に記載の原始八幡神の巫女である「辛嶋勝乙目(からしますぐりにおとめ/からしまのすぐりおとめ)」の末裔ということを先代から聞かされ、「ウガヤフキアエズ朝」につながる本来の天皇家の直系のようで、正に「イワナガヒメ」のエネルギーを感じる御方であった。・またその御方は、現在の宇佐神宮に祭られている八幡大神(一之御殿)、比売大神(二之御殿)、神功皇后(三之御殿)の、その三つの御殿の真ん中の二之御殿に祭祀される「比売大神」に当る人物の末裔である。・つまり「比売大神」とは、宮司家辛嶋氏の大先祖の「辛嶋勝乙目」であり、現在の宇佐神宮が鎮座する小椋山は、「辛嶋勝乙目」の眠る巨大な古墳であった。・それを示すように、「比売大神」の名は明治以降に置かれた名で、それまでは「辛嶋勝乙目」だったということである。・「辛嶋勝乙目」は約2000年前に、父を中国のある王として、母を釈迦の血筋を引く女性として中国に生まれ、仏教・ユダヤ教・道教を携えて日本に渡ってきた、東西随一の学者であり王女であった存在である。・彼女はそれらの宗教が、古代からの伝承で本質は同じであると知って、アニミズムと合体させて編み出したのが、日本の神道の一番元になる「神祭り」であった。つまり、以上の辛嶋氏の口伝を要約すると・・・辛嶋氏の祖は原始八幡神の巫女「辛嶋勝乙目」であり、現在は「比売大神」として、巨大古墳の小椋山に鎮座する宇佐神宮の主祭神となっている・・・ということである。もう読者の方はお分かりであろう、今の私には宇佐神宮の主祭神「辛嶋勝乙目(比売大神)」こそ、古代の「豊の国(豊前・豊後)」を治めた女王「トヨ ≒ イチキシマヒメ」に観えている。

2014年08月16日

閲覧総数 834

-

13

クリスマス・ツリー

今から約2000年前は、地球の歳差運動により、北半球でも「南十字星」がよく見えていた。例年の12月22日頃となる「冬至」は、一年で最も日照時間の短い日であり、往時の人はその冬至日を「太陽」が死んだ日ととらえ、磔にされて死んだとされる「イエス・キリスト」を「冬至の太陽」に擬えていたようである。その「冬至」から3日間(12月22・23・24日)は、太陽の南下が目測上は止まったように見えて、「南十字星」が輝く位置と「太陽」の南中高度が重なる期間でもあった。つまり、言わば「死んだキリスト(冬至の太陽)」から3日間が、12月25日の「キリストの復活」までの、「十字架(南十字星)」に磔にされた期間と考えられてきたわけである。そして冬至から、少しずつ日照時間が長くなっていき、ほんの少し太陽が北上をしはじめた初日の12月25日を「復活した太陽」、すなわち「復活したキリスト」ということで、「クリスマス(イエス・キリストの誕生を祝う祭)」の祝日となったということだ。このように考えると、いわゆる「十字架に磔にされたキリスト像」とは、冬至の頃の天体運行・・・まるで「南十字星」に重なるように見える冬至から3日間の「太陽」・・・が背景にあって、それがシンボライズされた造形に観えてくるというわけだ。そこで12月24日のクリスマス・イブを経た翌25日の、「キリストの復活」に纏わる天体運行について、ここで少し詳しく解説してみよう。12月25日は早朝の夜明けの晩は、オリオン座の「三ツ星」の後方に、大犬座の「シリウス」が東方の夜空に昇り、その「三ツ星」と「シリウス」がほぼ直線に並んだその下方に、地平線(水平線)から「キリストの復活」を意味する「太陽の日の出」を迎えて、メリー・クリスマスとなるわけである。そのようにして、「南十字星」に寄り添う期間の過ぎた12月25日の日の出より、「太陽」が昇る位置は再び上昇し始め、また日照時間が少しづつ長くなっていくということだ。(※ 驚くことなかれ・・・この「12月25日」を聖日とする信仰はキリスト教に限らず、BC3500年頃→古代エジプトの「ホルス」、BC1200年頃→ペルシャの「ミトラ」、BC900年頃→インドの「クリシュナ」など、その他多くの宗教において、この《救世主誕生》の似たようなストーリーを持っているということである。)さて今日の画像は、今年の12月22日(冬至)の、その早朝の午前3時頃から作り始め、冬至の日の出に間に合わせるかのように制作した造形を撮影したものである。「剣」の剣先とも見立てられるこの造形は、今年の「春分」や「秋分」を含む「春・秋の旅」や、「夏至」の時期に開催した立体造形展など、平成25年度における私の制作活動の集大成として、この「冬至」に結実したという実感がある。この時期であれば「クリスマス・ツリー」を象徴的に顕わしたとも言える造形だが、そのように思ったとたんに、私の心中に冬至の夜空を彩る星々が映ってきたのは不思議であった。その星々とは、「冬の星座」の代表たる「おうし座(スバル・アルデバランなど)」と「オリオン座(三ツ星など)」、そして「大犬座(シリウスなど)」の星々であり、その造形を形成する各結合部がそれぞれを象徴する「星」として、その秘められし輝きを放っているように観えるのだった。それはあたかも、本日の「クリスマス」での披露を待ち望んでいたかのように、美しく瞬いている。

2013年12月25日

閲覧総数 416

-

14

「クナト」と「アラハバキ」

「出雲」にはもう十回は足を運んだであろうか・・・、訪れる度にまさに「出雲八重垣」の垣根を一重づつ潜らせていただき、毎回その懐の深さを感じさせられてきた。そして何度か出雲訪問を重ねるうちに、「出雲神族」の祖神とされる「クナト」という神の名前を知ることになった。この「クナトの大神」は、「日本書紀」では「岐神」として登場し、「古事記」では「衝立船戸神」と呼ばれている。現在は、出雲大社の東方にある「出雲井神社」に、「久那戸(くなと)大神」として祀られており、まるで導かれるようにして何度か参拝させていただく機会があった。さて、上述した「出雲神族」の末裔で、一子相伝の「口伝」により古代の歴史を伝えてきた「富(とみ)氏」の伝承がある。(参考文献・・・「謎の出雲帝国」吉田大洋 著・徳間書店 ほか)その伝承によると、その「出雲神族」は、東北方面から出雲に移住してきたということである。なかでも注目すべき口伝に、『我々の大祖先は、「クナト(岐神)」の大首長だが、もうひとつの隠された女首長に「アラハバキ(荒吐神)」があり、体制側によってこれらが抹殺されようとしたとき、「クナト」は「地蔵」に、「アラハバキ」は「弁才天」へと変身した。』とあるそうだ。実は私は、この「クナト」と「アラハバキ」が深い関係にあり、しかも男神と女神のペアだと知ったのは昨日のことである。この東北の神として聞こえた「アラハバキ」は、先日のブログでも取り上げた「遮光器土偶」がその神を象ったものとされ、その土偶が女性の特徴を強調していることからも女神と認識されている。(参考記事・2008年6月12日の日記)ちなみに、北海道は倶知安のアイヌ酋長の話によると、アイヌの古語で「クナト」は「男根」、「アラハバキ」は「女陰」の意味で、本来は一対のものだったということである。先日のブログのも書いたが、先の東北地域で起きた地震は、縄文勢力の「よみがえり」を暗示するのでは・・・と推理したが、もしかするとその流れのなかで、この「縄文」を象徴する男女一対の大神たる「クナト」と「アラハバキ」が浮上してきたのではあるまいか・・・。(参考記事・2008年6月16日の日記・同年6月21日の日記)そしてこの記事を、本日『七夕』の月日に公開できたことを、とても喜ばしく思う今日この頃である。◎【 追 伸 】 上記の「クナト大神」に関して、上掲の参考文献よりも詳しい書籍を知り得たので、以下その関連記事と共に紹介しておこう。(2020.4.12 記)※参考書籍・・・書名『出雲王国とヤマト政権』 富士林雅樹 著 大元出版(2019年 初版) ※関連記事・・ 令和二年【春】出雲行脚の巻

2008年07月07日

閲覧総数 17009

-

15

北九州(宗像~鞍手)の歴史探訪(3)

話が前後になるが、今回の北九州の神社巡りの誘いを受けたとき、「宗像」は以前から馴染みのある地域だったが、今なぜ「鞍手」なのかと自身に問うと、ある書籍(※)の文章に辿り着いた。その書籍によると・・・「くらて(鞍手)」とは〔 ケフェウス座・アルデラミン 〕の和名で、その星を信仰する氏族たちは、水利を管理する技術があった集団で、この地で「アルデラミン」の和名を名乗り、それが地名になった・・・と知ることができた。(※)書籍名『 儺の国の星 』真鍋大覚 著作・那賀川町 発行(1982年)加えて上記の書籍によると、この北天の夜空に輝く「アルデラミン」を信仰の対象とした氏族が、古代鉄の精錬技術のある「物部氏」であり、元来は星辰を祭る(星を観測して暦を作る)氏族にして、「古物神社」の鎮座する「古門」を本貫地として栄え、後に大和に進出したと考えられるようである。さて23日の夜は、地元の神事に造詣の深い重鎮との御引き合わせがあるとのことで、自己紹介かたがた自作の造形を数点持参して御自宅へ伺った。そこで今日の画像に映る造形は、その時に持参した作品の一つで、この11月23日に掲載した「造形⇒ リンク 」と、その外形は同じ形状となるのだが、さらにその内部に潜む構造を具現化した作品である。御自宅では、御歳を召された重鎮を囲んでの、神事に関する四方山話に花が咲き、私も自作の造形を披露しながら、自身が歩んできた経歴を掻い摘んでお話させていただいた。そのご紹介いただいた重鎮との会話のなかで特に印象に残ったのは、私が・・・歴史研究は「竹内文書」から入りまして・・・と話すと、すかさず・・・それは本筋ですね・・・との返答があったことで、それがとても嬉しかったことを覚えている。ある「御方」の采配により、初めてお会いした方々と共に、宗像から鞍手と神社巡りをしつつ充実した一日を過ごした後に、その「御方」の別宅にて一泊させていただいた。その夜は、不思議なくらいに寝付けなかったお蔭か、実に印象深い夢を見たので、以下に記しておこう。(2013年11月24日未明の夢)・私は「クジラ」を捕まえた。その捕えた「クジラ」を、どのように解体するかを思い描いていた。・すると寝かせてある「クジラ」の全体像が、実に鮮やかな極彩色で見えてきて、その美しさに私は目を奪われてしまった。・その大きさは3~4mで、最初はクジラと思っていたが、別の生き物のようにも感じられた。・その生き物の周囲をじっくりと、吸い寄せられるように見つめていると、そのクジラのような生き物は、いつの間にか3~4mの巨大な「裸体の女性」に変化していたのであった。・その美しい輝きを放つ女体の素肌は、先ほどのクジラのような生き物の皮膚と質的には同じもののように感じられ、実に艶めかしかった。・その仰向けに寝た姿の女性は、目を閉じてはいたが確実に息づいており、その抜群のプロポーションは、気品あふれる完璧な女体美として、私の脳裏に刻印されたようである。・すると、どこからともなく音楽が聞こえてきた。聞き流していると、沖縄の歌姫「夏川りみ」の唄う「涙そうそう」とわかり・・・なんだか慰められる歌だよな・・・と思いつつ目が覚めた。その後、この記憶に残る不思議な夢について、泊めていただいた「御方」に話してみると・・・それは「豊玉姫(トヨタマヒメ)」じゃないかしら・・・と、一言。なるほど・・・と、私も同感であった。そこで「豊玉姫」で調べてみると・・・記紀神話に登場する海神(わたつみ)の娘。海神宮を訪れた火遠理(ほおり)命と結婚し,身ごもった子を産むために海辺にやってくる。しかし産屋の中でワニの姿で苦しんでいるところをのぞき見されて怒り,子をおいて海底の国に帰る。・・・とあった。「龍宮乙姫」とも言われる「豊玉姫」の御正体は“八尋和邇(やひろわに)”という伝承があることから、上記の「産屋のなかでワニの姿」の「ワニ」が、夢の中で見た「豊玉姫」に変化する前の「クジラのような生き物」と解釈でき、私は夢の中で「豊玉姫」に出会ったことになる・・・。ちなみに「ワニ(和邇)」とは、「龍」や「鮫」、古くは「海亀」と捉えられてきたそうである。また、沖縄は古くは「琉球」≒「龍宮」と呼ばれていたことから、言わば龍宮(琉球)の乙姫が唄う「ワタツミの詩」が、その夢の締め括りとして聞こえてきたのであろう。11月24日の朝は、そんな秘めやかな目覚めから始まるのであった。

2013年11月30日

閲覧総数 317

-

16

「大穴」が空いた、その先に・・・(一)

2016年11月8日-博多駅前 2丁目交差点付近の道路が大規模陥没し「大穴」が空いた。このニュースは、すぐに全国ネットで報道され、多くの国民が驚いたことであろう・・・。繰り返し報道される関連ニュースを視聴するうちに、心に浮かんできた神社があった。それは「アメノミナカヌシ」という社名の福岡県那珂川町に鎮座する「天御中主神社」である。本日の冒頭の画像は、当社の鳥居の前から、その全体像を撮影したものだ。地元の歴史研究家によると当社の鎮座地は、かつては那珂川地域はもとより博多湾岸を含む広域の中心に位置付けられていた模様で、この社地を中心にして四方八方に主要な神社が配置されていたことが注目されていた。現地を訪れた私的感覚としては、おそらくこの社地は、上記のかなり大きな地域を統括するための、本来は「測量の起点」として、弥生時代~古墳時代の頃に定められたと思われる。◎関連記事・・・「大根地山」に向かって・・・そして、その社名が浮かんできた時に・・・これは、もしや・・・ということで、すぐさま九州の地図を開き、その「大穴」と「当社」を直線で結んでみた。すると、どうだろう・・・それは予想通りに「南北軸」を示しており、「天御中主神社」が「中央」、そして「博多駅前の大穴」が「北」を意味することが、私なりに判然としたのであった。さらに「陰陽五行説」を参考にすると、方位の「北」に深く連関する要素として「水」と「冬」があるのだが、今回の空いた大穴の原因として「地下水脈」が挙げられることから五行の「木・火・土・金・水」のなかの「水」、そしてこの大穴は「立冬 (11月7日)」の翌日に空いたので季節は「春・夏・土用・秋・冬」のなかの「冬」となる。さらに付け加えると、「北」を示す数は「一」なのだが、この大穴が空いた「年月日」のそれぞれ数を全部加えて単数化すると「一」となり、また「月日」の数を加えて単数化しても同じく「一」となる。以上のように、「北」に関連する「水・冬・一」という三つの要素が揃ったことから、この「天御中主神社(中央)」と「博多駅前の大穴(北)」を結ぶ南北関係は、私の中では確実なものとなったのである。さてそこで、この「中央」と「北」の関係が、「北」の博多駅前に空いた「大穴」と、どのように関係しているかということになるが、これを五行における基本的な二つの相互関係、つまり相性が良いとされる「 相生(そうじょう)」と、相性が悪いとされる「相剋(そうこく)」から判断してみよう。専門家ではないので表層的な見立てとなるが、そこには「土 剋 水(ど こく すい)」という、中央の「土」と北の「水」が相剋する相性の悪い関係、つまり・・・「土」が「水」に打ち勝つ関係にあるさま・・・が読み取れる。そこに上記の地域一帯を関連付けるとすれば、「土」の気場たる「中央」の有利な立場となる神社の主祭神「アメノミナカヌシ」により、不利な立場となる「水」の気場たる「北」が打ち負かされ、その強い影響が博多駅前に及んだために、結果的に中央から見て北方の大地に「大穴」が空くという破壊的現象が起きたと解釈できよう。ここで重要な視点は、上記の天御中主神社の主祭神「アメノミナカヌシ」を、いかに解釈するかということになる。これまでの私もそうだったが、既存の捉え方では「アメノミナカヌシ」を目星となる星に付けられた神名とした場合に、それを「北極星」と捉えることが主流となる。しかし「天武天皇」の時代に、「北辰(北極星)」を中心として祀る思想信仰(道教思想)が大陸から輸入される以前に、この「アメノミナカヌシ」を馭者(ぎょしゃ)座の一等星「カペラ」とする解釈が、古代の北部九州域に伝承として残っていることもあり・・・この度の博多駅前に「大穴」が空いて以降は、なぜか今の私の感覚として「アメノミナカヌシ」とは、もはや《北天》に輝く星々の中心を担う「北極星」ではなく、《全天》に輝く星々の中心たる一等星「カペラ」こそ、本来の「太極」を担う星として相応しいと感じ始めている。実はこのカペラを含む「馭者座」は、隠されてきた九州王朝「ウガヤフキアエズ朝」を象徴する星座だとする研究があり、私もその説を追認すべく「馭者座」のカペラを含む天上の五つの星々が、地上の九州に投影されたとされる五つの地点を巡り歩いてきた経緯がある。以上の観点から、今回の博多駅前に空いた「大穴」とは、本来の《全天》に輝く星々の中心を司る「カペラ(アメノミナカヌシ)」として、九州王朝の復活を含め「もとどおり」になった型示しとして具現化した事象(博多駅前に「大穴」が空いた現実)だったのであろうと、そのように感じ始めた今日この頃である。そしてその後、この「中央」と「北」を結ぶ軸線が、これまで九州域で引いてきた他の軸線とも関連があるのではないかと模索していると、やはりというか・・・上記の「中央」の、さらに「その次」が観えてきたのは不思議であった。それは前回の記事等で取り上げた軸線も絡んでくるのだが、近々さらに「その次」として見い出せた『特定地域』を訪ねてみる予定だ。・・・なんだか「大いなるもの」に動かされている気配・・・。

2016年11月11日

閲覧総数 450

-

17

遺跡巡りの果てにたどり着いた「美しき構造」について

それは2003年の年末だった。今から約9500年前の縄文早期の定住跡が発見されたという鹿児島の国分市にある上野原縄文遺跡に行った。今まで国内の縄文遺跡を10箇所以上巡り歩いてきたなかで、最も古い遺跡だった。定住跡には住居が復元されているところもあり、歴史の現場をゆっくりと歩き、そのたたずまいを味わうことができた。ありがたいことに、その年にできた展示館も見ることができた。そこで縄文時代の文化財を代表する土器を見たときに、私は度肝を抜かれた思いをした。(やはり、ドキだけにドギモである・・・)いままで各地で様々な縄文土器を見てきたが、私が訪れてきたなかで最も古い遺跡から出土した土器に、なぜか洗練された「新しさ」を強く感じたのである。南九州の縄文土器は、縄の紋ではなく貝殻を用いたデザインが主流のようで、貝紋土器とされている。土器の口は、丸型・四角・レモン型(菱形に丸みがついた感じ)の3種類が基本とされていて、その口の大きさは両方の手の平で囲めるくらいだった。まるで熱伝導の効率を考えたような薄手のつくりと長さ、そして全体的な大きさなのである。今まで出会った縄文土器の中で、その「美しさ」は際立っていた。特に「形」にこだわりのある私にとっては、3種類の土器の口の中で、レモン型に魅かれた。(丸と四角は、男性原理と女性原理をそれぞれ象徴的にあらわした形とされていることが多い。男性が丸で女性が四角など、その反対の解釈もある)その丸と四角の中庸のかたちとも受け止められ、菱形をアレンジしたような「レモン型」の口を持つ土器に感動、大満足のなか帰途についた。ちなみに、南九州では桜島をはじめとする火山活動が活発なため、噴火の際には大量の火山灰が降り注ぐことになる。縄文土器と弥生土器の区別が初めてつけられたのは、薩摩半島の南端、指宿にある縄文遺跡だったということである。かような強い感動と喜びがあった旅の場合、あとから相応の形が生まれてくる場合がある。その時の感動を形にした造形が「菱形30面体」であった。(写真の造形)ここで、私の造形の手法を簡単に説明すると、生活用品の「綿棒(同じ長さの軸線)」をもちい、たくさんの綿棒の両端に接着剤(ペーパーセメントなど)を染み込ませて、それぞれの両端を結び合わせつつ立体を構成していくやり方である。その際、その立体の外枠だけの構成では不安定なので、内部の構造の安定化も考えて、ひとつながりの全体構造を織り成していくわけである。実は数年前から、この「菱型30面体」の構造安定化に取り組み、何度かの試案の作成を経て、その全体構成は自分なりには完成していたと思っていた。しかし、この期におよんで、その年の大晦日に真実の立体構成にたどり着けたのであった。その構成本数は、試案の過程で次第に少なくなっていき、これしかないという骨組みしか残らない造形で、手前味噌ではあるが、それは「美しき構造」となった。菱形30面体は、黄金率の菱形の面が、全部で30面で構成されているとするのが、従来の基本的なとらえかたとなる。立体を何「面体」というように、「面」を主体に立体をとらえる発想が主流であったために、その全体を支えているはずの内部構造がどうなっているかというところまでは、一般的には考えが及ばなかったのではないか・・・。立体とは、内側の構造の安定が確実となってはじめて、外面を含む全体構成が可能となる。これが、立体構成を楽しむ者の醍醐味でもある。このことは、人間は外面よりも内面の方が重要だということと関連する気がしてくる。その内部構造を含む「菱形30面体」の立体構成は、面の構成単位である黄金率の菱形が、外側の面だけではなく、内側にもあらゆる角度から、連綿と平行移動していく感じの構成で、内外はともに同じ規格の菱形だけでできていた。縄文早期の土器にあった菱形(レモン型)の造形が、結果的に「菱形30面体」の本質的な構造を導き出してくれた。偶然がないとすれば、そう考えてみたい。日本人とは、日本文化とは何なのか・・・日本各地の歴史の現場を訪ね歩くなかで、全国一宮巡りを約9割達成した後に、日本文化の柱は縄文にあると直観した。それから、数々の縄文遺跡巡りを経て、縄文時代の最古期にあたる住居跡に立つ。自分のルーツを訪ねる旅でもあり、そのなかで立体構成の手法を授かってきた。そして、私の歴史探訪の旅は、ついに真理探究の道と融和したのである。つまり、自分探しの歴史の探訪は、究極は「宇宙の始まり」まで行き着くのであり、また真理を探究する際の手がかりとなる立体構成は、自分の手の内にありながらも、その究極は「宇宙の始まりと終わり」を含む、「宇宙の秩序」に関係するからである。そんな実感をいだきつつ、2004年の元旦を迎えたことを覚えている。

2005年06月26日

閲覧総数 583

-

18

大江戸東京の「北斗」投影地を巡る…(2)

JR東京駅を下車し、まず最初に徒歩で向かったのは東京都指定の旧跡「将門塚(※)」(上の画像/下の地図では③の位置)であった。(※平将門〔たいらのまさかど/平安中期の武将〕の首を祀る塚)当地はかつて何度か訪れたことがあり、数年前までは薄暗く近寄り難い雰囲気であったが、令和3年4月末に改修工事が完成し、現在は冒頭画像のように大手町に並ぶビルの谷間に、明るく清々しい聖地として生まれ変わっていた。江戸時代の初期、「天海大僧正」(以降は「天海」と記す)は江戸の町づくりを進めるにあたり、平安時代に関東一円を席巻し「新皇」と称した平将門の力を借りることとして天体の「北斗」の星々の配置を地上に投影、「将門公」を地霊として各地に配祀することで江戸の町を守護するという構想を実現したのであった。往時の「天海」にとって、地鎮信仰に基づき大江戸を守護する”要”の地こそ、「将門公」の首を祀った「将門塚」だったのである。◎以下の文章は「将門塚」の場内に掲げられた解説文より抜粋今を去ること1075年ほどの昔、桓武天皇5代の皇胤鎮守府将軍・平良将の子将門公は、下総国に兵を起こし、たちまちにして板東八ヶ国を平定、自ら平新皇と称して政治の革新を図ったが、平貞盛と藤原秀郷の奇襲をうけ、馬上陣頭に戦って憤死した。享年38歳であった。世にこれを天慶の乱(てんぎょうのらん)という。その後、将門公の首級は京都に送られ獄門に架けられたが、三日後に白光を放って東方に飛び去り、武蔵国豊島郡芝崎に落ちた。大地は鳴動し太陽も光を失って暗夜のようになったとされ、村人は恐怖して塚を築いて埋葬した。これが、この将門塚と語り伝えられている。その後も度々将門公の怨霊が崇をなすため徳治2年、時宗二祖真教上人は、将門公に蓮阿弥陀佛という法号を追贈し、塚前に板石塔婆を建て、日輪寺にて供養し、さらに傍らの神田明神にその霊を合わせ祀ったところ、ようやく将門の霊魂も鎮まりこの地の守護神になったという。天慶の乱の頃は平安朝の中期に当たり、京都では藤原氏が政権をほしいままにして我が世の春を謳歌していた。遠い板東では国々の司が私欲に走り善政を忘れ、下僚は収奪に民の膏血をしぼり、加えて洪水や旱魃が相次ぎ、人民は食なく衣なくその窮状は言語に絶するものがあった。そのため力の弱い多くの人々が将門公によせた期待と同情とは極めて大きなものがあり、今もって関東地方には数多くの伝説と将門公を祀る神社がある。このことは将門公が歴史上朝敵と呼ばれながらも、実は郷土の勇士であったことの証である。また天慶の乱は、武士が台頭する烽火であったとともに、弱きを助け悪を挫く江戸っ子の気風へとつながり、今日の社会にも大きな影響を伝えている。(以上は「将門塚」の解説文より抜粋)さて次に向かったのは、中央区日本橋兜町に鎮座する「兜(かぶと)神社」(上の画像/地図では②の位置)であった。当社の創建は明治になってからだが、江戸時代から”兜塚”と称する塚があったらしく、一説には天慶の乱において藤原秀郷が追討した「将門公」の『兜』を埋めた場所と伝わる。上の画像は、当社の境内に安置された「兜石」を撮影したもので、この岩は平安後期の「前九年の役」の時、源義家が東征の折にこの岩に兜を懸けて戦勝祈願をしたと伝えられ、この地域の「兜町」という地名の由来になったとのことだ。そこで上記で取り上げた”兜”にかこつけて掲載した上の画像は、「兜蟹(カブトガニ)」)の「兜」と称される由縁の”甲羅(前体部)の殻”を、戦国時代の武将がかぶる”兜”に見えるよう撮影したものである。不思議なことに上京する約1週間前、たまたま遠浅の海辺を散歩していると、満潮時の砂浜に打ち上げられていたのが、このカブトガニの「兜(甲羅の幅は約27cm)」であり、これを自宅に持ち帰って装飾処理したものだ。この頭部の構造は”甲羅の殻”ではあるけれども、地球上で約2億年も変わらぬ姿で絶滅の危機を何度も乗り越えてきた、まさしく百戦錬磨の勇姿を象徴する形態と感じられ・・・もしかすると日本の戦国時代における群雄割拠の武将達は、自身の生死を分ける頭部を徹底して護るために、”カブトガニの甲羅”を模した頑丈な兜を制作し被ったのかも知れない・・・との思いが湧いてくるのであった。さらに画像に映る「前体部」の甲羅に「後体部」や「尾剣部」を加えた”生きたカブトガニの全体像”を横から見るとすれば、天空に輝く「北斗」の姿にも観えてくるところも不思議で、今回の「北斗」投影地の巡拝に向けて、実に示唆的な”カブトガニの甲羅”であったと感じたところである。次に上の画像は、上記の「兜神社」の近くにあって日本橋川に架かる「日本橋」の高欄中央部に設置の「麒麟(キリン)」の阿吽像を装飾した青銅製の照明塔を撮影したものだ。(国の重要文化財)ちなみに「麒麟」は、”陰陽五行説”に基づき四方に配される四神〔青龍(東)・朱雀(南)・白虎(西)・玄武(北)〕の〔中央〕を司る瑞獣とされ、まとめて「五霊」という。そもそもこの「日本橋」は、「徳川家康」の全国道路網整備計画に基づいて架けられたものであり、1604年(慶長9年)には「五街道(※)」の起点にされており、現在でも7本の国道の起点となっている。(※五街道…江戸時代に江戸を起点とした五つの主要な街道。東海道・中山道・日光街道・奥州街道・甲州街道。)実は呪術師でもある「天海」が、この上に掲げた全ての主要街道と、江戸の町割を特徴づける「の」の字型(螺旋状)の堀割(水路)の交点に、「将門公」の身体の一部や身に付けていたものを祀った神社や塚(①~⑦)を配祀したのは、江戸の町に街道から入る邪気を防御する狙いがあったということである。① 鳥越神社(台東区鳥越)…〔手〕…② 兜 神社(中央区日本橋兜町)…〔兜〕…③ 将門塚(千代田区大手町)…〔頭〕…④ 神田神社(千代田区外神田)…〔胴〕…⑤ 築土八幡神社(新宿区築土八幡町)…〔足〕…⑥ 水稲荷神社(新宿区西早稲田)…〔?〕…⑦ 鎧 神社(新宿区北新宿)…〔鎧〕…当日の10月1日は午前11時過ぎに東京駅に到着、まず「将門塚」に参詣し次に「兜神社」を参拝した。そして軽く昼食を摂り午後2時から午後7時頃までの「テンセグリティー・ワークショップ」に参加、その後の懇親会や2次会等の充実した時間を経て、ホテルの部屋で就寝したのは翌日の午前3時頃であった。上の画像は、その「ワークショップ」で制作した「テンセグリティー」を、ホテル室内のベッドに置いて撮影したものである。疲れ果てながらも、これを見つつ感じたのは・・・江戸の町を安定維持するため幾重にも張り巡らされた呪術的結界網と、まるで周囲を警戒しつつ常に自らを律し続けているかのような「テンセグリティー」の構造安定化形状は、もしかすると”類似の構造性”を秘めているのではないか・・・ということであった。

2022年10月26日

閲覧総数 136