読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[映画 ソビエト・ロシアの監督] カテゴリの記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

カンテミール・バラーゴフ「戦争と女の顔」シネ・リーブル神戸no162

カンテミール・バラーゴフ「戦争と女の顔」シネ・リーブル神戸 ベラルーシのノーベル賞作家スベトラーナ・アレクシエービッチに「戦争は女の顔をしていない」(岩波現代文庫)というノンフィクションがあります。日本では小梅けいとさんによってマンガ化もされていますが、ロシアではカンテミール・バラーゴフという新鋭監督によって映画になったようです。 原作は、第2次世界大戦中、従軍し復員した女性兵士たちの長く哀しい戦後をルポルタージュした傑作です。映画が、ソビエト・ロシアの崩壊を経て、ようやく描かれた「戦後文学」、大祖国戦争(ソビエト・ロシアの解放戦争)批判の作品をどんなふうに描いているのか興味を感じて見に来ました。 小梅さんの「戦争は女の顔をしていない」(KADOIKAWA)は原作に忠実なマンガ化で、現在、第3巻が発売されていますが、誠実な力作です。 で、この映画です。原案という言葉通り、アレクシエービッチの原作から得たインスピレーションを映画で表現した作品で、原作の歴史的リアリズムを越えた迫力を実感しました。 第二次世界大戦、ソビエトふうに言うなら大祖国戦争に兵士として従軍し前線から復員した元女性兵士イーヤ(ビクトリア・ミロシニチェンコ)は幼い男の子パーシュカ(ティモフェイ・グラスコフ)を育てながら、傷痍軍人たちの治療に当たる病院で看護師として働いています。1945年のレニングラードが舞台です。 やがて、映画には彼女の戦友であり、男の子のパーシュカの実の母であるマーシャ(バシリサ・ペレリギナ)という女性が登場します。 イーヤはチラシの写真の女性です。金髪の美しい、美人ですが表情の動かない、並外れたノッポの女性です。マーシャは少し茶色がかった黒髪で、なぜか眼差しにウソを感じさせる美人です。裸になった彼女の下腹部には大きな傷跡があります。 第二次世界大戦のソビエトでは、50万人を超える女性兵士が従軍し、祖国防衛戦争を戦ったことは有名です。彼女たちは兵士として「英雄」ですが、女性としては最前線の男性兵士の慰安婦であったという偏見から、復員後、ひどい差別の対象であったことがスベトラーナ・アレクシエービッチの「戦争は女の顔をしていない」(岩波現代文庫)を読めばわかります。 この映画は、戦場の現実の中で、人間であることの条件を失ったり、奪われたりした二人の女性の悲劇を描いていました。 この上なく残酷で、哀切で、辛い展開の作品でした。映画の前半、イーヤは繰り返し襲ってくる意識喪失の発作の中で、そこまで可愛がっていた幼いパーシュカ少年を殺してしまいます。そこから映画は、原作の深部へと降りていくかのように、監督のインスピレーションの世界へと展開し始めるように感じました。 この映画には戦場のシーンは全く出てきません。まあ、戦後の話ではあるのですが、そこが俊逸だと思ったのですが、戦場を想起させるのは、今、目の前にいる、壊された人間であり、見捨てられた女性である二人の登場人物の姿と、病院にいる傷痍軍人たちだけです。 たとえばPTSDという言葉を、わかったふうに使う風潮があります。しかし、戦争や暴力や災害によって壊されてしまった人間も、また、生きていく他に方法がないという現実については、PTSDとい言葉や、現象についていくら勉強しからといっても、わかるわけではありません。 笑うことを失ったイーヤも、薄ら笑いで人を見るマーシャも、彼女たちが帰ってきた平和な世界からは、結局、見捨てられているのではないか、映画は、そう問いかけていました。 スベトラーナ・アレクシエービッチの原作が対比した「戦争」と「女の顔」を、「世界」と「女」の対比へと深化させてみせたカンテミール・バラーゴフという監督に拍手!ですね。これは、明らかに現代の映画でした。 で、やはり二人の女性、イーヤとマーシャを演じたビクトリア・ミロシニチェンコとバシリサ・ペレリギナに拍手!です。二人の表情のやり取りは、実にスリリングで、人間の意識の深層を、顔の表面、多分目の表情に浮かびあがらせながら、実は真相(本当のこと)と言いながら空虚なのではないか、空っぽなのではないか、という不安を感じさせる演技で、撮影技術だけではこうはいかないと感じさせてくれました。 まあ、それにしても。暗くて切ない映画でしたね。疲れました(笑)。監督 カンテミール・バラーゴフ製作 アレクサンドル・ロドニャンスキー セルゲイ・メルクモフ原案 スベトラーナ・アレクシエービチ脚本 カンテミール・バラーゴフ アレクサンドル・チェレホフ撮影 クセニア・セレダ音楽 エフゲニー・ガルペリンキャストビクトリア・ミロシニチェンコ(イーヤ)バシリサ・ペレリギナ(マーシャ)アンドレイ・バイコフ(ニコライ・イワノヴィッチ院長)クセニヤ・クテポワ(リュボーフィ)イーゴリ・シローコ(フサーシャ)コンスタンチン・バラキレフ(ステパン)ティモフェイ・グラスコフ(パーシュカ)2019年・137分・PG12・ロシア原題「Dylda」(ロシア語)「Beanpole」(英語)2022・08・02・no96 シネ・リーブル神戸no162

2022.08.17

コメント(0)

-

キリル・セレブレンニコフ「インフル病みのペトロフ家」元町映画館no133

キリル・セレブレンニコフ「インフル病みのペトロフ家」元町映画館 題名に惹かれて見に来ました。キリル・セレブレンニコフ監督の「インフル病みのペトロフ家」です。 満員のバスに乗って、何やら具合が悪そうに咳をしてる男がいて、乗車券を確認してる車掌の、ド迫力の女性がいて、停車したバスのドアを外からたたく男がいて、咳をしていた男が外に連れ出されて、街角で自動小銃を持たされて、そこに連れてこられた市民(?)が壁際に並んで立たされて、全員射殺されるシーンから映画は始まりました。 何が何だかわからないまま、ポカンと見ていましたが、どうも、映像は妄想と現実を行ったり来たりしているようだという予感めいたものは感じるのですが、やっぱりよく分からないまま映画は場面を変えて、黒縁メガネの図書館司書でしょうか、女性が登場して、まあ、あれこれあって・・・・。というような映画でしたが、実はさっぱりわかりませんでした。 この監督の「LETO レト」という作品も見た記憶がありますが、ロシアというか、ソビエトというかのロックバンドの話だったこと以外、何も覚えていません。 バスに乗っていたのが、題名のペトロフのようです。彼は家では漫画を描いてとか、黒縁メガネの女性が、その妻(?)ペトロワで、一見、知的で、おとなしそうな彼女が実はおそるべき暴力的マッチョだったりとか、二人が夫婦なのかどうかは定かでないのですが、二人のあいだには息子がいて、家庭の会話があってとか、父親から感染したのでしょうね、熱を出した息子がクリスマスだか、新年だかの演芸会に行きたがっているとか、ペトロワは息子にアスピリンを飲ませて寝させようとしているとか、ペトロフが霊柩車で運ばれる死体と同乗しているとか、プロットというのでしょうか、場面、場面は何とかわかるのですが、コンテクストというのでしょうか、全体の文脈が全く理解できない、まあ、ペトロフ家の三人家族が、みんなインフルエンザにかかっちゃって、アスピリンで何とかしようとしているということはわかったのですが、呆然と見ているほかありませんでした(笑)。 「こりゃ、何時間見ていても、きっと、わからんな。」 で、まあ、そういう結論でした。拍手しようにも、どこに拍手していいのか・・・。題名とチラシはカッコよかったのですがねえ。いやはや、トホホでした。 ちょっと、言い訳をすると、たぶんこの映画には元ネタというか、下敷きになっている神話とか小説とかがあるのでしょうね。そのあたりのことが、見ていて全く思い浮かばないシマクマ君には解読不能というわけだったのでしょうね。 「ナニコレ?」という好奇心が持続しないと、たぶん、付いていけない作り方なのでしょうが、もう、そういう元気はないなあということを実感した作品でした。やっぱり、トホホですね(笑)。監督 キリル・セレブレンニコフ原作 アレクセイ・サリニコフ脚本 キリル・セレブレンニコフ撮影 ウラジスラフ・オペリアンツ編集 ユーリ・カリフキャストセミョーン・セルジン(ペトロフ)チュルパン・ハマートワ(ペトロワ)ユリヤ・ペレシリド(マリーナ)イワン・ドールン(セリョージャ)ユーリー・コロコリニコフ(イーゴリ)ユーリー・ボリソフ(サーシャ)ハスキ(死体)2021年・146分・R15+・ロシア・フランス・スイス・ドイツ合作原題「Petrov's Flu」2022・06・22-no84・元町映画館no133

2022.06.23

コメント(0)

-

アンドレイ・コンチャロフスキー「親愛なる同志たちへ」シネ・リーブル神戸no151

アンドレイ・コンチャロフスキー「親愛なる同志たちへ」シネ・リーブル神戸 予告編を見ていて、ソビエト・ロシアの時代、フルシチョフ政権下の1962年に起こったノヴォチェルカッスク虐殺事件を題材にした作品だと気づいてやってきました。 2020年に撮られた作品らしいですが、ソビエト映画の巨匠とチラシにあるアンドレイ・コンチャロフスキーという監督の作品を見るのはこれが初めてです。映画は「親愛なる同志たちへ」です。 スターリンを批判することで、政治的失脚を免れたフルシチョフの時代のソビエト社会の真相を、かなりな率直さで描いた作品でした。 主人公は女性でした。名前はリューダ、年齢は40代後半(?)、はやりのことばでいえばシングルマザーで、党の地区委員会の「幹部」です。 同じ地区委員会の「幹部」の男性との不倫(?)シーンから映画は始まりました。地位を利用しての生活物資の入手、官僚機構の秩序からはみ出す発言や行動、看護兵としての赤軍従軍歴の誇りと自信、英雄的赤軍兵士との不倫(?)の恋の結果の、妊娠、出産、シングル・マザーとして育ててきた娘への愛。 「外」からの視点で見れば、彼女は素朴で傲慢なスターリニストとして描かれています。「共産主義」の理想をお題目にして、偶像崇拝と事実の隠ぺい、反対者に対する粛清をセットにして権力を維持したソビエト体制の最も素朴かつ絶対的な崇拝者です。 彼女は「官僚体制」の特権階級であることに自足しており、そうであるからこそ、自分自身がスターリンと、そして、今ではスターリンを批判した現党中央と同じ穴の狢であり、目の前で繰り広げられている虐殺が自ら盲信する「共産主義」の美名のもとになされていることに気づくことが出来ません。 映画は、ソビエト体制が崩壊して、初めて明らかになったノヴォチェルカッスク虐殺の最中、娘の安否を気遣い、右往左往するリューダを描くことで、官僚主義、あるいは、特権的教条主義のご都合主義の実態を暴いていきますが、目の前で起きている現実によって「人間的」、「心情的」葛藤に晒されていくリューダにしろ、地区KGPのヴィクトルにせよ、スターリン主義のソビエト体制そのものへの批判にはたどり着けない姿を描き切ったアンドレイ・コンチャロフスキー監督に唸りました。 かつて「実録連合赤軍」を撮った若松孝二や、韓国の光州事件を題材にした「タクシー運転手」を撮ったチャン・フン監督を彷彿とさせましたが、彼ら以上に、アンドレイ・コンチャロフスキー監督の国家体制としてのスターリン主義に対しての、他人ごとではない批判の深さを感じました。 現実に、現在のロシアでも元KGBの権力者が権力を握り、戦争を始めています。スターリン主義の常套手段だった秘密警察による民衆監視と排他的ナショナリズムを煽って独裁化しているようにも見えます。この作品の批判の矛先は現在のロシアの政治体制にまで届いているかのようです。 もっとも、権力者に対する無批判と情動的な排他主義は、とても他人事とは思えないムードが極東の島国にもひろがっているわけです。 たとえば「忖度」という言葉がはやりましたが、権力者に対する官僚の「忖度」は、「おもねり」であって、実は官僚自身の「自己利益」の誘導にすぎないし、ただの国民蔑視だと思うのですが、誰か、きちんと指弾したのでしょうか。 何はともあれ、おろかなリューダ! をリアルに熱演したユリア・ビソツカヤと、彼女を描いたアンドレイ・コンチャロフスキー監督に拍手!でした。監督 アンドレイ・コンチャロフスキー製作 アンドレイ・コンチャロフスキー製作総指揮 オレサ・ヒュドラ製作統括 アリシェル・ウスマノフ脚本 アンドレイ・コンチャロフスキー エレナ・キセリョワ撮影 アンドレイ・ナイジョーノフ美術 イリーナ・オシナ衣装 コンスタンチン・マズール編集 セルゲイ・タラスキン カロリーナ・マチェイェフスカ音楽 ポリーナ・ボリンキナキャストユリア・ビソツカヤ(リューダ 党地区委員)アンドレイ・グセフ(ヴィクトル 地区KGP)ウラジスラフ・コマロフ(ロギノフ 党地区委員)ユリア・ビソツカヤ(スヴェッカ リューダの娘)セルゲイ・アーリッシュ(リューダの父)2020年・121分・G・ロシア原題「Dorogie Tovarischi」2022・04・25-no64・シネ・リーブル神戸no151

2022.05.23

コメント(0)

-

バフティヤル・フドイナザーロフ「少年、機関車に乗る」元町映画館no103

バフティヤル・フドイナザーロフ「少年、機関車に乗る」元町映画館 映画.com 少年たちの映画が好きです。列車に乗って出かける話も好きです。原題の「Bratan」は「弟」なのか「兄弟」なのか、そのあたりはよくわかりませんが男の子二人の兄弟の話でした。 題名は「少年、機関車に乗る」、監督はバフティヤル・フドイナザーロフという人で、「海を待ちながら」を残して2015年、50歳で早世した方だそうですがが、彼が26歳のときに撮った処女作だそうです。 「中央アジア今昔映画祭」のなかの1本で、「海を待ちながら」と同じ日に2本立てで見ました。ソビエト映画とかロシア映画に詳しい知り合いの方に薦められた作品でしたが好きなタイプの映画でした。 高校生くらいの男の子たちが、なんとなくな雰囲気でウロウロしていて、中の一人が主人公のようです。何か荷物が入っている袋を塀の向こうに投げ入れようとしているようなのですが、失敗して逃げ出します。そんなふうに映画は始まりました。 少年の名はファルー(フィルス・サブザリエフ)で、お母さんさんが亡くなった後、小学生低学年の弟のアザマット(チムール・トゥルスーノフ)の面倒を見ながら、おばあちゃんの家で暮らしています。ファルー君はアザマットのことを「でぶちん」と呼んでいます。ファルー君の仕事は刑務所に違法な差し入れを投げ込んで手間賃をもらうアルバイトです。最初のシーンがそうでした。 でぶちんは、一人になると「土」を食べたがる、へんてこな少年ですが、おにーちゃんのファルー君は彼がかわいくてしようがないようです。 でも、生活は苦しいし、将来の見通しも立ちません。とうとう、ファルー君はでぶちんを離れて暮らす父に預ける決心をします。で、二人はお父さんの町に出発します。出発に当たってファルー君はなくなったお母さんのイヤリングを探し出して、ポロシャツの胸のポケットにさします。彼のなかにはお母さんがいるようです。弟のでぶちんに対する態度も「兄として」であることは間違いないのですが、でぶちんが「土」を食べるのを叱る様子には、どこか「母として」のようなところがあります。そんな兄弟ですが、でぶちんも兄を慕っています。 というわけで、旅が始まりますが、やってきた機関車は凸字型のジーゼル車で、運転手はナビ(N・ベガムロドフ)という名で、なんとなくいい加減な奴です。3両ほどの貨物車をけん引していますが、客車はありません。ふたりは運転室に座りこんで列車は出発します。 ここから、いわゆる「ロード・ムービー」です。あれこれ起こります。駅でもないのに運転手のナビの自宅の前に止まって着替えや弁当を受け取るあたりから自由奔放です。お次はかわいい二人組の女性を同じ運転席に載せるのですが、ナビの目つきが変です。狭い運転席の至近距離の空間で「おいおい」という感じの色目を使い始めます。一人の女の子を目的地で下すと、休憩とか何とか云って、残っていたもう一人と貨車にしけ込みますが、でぶちんが覗きに行きます。 そこから、てんやわんやのドタバタ旅行で書きたいことはたくさん起こりますが長くなるので端折ります。でも、そのあたりがこの映画の見どころだと思いました。実にあほらしくて楽しいのです。 やがて父親(R・クルバノフ)の住む町に到着します。なんと、医者をしているらしい父親は、医者である女性ネリー(N・アリフォワ)と暮らしていて結構裕福そうです。でも、二人の息子の突然の登場には、明らかに困惑しています。とても、でぶちんを預かる空気はありません。父親の態度に困ったファルーは、でぶちんを父の家に置き去りにして、あのいい加減な運転手の帰りの列車に飛び乗ります。 で、お終いなのですが、もちろんでぶちんはファルーより早く乗りこんでいて、にっこり笑ってファルーを待っています。 見ていればわかると思いますが、「当然」の結果でした。ファルー君は土を喰う弟アザマット君とこのへんてこな列車で旅を続けるのが「人生」というものなのです。見終えたぼくはとてもいい気分でした。 ファルーとアザマットの兄弟に拍手!、そして、なんだかわけのわからない運転手のナビに拍手!の映画でした。監督 バフティヤル・フドイナザーロフキャストチムール・トゥルスーノフ(アザマット弟)フィルズ・サブザリエフ(ファルー兄)N・ベガムロドフ(ナビ運転手)1991年・100分・タジキスタン・旧ソ連合作・モノクロ・35㎜・1:1.33・モノラル原題「Bratan」2021・12・06‐no125・元町映画館no103

2022.01.05

コメント(0)

-

バフティヤル・フドイナザーロフ「海を待ちながら」元町映画館no101

バフティヤル・フドイナザーロフ「海を待ちながら」元町映画館 「中央アジア今昔映画祭」のチラシを見ていて、この映画は見たいと思った映画がこの日に見たこの作品です。 とりあえず、上のポスターを見てください。文字の背景は空なのです。で、下半分にラクダの行列が写っていて、その左に青い船体の船があります。なんか変でしょう。 題名は「海を待ちながら」でした。監督はバフティヤル・フドイナザーロフという人のようです。 上の写真の青い船は漁船でした。で、この船の船長がマラットという、ちょっと渋めの男前で、いい男なのですが、その日、彼は船に恋人を乗せて漁に出ます。 「これって、どこ?」 この映画祭で上映される映画の地域に海ってありますか?海のシーンとか見せられて悩むと思いませんか?まあ、そんなふうにポカンとしていると、ちょっと特撮まるわかりの嵐がやってきて、画面が変わると刑務所から出てきて、列車に乗っているマラットが姉とそっくりに成長した、恋人の妹と再会するのシーンなのです。それが映画の始まりでした。 乗組員を、まあ、恋人も含めて、見捨てて、ただ一人生き残ったという罪で服役していた船長のマラットが、刑務所に入っていたのがどのくらいなのかは、定かではありません。ただ、最初のシーンで子供だった恋人の妹が、大人になるまでの期間であること、その間に、海だったはずの場所に町ができて、列車が走っているというふうに世界そのものが変わってしまっているということが明らかになっていくだけです。 で、彼の船は町はずれの砂漠の中に、要するに海が消えてしまった元水底だったところに鎮座しているというわけです。 そこから彼は、見ていて「あっちの方」なのか「こっちの方」なのかわからない、海があるらしいところまで、船を引っ張り始めるのです。実際に一人の力で、砂漠の上をです。 ここまでで十分ですね。いろんな解釈が成り立つのでしょうが、地面に鉄製の杭を打ち込んで、ロープをつなぎ、甲板に供えた滑車(?)を、一人の力で回して、文字どうり10センチづつ船を動かします。向うに何も生えていない丘陵が見えますが、船は石ころだらけの砂漠の上です。ジワッと動き始めますが、再び杭を打ち直し、甲板に戻ってロープを巻き取ります。 やがて、ポスターにあるラクダが引くシーンとか、トレラーがやってきて動かそうとするシーンとかが出てきますが、ともかくも男が全身で滑車を回し始めるこのシーンがすべてでした。 実際にアラル海が、この半世紀で10分の1になったという事実を踏まえているそうですが、ポスターのシーンのすばらしさは、そういうことと関係がないように思いました。 だって、アラル海ってどこに、どんなふうにあるのかも知らないし、船からのシーンのどこにも海なんて見えないんですから。 2015年に50歳で亡くなったバフティヤル・フドイナザーロフという監督の遺作だそうです。このシーンを撮ったフドイナザーロフに拍手!です。それから、一人で船を動かす、なかなか渋い男前、マラット船長(エゴール・ベロエフ)にも拍手! 男前に拍手するのは久しぶりです(笑)。老人ボケのせいでしょうか、見て10日ほどなのですが、この映画の結末が全く浮かんでこないのは困ったものです。監督 バフティヤル・フドイナザーロフ脚本 セルゲイ・アシケナージキャストエゴール・ベロエフアナスタシア ・ミクリチナデトレフ・ブック2012年・110分・カラーロシア・ベルギー・フランス・カザフスタン・ドイツ・タジキスタン合作原題「Waiting for the Sea」2021・12・06‐no124・元町映画館no101

2021.12.25

コメント(0)

-

ムラド・アリエフ「黄色い雄牛の夜」元町映画館no99

ムラド・アリエフ「黄色い雄牛の夜」元町映画館 「中央アジア今昔映画祭」通いをはじめての3本目です。トルクメニスタンという国のムラド・アリエフという監督が1996年に撮った「黄色い雄牛の夜」という作品でした。カンヌ映画祭のコンペ作品だったそうですが、本国では上映禁止処分 を受けた作品だそうです。 トルクメニスタンってどこですか?やっぱり、そんな質問をしたくなる名前の国ですが、アフガニスタンの北西、カスピ海に面しているあたりにある国のようで、トルクメン・ソビエト社会主義共和国という名で、ソビエト連邦内に含まれていましたが、1991年に独立し、国名はトルクメニスタン、「永世中立」を宣言している国のようです。 映画は、上の写真のセルダルという名の少年の、おそらく1948年の日常を、大人になった本人のナレーションで語るという構成で描いたモノローグ作品でした。 セルダル君の母や兄弟との幸せな生活、音楽の好きな友達やりっぱな校長先生のいる学校での暮らしが素朴に描かれていきます。 ただ、平穏な映像と交差するかのように、社会の背後にある重苦しい抑圧を予感させる事件として、田舎者で昔ながらの「神秘主義(?)」を口にする祖父が警察に連行されるという事件も起こります。 そのあたりの経緯は、詳しく語られるわけではありませんが、スターリン統治下の暗黒社会の一面を描いているのだろうと見当をつけて見ていると、とんでもない大事件が起こりました。 大地震でした。1948年にトルクメン共和国を襲った大震災は、首都アシガバードで、10万人を超える人が亡くなったり重傷を負った大事件だったようですが、ここから映画は一変します。 地震の瞬間の映像には、ちょっと首を傾げましたが、家族をすべて失った少年の目を通して「社会」が観察されていきます。映画が描くのは、命令からではなく、中央政府に対する忖度からでしょうか、死者の数が減らされ、被災の規模が縮小されていくプロセスが映し出されます。 映画の根底には、スターリンのソビエトの全体主義に対する確固とした批判精神が流れていることがよく分かります。 しかし、この日、すべてを失ったセルダル君が、この映画の世界を回想する、セルダルさんになるまでの人生をどう生きたのかがわからないのが残念でした。 「ここからどうしたのだろう?」 という疑問が浮かんだところで、映画は終わったような印象でした。 とまあ、のんびり見終えたのですが、この映画が1996年当時のトルクメニスタンで作られ、上映禁止になっている不思議について帰宅して調べていると、実はこの作品は当時の大統領をモデルにした、いわば「よいしょ」作品だったらしいのですが、大統領の気に入らなかったということが原因での処置らしいようなのですね。 なんだかよく分かりませんが、その当時のニヤゾフという大統領は、もう亡くなっているようですが、終身大統領だったようなのですね。ますます、わかりません。 ついでにわからないことは、映画の題です。どうも、トルクメン民族の神秘主義的な詩人の言葉のようですが「黄色い雄牛の夜」ってどう意味なのでしょうね。「ウーン、いろんな国があるものだ?」 に拍手!でした。監督 ムラド・アリエフ脚本 ブラート・マンスーロフ アシルムラド・マミリエフキャストマクサト・ポラトフアクゴゼル・ヌリィエワタチマメド・マメドベリエフ1996年・121分・トルクメニスタン・ロシア合作2021・12・05‐no122・元町映画館no99

2021.12.19

コメント(0)

-

イリーナ・ポプラフスカヤ「ジャミリャー」元町映画館no95

イリーナ・ポプラフスカヤ「ジャミリャー」元町映画館 「中央アジア今昔映画祭」の二本目です。1960年代のキルギスという国の映画でした。キルギスって何処にあるのか?まず、そこがわからないのですが、映画はそういう疑問をものともしない堂々たる印象でした。映画の題名は「ジャミリャー」で主人公の一人の女性の名前です。 ソビエトが独ソ戦を戦っている時代を描いた作品のようでした。現在のキルギス共和国がソビエト連邦内の国でキルギス社会主義共和国だったころですね。 若い男たちが戦争に駆り出された農村の日常風景として映し出される老人や子供、女たちの会話、強制労働と見まがうばかりの集団農場の労働の風景、遠景にある山影や広大な草原、風に波打つ麦畑、もう、これだけでも十分見ごたえがありました。 主人公は、小学校の高学年くらいでしょうか、素朴な表情がかわいらしい少年セイトです。彼の義理の姉、兄のもとに嫁いできたジャミリャーは、そのあたりのおばさんや、おばあさんと違って、ボーイッシュで働き者の美人です。戦場から怪我をして帰ってきた男たちと共に働きながら夫の帰りを待っているのですが、行儀の悪い男たちが、あれこれちょっかいを出してくるのが、セイトには気になって仕方がありません。 無作法な男たちを追い払う無邪気な少年騎士のようなセイトのふるまいを描いているシーンは楽しい名場面です。 そんなのどかな村に負傷兵ダニヤルが帰ってきます。なかなか苦みばしった男前で、足を引きずるこの男は、村人たちのからかいや蔑視の中で黙々と働きます。 さて、予想の通り、やがてジャミリャーとダニヤルとの間には禁断の関係が生まれます。二人の関係は少年セイトの目によって追われますが、セイトにとっては兄の、ジャミリャーにとっては夫の復員の日に、村の暮らしを捨てて出奔するジャミリャーとダニヤルの無事、すなわち、二人の愛の成就を祈る少年セイトの姿を遠大な風景の中に映し出したラストは、なかなか感動的でした。 出奔するに至る二人の関係を見つめ続ける少年が、二人の様子を「愛」に対するあこがれを刻み付けるかのようにあどけない絵にして描き続けるさまが筋を運びますが、彼らが生きている、アジアの辺境、キルギスの田舎の村の暮らしが、実は「銃後」と呼ばれる、戦時下での日常生活であることを、作品の背景としてくっきりと画いているところに、イリーナ・ポプラスカヤという監督の実力を感じました。 ジャミーリャ、ダニヤル、そして少年セイトを演じたナタリヤ・アリンバサロワ、ボロト・ベイシェナリエフ、スイメンクル・チョクモロフ(実は誰が誰なのかわかりません(笑))に拍手!監督 イリーナ・ポプラフスカヤ脚本 チンギス・アイトマートフナレーション チンギス・アイトマートフキャストナタリヤ・アリンバサロワスイメンクル・チョクモロフボロト・ベイシェナリエフ1969年・78分・ソ連原題「Jamilya」2021・12・04‐no121・元町映画館no95

2021.12.10

コメント(0)

-

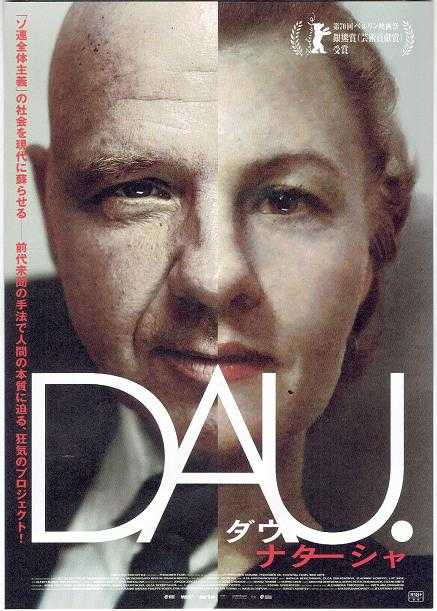

イリヤ・フルジャノフスキー、エカテリーナ・エルテリ共同監督「DAU. ナターシャ」シネリーブル神戸no89

イリヤ・フルジャノフスキー、エカテリーナ・エルテリ共同監督 「DAU. ナターシャ」シネリーブル神戸 なんというか、風の便りにのって「ナターシャはすごい。」 という評判が聞こえてきました。で、見に行ったわけです。久しぶりの18禁映画でした。 たしかに18禁映画でした。現代社会の常識では、この映画は「未成年」には見せたがらないでしょう。あけすけで過剰な「性的描写」が、欲望を充足させるためとしか思えない「愛を交わす(?)」シーンや拷問のシーンによって、延々と続きます。特に拷問シーンでは、何の躊躇もない精神的・肉体的暴力シーンが繰り返されます。 見ているぼくもまた、何とも言いようのない不安が充満する「恐怖」の部屋に閉じ込められている「感覚」に、落ち込んでいきます。それだけでも、この映画は見る価値があると思いましたが、確かに「未成年」には・・・、 とも感じました。 しかし、この映画が映し出す社会は、果たして、現代社会とは無縁な「ディストピア」であり、登場人物たちは、その世界に偶然生まれてしまった人たちなのでしょうか。 この映画を、できれば「未成年」の目からは隠したいと痛切に思うのは、とりもなおさずナターシャ自身であり、ナターシャをナターシャたらしめた「社会」で生きる人たちだろうと思いますが、ナターシャに起こったことを、他人事といえる社会にぼくたちは住んでいるのでしょうか。 ぼくにとっては、そういう、自問をリアルに想起させる力のある作品だと感じました。「人間はどうすれば壊れるか?」 普通、ぼくたちがなるべく避けて通るはずのこの「問い」を、現実化するために様々な努力を惜しまなかった政治権力が、「社会主義」という理想の衣をまとって存在したことを告知し、告発した映画だったと思います。まさに「壊されていく人間」の姿を実にリアルに、入念に描いていて、それを目の当たりにするのは、かなり「恐ろしく」、「ウットオシイ」体験でした。 が、本当に「恐ろしい」のは、「壊された人間」は、昨日までと同じように、今日からも、明るくまじめな人間として、日常に帰っていく姿を、鮮やかに描いたところだったと思います。 国家機密を扱う研究所の食堂で働く、気の強い、独り者の中年女性、ナターシャ役で「壊される人間」 を見事に演じたナターリヤ・ベレジナヤという女優さんの演技には、ちょっと鬼気迫るものがありました。 DAUという、この映画の企画は「壊される人間」を「人名シリーズ」として、連作で描こうという計画らしいのですが、見た後の「暗さ」を想像すると、少々、気が重いのですが、次は、どんな職業のどんな人間が、どんなふうに壊されるのか、目が離せないシリーズになりそうですね。 映画を見て「暗い」気分を味わいたい人にはお勧めですが、50年以上も前のソビエト社会主義体制下の「全体主義」に対する告発映画が、本来、自由であるはずの「資本主義」体制下で生きている、ぼくたちの目の前で始まっている、新たな「全体主義」を、リアルに予感させる不気味さは、半端な「暗さ」ではないと思いました。監督 イリヤ・フルジャノフスキー 共同監督 エカテリーナ・エルテリ製作 セルゲイ・アドニエフ フィリップ・ボベール制作総指揮 アレクサンドラ・チモフェーエワ スベトラーナ・ドラガエワ脚本 イリヤ・フルジャノフスキー エカテリーナ・エルテリ撮影 ユルゲン・ユルゲス美術 デニス・シバノフ衣装イリーナ・ツベトコワ リュボーフィ・ミンガジチノワ エレーナ・ベクリツカヤ オリガ・ベクリツカヤ編集 ブランド・サミームキャストナターリヤ・ベレジナヤ(ナターシャ)ウラジーミル・アジッポ(尋問官)オリガ・シカバルニャ(オーリャ)リュック・ビジェ(リュック)アレクセイ・ブリノフ(ブリノフ教授)2020年・139分・R18+・ドイツ・ウクライナ・イギリス・ロシア合作原題「DAU. Natasha」2021・03・23-no27シネリーブル神戸no89

2021.04.18

コメント(0)

-

キリル・セレブレニコフ「LETO レト」シネリーブル神戸no59

キリル・セレブレニコフ「LETO レト」シネリーブル神戸 チラシがポップで、レッド・ツェッペリンや T・レックスという懐かしい名前が並んではいるものの、1980年代のソビエト、ロック・シーンなんて、何にも知らない世界の映画なのですが、久しぶりにミーハー老人ぶりを発揮してやって来ましたシネ・リーブルという感じで映画は始まったのでした。 フィルムはほぼ白黒ですが、ときどきカラー画像が挿入されたり、フェルトペンでいたずら書きが書き込まれるニュアンスで、ポップ、あるいは「前衛的」なのですが、その前衛そのもが時代錯誤的というか、少々古い前衛だと思いました。 ブレジネフが書記長だったソビエト連邦のレニングラードが舞台ということは、ちょうど少年時代から学生時代に重なるのですが、映像で展開される「物語」そのものが「古い」と感じてしまうのは、単に「古い」時代を映像化しているからではないと思いました。 音楽も古いですが、映画の趣向そのもが「古い」と感じるのは、ソビエトロシアのロック・ミュージック・シーンという、予備知識ゼロ、音楽も、もちろん、ミュージシャンも知らない対象だからという理由とは別のことじゃないかと感じましたが、なにせ、お尻が痛い二時間を久しぶりに実感させられた映画でした。 ソビエトに実在した伝説のバンド「キノ」をめぐる映画だとか、監督は無実の容疑で拘束されロシア政府の監視下にあるひとだとか、カンヌ映画祭でサウンドトラック賞最優秀作曲家賞を受けたというふうに、興味は尽きない作品だったのですが、見事にフラれてしまいました。 ひょっとしたら「20センチュリーボーイ」が聞こえてくるのではないかと最後まで期待していましたが、空振りでした。チラシをいると聞こえてきそうなものなのですが、寝てたのでしょうか。仕方がないの家で聞きながらこれを書いています。 ああ、そうだ「Leto」っていう題の意味も、イマイチよくわからんままで、申しわけないことです。(誰にやねん?) 監督 キリル・セレブレニコフ脚本 ミハイル・イドフ イリー・イドバ キリル・セレブレニコフ撮影 ウラジスラフ・オペリアンツ美術 アンドレイ・ポンクラトフ編集 ユーリ・カリフキャストユ・テオ(ヴィクトル・ツォイ)イリーナ・ストラシェンバウム(ナターシャ=ナタリヤ・ナウメンコ)ローマン・ビールィク(マイク・ナウメン)2018年製・129分 ロシア・フランス合作原題「Leto」2020・07・27シネリーブル神戸no59ボタン押してね!

2020.07.29

コメント(0)

-

カレン・シャフナザーロフ 「アンナ・カレーニナ ヴロンスキーの物語」シネリーブル神戸no43

カレン・シャフナザーロフ 「アンナ・カレーニナ ヴロンスキーの物語」 シネリーブル神戸「戦争と平和」に挫折した僕のトルストイ体験は「アンナ・カレーニナ」で終わっています。何に感動したのか忘れてしまったのですが、「アンナ・カレーニナ」が映画になったと知ったら、思わず「観なくっちゃ」と思うところがアホですね。とにかく映画館の椅子に座っていました。 日露戦争の戦場の場面が繰り広げられています。場所は、いわゆる満州か、きっと、内モンゴルのあたりですね、ここは。木の生えていない丘とも草原ともつかない風景には見おぼえがあるような気がします。「おおーっ、アンナ・カレーニナには子供がおったんや。それが、ここに登場するとは思わなかったなあ。」 アンナの息子と、アンナの不倫相手が、この戦場で再会する。まあ、再会と言えるかどうか難しいのですが、しかし、まあ、という感じで映画は始まりました。 アンナの死から30年以上もの歳月がたっているのですが、あの時、幼い少年だったはずのセルゲイ・カレーニンが軍医として従軍し、日本軍の砲弾で怪我をした大佐を治療する。その患者こそが、なんと、憎むべき母の恋の相手、アレクセイ・ヴロンスキー伯爵であったというわけ。 「ああ、そういうことか、それなら新しい映画になるわな。」 母の死と、家族の崩壊の元凶である伯爵は、その死の真実を語り始める。果たして、その真相やいかに? 青年将校であったヴロンスキー伯爵と深みに落ちてゆくアンナ・カレーニナの日々。宮廷競馬、舞踏会、桟敷席から見下ろされるオペラ座の客。宮廷社会から見捨てられてゆくアンナ。ロマノフ朝の貴族社会の残光が華麗に映し出されています。 情事の後、アンナがなんという服なのかわからないのですが、当時の貴族の女性が着る、あの服を着るシーンが印象的でしたね。 「そうか、そういうふうに重ね着してゆくのか。ふーん。胴を締めるのは、そりゃあ、自分ではできんな。召使がおる世界じゃないと無理やなこれは。納得!」 納得するところを間違えているのかもしれませんが、逆に、納得がいかないなあ、そう感じたのはアンナの死に至る心情についてでした。 映画を観ていて「狂う」ことのドラマ上の解釈が、いかにも現代的であるようにぼくには思われました。病理的というか、精神医学の対象としてのというか。それは違うんじゃないか、そう思って座っていました。 もっとも、見ているときは、昔、読んだ小説中で、アンナが果たして自殺したのだったかどうかがあやふやだったのですから偉そうなことは言えませんね。 記憶では、女主人公は「汽車」と言う新しい文明の利器に乗って出発する「新しい女」だったというものなのというものなですから、まあいい加減な話なのです。 映画は語り終えた伯爵が、燃え盛る戦火の中で中国人の少女を探しながら終わるのですが、実は、この少女が何を表しているのか、結局わかりませんでしたね。 劇場を出たら、もう暗くて、信号機の赤やミドリのライトが印象的に輝いていて、大丸の東側のホテルのウィンドウがオレンジがかっていて美しかった。映画も、そんな印象でした。 監督: カレン・シャフナザーロフ 原作: レフ・トルストイ ビケーンチイ・ベレサーエフ 脚本: カレン・シャフナザーロフ キャスト エリザベータ・ボヤルスカヤ:アンナ・カレーニナ マクシム・マトベーエフ:アレクセイ・ヴロンスキー伯爵 ビタリー・キシュチェンコ:アレクセイ・カレーニン伯爵 キリール・グレベンシチコフ:セルゲイ・カレーニン マカール・ミハルキン:セルゲイ・カレーニン 原題 Anna Karenina. Istoriya Vronskogo 製作年 2017年 製作国 ロシア 2018・11・12・シネリーブル神戸no43追記2020・02・18 一昨年、見た映画です。以前書いてほってました。設定の仕方が面白かった印象があります。ボタン押してね!アンナ・カレーニナ(1) (光文社古典新訳文庫) [ レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ ]アンナ・カレーニナ 2/トルストイ/望月哲男アンナ・カレーニナ(3) (光文社古典新訳文庫) [ レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ ]

2020.02.18

コメント(0)

-

ヴィターリー・カネフスキー Vitali Kanevsky「動くな、死ね、甦れ!(1989) ZAMRI, UMRI, VOSKRESNI!」元町映画館

「動くな、死ね、甦れ!(1989) ZAMRI, UMRI, VOSKRESNI!」 2019年、最初の映画です。もちろん、カネフスキー監督なんて知りません。だいたい、この題名の過激さはなんなんだという及び腰です。でも、まあ、どんな映画でも構わない、正月早々風邪をひいて、徘徊はおろか、映画どころではなかったんだからと慰めて、やれやれ、ようやく元町映画館のあったかい座席に座ることができて、今年も一安心です。 白黒の映像が舞台で動き始めました。スーチャンという炭鉱町が舞台であるらしいですね。いじめられている少年がいます。名前はワレンカのようです。つり下げられている大鍋(?)、ブランコなんでしょうか。それに閉じこめられぐるぐる回りさせられて目を回しています。ちょうど、そんな遊びが面白くってやめられない年頃ですよ。小学校の中ごろかなあ。 アパートには、いろんな人が住んでいるようですが、気が狂ったように大声でわめきながら、男が廊下を行き来しています。真っ黒に汚れた顔や頭を湯で洗っている男たちもいます。炭坑労働者のスラムでしょうか。イヤイヤ、これが、炭鉱労働者の「まともな棲家」のようです。 学校の生徒たちがスターリンの写真を掲げて行進しています。ぐるぐるぐるぐる、狭いグランドをぐるぐるぐるぐる行進しています。大声で号令をかけ、叱咤激励している権力の走狗のような、まじめくさった男がいます。グランドで生徒が行進し始めると、必ずこういうやつが出てくるのが学校です。これが「教員」っていうやつなのかもしれません。なんだか、だんだん、胸糞が悪くなりそうです。 便所があふれています。学校の便所です。生徒たちは汚水と悪臭のグランドを、ぐるぐる歩きつづけています。 おや、クソ壺にイースト菌を掘り込んだガキがいるらしいですよ。クソがどんどん増殖してあふれています。下を向くことを許されていない生徒たちは前を向いて、足をクソまみれにして歩き続けています。教員は号令をかけつづけています。 突如、画面と何のかかわりもなく「よさこい節」が聞こえてきました。ロシア語の画面に、すこし抑揚が変な日本語の歌が流れはじめます。 抑留された日本人捕虜でしょうか、兵隊の格好をした日本人と思われる男が働いています。西から送られてきたのでしょうか、流刑らしき人々も働いています。ぼんやり見ているぼくには、ここで起こっていることのすべてについて、何が起こっているのかわかりません。ただの無秩序のように見えます。 盗みを働いた子供は袋叩きにあって、殺されそうになっています。本当に袋叩きです。少年は広場で「お茶」を売っていました。そこで手に入れた金でスケートを買う算段の様です。母親が金の出所を疑い、少年を折檻しています。もちろん父親なんていません。母親には男はいるようですが、父親ではなさそうです。 ああ、折角、苦労して手に入れたスケートを、他のガキどもに盗まれてしまいました。 全くもって、苦闘の毎日なのですが、少年にへこたれた様子は全くありません。見ているぼくはへこたれていますが、、気持ちは彼の応援団です。 同じアパートに暮らす少女が、無鉄砲な少年を見守っていました。名前はガリーヤです。お茶を売ることを少年に教えた少女です。この辺りから、映画は「少年と少女の物語」を語り始めるかのようです。 二人で一緒にスケートを盗み返しに行きます。教室で叱られている少年を、少女が言い訳を作って救い出しに来ます。機関車を脱線させてひっくり返してしまうとんでもない、少年のいたずらを少女は叱りも怯えもせず見ています。 またしても 炭坑節が聞こえてきます。日本人捕虜が一人死にました。 便所にイースト菌を掘り込んだ少年のいたずらがバレてしまいました。母親は絶叫し、少年は追い出されてしまいます。のんびり動く貨車に飛び乗って少年は町を出て行ってしまいました。 どこまで行くのか、何処にたどり着いたのか、見ていてもそこがウラジオストックだなんてことはわかりません。今までより大きな町だということがわかるだけです。 やって来た町でも、少年はへこたれません。素っ裸になって強盗の片棒を担いぎ、返り血で血まみれになりながらへこたれません。 少女が、小さな炭鉱町からいなくなった少年を探しにやってきます。少年と少女は再会し、二人で強盗一味から逃げ出して、貨車に乗ってスーチャンの町を目指します。 二発の銃声が鳴り響きました。 全裸の狂った女性が画面の上をさまよっています。少女の母親だった女性です。画面にはその女性がうつり続けています。 それからは、もう、少年も少女も画面には戻って来ませんでした。 正月早々見るには、あまりにも切なくあっけない映画でした。映画でしか表しようのない世界の姿が、何の脈絡もつけることのできない記憶の断片のように粗末なフィルムに焼き付けられていたかのようでした。 この絶望的な、涙も出ない、クソのような世界を生きた少年と少女の表情を忘れることはできそうもないでしょうね。 「動くな、死ね、甦れ!」というのはロシアの子供の遊びの名前だそうです。「クソのような世界」としてスターリン統治下のソビエト・ロシアを描いたカネフスキーという監督の名前といっしょに忘れられない映画になりそうです。 とにかく、恐れ知らずの、恐るべき子供たちに拍手!でした。監督 ビターリー・カネフスキー 脚本 ビターリー・カネフスキー 撮影 ウラジミール・ブリリャコフ キャスト パーベル・ナザーロフ :ワレンカ(少年) ディナーラ・ドルカーロワ :ガリーヤ(少女) エレーナ・ポポワ (少年の母) 原題「Zamri, umri, voskresni!」 1989年 ソ連 105分 2019/01/12元町映画館no12追記2023・03・07 最近「コンパートメントno6」というフィンランドの監督の作品を観ました。感想はまだ書けないのですが、主人公の若い女性をもてあそぶ中年の女性教授の役で、この映画でガリーナという少女を演じていたディナーラ・ドルカーロワが出ていました。この作品から30年、俳優も年を取るのですね。美しく。小ズルイおばさんになっていました(笑)。ボタン押してね!動くな、死ね、甦れ!【Blu-ray】 [ パーヴェル・ナザーロフ 」こういうので見ることができるんですね。

2019.07.23

コメント(0)

全11件 (11件中 1-11件目)

1