読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督] カテゴリの記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

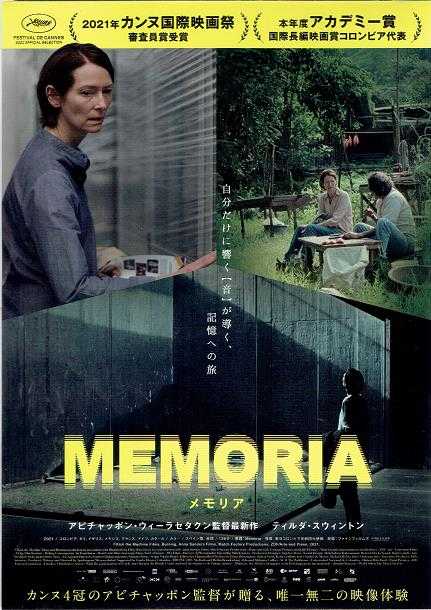

アピチャッポン・ウィーラセタクン「メモリア」シネ・リーブル神戸no144

アピチャッポン・ウィーラセタクン「メモリア」シネ・リーブル神戸 予告編の、妙に抽象的な映像と、男性なのか女性名なのかよく分からない背の高い登場人物が気になって、どうしようかと悩んだ末に、最終日ということにうながされてやってきました。 見たのはアピチャッポン・ウィーラセタクンという監督の「メモリア」という作品です。監督はタイの人らしいですが、映画の舞台は南米のコロンビアだそうです。背の高い人はティルダ・スウィントンという女優さんでした。 暗い部屋に誰かいるようで、大きな物音がして、ベッドにいたらしい人が動き始めますが、その部屋でなにが起きているのか意味不明でした。 部屋にいたのはジェシカ(ティルダ・スウィントン)という女性で、その時に彼女が聞いた「音」について調べ始めます。まあ、そういう展開の映画でしたが、その音が、どうも、彼女にだけ聴こえていることが徐々にわかり始めたあたりから、ただ、ただ、ぼんやり見続けた作品でした。 考古学者アニエス(ジャンヌ・バリバール)が解説する発掘された古代の頭蓋骨のシーンとか、実在したのかしなかったのかぼくにはよくわからなかった音響技師(フアン・パブロ・ウレゴ)による音の再現シーンとか、ジェシカが錯綜する光を映し出している壁の前で立ち止まるシーンとか、ボンヤリとながら印象に残ったシーンもあるのですが、それらが何をあらわしているのかが浮かんでこないのですからしようがありません。 とどのつまりは、ジェシカが想起する記憶、あるいは脳内の意識が、個を越えて、時間を越えて、宇宙的な広がりの中の断片であるかのようなシーンになるのですが、ぼくの中で、動くものはありませんでした。 脳内で、その人独自の「音」を聴くということは、現実にあることのようですが、その現象に対して、ある種の共有感、リアル感が、全く湧いてこなかったぼくのような人間には、この映画は、単に意味不明としか言いようがないのでしょうね。チラシには「圧倒的」な「音」というキャッチ・コピーの文句がありますが、シマクマ君には、なにが、どう、「圧倒的」だったのかがよく分かりませんでした。 異様に眠い映画でしたが、眠り込むこともなく見続けました。で、最後に宇宙船のようなものが飛び去ったシーンには、マジ、のけぞってしまいました。「どうしてこうなるのだ!?」 入場に際していただいたはがきです。困ったことに、この写真を見直しても、シマクマ君の頭の中に浮かんでくるのは「ボンヤリ」と意味をなさない困惑です。 いやはや、何とも言えない映画体験でした。寝こんでてしまわずに最後まで見たシマクマ君に拍手!でした(笑)。監督・脚本 アピチャッポン・ウィーラセタクン撮影 サヨムプー・ムックディープロムキャストティルダ・スウィントン(ジェシカ 頭の中で音がする人)エルキン・ディアス(記憶を所有する謎の男)ジャンヌ・バリバール(考古学者アニエス)フアン・パブロ・ウレゴ(謎の音響技師)2021年・136分・G・コロンビア・タイ・イギリス・メキシコ・フランス・ドイツ・カタール合作原題「Memoria」2022・03・17-no36・シネリーブル神戸no144

2022.03.21

コメント(0)

-

セルゲイ・ドボルツェボイ「アイカ」元町映画館no107

セルゲイ・ドボルツェボイ「アイカ」元町映画館 映画.com 2021年の秋の終わりに「中央アジア今昔映画祭」という企画で、9本の作品を見ましたが最も衝撃を受けた作品で、「ああ、これは現代映画やなあ」と実感させる映画でした。セルゲイ・ドボルツェボイ監督の「アイカ」です。 舞台はモスクワらしいのですが、映像に登場する人物たちのは「キルギス」から来た不法滞在の労働者たちで、題名の「アイカ」はモスクワで就労ビザを持たずに働いている女性の名前でした。 演じているのはサマル・エスリャーモバという女優さんですが、2018年のカンヌ映画祭で主演女優賞に輝いています。作品を見終えればわかりますが「なるほどそうだろう!」の受賞です。 ちなみに、この年のカンヌのパルムドールは「万引き家族」、他にレバノンの「存在のない子供たち」や韓国の「バーニング」、アメリカの「ブラック・クランズマン」なんかの年です。 2021年の秋、「由宇子の天秤」という邦画作品が話題になりましたが、カメラ・ワークがそっくりでしたが、こちらの方が古い2018年の映画です。 ハンディ型のカメラでを使っているのでしょうか、接写的に主人公を追い続けて、全体状況を、ほぼ写さない方法ですから、映画が始まった当初、何が起こっているのかよく分からないまま、事態が進行していきます。 赤ん坊を出産したばかりであるらしい女性がその赤ん坊に授乳を促されるのですが「トイレに行く」とベッドから立ち上がり、そのトイレの窓から産院を脱出してしまいます。外は雪です。 そこから映画は始まりました。キルギスからの不法労働者を宿泊させているらしい、いわゆるタコ部屋、宿の中の殺伐たる人間関係、故郷キルギスからの金の無心、ほとんど一文無しで、なおかつ借金を背負っているらしい境遇、働き先を失って職探しを続ける殺気立った顔、出産直後からの出血にタオルを当てて凌ぐ苦痛との戦い。 刻々と時がたっていく中で、焦りと苦痛と寒さで疲れ果てていく主人公の息遣いが間近に迫るこんな臨場感はそう経験できるものではないと思いました。この作品のように、見ていて息苦しくなるほどの迫力を感じるのは久々でした。 カメラが追い続ける数日間の逃走の結果、ついに借金取りのやくざに拉致され、彼女は金の工面のために産んだばかりの赤ん坊を思いだします。 ここまで、追いつめられな決して闘争心を失わない彼女の表情を見つめてきたぼくは、彼女が赤ん坊に名前も付けずに置き去りにしたことも、彼女がとどのつまりに思いついたことも、とても非難する気にはなりません。 貧困が世界中で、こんなふうに「人間」を追い詰めているのが現代という社会であることを体を張って演じたサマル・エスリャーモバに拍手!拍手!でした。 キルギスに限らないのでしょうが、アジアの、いや、世界の現実を一人の女性を描くことで活写して見せた監督セルゲイ・ドボルツェボイにも拍手!でした。 とても悲惨な映画でしたが、最後の最後に限りなく美しいシーンが待っていました。ただ、その美しさの次に奈落を感じさせるこの監督はただものではないと思いました。 同じ年のカンヌ出品作は結構話題なのですが、この作品には偶然出会いました。間違いなく傑作だとぼくは思いました。監督 セルゲイ・ドボルツェボイ脚本 セルゲイ・ドボルツェボイ撮影 ヨランタ・ディレウスカ編集 セルゲイ・ドボルツェボイキャストサマル・エスリャーモバ2018年・100分・G・ロシア・カドイツ・ポーランド・カザフスタン・中国合作原題「Ayka」2021・12・07‐no126・元町映画館(no107)

2022.01.15

コメント(0)

-

ハッサン・ファジリ「ミッドナイト・トラベラー」・元町映画館no102

ハッサン・ファジリ「ミッドナイト・トラベラー」・元町映画館 予告編で興味を持ちました。チラシではアフガニスタンからヨーロッパ、ドイツを目指す難民家族がスマートフォンで自らの旅路を撮影したドキュメンタリー ということでした。 「アフガニスタン」、「難民」、「スマートフォン撮影」のどれもが気になりました。 この映画の監督であるハッサン・ファジリが、タリバンの指導者を撮った映画のせいで、死刑宣告され、自宅が危険だということで、隣国のタジキスタンに、娘二人と妻の4人で逃げてきて暮らしているシーンから始まりました。映画は「ミッドナイト・トラベラー」です。 ファミリー・フィルムとでもいうのでしょうか。ぼくの所へも家族の様々なビデオ映像が、ゆかいな仲間から送られてきます。運動会とか、お誕生日とか、お出かけの様子とか、パパが撮ったものもあれば、チビラ君たちが撮ったり、ママが撮ったりしたものもあります。笑顔もあれば、泣き顔もあるし、一緒に暮らしている猫や犬の様子も映っています。10秒くらいなものから3分、4分の長いものもあります。ジジとババは「愉快な仲間」の穏やかな暮らしを思い浮かべて喜ぶわけです。 この映画は、どこかにそういうニュアンスを漂わせている ところがすごいと思いました。 ファジリさん一家の5600キロに及ぶ命がけの旅は、我が家に送られてくる「おバカ」ビデオが映し出す生活とは、もちろん、隔絶しています。にもかかわらずフィルムのなかのナルギスちゃんとザフラちゃんの姉妹の笑顔や泣き顔はチビラ君たちの表情と同じで、「この映像は、命がけの旅という、極限状況を映した・・・」 とでもいう、「構え」のようなもの解きほぐすような、素直で当たり前の子供たちの表情 です。 この映画のすばらしさの一つは、間違いなくそこに映しだされている子供たちが必死で生きている世界が生き生きとしている! ことだと思いました。 もちろん、現代社会の実相を伝えるドキュメンタリーとしての臨場感や、ジャーナルな関心を掻き立てるリアリティは並みのドキュメンタリーではありません。 ただ、多くのレビューがそのことに言及しているので、ぼくには何も言うことはありません。 しかし、銃の標的になったり、ヘイトの嵐に晒されたり、ノミだらけの宿舎で発疹だらけになったりする信じられないような日常のなかで、たしかに「生きている」二人の少女! の、ある場面では名優であり、ある場面ではカメラマンである様子が、見せかけの平和のなかで、絶望的な安逸を貪っている老人に「希望」を感じさせてくれたことが忘れられない映画になりそうです。 ナルギス・ファジリとザフラ・ファジリという二人の少女に拍手! 2年を超える流浪の旅のなかで、子供を励ます「母」であり、夫をしかりつける「妻」であり、勇猛果敢な「女」であったファティマ・フサイニに拍手! 行方の分からない旅の途上で、映画を撮る意味を問い続けた監督、ハッサン・ファジリに拍手! ただ、ただ、この一家のみんなが2022年という新しい年を無事に迎えられることを心から祈りたくなる作品でした。監督 ハッサン・ファジリ脚本 エムリー・マフダビアン撮影 ナルギス・ファジリ ザフラ・ファジリ ファティマ・フサイニ ハッサン・ファジリ編集 エムリー・マフダビアン音楽 グレッチェン・ジュードキャストナルギス・ファジリ(長女)ザフラ・ファジリ(次女)ファティマ・フサイニ(母・妻)ハッサン・ファジリ(父・夫)2019年・87分・アメリカ・カタール・カナダ・イギリス合作原題「Midnight Traveler」2021・12・22‐no136・元町映画館no102

2021.12.28

コメント(0)

-

シャフルバヌ・サダト「カーブルの孤児院」元町映画館no98

シャフルバヌ・サダト「カーブルの孤児院」元町映画館 「中央アジア今昔映画祭」の4本目はアフガニスタンの映画でした。亡くなった中村哲さんが井戸を掘り、水路を築いた国だということを思い出しながら見ました。 シャフルバヌ・サダトという監督の「カーブルの孤児院」という作品で、2019年の映画です。 アフガニスタンは、今回の「中央アジア今昔映画祭」で紹介されている国々のなかで、唯一ソビエト連邦に所属したことのない国ですが、イスラム教と社会主義がせめぎあう国情だったようで、この映画にもソビエトとの関係とイスラム原理主義の力が浮き彫りにされていました。 面白いのは、そういう社会でみんなが夢中になっているのがインド映画だというところで、主人公の少年クドラット君は、学校へも行かず、文字も満足に書けないようなのですが、映画館の前で「ダフ屋」家業に勤しんでいるシーンから映画は始まりました。 時は1989年、長年にわたって軍事介入していたソ連軍の撤退が迫る社会が舞台でした。 で、ダフ屋の少年は、まあ、日本風に言えば補導され孤児院に収容されます。少年の家庭や家族が全く登場しないのが不思議です。孤児院は全寮制の学校でもあって、制服が与えられ、食事にも困りません。子供たちの未来を気に掛ける教員の姿もあります。もちろん、不良少年の暴力や専制もありますが、女性教師へのあこがれ、「親友」との出会いという少年たちの生活が生き生きと描かれています。 驚いたのは優等生へのモスクワ旅行でした。上の写真はモスクワでの交流キャンプでの記念写真ですが、確か「リンゴの唄」のメロディも聞こえてきて、1970年代から80年代かけての、まあ。、良くも悪くもという二面性があるわけですが、ソビエト連邦とその周辺の社会主義圏の関係を再認識しました。 映画の後半、ソビエトが去りイスラム原理主義の政権に代わります。女性の先生がヒジャブというのでしょうか、ネッカチーフを頭にかぶっている様子に代わり、女の子が学校からいなくなります。人格者だった校長先生や生徒思いの教員たちが図書館の本を焼いています。 モスクワでロシア民謡を合唱していた少年たちは、これからどうすればいいのでしょう。見てから10日くらいしかたっていないのですが、この映画のラストシーンがどうしても記憶に浮かんできません。 シャフルバヌ・サダト監督は国外に脱出するほかなさそうだと危惧にしなが見終えた印象だけが鮮烈なのです。 この作品の関係者の無事をこころから祈りながら、生き生きと子供の姿を撮ったサダト監督に拍手!でした。監督シャフルバヌ・サダト脚本シャフルバヌ・サダトキャストクドラトラ・カディリセディカ・ラスリマシフラ・フェラージ2019年・90分・カラー・デンマーク、フランス、ルクセンブルク、アフガニスタン合作2021・12・05‐no123・元町映画館no98

2021.12.18

コメント(0)

-

パオ・チョニン・ドルジ「ブータン 山の教室」シネ・リーブル神戸no98

パオ・チョニン・ドルジ「ブータン山の教室」シネ・リーブル神戸 文部省推薦とか書かれていて、ちょっと引きましたが、まあ、見てみないとわからないという気分でやってきたシネ・リーブルでした。 見たのはパオ・チョニン・ドルジ監督の「ブータン 山の教室」です。 圧倒的なという修飾語がついてしまう風景とか、人々の暮らしとか、笑顔とか見てしまうと言葉を失いますが、言葉を失いました。 というわけで、なんというか、まあ、圧倒的な映画でした。スクリーンに映し出される世界はドキュメンタリーのようですが、筋立てのあるドラマでした。そして、その筋立てがなければ2時間近い全体を見続けることは、実は難しいのかもしれませんし、登場する村長や小学生の堂々たる風情も伝わらないのですが、標高が5000メートルを超えるヒマラヤの村ルナナの風景や、そこで生きて暮らしている人間をはじめとする「いきもの」の姿が、山あいに響き渡る歌声と共に、圧倒的にドキュメンタリー、つくりものではない「ほんもの」として迫ってきました。 それにしても、この時間的にも空間的にも、はてしのない「遠さ」を思わせるギャップについてなんといえばいいのでしょう。 ルルナの村の先祖たちが「未来」を求めて、ヒマラヤのこの土地にやって来たときから、いったい、何百年の年月が流れたのでしょう。 映画の中で、村の少年が、明るく思慮深い表情で口にする、「教室で教えられる未来」は、本当に「人間」を「しあわせ」にするのでしょうか。 映画が映し出す、「ルルナ村」にまぎれ込んだ、ブータンの首都に住み、海の向こうの国、オーストラリアに憧れる青年教員の「困惑」と「ためらい」は、神戸の繁華街の映画館でぼんやり映画を観ているぼく自身の「ためらい」であり「困惑」でした。 映画はオーストラリアのシドニーの酒場で、全くウケない「ビューティフル・サンデー」を歌う青年が、意を決して「ヤクに捧げる歌」を熱唱して幕を閉じますが、残念ながらアンチ・クライマックスな幕切れでした。 理由は明らかだと思います。ルルナの村の少年が目を輝かせ、村長が厳かに口にする「未来」が、青年が夢見たシドニーや、ぼくがトボトボ歩いている神戸の街角にはないからです。シドニーで青年が歌う「ヤクに捧げる歌」はルルナの村に木霊していた歌ではないからです。 ルルナの人たちが希求し、おそらくぼくたちの先祖も信じていたに違いない、あの「未来」はどこにいってしまったのでしょう。 メリケン波止場の向こうに広がる海を見ながら、一生に一度も海なんて見たことがない人々が未来を希求している姿と、ぼく自身の祖父や祖母たちの姿が、ふと重なり合うような気がしました。センセイが教えるはずの「未来」を見失ったのはそう古いことではないのかもしれませんね。 監督 パオ・チョニン・ドルジ製作 ステファニー・ライ脚本 パオ・チョニン・ドルジ撮影 ジグメ・テンジンキャストシェラップ・ドルジ(ウゲン:教員)ウゲン・ノルブ・へンドゥップ(ミチェン:ヤク飼いの青年)ケルドン・ハモ・グルン(セデュ:歌うたいの女性)ペム・ザムペム(ザムペム・ザム:級長の生徒)2019年・110分・G・ブータン原題「Lunana: A Yak in the Classroom」2021・06・30・no60シネ・リーブル神戸no98

2021.07.02

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1