2022年08月の記事

全126件 (126件中 1-50件目)

-

立秋・処暑の連続講座 その14 ~安さを演出する価格付け

立秋・処暑の連続講座 その14~過去の連載より端数価格とぴったり価格を使い分けよう! ~安さを演出する価格付け 「うちの料理長が価格を端数にするのを嫌がるのですが・・」とある有名ホテル出身の料理長がいる郊外にあるカジュアルな洋食レストランで打ち合わせの席で、オーナーそう言った。590円、690円、990円という半端な価格を料理長が歓迎しないというのだ。 1000円と言う価格も990円の価格も金額的にはそんな違いはない。その料理長にしてみれば、「990円という半端な価格は品が良くない」と思っているかもしれない。あるいは「税別なのだから、どうせ消費税を足せば1000円を超えるんだから・・」と思っているかも知れない。 ただ言えることは、この料理長は誇りをもっておいしい料理を提供しているのであるが、お客様に割安感を感じていただき、注文して「これはとてもリーズナブルね」と思っていただこうという姿勢はないのかもしれない。価格の表現、すなわち値付けのちょっとした工夫で、割安感を演出できる。そして、私は意図的に商品の出数をコントロールすることに成功して、お店の売上や利益を最大化できることを何度も目の当たりにしてきた。今回は安さを演出する価格付けについて掘り下げたい。端数価格 端数価格とは末尾を、480、490円、980円、990円、あるいは498円、988円のように、0にならない半端な価格に値付けすることを意味する。「498円、998円など一円まで端数にすると日常的に買い出しをする食品スーパーのようだ」と思われる人もいるかもしれない。おそらく、先に紹介した料理人もそのような印象をいだいたのに違いない。しかし、このような端数価格の設定が購買時に価格差以上の割安感を感じさせる。これを行動心理学では“端数価格効果”と言う。端数価格効果のおかげで、盲目的に安いと思ってしまうのだ。 端数価格効果の背景には、「500円以上の商品、あるいは1000円以上の商品を努力して、努力してここまで価格を下げました」という売り手のメッセージを無意識のうちに伝える効果、逆の見方をすれあ「1010円あるいは1050円に値付けされた商品は安く売る努力はせず、仕入れ値そのまま値付けしております」というメッセージを伝える効果がある。そのため、1050円や1010円より、1000円のほうが、1000円より999円のほうが消費行動はアクティブになるし、730円より700円のほうが、700円よりも680円のほうが消費行動はアクティブになる。この値付けで出数をコントロールできるのである。ぴったり価格 端数価格とは逆に、催事や特売で“〇〇ぽっきり”のように、キレのいい“00円”で終わる価格が意図的に割安感を演出するときに使われることがある。このような500円、1,000円、10,000円などの価格を“ぴったり価格”あるいはちょっきり価格と言うことがある。このぴったり価格は硬貨や紙幣と合致させて設定する。 “500円ぽっきり”はワンコインという表現がされ、ワンコインランチという言葉はよく使われ、『ランチパスポート』のような冊子にもなるくらいだ。“1,000円ぽっきり”も“500円ぽっきり”のように使われるが、少し価値あるものをディスカウントした場合に設定される。例えば、以前は宴会の飲み放題が1500円くらいで設定されていたことが多かったが、ここ数年は1,000円の設定も増えた。さらに端数価格にして980円に設定している場合もある。 “10,000円ぽっきり”は日常にない“非日常感(いつもの生活と違うと感じること)”の要素のあるものに使われること多い。例えば、“記念日プラン”、“クリスマスプラン”などだ。この場合は価格に相応な“非日常感”が重要だ。したがって、この価格帯のプランを売るには有名店、有名シェフにはアドバンテージがある。そうでない場合は、プランの料理やドリンクに“非日常感”のある要素を組み込む必要がある。例えば、松阪牛、神戸牛のような銘柄牛やフォアグラ、キャビア、トリュフ、蟹、鱶鰭、雲丹、鮑などの高級食材を活用することである。 “5,000円ぽっきり”はポピュラーゾーンで宴会などの利用しやすさのボーダーに位置づけることができる。 リーズナブルさをウリにした店の場合は魅力ある5,000円のプランの用意も大切である。ちなみに、“ぽっきり”という言葉を使う場合、まとめ買いなどでなんらかの割引をして紙幣一枚までがんばった(勉強させていただいた)という表現に使う場合が多い。消費税込、サービス料込、ドリンク込などお客様の利用最大額を見える化することで威力を発揮する。 そして、忘れてはいけないのが、コース料理あるいはプランの5,000円、10,000円のぴったり価格は、利用動機の境目になることだ。うまく活用して、将来につなげるべきである。例えば、客単価7,000円~10,000円の店から見れば、5,000円が、客単価15,000円~20,000円の店から見えれば10,000円が未来の“本当の”お客様の入口となる。未来の“本当の”お客様とは顧客教育ができればあなたの店のかけがえなのないお客様になる見込み客だ。この価格で未来の“本当の”お客様になる見込み客をつかみ、数年後、あるいは十年後に“本当の”お客様にすればよい。そのためには、その見込み客の弱い部分は目をつぶり、信頼を獲得して、補完していけばよい。 例えば、「クリスマスのお客様はアルコールを飲まない」とするなら、現状の事実と受け止め、食事やサービスで信頼を得て、その後の接触で顧客教育ワインの楽しさに気づいてもらい、ワインとともに食事を楽しんでいただけるようにすればいい。ぴったり価格で売れても一喜一憂せず、未来を創っていただきたい。2015年3月号「日経レストラン」より

2022.08.31

-

立秋・処暑の連続講座 その13 人件費をどう考えるか

立秋・処暑の連続講座 その13~過去の連載より人件費をどう考えるか ~“手間賃”を省いてコスパをあげる 「見た目に綺麗な料理を提供すると、人手がかかる分、原価率を20%くらいに抑えないと経営していけなくなるんで、あまり凄い食材を使えなくなるんですよ」これは、「料理はとてもおいしかったんですが、1万円のランチなのにメインは鱈だったんですよ」と東京に進出した海外の三ツ星レストランのランチに行った時の感想に対するとあるオーナーシェフの感想だ。シェフは12人満席に設定して、シェフを含めた料理人3人で店を運営している。客単価はワインのチョイスにもよるが3万円~5万円くらいが平均だろう。そのため、メニューの説明、料理の説明などの接客もシェフを主体に料理人で行う。三人で運営しているからと言って、料理の皿数は少なくなく、小ポーションのアミューズ4~6種類、前菜2~3品、メイン2品、デザート2品で、どの料理もかなり手の込んだ料理だ。しかも、驚くべきことに、どこのレストランよりも提供はスムーズだ。こちらのお店、最近ミシュランの一ツ星に格付けされたのだが、その内容が型破りだ。まず、店舗が地階一階にある。ミシュランガイドでは地階にある店舗は減点材料だと言われている。そして、フレンチレストランにも関わらず、ギャルソンもソムリエもいない。正確には置かないという選択肢を選んだのだが、これもミシュランの性質を考えるとユニークだと言わざるを得ない。 シェフはなぜこのような選択をしたのだろうか?実は値付けが大きく関わっている。今回は原価以外の人件費などの費用が及ぼす売価への影響を検証しよう。私たちはかかった原価をベースに値付けをすることが多いし、“激安”を論じるときに原価だけをクローズアップして論じることが多い。しかし、飲食店の原価率は多くの場合、そんなに突出して高いわけでなく、原価率、人件費比率、初期条件比率(※初期条件=家賃+減価償却費+支払金利)率で、売上のかなりの割合を分け合っているというのが現実だ。例えば、原価率35%・人件費25%・初期条件20%とか原価率20%、人件費率40%、初期条件比率20%のような感じだ。 つまり、人手(人件費)をかけるビジネスモデル、良い場所に店を作るビジネスモデル、お金をかけた店を作るビジネスモデルで原価率は大きく変わり、自ずと売価設定は大きく変わる。グラスワイン1,000円のわけ この夏、在籍していたソムリエが独立して店舗を持つことになり、最初は後任としてワインの勉強したい若いソムリエを募集していたようだが、途中で考えが翻ったようだ。そして、いきついたのがグラス一杯ワイン1,000円だ。もともとラインナップしているワインはシェフが10年以上のフランス修業時代に人間関係を築いたドメーヌのワインばかりをおいている。夜通し、ドメーヌでワインを酌み交わすほど人間関係を築いているので、料理とペアリングをして出たお客様の感想をドメーヌにメールで直接伝えているほどだ。ソムリエが独立した後、シェフは「ソムリエをおかない分、人件費の分をワインの売価に反映したらワインを飲むお客様は嬉しいのではないだろうか」という考えにいきついた。確かに、多皿のコース構成でいろいろな料理が出るスタイルのこちらのような店は、料理に合わせていろいろなワインを楽しみたいというのがワイン好きのお客様の要望だ。そして、お酒を飲まない人が増えた今、相手のことを気にせず飲みたいワインをチョイスできるのもいい。こんなことから、ソムリエを置かずに運営すること、その人件費分売価に反映して有名なグラン・クリュやプルミエ・クリュのグラスワインを一杯1,000円にした。一例を出すと、“2007Meursault Clos de la Barre Domaine des Comtes Lafone”, “2011 Engelgarten Domaine Marsel Deiss”, “2012 Condru Pirre Gaillard”, “2006 Grand Cru Wineck Schlassberg”, “2011 Lafon Volnay”など常時12~13種類揃えることにした。付け加えると、グラスもリーデルのブラックシリーズなど、どこの店にでもあるヴィノムシリーズのグラスでは無く、ワインのポテンシャルを引き出すものをチョイスしている。これだけのことを考えれば、他の高級フレンチで飲めばグラスワイン一杯2000円~3000円の値付けになるだろう。割安のフランス料理店でも1500円の売価をつけるだろう。 ところで、「これだけグラスワインが出たら洗い物が大変そうだ」ということも聞こえてきそうだ。実はこの質問はとても重要で、格安の売価の課題となる“多売したときの裏付け”に関わる問題だ。多くの店がコストパフォーマンスを追求した場合、なんら多売の裏打ちがなく、人的な部分に負荷をかけていてスタッフが疲弊しているケースが多い。もちろん、シェフは違う。シェフはウインターハルターの高性能な洗浄機を入れている。その洗浄機は下洗いの必要がない。ただ、洗浄機に入れるだけ。拭き取りも要らないという触れ込みだ。當店ではまとめてグラスを洗い、水滴の拭き取りだけ行いグラスは極力いじらない。確かに、洗浄機を稼働させるのに500円かかるが、どんなにうまく扱ってもある程度の破損率になることを考えれば、一脚数万円するリーデルブラックを使っていることを考えれば合理的である。考え抜かれた末のワイン1000円なので、とても評判がいい。 グラスワイン一杯2500円なら多くの人は注文を恐る恐るするだろう。したがって、一杯を売るのはとてもたいへんだ。しかし、一杯1,000円でワインも明確に違えば飲みたいだけ飲んでしまい、三杯売るのはそんなに難しくない。一杯2500円のワインならがぶがぶ飲む人はいないだろうが、1,000円のなら残量を気にせず次々に楽しめる。店も押し売りができるのだ。原材料費は最大の販促費という。売価を見直すとき、店全体のコスト変更も頭に入れるべきである。2015年2月号「日経レストラン」より

2022.08.30

-

ジェームズオオクボ植物記 処暑の花

ジェームズオオクボ植物記 処暑の花 夏も終わり涼しくなりました。今朝方の雨でおそらく今年最後の庭に咲いた百合の花も落ちそうです。記念撮影します。百日紅は花が散りながらもまだまだ大丈夫そうです。今年はローズマリーの白い花がずっと咲いておりますね。朝夕は大分涼しく、秋は来にけり、ですね。本日のおすすめ ~ローズマリーつながりですローズマリー 這性 【6個セット:9.0cmポット】(生活の木)ハーブティー有機ローズマリー 100g青の洞窟 完熟トマトとローズマリーの香る 鶏肉のカチャトーラ 130g x10

2022.08.29

-

立秋・処暑の連続講座 その12 ~口コミを呼ぶ価格付け

立秋・処暑の連続講座 その12~過去の連載より高すぎる価格の活用 ~口コミを呼ぶ価格付け 「先生、とてもおいしい豚かつ屋があるのですが、場所が悪いで・・見ていただけますか?」ランチの席で、弟子のタルイさんからのお願いです。何やら急ぎの模様。その足で伺うことにしました。タルイさんは道中、ミルフィーユかつが面白いとか、自分が“シャ豚ブリアン”という名前を命名したとか経営改善にあまり関係のなさそうなことを話しています。私は「豚かつ店は商品での差別化が難しいんだよな・・」と繰り返していました。 高田馬場駅に到着すると駅前のロータリーを右に曲がり坂を上って5分くらいの場所にありました。物理的には近いのですが、「これは難しいな」というのが第一印象でした。その理由は、坂を上がるということと、間口が狭い、そして地下にあるというとんかつ店としては絵に描いたように悪いパターンだったからです。 さて、商品はどうでしょう。この立地ですと、わざわざ来店する飛び道具となる商品が欲しいところです。 私はランチを食べてきたので、一番軽めのランチのヒレかつ定食(1000円)を注文しました。食べてみると、「やっぱりな」と思いました。おいしいことはおいしいのですが、特に特徴が無い印象なのです。 とんかつはご馳走感がありながらも、喫食頻度の高いおかずの定番で、ビジネス街ではランチに人気があります。そのため、立地の良い場所に50席以上の席数で出店するのが効率のよいビジネスモデルと言われています。気軽に日常生活の食事として来店されるかたがほとんどです。料理提供に時間がかかることを好みません。そうすると、かかわるスタッフのほとんどが提供時間に固執するようになります。そのためメニュー開発においては時間のかかるメニューは採用されることはほとんどありません。したがって、他店と明確の違いがある特徴のある料理の開発は基本的に難しいです。ミルフィーユかつのような今までに無かったヒット商品が生まれることもありますが、売れるとなればみんなが真似するので、ほとんどの新商品の賞味期間は長いと言えません。 ところが、数か月後、打ち合わせの席でタルイさんから「例の『成蔵』が食べログで“シャ豚ブリアン”の書き込みが凄くて、点数がかなり上がってきました」と報告がありました。“シャ豚ブリアン”はヒレの中心を分厚く低温で揚げた税込2,100円の商品です。そんなに多くの人が注文するとは思えません。初回訪問時、私は見向きもしていなかったのですが、早速、タルイさんと検証に行くことにしました。 注文して20分少々経って、その“シャ豚ブリアン”が提供されました。私は棒状のヒレカツを想像していましたが、分厚い一口ヒレかつという印象です。切り口がロゼでとてもおいしそうです。そして、食べてみると、とてもおいしかったです。しかし、それ以上に、本当においしい料理がビジネスモデルを作るんだということに豚かつチェーン出身の私は感動しました。 『食べログ』のような口コミ交流サイトの出現により、“食通”のとっておきの情報がこれまでにないスピードでコミュニケーションされるようになりました。とくに豚かつのような喫食頻度が高い料理はそのスピードは速いです。その結果、今までの時代なら潰れていたすばらしい料理を提供する悪立地の店に大いなる可能性ができたのです。売りやすい価格、ある人にだけ売れる価格 私は事務所に戻り、『成蔵』の口コミを出力して徹底的に分析しました。すると、価格に秘密があることがわかります。まず1000円のランチを食べたかたの口コミはあまりなく、高い評価もありませんでした。しかし、2,100円の“シャ豚ブリアン”や“特上ロース”を注文した口コミを見ると影響力が高いレビュアが多く詳細にふれたコメントをしていました。 とんかつ店には、プチご馳走感覚で日常生活のランチで食べられるかたがたくさん来店されます。予算は700円~1000円です。 かたや、豚かつの旨い店を探しているかたはかなり少ないです。おそらく多く見積もっても2,3%くらいしかいなでしょう。しかし、彼はただ食べるだけでなく、口コミ発生源となる食べログの有力レビュアです。2000円~2500円くらいが許容範囲でしょう。その一方、とんかつチェーンのほとんどは提供時間に固執するため、2000円~2500円前後の価格の商品に力を入れているケースはまれで、「売れればいいな」という感覚でしょう。仮に、力を入れようとしても、提供時間という制約条件があるためにプライスゾーンの高い価格に、価格に見合う商品開発をすることも難しいです。多くの場合はオペレーションにあわせた現実的な商品設計になります。それよりは、マーケットの大きい700円~1000円の領域で勝負しようと考えるでしょう。 とんかつ定食の価格には、多くの人を取り込める売りやすい価格1000円前後~1400円と“影響力ある口コミをする人”が注文する2000円~2500円の2パターンの価格があります。世の中には、情報の鮮度に価値観を見出し誰も知らない旨い店を探している人(イノベータ―)、「この店知ってる?」を連呼する話したがり屋の人(アーリーアダプター)がおります。この二つのタイプの人は、みんなが知っているような店では自分の価値観にあいません。こういう人たちを狙うには手の届かない価格にそれなりの商品を組み合わせ、みんなが注文をすることを遠ざける必要があります。 引っ張ってこないといけない目的来店を狙わねばならないような立地で店は、売りやすさを重視した価格設定は必ずしも繁盛につながるとは限りません。それよりは、敢えて、商品やサービスのレベルを極めて差別化された“!”のレベルにして、姿勢としては、売りにくい価格づけをすべきなのです。 今すぐ売れるならだれでもやります。自分を信じて、未来を信じて、敢えてすぐ売れない価格をつけるのです。2015年1月号「日経レストラン」より

2022.08.29

-

セブンイレブンのカレーフェア

セブンイレブンのカレーフェア Facebookなどで会員さんなどの投稿が増えていますので、セブンイレブンのカレーフェス2022を購入して商品チェックしてみたいと思います。銀座デリー監修のカシミールカレー550円とルー・ド・メール監修の特選ビーフカレー750円です。ネットでカレーフェスの詳細見ると魅力的な商品がありますね。凄い。銀座デリー監修のカシミールカレー550円ですが、これは辛いです。大昔のロイヤルホストのカレーフェアを思い出しました。ルーはしゃばしゃばです。※カシミールカーレー参考ルー・ド・メール監修の特選ビーフカレー750円は甘辛です。価格差200円あるので原料費がかかったんでしょう。

2022.08.28

-

立秋・処暑の連続講座 その11

立秋・処暑の連続講座 その11~過去の連載より多回数経験による価格降下防止作戦 「先生、リピーターのお客様が賢くて、お値打ち品しかオーダーしていただけないんですがどうしたいいですか」 売上が悪いと特にそうですが、店はお客様に来店していただくために原価率を高くして破壊力ある商品を作ります。しかし、ともすると、それでだけで終わってしまうことがままあります。 理由は簡単で、来店を重ねるたびに商品のボリュームやおいしいかおいしくないかなど店の諸事情がよくわかるようになるからです。また、繰り返し来店することで店を熟知すれば、お客様が感じる価値自体、鮮度劣化が起こります。その結果、「この店は〇と▲と■で十分がベスト」などと必要のない商品をオーダーしないようになります。なんらかの単価アップのしかけが店舗になければ、基本的に客単価は下降基調になります。これを多回数経験の単価下降と私は言っています。 多回数経験の単価下降は利用頻度が高い店や商材であればあるほど、その店での利用方法の熟知度が高くなるために、顕著に見られます。 例えば、セブイレブンジャパンが投入した“入れ立てコーヒー税込100円”が4億杯を超える爆発的な大ヒットしています。消費者が日常生活の多回数経験で熟知したコーヒーの消費において、2014年の消費税率が上がったことをきっかけに見直し、最適化したことがあると言えるでしょう。 セブンイレブンは“入れ立てコーヒー”の投入にあたり、“入れ立てコーヒー”が売れれば、トレードオフの関係にある缶コーヒーが売れなくなり客単価ダウンはおこるとしても、“入れ立てコーヒー”の投入により、ディスカウントコーヒーチェーンやファストフード、自動販売機などから大きなマーケットを奪い取れるという目論見通りになったと言えます。多くの企業が「税金があがるわけだけだら」と消費者の財布の中身を考えず、単なる消費税率アップ分の値上げに甘んじた中で、消費税率アップで可処分所得が下がると「毎日のことだからなんとかお小遣いから拠出するグロスの金額を抑えたい」というもともとあった潜在的なニーズが顕在化するタイミングが2014年の消費税率アップだったのです。 また、食品スーパーにおける日常生活の買い出しでも、献立を売場で考えて決めるという主婦は減少しているようです。これも、税率アップによる可処分所得の減少によって、もともと熟知していた利用法をより見直しをかけていると言えます。利用頻度の低い飲食店も多経験すれば客単価は下降する こう言う話を聞くと、「コーヒーや食品スーパーのとは違って、うちは飲食店だから関係ない」と思うかもしれません。しかし、多回数経験による客単価ダウンはどんな業種でもおこり得るので、注意が必要です。 2012年~2014年の団塊世代800万人の生産年齢人口から離脱している上に、生産年齢人口に組み込まれる若年層の人数が暫時減少しているこれからの時代、多回数経験による単価ダウンをおこさない、いや単価アップをはかっていくことは大きな課題になります。客単価ダウンさせないために重要なことが、品揃えした商品の精度アップと、利用頻度に合わせたサイクルメニューの定期的な入れ替えです。商品の精度アップは、利用動機を広げたり、「〇が有名だが、意外と▲は旨かった」と口コミを増やしたりするためという目的もありますが、“多回数経験による鮮度劣化”を防止するためという要素が一番大きいです。後者の利用頻度にあわせたサイクルメニューの入れ替えもやはり“多回数経験による鮮度劣化”に対応するのですが、こちらはもっと積極的に、日々繰り返す時間に“瞬間”を持たせることで、鮮度感を高めるために行います。 店舗が開店してしばらくの間は、ある程度の核になる商品があれば目論見通りに客単価に推移するでしょう。そして、店を気に入って再来店を繰り返し、店を熟知します。新規来店当初、核になる第一階層にある商品――店の看板商品やおすすめ商品を気にいっていただいたとしても、多回数経験により鮮度劣化が起こり、事前期待を大きく上回ることはできなくなります。そうすると、その店を気にいっているお客様はその店の可能性を信じ第二次階層の埋め込まれたメニューを選び可能性を探ります。しかし、その埋め込まれた品揃えの商品に第一次階層以上の驚きがなければ、利用頻度が落ち、徐々にフェイドアウトに向かいます。 埋め込まれた品揃え商品の精度が高い店と言えば、大塚や祐天寺の繁盛店『東京苑』でしょう。『東京苑』は看板商品の“3秒ロース”、“10秒ロース”などが有名ですが、メニュー上に展開されているメニューどれもがかなりの水準の商品です。これが、リピーターに絶大な人気を誇る理由です。 ただし、開店当初から、すべてのメニューを高い精度で品揃えすることは容易ではないでしょう。 そこで、攻めの一手となる利用頻度にあわせたサイクルメニューです。例えば、大阪の『そばよし』では1か月単位で、3、4アイテムあるサイクルメニューをスパン、スパンと変更しておりました。 私の事務所は私が担当したフードコーディネータースクールの教え子がメンバーなので好奇心旺盛です。ホームページの変更を行う担当の教え子に「しょっちゅうメニューが変わるのは何ででしょう」と聞かれました。それ以来、訪問するたびに、『そばよし』の季節メニューを食べるようにして、3、4という月側アイテムの数の絶妙がわかりました。このアイテムだとその月に、もう一度、二度行こうと思うのです。そして、その一、二度の機会を油断していると食べ損ねてしまうと、来年まで待たないといけないわけです。これが脳の海馬に処理されて、記憶に残り、翌年に店頭のポスターを見ると思いだし、「来たな」と思わず来店するようになるのです。私が季節の顔になる商品が多回数経験による鮮度劣化を抑制することを発見したときでした。これは、『そばよし』が大阪そばとして客単価が高めでもチェーン展開できた要因のひとつの要素と言えるでしょう。 長期的な客単価アップのためには、新規客の集客とは別次元の深い客単価アップ戦略をふまえた品揃えが大切なのです。2014年12月号「日経レストラン」より

2022.08.28

-

立秋・処暑の連続講座 その10

立秋・処暑の連続講座 その10~過去の連載より10 価格と商材を利用した売りたい価格への誘導法 「先生、メニュー改定をしたら、客単価が100円以上ダウン、売上も大きく下がってしまいました」とある百貨店にテナントで入っているとんかつチェーンの役員のかたからの実際にあったご相談です。すぐ、直行して、このとんかつ店の客単価が売上ダウンの原因がメニューリニューアルにあったことは、用意したメニュー改定前後のABC分析の推移を見ていてすぐにわかりました。 もともと客席がほぼ一日稼働したこの店は百貨店の担当者の“OLのランチニーズに応える”という要望で980円(消費税別)で、メニューリニューアル時に「ヒレコロ定食」というアイテムを「海老、ヒレ、コロッケ定食」に差し替えました。もともと人気のなかった「ヒレコロ定食」はひとくちヒレカツが二つにコロッケが二個という980円という価格にしてはボリューム感がある隠れた逸品です。しかし、注文は極端に少なかったです。その不人気なアイテムを見直し、エビフライとひとくちヒレカツ、コロッケがそれぞれ一個入った定食に変更しました。個別的に見ると確かに理にかなっています。店長としては、約1000円で魅力的な組み合わせの定食が食べられるのであれば、お客様にとって満足度が高く、その上、原価率が下るのであれば一石二鳥と考えたのでしょう。 しかし、ひとつ見落としていました。この新商品が大ヒットすると、売上構成上位商品の大変動がおき、主力としていた1200円~1400円のアイテムに影響が出るのです。当時のこちらの店はこの会社にとって基幹店な存在でした。したがって、一日中ほぼ満席状態でした。客数が増える余地があまりない中、来店されるお客様が980円に設定した“魅力的な”アイテムに流れ込んだわけですか客単価も売上も下がります。このことが明確だったため、私はリニューアルしたメニューを白紙をアドバイスし、売上はもとに戻しました。プラス食材、マイナス食材 とんかつ店のような定食やランチ需要に応える店の特徴として、ひとつのアイテムを選ぶと他のアイテムは選ばれないという性質があります。そのため、プライスゾーン(下限価格と上限価格の幅)をある程度広く設定すると、積極的に販売したいプライスライン、品揃えとしてのプライスラインが発生します。品揃えとしてのプライスラインには客数を増やすための利用シーンを広げるために積極的に設けるプライスラインやスペシャルなサービスの想起を意図した高価格のプライスラインの設定があります。 入口としてのプライスラインを設定する場合、入口となるアイテムはあくまでも入口であり、最終的に満足度の高い本来のプライスラインにつながられなければ、今回のように単なる単価ダウンや売上ダウンになってしまいます。この場合大切なのが、アイテムに組み合わせる食材です。食材にはそれがあると注文にむすびつきやすくなるアイテム(プラス食材)とそのアイテムを組み合わせると注文をしなくなるマイナスアイテムがあります。 長年の研究の結果、とんかつ店の場合、定食の組み合わせにエビフライを入れると出数が顕著に増えることがわかっています。したがって、今回のケースのように低い価格の定食にエビフライを入れると魅力が増し、売上構成比を押し上げます。海老フライはとんかつ店ではプラス食材なのです。このように、組み合わせると出数(選択率)が増すアイテムを渡しは“プラス食材”と言っています。 その一方で、今回のとんかつ店のように男性比率が高い店においてカボチャコロッケを組み合わせた定食を投入すると出数は極端に増えません。これは男性客がカボチャコロッケを無意識に避ける(嫌う)からです。このような選択を阻害するアイテムを“マイナス食材”と言います。ただし、カボチャは女性が好きなために女性の少ない店には女性客を純増させるという活用があります。メインとしたいプライスラインのアイテムに誘導するにはどうしたらいいのでしょうか。 まず、メインにしたいその店の落としどころの価格帯を明確にします。次に、メインにしたい価格より低いプライスラインのアイテムに、マイナス食材を組み込ます。では、過去の事例を見てみましょう。 1990年代後半、女性の社会進出により、ランチ需要を主体とした日常性の高さが求められるようになりました。そのため、当時、客単価が1200円以上あったとんかつ店でもランチの導入に迫られました。まだ、この時代はおいしいとんかつをご馳走感を持って食べていたお客様もかなり混在していた時代です。そこで、とんかつ店の多くは、ポーションサイズを下げるなどしてランチ用のロース肉を用意してランチロース定食を導入していました。そのため、お客様は入るが結果、売上ダウンを招くという現象が起こっていました。 とあるとんかつチェーンでランチの導入を依頼された私は、ランチ導入にあたり、プライスラインを780円、880円、980円、1200円と設定しました。当時のとんかつ業界において下限価格780円というのはかなり低くかったと言えます。 780円の商品には、メインターゲットの男性にとってのマイナス食材のカボチャコロッケとひとくちヒレカツを組み合わせた定食にしました。ショーケースを見てカツがふたつあると思って入った男性客も、メニューを広げて、“カボチャコロッケ”という組み合わせアイテムの文字を見てパスします。 880円のランチには、熱々の煮カツランチとひとくちヒレカツと蟹クリームコロッケとジュースをセットした“女王様のランチ”を用意しました。カツ煮はトンカツ屋の七不思議的な商品で、とんかつ専門店では極端に売れない商品なのです。女王様のランチは男性でも注文できますが、思い込の激しい男性のほとんどは「注文できない」と思い込みパスします。980円には王様のランチということで、コロッケ、メンチかつ、ひとくちヒレカツを組み合わせます。実はメンチかつやコロッケというのは好き好きがあり、マイナス食材です。メインの1200円は厚切りロースかつを用意して、豚汁やドリンクをつけ魅力をアップしました。このランチ導入により女性客が増え、全店トータルでも10%弱長期的に売上upしたのです。 商品特性を生かし価格とうまく組み合わせのバランスをとれば、売りたい価格に誘導できるのです。この場合、調理担当者が過去の経験から人気ないことがわかっているマイナス食材を組み込むことに対する抵抗があることは付言します。多くの人はすべてのアイテムを売るために開発します。アイテム選びは比較の楽しさ、敢えてわかりやすい“当て馬”としてのアイテムをあえてラインナップするスタンスの違いなのです。2014年11月号「日経レストラン」より

2022.08.27

-

渓泉閣の朝食

渓泉閣の朝食基本、大きくはかわりません。

2022.08.26

-

残念ながらブログ掲載後に閉店してしまったお店から~ツンドラ @福岡市・大名 ~きのこのつぼ焼きがおいしい福岡の老舗ロシア料理店

残念ながらブログ掲載後に閉店してしまったお店から~ツンドラ @福岡市・大名 ~きのこのつぼ焼きがおいしい福岡の老舗ロシア料理店 過去の勉強録から残念ながらブログ掲載後に閉店してしまったお店を紹介します。ここのところアクセスが多い『ツンドラ』です。最近、よく宿泊している『グリーンホテル天神』から天神方面に歩いているときに気になっていた店がありました。それが本日ご紹介します『ツンドラ』です。 ネットで調べますと創業1960年といいますから私よりも5歳年上のお店です。参考http://www.fukuokabrand.com/shops/detail/127上記リンクにオーナーの徳永ハツミ取材動画がのっていますので視聴しました。日本のロシア料理の源流はロシア革命後満州に逃げてきたロシア人が日本人に教えたもが日本に伝わった、その流れにある『ツンドラ』は素材を活かした素朴な料理が多いとのことです。ソースは多いですが、バターが少ないのが特徴だそうです。 早速、ランチタイムに提供されています『つぼ焼きランチ』をいただいてみましょう。お料理の構成は、ボルシチ・サラダ・ピロシキ・グリバーミ・ロシアンティまたはコーヒー のようです。 まずはサラダが提供されます。野菜がパリッとしていていい状態です。 続いてはピロシキです。紙ナプキンで包んでお召し上がりくださいとのことです。とても熱いです。ロシア風肉野菜入りあげパン。テイクアウトもできるようです。印象としては肉が多いです。パンの生地もやさしく甘くおいしいです。紙ナプキンは途中で交換したほうが良いですね。 続いてボルシチです。私が作るボルシチはビーツをかなり使うので色が濃いですが、こちらはトマトのスープのようですね。 さて、メインのつぼ焼です。グリバーミと言うそうです。見た目はコッペパンのようで素朴ですが・・マッシュルームとチキンのクリーム煮をカップに入れ、自家製パンをかぶせたオーブン焼だそうです。これがが、しみじみして、たいへんおいしいです。 最後にロシアンティです。この甘さがまたほっこりできます。何か、ボルシチとブルヌイのファーストフード始めたくなりました。ツンドラ 福岡県福岡市中央区大名2-7-11※残念ながら閉店してしまいました

2022.08.26

-

立秋・処暑の連続講座 その9

立秋・処暑の連続講座 その9~過去の連載より9 価格ラインの価格差に応じた価値の見える化 「先生、法事コースなんですが、一番安いコースしかでないんですが、どうしたらいいでしょうか?」とセミナーで知り合い訪問させていただいたある日本料理店の店主が尋ねました。この店に限らず、一番低く設定したプライスラインのコースがほとんどで、単価の高いコースのご注文をいただけなくて悩んでいる飲食店は多いと思います。今回は、下限価格から売りたいコースに誘導するためコースづくりのお話しをしましょう。 この日本料理店の法事の料理は7千円、8千円、1万円の三つあり、それ以上は相談に応じるというプライスラインを設定していました。 「それぞれのコースの違いは何ですか?」とおかみに尋ねました。私の問いに、「高級食材が入ったり、素材が良くなったりるんですよ。それと、品数が増えます」と答えました。さらに私は、「高級食材とはどんなものが入るんですか」と質問を繰り返します。「養殖の鯛が天然の鯛になったり、クロマグロをお造りに入れたりといった感じです」とおかみ。 私は、このやりとりで日本料理店の難しさを感じました。何が難しいのでしょうか、この難しさがプライスラインに応じた商品設計につながりますので、今回のコラムで掘り下げてみましょう。難しさのひとつめが、日本料理店のコース表現の難しさです。法事などの特別な席でのご予約の問い合わせをされるかたで、ネットで調べてホームページら問い合わせていただいた新規客は少なくないでしょう。新規客はお店の料理の質やボリュームやコストパフォーマンスの想像がつきません。しかし、品揃えの価格差が明快な店は稀です。そのため、「失敗しないように」という深層心理のブレーキが働き、失敗しなそうなわかりやすい料理を選ぶ傾向や低い価格のコースを選ぶ傾向が強く出ます。 もうひとつが、旬の素材にこだわる店で、ある程度お客様が入いらない店は、法事のリーフレットやホームページに「何が入ります」とうたえないことです。そのため、価値の固定が難しくなり、わかりにくさに拍車をかけます。その結果、お客様にとっては意味のない品揃えに見えてしまうことすらあります。これでは、複数のプライスラインを用意した意味がないですね。価格差に応じた価値の見える化をする 価格差に応じた価値が見える化がされていないと、お客様が高額商品を自然にチョイスするとはなく、一番低い価格の注文がほとんどとなり、冒頭の質問のような状態になります。そこで、まず、やるべきことが価格差に応じた価値の見える化です。お客様はそれぞれのコース内容を、ご自身の予算を斟酌しながら、見比べて選ぶ修正があります。そのため、“マスコミに登場する有名シェフ”や“マスコミに登場する有名店”以外の、“おいしさ”のアンカリングがされていない店は、比べて選ぶ環境、すなわち、選択肢をつくるべきです。選択肢の数は三つが理想で、二つ以上、五個までがいいでしょう。同じ価格で利用シーンやチョイス内容を変える方法もありますが、本コラムの“儲かる値付け”の主旨に鑑みれば、お客様を教育して、将来的には今よりも高いものをチョイスしていただけるように長期的な店づくりをするのであれば、プライスラインをいくつかつくりチョイスの幅を広げるのべきです。 選択肢の数は、評判でもうしばらくすれば人気店になりそうな登り馬の店なら二つ、一般的な店なら松、竹、梅の三種類用意して、但し書きに「その他、ご希望によりご予算は相談させていただきます」とするのがいいでしょう。 続いて、基軸となる価格ラインのコースの内容を決めます。このコースはスタンダードコースとします。 例えば、さきほどの日本料理店なら、7000円のコースのお造りを、養殖などで周年安定して流通している鮃と本鮪の赤身、中トロと入れ、食べログのレビュアの評判を左右する茶碗蒸しを例えば雲丹にして、地元〇〇の野菜と海老の天ぷらとすれば、「7000円でこんな感じのものが食べられるんだ、コストパフォーマンスが良さそう」と基軸のコースの評価得ることができるでしょう。 続いては、この7000円のコースとの違いを作り、価格差の見える化をします。その前に頭に入れ欲しいことがあります。「品数が増えます」的な発想であまり深く考えずコースを組み立てている店を散見しますが、これはあまりよろしくないことです。例えば、若者が多ければ料理のボリュームが多いほうがよい、質より量の満足度を求める傾向が強く、年配の人はそんなに食べられないため量より質を求めるため、量が多そうに見えると二の足を踏むからです。 価格差の見える化を行う場合、電話予約のお客様の質問を頭に入れるといいです。それが、「7千円と8千円、1万円のコースはどう違うんです?」という問いです。この時に有効なのが、三回目のコラムでご紹介した“グルメ食材”の料理への活用です。“グルメ食材”をうまく使ったプラス一品の差を作りましょう。熱海の名店『古屋旅館』では前菜に世界三大珍味のフォアグラ、キャビア、トリュフを使うようにしており評判です。見える化された差の説明を聞いて、「それだったら、8千円がいいね」と即答が返ってくる差をつくるのです。最後に、この違い作りがどれだけ重要かを、お手伝いをした新宿にある高級中国料理店の例を見ながら説明しましょう。このお店ではコース料理では8千円、1万円、1万2千円にしていました。このお店、実は銀座にも店がありました。現場では「新宿は銀座と違って8千円のコース料理しか出ない」と結論付けていました。そこで、私は銀座にある店の系列店の店長にどんなおすすめの仕方をしているかヒアリングをかけました。すると、8千円のコースを売る気がないトークをしていることに気が付きました。このコースがあったからこそ、1万2千円のコースが売れていたのです。そこで、新宿店のコースを見直し、「8千円はスタンダードな北京ダックのコースです。あと二千円出すと鱶鰭のスープがつき、さらに二千円出すと鮑料理が出ます」と“しかけ”に改めました。すると、「鱶鰭はつけて」「鮑もいるね」のようにほとんどのお客様が1万円あるは1万2千円のコースをチョイスしていただけるようになりました。このプロセスが価格差に応じた価値の見える化です。 基軸となる価格を真ん中や上に設定した場合は、逆に、何かを外したり、変更したりして差を作っていきます。なお、とある山陰地方の有名旅館の鯛茶漬けのように、高いプライスラインのコースにその店で絶対食べないといけない看板メニューを設定するというのが常套手段ですが、低いプライスラインは未来のお客様です。低い価格でも満足頂き、顧客教育によって上位の価格に設定したお料理を注文していただけるように設定したほうがいいというのが私の一貫した姿勢です。

2022.08.26

-

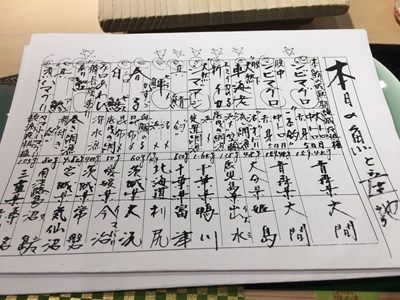

本日の試食

本日の試食 今日は『渓泉閣』のお昼の試食。お昼はお宿とは別立てなので、優先的な改善事項ではないですが、皿数は多いのです。鰈の煮付けがうけるとか。お宿でランチ集客するなら、それだけで近く、やや近くの人がたまに食べたいでないといけないですね。炭火焼きとか良いと思うけど、尖りたくない、尖ってもお客さん来ないと思っているのでしょう。

2022.08.25

-

(株)新藤 ぷちショップ三朝温泉 @三朝町

(株)新藤 ぷちショップ三朝温泉 @三朝町 地方に仕事くると物資調達の面で苦労します。そんな三朝町のオアシスのような存在が「ぷちショップ三朝温泉」です。地酒から飲料、食品までいろいろ品揃えしています。便利です。店前には足湯があります(写真左)。温泉町らしいですね。(株)新藤 ぷちショップ三朝温泉〒682-0122 鳥取県東伯郡三朝町山田10−4電話 0858-43-0101

2022.08.25

-

ありがとうございます!555万アクセス達成しました!

ありがとうございます!555万アクセス達成しました! いつもありがとうございます!私の備忘録ブログも、なんと555万アクセスを達成しました。ありがとうございます!!大久保一彦の本誰も言わなかった!飲食店成功の秘密 [ 大久保一彦 ]

2022.08.25

-

立秋・処暑の連続講座 その8

立秋・処暑の連続講座 その8~過去の連載より8 お客様を増やすプライスライン 「先生、価格帯はいくつ用意すればいいですか?」商品開発のお手伝いをしているとこんな質問をいただきます。 メニューのリニューアルや商品開発に携わったことがあれば、いくつ価格を用意するのか悩んだことがあるのではないでしょうか?まず、同一カテゴリーのアイテムの一番高い価格と一番低い価格のことをプライスゾーンと言います。その中に、設定する価格がプライスラインと言います。プライスラインは本コラムの題名、“設ける値付け”という見地ではとても大切ですので、今回はこのプライスラインお話しをしましょう。下限価格の意味するものはその店が相手にする客層や利用シーンの最低ラインです。例えばランチの品ぞろえを下限価格500円ちょうどに設定すれば、「日々食べる日常的なランチのアイテムがあります」という意味であり、ある意味で「(着の身着のまま)気軽にご飯食べに来て」という意思表示をしていることになります。上限価格は逆にその店でできる一番上のサービスです。1万円の法事のラインナップがあれば、「特別な席での料理ができますよ」と意思表示していることになります。この下限価格と上限価格の間に中心価格を設定してアイテムを投入すれば、「一番安いものではちょっと・・だけど高い価格は贅沢だし・・」という“三段論法的な論理立て”で竹が売れる――すなわち、“松竹梅の原則”になります。飲食店で言えば宴会などのちょっとした高額商品を売る場合、下限価格と上限価格のふたつのプライスラインしかない場合、下限価格のチョイスで収まることが多いのですが、上にひとつ高いアイテムをつくるだけで、多くの場合、高いほうのアイテムが売れるようになるという摩訶不思議な統計の結果にいきつきます。価格ラインの数はいくつがいいのか? もし、市場に投入されたばかりのアイテム(導入期の商品)であり価格イメージが形成されていない場合や一見客が次々とやってくる一等地の場合であれば、複数の価格は必要がありません。既存商品や既存にある競争相手との対応というよりも、店の存在、あるいはそのアイテムの入手できることそのものに価値を見出すようにしたほうがよいからです。 しかし、多くの店は限られたお客様を相手にすることになるので、何度も利用していただいたり、週末、月末、期末にお友達をお連れになってご来店の幅を広げていただいたりする必要性が発生するでしょう。そのため、品揃えは多くなり、価格・アイテムのライン数が10以上のアイテムという状況が発生します。一般的に同一カテゴリーの中からひとつのアイテムを選ぶ場合は、2~3の選択肢から選ぶほうが選びやすいです。 また、新規客や来店経験の浅いお客様にとっては、失敗しないことが大切であり、“選びやすさ”や“わかりやすさ”を求めます。このようなプライスラインやアイテムが増加した場合には、ピックアップチョイスという方法をとり、見せ方の工夫をはかる必要があります。ピックアップチョイスとは、例えば、10種類のアイテムを品添えしたら、特に新規のお客様など何を選んだらいいかわからないお客様が出ますので、複数あるアイテムの中から「これを選んだほうがいいですよ」と2~3アイテムをウリのアイテムとして抽出してメリハリをつけて見せる方法です。ところで、飲食店の旨みは繰り返し来店していただき長く関係を保つところにあります。そのためには、ある程度の利用頻度の場合、少ないアイテムを繰り返し利用すると、満足していたとしても、ある日突然、陳腐化します。(=多回数経験の飽き)その一方で、お客様は他の店や人付き合いの中からいろいろな知験もします。 そうすると、初回来店や来店経験が浅い段階からその先の奥深さをなんとなくでも感じていただけなければなりません。日本酒をこだわるような担当者が気に入ったお酒を選ぶため「久保田は〇〇、八海山は〇〇」のような品揃えをし、プライスラインの幅が狭くなっている店をよく見かけます。プライスライン広げる最大の目的は、顧客教育の伸びしろをつくることにあり、類似したプライスラインに水平展開するよりも、入り口になるターゲット外の層を吸収し得る下限価格はとても大切です。その上で、未来の利用の教育カリキュラムを組み込んだ高価格までのプライスラインを垂直転回した品揃えすべきです。プライスラインを狭めて、間口を広くしなければ、ピンポイントのターゲットを狙うことになります。日本酒を利用する人は増えないでしょう。店を長く継続するには、少子高齢化で人口減少の局面下ですから、いずれは新規客が枯渇するため、プライスゾーンを低めに設定して今は少しターゲットでないお客様にお客様の幅を広くとり、来店回数や接触回数に応じた教育を施し、将来、本当のお客様にする必要があります。 例えば、大阪の名店『万両南森町本店』では旭酒造の日本酒『久保田』を“百寿”から千寿、萬寿はもちろん、碧寿、彗寿、洗心まで品揃えしています。久保田という銘柄は有名ですが、銘柄を最初から指定できる人はおりません。そうすると、百寿が一番売れます。これでいいのです。多くの人にとってみると、久保田は久保田でいいと言うことになります。しかし、従業員との接触を繰り返し、千寿、萬寿、碧寿、彗寿、洗心を飲み、銘柄が指定できます。これだけ業界人に有名な蔵でそうなのですから、無名な蔵ならなおさらですね。 お客様というのは、来店を繰り返すと品揃えや客席の様子など様々なことがわかってきます。多回数経験による飽きは避けられません。この多回数経験による飽きを防止するには、来店経験の多いお客様の目に常に新鮮に感じる伸びしろを用意する必要があるのです。プライスラインを複数設定する奥行はその伸びしろをつくる上ではとても大切なのです。2014年9月号「日経レストラン」より

2022.08.25

-

鳥取の地酒 てんまり @鳥取駅 ~鳥取駅商店街の店

鳥取の地酒 てんまり @鳥取駅 ~鳥取駅商店街の店 少し前の投稿です。 最終便で鳥取に入りました。鳥取駅に到着したのは概ね21時少し前ですが、夜の界隈は店じまいは早いです。パートナーの齋藤さんと食事をしながら打ち合わせをしようと思うのですが、選択肢はあまりありません。コロナ渦、経済崩壊あるのみです。 なんとか、『鳥取の地酒 てんまり』という店を見つけました。郷土の食材やお酒もありますので、コンサルティングのプラスの既知となると思いますので、入ってみます。 お店はお姉様がおふたりで切り盛りしています。二階もあり他の店がほとんどやっていないからか、忙しそうです。 まずは、メニューをじっくりみましょう。郷土料理や地域の食材・お酒が豊富ですね。 お酒は「強力飲み比べセット」980円(税込1,078円)、あては「鳥取名物5品盛り」650円(税込715円)にしましょう。お通しかな?ねばりっことろろからスタートです。コンサルティング先でも使っている「ねばりっこ」なかなかおいしいです。地産品の「ねばりっこ」は「砂丘ながいも」に比べ、2〜3割小ぶりで短く、折れにくい性質です。ねばりが強く、肉質がち密で、果肉が白いのが特徴です。アクが少なく、味はながいもよりもより甘みとコクがあります。 「ねばりっこ」はその特性を活かして麦とろ飯や磯辺揚げなど、ながいもとは違った用途や味覚が楽しめます。出典:JAのページより「強力飲み比べセット」が来ました。しっかりと量があります。続いては、「鳥取名物5品盛り」で、砂丘らっきょ、するめの麹漬け、西瓜の漬物、あごのちくわ、蛍烏賊の醤油漬けが盛り合せあります。渋いですが、あてとしては十分です。大山ソーセージと山芋のグリル山芋の焼き加減の好みを聞かれて、シャリシャリした山芋に焼き上がりました。うまいです。最後に白烏賊丼。今日は烏賊が1枚しかないのでハーフだそうです。白烏賊は剣先烏賊のことで、鳥取の人はそう言います。コリコリとした食感です。味噌汁がつきますお姉様がいろいろ気遣いしていただきまして、とても良い時間を過ごせました。飲みを重視するときは良いでしょう。鳥取の地酒 てんまり〒680-0861 鳥取県鳥取市栄町758電話 0857-23-9575本日のおすすめ鳥取県より産地直送 JA鳥取中央 とっとりの特産品 新品種ながいも「ねばりっこ」(800g以上×3本入り) 送料無料 ナガイモ 長芋 とろろ千代むすび 純米大吟醸 強力(ごうりき)40 720ml 日本酒 鳥取 地酒 ギフト お歳暮 父の日 お中元

2022.08.24

-

最終便で鳥取へ

最終便で鳥取へ午前中より会議があるために、鳥取行き最終便で移動します。しかし、ガラガラですね。

2022.08.24

-

スーパーホテル鳥取駅前

スーパーホテル鳥取駅前 今回の鳥取出張は午前にミーティングがあるので、前泊しました。本日のホテルは『スーパーホテル鳥取駅前』です。お部屋は初期型のダブルベッドのお部屋です。改装されてきれいになっています。デスクも事務をするのに十分です。洗脳装置は壁掛けタイプです。 バスルームは狭めに見えますが、問題はありません。寝ているときに水滴がぽたぽた垂れるような音がエアコンのへんでしていました。前日、あまり寝ていなかったので眠ってしまったので良かったですが、改善して欲しいですね。スーパーホテル鳥取駅前〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町5電話 0857-22-9000

2022.08.24

-

立秋・処暑の連続講座 その7

立秋・処暑の連続講座 その7~過去の連載より 7 より高い価格のよい商品を売る抜く仕掛け##筆者大久保一彦=食の演出家、経営コンサルタント 「先生、ハンバーグのパテを店内加工に切り替えました。100円売価があがりますが、きっと喜んでもらえるはずですが、どうでしょう?」コンサルティングで店舗を回っているとこんな質問をよくいただきます。しかし、このありがちな“思い込み”は時として仇となることがあります。①おいしさは個々人の主観や日々の食生活に依存する面が大きいこと、②おいしさの違いは微差でありその微差の良さを必ずしも全員に認識されることがないこと、そして、③特にリピーターはおいしさには意外と保守的であり、飽きるまでは現状の料理で十分満足していることなどが理由です。 そして、多くの利用シーンで烏賊は烏賊よく、とんかつはとんかつで満足していて、障泥烏賊(あおりいか)や黒豚である必要は必ずしもありません。だからこそ、芝海老が“本物”である必要がなく、“芝海老騒ぎ”のような騒動になって気づいて注意深くなる消費者が多いわけです。 しかし、おいしさの微差は食の楽しさ、すなわち、レジャー性やエンターテイメント性の主要な部分であり、単価アップに導くしかけとして機能するのです。この微差を認識させるしかけはより高くてよい商品を売り抜くしかけは単価アップを長期的に狙う価格戦略を落とし込む上ではとても大切なのです。より高い価格に誘導する価格設定法とは? 例えば、パソコンのような高額商品を買う場合、いくつかのアイテム比較をして高いか安いか、あるいは高い価格であるが価値があるということを判断します。 ところが、おいしさという概念が個々人の主観や経験に依存するためか、飲食店におけるメニュー選びに際しては、食べ比べてから価値と価格のバランスを考えて注文すると言うよりは、提供された料理を食べた後に、自身の持っているおいしさの価値観や過去の体験と比較しておいしいかおいしくなかったかを評価する傾向があります。そして、この評価は記憶して残り、その店のイメージを確定しますから厄介です。この評価された記憶の積み重ねによりその人の食文化を形成して、無意識気に入ったメニューを選択する傾向が高くなります。つまり、選ばれるメニューはその人にとって身近な限られた範囲にとどまります。このような行動パターンにより、おいしさや価値のストライクゾーンを自然に広げることはあまりなく、おのおのの選択肢というテーブルにのる価値の範囲は極めて狭い状態を保つ傾向になるのです。これが継続的に単価アップにつながらない原因と言えますが、単価アップをするにはこの価値の範囲を無意識に広げるそれなりのしかけが必要なのです。実は、パソコンの購買時にあるような“対比”をうまく使うことがその解決法となります。なんとか単価の高い付加価値のあるメニューに誘導しようと、感情に訴えかけて無理やり衝動購買を促そうとしている店を散見します。実は私も十年以上前はそういうやりかたをおすすめしておりましたし、2002年にリリースした著書『飲食店儲かるメニューのつくり方』ではそうすべきだと書いてあります。しかし、繁盛店と関わることが多くなり、そのような店を見ていると、無理やり高い商品に誘導しようという姿勢がないことに気づきました。さらには、お客様は繁盛していない店にはない光景――自然に高額商品――例えばよりよいワイン、よりよい材料――を自然に注文しているケースを目の当たりにしました。そうして「なぜ高額商品を自然に注文するのか」がとても不思議に感じ、その答えを求めて何度となく同じ店での食事の回数を重ねました。 そして、気づいたのが“同時対比”というプロセスを活用した顧客教育だったのです。このことに気づかせてくれたのが大阪の繁盛店『ポルチーニ』のオーナーで、かつてはリッツカールトン大阪の『ラベ』に在籍しておりました中谷信裕さんで、す。中谷さんの店『タヴェルナ・ポルチーニ』で食事しているときに、「この料理にはどんな白(ワイン)があいますか?」と尋ねると二種類のイタリアワインとグラスをもってきて少しずつグラスに入れて「どうぞお試しを!」と何気なくサービスされました。 多くの店では、トークで「鉄板の組み合わせですが、牡蛎にはシャブリがあいます」「じゃあ、それで」というプロセスになりシャブリだけを飲むことになります。したがって、シャブリが本当に合っているという微差を認識することはありません。しかし、飲み比べて店合うワインをチョイスするというプロセスを加えれば、仮に一杯あたりの単価が高くても、合うのがこちらだと分かった以上、値段を気にせず注文するようになります。『ポルチーニ』ではお客様に喜んでいただくことへの裁量権を各スタッフに与えております。しかし、飲んでみて対比して、料理にあうワインを選ぶという顧客教育のプロセスがあることを発見したのです。 実は、自然に高額商品を注文して店として単価アップをはかるには、その人がいいものを納得して、食習慣には落とし込むプロセスが必要です。無理に感情に訴えてエモーショナルなコピーで一瞬売り抜いても、そのような働きかけは一過性のもので終わり、自然に単価元の状況に戻るでしょう。最悪な場合、他の店にスイッチしまうことも事態があるかもしれません。そうなれば、一過性の価格誘導は、リピーターとして来店することに最大の旨みがある飲食店のメリットそのものを無くしてしまうリスクすらあります。多くの人は、おいしいよりよい商品を継続して販売することはなかなか容易ではないと感じているかもしれません。そのため「ちょっと高いと売れない」と結論付ける料理人もいるでしょう。ただ、これは高い価格づけをしたより上位のアイテムに誘導する価格設定法を知らないからと言えます。 実はどんなワインが合うかは微差にすぎません。微差と言うのは同時対比という実体験を通じて顕在化するのです。この微差の見える化というプロセスは価格設定時に価値による価格差ができる場合には必要なプロセスであるのです。そこで、私はそれ以来、対比メニュー――よりよい商品を売るために微差を見える化して微差や価値の多様性を認識していただき、よりよい価値のある高い商品価格に誘導する価格差を納得していただく手法を取り入れました。 対比メニュ―にはつかみとしての対比メニューと種類を認識させる対比メニュー、微差を認識させる対比メニューがあります。例えば、つかみとしての対比メニューには私の門下生が多用する“刺身の階段”や“希少部位の階段”のような階段メニューです。インパクトがあり、宴会メニューなどのつかみとして機能して設定した宴会プランのコストパフォーマンスを高く感じさせます。種類を認識させる対比メニューは、三種類の同時対比メニューです。回転寿司屋にある三種類の烏賊を並べた“烏賊三兄弟”は典型的な手法であり、この対比メニューによって烏賊には種類があることを認識させて、烏賊は烏賊でも、烏賊の味の微差を見える化することにより烏賊の種類で好みの烏賊をオーダーするように仕向けることができる手法であり、顧客教育の入口となって単価アップの入口にすることができます。顧客教育に効果的なのが二種同時対比です。例えば『寿し常』では真鯛を“塩レモン”を一カン、普通に握った一カンの計二カンを同時に提供します。“塩レモン”がおいしいことがわかると、普段何気なく食べているものの範囲を広げます。『寿し常』では最初はトロや雲丹ばかり食べていたお客様がその他の魚種に注文の幅を広げていました。お客様の好みのお決まりの日本酒やワインを提供する前に、ワンランク上の面白みあるアイテムを同時対比すると微差に納得して、よりよい注文をするようになります。価格戦略として単価をアップを狙う場合、同時対比による微差の見える化で顧客教育することはとても重要な手法なのです。2014年8月号「日経レストラン」より

2022.08.24

-

立秋・処暑の連続講座 その6

立秋・処暑の連続講座 その6~過去の連載より 6 客単価の設定が悪いとだれも来ない 「先生、東京に来週行くんですが、おいしいお寿司屋さんありますか?」これは、地方の会員さんからよくいただく電話です。「ご予算はいくらですか?」と、この質問に私は決まって同じ質問をします。 テレビで紹介された店や気になる店などを選ぶとき誰しも「この店だったら、いくら(支払う)かな」と考えます。このことは日常生活での気軽なランチでも同じです。ただし、日常生活のランチは決まった店を選ぶことが多いためその都度、意識されることはないかもしれません。すっかり日常生活に溶け込んでしまっており、その店で支払う対価はインプット済みで、少なくとも思わぬ出費となる不安材料はありません。ただし、何気なく利用するまでの間には何度とない失敗の歴史があるのかもしれません。 私は、「食べログ」には利用した人の平均支払額が書かれているので、初めての店で食事の最中に「いくらかかるんだろう」というどきどき感や支払の不安がない点はとても便利な要素だと思います。「どれくらいかかる(支払う)のか」はお客様にはとても重要で利用するかしないかを決める大きな要素と言えるでしょう。飲食店が“客単価”という言葉を使いますが、裏を返せばお客様にとって「どれくらいかかるのか」を意味するために安易に決めるべきものではないのです。むしろ、客単価設定は戦略そのものであり、客単価をもとに個々の商品に値付けをすべきなのです。 客単価は大きくわけると日々のランチやひとりでの夕食のような日常的な利用と人をもてなす、おいしいものを食べに行くなどのようなレジャー的な利用で大きく変わります。ただし、人間そのものが違うのではなく、使い分けているだけです。 どの店でどれくらいお金を使うかはそれぞれの可処分所得やお小遣いの額と利用シーンに依存します。 新生銀行の「ライフスタイル・ラボ2013年サラリーマンのお小遣い調査」および「ライフスタイル・ラボ サラリーマンのお小遣い調査30年白書(2012年12月)」によれば、2013年のサラリーマンのお小遣いの平均は38,756円(前年との差▲1,299円)で、最大だった1990年の77,725円に比べて半分以下の水準で、金額ベースでも38,969円もの減少です。また、同調査によれば昼食代の平均(昼食代÷勤務日数)は2013年の実績で518円(前年比+8円)で、最高だった1992年746円に比べると約3割減少です。 サラリーマンの日々のランチの予算はワンコインになったと言えます。また、同調査によれば、昼食にかける時間が1983年では33分ありましたが、2012年には三分の二の19.6分に減少。2012年の調査では店を選ぶ基準の回答の1位が価格で74.2%、2位が近さで50.6%、3位が味で27.0%でした。そして、71.6%の人が現状の昼食に満足していると回答しています。このことから、利用頻度が高い日常的なランチを狙うならせいぜい700円くらいでないと厳しく、できれば500円はきったほうがいい。これがコンビニエンスストアや牛丼チェーンが確固たる地位を築いている理由と言えるでしょう。つまり、一見すると利用頻度が高そうで毎日来ていただいて胃袋のシェアを拡大できそうなランチでありますが、競争が激しい昨今、残念ながら多くの店にとってはそんなに容易な環境ではありません。仮に都内で1,000円弱くらいの客単価であったとしてもお客様がわざわざやってくるなんらかの要素が必要なのです。私が長年「飲食店はランチをやめなさい」と言ってきたのはこんな事情が背景にあるのです。 おのおのが予算を持っている予算の範囲 それぞれがおのおの食習慣を持ち、それぞれに懐具合に事情があります。このような背景を元にランチの利用動機ごとに予算を区切ると表のようになります。 そして、それぞれがランチの予算ゾーンを持っています。もちろん、ランチは習慣化されていますので、意識しているわけでありませんが、だいたい同じ価格ゾーンの店を利用しているはずです。日常使いの店選定時にこの習慣はとても大きく、ほとんどの人は無意識の予算によって行動範囲が決まります。そのため、冒険したとしても、せいぜいひとつ上くらいのゾーンになってしまいます。ランチにおいては350円~500円は多くの人が考える予算であり、利用頻度が高くなり、マーケットのボリュームが極めて大きくなります。しかし、その価格でお客様に提供するには仕組みをつくり、生産性を上げなくてならないために難しく、多くの店はしかたなく500円~700円、自分の料理の差をわかってもらえるという願望をこめて700円~1000円に設定するでしょう。しかし、サラリーマンのお小遣いの総額に限りがあるためにそう簡単にはいきません。また、1947年~1949年生まれの団塊世代が65歳を迎えて700円~1000円で食事する人のマーケットは年々縮小しています。そのため、ビジネス街におけるこの価格帯のランチの競争は急速に激化しています。経営は厳しくなるのです。 その解決策は三つあります。昼は350円~500円の弁当に専心して、日常食に対応すること、ランチの営業をやめ夜の営業に専念すること、そして、1000円~1400円ないし、1400円~1800円で勝負できるランチにすること。 昼の営業が夜のお試しの役割を果たさねば、夜にはつながりません。“食べログ”のような口コミサイトが普及した今、ランチのための食材を仕入れてやるやりかたはその特殊な営業が口コミとして書き込まれるためにプラスに働きません。そろそろ価格戦略を大幅に見直し、どうしたらお客様に来ていただけるかを真剣に考える時がきたのかもしれません。※参考「ライフスタイル・ラボ2013年サラリーマンのお小遣い調査」「ライフスタイル・ラボ サラリーマンのお小遣い調査30年白書(2012年12月)」いずれも新生銀行2014年7月号「日経レストラン」より

2022.08.24

-

ジェームズオオクボ植物記 大きな蟻さん登場

ジェームズオオクボ植物記 大きな蟻さん登場 ペットボトルと段ボールの一次収納所に大きな大きな蟻さんが登場しました。処暑になり、冬支度開始ですね。

2022.08.23

-

立秋・処暑の連続講座 その5

立秋・処暑の連続講座 その5~過去の連載より 5 高価格に誘導できないのは“おいしさの落としどころ”がないからだ 価格のイメージができている料理については、お客はそれで満足しているケースが多い。高い値付けに誘導するには、“おいしさ”を見える化して分かりやすく伝え、お客が納得できる“落としどころ”を探し出す必要がある。 「あんなにネタを大きく切りつけたら、おいしくないと思うんでが……」。週末には行列ができる北陸の立ち食い寿司店にご一緒した鮨店の店主がこう言いました。10年くらい前の話です。たわいのない嘆きに聞こえなくもないこの疑問ですが、実は価格決定プロセスにおいての重要な要素が潜んでいます。 今回は、“おいしさの落としどころのある売価”というお話を通じて、値付けを考えていきます。聞き慣れない表現かもしれませんが、これは私が飲食店を指導する際によく使う言い回しです。 さて、私が経営コンサルタントとして独立した15年ほど前、都心のおにぎり店から依頼がありました。そのおにぎり店の価格設定は1個250円。米や具材など質にはこだわっているのですが、大きさは普通のおにぎりよりも小ぶりで、なかなか売れませんでした。結論を先に言うと、おにぎりには1個100円~120円、高くてもせいぜい100円台後半という価格イメージが消費者に強くあるためです。 当時の私は「売り方を変えれば、どんなものでも売れる」と思っていました。しかし、このおにぎり店の採算性調査を通じて、おにぎりには消費者が抱いている価格イメージがあり、それを翻す難しさを強く認識しました。 こうした価格イメージを、私は「暗黙の予算」と名付けています。 話を冒頭の立ち食い寿司店に戻しましょう。ここの客層は、回転寿司と重なっていました。その秘密が“おいしさの落としどころのある売価”なのです。 回転寿司には、「税別100円均一」という「暗黙の予算」があります。ある程度食べても、1000円くらいで済んでしまう。私も定点観測していて「100円均一は安いな」と驚くばかりです。 この立ち食い寿司店で多くの人が注文している「上にぎり」は税別3000円でした。「暗黙の予算」を大きく上回っています。にもかかわらず、お客でにぎわうのはなぜでしょう。 答えは、「暗黙の予算」で食べられる寿司とは違う、「見える化したおいしさ」を立ち食い寿司店が提供しているからです。 握りの中トロのネタが、大げさな表現をすれば、私の持っておりました折り畳み式携帯電話くらいありました。ヒラメはやたらぶ厚くて大きいものですから、固くて噛みきれないほどです。私のクライアントが「おいしくないのに……」と首をかしげた理由です。 しかし、この店に食べに来るのは、鮨店の職人ではありません。お客様は、許せる予算内で回転寿司には出てこない新鮮なネタやありえないほどのデカい高級食材が食べられるという、分かりやすいおいしさを求めているのです。 左ページに「価格誘導のために見える化した“おいしさ”」の要素をまとめました。“インパクトある見た目”はおいしさの要素の1つです。その分、価格が高くても、お客は納得して支払う。これが、私が言う“おいしさの落としどころのある売価”です。 チャートでは上に行くほど、おいしさをお客に伝えるのが難しくなり、売価の“落としどころ”を見つけにくくなります。 そこで“インパクトある見た目”のほか、“グルメ食材”“有名シェフ”“有名店”“マスコミの情報”を意識することをまずはお勧めします。この5つは、高い価格にお客を誘導する大切な要素です。 例えば、高級鮨店では、一見客に本マグロの大トロやアワビ、ウニを提供します。その理由は、白身や光物の繊細な味より、“グルメ食材”のほうがおいしいとお客に感じていただく“落としどころ”を作りやすいためです。2万~3万円という破格の支払い額を高いと感じにくくさせるテクニックと言えます。 ここから、おにぎり1個を500円、1000円で売るアイデアが生まれてきます。高級焼肉チェーン「叙々苑」が神戸牛を使った肉巻おにぎりを発売すれば、500円でも1000円でも買うお客は現れるでしょう。おにぎりという日常食でも、叙々苑と神戸牛というブランドを組み合わせれば、手の届く贅沢品として機能させることができるのです。 しかし、低価格を売りにする焼肉店が同じようなコンセプトで発売しても、消費者が抱く「暗黙の予算」と合いません。商売としては成立しないでしょう。料理人とお客で差がある“おいしさ”の経験値 生まれたときから味が分かる人間はいません。赤ちゃんのときは「オギャー」と泣いてお腹が空いたことを母親に知らせます。母乳を飲んで満腹中枢が刺激されると、安堵して眠りに入ります。この時点では、おいしさよりも生存という段階です。 成長していく過程で、さまざまなおいしさに触れます。まず、ジュースやお菓子の甘さにハマるでしょう。高校生になったら、「デカメニュー」のような大盛りで満腹感に酔いしれるでしょう。友達との外食も楽しむようになるでしょう。人との交流や旅行、習い事などを通じた食の体験を重ねるにつれ、おいしさのバリエーションを身につけていきます。 料理人は専門学校で学び、調理経験も豊富なので、お客よりもおいしさのバリエーション(既知)が広くなっています。このため、より専門性が高い既知の違いに敏感です。しかし、お客は必ずしもそうではありません。このギャップを埋めるために、おいしさの構造を理解し、お客においしさを分かりやすく見える化して提供し、“落としどころ”を作る必要があるというわけです。 私が唱える経営哲学に「最初から味が分かる人はいない。最大のサービスは、おいしさが分かるようにしてさしあげる」です。権威ある第三者が与えるお墨付きは、おいしさの認識には非常に重要なのです。2014年6月号「日経レストラン」より大久保一彦の本【中古】この「気づき」で売上げがガンガン上がった! (知的生きかた文庫) 大久保 一彦

2022.08.23

-

立秋・処暑の連続講座 その4

立秋・処暑の連続講座 その4~過去の連載より 4 意外と知らない価格のつけかた 「先生、円安の影響で食材が高騰しています。この際ですから、消費税率が上がるタイミングで価格を見直して値上げしちゃだめですか?」これは、税率アップ前にいただいた、電話相談の会員さんからいただいた相談です。実はこの相談は価格を決める上でとても重要なエッセンスが凝縮しています。儲かる値付けの第二回目は価格のつけかたについて説明しましょう。 健全な経営を考えると、手元のキャッシュが増えて、増えた分のキャッシュを再投資してお客様に喜んでいただき、よりキャッシュが増えるようにしていくことがとても大切です。したがって、価格と言うのはキャッシュが増えるか増えないかで判断すべきです。 その一方で、高騰した材料に合わせて価格を変えることは、お客様にとって喜ぶ要素はなく、店としては価格変更を自分自身が損をしないつもりで行うのでしょうが、値上げの結果、お客様を失うことになったり、極端に利用回数を減らしてしまうことになってしまえば、結果としてはキャッシュ増にはつながらないばかりか、キャッシュを減らすことになります。値上げというのは、最低限、お客様の数を維持できないと意味がないものになってしまうのです。値上げはかえってキャッシュを減らすことになります。価格の変更はキャッシュを増やすか増やさないかで決定されるべきなのです。価格のつけかた 「キャッシュを増やす価格決定法とは何ぞや」という話しする前に、価格決定法にはどのような方法があるのかを見ていきましょう。 価格の決め方は大きく分けると、かかったコストをベースに価格を決定する原価ベースの価格決定法、お客様がこの価格なら買うという価格ありきで決める需要志向の価格決定法、競争入札で価格を決定する入札による価格決定法があります。まず、コストベースで決定される価格決定法をみていきましょう。コストベースで決定されます価格決定法は大きく分けると、かかったコストに欲しい取り分をプラスする方法(コストプラス法)とかかったコストに一定比率をかけたり、コスト比率がある一定になるように計算したりして売価を決定するマークアップ法があります。まず、コストプラス法をみていきましょう。五反田に『原価バー』という面白い店があります。来店すると入口で一人1500円を支払います。店内に入ると、ドリンクやフードは原価で提供されており、キャッシュ・オン・デリバリーでその都度支払うシステムをとっている店です。このようにかかるコストは実費をいただき、ひとりあたりただきたい額をプラスして売価が設定される方法をコストプラス法と言います。飲食店では『原価バー』のようにコストプラス法で売価決定をする飲食店は珍しいと言えるでしょう。建設業やわれわれコンサルタントはコストプラス法で価格決定しているケースが多いです。 一方、原価率30%にしたい飲食店でしたら、新メニュー開発時に新メニュー、一人前分のかかった食材コストに4をかけます。そうすると25~30%くらいでだいたい管理できます。これがマークアップ法です。しかし、原価率が25%ちょっとに設定されていたとしても、お客様が減ってしまって売上をあげられなければ、“とらぬ狸の皮算用”で終わり、設定そのものが意味を為しません。お客様にとっての魅力は、売り手が負担しているコストと比例関係にはあるわけではありません。むしろ、原価率とは関係がない場合が多いと言えるでしょう。お客様にとって、原価率よりはむしろ、提供されている商品に対して、どれだけ価値があるかが大切で、その感じた価値で価格は決まると言えるでしょう。さらには、前回もお話ししましたよう競争が激しくなればなるほど価格競争が激しくなり、見込み客が他の売り手と大きな違いを見出さなければ価格は低くせざるを得なくなります。しかし、他に比べるものが無くて、その商品をあなたから買うしかなければ妥協できる予算の範囲で仕方なくも購入するでしょう。つまり、高い価格でもお金を出すわけです。一般的に市場がアーリーステージから急成長に移行することまでは売り手に価格決定があります。そのために、売り手サイドの利益計算が楽な方法―コスト志向で売価が決定されます。しかし、市場が成熟してしまうと、価格の主導権は買い手に移ります。すると、大きな違いを作り出せない売り手がコストを主体で価格付けをし続けると思わぬ苦戦を強いられるようになるのです。市場が成熟したら、お客様がいくらなら価値を感じるかに敏感になれ! 売り手市場の環境下においては、志向価格決定法は効率の良し悪しの判断が容易で、キャッシュ増をもたらし、安定経営を支えてくれます。しかし、それは圧倒的な価格競争力を持つ強力なライバルが現れるまでの話と言えるでしょう。価格競争力を見出した強力なライバルは高利益体質の安定経営の基盤を揺るがしてくるのです。このような価格競争力の発想の原点はコストベースの価格決定ではなく、「いくらなら売れるか」という需要志向の価格決定にあります。需要志向の価格決定プロセスは、マーケットの急成長後、次々に参入者が現れる場面――すなわち、その価値が広く認知されて大衆化するかしないかのタイミングで特に功を奏します。例えば、外食産業では、石油ショック以来、レジャーとして成長を続けた第一次外食産業ブームのころ、1986年の男女雇用機会均等法の制定により女性の社会進出が進み食の外部化が急増し始めたタイミングで、需要志向の低価格チェーンが拡大しました。 もちろん、価格を潜在的なボリュームある需要に合わせることは容易ではありません。換言すれば、商品のあるべき姿やレシピという既成概念を再定義して、需要がある価格に合わせて――「いくら(この価格)なら多くのお客様が買う」という着眼点で買うか買わないかに直接関係ない部分を削るなり代替えを探し出す必要があります。例えば、私の経験では、不必要な量をちょうどいい量に変更したり、社員比率を下げたり、外国産の食材をしました。ります。あくまでも“売れる売価”ありきで商品設計をするのです。一人勝ちにさえなれば、マーケットを総取りでき、コスト構造が多少悪くても、キャッシュを増やすことができるのです。あくまでも、一人勝ちができればの話ですが・・2014年5月号「日経レストラン」より大久保一彦の本【中古】 小さな飲食店が成功するための30の教え / 大久保 一彦 / 日経BP [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】

2022.08.23

-

過去の勉強録から処暑の魚を振り返ります。@第三春美鮨 ~2018年9月27日訪問

過去の勉強録から処暑の魚を振り返ります。@第三春美鮨 ~2018年9月27日訪問 曆は処暑になりました。今日9月27日は雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)の最終日とあって秋めいています。明日から台風が直撃するようですが、晩秋にむかっているということでしょう。お魚も秋らしくなっています。今日は来週火曜日に塾生と塾生拡大向けて開催します『鮨アカデミー』の打ち合せと、実食しながら内容を校長と詰めようと思います。 先付は、もずくから。新烏賊のわた焼の肝焼が続きます。お造りは、利尻の鮃と大間のシビマグロと真鯖とクロアワビの盛り込みです。鮃 1.9kg 浜〆 釣 北海道利尻シビマグロ 159.4kg 腹中 赤身 熟成5日目 延縄漁 青森県大間シビマグロ 159.4kg 腹中 中トロ 熟成5日目 延縄漁 青森県大間真鯖 800g 釣 千葉県富津クロアワビ 400g 潜水漁 茨城県常磐 鮑は“海の晶”でシビマグロはまだまだですね。真鯖の脂のりが凄いです。シマアジのがんばら焼き天然シマアジ 1.6g 腹 浜〆 定置網漁 千葉県鴨川脂はそんなでもないですが、シマアジらしい香りがしっかいあります。なかなか上質です。鰹 4.8kg 巻き網漁 宮城県気仙沼もちろん、備長炭焼きに山葵漬けとぽん酢で。差し湯したぽん酢うろ焼きリゾット風塩辛乳酸菌が生きてますという感じ・・穴子白焼き穴子 160g 活〆 筒漁 韓国忠武握りは鮃から・・鮃 1.9kg 浜〆 釣 北海道利尻真鰺 80g 瀬付き 釣 兵庫県沼島うむ・・脂がのっていません。これを鮮度が良いと思うかもしれません。そんな身の締まり感。新烏賊 135g 底曳き網漁 鹿児島県出水夫婦船の船上で神経抜きをして空輸しています。そのコリっと感です。新烏賊はこの2カンつけられる烏賊でないとこの食感はありません。やたら小さい柔らかい烏賊を使う人もいますが、値段はあちらのが抜群に高いですけどね。シビマグロ 159.4kg 腹中 中トロ 熟成5日目 延縄漁 青森県大間シビマグロ 159.4kg 腹中 中トロの際の赤身 熟成5日目 延縄漁 青森県大間香りはあまりないが爽やかな酸味はあります。小鰭 30g 投網漁 佐賀大浦天然シマアジ 1.6g 浜〆 定置網漁 千葉県鴨川今度は背の部分です。〆鯖と炙り〆鯖の二種同時対比真鯖 800g 釣 千葉県富津脂がのっているので、軽く炙ったらさらにおいしいです。エゾバフンウニ 養殖 三年生 北海道浜中山葵 マヅマ種 二年半生 静岡県御殿場市 田代耕一海苔 アサクノリ種 有明海 島内啓次煮蛤ヤマトハマグリ 110g 桁曳き網漁 三重県桑名煮穴子穴子 160g 活〆 筒漁 韓国忠武天然車海老 50g 底曳き網漁 大分県姫島新烏賊下足焼き梅干しの椀北寄貝 大 桁曳き網漁 北海道長万部玉子焼き第三春美鮨東京都港区新橋1-17-7※長山一夫翁の引退・廃業につき閉店しました。長山一夫翁のホームページ: https://www.daisan-harumi.tokyo/

2022.08.23

-

ありがとうございます!『食べログ』レビュアのジェームズオオクボのフォロアが3,800人を突破しました!

ありがとうございます!『食べログ』レビュアのジェームズオオクボのフォロアが3,800人を突破しました! 『食べログ』レビュアのジェームズオオクボのフォロアが3,800人を突破しました!凄いですね。ありがとうございます!Googleのビュー数も凄いです。

2022.08.22

-

立秋・処暑の連続講座 その3

立秋・処暑の連続講座 その3~会報『四方よし』2016年2月号より3 あなたが値引き走るのは価格戦略を知らないからだ 「大変です。となりの寿司屋が500円ランチを始めました」ある日、私と面談している社長さんの携帯電話からそんな声が確かに聞こえました。 今回から、飲食店の経営にとても大切な価格についてお話ししていきます。早速ですが、あなたの店の未来にとってとても重要な価格についてしっかり勉強していきましょう。なぜ価格戦略を知っておく必要があるのか 価格は飲食店においては大きな戦略――すなわち、店として存続するための道筋を決める要素です。上記のような飲食店の500円ランチは戦略が無くやぶれかぶれでの場合が多く、多くの場合は長続きしない無理のある値引きです。したがって、それとは距離を置き、じっくりと長期戦で臨めばいいです。 しかし、それが戦略的な企業がしかける値引きだったら――それはとても脅威であり、それなりの作戦を練って臨まないといけません。1947年~49年に生まれたいわゆる“団塊世代”806万人が2014年で満65歳。2012年~2014年の三年間で、生産年齢人口から離脱しており、外食産業のような内需型ビジネスは、人口減少分、胃袋の数が大幅に減少する分、食事の需要が激減しますから大きなダメージがあるでしょう。そうなると、生産性を上げるしかありません。生産性をあげるために今回から連載する価格はとても重要です。そして、価格について理解した上で、明確な価格戦略をもって日々の営業に落とし込む必要があります。そうでなければ、脅威にならないのに脅威を感じたり、侮ってはいけないのに侮り、マーケットを奪われたりします。しっかり価格についての知識をもちこの見極めをしないといけないわけです。価格のつけかた さて、講義に入る前に、皆さんに質問をしましょう。 あなたは誰よりも高い価格の料理や商品を提供することができますか?※他の業界のかたはご自身が扱っていらっしゃる商品、例えば日本酒やワインなどに差し替えて考えてみてください。この質問を私の会員に入会したばかりの飲食店経営者たちすると必ず同じ質問が返ってきます。「先生、私はそもそも料理技術がないのでそんなに高い商品は売れません」 しかし、私のところで長らく勉強している弟子のタルイタケシくんなら、その弟子にこう答えるでしょう。「高く売るためにすばらしい調理技術はあったらそれはそれでいいですが、それは絶対必要じゃありません。価格を決定する要素に食材や空間などいろいろな要素がありますし、そもそも競合状況で価格に対する主導権が変わってしまいます」 多くの人は、価格を自分自身で主体的に決めているように思っているでしょう。しかし、実際はそのような場合は少なく、ニーズの状況や競合などが複雑に絡み合い決定されています。ニーズがあるものには二つの特徴があります。競合他社が必ずいることと常識的な価格があることです。したがって価格は、自分自身で勝手に決めることなどほとんどなく、競合との折り合いをつけながら価格が決められます。その場合、マーケティング調査に基づいて戦略的に価格を決める攻めの経営の場合と、想定原価率をもとに価格を決める場合があります。前者はマーケットの総取りを狙う場合で、後者は外食産業にありがちな路線と言えます。多くの店の価格は、原価率で考えることが多いでしょう。そのため、なんらかの形で食材の高騰がおこれば、市場環境と関係なく値上げしたいという願望がおこります。しかし、市場の求める価格は食材の値上がりとは関係ありません。むしろ、値下げを期待するかもしれません。 もちろん、価格戦略を理解していれば、自分が主体となって高い価格をつけることもできます。そのために、まず、競合がないこと、あるいは、他とは違う明確な違いがあることのどちらかの条件を見出します。前者は潜在的なニーズを見つけ出し、競合がない市場ステージにある場合もあるでしょう。このようなステージでは需要に対して供給があまりにも少ないために自由に価格がつけられるのです。 また、他との違いがあればその点を考慮して意識的に高い価格をつけることもあるでしょう。 基本的に言えることは見込み客にとって原価は関係がないことです。そひて、火急的なニーズを見出せば、ニーズを満たすことが優先され、価格は予算の範囲であればよくなり、高い価格をつけることができます。高い価格とは 価格とは自分の提供する価値を数値で表したものと言えます。 外食産業に関わる人の多くが安さに走るのは、食べ物自体がわかりやすく、多くの場合、商品自体に価格イメージがあるからでしょう。例えばおにぎりというと100円~150円前後のイメージがあります。生姜焼き定食なら700円~1000円くらいのイメージがあるでしょう。その時におにぎりを80円で提供したり、生姜焼き定食を500円で提供したりすることは売り手からすると、提案する価値がわかりやすいからです。 逆に高い価格をつけると売り方の工夫が必要になります。まず、高価格でありながら、ある一定のニーズがある範囲の価格を見極めること、比べるものがない状況をつくることなどの条件が必要です。 高い価格をつけるには、比べるものがないということが大切ということで、あまり同業者を気にしないことが大切です。それよりは、高級店に足を運び、その店のお客様が喜んでいることを見極め、現在の自分の経営にオマージュすることです。オマージュとは敬意をもって自分の店に生かすと言っていいでしょう。よそと比べる習慣がある人は自ら競合をつくる場合が多いです。比べようものないものから自分らしさをつくるというのが大切です。日頃から食べ歩き、横並び発想を捨て、独自路線を進むことが高い価格づけをする入口となるのです。 次回から、高い価格をつけるために必要な価格の知識を一年にわたりお伝えしたいと考えます。ご期待ください。大久保一彦の本【中古】 この「気づき」で売上げがガンガン上がった! 知的生きかた文庫/大久保一彦【著】 【中古】afb

2022.08.22

-

立秋・処暑の連続講座 その2

立秋・処暑の連続講座 その2~会報『四方よし』2016年2月号より2 商圏ニーズ対応型の値付けは年間使用額に着目する 一方、商圏ニーズ対応型は、狙うべきターゲット層をきめ細かく具体化し、その需要が起きる場面を想定して、見込み客の予算を基に値付けを決めて行きます。ポイントは、見込み客の単価設定と利用回数を乗じた数字を最大化できる“個顧客”の年間売上を見出すこと、すなわち、年間使用額(年間顧客価値)という見方が重要です。つまり、ニーズ対応型のビジネスにおいては短期的な売上の増減に一喜一憂することはあまり意味がありません。 例えば、前回お話しをしました消費税率引き上げでガラッと変わった後の牛丼市場を例にみていきましょう。2014年4月に消費税率が8%となって、『吉野家』は牛丼(並)をまず300円に値上げし、同年12月には380円に値上げしました。『すき家』は増税後牛丼(並)を一旦270円に値下げした後、2014年8月には291円、15年4月に350円へ値上げをしました。一方、『松屋』は280円の牛めし(並、味噌汁付き)を2014年4月にを290円に改定と増税分の転嫁にとどめました。しかし、同年7月に、関東一都六県では「プレミアムめし」に切り替え、380円としています。施策の違いがもたらした結果は、牛丼チェーン大手3社の15年11月の業績に顕著に出ました。『吉野家』が前年比マイナス7.3%、『すき家』が前年比マイナス0.6%である一方『松屋』は前年比プラス3%で推移しています。 私は、牛丼は、税込300円を超えると気軽さが減り利用動機が大きく変わるという商品特性があると考えています。ちなみに、『ほっかほっか亭』ののり弁の価格は税込340円で『ほっと もっと』ののり弁は税込350円で牛丼(並)380円はこれらの売価を上回った値付けであることも大きいといえるでしょう。そのため、一都六県以外が牛丼(並)290円である『松屋』がその需要を吸い上げ、顧客価値を一社で吸い上げているという仮説が成り立ちます。牛丼のような日々のランチ需要に応えるビジネスモデルなら、利用頻度が高く日常性が高いニーズを想定します。その上で、弁当・店内での利用回数を最大化する単価設定と年間利用回数を考えないといけないのです。 宴会利用客も年一回の記念日需要なのか、よくある接待なのか、忘年会・歓送迎会のような期末利用であるのかで予算が大きくことなるので、そのニーズに合う値付けをすることが大切です。また、これらの値付けは、テーブルの稼働率も加味して瞬間最大売上を望むことができる値付けにすることが大切です。単価が低くてもテーブル稼働が高ければ、一日の産み出す価値が最大化できるからです。 値付けは店のコンセプトをよく斟酌してビジネスモデルにあう値付けをしなければならないのです。このことは、私の「儲かる値付け」を学ぶ前に押さえておいていただきたい原則です。 では、コラムを振り返ってみましょう。まずは、第一回目のコラム「あなたが値引きに走るのは価格戦略を知らないからだ」からスタートしていきましょう。第一回目は価格決定権の話で、値付けは市場環境で変わるという話です。供給が需要を上回るまでは、売り手に価格決定権がありますが、徐々に競合他社の出現して、店が選べるようになり過当競争が始まると価格の主導権は消費者に移ります。その需要と供給の原則からスタートしています。 そして、三回目では、高い価格を認識していただくために大切な、おいしさの落としどころの話があります。わかりやすいおいしさは、消費者を「やすい、うまい」という視点から、高単価に誘導する一歩のなります。この一歩でお客様と信頼関係を築き、顧客教育を始めます。三種同時対比、二種同時対比を駆使します。そして、顧客教育を通してアップセルをして、高い商品へ誘導していきます。 顧客教育を始める前に“たしなむ(嗜む)”行為を誘発する、下限価格の品揃えについて六回目に触れています。最初は有名で安いラインナップからスタートして、同時対比でプレミアムに誘導することが大切でしたね。大久保一彦の本非常識に稼いでいる飲食店だけがやっている儲けのルール [ 大久保一彦 ]

2022.08.22

-

『三和ストア』の食品売場の弁当を研究

『三和ストア』の食品売場の弁当を研究 あまり大きくかわりませんが、今日は『三和ストア』の食品売場の弁当を研究します。どんどん肉推しの売場になってきています。とんかつ弁当税別498円。オタフクのソースがついてバリューはあります。もう少しきれいに並べると良いですね。ねぎ香る油淋鶏弁当税別398円今日はねぎ感あイマイチな気がします。それでも税別398円は安いですね。

2022.08.21

-

立秋・処暑の連続講座 その1

立秋・処暑の連続講座 その1~会報『四方よし』2016年2月号より1 値付けのポイント 外食産業をビジネスモデルの性質に基づき分類すると、商圏ニーズ対応型と理想追求型(未来像共有型)の二つのタイプに分類できます。値付けはこのことに対応して、商圏ニーズ対応型の値付けと理想追求型の値付けのふたつのパターンに大きく分類することができます。 商圏ニーズ対応型は、日常生活にある日々の食事需要(胃袋需要狙い)や忘年会などの需要にあわせるタイプでしたね。したがって、ニーズ(予算)ありきで組み立てるため、このニーズが値付けに大きな影響を与えます。値付けで決まってしまうことが多いです。 一方、未来像共有型は、消費活動を通じて理想像や文化価値、ライフスタイルなどの提案を通じて、店とお客様とサプライヤー(生産者や流通業者)の間で共有する価値観を広めていくタイプです。ものの普及がひと一段落した成熟社会における欲求の高次元化に基づいており、消費者が社会的な存在意義に価値を見出そうとする需要に応えるあり方です。このため、値付けは理想像を追求するという性質から、「いくらなら売れるか」という需要動向よりも、提供する価値に応じて決めるのがセオリーとなります。 しかし、例えば健康に良い食品やあるいは将来残していきたい食材だとしても、消費者が日々の生活に高めの値付けをした食材や料理を取り入れるのはかなり難しいです。良いもの(理想像)とわかっていても、多くの人は消費の段階では現実的になり、妥協して“後戻り”してしまうでしょう。それは、理想像を理解するための日々の学びが必要で、さらに習慣化するには時間がかかることを意味します。そのため、理想像追求型のビジネスモデルでも当初は商圏内のニーズに対応して基盤を固めて、お客様そのものの母数を広げなければなりません。母数が広がったら、共有した価値観を体現する料理やドリンクなどを理解してもらうような顧客教育を行い、理想像に近づけていくという手順を踏む必要があります。大久保一彦の本誰も言わなかった!飲食店成功の秘密 [ 大久保一彦 ]

2022.08.21

-

マルエツ柿生店の魚屋の寿司研究

マルエツ柿生店の魚屋の寿司研究 本日は、マルエツ食品売場にある魚屋の寿司を定点観測で試食・研究します。夕方20%挽きで864円。シール中トロ、かんぱち、真鯛、帆立、北海道いくら、と季節の変わり目でだいぶ鮮魚は限定的ですね。材料はよいと思います。魚屋のまぐろたたき398円。悪くはなく。

2022.08.20

-

ジェームズオオクボ植物記 つゆくさ

ジェームズオオクボ植物記 つゆくさ新百合ヶ丘のとある場所で、つゆくさの花がきれいです。写真で見るとそんなでもないですが、青い花がきれいです。これくらい群生していたら、お浸しにいいですね。

2022.08.20

-

ジェームズオオクボ植物&昆虫記 ミミズ顔を出す

ジェームズオオクボ植物&昆虫記 ミミズ顔を出す雨があがった朝、みみずが顔を出しました。細いけど長さのあるみみずです。見つかったので、また地中に戻るようです。

2022.08.20

-

ありがとうございます。10,800記事達成しました。

ありがとうございます。10,800記事達成しました。 備忘録として始めました当ブログも10,800記事の更新となりました。業務日誌的でもありますが、多くの方にご覧いただき、ありがとうございます。感謝合掌大久保一彦

2022.08.19

-

はま寿司 川崎下麻生店 @神奈川県川崎市麻生区

はま寿司 川崎下麻生店 @神奈川県川崎市麻生区 昼時や夜に店の前を通過するといつも駐車場が車でいっぱいので『はま寿司』の単価設定、アイテムなどの調査をかねて勉強してきました。横浜上麻生線には柿生方面へ向かうに『かつ庵』『すき家』がありそして新しくできた『はま寿司』とゼンショーの店舗が並びます。 店舗のオーダーは、タッチパネルのオーダーに連動した配膳レーンが上下2本ついていまして、かなりセルフ化されています。ただいま「本鮪祭り」のためにテーブルオーダーのタッチパネル横に、本鮪のアイテムと和牛の握りが訴求されています。夏休みなどで効果的な販売促進が「本鮪祭り」。王道の販促ですね。本鮪づくし地中海産赤身、中トロ、大トロ、三陸産天然本鮪たたきのセットで680円(税込748円)が目を引きひきます。三陸産天然本鮪は塩釜あたり、地中海はマルタですかね。まずは、鮪のメニューを注文します。『はま寿司』の特徴はタレ(醤油)ですね。『スシロー』を上回ります。昆布醤油、だし醤油、九州の甘い刺身醤油などいろいろあります。鮪自体は値段なりにおいしいのですが、タレでそのおいしさを好みに近づけている印象です。シャリは『スシロー』ほど旨すぎないですね。真鯛は昆布醤油で食べました。帆立アカイカ真鰺真鰺漁師漬け(日本近海産)100円(税込110円)漁師漬けはなかなか良い。Aとちぎ和牛290円(318円)A4以上のようです。写真は失念しましたが、値段は高めですが、食べてみるとレアな感じでわるくないです。ここらへんは『ゼンショー』の強みを出していると思います。人気ナンバーワンのカルビはいかにも『すき家』という印象。おろしをのせたツブ貝はなかなか良い食べ方です。〆鯖はかぴかぴですね。炙りの提供が多いからでしょうか。煮穴子はしっとり甘さが良く万人受けしそうです。大切りトロ穴子炙り150円(税込165円)『スシロー』よりも寿司好きの私でも注文したくなるアイテムが多かったと思います。今時の回転寿司らしく、麺類、サイドメニュー、肉寿司も充実していました。ただ、もう少し出せば、『鷹』に行けますね。やはり『鷹』はレベルが高いかもしれません。それと、有名店プロデュースのネタがないのも良い点かもしれません。会計は先日行った『スシロー』とは違いセルフレジではなく、対面レジです。全体的にとてもスムーズな運営だったと思います。はま寿司 川崎下麻生店〒215-0022 神奈川県川崎市麻生区下麻生3丁目23−19電話 0570-041-506

2022.08.19

-

ジェームズオオクボ植物記 白い百合の花

ジェームズオオクボ植物記 白い百合の花駐車場に百合が咲きました。今年は7月に入って植木屋さんが入ったので、百合の本数が少ないですが、ふたつ同時に咲いたようです。小田急線には百合ヶ丘、新百合ヶ丘と百合のつく駅があり、昔は山百合で満開になったのでしょう。

2022.08.19

-

セルフ化するカウンターサービス

セルフ化するカウンターサービス 大船にある『ベックス』で事務をしながら時間調整しています。こちらの店はセルフレジでオーダーを入れます。そして、番号で呼び出す仕組みです。カウンターのスタッフはスタンバイして出すだけ。これなら、人員不足の心配も減りますね。

2022.08.18

-

瞬 @静岡県静岡市葵区 ~『食べログ』で人気の鰻屋

瞬 @静岡県静岡市葵区 ~『食べログ』で人気の鰻屋 コンツェルンから『食べログ』で日本一の鰻屋の予約をとったから勉強しないかと誘いがありました。ちょうど西からの帰り道だったのでその誘いにのることにしました。静岡から知り合いと4人でタクシーに乗り、店に到着しました。コンツェルンが設定した待ち合わせ時間が早すぎたために、30分前に到着しました。昼、一回転目のスタート時間11時30分まで30分以上あります。炎天下ということで、お庭の日陰を探しますが、酷暑だと感じます。夏の花が咲き、見ていると蜘蛛が話しかけてきます。暑いよ。(笑) 昔、フランスにレンタカーで山奥の三ツ星レストランを旅しました。それが仕事の既知・経験として肥やしになっているのですが、どのレストランにも素敵な待合で過ごす時間があり、わくわくしたものです。 時間より少し遅れて店内へ。住宅を改装された空間はカウンターに存在感があり、おちついた空間です。「食べログ」には12席と書いてあります。こちらがメニューです。上5,300円、特上6,600円、肝焼き900円、えり巻き2,000円、白焼き4,400円、サラダ900円すべて税込。えり巻きはう巻きのようです。うざくがメニューにないですね。私はうざくが好きです。合わせ酢、焼き立ての蒲焼きのテクスチャ、胡瓜の包丁技術の瞬間がある料理だからです。中には京都のとある料理屋のように見事な蛇腹胡瓜で感動させらることもあります(会員の料理屋の大将談)。うざくがメニューになかったので本日はサラダを注文します。それと肝焼きと特上の鰻丼にします。まずはサラダ。かなと思いましたが、煮こごりとフルーツトマトをお宝を隠した意外性あるサラダでした。白焼きを焼き始めます。短い金串です。焼いているとふっくらしてきます。短い金串ですから、こなしはしません。包丁を入れる音がかりっとしてうまそうです。続いて肝焼き。店主の岡田さんの説明によるとお持ち帰りなどをやっているため、数が出るようです。えり巻き鰻丼。昔、勝浦に鮎で釣った鰻を口打ちしてくれて、自分自身で店においてあるサラマンダーで焼き揚げる店がありました。そこで初めて鰻を焼きました。結構、しっかり焼いたのですが、なまっぽさがあり、難しい魚だなと思ったものです。うなぎは浜名湖から養殖を。静岡の鰻というと「共水」を思い出しますが、そうではないようです。岡田大将は、三島の鰻店からスタートして、鰻屋さんでさばく仕事をしていたとのこと。(初めてなので詳細までは聞きませんでしたが)その課程で知り合った方が独立して取引をしているとのことです。となり、連れの料理人の大将が養殖もおいしくなりましたね、と岡田大将に声をかけます。店が大箱でないだけに、個人的にはカリッとしたテクスチャがもっとあるほうが好みではあります。鰻の味わいはよかったです。岡田大将は強面?ですが話をすると気さくで、奥様も感じ良く、空間が良いのでとても楽しく過ごせました。瞬〒420-0965 静岡県静岡市葵区有永22−260−1電話 054-294-7178

2022.08.17

-

Sentido @京都市御池 ~御池のスペシャリティコーヒー店

Sentido @京都市御池 ~御池のスペシャリティコーヒー店 京都で『じじばば木馬亭』でランチの後、別の会員さん訪問予定。待ち合わせ時間まで余裕がありますので、カフェに入って事務作業をしたいと思います。早速、店に入ります。GoogleMapで調べていたら『Sentido』というよさげなCafeがありました。食べログをみると「えこだねこ」さんの投稿もあったり。HPのオーナーの写真は芦屋の八木さんのような雰囲気。さて、何にしましょう。エクアドルをマキアートで注文しました。ドットでないけど。ほのかな酸が口の中に広がり、香りの余韻も良いです。販売しているお豆も魅力的なので、次回は購入したいと思います。Sentido〒604-8187 京都府京都市中京区笹屋町445 日宝烏丸ビル 1F電話 075-741-7439

2022.08.16

-

じじばば 木馬亭 @京都府京都市中京区 ~食べたことがない会心の坦々麺

じじばば 木馬亭 @京都府京都市中京区 ~食べたことがない会心の坦々麺 京都に来たので御池まで足を延ばして会員の中村さんの『じじばば 木馬亭』で人気のランチメニューを勉強しようと思います。 今日は気になっていた冷やし坦々麺を勉強したいと思います。まずはサラダから。胡麻がたっぷりふってあって、クリーミー『じじばば』の伝説のラー油が大変あいます。これは食べたことがない会心の坦々麺ですね。じじばば 木馬亭〒604-0842 京都府京都市中京区西押小路町106電話 075-746-3882

2022.08.16

-

イノダコーヒ 八条口支店 @京都駅

イノダコーヒ 八条口支店 @京都駅 少し前の訪問です。 朝、出発まで時間があるので、『イノダコーヒ 八条口支店』で事務やらメールやらをします。せっかくですので、フードコーヒーを研究します。ミックスサンドを注文。ミックスサンド。ボリュームがあります。ハムのアセゾネがかなりしっかりしています。コーヒーはストロングですね。良くも悪くも有名店。忘れられない味にするのでしょう。イノダコーヒ 八条口支店〒600-8214 京都府京都市下京区東塩小路高倉町8−3電話 075-574-7478

2022.08.16

-

ホテル京阪 京都駅南 @京都駅 ~八条口から一番アクセスが良い

ホテル京阪 京都駅南 @京都駅 ~八条口から一番アクセスが良い 少し前の訪問の投稿です。 本日のホテルは『ホテル京阪 京都駅南』です。いつもはすぐばのホテル京阪 京都グランデに宿泊しておりました。八条口改札を出たところのエレベーターを降りて、横断歩道を渡るあるので、便利です。(最近、新幹線利用が増えたので)荷物は無料ロッカーがあり、そこに預けます。チェックインも機械相手。これから増えそうなサービスです。お部屋は良くも悪くも京阪らしい感じです。デスクは使いやすいです。洗脳装置は壁掛けで使いやすいです。今回はレートが低く八条口から一番アクセスが良いのが最大の利点ですね。ホテル京阪 京都駅南〒601-8001 京都府京都市南区東九条室町55電話 075-692-0321

2022.08.16

-

牛力庵 @京都市 ~右京区の人気焼肉店

牛力庵 @京都市 ~右京区の人気焼肉店 京都に来たので会員の南さんの『牛力庵』へ本日はお任せコースにしました。キムチナムルチョレギサラダホルモン三種盛り辛いタレがうまい近江牛赤身三種ハラミ、カイノミがうまい。ハンバーグ?韓国風めはり寿司エゴマの葉っぱがうまいです。冷麺コロナ渦ですが、お客様が次々とやってきました。今日もおいしかったです。ご馳走様でした。牛力庵〒615-0904 京都府京都市右京区梅津堤上町14 和興ビル電話 075-864-0505

2022.08.16

-

ジェームズオオクボ植物記 サルスベリ満開

ジェームズオオクボ植物記 サルスベリ満開暦の上では立秋ですが、真夏日続く夏の暑い日、サルスベリが満開になりました。とてもかわいらしいお花です。

2022.08.16

-

立ち食い寿司 極 @名古屋市 ~名古屋の立ち食い寿司のパイオニア

立ち食い寿司 極 @名古屋市 ~名古屋の立ち食い寿司のパイオニア 『四方よし通信』でおっかけているように東京では確実に増えているのが立ち食い寿司です。名古屋でもここ一年その流れは変わりないようです。名古屋最終日の夜は、以前TOMITに紹介を受けた立ち食い寿司のパイオニア、『立ち食い寿司 極』を訪問してみようと思います。本日は対症不在で、感じのよい二番手の職人さんが握ってくれます。本日はまず握り盛り5,500円(税込)を注文します。まずは昆布〆の真鯛から。続いては真鰺です。軽く炙った金目鯛。なかなかおいしいです。春子見た目以上にしっとりしています。玉子焼き鰊(だったかな)インドマグロトロ濃厚。昆布〆の甘海老新烏賊平貝 炙り穴子味噌汁とろ鉄火手巻き以下、追加です。新子3枚付け800円(税別)車海老1,000円(税別)立食い寿司で車海老が食べられるのはうれしいです。先日、愛知県は湾内と湾外の車海老がとれるので、高級店で車海老が養殖とはありえないと某格付け店主は言っておりましたが、こちらはさて、・・・茹でたてです。白鱚400円(税別)イチミダイ450円(税別)食感よく、脂がのっていてうまさがあった。白海老500円(税別)塩イクラ450円(税別)長山さんが引退したので久々の塩いくら。個人的に好きなネタ干瓢巻き400円(税別)追加入れて、お酒500円×3合入れて税抜き10,500円。熱海の『鮨佐々木』に行ったばかりからか、立食いということを考えるとやや高めかなと思わなくもないが、単品の価格設定と予約制でやっていることと、名古屋の地代を斟酌すると妥当なのでしょう。燗酒がないのが惜しいが、良店であると思います。立ち食い寿司 極〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目22−8電話 052-551-1766

2022.08.15

-

ドトールコーヒーショップ 名駅広小路店 @名古屋市

ドトールコーヒーショップ 名駅広小路店 @名古屋市 少し次の打ち合わせまで時間があるのでドトールコーヒーでパソコンを広げます。せっかくなので、ドトールの桃のデザート試食します。今年は出せませんでしたが、青果売場の桃のデザート来年は商品化したいですね。桃の食感がもっとあったほうが好みですね。こちらのお店、パソコン広げていてもあわただしくなく良かったです。ドトールコーヒーショップ 名駅広小路店〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目17−28 ミノビルディング 1F電話 052-581-1898

2022.08.14

-

リッチモンドホテル 名古屋納屋橋 @名古屋市 ~少し駅までの距離はありますが、宿泊するホテルの選択肢に良いかもしれません

リッチモンドホテル 名古屋納屋橋 @名古屋市 ~少し駅までの距離はありますが、宿泊するホテルの選択肢に良いかもしれません お盆期間中の出張なので、お宿はレートを見て変えています。本日は納屋橋の『リッチモンドホテル 名古屋納屋橋』です。『イチビキ』を超えて、昨日宿泊したホテルを超えて、久屋大通方面へ。 ホテルは落ち着いたたたずまいです。フロントに荷物を預けに行くと、戻りの時間を聞かれて、夕方になる旨伝えると、お部屋に入れておきますとのこと。昔、秋田出張がままあったころ、『リッチモンドホテル』に宿泊しましたが、なかなか気持ちよい。お部屋もゆったりしていて、過ごしやすいです。テーブルは大きめで良いです。洗脳装置も邪魔になりません。バスルームも広めです。ボディソープも良いですね。最寄りの伏見駅や名古屋駅に少し駅までの距離はありますが、宿泊するホテルの選択肢に良いかもしれません。リッチモンドホテル 名古屋納屋橋〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目2−7 リッチモンドホテル名古屋納屋橋電話 052-212-1055

2022.08.14

-

フードコートショップ視察

フードコートショップ視察 フードコートの店作りのヒントに名古屋港駅に隣接する施設のフードコートを視察しました。鉄板スパゲティのショップかとおもいきや、ピッツァからジェラートまでいりろありますね。あんかけスパゲティまであります。幅広いニーズを取り込もうということなのでしょうが、ウリが見えないように思います。店自体は結構、賑わっていました。こちらは施設コンコースまでの軽食の単独店(路面店)です。ファサード造りが上手ですね。

2022.08.14

-

立秋の連続講座 店のロードマップを作ろう その17

立秋の連続講座 店のロードマップを作ろう その17~会報『四方よし通信』2016年2月号より2-2 顧客の階層と顧客の特徴、利用動機 顧客がどれくらいいて、どのよう来店をしているのかをつかむこともとても大切です。住宅地商圏の場合は、時間経過とともに徐々に顧客が増えます。①顧客の特徴をつかむアンケート 顧客比率Q1 当店のご来店は何度目ですか? 初めて・ 2回目・ 3回目・ 4回目・ 5回目・ 6~9回目・ 10回以上 このアンケートは新規客の比率をつかむとともに、顧客の利用状況をつかむことができます。もちろん、「初めて」に印をつけた人以外が顧客ですが、回答いただいた方の中での比率を計算すると顧客の利用段階に応じた比率がわかります。②顧客の特徴をつかむアンケート 前回利用=利用間隔Q6 当店を利用したことがあるお客様に伺います。前回のご来店はいつごろですか? ①数日以内 ②1週間以内 ③2週間以内 ④1カ月以内 ⑤数か月以内 ⑥半年以内 ⑦1年以内 ⑧記憶にない このアンケートによって、前回利用がわかります。それによって、利用間隔、つまり、利用頻度を知ることができます。③顧客の特徴をつかむ」アンケート お得意様カード例お名前 住所 都・道・府・県 市 区 (番地) (マンション名など) 号室電話 ( ) ― お好きなお料理、食材 アレルギー、苦手な食材・お料理 ご来店日 年 月 日 曜日 二度以上利用している人は店のことを気にっていただいている人です。そのため、お客様カードを使ってお客様情報を早い段階でつかみ、お客様との接触をはかることはとても大切です。大久保一彦の本誰も言わなかった!飲食店成功の秘密 [ 大久保一彦 ]

2022.08.13

-

くれたけインプレミアム 名古屋納屋橋

くれたけインプレミアム 名古屋納屋橋 本日のお宿は納屋橋の交差点そばの『くれたけインプレミアム 名古屋納屋橋』です。以前、京都五条にある系列のお宿に泊まりました。確か、この近くに名古屋コーチンの『三和』の店があったように記憶しております。名古屋駅から10分くらい歩きますが、新幹線口のホテルも駅を超えるには距離がありますから、以外と便が良いと言えるでしょう。ただ、タクシーを使うには微妙に近すぎる印象です。MKを呼びましたが、駅まで400円とかなり申し訳ない感じでした。ホテルの入口右横にはローソンがあります。ちなみに、上田伸也氏の「但馬玄」の焼肉店『じろうや介』まで歩いて10分です。お部屋をめいっぱいにとるためか通路幅が狭く、ゆったり感を感じないホテルです。今回はツインのお部屋でした。翌日泊まった『リッチモンド』に比べるとコージーではないかな。でも、大浴場(大という表現がよいかは別として)があり、微妙によかったです。BODY WASHですね。朝食は終い間際に行ったので「闘い」のような印象でした。無料なんでね。そうなるのでしょう。顧問先の『ONOグループ』がいろいろなところから引っ張りだこな理由が確認でき勉強になりました。くれたけインプレミアム 名古屋納屋橋〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目2−12電話 052-561-1211

2022.08.12

-

和牛焼肉じろうや 介 wagyu&sake 名古屋駅前本店 @名古屋駅 ~ビタミン調整をせず刺しを入れる名生産者上田伸也氏の「但馬玄」の焼肉店

和牛焼肉じろうや 介 wagyu&sake 名古屋駅前本店 @名古屋駅 ~ビタミン調整をせず刺しを入れる名生産者上田伸也氏の「但馬玄」の焼肉店 名古屋に来たので、会員の渡邊さんの『じろうや介』を売上貢献をかねてコース料理の試食・取材したいと思います。本日は、8,800円のコースを注文して追加しようと思います。まずはビールからスタートです。キムチとチョレギサラダが来て、タン二種です。今日は久々にタンの昆布〆からスタートです。夏の名物ですね。青唐辛子のタンカルビぴりっとします。今日のお酒は大阪堺から『紺野酒店』から低温セラーでねかせたワインが入るようになったので、ワインにしましょう。『紺野酒店』のセラーは9度の無振動遮光セラーです。パーカーポイントの高いワインは味わいが大きく変わります。2018 Chateau Pipeauお肉は上田伸也氏の「但馬玄」 です。まず、本日の「但馬玄」の塩です。ひうちとさんかくです。ワインと相性が良いです。ひうちは歯ごたえよく赤身の味わいがきます。軽快な脂でうまいです。続いては追加しました「上ハラミ」です。さすがにうまい。本日の「但馬玄」タレ味です。内ももとしんしんです。ナムル口直しのスープ。流れがとても良いですね。名物但馬玄のミルフィーユ焼き目の前で焼いてちょうどよい焼き加減に仕上げてくれます。薄切りの層のおいしさがあります。続いてはの「但馬玄」のホルモンまずは、つらみから続いて小腸、赤せんまい、レバなど最後のお料理は「但馬玄の焼きすき」です。やはり、目の前で焼いて仕上げてくれます。すだちそうめんココナッツのブランマンジェ量感もちょうどよく、コースの流れがよく、お値打ち感があります。ワインも強化されてさらに進化していますね。名古屋で検索してもかなり上位にあがってきましたね。そのためか、今日はカンターはデート需要で満席でした。店内もほぼ満席でした。和牛焼肉じろうや 介 wagyu&sake 名古屋駅前本店〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目5−15 イースト 3F コスモス電話 050-3490-4020

2022.08.12

-

立秋の連続講座 店のロードマップを作ろう その16

立秋の連続講座 店のロードマップを作ろう その16~会報『四方よし通信』2016年2月号より2 利用客の分析 最後に、店舗展開しようとする店を運営している場合、あるいは開業後の検証で重要なターゲット分析の仕方を説明しておきましょう。基本的にアンケートを活用します。2-1 新規客の比率と新規客の利用動機 新規客がどれくらい取り込めているかを開業後から分析することは大切です。住宅地商圏の場合は、時間経過とともに徐々に新規客の取り込みが少なくなります。①新規客の特徴をつかむアンケート 新規客比率Q1 当店のご来店は何度目ですか? 初めて・ 2回目・ 3回目・ 4回目・ 5回目・ 6~9回目・ 10回以上 このアンケートはターゲット検証の第一歩となるアンケートです。もちろん、「初めて」に印をつけた人が新規客ですが、回答いただいた方の中での比率を計算すると新規客の比率がわかります。②新規客の特徴をつかむアンケート 発見のきっかけQ2 当店をどのようにお知りになりましたか?店舗を見て ・チラシ ・ホームページ ・食べログ ・ぐるなび ・ホットペッパー知人の紹介 ・家族の紹介③新規客の特徴をつかむアンケート 発見のきっかけQ3 ご来店の目的を教えてください家族との食事 ・恋人との食事 ・会社の同僚との食事 ・会社の飲み会友人の飲み会 ・同窓会 ・歓迎会 ・送迎会 ④新規客の特徴をつかむアンケート 来店の決め手Q4 あなたが当店を利用するのに重要だと思うことにレを入れてください。(いくつでも) □350円以内で食べることができる □500円以内で食べることができる □ボリュームがある □そこそこうまい □ざるそばが十割そばである □商品の提供が速い □食べるのに時間がかからない □すぐ食べられる □あいさつが丁寧 □スタッフが元気よい □スタッフが笑顔である □ベテラン社員がいる □店が綺麗 □トイレが綺麗 □席が見えないQ5でチェックした項目のうち特に重要なものを3つお選びください □350円以内で食べることができる □500円以内で食べることができる □ボリュームがある □そこそこうまい □ざるそばが十割そばである □商品の提供が速い □食べるのに時間がかからない □すぐ食べられる □あいさつが丁寧 □スタッフが元気よい □スタッフが笑顔である □ベテラン社員がいる □店が綺麗 □トイレが綺麗 □席が見えない大久保一彦の本アンケートの作り方・活かし方 (PHPビジネス新書) 大久保 一彦9784569779140【中古】

2022.08.12

全126件 (126件中 1-50件目)

-

-

- 簡単レシピ

- ひれ肉のパイナップル風味焼き

- (2025-10-29 08:00:57)

-

-

-

- そば・蕎麦・ソバが好き

- そば太鼓亭 もりそば大盛り TP は…

- (2025-11-15 20:53:42)

-

-

-

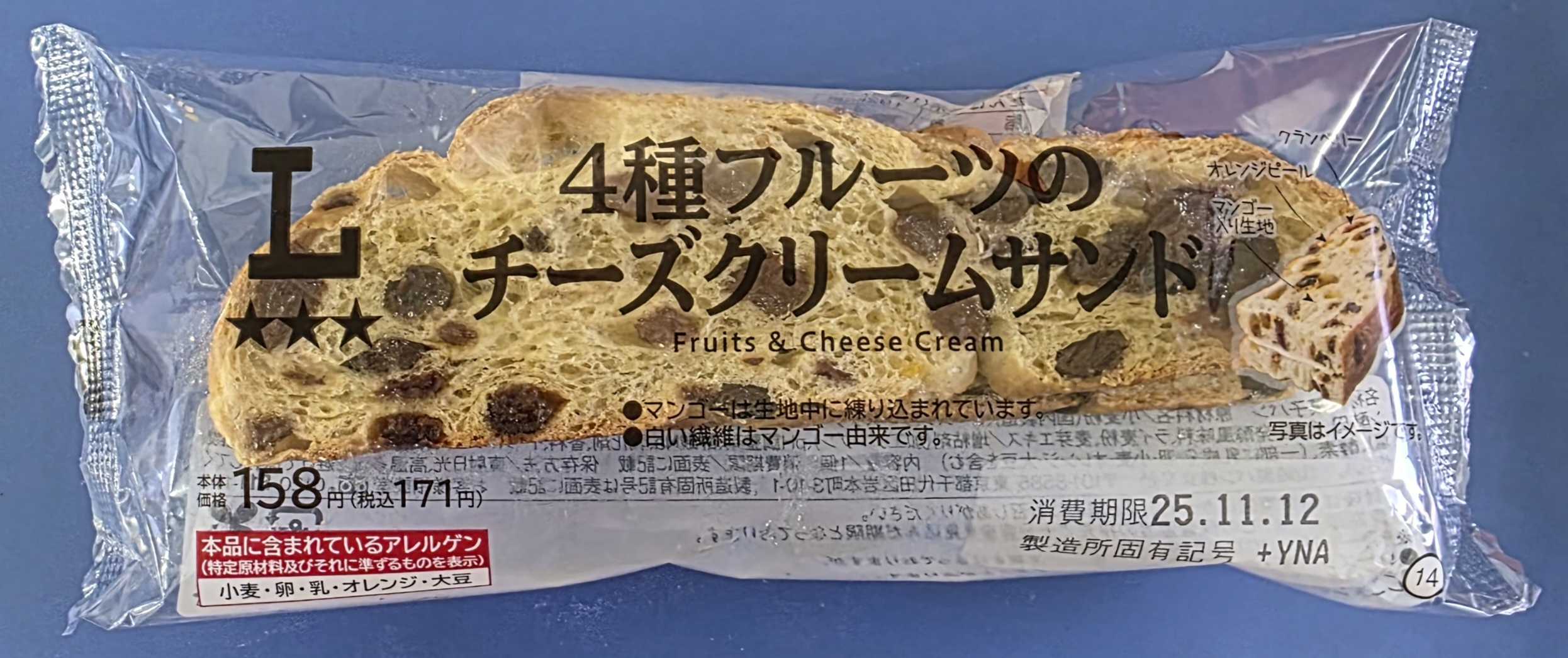

- パン!ぱん!パン!

- 4種フルーツのチーズクリームサンド…

- (2025-11-11 22:14:49)

-