2011年02月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

肝臓の働き その3 タンパク質の代謝

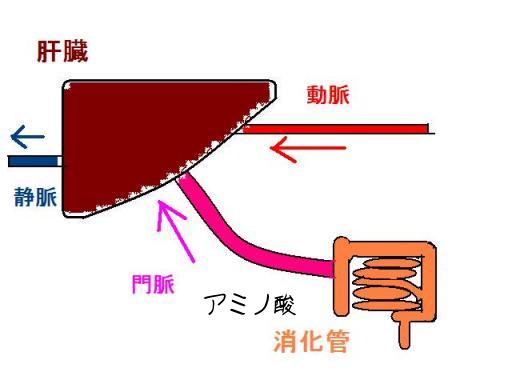

食べることによって体内に入ってきた 肉や魚や卵などは主に小腸で消化され、アミノ酸や小さなペプチドの状態で吸収され、門脈をとおって肝臓に送られます。 肝臓ではアミノ酸という素材を使って体に必要なタンパク質を合成し、全身に送り出しています。例えばアルブミンや血液凝固因子は肝臓で合成されます。 肝臓の働きが弱ってくると、アルブミンや血液凝固因子が合成できなくなりますが、これは大問題です。栄養状態が極めて悪くなります。しかも、栄養素を補っても(アミノ酸やタンパク質を補っても)、合成能が低下している場合は「単に材料が不足していた(必要量をとっていなかった)」場合と異なり、なかなか改善されません。肝臓病の栄養管理の難しさの二つ目がここにあります。

2011年02月13日

コメント(0)

-

肝臓の働き その2 糖質の代謝

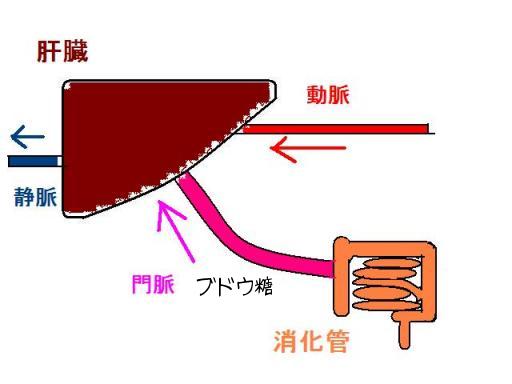

肝臓の働きは、口から入ったさまざまな物質を体にとって都合いいように加工することです。体の中に入ってきた栄養分(糖質、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなど)を、体に役立つ形に変える事を「代謝」といいます。代謝された栄養分は各臓器に送られたり、一部は肝臓に蓄えられたりします。この代謝の働きを「工場」に。蓄える働きを「倉庫」に例えられたりします。 口から入ってきたご飯やパンやうどんは主に小腸で消化され、ブドウ糖の状態で吸収され、門脈をとおって肝臓に送られます。ブドウ糖は肝臓でエネルギー源に変えられたり、各臓器に送られます。また、肝臓ではブドウ糖が不足したとき用にグリコーゲンに形を変えて貯蔵されます。 健康な人が絶食した場合、肝臓のグリコーゲンは約1日で使い果たされるそうです。別な言い方をすれば約1日は絶食しても肝臓の貯蔵分で対応可能だということです。しかし、肝臓病の最終段階=肝硬変になると、グリコーゲンの貯蔵ができなくなります。そのためブドウ糖の不足時にうまく対応できなくなります。肝臓病の栄養管理の難しさの一つ目がここにあります。

2011年02月11日

コメント(0)

-

肝臓の働き その1 総論

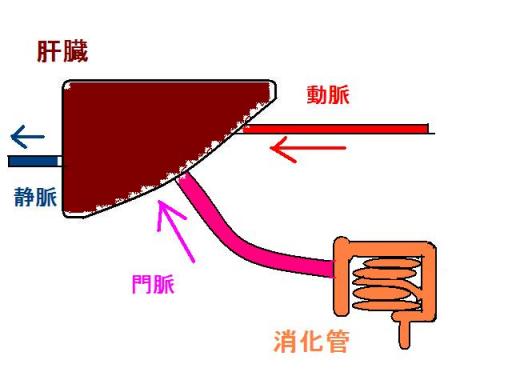

口からはさまざまな物質が体の中に入ってきます。それは食物(=栄養素)だったり、薬だったり、有毒物質だったり、細菌だったり、ウイルスだったりしますが、消化管を経由したそれらさまざまな物質は門脈をとおって肝臓に運ばれます。肝臓を構成する何種類かの細胞はそれらの物質を『体にとって都合いいように加工』して全身に送ります。さまざまな物質の『加工』が肝臓の働きです。

2011年02月11日

コメント(0)

-

肝臓の構造

肝臓を構成する細胞の約80%が『肝細胞』です。そのほかにもビタミン(脂溶性ビタミン)を貯蔵する細胞や免疫を担当する細胞などがあります。これらの細胞が約50万個集まって『肝小葉』と呼ばれる小さなグループを形成しています。肝小葉が約100万個積み重なって肝臓を構成しています。 1つの肝臓中の肝細胞の数は・・・・ 50万個×100万個×80%=4000億個

2011年02月11日

コメント(0)

-

肝臓の特徴 その2

肝臓には動脈と静脈の他に門脈と呼ばれる特殊な血管があります。心臓から拍出された血液の約25%が動脈を経由して肝臓に流れ込みます。(参考までに、腎臓は約20%の血液が流れ込んでいます。腎臓と肝臓の重量比を考えるといかに大量の血液が腎臓に流れ込んでいることか!!)肝臓には心臓から流れ込む血液(動脈血)以外に、消化管から流れ込む門脈というルートがあります。肝臓に流れ込む血液の70%は門脈から送られているそうです。門脈からは腸から吸収された栄養分が肝臓に運び込まれます。

2011年02月11日

コメント(2)

-

肝臓の特徴 その1

先日のでんの採血結果で、ALTが高値だったので、肝臓病と栄養管理について少しまとめてみたいと思います。私の通常業務のだいたい7割から8割は腎疾患の患者さんを対象としています。しかし1割以下ではありますが、肝臓病の患者さんの栄養管理にも携わっておりますので、つたない知識と経験ではありますが、新カテゴリを設定しました。本カテゴリは全て人間の場合です。ネコの肝臓病に関してはまったく無知です。 肝臓の特徴(1)体内最大の臓器。体重の約2%。体重60kgの場合1.2kg。参考までに腎臓は約120g。(2)知覚神経がない。→→→痛みを感じることができない。(3)比較的やわらかく赤褐色で、表面が滑らかな臓器である。(レバーを想像してみてください)

2011年02月11日

コメント(0)

-

でんの採血結果 2011年

先日ワクチン接種のときに、1年ぶりに採血をしました。去年の結果はこちらです。今年の結果(1) ALB 4.2g/dl アルブミンは正常範囲。栄養状態に問題なし、かな。(2) ALP 33U/l アルカリフォスファターゼも正常範囲。(3) ALT 141U/l アラニンアミノトランスフェラーゼはやや高値。(4) AMY 1044U/l アミラーゼは正常範囲。(5) TBil 0.2mg/dl 総ビリルビンは正常範囲。(6) BUN 36mg/dl 尿素窒素やや高値。(7) Ca++ 13.1mg/dl カルシウムイオンやや高値。(8) CREA 2.1mg/dl クレアチニンやや高値。(9) GL 163mg/dl グルコースやや高値。ただし朝食後あまり時間をおかなかったのでそのせいだと思う。(10) IP 2.9mg/dl なぜか?無機リンがやや低値。食事制限のおかげ?(11) K+ 3.2mmol/l カリウムイオン正常範囲。ここが異常だと個人的にはすごく気になる。たぶん夜も眠れないくらい。(12) TP 7.5g/dl 総タンパク 正常範囲。(1)のアルブミンの結果とも矛盾せず、栄養状態に問題なし、だと思う。(13) Na+ 155mmol/l ナトリウムイオン正常範囲。(14) WBC 40×100/μl 白血球 少なめ。(15) HGB 13.4g/dl ヘモグロビン正常。貧血ではない。(16) HCT 40.9% ヘマトクリット正常。貧血ではない。(17) PLT 7.3×10000/μl 血小板 少なめ。(18) 体重 4.93kg 全体的にすごく数値が悪いわけではないけれど、『ちょっとだけ悪い』が多い。(3)ALTは去年も正常範囲上限ちょい超えだったけど、今年はさらに数値が上がっている。未だ薬物治療を始めるほどではない、と先生にはいわれたけれど。 はぁ~~~~~~~~~~(ため息) 先生と相談し、今後はk/dのみの食事に切り替えることになりました。(今まではk/dとw/dの混合)k/dのみの食事に切り替えて、半年後を目安に再度採血する予定です。

2011年02月06日

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1