全298件 (298件中 1-50件目)

-

でんちゃん 天国へ 2か月後

でんちゃんを天国に見送ってから2か月たちました。1月中旬に口唇ヘルペスになりました。塗り薬と飲み薬を処方されました。改善しましたが、今でもうっすら出てきます。1月下旬に3年ぶり?に風邪をひきました。発熱はないのですが、のどが痛く、1週間以上長引きました。その後よくなったり、のどに違和感を感じたりしながら2月下旬に再度のどの痛みに襲われました。耳下腺も腫れています。発熱はないのですが、顔がむくんでいます。ずっと、調子が悪いです。たぶんこれは私の体のどこかに、でんちゃんの形に穴が開いてしまい、その穴から体力や免疫力が流れてしまっているのだと、そう思いました。穴はすぐにはふさがらないと思うので、ゆっくり体を休めていこうと思います。にほんブログ村

2017年03月02日

コメント(1)

-

でんちゃん 天国へ 12月21日から30日

翌日からでんちゃんは発作もなく、少しはありましたがすぐに治まり、毎日穏やかな日が続きました。私はでんちゃんが長生きすることに対する執着心は20日に断ち切れ、ただ穏やかでいてくれればいい、と思っていましたが、その通りになってくれました。のどの通過障害があるのかな…?と考え21日朝食はカスタードクリームを少々、その後は缶詰(K/D缶)をお湯でのばし、すりつぶして出しました。でんちゃんは食事量は激減しましたが、すりつぶし食(ペースト食)をトラブルなく食べてくれました。獣医さんの診立てでは 甲状腺機能亢進症かも。。。ということでした。でも暴れるので詳しい検査はできず。もし確定診断できても19歳の高齢猫さんに全身麻酔で手術、って論外な気がして「かも…」でいいか、と思っていました。職場で看護師長さんに相談したら「のどに違和感があって、吐きたいけど吐けない、そのうちに嘔吐しようとしてのどの粘膜が傷ついて苦しくなるのかもしれないですね」と言われました。そう考えると納得できる気がしました。いずれにせよ、食事量の少なさを見ると、ずっと長生きはないな…と思えました。でも、長生きすることより苦しまないことが大事なので、そう悲観的にはなりませんでした。にほんブログ村

2017年01月07日

コメント(0)

-

でんちゃん 天国へ 12月20日 最終回

後半からの続き部屋の隅から隅へ苦しみながら移動して、とうとう「ぐはっ」と嘔吐して吐物の中に横倒しに倒れました。発作は収まりましたが呼吸は辛そうでした。わたしは「でんちゃん、このまま天国に行くんだな・…」と思いました。背中をなでながら「がんばらなくていいよ、がんばらなくていいよ…」と言い続けました。親にも電話しました。吐物の上に横倒しに倒れたでんちゃんの背中をなでていましたが、さすがに天国に行くのに吐物まみれもなんだな…と思い、ティッシュで優しくふきました。でんちゃんは変わらず呼吸が苦しそうでした。が、フローリングの床の上で倒れたので、ちょっと寒そうだな、と思い、ニトリのブロックカーペット【起毛タイプ】に優しく載せました。胸を大きく上下させて呼吸は苦しそうでした。しばらくして、顔を洗ってくるか、と思い立ち、洗面所で顔を洗ってきました。それまで横倒しだったでんちゃんが顔をあげていました。????????あれ??????その後、発作は収まり、私の枕元でまたどさりと倒れたので、背中をなでていたら呼吸が楽そうになってきました。そのまま枕を一緒に使いながら、掛け布団をかけたらだんだんと穏やかな雰囲気になってきました。そのまま朝まで一緒に寝ました。とても幸せでした。にほんブログ村

2017年01月07日

コメント(0)

-

でんちゃん 天国へ 12月20日 後半

前半からの続き帰宅してしばらくはよかったのですが、15時過ぎにまた発作が始まりました。治まらないので16時頃に獣医さんに電話したら「自然に治まるのを待つしかないよ」と言われました。この一言で気持ちを強く持つことができました。獣医さんのところに駆け込めば何とかなる、というわけではないのだ、と理解できました。13時の発作のときにキャリーバッグに入って治まったからか?自分からキャリーバッグに入って行きましたが、治まらず。こたつに入って発作が治まったことがあったのでこたつに入れましたが治まらず。半ばやけくそでキャリーバッグに入れてこたつに入れたら、だんだんと発作が小さくなって、やがて治まりました。このころは精神的に疲労していました。でも。神経質になりすぎてはいけない、気持ちをおおらかに持たなくては、と自分に言い聞かせました。夜9時過ぎにまた発作が始まりました。どんどん苦しがるでんちゃんをみて、私は泣きながら祈りました。お願いですからでんちゃんを苦しめないでください。この時初めて私の中で、でんちゃんが生きていることよりも大事なことができました。でんちゃんに苦しまないでほしい。そのためには長生きしなくてもいい。「生きているのが奇跡なんだよ」「何があってもおかしくないんだよ」とたびたび獣医さんに言われていました。でも、毎日奇跡が起こったらいつしか当たり前になります。獣医さんが私に言ったことは私の耳には届いていました。脳にも届いていました。この瞬間にようやく心(ハート)に届きました。もう少し続く。にほんブログ村

2017年01月07日

コメント(0)

-

でんちゃん 天国へ 12月20日 前半

12月20日(火)はもともと休みを取っていました。先にお伝えすると、私はこの日、2回、でんちゃんが天国に行ってしまった、と思いました。朝起きると「ぐぇ~~~~ぐぇ~~~~」がなくて安心しました。午前中に外出し、用事を一つ片づけて13時少し前に帰宅しました。帰宅したらでんちゃんがトコトコとクジラハウス(床暖房付きの猫用快適スペース)から出てきました。それから「ぐぇ~~~~ぐぇ~~~~」(以下発作と称する)が始まりました。今回の発作は長く、だんだんと苦しそうな様子がエスカレートしてきました。身をよじりながら押し入れの中に入り、隙間、隙間にもぐり込んで叫びながら七転八倒していました。獣医さんの午前の診察は終わっていましたが、堪らなくなり電話しました。「2時に病院をあけるから連れておいで」と言われ、暴れるでんちゃんを無理やりキャリーバッグに入れました。キャリーバッグに入れる瞬間、でんちゃんが「ぎゃーーーー」っと叫びました。獣医さんまで向かう途中、私はてっきりでんちゃんが死んでしまった、と思いました。いつもならキャリーバッグの中から嫌がって扉をカリカリカリ前足で引っかいたり、ないたりするのに、その時は無音でしたので。天気が良かくてよかったなぁ・・・・と思ったり、最後に見たでんちゃんが狂ったように暴れるでんちゃんで残念だったな・・・、いつもみたいな穏やかなでんちゃんを見たかったな・・・・と考えていました。獣医さんに到着してキャリーバッグをあけたら、おとなしいでんちゃんが出てきました。????????????あれ??????発作は????????「いつもあれだけ暴れる子がこんなにおとなしいなんて、よっぽど悪いんだね」と獣医さんに言われ、注射を1本打たれて帰宅しました。長くなったので後半へ続く。にほんブログ村

2017年01月05日

コメント(0)

-

でんちゃん 天国へ 12月19日

18日(日)も夜はなんでもなかったです。19日(月)、朝また「ぐぇ~~~~ぐぇ~~~~」とないていました。が、ご飯を食べたら治まりました。 仕事帰りに獣医さんのところによりました。状況を説明したら「気になるのなら連れておいで」と言われました。帰宅したら、今まで朝しかしていなかった「ぐぇ~~~~ぐぇ~~~~」をし始めました。でんちゃんをキャリーバッグに押し込み、獣医さんに向かいました。キャリーバッグから出てきたでんちゃんは変わらず「ぐぇ~~~~ぐぇ~~~~」としていました。獣医さんはしばらくでんちゃんを診て「年明けまで持たないかも…」とつぶやきました。体重を計ったら3.2㎏でした。すごいショックでした。7月の血尿のときに抗生物質の量を決めるために体重を計ったときは3.9kgありました。それでも以前よりは減っていましたが、その後血尿が改善し、食欲が戻ったので当然体重も増えていると思っていました。だから3.2㎏という体重はものすごいショックでした。栄養士が栄養状態を判定するときに、非常に重視する項目が「意図せぬ体重減少」です。でんちゃんの栄養状態、すごく悪い、とわかりました。にほんブログ村

2017年01月04日

コメント(0)

-

でんちゃん 天国へ 12月18日

17日(土)は帰宅したらなんでもなかったのでそのまま寝ました。18日、朝、またでんちゃんが「ぐぇ~~~~ぐぇ~~~~」とないていました。が、ご飯を食べたら治まりました。月曜日もおかしかったら獣医さんのところにいくか・・・と思いました。にほんブログ村

2017年01月03日

コメント(0)

-

でんちゃん 天国へ 12月17日

朝、いつも通り起きたらでんちゃんが「ぐぇ~~~~ぐぇ~~~~」と吐きたいのに吐けない、って感じの今まで聞いたことのない声でないていました。今までだったら吐くときは「うぇっうぇっうぇっうぇっ・・・・ぐはっ」って感じだったので、あれ・・・???とは思いましたが、ふやかし猫飯を食べたら、出勤前に治まったので普通に出勤しました。にほんブログ村

2017年01月03日

コメント(0)

-

でんちゃん 天国へ

にほんブログ村2016年12月31日 午前4時40分ごろでんちゃんは天国へ行きました。獣医さんに「年明けまで持たないかも…」と言われていましたが、本当にその通りになりました。でんちゃんの生きているうちに記録を残したかったのですが、回想録になります。

2017年01月01日

コメント(0)

-

祝 でんちゃん 19歳

にほんブログ村今年10月にでんちゃんは19歳になりました。2月に吐血。7月に血尿。そのたびに少なからず覚悟しました。が、無事に19歳を迎えることができました。私の周りでは18歳の時に天国に行ってしまう猫さんが多くて、私の中では勝手に「18歳の壁」、と呼んでいました。でんちゃんにはぜひ18歳の壁を越えてほしいと思っていました。19歳になってからは、しばらく周りの人に報告してばかりでした。みんな、「すごい」「すごい」とほめてくれました。でも、そんなでんちゃんももうすぐ天国に行くかもしれません。でんちゃんが天国に行ってからの回想録でもいいかな、と思いましたが、せっかく長生きしてくれたので、地上にいてくれる間に記録を残せたらいいかな、と思います。

2016年12月30日

コメント(0)

-

希望と能力のギャップ 猫の介護食づくり その7

猫の介護食づくりにおいて私が個人的に気を付けていること。それは希望と実際の能力にはギャップがある。これは勤務先で散々学んだことですが。嚥下調整食(例えば小さく切ったり、とろみをつけたり、場合によってはミキサーにかけたり)が必要な患者さんは「嫌がる」ことが多々あります。患者さんが「希望する食事」と「実際の咀嚼・嚥下能力に見合った食事」とはギャップのあることがよくあります。ほとんどは自分の能力より高い能力を必要とされる食事を希望します。おかゆしか食べられないであろう患者さんが頑強に「米飯を食べさせろ」と言い張って、仕方なく米飯を提供するも結局食べられず、おかゆになるが、また「米飯を食べさせろ」と言い張って・・・・・以下数回繰り返す・・・・。というわけで、でんちゃんが食べたがってもカリカリをそのまま食べさせることはなくなりました。・・・・・もっともでんちゃん、介護食をもりもり食べてくれます。できたニャンコさんです。にほんブログ村

2016年08月21日

コメント(0)

-

でんちゃん 吐血 猫の介護食づくり その6

そもそもなんで吐血するほど嘔吐しちゃった?でんちゃん??推測しかできないが、加齢のために咀嚼・嚥下能力が低下した。カリカリは咀嚼・嚥下能力が低下したでんちゃんにはだんだんと厳しい食材となった。ある日、「もうだめ!」となって嘔吐を繰り返した。ではないか???この推測に基づき、でんちゃんの咀嚼・嚥下能力に見合った食事を提供することにしました。これが「猫の介護食」カテゴリの由来です。勤務先の病院では「嚥下調整食」という表現をしていますが、「猫の嚥下調整食」ってなんか、わかりにくい気がしたので「猫の介護食」としました。意図することは「カリカリそのままでは食べられないくらい長生きしてくれた猫さんにも食べやすい食事を提供しよう」ということです。にほんブログ村

2016年08月21日

コメント(0)

-

でんちゃん 吐血 猫の介護食づくり その5

にほんブログ村お湯でふやかしたカリカリを食べさせるようになって数日。とはいえ、お湯でふやかしたカリカリは作っているこちらもいまいち食欲が刺激されないので数々の工夫を凝らすようになりました。その工夫を紹介する前に、そもそもなんででんちゃん、吐血したのかな?ともやっと思っていたところ、ある患者さんが入院してきました。病名欄に「マロリーワイス症候群」と書かれた患者さん。食事のオーダーは胃潰瘍食でした。初めて見る病名。はてなマークを顔中に浮かべた私に消化器外科ドクターは「食道と胃のつなぎ目が裂けちゃうやつね」と言いました。???????グーグル先生に聞いてみましたら(1)マロリー先生とワイス先生が見つけた(2)たくさん酒を飲んで吐く人が最後に血を吐くのを観察した(3)胃に比べると食道の広がる余地は小さく、胃の広がりについていけず食道が縦に裂けて出血する。頻回の嘔吐により引き起こされる。(4)経過は良好なことが多いということのようです。そもそも血を吐くまで酒を飲むなよ。。。と呟きつつ、でんちゃんの吐血の理由がわかったような気がしました。カリカリの形が残ったままの嘔吐2回、ミキサー状になったもの2回、計4回の嘔吐ののちに、食道が胃の広がりについていけず出血してしまったのではないか…?人間の場合は胃カメラで確かめるそうですが、猫の場合は胃カメラなんてとんでもないので確認はできません。私はその日帰宅してでんちゃんに「マロリーワイス症候群だったのね?」と語りかけました。実際のところは分かりません。でも一発で病名は覚えました。

2016年08月11日

コメント(0)

-

でんちゃん 吐血 猫の介護食づくり その4

にほんブログ村しばらくブログをお休みしていたのでその間の腎不全の経過を記録しておきます。平成23年(2011年)1月 BUN 36mg/dL CREA 2.1mg/dL IP 2.9mg/dL平成25年(2013年)2月 BUN 23.4mg/dL平成26年(2014年)2月 体重5.02㎏平成27年(2015年)2月 体重4.3㎏ BUN 30mg/dL CREA 1.3mg/dL平成28年(2016年)2月 体重4.2㎏ BUN 37mg/dL CREA 2.4mg/dLデータがとびとびです。(1)腎機能の著しい低下はしていない。→食事療法は現状のまま継続(2)体重は減った。→これ以上の減少に要注意。勤務先の内科ドクターに「うちのにゃんこ、嘔吐して嘔吐して吐血して…」と言ったら「とうとう尿毒症症状か…」と言われました。・・・・が!!BUNが特に上がっていないので、尿毒症症状による嘔吐ではないな、と思いました。

2016年08月11日

コメント(0)

-

でんちゃん 吐血 猫の介護食づくり その3

にほんブログ村夕方18時まで待って嘔吐しなかったので経口摂取再開。心の中でやったー!!と叫ぶ。吐血後、絶食して最初の食事・・・・。人間だったら五分がゆ五分菜ってところかな?猫だったらささみゆでて細かく裂いたのはどうだろうか?と思い準備したら、いい勢いで食べてくれました。一安心。さて今後の食事をどうしようか???ヒルズのK/D缶詰タイプ、パウチ入りタイプは以前サンプルをもらっていて、でんちゃんの受けもよかったので、そちらに切り替えるか?と獣医さんに相談しました。「カリカリタイプをお湯でふやかせば缶詰と一緒!」とのこと。でんちゃんの主治医は商売っ気ないです。それからは毎朝、カリカリ(ロイヤルカナン 腎臓サポート)にクレメジンをまぶしてお湯でふやかす作業がスタートしました。以前はヒルズのK/Dを食べていましたが、2年前?だったかの夏に食欲不振になったときにロイヤルカナンに切り替えたら食べてくれるようになったので、以来ロイヤルカナン腎臓サポートで食事管理していました。個人的にはロイヤルカナンのほうがおいしそうなにおいがするような気がします。特に開封後すぐが一番食いっぷりがいいので2㎏ではなく、500g入りをまとめて買うようになりました。

2016年08月11日

コメント(0)

-

でんちゃん 吐血 猫の介護食づくり その2

にほんブログ村翌日は早く目が覚めました。また水を飲みたがったので少量、飲ませました。朝一番でかかりつけの動物病院へ。注射を3本打たれ、大暴れでした。大暴れっぷりにちょっと安心した。夕方まで嘔吐がなければ食事再開してよい、と獣医さんに言われ、帰宅しました。とりあえず吐血、絶食後の食事再開時はささみをゆでたものにするかなぁ・・・と考えてささみを買いました。

2016年08月07日

コメント(0)

-

でんちゃん 吐血 猫の介護食づくり

にほんブログ村今年2月24日、習い事を終えて21時過ぎに帰宅したら、でんちゃん(18歳)が血を吐いていました。(1)朝食べたカリカリの猫飯(ロイヤルカナンの腎臓サポート)を粒の形が残った状態で円錐状にまとまって2か所に嘔吐。完全に乾いていたので、早い時間に嘔吐したと推測。(2)粒がつぶれてミキサー状になったものを2か所に嘔吐。生乾き状態。(3)親指と人差し指でOKマークを作ったくらいの大きさの血液が2か所。ウエット状。(1)と(2)があったので吐血した、と思いました。水を飲みたがったので用意すると、勢いよく水を飲んだ後、「ぐぇっっっっ」を体を二つに折り曲げて嘔吐。泡立つ透明な吐物の中にうっすら血液が混じっていました。獣医さんに電話するもつながらず。最大限の努力で冷静に考えました。目の前で嘔吐したときにうっすら血液が混じっていたから、多分消化管からの出血。ただし、少量しか血液が混じっていたなかったので、今まさに大量に出血しているわけではない、と判断できる。なので翌日朝一番の診察で、たぶん、大丈夫。そう考えて、その晩は寝ました。こういうときにも眠れるのが我ながらすごい。この件をきっかけに猫の介護食づくりに邁進することになりました。

2016年08月07日

コメント(0)

-

祝!!!でん17歳

でんが17歳になりました。元気で長生きしてくれて本当に本当にありがとう。 前回の日記アップ後、いろいろと大変なことが続きました。3年たったのかぁ・・・・。 ひげに白いものが混じり始めました。まだ黒いひげのほうが多いです。 今年の夏、でんは生まれて初めて食欲不振になりました。今までK/Dを朝晩各18g一気食い!していたのに残すようになりました。一番食べないときは一日に10gを切るほどでした。こんな時は食事療法なんて言っていられません。幸いカツオのたたきが大好きで、カツオのたたきはがっつり食べてくれました。今年の夏はお付き合い?で私も相当たくさんカツオのたたきを食べました。

2014年10月19日

コメント(0)

-

祝!!! でん14歳

でんが14歳になりました。元気で長生きしてくれて、本当にありがとう。3月以降、まったくブログを更新していませんでしたが、ブログ主は元気です。(1)6月に横浜で開催された透析医学会に参加したり(2)7月には10連休とって海外旅行したり、(3)栄養士の実習生をしごきあげたり(4)休みの日や仕事が終わった後の勉強会に出席したり(5)いよいよのめりこんできたバレエのレッスン量を増やしたり(6)そのくせ睡眠時間は絶対に削れない体質だったりでパソコンに向かう時間が極端に短くなっていました。

2011年10月20日

コメント(4)

-

私信

6月22日にメッセージを送ってくださった方へ。お返事遅くなりまして申し訳ありません。栄養に関することで、何か分からないことがありましたら、どうぞ遠慮なくご質問ください。どのように返信していいのか、よく分からないので、このような形にて。

2011年06月27日

コメント(0)

-

ネコにミネラルウオーターを飲ませても大丈夫か? その7

↑ こちらのお店でミネラルウオーターの成分一覧が見られます。 例3: コントレックス1リットル当たり カルシウム 486mg、 マグネシウム 84.0mg大人ネコさんの一日 水摂取量を多めに見積もって100mlとして、コントレックスから摂取するカルシウムは48.6mg(推奨量の27.1%)、マグネシウムは8.4mg(推奨量の35.0%)。 ・・・・・・個人的にはちょっと悩むレベルです。できればエビアンやヴィッテルがいい。しかし他に選択肢がない場合、毎日毎日K/Dを食べて推奨量の約2倍を摂取していることを考えると、まあ別にこれでもいいか、と思います。それよりも脱水の危険を避けたい気持ちの方が強いです。 結論: おそらくほとんどのミネラルウオーターはネコさんに飲ませても大丈夫だと思う。 できるだけ誠実であろうと思いつつこのエントリーを書きました。愛しいネコさんにミネラルウオーターを飲ませて害は無いのか・・・?と不安におもわれた方がもしいらしたら、その不安を少しでも減らせればうれしいです。

2011年03月27日

コメント(0)

-

ネコにミネラルウオーターを飲ませても大丈夫か? その6

↑ こちらのお店でミネラルウオーターの成分一覧が見られます。 例2: ヴィッテル1リットル当たり カルシウム91.0mg マグネシウム19.9mg大人ネコさんの一日の水摂取量を多めに見積もって100mlとしてヴィッテルから摂取するカルシウムは9.1mg(推奨量の5.1%)、マグネシウムは2.0mg(推奨量の8.3%)。これも問題ない量と考えていいと思います。

2011年03月27日

コメント(0)

-

ネコにミネラルウオーターを飲ませても大丈夫か? その5

↑ こちらのお店でミネラルウオーターの成分一覧があります。 「ミネラルウオーター」 → ※硬度ミネラル成分表 をクリックしてください。 例1: エビアン1リットル当たり カルシウム78.0mg マグネシウム 24.0mg大人ネコの一日水分摂取量は、個人差が大きいと思うのですが、我が家のでんをじっくり見ていると、おそらく50ml以上100ml以下なのではないかと思います。多めに見て100ml/日 の摂取として、エビアンから摂取するカルシウムは7.8mg(推奨量の約4.3%)、 マグネシウムは2.4mg(推奨量の10%)。これは問題ない量、と考えていいと思います。

2011年03月27日

コメント(2)

-

ネコにミネラルウオーターを飲ませても大丈夫か? その4

前回までのまとめ。体重4kgの大人ネコさんの一日当たりカルシウム推奨量は 179.6mgマグネシウム推奨量は 24.0mg 実際にどれくらいカルシウムとマグネシウムを摂っているのでしょうか? (1) K/Dの場合。体重4kgのネコの場合、目安は一日58g。K/D 58g中に カルシウムは0.50%以上・・・・290mg以上 マグネシウムは0.085%以下・・・・49.3mg以下 (2) W/Dの場合。 体重4kgのネコの場合、目安は一日62g。W/D 62g中に カルシウムは0.70%以上・・・・434mg以上 マグネシウムは0.075%以下・・・・46.5mg以下 当たり前といえば当たり前ですが、どちらも推奨量を満たしています。カルシウムに関しては推奨量の1.6~2.4倍。マグネシウムに関しては推奨量の約2倍を毎日摂取できます。 ということは、おそらくこの程度の量であれば「摂りすぎの害」は無い、と考えていいのではないか、と思います。

2011年03月27日

コメント(0)

-

ネコにミネラルウオーターを飲ませても大丈夫か? その3

具体的な例で話を進めます。体重4kgの大人のネコさんの場合。4kgの0.67乗≒2.53kgカルシウムの一日当たりの推奨量は 0.071(g)×2.53×1000=179.6(mg)マグネシウムの一日当たりの推奨量は 9.5(mg)×2.53=24.0(mg) 今回の問題を考えるに当たって、一番欲しかったデータは「上限量(これ以上摂ったら健康上の問題が懸念されます)」なのですが、カルシウムもマグネシウムも(おそらくはデータ不足のため)上限量が掲載されていません。ですので、いくつかの数字を元に推測をします。

2011年03月27日

コメント(0)

-

ネコにミネラルウオーターを飲ませても大丈夫か? その2

ネコにミネラルウオーターを飲ませても大丈夫か?という疑問は、ミネラルウオーターに含まれるある種のミネラルが(人間にとってはなんでもなくても)ネコにとっては過剰にならないか?という疑問に置き換えられると思います。ネコにとっての必要なミネラルとその量は その1 の巨大な画像の下の方にありますので、ご覧下さい。巨大な画像に細かな字が並んでいますが、注目すべきはほんの一部です。 左端 の下 Minerals ミネラル の下にCalcium カルシウムPhosphorus リンMagnesium マグネシウムSodium ナトリウムPotassium カリウムChloride 塩素と並んでいます。 それぞれの栄養素について (巨大な画像の上端) 左からグレー Minimal Requirement (最低限これだけは摂りましょう、という量)白 Adequate intake (十分だと思われる量)、グレー Recommended Allowance (推奨量・・・これだけ摂っていればまず不足する心配はない、という量)白 Safe Upper Limit (これ以上摂ったら健康上の問題が懸念されます、という量) ネコにミネラルウオーターを飲ませてもいいか、という問題を考えるに当たって、カルシウムとマグネシウムの推奨量に着目しました。

2011年03月27日

コメント(0)

-

ネコにミネラルウオーターを飲ませても大丈夫か? その1

ネコにミネラルウオーターを飲ませても大丈夫なのか?できるだけ誠実に、この問題について考えたいと思います。 資料はこちら。 巻末に大人猫さんの栄養必要量の表があります。非常に巨大な画像で見にくいのですが、縮小すると字が読みにくくなってしまうので、小さくせずにのせます。 愛しいネコさんの飲み水について、もし不安に感じている方がいらしたら、その不安を少しでも軽減、ないしは取り除くことができれば幸いです。

2011年03月27日

コメント(0)

-

東日本大震災

東日本大震災発生から10日がたちました。本当に本当に驚いて、ただただ呆然とテレビを見る日々でした。 私の住む地域では地震の直接の被害はまったくありませんでした。 震災にあった地域の復興を心の底から祈っていますし、信じています。

2011年03月21日

コメント(0)

-

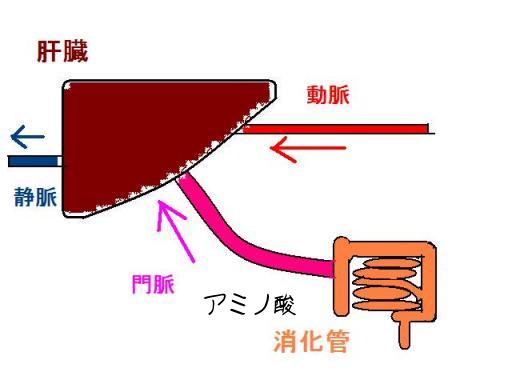

肝臓の働き その3 タンパク質の代謝

食べることによって体内に入ってきた 肉や魚や卵などは主に小腸で消化され、アミノ酸や小さなペプチドの状態で吸収され、門脈をとおって肝臓に送られます。 肝臓ではアミノ酸という素材を使って体に必要なタンパク質を合成し、全身に送り出しています。例えばアルブミンや血液凝固因子は肝臓で合成されます。 肝臓の働きが弱ってくると、アルブミンや血液凝固因子が合成できなくなりますが、これは大問題です。栄養状態が極めて悪くなります。しかも、栄養素を補っても(アミノ酸やタンパク質を補っても)、合成能が低下している場合は「単に材料が不足していた(必要量をとっていなかった)」場合と異なり、なかなか改善されません。肝臓病の栄養管理の難しさの二つ目がここにあります。

2011年02月13日

コメント(0)

-

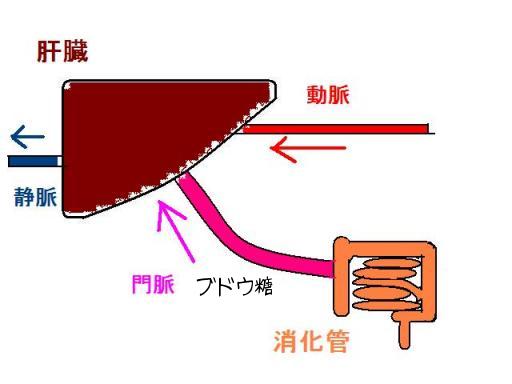

肝臓の働き その2 糖質の代謝

肝臓の働きは、口から入ったさまざまな物質を体にとって都合いいように加工することです。体の中に入ってきた栄養分(糖質、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなど)を、体に役立つ形に変える事を「代謝」といいます。代謝された栄養分は各臓器に送られたり、一部は肝臓に蓄えられたりします。この代謝の働きを「工場」に。蓄える働きを「倉庫」に例えられたりします。 口から入ってきたご飯やパンやうどんは主に小腸で消化され、ブドウ糖の状態で吸収され、門脈をとおって肝臓に送られます。ブドウ糖は肝臓でエネルギー源に変えられたり、各臓器に送られます。また、肝臓ではブドウ糖が不足したとき用にグリコーゲンに形を変えて貯蔵されます。 健康な人が絶食した場合、肝臓のグリコーゲンは約1日で使い果たされるそうです。別な言い方をすれば約1日は絶食しても肝臓の貯蔵分で対応可能だということです。しかし、肝臓病の最終段階=肝硬変になると、グリコーゲンの貯蔵ができなくなります。そのためブドウ糖の不足時にうまく対応できなくなります。肝臓病の栄養管理の難しさの一つ目がここにあります。

2011年02月11日

コメント(0)

-

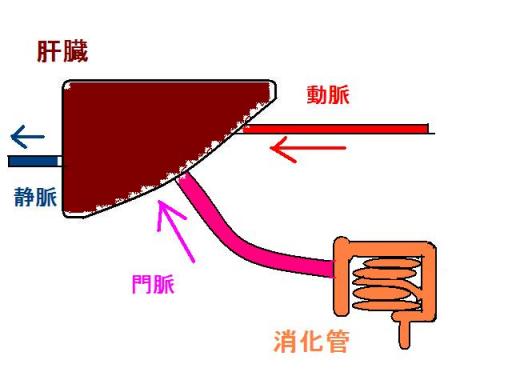

肝臓の働き その1 総論

口からはさまざまな物質が体の中に入ってきます。それは食物(=栄養素)だったり、薬だったり、有毒物質だったり、細菌だったり、ウイルスだったりしますが、消化管を経由したそれらさまざまな物質は門脈をとおって肝臓に運ばれます。肝臓を構成する何種類かの細胞はそれらの物質を『体にとって都合いいように加工』して全身に送ります。さまざまな物質の『加工』が肝臓の働きです。

2011年02月11日

コメント(0)

-

肝臓の構造

肝臓を構成する細胞の約80%が『肝細胞』です。そのほかにもビタミン(脂溶性ビタミン)を貯蔵する細胞や免疫を担当する細胞などがあります。これらの細胞が約50万個集まって『肝小葉』と呼ばれる小さなグループを形成しています。肝小葉が約100万個積み重なって肝臓を構成しています。 1つの肝臓中の肝細胞の数は・・・・ 50万個×100万個×80%=4000億個

2011年02月11日

コメント(0)

-

肝臓の特徴 その2

肝臓には動脈と静脈の他に門脈と呼ばれる特殊な血管があります。心臓から拍出された血液の約25%が動脈を経由して肝臓に流れ込みます。(参考までに、腎臓は約20%の血液が流れ込んでいます。腎臓と肝臓の重量比を考えるといかに大量の血液が腎臓に流れ込んでいることか!!)肝臓には心臓から流れ込む血液(動脈血)以外に、消化管から流れ込む門脈というルートがあります。肝臓に流れ込む血液の70%は門脈から送られているそうです。門脈からは腸から吸収された栄養分が肝臓に運び込まれます。

2011年02月11日

コメント(2)

-

肝臓の特徴 その1

先日のでんの採血結果で、ALTが高値だったので、肝臓病と栄養管理について少しまとめてみたいと思います。私の通常業務のだいたい7割から8割は腎疾患の患者さんを対象としています。しかし1割以下ではありますが、肝臓病の患者さんの栄養管理にも携わっておりますので、つたない知識と経験ではありますが、新カテゴリを設定しました。本カテゴリは全て人間の場合です。ネコの肝臓病に関してはまったく無知です。 肝臓の特徴(1)体内最大の臓器。体重の約2%。体重60kgの場合1.2kg。参考までに腎臓は約120g。(2)知覚神経がない。→→→痛みを感じることができない。(3)比較的やわらかく赤褐色で、表面が滑らかな臓器である。(レバーを想像してみてください)

2011年02月11日

コメント(0)

-

でんの採血結果 2011年

先日ワクチン接種のときに、1年ぶりに採血をしました。去年の結果はこちらです。今年の結果(1) ALB 4.2g/dl アルブミンは正常範囲。栄養状態に問題なし、かな。(2) ALP 33U/l アルカリフォスファターゼも正常範囲。(3) ALT 141U/l アラニンアミノトランスフェラーゼはやや高値。(4) AMY 1044U/l アミラーゼは正常範囲。(5) TBil 0.2mg/dl 総ビリルビンは正常範囲。(6) BUN 36mg/dl 尿素窒素やや高値。(7) Ca++ 13.1mg/dl カルシウムイオンやや高値。(8) CREA 2.1mg/dl クレアチニンやや高値。(9) GL 163mg/dl グルコースやや高値。ただし朝食後あまり時間をおかなかったのでそのせいだと思う。(10) IP 2.9mg/dl なぜか?無機リンがやや低値。食事制限のおかげ?(11) K+ 3.2mmol/l カリウムイオン正常範囲。ここが異常だと個人的にはすごく気になる。たぶん夜も眠れないくらい。(12) TP 7.5g/dl 総タンパク 正常範囲。(1)のアルブミンの結果とも矛盾せず、栄養状態に問題なし、だと思う。(13) Na+ 155mmol/l ナトリウムイオン正常範囲。(14) WBC 40×100/μl 白血球 少なめ。(15) HGB 13.4g/dl ヘモグロビン正常。貧血ではない。(16) HCT 40.9% ヘマトクリット正常。貧血ではない。(17) PLT 7.3×10000/μl 血小板 少なめ。(18) 体重 4.93kg 全体的にすごく数値が悪いわけではないけれど、『ちょっとだけ悪い』が多い。(3)ALTは去年も正常範囲上限ちょい超えだったけど、今年はさらに数値が上がっている。未だ薬物治療を始めるほどではない、と先生にはいわれたけれど。 はぁ~~~~~~~~~~(ため息) 先生と相談し、今後はk/dのみの食事に切り替えることになりました。(今まではk/dとw/dの混合)k/dのみの食事に切り替えて、半年後を目安に再度採血する予定です。

2011年02月06日

コメント(0)

-

だらだらと

こんにちは。お久しぶりです。猛暑ですっかり体力を奪われました。ずっと放置していたブログですが、今朝、ブログランキングを久しぶりにのぞいてみたら、なんと、6位。どなたかクリックしてくださったのですね。ありがとうございます。今日はだらだらブログです。(1)でんちゃん、無事に13歳になりました。長寿猫さん目指してレッツゴー。(2)もう良くなりましたが、またまた膀胱炎になってしまいました。今回は血尿がでたので、心配しましたが、相変わらず食欲旺盛で、患者自身がけろりとしていたので、あまり心配しないように心がけました。前回は薬を砕いてネコ飯に混ぜましたが、今回は無理やり口を開けて薬を飲ませました。自分でも驚くくらいうまく飲ませられたので、妙に自信を持ちました。 (3)でんは以前より風呂場が好きで、よくふたの上で丸まっています。温かさがちょうどいいのでしょう。夏の間、ずっとシャワーでしたが、ちょっと肌寒くなってきたときに、久しぶりにお風呂をいれました。でも、まだ気温が高かったので、「ふたをしなくてもお湯が冷めないだろう」と思い、ふたをしませんでした。タイマーがなったので、お湯を止めようと風呂場の扉を開けた瞬間、ものすごい勢いででんが走りこんできました。とめるまもなく、そのままジャーーーーーンプ。 空中でふたがない事に気がついたのでしょう、そのままじたばたしながら湯船に落ちていきました。どぼーーーーーーーん。スローモーションのように手と足をぐるぐる回しながら落ちていくのが見えました。 すぐに救助しましたが、腹筋痛くなるくらいおかしかった。

2010年11月07日

コメント(0)

-

炎症性腸疾患について・・・備忘録その4

レミケードはどんな薬なのか私の理解を超えていますが、どうも「すごくよく効く薬らしい」と思っています。レミケードについては(私が知る限り)パターン化されたエピソードがあり、それは「アメリカでは月に1回レミケードを打ちに病院を訪れ、帰りにマクドナルドで好きな物を食べる」というものです。バリエーションとしてはマクドナルドの替わりにケンタッキーフライドチキンがあります。(そのうちピザハットも現れるか?) 炎症性腸疾患においては食事療法の第1が「低脂肪」であることを考えると、マクドナルド、ケンタッキーで好きに食べる食事は、つまり、まったく食事療法をしていない、ということです。 よく効く薬を使って食事はまったくフリー、という考え方は、栄養士の私からすれば「いいのか?それで・・・?」と思っていましたので、その3の序文はとても勇気付けられました。 ただし。成分栄養剤を用いた食事管理、は言うは易く行うは難し。患者さんに多大な努力と我慢を強いるかもしれません。人によりけりだとは思いますが。多大な努力と我慢を要求する治療は一般的にはよい治療とはいえないそうですので。 最後に。「炎症性腸疾患の治療と検査法はどんどん新しく効果的な方法が見つかっています。どうぞあきらめないで下さい」と講師の先生はおっしゃっていました。 この分野について新しく知りえた事がありましたら、随時ブログにアップしていきます。

2010年09月12日

コメント(0)

-

炎症性腸疾患について・・・備忘録その3

ブログを書くに当たって2005年6月号の『臨床栄養』誌を引っ張り出して読み直しました。特集 炎症性腸疾患と栄養療法 (873-916)特集の最初の1ページ目を改めて読み返し、ぜひご紹介したいので、やや長くなりますが転記します。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー2005年の2月、昨年アメリカで腸切除を受けたことのある20歳代の男性のクローン病患者さんが受診された。大きな薬瓶を持参し、「この薬も残り少なくなった」ので、処方してほしいとのことであった。その薬は、5-ASAでもなく、ステロイドでもなく、免疫抑制剤でもなく、腸管蠕動を抑制する対症療法薬であった。アメリカの患者さんだったので、「再発や再燃で腹痛があり、苦しいようなら、アメリカでポピュラーなレミケードによる治療が日本でも、できますが・・・」と説明した。しかし、「あれは結核になるし、がんのリスクが無視できない。私は、レミケードの治療を希望しません。また免疫抑制剤も絶対にいやです」との答えであった。食物アレルギーがあり、アメリカで受けた食事性抗原に対する血中抗体の血液検査の結果を見せてくれた。「だから、自分は栄養指導と栄養療法をしてほしい」とのことだった。日本では一般的な治療法である「成分栄養剤を用いた栄養療法」について説明したところ、「ぜひとも、その治療をお願いしたい」とのことだった。アメリカ人なのに、免疫抑制剤を使わないで栄養療法を希望するのはなぜなのだろうかと疑問に思ったので、「なぜアメリカで一般的な免疫抑制剤やレミケードで治療したくないのですか?」と聞いてみた。「栄養療法についての選択肢を聞かされたことがない。アメリカには、成分栄養剤はないのか?」との返事だった。(一部省略)アメリカでも「免疫を抑制する治療よりは、免疫を刺激しない栄養療法」を希望する方があることを知り感激したが、改めて炎症性腸疾患における食生活、食事療法の意義を明らかにする必要があると痛感した。(一部省略)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2010年09月12日

コメント(0)

-

炎症性腸疾患について・・・備忘録その2

潰瘍性大腸炎、クローン病の薬物療法についても 何枚かスライドがあったのですが、私には理解しきれませんでした。走り書きのメモ部分より(1)メサラジン(サラゾピリン、ペンタサ、アサコールなど)は量が多いほうが効果が高い。しかも量が多くても副作用は多くならない。長期に服用しても副作用は多くならない。 (2)対して、ステロイド(プレドニンなど)は量と服用期間により副作用の程度が左右される。 (3)免疫抑制剤(イムラン、プログラフ、シクロポリン)が使われる事がある。 (4)血球除去療法(GCAP)がある。・・・これは何年も前の透析医学会の講演で聞いた事があります。血液中の炎症を起こす原因物質を透析により除去する療法で、血液浄化療法と聞いた覚えがあります。会場内のとある先生が「治療じゃなくて対症療法でしょう?」といっていたのが印象的でした。私の勤務する病院では(私の知る限り)まだ炎症性腸疾患の患者さんにこの療法をした事はないと思います。 (5)分子標的薬・・・レミケード 抗TNF-α抗体 レミケードという名前自体は聞いた事があるのですが、なんの事か(今メモを読み返しても)さっぱり分かりません。分かるようになったら追記します。 薬は難しいですねぇ。

2010年09月12日

コメント(0)

-

炎症性腸疾患について・・・備忘録 その1

暑いです。本当に暑いです。ものすごく暑いです。 さて。先日炎症性腸疾患についての講義を聞きましたので、忘れる前にここに書きとめておきます。(全てヒトに関することです) 炎症性腸疾患は潰瘍性大腸炎とクローン病に分類される。初発(初めて診断される)年齢が若い。潰瘍性大腸炎は20代後半。クローン病は10代後半から20代にかけて。両疾患とも「遺伝的素因」に「免疫異常」が加わり発症すると考えられている。その過程において環境因子(食事含む)が影響すると考えられている。 潰瘍性大腸炎の病変部は大腸のみ、潰瘍は浅く、連続的に起こる。クローン病の病変部は口腔から肛門まで及び、潰瘍は深く、スキップ状に点在する。 クローン病は潰瘍性大腸炎に比べると診断に時間がかかる。(典型的な症状が無く?患部が深いところにあるため分かりにくい?) 炎症を繰り返すことによって→→腸管が変形する→→狭窄する→→ロウコウができる→→外科へ 症状が無くても治療を続ける事が大事。症状が治まっているときにこそ検査を受けたほうがいい。 食事療法は原則として成分栄養(エレンタール)を用いた低残渣・低脂肪の食事。 潰瘍性大腸炎は症状が分かりやすい(血便、頻回の下痢など)ので、症状がない時期はあまり食事制限しなくてもいいのではないか。クローン病は自覚症状が無くても粘膜には炎症が残っている場合があるので、食事制限の緩和は慎重に。 ブログタイトルとは関係のない話題です。

2010年09月04日

コメント(2)

-

イスラエルの食事のまとめ

イスラエルでの食事のまとめ 個人的感想の羅列。 (1)野菜料理は非常においしい。(2)肉料理は鶏がおいしい。(3)乳製品が好きだったら朝食が一番の楽しみになる。(4)昼食と夕食に乳製品が出ないことが多いので、(店によると思うが)、パンには絶対にバターがなくてはダメ! とか コーヒーには絶対にクリームがなくてはダメ! という方はご用心を。(5)味付けに関しては塩分濃度はちょうどよく感じた。香辛料はきつすぎず、上手に使われていると思った。(6)鶏以外の肉料理は今ひとつだと感じた。(7)魚料理は大きな感動も落胆もなかった。 しばらくはブログランキングとは関係のない話題です。

2010年08月08日

コメント(0)

-

ユダヤ教の食事の戒律 その6

ユダヤ教の食事の戒律=コーシェル野菜と穀類に関しては規定はないそうです。 野菜料理は本当においしく、イスラエルの食事がおいしいという前評判を聞いていなかっただけに、(もっと率直にいえばおいしくない、と聞いていた)意外な喜びでした。なおイスラエルは国土面積は四国とほぼ同じくらい。全国土の60%が砂漠であるにもかかわらず、食料自給率は90%以上だそうです。 どの野菜料理もおいしかった・・・・・。マッシュルームをドレッシング(オリーブオイルと塩と香辛料と酢)であえた一品が特に好きだった。なお、去年はシリアで大好物のオリーブを食べたとたんその塩っ辛さに度肝を抜かれたのですが、イスラエルはちょうどよい塩加減でした。 しばらくはブログランキングとは関係のない話題です。

2010年08月08日

コメント(0)

-

ユダヤ教の食事の戒律 その5

ユダヤ教の食事の戒律=コーシェル肉と乳製品を一緒に食べてはいけない。 この戒律は厳格でして、(1)乳製品を食べた後、肉料理を食べるまでは15分以上あけなければならない(2)肉料理を食べた後、乳製品を食べるまでは6時間以上あけなければならない そうです。上記の時間(15分と6時間)はそれぞれが消化される(とユダヤ教で考えられている)時間だそうです。 また、肉料理と乳製品の料理はお皿も別の物を使うそうです。というのも肉汁は皿に染み込む、と考えられているからだそうです。 なお、肉料理用のお皿と乳製品の用のお皿は別の物を使うだけではなく、洗い場も別、食器棚も別、だそうです。 食品衛生の現場では「食中毒菌に汚染されていない食べ物」と「食中毒菌に汚染されている可能性がある食品」が接触する事のないよう、いろいろな取り決めがあるわけですが、そんな事を思い出しました。 朝食が一番楽しみ。トマトにチーズを乗っけてオーブンで焼いたと思われる一品。ジャガイモのクリームソースあえ。左下はあんまり甘くないチーズケーキ。←すごく気に入ってほぼ毎朝食べていました。 しばらくはブログランキングとは関係のない話題です。

2010年08月08日

コメント(0)

-

ユダヤ教の食事の戒律 その4

ユダヤ教の食事の戒律=コーシェル肉と乳製品を一緒に食べてはいけない。 先日の日記で白身魚とあえてあるバジルペーストがなんだか物足りない、と感じたのですが。パルメザンチーズ(乳製品)を使っていないからなんだか物足りなく感じたのだ、と気がつきました。 他にも夕食時(肉料理あり)にあったシュークリームの中のクリームは植物性のクリームでした。なんだか物足りない、っつーか・・・。分かっていたはずなのに、普通のシュークリームと油で揚げてチョコレートがかかったタイプと2種類も食べて・・・。物足りなさ感が倍増・・・。お腹は膨れましたが。 個人的は乳製品が大好きなので、イスラエルの食事は朝食が一番楽しみでした。 しばらくはブログランキングとは関係の無い話題です。

2010年08月08日

コメント(0)

-

ユダヤ教の食事の戒律 その3

ユダヤ教の食事の戒律=コーシェルその3 (個人的には)現実的にもっとも戒律である事を感じるコーシェルです。 肉と乳製品を一緒に食べる事は禁止。 例えば チーズバーガーは×。ハムやサラミののったピザ(チーズが乳製品なので)は×。肉料理の後に飲むコーヒーはミルク×(ただし植物性のミルクパウダーは○)。肉料理と一緒に食べるパンにバターは×。ただし、魚は乳製品と一緒に食べても○ 私の宿泊したホテルでは、(1)朝食時に乳製品 (肉は無し)(2)昼食と夕食に肉 (乳製品は無し)という形式に事になっていました。 しかし、他のお店ではたとえば昼食時に ピザがでてきた場合には、「メイン料理は肉は×のはずだから、魚だな」と推理できるわけです。 余談。とても野菜料理がおいしかったイスラエル。今まで一度も作った事はないけれど、作ってみようかな~という気にさせられたキッシュ。本当においしかった。 しばらくはブログランキングとは関係のない話題です。

2010年07月30日

コメント(0)

-

ユダヤ教の食事の戒律 その2

ユダヤ教の食事の戒律=コーシェルその2海や湖に住む生き物では、ひれとうろこのあるものは食べてもよい。たとえば、魚は食べてもよい。えび、たこ、貝類は食べてはいけない。 なお、うなぎはうろこが無いとみなされるので食べてはいけないそうです。 事前情報で「野菜と魚がおいしい、肉は今ひとつ」と聞いていたのですが、個人的には魚は今ひとつ・・・、かな。 イスラエルで始めて食べた魚。白身魚のフライ。味付けは上手。 二番目に食べた魚。淡水魚の丸揚げ。臭みは無く味付けは塩のみ。普段はその土地の食べ物で十分満足するのだが、このときばかりはしょうゆが欲しくなってしまった。すでに前菜でおなかがいっぱいになっているので半身しか食べられなかった。 今回の旅行で最もおいしかった魚。右下のスモークサーモン。 シメさばかな・・・?朝食だったので、ちょっとパス。普段はさば大好きなのだけど。 グリルした白身魚のバジルペーストあえ。バジルペーストがなんだか物足りない・・・と思ったのだが、突然理由が分かった。 しばらくはブログランキングとは関係のない話題です。

2010年07月25日

コメント(0)

-

ユダヤ教の食事の戒律 その1

ユダヤ教における食事の戒律を コーシェル というそうです。大雑把にいって3つの決まりごとがあります。その1動物については割れたひづめと反芻する動物である事。例えば食べていい動物は牛、羊、ヤギ、鹿、鶏食べてはいけない動物は豚、ウサギ、らくだ、など。 実際によく見かけたのは牛肉と鶏肉です。当然ですがサラミやベーコンは(豚肉から作られるので)旅行中一切見かけませんでした。また肉を食べるときは徹底的に血抜きをしなくてはいけないらしく、そのため血の滴るようなジューシーなステーキなどはまったく食べられません。牛肉はよく煮込んだビーフストロガノフのような状態で提供されていました。フォークをつきたてるとほろりと崩れるくらいに良く煮込まれており、ソースはそれなりにおいしいのですが、肉自体はパサつきがあります。右下がソースでよく煮込まれた牛肉。真上のチキンの方がおいしかった。チキンの左がアーティーチョークのひき肉詰め。アーティーチョークってどう料理していいのかまったく分からなかったけれど、これを食べて「こう料理すればいいのか!」を分かりました。肉のうまみを十分にすって、いやー、おいしかった。けれど同じツアーの他の方に奨めたら、他の方はいまいちだったらしい。 アルゼンチン料理だったか?のお店で出てきた牛肉。分厚いビーフジャーキー(乾物)をもどしてステーキにしたかのようなもの。他のツアーの方々は「固い」「とても噛み切れない」「無理」と連発していましたが、私の顎と歯が強靱なのか?私に提供された一枚が飛びぬけて柔らかかったのか?まあまあ普通に食べ切れました。顎は疲れましたが・・・。 対して鶏肉はかなりおいしかったです。ローストチキンが何度も出てきましたが、味付け、加熱具合とも私個人としてはかなり高得点でした。胃の容量さえ大きければ2つは食べたかったなー。旅行中最もおいしかったローストチキン。(左下)ローストチキンの上に乗っているフライはささみをたたいて薄くした(様な気がする)フライ。不思議なほど柔らかく食べやすい。これも何度が出てきたので、たぶん簡単に手に入る既製品なんだと思う。 しばらくはブログランキングとは関係ない話題です。

2010年07月25日

コメント(0)

-

なぜイスラエル?

なぜイスラエルに???いくつかの複合的な理由があるのですが、筆頭は食事です。(←ええええっ!!!)イスラム教圏における食事(豚は禁忌)を食し、ヒンドゥー教の食事(牛は禁忌、と言うよりはこのときの食事はインドにおけるベジタリアンの食事を主に食していたのですが、その辺りはまた機会があればそのときに)を食し、さぁ、後はユダヤ教の食事だ!!と単純にそう思ったのでした。 しかしながらイスラエルを旅行する目的がユダヤ教の食事を食するため、という人間もあまりおりますまい。しばらくはユダヤ教の食事、その戒律と実際について綴っていきたいと思います。ただし私は宗教とその食事についてはまったくの素人ですので思い違いなどあるかもしれません。一個人の素朴な感想にすぎません。 ※鉄欠乏性貧血に関しては資料も揃い、講義も受けていたのですが、遊びの方が優先されてしまいました。今しばらくお待ちください。 しばらくはブログランキングとは関係ない話題です。

2010年07月25日

コメント(0)

-

イスラエル旅行

ご無沙汰しております。イスラエルに旅行に行ってきました。取り急ぎ嘆きの壁にいたネコさんの写真をアップ。ああ、疲れた。けれど、行ってよかった。

2010年07月23日

コメント(0)

-

第55回 日本透析医学会に

第55回 日本透析医学会に出席してきます。今年もひっそりと演題発表予定です。 あー。去年もそうだったけど。しんどかった・・・。(というかまだ終わっていないのでこれからもう一段階しんどさが続く)

2010年06月17日

コメント(0)

全298件 (298件中 1-50件目)