2013年01月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

2012年12月~2013年1月の出来事R

2012年12月~2013年1月の出来事を纏めてみました。12/27 鎌倉駅からバスに乗りサクラさんと鎌倉霊園に行きました。風のない晴天に恵まれた日で除草・献花と焼香をし、帰りは大船で下車しましたが改札からホームの間に多数の店が入り込んでいて駅も随分変わったものだと思いました。そして改札を出て駅ビルの上階にある中華料理店で食事をしました。我が家の居間に置いたあるハイビスカスが次々と咲きました。(花は一日で終わります)そして暮れにはインターネットで注文した掃除ロボット「ルンバ」が届きました。この円形のロボットは軽快なリズムの音を出して出動します。部屋の隅々まで、椅子の下までもていねいに掃除をし、作業が終わると自分の置き場所に戻っていって休養・充電をします。動きを見ているといかにも一生懸命やってくれて微笑ましく、邪魔な物は移動してやります。フローリングの床はピカピカになり我が家では「HANAちゃん」と呼ぶことにしました。12/24 娘家族が座間に出来た「コストコ」という新型の量販店の会員になったので買い物に行かないかということでサクラさんも同行し写真の食料他を購入。夜は息子の家族も集合しクリスマスの会食をしました。12/31 恒例の紅白歌合戦は後半を見ました。美輪明宏の「ヨイトマケの唄」が迫力があり印象に残りました。1/1 インターネットで愛知県蒲郡市の業者に注文したおせち料理を頂きました。下の写真は湘南ひらつかビーチパークからの富士山とビーチバレーをしている若者の光景です。1/2 昨年に続き井の頭公園に近いサクラさんのお姉さんの家で昼食会があり、息子と娘家族、それにサクラさんと参加しました。息子の車に同乗し会場に到着すると私は準備ができるまで私が高校時代にお世話になった叔父の家を見に行きました。叔父は現在は別の所に住んでいます。近くには玉川上水沿いに散歩道があり明星学園がすぐ側でしたが当時住んでいた家は見当たりませんでした。井の頭公園に行ってみると公園には多数のスワン形のボートを見かけました。昼食会にはチビさんが多数参加し、皆お年玉をいただき大喜び、一緒に遊び歌も唄ったりして楽しく過ごしました。1/11 サクラさんとビーチパーク~相模川河口を散歩しました。この日も晴天で若者がビーチバレーを楽しんでいました。そして前にも来たことのある食堂「あぶさん」で食事をしました。刺身はプリプリでマグロの頬肉のフライがとても美味しかった「港めし」をいただきました。近くで月一度の地どれ魚直売会の案内を見かけ、一度出かけてみたいと思いました。食後は河口から平塚競輪場近くまで相模川に沿って歩きました。東方に江ノ島を見かけズームアップしてみました。平塚漁港を周りさらに上流方面に歩くとボートを車で丘に牽引している作業を見ることができました。1/21 湯の泉・東名厚木健康センターに友人と行き入浴と会食をしました。本厚木と平塚から送迎バスがあり、私達はこれを利用しました。浴衣をはじめバスセット付きで通常料金は2000円ですがインターネットで発行する割引券を持って行って1300円で入館しました。館内での食事等の料金は入館時に渡されるバーコード付きのロッカーキーで個人毎に帰りに精算されます。各自好みの料理と飲み物を注文しますのでお互いに気を遣わずにすみました。8種類の漢方生薬を混入した効仙薬草湯と草津温泉の源泉有効成分を浴剤として使用した草津温泉湯に入浴。サウナで汗をかき、温めの炭酸泉に浸かりながら歓談し、途中で昼食と仮眠をしました。近場で一日をゆったりと寛ぐことができたのは何よりでした。各地で大雪が降り雪山登山で遭難する人やアルジェリアでは人質になった日本人10人が殺害されるという悲しい事件が連日報道されました。

2013.01.28

コメント(0)

-

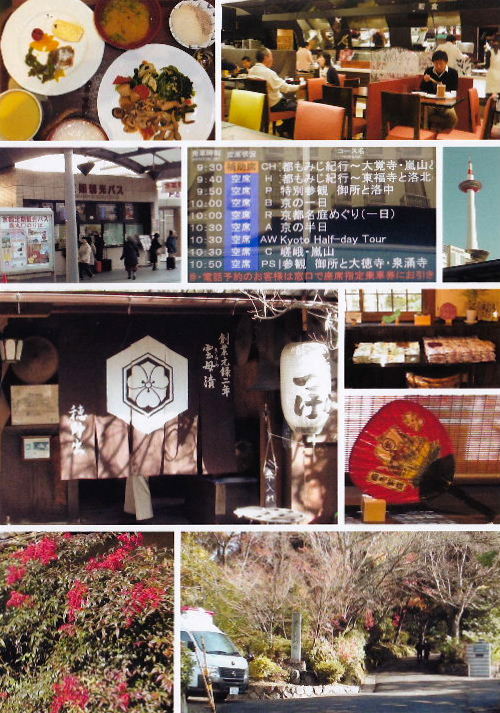

2012関西の旅B(京都)R

前回に投稿した2012関西の旅A(祝賀会・大坂城)の続きです。11/3 新阪急ホテル B1Fのバイキングレストランで朝食をした後折角関西に来たので京都の定期観光バスに乗ることにしました。京都駅に到着すると烏丸口近くの案内所でHコース~都もみじ紀行~(東福寺と洛北の里:散策ありで昼食付き、所要時間6時間)の切符を求めました。9:40 にバスが出発すると、午後から曼殊院に天皇・皇后陛下が来られるため急遽洛北の里行きを午前中に変更することがガイドさんより伝えられました。10:15 修学院離宮南方に広がる洛北の里に到着。一乗寺観光バス駐車場で下車し、渡されたマップとバスの中でガイドさんから聞いた説明をもとに2時間の一乗寺周辺散策を始めました。曼殊院への道を北上すると「穂野出」という漬物屋さんがあり、名物の「雲母漬(きららづけ)」を買い求めました。試食をすると親指の大きさぐらいの小茄子を、白味噌であえた独自の漬物でした。創業時の製法を守りながらここでのみ販売しているそうで、2袋買い求めました。さらに北上すると武田薬品(株)の京都薬用植物園前に到着、パトカーが枝道で待機していました。途中の民家の生け垣には赤い実を沢山つけた南天が目に留まりました。10:38 曼殊院門跡の勅使門前に到着しました。門の両側白壁には5本の白い筋があり、格式の高さ(北野天満宮の別当職)を示します。警官と境内を清掃する人々が目に付き、拝観者は北通用門より中に入りました。曼殊院の始まりは 728年 伝教大師最澄により比叡の地に創建された東尾坊が始まりです。1108年 に曼殊院と称を改め、1495年以後門跡(皇室一門の方が住職)となり、1656年 現在地に移されました。大玄関(虎の間)には狩野永徳筆の襖絵があり、大書院と小書院(奥に茶室「八窓軒」がある)は江戸時代初期の書院建築で何れも重要文化財となっています。枯山水の庭園は名勝庭園の指定をうけていて、筋目をつけて掃かれた白砂と斜面には落葉した赤いモミジの葉が敷き積もり見事でした。11:19 曼殊院を出て南下し圓光寺に寄りました。臨済宗南禅寺派の寺院で山号は瑞巌山、開基(創立者)は徳川家康で日本における初期の活字本の一つである「伏見版」の印刷事業が行われたとの事でしたが時間の関係で拝観はしませんでした。11:42 詩仙堂に到着しました。こちらは前から聞いていた場所で集合場所にも近いため拝観し残りの時間を過ごすことにしました。詩仙堂は16才で徳川家康の近習となり33才の時大阪夏の陣で勇躍した石川丈山が59才の時(1642年)造営し90才で天寿を終えるまで住んでいた場所です。この間に彼は清貧の中で聖賢の教えを自分の勤めとし詩・書・作庭を楽しんだ風雅な文化人でした。詩仙堂の名の由来は中国36人の詩家の肖像を狩野探幽に描かせ、その図上に各詩人の詩を丈山が自ら書いたものを壁に掲げたところにあります。丸く刈り込んだサツキが陽光を浴び輝いていたのが印象的でした。12:30 平安神宮に近い民芸茶屋「豆狸」で京風弁当をいただきました。13:30 東福寺に到着、ガイドさんの案内で通天橋受付まで歩を進めました。月下門から臥雲橋にさしかかると紅葉した木々の向こうに通天橋が見えました。モミジは盛りを過ぎ、平日でしたが大勢の人が来ていました。日下門に来ると巨大木造建築物の禅堂と本堂(仏殿)が間近に迫ってきました。東福寺は臨済宗東福寺派の大本山で聖一国師(円爾弁円:1202~1280)により開かれ奈良の東大寺と興福寺から「東」と「福」の2字をとり藤原(九条)道家により造営されました。京都五山の第四位の禅寺で何度か火災による焼失と復興をし現在の建物は 1890~1934 に再建されました。13:50 通天橋拝観受付を済ますと開山堂への渡り廊下がありここからは名残のモミジが陽を浴びて鮮やかに輝いていました。近くには禅宗寺院における僧侶の住居といわれる方丈がありこの周囲には作庭家の重森三玲により1939年に完成された「八相の庭」がありました。南庭は巨石と渦巻く砂紋により表現された枯山水庭園で近代庭園の傑作とされています。14:38 集合場所に近い霊運院に入りました。1390年 岐陽方秀によって開かれ、はじめは不二庵と称していました。書院前には「九山八海の庭(霊の庭)」があり、小書院西には雲と無心に動く水の美しさを鞍馬砂・白砂の砂紋や枯滝組で表したという臥雲の庭がありました。日露戦争中はロシア人の捕虜収容所にもなったことがあり、遺品を展示してました。15:35 京都駅に到着。駅ビルで夕食をとり、ひかり476号に乗車、熱海経由で無事帰宅しました。このブログ原稿を作成するにあたり情報を正確に伝えるためにインターネットでいろいろ調べました。この中で便利な社寺サイト一覧と京の名所旧跡巡りが大変参考になりました。京都にお出かけの時はこちらのサイトを見てから行かれることをお勧めします。

2013.01.06

コメント(1)

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

- handmadeのある暮らし。

- ☆木の紙でつくる箸置き☆

- (2025-10-15 19:03:58)

-

-

-

- 暮らしを楽しむ

- イタリアンでちょい飲みしてきたよ

- (2025-11-27 07:03:10)

-

-

-

- 地球に優しいショッピング

- ☆洗たくマグちゃん プラス☆

- (2025-09-04 23:16:08)

-