全461件 (461件中 1-50件目)

-

しばし休息します。

しばらく楽天日記の更新をご無沙汰しております。ブログ自体は止めてしまったのではなく、現在は地域ブログの【どすごいブログ】で記事を書いておりました。これまで並行して同じ記事を双方のブログで書いてきましたが、今後日々のつれづれに関しましては 『保険販促委員会 Ver.どすごいブログ』 で綴っていきたいと思っております。「どすごい」とは、愛知県の東三河地方で使われる方言で「ものすごい」といった意味で使われています。今流でいえば「超スゴイ」といったところでしょうか・・・楽天ブログは、まだ「ブログ」といった言葉が浸透していなかった時代(当時は楽天日記といわれていました)の2004年5月から活用してきました。今後このブログをどう活用していくべきか現在思案中であります。「保険販促」という名前から販促に関することや保険の裏側・カラクリといったプロでしか分かり得ないことなどを記事に出来ればと考えているところであります。構想がまとまりましたら、改めて再開したいと考えております。それまでの間、『保険販促委員会 Ver.どすごいブログ』をご覧くださいませ。なお、9月から11月までの記事は下記をご参照ください。・ 9月 ⇒⇒⇒・10月 ⇒⇒⇒・11月 ⇒⇒⇒ではまた再開したときまで、さようなら。

December 1, 2010

コメント(0)

-

人材と人財

近ごろ『人材』という字を『人財』と書かれているのをよく見かけるようになりました。人財・・・ つまり「人は財産である」という意味からこのような字が使われるようになったのだと思いますが、どうして「人材」ではダメなんでしょうか??たぶんここ10数年来でしょうか、企業人のお偉いさん方が発した言葉を引用するなど、自己啓発系の本やセミナー等々の影響でこのような使われ方がするようになったのではと思います。私が察するに「人財」という字を使う多くの方々は、「人材」という言葉がどのようにしてできたのか、たぶん起源を知らずして安易に使っているようにも感じられます。言葉ができた背景には何百年、何千年と長い歴史があるわけで、一個人が生きてきた、たかが何十年とは比較にならないわけですので、お偉いさんが言われたからといって、そのまま鵜呑みにするようなことになってはいけないと考えます。篤姫が母親から教えられた「一方聞いて沙汰するな」。『どんな人の声にもまんべんなく虚心に耳を傾け、その人その人の身になってよくよく考える』ことを大切にするように。もとの「人材」という言葉の真の意味を知ったならば、この「人財」という言葉は、なかなか使えなくなると思います。----------------------------------------------------------------------------人材とは・・「人材」の「材」は、「木」と「才」から成り立っている。今の木は植林されているものが多いので、途中で間引きされたり、枝打ちされたりして、まっすぐで節の少ないものになっている。漢字が生み出された頃の木材は、自然のままの木を切り出していたので、曲がったり、節がいくつもある木のほうが多かった。木を使って何かを作る時、まっすぐのほうが作りやすい。自然の木だと曲がったり、節が多かったりで面倒で作りづらいことが多い。でも、曲がった木は上から横から強い力を受けたとき曲がっているところがその力を吸収してその力を両端に逃がすために折れにくくなる。節が多いところはとても固いので加工に時間がかかる。しかし、上からの力に強いばかりか、油を含んでいるので腐りにくい。だから長持ちする。そのような理由で、曲がった木や節のある、いわゆる「クセのある木」を上手に使って工事をすると「台風や地震」に強く、しかも「長持ち」する建物ができる。特に波による強い力を受けて破壊される心配が多い木造船は、胴体を内側から支える骨組の部分には、はじめから曲がっている木を何本も使っている。つまり「木」のクセが強みになっており、これが「適材適所」の語源にもなっているのは興味深い。クセのある木を効果的に使ってよいものを作るには、当然レベルが高い「特別な才能」が必要になります。そこで「木」の横に才能の「才」をつけたのが「材」の字の成り立ちとのこと。とすると「財」はということになる。財の「貝」はお金を表す。つぼの中に入れたままではお金は生み出さない。そこでなにか「事業」をしなければならない。どんな商品、どこの地域、誰に対して、どんな売り方などを考える。実際にこうするにはこれを担当する社長が「高い才能」を身につけなければならない。このような事情からお金を表す「貝」の横に才能の「才」が「財」の字の成り立ちとのこと。と言うことは「木」を人にたとえていくと、「人材」が正しい使い方と言うことになる。「人財」は社長やそれに類する人のこと。----------------------------------------------------------------------------コレを知った上でなお「人財」という言葉を使うのなら、それはそれで良いと思います。しかし、言葉ができた歴史の重みを感じて欲しいなと思います。言葉の意味はとても深いものなので安直に変えて使うものではないと考えております。

September 6, 2010

コメント(2)

-

イケテルさんゆかりの吉田城、改修工事??

先日、豊川沿いを走っていると吉田城に囲いが掛けられていました。これはイケテルさん・・(池田輝政)が成し遂げることができなかった城整備なのかと・・・?この吉田城、もとは今橋城と呼ばれ1505年このあたりの豪族・牧野古白が今川氏親の命により築城したとされています。(今川氏親は今川義元の父上ですね)その後、松平氏と戸田氏の争奪戦が繰り広げられ、1546年に今川義元が攻略して城代を置きます。「桶狭間の戦い」の後、城は徳川家康に攻略され、家康の重臣であった酒井忠次が城主となります。そして、豊臣政権となり秀吉により徳川家康が関東へ移封されると1590年に池田輝政(通称:イケテル)が15万2千石の城主になり、城下町の大々的な整備をはじめました。1600年の関ヶ原の戦いで功績を残した後、播磨52万石(播磨一国支配)で入城することになるため、吉田城の整備は途中となってしまいました。この吉田城、その後も城主が頻繁に変わり、整備が未完成のまま明治を迎えてしまいました。ちなみに現在の姫路城の形跡を残したのは、この池田輝政・通称イケテルさんです。ですので私はこの吉田城を勝手に出世城と呼んでいます。国宝四城のひとつでもあり世界遺産でもある姫路城と、このようなところでつながりがあるとは、吉田城も侮れませんね。春先に観てきた姫路城は本当にすばらしいものでした。⇒⇒⇒

September 4, 2010

コメント(0)

-

大正ロマンを感じる珈琲館

東栄町で開催されている『山里のアート巡り きてみん!奥三河』を観たあとは、登山からの疲れを癒すためにとうえい温泉へ寄り、その後は帰路につきます。道中、151号線を通ることから、ふとあることを思い出しました。少し前に読んだばるるんさんのブログで、『旧銀行の建物が「鳳来館」という名の珈琲館になっている』と書かれた記事のことを・・・また以前に友人からも同じ話を聞いていたことがリンクし、立ち寄ってみることにしました。建物はネット上で観たことはありましたが、本物を間近でみるとその由緒ある古きよき佇まいに魅了されてしまいます。 玄関ドアを開けると広々としたクラシカルな空間が目の前に広がってきました。とても良い感じの空間です。満席だったので席が空くまで、二階で行われていたガラス細工の催し物会場でしばし時間をつぶしました。当時のレトロな感じが、いまなお残っていますね。とても良い雰囲気です。お店の方がご丁寧に呼びに来てくださったので一階へ移動。早々に席につき、メニューを見せてもらいます。メニューの中に書かれていた書。どうやらココのオーナーさんは遊彩書画といって、師を持たない我流の書道家さんらしい。すばらしい書ですね。オーダーは、中煎りされたペルーの豆と深煎りのグァテマラ豆をブレンドした珈琲を注文。水の入ったカットグラスが綺麗ですね。このグラスはけっこう高そう。コーヒーがくる間、このレトロ感を満喫します。隣に座っていた若いカップルも写真を撮っていました。こういった場では、写真を撮るのは女性が多いようですので、男性である自分はちょっと目立ってしまいます。 珈琲と一緒に付いてきたコーヒー・シュガー。こういった形で出てくるのはたいへん珍しいですね。私は珈琲はいつもブラックでいいただくので、その旨を伝えるとお持ち帰りくださとのことでしたので、遠慮なくいただいて帰りました。本来ならお店のなか全体の写真を撮りたいところでしたが、満席のなか写真は非常に撮りづらい状況でしたので、残念ですが控えてきました。このレトロ感あふれる雰囲気は、いちど体感してみることをおすすめします。好きな人はかなりハマるのでは・・▼ 【 大野宿 美術珈琲 鳳来館 】 愛知県新城市大野字上野17-2 http://yusho-agata.com/houraikan/

August 29, 2010

コメント(0)

-

山里のアート巡り きてみん!奥三河

本宮山登山を終え、北設楽郡東栄町まで移動しました。東栄町役場から5分ほど走ると東栄町旧東部小学校に到着。ここで『山里のアート巡り きてみん!奥三河』が開催されています。この催しについては、最近どすごいブログに引越しされてきた商業書道家 鈴木愛さんの旧ブログでこのことを知りました。大自然のなかに佇むのどかな小学校はとても良いですね。この題字は、豊根村出身で豊橋で活動されている熊谷香里さんと鈴木愛さんとの合作。校舎内の廊下、ここの卒業生ではないのに、なにか懐かしさを感じます。教室毎に各アーティストさんの作品が展示されています。創作された作品に私自身、混じってみました。学生時は一番後ろの席が好きだったんですけどね・・(笑)この創作は先の題字の熊谷香里さんによる作品。 こちらは、ばるるんさんのブログで時々紹介されている新城・桜淵の『cafe 爾今』さんのブースで、教室は理科の実験室。窓際に「のぞいてください。」と、なにやらのぞき穴のある怪しい雰囲気の板ばり。顔を穴に近づけ、のぞいてみると・・・こういった創作はとてもおもしろいですね。懐かしい板張りの階段から校舎の二階へと移動します。和室にあったのは先述の鈴木愛さんのブース。大きな作品が目に入ってきます。こちらの創作は、愛さんのブログTOPの画像でおなじみの作品『流星』ですね。また下に降りていくと応接室があり、ちょっとすき間が空いていたので誰かいるのかと思いのぞいてみれば・・・人形のこの怠慢さがちょっと笑えます。渡り廊下を歩いて体育館へ向かえば、チェンソーアートの作品群。グランドでは実際にチェンソーを用いて豪快な音と共に作品を創作していました。東栄町では毎年大会が行われており、私もこれまで数回観たことがあります。体育館内では、木をくり抜きその中にあかりを灯すランプシェードの作品の数々。そしてカカシ作りの体験も行われていました。作品はコンテストに応募することもできるそうです。自然が育む静かな環境の中、なにかほのぼのさを感じる旧 東栄町立東部小学校。この学校施設内において地元で活躍される現代アート作家、クラフト作家の展示作品の数々。ゆったりと流れる時間において、有意義な時を過ごすことができました。▼ 【 山里のアート巡り きてみん!奥三河 】 http://kitemin.jp/

August 29, 2010

コメント(0)

-

本宮山登山 Vol.31

今年はじめての本宮山登山です。前回に登ったのは昨年12月27日でしたので8ヶ月ぶりです。数年前まで二週間に一度のペースで登っていたこともありましたが、最近ではめっきり減ってしまいました。7時に登山口をスタート。これまでの猛暑とはうって変わって、爽やかさを感じる朝でした。木々の間からは朝日が差し込み、とても気持ちの良い光景。登山道には、昨年10月にこの地方を襲った台風による倒木が、まだそのままになっています。当時の凄まじさを物語っていますね。ふと真上を見上げれば、澄んだ青空が・・久しぶりなこともあり、少々時間を費やしてしまいましたが、なんとか奥宮の階段までたどり着きました。ここを掛け登って行けば砥鹿神社 奥宮です。奥宮に到着したら、すぐにお参りをします。その後、登山カードにスタンプを。気温計はすでに23℃を指していました。奥宮からは休憩所まで移動する際、富士山が望める場所があります。夏場は空がモヤッとし、なかなか見ることができませんが、きょうは朝がた湿度が低かったせいか、空気が澄んでいたので、しっかりと富士山を拝むことができました。しばし休憩をしていると、アブが近寄ってきて私の靴下に止まりました。写真でも撮ろうとそうこうしているうちに、アブが靴下上のほうまで上がってきて、それに気がついた瞬間、「チクッ」と刺されたようでしたが、すぐさま手で払ったので大丈夫だったようです。そのあとしばらく、怒ったアブにつきまとわれましたが・・・休憩を終え下山開始です。登りの時より気温や湿度が上がっているため、とても暑く感じられます。それでも、きょうはとても空気が澄んでいることから、景色の見晴らしも良いです。雲が存在感がいつもに比べ、より感じられます。 そんなことを思いながら下っていると、珍しい人に出くわしました。以前、早朝6時に行われる勉強会「6時クラブ」でよくご一緒した名古屋のY氏でした。Y氏とは数年前、富士山登山にご一緒したことがあり、私はそれ以来挑戦しておりませんが、Y氏は今年も挑戦するとのことで、トレーニングに来たそうです。名古屋からご苦労様です! この度も無事に下山することができました。本宮山には一丁目、二丁目、三丁目といったように山道に目印があるのですが、一丁目だけは皆さんなかなか見つけられないようです。でもこのようにちゃんと存在しています。 ウォーキングセンターの駐車場まで歩いていると微笑ましい姿に遭遇しました。下の写真ですが、下にそって順に見ていただくと、双方が近寄って最後に「チュッ」としているように見えませんか・・??(笑)風でたまたまこのようになったんですけどね。。。 これはコスモスでしょうか・・? とても鮮やかに写しだされました。 帰りには、ウォーキングセンター手前の「さとの茶屋」で、麦とろ飯と五平餅をいただいてきました。ここは美味しいんですよね。お店のおじちゃん、私と同姓ですが、けっして親戚ではありませんので、あしからず(笑) このあとは、『山里のアート巡り きてみん!奥三河』が開催されている、北設楽郡東栄町へと向かいました。その模様はまた後日。

August 29, 2010

コメント(0)

-

切手の貼り方を楽しむ

当ブログでちょっと変わった切手の貼り方など取り上げてきました。こうすることで相手の心象にも残りやすくなりますし、なにより自分自身が手紙を出すことを楽しめるようになると思います。今日(こんにち)のようなデジタルな時代だからこそ、人間味あるアナログ的な要素が必要であると、近ごろでは特に感じるようになってきました。以前、切手の耳を使う貼り方を記事にしましたが、手紙を受け取る人にはコレ、けっこう好評です。最近使用した切手は、耳が付いていたわけでは なかったのですが、横に解説が書かれていたため、それをあえて耳として使ってみました。こんなふうに手を施し、受け取った相手がどのような表情を浮かべるのかを想像しながら手紙を書くことで、より一層こころあるものが書けるようになると思いますが・・・ いかがでしょうか??

August 28, 2010

コメント(0)

-

古民家再生の隠れ家

古民家を再生した隠れ家的なお店「Kado」に行ってきました。近ごろは古民家を再利用したお店が流行っているのでしょうか、豊橋でもよくみかけるようになりました。 この日は、生命保険会社の職員さんと代理店との間でシンポジウムを行なうため、このお店を設営しました。なかなか雰囲気の良いお店です。 早速メニューを見せてもらいましたが、実はメニューを見る前から食してみたいものがありました。 何かで見た「うずら卵のピクルス」・・・ この写真を見たとき、うずら好きな自分としては、ぜひ食してみたいと・・・ 鮮やかな色彩は食べるのがもったいないと感じるほど艶やかで綺麗です。見かたによっては、なにかチョコレートのお菓子のようにも感じられます。これはとても美味しい!! イタリアンをベースにした創作料理は、いろどりも豊かで見た目も楽しませてくれます。 紅茶で煮立てた豚の角煮。これはクサミが消えて意外にさっぱりとした味わい。 私が飲むお酒は、自分の中では定番のスコッチをトワイスアップで。ビールではすぐに酔ってしまうので、これが一番自分に合っているように感じます。パスタ類もいくつか注文しましたが、こちらはお茶漬けパスタだったかな・・ デザートの種類も多く、各人それぞれ好みで。このお店はお昼はランチもやっているとのことです。その時間帯でもいちど利用してみたいものです。▼ 【 garden dining Kado 】 http://www.gd-kado.com ----------------------------------------------------------------- 有意義な時間が過ぎるのはあっという間ですね。 外へ出ると、日中ではあまり目にしない光景が目に入ってきました。なにか都会っぽいですね(笑) この光景は豊橋の中でもお気に入りのひとつです。

August 20, 2010

コメント(1)

-

廉価でも書きあじは良し

色彩雫シリーズと同時にとても安価な万年筆を購入。以前、精文館で目にして気になっていた商品でしたが、あまりにも廉価なので機能的にどうなのかと、購入を見合わせていました。でもハズレな商品であっても価格的にみて諦めができると思い、試してみることにしました。商品タグには「セーラー万年」と書いてあったので、セーラー万年筆でもこのような廉価なタイプのものを投入したのだと思っていたら、どうやら表記まちがいでした。実際にはアメリカの『SHEAFFER シェーファー』万年筆。シェーファーは初めて手にします。シェーファーの歴史は古く、1906年に宝石商として創業。翌年レバー充填式万年筆を発明し、さらに翌年には特許を取得。ニクソン、レーガン元大統領は、シェーファーの愛用者。1951年には、吉田茂元首相が国連憲章調印式でシェーファーのペンを使用したことは文具好きには有名な話。 私が手にしたのは廉価なホワイト色のこちら。値段は安くとも、書きあじは なかなか良い感じです。 ペン先のニブは細字サイズを表す「F」の文字、そして“SHEAFFER”と“MADE IN USA”の刻印。 キャップにも“SHEAFFER”と“U.S.A”の刻印がしっかりと刻まれています。安価な価格帯にもかかわらずキャップはネジを回すタイプです。さっと手に取り、サラッと書く。普段使いにはとても適している万年筆だと感じました。

August 20, 2010

コメント(0)

-

色彩雫シリーズ 【朝顔】

パイロット万年筆から出ている『iroshizuku 色彩雫』シリーズのボトルインクを購入。この度も前回、前々回と同じようにブルー系のインク。「kon-peki 紺碧」、「tuki-yo 月夜」 とつづき、今回の「asa-gao 朝顔」。(前回の記事 ⇒ )このシリーズは、ブルー系だけでも何種類も発売されており、時と場合そして相手によって色の使い分けが楽しめるインクです。 ボトルそのものがとても洗練されたデザインになっているので、これだけでもインテリアとしての価値を十分見いだせそうな装いです。「ajisai 紫陽花」や「tsuyu-kusa 露草」といったインクの色彩もステキで、どちらにしようか迷いましたが、今回は季節的に「asa-gao 朝顔」が良いなと。 万年筆の醍醐味は、なんといってもインクの色彩が楽しめることだと思います。そしてインクの使い方によって、書き手のココロが伝われば、たいへんすばらしい事だなと感じます。

August 20, 2010

コメント(0)

-

WHAT'S TANKORORIN?

夕刻から新城方面・作手経由で風情ある町並みの足助町へ。昨日は「たんころりん」の最終日でした。その前日は、万灯まつりや花火大会が重なったため、人混みですごかったそうです。前々日の13日には、「愛知キモノジャック in 足助のたんころりん」なる企てがあり、着物をまとった人たちが足助のまちをジャックしたそうで、これには遭遇してみたかったなと思いました。足助といえば紅葉の名所として「香嵐渓」が有名ですが、その前を走る国道の反対側には江戸時代の宿場町の面影を残す古い町並みがあります。この町並みを活かし活気ある地域にしようと、さまざまなイベントが行なわれており、そのひとつが「たんころりん」です。 今年の7月には東京のビッグサイトで開催された自治体総合フェア特別企画「第2回活力協働まちづくり推進団体表彰場」でグランプリを受賞されたそうです。地域住民が一体となってまちづくりされる姿は本当にすばらしいですね。この度の受賞、誠におめでとうございます!!さて前置きが長くなりましたが、「たんころりん」に火が灯る時間までまだ少しあるので、香嵐渓のほうまで繰り出してみました。川の水が涼しげな感じで、水遊びをされている家族連れもチラホラ。 たしか3年ほど前に架けかえられた待月橋(たいげつきょう)。紅葉シーズンには、きっと多くの人で大渋滞するんでしょうね。 こうやって橋を独り占めできるのも わるくないですね。 待月橋から国道153号線方面を望んだところ。 せっかくなので川に入ってみると水が冷たくて気持ちが良い! 山の方角は雲行きがあやしく時おりカミナリがなっています。 まだ外は明るいですが、そろそろ たんころりんに火が灯りそうな時間になったので、町並みの方へと移動してみます。ここは、たんころりんの名スポットとしてカメラを構える人が多く集まる場所で「マンリン小路」。われながら良い感じの写真が撮れたなと・・ そうこうしていると小ぶりだった雨が徐々に大粒の雨へと。お腹も空いた頃でしたので、雨やどりを兼ね、マンリン小路前にある「小松屋本店」さんで食事をすることに。 昨年、うなぎの「川安」さんがお盆休みで運悪く食べられなくて、食事処をどうしようかと考えていたろころ、ちょうど足助の人(あとで出てくる風外の長橋さん)に教えてもらったのが、この小松屋本店さん。そのとき入ってみたら美味しかったので、今年もおじゃましました。そして注文したものは・・なんと昨年と同様、天丼とおかめうどん。やはり昨年同様、美味しかったです!! 食事を終えた頃には、どしゃぶりの雨もすっかり止んでいました。香嵐渓を流れる川で、金魚花火と灯篭流しがあるというのでそちらへ移動。こちらは金魚花火。そして灯篭流し。 時間にして15分から20分くらいで終了。そしてまた足助のまちへ。この時期に足助へ来たのだからと「たんころり」の和菓子を買うために『御菓子司 風外』さんへ。ちょうど軒先にお店の長橋さんが出ておられ、しばしお話をしてきました。この地ではすっかりおなじみの「たんころりんまんじゅう」。まんじゅうといって良いものなのか、正式にはなんていう名前なのか知りません。せっかく店主がいたのだから聞けばよかったなと。今度はそこからすぐ近くにある「さかたや」さんで珈琲ブレーク。足助へ来た際には必ず寄るようになってしまいました。 ここは和小物のお店ですが、カウンターで珈琲が飲めるようになっています。こちらではイタリア製の焙煎機とスイス製のミルがこだわりですね。カウンターに並ぶ、カエルの人形の表情が可愛らしいです。 それにしてもココは水がおいしい。それを告げると、「水道水ですよ」とのこと。それを聞きちょっとビックリ!水道水がこれほどおいしいとは。。。足助は水がとてもおいしい地域だそうです。でも残念なことは、近ごろの国道のバイパス工事によって水の流れが変わってしまい、とてもおいしかった湧き水が出なくなってしまったそうです。さて、そろそろ時間となったので、町をひと回りしてから帰ることにします。通り雨の夕立があったため、今回はゆっくりと町を見てまわることは出来ませんでしたが、今年もこの時期、「たんころりん」を見ることが出来て良かったです。 足助の情報はいつもこちらから頂戴しております。いつもありがとうございます!!▼ 【 思いつくまま -足助から- 】 http://asuke.air-nifty.com/blog/▼ 【 たんころりんNews! 】 http://m.tankororin.com/▼ 【 あすけお宝情報編集長日記 】 http://plaza.rakuten.co.jp/asuke/

August 15, 2010

コメント(0)

-

街中では珍しく・・

自宅の玄関先でヤモリに遭遇。街中でみかけるのはめずらしいです。ヤモリは縁起物だとも聞きますね。そんなヤモリによく遭遇する街にこれから行ってきます。今年もこの季節がやってきました。 『 たんころりん 』近ごろではけっこう有名になってきた感じはありますが・・・とはいっても、東三河の人にはまだまだあまり知られていないようです。13日には「愛知キモノジャック in 足助のたんころりん」なるイベントがあったそうです。本日は「たんころりん」最終日。情緒あふれる足助の町並みを堪能してきたいと思います。レビューはまた後日に。。。

August 15, 2010

コメント(0)

-

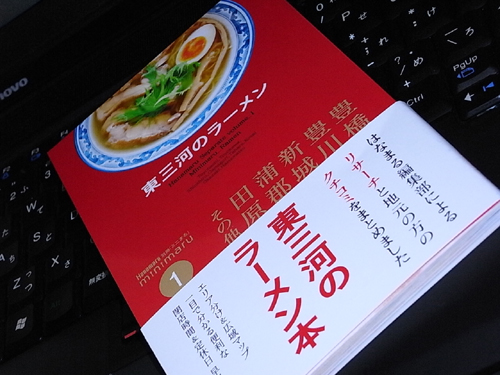

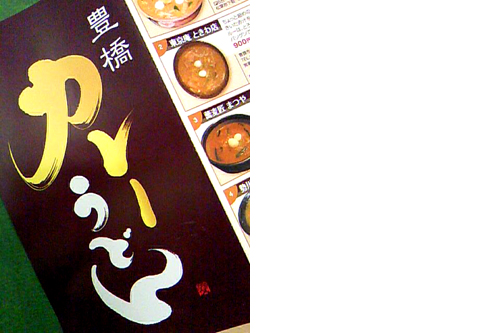

東三河のラーメン本 & カフェ・スイーツ

先日、ラーメン店の政次郎へ行った際、そこで見かけたポスターが気になりつつも、すっかりそのことを忘れていましたが、思い出すようにしてすぐさま書店まで行き購入してきました。ラーメンは毎日食べても飽きることがないほど好きなので、このようなガイドブックがあるとうれしいです。お店の存在は知りつつも、どういった系統のお店なのか分からず、これまで入ることを躊躇していたお店なども、前情報が分かるようになり重宝しそうです。(事前情報など無くいきなりお店に入るのもまた楽しいものですが・・) それからもう一つ、『cafe sweets』という本を見ていたら、今号はカフェのインテリア特集。パラパラとめくっていると見覚えのあるお店が・・・アポロ・コーヒーさんが掲載されていました。アポロコーヒーさんは先日一周年を迎えられたそうですが、倉庫を改装したお店はほとんどが自作なんだそうです。インテリアデザインの学校で学ばれたというだけあって、店内はとても洗練されていますね。▼ 【 APOLLO COFFEE WORKS 】 http://apollocoffee.com/

August 14, 2010

コメント(0)

-

いつまで暑中? いつから残暑?

手紙やハガキによる「暑中お見舞い」は、いつから「残暑お見舞い」に変わるのか?それは立秋からですね。今年は8月7日でした。先般、町内の回覧板が8月のはじめに回ってきた際、あいさつ文として「残暑お見舞い申し上げます」となっていて、“ちょっと気が早いんじゃないの?”と感じたものです。さて最近、鳩居堂さんのアサガオのハガキで書いた残暑見舞い。宛名面には百人一首の小野小町の切手。その下にちょっと吹出しをつくって簡単なあいさつ文。小野小町がしゃべっているように見えないですか?先日、豊橋 精文館の文具館へ繰りだし、一筆箋やハガキを物色。マス目が原稿用紙っぽいものや、画像ではちょっと分かりづらいですが透かし柄がステキなものを発見。 とっても夏らしいハガキも・・これは8枚綴りになっています。 そして鳩居堂さんのハガキ。こちらはもう少し経って、秋めいてから使おうかなと。 鳩居堂さんのハガキは色彩がとても綺麗ですし、ほのぼのとした感じの絵柄が良いですね。

August 14, 2010

コメント(0)

-

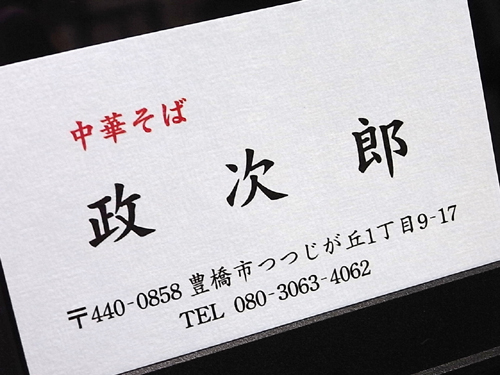

あっさり醤油で評判の正統派 中華そば

今日は立秋。残暑お見舞い申し上げます。暦の上では秋に入りましたが、すこぶる暑さ・・猛暑お見舞いとしたほうがよさそうですね。先日つつじが丘にある、あっさりした味で評判のラーメン店「政次郎」へ行ってきました。 場所が少し分かりづらいため、ちょっと迷いましたが、なんとか到着。ここは以前、支那そばを扱っていた「比魯子」と同じ場所で、当時の店舗を居抜きで新しいオーナーが営んでいるらしい。 夕方の開店時間まじかに到着するとすでに先客が2名。帰る頃には写真のとおり、駐車場がいっぱいになるほどに。お店の佇まいが少し変わっていて、最初はどこから入って行けばよいのかと・・写真で見ると板壁一枚のようで錯覚してしまいますね。 カウンター席のみが10席あり、店主とその奥さん、そして子供さんと思われる3人で稼働しています。厨房が目の前なので作業を見ていると、ゆであがった麺の湯の切り方など丁寧な仕事をしているといった印象です。今回はこのお店の看板メニューであろう「中華そば」を注文。 細めんに鶏がらベースに煮干を加えた和風中華といった、とてもあっさいりした味わい。麺と共に自分の好みで、完全にハマってしまいました。このお店の名前、「政次郎」と書いて「まさじろう」と読むのか、それとも「せいじろう」と読むのか、単純な疑問でしたがお店の方にお聞きすれば前者だそうです。他のメニューでは塩ラーメンや土日限定で鶏油(チーユ)の入ったラーメンがあります。特に鶏油入りラーメンは、又の機会にぜひ食してみたいと思います。▼ 【 中華そば 政次郎 】 豊橋市つつじヶ丘1-9-17 営業時間 11:00~14:00 18:00~21:30 (売り切れ次第終了) 定休日 月曜日

August 7, 2010

コメント(0)

-

この日をもって引退させました

本日、長年つき合ってきた愛車を引退させました。X90型 マークII 2.5L 直6のツアラーV ツインターボ車です。きょう18:10までに走った距離は、217,021 km ・・これまで特段大きな故障もなく、私の足となり走り続けてくれました。欲をいえば、222,222 km という数字を見たかったのですが、車検期日となってしまい、残念ながらそこまで見られませんでした。クルマを引きとってもらう際には、「これまで長い間、本当にありがとう!」といって、別れを告げてきました。その後、ちょっと悔やんだのが、洗車してキレイにしてあげてから別れればよかったなと。なにはともあれ、いままで何事もなく大いに働いてくれてうれしく思う反面、ちょっとさみしさを感じます。これまで伴にしてくれて本当にありがとう! そしてさようなら・・ 感謝の気持ちでいっぱいです。

August 5, 2010

コメント(0)

-

1周年を迎えられたアポロコーヒーさんへ

コーヒーチケット82枚が一周年記念限定販売だときいて早速、『APPOLO COFFEE WORKS』さんへ。この地域周辺の道路事情は不得意だったため最初に伺ったときはちょっと迷いましたが、今日は2回目ということもあり、すんなりと到着。テーブルつくと膝元付近にある刻印に目がいきました。ちょっとステキですね。 今回は、インドネシアのマンデリン・トバコをオーダーしてみました。苦み強いパンチのある味わいで、前回のグァテマラ同様、とても味わい深くておいしい。そろそろ夕暮れになろうとする時期、ふと外をながめれば、涼しげなそよ風が吹いています。コーヒーブレイクの名にふさわしい優雅なひと時です。 帰りがけにお目当てのコーヒーチケットを2枚購入しました。なかなかお洒落なデザインです。むかし、駅員さんが改札で使っていた“改札鋏”(かいさつきょう)という切符切りで、パチンと切り込みを入れてもらってきました。 ▼ 自家焙煎コーヒー豆販売 カフェ 【アポロコーヒーワークス】 http://apollo.dosugoi.net/ 愛知県豊橋市西高師町沢向20

August 4, 2010

コメント(0)

-

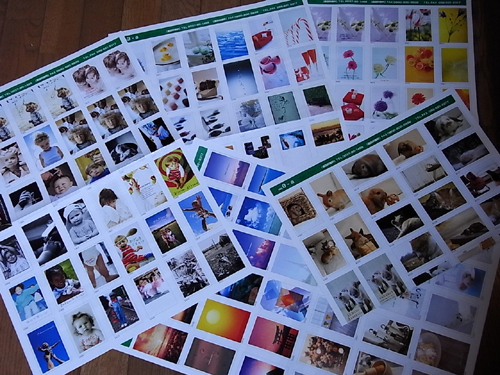

お客さま宅で飼われている動物くんたち

最近伺ったお客さま宅で撮らせていただいた動物くんたち。ここで登場する動物くんたち、私が写真を撮ろうとしていることを理解しているのか、とても行儀よくポーズを取ってくれました。まずは申込書を占拠するネコくん。彼に申込みの署名をしてもらおうかと思ったくらいです(笑) おもいっきりリラックスしちゃってますね。 そして、超接近戦で激写。あまりに近くから写したものですからフラッシュ光でまぶしかったみたい。 つづいてはワンちゃん。“しっかり撮ってくれよ”と言わんばかりのポーズ。 ちゃんとカメラ目線になっているところが愛らしいです。 近ごろの暑さゆえ、グッタリモードでしょうか・・ お次はサクラちゃんという名の猫。女の子なんですが凛々しい顔つきをしています。 ストロボをたいてもビクともしません。モデルさん気取りなのでしょうか・・?(笑) ちょっと撮影に疲れちゃったみたい。でも目線だけは、しっかりカメラ目線。こちらもしっかりカメラを意識して。。 撮った写真をこんな感じに少し加工して、ハガキにしてみたりプリントしてみたりと、後日お客さまにお送りしています。喜んでくださるので当方としてもうれしいかぎりです。

August 1, 2010

コメント(0)

-

『「すぐやる」×「やりぬく」×「認められる」 (on twitter)』

川安さんで美味しいうなぎを食したあと、近くの足助交流館へと向かいました。足助商工会青年部研修会において久米繊維工業株式会社の社長である久米信行氏の講演会に、あすけのたかきさんからお誘いいただき、それにオブザーバー参加させていただきました。3年前にも足助商工会青年部さんで開催された久米さんの講演会に参加させていただきましたが、今回もお声がけいただき本当にうれしく思いました。思えば「くめさん」と「あすけのたかきさん」との出会いは6年前のちょうどいま頃。ブログから派生したご縁でした。さて足助交流館に着くとその横を流れる川は豪雨により増水し溢れんばかりでした。このような状態を見るのは初めてです。 足助交流館の中はこのような感じ。 少し時間が早かったですが開催会場へと。講演の準備に取りかかっていましたが、会場内へ入れていただきました。 久米さんのお話はメール・ブログ・ツイッターといったネット関連のお話が主となるものでしたが、本質はコミュニティにあります。久米さんは数々の著書をお持ちですが、その中でも処女作の『メール道』は社会人が身につけるべきコミュニケーション術が書かれた名作であると今でも感じております。当日の模様なUSTREAMを介して中継し、こちらから観られます。また当日の資料もリンクが貼られています。ちなみに今回の講演会のきっかけは、twitterによるこのツイートが発端となったそうです。すごい時代になったものです。それにしても、久米さんの講演は分かりやすく、聴く者を魅了しますね。この度はお誘いくださました「あすけのたかきさん」、そして足助商工会青年部さんには感謝申し上げます。ありがとうございました! ▼ 【 思いつくまま -足助から- 】 http://asuke.air-nifty.com/blog/▼ 【 あすけお宝情報編集長日記 】 http://plaza.rakuten.co.jp/asuke/▼ 【 久米信行氏 経営者会報ブログ 】 http://kume.keikai.topblog.jp/▼ 【 久米繊維工業株式会社 】 http://kume.jp/▼ 【 T-galaxy.com 】 http://t-galaxy.com/

July 14, 2010

コメント(2)

-

もしかして県下一かも・・

梅雨の明ける少しまえの14日、ある講演会のために足助へ繰り出しました。足助にはここ5年来、年に数回 足を運んでいます。私の足助行きのルートは新城~作手からの山越えルートです。このルートですと信号も少なく作手を通りすぎると、あまりクルマがいないのでスイスイと走って行けます。紅葉シーズンでもこのルートですと、まったく混まないので、もし香嵐渓の紅葉を観に行かれる際には覚えておかれると良いかと思います。この日は豊川を夕方に出ましたが、その時は雨は一時やんでいましたが、新城あたりから徐々に雨足が強くなてきました。時折、おさまったりはするものの、足助に到着するやいなや、どしゃぶりになってしまいました。講演前にぜひ寄りたいところがあり、このどしゃぶりの中、立ち寄ってみることに。そこは、うなぎの「川安」です。これまでも何度か寄ろうとしたのですが、いつも行列ができているお店で、なかなか入ることができません。行列ができていないと思ったら休業だったりと、なかなかここのうなぎを食べられません。このお店の夕方からの開店は午後四時から。私が現地に到着したのが四時半。駐車場には一台のクルマもありませんでした。“もしやこんな天候だから臨時休業??” かと思いましたが、店舗には灯りがついています。お店に入ると、やはりまだお客さんはおらず、どうやら一番乗りだったようです。このような天候が幸いして、やっとのことで入店できました。当初は「うな重」ねらいで行きましたが、夕飯としてはまだ時間が早いせいもあり、お腹はペコペコ状態ではなかったため、「うな丼 上」と「きも吸」を注文。ここのうなぎの旨さは知人からも聞いていましたし、こちらでも紹介されています。その後、何組かのお客さんが入ってきました。そして待つこと10分ほど。念願のうなぎが目の前に出てきました。やはり噂は本当で、バツグンの美味しさ!肉厚なうなぎは、身と皮との間にある特有のヌメリがまったく感じられず、カリッと焼かれて香ばしく、タレとの相性もバツグンです。驚いたことに、丼の中程まで食べすすむと、そこにはまた一切れのうなぎが影をひそめていました。きも吸に入っている肝はしっかりと焼かれたものが入っていました。焼かれたものが入っているのは初めてです。やっとの思いで食すことのできた川安のうなぎ・・ 至福のひと時でした。味と価格とのコストパフォーマンスの高さでは、もしかして県下一かもと感じてしまいます。来月にも足助へ行きますが、今度は食べられるのだろうかと・・

July 14, 2010

コメント(2)

-

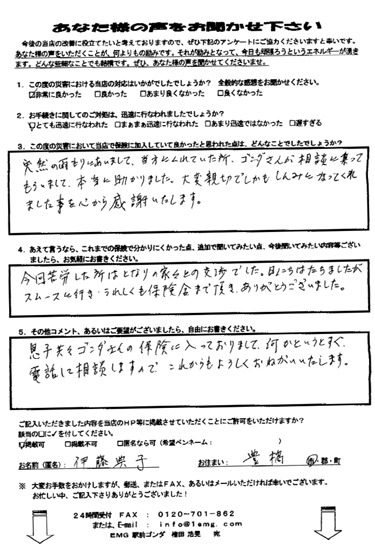

相談者からの声が届きました

先般、生命保険についての『セカンド・オピニオン』について、記事を掲載しました。ご相談者には、今回の相談業務について率直な感想を書いていただくようお願いしてきました。それから一週間後にアンケートが届き、その中には、とてもうれしいお言葉の数々が書かれていました。生命保険には“これが正解”というものはありません。相談者がなにを想い、どのようなことを望んでいるのかを的確な質問を繰り返しながら、自らの潜在意識を顕在化させ、その中でプロフェッショナルならではの保険哲学を融合させることで、その後の道しるべになればと考えております。頂戴したアンケートを読んで、私の「保険哲学」に共感してくださる方がみえることは、たいへん励みになり、また自信にもつながります。「生命保険に関して正しい理解を広めたい」・・・ これが私の最もたる使命だと思っています。

July 11, 2010

コメント(0)

-

お客さまが飼われるペットの写真を・・

お客さまのところで飼われているペットくんたちを写真に撮らせていただき、それを後日ハガキにしてお礼状を出しました。被写体となるものはその時々のひらめきで、庭先に咲いている花であったりと・・ ⇒⇒⇒相手が微笑んで喜んでくださっている顔を思い浮かべながら、こんなことをしています。周りの人間からは「そんな手間の掛かることをして」、「非効率なことをして」などと言われてしまいます。たしかにビジネス的に見れば手間が掛かり非効率だと思われるしれませんが、私自身、手間が掛かるだとか非効率などとは感じておらず、楽しみながら行なっているのでノープロブレムです。

July 2, 2010

コメント(0)

-

保険のセカンド・オピニオンとは・・

私はFP(ファイナンシャル・プランナー)として生命保険に関する相談業務を行なっております。しかし巷でよく聞くような「無料相談」ではありません。『セカンド・オピニオン・サービス』として有料で行なっています。このセカンド・オピニオンという言葉は、もともと医療分野で使われているもので、治療方針を決めるにあたって主治医とは別の医師の意見を聞くしくみをこのように呼んでいます。医療が進歩した今日では、様々な治療法があり、医師によって治療方針が異なることがあります。自分自身の事情や価値観に最も適した治療法を選択することがとても大切で、最初に診察した医師の考えだけでなく、他の医師の意見を聞くことが「セカンドオ・ピニオン」です。保険の場合でも、“絶対にこれが正解”というものはなく、上記のように人それぞれの事情や価値観によって加入の仕方も異なってくると思います。そのため、私はこれを生命保険の分野で取り入れようと考えました。これはけっして後の保険契約につなげるものではなく、あくまで相談に特化した形態です。先日、あるご夫婦からHPを通じてこちらのサービスを受けたいとのご連絡を頂戴し、お話しを伺ってきました。現在加入している保険から新たな保険へと切り替えを勧められているそうで、担当の方から説明を受けたものの理解できず、それらが果たして自分たちに合っているものなのか、まったく分からなかったそうです。最近ではネットで様々な情報を調べることが出来るようになりましたが、結局のところ自分たちに合ったものが分からなかったとも言われていました。そんな中、私のHPにたどり着いたそうです。私はこのサービスを有料で展開しているのには理由があります。それは“無料では中立で公正な相談業務はできない”と考えているからです。このご夫婦も「タダより高いものはない」と思っていたそうで、私の考え方と一致していました。この日本において情報にお金を使うという意識は、まだまだ希薄なように感じます。しかし安価な商品の場合にはそれは必要ないかもしれませんが、生命保険のような高額な商品においては、後々のことを考えた場合、買い手と売り手といった直接の利害関係が生じないプロフェッショナルに、第三者としての意見を求めることは大切なように感じております。今回、相談者であるご夫婦も、これまで頭にあったモヤモヤがすっきりして不安が解消されたようで、たいへん満足されたようでした。料金を支払い、サービス(相談)を受ける。需要と供給の関係から、これ自体でビジネスが完結します。このような状態で、初めて「公正で中立的な立場」でのサービスを提供できると考えております。

July 1, 2010

コメント(0)

-

あじさいの里 形原

蒲郡形原温泉にある「あじさいの里」へ行ってきました。午前中に降っていた雨はなんとか止み、くもった梅雨空の中を出かけてきました。しかし湿度が高かったため、とても蒸し暑い。個人的には、太陽光が照り注ぐ晴天時には、紫陽花は似合わないと思っているので、くもり空がちょうど良いなと・・ 雨つゆが乗っかっている紫陽花の姿を想像していましたが、暑さゆえか、すでに水滴は蒸発していたようです。ひと口に紫陽花といっても様々な種類があるのだなと、ここへきて初めて知りました。色とりどりの花模様があたり一面を覆っていて、とても微笑ましく感じました。 午前中が雨だったため、あまり人は多くないだろうと思っていましたが、その後止んだせいか、けっこう人が出ていました。 「あじさいの里 郵便局」が日曜にもかかわらず、営業していました。めずらしい切手でも購入しようかと考えましたが、特段ほしいものが見当たらず購入にはいたりませんでしたが・・ 池の周りには名前のついた紫陽花が展示してあり、「ババリア」なんていうおもしろい名前の紫陽花も・・ここには「ほたるの宿」と名のついた場所があり、夜になるとゲンジ蛍が見られるそうです。またライトアップもされているそうなので、夜の鑑賞も雰囲気が異なって楽しいかもしれませんね。

June 27, 2010

コメント(0)

-

初の鳳来寺山へ(2)

日があいてしまいましたが、前回からの続きです。本殿から勾配のきつくなっていました。鉄製の手すりに手を添えながら慎重に登っていきます。所々に岩壁を削りそのなかに石像がまつられています。ときおり見せる木々の隙間からは、歩いてきたふもとの様子が見てとれました。ここは「六本杉」があるところ。672年に利修仙人がこの地の霊木7本杉の一本を切って薬師如来を刻み本尊として祀ったと言われる。それ以来、残り6本を六本杉と言うらしい。そして奥の院へ。ここはそのむかし、多くの修行者の修行の場だったそうです。昨年の台風の影響でしょうか、かなり傷みが激しくなっており、いまでも倒壊しそうな感じです。やっとのことで山頂まで登ってきました。下方向を眺めれば、“あのあたりから登ってきたんだ”ということが分かります。山頂から望む景色はバツグンですね。ここで早速お昼にしました。各人が岩場に陣を取り食べていると、ひとりの青年が登ってきました。「私もここでお昼をとっていいですか?」と仲間の一人に聞いていました。そしてちょうど私たちの真ん中に位置するような形でその青年は腰をおろしました。何かしらその青年は仲間の方に話しかけていました。そのうち仲間の別の人が持参したデザートをみんなに分けるため回ってきました。そこでその青年は、はじめて私たちが一緒のグループだと気づいたのです。青年いわく「私は皆さんのグループの真ん中に座っているんですね」と・・・(笑)なかなか気さくな青年でこの日は豊田からひとりで来られたそうです。名前はTKさんと言われ、その後私たちと一緒に行動を共にしました。昼食が終わり、そこから瑠璃山に向かいます。向かうといっても縦走するわけではなく、すぐその向こうが瑠璃山山頂といった具合です。鳳来寺山山頂が684mに対し、瑠璃山は695m。その山頂へは突起した岩場になっており、一人ずつ駆け上がるといった感じ。山頂の岩場はひとりで立つのがやっとの場所で、私は足がすくんで立てませんでしたが、先程の青年 TKさんはあっさりと・・みなさんは駆け登った岩場から元の道へと下りていきましたが、私は別の下り場所からちょと冒険。岩場の上から下を見て、大したことはないと判断して下りていきましたが、途中、危険が伴いそうだったので引き返そうと思いましたが、引き返すに引き返せなくなってしまいました(笑)いろいろと体制を変えながら何とか無事に下りられましたが、冷あせモノでした。あとで下から見上げるとちょっとヤバかったなと・・・あとは軽快に下って行き、東照宮までたどり着きました。実のところ、この地に東照宮があるとはいままで知りませんでした。ここでお参りをしてから本殿へと続く道を行き、そこから石段を下っていきました。この鳳来寺山、よく登る本宮山に比べ低い山なので、ちょっとナメてかかっていましたが、歩く距離が多かったため、かなりバテてしまいました。

June 27, 2010

コメント(0)

-

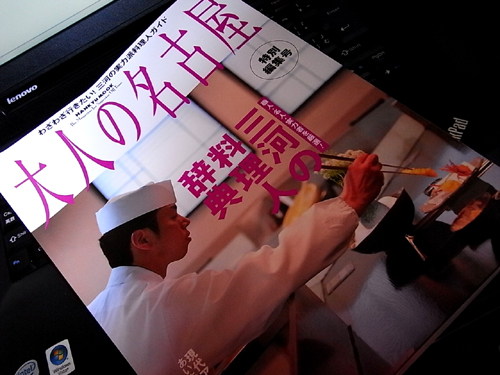

大人の名古屋

最近ではネット経由で本を買うことが多くなりましたが、時にはリアル書店でどんな本が出ていて、またどんな本がよく売れているのかを見て回っています。(売れ筋の本を物色しているわけではありませんが、人々がいまどんなことに 興味を持っているのかと、消費者の動向を探ることも必要かと考えています)ネット書店では欲しいと思う本をピンポイントで探して購入しますが、リアル書店では欲しい本を探しに行くというよりは、書棚を見て回りながら、そこで気になるものがあれば買うといったぐあいです。先日も見て回っている最中、目にとまった本がコレ本のタイトルが『大人の名古屋』・・・ おもしろいタイトルをつけましたね!特集として「三河の料理人辞典」とありましたので、興味津々で購入してきました。行ったことのあるお店も載っていましたが、これまで知らなかったお店も数多く掲載されており、記事を読みながら行った気分にひたっていました(笑)

June 25, 2010

コメント(0)

-

『 トイワス・アップ 』

「トイワス・アップ」・・・ そう聞いてすぐにピンとくる人は、かなりのウイスキー通でしょう。私はあまりお酒は飲めず、なかでも日本酒はまったくダメで、ビールも生中一杯飲めばすぐに顔が真っ赤になるほどです。いろいろと探っているうちに、ここ数年、自分の体質に合ったお酒が分かるようになってきました。それがウィスキーでした。ウィスキーの中でもスコッチなど、シングルモルト・ウィスキーがどうやら相性がいいようです。ウィスキー離れが叫ばれる中、近ごろ巷では一昔まえに流行ったハイボールがまた人気をはくしているようですね。ここは最近のお気に入りのバーで、ホテル・アークリッシュ TOYOHASHI 内にあるガーデン。私はウイスキー 1 に対して常温の水 1 で割る「トワイス・アップ」という飲み方でいつもたしなんでいます。これだとアルコールが鼻にツンとくることもなく、マイルドな口当たりになるので、たいへん飲みやすいのです。私の場合これだけでは酔ってしまうので「チェイサー」といって、水を一杯つけてもらい、ウィスキーと水とを交互に飲むようにしています。このように飲むとお酒の弱い私でも不思議とあまり酔いません。ここは駅にも近くすぐに電車に乗られ、また着いた駅の電車から降りればすぐ目の前が我家なので、利便性がとてもよいのです。

June 24, 2010

コメント(0)

-

日頃からの学びをシェア

中日新聞の一面に掲載されている「中日春秋」。毎日読んでいるわけではありませんが、今日ふとした時に目がいき、読んでみるとたいへん学びの多い事柄が書かれていたのでシェアしたいと思いブログアップしました。書かれていた内容は・・・------------------------------- ここから引用 -------------------------- 迷った末に何かの買い物をしたとする。すると、気に入らない点がみつかっても、むしろ長所を見出し「やはりよい物だった」と思う込もうとするとことが人間にはある。 「よいと思って買った」行動と「やはりよくない物だった」との認知は矛盾するので不快。だが、行動は翻らないので、それに合わせて「やはりよい物だった」と思うことで不協和を解消しようとするらしい。米国の心理学者フェスティンガーが提唱した「認知的不協和理論」だ。 繰り返される海や山など屋外活動での事故にも通じよう。万障繰り合わせた実施のスケジュールは変えたくない。すると悪天候など不都合な条件が出てきても、「大したことはない」と思い込むことで不協和を解消しようとしてしまう。 不都合な条件の無視や軽視を招く、「せっかくの心理」の怖さともいえる。「せっかく休みを取ったのだから」「せっかく準備してきたのだから」「せっかく来たのだから」・・・ 強風下の浜名湖でボートが転覆、愛知県豊橋市の女子中学生が亡くなった事故も自然体験活動というスケジュールの決まった学校行事の最中の悲劇だった。決行を決めた学校や実施施設の側にそんな心理は働いていなかったか。 自然の懐に遊ぶ時、その怖さを頭に入れておくべきなのは当然だ。だが、人間の心の“癖”の怖さも十分に自覚しておく必要があろう。------------------------------- ここから引用 -------------------------- 出典:中日新聞 「中日春秋」私は山を登りますが、自然をなめると怖いと頭では分かっていても、時には雨の中でも登ったりしますので、この記事を読み十分気をつけねばと感じた事柄でした。これは普段の生活の中でも十分起こりうる心理だなと・・人間には失敗はつきものでありますが、失敗をすると「誰が悪い」など、どうも日本人は責任追及に重きをおいてしまうようです。新聞記事を引用しながらこのようなことを言うのもなんですが、これにはマスコミがいけない部分も多々あり、どうも原因究明について言及することはメディアとしてのおもしろ味に欠けると考えているようで、責任追求をするほうがメディアとしておもしろいと。(これは実際に元NHK社会部記者から聞いた話です)しかし責任追求からは、その後なにも生じるものがありません。(賠償金などは別ですよ)「どうしてこのような事態が起こってしまったのか?」など、原因究明を徹底的に行なうことが、二度と同じ過ちを起こさない重要な事柄だと思っております。6年ほど前に起きたあの痛ましい六本木ヒルズでの回転ドア事故。この当時も責任追及の嵐でした。しかしその後、あのドアがどうのように変わったのか、知っている人もそうは多くないと思われます。それが責任追及に重きをおき、原因究明を軽視している最も足ることだと感じます。あのドア事故は、その後徹底的に原因究明され、こどもの心理まで分析することで、二度とあのような事故が起こらないようにと、いまでは様変わりをしています。もしこのビルを訪れる機会がありましたら、このようなことを思いながら見られるのもよろしいかと思います。少し話が脱線してしまいましたが、コラムにあった「人間の心の癖」という部分は、都合の良いように捉えてしまう、ある意味人間の弱さや甘さを象徴しているようにも感じました。二度と同じような過ちを繰り返さないためにも、文部科学省や教育委員会は、ぜひ責任追及だけではなく原因究明の徹底を行なって欲しいと願います。

June 22, 2010

コメント(0)

-

締め切らせていただきます???

今日は夏至。あすから徐々に陽が短くなっていきますね。それにしても蒸し暑い一日でした。さて本日クルマを走らせているときにFMラジオを聞いていて、「あれっ?この言葉の使い方、おかしいんじゃないの???」と感じたのがタイトルに書いた文言です。ナビゲーターが何かの応募について解説していたのですが、「◯月◯日に締め切らせていただきます」と言ったのです。これは謙譲語です。謙譲語とは相手を敬い、へりくだることで丁寧な表現になるわけですが、用法を間違えると聞く者に違和感を与えてしまいます。私はこのとき「相手に許可を取ったうえで締切日を決めたの?」と突っ込みたくなりました。また、時どき目にするのがお店の張り紙に「本日は休業させていただきます」と書かれたもの。お客さまに休業の許可を取って休む場合にはこれでいいかもしれませんが、そのようなことは無いと考えられるので、やはり「本日は休業いたします」が正しい用法だと思います。ここで使われた「させていただく」・・・「させていただく」という言葉はある要件を満たした上で使われる言葉だということです。その要件とは、 ・自分が行なおうとする行動が相手の許可を受けたものであり、 ・またそれによって何かしら恩恵を受ける場合です。つまり自発的に行なう行動は「~します」であったり「~行ないます」と表現するのが適切であるため、ここでは「締め切ります」、あるいは「締め切りとします」が適切だと考えます。それから場合によっては相手にとっては嫌味に聞こえたり失礼にあたる場合もありますので、使い方には注意を要します。(振り返ってみると自分も時折使ってしまいます。自戒の意味で・・)(この「させていただきます」は仏教界(浄土真宗)において万事はすべて御仏のおぼしめしで感謝の意味を込めて行なうとの意から、このような使われ方が出てきたのではないかと・・・)とはいっても、言葉は時代とともに変化しているのが実情です。日常よく使われる「返事」。これを丁寧に言った場合は「ご返事」? それとも「お返事」?これは正確には「ご返事」です。「返事」という言葉は漢語なので、それには「ご」をつけるのが用法的に正しいのです。(「結婚」に関して「ご結婚」とは言っても「お結婚」とはあまり言いませんので理解しやすいと思います)でも「お返事」を使われる人が多いのもまた事実。なので、世間で頻繁に使われるようになることで、文法的には間違っていても口語では間違いとは言えない、というのが国語学者の見解です。(すべての学者がそのような考えとは限りませんが)ところで私は国語学者でもなく国語を専攻していたわけでもありません。なぜ言葉の使い方についてこれほど敏感になったかというと・・・ (ちなみに学生時の成績で一度だけ「1」を取ったことがあります(笑) それは国語でした)もともと、文章を書くのが苦手というより大嫌いであったため、表現力に乏しく、文才のある方がうらやましく思っていました。そんな中、7年ほど前にブログをはじめました。当然のごとく表現力が乏しいため、その当時の内容を読み返すと恥ずかしくなる思いです。当時からそうですが、いまでもブログにアップする際には、読み返しを行ないます。また、何度も書き直しを行ないます。そうこうしているうちに、“どうすれば伝わりやすい文章が書けるようになるのだろうか”と考えるようになりました。何でも量稽古なのでしょう。表現の仕方について考えながら書くようになって、最近では昔より少しはマシな文章を書くことが出来るようになったと感じております。ブログを書いている時というのは、頭に浮かんだ文章をそのままキーボードで打っているのだと思います。でもそこで書き直したりする際、もしこれが話し言葉であった場合には、おかしな表現になっている可能性があります。仕事柄、相手に話が伝わりにくいというのは致命的なので、ブログで表現力を磨くことは、話し言葉においても伝わりやすい表現力が身につくのではと考えるようになりました。(文章を書くことがじょうずな人は話し方もうまいですし、その逆もしかりです)それ以来、ことばの言い回しの違いや同類語を意識してみたり、また末尾に同じことばを使わないなど自分なりのルールを設けてみました。「思います」を連発すると単調に聞こえてしまいますが「思います」、「考えます」、「感じます」と使い分けることで単調さを回避できたりします。また漢字を使う比率も考慮しています。これは自分宛てに届いたメールで、漢字の比率が多いと読みにくいなと感じたことと、読めない漢字があるとイライラしたことから、このようなことにも意識を向けるようになりました。ブログを書く目的は人によって様々ですが、私にとっての目的はまず表現力を磨くためといったことが、ここ最近では一番な目的です。 ▼ 【文化庁 敬語の指針】 http://bit.ly/ajj700

June 21, 2010

コメント(0)

-

初の鳳来寺山へ(1)

6日、初めてとなる鳳来寺山に出かけてきました。参加者は8名。石段ルートから登るコースを登ってきました。登山口駐車場にクルマを止め、そこからスタートです。石段までは鳳来寺高校を横目にテクテクと歩きます。途中、県の重要文化財であり天然記念物の「ねずの樹」が道しるべになっています。石段手前には、硯(すずり)のお店があり、職人さんが作製途中でした。お店の中をチラッと拝見すると珍しいフタ付きの硯もあり、興味津々になってしまいました。また次回訪れてゆっくりと見たいなと・・石段の前に到着しいよいよスタートです。一歩一歩石段の数を数えながら登っていきましたが、300段頃には何段目なのかわからなくなってしまいました。中腹には朱色の仁王門。この先を行くとパワースポットとのいわれがある樹齢800年の傘すぎに出くわします。そして、しばらく歩くとかなり古い閉ざされた門がありました。その後、しばしの休憩。休憩時には座ったりせず、脚の筋肉をほぐすためにつま先やかかとを立て、力を抜きながら足を揺らします。こうすることで、その後の疲労度合いが、かなり違いうとのこと。新緑となったもみじが清々しくてとてもきれいです。石段を登り切り本殿にたどり着きました。ここで少し長めの休憩。ここが到着ではなく、まだまだ先を登っていきます。<つづく>

June 17, 2010

コメント(0)

-

PRアイデアの伝道師が「ランチコンサル塾」

マスコミ等への広報代行を手がけるPR会社『スーパー・ピー・アール』を営まれ、PRアイデアの伝道師でもある蓮香さんが、またもや面白い企画を打ち出しました。名づけて「ランチコンサル塾」。バレンタインの時にはダジャレを使ったPR広報で45媒体のマスコミに流れました。⇒⇒⇒今回の「ランチコンサル塾」…お送りいただいたプレスリリースをそのまま掲載したいと思います。ちなみに蓮香さんの著書『プレスリリースのつくり方・使い方 マスコミが思わず取り上げたくなる』には豊橋の某医療機器商社の事例が掲載されています。 (蓮香さんとの出会いは… ⇒⇒)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [人気]ランチコンサル塾が人気 3人集まればワンコイン 塾長はPR会社社長 参加者はGIF?を同時ゲット ランチ活用に異変!ランチメイト症候群や便所飯も解消? 昔=パワーランチ 今=ランチコンサル━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[本文] コンサル費は不要、食事をご馳走してくれればPRアイディア を出します─。こんな日本一ユニークなコンサルタントが登場。 PR会社「スーパーピーアール」社長の蓮香尚文さん(62)さ んが6月1日から始めた「ランチコンサル塾」が、OLや出張サ ラリーマンに人気という=イラスト。 蓮香さんが先月、自身のブログ「PRアイディア直売所」( http://ameblo.jp/pridea/ )で呼びかけたところ、これまで男 性15人、女性12人の参加(6月10日現在)があり、今月は あと17人が予約済みという人気ぶり。 斬新なアイディアならば急ぎのプレゼン資料に挿入したいという ちゃっかりビジネスマンや、出張で地方から上京、訪問先までの 打ち合わせ時間を利用してアイディアをゲットして商談をスムー ズにしたいとする賢い女性経営者など参加目的はさまざまだが、 いずれも好評。 人気の秘密は、格安料金に加え、GIF(ジィフ=グルメのG+ アイディアのI+友達のF)の3つが同時にゲットできるからだ という。 参加するには蓮香さんにメールで課題・希望日時を伝えておく。 蓮香さんは与えられた課題から回答を作成、当日ランチ開催店で 回答内容について伝授する。課題1個に対し、PRアイディア2 個を回答する。 「食事と話の2つは両立できない」(蓮香さん)ため、参加者に は前日までに回答を提出、翌日のランチ時に口頭でそのポイント だけを解説、終わればそのメモ(A4判2~3枚)を手渡す。 なぜか「参加者は自分のことに加え、同伴する他人の事例も聞き たいという人がほとんどなため、2人か3人の同伴を好む人が多 い」(蓮香さん)という。異業種の人と出逢う楽しみもあるのか もしれない。 ランチ時間には行けず食事なしでもいいか、という問い合わせも 多数あり、その点について、蓮香さんは「基本はお金は受け取ら ず、食事をいただくというのが趣旨なので悩みます」と笑う。 蓮香さんへのランチ提供額は3000円。参加者が3人同伴にO Kすれば、1人1000円ずつの支出になる。2人の場合は1人 1500円。 また、参加者が「課題と回答」のブログ公開に承諾すればさらに 500円引きとなるためワンコインの500円で済むという勘定 に。これまでの参加者は「ブログ公開は全員ノー」(蓮香さん) なためワンコインのちゃっかり賢者は現れていないという。 最後に、なぜ今こんな会合サービスを始めたか。 企画者の蓮香さんは「昨今、1人で食事するのが憂鬱になるラン チメイト症候群や便所飯などの社会問題が指摘され、気になって いました。それを解消しようと、知らない人同士、異業種の人が 仕事の話を通じて楽しくランチを共有できないかというのが発想 のヒント。実際やってみて、そんな人たちからの参加はなかった のですが、逆にツイッターやブログなどのITツールでつながり たいランチ相手のニーズがあるのに驚きました」と話している。 希望者は蓮香さんあてに、メール( pridea@s-pr.com )か電話 (03・6233・9430)でどうぞ。 (了)------------------------------------------------------------[会社概要]1.会 社 名:スーパーピーアール株式会社2.代 表 者:蓮香尚文3.設 立:1979年6月1日4.業務内容:広報代行業5.所 在 地:東京都新宿区新宿5-18-20-605 〒160-0022 TEL 03-6233-9430 FAX 03-6233-94317.会社HP:http://s-pr.com/8.ランチコンサルのチラシ:http://s-pr.com/room/lunchconsul-chirachi.pdf------------------------------------------------------------

June 14, 2010

コメント(0)

-

花の写真をハガキに

最近、お客さま宅へ伺った際、庭に咲いている花の写真を撮らせていただきます。目に見える花模様とレンズを通したそれとでは描写が異なり、また違った世界が観てとれます。撮らせてもらうだけでは申し訳ありませんので、それを後日ハガキに印刷してお礼状としてお送りしています。それがとても好評なようで、皆さま喜んでくださいます。むかしから人に喜んでもらえるようなことをするのが好きな性質なようで、喜んでいただけるとこちらとしても嬉しいので拍車がかかってしまいます(笑)けっしてプロのカメラマンを目指しているわけではありませんが、このようなことから近ごろでは写真にも興味を持ったりしています。それにしても花の写真を撮るのは難しいです。

June 14, 2010

コメント(0)

-

知人から頂いた一筆箋 ~ 精文館 鳩居堂

男子としてはめずらしいと感じている一筆箋好きな自分。そのことを知っている知人は、美術館などに行った際のおみやげに一筆箋を買ってきてくださいます。先日もポーラ美術館へ行ってきたと、日本画家の杉山寧(すぎやまやすし)の一筆箋を頂戴しました。杉山寧は山本丘人、高山辰雄らと伝統に縛られない新日本画の創作団体「瑠爽画社」(るそうがしゃ)を結成した発起人のひとりです。 (左:杉山寧 右:山本丘人)その地でしか手に入れることができない貴重な品ですので、とてもありがたく感じております。杉山寧の『英』という作品の一筆箋です。ところで先月下旬、地元にある大手書店『精文館』の文具館がリニューアルしました。ご存にの方も多いかと思います。文具の老舗である京都・寺町と東京・銀座にある『鳩居堂(きゅうきょどう)』と東京銀座の『伊東屋』のブースができたとのこと。文具好きの私はすぐさま出かけてきました。そこで購入したものは、鳩居堂のハガキと一筆箋。鳩居堂のこれらは紙の風合いがとても良く、万年筆で書くにはうってつけです。この二つのブースを覗いているだけで、知らぬ間に時間が過ぎてしまいます。これからは文具館に立ち寄る回数も増えそうです。

June 11, 2010

コメント(0)

-

はがきの潜在能力について学び、活かす

上記タイトルの講演会に出席してきました。主催は日ごろからお世話になっている『考動研究会』の堀住氏。会社員にもかかわらず、「地域のお店や会社が活気づくために、自分が何か役に立てることはないだろうか」との想いから5年前にこの会を立ち上げられました。通常の講演会といえば主催者側のビジネスライクな企てがあるものですが、彼の場合このような考えはまったくなく、講師の選定には自らの足を使ってその講師の講演会を聴きに行くなど、自分の五感をフルに発揮して情報を集め、上質な講演会を実施されています。経営者からみる商売の視点とは異なり、いち消費者の観点から物事を捉えていますので、彼の考え方や講演会の内容はたいへん役に立っています。今回の講師は福岡でポストカードの通販を営んでいるホワイトベース社の小串広己氏。ホワイトベースさんでは、きれいなカードが豊富にそろっており、私はこちらのハガキをよく利用しています。小串さんはランチェスターの竹田陽一氏とも由縁がとても深い方でもあり、過去にも数回、聴講したことがあります。豊橋や名古屋にも時どき来られますし、ランチェスターが好きな人はご存じの方もいらっしゃるでしょう。私はハガキや手紙といった超アナログ的なものが好きですので、この方の講演は外せません。今回静岡まで一緒に行ったのは生命保険のアリコジャパンでMDRT会員のN氏。日頃よく行動を共にしていますが、MDRT会員の方は意識がすごく高いので刺激を受けられます。さて、講演内容でとても印象的だったのは、「商売において会社やお店が利益を得られるとことはただ一つ。 それはお客さまがお金を支払ってくださったときに初めて粗利益がでる」と・・あたりまえのことです。しかし、例えばお客さまがご送金してくださったとして、スグになにかアクションを起こしているかということです。このあたり案外見過ごしてしまっていることかもしれません。それから、「DMはお金持ってこい」の意味だと。美容室の例として、こんな感じの案内を出したとします。「先般はご来店ありがとうございました。あれから一ヶ月が経ちました。その後いかがでしょうか?またのご来店をこころよりお持ち申しあげます。」もしこれがお寺さんの場合、どうなるかといえば・・「先般はおじいさまのご葬儀ではお世話になりました。あれから5年が経ちました。そろそろおばあさまが・・・」これはかなりマズイですよね(笑)結局は"DMとはこういったことなんですよ”と教えてくださいました。この方のお話は本来ならば当たり前なことなのですが、日ごろ勘違いをしてしまったり、うっかり忘れてしまっていることなど、考え方を正すためのかなり深い内容でした。小串さんの装いは、社名であるホワイトベースらしく、いつも白で統一されていますね。 主催者の堀住さんと一緒に記念撮影。写真右側に写っているのは、小串さんのメルマガのお目付け役である小畑さん。一緒に入ってもらうのを忘れてしまいました。ゴメンなさい。▼ 【考動研究会】 http://www.info-bits.com/▼ 【ホワイトベース】 http://www.white-base.com/▼ 【「ビジネス」と「脳科学」儲かるビジネスはシンプルにできている】 http://www.mag2.com/m/0001029042.html

June 5, 2010

コメント(2)

-

寄りを戻しました

今年の一月下旬に購入したスマートフォン。外出時に、ある程度PCの代替を期待したり、室内PCのリモートコントロールを行ないたいと考え、今までの通常のケイタイから「Windows Phone」にかえました。携帯電話というよりPCが超小型化し、それに電話機能が付帯しているような感じです。当初は物珍しさもあり、「こんなことも出来るんだ」と感動したりもしていましたが、使うにつれ徐々に使いにくさが目立つようになってきました。タッチパネルのキーボードなので反応等々ハードキーボードに比べ入力がしづらいく相当時間が掛かってしまいます。また時々ふとしたすきにパネルに触れてしまい、知らぬ間に電話がかかってしまっていたなんてことも。実際の通話では相手に機械ノイズらしきものが入るようで、ところどころ途切れてしまい聞きづらいとのこと。そんなことが相重なり、これを使うことに相当ストレスを感じるようになってきてしまい、残り1年半使い続けなければいけないと考えるとちょっとうんざりしてしまいました。そこで、これを使うことで便利なこと、そして使わないことで不便なことを様々な角度から考えてみました。その結果、これを使わなくても決して困ることはないとの結論に達しました。それで以前の機種と寄りを戻しました。契約上、現在の機種は残り1年半ほど保持しなければいけませんが、しかたありません。それとは裏腹に、以前の機種に戻した途端、これまでのストレスは解消し、快適になったなとうれしい気分。電話やメールは、さすがにこの分野では歴史が長いだけあってやはり使い易いです。もちろん慣れもあるでしょうが・・スマートフォンは通常のケイタイの代替機種と考えるより、それとは別にもう一台持つといった考えがベストだなというのが私の感想です。それはそうと、いまは「iPad」が欲しいなと・・

June 5, 2010

コメント(2)

-

お客様から頂戴したお声

昨年10月全国各地を襲った台風。被害に遭われたお客様で、先月、火災保険による最後の保険金支払いがありました。実はこちらのお客さまは当初、被害にまったく気がつかず、今年三月になってはじめて被害があることに気がつかれました。「火災保険 = 台風災害も補償される」といった図式は、一般的な認識は希薄なため、台風直後にお客さまに対し、一斉にご連絡いたしましたが、“うちは大丈夫だった”と思われていたようです。3月になってふと家の外から屋根を見上げてみると・・・ ここで初めて被害に気がつかれたそうです。すぐさま対応しましたが、昔ながらの街並みで隣同士がかなり接近している状態でしたので、修理にとりかかる際、お隣の屋根に足場を設けなければなりません。また隣のお宅はかなり建築年月が経っていることもあり、足場を掛けることに難色を示されていました。交渉を重ねてやっとお隣から許可を得ることができ、5月に無事修理が終わりました。そんな中、保険も無事に出る運びとなりました。その後、代理店としてのこれまでの対応についてどうであったかと、アンケート協力をお願いしました。それでお送りくださったのがこちら。(掲載許可済み) これ以前にもたくさんのお声を頂戴しておりましたが、このようなお言葉を頂戴するのは本当に励みとなり仕事冥利につきます。こちらからも感謝の意を込めて「ありがとうハガキ」をお送りしました。私はお客さまの声を頂戴するためのアンケートは、時と場合によって数種用意していますが、こちらのレイアウトは、少しアレンジすることでどんな業種でも活用できるかと思います。雛形を貼りつけておきたいと思いますのでもしよろしければご参考までにどうぞ!画像にマウスを置き右クリック、「名前を付けて画像を保存」でダウンロードできます。

June 4, 2010

コメント(0)

-

鈴木愛さん個展『旬-情熱を筆に託して7-』 at 関谷酒造 吟醸工房

今年も関谷酒造の吟醸工房で行われた鈴木愛さんの個展へ行ってきました。今年で三回目の拝見です。(昨年は⇒⇒⇒)この日はとても良い天候に恵まれ汗ばむほどの陽気です。しかし吟醸工房のある稲武町へ到着すると、こちらは気温が低いこともあり、じっとしていると肌寒く感じました。吟醸工房の入り口には先日頂戴したおハガキと同じデザインの案内看板が立てかけられていました。入り口をくぐり、個展会場を見渡すと愛さんの姿はなく、どうやらお昼の休憩に行かれているご様子。しばし吟醸工房の中をめぐってみました。この工房では、しぼりたての量り売りのお酒に人気があります。精米度合いによって4種類のお酒が用意されており、試飲させてもらえます。私はクルマの運転ですし、そもそも日本酒が飲めませんので、もし飲んだとしても味の違いが分からないかも・・父親が大の日本酒好きなのでお土産にと二本購入してきました。余談ではありますが、売り場のお姉さまのひとりが高島礼子にそっくり!しばらくするとお戻りになられたので、早速あいさつを交わし個展会場内へ。CMに出演された際のお話などなど、その他裏話も・・今回メインの創作は「花鳥風月」。鳥の形に見えたり、月の形に見えたりとすばらしい作品でした。ここでは好きな文字を書いていただけるので、この度は「縁」という文字を書いてもらいました。一目みて愛さんの字だと分かるステキな書です。その後、芝桜を観に行こうと茶臼山高原へ。しかし高原道路の途中、大渋滞にハマってしまいました。現地に着いたのが2時間半後。すでにリフト券の販売時間も過ぎていたため、しぶしぶそのままUターンし、帰路につきました。昨年行ったときは、天候が悪かったせいか、まったく渋滞もなくスンナリと到着したのですが、今年は残念ながら観ることが出来ませんでした。芝桜を観に行く際は、朝早くに出かけるのが良いかもしれませんね。▼【関谷酒造 吟醸工房】 http://www.houraisen.co.jp/main/ginjo/reserve.html▼ 【 デザイン書道作家/商業書道家 鈴木 愛 】 http://www.suzukiai.com/▼ 【 デザイン書道作家 鈴木愛「筆と墨の日々」 】 http://blog.suzukiai.com/

May 30, 2010

コメント(0)

-

久しぶりの登山 吉祥山へ

ここ数年のあいだ、すっかり山の魅力に魅せられてしまい、時どき登山に出かけています。あいにくの天気でしたが、雨の登山も魅力の一つです。本宮山にはよく登っていましたが、きょうは豊橋と新城との境にある吉祥山へ。この山は今日で二回目です。私に山の魅力を教えてくださった仕事虫さんとそのお仲間の方たちとご一緒いたしました。みなさんレインウェアを着用していましたが、私は軽装で傘をさして・・・この山は比較的低く382メートル。登山歴の浅い方もいらっしゃいましたので、時折休憩をはさみ、ゆっくりと登っていくことに。雨が降っているのにもかかわらず、時どき写真を撮りながらも。頂上では雨をしのげる場所もないので、しばし展望したあと、下山開始です。しばらく下ると小屋がありましたので、そこで昼食の時間にします。小屋に入るやいなや、なにやら黒い物体が目の前を横切りました。どうやらコウモリだったようです。光の苦手なコウモリには申し訳ないと思いつつ、ストロボをたいて写真を撮ってみました。小屋での休憩ですこし体が冷えてきてしまったため、薄手のジャンパーを着用し、また下山開始です。下山のコースは上りとは違うルートで下りていきました。沢があるところですは、サワガニがたくさん見つかります。こちらは卯の花だそうです。この季節は新緑と花々がきれいで、それらを見ながらの登山も楽しいものです。

May 23, 2010

コメント(0)

-

いつでもすぐにスタバ・・・VIA

きょうは真夏のような暑さでしたね。扇風機が欲しいなと感じた一日でした。コヒー好きな私は日に10杯ほど、水・お茶がわりに飲むほど。先日、仕事で豊橋駅前のココラフロントヘ出向いた際、一階にあるスタバに立ち寄りました。そこで、以前あるブログで、スタバのインスタントコーヒー「 VIA 」について書かれていたことを思い出しました。カウンターに足を運ぶとそのVIAが置いてあります。それに注目していると店員さんが、丁寧に色々と説明をしてくださいました。スタバが20年以上の歳月をかけて開発したそうです。さっそく飲んでみましたが、確かによくあるインストタントのコーヒーの味・香りとは異なります。かなりレギューラーに近づいている感はありますが、ちょっと気になる雑味や苦さがありますので、ホットで飲むよりアイスで飲んだほうが良いかもしれません。でも、けっして自宅でスタバの味を楽しむといった感覚にはなれませんでした。スタバのコーヒー自体、これまで美味しいと感じたことはなく(どちらかといえばタリーズ派)、その場に居合わせる雰囲気を楽しみながら飲むといった、いわばステータス的なものをコーヒと一緒に味わうといったところでしょうか。やはり店舗内で飲むのが一番いいですね。スタバそのものはブランディングされていますので、今回の商品には話題性があり、思わず飛びついてしまいましたが・・・

May 21, 2010

コメント(0)

-

10年ぶりの同窓会

母校の10年ぶりの同窓会に参加してきました。10回生、20回生、30回生が集う同窓会で、10回生の私たちが一番高い出席率でした。当時の学年生徒数は360人でしたので2.5割ほどの出席率。30分間の総会を行なったあと、そのまま懇親会へと続きます。さすがにひと目で分からない人も数多く、特に女性においてはアルバムを持参していた方にそれを見せていただき、そこで初めて分かる人もいました。年月を経ることでかなり変わってしまわれる方も多いなと。特に女性は良い意味で変わられた方も多かったです。私は当時ギター弾きとして通っていましたので、それらの話題も多く懐かしい一面も。その反面、当時想いを寄せていた人には、緊張してなかなか話しかけられなかったりと・・・。写真右はサッカー部だった部員たちと。懇親会が終わったあとは、二次会に突入しました。ここでは20数人ほどが集まり、当時の懐かしい思いを語ったりとたいへん楽しいひと時を過ごせました。楽しさあまりに久しぶりにハジケテしまいました。

May 15, 2010

コメント(2)

-

ただの袋と思うなかれ

親族を連れて激安衣料のお店「伊勢屋」さんへ行った時のことです。買い物が終わり、よくある白色のポリエチレン袋に商品を入れてくださいました。ふと、その袋に書かれてある文言に目が止まりました。『商売十訓』と書かれた十項目が載っていました。 一.損得より先に善悪を考えよう 二.創意を尊びつつ良いことは真似ろ 三.お客に有利な商いを毎日続けよ 四.愛と真実で適正利潤を確保せよ 五.欠損は社会の為にも不善と悟れ 六.お互いに知恵と力を合わせて働け 七.店の発展を社会の幸福と信ぜよ 八.公正で公平な社会活動を行え 九.文化のために経営を合理化せよ 十.正しく生きる商人の誇りを持て昭和時代の経営評論家 倉本長治氏の言葉だそうです。このようなところにも、たいへん大きな学びがあり、捨てることが出来なくなってしまいました。これにほぼ類似する内容ですが、自身の商売の教訓としていることがあります。近江商人の「売り手よし、買い手よし、世間よし」の精神。この「三方よし」の精神が大好きで、その十教訓です。 一、商売は世の為、人の為の奉仕にして、利益はその当然の報酬なり ニ、店の大小よりも場所の良否、場所の良否よりも品の如何 三、売る前のお世辞より売った後の奉仕、これこそ永遠の客をつくる 四、資金の少なきを憂うるなかれ。信用の足らざるを憂うべし 五、無理に売るな、客の好むものも売るな、客の為になるものを売れ 六、良き品を売ることは善なり、良き品を広告して多く売ることはさらに善なり 七、紙一枚でも景品はお客を喜ばせるものだ。 つけてあげられるものの無い時は笑顔を景品にせよ 八、正礼を守れ!値引きは却って気持ちを悪くするくらいが落ちだ 九、常に考えよ、今日の損益を。 今日の損益を明らかにしないでは寝につかぬ習慣にせよ 十、商売には好況、不況はない。いずれにしても儲けねばならぬこれら先人からの学びはとても多く、常日頃から頭に入れておきたいところです。▼ 【 三方よしの理念 】

May 14, 2010

コメント(0)

-

男子にもかかわらず・・

前回のハガキ・手紙ネタの続きになります。封書をお送りする場合、必要書類だけでは何か事務的で無機質な感じになってしまうため、必ず手書きによる添え書きをします。その添え書きに利用するのはポストイットなどの付箋でも良いのですが、私の場合、男子にもかかわらず一筆箋が好きなので、これを利用しています。一筆箋ですと、それそのものに風合いなどが感じられるので、手書き文字を加えることで温かみが増します。こうすることで一見、事務的な行為であっても、気遣いや心配りといった送り主のこころが感じられ、コミュケーションが円滑に図られるとも考えています。これは私が実際に、手紙の達人と言われる方から手紙を受け取った際に感じたことでした。そんなこともあり、いまでは添え書きのツールとして私の中では一筆箋が主流になっています。そのため各種コレクションが出来上がってしまうほど。私は美術などの催しが行われるとき、会場では必ず一筆箋を買ってきます。これらの類を買い求めるのは圧倒的に女性が多く、男性が買っているところに出くわしたことは、未だ遭遇したことがありません。特段そうのような催しの施設でなくとも、文具を扱うところでは、さまざまな一筆箋が置かれています。その時々の季節感のあるものが豊富にそろっているので、季節に応じて使い分けるのも、なかなかよろしいのではと感じます。ちょっと粋な使い方をするとすれば、封書の場合に限らず、なにか人にモノを手渡す際にも、ひと言この一筆箋に添え書きするというのも、たいへん良いのではないかと思っております。

May 11, 2010

コメント(2)

-

相手の目に留まる切手の貼り方

私はハガキや手紙といった類が好きでよく出しています。その際に貼る切手は必ずといってよいほど、記念切手を貼ってお出ししています。そのほうが相手の目にもよく留まりますし、喜んでくださる方もいらっしゃるので、より印象に残りやすいと思っています。最近、凝っているのが切手の耳もあわせて一緒に貼る方法です。 記念切手の多くには耳の部分に解説が載っています。例えば花の切手ならその名前など・・・せっかくの解説が付いているのですから、これを活用しない手はありません。こうすることで際立ちますし、切手そのものの詳細が分かるので相手にも楽しんでいただけるのではと考えています。お出しする相手の出身地など、その方の属性に合った切手があれば、さらに好印象だと思います。

May 10, 2010

コメント(0)

-

ひょっとして十数年ぶりかも・・?

先日あるショッピングセンターへ行った際、コムサイズムの横を通り、ふと目に止まったものがありました。ウィンドウ越しでしたが、しばし立ち止まり一点集中。“コレはいいかも!”と思い、わき見もふれずにさっそうと店内へ。そこで手にしたものはスーツ。 どうやら一目惚れしてしまったようです。仕事柄スーツを着用することがこれまで多かったのですが、ここ数年来、スーツをカチッと着ることもあれば、ジャケット・パンツにノーネクタイであったりと、その時々にお会いする人に合わせたTPOで変化をもたせており、そのためスーツを着る機会も以前にくらべ少なくなっていました。そんな中、目に止まったスーツ。自分が20代の時、DCブランドが全盛期で一世を風靡していました。ワイズ、コムデギャルソン、ニコル、コムサデモード、バルビッシュ・・・などなど。その頃はこれらDCモノが好きで、お金も無いくせによく買っていました。高価なイメージがあったので、このスーツも高いんだろうと思いきや、その頃に比べかなり廉価だったのでビックリ。とても気に入ってしまったこともあり、早速購入してしまいました。実は私の所有するスーツの半数以上は、その20代の頃に買ったもの。その他は30代でしかも前半に購入したもの。物持ちが良いというのでしょうか、いまでもすべて現役で活躍しています。一番古いものになると、成人式の時に着たスーツ。これもいまだ現役です。30代後半から買ったことがないので、気づけば実に10数年ぶりのブランクを経て購入したスーツということになります。20年後このスーツが健在で、さらに着られるようであったならば、その時にまた写真にでも収めておこうかと思います。

May 4, 2010

コメント(2)

-

街中で見かけるのぼり

豊橋の街中で、最近よく見かける「カレーうどん」と書かれたのぼり。それを見かける少し前に知人からこのようなリーフレットを渡されました。“どこかで見た感じの字だな~・・・”と思ったと同時に、これをデザインした人だとスグに思いつきました。この方は近年、関谷酒造のラベルをデザインされていますね。最近では新聞やTVといったマスコミにも登場されるようになってきました。年初に放映された東海TVの「a life」を皮切りに、4月にはNHKの「ふるさと一番」で、豊橋筆が紹介された時にも、その筆の魅力を語られていました。また、4月いっぱい「日本振興銀行」のCMにも出演されていました。このCM、敏腕プロデューサーとして知られる名プロデューサーのもとで制作されたそうです。CMも拝見しましたが、すばらしいパフォーマンス書道を繰り広げられていました。さて、関谷酒造の吟醸工房(稲武町)で、毎年恒例となっているこの方の個展が今年も行われています。ここ数年来、毎年お邪魔しステキな作品の数々を拝見しております。今年もご丁寧に個展の案内ハガキを頂戴しました。この時期 茶臼山の芝桜がちょうど見ごろなので、帰りがけに見に行くのもよいですね。この場所でも、大きく掲げられた木製の表札で、この方の書かれたふで文字を観ることが出来ます。昨年はその芝桜を観に行き(とはいっても表札を観るのが主でしたが)、その表札の裏を観ると、しっかりと創作者である「鈴木愛」さんの文字が刻まれていました。(表札の裏の写真を撮っている人は私ぐらいなものでしたが・・(笑))彼女は豊橋の女流デザイン書道家。2月には「こども未来館 ここにこ」で個展を開かれていたので見られた方もいらっしゃるのではないでしょうか・・?私は時折、ふで文字を書くのですが(とはいっても我流です)、観る者のこころをそっと和ませ、思わず微笑んでしまうような、そんな心ある彼女の創作が大好きです。地元豊橋の書道家さんなので、これからも大いに活躍してほしいなと思います。▼ 【 デザイン書道作家/商業書道家 鈴木 愛 】 http://www.suzukiai.com/▼ 【 デザイン書道作家 鈴木愛「筆と墨の日々」 】 http://blog.suzukiai.com/▼ 【 豊橋観光コンベンション協会 】 http://www.honokuni.or.jp/toyohashi/

May 4, 2010

コメント(0)

-

陽光たっぷりのフロアでランチタイム

清々しい一日のなか、陽射しのたっぷりそそぐフロアでランチタイム。カジュアル・フレンチの【キッチンNAKA】へ行ってきました。数年前にお店のことを知ったにもかかわらず、行く機会に恵まれずにいましたが、きょう行く機会ができました。木目とホワイトと基調にした明るい店内は、この日のような陽気とあいまって、爽やかさが一段と際立ちます。まずは前菜から。季節感たっぷりの食材です。この季節のカツオは、秋に南下するもどりカツオとは異なり、脂がそれほどのっていないこともありサッパリしていますね。焼いた筍の食感がよく、その後の食欲をそそります。お店のHPを拝見すると自家栽培や渥美の野菜を使われていると書かれています。ドレッシングは三種類用意してくださり、なかでもめずらしいパイナップルのドレシングでいただきました。七分付きの豊橋米 or 焼きたてパン。ここではパンをチョイスどちらも美味しいですが、あえて選ぶとすれば私は右側の丸いパン。ふっくら感があって美味しい。次に出てきたのが大根の入ったスープ。ゆずが入り、器も和のテイストでしたので、ちょっとサプライズな感じ。ハーフサイズの生パスタ。フレンチでパスタが出るのは意外でした。エビのプリプリ感がたまりません。そしてメインは魚料理か肉料理の選択。私はいつも魚をチョイスするのですが、この日はめずらしく、肉料理を選択。豚の肩ロースと野菜添え。ソースそのものが際立ってしまうようなことがなく、肉の旨味を味わえました。右は相方の魚料理。鯛のクリームソース 野菜添え。デザートとドリンクは選べるようになっています。私のデザートは焼きプリン。フレンチというと一般的に濃厚なソースの味わいが特徴のように感じますが、こちらのお店は全般的に、重たい感じはなく、あっさり感を出した味付けになっているように思いました。ここはカジュアルらしく箸で食べることができます。最近は箸で食べられるお店が多くなりましたね。こちら ⇒ と ⇒ もそうでした。フレンチというとちょっと身構えてしまいそうですが、気取らず気軽に立ち寄れるフレンチのお店としては貴重な存在だと思います。▼ 【キッチンNAKA】 http://www.kitchen-naka.jp/

May 3, 2010

コメント(0)

-

新緑がきれいな季節に

近ごろの寒暖の差はとても大きいですね。きょうは清々しく爽やかな一日でした。そこで雲谷にある普門寺まで。ここは727年に創建された真言宗のお寺です。ここでまず出迎えてくださるのが仁王門の仁王様。不謹慎かもしれませんが胸辺りの作りが気になってしまいました(笑)ゆるい上り坂を上がり、さらにに石段をあがると本殿が見えてきます。ここには豊橋で一番太いとされる杉の木があります。真っ直ぐに伸びていることから直木(スギ)と呼ばれているそうです。本殿横には新緑となったモミジが、眩しすぎるほど青々として綺麗でした。秋に来れば、これまた紅葉が綺麗なのでしょうね。あたりには写真を撮ってくれと言わんばかりの綺麗な花々が咲いています。 これはランの原生でしたでしょうか??日陰に中に光が差し込み際立っていました。トンボもこの爽やかな天候でさぞかしご機嫌なのでしょう。

May 3, 2010

コメント(0)

-

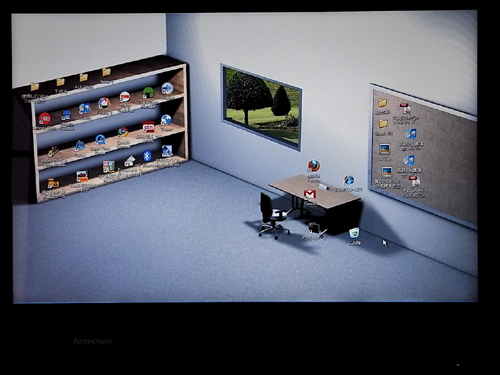

ディスクトップ画面に机と本棚 ~ ブログに出会い6年

2004年5月に初めてブログに出会い、今日で丸6年を迎えました。しかし更新率は極めて低く、20%弱といったところでしょうか・・・(笑)今日はパソコンのディスクトップ画面を変えてみました。これまで壁紙に関してはそれほど気にかけておらず、またアイコンも左側から順に縦方向へと、無機質に並べていましたが、おもしろい壁紙を見つけました。この壁紙には本棚や机が用意されており、そこにアイコンを配置していきます。私のいまのパソコンのディスクトップはこんな感じで、パソコン画面が部屋の一室になっています。可愛らしく、なかなか良い感じに仕上がっています。アイコンをこのように配置する発想が今までなかったのですが、画面上が整理整頓され、気持ちの上でも気分上々です。この壁紙は下記から入手しました。この他にも種類がありますので、お気に召されたら入手されてみてはいかがでしょうか?□ デスクトップ上に棚を作ってサクっとアイコンを収納できちゃう素敵壁紙

May 1, 2010

コメント(0)

-

今年のさくら at Sakurabuchi

新城の桜淵で今年のさくらを観てきました。天候もすこぶる良く、多くの人でにぎわっていました。温暖化の影響か、3月下旬にはすでに散ってしまった時期もありましたが、今年は入学シーズンに合わせたかのような、絶好のタイミングで満開に花咲くさくらたち。よく見慣れた景色でもこのさくらのおかげで、情緒異なる風情となり、改めて新鮮な気持ちになるのは、なんとも不思議なかぎりです。やはり桜は日本人のこころに宿るとても魅惑的な存在なのでしょう。ソメイヨシノなど多くの桜は遠まきに観ると薄いピンク色に見えますが、近くで見ると花そのものは限りなく白色にちかいですね。ピンク色に見えるのは花びらを支えている萼(ガク)が透けて見えるからでしょうか・・・それにしても、さくらを写真に収めるのは、案外むずかしいものです。これを撮る前に上手に撮る方法の知識を少しだけ頭に入れたのですが・・・今年の桜淵のさくらには木々にナンバリングされた札がついていました。のちに知ったのですが、どうやら「さくらの伝道師」であるこの方が樹種調査のために施されたようです。この方の熱い想いによって、この地のさくらは今後益々すばらしいものになっていくのではないかと思います。ところで、この時期になると桜の名所となっている地域が報道されたりしますが、東三河は見所のある場所が多く点在しているなと感じています。私の住む豊川においては佐奈川沿いをはじめ、自衛隊の通りや市役所に隣接する桜トンネルなどなど。これだけ立派にさくらの木々が立ち並ぶ場所もめずらしいのではと、感じるほどです。下の画像は、桜トンネル。やはりさくら全体をきれいに写しだすのはむずかしい。今年もおおいに堪能することができ、幸せな気持ちになりました。さくらに感謝ですね。▼ 【100万本の桜プロジェクト】http://www.sakuraproject.net/

April 4, 2010

コメント(2)

-

春の旅 大阪編

前回からの続きです。(前回は ⇒⇒⇒)姫路城をあとにし、今度は大阪へと向かいました。行った先は大阪城公園。ここに豊臣秀吉が莫大なお金を投じた大阪城があり、お堀を含めた城郭は巨大です。6年前にも一度ここへ来たことがありましたが、この頃は、まだお城にはまったく興味がなく、ただ何となくお城の中に入ったといった感じです。今回は時間の関係上、城内には入りませんでしたが、外観だけ楽しできました。大阪城の天守閣は、鉄筋コンクリート造りの昭和初期の第一号復興天守です。城マニアから言わせると魅力的に欠けるかもしれませんが、私は天守閣そのものが好きなので、外観を観られることで大満足です。大阪城は豊臣時代の豊臣大阪城と、その後の徳川時代に再建された徳川大阪城とに分けられます。現在の復興天守は、一層から四層目までは豊臣大阪城、五層目は徳川大阪城と、双方の時代の天守を合わせたカタチで建てられています。ただ大阪城周りには大きなビルが立ち並んでいるので、城廻りの景観はあまり好きにはなれません。大阪城周辺には大阪造幣局があり、そちらの桜を観に行こうと考えていたのですが(行った時期には通り抜けは出来ません)、地図の見方を誤ったせいで、城の堀からの抜け方に迷ってしまい、結局行き着くことが出ずタイムアウトとなってしまいました。残念な思いではありましたが、またの機会の楽しみにしておきます。ふと、これまで旅した方面を振り返ってみると、行き先は西の方面が圧倒的に多いから不思議です。意識しているわけではないのですが、きっと西の方が自分の趣向に合っているのかもしれません。春を満喫した旅となり、楽しいひと時を過ごしました。

March 29, 2010

コメント(0)

全461件 (461件中 1-50件目)

-

-

- まち楽ブログ

- 多良峡森林公園の紅葉状況 おおがき…

- (2025-11-14 15:51:00)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- お買い物マラソンでパートナーと相談…

- (2025-11-13 20:30:13)

-

-

-

- 今日のこと★☆

- 11月14日のツキアップ

- (2025-11-14 08:50:52)

-