2011年01月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

あまりの寒さで、階段踊り場の鉢花に霜柱

きょうの岡山県岡山は、予報の通り、この冬一番の寒さとなりました。前日の18時台から氷点下、特に、午前1時から午前8時までは連続して氷点下3℃以下を記録し、最低気温はマイナス4.3℃でした。県北ではマイナス10℃以下となったところもあります。写真は、階段踊り場に置いてあるプリムラの鉢です。例年、この場所で鉢が凍ることは無いのですが、本日は霜柱までできてしまいました。しかしこの寒さも2月1日の早朝までのようで、2月2日以降はずっと最高気温10℃以上の予報となっています。

2011.01.31

コメント(2)

-

あまりの寒さに避難するネメシアとプリムラ

今日の岡山県岡山は、最低気温がマイナス3.1℃、最高気温が3.6℃で、1月16日以来、この冬二度目の「1日の平均気温が氷点下」になりそうな気配です。寒冷地の方には大げさだと言われるかもしれませんが、岡山県岡山は比較的温暖であり、1日の平均気温が氷点下という日はここ数年では一度もありませんでした。また、1月であっても、最高気温が10℃以上になる日が10回くらいはあったのですが、今年は一度もありません。これまで鉢花の防寒対策など考えたこともなかったのですが、今年は、鉢底が凍って、霜柱で盛り上がり、根が浮き上がるなど大変です。31日の朝はマイナス4℃、2月1日はマイナス3℃という予報が出ており、とりあえず、いくつかの鉢花を室内や軒下に移動しておきました。週間予報では2月2日頃から急に暖かくなり、最低気温は、ここ数日の最高気温と同じ3℃~4℃になるとか。あと数日の辛抱ですね。写真は、避難させた宿根ネメシア・ジェミニです。

2011.01.30

コメント(2)

-

シュスラン(繻子蘭)、まもなく開花

室内で育てているシュスラン(繻子蘭)の花芽が顔を出し、まもなく開花する見込みです。この株は2009年の秋に購入し、昨年2月19日頃に開花、3月5日頃に満開となりました。その後、株分けしたので、今年は2鉢分楽しめそうです。なお、ここにあるのは正式にはホンコンシュスランであり、日本原産の元祖シュスランとは異なります。花期が9月頃と記されているネット記事もありますが、私の所では2年連続で2月~3月に開花となっています。

2011.01.29

コメント(0)

-

32年前の新燃岳

各種報道によれば、霧島の新燃岳が1月19日から噴火、27日に引き続き、28日昼過ぎに2回目の爆発的噴火が起こったとか。鹿児島県と宮崎県では広範に火山灰が降り積もり、市民生活に影響が出ているそうです。特に宮崎県では、口蹄疫終息かと思いきや今度は高病原性鳥インフルエンザ、そして今回の噴火と、まことにお気の毒です。私自身は、1978年10月に、この山に登ったことがありました。えびの高原から韓国岳経由で縦走しました。このときは穏やかで、ところどころで煙が上がっている程度でした。先月に訪れたエルタ・アレ火山は間近に溶岩を眺めることができるほどで至って穏やかでしたが、やはり日本の火山は怖い。九州の火山では他に雲仙普賢岳、久住、阿蘇などに登ったことがありますが、いずれも、その後に噴火しています。

2011.01.28

コメント(0)

-

霜をまとうアネモネの花

1月26日の日記に「春を待つアネモネ」の写真を掲載したところですが、本日の朝、それとは別の蕾をもう1輪見つけました。最低気温が氷点下1.5℃まで下がったため、霜をかぶっており、日中も花を開くことはありませんでした。岡山県岡山では1月中に最低気温が氷点下になった日が16回と、31日間のうちの過半数を超えました。また、雨が極端に少なく、元日に0.5ミリを記録した後は、小雪がちらついた程度でカラカラになっています。そのこともあって、霜柱はあまりできません。

2011.01.27

コメント(2)

-

シーマニア見頃

室内で育てているシーマニアが見頃となっています。昨年の1月23日や2月3日と同じ株です。但し、株分けして、小さな鉢にもう1株あります。今年は猛暑でしたが、ベランダ日陰の風通しのよい場所でなんとか夏越しできました。写真をアップしてから気づいたのですが、いくらか虫がついているようです。あとで駆除しなければ...。

2011.01.26

コメント(0)

-

ニオイザクラ、2年ぶりに開花

1月に入ってから咲き続けているニオイザクラです。2年前には見事に咲いたのですが、昨年は屋外から取り込む時にうっかり花芽を折ってしまい、けっきょく咲かずじまいでした。2年前ほどには花付きはよくありませんが、なんとか復活しました。これからも大事に育てたいと思います。

2011.01.25

コメント(0)

-

【リンク修正】アディスアベバの花図鑑(エチオピア)

エチオピア・ダナキル砂漠のアルバムの最終回は、アディスアベバで見つけた色とりどりの花です。青色の花はブルージャカランダ、他にブーゲンビリアの大木が各所に咲いていました。赤色系の花は、カエンボク、ホウオウボク、デイゴのいずれかの可能性が高いと思われますが、近づいて確認することはできませんでした。中段右端はアザミゲシです。ということで、エチオピア旅行の連載はこれにて終了。

2011.01.24

コメント(2)

-

エチオピアのコーヒーセレモニー

エチオピアで体験したコーヒーセレモニーの写真です。左側はダナキル砂漠の西端にあるベルハアレのお茶屋でいただいているところ。右側は現地旅行会社社長さんのご自宅(アディスアベバの住宅街)でいただいているところです。どちらも豆を煎り、砕いて、お湯をそそいでふるまわれます。ウィキペディアには、日本の茶道と同様、コーヒーを飲むという行為に精神的な要素や教養などが含まれる文化的な習慣であり、他者に対する感謝ともてなしの精神を表すものである。【中略】客の前でコーヒーの生豆を煎るところから始め、3杯飲むことが正式であることから、1時間半から2時間以上かかる場合もある。その間は香を焚き、客はパンやポップコーン(ファンディシャ)などを食べながら待つ。と解説されています。

2011.01.23

コメント(0)

-

アディスアベバの賑わい(エチオピア)

アディスアベバの標高は2400m。富士山の富士宮ルート新五合目とほぼ同じです。当然、気温のほうも相当の差があり、朝晩は寒く感じるほどでした。写真上段:左から順に、エチオピア正教の教会と、イスラム寺院、八百屋さん写真中段:教会の前で布教活動をしている男性、婦人服の店、靴磨き写真下段:屋根の上の衛星放送受信アンテナ、材木屋、建築現場(トルコと同じ方式で、地震には弱そう)

2011.01.22

コメント(0)

-

大地溝帯のキワの暮らし(エチオピア)

海抜ゼロメートル以下のダナキル砂漠から、標高2000mのメケレに戻る途中の風景です。ダナキル砂漠の生活はきわめて過酷で、塩湖の塩と交換した小麦粉とヤギの乳だけで生き延びているような印象を受けましたが、標高が高くなるにつれて農地が広がり、物質的には豊かになっているように見えました。A:牛を使った脱穀風景。牛は繋がれていないので、時々サボったり、脱走を試みていました。B:同じく農村地帯。C:リュウゼツランの花が咲く家。D:リュウゼツランの花と携帯電話塔?のコラボレーション。E:高台の民家。こういう家なら住んでみたい。F:斑入りのリュウゼツラン?とサボテン。サボテンは実を食べるために植えてあるそうです。ダナキル砂漠の気温はおおむね30℃~40℃前後でしたが、メケレはぐっと涼しくなり、翌朝の出発時はおそらく20℃以下。長袖が必要な気温でした。

2011.01.21

コメント(0)

-

【リンク修正】夜のエルタ・アレ火山

エルタ・アレ火山の最終回は、夜の風景です。この火山は活発に活動しているものの、マグマの性質上、噴石が飛び出すような激しい噴火は起こらず、むしろ夜のほうが火映現象や溶岩を眺めるのに適していると言われています。じっさい、欧州系の外国人観光客の人たちは22時頃に山頂に到着し、明るくなる前にはすでに下山していました(はるばる来たのに、ちょっと、勿体ない気がしました。)私自身は、こちらにあるような簡易ベッドで夜を過ごしました。ダナキル砂漠は日中は40℃前後になりますが、山頂はさすがに涼しく、夜半過ぎには、ゴアテックスの上着を2枚着て、シュラフカバーをつけた夏用シュラフに潜って寝ていました。上の4枚の写真は南クレーター、その下の2枚は北クレーター中心部の写真です。今回は、大規模な溶岩湖は消失していましたが、北クレーターの岩の割れ目から真っ赤な溶岩を眺めることができました。なお、アルバムサイトに、南クレーター周辺の写真を追加しました。明日以降は、帰路の風景と、アディスアベバ市内の写真を掲載していく予定です。

2011.01.20

コメント(0)

-

【リンク修正】エルタ・アレ火山の北クレーター

こちらの地図に示されていますように、エルタ・アレ火山には、活発な火口が2つあります。1つは、1月16日に御紹介した南クレーターです。そちらは、しばしば溶岩湖が出現するため、テレビやツアーのパンフでよく知られています。今回は、その北側にあるクレーターで、リンク先の地図にもあるように、南クレーターの3倍くらいの規模になっています。私たちが訪れた時は、北クレーターも活発な状態となっており、中心部の岩の割れ目からは真っ赤な溶岩を眺めることができました。↓の写真は、地図上のGのあたりで撮ったものです。

2011.01.19

コメント(0)

-

固まりたてホヤホヤの溶岩を楽しむ

エルタ・アレ火山は溶岩湖が見られることで知られていますが、今回は、あいにく、火映現象と、北クレーターで炭火程度に赤々とした溶岩を覗き見ることができた程度でした。その代わり、一週間ほど前に流れ出したという、固まりたてホヤホヤの溶岩を間近に眺めることができました。これらはけっこうもろくて、子どもの頃に食べたカルメ焼きのような感じでした。また、固まりは繊維状になっていて、世界ふしぎ発見!でも紹介されていた「火山の神様の髪の毛」も至る所で見ることができました。

2011.01.18

コメント(0)

-

40万アクセス御礼/「はじめ人間」の世界

初めに、この楽天日記のアクセス数が、1月17日未明に40万アクセスを突破いたしました。たくさんの方のご支援に感謝いたします。ちなみに、この日記は6年前に開設しました。本日までのデータは以下の通りです。総アクセス数:400243 アクセス(平均 183 アクセス/日).開設日数:2185日(開設日:2005/01/24).日記記入率:92.9% さて、エルタ・アレ火山やその周辺には、とがった岩峰がいくつか見られました。いずれも、粘り気のあるマグマが噴出し塗り固まったものと思われます。それらを見ていたツアー参加者のなかから、「ギャートルズの世界みたいだ」という声があがりました。ウィキペディアにも解説されているように、「ギャートルズ」は「はじめ人間ギャートルズ」、あるいは「はじめ人間ゴン」などの漫画やアニメの総称です。この漫画に限りませんが、原始人の世界には、とがった火山が描かれることが多いですね。なぜかなあ。写真上の火口右側の岩峰は、昨日の写真の撮影地点です。この岩峰の山麓にも噴気孔がありました。写真下は、北クレーターの外輪山から眺めた大地です。岩峰や小さな火山は、大地溝帯に沿って、ほぼ一直線に並んでいるように見えました。

2011.01.17

コメント(2)

-

エルタ・アレ火山の南クレーター

こちらの地図に示しましたように、エルタ・アレ火山には2つのクレーターがあります。今回は、午前中に赤色のルート、夕刻に黄緑色のルート、夜暗くなってから青色のルートを探索しました。写真は、地図のE地点の山頂から眺めた南クレーターです。今回はあいにく、1カ月ほどまえに、溶岩があふれ出す小噴火があり、テレビや案内写真で紹介されているような溶岩湖は直接眺めることができませんでした。火口から左側に伸びている黒い部分が、最近あふれ出した溶岩です。その日の夜には、火映現象のほか、火口から溶岩があふれ出して飛び散る様子を目撃した方もおられました。中央のチムニーはいずれ崩壊し、陥没が起こって、その後に再び溶岩湖が出現するものと思われます。

2011.01.16

コメント(2)

-

ダナキル砂漠に君臨する「ソドムの林檎」たち

ダナキル砂漠の砂あらしの中でもしっかりと生育しているガガイモ科の植物です。ネットで調べたところでは、カロトロピス・プロケラ Calotropis proceraまたはその近縁種ではないかと思われます。添乗員さんは「ソドムのリンゴ」で、汁が目に入ると失明することもあると言っていました。そう言えば、以前、モニュメントバレーでもそっくりの植物を見かけたことがあり、過去写真をチェックした限りでは全く同じ葉っぱでした。どの程度有毒なのかは不明ですが、少なくとも、ラクダやヤギたちは一切口にしないようです。砂漠のどこにでも生えているわけではありませんでした。おそらく、このあたりは、地下に水が通っているのではないかと思われます。

2011.01.15

コメント(2)

-

砂漠に生きる人と動物(エチオピア・ダナキル砂漠)

昨日の日記に、エルタ・アレ火山に向かう途中の荒涼とした大地の写真を掲載しました。こんな過酷な場所では人は生きられないだろうと思っていたところ、牛の行進やラクダの群れが現れてビックリ。このあたりは、アファール人が、放牧で生活をしているようでした。アファール人の家は、木の枝を並べてその上に木の皮(バナナの葉っぱ?)をかぶせた簡素なものですが(一番下の写真)、中はけっこう涼しく、また、砂あらしを防ぐのに適しているように見えました。このあたりでは風が強くてキャンプ用のテントは張れませんし、高山用のテントでは暑くてたまりませんが、アファール人の家の木のベッドなら楽に寝られそうです。

2011.01.14

コメント(2)

-

エルタ・アレ火山への「道」

今回の旅行の一番の目的は、エルタ・アレ火山の火口を覗くことにありました。この火山は、地図上ではアハメッド・エラの村から40~50km程度のところにあるように見えましたが、途中は道らしい道は無く、ランクルで砂漠の中を8時間かけて移動しなければなりませんでした。一口にダナキル砂漠と言っても、砂ばかりではありませんでした。写真はその中の代表的な風景4種を並べたものであり、上から丸い石と砂からできた河床のようなところ。ここには井戸が掘られていたりします。粘土層がひび割れて地平線まで広がる光景。砂あらし。溶岩地帯。となっています。よくこんな道が走れるものだと驚くこともしばしば。さすが、世界のトヨタです。(市街地を含め、エチオピアでは、9割以上の車が「TOYOTA」のロゴをつけているように見えました。)

2011.01.13

コメント(3)

-

ダナキル砂漠の赤い湖

1月6日と、1月7日の日記に、それぞれ、ダロール火山の「黄金の湖」と「エメラルドグリーンの泉」の写真を掲載しましたが、あの周辺では赤い色の湖は見当たりませんでした。今回の写真は、これとは別の場所にあった「赤い湖」です。光線の関係であまり鮮やかには写っていませんが、別府の血の池地獄に似ているとの印象を受けました。このほかにも、いくつか温泉が湧いていました。この場所は特定の固有名詞がつけられておらず、現地ガイドさんは「ホットスプリング」と呼んでいました。試しに指を突っ込んでみましたが、温度は30℃以下のぬるま湯になっていました。また、血の池地獄のほうは「酸化鉄や酸化マグネシウムを含んだ赤い熱泥」が赤色の成分のようですが、こちらは、何だか油っぽくて、もしかすると、原油が混じっているのではないかと思われました。

2011.01.12

コメント(2)

-

アサアレ塩湖でトリック写真

昨日の日記で、エチオピア・ダナキル砂漠のアサアレ塩湖が、ボリビアのウユニ塩湖によく似ていると書きました。であるなら、ウユニ塩湖で流行っているという「トリック写真」も撮れるはずだということでさっそく挑戦。↓はその作品の一部です。なお、一番上の「靴から生まれた男」では、左足が靴の後ろ側にあるのが見え見えでしたので、その部分をほんのちょっぴり加工してあります。2番目と3番目は無修正。

2011.01.11

コメント(2)

-

【リンク修正】ウユニ湖そっくりのアサアレ塩湖(エチオピア・ダナキル砂漠)

ダロール火山探索のあと、塩の採掘場のあるアサアレ塩湖(旅行会社のパンフでは「アサレ湖」となっていました)に向かいました。この湖は、半分が干上がっていて、塩原となっています。規模は小さいですが、6年半前の夏に訪れたウユニ塩湖(ウユニ塩原)そっくりの光景も見られました。ちなみに、塩湖になぜ六甲模様ができるのかについては、こちらに解説があり、何となく理解できました。A:ウユニ塩湖の「インカワシ島」に似た島に向かうところ。B、C:六甲文様D:塩水のたまったところ。水深10cmくらいなので歩いて探索できました。但しとがった結晶があるため、ゴム草履などが必要。E:ダロール火山周辺の塩原。硫黄のせいか、黄色に染まっています。F:再び、六甲文様の塩原。G、H:帰りがけに見た蜃気楼です。連休を利用して、こちらのコンテンツを増やしました。

2011.01.10

コメント(0)

-

ダロール火山の硫黄泉と奇岩群(4)岩塩のモニュメントバレー

ダロール火山のふもとから、山麓を時計回りに数分移動したところに、モニュメントバレーのような岩山群がありました。もっとも、元祖モニュメントバレーのほうが比較的固い岩山でできているのに対して、今回訪れた場所の山はすべて岩塩でできているとのことでした。なぜ、このような山になったのかは説明を受けていません。おそらく、ダロール火山が隆起した時に、周辺の岩塩層も持ち上がり、その後さらに侵食を受けてこのような形になったものと推測されます。※連休を使用して、こちらのサイトに、【Life-X】のアルバムへのリンクをはりました。よろしかったらご覧ください。

2011.01.09

コメント(3)

-

ダロール火山の硫黄泉と奇岩群(3)奇岩でおせち料理?

昨日に続いて、ダロール火山(ダロル窪地)の写真です。今回は、硫黄泉の周囲で眺めることのできた奇岩群の御紹介です。これらの写真は12月27日の午前中(日本時間では夕方)に撮影したものです。日本ではそろそろ、おせち料理の準備に取りかかっている頃でしたので、食材をイメージしてみました。地質学的にはおそらく、硫黄泉のお湯が何らかの理由で消失したあとに残った結晶、あるいは、噴気孔のチムニーの残骸ではないかと思われました。A:貝柱B:鯛の塩焼きC:エビの天ぷらD:茶碗蒸しE:かぶら蒸し食い気が先行してしまいましたが、Aの奇岩は蓮華座のようにも見えました。さっそく瞑想してみましたが、うまく足が曲がりませんでした。※1月8日放送の世界ふしぎ発見!でダナキル砂漠が取り上げられます。これらの風景が紹介されるかもしれません。よろしかったらご覧ください。

2011.01.08

コメント(4)

-

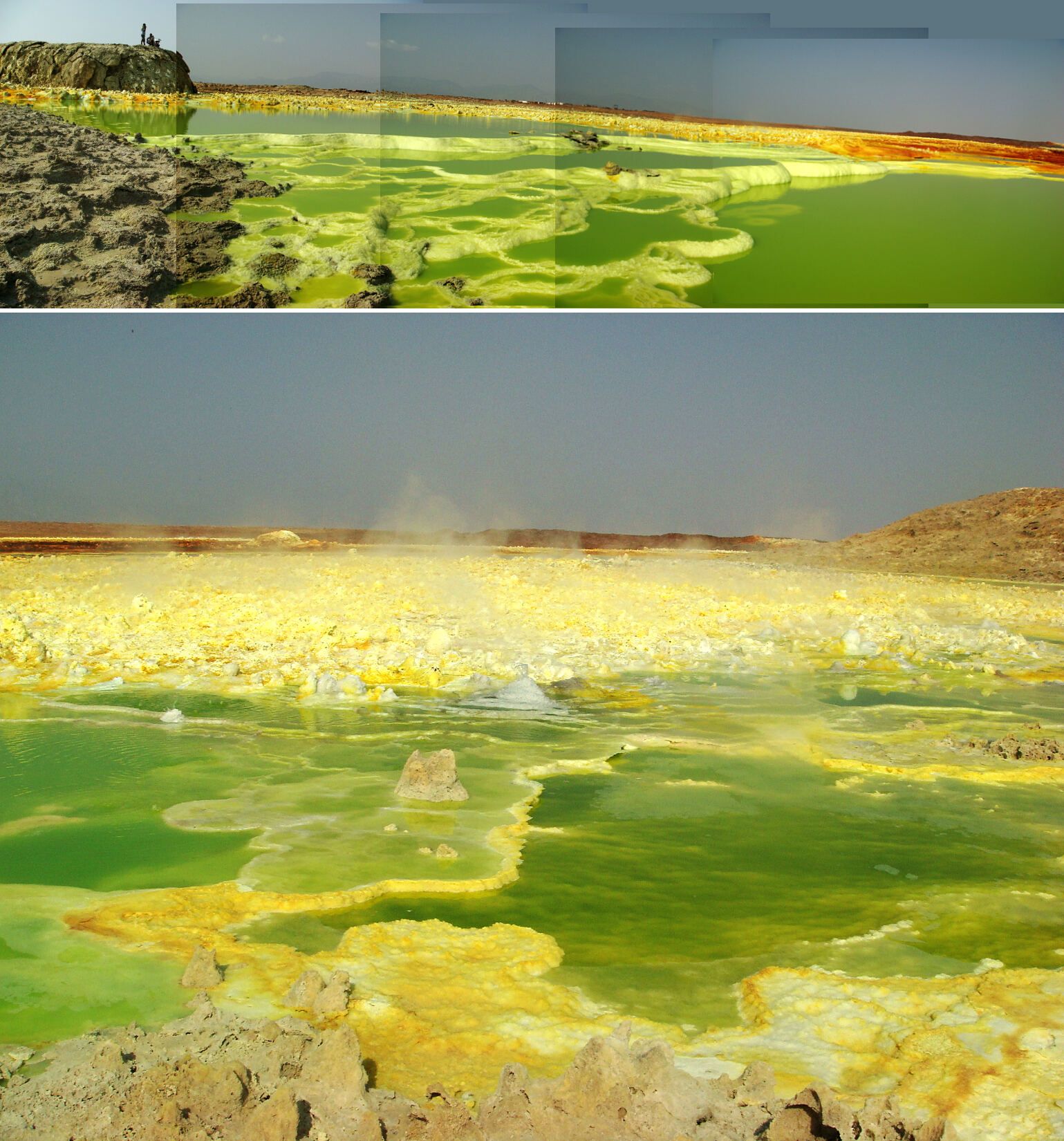

【リンク修正】ダロール火山の硫黄泉と奇岩群(2)エメラルドグリーンの泉

昨日に続いて、ダロール火山(ダロル窪地)の硫黄泉の写真です。今回は、エメラルドグリーンの泉です。このあたりは、お湯が噴き出していて、段差のある場所では滝のように流れていました。湯気が出ていますが、大部分はぬるま湯程度の温度でした。こちらに記念写真があります。

2011.01.07

コメント(0)

-

ダロール火山の硫黄泉と奇岩群(1)黄金の湖

参加者の多くから、ツアー中最高の絶景であると評されていた、ダロール火山の硫黄泉です(※)。ここにはカラフルな硫黄泉やさまざまな奇岩があり、地球上とは思えないような光景ばかりでした。今回の写真は、そのうちの、湖岸部分が黄金色に輝いていたエリアです。規模が大きいため、繋ぎ取りで合成しています。銃を持って座っている男性(上の写真の右端の岩の上)は、護衛の警察官です。今回のツアーでは、各所でお世話になりました。[※追記]2011年1月6日に放送されていた「空から見た地球」では「ダロール火山」を「ダロル窪地」という名前で紹介していました。しかし、実際には山を登った頂上に広がっており、窪地という感じはありません。ウィキペディアでも、「Dallol is a volcanic explosion crater (or maar) in the Danakil Depression, northeast of the Erta Ale Range in Ethiopia.」と解説されています。

2011.01.06

コメント(2)

-

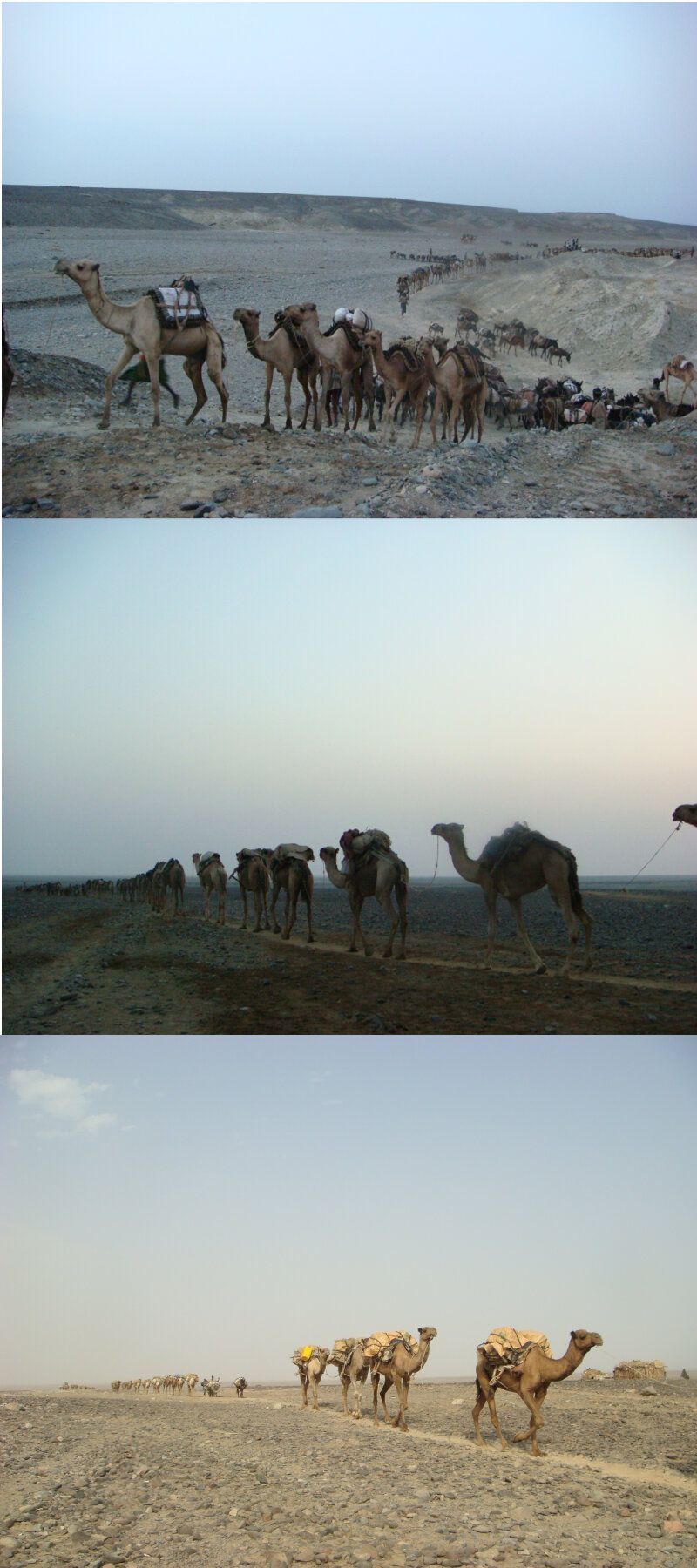

【リンク修正】塩のキャラバン

アハメド・エラの村で、塩のキャラバンの出発風景(上の2枚)と、塩の採掘場から戻ってくる途中の風景(下の1枚)を見学しました。海外旅行先では、しばしば観光客相手の「ヤラセ」がありますが、このキャラバンはホンモノであり、かなりの労力をかけて、岩塩の板を運んでいます。じぶんの日記(1月4日)に記しましたように、こうした採掘・運搬方法はきわめて非効率ながら、現地に暮らす人々の雇用を保障し、少ない資源を平和裏に分配する仕掛けとしてうまく機能しているように思いました。

2011.01.05

コメント(3)

-

【リンク修正】機上から眺める大地溝帯

エチオピアというと、マラソン選手を輩出する高原の国というイメージがあります。実際、首都アディスアベバの標高は2400mもあって、この季節はジャンパーやカーディガンが必要なほどでした。しかし、東部のほうはアフリカ大地溝帯となっていて、海面下の地域もあります。今回、アディスアベバからメケレに向かう飛行機から、大地溝帯の境目を眺めることができました。すごいと思ったのは、断崖の上にも、真下にも人家や農耕地があったことです。なお、バンコクからアディスアベバに向かう飛行機からも大地溝帯の一角が見えていました。写真右下はその時に撮影した月のクレーターのような火口です。Googleの航空写真にも写っていましたが名前は不明です。※今回の旅行のアルバムサイトを、こちらに開設しました。春までには完成したいと思っております。ときどきお立ち寄りください。

2011.01.04

コメント(0)

-

エチオピア・ダナキル砂漠でお正月

エチオピア・ダナキル砂漠の旅行から戻ってきたところです。アフリカ大地溝帯独特の地形や火山活動が見られる場所であり、半年前から参加申し込みをしていました。このブログでは、機上から眺める大地溝帯ラクダのキャラバンダロール火山の硫黄泉ダロール火山の奇岩群アサレ湖と塩原砂嵐吹き荒れる砂漠エルタ・アレ火山を「七大絶景」と称して、連載させていただくことにします。下の写真は、その中でも「ぜひともこの目で見たい」と思っていたエルタ・アレ火山です。この火山は溶岩が直接見られる火山として知られていますが、噴火活動自体はおだやかで、外輪山の一角にベッドを設定して野天泊をしました。夜になると、火映(かえい)現象が顕著に見られたほか、参加者の中には、火口から溶岩が溢れて飛び散る様子を撮影した方もおられました。なお、ダナキル砂漠の様子は1月8日放送の世界ふしぎ発見!でも紹介されるそうです。よろしかったらごらんください。

2011.01.03

コメント(4)

全29件 (29件中 1-29件目)

1