PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

貫前神社からさらに妙義神社へ向けて車を走らせる。

前方の上信越自動車道の高架橋の下を通過。

表妙義の南東に張り出す白雲山は名前の如く白き雨雲に隠れていた。

参道を車で上っていくと正面に階段と社号表。

この手前の右にある狭い駐車場に車を停める。

『妙義神社』と刻まれた社号表。

妙義神社の創建は諸説あり宣化天皇2年(537)又は欽明天皇の御代(539~571年)に

波己曽大神の分霊が勧請されたのが始まりと伝えられている。

鎮座する妙義山は上毛三山(赤城山:赤城神社・榛名山:榛名神社・妙義山:妙義神社)の

1つで、後に日本三大奇勝、日本百景に数えられる程、特異な景観で古くから山岳信仰や

自然崇拝的な信仰の対象として広く知られる存在。

妙義神社の配置図。

![02_myougi-jinja-hosoku_140910[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/8df79cade6b4ee78d8161adabfc35f00d56db5fa.15.2.2.2.jpg?thum=53)

階段を登って行くと総門が現れた。

扁額(へんがく)は「高顕院」と。

古くから神仏習合し別当寺院として白雲山高顕院石塔寺が祭祀を司り、

寛永14年(1637)に長清法印が中興すると上野東叡山寛永寺(天台宗)の本末寺、

御兼帯、座主輪王寺宮の隠居所となり歴代将軍や皇室から崇敬、庇護された。

最盛期には末寺2カ寺、専中3カ寺、門徒7ケ寺を擁し江戸時代中期以降は

境内の整備が進み妙義千軒と称されるほど繁栄したと。

「高顕院」と書かれた扁額。

総門の仁王像・阿像

総門の仁王像・吽像

![IMG_0093%20-%20コピー[1]_R.JPG](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/affa004f5842d0c9d97bf4eed142f05036d95aed.15.2.2.2.jpg?thum=53)

青銅製燈籠と青銅の大鳥居 。

鳥居には「白雲山」の文字。妙義山というのはいくつかの山の集合体に

付けられた名前だそうで、白雲山というのは妙義山を構成するうちの一つだと。

総門裏の境内社(和歌三社と稲荷社)

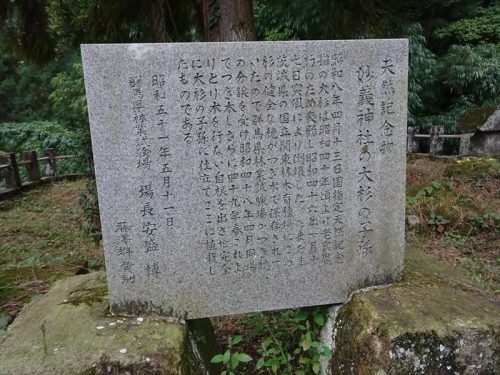

総門裏の天然記念物の妙義神社の大杉跡

『天然記念物 妙義神社の大杉の子孫』と書かれた石碑。

内容は

『昭和八年四月十三日国指定天然記念物の大杉は昭和四十年頃より老衰腐朽のため衰弱し

昭和四十六年一月十七日突風により倒壊した たまたま茨城県の国立関東林木育種場に

この杉の健全な穂がつぎ木で保存されていたので群馬県林業試験場がつぎ穂の分譲を受け

昭和四十八年四月同場でつぎ木しさらに四十九年春これよりとり木を行い自根を出させ

完全に大杉の子孫に仕立てここに植栽したものである。』と。

元の大杉は樹齢1,000年以上だったとのこと。

総門の周囲の石垣。

妙義神社には、城のような凄い石垣があるのですが、これは江戸中期に妙義山で産する

安山岩を使って、江戸や信州高遠の石工たちが築いたもので、極めて精巧な石積み。

青銅の大鳥居

白雲山と書かれた扁額が。

青銅の大鳥居をくぐると右手に波己曽社があります。

本殿、幣殿、拝殿からなり、明暦二年(1656)の建造と考えられると。

最近まで本殿は波己曽社に、拝殿は神楽殿になっていて、幣殿は失われていたが、

先年新材を補足して移築大修理、建立当初の姿に復原された。

同社殿も、現在の本社殿ほどではありませんが、綺麗な装飾が施されていた。

狛犬が手前に。

旧御本社だと。群馬県の重要文化財に指定されている。

波己曽社横の弁天社。

妙義神社の手水舎。

石造の太鼓橋を渡る。

上部神域へと一直線に延びる165段の石段。

石段の途中に杉の根が張って多くの石を押し上げている箇所がいくつかあった。

実は、樹齢400年を超える大杉があったが、2015年に20本近くを

安全上の理由から伐採したのだと。

165段の急な階段の先に赤い随神門があるが、その先が旧神域。

手前までが旧石塔寺の領域とのこと。

上って来た階段を振り返る。

![1c0c1752-s[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/97269dcbfc801d8067087b9bfadbcd79f70608a4.15.2.2.2.jpg?thum=53)

石段の上の随神門

明暦年間建立の、群馬県の重要文化財

![147191477524156653178_IMG_7179[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/db0a9c73b4f1f8c7f0bce17bddd3abcabbae74fb.15.2.2.2.jpg?thum=53)

左大臣(正面に向かって右)、竹内宿祢。

右大臣(正面に向かって左)、藤原鎌足。

随神門にある青鬼 。

青鬼の尻の後ろに・・・・・。

随神門にある赤鬼。こちらにも。

随神門を潜り左手に折れると、唐門とその奧に拝殿が。

唐門。

唐門は妻を唐破風にした銅茸平入りの門で、これらの建物の周囲は彫刻でもって

埋められ、そのすばらしさに感動。

宝暦六年(1756年)の建造。国の重要文化財。

![4d5ce53873e5e97d0dec7ca08ac7ca87[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/e279250989a92e889ed800ef9f08b6304d2b9e2f.15.2.2.2.jpg?thum=53)

それにしても唐門の見事な彫刻。

![fb4cab414bb207ac138255784f757eaf[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/8418dc07b02f3cebf10bd32c67ab7bfdd959e9ae.15.2.2.2.jpg?thum=53)

それぞれズームで。

社殿側から見た唐門。

![1466735936[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/85fab370fda0beb5ce89cf5b0636bea1bd233a22.15.2.2.2.jpg?thum=53)

ズームで。

![22b2c6a52631af7a80a8b55e32ff4426[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/117e3362662091f6431df379943f43a1933c8e4d.15.2.2.2.jpg?thum=53)

唐門の正面左屋根下の彫刻。

![136[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/5d33583faef497edaf87c36213ef436618dc4be7.15.2.2.2.jpg?thum=53)

その下の唐門側面の彫刻。

唐門の正面右屋根下の彫刻。

![135[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/7f0e5abd6760dc387811ca0bbbd88c3f27a1088b.15.2.2.2.jpg?thum=53)

鷹?

唐門の龍の天井画は中澤燕州の筆と。

![1466735871[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/6f6f2dc9878ef1921284999df2eaf342c5c9d90b.15.2.2.2.jpg?thum=53)

唐門越しの下界の風景です。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17