PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

銭洗弁財天を後にし、坂を下り右手に折れ更に進むと左手にあったのが

佐助稲荷神社(さすけいなりじんじゃ)・下社。

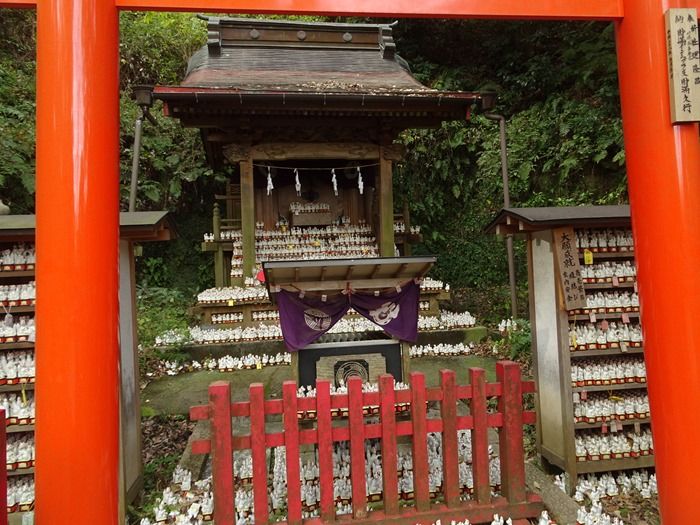

下社の内部。

祭神は宇迦御魂命(うかのみたまのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)、

佐田彦命(さるたひこのみこと)、大宮女命(おおみやひめのみこと)、

事代主命(ことしろぬしのみこと)。

下社の横にあるのは十一面観世音菩薩が安置されている小さな祠。

縁結びの神様であると。徳川時代、足柄郡の尼寺から縁あって当地に安置された

木像十一面観音は、良縁にうすく諦めて仏門に入られた美しい尼姫君、

赤松幸運(あかまつこううん)がこの世の若い男女に良縁あらんことをと祈りつつ

彫られたと伝えられていると。

更に真っ直ぐ進むと参道には数え切れないほどの朱色の鳥居が続いていた。

鳥居は、神様の世界と人間の世界の結界の意味があり、朱色は魔除けの色とされ、

多くの神社仏閣で用いられているのだ。

異空間へ迷い込むが如し幻想的な光景。

拝殿前の階段の両脇には佐助稲荷神社と書かれた幟が。

社伝によると、平治の乱後に伊豆に配流された源頼朝の夢に、この神社の神霊が現れて

挙兵を勧め、「前右兵衛権佐」だった頼朝を助けたため、この名が付けられたと。

手水舎。

佐助稲荷神社 拝殿。

源頼朝を歴史的快挙に導いたという伝説から、鎌倉の最強の「出世稲荷」と言われているのだと。

私もしっかりとお参りしては来ましたが??・・・・時遅し!!

拝殿横にはこれも数え切れないほどの小さな狐様が奉納されていた。

狐は穀物が実るころ、山から下りてきて人里に姿を現したので、神様のお使いとされたと

言われているのだと。

本殿に上る階段の横には真っ赤な幟がこれも両脇に。

この階段の先には年代の古い稲荷様とお社が並んでいた。

こちらも苔と稲荷様と銀杏が風景に溶け込んでいて、独特の雰囲気を感じられたのであった。

拝殿の右奥にあるのは泉狐霊。

霊狐泉のある稲荷山は、古くから麓の田畑を潤す水源であり、

里人は、この生命の湧き水を「霊狐の神水」と呼んだのだと。

拝殿脇の右階段を上り小さな本殿へ。

本殿前にも無数の狐様が。

苔むした岩に鎮座する可愛らしい狐様。

拝殿前から朱の鳥居がトンネルの如く並ぶ参道を見る。

いったい鳥居の数は?今も増え続けているのであろうが。

佐助稲荷神社を後にし、民家の脇を歩いて行くと赤い実が撓わに付いた

ピラカンサスの巨木が。

このトンネルの先は?この先の隧道が出来る以前の旧隧道か?

紅葉を楽しみながら歩を進める。

そして鎌倉歴史文化交流館に立ち寄る。ここを訪ねるのは初めて。

鎌倉歴史文化交流館入口。

企画展「甦る永福寺」を楽しむ。(館内は撮影禁止)。

『永福寺は、奥州合戦等で命を落とした源義経や藤原泰衡らをはじめとする諸霊を供養するため、

源頼朝が建立した寺院です。壮大華麗な大寺院として隆盛しましたが、室町時代の火災以降は

再建されず、のちに廃寺となってしまいました。

史跡永福寺跡の発掘調査は、昭和56年度に試掘調査を開始して以来、平成19年度まで長きに

わたり実施してきました。その結果、それまで幻であった永福寺の姿が明らかとなりました。

二階堂・阿弥陀堂・薬師堂が複廊で繋がり、翼廊・中門・釣殿といった寝殿造り風の建物と一体の

建物群を構成していること、建物の前面には大きな池があり、橋が架けられていたこと、

周囲の山にも人の手加わり、堀切や経塚がつくられていることなど、多くのことが解りました。』

(上記と下の写真は鎌倉市HPよりの転載)

発掘調査の成果と最新のCG技術で再現された永福寺大伽藍は平等院鳳凰堂の如し。

![yofukuji[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/7fa596133f072e3ac1089ed4a7b8d7e67e51dc0d.15.2.9.2.jpeg)

歴史文化交流館の庭の紅葉。

ツワブキ(石蕗)の黄色の花も。

葉は蕗(ふき)に似ている。名前は”つや”のある葉から”つやぶき”。

それが変化して「つわぶき」になったのだと。

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07